高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第17课第二次世界大战与战后国际秩序的形成 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第17课第二次世界大战与战后国际秩序的形成 课件(共32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-26 22:22:16 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第17课 第二次世界大战

与战后国际秩序的形成

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

目录 法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

第二次世界大战

战后国际秩序的建立

【课程标准】

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。

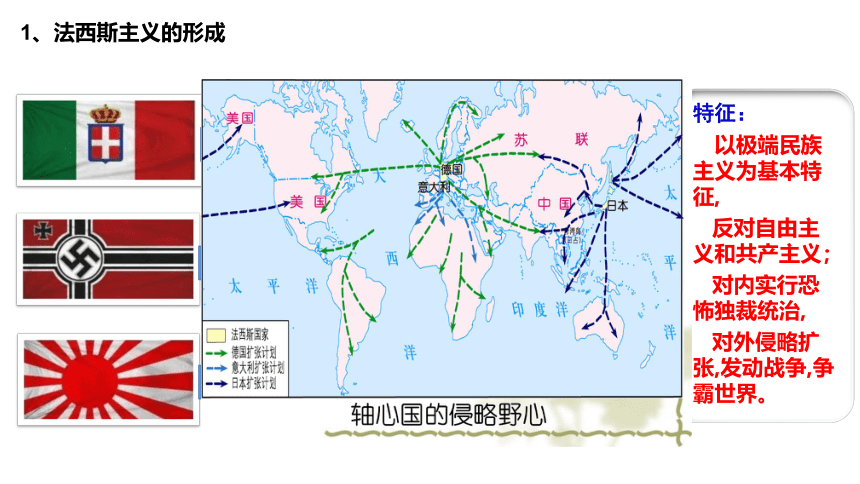

⑴意大利:1919年墨索里尼成立的“战斗的意大利法西斯”,是世界上第一个法西斯主义政党。1922年建立了法西斯政权。

⑵德国:1920年,希特勒组建“纳粹党”,是德国法西斯运动的开始。1933年,纳粹党攫取德国政权,建立法西斯独裁统治。

⑶日本:1921年,冈村宁次、东条英机等军人订立密约,是日本军部法西斯运动的开始。1936年,日本建立军事法西斯专政。

特征:

以极端民族主义为基本特征,

反对自由主义和共产主义;

对内实行恐怖独裁统治,

对外侵略扩张,发动战争,争霸世界。

1、法西斯主义的形成

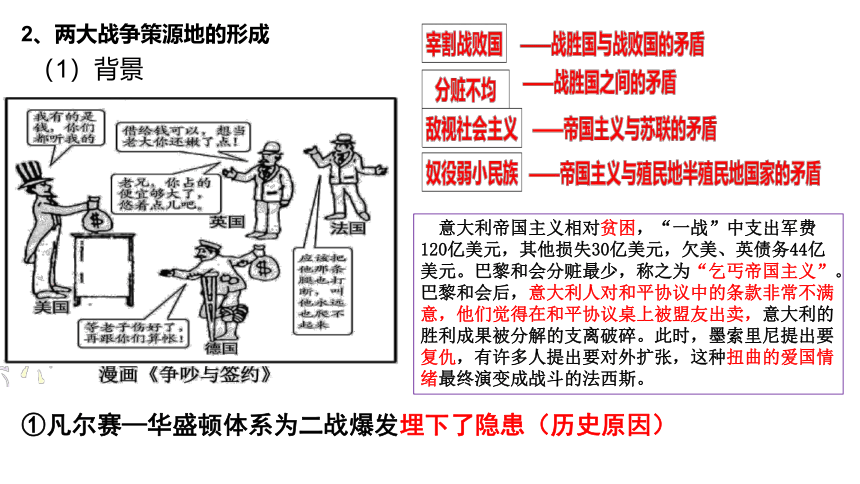

①凡尔赛—华盛顿体系为二战爆发埋下了隐患(历史原因)

2、两大战争策源地的形成

意大利帝国主义相对贫困,“一战”中支出军费120亿美元,其他损失30亿美元,欠美、英债务44亿美元。巴黎和会分赃最少,称之为“乞丐帝国主义”。巴黎和会后,意大利人对和平协议中的条款非常不满意,他们觉得在和平协议桌上被盟友出卖,意大利的胜利成果被分解的支离破碎。此时,墨索里尼提出要复仇,有许多人提出要对外扩张,这种扭曲的爱国情绪最终演变成战斗的法西斯。

(1)背景

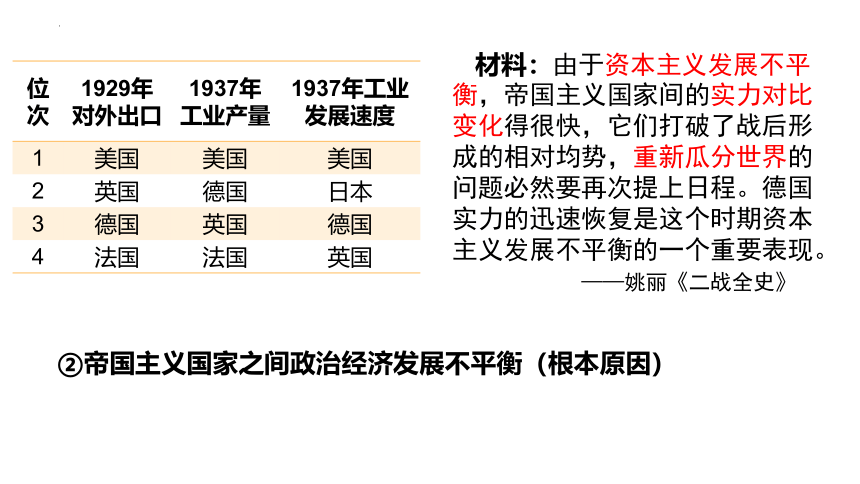

②帝国主义国家之间政治经济发展不平衡(根本原因)

位次 1929年 对外出口 1937年 工业产量 1937年工业发展速度

1 美国 美国 美国

2 英国 德国 日本

3 德国 英国 德国

4 法国 法国 英国

材料:由于资本主义发展不平衡,帝国主义国家间的实力对比变化得很快,它们打破了战后形成的相对均势,重新瓜分世界的问题必然要再次提上日程。德国实力的迅速恢复是这个时期资本主义发展不平衡的一个重要表现。

——姚丽《二战全史》

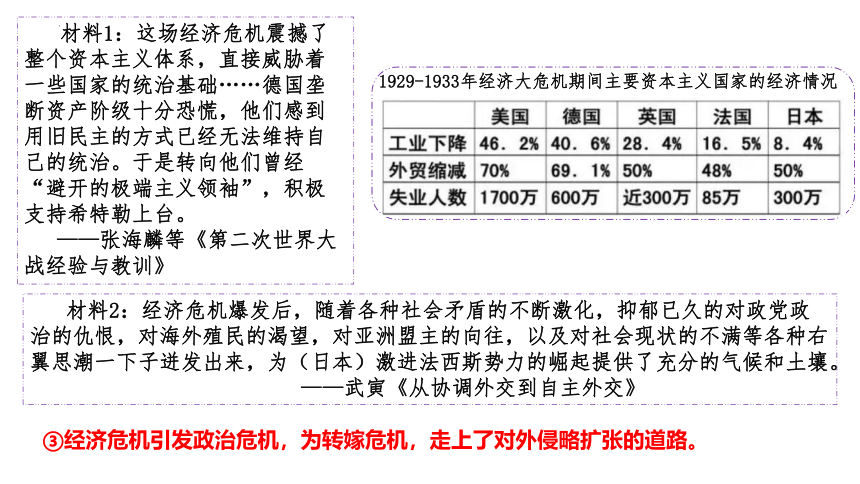

材料1:这场经济危机震撼了整个资本主义体系,直接威胁着一些国家的统治基础……德国垄断资产阶级十分恐慌,他们感到用旧民主的方式已经无法维持自己的统治。于是转向他们曾经“避开的极端主义领袖”,积极支持希特勒上台。

——张海麟等《第二次世界大战经验与教训》

材料2:经济危机爆发后,随着各种社会矛盾的不断激化,抑郁已久的对政党政治的仇恨,对海外殖民的渴望,对亚洲盟主的向往,以及对社会现状的不满等各种右翼思潮一下子迸发出来,为(日本)激进法西斯势力的崛起提供了充分的气候和土壤。

——武寅《从协调外交到自主外交》

1929-1933年经济大危机期间主要资本主义国家的经济情况

③经济危机引发政治危机,为转嫁危机,走上了对外侵略扩张的道路。

2、亚欧战争策源地的形成

亚洲

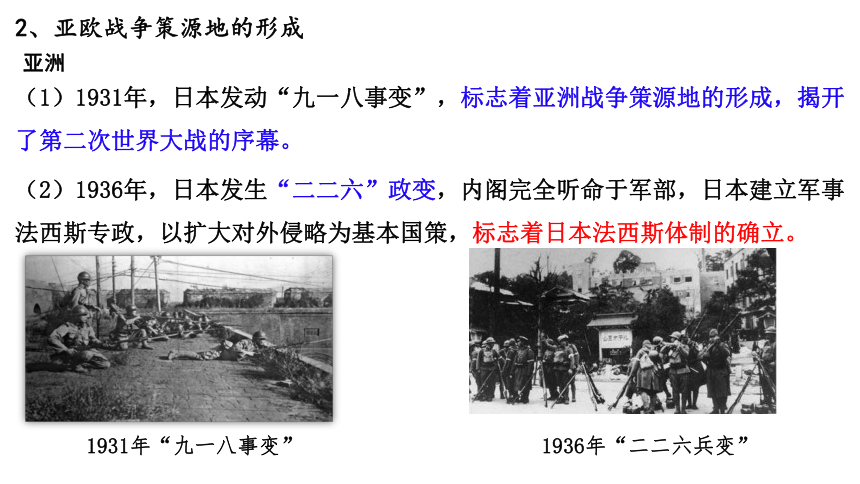

(2)1936年,日本发生“二二六”政变,内阁完全听命于军部,日本建立军事法西斯专政,以扩大对外侵略为基本国策,标志着日本法西斯体制的确立。

1936年“二二六兵变”

1931年“九一八事变”

(1)1931年,日本发动“九一八事变”,标志着亚洲战争策源地的形成,揭开了第二次世界大战的序幕。

欧洲

(1)1933年1月,希特勒上台建立法西斯专政标志着欧洲战争策源地形成。

1932年纳粹党成为国会第一党

1934年希特勒集党、政、军大权于一身

(2)1936年,德意签订协定结成轴心国,形成“柏林—罗马轴心”。

(3)1937年,德意日三国结成“柏林—罗马—东京轴心”,轴心国集团形成。

德国和意大利建立

“柏林—罗马轴心”

“柏林—罗马—东京”

轴心形成

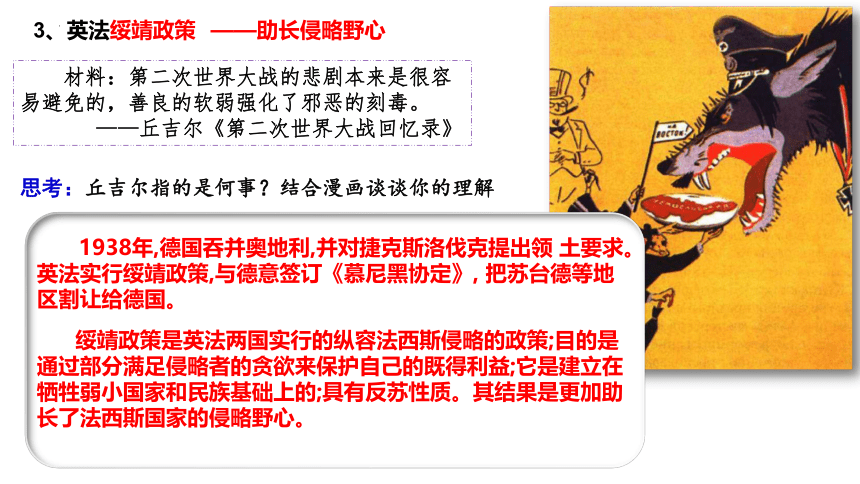

3、英法绥靖政策

材料:第二次世界大战的悲剧本来是很容易避免的,善良的软弱强化了邪恶的刻毒。

——丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

思考:丘吉尔指的是何事?结合漫画谈谈你的理解

1938年,德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领 土要求。英法实行绥靖政策,与德意签订《慕尼黑协定》, 把苏台德等地区割让给德国。

绥靖政策是英法两国实行的纵容法西斯侵略的政策;目的是通过部分满足侵略者的贪欲来保护自己的既得利益;它是建立在牺牲弱小国家和民族基础上的;具有反苏性质。其结果是更加助长了法西斯国家的侵略野心。

——助长侵略野心

1939.8 《苏德互不侵犯条约》

1938.9“慕尼黑阴谋”

1935.8 美国通过《中立法案》

斯大林不相信英法会跟他协同起来,共同击败德国对苏联的侵略。1939年8月,苏联和德国外长共同签署了《苏德互不侵犯条约》,这一条约使世界感到震惊和愤慨。

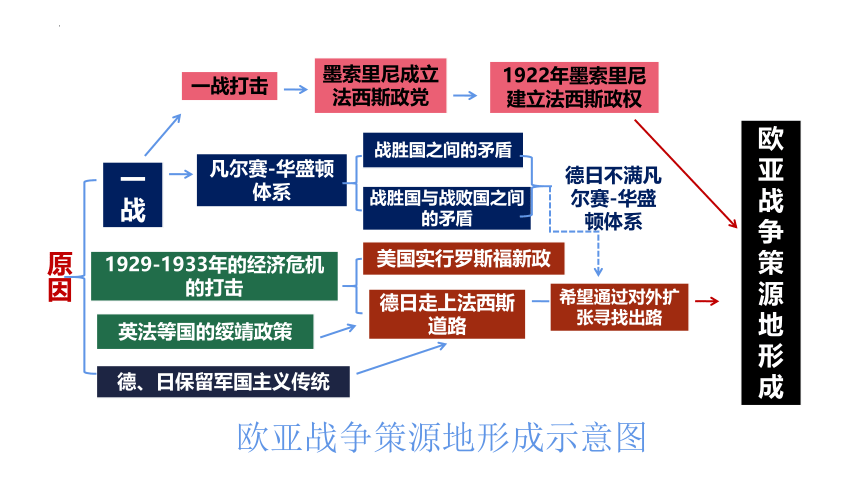

一战

凡尔赛-华盛顿体系

战胜国之间的矛盾

战胜国与战败国之间的矛盾

1929-1933年的经济危机的打击

美国实行罗斯福新政

德日走上法西斯道路

一战打击

墨索里尼成立法西斯政党

1922年墨索里尼建立法西斯政权

希望通过对外扩张寻找出路

德、日保留军国主义传统

英法等国的绥靖政策

德日不满凡尔赛-华盛顿体系

欧亚战争策源地形成

欧亚战争策源地形成示意图

原因

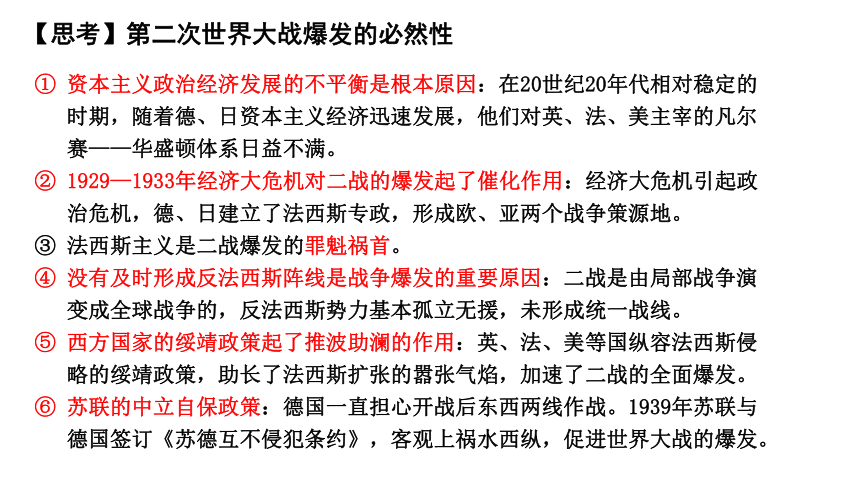

【思考】第二次世界大战爆发的必然性

资本主义政治经济发展的不平衡是根本原因:在20世纪20年代相对稳定的时期,随着德、日资本主义经济迅速发展,他们对英、法、美主宰的凡尔赛——华盛顿体系日益不满。

1929—1933年经济大危机对二战的爆发起了催化作用:经济大危机引起政治危机,德、日建立了法西斯专政,形成欧、亚两个战争策源地。

法西斯主义是二战爆发的罪魁祸首。

没有及时形成反法西斯阵线是战争爆发的重要原因:二战是由局部战争演变成全球战争的,反法西斯势力基本孤立无援,未形成统一战线。

西方国家的绥靖政策起了推波助澜的作用:英、法、美等国纵容法西斯侵略的绥靖政策,助长了法西斯扩张的嚣张气焰,加速了二战的全面爆发。

苏联的中立自保政策:德国一直担心开战后东西两线作战。1939年苏联与德国签订《苏德互不侵犯条约》,客观上祸水西纵,促进世界大战的爆发。

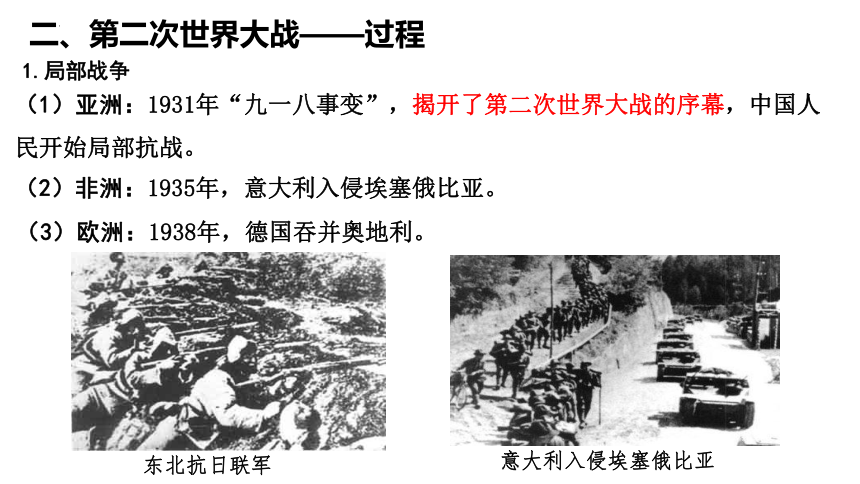

(1)亚洲:1931年“九一八事变”,揭开了第二次世界大战的序幕,中国人民开始局部抗战。

1.局部战争

东北抗日联军

(2)非洲:1935年,意大利入侵埃塞俄比亚。

(3)欧洲:1938年,德国吞并奥地利。

意大利入侵埃塞俄比亚

二、第二次世界大战——过程

七七卢沟桥事变

(1)亚洲:1937年“七七事变”,日本发动全面侵华战争,成为第二次世界大战在亚洲全面爆发的标志。中国开始全面抗战,中华民族组建成抗日民族统一战线,开辟了对日本法西斯持久作战的东方战线。

2.全面战争

中共共产党提出建立抗日民族统一战线

指挥百团大战的彭德怀

苏联

1939.9.1“白色方案”闪击波兰——二战全面爆发

1940.7“海狮计划”空袭英国

27天 征服了波兰

4小时 征服丹麦

23天 征服挪威

5天 征服荷兰

18天 征服比利时

卢森堡不战而亡

39天 征服法国(1940.6.22)

1941.6“巴巴罗萨计划”侵苏联

14

2.全面战争(2)欧洲

(2)欧洲:1939年9月1日,德国以“闪击战”突袭波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发。

德军装甲部队

突袭波兰

迎击德军的波兰

骑兵部队

侵占波兰的德军

通过华沙街头

遭遇突袭的波兰

迅速灭亡

2.全面战争

(2)欧洲:德国东突西进,迅速占领欧洲大部分地区。

2.全面战争

二战初期德军进攻形势图(1939.9—1941.6)

德军地面部队在飞机的支援下侵入丹麦

德军装甲部队侵入比利时佛兰德尔地区

(2)欧洲:法国沦陷,英国坚持抵抗,进行不列颠空战。

德军占领“不设防的城市”巴黎

希特勒及其部下在埃菲尔铁塔下走过

法国沦陷投降后

悲痛不已的市民

英德战斗机激烈交战留下的尾迹

2.全面战争

(2)欧洲:1941年6月,德国入侵苏联,苏德战场成为抵抗纳粹德国的主战场。

巴巴罗萨计划

德国法西斯闪击苏联的军事行动作战计划,代号为“巴巴罗萨计划”,希特勒于1940年12月发布。

德军的战略企图是:集中大量兵力,以“闪击战”的方式,从数个方向实施迅猛突击,消灭西部前苏军主力,尔后向前苏联腹地长驱直入,攻占莫斯科、列宁格勒、顿巴斯等地,迅速击败苏联,于1941年入冬前结束战争。

2.全面战争

(1)1941年12月7日,日本偷袭美国珍珠港,挑起太平洋战争。

日军以仅损失5艘自杀性小型潜艇和29架飞机的轻微代价,击沉8艘美国战列舰和10艘其它战舰,击毁击伤美机260多架,美军伤3300多人。偷袭使美太平洋舰队失去作战能力,从而确立了日军在太平洋战争初期的绝对海空优势。

3.全球战争

(2)1941年12月8日,美国对日宣战,战争扩大到全球阶段。

珍珠港事件第二天,即1941年12月8日,美、英对日宣战,接着近20个国家相继对日宣战。德、意也对美宣战,随后,美、古巴等一些拉美国家对德、意宣战,太平洋战争爆发。至此,全世界约4/5的人口卷入战争。日本偷袭珍珠港,不仅损伤了美军舰队的战斗力,还迫使美国卷入二战,正式加入反法西斯战争。二战真正成为全球性的战争。

美国总统罗斯福

签署对日宣战书

美国国内动员民众购买战争债券抗击日本

3.全球战争

1942年1月1日,美、苏、英、中等26个国家签署《联合国家宣言》,标志着世界反法西斯同盟正式形成。

美、苏、英、中等26国代表在华盛顿白宫签署《联合国家宣言》

4.世界反法西斯同盟的建立

《联合国家宣言》的26个签字国

5、伟大胜利

(1)意大利:1943年10月13日,意大利投降。

(2)德 国:1945年5月8日,德国无条件投降。

意大利与同盟国签署停战协定

墨索里尼被暴尸米

兰街头洛雷托广场

希特勒在地下室

用手枪绝望自杀

(3)日本:1945年9月2日,日本签署无条件投降书,第二次世界大战结束。

日本裕仁天皇通过广

播宣布无条件投降

亚洲战场 欧洲战场 非洲战场

局部阶段

全面爆发

战争扩大

战争转折

战争结束

1931年九一八、1937年七七事变

1938年德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领土要求。

1935年意大利入侵埃塞俄比亚。

1939年9月,(德国闪击波兰)标志着第二次世界大战全面爆发。

1941年6月,德国入侵苏联,苏联成为抗击纳粹德国的主要战场;

1941年12月,日本挑起太平洋战争,标志着第二次世界大战发展到全球阶段。

1942年中途岛战役是亚洲战场转折点。

1942-1943年(斯大林格勒战役)是第二次世界大战转折点。

1942年阿拉曼战役是非洲战场转折点。

1945年9月2日,日本签署无条件投降书,标志着第二次世界大战结束。

1945年5月8日,德国投降标志着欧洲战场的结束。

1943年5月,非洲战场结束。

二、第二次世界大战——过程

第二次世界大战胜利的原因(世界反法西斯战争胜利的原因)

战争的正义性。法西斯国家的侵略战争遭到了包括本国反战力量在内的世界人民的强烈反对。

世界反法西斯同盟的形成(根本原因)。协调了反法西斯各国行动,充分发挥了人力、物力、财力优势,为战争胜利提供了可靠保障。

美国的参战使得同盟国的经济力量对轴心国形成压倒性优势。

各国人民为赢得战争的胜利同仇敌忾、浴血奋战。人民是战争胜利的决定性力量。

第二次世界大战的影响

①.对欧洲:欧洲在第二次世界大战中遭受致命打击,各国的国力受到严重消耗。

②.对美国:美国成为世界第一经济、政治和军事强国。战后初期,美国拥有全球财富的50%左右,掌握制海权和制空权,一度垄断核武器。

③.对苏联:苏联军事和政治十分强大,特别是由于它在战争中的巨大贡献而赢得很高威望。

④.对国际格局:第二次世界大战的结束成为国际格局从欧洲中心走向美苏对峙的两极格局的真正转折点 。原有的世界体系被打破,世界需要新的体系来维持秩序。

⑤给人类带来了空前的灾难和损失。

⑥推动了殖民地半殖民地地区的民族解放运动蓬勃发展

⑦推动了科学技术的发展,为第三次科技革命奠定了基础。

德黑兰会议

(1943年)

开罗会议

(1943年)

雅尔塔会议

(1945年)

波茨坦会议

(1945年)

(1)含义:二战中后期,同盟国在雅尔塔等地缔结了一系列条约和协定,建立了以美、苏战胜国为主导的战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。

1、雅尔塔体系

三、战后国际秩序的建立—雅尔塔体系

会议名称 时间 内容 作用

开罗会议 (美、英、中) 1943年11月 《开罗宣言》宣告日本窃取的中国领土归还中国 中国收复领土的权利得到国际公认

德黑兰会议 (苏、美、英) 1943年11月 开辟欧洲第二战场及商谈战后处置德国和成立国际组织等问题 加速德国走向灭亡

雅尔塔会议 (苏、美、英) 1945年2月 商谈对德政策和安排战后世界事宜 为雅尔塔体系建立奠定基础

波茨坦会议 (苏、美、英) 1945年7月 重申雅尔塔会议关于处理德国的精神;并以中、美、英三国的名义发表了《波茨坦公告》,重申了《开罗宣言》的主要内容 加速日本法西斯的灭亡

主要国际会议

(1)领土问题: ①重新确定欧亚国家的版图:德国被分区占领,日本由美国单独占领;

②日本归还侵占中国的领土:东北、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛等归还中国。

③承认朝鲜独立;

(2)战败国处理问题:审判战犯,肃清法西斯主义和军国主义。

(3)殖民地问题:对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管,原则上承认被压迫民族的独立权利;

(5)体系保障问题:成立联合国

促进民族解放运动

大国间相互妥协,带有大国强权政治色彩,

严重损害了一些国家的利益。

抑制法西斯主义势力

体现了不同制度国家间的包容与合作,划分美苏势力范围

促进中国的领土主权完整

采用“大国一致”原则解决国际争端,

维护世界和平与安全。

2.雅尔塔体系内容:

(4)美、苏、英划分势力范围

3、成立联合国——国际政治秩序的重建

(5)意义: 使和平解决争端和制裁侵略具有更强的可操作性。

(1)时间:

1945年10月24日

(2)性质:

由主权国家组成的国际组织,体现了第二次世界大战后的国际秩序。

(3)宗旨:

维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会的发展。

“大国一致”原则,即五个常任理事国须一致通过,每个常任理事国都有否决权。“大国一致”原则是战时盟国为维护战后和平而精心设计的一个重要机制,是联合国安全体制的基石。

(4)原则: 吸取国联“全体一致”的教训,实行“大国一致”原则。

(1)积极性:

雅尔塔体系的形成实现了世界由战争到和平的转变,对抗双方彼此势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

雅尔塔体系促进了民族解放事业的发展,有利于第三世界的崛起。

雅尔塔体系推动了战后科学技术的发展。

(2)消极性:

大国相互妥协的产物,带有明显的大国强权政治色彩,严重损害了一些国家利益。

雅尔塔体系导致美苏两极格局,世界趋向于分裂,局部战争不断,世界长期不得安宁。

雅尔塔体系体现了大国强权政治,开创了二战后开创强权政治提供了极为恶劣的先河。

4、评价:

5、国际格局的演变

(1)力量对比的变化:

欧洲:欧洲走向衰落,世界霸权丧失。

美国——成为世界第一经济、政治和军事强国。

苏联——军事和政治十分强大,赢得很高威望。

(2)国际格局的变化:

从欧洲中心走向美苏对峙的两极格局

“我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。”

----丘吉尔

凡尔赛—华盛顿体系 雅尔塔体系

不同点 体现意志 英、法、美等帝国主义大国意志

协调关系 调整帝国主义国家之间的关系

国际格局 以欧洲为中心的国际格局

基础作用 建立在战胜国对战败国掠夺的基础之上;没有带来真正的和平,孕育着另一场大战;

主要矛盾 战胜国与战败国及战胜国之间的矛盾

相同点

美苏两个国家意志

资本主义大国同社会主义大国暂时妥协

以美苏为中心两极格局

两个战胜国间妥协;苏联以极坍塌而瓦解对战后的和平与发展起一定的作用。

两种不同社会制度间的矛盾

①原有世界体系被破坏基础上建立;

②为避免战争,希望以和平手段维持世界和平与国际安全。

②根据系列国际会议确立原则建立;

③大国意志体现,大国强权烙印;随各国力量消长而瓦解。

凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系的异同

第17课 第二次世界大战

与战后国际秩序的形成

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

目录 法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

第二次世界大战

战后国际秩序的建立

【课程标准】

通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。

⑴意大利:1919年墨索里尼成立的“战斗的意大利法西斯”,是世界上第一个法西斯主义政党。1922年建立了法西斯政权。

⑵德国:1920年,希特勒组建“纳粹党”,是德国法西斯运动的开始。1933年,纳粹党攫取德国政权,建立法西斯独裁统治。

⑶日本:1921年,冈村宁次、东条英机等军人订立密约,是日本军部法西斯运动的开始。1936年,日本建立军事法西斯专政。

特征:

以极端民族主义为基本特征,

反对自由主义和共产主义;

对内实行恐怖独裁统治,

对外侵略扩张,发动战争,争霸世界。

1、法西斯主义的形成

①凡尔赛—华盛顿体系为二战爆发埋下了隐患(历史原因)

2、两大战争策源地的形成

意大利帝国主义相对贫困,“一战”中支出军费120亿美元,其他损失30亿美元,欠美、英债务44亿美元。巴黎和会分赃最少,称之为“乞丐帝国主义”。巴黎和会后,意大利人对和平协议中的条款非常不满意,他们觉得在和平协议桌上被盟友出卖,意大利的胜利成果被分解的支离破碎。此时,墨索里尼提出要复仇,有许多人提出要对外扩张,这种扭曲的爱国情绪最终演变成战斗的法西斯。

(1)背景

②帝国主义国家之间政治经济发展不平衡(根本原因)

位次 1929年 对外出口 1937年 工业产量 1937年工业发展速度

1 美国 美国 美国

2 英国 德国 日本

3 德国 英国 德国

4 法国 法国 英国

材料:由于资本主义发展不平衡,帝国主义国家间的实力对比变化得很快,它们打破了战后形成的相对均势,重新瓜分世界的问题必然要再次提上日程。德国实力的迅速恢复是这个时期资本主义发展不平衡的一个重要表现。

——姚丽《二战全史》

材料1:这场经济危机震撼了整个资本主义体系,直接威胁着一些国家的统治基础……德国垄断资产阶级十分恐慌,他们感到用旧民主的方式已经无法维持自己的统治。于是转向他们曾经“避开的极端主义领袖”,积极支持希特勒上台。

——张海麟等《第二次世界大战经验与教训》

材料2:经济危机爆发后,随着各种社会矛盾的不断激化,抑郁已久的对政党政治的仇恨,对海外殖民的渴望,对亚洲盟主的向往,以及对社会现状的不满等各种右翼思潮一下子迸发出来,为(日本)激进法西斯势力的崛起提供了充分的气候和土壤。

——武寅《从协调外交到自主外交》

1929-1933年经济大危机期间主要资本主义国家的经济情况

③经济危机引发政治危机,为转嫁危机,走上了对外侵略扩张的道路。

2、亚欧战争策源地的形成

亚洲

(2)1936年,日本发生“二二六”政变,内阁完全听命于军部,日本建立军事法西斯专政,以扩大对外侵略为基本国策,标志着日本法西斯体制的确立。

1936年“二二六兵变”

1931年“九一八事变”

(1)1931年,日本发动“九一八事变”,标志着亚洲战争策源地的形成,揭开了第二次世界大战的序幕。

欧洲

(1)1933年1月,希特勒上台建立法西斯专政标志着欧洲战争策源地形成。

1932年纳粹党成为国会第一党

1934年希特勒集党、政、军大权于一身

(2)1936年,德意签订协定结成轴心国,形成“柏林—罗马轴心”。

(3)1937年,德意日三国结成“柏林—罗马—东京轴心”,轴心国集团形成。

德国和意大利建立

“柏林—罗马轴心”

“柏林—罗马—东京”

轴心形成

3、英法绥靖政策

材料:第二次世界大战的悲剧本来是很容易避免的,善良的软弱强化了邪恶的刻毒。

——丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

思考:丘吉尔指的是何事?结合漫画谈谈你的理解

1938年,德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领 土要求。英法实行绥靖政策,与德意签订《慕尼黑协定》, 把苏台德等地区割让给德国。

绥靖政策是英法两国实行的纵容法西斯侵略的政策;目的是通过部分满足侵略者的贪欲来保护自己的既得利益;它是建立在牺牲弱小国家和民族基础上的;具有反苏性质。其结果是更加助长了法西斯国家的侵略野心。

——助长侵略野心

1939.8 《苏德互不侵犯条约》

1938.9“慕尼黑阴谋”

1935.8 美国通过《中立法案》

斯大林不相信英法会跟他协同起来,共同击败德国对苏联的侵略。1939年8月,苏联和德国外长共同签署了《苏德互不侵犯条约》,这一条约使世界感到震惊和愤慨。

一战

凡尔赛-华盛顿体系

战胜国之间的矛盾

战胜国与战败国之间的矛盾

1929-1933年的经济危机的打击

美国实行罗斯福新政

德日走上法西斯道路

一战打击

墨索里尼成立法西斯政党

1922年墨索里尼建立法西斯政权

希望通过对外扩张寻找出路

德、日保留军国主义传统

英法等国的绥靖政策

德日不满凡尔赛-华盛顿体系

欧亚战争策源地形成

欧亚战争策源地形成示意图

原因

【思考】第二次世界大战爆发的必然性

资本主义政治经济发展的不平衡是根本原因:在20世纪20年代相对稳定的时期,随着德、日资本主义经济迅速发展,他们对英、法、美主宰的凡尔赛——华盛顿体系日益不满。

1929—1933年经济大危机对二战的爆发起了催化作用:经济大危机引起政治危机,德、日建立了法西斯专政,形成欧、亚两个战争策源地。

法西斯主义是二战爆发的罪魁祸首。

没有及时形成反法西斯阵线是战争爆发的重要原因:二战是由局部战争演变成全球战争的,反法西斯势力基本孤立无援,未形成统一战线。

西方国家的绥靖政策起了推波助澜的作用:英、法、美等国纵容法西斯侵略的绥靖政策,助长了法西斯扩张的嚣张气焰,加速了二战的全面爆发。

苏联的中立自保政策:德国一直担心开战后东西两线作战。1939年苏联与德国签订《苏德互不侵犯条约》,客观上祸水西纵,促进世界大战的爆发。

(1)亚洲:1931年“九一八事变”,揭开了第二次世界大战的序幕,中国人民开始局部抗战。

1.局部战争

东北抗日联军

(2)非洲:1935年,意大利入侵埃塞俄比亚。

(3)欧洲:1938年,德国吞并奥地利。

意大利入侵埃塞俄比亚

二、第二次世界大战——过程

七七卢沟桥事变

(1)亚洲:1937年“七七事变”,日本发动全面侵华战争,成为第二次世界大战在亚洲全面爆发的标志。中国开始全面抗战,中华民族组建成抗日民族统一战线,开辟了对日本法西斯持久作战的东方战线。

2.全面战争

中共共产党提出建立抗日民族统一战线

指挥百团大战的彭德怀

苏联

1939.9.1“白色方案”闪击波兰——二战全面爆发

1940.7“海狮计划”空袭英国

27天 征服了波兰

4小时 征服丹麦

23天 征服挪威

5天 征服荷兰

18天 征服比利时

卢森堡不战而亡

39天 征服法国(1940.6.22)

1941.6“巴巴罗萨计划”侵苏联

14

2.全面战争(2)欧洲

(2)欧洲:1939年9月1日,德国以“闪击战”突袭波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发。

德军装甲部队

突袭波兰

迎击德军的波兰

骑兵部队

侵占波兰的德军

通过华沙街头

遭遇突袭的波兰

迅速灭亡

2.全面战争

(2)欧洲:德国东突西进,迅速占领欧洲大部分地区。

2.全面战争

二战初期德军进攻形势图(1939.9—1941.6)

德军地面部队在飞机的支援下侵入丹麦

德军装甲部队侵入比利时佛兰德尔地区

(2)欧洲:法国沦陷,英国坚持抵抗,进行不列颠空战。

德军占领“不设防的城市”巴黎

希特勒及其部下在埃菲尔铁塔下走过

法国沦陷投降后

悲痛不已的市民

英德战斗机激烈交战留下的尾迹

2.全面战争

(2)欧洲:1941年6月,德国入侵苏联,苏德战场成为抵抗纳粹德国的主战场。

巴巴罗萨计划

德国法西斯闪击苏联的军事行动作战计划,代号为“巴巴罗萨计划”,希特勒于1940年12月发布。

德军的战略企图是:集中大量兵力,以“闪击战”的方式,从数个方向实施迅猛突击,消灭西部前苏军主力,尔后向前苏联腹地长驱直入,攻占莫斯科、列宁格勒、顿巴斯等地,迅速击败苏联,于1941年入冬前结束战争。

2.全面战争

(1)1941年12月7日,日本偷袭美国珍珠港,挑起太平洋战争。

日军以仅损失5艘自杀性小型潜艇和29架飞机的轻微代价,击沉8艘美国战列舰和10艘其它战舰,击毁击伤美机260多架,美军伤3300多人。偷袭使美太平洋舰队失去作战能力,从而确立了日军在太平洋战争初期的绝对海空优势。

3.全球战争

(2)1941年12月8日,美国对日宣战,战争扩大到全球阶段。

珍珠港事件第二天,即1941年12月8日,美、英对日宣战,接着近20个国家相继对日宣战。德、意也对美宣战,随后,美、古巴等一些拉美国家对德、意宣战,太平洋战争爆发。至此,全世界约4/5的人口卷入战争。日本偷袭珍珠港,不仅损伤了美军舰队的战斗力,还迫使美国卷入二战,正式加入反法西斯战争。二战真正成为全球性的战争。

美国总统罗斯福

签署对日宣战书

美国国内动员民众购买战争债券抗击日本

3.全球战争

1942年1月1日,美、苏、英、中等26个国家签署《联合国家宣言》,标志着世界反法西斯同盟正式形成。

美、苏、英、中等26国代表在华盛顿白宫签署《联合国家宣言》

4.世界反法西斯同盟的建立

《联合国家宣言》的26个签字国

5、伟大胜利

(1)意大利:1943年10月13日,意大利投降。

(2)德 国:1945年5月8日,德国无条件投降。

意大利与同盟国签署停战协定

墨索里尼被暴尸米

兰街头洛雷托广场

希特勒在地下室

用手枪绝望自杀

(3)日本:1945年9月2日,日本签署无条件投降书,第二次世界大战结束。

日本裕仁天皇通过广

播宣布无条件投降

亚洲战场 欧洲战场 非洲战场

局部阶段

全面爆发

战争扩大

战争转折

战争结束

1931年九一八、1937年七七事变

1938年德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领土要求。

1935年意大利入侵埃塞俄比亚。

1939年9月,(德国闪击波兰)标志着第二次世界大战全面爆发。

1941年6月,德国入侵苏联,苏联成为抗击纳粹德国的主要战场;

1941年12月,日本挑起太平洋战争,标志着第二次世界大战发展到全球阶段。

1942年中途岛战役是亚洲战场转折点。

1942-1943年(斯大林格勒战役)是第二次世界大战转折点。

1942年阿拉曼战役是非洲战场转折点。

1945年9月2日,日本签署无条件投降书,标志着第二次世界大战结束。

1945年5月8日,德国投降标志着欧洲战场的结束。

1943年5月,非洲战场结束。

二、第二次世界大战——过程

第二次世界大战胜利的原因(世界反法西斯战争胜利的原因)

战争的正义性。法西斯国家的侵略战争遭到了包括本国反战力量在内的世界人民的强烈反对。

世界反法西斯同盟的形成(根本原因)。协调了反法西斯各国行动,充分发挥了人力、物力、财力优势,为战争胜利提供了可靠保障。

美国的参战使得同盟国的经济力量对轴心国形成压倒性优势。

各国人民为赢得战争的胜利同仇敌忾、浴血奋战。人民是战争胜利的决定性力量。

第二次世界大战的影响

①.对欧洲:欧洲在第二次世界大战中遭受致命打击,各国的国力受到严重消耗。

②.对美国:美国成为世界第一经济、政治和军事强国。战后初期,美国拥有全球财富的50%左右,掌握制海权和制空权,一度垄断核武器。

③.对苏联:苏联军事和政治十分强大,特别是由于它在战争中的巨大贡献而赢得很高威望。

④.对国际格局:第二次世界大战的结束成为国际格局从欧洲中心走向美苏对峙的两极格局的真正转折点 。原有的世界体系被打破,世界需要新的体系来维持秩序。

⑤给人类带来了空前的灾难和损失。

⑥推动了殖民地半殖民地地区的民族解放运动蓬勃发展

⑦推动了科学技术的发展,为第三次科技革命奠定了基础。

德黑兰会议

(1943年)

开罗会议

(1943年)

雅尔塔会议

(1945年)

波茨坦会议

(1945年)

(1)含义:二战中后期,同盟国在雅尔塔等地缔结了一系列条约和协定,建立了以美、苏战胜国为主导的战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。

1、雅尔塔体系

三、战后国际秩序的建立—雅尔塔体系

会议名称 时间 内容 作用

开罗会议 (美、英、中) 1943年11月 《开罗宣言》宣告日本窃取的中国领土归还中国 中国收复领土的权利得到国际公认

德黑兰会议 (苏、美、英) 1943年11月 开辟欧洲第二战场及商谈战后处置德国和成立国际组织等问题 加速德国走向灭亡

雅尔塔会议 (苏、美、英) 1945年2月 商谈对德政策和安排战后世界事宜 为雅尔塔体系建立奠定基础

波茨坦会议 (苏、美、英) 1945年7月 重申雅尔塔会议关于处理德国的精神;并以中、美、英三国的名义发表了《波茨坦公告》,重申了《开罗宣言》的主要内容 加速日本法西斯的灭亡

主要国际会议

(1)领土问题: ①重新确定欧亚国家的版图:德国被分区占领,日本由美国单独占领;

②日本归还侵占中国的领土:东北、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛等归还中国。

③承认朝鲜独立;

(2)战败国处理问题:审判战犯,肃清法西斯主义和军国主义。

(3)殖民地问题:对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管,原则上承认被压迫民族的独立权利;

(5)体系保障问题:成立联合国

促进民族解放运动

大国间相互妥协,带有大国强权政治色彩,

严重损害了一些国家的利益。

抑制法西斯主义势力

体现了不同制度国家间的包容与合作,划分美苏势力范围

促进中国的领土主权完整

采用“大国一致”原则解决国际争端,

维护世界和平与安全。

2.雅尔塔体系内容:

(4)美、苏、英划分势力范围

3、成立联合国——国际政治秩序的重建

(5)意义: 使和平解决争端和制裁侵略具有更强的可操作性。

(1)时间:

1945年10月24日

(2)性质:

由主权国家组成的国际组织,体现了第二次世界大战后的国际秩序。

(3)宗旨:

维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会的发展。

“大国一致”原则,即五个常任理事国须一致通过,每个常任理事国都有否决权。“大国一致”原则是战时盟国为维护战后和平而精心设计的一个重要机制,是联合国安全体制的基石。

(4)原则: 吸取国联“全体一致”的教训,实行“大国一致”原则。

(1)积极性:

雅尔塔体系的形成实现了世界由战争到和平的转变,对抗双方彼此势均力敌,避免了新的世界大战的爆发。

雅尔塔体系促进了民族解放事业的发展,有利于第三世界的崛起。

雅尔塔体系推动了战后科学技术的发展。

(2)消极性:

大国相互妥协的产物,带有明显的大国强权政治色彩,严重损害了一些国家利益。

雅尔塔体系导致美苏两极格局,世界趋向于分裂,局部战争不断,世界长期不得安宁。

雅尔塔体系体现了大国强权政治,开创了二战后开创强权政治提供了极为恶劣的先河。

4、评价:

5、国际格局的演变

(1)力量对比的变化:

欧洲:欧洲走向衰落,世界霸权丧失。

美国——成为世界第一经济、政治和军事强国。

苏联——军事和政治十分强大,赢得很高威望。

(2)国际格局的变化:

从欧洲中心走向美苏对峙的两极格局

“我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊,另一边是巨大的北美野牛,中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。”

----丘吉尔

凡尔赛—华盛顿体系 雅尔塔体系

不同点 体现意志 英、法、美等帝国主义大国意志

协调关系 调整帝国主义国家之间的关系

国际格局 以欧洲为中心的国际格局

基础作用 建立在战胜国对战败国掠夺的基础之上;没有带来真正的和平,孕育着另一场大战;

主要矛盾 战胜国与战败国及战胜国之间的矛盾

相同点

美苏两个国家意志

资本主义大国同社会主义大国暂时妥协

以美苏为中心两极格局

两个战胜国间妥协;苏联以极坍塌而瓦解对战后的和平与发展起一定的作用。

两种不同社会制度间的矛盾

①原有世界体系被破坏基础上建立;

②为避免战争,希望以和平手段维持世界和平与国际安全。

②根据系列国际会议确立原则建立;

③大国意志体现,大国强权烙印;随各国力量消长而瓦解。

凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系的异同

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体