苏科版生物七年级下册 第14章 第1节 生物的命名和分类教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 苏科版生物七年级下册 第14章 第1节 生物的命名和分类教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 18.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-26 20:29:39 | ||

图片预览

文档简介

生物的命名教学设计

一、教学目标:

1、知识与技能:

(1)能说出生物命名的好处,知道生物命名的重要性,阐明生物的学名代表的含义。

(2)能说出俗名和学名的由来,知道俗名和学名的差异。

2、能力目标

能分辨生物的俗名和学名。比较生物的学名和人的姓名。

3、情感态度与价值观

(1)对周围的生物好奇及产生兴趣,对所处的环境给予关怀。

(2)认同生物的名称从多种多样到全世界统一是一个很大的进步。

二、教学分析

1、教材分析

本节内容为苏科版生物第四单元《环境中生物的多样性》中的第13章第1节,是在前面学生学习了各种环境中的生物以及生物与人类的关系的基础上,对生物多样性这一知识的延伸和拓展,为今后进一步的研究和探索“人与生物圈”打下基础。

生物的多样性是新课标十大主题之一,教材注重从学生身边熟悉的事物着手,从学生日常生活所熟悉的生物的俗名入手,让学生在体会生物俗名的形象、丰富的同时,也感受俗名使用中存在的不足,进而介绍生物的学名。

2、学情分析

初一学生学习生物已有近一年的时间,已经掌握了一定的生物学知识基础,对生物的命名已经有了一些感性的认识(如生物的俗名,校园中植物标牌上的学名等),同时初中学生思维活跃,探索知识的欲望强,教师可以充分利用学生的这些特点,注重培养学生良好的学习习惯、辩证的思维方式和严谨的科学态度,从而全面提高学生的生物科学素养。

3、重、难点分析

(1)教学重点

阐明生物的学名代表的含义。

(2)教学难点

认同生物的名称从多种多样到全世界统一是一个很大的进步。

三、教学策略与手段

1、教学策略

本节课本着体现新课标“面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习”教学理念,力求充分发挥学生学习自主性。采用的教学策略有学生的自主合作探究策略;学生活动和多媒体辅助教学相结合的策略。教学中充分利用多媒体,采用多边互动的形式,即教师巧妙地结合课本及生活实际创设问题情景,在民主、平等、和谐的气氛下展开师生之间的共同讨论,使学生能在教师指导下,通过观察思考、分析讨论交流从而自己得出结论。以学生活动为主,最大限度地调动学生的学习积极性。在教学过程中始终贯穿着对学生各种学习活动的形成性评价的原则和策略,方式包括自评、互评、教师点评。

2、理论依据

该策略的实施主要体现构建以学生在学习与发展中的主体地位为核心的主体性教育思想和教学理念。建构主义强调学习的自主性、社会性、情境性,由此生发出探究学习和合作学习等现代学习方式。

建构主义的学习理论强调以学生为中心,不仅要求学生由外部刺激的被动接受者和知识的灌输对象转变为信息加工的主体、知识意义的主动建构者,而且要求教师要由知识的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者、引导者。

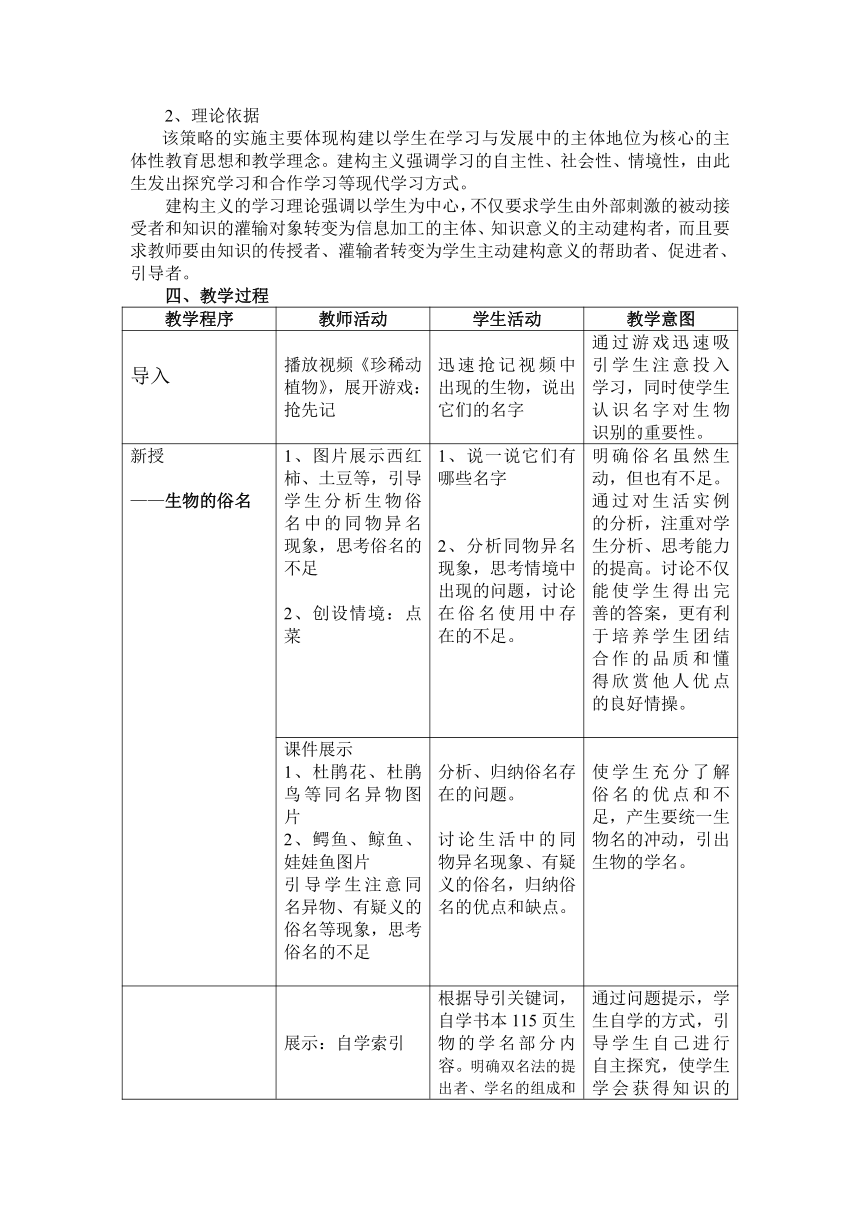

四、教学过程

教学程序 教师活动 学生活动 教学意图

导入 播放视频《珍稀动植物》,展开游戏:抢先记 迅速抢记视频中出现的生物,说出它们的名字 通过游戏迅速吸引学生注意投入学习,同时使学生认识名字对生物识别的重要性。

新授 ——生物的俗名 1、图片展示西红柿、土豆等,引导学生分析生物俗名中的同物异名现象,思考俗名的不足 2、创设情境:点菜 1、说一说它们有哪些名字 2、分析同物异名现象,思考情境中出现的问题,讨论在俗名使用中存在的不足。 明确俗名虽然生动,但也有不足。 通过对生活实例的分析,注重对学生分析、思考能力的提高。讨论不仅能使学生得出完善的答案,更有利于培养学生团结合作的品质和懂得欣赏他人优点的良好情操。

课件展示 1、杜鹃花、杜鹃鸟等同名异物图片 2、鳄鱼、鲸鱼、娃娃鱼图片 引导学生注意同名异物、有疑义的俗名等现象,思考俗名的不足 分析、归纳俗名存在的问题。 讨论生活中的同物异名现象、有疑义的俗名,归纳俗名的优点和缺点。 使学生充分了解俗名的优点和不足,产生要统一生物名的冲动,引出生物的学名。

新授 ——生物的学名 展示:自学索引 根据导引关键词,自学书本115页生物的学名部分内容。明确双名法的提出者、学名的组成和书写要求等知识。 通过问题提示,学生自学的方式,引导学生自己进行自主探究,使学生学会获得知识的能力、方法。

生物学名实例分析、引导学生尝试书写生物的学名。 比较生物学名和姓名 尝试书写、辨别生物学名、比较生物学名和姓名,掌握属名和种名的意义。 运用对比的方法,将专业的学科知识通俗化,在分化知识的同时,注重对学生学习方法的培养,使学生的生物专业素养得到提高。

组织活动: 1、寻找500年前的一家人 2、寻找生物间的亲戚 展示梅、桃、麻雀、喜鹊的图片和学名,引导学生观察、分析它们的异同。 展开活动: 1、通过姓名中“姓”的指引 找到500年前的一家人。 2、通过对几种生物学名的比较,发现生物有“属名”相同,“种名”各异的现象。 通过对生物学名和姓名的比较以及两个“寻亲”活动,进一步掌握学名的含义,并提出物种的概念及生物的分类,强调生物的学名对于生物学研究的意义。 将教师枯燥的分析变成学生生动的游戏,使学生更深刻的掌握书本知识,而且对学生学习生物的兴趣、积极性能起到很好的激发,充分提高学生的观察、分析、交流和表达能力。

课件展示问题:1、人们平时喜欢用俗名而不用学名,这是为什么?2、能不能说俗名比学名好(学名比俗名更好)?3、生物的名称从多种多样(俗名)到全世界统一(学名),为什么说这是一个很大的进步?引导学生展开讨论 小组合作,各成员表达、交流自己的观点,其他同学质疑答疑,最后列表比较俗名、学名的优缺点,体验从正反两个方面辩证的看问题。 通过讨论,使学生的归纳和语言表达能力得到提高,而列表比较则在培养学生的思考分析能力的同时帮学生树立辩证的科学态度,有效提高学生的科学素养。

教学反思

本节课通过学生游戏活动展开,教学形式有学生自主学习、小组讨论交流以及“猜谜语”“寻亲”等多项学生活动,给予学生充分发挥主体地位的空间和展示自我才华的舞台,体现新课标“面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习”教学理念。学生在学习活动中既掌握了知识,又得到能力的加强和主动参与意识的提高,还在情感态度价值观的养成上获得较好的提升。

课堂教学中所采用的实例紧贴生活实际,将书本知识生活化、通俗化,发挥充分体现生物学知识来源于生活这一特点,使学生能更关注生活中的生物学知识,同时将所学知识运用于实际生活,体验“细心处处兼学问”的感受。

一、教学目标:

1、知识与技能:

(1)能说出生物命名的好处,知道生物命名的重要性,阐明生物的学名代表的含义。

(2)能说出俗名和学名的由来,知道俗名和学名的差异。

2、能力目标

能分辨生物的俗名和学名。比较生物的学名和人的姓名。

3、情感态度与价值观

(1)对周围的生物好奇及产生兴趣,对所处的环境给予关怀。

(2)认同生物的名称从多种多样到全世界统一是一个很大的进步。

二、教学分析

1、教材分析

本节内容为苏科版生物第四单元《环境中生物的多样性》中的第13章第1节,是在前面学生学习了各种环境中的生物以及生物与人类的关系的基础上,对生物多样性这一知识的延伸和拓展,为今后进一步的研究和探索“人与生物圈”打下基础。

生物的多样性是新课标十大主题之一,教材注重从学生身边熟悉的事物着手,从学生日常生活所熟悉的生物的俗名入手,让学生在体会生物俗名的形象、丰富的同时,也感受俗名使用中存在的不足,进而介绍生物的学名。

2、学情分析

初一学生学习生物已有近一年的时间,已经掌握了一定的生物学知识基础,对生物的命名已经有了一些感性的认识(如生物的俗名,校园中植物标牌上的学名等),同时初中学生思维活跃,探索知识的欲望强,教师可以充分利用学生的这些特点,注重培养学生良好的学习习惯、辩证的思维方式和严谨的科学态度,从而全面提高学生的生物科学素养。

3、重、难点分析

(1)教学重点

阐明生物的学名代表的含义。

(2)教学难点

认同生物的名称从多种多样到全世界统一是一个很大的进步。

三、教学策略与手段

1、教学策略

本节课本着体现新课标“面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习”教学理念,力求充分发挥学生学习自主性。采用的教学策略有学生的自主合作探究策略;学生活动和多媒体辅助教学相结合的策略。教学中充分利用多媒体,采用多边互动的形式,即教师巧妙地结合课本及生活实际创设问题情景,在民主、平等、和谐的气氛下展开师生之间的共同讨论,使学生能在教师指导下,通过观察思考、分析讨论交流从而自己得出结论。以学生活动为主,最大限度地调动学生的学习积极性。在教学过程中始终贯穿着对学生各种学习活动的形成性评价的原则和策略,方式包括自评、互评、教师点评。

2、理论依据

该策略的实施主要体现构建以学生在学习与发展中的主体地位为核心的主体性教育思想和教学理念。建构主义强调学习的自主性、社会性、情境性,由此生发出探究学习和合作学习等现代学习方式。

建构主义的学习理论强调以学生为中心,不仅要求学生由外部刺激的被动接受者和知识的灌输对象转变为信息加工的主体、知识意义的主动建构者,而且要求教师要由知识的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者、引导者。

四、教学过程

教学程序 教师活动 学生活动 教学意图

导入 播放视频《珍稀动植物》,展开游戏:抢先记 迅速抢记视频中出现的生物,说出它们的名字 通过游戏迅速吸引学生注意投入学习,同时使学生认识名字对生物识别的重要性。

新授 ——生物的俗名 1、图片展示西红柿、土豆等,引导学生分析生物俗名中的同物异名现象,思考俗名的不足 2、创设情境:点菜 1、说一说它们有哪些名字 2、分析同物异名现象,思考情境中出现的问题,讨论在俗名使用中存在的不足。 明确俗名虽然生动,但也有不足。 通过对生活实例的分析,注重对学生分析、思考能力的提高。讨论不仅能使学生得出完善的答案,更有利于培养学生团结合作的品质和懂得欣赏他人优点的良好情操。

课件展示 1、杜鹃花、杜鹃鸟等同名异物图片 2、鳄鱼、鲸鱼、娃娃鱼图片 引导学生注意同名异物、有疑义的俗名等现象,思考俗名的不足 分析、归纳俗名存在的问题。 讨论生活中的同物异名现象、有疑义的俗名,归纳俗名的优点和缺点。 使学生充分了解俗名的优点和不足,产生要统一生物名的冲动,引出生物的学名。

新授 ——生物的学名 展示:自学索引 根据导引关键词,自学书本115页生物的学名部分内容。明确双名法的提出者、学名的组成和书写要求等知识。 通过问题提示,学生自学的方式,引导学生自己进行自主探究,使学生学会获得知识的能力、方法。

生物学名实例分析、引导学生尝试书写生物的学名。 比较生物学名和姓名 尝试书写、辨别生物学名、比较生物学名和姓名,掌握属名和种名的意义。 运用对比的方法,将专业的学科知识通俗化,在分化知识的同时,注重对学生学习方法的培养,使学生的生物专业素养得到提高。

组织活动: 1、寻找500年前的一家人 2、寻找生物间的亲戚 展示梅、桃、麻雀、喜鹊的图片和学名,引导学生观察、分析它们的异同。 展开活动: 1、通过姓名中“姓”的指引 找到500年前的一家人。 2、通过对几种生物学名的比较,发现生物有“属名”相同,“种名”各异的现象。 通过对生物学名和姓名的比较以及两个“寻亲”活动,进一步掌握学名的含义,并提出物种的概念及生物的分类,强调生物的学名对于生物学研究的意义。 将教师枯燥的分析变成学生生动的游戏,使学生更深刻的掌握书本知识,而且对学生学习生物的兴趣、积极性能起到很好的激发,充分提高学生的观察、分析、交流和表达能力。

课件展示问题:1、人们平时喜欢用俗名而不用学名,这是为什么?2、能不能说俗名比学名好(学名比俗名更好)?3、生物的名称从多种多样(俗名)到全世界统一(学名),为什么说这是一个很大的进步?引导学生展开讨论 小组合作,各成员表达、交流自己的观点,其他同学质疑答疑,最后列表比较俗名、学名的优缺点,体验从正反两个方面辩证的看问题。 通过讨论,使学生的归纳和语言表达能力得到提高,而列表比较则在培养学生的思考分析能力的同时帮学生树立辩证的科学态度,有效提高学生的科学素养。

教学反思

本节课通过学生游戏活动展开,教学形式有学生自主学习、小组讨论交流以及“猜谜语”“寻亲”等多项学生活动,给予学生充分发挥主体地位的空间和展示自我才华的舞台,体现新课标“面向全体学生、提高生物科学素养、倡导探究性学习”教学理念。学生在学习活动中既掌握了知识,又得到能力的加强和主动参与意识的提高,还在情感态度价值观的养成上获得较好的提升。

课堂教学中所采用的实例紧贴生活实际,将书本知识生活化、通俗化,发挥充分体现生物学知识来源于生活这一特点,使学生能更关注生活中的生物学知识,同时将所学知识运用于实际生活,体验“细心处处兼学问”的感受。