《低气压、高气压系统与天气》教学设计

图片预览

文档简介

《气旋与反气旋》教学设计

学校:西安市第四十九中学 姓名:樊利娟

教材分析

《气旋与反气旋》是湘教版高中地理必修一第二章第三节《大气环境》中的一部分内容。本单元紧紧围绕大气环境与人类生存和发展这一主线来安排教学,气旋与反气旋这一小节重在让学生了解我们日常生活中的一些常见的天气系统,是地理理论知识与现实生活相结合的一个很好的例子。

学情分析

高一学生身心发育趋于成熟,知识面广,具有较强的认知能力、推理能力和自学能力,故教学过程以启迪学生思维为核心,以学生主动参与为标志,在自主学习方式下,进行有效教学。但结合本校学生的实际情况:学生的基础差,自主学习的能力弱,所以在教学过程中对学生的引导节奏较慢,重在引导学生形成一定的地理思维。

学法指导

1、让学生重视图文转化,进一步培养学生阅读地图的能力。本课文字简洁,图象丰富,色彩鲜艳,主题突出。学生学习过程中应紧密联系教材中的插图,将抽象、深奥的天气系统知识转化为直观的图象,弥补同学们感性认识的不足,并巩固理性知识。

2、借助手势,帮助强化记忆。南、北半球气旋与反气旋水平气流运动方向的判别,是本课的难点之一,可指导学生借助手势,帮助强化记忆。

【教学目标】

知识与技能:

①掌握气旋和反气旋的形成。

②掌握气流的运动特点和天气特点。

过程与方法:

①培养学生读图、识图、析图的能力(如气旋和反气旋不同部位风向的判断)。

②培养学生理论联系实际的能力,即能够根据所学知识解释一些自然现象,如台风,寒潮,伏旱等天气现象

情感态度与价值观:

通过对本节课的学习,进一步引导培养学生热爱科学研究,热心于气象事业,将所学的知识运用于实际,服务社会。

【教材重、难点】

重点:气旋和反气旋的形成、气流特征和天气特征。

难点:气旋和反气旋的形成。

【教学方法】

多媒体课件 对比法 读图分析法

【教学课时】

1课时

【教学过程】

教学环节 教师活动 设计意图

导入新课 先播放几张天气现象图片,通过日常的天气现象引入,学生感觉亲切,激发兴趣。 创设问题情境,激发探究兴趣

复习旧知 1.简述冷锋过境前、过境时、过境后的天气特征。2.简述暖锋过境前、过境时、过境后的天气特征。3.判断下列天气现象形成的原因,是由冷锋、暖锋。还是准静止锋控制的? 检测学生对前面知识的掌握情况

低压︵气旋︶、高压︵反气旋︶与天气 引用典故 诸葛亮火烧葫芦峪 话说三国后期,农历六月的一天,晴空万里,暑热难耐,真乃火攻之良机,诸葛亮设计将司马懿父子围困在葫芦峪,用火攻之……,正当大火冲天,一场大雨不期而至……司马懿道:“天助我也!!!”。 此典故可以更好的调动同学们的积极性,让同学们在探究的环境下来学习这部分知识。

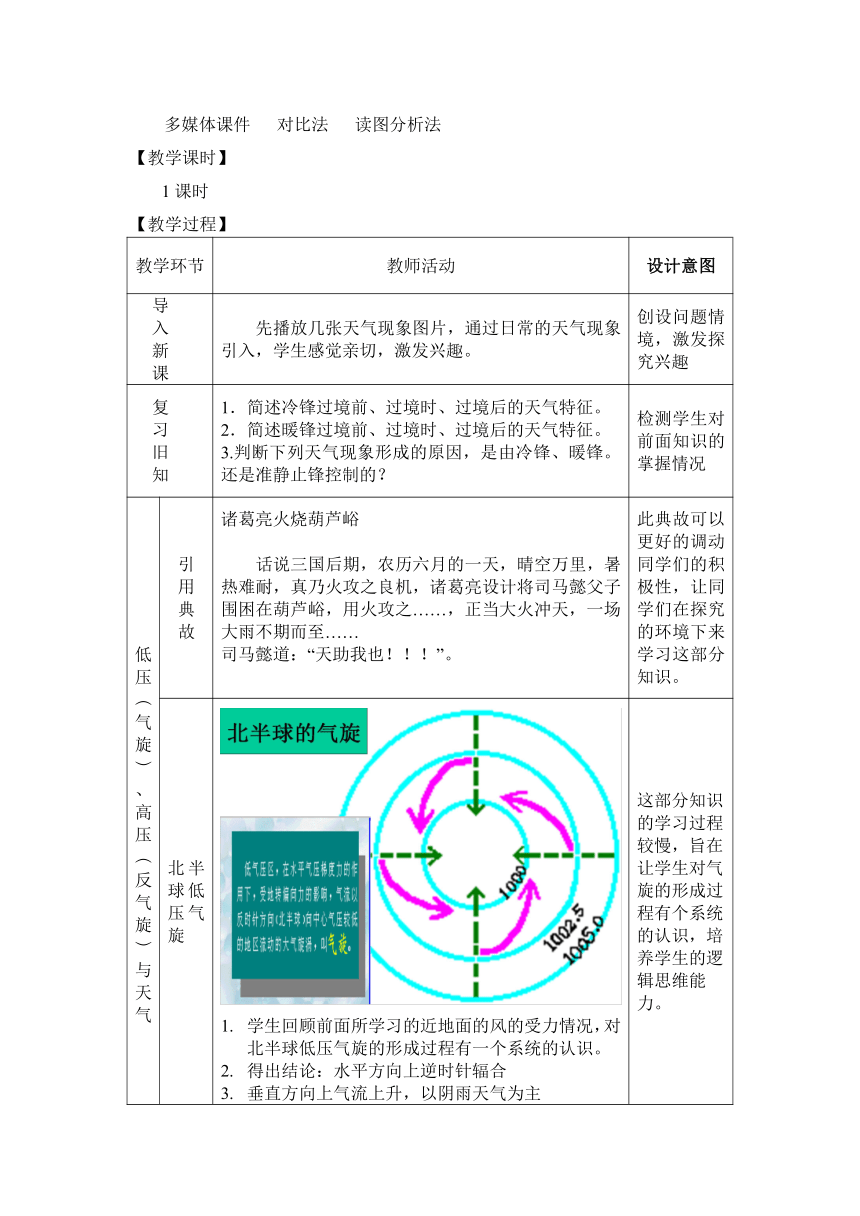

北半球低压气旋 学生回顾前面所学习的近地面的风的受力情况,对北半球低压气旋的形成过程有一个系统的认识。得出结论:水平方向上逆时针辐合垂直方向上气流上升,以阴雨天气为主 这部分知识的学习过程较慢,旨在让学生对气旋的形成过程有个系统的认识,培养学生的逻辑思维能力。

学以致用 低压(气旋)在生活中易形成的天气系统是台风。让学生了解台风控制下的天气特征。以及台风的不同命名。热带气旋强度等级和分类中心附近最大风力6~7级8~9级10~11级≥12级名称热带低压热带风暴强热带风暴台风热带气旋是发生在热带洋面上的一种强烈风暴。不同的国家对热带气旋有不同的称谓:中国和东亚地区称为台风;在大西洋地区称为飓风;印度洋地区称为热带风暴;澳大利亚地区称为旋风。 学生理论联系实际,用所学理论知识解释现实生活中的天气现象,做到活学活用。

北半球高压反气旋 1. 学生根据前面所学习的低压气旋的受力情况,对北半球高压反气旋的形成过程有一个系统的认识。2. 得出结论:水平方向上顺时针辐散3. 垂直方向上气流下沉,以晴朗天气为主 在前面知识的基础上,学生对高压气旋的形成过程可以较快的掌握,对气旋反气旋有一个系统的认识

学以致用 高压(反气旋)在生活中易形成干燥的天气,如我国长江中下游地区7、8月的伏旱天气,北方冬季的寒潮 学生理论联系实际,用所学理论知识解释现实生活中的天气现象,做到活学活用。

南半球的低压气旋和高压反气旋 (活动)把学生四人分为一个小组,在前面知识的基础上探讨南半球的南半球的低压气旋和高压反气旋的形成过程。得出结论:1.南半球低压(气旋)水平方向上顺时针辐合, 垂直方向上气流上升,以阴雨天气为主。2.南半球高压(反气旋)水平方向上逆时针辐散 垂直方向上气流下沉,以晴朗天气为主 学生通过仔细观察,分组讨论的形式,掌握这部分的知识。提高学生独立思考,合作学习的能力。

气旋和反气旋判断 气流状况气旋 反气旋气压状况气流 水平方向垂直方向天气状况学以致用 利用“左右手法则”可以让学生更好的掌握南北半球气旋和反气旋的运动状况,好学好记。让学生能区别气压状况和气流状况。

课堂内容总结

巩固练习 见PPT

布置作业 见PPT

教学反思 新课程强调师生共同参与课堂建设,强调学生自主学习、探究学习、合作学习。因此,在教学过程中,教师应成为组织者、引导者、促进者,而让学生成为探究者、发现者,从而使创新的思想在他们身上得以闪光。这节课我充分调动了学生的学习积极性,让他们通过思考感受学习的快乐,从学习的快乐中感悟知识的重要性,从而做一个爱学习,勤思考,积极向上,充满正能量的学生。当然,在本节课的教学过程中,还是存在一些问题,比如,有些学生对这部分知识理解的还是不够透彻,对其中的地理原理不能准确把握,当然这也和本节课的难度较大有关,在以后的教学过程中要加强对学生这方面的能力培养。

学校:西安市第四十九中学 姓名:樊利娟

教材分析

《气旋与反气旋》是湘教版高中地理必修一第二章第三节《大气环境》中的一部分内容。本单元紧紧围绕大气环境与人类生存和发展这一主线来安排教学,气旋与反气旋这一小节重在让学生了解我们日常生活中的一些常见的天气系统,是地理理论知识与现实生活相结合的一个很好的例子。

学情分析

高一学生身心发育趋于成熟,知识面广,具有较强的认知能力、推理能力和自学能力,故教学过程以启迪学生思维为核心,以学生主动参与为标志,在自主学习方式下,进行有效教学。但结合本校学生的实际情况:学生的基础差,自主学习的能力弱,所以在教学过程中对学生的引导节奏较慢,重在引导学生形成一定的地理思维。

学法指导

1、让学生重视图文转化,进一步培养学生阅读地图的能力。本课文字简洁,图象丰富,色彩鲜艳,主题突出。学生学习过程中应紧密联系教材中的插图,将抽象、深奥的天气系统知识转化为直观的图象,弥补同学们感性认识的不足,并巩固理性知识。

2、借助手势,帮助强化记忆。南、北半球气旋与反气旋水平气流运动方向的判别,是本课的难点之一,可指导学生借助手势,帮助强化记忆。

【教学目标】

知识与技能:

①掌握气旋和反气旋的形成。

②掌握气流的运动特点和天气特点。

过程与方法:

①培养学生读图、识图、析图的能力(如气旋和反气旋不同部位风向的判断)。

②培养学生理论联系实际的能力,即能够根据所学知识解释一些自然现象,如台风,寒潮,伏旱等天气现象

情感态度与价值观:

通过对本节课的学习,进一步引导培养学生热爱科学研究,热心于气象事业,将所学的知识运用于实际,服务社会。

【教材重、难点】

重点:气旋和反气旋的形成、气流特征和天气特征。

难点:气旋和反气旋的形成。

【教学方法】

多媒体课件 对比法 读图分析法

【教学课时】

1课时

【教学过程】

教学环节 教师活动 设计意图

导入新课 先播放几张天气现象图片,通过日常的天气现象引入,学生感觉亲切,激发兴趣。 创设问题情境,激发探究兴趣

复习旧知 1.简述冷锋过境前、过境时、过境后的天气特征。2.简述暖锋过境前、过境时、过境后的天气特征。3.判断下列天气现象形成的原因,是由冷锋、暖锋。还是准静止锋控制的? 检测学生对前面知识的掌握情况

低压︵气旋︶、高压︵反气旋︶与天气 引用典故 诸葛亮火烧葫芦峪 话说三国后期,农历六月的一天,晴空万里,暑热难耐,真乃火攻之良机,诸葛亮设计将司马懿父子围困在葫芦峪,用火攻之……,正当大火冲天,一场大雨不期而至……司马懿道:“天助我也!!!”。 此典故可以更好的调动同学们的积极性,让同学们在探究的环境下来学习这部分知识。

北半球低压气旋 学生回顾前面所学习的近地面的风的受力情况,对北半球低压气旋的形成过程有一个系统的认识。得出结论:水平方向上逆时针辐合垂直方向上气流上升,以阴雨天气为主 这部分知识的学习过程较慢,旨在让学生对气旋的形成过程有个系统的认识,培养学生的逻辑思维能力。

学以致用 低压(气旋)在生活中易形成的天气系统是台风。让学生了解台风控制下的天气特征。以及台风的不同命名。热带气旋强度等级和分类中心附近最大风力6~7级8~9级10~11级≥12级名称热带低压热带风暴强热带风暴台风热带气旋是发生在热带洋面上的一种强烈风暴。不同的国家对热带气旋有不同的称谓:中国和东亚地区称为台风;在大西洋地区称为飓风;印度洋地区称为热带风暴;澳大利亚地区称为旋风。 学生理论联系实际,用所学理论知识解释现实生活中的天气现象,做到活学活用。

北半球高压反气旋 1. 学生根据前面所学习的低压气旋的受力情况,对北半球高压反气旋的形成过程有一个系统的认识。2. 得出结论:水平方向上顺时针辐散3. 垂直方向上气流下沉,以晴朗天气为主 在前面知识的基础上,学生对高压气旋的形成过程可以较快的掌握,对气旋反气旋有一个系统的认识

学以致用 高压(反气旋)在生活中易形成干燥的天气,如我国长江中下游地区7、8月的伏旱天气,北方冬季的寒潮 学生理论联系实际,用所学理论知识解释现实生活中的天气现象,做到活学活用。

南半球的低压气旋和高压反气旋 (活动)把学生四人分为一个小组,在前面知识的基础上探讨南半球的南半球的低压气旋和高压反气旋的形成过程。得出结论:1.南半球低压(气旋)水平方向上顺时针辐合, 垂直方向上气流上升,以阴雨天气为主。2.南半球高压(反气旋)水平方向上逆时针辐散 垂直方向上气流下沉,以晴朗天气为主 学生通过仔细观察,分组讨论的形式,掌握这部分的知识。提高学生独立思考,合作学习的能力。

气旋和反气旋判断 气流状况气旋 反气旋气压状况气流 水平方向垂直方向天气状况学以致用 利用“左右手法则”可以让学生更好的掌握南北半球气旋和反气旋的运动状况,好学好记。让学生能区别气压状况和气流状况。

课堂内容总结

巩固练习 见PPT

布置作业 见PPT

教学反思 新课程强调师生共同参与课堂建设,强调学生自主学习、探究学习、合作学习。因此,在教学过程中,教师应成为组织者、引导者、促进者,而让学生成为探究者、发现者,从而使创新的思想在他们身上得以闪光。这节课我充分调动了学生的学习积极性,让他们通过思考感受学习的快乐,从学习的快乐中感悟知识的重要性,从而做一个爱学习,勤思考,积极向上,充满正能量的学生。当然,在本节课的教学过程中,还是存在一些问题,比如,有些学生对这部分知识理解的还是不够透彻,对其中的地理原理不能准确把握,当然这也和本节课的难度较大有关,在以后的教学过程中要加强对学生这方面的能力培养。