10.《游褒禅山记》复习2021-2022学年人教版高中语文必修二(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.《游褒禅山记》复习2021-2022学年人教版高中语文必修二(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 609.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 12:14:44 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

《游褒禅山记》复习

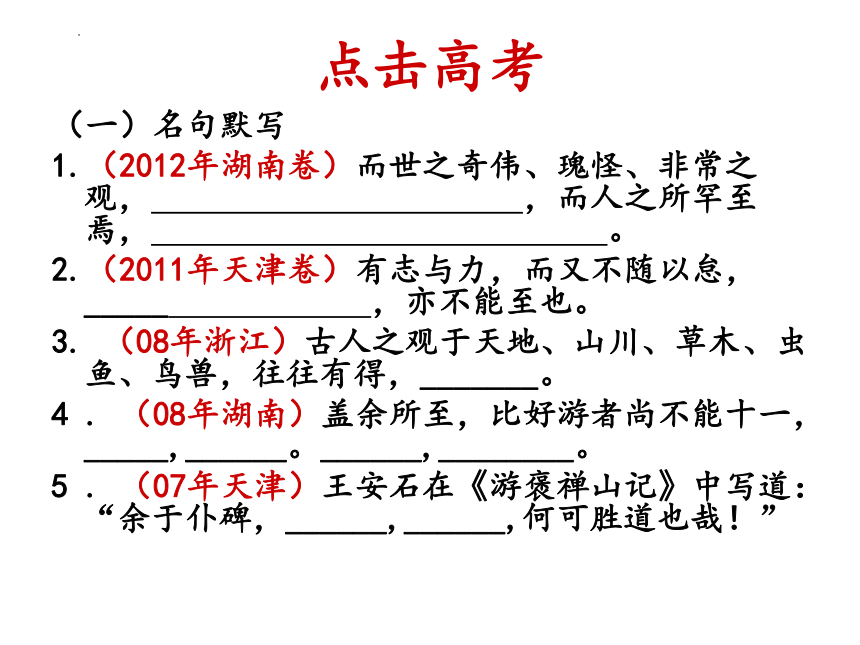

点击高考

(一)名句默写

1.(2012年湖南卷)而世之奇伟、瑰怪、非常之观, ,而人之所罕至焉, 。

2.(2011年天津卷)有志与力,而又不随以怠,_____ ,亦不能至也。

3. (08年浙江)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,_______。

4 . (08年湖南)盖余所至,比好游者尚不能十一,_____,______。______,________。

5 . (07年天津)王安石在《游褒禅山记》中写道:“余于仆碑,______,______,何可胜道也哉!”

(二)文言虚词

1、(08年浙江)既其出,则或咎其欲出者。

2、(08年福建)以其求思之深而无不在也。

3、(08年湖南)有志与力,而又不随以怠。

4、(09年天津)以故其后名之曰“褒禅”。

5、(09年安徽)其孰能讥之乎!

复习要求(文言知识)

1、重读课文,结合注释逐句口译。

2、积累词类活用及古今异义例子。

3、掌握重点实词、虚词的意义和用法。

4、根据句式特点及语境翻译句子。

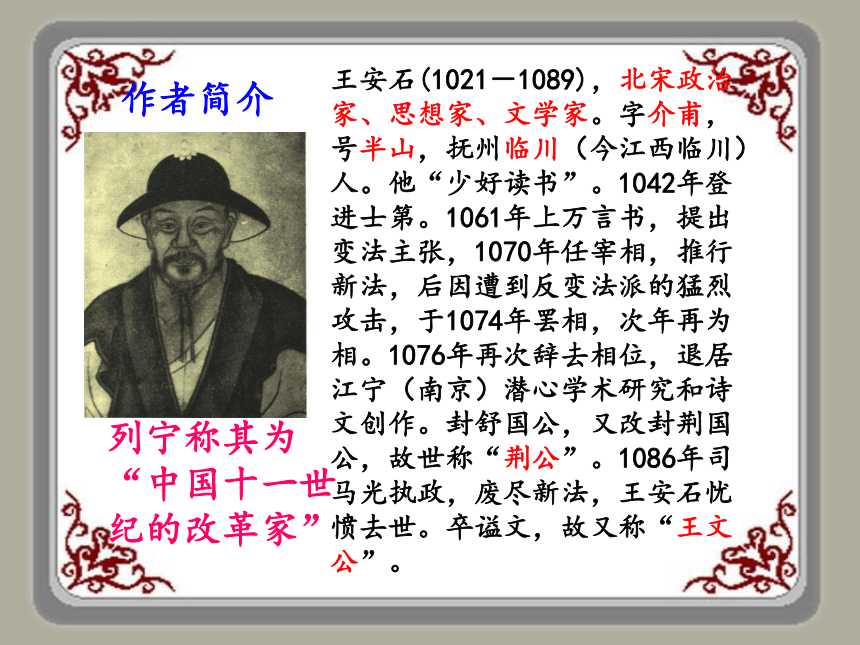

列宁称其为“中国十一世纪的改革家”

作者简介

王安石(1021-1089),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今江西临川)人。他“少好读书”。1042年登进士第。1061年上万言书,提出变法主张,1070年任宰相,推行新法,后因遭到反变法派的猛烈攻击,于1074年罢相,次年再为相。1076年再次辞去相位,退居江宁(南京)潜心学术研究和诗文创作。封舒国公,又改封荆国公,故世称“荆公”。1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。卒谥文,故又称“王文公”。

“唐宋八大家”之一

王安石在文学上也是个革新派。他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”。他的文章结构谨严,说理透辟,笔力雄健,语言洗炼,在唐宋八大家中独树一帜。他的作品今存《临川集》《临川集拾遗》等。

作者简介

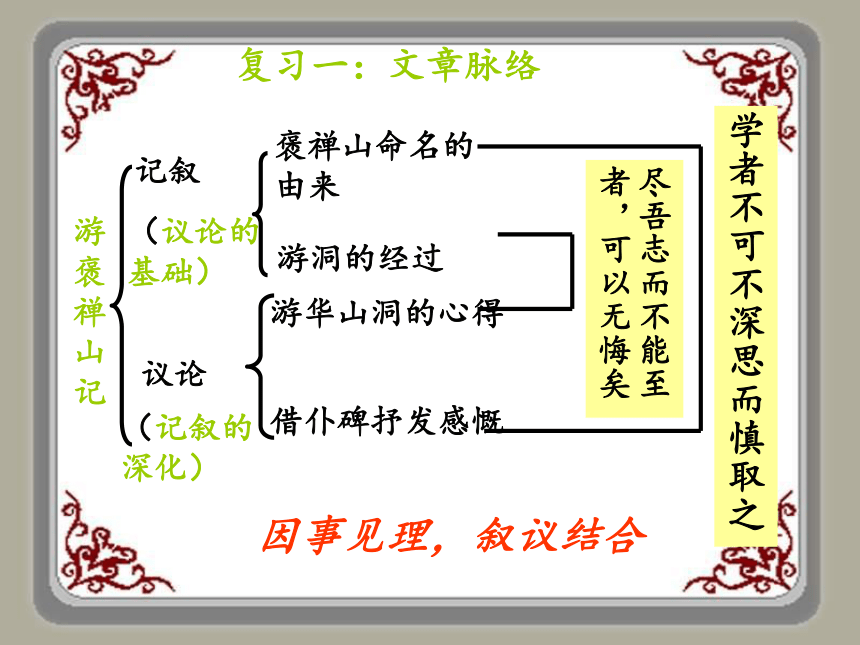

复习一:文章脉络

游褒禅山记

记叙

议论

(议论的基础)

(记叙的深化)

游华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

褒禅山命名的由来

游洞的经过

尽吾志而不能至者,可以无悔矣

学者不可不深思而慎取之

因事见理,叙议结合

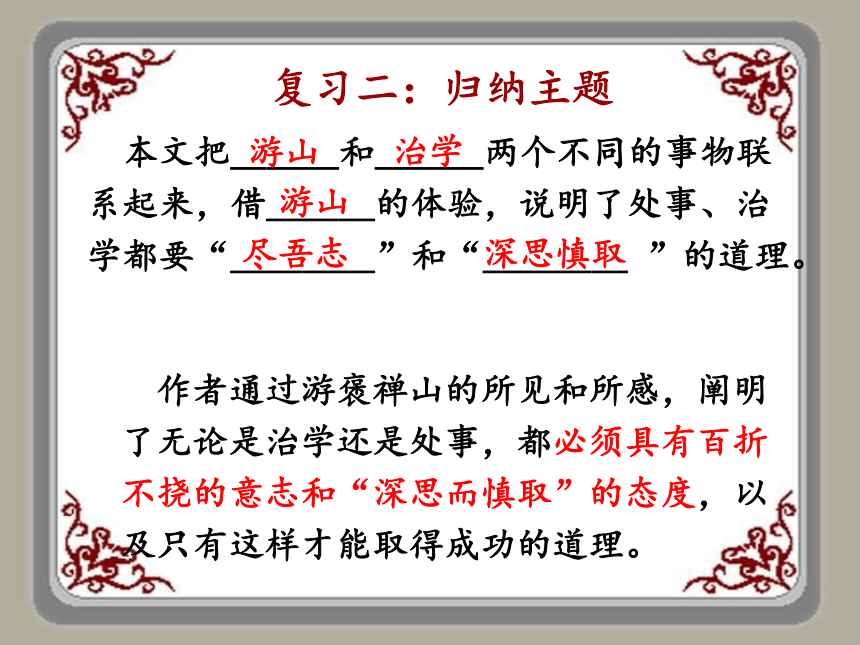

本文把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。

复习二:归纳主题

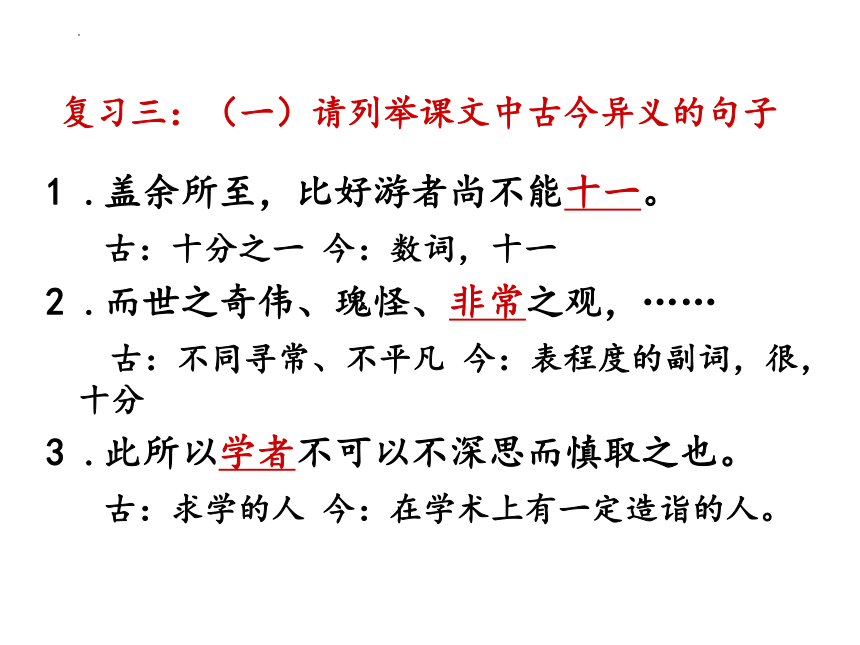

复习三:(一)请列举课文中古今异义的句子

1 .盖余所至,比好游者尚不能十一。

古:十分之一 今:数词,十一

2 .而世之奇伟、瑰怪、非常之观,……

古:不同寻常、不平凡 今:表程度的副词,很,十分

3 .此所以学者不可以不深思而慎取之也。

古:求学的人 今:在学术上有一定造诣的人。

(二)找出下列句中活用的词语并说明其意义和用法。

1 .唐浮图慧褒始舍于其址

2 .以故其后名之曰褒禅

3 .其下平旷,有泉侧出

4 .则其好游者不能穷也

5 .入之愈深,其进愈难,而其见愈奇

6 .盖其又深,则其至又加少矣

[舍,名作动,筑舍定居]

[名,名作动,命名]

[侧,名作状,从旁边]

[穷,形作动,走到尽头]

[进、见,动作名,前进的道路,见到的景象]

[至,动作名,到达的人]

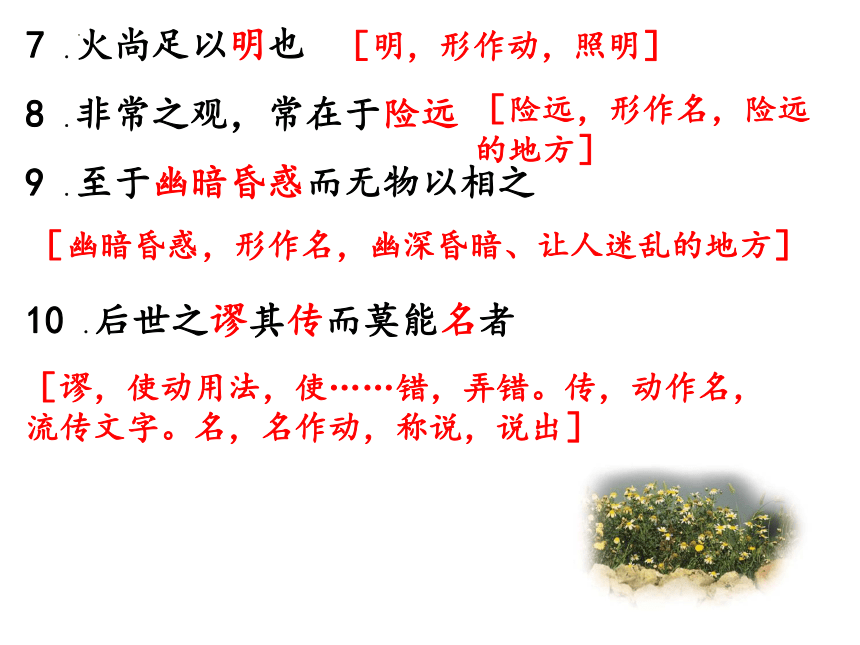

7 .火尚足以明也

8 .非常之观,常在于险远

9 .至于幽暗昏惑而无物以相之

10 .后世之谬其传而莫能名者

[明,形作动,照明]

[险远,形作名,险远 的地方]

[幽暗昏惑,形作名,幽深昏暗、让人迷乱的地方]

[谬,使动用法,使……错,弄错。传,动作名,流传文字。名,名作动,称说,说出]

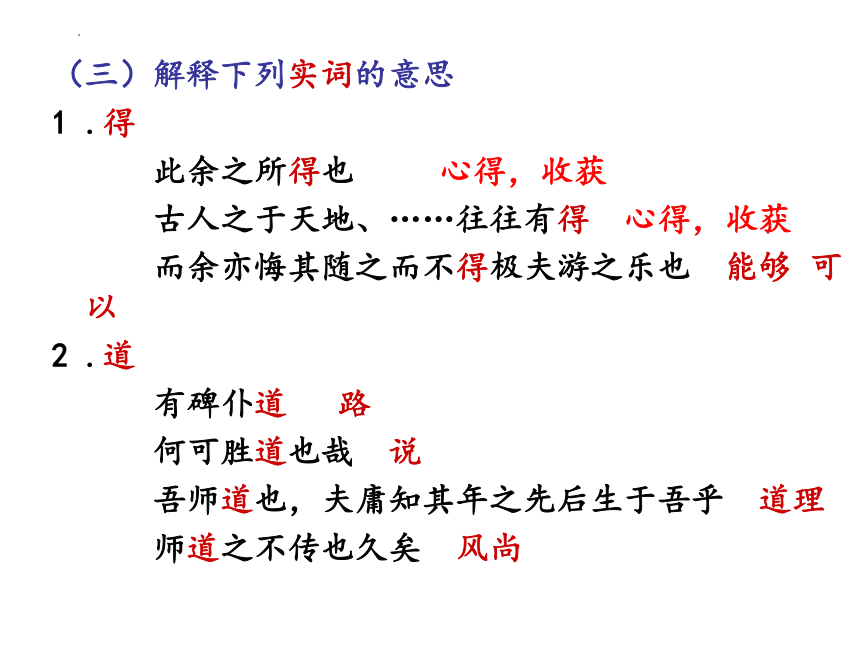

(三)解释下列实词的意思

1 .得

此余之所得也 心得,收获

古人之于天地、……往往有得 心得,收获

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 能够 可以

2 .道

有碑仆道 路

何可胜道也哉 说

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 道理

师道之不传也久矣 风尚

3 .观

古人之观于天地 观察

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 景象

4 .胜

何可胜道也哉 尽

高处不胜寒 承担,承受

古者富贵而名磨灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉 尽

5 .相

至于幽暗昏惑而无物以相之 辅助

伯乐相马 仔细看,审查

儿已薄禄相 相貌

(四)说明句中加色虚词的意义和用法。

1 .以故其后名之褒禅

2 .以其乃华山之阳名之也

3 .盖音谬也

4 .余与四人拥火以入

5 .来而记之者已少

因为,介词

是、为,表判断。

大概,承接上文,表示推测

连词,表修饰

连词,表顺承

6 .于是余有叹焉

7 .古人之观于天地、山川、草木

8.以其求思之深而无不在也

9 .夫夷以近

10 .有志矣,不随以止也

11 .至于幽暗昏惑而无物以相之

语气助词

用在主谓之间,助词

因为,连词

连词,表并列

连词,表顺承

转折连词

1、以故其后名之曰

2、距其院东五里

3、独其为文犹可识

4、问其深,

则其好游者不能穷也

5、盖其又深,

则其至又加少矣

6、以其求思之深而无不在

7、其孰能讥之乎?

其

“ ”字的用法

代词,那,指褒禅埋葬时

代词,那,指慧空禅院

代词,它,指仆碑

代词,它,指洞穴

代词,它,指后洞

代词,他们,指古人

代词,那些,指游客

代词,那些,指好游者

副词,加强反问语气,岂,难道

“其”字意义用法归纳

一、作代词

1、第三人称代词,可代人、代物,用在名词之前,作领属性定语,译为“他(它)的”

例:唐浮图慧褒始舍于其址

2、第三人称代词,一般代人

例:以其求思之深而无不在也

3、活用为第一人称,译为“我、我的”

例:而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

4、指示 代词,译为“那”“那(个、些、里)”

例:则或咎其欲出者

5、指示代词,译为“其中的”

例:其一犬坐于前 《狼》

二、语气词,放在句首或句中

1、表猜测、揣度语气,译为“大概、恐怕”

例:其皆出于此乎? 《师说》

2、表劝勉、期望、命令或加强祈使语气

例:吾其还也 《烛之武退秦师》

3、用于反问句中,加强反问语气

例:其孰能讥之乎?

4、语气助词,无实在意义

例:既其出,则或咎其欲出者

三、连词,表假设,译为“假若、如果”

例:其若是,孰能御之?《孟子》

四、连词,表选择,相当于“是…还是…”

例:其真无马邪?其真不知马邪?

助词

人称代词

其

“ ”字用法归纳

他(们),它(们)(的)

你(们),你(们)的

我(们),自己(的)

指示代词

这(里),那(些)

其中

表选择:是…还是…

表假设:如果,假如

代词

连词

副词

表商量:还是

表反问:难道

表揣测:大概

表祈使:一定

助词,不翻译

指代对象

而

有泉侧出,而记游者甚众

来而记之者已少

有怠而欲出者

以其求思之深而无不在也

而卒葬之

而人之所罕至焉

而世之奇伟瑰怪非常之观

其进愈难,而其见愈奇

尽吾志也,而不能至者

后世之谬其传而莫能名者

有志与力,而又不随以怠

于人为可讥,而在己为有悔

此学者不可不深思而慎取之也

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

表承接,于是,就,因而

表转折,却

表并列,而且,并且

以

以故其后名之曰褒禅

以其乃华山之阳名之也

以其求思之深而无不在也

余于仆碑,又以悲夫古书之不存

由山以上五六里

余与四人拥火以入

有志矣,不随以止也

而又不随以怠

至于幽暗昏惑而无物以相之

险以远,则至者少

夷以近,则游者众

方是时,余之力尚足以入

火尚足以明也,力足以至焉

表原因,因为

通“而”,表承接

通“而”,表并列

用来

之

而卒葬之

来而记之者已少

以其求思之深而无不在也

此予之所得也

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

古人之观于天地山川

而人之所罕至焉

又以悲夫古书之不存

后世之谬其传而莫能名者

代词,它

助词,的

主谓之间,取消句子的独立性

于

始舍于其址

非常之观,常在于险远

于人为可讥

至于幽暗昏惑而无物以相之

古人之观于天地山川

于是予有叹焉

余于仆碑

于其身也,则耻师焉

在

到

对于

焉

夫夷以近,则游者众

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

又以悲夫古书之不存

于是余有叹焉

而人之所罕至焉

然力足以至焉

做兼词,于是,于之

夫

发语词,引起议论

指示代词,这,那

语气词

特殊句式

唐浮屠慧褒始舍于其址

古人之观于天地山川草木鸟兽

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

以其乃华山之阳名之也

今言华如华实之华者,盖音谬也

而记游者甚众,所谓前洞也

此予之所得也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

有碑仆道

状语后置

判断句

省略句

1、此所以学者不可以不深思而慎取之也。

2、问其深,则其好游者不能穷也——谓之后洞.

3、盖其又深,则其至又加少矣。

这就是求学的人不可以不深思慎取的原因啊。

问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)不能走到尽头——(人们)叫它后洞。

(五)语句翻译

大概洞更深,那么那些到达(的人)又更加少了。

文言语句重直译,把握大意斟词义。

人名地名不必译,古义现代词语替。

倒装成分位置移,被动省略译规律。

碰见虚词因句译,领会语气重流利。

感悟与积累

1、成功需要志、力、物。

2、无限风光在险峰。

3、学习要深思、慎取.

感悟与积累

荀况见微知著,博学参省,善假于物,

于锲而不舍中悟志于学之要义;

韩愈传道解惑,无贵无贱,不耻相师,

于曰师曰生中论好学之精神。

苏轼月夜泛舟,畅游赤壁,扣舷而歌,

于清风明月中感宇宙之永恒;

介甫感于仆碑,怠而憾出,始有叹焉,于幽暗昏惑中参尽其志求深思之品质。

王安石三难苏学士

王安石与苏学士(苏轼,字子瞻,别号东坡)均是北宋时期著名的文学家、政治家,对后世的影响较大。就文学成就而言,苏学士要高过王安石,就政治地位而言,王安石又高过了苏学士。他们的政治见解不同,也很难评断,他们两人之间于见识、文学上发生的小故事,在《警世通言》之《王安石三难苏学士》作了很有意思的描绘,读了令人捧腹大笑、发人深省,受益不浅。

王安石作了一首《咏菊》诗,开头两句为:西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。苏学士看了之后,认为王安石胡说八道、江郎才尽,贻笑大方。苏学士凭借自己的人生阅历、见解推断:西风是秋风,而菊花正是开在深秋,敢与秋霜鏖战,最能耐久,即便老来焦干枯烂,并不落瓣,哪有被吹落变成满地金之说?因见王安石诗只写了开头两句,似乎才思枯竭、没有写完,苏学士就提笔接着写道:秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。王安石见了苏轼如此说,并没有辩白,而是将苏轼贬至黄州作官,直至苏轼亲自看到了重九之后,秋风大作,将菊花吹得落满地,枝上全无一朵,方才目瞪口呆,才晓得终究王安石是对的,自己错了。

王安石作了一本书《字说》,一个字解一个意思,如天虫为蚕,四马曰驷。苏学士嘲讽道:照这样说来,鸠字九鸟,鸣鸠在桑,其子七兮,连娘带爷,共是九个。弄得王安石回答不上来,很尴尬,同时苏学士也是对王安石极大地嘲讽,可谓尖酸刻薄,导致王安石恼羞成怒,很讨厌苏学士,贬了他的官。

《游褒禅山记》复习

点击高考

(一)名句默写

1.(2012年湖南卷)而世之奇伟、瑰怪、非常之观, ,而人之所罕至焉, 。

2.(2011年天津卷)有志与力,而又不随以怠,_____ ,亦不能至也。

3. (08年浙江)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,_______。

4 . (08年湖南)盖余所至,比好游者尚不能十一,_____,______。______,________。

5 . (07年天津)王安石在《游褒禅山记》中写道:“余于仆碑,______,______,何可胜道也哉!”

(二)文言虚词

1、(08年浙江)既其出,则或咎其欲出者。

2、(08年福建)以其求思之深而无不在也。

3、(08年湖南)有志与力,而又不随以怠。

4、(09年天津)以故其后名之曰“褒禅”。

5、(09年安徽)其孰能讥之乎!

复习要求(文言知识)

1、重读课文,结合注释逐句口译。

2、积累词类活用及古今异义例子。

3、掌握重点实词、虚词的意义和用法。

4、根据句式特点及语境翻译句子。

列宁称其为“中国十一世纪的改革家”

作者简介

王安石(1021-1089),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(今江西临川)人。他“少好读书”。1042年登进士第。1061年上万言书,提出变法主张,1070年任宰相,推行新法,后因遭到反变法派的猛烈攻击,于1074年罢相,次年再为相。1076年再次辞去相位,退居江宁(南京)潜心学术研究和诗文创作。封舒国公,又改封荆国公,故世称“荆公”。1086年司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。卒谥文,故又称“王文公”。

“唐宋八大家”之一

王安石在文学上也是个革新派。他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章“务为有补于世”。他的文章结构谨严,说理透辟,笔力雄健,语言洗炼,在唐宋八大家中独树一帜。他的作品今存《临川集》《临川集拾遗》等。

作者简介

复习一:文章脉络

游褒禅山记

记叙

议论

(议论的基础)

(记叙的深化)

游华山洞的心得

借仆碑抒发感慨

褒禅山命名的由来

游洞的经过

尽吾志而不能至者,可以无悔矣

学者不可不深思而慎取之

因事见理,叙议结合

本文把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“________ ”的道理。

游山

治学

游山

尽吾志

深思慎取

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。

复习二:归纳主题

复习三:(一)请列举课文中古今异义的句子

1 .盖余所至,比好游者尚不能十一。

古:十分之一 今:数词,十一

2 .而世之奇伟、瑰怪、非常之观,……

古:不同寻常、不平凡 今:表程度的副词,很,十分

3 .此所以学者不可以不深思而慎取之也。

古:求学的人 今:在学术上有一定造诣的人。

(二)找出下列句中活用的词语并说明其意义和用法。

1 .唐浮图慧褒始舍于其址

2 .以故其后名之曰褒禅

3 .其下平旷,有泉侧出

4 .则其好游者不能穷也

5 .入之愈深,其进愈难,而其见愈奇

6 .盖其又深,则其至又加少矣

[舍,名作动,筑舍定居]

[名,名作动,命名]

[侧,名作状,从旁边]

[穷,形作动,走到尽头]

[进、见,动作名,前进的道路,见到的景象]

[至,动作名,到达的人]

7 .火尚足以明也

8 .非常之观,常在于险远

9 .至于幽暗昏惑而无物以相之

10 .后世之谬其传而莫能名者

[明,形作动,照明]

[险远,形作名,险远 的地方]

[幽暗昏惑,形作名,幽深昏暗、让人迷乱的地方]

[谬,使动用法,使……错,弄错。传,动作名,流传文字。名,名作动,称说,说出]

(三)解释下列实词的意思

1 .得

此余之所得也 心得,收获

古人之于天地、……往往有得 心得,收获

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 能够 可以

2 .道

有碑仆道 路

何可胜道也哉 说

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 道理

师道之不传也久矣 风尚

3 .观

古人之观于天地 观察

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 景象

4 .胜

何可胜道也哉 尽

高处不胜寒 承担,承受

古者富贵而名磨灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉 尽

5 .相

至于幽暗昏惑而无物以相之 辅助

伯乐相马 仔细看,审查

儿已薄禄相 相貌

(四)说明句中加色虚词的意义和用法。

1 .以故其后名之褒禅

2 .以其乃华山之阳名之也

3 .盖音谬也

4 .余与四人拥火以入

5 .来而记之者已少

因为,介词

是、为,表判断。

大概,承接上文,表示推测

连词,表修饰

连词,表顺承

6 .于是余有叹焉

7 .古人之观于天地、山川、草木

8.以其求思之深而无不在也

9 .夫夷以近

10 .有志矣,不随以止也

11 .至于幽暗昏惑而无物以相之

语气助词

用在主谓之间,助词

因为,连词

连词,表并列

连词,表顺承

转折连词

1、以故其后名之曰

2、距其院东五里

3、独其为文犹可识

4、问其深,

则其好游者不能穷也

5、盖其又深,

则其至又加少矣

6、以其求思之深而无不在

7、其孰能讥之乎?

其

“ ”字的用法

代词,那,指褒禅埋葬时

代词,那,指慧空禅院

代词,它,指仆碑

代词,它,指洞穴

代词,它,指后洞

代词,他们,指古人

代词,那些,指游客

代词,那些,指好游者

副词,加强反问语气,岂,难道

“其”字意义用法归纳

一、作代词

1、第三人称代词,可代人、代物,用在名词之前,作领属性定语,译为“他(它)的”

例:唐浮图慧褒始舍于其址

2、第三人称代词,一般代人

例:以其求思之深而无不在也

3、活用为第一人称,译为“我、我的”

例:而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

4、指示 代词,译为“那”“那(个、些、里)”

例:则或咎其欲出者

5、指示代词,译为“其中的”

例:其一犬坐于前 《狼》

二、语气词,放在句首或句中

1、表猜测、揣度语气,译为“大概、恐怕”

例:其皆出于此乎? 《师说》

2、表劝勉、期望、命令或加强祈使语气

例:吾其还也 《烛之武退秦师》

3、用于反问句中,加强反问语气

例:其孰能讥之乎?

4、语气助词,无实在意义

例:既其出,则或咎其欲出者

三、连词,表假设,译为“假若、如果”

例:其若是,孰能御之?《孟子》

四、连词,表选择,相当于“是…还是…”

例:其真无马邪?其真不知马邪?

助词

人称代词

其

“ ”字用法归纳

他(们),它(们)(的)

你(们),你(们)的

我(们),自己(的)

指示代词

这(里),那(些)

其中

表选择:是…还是…

表假设:如果,假如

代词

连词

副词

表商量:还是

表反问:难道

表揣测:大概

表祈使:一定

助词,不翻译

指代对象

而

有泉侧出,而记游者甚众

来而记之者已少

有怠而欲出者

以其求思之深而无不在也

而卒葬之

而人之所罕至焉

而世之奇伟瑰怪非常之观

其进愈难,而其见愈奇

尽吾志也,而不能至者

后世之谬其传而莫能名者

有志与力,而又不随以怠

于人为可讥,而在己为有悔

此学者不可不深思而慎取之也

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

表承接,于是,就,因而

表转折,却

表并列,而且,并且

以

以故其后名之曰褒禅

以其乃华山之阳名之也

以其求思之深而无不在也

余于仆碑,又以悲夫古书之不存

由山以上五六里

余与四人拥火以入

有志矣,不随以止也

而又不随以怠

至于幽暗昏惑而无物以相之

险以远,则至者少

夷以近,则游者众

方是时,余之力尚足以入

火尚足以明也,力足以至焉

表原因,因为

通“而”,表承接

通“而”,表并列

用来

之

而卒葬之

来而记之者已少

以其求思之深而无不在也

此予之所得也

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

古人之观于天地山川

而人之所罕至焉

又以悲夫古书之不存

后世之谬其传而莫能名者

代词,它

助词,的

主谓之间,取消句子的独立性

于

始舍于其址

非常之观,常在于险远

于人为可讥

至于幽暗昏惑而无物以相之

古人之观于天地山川

于是予有叹焉

余于仆碑

于其身也,则耻师焉

在

到

对于

焉

夫夷以近,则游者众

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

又以悲夫古书之不存

于是余有叹焉

而人之所罕至焉

然力足以至焉

做兼词,于是,于之

夫

发语词,引起议论

指示代词,这,那

语气词

特殊句式

唐浮屠慧褒始舍于其址

古人之观于天地山川草木鸟兽

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

以其乃华山之阳名之也

今言华如华实之华者,盖音谬也

而记游者甚众,所谓前洞也

此予之所得也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

有碑仆道

状语后置

判断句

省略句

1、此所以学者不可以不深思而慎取之也。

2、问其深,则其好游者不能穷也——谓之后洞.

3、盖其又深,则其至又加少矣。

这就是求学的人不可以不深思慎取的原因啊。

问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)不能走到尽头——(人们)叫它后洞。

(五)语句翻译

大概洞更深,那么那些到达(的人)又更加少了。

文言语句重直译,把握大意斟词义。

人名地名不必译,古义现代词语替。

倒装成分位置移,被动省略译规律。

碰见虚词因句译,领会语气重流利。

感悟与积累

1、成功需要志、力、物。

2、无限风光在险峰。

3、学习要深思、慎取.

感悟与积累

荀况见微知著,博学参省,善假于物,

于锲而不舍中悟志于学之要义;

韩愈传道解惑,无贵无贱,不耻相师,

于曰师曰生中论好学之精神。

苏轼月夜泛舟,畅游赤壁,扣舷而歌,

于清风明月中感宇宙之永恒;

介甫感于仆碑,怠而憾出,始有叹焉,于幽暗昏惑中参尽其志求深思之品质。

王安石三难苏学士

王安石与苏学士(苏轼,字子瞻,别号东坡)均是北宋时期著名的文学家、政治家,对后世的影响较大。就文学成就而言,苏学士要高过王安石,就政治地位而言,王安石又高过了苏学士。他们的政治见解不同,也很难评断,他们两人之间于见识、文学上发生的小故事,在《警世通言》之《王安石三难苏学士》作了很有意思的描绘,读了令人捧腹大笑、发人深省,受益不浅。

王安石作了一首《咏菊》诗,开头两句为:西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。苏学士看了之后,认为王安石胡说八道、江郎才尽,贻笑大方。苏学士凭借自己的人生阅历、见解推断:西风是秋风,而菊花正是开在深秋,敢与秋霜鏖战,最能耐久,即便老来焦干枯烂,并不落瓣,哪有被吹落变成满地金之说?因见王安石诗只写了开头两句,似乎才思枯竭、没有写完,苏学士就提笔接着写道:秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。王安石见了苏轼如此说,并没有辩白,而是将苏轼贬至黄州作官,直至苏轼亲自看到了重九之后,秋风大作,将菊花吹得落满地,枝上全无一朵,方才目瞪口呆,才晓得终究王安石是对的,自己错了。

王安石作了一本书《字说》,一个字解一个意思,如天虫为蚕,四马曰驷。苏学士嘲讽道:照这样说来,鸠字九鸟,鸣鸠在桑,其子七兮,连娘带爷,共是九个。弄得王安石回答不上来,很尴尬,同时苏学士也是对王安石极大地嘲讽,可谓尖酸刻薄,导致王安石恼羞成怒,很讨厌苏学士,贬了他的官。