人教版高中语文-选修-- 中国文化经典研读第二单元《直书》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文-选修-- 中国文化经典研读第二单元《直书》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 21:57:39 | ||

图片预览

文档简介

直书

教学目标:

【知识与技能】

1.梳理《直书》关于治史的内容,了解刘知几独到的史学思想。

2.与《曲笔》片段作比较,了解直书与曲笔并存的原因。

3.尝试用所学知识分析具体历史典籍。

【过程与方法】

讨论法、阅读法

【情感态度与价值观】

了解刘知几独到的史学思想的现实意义。

【教学重点、难点】

了解史家直书和曲笔的不足,合理地看待史籍。

【教具准备】:多媒体课件

【课时安排】:二课时

教学过程:

第二课时

一.导入新课

上节课我们梳理了《直书》的文言知识和段落大意,这节课我们先来欣赏一段视频,了解史官是怎么记事的。

播放历史断代短片。

司马迁撰史必须占有挑选资料,要确凿无误才行,正如视频中说的,错误的历史比空白更可怕。刘知几更是倡导史官都注重直书。今天我们继续学习刘知几的《直书》,梳理治史内容,了解他的史学思想。

梳理内容

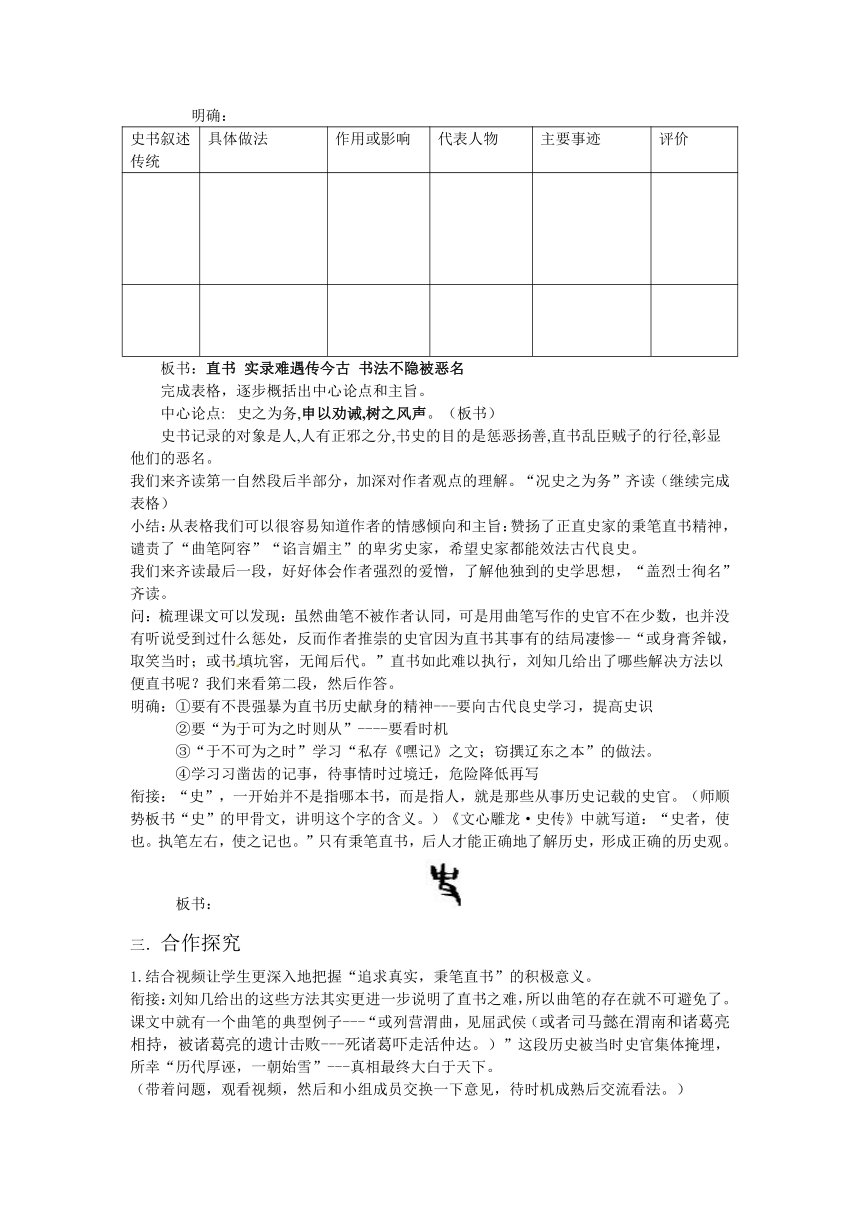

1.文中写了哪几类史书叙述传统?分别写到了哪些人和哪些事呢?作者对他们又是怎么评价的?(为了更直观梳理出观点态度,我们来完成表格。)

明确:

史书叙述传统 具体做法 作用或影响 代表人物 主要事迹 评价

板书:直书 实录难遇传今古 书法不隐被恶名

完成表格,逐步概括出中心论点和主旨。

中心论点: 史之为务,申以劝诫,树之风声。(板书)

史书记录的对象是人,人有正邪之分,书史的目的是惩恶扬善,直书乱臣贼子的行径,彰显他们的恶名。

我们来齐读第一自然段后半部分,加深对作者观点的理解。“况史之为务”齐读(继续完成表格)

小结:从表格我们可以很容易知道作者的情感倾向和主旨:赞扬了正直史家的秉笔直书精神,谴责了“曲笔阿容”“谄言媚主”的卑劣史家,希望史家都能效法古代良史。

我们来齐读最后一段,好好体会作者强烈的爱憎,了解他独到的史学思想,“盖烈士徇名”齐读。

问:梳理课文可以发现:虽然曲笔不被作者认同,可是用曲笔写作的史官不在少数,也并没有听说受到过什么惩处,反而作者推崇的史官因为直书其事有的结局凄惨--“或身膏斧钺,取笑当时;或书填坑窖,无闻后代。”直书如此难以执行,刘知几给出了哪些解决方法以便直书呢?我们来看第二段,然后作答。

明确:①要有不畏强暴为直书历史献身的精神---要向古代良史学习,提高史识

②要“为于可为之时则从”----要看时机

③“于不可为之时”学习“私存《嘿记》之文;窃撰辽东之本”的做法。

④学习习凿齿的记事,待事情时过境迁,危险降低再写

衔接:“史”,一开始并不是指哪本书,而是指人,就是那些从事历史记载的史官。(师顺势板书“史”的甲骨文,讲明这个字的含义。)《文心雕龙·史传》中就写道:“史者,使也。执笔左右,使之记也。”只有秉笔直书,后人才能正确地了解历史,形成正确的历史观。

板书:

合作探究

1.结合视频让学生更深入地把握“追求真实,秉笔直书”的积极意义。

衔接:刘知几给出的这些方法其实更进一步说明了直书之难,所以曲笔的存在就不可避免了。课文中就有一个曲笔的典型例子---“或列营渭曲,见屈武侯(或者司马懿在渭南和诸葛亮相持,被诸葛亮的遗计击败---死诸葛吓走活仲达。)”这段历史被当时史官集体掩埋,所幸“历代厚诬,一朝始雪”---真相最终大白于天下。

(带着问题,观看视频,然后和小组成员交换一下意见,待时机成熟后交流看法。)

我们渴望知道历史的真实情况,然而历史的走势一般是清晰的,史书的细节却往往扑朔迷离。能谈一谈史官“追求真实,秉笔直书”的积极意义吗?

明确:历史是对过去事实的记载,不真实,就失去了生命力。然而,要做到真实,却不是件容易的事。这其中,既有外力的干扰,又有史家自身的局限。

坚持原则的客观,不虚美、不隐恶(不隐晦事实真相)的公正,不媚权贵的独立,不畏强暴的刚直,激浊扬清的宣导。这些精神可以让一个人、一个民族挺直脊梁,固守精神家园。自私自利的人或许可以活的很好,但勇于奉献的人才是一个社会的支柱。(从以上任意一个方面言之成理即可)

2.学生了解曲笔的成因

衔接:既然写史就是要据实书写,要惩恶扬善,为何不能彻底贯彻直书笔法呢 与直书相对就是曲笔,我们来探究一下曲笔这种笔法。

结合《直书》和补充材料《曲笔》,讨论曲笔(板书)还有哪些具体做法,存在的原因又是什么。请同学们先自由朗读然后再分组讨论。

材料一:肇有人伦,是称家国。父父子子,君君臣臣,亲疏既辨,等差有别。盖“子为父隐,直在其中”,《论语》之顺也;略外别内,掩恶扬善,《春秋》之义也。自兹已降,率由旧章。史氏有事涉君亲,必言多隐讳,虽直道不足,而名教存焉。其有舞词弄札,饰非文过,若王隐、虞预毁辱相凌,子野、休文释纷相谢。用舍由乎臆说,威福行乎笔端,斯乃作者之丑行,人伦所同疾也。亦有事每凭虚,词多乌有:或假人之美,藉为私惠;或诬人之恶,持报己仇。若王沈《魏录》述贬甄之诏,陆机《晋史》虚张拒葛之锋,班固受金而始书,陈寿借米而方传。此又记言之奸贼,载笔之凶人,虽肆诸市朝,投畀豺虎可也。

再次展示讨论的问题:引导:既然,错误的历史比空白更可怕,那为什么还会有这么多的史官歪曲历史呢?请学生表达交流。

(板书)维护名教多隐讳 任持私欲由臆说

衔接:刘知几反对的曲笔就是这样把修史视为私器,为迎合权势,谋一己之利,有意回避、歪曲事实。古人说,做史官,在阳世不怕获罪,在阴间不怕鬼怪,若在叙述时有意回避一些事,“其书可烧也”,果真如此,想必能留下来而不被烧的屈指可数。毕竟史官都有自身眼界的局限,也不可能脱离统治者的意志。如果依照刘知几的标准,那等“记言之奸贼,载笔之凶人”该“肆诸市朝,投畀豺虎可也”的想必也是多于牛毛了。

四.拓展延伸

1.阅读下面两则材料判断是属于哪种史书笔法,你怎么看待这种写法?

材料二:

司马光字君实,陕州夏县人也。光生七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大指。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。--元末·阿鲁图《宋史》

材料三:

《项羽之死》项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰“左”。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

师小结:如果刘知几来评价,这两则都不会令他满意吧,因为这都不是他要的那种如实记载历史事实,不把个人好恶融进来的直书。但是也不属于作者笔下的那种曲笔(把修史视为私器,为迎合权势,谋一己之利,有意回避、歪曲事实。)远没有这么严重。司马迁“寓论断于序事之中”的笔法其实是对“春秋笔法”的继承和发展,他的《史记》不愧是“史家之绝唱,无韵之离骚”,让人惊叹---原来历史可以这样读,是他让我们读到了有温度的历史!

2.经过刚才的讨论,请同学们来谈一谈你对直书和曲笔的看法。

师小结:既然曲笔不可为,直书又过于客观,究竟有没有一种更理想的笔法呢?有,司马迁“寓论断于序事之中”的笔法就是极其高超的,读了让人觉得历史也可以如此动人--他善于将宏大的历史事实进行具有自己特色的艺术化、文学化的概述和表达,用自己独特的手笔将其还原,他还目光敏锐眼光犀利,洞察历史。司马迁撰写《史记》,态度严谨认真,实录精神是其最大的特色。汉朝的历史学家班固说,司马迁 "其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录"。也就是说,他的文章公正,史实可靠,不空讲好话,不隐瞒坏事。这便高度评价了司马迁的科学态度和《史记》的记事翔实。

五.总结全文

刘知几就是主张忠诚于史实真相,是什么就写什么的实录精神。他高度褒扬正直的史家绝不隐讳遮掩,直笔治史,乃至不惜用生命来维护真实的风骨。

当然,古代的史官不可能脱离统治者的意志和社会局限,但如果他的人格品质高尚一点的话,其写的东西往往比较接近客观事实,给后人留下一份可以借鉴的历史。

六.布置作业 :

以《我看直与曲》为题,写一篇不少于800字的议论文。

板书设计:

(

曲笔

直书

维护名教多隐晦

任持私欲由臆说

实录难遇传今古

书法不隐被恶名

申以劝诫

不避强御

树之风声

无所阿容

)

教学后记:这篇文言文有一定难度,内容让学生望而生畏;这是选修教材的相关读物,不能像一般阅读鉴赏类的文言文一般教学。只能研究后决定,对照另一篇《曲笔》阅读,插入一些有关的视频资料,调动学生的积极性,然后用刘知几的理论判别学过的历史课文,加强学生的印象。然而文言文毕竟难度颇大,在基础教学方面还要更多的强调。

教学目标:

【知识与技能】

1.梳理《直书》关于治史的内容,了解刘知几独到的史学思想。

2.与《曲笔》片段作比较,了解直书与曲笔并存的原因。

3.尝试用所学知识分析具体历史典籍。

【过程与方法】

讨论法、阅读法

【情感态度与价值观】

了解刘知几独到的史学思想的现实意义。

【教学重点、难点】

了解史家直书和曲笔的不足,合理地看待史籍。

【教具准备】:多媒体课件

【课时安排】:二课时

教学过程:

第二课时

一.导入新课

上节课我们梳理了《直书》的文言知识和段落大意,这节课我们先来欣赏一段视频,了解史官是怎么记事的。

播放历史断代短片。

司马迁撰史必须占有挑选资料,要确凿无误才行,正如视频中说的,错误的历史比空白更可怕。刘知几更是倡导史官都注重直书。今天我们继续学习刘知几的《直书》,梳理治史内容,了解他的史学思想。

梳理内容

1.文中写了哪几类史书叙述传统?分别写到了哪些人和哪些事呢?作者对他们又是怎么评价的?(为了更直观梳理出观点态度,我们来完成表格。)

明确:

史书叙述传统 具体做法 作用或影响 代表人物 主要事迹 评价

板书:直书 实录难遇传今古 书法不隐被恶名

完成表格,逐步概括出中心论点和主旨。

中心论点: 史之为务,申以劝诫,树之风声。(板书)

史书记录的对象是人,人有正邪之分,书史的目的是惩恶扬善,直书乱臣贼子的行径,彰显他们的恶名。

我们来齐读第一自然段后半部分,加深对作者观点的理解。“况史之为务”齐读(继续完成表格)

小结:从表格我们可以很容易知道作者的情感倾向和主旨:赞扬了正直史家的秉笔直书精神,谴责了“曲笔阿容”“谄言媚主”的卑劣史家,希望史家都能效法古代良史。

我们来齐读最后一段,好好体会作者强烈的爱憎,了解他独到的史学思想,“盖烈士徇名”齐读。

问:梳理课文可以发现:虽然曲笔不被作者认同,可是用曲笔写作的史官不在少数,也并没有听说受到过什么惩处,反而作者推崇的史官因为直书其事有的结局凄惨--“或身膏斧钺,取笑当时;或书填坑窖,无闻后代。”直书如此难以执行,刘知几给出了哪些解决方法以便直书呢?我们来看第二段,然后作答。

明确:①要有不畏强暴为直书历史献身的精神---要向古代良史学习,提高史识

②要“为于可为之时则从”----要看时机

③“于不可为之时”学习“私存《嘿记》之文;窃撰辽东之本”的做法。

④学习习凿齿的记事,待事情时过境迁,危险降低再写

衔接:“史”,一开始并不是指哪本书,而是指人,就是那些从事历史记载的史官。(师顺势板书“史”的甲骨文,讲明这个字的含义。)《文心雕龙·史传》中就写道:“史者,使也。执笔左右,使之记也。”只有秉笔直书,后人才能正确地了解历史,形成正确的历史观。

板书:

合作探究

1.结合视频让学生更深入地把握“追求真实,秉笔直书”的积极意义。

衔接:刘知几给出的这些方法其实更进一步说明了直书之难,所以曲笔的存在就不可避免了。课文中就有一个曲笔的典型例子---“或列营渭曲,见屈武侯(或者司马懿在渭南和诸葛亮相持,被诸葛亮的遗计击败---死诸葛吓走活仲达。)”这段历史被当时史官集体掩埋,所幸“历代厚诬,一朝始雪”---真相最终大白于天下。

(带着问题,观看视频,然后和小组成员交换一下意见,待时机成熟后交流看法。)

我们渴望知道历史的真实情况,然而历史的走势一般是清晰的,史书的细节却往往扑朔迷离。能谈一谈史官“追求真实,秉笔直书”的积极意义吗?

明确:历史是对过去事实的记载,不真实,就失去了生命力。然而,要做到真实,却不是件容易的事。这其中,既有外力的干扰,又有史家自身的局限。

坚持原则的客观,不虚美、不隐恶(不隐晦事实真相)的公正,不媚权贵的独立,不畏强暴的刚直,激浊扬清的宣导。这些精神可以让一个人、一个民族挺直脊梁,固守精神家园。自私自利的人或许可以活的很好,但勇于奉献的人才是一个社会的支柱。(从以上任意一个方面言之成理即可)

2.学生了解曲笔的成因

衔接:既然写史就是要据实书写,要惩恶扬善,为何不能彻底贯彻直书笔法呢 与直书相对就是曲笔,我们来探究一下曲笔这种笔法。

结合《直书》和补充材料《曲笔》,讨论曲笔(板书)还有哪些具体做法,存在的原因又是什么。请同学们先自由朗读然后再分组讨论。

材料一:肇有人伦,是称家国。父父子子,君君臣臣,亲疏既辨,等差有别。盖“子为父隐,直在其中”,《论语》之顺也;略外别内,掩恶扬善,《春秋》之义也。自兹已降,率由旧章。史氏有事涉君亲,必言多隐讳,虽直道不足,而名教存焉。其有舞词弄札,饰非文过,若王隐、虞预毁辱相凌,子野、休文释纷相谢。用舍由乎臆说,威福行乎笔端,斯乃作者之丑行,人伦所同疾也。亦有事每凭虚,词多乌有:或假人之美,藉为私惠;或诬人之恶,持报己仇。若王沈《魏录》述贬甄之诏,陆机《晋史》虚张拒葛之锋,班固受金而始书,陈寿借米而方传。此又记言之奸贼,载笔之凶人,虽肆诸市朝,投畀豺虎可也。

再次展示讨论的问题:引导:既然,错误的历史比空白更可怕,那为什么还会有这么多的史官歪曲历史呢?请学生表达交流。

(板书)维护名教多隐讳 任持私欲由臆说

衔接:刘知几反对的曲笔就是这样把修史视为私器,为迎合权势,谋一己之利,有意回避、歪曲事实。古人说,做史官,在阳世不怕获罪,在阴间不怕鬼怪,若在叙述时有意回避一些事,“其书可烧也”,果真如此,想必能留下来而不被烧的屈指可数。毕竟史官都有自身眼界的局限,也不可能脱离统治者的意志。如果依照刘知几的标准,那等“记言之奸贼,载笔之凶人”该“肆诸市朝,投畀豺虎可也”的想必也是多于牛毛了。

四.拓展延伸

1.阅读下面两则材料判断是属于哪种史书笔法,你怎么看待这种写法?

材料二:

司马光字君实,陕州夏县人也。光生七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大指。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。--元末·阿鲁图《宋史》

材料三:

《项羽之死》项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰“左”。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

师小结:如果刘知几来评价,这两则都不会令他满意吧,因为这都不是他要的那种如实记载历史事实,不把个人好恶融进来的直书。但是也不属于作者笔下的那种曲笔(把修史视为私器,为迎合权势,谋一己之利,有意回避、歪曲事实。)远没有这么严重。司马迁“寓论断于序事之中”的笔法其实是对“春秋笔法”的继承和发展,他的《史记》不愧是“史家之绝唱,无韵之离骚”,让人惊叹---原来历史可以这样读,是他让我们读到了有温度的历史!

2.经过刚才的讨论,请同学们来谈一谈你对直书和曲笔的看法。

师小结:既然曲笔不可为,直书又过于客观,究竟有没有一种更理想的笔法呢?有,司马迁“寓论断于序事之中”的笔法就是极其高超的,读了让人觉得历史也可以如此动人--他善于将宏大的历史事实进行具有自己特色的艺术化、文学化的概述和表达,用自己独特的手笔将其还原,他还目光敏锐眼光犀利,洞察历史。司马迁撰写《史记》,态度严谨认真,实录精神是其最大的特色。汉朝的历史学家班固说,司马迁 "其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录"。也就是说,他的文章公正,史实可靠,不空讲好话,不隐瞒坏事。这便高度评价了司马迁的科学态度和《史记》的记事翔实。

五.总结全文

刘知几就是主张忠诚于史实真相,是什么就写什么的实录精神。他高度褒扬正直的史家绝不隐讳遮掩,直笔治史,乃至不惜用生命来维护真实的风骨。

当然,古代的史官不可能脱离统治者的意志和社会局限,但如果他的人格品质高尚一点的话,其写的东西往往比较接近客观事实,给后人留下一份可以借鉴的历史。

六.布置作业 :

以《我看直与曲》为题,写一篇不少于800字的议论文。

板书设计:

(

曲笔

直书

维护名教多隐晦

任持私欲由臆说

实录难遇传今古

书法不隐被恶名

申以劝诫

不避强御

树之风声

无所阿容

)

教学后记:这篇文言文有一定难度,内容让学生望而生畏;这是选修教材的相关读物,不能像一般阅读鉴赏类的文言文一般教学。只能研究后决定,对照另一篇《曲笔》阅读,插入一些有关的视频资料,调动学生的积极性,然后用刘知几的理论判别学过的历史课文,加强学生的印象。然而文言文毕竟难度颇大,在基础教学方面还要更多的强调。

同课章节目录