人教版高中语文-选修-- 中国文化经典研读9《日知录》三则》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文-选修-- 中国文化经典研读9《日知录》三则》课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 958.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 22:49:04 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

中共中央总书记习近平:我认为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的目标一定能实现,到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现,中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。

中美贸易战中,美国商务部的一纸禁令就让中兴通讯公司休克,越发体现了科技和经济实力在国家竞争中的核心作用。

经世致用思想源头——儒家积极入世精神

《论语》:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能转对。虽多,亦奚以为?”

“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文。”

学以致用是最重要的。

伦理道德的实践比知识学习更重要。

经世致用思想发展——宋代实学思想

《二程遗书》:“穷经,将以致用也。”

浙东学派:治经史以致用,反对理学空谈。

永嘉学派、永康学派:抨击义理之学,提倡适用的经世思想。

经世致用思想的形成——明末清初

形成:顾炎武、黄宗羲、王夫之等人有感于明王朝灭亡的历史教训,深切意识到徒讲义理的书生不研究社会现实问题给国家民族造成 的巨大灾难,大力提倡经世致用之学,主张钻研经书要与研究当代社会问题结合起来,在阐释古典经义的同时,升华出自己的社会见解,提出解决社会问题的方案,进而改造社会。

特点:浓厚的忧患意识和救国救民精神

安徽省桐城市第八中学 叶宇晔

2018年5月 24日

《日知录》三则

简介作者 清代学术开山之祖

顾炎武(1613-1682年),江苏昆山人。

初名绛,字忠清,清兵南下,他改名炎武,字宁人。

早年参加复社,清兵南下时,积极参加抗清斗争。有《日知录》,《天下郡国利病书》、《音学五书》等。

顾炎武与王夫之、黄宗羲并称“清初三先生”。

解 题

“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。” ——《论语》

“每天都能懂得以前不懂的知识,每月都能不忘掉已经学会的东西,这就可以说是好学的了。”

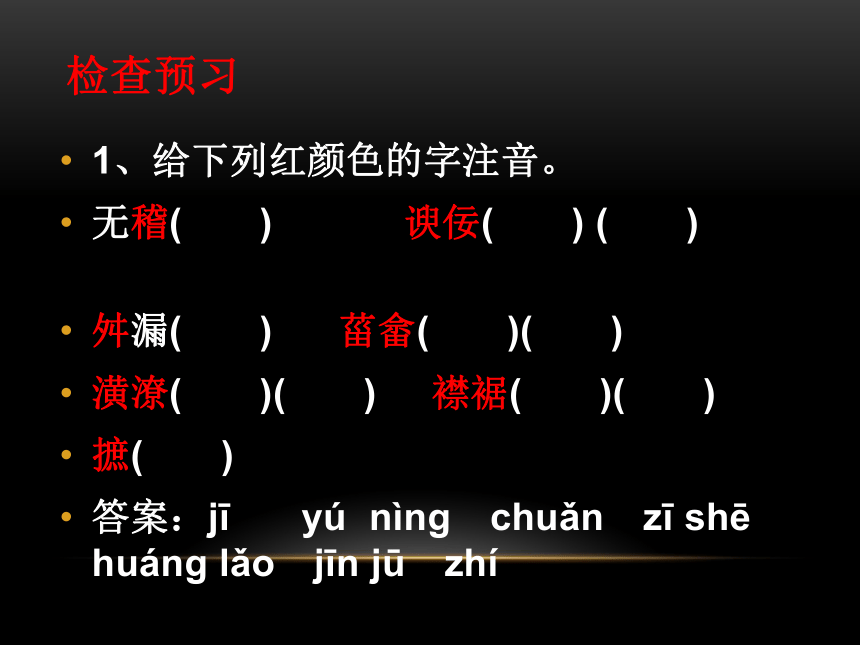

检查预习

1、给下列红颜色的字注音。

无稽( ) 谀佞( ) ( )

舛漏( ) 菑畲( )( )

潢潦( )( ) 襟裾( )( )

摭( )

答案:jī yú nìng chuǎn zī shē huánɡ lǎo jīn jū zhí

检查预习

2.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.而其中小有舛漏 舛:差错

B.多一篇之损矣 损:损失

C.士当以器识为先 器:器量

D.先生君子但用文章提奖后生 奖:奖励

【解析】 B项,损,危害。

3.下列各组句子中,划线的词语与现代汉语意思完全相同的一项是( )

A.欧阳永叔与学者言

B.空同大以为不平矣

C.一号为文人,无足观矣

D.政事可以及物

【解析】 A项,学者:古义,求学的人;今义,指在学术上有一定成就的人。B项,不平:古义,不以为然;今义,不公平或者由不公平的事引起的愤怒和不满。C项,一号:古义,一旦称为;今义,表示次序第一或等级第一位。

4.词类活用——词性变化含义迥

(1)朝满夕已除( )

(2)人不通古今( )

(3)马牛而襟裾( )

(4)摭我华而不实我实( )

(5)谓文章止于润身( )

(6)乐道人之善也( )

走进文本

文须有益于天下

文意概括

《文须有益于天下》:从正面立论,强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行;从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

走进文本

著书之难

子书自《孟》、《荀》之外,如《老》、《庄》、《管》、《商》、《申》、《韩》,皆自成一家言。至《吕氏春秋》、《淮南子》,则不能自成,故取诸子之言,汇而为书。此子书之一变也。今人书集,尽出其手,必不能多,大抵如《吕览》、《淮南》之类耳。其必古人之所未及就、后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?宋人书如司马温公《资治通鉴》、马贵与《文献通考》,皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书;而其中小有舛漏,尚亦不免。若后人之书,愈多而愈舛漏,愈速而愈不传。所以然者,其视成书太易,而急于求名故也。

顾炎武的“著书之难”的含义是什么?你如何看待“著书”这个问题?

_____________________________________

【答案】顾炎武所说的“著书之难”是指“要著作永久流传很困难”不是说“写书很困难”。顾炎武指出要写出传世之作需要两个条件:一是要适应时代要求,言他人所未言,写“后世之所不可无”的有深刻思想的书;二是要求作家用一生精力去写就著作,精益求精,力求避免有“舛漏”,否则“愈速而愈不传”。

当今社会,出书为求成名,急功近利之人不在少数,而此类人不久即湮没无闻。学者文人应该学顾炎武皓首穷经,苦钻博览,方成传世不朽之著作的精神。

文意概括

《著书之难》:析古剖今,提出“必古人之所未及就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。

走进文本

文人之多

唐、宋以下,何文人之多也!固有不识经术,不通古今,而自命为文人者矣。韩文公《符读书城南》诗曰:“文章岂不贵,经训乃菑畲。潢潦无根源,朝满夕已除。人不通古今,马牛而襟裾。行身陷不义,况望多名誉。”而宋刘挚之训子孙,每曰:“士当以器识为先,一号为文人,无足观矣。”然则以文人名于世,焉足重哉!此扬子云所谓“摭我华而不实我实”者也。黄鲁直言:“数十年来,先生君子但用文章提奖后生,故华而不实。”本朝嘉靖以来,本朝嘉靖以来,亦有此风。而陆文裕所记刘文靖告吉士之言,空同大以为不平矣。

《宋史》言:“欧阳永叔与学者言,未尝及文章,惟谈吏事,谓文章止于润身,政事可以及物。”

文章引用韩愈《符读书城南》一诗,有何用意?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 引用韩愈之诗首先有力佐证了作者“士当以器识为先”,要重实轻虚的观点;其次能拓展文章内容,深化作者的表达主旨,增加文章的文采,吸引读者。

文意概括

《文人之多》:主张“识经术”,“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。

总结:

如何理解文中体现的经世致用精神?

思路提示:经世致用,是儒家的学术传统。即提倡研究当前社会政治、经济的实际问题,要求经术研究与社会实践联系起来,并从中提出解决重大问题的方案。

课文节选的三篇札记,均体现了这种思想。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是文人的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。从中我们也能感受到他“一以贯之”的经世致用思想。

探究

明代的刘健说:人学问有三事:第一是寻绎义理,以消融胸次;第二是考求典故,以经纶天下;第三却是文章。好笑后生辈,才得科第,却去学做诗,做诗何用好是李杜?李杜也只是两个醉汉,撇下许多好人不学,却去学醉汉?李白在 《嘲鲁儒》中却说:“鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾。”对此,谈谈你的看法?

提示:从史学上看,古代,精通经术的,归于儒林,擅长文学的,归于文苑。治经者就一定值得赞赏,为文者就一文不值?治经者若死于章句,就脱离实践,诚如顾炎武所倡导的,必须经世致用。文学有自身的审美价值,但也应反映社会现实,不可走极端。

作业

1、完成第80页思考讨论练习。

2、自读《浙东学术》。

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理,记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。

……者……也:判断句。

绝于天地者:状语后置,“于天地者绝”。

民隐:民間不能上达的痛苦。

如果涉及那些怪异、斗恨、悖乱、鬼神之事,写无从考察的话,抄袭别人的观点,作奉承谄媚的文字,像这样,对自己有害,对别人无益,多一篇,就多一篇的损害啊。

怪力乱神之事:怪异逞勇使力、悖乱人伦道德和鬼神之事;

无稽:无可查考;没有根据;

剿袭之说:抄袭别人的观点;

谀佞之文:奉承献媚的文章

至于《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成体系了,所以选取诸子的言论,汇集成书,这是子书的一大变化啊。今人的作品,(观点)一一都出于自己之手,必然不是很多,大抵是像《吕氏春秋》《淮南子》之类(汇编而成)的。

宋朝人的著作如司马光的《资治通鉴》、马端临的《文献通考》,都是用一生精力完成的,才成为后世不可或缺的书。然而这些书中小的差错和遗漏,还是不能避免。像后人的书,越多错漏就越多,(著述)越快就越不能流传。之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求声名的缘故啊。

舛漏:差错和遗漏。

文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”

葘畲:本义是耕耘,比喻事物的根本。

潢潦:地上流淌的雨水。

“读书人应当以器量见识为先,一旦被称为‘文人’,其人就没有可观之处了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖掖后学,所以华而不实。”

摭我华:拾取我的文辞。

实我实:汲取我内在的实质。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能滋润身心,政事可以惠及百姓。

润身:使自身 受益。

及物:恩及万物。

中共中央总书记习近平:我认为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的目标一定能实现,到新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现,中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。

中美贸易战中,美国商务部的一纸禁令就让中兴通讯公司休克,越发体现了科技和经济实力在国家竞争中的核心作用。

经世致用思想源头——儒家积极入世精神

《论语》:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能转对。虽多,亦奚以为?”

“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文。”

学以致用是最重要的。

伦理道德的实践比知识学习更重要。

经世致用思想发展——宋代实学思想

《二程遗书》:“穷经,将以致用也。”

浙东学派:治经史以致用,反对理学空谈。

永嘉学派、永康学派:抨击义理之学,提倡适用的经世思想。

经世致用思想的形成——明末清初

形成:顾炎武、黄宗羲、王夫之等人有感于明王朝灭亡的历史教训,深切意识到徒讲义理的书生不研究社会现实问题给国家民族造成 的巨大灾难,大力提倡经世致用之学,主张钻研经书要与研究当代社会问题结合起来,在阐释古典经义的同时,升华出自己的社会见解,提出解决社会问题的方案,进而改造社会。

特点:浓厚的忧患意识和救国救民精神

安徽省桐城市第八中学 叶宇晔

2018年5月 24日

《日知录》三则

简介作者 清代学术开山之祖

顾炎武(1613-1682年),江苏昆山人。

初名绛,字忠清,清兵南下,他改名炎武,字宁人。

早年参加复社,清兵南下时,积极参加抗清斗争。有《日知录》,《天下郡国利病书》、《音学五书》等。

顾炎武与王夫之、黄宗羲并称“清初三先生”。

解 题

“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。” ——《论语》

“每天都能懂得以前不懂的知识,每月都能不忘掉已经学会的东西,这就可以说是好学的了。”

检查预习

1、给下列红颜色的字注音。

无稽( ) 谀佞( ) ( )

舛漏( ) 菑畲( )( )

潢潦( )( ) 襟裾( )( )

摭( )

答案:jī yú nìng chuǎn zī shē huánɡ lǎo jīn jū zhí

检查预习

2.下列加点词的解释有误的一项是( )

A.而其中小有舛漏 舛:差错

B.多一篇之损矣 损:损失

C.士当以器识为先 器:器量

D.先生君子但用文章提奖后生 奖:奖励

【解析】 B项,损,危害。

3.下列各组句子中,划线的词语与现代汉语意思完全相同的一项是( )

A.欧阳永叔与学者言

B.空同大以为不平矣

C.一号为文人,无足观矣

D.政事可以及物

【解析】 A项,学者:古义,求学的人;今义,指在学术上有一定成就的人。B项,不平:古义,不以为然;今义,不公平或者由不公平的事引起的愤怒和不满。C项,一号:古义,一旦称为;今义,表示次序第一或等级第一位。

4.词类活用——词性变化含义迥

(1)朝满夕已除( )

(2)人不通古今( )

(3)马牛而襟裾( )

(4)摭我华而不实我实( )

(5)谓文章止于润身( )

(6)乐道人之善也( )

走进文本

文须有益于天下

文意概括

《文须有益于天下》:从正面立论,强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行;从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

走进文本

著书之难

子书自《孟》、《荀》之外,如《老》、《庄》、《管》、《商》、《申》、《韩》,皆自成一家言。至《吕氏春秋》、《淮南子》,则不能自成,故取诸子之言,汇而为书。此子书之一变也。今人书集,尽出其手,必不能多,大抵如《吕览》、《淮南》之类耳。其必古人之所未及就、后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?宋人书如司马温公《资治通鉴》、马贵与《文献通考》,皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书;而其中小有舛漏,尚亦不免。若后人之书,愈多而愈舛漏,愈速而愈不传。所以然者,其视成书太易,而急于求名故也。

顾炎武的“著书之难”的含义是什么?你如何看待“著书”这个问题?

_____________________________________

【答案】顾炎武所说的“著书之难”是指“要著作永久流传很困难”不是说“写书很困难”。顾炎武指出要写出传世之作需要两个条件:一是要适应时代要求,言他人所未言,写“后世之所不可无”的有深刻思想的书;二是要求作家用一生精力去写就著作,精益求精,力求避免有“舛漏”,否则“愈速而愈不传”。

当今社会,出书为求成名,急功近利之人不在少数,而此类人不久即湮没无闻。学者文人应该学顾炎武皓首穷经,苦钻博览,方成传世不朽之著作的精神。

文意概括

《著书之难》:析古剖今,提出“必古人之所未及就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。

走进文本

文人之多

唐、宋以下,何文人之多也!固有不识经术,不通古今,而自命为文人者矣。韩文公《符读书城南》诗曰:“文章岂不贵,经训乃菑畲。潢潦无根源,朝满夕已除。人不通古今,马牛而襟裾。行身陷不义,况望多名誉。”而宋刘挚之训子孙,每曰:“士当以器识为先,一号为文人,无足观矣。”然则以文人名于世,焉足重哉!此扬子云所谓“摭我华而不实我实”者也。黄鲁直言:“数十年来,先生君子但用文章提奖后生,故华而不实。”本朝嘉靖以来,本朝嘉靖以来,亦有此风。而陆文裕所记刘文靖告吉士之言,空同大以为不平矣。

《宋史》言:“欧阳永叔与学者言,未尝及文章,惟谈吏事,谓文章止于润身,政事可以及物。”

文章引用韩愈《符读书城南》一诗,有何用意?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 引用韩愈之诗首先有力佐证了作者“士当以器识为先”,要重实轻虚的观点;其次能拓展文章内容,深化作者的表达主旨,增加文章的文采,吸引读者。

文意概括

《文人之多》:主张“识经术”,“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。

总结:

如何理解文中体现的经世致用精神?

思路提示:经世致用,是儒家的学术传统。即提倡研究当前社会政治、经济的实际问题,要求经术研究与社会实践联系起来,并从中提出解决重大问题的方案。

课文节选的三篇札记,均体现了这种思想。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是文人的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。从中我们也能感受到他“一以贯之”的经世致用思想。

探究

明代的刘健说:人学问有三事:第一是寻绎义理,以消融胸次;第二是考求典故,以经纶天下;第三却是文章。好笑后生辈,才得科第,却去学做诗,做诗何用好是李杜?李杜也只是两个醉汉,撇下许多好人不学,却去学醉汉?李白在 《嘲鲁儒》中却说:“鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾。”对此,谈谈你的看法?

提示:从史学上看,古代,精通经术的,归于儒林,擅长文学的,归于文苑。治经者就一定值得赞赏,为文者就一文不值?治经者若死于章句,就脱离实践,诚如顾炎武所倡导的,必须经世致用。文学有自身的审美价值,但也应反映社会现实,不可走极端。

作业

1、完成第80页思考讨论练习。

2、自读《浙东学术》。

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理,记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。

……者……也:判断句。

绝于天地者:状语后置,“于天地者绝”。

民隐:民間不能上达的痛苦。

如果涉及那些怪异、斗恨、悖乱、鬼神之事,写无从考察的话,抄袭别人的观点,作奉承谄媚的文字,像这样,对自己有害,对别人无益,多一篇,就多一篇的损害啊。

怪力乱神之事:怪异逞勇使力、悖乱人伦道德和鬼神之事;

无稽:无可查考;没有根据;

剿袭之说:抄袭别人的观点;

谀佞之文:奉承献媚的文章

至于《吕氏春秋》《淮南子》,则不能自成体系了,所以选取诸子的言论,汇集成书,这是子书的一大变化啊。今人的作品,(观点)一一都出于自己之手,必然不是很多,大抵是像《吕氏春秋》《淮南子》之类(汇编而成)的。

宋朝人的著作如司马光的《资治通鉴》、马端临的《文献通考》,都是用一生精力完成的,才成为后世不可或缺的书。然而这些书中小的差错和遗漏,还是不能避免。像后人的书,越多错漏就越多,(著述)越快就越不能流传。之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求声名的缘故啊。

舛漏:差错和遗漏。

文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”

葘畲:本义是耕耘,比喻事物的根本。

潢潦:地上流淌的雨水。

“读书人应当以器量见识为先,一旦被称为‘文人’,其人就没有可观之处了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖掖后学,所以华而不实。”

摭我华:拾取我的文辞。

实我实:汲取我内在的实质。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能滋润身心,政事可以惠及百姓。

润身:使自身 受益。

及物:恩及万物。

同课章节目录