2023届高考写作指导:论据的使用课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考写作指导:论据的使用课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 249.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-28 06:22:11 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

作 文 专 题

论 据 的 使 用

(1).引述论据时要贴切。

所谓贴切,就是论据和论点相统一。这就要求我们在使用论据时,必须依据论点的需要酌情变通,或“缩简”,或“改造”,其高度必须和论点相一致,否则会造成论据游离,减轻说服力量。

1、浓缩:不可细写,惜墨如金

(2).引用论据要简明概括。

引用论据的目的在于说理,这决定了论据的目的性、简明性、概括性。因此,陈说事实应简括扼要,力避繁冗拖沓,以叙代议。所用事实若为人们所熟知,那只需“一言以蔽之”,使之能证明论点即可;所用事实若不为人所熟知,也同样要力求简要,做到要言不烦。

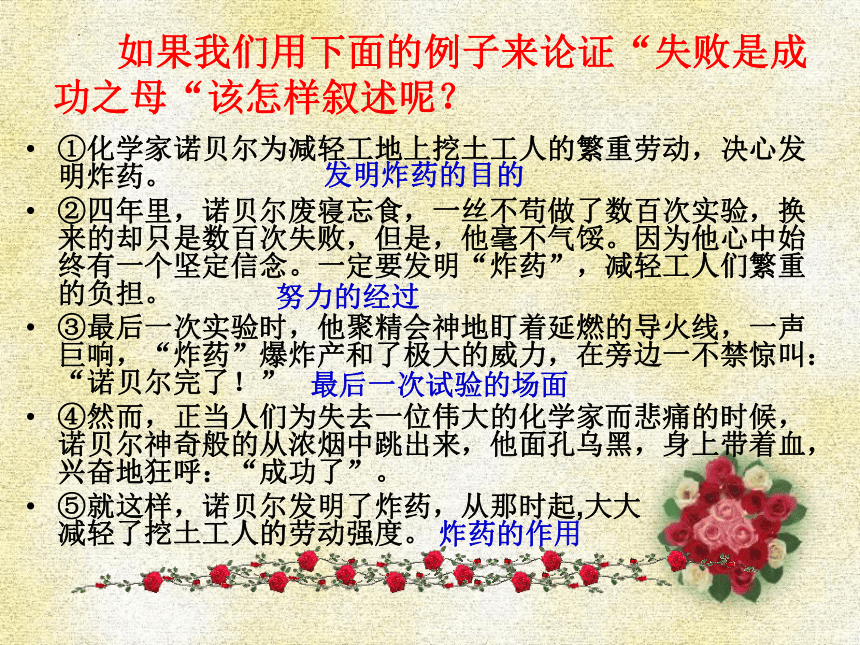

①化学家诺贝尔为减轻工地上挖土工人的繁重劳动,决心发明炸药。

②四年里,诺贝尔废寝忘食,一丝不苟做了数百次实验,换来的却只是数百次失败,但是,他毫不气馁。因为他心中始终有一个坚定信念。一定要发明“炸药”,减轻工人们繁重的负担。

③最后一次实验时,他聚精会神地盯着延燃的导火线,一声巨响,“炸药”爆炸产和了极大的威力,在旁边一不禁惊叫:“诺贝尔完了!”

④然而,正当人们为失去一位伟大的化学家而悲痛的时候,诺贝尔神奇般的从浓烟中跳出来,他面孔乌黑,身上带着血,兴奋地狂呼:“成功了”。

⑤就这样,诺贝尔发明了炸药,从那时起,大大 减轻了挖土工人的劳动强度。

如果我们用下面的例子来论证“失败是成功之母“该怎样叙述呢?

努力的经过

最后一次试验的场面

炸药的作用

发明炸药的目的

论点,具有三个要素:①经历了失败,②经过不懈努力,善于从失败中吸取经验教训,③最终取得了成功。材料与之相关的只有②(经历了数百次失败)和⑤(最终发明了炸药)。那么①③④叙述时就可略去。所以。我们不妨这样叙述:

化学家诺贝尔为了发明炸药,四年里废寝忘食,一丝不苟地做了数百次实验,换来的却只是数百次失败。但他毫不气馁,不断地更换原料,改进方法,在他的不懈努力下终于发明了威力巨大的炸药。

议论文重在议论,事实材料的叙述要简明扼要,有时只要把能证明观点的那个部分、侧面表述出来就行了。叙述只是为议论而服务的,一定要注意高度概括,只要能证明论点就行。

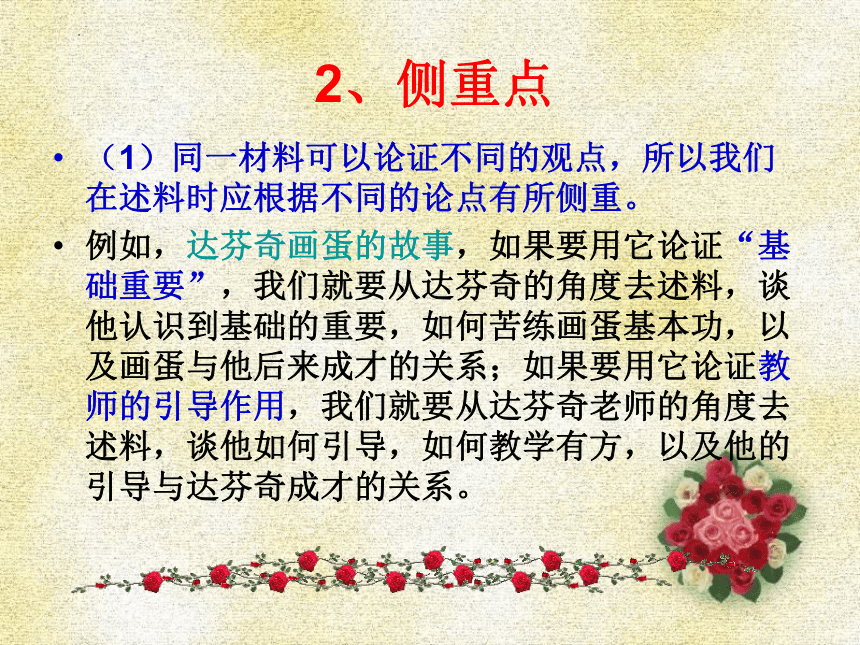

(1)同一材料可以论证不同的观点,所以我们在述料时应根据不同的论点有所侧重。

例如,达芬奇画蛋的故事,如果要用它论证“基础重要”,我们就要从达芬奇的角度去述料,谈他认识到基础的重要,如何苦练画蛋基本功,以及画蛋与他后来成才的关系;如果要用它论证教师的引导作用,我们就要从达芬奇老师的角度去述料,谈他如何引导,如何教学有方,以及他的引导与达芬奇成才的关系。

2、侧重点

材料往往是多义的,用它论证观点时就必须对材料进行分析,从材料中找出切入点,把事例与论点内在的逻辑关系揭示出来,使材料与观点粘在一起,使之高度统一。

从南郭先生的角度分析,可说明不懂装懂、弄虚作假的可耻;也可说他最后逃走,没有继续应占位子,还算有自知之明;

从齐宣王的角度分析,可 “大锅饭”的弊端给滥竽充数者以可乘之机;

从齐湣王的角度分析,可表扬他不墨守先王之法,厉行改革,是无能者无藏身之地;

从其他吹芋者的角度分析,可批评他们充当老好人,任凭南郭先生混迹其中,不予揭露。

《滥竽充数》

练习:将下列材料作为论据,灵活剪裁,论证三个论点

“齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:‘肉食者谋之,又何间焉?’曹刿曰:‘肉食者鄙,未能远谋。’遂入见。”

(齐国的军队攻打鲁国。鲁庄公准备迎战。曹刿为此要去求见鲁庄公。他的一位同乡对他说:“有权位的人会去谋划的,你又何必去参与?”曹刿回答说:“有权住的人很浅陋,不能深谋远虑。”于是,他进见鲁庄公。)

①关心国家大事,要有强烈的参政意识——春秋时代的曹刿是个普通百姓,属于“非肉食者”一类。就是说,无职无权。但他关心国家命运,在齐国军队来进犯自己的国家之际,他不放心光让那些“肉食者谋之”,于是挺身而出,主动要求“入见”鲁庄公,阐述对怎样打仗的看法。

②要积极创设民主参政的环境——曹刿论战是发生在二千多年前的事,那时候,平民百姓要见国君,说句话,参与商量国家大事,似乎还是很容易的。曹刿和他同乡说的话:“肉食者鄙,未能远谋。”是对鲁国统治者的尖刻的批评,但也没有遭到“穿小鞋’’的打击报复。相反,鲁庄公还诚心诚意地请教曹刿,并按曹刿的正确意见发布军令,确实是很有民主气度的。可见,曹刿能积极参政,发表意见,恐怕不仅仅因为他有这方面的才能,还因为当时有一个允许参与的民主环境。如果曹刿贸然找上门去,却被一顿军棍轰出来,也就不会有什么求见论战之事了。

③位卑末敢忘忧国——“国家兴亡,匹夫有责”。人人应该关心国家大事,积极参政议政,发挥主人翁的精神。我们不能像春秋时代那个曹刿的同乡,面临国家遭受侵犯,却说什么“肉食者谋之,有何间焉”的话。如果抱着让少数人去“忧天下”而自己“何必去参与”的思想,来对待当前的改革和开放,那就丢失了自己作为国家主人翁的资格了。

上述三例都用曹刿和他同乡对话的材料作论据,但因立论角度不同,选择论据的角度也有变换,这就是对论据材料的灵活剪裁。

有时候材料过于庞杂,就需要精心剪辑,决定取舍;

有时候材料过于简单、就需要扩充内容,着重在证明论点上加以充实;

有时对论据材料可以完整地抄录引用;

有时不宜全文照抄,可用自己的语言对论据作概括引述;

有时可以分析引用,即把论据材料中的原话穿插在阐述或评析之中。

灵活剪裁的目的,就是为论点选择最恰当的论据。

(2)很多材料,似乎能论证同一观点,实际上它们侧重点并不相同,彼此之间其实有着较大的区别。因此,必须对掌握的材料进行筛选辨析,区别不同材料所蕴含的要旨的细微差异。

例如下面三个材料:

①爱国诗人陆游,生活在宋王朝遭受外族肢解的时代,他渴望祖国统一,直到临终,还念念不忘复兴中原。他在《示儿》诗中云:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”突出地反映了这种爱国思想。

②“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”这是文天祥《过零丁洋》中的名句。文天祥被俘后,已降元军的张弘范,一再逼迫他写信招降抗元将领张世杰,文天祥便毅然写了这首诗作了回答,表现了坚定的民族气节和崇高的精神境界。

③鲁迅先生为了国家的富强、民族的振兴,年轻时东渡日本寻找救国的真理,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”,《自题小像》中的两句诗,表达了誓为中国人民献身的革命精神。

上述三例都引述了人物的诗作,都包含了“爱国”的内容,但是作为论据来说,这三个材料蕴含的主旨是有着细微差别的:

例①表明的是渴望光复失地的爱国思想;

例②反映的是为民族利益不惜牺牲生命的崇高的民族气节;

例③揭示的是立志为国出力、报效祖国的革命献身精神。这种差别从所引的诗句和材料的语言表述中可辨析出来。

因此,同样论述爱国的文章,如果提出的论点侧重于渴望收复被侵略者掠夺的国土,应用例①;如果侧重于不怕牺牲、誓死捍卫祖国,应用例②;如果侧重于拯救多难的祖国,将个人的前途同祖国的命运紧紧连在一起,则应用例③。

经过筛选辨析,使之最切合论点的需要,才称得上是最恰当的论据。马马虎虎地选来敷衍充数,似乎也在论证“爱国”的论点,实际上论据和论点之间的关系是不贴切、不严密的。

摆观点——析观点——引事实

摆事实——析事实(事实与论点间的内在联系)

3、要处理好论点和论据之间的关系

分析是联系论点和论据的桥梁,是丰富文章内容的关键。

用事例论证不是做数学的证明题,不能摆个事例就了事。围绕论点摆出论据后之后,一定要围绕论点对论据从理论上加以分析,分析一下它与论点之间有什么关系,讲清它们为什么能证明论点,千万不能摆事实而不讲道理,只是单纯地罗列事例。

分析是联系论点和论据的桥梁,是丰富文章内容、开掘议论文深度的关键。有了分析,就能使事例和论点成为有机的统一体;只有通过理性的分析,揭示出事例与论点之间的关系,才能使文章产生令人信服的逻辑力量。

学会分析论据

论据的使用要注意的四个问题:

1、论据的叙述要准确

2、论据的叙述要扣住中心

3、论据叙述的语言要简洁。

4、叙述论据之后要有分析说理的文字

【总结】

两次获得诺贝尔奖的著名科学家居里夫人,他的丈夫居里先生因为车祸不幸去世,这给居里夫人带来了家庭和事业上的双重打击。在居里先生不幸因车祸而去世后,居里夫人虽然内心万分悲痛,但她以坚强的意志力承受着巨大的痛苦。她决心化悲痛为力量,加倍努力,完成两个人共同的科学志愿。于是她更加起早贪黑,勤奋工作,经过数千次实验,她终于成功地制取了金属镭。并且,她放弃了对镭的专利权的申请,将镭的提炼方法无偿公布于世,更显示出了她高尚的品德。在1911年,居里夫人又获得诺贝尔化学奖,成为世界上唯一两次获诺贝尔奖的女科学家。

【练习】

1、围绕“挫折磨砺人生”这个中心,用简洁的文字,把以下材料作为论据叙述出来。

明确:居里在与居里夫人一起证明了镭的存在之后不久,便不幸因车祸去世。这给居里夫人带来了家庭和事业的双重打击。但她忍住巨大的悲痛,毅然挑起了两个人的担子。她一边接任丈夫的教授职务,一边继续独自从事放射性元素的研究,并于1911年再度获得了诺贝尔奖。

给以上材料的叙述文字后补上一段说理的文字

明确:失去伴侣和助手的巨大挫折,并没有使居里夫人一蹶不振,反而使她更加顽强地工作研究,从而取得了卓著的成就。陈毅诗中说:“大雪压青松,青松挺且直。” 正是挫折磨砺 了居里夫人的人生。

2、其实,我们手头便有许多好的材料可以做论据,记得我们学过的课文《邹忌讽齐王纳谏》吗?这篇课文便有许多值得我们思考的地方。我们可以得出什么中心呢?

学生讨论:

如果我们用这同一则材料,来证明两个不同的论点,叙述和分析的侧重点是不可能一样的,那么,就以它作为素材证明这两个中心,练习一下。

练习:①中心:人贵有自知之明。

②中心:良药未必苦口。

例文:

人贵有自知之明

邹忌的妻、妾和客出于私心,异口同声的肯定邹忌比美丽的城北徐公更美,但邹忌没有被假象迷惑。为什么邹忌能透过妻、妾和客的交口称赞的表象发现问题的本质呢?因为他时刻保持着清醒的头脑,有自知之明。

例文

良药未必苦口

齐国贤臣邹忌,用自己与徐公比美这件饶有生活情趣的小事做比喻,劝说齐威王要广泛听取人民意见,使得齐威王十分愉快地接受了他的意见。邹忌开给齐王的这付药实在并不“苦口”,但不是同样起到了良好的治疗效果吗?

3、阅读下列材料,自选角度,拟定一个立意,并选择两个论据论证之,每个论据字数须在两百字以内:

父子四人在残冬上山打猎,忽遭暴风雪。 于是急忙往山下走。四人衣着较为单薄, 不堪严寒。不久,父亲支撑不住了。他将棉袄披在大儿子身上,嘱咐他带两个弟弟下山,好好照顾母亲。然而大儿不肯走,甚至将自己的衣物裹在父亲身上,以图救醒父亲。天气愈加恶劣,最终,儿子们发现父亲已没有气息,才肯哭泣着穿上衣服继续走,不久大儿也没有力气,恶剧又一次重演,直至最后,一家的四个男丁没有一个走出大山。留下了孤苦无依的母亲。还有村民的感叹:他们本可以有人能活下来的啊!

枭遇到鸠,鸠曰:“子将安之?”枭曰:“我将东徙。”鸠曰:“何故?”枭曰:“乡人皆恶我鸣,以故东徙。”鸠曰:“子能更鸣,可矣;不能更鸣,东徙犹恶子之声。”

译文:枭遇到鸠,鸠说:“你要去哪里?”枭说:“家乡的人都讨厌我的鸣叫声,所以我要向东迁徙。”鸠说:“你(若是)能够改变自己的鸣叫声,还可以;如果不能改变鸣叫声,向东迁徙,(那里的人)仍然会讨厌你的鸣叫声。”

阅读下面这则寓言故事,联系实际,自拟文题,写一篇800字左右的议论文。

作 文 专 题

论 据 的 使 用

(1).引述论据时要贴切。

所谓贴切,就是论据和论点相统一。这就要求我们在使用论据时,必须依据论点的需要酌情变通,或“缩简”,或“改造”,其高度必须和论点相一致,否则会造成论据游离,减轻说服力量。

1、浓缩:不可细写,惜墨如金

(2).引用论据要简明概括。

引用论据的目的在于说理,这决定了论据的目的性、简明性、概括性。因此,陈说事实应简括扼要,力避繁冗拖沓,以叙代议。所用事实若为人们所熟知,那只需“一言以蔽之”,使之能证明论点即可;所用事实若不为人所熟知,也同样要力求简要,做到要言不烦。

①化学家诺贝尔为减轻工地上挖土工人的繁重劳动,决心发明炸药。

②四年里,诺贝尔废寝忘食,一丝不苟做了数百次实验,换来的却只是数百次失败,但是,他毫不气馁。因为他心中始终有一个坚定信念。一定要发明“炸药”,减轻工人们繁重的负担。

③最后一次实验时,他聚精会神地盯着延燃的导火线,一声巨响,“炸药”爆炸产和了极大的威力,在旁边一不禁惊叫:“诺贝尔完了!”

④然而,正当人们为失去一位伟大的化学家而悲痛的时候,诺贝尔神奇般的从浓烟中跳出来,他面孔乌黑,身上带着血,兴奋地狂呼:“成功了”。

⑤就这样,诺贝尔发明了炸药,从那时起,大大 减轻了挖土工人的劳动强度。

如果我们用下面的例子来论证“失败是成功之母“该怎样叙述呢?

努力的经过

最后一次试验的场面

炸药的作用

发明炸药的目的

论点,具有三个要素:①经历了失败,②经过不懈努力,善于从失败中吸取经验教训,③最终取得了成功。材料与之相关的只有②(经历了数百次失败)和⑤(最终发明了炸药)。那么①③④叙述时就可略去。所以。我们不妨这样叙述:

化学家诺贝尔为了发明炸药,四年里废寝忘食,一丝不苟地做了数百次实验,换来的却只是数百次失败。但他毫不气馁,不断地更换原料,改进方法,在他的不懈努力下终于发明了威力巨大的炸药。

议论文重在议论,事实材料的叙述要简明扼要,有时只要把能证明观点的那个部分、侧面表述出来就行了。叙述只是为议论而服务的,一定要注意高度概括,只要能证明论点就行。

(1)同一材料可以论证不同的观点,所以我们在述料时应根据不同的论点有所侧重。

例如,达芬奇画蛋的故事,如果要用它论证“基础重要”,我们就要从达芬奇的角度去述料,谈他认识到基础的重要,如何苦练画蛋基本功,以及画蛋与他后来成才的关系;如果要用它论证教师的引导作用,我们就要从达芬奇老师的角度去述料,谈他如何引导,如何教学有方,以及他的引导与达芬奇成才的关系。

2、侧重点

材料往往是多义的,用它论证观点时就必须对材料进行分析,从材料中找出切入点,把事例与论点内在的逻辑关系揭示出来,使材料与观点粘在一起,使之高度统一。

从南郭先生的角度分析,可说明不懂装懂、弄虚作假的可耻;也可说他最后逃走,没有继续应占位子,还算有自知之明;

从齐宣王的角度分析,可 “大锅饭”的弊端给滥竽充数者以可乘之机;

从齐湣王的角度分析,可表扬他不墨守先王之法,厉行改革,是无能者无藏身之地;

从其他吹芋者的角度分析,可批评他们充当老好人,任凭南郭先生混迹其中,不予揭露。

《滥竽充数》

练习:将下列材料作为论据,灵活剪裁,论证三个论点

“齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:‘肉食者谋之,又何间焉?’曹刿曰:‘肉食者鄙,未能远谋。’遂入见。”

(齐国的军队攻打鲁国。鲁庄公准备迎战。曹刿为此要去求见鲁庄公。他的一位同乡对他说:“有权位的人会去谋划的,你又何必去参与?”曹刿回答说:“有权住的人很浅陋,不能深谋远虑。”于是,他进见鲁庄公。)

①关心国家大事,要有强烈的参政意识——春秋时代的曹刿是个普通百姓,属于“非肉食者”一类。就是说,无职无权。但他关心国家命运,在齐国军队来进犯自己的国家之际,他不放心光让那些“肉食者谋之”,于是挺身而出,主动要求“入见”鲁庄公,阐述对怎样打仗的看法。

②要积极创设民主参政的环境——曹刿论战是发生在二千多年前的事,那时候,平民百姓要见国君,说句话,参与商量国家大事,似乎还是很容易的。曹刿和他同乡说的话:“肉食者鄙,未能远谋。”是对鲁国统治者的尖刻的批评,但也没有遭到“穿小鞋’’的打击报复。相反,鲁庄公还诚心诚意地请教曹刿,并按曹刿的正确意见发布军令,确实是很有民主气度的。可见,曹刿能积极参政,发表意见,恐怕不仅仅因为他有这方面的才能,还因为当时有一个允许参与的民主环境。如果曹刿贸然找上门去,却被一顿军棍轰出来,也就不会有什么求见论战之事了。

③位卑末敢忘忧国——“国家兴亡,匹夫有责”。人人应该关心国家大事,积极参政议政,发挥主人翁的精神。我们不能像春秋时代那个曹刿的同乡,面临国家遭受侵犯,却说什么“肉食者谋之,有何间焉”的话。如果抱着让少数人去“忧天下”而自己“何必去参与”的思想,来对待当前的改革和开放,那就丢失了自己作为国家主人翁的资格了。

上述三例都用曹刿和他同乡对话的材料作论据,但因立论角度不同,选择论据的角度也有变换,这就是对论据材料的灵活剪裁。

有时候材料过于庞杂,就需要精心剪辑,决定取舍;

有时候材料过于简单、就需要扩充内容,着重在证明论点上加以充实;

有时对论据材料可以完整地抄录引用;

有时不宜全文照抄,可用自己的语言对论据作概括引述;

有时可以分析引用,即把论据材料中的原话穿插在阐述或评析之中。

灵活剪裁的目的,就是为论点选择最恰当的论据。

(2)很多材料,似乎能论证同一观点,实际上它们侧重点并不相同,彼此之间其实有着较大的区别。因此,必须对掌握的材料进行筛选辨析,区别不同材料所蕴含的要旨的细微差异。

例如下面三个材料:

①爱国诗人陆游,生活在宋王朝遭受外族肢解的时代,他渴望祖国统一,直到临终,还念念不忘复兴中原。他在《示儿》诗中云:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”突出地反映了这种爱国思想。

②“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”这是文天祥《过零丁洋》中的名句。文天祥被俘后,已降元军的张弘范,一再逼迫他写信招降抗元将领张世杰,文天祥便毅然写了这首诗作了回答,表现了坚定的民族气节和崇高的精神境界。

③鲁迅先生为了国家的富强、民族的振兴,年轻时东渡日本寻找救国的真理,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”,《自题小像》中的两句诗,表达了誓为中国人民献身的革命精神。

上述三例都引述了人物的诗作,都包含了“爱国”的内容,但是作为论据来说,这三个材料蕴含的主旨是有着细微差别的:

例①表明的是渴望光复失地的爱国思想;

例②反映的是为民族利益不惜牺牲生命的崇高的民族气节;

例③揭示的是立志为国出力、报效祖国的革命献身精神。这种差别从所引的诗句和材料的语言表述中可辨析出来。

因此,同样论述爱国的文章,如果提出的论点侧重于渴望收复被侵略者掠夺的国土,应用例①;如果侧重于不怕牺牲、誓死捍卫祖国,应用例②;如果侧重于拯救多难的祖国,将个人的前途同祖国的命运紧紧连在一起,则应用例③。

经过筛选辨析,使之最切合论点的需要,才称得上是最恰当的论据。马马虎虎地选来敷衍充数,似乎也在论证“爱国”的论点,实际上论据和论点之间的关系是不贴切、不严密的。

摆观点——析观点——引事实

摆事实——析事实(事实与论点间的内在联系)

3、要处理好论点和论据之间的关系

分析是联系论点和论据的桥梁,是丰富文章内容的关键。

用事例论证不是做数学的证明题,不能摆个事例就了事。围绕论点摆出论据后之后,一定要围绕论点对论据从理论上加以分析,分析一下它与论点之间有什么关系,讲清它们为什么能证明论点,千万不能摆事实而不讲道理,只是单纯地罗列事例。

分析是联系论点和论据的桥梁,是丰富文章内容、开掘议论文深度的关键。有了分析,就能使事例和论点成为有机的统一体;只有通过理性的分析,揭示出事例与论点之间的关系,才能使文章产生令人信服的逻辑力量。

学会分析论据

论据的使用要注意的四个问题:

1、论据的叙述要准确

2、论据的叙述要扣住中心

3、论据叙述的语言要简洁。

4、叙述论据之后要有分析说理的文字

【总结】

两次获得诺贝尔奖的著名科学家居里夫人,他的丈夫居里先生因为车祸不幸去世,这给居里夫人带来了家庭和事业上的双重打击。在居里先生不幸因车祸而去世后,居里夫人虽然内心万分悲痛,但她以坚强的意志力承受着巨大的痛苦。她决心化悲痛为力量,加倍努力,完成两个人共同的科学志愿。于是她更加起早贪黑,勤奋工作,经过数千次实验,她终于成功地制取了金属镭。并且,她放弃了对镭的专利权的申请,将镭的提炼方法无偿公布于世,更显示出了她高尚的品德。在1911年,居里夫人又获得诺贝尔化学奖,成为世界上唯一两次获诺贝尔奖的女科学家。

【练习】

1、围绕“挫折磨砺人生”这个中心,用简洁的文字,把以下材料作为论据叙述出来。

明确:居里在与居里夫人一起证明了镭的存在之后不久,便不幸因车祸去世。这给居里夫人带来了家庭和事业的双重打击。但她忍住巨大的悲痛,毅然挑起了两个人的担子。她一边接任丈夫的教授职务,一边继续独自从事放射性元素的研究,并于1911年再度获得了诺贝尔奖。

给以上材料的叙述文字后补上一段说理的文字

明确:失去伴侣和助手的巨大挫折,并没有使居里夫人一蹶不振,反而使她更加顽强地工作研究,从而取得了卓著的成就。陈毅诗中说:“大雪压青松,青松挺且直。” 正是挫折磨砺 了居里夫人的人生。

2、其实,我们手头便有许多好的材料可以做论据,记得我们学过的课文《邹忌讽齐王纳谏》吗?这篇课文便有许多值得我们思考的地方。我们可以得出什么中心呢?

学生讨论:

如果我们用这同一则材料,来证明两个不同的论点,叙述和分析的侧重点是不可能一样的,那么,就以它作为素材证明这两个中心,练习一下。

练习:①中心:人贵有自知之明。

②中心:良药未必苦口。

例文:

人贵有自知之明

邹忌的妻、妾和客出于私心,异口同声的肯定邹忌比美丽的城北徐公更美,但邹忌没有被假象迷惑。为什么邹忌能透过妻、妾和客的交口称赞的表象发现问题的本质呢?因为他时刻保持着清醒的头脑,有自知之明。

例文

良药未必苦口

齐国贤臣邹忌,用自己与徐公比美这件饶有生活情趣的小事做比喻,劝说齐威王要广泛听取人民意见,使得齐威王十分愉快地接受了他的意见。邹忌开给齐王的这付药实在并不“苦口”,但不是同样起到了良好的治疗效果吗?

3、阅读下列材料,自选角度,拟定一个立意,并选择两个论据论证之,每个论据字数须在两百字以内:

父子四人在残冬上山打猎,忽遭暴风雪。 于是急忙往山下走。四人衣着较为单薄, 不堪严寒。不久,父亲支撑不住了。他将棉袄披在大儿子身上,嘱咐他带两个弟弟下山,好好照顾母亲。然而大儿不肯走,甚至将自己的衣物裹在父亲身上,以图救醒父亲。天气愈加恶劣,最终,儿子们发现父亲已没有气息,才肯哭泣着穿上衣服继续走,不久大儿也没有力气,恶剧又一次重演,直至最后,一家的四个男丁没有一个走出大山。留下了孤苦无依的母亲。还有村民的感叹:他们本可以有人能活下来的啊!

枭遇到鸠,鸠曰:“子将安之?”枭曰:“我将东徙。”鸠曰:“何故?”枭曰:“乡人皆恶我鸣,以故东徙。”鸠曰:“子能更鸣,可矣;不能更鸣,东徙犹恶子之声。”

译文:枭遇到鸠,鸠说:“你要去哪里?”枭说:“家乡的人都讨厌我的鸣叫声,所以我要向东迁徙。”鸠说:“你(若是)能够改变自己的鸣叫声,还可以;如果不能改变鸣叫声,向东迁徙,(那里的人)仍然会讨厌你的鸣叫声。”

阅读下面这则寓言故事,联系实际,自拟文题,写一篇800字左右的议论文。

同课章节目录