初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.史前文明 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.史前文明 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-29 10:47:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.史前文明 试卷

一、单选题(共10题;共20分)

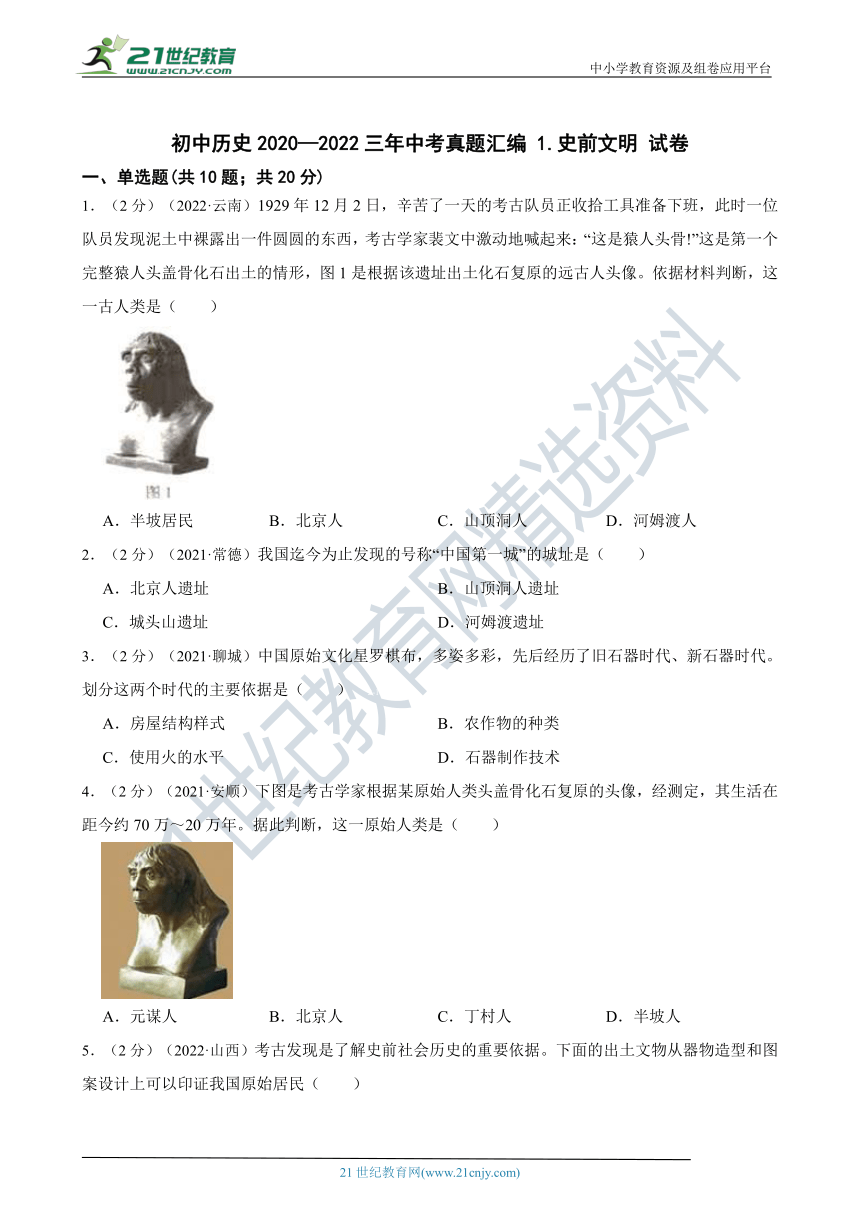

1.(2分)(2022·云南)1929年12月2日,辛苦了一天的考古队员正收拾工具准备下班,此时一位队员发现泥土中裸露出一件圆圆的东西,考古学家裴文中激动地喊起来:“这是猿人头骨!”这是第一个完整猿人头盖骨化石出土的情形,图1是根据该遗址出土化石复原的远古人头像。依据材料判断,这一古人类是( )

【来源:21·世纪·教育·网】

A.半坡居民 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.(2分)(2021·常德)我国迄今为止发现的号称“中国第一城”的城址是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址

C.城头山遗址 D.河姆渡遗址

3.(2分)(2021·聊城)中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代、新石器时代。划分这两个时代的主要依据是( ) 2-1-c-n-j-y

A.房屋结构样式 B.农作物的种类

C.使用火的水平 D.石器制作技术

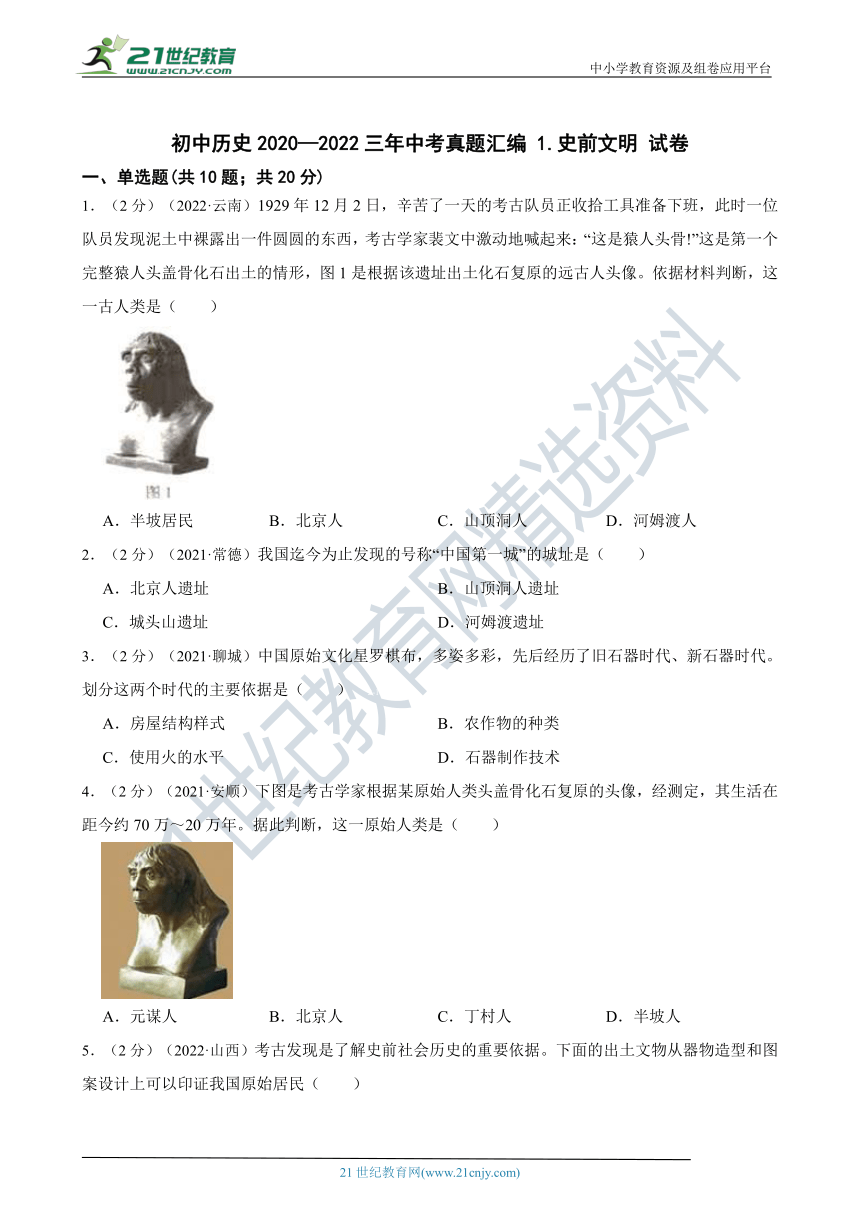

4.(2分)(2021·安顺)下图是考古学家根据某原始人类头盖骨化石复原的头像,经测定,其生活在距今约70万~20万年。据此判断,这一原始人类是( ) 【来源:21cnj*y.co*m】

A.元谋人 B.北京人 C.丁村人 D.半坡人

5.(2分)(2022·山西)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以印证我国原始居民( ) 【版权所有:21教育】

A.会农业种植 B.具有朴素审美观念

C.会制作陶器 D.开始饲养家禽家畜

6.(2分)(2022·苏州)苏州唯亭草鞋山遗址马家浜文化层有距今约七千年的水稻田灌溉体系遗迹,考古学家还在该遗址中发现了我国日前最早的粳稻遗迹。大致与这些遗迹同时的稻作文明,我们还可以在下列哪个遗址中看到( ) 21教育名师原创作品

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址

C.半坡遗址 D.河姆渡遗址

7.(2分)(2022·武威)考古挖掘发现,陕西省西安市东郊灞桥区的半坡遗址有密集的房屋、贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏。据此推断,半坡人的生产生活方式是( )

A.集体群居 B.采集渔猎 C.农耕定居 D.铁犁牛耕

8.(2分)(2022·重庆)实物史料是研究历史的重要证据。下图所示实物遗存可以证明当时已经出现( )

A.原始农业 B.青铜铸造 C.纺织业 D.冶铁业

9.(2分)(2022·重庆)司马迁在《史记·五帝本纪》中,记载了黄帝、尧、舜等远古传说。有学者指出,司马迁对五帝关系的记述不一定准确,但它在一定程度上反映了远古时期我国部落集团逐渐融合的历程,对此解读正确的是( )

A.远古传说纯属后人主观臆造

B.司马迁的记述完全符合事实

C.考古材料是了解古史的唯一依据

D.远古传说可为探究历史提供参考

10.(2分)(2021·宜昌)古史相传,中国历史从三皇五帝开始。被后人尊崇为中华民族的人文初祖是( )

A.盘古和女娲 B.后羿和夸父 C.炎帝和黄帝 D.尧舜禹

二、材料分析题(共10题;共182分)

11.(25分)(2021·衡阳)2021年5月22日,“杂交水稻之父”袁隆平逝世,举国同悲,人们深深怀念这位为解决人类吃饭问题而做出杰出贡献的伟人,也引发了人们对粮食安全问题的关注。阅读材料,完成探究。

【中国古代农作物】

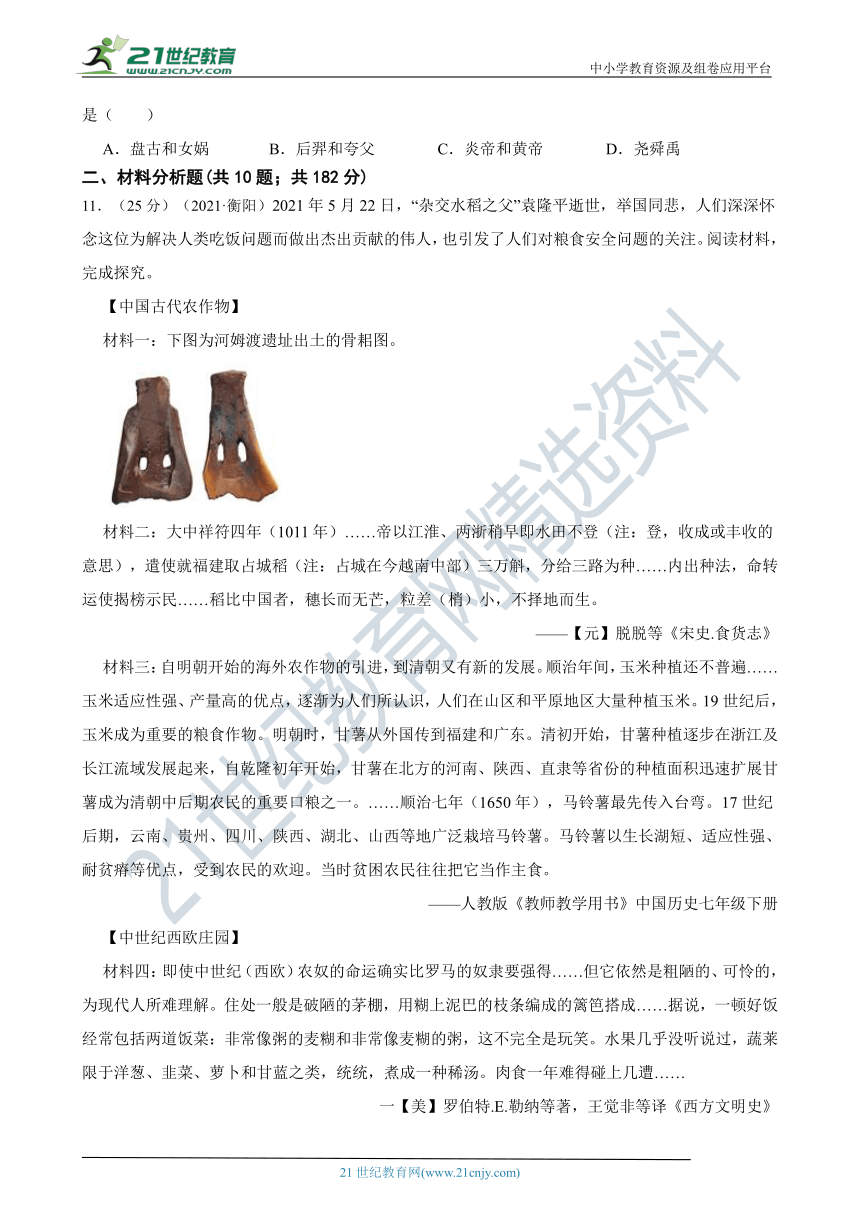

材料一:下图为河姆渡遗址出土的骨耜图。

材料二:大中祥符四年(1011年)……帝以江淮、两浙稍早即水田不登(注:登,收成或丰收的意思),遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(梢)小,不择地而生。

——【元】脱脱等《宋史.食货志》

材料三:自明朝开始的海外农作物的引进,到清朝又有新的发展。顺治年间,玉米种植还不普遍……玉米适应性强、产量高的优点,逐渐为人们所认识,人们在山区和平原地区大量种植玉米。19世纪后,玉米成为重要的粮食作物。明朝时,甘薯从外国传到福建和广东。清初开始,甘薯种植逐步在浙江及长江流域发展起来,自乾隆初年开始,甘薯在北方的河南、陕西、直隶等省份的种植面积迅速扩展甘薯成为清朝中后期农民的重要口粮之一。……顺治七年(1650年),马铃薯最先传入台弯。17世纪后期,云南、贵州、四川、陕西、湖北、山西等地广泛栽培马铃薯。马铃薯以生长湖短、适应性强、耐贫瘠等优点,受到农民的欢迎。当时贫困农民往往把它当作主食。

——人教版《教师教学用书》中国历史七年级下册

【中世纪西欧庄园】

材料四:即使中世纪(西欧)农奴的命运确实比罗马的奴隶要强得……但它依然是粗陋的、可怜的,为现代人所难理解。住处一般是破陋的茅棚,用糊上泥巴的枝条编成的篱笆搭成……据说,一顿好饭经常包括两道饭菜:非常像粥的麦糊和非常像麦糊的粥,这不完全是玩笑。水果几乎没听说过,蔬莱限于洋葱、韭菜、萝卜和甘蓝之类,统统,煮成一种稀汤。肉食一年难得碰上几遭……

一【美】罗伯特.E.勒纳等著,王觉非等译《西方文明史》

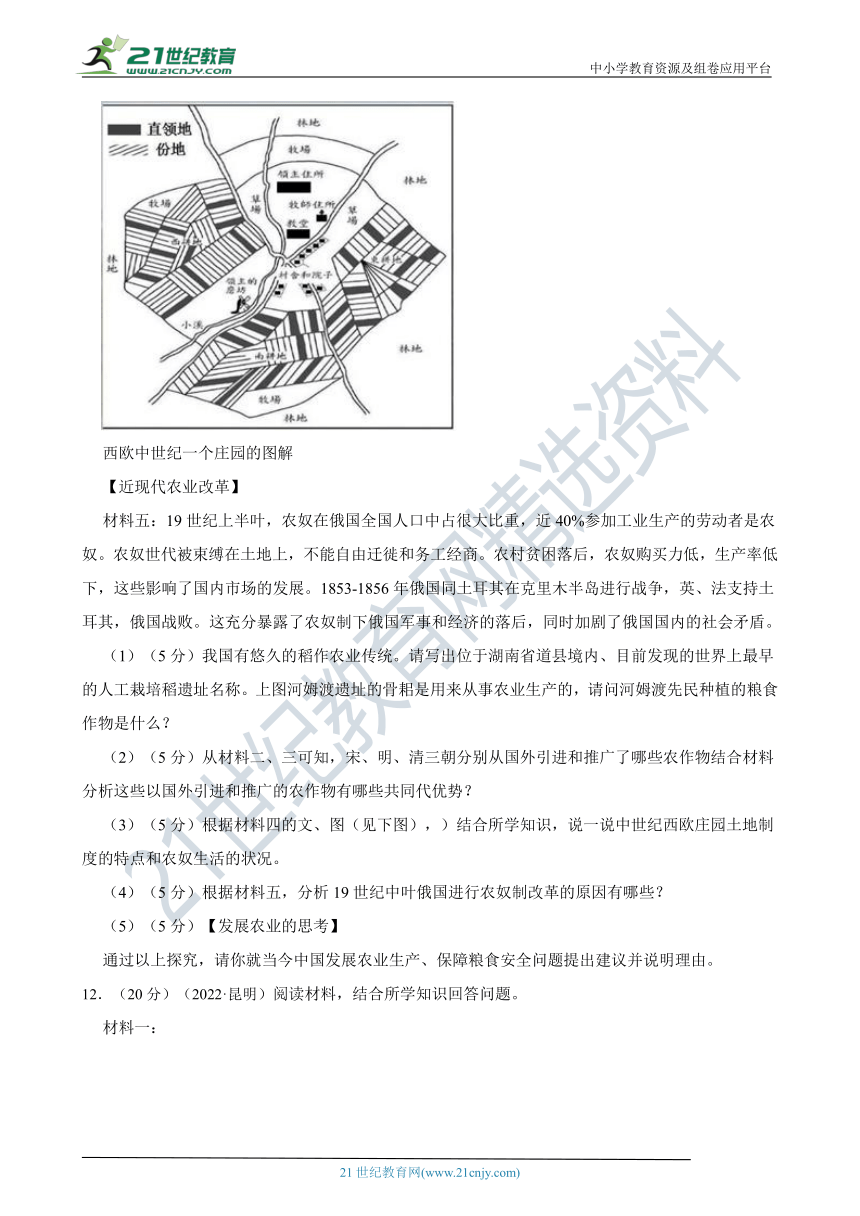

西欧中世纪一个庄园的图解

【近现代农业改革】

材料五:19世纪上半叶,农奴在俄国全国人口中占很大比重,近40%参加工业生产的劳动者是农奴。农奴世代被束缚在土地上,不能自由迁徙和务工经商。农村贫困落后,农奴购买力低,生产率低下,这些影响了国内市场的发展。1853-1856年俄国同土耳其在克里木半岛进行战争,英、法支持土耳其,俄国战败。这充分暴露了农奴制下俄国军事和经济的落后,同时加剧了俄国国内的社会矛盾。

(1)(5分)我国有悠久的稻作农业传统。请写出位于湖南省道县境内、目前发现的世界上最早的人工栽培稻遗址名称。上图河姆渡遗址的骨耜是用来从事农业生产的,请问河姆渡先民种植的粮食作物是什么?

2·1·c·n·j·y

(2)(5分)从材料二、三可知,宋、明、清三朝分别从国外引进和推广了哪些农作物结合材料分析这些以国外引进和推广的农作物有哪些共同代优势?

(3)(5分)根据材料四的文、图(见下图),)结合所学知识,说一说中世纪西欧庄园土地制度的特点和农奴生活的状况。

(4)(5分)根据材料五,分析19世纪中叶俄国进行农奴制改革的原因有哪些?

(5)(5分)【发展农业的思考】

通过以上探究,请你就当今中国发展农业生产、保障粮食安全问题提出建议并说明理由。

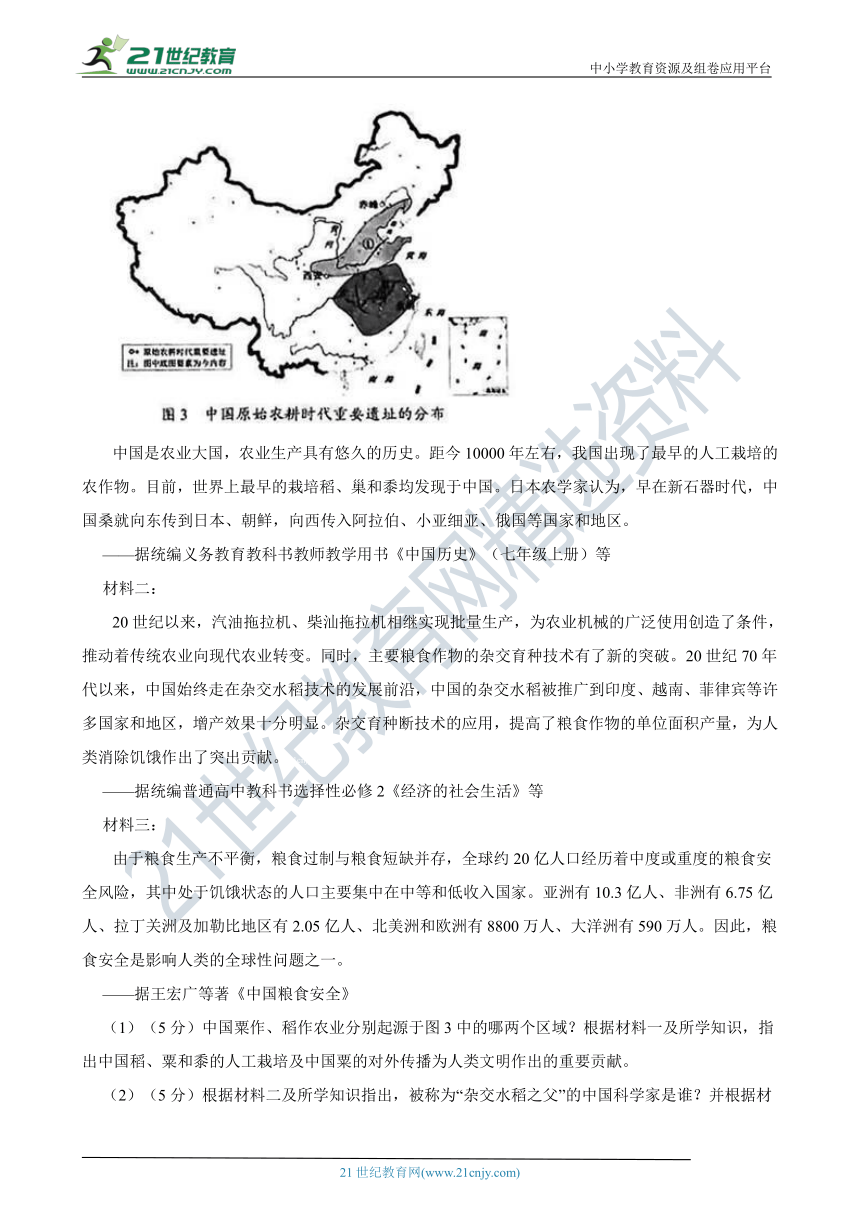

12.(20分)(2022·昆明)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。目前,世界上最早的栽培稻、巢和黍均发现于中国。日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区。

——据统编义务教育教科书教师教学用书《中国历史》(七年级上册)等

材料二:

20世纪以来,汽油拖拉机、柴汕拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件,推动着传统农业向现代农业转变。同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破。20世纪70年代以来,中国始终走在杂交水稻技术的发展前沿,中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。杂交育种断技术的应用,提高了粮食作物的单位面积产量,为人类消除饥饿作出了突出贡献。21cnjy.com

——据统编普通高中教科书选择性必修2《经济的社会生活》等

材料三:

由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险,其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家。亚洲有10.3亿人、非洲有6.75亿人、拉丁关洲及加勒比地区有2.05亿人、北美洲和欧洲有8800万人、大洋洲有590万人。因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一。

——据王宏广等著《中国粮食安全》

(1)(5分)中国粟作、稻作农业分别起源于图3中的哪两个区域?根据材料一及所学知识,指出中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播为人类文明作出的重要贡献。

(2)(5分)根据材料二及所学知识指出,被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是谁?并根据材料二,指出推动现代农业发展的主要因素。

(3)(5分)根据材料三,指出当今世界粮食安全存在的主要何题及造成这些问题的主要原因。

(4)(5分)根据上述材料及所学知识,谈谈你对粮食安全问题的认识。

13.(15分)(2021·云南)中华民族同源共祖,中华民族的历史是各民族共同创造的。阅读下列材料,回答问题。

材料一:距今5000 年左右,传说中的炎帝和黄帝部生活在今陕西渭河流域和黄士高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进华夏族得到进一步的发展。

——摘编自人教版普通高中教科书教师教学用书《中外历史纲要》(上)

材料二:

图4 唐蕃会盟碑

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

——人教版普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

材料三:清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。

——部编版义务教育教科书《中国历史》(七年级下册)

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,说出中华民族的人文初祖,指出华夏族形成的特点。

(2)(5分)吐蕃是今天哪一民族的祖先?材料二中哪一句话最能体现唐蕃之间的友好关系?

(3)(5分)根据材料三并结合所学知识,列举一例清朝前期为巩固统一而采取的措施。

14.(20分)(2021·昆明)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:华夏民族是汉民族的主源,华夏民族在自身发展过程中与蛮、夷、戎、狄诸族结下了长期的不解之缘。汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合。经过漫长的历史演进过程,最终形成了统一多民族中国的主人—中华民族。

——据张植荣著

《中国边疆与民族问题—当代中国的挑战及其历史由来》

材料二:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向他们学习畜牧经验。十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式。西晋时期,内迁各族大多使用汉语,汉族人民喜爱西北民族的乐器、歌舞。随着经济、文化的交流与融汇,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编教材《中国历史》(七年级上册)

材料三:党的十八大以来我国少数民族自治区社会经济发展情况

项目 2013年 2019年

国民生产总值 35389.3亿元 57493.0亿元

居民人均可支配收入 14150.2元 24179.8元

城乡居民社会养老保险参保人数 3307.8万人 3846.7万人

——据国家统计局数据整理

材料四:全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——习近平《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》(2017年10月18日)

(1)(5分)材料一中,促进“更大范围的民族融合”的原因是什么?结合所学知识,指出被后人尊称为中华民族人文初祖的传说人物。

21教育网

(2)(5分)根据材料二指出,“北方地区民族的交往、交流与交融”产生了哪些积极影响?

(3)(5分)根据材料三指出,党的十八大以来我国少数民族自治区社会经济发生了怎样的变化?

(4)(5分)根据上述材料及所学知识,谈谈你对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。

15.(15分)(2020·衡阳)历史上,中华民族生生不息,勤劳、智慧、团结、勇敢,留下了丰厚的文明遗产。阅读下列材料,回答相关问题。

21*cnjy*com

[治国理政]

材料一:汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!

﹣﹣《汉书 景帝纪》

[物质文明]

材料二:关于宋代制瓷业的材料。

自1949年以来,考古发现的古代瓷窑遗址分布于我国十九个省、市、自治区的170个县,其中分布有宋窑的达130个县,占总数的75%,由于宋瓷大量向海南诸国出口,成为当时风靡世界的畅销货,因而在对外贸易的港口附近建立了不少的瓷窑。如福建路泉州、同安、南安、安溪、莆田所制瓷器,多通过泉州港出口;两浙路武义、东阳以及其他州县的烧瓷,则通过杭州、明州出口。

﹣﹣摘编自漆侠《宋代经济史》

[文化价值]

(1)(5分)依据材料一,归纳文景之治出现的原因。

(2)(5分)根据材料二,结合所学知识,归纳宋代制瓷业的特点。

(3)(5分)假如你是一名导游,就如图黄帝陵遗址写一段简短的解说词(包括人物身份、主要贡献和影响)。

www-2-1-cnjy-com

16.(20分)(2021·盐城)稻香话丰年,农业系民生。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如右图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

——摘编于部编义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定。北方人口大量南迁。南方兴修了大量的水利工程,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——齐涛《中国古代经济史》

材料四 明代《农政全书》记载上海等地出现了稻棉轮作制……这些都是很好的经验。

——曾勋、马成《农学历史》

(1)(5分)据材料一,指出图中是何种农作物?结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居民的生活区域?

(2)(5分)据材料二,概括文帝、景帝发展农业的措施。他们的统治局面历史上称为什么?

(3)(5分)据材料三,指出南方农业发展的原因。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四,指出明代江南地区水稻耕作技术提高的表现。

(4)(5分)综合上述材料并结合所学知识,请你为我国农业发展献计献策。

17.(15分)(2021·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:见图

材料二:中国传统建筑是以木结构框架为王的建筑体系。中国传统木构架建筑相比西方古典的石结构、混凝土结构的建筑来讲,整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。若相应的传统营造技艺消失,那么遗存至今的传统建筑,包括大量的文物建筑也终将消亡。2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。

——摘编自《宣讲家网》

材料三:现在的木结构建筑不是简单地用原木,而是用工程木材。工程木材和原木有本质区别,它是经过现代的工业手段和先进技术,加工成适合于建筑用的梁、柱等部品部件。比如,木板和胶合板不一样,虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的。国际上发展现代木结构已经很长时间了,我们国家这几年也在发展木结构。

——摘编自《中国政府网》

(1)(5分)图是我国古代哪一都城的平面示意图?如此巨大的建筑群是谁决定营建的?当时该都城核心区域的名称是什么?

21世纪教育网版权所有

(2)(5分)根据材料二,可以认识到图11所示古都的宫殿建筑具有哪些特点?可以得知中国的哪项文化遗产入选了“联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录”?这项文化遗产最早可以追溯到我国史前时期的何种建筑?

(3)(5分)材料三表明,现在的建筑与我国的传统建筑有何异同点?

18.(15分)(2021·潍坊)农业、工业和第三次科技革命,深刻影响着人类历史发展的进程。阅读材料,回答问题。

农业革命:种下了人类文明的第一粒种子

材料一:中国栽培作物始于距今10000年前后,而原始农业的兴起则是在距今7000年至5000年。原始农业孕育了古代文明,如古埃及利用尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。

——据《全球通史》

材料二:英国工业革命初期制作的布料,在质量和产量上无法与亚洲等地的产品相提并论。但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励,它们很快创造出棉花帝国的中心支柱。

——据《棉花帝国》

第三次科技革命:铸造了一把信息时代的双刃剑

材料三:在全球电子通迅干涉系统中,最先进的监控系统要数美国控制的“梯队系统”,每日监控着世界上绝大多数人,对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。

——据《从投石索到无人机》

(1)(5分)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了哪些农作物?原始农业孕育出古代埃及哪些文明成果?

工业革命:按下了人类社会发展的快进键

(2)(5分)据材料二,归纳英国棉纺织业发展后来居上的原因。

(3)(5分)据材料三和所学知识,分析这一干涉系统的利与弊。

19.(20分)(2021·北京)舞蹈承载多元文化,体现对美的追求。

材料一 以下是中国古代舞蹈相关的文物

①舞蹈纹彩陶盆发现于青海省,属于新石器时代马家窑文化类型,距今约5000年 ②西藏布达拉宫壁画(局部) 绘于17世纪,描绘了拉萨僧俗举行仪式,欢迎五世达赖喇嘛从北京返回西藏的场景 ③敦煌莫高窟壁画(局部)绘于初唐,舞者赤脚袒腹,具有印度特点,伴奏所用的都昙鼓等来源于印度

繁荣与开放的时代:

清朝统一多民族国家的巩固与发展:

材料二 北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同; 下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

材料三 北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来。由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。文化夜市开始出现,市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演。观舞写词也成为宋代文人 的风尚,据不完全统计,《全宋词》所录北宋时期描写舞蹈的词约有210首。

——摘编自李忻桐《北宋市民艺术研究——以宋人笔记为中心》

材料四 从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞,被教会禁止的双人群蹈开始盛行。舞蹈活动是如此地普及与频繁,以至于教会不得不承认肄蹈的作用,放松对群蹈的限制。

——摘编自瓦尔特·索雷尔《西方舞蹈文化史》等

(1)(5分)从材料一中找出能说明以下主题的文物。(写序号,多选、错选不得分)

中国境内文明的起源:

(2)(5分)依据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征。结合所学,举出这一时期体 现该特征的其他史实。

(3)(5分)依据材料三,概括北宋舞蹈艺术发展的特点,并分析其影响。

(4)(5分)依据材料四,说出14、15世纪前后欧洲舞蹈地位的变化。结合所学,说明变化原因。

20.(17分)(2020·海南) 2019年7月6日,浙江良渚古城遗址正式列入联合国教科文组织世界文化遗产名录,受到《世界遗产公约》的保护。结合所学知识,探究下列问题。

材料一:文化遗产主要包括物质文化遗产和非物质文化遗产(又称口头或无形遗产)组成。联合国教科文组织官网显示:迄今为止,中国已有77个项目先后入选世界物质文化遺产以及非物质文化遗产名录,其中包括了周口店北京猿人遗址、长城、都江堰一青城山、中国雕版印刷技艺、京剧等。

材料二:《宋代:中国的大航海时代》写到:11至13世纪,印度洋已成了大宋商船的天下。宋朝(每年)从海上贸易中抽税近二百万贯,一位宋朝诗人写过一首描述泉州港贸易的诗:“苍官影里三洲路,涨海声中万国商!”

材料三:

材料四:在我国,世界文化遗产的保护形势不容乐观。有些地方在争得世界遗产的荣誉之后,无节制地进行开发,无限制地招揽游客,使文化遺产和周围环境遭到严重破坏.....敦煌莫高窟,由于游人过多,洞窟内的壁画和雕像已蒙受无法弥补的损失。

----摘编自《世界文化遗产荟萃》(人教版)

(1)(1分)将材料中提及的文化遗产进行分类,并填写在对应的横线上。

物质文化遗产:

非物质文化遗产:

(2)(5分)请就其中的“周口店北京猿人遗址”写一篇介绍短文。(提示:要求涉及位置、时间、出土文物、地位或影响等方面内容,80字左右,)

(3)(5分)运用材料二、三,从一个角度论证“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”。

(4)(5分)结合材料,我们应如何协调遗产保护和开发利用的关系?

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】 据题干并结合所学知识可知,这一古人类是北京人。北京人的头骨,前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,鼻骨扁平,嘴巴前伸,脑容量比现代人小,选项B正确;

选项 ACD 不符合题意,排除。

故答案为 B 。

【点评】 本题考查北京人,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】C

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】城头山遗址发现于湖南澧县,距今约6000年,是我国迄今为止发现的最早的城址,城址东墙下发现已知的最古老的水稻田,还有配套的灌溉系统。我国迄今为止发现的号称“中国第一城”的城址是城头山遗址。故排除ABD,C符合题意。

故答案为C。

【点评】 本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记城头山遗址的地位。

3.【答案】D

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】旧石器时代与新石器时代划分的标志是由使用打制石器演变为使用磨制石器。所以划分这两个时代的主要依据是石器制作技术。

故答案为: D。

【点评】本题考查中国境内早期人类的有关知识。试题较为简单,旨在考查学生对基础知识的理解和识记能力。旧石器时代与新石器时代划分的标志是由使用打制石器演变为使用磨制石器。

4.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】据所学知识可知,材料中的头像是北京人,北京人生活在距今约70一20万年,故选B;

元谋人距今170万年,丁村人距今20万年,半坡人距今五、六千年,ACD三项不符合题意,排除。

故答案为B。

【点评】 本题考查北京人,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

5.【答案】B

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】根据出土文物“猪纹陶钵”“鱼鸟纹彩陶壶”“五道纹彩陶盆”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,故B符合题意;ACD全面无法体现,故ACD不符合题意。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查原始居民生活相关的知识,考查学生应用知识的能力。河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。河姆渡居民开始广泛使用磨制石器,并能够制造陶器和简单的玉器,手工业发展。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。

6.【答案】D

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】把握好题干中的关键信息“ 稻作文明 ”, 结合课本所学知识可知,我国是世界上最早种植水稻的国家,生活在距今约七千年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,过着定居生活,种植水稻。 所以选项D正确;

选项AB北京人和山顶洞人不会种植农作物,排除;

选项C半坡人种植粟,不种植水稻,排除;

故答案为D。

【点评】 本题考查了河姆渡原始居民。我国是世界上最早种植水稻的国家, 运用所学,分析题目的要求,即可作答。

7.【答案】C

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】依据题干中“半坡遗址有密集的房屋、贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏”结合所学知识可知,半坡原始居民是我国原始农耕生活时期的典型代表。半坡原始居民过着定居的生活,种植农作物,饲养家畜。C符合题意;

集体群居是原始社会早期的生活方式,A不符合题意;

采集渔猎是农业出现之前原始人类的生活方式,B不符合题意;

铁犁牛耕出现在春秋战国时期,D不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查半坡原始居民的知识。难度适中,掌握早期原始农耕生活的代表——半坡原始居民、河姆渡原始居民的基本情况即可作答。

8.【答案】A

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】 所示实物遗存可以证明当时已经出现原始农业。河姆渡遗址发现了大量人工水稻的遗迹,表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一,农业工具以骨耜最为典型。故A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题主要考查原始农耕生活相关的知识,考查学生应用知识的能力。河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。那里的居民普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具。我国是世界上最早种植水稻的国家之一。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。

9.【答案】D

【知识点】炎帝和黄帝

【解析】【分析】 由材料“司马迁在《史记.五帝本纪》中,记载了黄帝、尧、舜等远古传说。有学者指出,司马迁对五帝关系的记述不一定准确,但它在一定程度上反映了远古时期我国部落集团逐渐融合的历程”可知,这说明远古传说可为探究历史提供参考,选项D正确;

ABC 三项说法过于绝对且与材料信息不符,排除。

故答案为 D 。

【点评】 本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用古代传说与历史事实的区

别。

10.【答案】C

【知识点】炎帝和黄帝

【解析】【分析】A. 盘古和女娲 ,不符合题意;

B. 后羿和夸父 ,不符合题意;

C.根据所学可知,距今约四五千年,黄帝部落和炎帝部落联合,打败蚩尤部落。从此,黄帝、炎帝部落结成联盟,经过长期发展,形成华夏族,因此后人尊崇黄帝和炎帝为中华民族的人文始祖,故选项C符合题意;

D.尧舜禹,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答在,这是课本上的基础知识,只要准确记忆就可以顺利回答。

11.【答案】(1)玉蟾岩遗址;水稻

(2)占城稻玉米、甘薯、马铃薯适应性强,产量高,耐旱抗寒等

(3)自给自足等命运悲催,地位低下,生活艰苦等。

(4)农奴制阻碍经济的发展;俄国国内社会矛盾尖锐

(5)调动农民的生产积极性,科技兴农采用先进的农业技术,政府政策应当给予支持(言之有理即可)

【知识点】原始的农耕生活;西欧庄园的概况及性质;俄国农奴制的改革与废除

【解析】【分析】(1)依据所学可知,湖南省道县境内、目前发现的世界上最早的人工栽培稻遗址是玉蟾岩遗址。依据所学可知,河姆渡先民最早配置的粮食作物是水稻。

(2)依据材料二“遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛”可知北宋时期是引进的是占城稻;依据材料三“人们在山区和平原地区大量种植玉米”“甘薯从外国传到福建和广东”“马铃薯最先传入台湾”可得出明朝时期传入的农业作物是玉米、甘薯和马铃薯;依据材料二“适应性强、产量高的优”“生长湖短、适应性强、耐贫瘠等”可得出共同特点是适应性强,产量高,耐旱抗寒等。

(3)依据材料四中庄园的信息和所学可知,庄园具有自给自足的特点;依据材料“住处一般是破陋的茅棚,用糊上泥巴的枝条编成的篱笆搭成”“煮成一种稀汤。肉食一年难得碰上几遭”可知,庄园中的农奴命运悲催,地位低下,生活艰苦等。

(4)依据材料五“农村贫困落后,农奴购买力低,生产率低下,这些影响了国内市场的发展”可得出农奴制阻碍经济的发展;依据材料“同时加剧了俄国国内的社会矛盾。”可得出俄国国内社会矛盾尖锐。

(5)依据材料的信息和所学可知,保障粮食安全问题可以从调动农民的生产积极性,科技兴农采用先进的农业技术,政府政策应当给予支持等;理由依据 所学可知,农业生产和粮食安全是国家发展和社会稳定的根本。

21*cnjy*com

【点评】 本题以五则材料为依托,综合考查半坡人和河姆渡人、明清经济发展,题目设计注重基础性,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析作答。

12.【答案】(1)①②;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)袁隆平;农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等。【出处:21教育名师】

【知识点】原始的农耕生活;袁隆平及杂交水稻;现代社会的生态与人口问题

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,我国最早种植粟的是半坡原始居民,最早种植水稻的是河姆渡原始居民,他们位于图3中的①和②两处;依据材料一信息,结合所学知识可知, 中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播,为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)依据所学知识可知,被誉为“杂交水稻之父”的是袁隆平;依据材料二信息,可以看出, 推动现代农业发展的主要因素有: 农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)依据材料三信息“ 由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险 ”,可以看出, 当今世界粮食安全存在的主要问题是:粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;结合所学知识可知,造成这些问题的主要原因是:亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)本题属于开放性题目,言之有理即可,如:粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等;

故答案为:(1)①②;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)袁隆平;农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,先依据所学知识,识记课本上的区域,在从图中找出相应位置回答,这就需要学生识记地图;第二问是考查理解能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行理解回答;

(2)本题的第一问,考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;第二问是考查运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,注意紧贴材料信息回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,注意紧贴材料信息回答;第二问是考查理解能力,解答时,依据所学知识进行理解回答;

(4)开放性题目,言之有理即可。

13.【答案】(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:原始部落不断交融而形成。

(2)民族:藏族。友好关系:“患难相恤,暴掠不作”。

(3)答案不唯一,符合题意和史实即可。示例:康熙帝设台湾府管辖台湾;清朝设驻藏大臣管辖西藏;康熙帝平定蒙古准噶尔部噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖新疆;等等。

【知识点】盛唐民族交往与交融;炎帝和黄帝;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】 (1) 根据材料一“距今5000 年左右,传说中的炎帝和黄帝部生活在今陕西渭河流域和黄士高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。”和所学知识可知,中华民族的人文初祖是皇帝和炎帝。在炎帝部落和黄帝部落联合后,形成了华夏民族,春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进华夏族得到进一步的发展。所以华夏民族是原始部落不断交融而形成的,具有多元一体的特点。

(2) 根据所学知识,吐蕃是今天藏族的祖先。根据材料二“患难相恤,暴掠不作。”可知,唐蕃之间的关系友好,患难相恤,暴掠不作。

(3) 根据材料三和所学知识可知,清朝前期,疆域辽阔,为了巩固统一,顺治帝时期:册封西藏政教首领达赖;康熙帝时期:消灭郑氏集团,设立台湾府;册封西藏政教首领班禅;举行雅克萨反击战,与沙俄签订《尼布楚条约》;平定准噶尔部叛乱,多伦会盟收服外蒙古;派兵入藏驱逐准噶尔部势力;雍正帝时期:派遣驻藏大臣;平定罗卜臧丹增叛乱;乾隆帝:派兵入疆,消灭准噶尔部,设立伊犁将军;平定大小和卓叛乱,统一天山南北;

故答案为:

(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:原始部落不断交融而形成。

(2)民族:藏族。友好关系:“患难相恤,暴掠不作”。

(3)示例:康熙帝设台湾府管辖台湾;清朝设驻藏大臣管辖西藏;康熙帝平定蒙古准噶尔部噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖新疆;等等。答案不唯一,符合题意和史实即可。

【点评】本题主要考查唐代民族交往与融合、炎帝黄帝、清朝巩固统一的相关知识,考查学生对历史基础知识的识记和应用能力。要理解并识记炎帝和黄帝、唐朝的民族关系以及清朝统一的措施相关的知识,并且要明白,国家的统一需要处理好各民族之间的关系,要和睦友好相处。

14.【答案】(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。 21·cn·jy·com

(3)国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

【知识点】就业和社会保障;炎帝和黄帝;三国两晋南北朝时期的民族融合

【解析】【分析】(1)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,汉族和周边其他民族的双向融合,促进了更大范围的民族融合。结合所学知识可知,炎帝和黄帝被后世奉为“人文始祖”。

(2)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,党的十八大以来我国少数民族自治区的国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)本题考查对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。依据材料结合所学知识可知,铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。本题属于开放型试题,言之有理即可。

故答案为:(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

【点评】本题考查理解材料的能力。难度较大,需要能对材料进行分析和归纳,找关键信息方可作答。

15.【答案】(1)吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

(2)造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

(3)黄帝和炎帝被后人尊崇为中华民族的“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为中华民族的“人文始祖”。

【知识点】炎帝和黄帝;西汉的建立和“文景之治”;宋代的经济发展

【解析】【分析】⑴由材料一“汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣”可知,文景之治出现的原因是吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

⑵由材料二“自1949年以来,考古发现的古代瓷窑遗址分布于我国十九个省、市、自治区的170个县,其中分布有宋窑的达130个县,占总数的75%,由于宋瓷大量向海南诸国出口,成为当时风靡世界的畅销货,因而在对外贸易的港口附近建立了不少的瓷窑。如福建路泉州、同安、南安、安溪、莆田所制瓷器,多通过泉州港出口;两浙路武义、东阳以及其他州县的烧瓷,则通过杭州、明州出口”可知,宋代制瓷业的特点是造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

⑶黄帝和炎帝被后人尊崇为“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为“人文始祖”。

故答案为:⑴吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

⑵造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

⑶黄帝和炎帝被后人尊崇为中华民族的“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为中华民族的“人文始祖”。www.21-cn-jy.com

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记黄帝、等文景之治等相关史实。

16.【答案】(1)农作物:稻谷。原始居民:河姆渡人。

(2)措施:减免田租,减轻徭役、算赋。局面:文景之治。

(3)原因:北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。朝代:南宋。表现:出现了稻棉轮作制。

(4)计策:政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

【知识点】原始的农耕生活;江南地区的开发;西汉的建立和“文景之治”

【解析】【分析】 (1)据材料一结合所学知识可知,图中的农作物是稻谷。结合所学知识可知,“某遗址”是河姆渡人的原始居民的生活区域。

(2)据材料二结合所学知识可知,文帝、景帝发展农业的措施减免田租,减轻徭役、算赋。他们的统治局面历史上称为文景之治。

(3)据材料三结合所学知识可知,南方农业发展的原因是北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四可知,明代江南地区水稻耕作技术提高的表现是出现了稻棉轮作制。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,为我国农业发展献计献策为政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

【点评】 本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记原始农耕居民的社会生活、文帝、景帝发展农业的措施、文景之治、南方农业发展的原因、经济重心南移以及表现、为我国农业发展献计献策等知识。

17.【答案】(1)北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2)木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3)相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【知识点】原始的农耕生活;明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧

【解析】【分析】(1)明成祖时修建,1420 年基本建成,1421 年正式迁都北京。包括宫城、皇城、内城、外城。紫禁城是北京城的核心,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群;

(2)依据材料“木结构框架为主”可得出木结构框架为主;依据材料“整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。”可得出整体耐久性较差,保存较难以及维修、翻建、重建的频率很高。依据材料二“2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。”可得出中国传统木结构营造技艺;结合所学可知,河姆渡人干栏式房屋属于早期的木质建筑;

(3)依据材料三“虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的”可知,现在的建筑与我国的传统建筑有相同点是原料以木质为主,不同点是在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用;

故答案为:(1) 北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2) 木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3) 相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息即图片,看懂图片含义,再结合所学知识进行分析回答;后面的两问,都是要求学生准确记忆,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(2)本题的前两问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,从材料中找出回答即可;最后一问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,进行比对回答。

18.【答案】(1)水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2)工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3)利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【知识点】原始的农耕生活;古埃及文明;金字塔;第一次工业革命;计算机网络与现代社会生活

【解析】【分析】(1)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了水稻和粟。我国河姆渡原始居民培植了水稻,半坡原始居民培植了粟。根据材料“尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。”可知原始农业孕育出古代埃及的文明成果有金字塔、文字、专门的艺术和科学;

(2)根据材料二“但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励”可知英国棉纺织业发展后来居上的原因是工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励;

(3)根据材料三“对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。”和所学可知这一干涉系统的利是有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊端是不利于保护人们的隐私和国家安全;

故答案为:(1) 水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2) 工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3) 利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【点评】(1)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)本题考查归纳能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,对这些语句进行归纳回答,注意一定要紧扣材料信息归纳,不要向外延伸;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,再结合所学知识,两者相结合进行分析,这里说的很清楚,从利弊两方面来分析。

19.【答案】(1)①③②

(2)魏晋南北朝时期民族融合加强。北魏孝文帝改革,大力推行汉化政策,推动了北魏的封建化,也促进了北方民族融合。

(3)舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。丰富了市民的娱乐文化生活,影响了宋词的创作。

(4)由被禁止到开始盛行。文艺复兴弘扬人文主;商品经济与资本主义萌芽的发展;市民阶层的壮大;教会势力的相对衰落。

【知识点】原始的农耕生活;北魏孝文帝的改革;盛唐开放的社会风气;鉴真与玄奘;宋元时期繁华的都市生活;清政府对西藏地区的管辖;文艺复兴21·世纪*教育网

【解析】【分析】(1)从材料一中找出能说明以下主题的文物,①属于新石器时期时代,对应中国境内文明的起源;②描绘于17世纪,对应清朝前期统一多民族国家的巩固与发展;③绘于初唐,对应唐朝繁荣与开放的时代。

(2)依据材料二“……近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格”概括“方舞”所体现的时代特征是魏晋南北朝时期民族融合加强。列举史实:北魏时期孝文帝改革,大力推行汉化政策,学习汉人文化,推动了北魏的封建化以及北方民族大融合。

(3)依据材料三概括北宋舞蹈艺术发展的特点,据“北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来”“文化夜市开始出现”可知舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,据“由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新”可知舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。依据材料三分析其影响,据“市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演”可知丰富了市民的娱乐文化生活,,据“观舞写词也成为宋代文人的风尚”可知影响了宋词的创作。

(4)依据材料四“从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞”,说出14、15世纪前后欧洲舞蹈由被禁止到开始盛行。依据材料四“14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞”可知与文艺复兴佛弘扬人文主义有关,再结合所学知识,原因还有这一时期商品经济和资本主义萌芽的发展,市民阶层的壮大,以及教会势力的相对衰落。

故答案为:(1)①③②

(2)魏晋南北朝时期民族融合加强。北魏孝文帝改革,大力推行汉化政策,推动了北魏的封建化,也促进了北方民族融合。

(3)舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。丰富了市民的娱乐文化生活,影响了宋词的创作。

(4)由被禁止到开始盛行。文艺复兴弘扬人文主;商品经济与资本主义萌芽的发展;市民阶层的壮大;教会势力的相对衰落。

【点评】本题考查原始农耕生活、盛唐气象、清朝统一多民族国家的巩固与发展、北魏孝文帝改革及民族融合、宋代的文化及文艺复兴等相关知识。难度较大,需要熟练掌握基础知识,能够对材料进行归纳总结,综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)周口店北京猿人遗址、长城、都江堰_青城山;中国雕版印刷技艺、京剧。

(2)周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

(3)宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。与日本、高丽、东南亚、印度、阿拉伯、波斯以及东非国家或地区都有贸易往来。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

(4)①在文化遗产的保护和开发利用上,要坚持保护第一的原则;②在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

【知识点】中国境内的早期人类;中国古代重要工程;中国古代四大发明及影响;宋元时期发达的中外交通;李冰与都江堰;清朝的文学艺术——红楼梦、昆曲、京剧

【解析】【分析】⑴物质文化遗产又称有形文化遗产,如材料中的周口店北京猿人遗址、长城、都江堰一青城山;非物质文化遗产,又称口头或无形遗产,如中国雕版印刷技艺、京剧。

⑵本题设问开放,言之成理即可。介绍周口店要涉及位置、时间、出土文物、地位或影响等方面的信息,如:周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

⑶由图片“宋泉州市舶司遗址”,结合所学,宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。由图片“元代海上交通图”,结合所学,元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

⑷关于遗产保护和开发利用的关系,首先,要把文化遗产放到第一位。其次,在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

故答案为:⑴周口店北京猿人遗址、长城、都江堰_青城山;中国雕版印刷技艺、京剧。

⑵周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

⑶宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。与日本、高丽、东南亚、印度、阿拉伯、波斯以及东非国家或地区都有贸易往来。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

⑷①在文化遗产的保护和开发利用上,要坚持保护第一的原则;②在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

【点评】本题考查人类文化遗产的分类、中国境内的早期人类、宋元时期发达的中外交通等有关知识。试题阅读量大,设置的问题多且类型多样。这样的设置既考查了学生对基础知识的掌握情况,也考查了学生综合运用历史知识的能力,难度较大。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:202分

分值分布 客观题(占比) 20.0(9.9%)

主观题(占比) 182.0(90.1%)

题量分布 客观题(占比) 10(50.0%)

主观题(占比) 10(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 10(50.0%) 182.0(90.1%)

单选题 10(50.0%) 20.0(9.9%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (75.0%)

2 容易 (15.0%)

3 困难 (10.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 金字塔 15.0(7.4%) 18

2 文艺复兴 20.0(9.9%) 19

3 第一次工业革命 15.0(7.4%) 18

4 炎帝和黄帝 54.0(26.7%) 9,10,13,14,15

5 中国古代四大发明及影响 17.0(8.4%) 20

6 李冰与都江堰 17.0(8.4%) 20

7 宋元时期发达的中外交通 17.0(8.4%) 20

8 西汉的建立和“文景之治” 35.0(17.3%) 15,16

9 盛唐开放的社会风气 20.0(9.9%) 19

10 中国境内的早期人类 25.0(12.4%) 1,2,3,4,20

11 北魏孝文帝的改革 20.0(9.9%) 19

12 清政府对西藏地区的管辖 35.0(17.3%) 13,19

13 三国两晋南北朝时期的民族融合 20.0(9.9%) 14

14 宋代的经济发展 15.0(7.4%) 15

15 原始的农耕生活 123.0(60.9%) 5,6,7,8,11,12,16,17,18,19

16 计算机网络与现代社会生活 15.0(7.4%) 18

17 古埃及文明 15.0(7.4%) 18

18 就业和社会保障 20.0(9.9%) 14

19 江南地区的开发 20.0(9.9%) 16

20 清朝的文学艺术——红楼梦、昆曲、京剧 17.0(8.4%) 20

21 现代社会的生态与人口问题 20.0(9.9%) 12

22 鉴真与玄奘 20.0(9.9%) 19

23 中国古代重要工程 17.0(8.4%) 20

24 袁隆平及杂交水稻 20.0(9.9%) 12

25 宋元时期繁华的都市生活 20.0(9.9%) 19

26 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 15.0(7.4%) 13

27 清朝对西北疆域的管辖 15.0(7.4%) 13

28 西欧庄园的概况及性质 25.0(12.4%) 11

29 俄国农奴制的改革与废除 25.0(12.4%) 11

30 盛唐民族交往与交融 15.0(7.4%) 13

31 明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧 15.0(7.4%) 17

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.史前文明 试卷

一、单选题(共10题;共20分)

1.(2分)(2022·云南)1929年12月2日,辛苦了一天的考古队员正收拾工具准备下班,此时一位队员发现泥土中裸露出一件圆圆的东西,考古学家裴文中激动地喊起来:“这是猿人头骨!”这是第一个完整猿人头盖骨化石出土的情形,图1是根据该遗址出土化石复原的远古人头像。依据材料判断,这一古人类是( )

【来源:21·世纪·教育·网】

A.半坡居民 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.(2分)(2021·常德)我国迄今为止发现的号称“中国第一城”的城址是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址

C.城头山遗址 D.河姆渡遗址

3.(2分)(2021·聊城)中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代、新石器时代。划分这两个时代的主要依据是( ) 2-1-c-n-j-y

A.房屋结构样式 B.农作物的种类

C.使用火的水平 D.石器制作技术

4.(2分)(2021·安顺)下图是考古学家根据某原始人类头盖骨化石复原的头像,经测定,其生活在距今约70万~20万年。据此判断,这一原始人类是( ) 【来源:21cnj*y.co*m】

A.元谋人 B.北京人 C.丁村人 D.半坡人

5.(2分)(2022·山西)考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以印证我国原始居民( ) 【版权所有:21教育】

A.会农业种植 B.具有朴素审美观念

C.会制作陶器 D.开始饲养家禽家畜

6.(2分)(2022·苏州)苏州唯亭草鞋山遗址马家浜文化层有距今约七千年的水稻田灌溉体系遗迹,考古学家还在该遗址中发现了我国日前最早的粳稻遗迹。大致与这些遗迹同时的稻作文明,我们还可以在下列哪个遗址中看到( ) 21教育名师原创作品

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址

C.半坡遗址 D.河姆渡遗址

7.(2分)(2022·武威)考古挖掘发现,陕西省西安市东郊灞桥区的半坡遗址有密集的房屋、贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏。据此推断,半坡人的生产生活方式是( )

A.集体群居 B.采集渔猎 C.农耕定居 D.铁犁牛耕

8.(2分)(2022·重庆)实物史料是研究历史的重要证据。下图所示实物遗存可以证明当时已经出现( )

A.原始农业 B.青铜铸造 C.纺织业 D.冶铁业

9.(2分)(2022·重庆)司马迁在《史记·五帝本纪》中,记载了黄帝、尧、舜等远古传说。有学者指出,司马迁对五帝关系的记述不一定准确,但它在一定程度上反映了远古时期我国部落集团逐渐融合的历程,对此解读正确的是( )

A.远古传说纯属后人主观臆造

B.司马迁的记述完全符合事实

C.考古材料是了解古史的唯一依据

D.远古传说可为探究历史提供参考

10.(2分)(2021·宜昌)古史相传,中国历史从三皇五帝开始。被后人尊崇为中华民族的人文初祖是( )

A.盘古和女娲 B.后羿和夸父 C.炎帝和黄帝 D.尧舜禹

二、材料分析题(共10题;共182分)

11.(25分)(2021·衡阳)2021年5月22日,“杂交水稻之父”袁隆平逝世,举国同悲,人们深深怀念这位为解决人类吃饭问题而做出杰出贡献的伟人,也引发了人们对粮食安全问题的关注。阅读材料,完成探究。

【中国古代农作物】

材料一:下图为河姆渡遗址出土的骨耜图。

材料二:大中祥符四年(1011年)……帝以江淮、两浙稍早即水田不登(注:登,收成或丰收的意思),遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者,穗长而无芒,粒差(梢)小,不择地而生。

——【元】脱脱等《宋史.食货志》

材料三:自明朝开始的海外农作物的引进,到清朝又有新的发展。顺治年间,玉米种植还不普遍……玉米适应性强、产量高的优点,逐渐为人们所认识,人们在山区和平原地区大量种植玉米。19世纪后,玉米成为重要的粮食作物。明朝时,甘薯从外国传到福建和广东。清初开始,甘薯种植逐步在浙江及长江流域发展起来,自乾隆初年开始,甘薯在北方的河南、陕西、直隶等省份的种植面积迅速扩展甘薯成为清朝中后期农民的重要口粮之一。……顺治七年(1650年),马铃薯最先传入台弯。17世纪后期,云南、贵州、四川、陕西、湖北、山西等地广泛栽培马铃薯。马铃薯以生长湖短、适应性强、耐贫瘠等优点,受到农民的欢迎。当时贫困农民往往把它当作主食。

——人教版《教师教学用书》中国历史七年级下册

【中世纪西欧庄园】

材料四:即使中世纪(西欧)农奴的命运确实比罗马的奴隶要强得……但它依然是粗陋的、可怜的,为现代人所难理解。住处一般是破陋的茅棚,用糊上泥巴的枝条编成的篱笆搭成……据说,一顿好饭经常包括两道饭菜:非常像粥的麦糊和非常像麦糊的粥,这不完全是玩笑。水果几乎没听说过,蔬莱限于洋葱、韭菜、萝卜和甘蓝之类,统统,煮成一种稀汤。肉食一年难得碰上几遭……

一【美】罗伯特.E.勒纳等著,王觉非等译《西方文明史》

西欧中世纪一个庄园的图解

【近现代农业改革】

材料五:19世纪上半叶,农奴在俄国全国人口中占很大比重,近40%参加工业生产的劳动者是农奴。农奴世代被束缚在土地上,不能自由迁徙和务工经商。农村贫困落后,农奴购买力低,生产率低下,这些影响了国内市场的发展。1853-1856年俄国同土耳其在克里木半岛进行战争,英、法支持土耳其,俄国战败。这充分暴露了农奴制下俄国军事和经济的落后,同时加剧了俄国国内的社会矛盾。

(1)(5分)我国有悠久的稻作农业传统。请写出位于湖南省道县境内、目前发现的世界上最早的人工栽培稻遗址名称。上图河姆渡遗址的骨耜是用来从事农业生产的,请问河姆渡先民种植的粮食作物是什么?

2·1·c·n·j·y

(2)(5分)从材料二、三可知,宋、明、清三朝分别从国外引进和推广了哪些农作物结合材料分析这些以国外引进和推广的农作物有哪些共同代优势?

(3)(5分)根据材料四的文、图(见下图),)结合所学知识,说一说中世纪西欧庄园土地制度的特点和农奴生活的状况。

(4)(5分)根据材料五,分析19世纪中叶俄国进行农奴制改革的原因有哪些?

(5)(5分)【发展农业的思考】

通过以上探究,请你就当今中国发展农业生产、保障粮食安全问题提出建议并说明理由。

12.(20分)(2022·昆明)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。目前,世界上最早的栽培稻、巢和黍均发现于中国。日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区。

——据统编义务教育教科书教师教学用书《中国历史》(七年级上册)等

材料二:

20世纪以来,汽油拖拉机、柴汕拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件,推动着传统农业向现代农业转变。同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破。20世纪70年代以来,中国始终走在杂交水稻技术的发展前沿,中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。杂交育种断技术的应用,提高了粮食作物的单位面积产量,为人类消除饥饿作出了突出贡献。21cnjy.com

——据统编普通高中教科书选择性必修2《经济的社会生活》等

材料三:

由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险,其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家。亚洲有10.3亿人、非洲有6.75亿人、拉丁关洲及加勒比地区有2.05亿人、北美洲和欧洲有8800万人、大洋洲有590万人。因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一。

——据王宏广等著《中国粮食安全》

(1)(5分)中国粟作、稻作农业分别起源于图3中的哪两个区域?根据材料一及所学知识,指出中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播为人类文明作出的重要贡献。

(2)(5分)根据材料二及所学知识指出,被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是谁?并根据材料二,指出推动现代农业发展的主要因素。

(3)(5分)根据材料三,指出当今世界粮食安全存在的主要何题及造成这些问题的主要原因。

(4)(5分)根据上述材料及所学知识,谈谈你对粮食安全问题的认识。

13.(15分)(2021·云南)中华民族同源共祖,中华民族的历史是各民族共同创造的。阅读下列材料,回答问题。

材料一:距今5000 年左右,传说中的炎帝和黄帝部生活在今陕西渭河流域和黄士高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进华夏族得到进一步的发展。

——摘编自人教版普通高中教科书教师教学用书《中外历史纲要》(上)

材料二:

图4 唐蕃会盟碑

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

——人教版普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

材料三:清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。

——部编版义务教育教科书《中国历史》(七年级下册)

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,说出中华民族的人文初祖,指出华夏族形成的特点。

(2)(5分)吐蕃是今天哪一民族的祖先?材料二中哪一句话最能体现唐蕃之间的友好关系?

(3)(5分)根据材料三并结合所学知识,列举一例清朝前期为巩固统一而采取的措施。

14.(20分)(2021·昆明)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:华夏民族是汉民族的主源,华夏民族在自身发展过程中与蛮、夷、戎、狄诸族结下了长期的不解之缘。汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合。经过漫长的历史演进过程,最终形成了统一多民族中国的主人—中华民族。

——据张植荣著

《中国边疆与民族问题—当代中国的挑战及其历史由来》

材料二:魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向他们学习畜牧经验。十六国北朝政权的统治者,沿袭中原地区原有的统治方式。西晋时期,内迁各族大多使用汉语,汉族人民喜爱西北民族的乐器、歌舞。随着经济、文化的交流与融汇,“胡”“汉”观念逐渐淡薄。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

——据部颁统编教材《中国历史》(七年级上册)

材料三:党的十八大以来我国少数民族自治区社会经济发展情况

项目 2013年 2019年

国民生产总值 35389.3亿元 57493.0亿元

居民人均可支配收入 14150.2元 24179.8元

城乡居民社会养老保险参保人数 3307.8万人 3846.7万人

——据国家统计局数据整理

材料四:全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——习近平《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》(2017年10月18日)

(1)(5分)材料一中,促进“更大范围的民族融合”的原因是什么?结合所学知识,指出被后人尊称为中华民族人文初祖的传说人物。

21教育网

(2)(5分)根据材料二指出,“北方地区民族的交往、交流与交融”产生了哪些积极影响?

(3)(5分)根据材料三指出,党的十八大以来我国少数民族自治区社会经济发生了怎样的变化?

(4)(5分)根据上述材料及所学知识,谈谈你对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。

15.(15分)(2020·衡阳)历史上,中华民族生生不息,勤劳、智慧、团结、勇敢,留下了丰厚的文明遗产。阅读下列材料,回答相关问题。

21*cnjy*com

[治国理政]

材料一:汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣!

﹣﹣《汉书 景帝纪》

[物质文明]

材料二:关于宋代制瓷业的材料。

自1949年以来,考古发现的古代瓷窑遗址分布于我国十九个省、市、自治区的170个县,其中分布有宋窑的达130个县,占总数的75%,由于宋瓷大量向海南诸国出口,成为当时风靡世界的畅销货,因而在对外贸易的港口附近建立了不少的瓷窑。如福建路泉州、同安、南安、安溪、莆田所制瓷器,多通过泉州港出口;两浙路武义、东阳以及其他州县的烧瓷,则通过杭州、明州出口。

﹣﹣摘编自漆侠《宋代经济史》

[文化价值]

(1)(5分)依据材料一,归纳文景之治出现的原因。

(2)(5分)根据材料二,结合所学知识,归纳宋代制瓷业的特点。

(3)(5分)假如你是一名导游,就如图黄帝陵遗址写一段简短的解说词(包括人物身份、主要贡献和影响)。

www-2-1-cnjy-com

16.(20分)(2021·盐城)稻香话丰年,农业系民生。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国长江中下游的先民开始栽培如右图的农作物,……距今7000年的浙江余姚某遗址也发现了此作物大量谷壳的堆积。

——摘编于部编义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四十钱。

——翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三 安史之乱后,黄河流域陷入长期藩镇割据混战中,此时的南方保持了相对稳定。北方人口大量南迁。南方兴修了大量的水利工程,水稻生产技术逐步提高,有力地推动了南方农业的发展,加速经济重心南移。

——齐涛《中国古代经济史》

材料四 明代《农政全书》记载上海等地出现了稻棉轮作制……这些都是很好的经验。

——曾勋、马成《农学历史》

(1)(5分)据材料一,指出图中是何种农作物?结合所学知识,指出“某遗址”是哪一原始居民的生活区域?

(2)(5分)据材料二,概括文帝、景帝发展农业的措施。他们的统治局面历史上称为什么?

(3)(5分)据材料三,指出南方农业发展的原因。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四,指出明代江南地区水稻耕作技术提高的表现。

(4)(5分)综合上述材料并结合所学知识,请你为我国农业发展献计献策。

17.(15分)(2021·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:见图

材料二:中国传统建筑是以木结构框架为王的建筑体系。中国传统木构架建筑相比西方古典的石结构、混凝土结构的建筑来讲,整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。若相应的传统营造技艺消失,那么遗存至今的传统建筑,包括大量的文物建筑也终将消亡。2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。

——摘编自《宣讲家网》

材料三:现在的木结构建筑不是简单地用原木,而是用工程木材。工程木材和原木有本质区别,它是经过现代的工业手段和先进技术,加工成适合于建筑用的梁、柱等部品部件。比如,木板和胶合板不一样,虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的。国际上发展现代木结构已经很长时间了,我们国家这几年也在发展木结构。

——摘编自《中国政府网》

(1)(5分)图是我国古代哪一都城的平面示意图?如此巨大的建筑群是谁决定营建的?当时该都城核心区域的名称是什么?

21世纪教育网版权所有

(2)(5分)根据材料二,可以认识到图11所示古都的宫殿建筑具有哪些特点?可以得知中国的哪项文化遗产入选了“联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录”?这项文化遗产最早可以追溯到我国史前时期的何种建筑?

(3)(5分)材料三表明,现在的建筑与我国的传统建筑有何异同点?

18.(15分)(2021·潍坊)农业、工业和第三次科技革命,深刻影响着人类历史发展的进程。阅读材料,回答问题。

农业革命:种下了人类文明的第一粒种子

材料一:中国栽培作物始于距今10000年前后,而原始农业的兴起则是在距今7000年至5000年。原始农业孕育了古代文明,如古埃及利用尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。

——据《全球通史》

材料二:英国工业革命初期制作的布料,在质量和产量上无法与亚洲等地的产品相提并论。但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励,它们很快创造出棉花帝国的中心支柱。

——据《棉花帝国》

第三次科技革命:铸造了一把信息时代的双刃剑

材料三:在全球电子通迅干涉系统中,最先进的监控系统要数美国控制的“梯队系统”,每日监控着世界上绝大多数人,对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。

——据《从投石索到无人机》

(1)(5分)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了哪些农作物?原始农业孕育出古代埃及哪些文明成果?

工业革命:按下了人类社会发展的快进键

(2)(5分)据材料二,归纳英国棉纺织业发展后来居上的原因。

(3)(5分)据材料三和所学知识,分析这一干涉系统的利与弊。

19.(20分)(2021·北京)舞蹈承载多元文化,体现对美的追求。

材料一 以下是中国古代舞蹈相关的文物

①舞蹈纹彩陶盆发现于青海省,属于新石器时代马家窑文化类型,距今约5000年 ②西藏布达拉宫壁画(局部) 绘于17世纪,描绘了拉萨僧俗举行仪式,欢迎五世达赖喇嘛从北京返回西藏的场景 ③敦煌莫高窟壁画(局部)绘于初唐,舞者赤脚袒腹,具有印度特点,伴奏所用的都昙鼓等来源于印度

繁荣与开放的时代:

清朝统一多民族国家的巩固与发展:

材料二 北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同; 下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

材料三 北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来。由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。文化夜市开始出现,市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演。观舞写词也成为宋代文人 的风尚,据不完全统计,《全宋词》所录北宋时期描写舞蹈的词约有210首。

——摘编自李忻桐《北宋市民艺术研究——以宋人笔记为中心》

材料四 从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞,被教会禁止的双人群蹈开始盛行。舞蹈活动是如此地普及与频繁,以至于教会不得不承认肄蹈的作用,放松对群蹈的限制。

——摘编自瓦尔特·索雷尔《西方舞蹈文化史》等

(1)(5分)从材料一中找出能说明以下主题的文物。(写序号,多选、错选不得分)

中国境内文明的起源:

(2)(5分)依据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征。结合所学,举出这一时期体 现该特征的其他史实。

(3)(5分)依据材料三,概括北宋舞蹈艺术发展的特点,并分析其影响。

(4)(5分)依据材料四,说出14、15世纪前后欧洲舞蹈地位的变化。结合所学,说明变化原因。

20.(17分)(2020·海南) 2019年7月6日,浙江良渚古城遗址正式列入联合国教科文组织世界文化遗产名录,受到《世界遗产公约》的保护。结合所学知识,探究下列问题。

材料一:文化遗产主要包括物质文化遗产和非物质文化遗产(又称口头或无形遗产)组成。联合国教科文组织官网显示:迄今为止,中国已有77个项目先后入选世界物质文化遺产以及非物质文化遗产名录,其中包括了周口店北京猿人遗址、长城、都江堰一青城山、中国雕版印刷技艺、京剧等。

材料二:《宋代:中国的大航海时代》写到:11至13世纪,印度洋已成了大宋商船的天下。宋朝(每年)从海上贸易中抽税近二百万贯,一位宋朝诗人写过一首描述泉州港贸易的诗:“苍官影里三洲路,涨海声中万国商!”

材料三:

材料四:在我国,世界文化遗产的保护形势不容乐观。有些地方在争得世界遗产的荣誉之后,无节制地进行开发,无限制地招揽游客,使文化遺产和周围环境遭到严重破坏.....敦煌莫高窟,由于游人过多,洞窟内的壁画和雕像已蒙受无法弥补的损失。

----摘编自《世界文化遗产荟萃》(人教版)

(1)(1分)将材料中提及的文化遗产进行分类,并填写在对应的横线上。

物质文化遗产:

非物质文化遗产:

(2)(5分)请就其中的“周口店北京猿人遗址”写一篇介绍短文。(提示:要求涉及位置、时间、出土文物、地位或影响等方面内容,80字左右,)

(3)(5分)运用材料二、三,从一个角度论证“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”。

(4)(5分)结合材料,我们应如何协调遗产保护和开发利用的关系?

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】 据题干并结合所学知识可知,这一古人类是北京人。北京人的头骨,前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,鼻骨扁平,嘴巴前伸,脑容量比现代人小,选项B正确;

选项 ACD 不符合题意,排除。

故答案为 B 。

【点评】 本题考查北京人,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

2.【答案】C

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】城头山遗址发现于湖南澧县,距今约6000年,是我国迄今为止发现的最早的城址,城址东墙下发现已知的最古老的水稻田,还有配套的灌溉系统。我国迄今为止发现的号称“中国第一城”的城址是城头山遗址。故排除ABD,C符合题意。

故答案为C。

【点评】 本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记城头山遗址的地位。

3.【答案】D

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】旧石器时代与新石器时代划分的标志是由使用打制石器演变为使用磨制石器。所以划分这两个时代的主要依据是石器制作技术。

故答案为: D。

【点评】本题考查中国境内早期人类的有关知识。试题较为简单,旨在考查学生对基础知识的理解和识记能力。旧石器时代与新石器时代划分的标志是由使用打制石器演变为使用磨制石器。

4.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】据所学知识可知,材料中的头像是北京人,北京人生活在距今约70一20万年,故选B;

元谋人距今170万年,丁村人距今20万年,半坡人距今五、六千年,ACD三项不符合题意,排除。

故答案为B。

【点评】 本题考查北京人,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

5.【答案】B

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】根据出土文物“猪纹陶钵”“鱼鸟纹彩陶壶”“五道纹彩陶盆”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,故B符合题意;ACD全面无法体现,故ACD不符合题意。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查原始居民生活相关的知识,考查学生应用知识的能力。河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。河姆渡居民开始广泛使用磨制石器,并能够制造陶器和简单的玉器,手工业发展。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。

6.【答案】D

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】把握好题干中的关键信息“ 稻作文明 ”, 结合课本所学知识可知,我国是世界上最早种植水稻的国家,生活在距今约七千年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,过着定居生活,种植水稻。 所以选项D正确;

选项AB北京人和山顶洞人不会种植农作物,排除;

选项C半坡人种植粟,不种植水稻,排除;

故答案为D。

【点评】 本题考查了河姆渡原始居民。我国是世界上最早种植水稻的国家, 运用所学,分析题目的要求,即可作答。

7.【答案】C

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】依据题干中“半坡遗址有密集的房屋、贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏”结合所学知识可知,半坡原始居民是我国原始农耕生活时期的典型代表。半坡原始居民过着定居的生活,种植农作物,饲养家畜。C符合题意;

集体群居是原始社会早期的生活方式,A不符合题意;

采集渔猎是农业出现之前原始人类的生活方式,B不符合题意;

铁犁牛耕出现在春秋战国时期,D不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查半坡原始居民的知识。难度适中,掌握早期原始农耕生活的代表——半坡原始居民、河姆渡原始居民的基本情况即可作答。

8.【答案】A

【知识点】原始的农耕生活

【解析】【分析】 所示实物遗存可以证明当时已经出现原始农业。河姆渡遗址发现了大量人工水稻的遗迹,表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一,农业工具以骨耜最为典型。故A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题主要考查原始农耕生活相关的知识,考查学生应用知识的能力。河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。那里的居民普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具。我国是世界上最早种植水稻的国家之一。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。

9.【答案】D

【知识点】炎帝和黄帝

【解析】【分析】 由材料“司马迁在《史记.五帝本纪》中,记载了黄帝、尧、舜等远古传说。有学者指出,司马迁对五帝关系的记述不一定准确,但它在一定程度上反映了远古时期我国部落集团逐渐融合的历程”可知,这说明远古传说可为探究历史提供参考,选项D正确;

ABC 三项说法过于绝对且与材料信息不符,排除。

故答案为 D 。

【点评】 本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用古代传说与历史事实的区

别。

10.【答案】C

【知识点】炎帝和黄帝

【解析】【分析】A. 盘古和女娲 ,不符合题意;

B. 后羿和夸父 ,不符合题意;

C.根据所学可知,距今约四五千年,黄帝部落和炎帝部落联合,打败蚩尤部落。从此,黄帝、炎帝部落结成联盟,经过长期发展,形成华夏族,因此后人尊崇黄帝和炎帝为中华民族的人文始祖,故选项C符合题意;

D.尧舜禹,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答在,这是课本上的基础知识,只要准确记忆就可以顺利回答。

11.【答案】(1)玉蟾岩遗址;水稻

(2)占城稻玉米、甘薯、马铃薯适应性强,产量高,耐旱抗寒等

(3)自给自足等命运悲催,地位低下,生活艰苦等。

(4)农奴制阻碍经济的发展;俄国国内社会矛盾尖锐

(5)调动农民的生产积极性,科技兴农采用先进的农业技术,政府政策应当给予支持(言之有理即可)

【知识点】原始的农耕生活;西欧庄园的概况及性质;俄国农奴制的改革与废除

【解析】【分析】(1)依据所学可知,湖南省道县境内、目前发现的世界上最早的人工栽培稻遗址是玉蟾岩遗址。依据所学可知,河姆渡先民最早配置的粮食作物是水稻。

(2)依据材料二“遣使就福建取占城稻(注:占城在今越南中部)三万斛”可知北宋时期是引进的是占城稻;依据材料三“人们在山区和平原地区大量种植玉米”“甘薯从外国传到福建和广东”“马铃薯最先传入台湾”可得出明朝时期传入的农业作物是玉米、甘薯和马铃薯;依据材料二“适应性强、产量高的优”“生长湖短、适应性强、耐贫瘠等”可得出共同特点是适应性强,产量高,耐旱抗寒等。

(3)依据材料四中庄园的信息和所学可知,庄园具有自给自足的特点;依据材料“住处一般是破陋的茅棚,用糊上泥巴的枝条编成的篱笆搭成”“煮成一种稀汤。肉食一年难得碰上几遭”可知,庄园中的农奴命运悲催,地位低下,生活艰苦等。

(4)依据材料五“农村贫困落后,农奴购买力低,生产率低下,这些影响了国内市场的发展”可得出农奴制阻碍经济的发展;依据材料“同时加剧了俄国国内的社会矛盾。”可得出俄国国内社会矛盾尖锐。

(5)依据材料的信息和所学可知,保障粮食安全问题可以从调动农民的生产积极性,科技兴农采用先进的农业技术,政府政策应当给予支持等;理由依据 所学可知,农业生产和粮食安全是国家发展和社会稳定的根本。

21*cnjy*com

【点评】 本题以五则材料为依托,综合考查半坡人和河姆渡人、明清经济发展,题目设计注重基础性,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析作答。

12.【答案】(1)①②;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)袁隆平;农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等。【出处:21教育名师】

【知识点】原始的农耕生活;袁隆平及杂交水稻;现代社会的生态与人口问题

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,我国最早种植粟的是半坡原始居民,最早种植水稻的是河姆渡原始居民,他们位于图3中的①和②两处;依据材料一信息,结合所学知识可知, 中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播,为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)依据所学知识可知,被誉为“杂交水稻之父”的是袁隆平;依据材料二信息,可以看出, 推动现代农业发展的主要因素有: 农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)依据材料三信息“ 由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险 ”,可以看出, 当今世界粮食安全存在的主要问题是:粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;结合所学知识可知,造成这些问题的主要原因是:亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)本题属于开放性题目,言之有理即可,如:粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等;

故答案为:(1)①②;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础;

(2)袁隆平;农业机械的广泛使用、杂交育种技术的突破等;

(3)粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存等;亚非拉各国经济发展落后,收入低;

(4)粮食安全是社会稳定和发展的前提和基础,要努力提高粮食产量,保障粮食自给,恰当的运用贸易手段,维护国内粮食安全,要重视农业,提升农业现代化水平等。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,先依据所学知识,识记课本上的区域,在从图中找出相应位置回答,这就需要学生识记地图;第二问是考查理解能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行理解回答;

(2)本题的第一问,考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;第二问是考查运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,注意紧贴材料信息回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,注意紧贴材料信息回答;第二问是考查理解能力,解答时,依据所学知识进行理解回答;

(4)开放性题目,言之有理即可。

13.【答案】(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:原始部落不断交融而形成。

(2)民族:藏族。友好关系:“患难相恤,暴掠不作”。

(3)答案不唯一,符合题意和史实即可。示例:康熙帝设台湾府管辖台湾;清朝设驻藏大臣管辖西藏;康熙帝平定蒙古准噶尔部噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖新疆;等等。

【知识点】盛唐民族交往与交融;炎帝和黄帝;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】 (1) 根据材料一“距今5000 年左右,传说中的炎帝和黄帝部生活在今陕西渭河流域和黄士高原一带,炎、黄部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。”和所学知识可知,中华民族的人文初祖是皇帝和炎帝。在炎帝部落和黄帝部落联合后,形成了华夏民族,春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进华夏族得到进一步的发展。所以华夏民族是原始部落不断交融而形成的,具有多元一体的特点。

(2) 根据所学知识,吐蕃是今天藏族的祖先。根据材料二“患难相恤,暴掠不作。”可知,唐蕃之间的关系友好,患难相恤,暴掠不作。

(3) 根据材料三和所学知识可知,清朝前期,疆域辽阔,为了巩固统一,顺治帝时期:册封西藏政教首领达赖;康熙帝时期:消灭郑氏集团,设立台湾府;册封西藏政教首领班禅;举行雅克萨反击战,与沙俄签订《尼布楚条约》;平定准噶尔部叛乱,多伦会盟收服外蒙古;派兵入藏驱逐准噶尔部势力;雍正帝时期:派遣驻藏大臣;平定罗卜臧丹增叛乱;乾隆帝:派兵入疆,消灭准噶尔部,设立伊犁将军;平定大小和卓叛乱,统一天山南北;

故答案为:

(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:原始部落不断交融而形成。

(2)民族:藏族。友好关系:“患难相恤,暴掠不作”。

(3)示例:康熙帝设台湾府管辖台湾;清朝设驻藏大臣管辖西藏;康熙帝平定蒙古准噶尔部噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖新疆;等等。答案不唯一,符合题意和史实即可。

【点评】本题主要考查唐代民族交往与融合、炎帝黄帝、清朝巩固统一的相关知识,考查学生对历史基础知识的识记和应用能力。要理解并识记炎帝和黄帝、唐朝的民族关系以及清朝统一的措施相关的知识,并且要明白,国家的统一需要处理好各民族之间的关系,要和睦友好相处。

14.【答案】(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。 21·cn·jy·com

(3)国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

【知识点】就业和社会保障;炎帝和黄帝;三国两晋南北朝时期的民族融合

【解析】【分析】(1)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,汉族和周边其他民族的双向融合,促进了更大范围的民族融合。结合所学知识可知,炎帝和黄帝被后世奉为“人文始祖”。

(2)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)本题考查理解材料的能力。依据材料可知,党的十八大以来我国少数民族自治区的国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)本题考查对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。依据材料结合所学知识可知,铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。本题属于开放型试题,言之有理即可。

故答案为:(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)国民生产总值大幅上升;居民人均可支配收入急剧猛增;城乡居民社会养老保险参保普遍普及。

(4)铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。

【点评】本题考查理解材料的能力。难度较大,需要能对材料进行分析和归纳,找关键信息方可作答。

15.【答案】(1)吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

(2)造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

(3)黄帝和炎帝被后人尊崇为中华民族的“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为中华民族的“人文始祖”。

【知识点】炎帝和黄帝;西汉的建立和“文景之治”;宋代的经济发展

【解析】【分析】⑴由材料一“汉兴,扫除繁苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚,周云成康,汉言文景,美矣”可知,文景之治出现的原因是吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

⑵由材料二“自1949年以来,考古发现的古代瓷窑遗址分布于我国十九个省、市、自治区的170个县,其中分布有宋窑的达130个县,占总数的75%,由于宋瓷大量向海南诸国出口,成为当时风靡世界的畅销货,因而在对外贸易的港口附近建立了不少的瓷窑。如福建路泉州、同安、南安、安溪、莆田所制瓷器,多通过泉州港出口;两浙路武义、东阳以及其他州县的烧瓷,则通过杭州、明州出口”可知,宋代制瓷业的特点是造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

⑶黄帝和炎帝被后人尊崇为“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为“人文始祖”。

故答案为:⑴吸取秦朝因暴政灭亡的教训,实行休养生息政策,文帝、景帝重视“以德化民”,废除严刑苛法,提倡勤俭治国等。

⑵造型精美,名窑众多;分布广泛,港口附近瓷窑众多,江南地区已成为制瓷业中心。

⑶黄帝和炎帝被后人尊崇为中华民族的“人文始祖”。相传,黄帝建造宫室,制作衣裳,还教人们挖井,发明舟车,为后世的衣食住行奠定了基础,为中华文明做出了重大贡献,因而后人尊称他和炎帝为中华民族的“人文始祖”。www.21-cn-jy.com

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记黄帝、等文景之治等相关史实。

16.【答案】(1)农作物:稻谷。原始居民:河姆渡人。

(2)措施:减免田租,减轻徭役、算赋。局面:文景之治。

(3)原因:北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。朝代:南宋。表现:出现了稻棉轮作制。

(4)计策:政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

【知识点】原始的农耕生活;江南地区的开发;西汉的建立和“文景之治”

【解析】【分析】 (1)据材料一结合所学知识可知,图中的农作物是稻谷。结合所学知识可知,“某遗址”是河姆渡人的原始居民的生活区域。

(2)据材料二结合所学知识可知,文帝、景帝发展农业的措施减免田租,减轻徭役、算赋。他们的统治局面历史上称为文景之治。

(3)据材料三结合所学知识可知,南方农业发展的原因是北方战乱,南方相当安定;北方人口大量南迁,给南方带来大量劳动力和先进生产技术;南方水利工程的兴建和农业生产技术的提高。结合所学知识,指出我国古代经济重心南移最后完成的朝代。据材料四可知,明代江南地区水稻耕作技术提高的表现是出现了稻棉轮作制。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,为我国农业发展献计献策为政府要重视农业;政府出台减轻农民负担的政策;研制新型的农业生产工具、生产技术等。

【点评】 本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记原始农耕居民的社会生活、文帝、景帝发展农业的措施、文景之治、南方农业发展的原因、经济重心南移以及表现、为我国农业发展献计献策等知识。

17.【答案】(1)北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2)木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3)相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【知识点】原始的农耕生活;明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧

【解析】【分析】(1)明成祖时修建,1420 年基本建成,1421 年正式迁都北京。包括宫城、皇城、内城、外城。紫禁城是北京城的核心,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群;

(2)依据材料“木结构框架为主”可得出木结构框架为主;依据材料“整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。”可得出整体耐久性较差,保存较难以及维修、翻建、重建的频率很高。依据材料二“2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。”可得出中国传统木结构营造技艺;结合所学可知,河姆渡人干栏式房屋属于早期的木质建筑;

(3)依据材料三“虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的”可知,现在的建筑与我国的传统建筑有相同点是原料以木质为主,不同点是在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用;

故答案为:(1) 北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2) 木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3) 相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息即图片,看懂图片含义,再结合所学知识进行分析回答;后面的两问,都是要求学生准确记忆,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(2)本题的前两问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,从材料中找出回答即可;最后一问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,进行比对回答。

18.【答案】(1)水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2)工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3)利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【知识点】原始的农耕生活;古埃及文明;金字塔;第一次工业革命;计算机网络与现代社会生活

【解析】【分析】(1)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了水稻和粟。我国河姆渡原始居民培植了水稻,半坡原始居民培植了粟。根据材料“尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。”可知原始农业孕育出古代埃及的文明成果有金字塔、文字、专门的艺术和科学;

(2)根据材料二“但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励”可知英国棉纺织业发展后来居上的原因是工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励;

(3)根据材料三“对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。”和所学可知这一干涉系统的利是有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊端是不利于保护人们的隐私和国家安全;

故答案为:(1) 水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2) 工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3) 利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【点评】(1)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)本题考查归纳能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,对这些语句进行归纳回答,注意一定要紧扣材料信息归纳,不要向外延伸;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,再结合所学知识,两者相结合进行分析,这里说的很清楚,从利弊两方面来分析。

19.【答案】(1)①③②

(2)魏晋南北朝时期民族融合加强。北魏孝文帝改革,大力推行汉化政策,推动了北魏的封建化,也促进了北方民族融合。

(3)舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。丰富了市民的娱乐文化生活,影响了宋词的创作。

(4)由被禁止到开始盛行。文艺复兴弘扬人文主;商品经济与资本主义萌芽的发展;市民阶层的壮大;教会势力的相对衰落。

【知识点】原始的农耕生活;北魏孝文帝的改革;盛唐开放的社会风气;鉴真与玄奘;宋元时期繁华的都市生活;清政府对西藏地区的管辖;文艺复兴21·世纪*教育网

【解析】【分析】(1)从材料一中找出能说明以下主题的文物,①属于新石器时期时代,对应中国境内文明的起源;②描绘于17世纪,对应清朝前期统一多民族国家的巩固与发展;③绘于初唐,对应唐朝繁荣与开放的时代。

(2)依据材料二“……近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格”概括“方舞”所体现的时代特征是魏晋南北朝时期民族融合加强。列举史实:北魏时期孝文帝改革,大力推行汉化政策,学习汉人文化,推动了北魏的封建化以及北方民族大融合。

(3)依据材料三概括北宋舞蹈艺术发展的特点,据“北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来”“文化夜市开始出现”可知舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,据“由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新”可知舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。依据材料三分析其影响,据“市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演”可知丰富了市民的娱乐文化生活,,据“观舞写词也成为宋代文人的风尚”可知影响了宋词的创作。

(4)依据材料四“从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞”,说出14、15世纪前后欧洲舞蹈由被禁止到开始盛行。依据材料四“14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞”可知与文艺复兴佛弘扬人文主义有关,再结合所学知识,原因还有这一时期商品经济和资本主义萌芽的发展,市民阶层的壮大,以及教会势力的相对衰落。

故答案为:(1)①③②

(2)魏晋南北朝时期民族融合加强。北魏孝文帝改革,大力推行汉化政策,推动了北魏的封建化,也促进了北方民族融合。

(3)舞蹈艺术发展迅速,打破了时间、空间的限制,舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。丰富了市民的娱乐文化生活,影响了宋词的创作。

(4)由被禁止到开始盛行。文艺复兴弘扬人文主;商品经济与资本主义萌芽的发展;市民阶层的壮大;教会势力的相对衰落。

【点评】本题考查原始农耕生活、盛唐气象、清朝统一多民族国家的巩固与发展、北魏孝文帝改革及民族融合、宋代的文化及文艺复兴等相关知识。难度较大,需要熟练掌握基础知识,能够对材料进行归纳总结,综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)周口店北京猿人遗址、长城、都江堰_青城山;中国雕版印刷技艺、京剧。

(2)周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

(3)宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。与日本、高丽、东南亚、印度、阿拉伯、波斯以及东非国家或地区都有贸易往来。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

(4)①在文化遗产的保护和开发利用上,要坚持保护第一的原则;②在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

【知识点】中国境内的早期人类;中国古代重要工程;中国古代四大发明及影响;宋元时期发达的中外交通;李冰与都江堰;清朝的文学艺术——红楼梦、昆曲、京剧

【解析】【分析】⑴物质文化遗产又称有形文化遗产,如材料中的周口店北京猿人遗址、长城、都江堰一青城山;非物质文化遗产,又称口头或无形遗产,如中国雕版印刷技艺、京剧。

⑵本题设问开放,言之成理即可。介绍周口店要涉及位置、时间、出土文物、地位或影响等方面的信息,如:周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

⑶由图片“宋泉州市舶司遗址”,结合所学,宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。由图片“元代海上交通图”,结合所学,元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

⑷关于遗产保护和开发利用的关系,首先,要把文化遗产放到第一位。其次,在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

故答案为:⑴周口店北京猿人遗址、长城、都江堰_青城山;中国雕版印刷技艺、京剧。

⑵周口店北京猿人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,距今约70万--20万年,遗址发现了大量古人类化石和石器,为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

⑶宋朝时,泉州是闻名世界的大商港,对外贸易非常繁荣,朝廷在泉州设立市舶司管理对外贸易,贸易税在财政收入中占有重要地位。元朝时,泉州是海上丝绸之路的重要起点,是世界上重要的商贸港口。与日本、高丽、东南亚、印度、阿拉伯、波斯以及东非国家或地区都有贸易往来。由此可见,泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。

⑷①在文化遗产的保护和开发利用上,要坚持保护第一的原则;②在充分保护的前提下进行适度的开发利用,并不断改进和完善保护工作等。

【点评】本题考查人类文化遗产的分类、中国境内的早期人类、宋元时期发达的中外交通等有关知识。试题阅读量大,设置的问题多且类型多样。这样的设置既考查了学生对基础知识的掌握情况,也考查了学生综合运用历史知识的能力,难度较大。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:202分

分值分布 客观题(占比) 20.0(9.9%)

主观题(占比) 182.0(90.1%)

题量分布 客观题(占比) 10(50.0%)

主观题(占比) 10(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 10(50.0%) 182.0(90.1%)

单选题 10(50.0%) 20.0(9.9%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (75.0%)

2 容易 (15.0%)

3 困难 (10.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 金字塔 15.0(7.4%) 18

2 文艺复兴 20.0(9.9%) 19

3 第一次工业革命 15.0(7.4%) 18

4 炎帝和黄帝 54.0(26.7%) 9,10,13,14,15

5 中国古代四大发明及影响 17.0(8.4%) 20

6 李冰与都江堰 17.0(8.4%) 20

7 宋元时期发达的中外交通 17.0(8.4%) 20

8 西汉的建立和“文景之治” 35.0(17.3%) 15,16

9 盛唐开放的社会风气 20.0(9.9%) 19

10 中国境内的早期人类 25.0(12.4%) 1,2,3,4,20

11 北魏孝文帝的改革 20.0(9.9%) 19

12 清政府对西藏地区的管辖 35.0(17.3%) 13,19

13 三国两晋南北朝时期的民族融合 20.0(9.9%) 14

14 宋代的经济发展 15.0(7.4%) 15

15 原始的农耕生活 123.0(60.9%) 5,6,7,8,11,12,16,17,18,19

16 计算机网络与现代社会生活 15.0(7.4%) 18

17 古埃及文明 15.0(7.4%) 18

18 就业和社会保障 20.0(9.9%) 14

19 江南地区的开发 20.0(9.9%) 16

20 清朝的文学艺术——红楼梦、昆曲、京剧 17.0(8.4%) 20

21 现代社会的生态与人口问题 20.0(9.9%) 12

22 鉴真与玄奘 20.0(9.9%) 19

23 中国古代重要工程 17.0(8.4%) 20

24 袁隆平及杂交水稻 20.0(9.9%) 12

25 宋元时期繁华的都市生活 20.0(9.9%) 19

26 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 15.0(7.4%) 13

27 清朝对西北疆域的管辖 15.0(7.4%) 13

28 西欧庄园的概况及性质 25.0(12.4%) 11

29 俄国农奴制的改革与废除 25.0(12.4%) 11

30 盛唐民族交往与交融 15.0(7.4%) 13

31 明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧 15.0(7.4%) 17

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录