2021-2022学年人教版物理八年级下册10.1浮力说课课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版物理八年级下册10.1浮力说课课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-28 19:42:06 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

浮力

人教版八年级物理第十章第1节

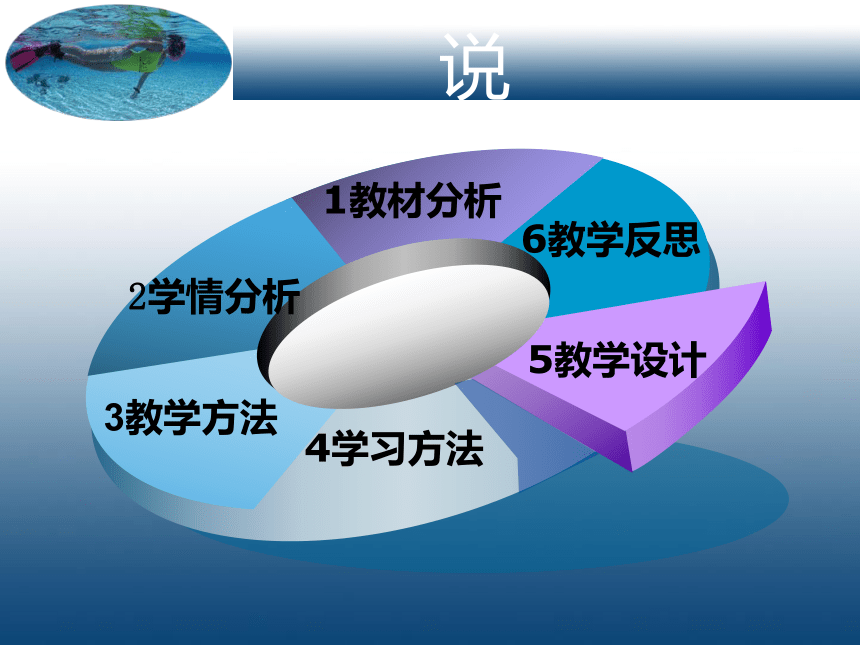

说

2学情分析

1教材分析

6教学反思

5教学设计

4学习方法

3教学方法

说

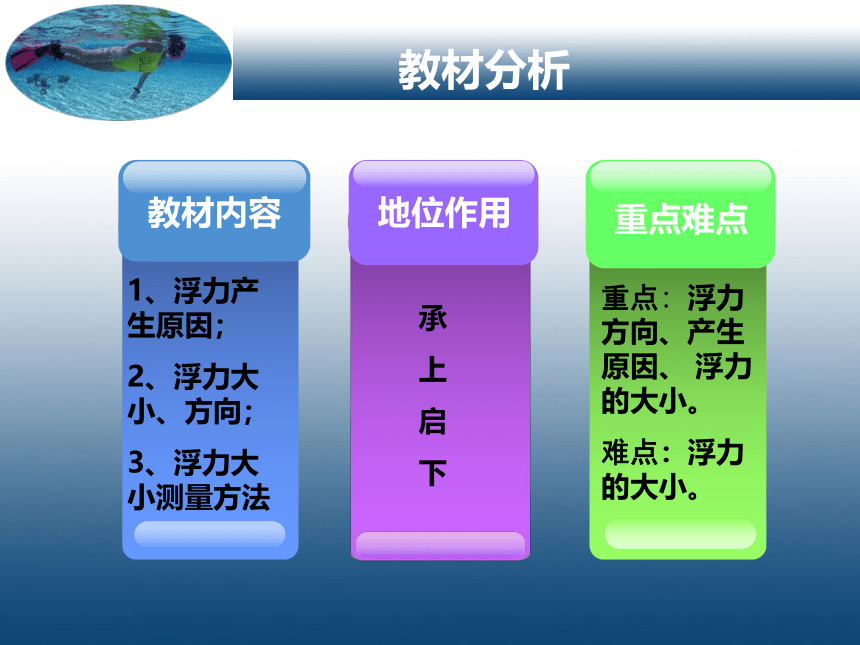

教材内容

地位作用

重点难点

1、浮力产生原因;

2、浮力大小、方向;

3、浮力大小测量方法

承

上

启

下

重点:浮力方向、产生原因、 浮力的大小。

难点:浮力的大小。

教材分析

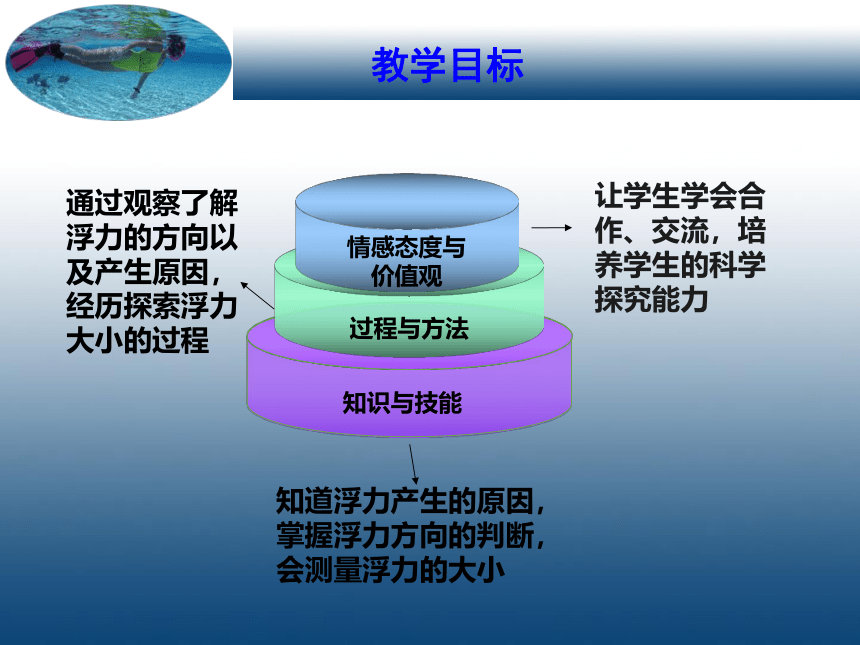

情感态度与

价值观

过程与方法

知识与技能

知道浮力产生的原因,

掌握浮力方向的判断,

会测量浮力的大小

让学生学会合作、交流,培养学生的科学探究能力

通过观察了解浮力的方向以及产生原因,经历探索浮力大小的过程

教学目标

15岁左右的初中生的思维方式要求逐步由形象思维向抽象思维过渡,因此在教学中应注意积极引导学生应用已掌握的基础知识(二力平衡、弹簧测力计的使用),通过理论分析和推理判断来获得新知识,发展抽象思维能力。当然在此过程中仍需以一些感性认识作为依托,可以借助实验加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

学情分析

主导——主体教学法

以学生分组实验为主,演示实验及多媒体课件展示的教学方法为辅。提高课堂效率,激发学生的求知欲望,培养学生的合作、交流能力。充分体现以教师为主导,以学生为主体的原则,体现从生活中的浮力现象走向物理。

教学方法

分组实验、讨论交流

学生自己动手、思考,和其他同学讨论、交流的学习方法。这样可以增强学生的创造性思维和与其他同学合作、交流的能力。

学习方法

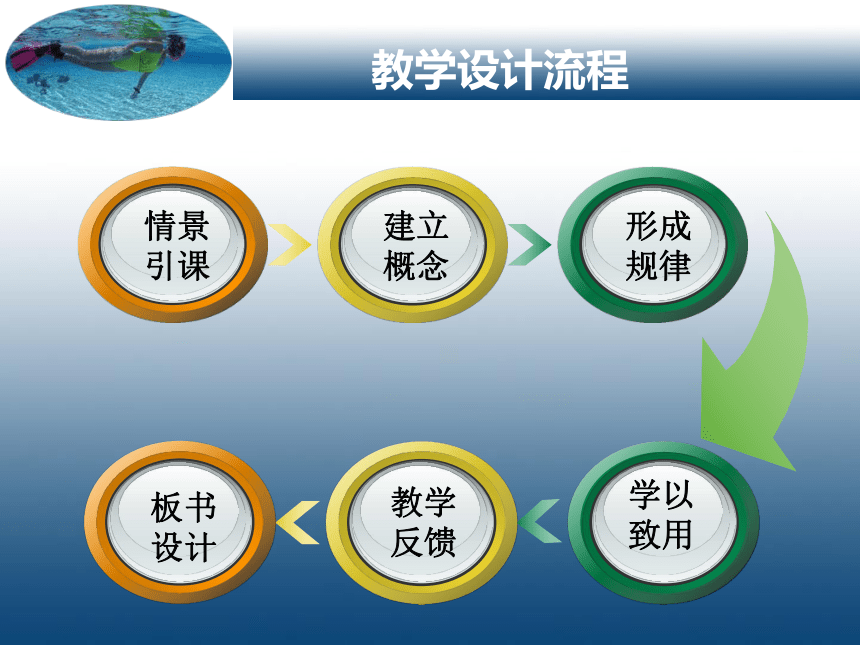

教学设计流程

板书

设计

教学

反馈

学以

致用

情景

引课

建立

概念

形成

规律

1、木船和万吨客轮为什么能浮在水面上?

情景引课

2、飞机和热气球为什么没有掉下来?

浮力概念建立

师生分析

得出结论

演示实验

规律—浮力大小的探究

F浮= G-F拉

得出一种测量物体浮力的方法:称重法

探究准备

设计意图

问题:潜水艇的浮力可以用弹簧测力计来测量吗?

规律—浮力大小的探究

探究:浮力的大小等于什么?

学生实验感知

让学生亲自感受把塑料瓶向水中按的过程中塑料瓶受到的浮力与排开水多少有怎样的关系?

设计意图

让学生亲身体验浮力与物体排开水多少的关系,从而建立浮力与排水量之间的联系。

规律—浮力大小的探究

学生可以根据自己的理解进行大胆的猜测:

猜想与假设

规律—浮力大小的探究

通过讨论交流实验方案找出最优方案,明确如何做实验,减少了实验的盲目性 。

实验设计

学生以小组为单位讨论实验方案,然后各个小组进行交流,找到最优方案。由于前面已经总结了用弹簧测力计测量浮力大小的方法,因此,在接下来的实验当中重点算出物体排开液体所受到的重力。

规律—浮力大小的探究

设计意图

进行实验

规律—浮力大小的探究

实验 小组 G(N)

1 1.2 0.2 1.0 0.3 1.4 1.1

2 1.25 0.2 1.05 0.3 1.35 1.05

… 1.2 0.2 1.0 0.3 1.4 1.1

数据分析

规律—浮力大小的探究

得出结论

规律—浮力大小的探究

通过教师主导,学生探究,让学生学会合作、交流,培养学生的科学探究能力,实现情感态度与价值观的目标。

浸在液体中的物体所受的浮力,大小等于它排开的液体所受的重力。

设计意图

学以致用(一)

根据提供的数据,求潜水艇所受的浮力。

设计意图

与前面提到的“怎样测量潜水艇的浮力”相呼应

学以致用(二)

1874年8月的一天,在大西洋亚速尔群岛的西南方,有一艘深海考察潜艇,为研究海底矿产资源的分布,正在向深处下潜。

舱内的考察人员被海底迷人的景色陶醉了,致使下潜速度过大,船体猛然撞到海底,陷入海底的沉积物中了。

船员把潜艇水舱中的水全部排出,企图上浮。奇怪的是,潜艇丝毫不动,像被海底“吸”住一样。这是为什么?难道浮力真的消失了吗?怎么办?你能替他们想出摆脱困境的办法吗?

采访学生

用自己的语言描述所学知识

设计意图

方便学生记忆和理解,让学生的认识规律从感性上升到理性阶段,又在最大程度上发挥了个体优势、群体优势和主观能动性

教师补充

投影展示

教学课件内容

归纳

总结

教学反馈

板书设计

教学反思

1.应敢于放手让学生亲自动手进行实验探究,使学生由被动接受知识转变为主动获取知识,通过实践使学生体会到学习的乐趣。

2.在探究测量浮力大小时,测量方法很多,我们是找到最佳方案进行实验的。如果仍有学生坚持自己的方案,可以允许其按照自己的方案进行,不要让学生留有遗憾。

Thank you!

浮力

人教版八年级物理第十章第1节

说

2学情分析

1教材分析

6教学反思

5教学设计

4学习方法

3教学方法

说

教材内容

地位作用

重点难点

1、浮力产生原因;

2、浮力大小、方向;

3、浮力大小测量方法

承

上

启

下

重点:浮力方向、产生原因、 浮力的大小。

难点:浮力的大小。

教材分析

情感态度与

价值观

过程与方法

知识与技能

知道浮力产生的原因,

掌握浮力方向的判断,

会测量浮力的大小

让学生学会合作、交流,培养学生的科学探究能力

通过观察了解浮力的方向以及产生原因,经历探索浮力大小的过程

教学目标

15岁左右的初中生的思维方式要求逐步由形象思维向抽象思维过渡,因此在教学中应注意积极引导学生应用已掌握的基础知识(二力平衡、弹簧测力计的使用),通过理论分析和推理判断来获得新知识,发展抽象思维能力。当然在此过程中仍需以一些感性认识作为依托,可以借助实验加强直观性和形象性,以便学生理解和掌握。

学情分析

主导——主体教学法

以学生分组实验为主,演示实验及多媒体课件展示的教学方法为辅。提高课堂效率,激发学生的求知欲望,培养学生的合作、交流能力。充分体现以教师为主导,以学生为主体的原则,体现从生活中的浮力现象走向物理。

教学方法

分组实验、讨论交流

学生自己动手、思考,和其他同学讨论、交流的学习方法。这样可以增强学生的创造性思维和与其他同学合作、交流的能力。

学习方法

教学设计流程

板书

设计

教学

反馈

学以

致用

情景

引课

建立

概念

形成

规律

1、木船和万吨客轮为什么能浮在水面上?

情景引课

2、飞机和热气球为什么没有掉下来?

浮力概念建立

师生分析

得出结论

演示实验

规律—浮力大小的探究

F浮= G-F拉

得出一种测量物体浮力的方法:称重法

探究准备

设计意图

问题:潜水艇的浮力可以用弹簧测力计来测量吗?

规律—浮力大小的探究

探究:浮力的大小等于什么?

学生实验感知

让学生亲自感受把塑料瓶向水中按的过程中塑料瓶受到的浮力与排开水多少有怎样的关系?

设计意图

让学生亲身体验浮力与物体排开水多少的关系,从而建立浮力与排水量之间的联系。

规律—浮力大小的探究

学生可以根据自己的理解进行大胆的猜测:

猜想与假设

规律—浮力大小的探究

通过讨论交流实验方案找出最优方案,明确如何做实验,减少了实验的盲目性 。

实验设计

学生以小组为单位讨论实验方案,然后各个小组进行交流,找到最优方案。由于前面已经总结了用弹簧测力计测量浮力大小的方法,因此,在接下来的实验当中重点算出物体排开液体所受到的重力。

规律—浮力大小的探究

设计意图

进行实验

规律—浮力大小的探究

实验 小组 G(N)

1 1.2 0.2 1.0 0.3 1.4 1.1

2 1.25 0.2 1.05 0.3 1.35 1.05

… 1.2 0.2 1.0 0.3 1.4 1.1

数据分析

规律—浮力大小的探究

得出结论

规律—浮力大小的探究

通过教师主导,学生探究,让学生学会合作、交流,培养学生的科学探究能力,实现情感态度与价值观的目标。

浸在液体中的物体所受的浮力,大小等于它排开的液体所受的重力。

设计意图

学以致用(一)

根据提供的数据,求潜水艇所受的浮力。

设计意图

与前面提到的“怎样测量潜水艇的浮力”相呼应

学以致用(二)

1874年8月的一天,在大西洋亚速尔群岛的西南方,有一艘深海考察潜艇,为研究海底矿产资源的分布,正在向深处下潜。

舱内的考察人员被海底迷人的景色陶醉了,致使下潜速度过大,船体猛然撞到海底,陷入海底的沉积物中了。

船员把潜艇水舱中的水全部排出,企图上浮。奇怪的是,潜艇丝毫不动,像被海底“吸”住一样。这是为什么?难道浮力真的消失了吗?怎么办?你能替他们想出摆脱困境的办法吗?

采访学生

用自己的语言描述所学知识

设计意图

方便学生记忆和理解,让学生的认识规律从感性上升到理性阶段,又在最大程度上发挥了个体优势、群体优势和主观能动性

教师补充

投影展示

教学课件内容

归纳

总结

教学反馈

板书设计

教学反思

1.应敢于放手让学生亲自动手进行实验探究,使学生由被动接受知识转变为主动获取知识,通过实践使学生体会到学习的乐趣。

2.在探究测量浮力大小时,测量方法很多,我们是找到最佳方案进行实验的。如果仍有学生坚持自己的方案,可以允许其按照自己的方案进行,不要让学生留有遗憾。

Thank you!