初中历史2020—2022三年中考真题汇编 9.中国近代社会的发展 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 初中历史2020—2022三年中考真题汇编 9.中国近代社会的发展 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 994.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 08:51:58 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 9.中国近代社会的发展 试卷

一、单选题(共10题;共20分)

1.(2分)(2021·聊城)“迹其性本强悍,勇不顾亲,而能畏义而好贤,屈己以从谏,刻厉矫揉,力于为善,此所以致贞观之治也。”史学家范祖在这段话中称颂的是( )

A.汉文帝 B.汉武帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

2.(2分)(2022·云南)唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。下列体现这一时代特征的是( )

A.鉴真受邀到日本传授佛法 B.玄奘游学天竺带回佛经

C.白居易的诗关注人民疾苦 D.文成公主入藏带去技术和书籍

3.(2分)(2022·天水)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.官吏冗余 D.宦官专权

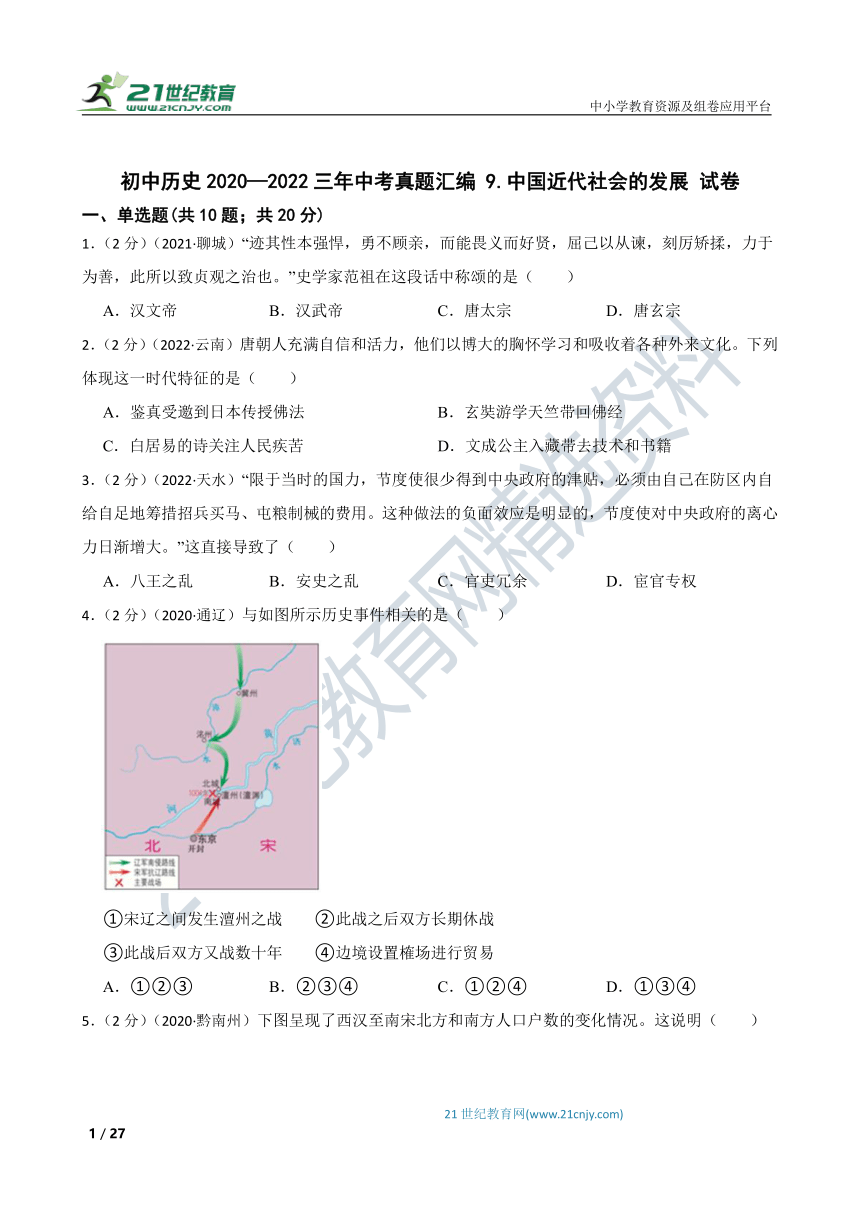

4.(2分)(2020·通辽)与如图所示历史事件相关的是( )

①宋辽之间发生澶州之战 ②此战之后双方长期休战

③此战后双方又战数十年 ④边境设置榷场进行贸易

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

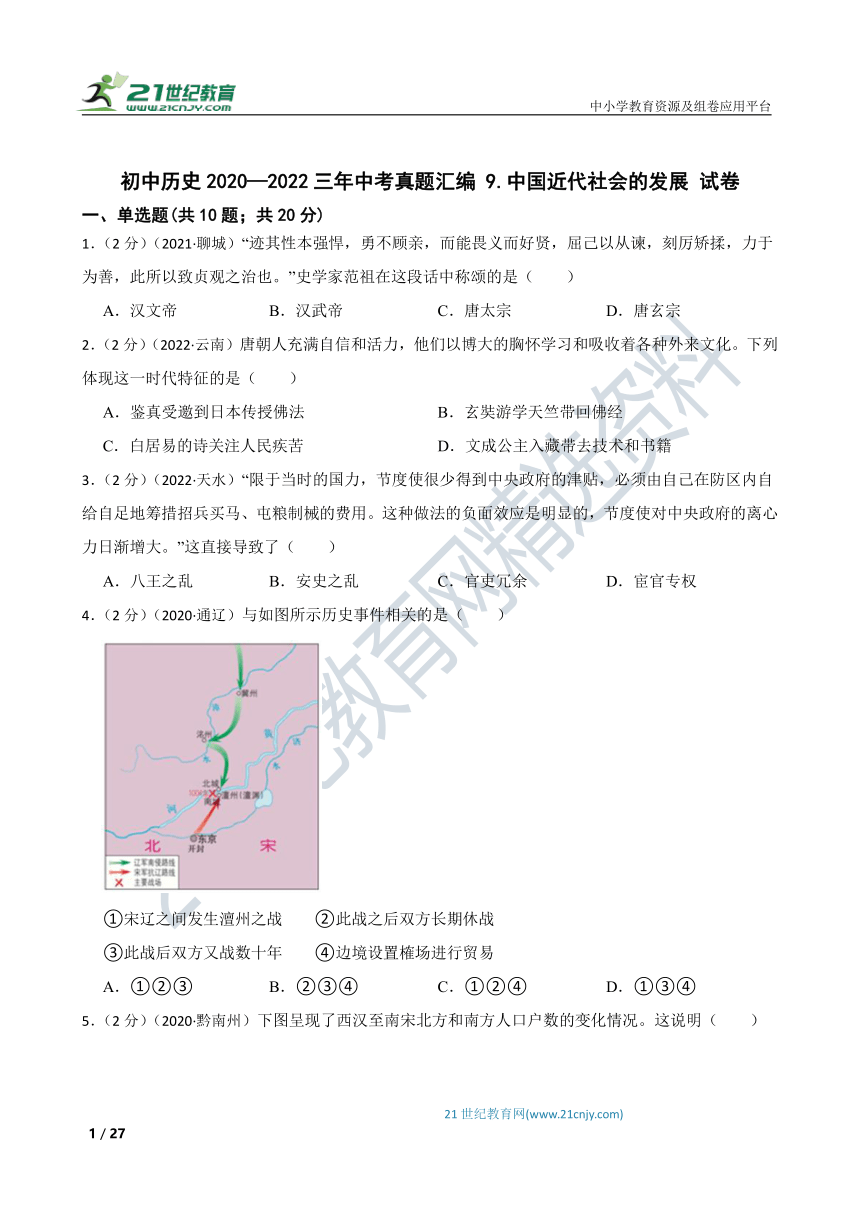

5.(2分)(2020·黔南州)下图呈现了西汉至南宋北方和南方人口户数的变化情况。这说明( )

A.北方财富增长 B.中央集权加强

C.经济重心南移 D.城市生活繁荣

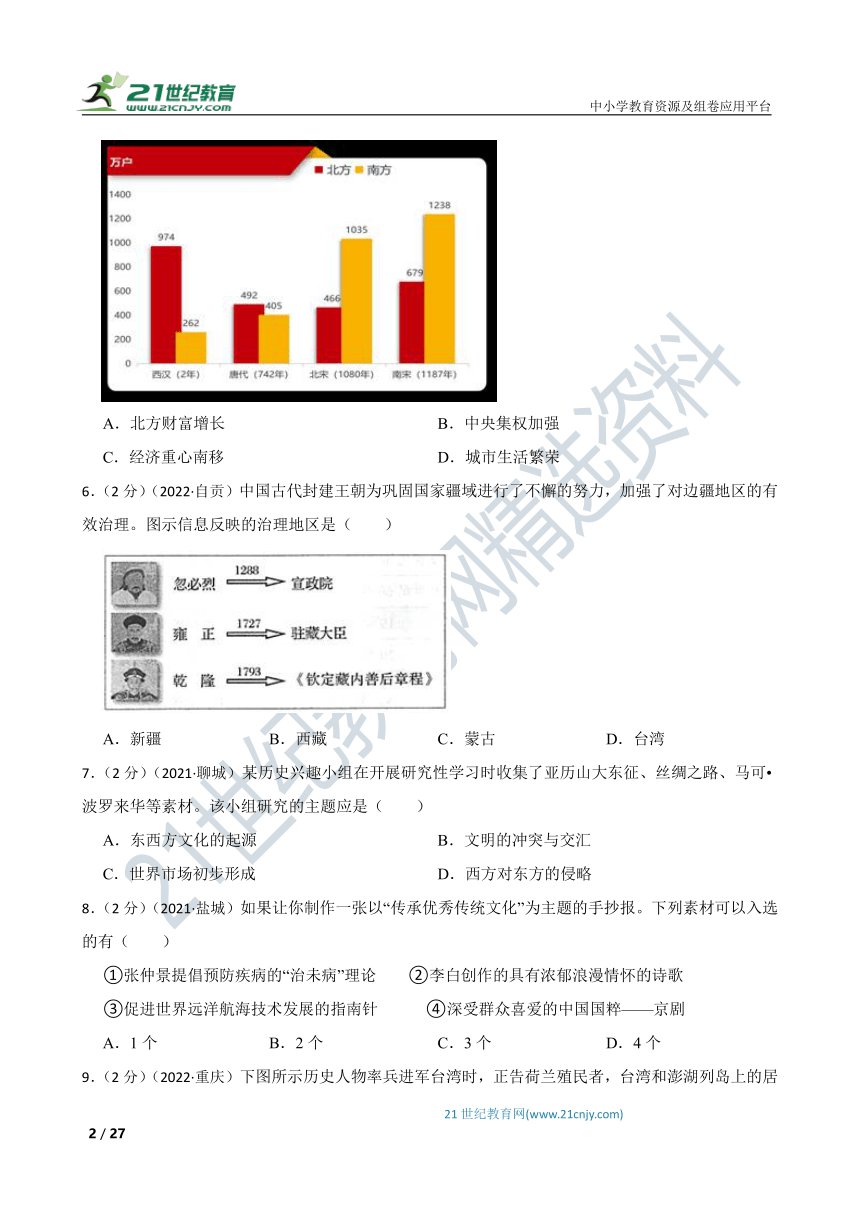

6.(2分)(2022·自贡)中国古代封建王朝为巩固国家疆域进行了不懈的努力,加强了对边疆地区的有效治理。图示信息反映的治理地区是( )

A.新疆 B.西藏 C.蒙古 D.台湾

7.(2分)(2021·聊城)某历史兴趣小组在开展研究性学习时收集了亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华等素材。该小组研究的主题应是( )

A.东西方文化的起源 B.文明的冲突与交汇

C.世界市场初步形成 D.西方对东方的侵略

8.(2分)(2021·盐城)如果让你制作一张以“传承优秀传统文化”为主题的手抄报。下列素材可以入选的有( )

①张仲景提倡预防疾病的“治未病”理论 ②李白创作的具有浓郁浪漫情怀的诗歌

③促进世界远洋航海技术发展的指南针 ④深受群众喜爱的中国国粹——京剧

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

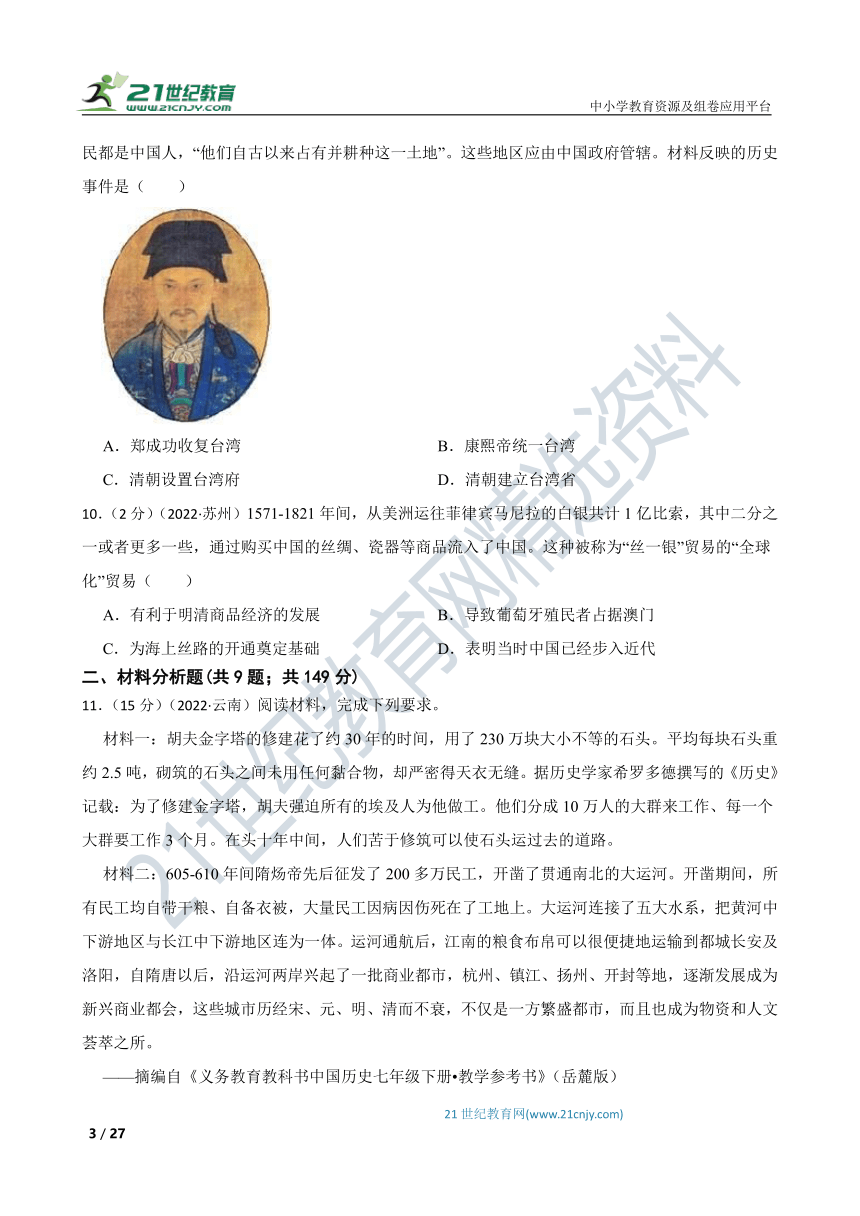

9.(2分)(2022·重庆)下图所示历史人物率兵进军台湾时,正告荷兰殖民者,台湾和澎湖列岛上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。这些地区应由中国政府管辖。材料反映的历史事件是( )

A.郑成功收复台湾 B.康熙帝统一台湾

C.清朝设置台湾府 D.清朝建立台湾省

10.(2分)(2022·苏州)1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计1亿比索,其中二分之一或者更多一些,通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银”贸易的“全球化”贸易( )

A.有利于明清商品经济的发展 B.导致葡萄牙殖民者占据澳门

C.为海上丝路的开通奠定基础 D.表明当时中国已经步入近代

二、材料分析题(共9题;共149分)

11.(15分)(2022·云南)阅读材料,完成下列要求。

材料一:胡夫金字塔的修建花了约30年的时间,用了230万块大小不等的石头。平均每块石头重约2.5吨,砌筑的石头之间未用任何黏合物,却严密得天衣无缝。据历史学家希罗多德撰写的《历史》记载:为了修建金字塔,胡夫强迫所有的埃及人为他做工。他们分成10万人的大群来工作、每一个大群要工作3个月。在头十年中间,人们苦于修筑可以使石头运过去的道路。

材料二:605-610年间隋炀帝先后征发了200多万民工,开凿了贯通南北的大运河。开凿期间,所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在了工地上。大运河连接了五大水系,把黄河中下游地区与长江中下游地区连为一体。运河通航后,江南的粮食布帛可以很便捷地运输到都城长安及洛阳,自隋唐以后,沿运河两岸兴起了一批商业都市,杭州、镇江、扬州、开封等地,逐渐发展成为新兴商业都会,这些城市历经宋、元、明、清而不衰,不仅是一方繁盛都市,而且也成为物资和人文荟萃之所。

——摘编自《义务教育教科书中国历史七年级下册 教学参考书》(岳麓版)

(1)(5分)结合所学知识,指出金字塔是哪一地区文明的象征?

(2)(5分)关于隋朝大运河的修建,同学们有以下观点:第一种,大运河的修建是隋朝灭亡的祸

水,第二种,大运河的修建有利于国家的统一和发展。你的观点是什么?请简要说出你的理由。(要求:明确写出自己的观点;说明理由要有史实依据)

(3)(5分)综合以上材料并结合所学知识,说一说你对古代大型工程的看法。

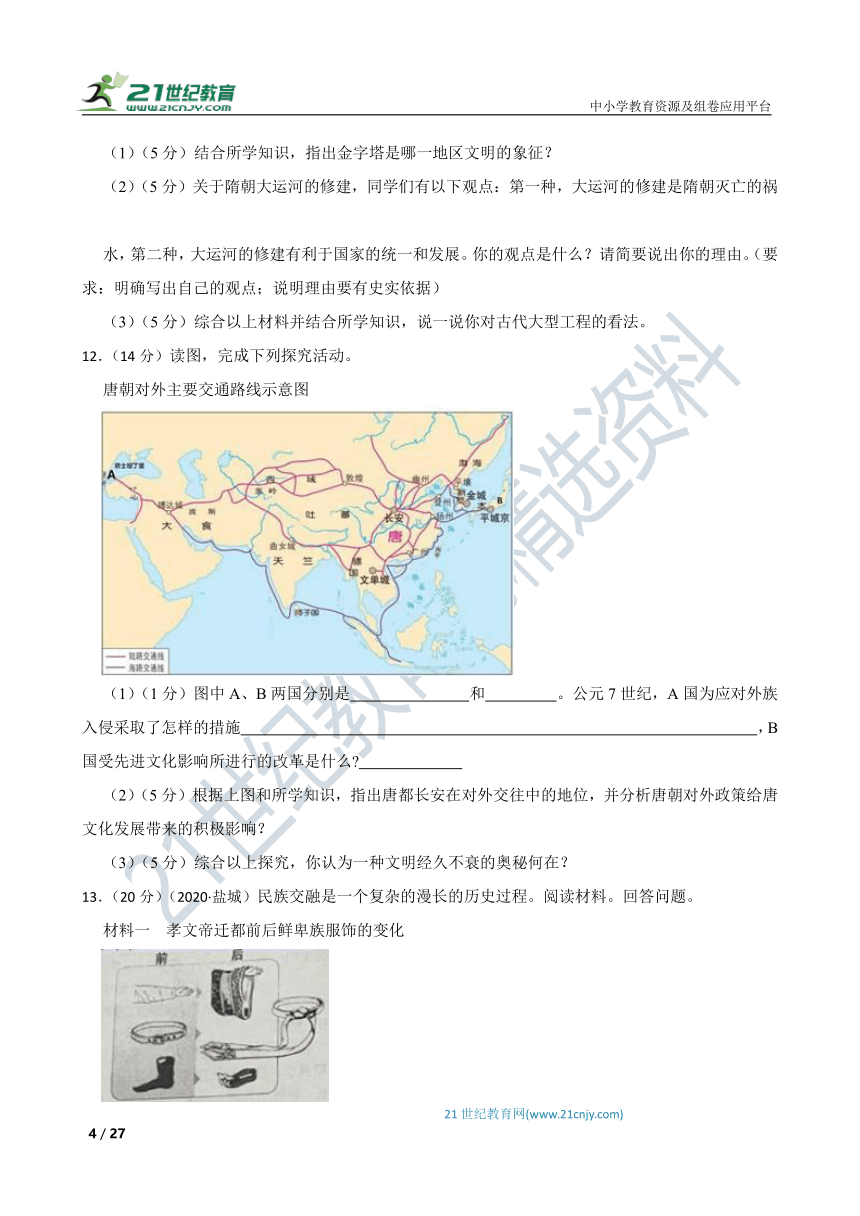

12.(14分)读图,完成下列探究活动。

唐朝对外主要交通路线示意图

(1)(1分)图中A、B两国分别是 和 。公元7世纪,A国为应对外族入侵采取了怎样的措施 ,B国受先进文化影响所进行的改革是什么

(2)(5分)根据上图和所学知识,指出唐都长安在对外交往中的地位,并分析唐朝对外政策给唐文化发展带来的积极影响?

(3)(5分)综合以上探究,你认为一种文明经久不衰的奥秘何在?

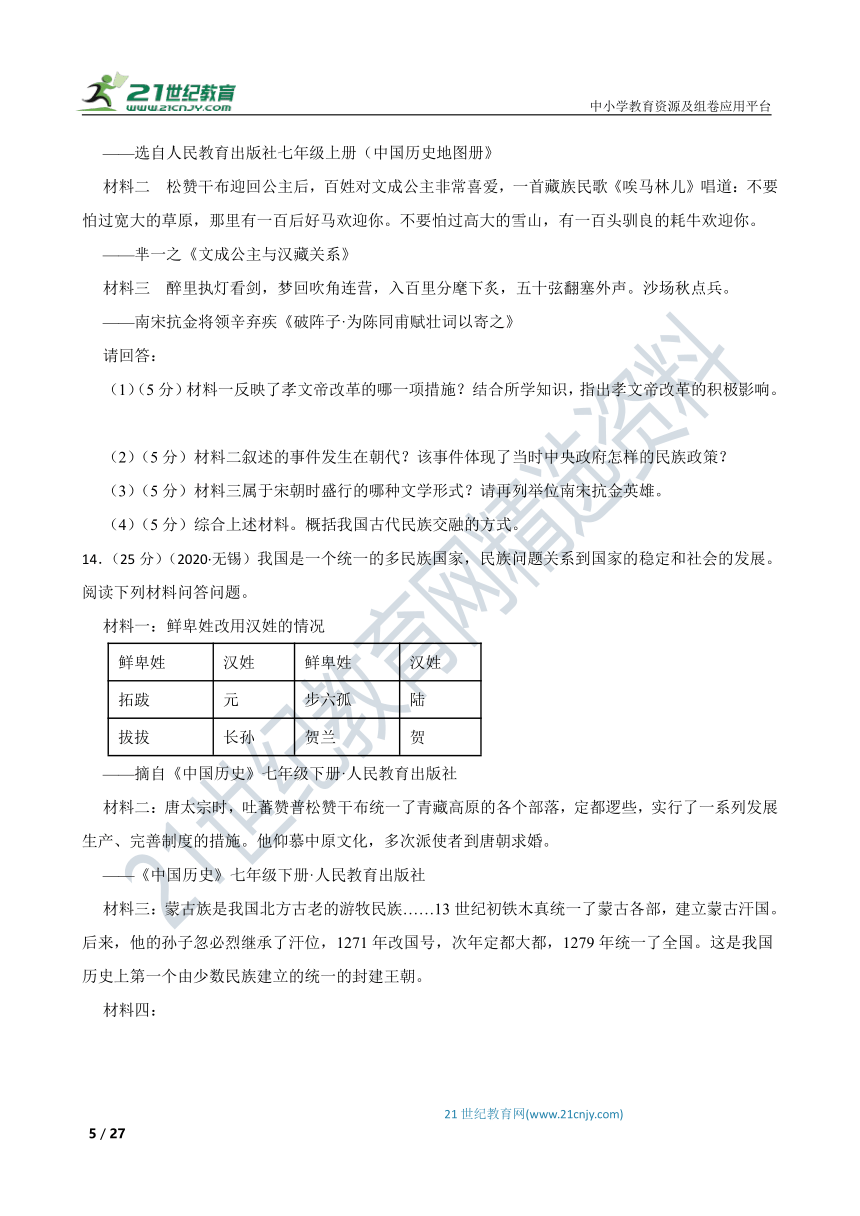

13.(20分)(2020·盐城)民族交融是一个复杂的漫长的历史过程。阅读材料。回答问题。

材料一 孝文帝迁都前后鲜卑族服饰的变化

——选自人民教育出版社七年级上册(中国历史地图册》

材料二 松赞干布迎回公主后,百姓对文成公主非常喜爱,一首藏族民歌《唉马林儿》唱道:不要怕过宽大的草原,那里有一百后好马欢迎你。不要怕过高大的雪山,有一百头驯良的耗牛欢迎你。

——芈一之《文成公主与汉藏关系》

材料三 醉里执灯看剑,梦回吹角连营,入百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

——南宋抗金将领辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

请回答:

(1)(5分)材料一反映了孝文帝改革的哪一项措施?结合所学知识,指出孝文帝改革的积极影响。

(2)(5分)材料二叙述的事件发生在朝代?该事件体现了当时中央政府怎样的民族政策?

(3)(5分)材料三属于宋朝时盛行的哪种文学形式?请再列举位南宋抗金英雄。

(4)(5分)综合上述材料。概括我国古代民族交融的方式。

14.(25分)(2020·无锡)我国是一个统一的多民族国家,民族问题关系到国家的稳定和社会的发展。阅读下列材料问答问题。

材料一:鲜卑姓改用汉姓的情况

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

——摘自《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

材料二:唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一了青藏高原的各个部落,定都逻些,实行了一系列发展生产、完善制度的措施。他仰慕中原文化,多次派使者到唐朝求婚。

——《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

材料三:蒙古族是我国北方古老的游牧民族……13世纪初铁木真统一了蒙古各部,建立蒙古汗国。后来,他的孙子忽必烈继承了汗位,1271年改国号,次年定都大都,1279年统一了全国。这是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建王朝。

材料四:

清政府颁赐的金奔巴瓶 金瓶掣签制度 金瓶掣签,又称为金瓶鉴别,是藏族认定藏传佛教最高等的大活佛转世灵童的方式,是清王朝乾隆五十七年(1792年)正式设立的制度。自清朝以来,藏传佛教活佛转世灵童需在中央代表监督下,经金瓶掣签认定。

(1)(5分)材料一反映的是我国古代历史上的哪次改革?这次改革有何重大影响?

(2)(5分)依据材料二并结合所学知识,说出唐太宗把哪位公主嫁给了松赞干布?

(3)(5分)材料三中“我国历史上第一个由少数民族建立的统一全国的封建王朝”是指哪个朝代?

(4)(5分)材料四所示的金瓶掣签制度反映了清政府对哪一地区的管辖?除此之外,清政府还采取哪些措施加强对这一地区的管理?(写出一点即可)

(5)(5分)综合所学,谈谈你对中国古代民族关系的认识。

15.(10分)(2021·河南)阅读下列材料,回答问题:

材料一 图中的北宋汴京虹桥采用了中国传统的木拱结构,这种构造不仅很好地发挥了木材自身抗拉能力强的特点,而且弧形的桥身有着相当大的跨越空间的能力。

张择端《清明上河图》中描绘的北宋汴京虹桥

材料二 罗马大竞技场在吸收希腊建筑特点的同时,它的拱券构造很好地发挥了石材延展能力弱、抗挤压力强的特点,赋予建筑独特的艺术风格。

罗马大竞技场遗址

——摘编自[日]佐藤达生《图说西方建筑简史》

(1)(5分)据材料一和材料二,指出汴京虹桥和罗马大竞技场在“构造”上的相同之处,并概括影响建筑风格的因素。

(2)(5分)建筑是凝固的历史和文化。结合上述探究,你如何看待东西方文化?

16.(15分)(2020·荆门)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西汉初,诸侯王势力强大,有的公开反抗朝廷派来的官吏,有的甚至举兵叛乱。地方上的豪强地主也发展起来,兼并土地,聚敛财富,横行乡里,与官府分庭对抗。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级上册

材料二:《宋史 职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(

指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

材料三:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极恢复发展社会经济的同时,在政治上采取了一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

(1)(5分)根据材料一,结合所学知识回答,汉武帝采取了什么措施解决诸侯王和豪强地主问题?这些措施产生的作用是什么?

(2)(5分)根据材料二,回答通判的职权和作用。(不得照抄原文)

(3)(5分)根据材料三,结合所学知识回答,为了强化皇权,朱元璋在地方采取了什么措施?为了监视官民,朱元璋设立了什么机构?

17.(15分)(2022·天水)国家统一,民族交融是中国历史发展的主流。阅读材料,完成下列要求。

材料一:魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

材料二:戚厚杰著《台湾光复》目录节选(见下图)

材料三:台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话(2021年10月9日)

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期北方地区的民族交融对中国历史造成的影响。

(2)(5分)根据材料二并结合所学知识,指出材料中“义正驱红夷,统一铭青史”“驱逐倭奴,恢复中华”分别叙述的历史事件。

(3)(5分)依据材料三,指出“台湾问题”的性质是什么?结合所学知识谈谈你对当今祖国统一问题的看法。

18.(10分)(2020·邵阳)我国是传统的农业大国,农民是中国革命和社会主义建设的重要力量。阅读材料,回答问题。

材料一:从秦朝的陈胜、吴广起,……直至清朝的太平天国,都是农民武装反抗地主阶级的革命战争。旧式农民战争受流寇主义、小生产的散漫性与平均主义的影响,往往不能成功。中国共产党人要取得胜利,也需要有以农民为主力军的革命战争,当然不能走旧式农民战争的老路,必须建立根据地。对历史上农民起义经验教训进行总结,造成工农武装割据……走农村包围城市、武装夺取政权的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命和中国共产党》等

材料二:当年党中央离开西柏坡的时候,毛泽东同志说是“进京赶考”,并坚定地表示:“我们决不当李自成”,表现出无产阶级政党及其领袖的清醒头脑和革命气魄。

——摘编自李行健《西柏坡:脱贫致富“赶考路”》

材料三:1640年李自成农民起义军提出“均田免赋”的口号,但没有真正实行。1950年新中国开启了消灭封建剥削制度的深刻的社会变革,农民真正获得了解放。

——摘编自统编义务教育历史教材毛泽东进京赶考(油画)

(1)(5分)根据材料并结合所学知识,完成下列要求:

①分别指出“中国历史上第一次农民大起义”建立的政权名称与“中国历史上规模最宏大的一次农民战争”的主要领导人。

②对下列关于“旧式农民起义往往不能成功”的原因归纳作出判断,能直接从材料一中得出的划“正确”;违背材料一所表达意思的划“错误”,材料一没有涉及的划“未涉及”。

A.没有建立巩固的根据地识

B.没有科学的理论指导

C.没有采取武装斗争方式

③在新民主主义革命时期,毛泽东等老辈革命家为什么能够创立“农村包围城市、武装夺取政权”的理论?

(2)(5分)根据材料二、三并结合所学知识,完成下列要求:

④《闯王进京》图与毛泽东“进京赶考(油画)”中的“京”是指今天哪个城市?谈谈你对毛泽东同志“我们绝不当李自成"这句话的理解。

⑤新中国成立之初,我国广大农民最迫切的愿望和要求是获得土地,这个愿望和要求是如何得以实现的?

19.(25分)(2021·龙东)对外交往是一个国家综合实力的展示。中国的对外交往,既有交流互鉴,也曾固步自封。如今的中国正在逐渐影响着世界。

材料一:

材料二:

图一 图二

材料三:“……与外界隔绝,曾是保存旧中国的首要条件”。1757年,清朝下令关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。

材料四:在中华人民共和国外交部的成立大会上,周恩来说:“中国一百年的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们,我们要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”

(1)(5分)上图是中国古代一条重要的商路,写出这条商路的名称。图中的A处是哪里?

(2)(5分)与图一、图二人物有关的历史事件分别是什么?

(3)(5分)“与外界隔绝”体现了清朝实行怎样的对外政策?有何危害?

(4)(5分)根据材料四及所学知识,写出我国奉行的外交政策是什么?

(5)(5分)20世纪70年代,中国外交取得一系列重大胜利。请列举一例。

三、综合题(共1题;共8分)

20.(8分)(2021·衡阳)读图,回答问题。

(1)(1分)读下面《北宋形势图》,写出国中字母的代表的内容。

A 北宋都城:

B 少数民族政权名称:

(2)(1分)读下边《1903年的飞机试飞》图,飞机的发明者是

(3)(5分)飞机的发明属于哪次工业革命的成果?它使用的动力机是什么?

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】“贞观之治”

【解析】【分析】由材料中的关键信息“贞观之治”可和,史学家范祖在这段话中称颂的是唐太宗。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。

故答案为: C。

【点评】本题考查贞观之治的有关知识。试题较为简单,旨在考查学生对基础知识的理解和识记能力。题干中的“贞观之治”是答题的关键。

2.【答案】B

【知识点】鉴真与玄奘

【解析】【分析】 唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。体现这一时代特征的是玄奘游学天竺带回佛经,选项B正确;

鉴真受邀到日本传授佛法是传播佛教和唐朝文化,不是吸收外来文化,排除 A ;

选项CD 与对外交往无关,排除。

故答案为 B 。

【点评】 本题考查唐朝中外文化交流、光耀千古的唐诗,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】B

【知识点】安史之乱

【解析】【分析】依据题干“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”结合所学知识可知,唐朝节度使实力的膨胀,直接导致了安史之乱,B符合题意;

唐朝时出现节度使,西晋末年爆发八王之乱,A不符合题意;

题干没有体现“官吏冗余”的相关知识,C不符合题意;

“宦官专权”题干未涉及,D不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查安史之乱的知识。难度适中,理解材料,抓住关键词“节度使”,掌握安史之乱的背景、经过、结果及影响即可作答。

4.【答案】C

【知识点】辽与北宋的和战

【解析】【分析】依据材料结合所学知识可知,澶渊之盟后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,有利于双方的经济发展和文化的交流,有利于我国多民族国家的发展和统一。因此:

①②④正确,③错误;

故答案为:C。

【点评】本题考查澶渊之盟的评价。难度不大,掌握澶渊之盟的评价即可作答。

5.【答案】C

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】A. 北方财富增长,不符合题意;

B. 中央集权加强,不符合题意;

C.依据题干信息,可以看出,从西汉至南宋北方和南方人口户数的变化呈现出北方减少而南方大量增加,直至南方超过了北方,结合所学知识可知,这表明我国的经济重心南移,故选项C符合题意;

D. 城市生活繁荣 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,现依据题干信息,看出变化趋势,之后结合所学知识进行理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

6.【答案】B

【知识点】元朝的疆域及对边疆地区的管辖;清政府对西藏地区的管辖

【解析】【分析】B.依据题干信息,结合所学知识可知,元朝建立后,设立宣政院,管辖西藏,从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖;到了清朝时期,设置驻藏大臣,监督西藏地方政务;后来颁布《钦定藏内善后章程》,规范了西藏地方行政体制和法规,故选项B符合题意;

A.新疆,不符合题意;

C.蒙古,不符合题意;

D.台湾,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答,这就是课本基础知识的灵活运用。

7.【答案】B

【知识点】汉通西域和丝绸之路;宋元时期发达的中外交通;亚历山大帝国

【解析】【分析】根据所学知识可知,古代文明交往有两种方式,一是暴力冲突,往往以战争的形式展开,给交战各国人民带来灾难,但客观上有利于文化的交流与整合,如亚历山大东征等;二是和平交往,以商人的互市、使者的往来为主要形式,带来的是物质财富上的互通有无,精神文化的交汇更新,如马可 波罗来华、丝绸之路等。因而据题干关键信息“亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华”可知,他们研究主题的最恰当表达是古代文明的传播与发展,ACD均不符合题意。

故答案为: B。

【点评】本题考查的是文明的冲撞与融合的知识点,应把握亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华的有关知识。

8.【答案】D

【知识点】中国古代医学成就;中国古代科学著作;中国古代四大发明及影响

【解析】【分析】 依据题干“传承优秀传统文化“”,即传承古代的优秀文化。结合课本所学,东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成《伤寒杂病论》一书,提倡预防疾病的“治未病’”理论,至今为后世沿用;唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。李白创作的具有浓郁浪漫情怀的诗歌,至今在学生课本仍在学习;北宋改进的指南针,促进世界远洋航海技术发展。至今指南针在辨别方向方面仍在运用;清朝时期形成的京剧,是深受群众喜爱的中国国粹。①②③④符合题意,D 正确;

ABC 表述不全面,排除;

故答案为D 。

【点评】 本题主要考查了中国古代的科技文化成就,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】A

【知识点】郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】 结合所学知识可知,明末清初,郑成功率军进军台湾,赶走了荷兰者,成功收复台湾, A 项正确;

康熙帝统一台湾时打败的是郑氏集团,而不是针对荷兰殖民者,排除 B 项;

清朝设置台湾府,建立台湾省是加强边疆管理的表现,但与进军台湾”正告荷兰殖民者“等信息不同,排除 CD 两项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了郑成功收复台湾的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

10.【答案】A

【知识点】清朝农业、手工业、商业的发展

【解析】【分析】 依据材料信息“ 1571-1821年间.从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计1亿比索,其中二分之一或者更多一些,通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国 ”可知,这一时期,大量白银流入中国,中国对外贸易处于出超即贸易顺差的地位,有利于明清商品经济的发展, A 正确;

选项BCD无法从题干中体现出来,排除;

故答案为A。

【点评】 本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【答案】(1)古埃及(尼罗河流域)。

(2)示例一:观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

【知识点】大运河的开通;古埃及文明

【解析】【分析】 (1)结合课本所学知识可知,金字塔是非洲尼罗河流域古埃及文明的代表作,是古代埃及国王的陵墓,是权力的象征,是埃及人民的骄傲,也是人类文明的杰出成就。

(2)本题为开放性论述题,言之有理即可,如观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)中国古代的很大大型工程如紫禁城、都江堰、大运河等流传至今,都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

故答案为:(1)古埃及。

(2) 示例一:观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

【点评】 本题通过金字塔、大运河等大型建筑,联系到对古代大型工程建设的看法,开放性试题要学会用发散思维。

12.【答案】(1)拜占庭帝国;日本;把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官;大化改新

(2)地位:国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;积极影响:有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等。

(3)开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等。

【知识点】盛唐经济的繁荣;拜占庭帝国的兴亡;大化改新

【解析】【分析】(1)依据材料信息,结合所学知识可知, 图中A、B两国分别是拜占庭帝国和日本;公元7世纪,拜占庭帝国为应对外族入侵把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官;日本受先进文化影响所进行的改革是大化改新;

(2)依据材料信息,结合所学知识可知, 唐都长安在对外交往中是国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;依据所学知识可知, 唐朝对外政策给唐文化发展带来的积极影响有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等;

(3)依据材料信息,结合所学知识可知, 一种文明经久不衰的奥秘是 开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等;

故答案为:(1)拜占庭帝国;日本; A国:把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官; B国:大化改新。

(2) 地位:国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;积极影响:有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等。

(3) 开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的识图能力,解答时,依据地图中的重要地点,结合所学知识进行判断回答;第二问是考查识记能力,在第一问的基础上准确记忆课本基础知识;

(2)本题考查运用能力。解答时,需要学生依据材料信息,再结合所学知识进行分析理解回答,这类题目,一定要注意理解,不要死记硬背,还要注意从多方面思考,尽可能多回答;

(3)本题考查理解能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识理解回答,这其实也是学习中的知识点,注意理解并识记。

13.【答案】(1)穿汉服;促进了民族融合,增强了北魏的实力

(2)唐朝;开明的民族政策

(3)词;岳飞

(4)和平交往和战争

【知识点】盛唐民族交往与交融;北魏孝文帝的改革;南宋的偏安;宋元时期的文化——宋词、元曲、资治通鉴

【解析】【分析】⑴根据材料“孝文帝迁都前后鲜卑族服饰的变化”可知,材料一反映了孝文帝改革的穿汉服的措施。结合所学知识可知,北魏孝文帝改革促进了民族融合,增强了北魏的实力。

⑵根据材料二“松赞干布迎回公主后,百姓对文成公主非常喜爱”结合所学知识可知,材料反映的是文成公主入藏,唐太宗时期文成公主入藏,促进了唐蕃之间的交往。文成公主入藏体现了唐朝实行开明的民族政策。

⑶根据材料三“醉里执灯看剑,梦回吹角连营,入百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。”结合所学知识可知,材料反映的是宋词。南宋抗金英雄还有岳飞,南宋时期,岳飞领导的岳家军,在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,取得了郾城大捷。

⑷综合上述分析可知,我国古代民族交融的方式有和平交往和战争。

故答案为:⑴穿汉服;促进了民族融合,增强了北魏的实力

⑵唐朝;开明的民族政策

⑶词;岳飞

⑷和平交往和战争

【点评】本题以“ 民族交融是一个复杂的漫长的历史过程。 ”为主线,考查了北魏孝文帝改革、盛唐民族交往与交融、南宋的偏安、宋词等相关史实。这样的专题既考查了学生对基础知识的掌握情况,也考查了学生综合运用历史知识的能力,难度不大。

14.【答案】(1)北魏孝文帝改革(或孝文帝改革)

促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程)

(2)文成公主

(3)元朝

(4)西藏册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等

(5)中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

【知识点】盛唐民族交往与交融;北魏孝文帝的改革;清政府对西藏地区的管辖;元朝的建立与统一

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,这是我国古代历史上的北魏孝文帝改革;依据所学知识可知,北魏孝文帝改革, 促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程) ;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知, 唐太宗把文成公主嫁给了松赞干布,促进了汉藏文化交流;

(3)依据材料三信息“ 忽必烈继承了汗位,1271年改国号,次年定都大都,1279年统一了全国。这是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建王朝”,结合所学知识可知, 我国历史上第一个由少数民族建立的统一全国的封建王朝是元朝;

(4)依据材料四信息,结合所学知识可知, 材料四所示的金瓶掣签制度反映了清政府对西藏的管辖;依据所学知识可知,清政府还册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等加强对西藏的管辖;

(5)本题是开放性题目,言之有理即可。如: 中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

故答案为:(1) 北魏孝文帝改革(或孝文帝改革);促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程)

(2)文成公主

(3)元朝

(4) 西藏;册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等

(5) 中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,把它和课本所学知识结合进行理解回答;第二问是考查识记能力,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)(3)(4)属于同一类型,考查学生的识记能力。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这是基础知识,只有准确记忆,才能顺利回答;

(5)开放性题目,言之有理即可。

15.【答案】(1)相同之处:都有拱形结构;充分发挥了建筑材料的优点;体现了古代劳动人民的智慧。因素:建筑传统;建筑技术;建筑材料;等等。

(2)东西方文化有着悠久的历史;都注重传承;各具特色;等等。

【知识点】宋代的经济发展;宋元时期繁华的都市生活;古代欧洲的古典文化

【解析】【分析】(1)据材料一、二中的“木拱结构”“拱券构造”即可看出汴京虹桥和罗马大竞技场构造上的相同之处之一是都有拱形结构,由“发挥了木材自身抗拉能力强的特点”“发挥了石材延展能力弱、抗挤压力强的特点” 即可看出汴京虹桥和罗马大竞技场构造上的相同之处之二是都充分发挥了建筑材料的优点,同时综合两则材料可看出相同之处其三是都体现了古代劳动人民的智慧。影响建筑风格的因素,由中国的“木拱结构”、罗马的石材“拱券构造”等,可以看出建筑传统、建筑技术、建筑材料等。

(2)由两则材料所示东西方建筑艺术,可知东西方文化有着悠久的历史,都注重传承,各具特色。该问答案不唯一,言之有理即可。

【点评】 本题以历史图片和文字材料为背景,考查影响建筑风格的因素及对东西方文化的认识。

16.【答案】(1)措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

(2)职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(3)措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【知识点】朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识材料描述的是西汉初期诸侯势力强大,地方豪强兼并土地的现象,针对此种情况,汉武帝采取的措施有:推恩令的实施、刺史制度的建立。根据所学可知,这些措施的作用是:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵根据材料分析和所学知识,材料描述的是宋代在地方设立通判以分知州权力的史实,根据所学通判的职权是:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。根据所学可知,通判的主要作用是:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶根据材料分析和所学知识,为强化皇权,朱元璋在地方采取的措施是:取消行中书省,设立三司。为监视官民朱元璋设置的机构是:设立锦衣卫。

故答案为:⑴措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【点评】本题主要考查学生对西汉、宋朝、明朝加强中央集权的措施等基础知识的掌握,进而考查学生分析归纳能力。

17.【答案】(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)郑成功收复台湾;戚继光抗倭。

(3)中国内政问题;实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。

【知识点】海峡两岸交往;三国两晋南北朝时期的民族融合;戚继光抗倭;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】(1)本题考查魏晋南北朝的民族交融。依据题干结合所学知识可知,魏晋南北朝时期北方民族的交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)本题考查郑成功收复台湾和戚继光抗倭的知识。依据题干结合所学知识可知,“义正驱红夷,统一铭青史”体现的是郑成功收复台湾的史实;“驱逐倭奴,恢复中华”体现的是戚继光抗倭的史实。

(3)本题考查台湾问题。依据材料三中“台湾问题纯属中国内政”可知,“台湾问题”的性质是中国内政问题。结合所学知识可知,台湾问题是我国的内政问题,实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。言之有理即可。

故答案为:(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)郑成功收复台湾;戚继光抗倭。

(3)中国内政问题;实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。

【点评】本题考查魏晋南北朝时期北方民族融合、郑成功收复台湾、戚继光抗倭、台湾问题等知识点。难度较大,熟练掌握基础知识,抓住关键信息,将材料和所学知识相结合,综合运用所学知识方可作答。

18.【答案】(1)①张楚,洪秀全。②正确;未涉及;错误③俄国十月革命给中国送来了马克思主义,五四运动推动马克思主义的广泛传播;共产党人重视农民战争,对历史上农民起义经验教训进行总结,把马克思主义和中国具体国情相结合。

(2)④北京;中国共产党能够作为执政党,承担起建设新中国的任务。⑤1950年颁布《中华人民共和国土地改革法》,在新解放区实行土地改革,把封建土地所有制变成农民土地所有制,农民成为土地的主人。

【知识点】秦的暴政和秦末农民起义;五四运动;土地改革;太平天国运动;李自成起义;马克思主义在中国的传播

【解析】【分析】⑴①根据所学内可知,中国历史上第一次农民大起义是陈胜吴广起义,他们建立的政权名称是张楚,即张大楚国。中国历史上规模最宏大的一次农民战争是太平天国运动,领导人是洪秀全。

②根据“流寇主义”、“必须建立根据地。对历史上农民起义经验教训进行总结”可知,古代农民起义失败的一个重要因素是没有建立稳固的根据地,A正确;材料中没有涉及古代农民起义指导思想的问题,B未涉及;古代农民起义的斗争方式便使武装斗争,所以C错误。

③新民主主义革命时期,毛泽东等老辈革命家之所以能够创立“农村包围城市、武装夺取政权”理论的原因应结合所学内容可从俄国十月革命、五四运动、中共党人对历史经验教训的总结、将马克思主义和中国具体国情相结合等方面进行总结概括。

⑵④结合所学内容可知“京”指的是北京。“我们决不当李自成”意味不走李自成进入北京城后迅速腐化堕落、丧失政权的老路,而是要作为一个执政党,承担起建设新中国的任务。⑤根据“1950年新中国开启了消灭封建剥削制度的深刻的社会变革,农民真正获得了解放”并结合所学内容可知,新中国成立后,中共颁布《中华人民共和国土地改革法》,在新解放区实行土地改革,把封建土地所有制变成农民土地所有制,从而使农民成为土地的主人。

【点评】本题考查的是运用所学知识解决问题的能力,难度适中。解题的关键需熟悉陈胜吴广起义、新民主主义革命时期的艰难历程,让我们认识到: 中国革命和社会主义建设要想取得成功,必须将马克思主义和中国具体国情相结合。

19.【答案】(1)丝绸之路;长安

(2)鉴真东渡、郑和下西洋

(3)闭关锁国;使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(4)独立自主的和平外交政策

(5)1971年中国恢复在联合国的合法席位、1972年尼克松访华等。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;鉴真与玄奘;闭关锁国政策;中国恢复在联合国的合法席位;中美建交

【解析】【分析】(1)上图是中国古代一条重要的商路,这条商路的名称是丝绸之路,图中的A处是长安。自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

(2)与图一、图二人物有关的历史事件分别是鉴真东渡、郑和下西洋。唐玄宗时,鉴真东渡日本传播佛教和唐朝文化。1405﹣1433年郑和前后七次下西洋,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(3)“与外界隔绝”体现了清朝实行闭关锁国的对外政策,闭关锁国使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(4)根据材料四及所学知识可知,我国奉行的外交政策是独立自主的和平外交政策。

(5)20世纪70年代,中国外交取得一系列重大胜利。如1971年中国恢复在联合国的合法席位、1972年尼克松访华等。

【点评】 本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记丝绸之路、鉴真东渡、郑和下西洋、闭关锁国政策、新中国的外交成就等相关史实。

20.【答案】(1)东京/开封;辽

(2)莱特兄弟

(3)第二次工业革命;内燃机

【知识点】宋太祖强化中央集权;契丹族与党项族;辽与北宋的和战;第二次工业革命及主要成就

【解析】【分析】(1)依据所学可知,北宋的都城是东京,也就是现在的河南开封,位于图中A处;10 世纪初,耶律阿保机(辽太祖)统一契丹各部,建立契丹国(有时称契丹,有时称辽),都城在上京临潢府。据此可知,图中B处是辽国。

(2)依据所学可知,第二次工业革命时期莱特兄弟发明了飞机。

(3)依据所学可知,第二次工业革命时期莱特兄弟发明了飞机。飞机的发明得益于内燃机的发明与创制。

【点评】 本题以图片为背景依托,主要考查了北宋的建立、辽政权的建立、第二次工业革命的主要成就——飞机的发明的相关知识,掌握相关基础知识。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:177分

分值分布 客观题(占比) 20.0(11.3%)

主观题(占比) 157.0(88.7%)

题量分布 客观题(占比) 10(50.0%)

主观题(占比) 10(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 9(45.0%) 149.0(84.2%)

综合题 1(5.0%) 8.0(4.5%)

单选题 10(50.0%) 20.0(11.3%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (85.0%)

2 容易 (5.0%)

3 困难 (10.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 清朝农业、手工业、商业的发展 2.0(1.1%) 10

2 中国恢复在联合国的合法席位 25.0(14.1%) 19

3 元朝的建立与统一 25.0(14.1%) 14

4 中国古代医学成就 2.0(1.1%) 8

5 太平天国运动 10.0(5.6%) 18

6 南宋的偏安 20.0(11.3%) 13

7 中国古代四大发明及影响 2.0(1.1%) 8

8 戚继光抗倭 15.0(8.5%) 17

9 宋元时期发达的中外交通 2.0(1.1%) 7

10 “贞观之治” 2.0(1.1%) 1

11 马克思主义在中国的传播 10.0(5.6%) 18

12 五四运动 10.0(5.6%) 18

13 北魏孝文帝的改革 45.0(25.4%) 13,14

14 辽与北宋的和战 10.0(5.6%) 4,20

15 清政府对西藏地区的管辖 27.0(15.3%) 6,14

16 秦的暴政和秦末农民起义 10.0(5.6%) 18

17 三国两晋南北朝时期的民族融合 15.0(8.5%) 17

18 宋代的经济发展 12.0(6.8%) 5,15

19 中美建交 25.0(14.1%) 19

20 盛唐经济的繁荣 14.0(7.9%) 12

21 汉通西域和丝绸之路 27.0(15.3%) 7,19

22 拜占庭帝国的兴亡 14.0(7.9%) 12

23 中国古代科学著作 2.0(1.1%) 8

24 古埃及文明 15.0(8.5%) 11

25 契丹族与党项族 8.0(4.5%) 20

26 李自成起义 10.0(5.6%) 18

27 亚历山大帝国 2.0(1.1%) 7

28 宋太祖强化中央集权 8.0(4.5%) 20

29 大化改新 14.0(7.9%) 12

30 闭关锁国政策 25.0(14.1%) 19

31 安史之乱 2.0(1.1%) 3

32 土地改革 10.0(5.6%) 18

33 汉武帝的大一统 15.0(8.5%) 16

34 鉴真与玄奘 27.0(15.3%) 2,19

35 朱元璋强化皇权 15.0(8.5%) 16

36 大运河的开通 15.0(8.5%) 11

37 宋元时期繁华的都市生活 10.0(5.6%) 15

38 海峡两岸交往 15.0(8.5%) 17

39 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 17.0(9.6%) 9,17

40 盛唐民族交往与交融 45.0(25.4%) 13,14

41 宋元时期的文化——宋词、元曲、资治通鉴 20.0(11.3%) 13

42 古代欧洲的古典文化 10.0(5.6%) 15

43 第二次工业革命及主要成就 8.0(4.5%) 20

44 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 2.0(1.1%) 6

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1 / 1

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 9.中国近代社会的发展 试卷

一、单选题(共10题;共20分)

1.(2分)(2021·聊城)“迹其性本强悍,勇不顾亲,而能畏义而好贤,屈己以从谏,刻厉矫揉,力于为善,此所以致贞观之治也。”史学家范祖在这段话中称颂的是( )

A.汉文帝 B.汉武帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

2.(2分)(2022·云南)唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。下列体现这一时代特征的是( )

A.鉴真受邀到日本传授佛法 B.玄奘游学天竺带回佛经

C.白居易的诗关注人民疾苦 D.文成公主入藏带去技术和书籍

3.(2分)(2022·天水)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.官吏冗余 D.宦官专权

4.(2分)(2020·通辽)与如图所示历史事件相关的是( )

①宋辽之间发生澶州之战 ②此战之后双方长期休战

③此战后双方又战数十年 ④边境设置榷场进行贸易

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

5.(2分)(2020·黔南州)下图呈现了西汉至南宋北方和南方人口户数的变化情况。这说明( )

A.北方财富增长 B.中央集权加强

C.经济重心南移 D.城市生活繁荣

6.(2分)(2022·自贡)中国古代封建王朝为巩固国家疆域进行了不懈的努力,加强了对边疆地区的有效治理。图示信息反映的治理地区是( )

A.新疆 B.西藏 C.蒙古 D.台湾

7.(2分)(2021·聊城)某历史兴趣小组在开展研究性学习时收集了亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华等素材。该小组研究的主题应是( )

A.东西方文化的起源 B.文明的冲突与交汇

C.世界市场初步形成 D.西方对东方的侵略

8.(2分)(2021·盐城)如果让你制作一张以“传承优秀传统文化”为主题的手抄报。下列素材可以入选的有( )

①张仲景提倡预防疾病的“治未病”理论 ②李白创作的具有浓郁浪漫情怀的诗歌

③促进世界远洋航海技术发展的指南针 ④深受群众喜爱的中国国粹——京剧

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

9.(2分)(2022·重庆)下图所示历史人物率兵进军台湾时,正告荷兰殖民者,台湾和澎湖列岛上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。这些地区应由中国政府管辖。材料反映的历史事件是( )

A.郑成功收复台湾 B.康熙帝统一台湾

C.清朝设置台湾府 D.清朝建立台湾省

10.(2分)(2022·苏州)1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计1亿比索,其中二分之一或者更多一些,通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银”贸易的“全球化”贸易( )

A.有利于明清商品经济的发展 B.导致葡萄牙殖民者占据澳门

C.为海上丝路的开通奠定基础 D.表明当时中国已经步入近代

二、材料分析题(共9题;共149分)

11.(15分)(2022·云南)阅读材料,完成下列要求。

材料一:胡夫金字塔的修建花了约30年的时间,用了230万块大小不等的石头。平均每块石头重约2.5吨,砌筑的石头之间未用任何黏合物,却严密得天衣无缝。据历史学家希罗多德撰写的《历史》记载:为了修建金字塔,胡夫强迫所有的埃及人为他做工。他们分成10万人的大群来工作、每一个大群要工作3个月。在头十年中间,人们苦于修筑可以使石头运过去的道路。

材料二:605-610年间隋炀帝先后征发了200多万民工,开凿了贯通南北的大运河。开凿期间,所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在了工地上。大运河连接了五大水系,把黄河中下游地区与长江中下游地区连为一体。运河通航后,江南的粮食布帛可以很便捷地运输到都城长安及洛阳,自隋唐以后,沿运河两岸兴起了一批商业都市,杭州、镇江、扬州、开封等地,逐渐发展成为新兴商业都会,这些城市历经宋、元、明、清而不衰,不仅是一方繁盛都市,而且也成为物资和人文荟萃之所。

——摘编自《义务教育教科书中国历史七年级下册 教学参考书》(岳麓版)

(1)(5分)结合所学知识,指出金字塔是哪一地区文明的象征?

(2)(5分)关于隋朝大运河的修建,同学们有以下观点:第一种,大运河的修建是隋朝灭亡的祸

水,第二种,大运河的修建有利于国家的统一和发展。你的观点是什么?请简要说出你的理由。(要求:明确写出自己的观点;说明理由要有史实依据)

(3)(5分)综合以上材料并结合所学知识,说一说你对古代大型工程的看法。

12.(14分)读图,完成下列探究活动。

唐朝对外主要交通路线示意图

(1)(1分)图中A、B两国分别是 和 。公元7世纪,A国为应对外族入侵采取了怎样的措施 ,B国受先进文化影响所进行的改革是什么

(2)(5分)根据上图和所学知识,指出唐都长安在对外交往中的地位,并分析唐朝对外政策给唐文化发展带来的积极影响?

(3)(5分)综合以上探究,你认为一种文明经久不衰的奥秘何在?

13.(20分)(2020·盐城)民族交融是一个复杂的漫长的历史过程。阅读材料。回答问题。

材料一 孝文帝迁都前后鲜卑族服饰的变化

——选自人民教育出版社七年级上册(中国历史地图册》

材料二 松赞干布迎回公主后,百姓对文成公主非常喜爱,一首藏族民歌《唉马林儿》唱道:不要怕过宽大的草原,那里有一百后好马欢迎你。不要怕过高大的雪山,有一百头驯良的耗牛欢迎你。

——芈一之《文成公主与汉藏关系》

材料三 醉里执灯看剑,梦回吹角连营,入百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

——南宋抗金将领辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

请回答:

(1)(5分)材料一反映了孝文帝改革的哪一项措施?结合所学知识,指出孝文帝改革的积极影响。

(2)(5分)材料二叙述的事件发生在朝代?该事件体现了当时中央政府怎样的民族政策?

(3)(5分)材料三属于宋朝时盛行的哪种文学形式?请再列举位南宋抗金英雄。

(4)(5分)综合上述材料。概括我国古代民族交融的方式。

14.(25分)(2020·无锡)我国是一个统一的多民族国家,民族问题关系到国家的稳定和社会的发展。阅读下列材料问答问题。

材料一:鲜卑姓改用汉姓的情况

鲜卑姓 汉姓 鲜卑姓 汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

——摘自《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

材料二:唐太宗时,吐蕃赞普松赞干布统一了青藏高原的各个部落,定都逻些,实行了一系列发展生产、完善制度的措施。他仰慕中原文化,多次派使者到唐朝求婚。

——《中国历史》七年级下册·人民教育出版社

材料三:蒙古族是我国北方古老的游牧民族……13世纪初铁木真统一了蒙古各部,建立蒙古汗国。后来,他的孙子忽必烈继承了汗位,1271年改国号,次年定都大都,1279年统一了全国。这是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建王朝。

材料四:

清政府颁赐的金奔巴瓶 金瓶掣签制度 金瓶掣签,又称为金瓶鉴别,是藏族认定藏传佛教最高等的大活佛转世灵童的方式,是清王朝乾隆五十七年(1792年)正式设立的制度。自清朝以来,藏传佛教活佛转世灵童需在中央代表监督下,经金瓶掣签认定。

(1)(5分)材料一反映的是我国古代历史上的哪次改革?这次改革有何重大影响?

(2)(5分)依据材料二并结合所学知识,说出唐太宗把哪位公主嫁给了松赞干布?

(3)(5分)材料三中“我国历史上第一个由少数民族建立的统一全国的封建王朝”是指哪个朝代?

(4)(5分)材料四所示的金瓶掣签制度反映了清政府对哪一地区的管辖?除此之外,清政府还采取哪些措施加强对这一地区的管理?(写出一点即可)

(5)(5分)综合所学,谈谈你对中国古代民族关系的认识。

15.(10分)(2021·河南)阅读下列材料,回答问题:

材料一 图中的北宋汴京虹桥采用了中国传统的木拱结构,这种构造不仅很好地发挥了木材自身抗拉能力强的特点,而且弧形的桥身有着相当大的跨越空间的能力。

张择端《清明上河图》中描绘的北宋汴京虹桥

材料二 罗马大竞技场在吸收希腊建筑特点的同时,它的拱券构造很好地发挥了石材延展能力弱、抗挤压力强的特点,赋予建筑独特的艺术风格。

罗马大竞技场遗址

——摘编自[日]佐藤达生《图说西方建筑简史》

(1)(5分)据材料一和材料二,指出汴京虹桥和罗马大竞技场在“构造”上的相同之处,并概括影响建筑风格的因素。

(2)(5分)建筑是凝固的历史和文化。结合上述探究,你如何看待东西方文化?

16.(15分)(2020·荆门)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西汉初,诸侯王势力强大,有的公开反抗朝廷派来的官吏,有的甚至举兵叛乱。地方上的豪强地主也发展起来,兼并土地,聚敛财富,横行乡里,与官府分庭对抗。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级上册

材料二:《宋史 职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(

指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

材料三:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极恢复发展社会经济的同时,在政治上采取了一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

(1)(5分)根据材料一,结合所学知识回答,汉武帝采取了什么措施解决诸侯王和豪强地主问题?这些措施产生的作用是什么?

(2)(5分)根据材料二,回答通判的职权和作用。(不得照抄原文)

(3)(5分)根据材料三,结合所学知识回答,为了强化皇权,朱元璋在地方采取了什么措施?为了监视官民,朱元璋设立了什么机构?

17.(15分)(2022·天水)国家统一,民族交融是中国历史发展的主流。阅读材料,完成下列要求。

材料一:魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

材料二:戚厚杰著《台湾光复》目录节选(见下图)

材料三:台湾问题纯属中国内政,不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力!祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话(2021年10月9日)

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期北方地区的民族交融对中国历史造成的影响。

(2)(5分)根据材料二并结合所学知识,指出材料中“义正驱红夷,统一铭青史”“驱逐倭奴,恢复中华”分别叙述的历史事件。

(3)(5分)依据材料三,指出“台湾问题”的性质是什么?结合所学知识谈谈你对当今祖国统一问题的看法。

18.(10分)(2020·邵阳)我国是传统的农业大国,农民是中国革命和社会主义建设的重要力量。阅读材料,回答问题。

材料一:从秦朝的陈胜、吴广起,……直至清朝的太平天国,都是农民武装反抗地主阶级的革命战争。旧式农民战争受流寇主义、小生产的散漫性与平均主义的影响,往往不能成功。中国共产党人要取得胜利,也需要有以农民为主力军的革命战争,当然不能走旧式农民战争的老路,必须建立根据地。对历史上农民起义经验教训进行总结,造成工农武装割据……走农村包围城市、武装夺取政权的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命和中国共产党》等

材料二:当年党中央离开西柏坡的时候,毛泽东同志说是“进京赶考”,并坚定地表示:“我们决不当李自成”,表现出无产阶级政党及其领袖的清醒头脑和革命气魄。

——摘编自李行健《西柏坡:脱贫致富“赶考路”》

材料三:1640年李自成农民起义军提出“均田免赋”的口号,但没有真正实行。1950年新中国开启了消灭封建剥削制度的深刻的社会变革,农民真正获得了解放。

——摘编自统编义务教育历史教材毛泽东进京赶考(油画)

(1)(5分)根据材料并结合所学知识,完成下列要求:

①分别指出“中国历史上第一次农民大起义”建立的政权名称与“中国历史上规模最宏大的一次农民战争”的主要领导人。

②对下列关于“旧式农民起义往往不能成功”的原因归纳作出判断,能直接从材料一中得出的划“正确”;违背材料一所表达意思的划“错误”,材料一没有涉及的划“未涉及”。

A.没有建立巩固的根据地识

B.没有科学的理论指导

C.没有采取武装斗争方式

③在新民主主义革命时期,毛泽东等老辈革命家为什么能够创立“农村包围城市、武装夺取政权”的理论?

(2)(5分)根据材料二、三并结合所学知识,完成下列要求:

④《闯王进京》图与毛泽东“进京赶考(油画)”中的“京”是指今天哪个城市?谈谈你对毛泽东同志“我们绝不当李自成"这句话的理解。

⑤新中国成立之初,我国广大农民最迫切的愿望和要求是获得土地,这个愿望和要求是如何得以实现的?

19.(25分)(2021·龙东)对外交往是一个国家综合实力的展示。中国的对外交往,既有交流互鉴,也曾固步自封。如今的中国正在逐渐影响着世界。

材料一:

材料二:

图一 图二

材料三:“……与外界隔绝,曾是保存旧中国的首要条件”。1757年,清朝下令关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。

材料四:在中华人民共和国外交部的成立大会上,周恩来说:“中国一百年的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们,我们要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。”

(1)(5分)上图是中国古代一条重要的商路,写出这条商路的名称。图中的A处是哪里?

(2)(5分)与图一、图二人物有关的历史事件分别是什么?

(3)(5分)“与外界隔绝”体现了清朝实行怎样的对外政策?有何危害?

(4)(5分)根据材料四及所学知识,写出我国奉行的外交政策是什么?

(5)(5分)20世纪70年代,中国外交取得一系列重大胜利。请列举一例。

三、综合题(共1题;共8分)

20.(8分)(2021·衡阳)读图,回答问题。

(1)(1分)读下面《北宋形势图》,写出国中字母的代表的内容。

A 北宋都城:

B 少数民族政权名称:

(2)(1分)读下边《1903年的飞机试飞》图,飞机的发明者是

(3)(5分)飞机的发明属于哪次工业革命的成果?它使用的动力机是什么?

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】“贞观之治”

【解析】【分析】由材料中的关键信息“贞观之治”可和,史学家范祖在这段话中称颂的是唐太宗。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。

故答案为: C。

【点评】本题考查贞观之治的有关知识。试题较为简单,旨在考查学生对基础知识的理解和识记能力。题干中的“贞观之治”是答题的关键。

2.【答案】B

【知识点】鉴真与玄奘

【解析】【分析】 唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。体现这一时代特征的是玄奘游学天竺带回佛经,选项B正确;

鉴真受邀到日本传授佛法是传播佛教和唐朝文化,不是吸收外来文化,排除 A ;

选项CD 与对外交往无关,排除。

故答案为 B 。

【点评】 本题考查唐朝中外文化交流、光耀千古的唐诗,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】B

【知识点】安史之乱

【解析】【分析】依据题干“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”结合所学知识可知,唐朝节度使实力的膨胀,直接导致了安史之乱,B符合题意;

唐朝时出现节度使,西晋末年爆发八王之乱,A不符合题意;

题干没有体现“官吏冗余”的相关知识,C不符合题意;

“宦官专权”题干未涉及,D不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查安史之乱的知识。难度适中,理解材料,抓住关键词“节度使”,掌握安史之乱的背景、经过、结果及影响即可作答。

4.【答案】C

【知识点】辽与北宋的和战

【解析】【分析】依据材料结合所学知识可知,澶渊之盟后很长时间,辽宋之间保持着和平局面,有利于双方的经济发展和文化的交流,有利于我国多民族国家的发展和统一。因此:

①②④正确,③错误;

故答案为:C。

【点评】本题考查澶渊之盟的评价。难度不大,掌握澶渊之盟的评价即可作答。

5.【答案】C

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】A. 北方财富增长,不符合题意;

B. 中央集权加强,不符合题意;

C.依据题干信息,可以看出,从西汉至南宋北方和南方人口户数的变化呈现出北方减少而南方大量增加,直至南方超过了北方,结合所学知识可知,这表明我国的经济重心南移,故选项C符合题意;

D. 城市生活繁荣 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,现依据题干信息,看出变化趋势,之后结合所学知识进行理解回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

6.【答案】B

【知识点】元朝的疆域及对边疆地区的管辖;清政府对西藏地区的管辖

【解析】【分析】B.依据题干信息,结合所学知识可知,元朝建立后,设立宣政院,管辖西藏,从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖;到了清朝时期,设置驻藏大臣,监督西藏地方政务;后来颁布《钦定藏内善后章程》,规范了西藏地方行政体制和法规,故选项B符合题意;

A.新疆,不符合题意;

C.蒙古,不符合题意;

D.台湾,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,把它和所学知识结合进行分析理解回答,这就是课本基础知识的灵活运用。

7.【答案】B

【知识点】汉通西域和丝绸之路;宋元时期发达的中外交通;亚历山大帝国

【解析】【分析】根据所学知识可知,古代文明交往有两种方式,一是暴力冲突,往往以战争的形式展开,给交战各国人民带来灾难,但客观上有利于文化的交流与整合,如亚历山大东征等;二是和平交往,以商人的互市、使者的往来为主要形式,带来的是物质财富上的互通有无,精神文化的交汇更新,如马可 波罗来华、丝绸之路等。因而据题干关键信息“亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华”可知,他们研究主题的最恰当表达是古代文明的传播与发展,ACD均不符合题意。

故答案为: B。

【点评】本题考查的是文明的冲撞与融合的知识点,应把握亚历山大东征、丝绸之路、马可 波罗来华的有关知识。

8.【答案】D

【知识点】中国古代医学成就;中国古代科学著作;中国古代四大发明及影响

【解析】【分析】 依据题干“传承优秀传统文化“”,即传承古代的优秀文化。结合课本所学,东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成《伤寒杂病论》一书,提倡预防疾病的“治未病’”理论,至今为后世沿用;唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。李白创作的具有浓郁浪漫情怀的诗歌,至今在学生课本仍在学习;北宋改进的指南针,促进世界远洋航海技术发展。至今指南针在辨别方向方面仍在运用;清朝时期形成的京剧,是深受群众喜爱的中国国粹。①②③④符合题意,D 正确;

ABC 表述不全面,排除;

故答案为D 。

【点评】 本题主要考查了中国古代的科技文化成就,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】A

【知识点】郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】 结合所学知识可知,明末清初,郑成功率军进军台湾,赶走了荷兰者,成功收复台湾, A 项正确;

康熙帝统一台湾时打败的是郑氏集团,而不是针对荷兰殖民者,排除 B 项;

清朝设置台湾府,建立台湾省是加强边疆管理的表现,但与进军台湾”正告荷兰殖民者“等信息不同,排除 CD 两项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了郑成功收复台湾的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

10.【答案】A

【知识点】清朝农业、手工业、商业的发展

【解析】【分析】 依据材料信息“ 1571-1821年间.从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计1亿比索,其中二分之一或者更多一些,通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国 ”可知,这一时期,大量白银流入中国,中国对外贸易处于出超即贸易顺差的地位,有利于明清商品经济的发展, A 正确;

选项BCD无法从题干中体现出来,排除;

故答案为A。

【点评】 本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【答案】(1)古埃及(尼罗河流域)。

(2)示例一:观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

【知识点】大运河的开通;古埃及文明

【解析】【分析】 (1)结合课本所学知识可知,金字塔是非洲尼罗河流域古埃及文明的代表作,是古代埃及国王的陵墓,是权力的象征,是埃及人民的骄傲,也是人类文明的杰出成就。

(2)本题为开放性论述题,言之有理即可,如观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)中国古代的很大大型工程如紫禁城、都江堰、大运河等流传至今,都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

故答案为:(1)古埃及。

(2) 示例一:观点:大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。理由:大运河开凿期间,先后征发200多万民工,耗费了大量人力、物力。所有民工均自带干粮、自备衣被,大量民工因病因伤死在工地上。(史实)这不仅大大增加了人民负担,还造成很多人家破人亡,激化了发矛盾。(简要解释)因此我认为大运河的修建是隋朝灭亡的祸水。示例二:观点:要多方面看待修建大运河的影响。理由:大运河的修建沟通了五大水系,便利了南北交通。从这方面来说,大运河的修建有利于南北地区经济、文化的交流和国家统一的巩固。另一方面,运河的开凿征用了大量人力、物力,加重了人民负担,激化了社会矛盾,是导致隋朝衰亡的原因之一。

(3)都是古代人民智慧和创造力的体现;凸显人民创造历史的重要作用;古代大型工程的修建都需要动用大量人力、物力和财力,都会给人民带来沉重的负担沉;古代能够修建如此的大型工程,反映出国家雄厚的经济实力和强大的组织能力等。

【点评】 本题通过金字塔、大运河等大型建筑,联系到对古代大型工程建设的看法,开放性试题要学会用发散思维。

12.【答案】(1)拜占庭帝国;日本;把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官;大化改新

(2)地位:国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;积极影响:有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等。

(3)开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等。

【知识点】盛唐经济的繁荣;拜占庭帝国的兴亡;大化改新

【解析】【分析】(1)依据材料信息,结合所学知识可知, 图中A、B两国分别是拜占庭帝国和日本;公元7世纪,拜占庭帝国为应对外族入侵把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官;日本受先进文化影响所进行的改革是大化改新;

(2)依据材料信息,结合所学知识可知, 唐都长安在对外交往中是国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;依据所学知识可知, 唐朝对外政策给唐文化发展带来的积极影响有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等;

(3)依据材料信息,结合所学知识可知, 一种文明经久不衰的奥秘是 开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等;

故答案为:(1)拜占庭帝国;日本; A国:把行省改为军区,把有由农民编入军队,军事将领成为地方行政长官; B国:大化改新。

(2) 地位:国际性的大都会;陆上丝绸之路的起点;唐文化对外辐射的中心等;积极影响:有利于形成人文荟萃、海纳百川的盛唐气象;有利于激发昂扬进取、积极向上的精神风貌:丰富了唐文化的内涵;扩大了唐文化的影响等。

(3) 开放包容;兼收并蓄:推陈出新;与时俱进等。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的识图能力,解答时,依据地图中的重要地点,结合所学知识进行判断回答;第二问是考查识记能力,在第一问的基础上准确记忆课本基础知识;

(2)本题考查运用能力。解答时,需要学生依据材料信息,再结合所学知识进行分析理解回答,这类题目,一定要注意理解,不要死记硬背,还要注意从多方面思考,尽可能多回答;

(3)本题考查理解能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识理解回答,这其实也是学习中的知识点,注意理解并识记。

13.【答案】(1)穿汉服;促进了民族融合,增强了北魏的实力

(2)唐朝;开明的民族政策

(3)词;岳飞

(4)和平交往和战争

【知识点】盛唐民族交往与交融;北魏孝文帝的改革;南宋的偏安;宋元时期的文化——宋词、元曲、资治通鉴

【解析】【分析】⑴根据材料“孝文帝迁都前后鲜卑族服饰的变化”可知,材料一反映了孝文帝改革的穿汉服的措施。结合所学知识可知,北魏孝文帝改革促进了民族融合,增强了北魏的实力。

⑵根据材料二“松赞干布迎回公主后,百姓对文成公主非常喜爱”结合所学知识可知,材料反映的是文成公主入藏,唐太宗时期文成公主入藏,促进了唐蕃之间的交往。文成公主入藏体现了唐朝实行开明的民族政策。

⑶根据材料三“醉里执灯看剑,梦回吹角连营,入百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。”结合所学知识可知,材料反映的是宋词。南宋抗金英雄还有岳飞,南宋时期,岳飞领导的岳家军,在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,取得了郾城大捷。

⑷综合上述分析可知,我国古代民族交融的方式有和平交往和战争。

故答案为:⑴穿汉服;促进了民族融合,增强了北魏的实力

⑵唐朝;开明的民族政策

⑶词;岳飞

⑷和平交往和战争

【点评】本题以“ 民族交融是一个复杂的漫长的历史过程。 ”为主线,考查了北魏孝文帝改革、盛唐民族交往与交融、南宋的偏安、宋词等相关史实。这样的专题既考查了学生对基础知识的掌握情况,也考查了学生综合运用历史知识的能力,难度不大。

14.【答案】(1)北魏孝文帝改革(或孝文帝改革)

促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程)

(2)文成公主

(3)元朝

(4)西藏册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等

(5)中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

【知识点】盛唐民族交往与交融;北魏孝文帝的改革;清政府对西藏地区的管辖;元朝的建立与统一

【解析】【分析】(1)依据材料一信息,结合所学知识可知,这是我国古代历史上的北魏孝文帝改革;依据所学知识可知,北魏孝文帝改革, 促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程) ;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知, 唐太宗把文成公主嫁给了松赞干布,促进了汉藏文化交流;

(3)依据材料三信息“ 忽必烈继承了汗位,1271年改国号,次年定都大都,1279年统一了全国。这是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建王朝”,结合所学知识可知, 我国历史上第一个由少数民族建立的统一全国的封建王朝是元朝;

(4)依据材料四信息,结合所学知识可知, 材料四所示的金瓶掣签制度反映了清政府对西藏的管辖;依据所学知识可知,清政府还册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等加强对西藏的管辖;

(5)本题是开放性题目,言之有理即可。如: 中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

故答案为:(1) 北魏孝文帝改革(或孝文帝改革);促进了民族交融(或加快了北方民族的交融进程)

(2)文成公主

(3)元朝

(4) 西藏;册封达赖或册封班禅、设置驻藏大臣等

(5) 中国古代汉族与边疆民族有冲突,但和平相处是主流,民族交融是主流。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,把它和课本所学知识结合进行理解回答;第二问是考查识记能力,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)(3)(4)属于同一类型,考查学生的识记能力。解答时,依据对课本基础知识的准确记忆回答,这是基础知识,只有准确记忆,才能顺利回答;

(5)开放性题目,言之有理即可。

15.【答案】(1)相同之处:都有拱形结构;充分发挥了建筑材料的优点;体现了古代劳动人民的智慧。因素:建筑传统;建筑技术;建筑材料;等等。

(2)东西方文化有着悠久的历史;都注重传承;各具特色;等等。

【知识点】宋代的经济发展;宋元时期繁华的都市生活;古代欧洲的古典文化

【解析】【分析】(1)据材料一、二中的“木拱结构”“拱券构造”即可看出汴京虹桥和罗马大竞技场构造上的相同之处之一是都有拱形结构,由“发挥了木材自身抗拉能力强的特点”“发挥了石材延展能力弱、抗挤压力强的特点” 即可看出汴京虹桥和罗马大竞技场构造上的相同之处之二是都充分发挥了建筑材料的优点,同时综合两则材料可看出相同之处其三是都体现了古代劳动人民的智慧。影响建筑风格的因素,由中国的“木拱结构”、罗马的石材“拱券构造”等,可以看出建筑传统、建筑技术、建筑材料等。

(2)由两则材料所示东西方建筑艺术,可知东西方文化有着悠久的历史,都注重传承,各具特色。该问答案不唯一,言之有理即可。

【点评】 本题以历史图片和文字材料为背景,考查影响建筑风格的因素及对东西方文化的认识。

16.【答案】(1)措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

(2)职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(3)措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【知识点】朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识材料描述的是西汉初期诸侯势力强大,地方豪强兼并土地的现象,针对此种情况,汉武帝采取的措施有:推恩令的实施、刺史制度的建立。根据所学可知,这些措施的作用是:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵根据材料分析和所学知识,材料描述的是宋代在地方设立通判以分知州权力的史实,根据所学通判的职权是:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。根据所学可知,通判的主要作用是:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶根据材料分析和所学知识,为强化皇权,朱元璋在地方采取的措施是:取消行中书省,设立三司。为监视官民朱元璋设置的机构是:设立锦衣卫。

故答案为:⑴措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【点评】本题主要考查学生对西汉、宋朝、明朝加强中央集权的措施等基础知识的掌握,进而考查学生分析归纳能力。

17.【答案】(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)郑成功收复台湾;戚继光抗倭。

(3)中国内政问题;实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。

【知识点】海峡两岸交往;三国两晋南北朝时期的民族融合;戚继光抗倭;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】(1)本题考查魏晋南北朝的民族交融。依据题干结合所学知识可知,魏晋南北朝时期北方民族的交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)本题考查郑成功收复台湾和戚继光抗倭的知识。依据题干结合所学知识可知,“义正驱红夷,统一铭青史”体现的是郑成功收复台湾的史实;“驱逐倭奴,恢复中华”体现的是戚继光抗倭的史实。

(3)本题考查台湾问题。依据材料三中“台湾问题纯属中国内政”可知,“台湾问题”的性质是中国内政问题。结合所学知识可知,台湾问题是我国的内政问题,实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。言之有理即可。

故答案为:(1)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(2)郑成功收复台湾;戚继光抗倭。

(3)中国内政问题;实现祖国的统一,符合两岸人民共同的利益。

【点评】本题考查魏晋南北朝时期北方民族融合、郑成功收复台湾、戚继光抗倭、台湾问题等知识点。难度较大,熟练掌握基础知识,抓住关键信息,将材料和所学知识相结合,综合运用所学知识方可作答。

18.【答案】(1)①张楚,洪秀全。②正确;未涉及;错误③俄国十月革命给中国送来了马克思主义,五四运动推动马克思主义的广泛传播;共产党人重视农民战争,对历史上农民起义经验教训进行总结,把马克思主义和中国具体国情相结合。

(2)④北京;中国共产党能够作为执政党,承担起建设新中国的任务。⑤1950年颁布《中华人民共和国土地改革法》,在新解放区实行土地改革,把封建土地所有制变成农民土地所有制,农民成为土地的主人。

【知识点】秦的暴政和秦末农民起义;五四运动;土地改革;太平天国运动;李自成起义;马克思主义在中国的传播

【解析】【分析】⑴①根据所学内可知,中国历史上第一次农民大起义是陈胜吴广起义,他们建立的政权名称是张楚,即张大楚国。中国历史上规模最宏大的一次农民战争是太平天国运动,领导人是洪秀全。

②根据“流寇主义”、“必须建立根据地。对历史上农民起义经验教训进行总结”可知,古代农民起义失败的一个重要因素是没有建立稳固的根据地,A正确;材料中没有涉及古代农民起义指导思想的问题,B未涉及;古代农民起义的斗争方式便使武装斗争,所以C错误。

③新民主主义革命时期,毛泽东等老辈革命家之所以能够创立“农村包围城市、武装夺取政权”理论的原因应结合所学内容可从俄国十月革命、五四运动、中共党人对历史经验教训的总结、将马克思主义和中国具体国情相结合等方面进行总结概括。

⑵④结合所学内容可知“京”指的是北京。“我们决不当李自成”意味不走李自成进入北京城后迅速腐化堕落、丧失政权的老路,而是要作为一个执政党,承担起建设新中国的任务。⑤根据“1950年新中国开启了消灭封建剥削制度的深刻的社会变革,农民真正获得了解放”并结合所学内容可知,新中国成立后,中共颁布《中华人民共和国土地改革法》,在新解放区实行土地改革,把封建土地所有制变成农民土地所有制,从而使农民成为土地的主人。

【点评】本题考查的是运用所学知识解决问题的能力,难度适中。解题的关键需熟悉陈胜吴广起义、新民主主义革命时期的艰难历程,让我们认识到: 中国革命和社会主义建设要想取得成功,必须将马克思主义和中国具体国情相结合。

19.【答案】(1)丝绸之路;长安

(2)鉴真东渡、郑和下西洋

(3)闭关锁国;使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(4)独立自主的和平外交政策

(5)1971年中国恢复在联合国的合法席位、1972年尼克松访华等。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;鉴真与玄奘;闭关锁国政策;中国恢复在联合国的合法席位;中美建交

【解析】【分析】(1)上图是中国古代一条重要的商路,这条商路的名称是丝绸之路,图中的A处是长安。自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

(2)与图一、图二人物有关的历史事件分别是鉴真东渡、郑和下西洋。唐玄宗时,鉴真东渡日本传播佛教和唐朝文化。1405﹣1433年郑和前后七次下西洋,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(3)“与外界隔绝”体现了清朝实行闭关锁国的对外政策,闭关锁国使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(4)根据材料四及所学知识可知,我国奉行的外交政策是独立自主的和平外交政策。

(5)20世纪70年代,中国外交取得一系列重大胜利。如1971年中国恢复在联合国的合法席位、1972年尼克松访华等。

【点评】 本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记丝绸之路、鉴真东渡、郑和下西洋、闭关锁国政策、新中国的外交成就等相关史实。

20.【答案】(1)东京/开封;辽

(2)莱特兄弟

(3)第二次工业革命;内燃机

【知识点】宋太祖强化中央集权;契丹族与党项族;辽与北宋的和战;第二次工业革命及主要成就

【解析】【分析】(1)依据所学可知,北宋的都城是东京,也就是现在的河南开封,位于图中A处;10 世纪初,耶律阿保机(辽太祖)统一契丹各部,建立契丹国(有时称契丹,有时称辽),都城在上京临潢府。据此可知,图中B处是辽国。

(2)依据所学可知,第二次工业革命时期莱特兄弟发明了飞机。

(3)依据所学可知,第二次工业革命时期莱特兄弟发明了飞机。飞机的发明得益于内燃机的发明与创制。

【点评】 本题以图片为背景依托,主要考查了北宋的建立、辽政权的建立、第二次工业革命的主要成就——飞机的发明的相关知识,掌握相关基础知识。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:177分

分值分布 客观题(占比) 20.0(11.3%)

主观题(占比) 157.0(88.7%)

题量分布 客观题(占比) 10(50.0%)

主观题(占比) 10(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 9(45.0%) 149.0(84.2%)

综合题 1(5.0%) 8.0(4.5%)

单选题 10(50.0%) 20.0(11.3%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (85.0%)

2 容易 (5.0%)

3 困难 (10.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 清朝农业、手工业、商业的发展 2.0(1.1%) 10

2 中国恢复在联合国的合法席位 25.0(14.1%) 19

3 元朝的建立与统一 25.0(14.1%) 14

4 中国古代医学成就 2.0(1.1%) 8

5 太平天国运动 10.0(5.6%) 18

6 南宋的偏安 20.0(11.3%) 13

7 中国古代四大发明及影响 2.0(1.1%) 8

8 戚继光抗倭 15.0(8.5%) 17

9 宋元时期发达的中外交通 2.0(1.1%) 7

10 “贞观之治” 2.0(1.1%) 1

11 马克思主义在中国的传播 10.0(5.6%) 18

12 五四运动 10.0(5.6%) 18

13 北魏孝文帝的改革 45.0(25.4%) 13,14

14 辽与北宋的和战 10.0(5.6%) 4,20

15 清政府对西藏地区的管辖 27.0(15.3%) 6,14

16 秦的暴政和秦末农民起义 10.0(5.6%) 18

17 三国两晋南北朝时期的民族融合 15.0(8.5%) 17

18 宋代的经济发展 12.0(6.8%) 5,15

19 中美建交 25.0(14.1%) 19

20 盛唐经济的繁荣 14.0(7.9%) 12

21 汉通西域和丝绸之路 27.0(15.3%) 7,19

22 拜占庭帝国的兴亡 14.0(7.9%) 12

23 中国古代科学著作 2.0(1.1%) 8

24 古埃及文明 15.0(8.5%) 11

25 契丹族与党项族 8.0(4.5%) 20

26 李自成起义 10.0(5.6%) 18

27 亚历山大帝国 2.0(1.1%) 7

28 宋太祖强化中央集权 8.0(4.5%) 20

29 大化改新 14.0(7.9%) 12

30 闭关锁国政策 25.0(14.1%) 19

31 安史之乱 2.0(1.1%) 3

32 土地改革 10.0(5.6%) 18

33 汉武帝的大一统 15.0(8.5%) 16

34 鉴真与玄奘 27.0(15.3%) 2,19

35 朱元璋强化皇权 15.0(8.5%) 16

36 大运河的开通 15.0(8.5%) 11

37 宋元时期繁华的都市生活 10.0(5.6%) 15

38 海峡两岸交往 15.0(8.5%) 17

39 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 17.0(9.6%) 9,17

40 盛唐民族交往与交融 45.0(25.4%) 13,14

41 宋元时期的文化——宋词、元曲、资治通鉴 20.0(11.3%) 13

42 古代欧洲的古典文化 10.0(5.6%) 15

43 第二次工业革命及主要成就 8.0(4.5%) 20

44 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 2.0(1.1%) 6

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1 / 1

同课章节目录