高中生物学人教版(2019)必修2- 6.4协同进化与生物多样性的形成(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中生物学人教版(2019)必修2- 6.4协同进化与生物多样性的形成(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-28 21:55:40 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第六章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

目录

01

协同进化

02

生物多样性的形成

03

生物进化理论在发展

问题探讨

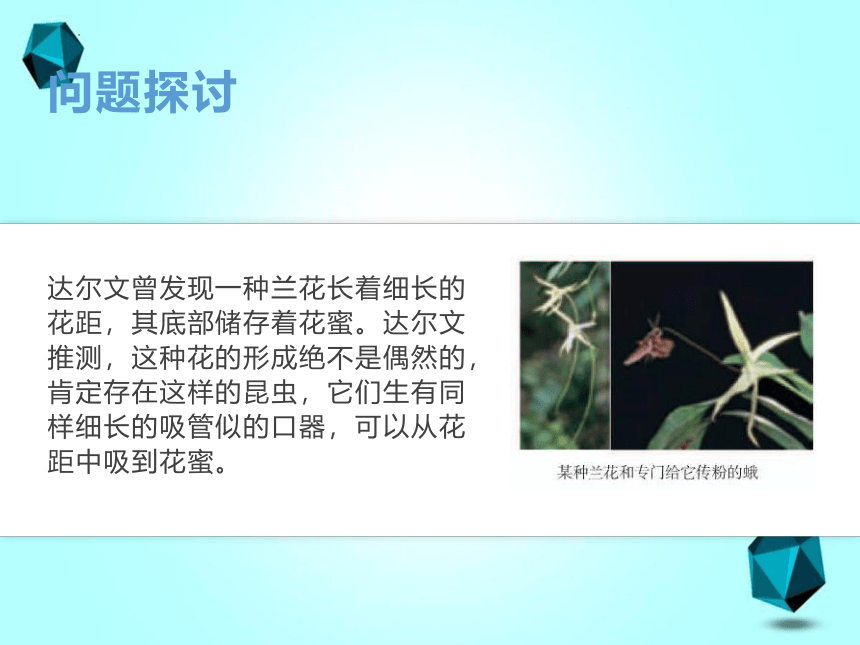

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。

1

问题探讨

达尔文作出上述推测的理由是什么?

理由是兰花的生殖离不开传粉昆虫。如果没有与这种兰花结构相适应的传粉昆虫(靠细长的口器获取花距底部的花蜜),这种兰花就难以完成传粉受精,这个物种也就不存在了。

问题探讨

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,是否说明达尔文的推测是错误的?

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,达尔文的推测就仅仅是一种猜想,不能被证实。当然,未发现这样的蛾类昆虫,不等于这样的昆虫一定不存在,因此并不能说明达尔文的推测一定是错误的。

思考

自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体,也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程就像是一种漫长的竞赛。

捕食者的存在是不是对被捕食者有害无益?

实际上,捕食者吃掉的大多是是被捕食者中年老、病弱或者年幼的个体。所以捕食者的存在不是对被捕食者有害无益,并在客观上起到了促进种群发展的作用。

收割理论

捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

不仅是不同种生物在进化上密切相关,生物的进化与无机环境的变化也是相互影响的。

地球上原始大气中是没有氧气的,最早的光合产物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧细菌的出现提供了条件。

协同进化

通过漫长的协同进化的过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

生物多样性的形成

生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。

生物多样性

遗传多样性(基因多样性)

物种多样性

生态系统多样性

决定

形成

(三个层次)

思考·讨论

最早出现的生物是哪一类生物?它们生活在什么环境中?

最早出现的生物是厌氧的单细胞生物,它们生活在原始海洋中。

思考·讨论

陆生植物和陆生动物的出现谁先谁后?前者为后者提供了什么条件?

植物先登陆,否则动物登陆后就会饿死。

思考·讨论

恐龙大约是什么时候绝灭的?物种绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

恐龙是在中生代后期绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。

就目前所掌握的证据来看,最早的生物化石是35亿年前的古细菌化石。在此之后大约20亿年的漫长岁月中,地球上的生物主要是海洋中种数不多的蓝藻和细菌,它们都是原核生物。这一时期的生态系统是只有生产者和分解者的两极生态系统。真核生物出现以后,有性生殖作为一种新的繁殖方式出现了。生物通过有性生殖,实现了基因重组,这就增强了生物变异的多样性,生物进化的速度明显加快,多细胞植物和动物的种类不断增多。

在5.4亿~5.0亿年前的寒武纪,海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成,这就是著名的寒武纪大爆发。大量的动物构成了生态系统的第三极一消费者,使生态系统具有更加复杂的结构。

生产者、分解者两极生态系统 → 生产者、消费者、分解者三极生态系统

4亿年前陆地景观想象图

大约四亿年前,由于造山运动使海洋缩小,陆地扩大,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成原始的陆地植物主要是蕨类植物。

↓

随后出现适应陆地生活的原始两栖类。生物的登陆改变了陆地的环境。

↓

裸子、被子植物先后扮演生产者中的主角,鸟类和哺乳类成为优势动物类群。

↓

复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。

生物多样性的形成的进化历程生物的进化历程可概括为:

从原核生物到真核生物

01

从无性生殖到有性生殖

02

由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等。

03

生物进化历程中的关键性变化

单细胞

多细胞

(1)结构上:

厌氧型

需氧型

(2)呼吸方式:

无性生殖

有性生殖

(3)生殖方式:

两极生态系统

三极生态系统

(4)生态系统:

水生

陆生

(5)生活环境:

水陆两栖

随后才出现了适应陆地生活的动物一原始的两栖类。生物的登陆改变着陆地的环境,陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台,裸子植物和被子植物先后扮演了生产者中的主角,鸟类、哺乳类等成为地球上占优势的动物类群,复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。

因为不适应环境而灭绝的实例——恐龙

恐龙的绝灭为哺乳类动物的兴盛腾出了空间,使生物进化翻开了崭新的一页

生物进化理论在发展

适应是自然选择的结果;

种群是生物进化的基本单位;

突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

生物多样性是协同进化的结果。

中性学说

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

小试牛刀

1.某种兰花有细长的花距(如下图所示),花距底部储存着花蜜,这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾,这种蛾在吸食兰花花蜜的过程中将花粉传递给其他兰花。下列叙述正确的是( )

A.蛾口器的特征决定兰花花距变异的方向

B.花距变长是兰花新种形成的必要条件

C.蛾的口器与花距的相互适应是协同进化的结果

D.蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

答案:C

解析:变异是不定向的,蛾的口器对兰花花距仅起到选择作用,A项错误。新物种形成的标志是形成生殖隔离,隔离是新物种形成的必要条件,B项错误。生物与无机环境以及生物与生物之间都存在着进化上的密切联系,蛾的口器与花距的相互适应是相互选择和协同进化的结果,C项正确。蛾的口器与花距进行着相互选择,这种花距较长的兰花对蛾具有选择作用,使蛾种群中口器较长的个体容易生存下来经过多代选择,蛾的口器会越变越长,因此,蛾的口器不是因吸食花蜜而越变越长的,D项错误。

小试牛刀

2.生物多样性的形成,经历了漫长的进化历程。下列说法错误的是( )

A.生物多样性是协同进化的结果

B.生物多样性是指千姿百态的物种

C.捕食者的存在有利于增加物种多样性

D.虫媒花与传粉昆虫相适应是相互选择的结果

答案:B

解析:生物多样性是指千姿百态的物种、丰富多彩的基因库和多种多样的生态系统,即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,B错误。

小试牛刀

3.下列关于现代生物进化理论的叙述,正确的是 ( )

①一个种群的基因库中含有这个物种的全部基因

②自然选择和人工选择都能使种群基因频率发生定向改变

③基因突变与基因重组可以为生物进化提供原材料

④物种的形成必须经过种群之间的隔离

⑤生物多样性最直观的表现是遗传多样性

A.①②③ B.②③④ C.②③⑤ D.②④⑤

答案:B

解析:①一个种群的基因库中含有这个种群全部个体所带有的全部基因,一个物种可能包含多个种群,①错误;

②在自然选择和人工选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,②正确;

③突变(基因突变和染色体变异)与基因重组可以为生物进化提供原材料,③正确;

④隔离包括地理隔离和生殖隔离,生殖隔离是物种形成的必要条件,④正确;

⑤生物多样性的最直观的表现是物种多样性,

⑤错误。综上所述,正确的是②③④。

下课休息一下!

第六章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

目录

01

协同进化

02

生物多样性的形成

03

生物进化理论在发展

问题探讨

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。

1

问题探讨

达尔文作出上述推测的理由是什么?

理由是兰花的生殖离不开传粉昆虫。如果没有与这种兰花结构相适应的传粉昆虫(靠细长的口器获取花距底部的花蜜),这种兰花就难以完成传粉受精,这个物种也就不存在了。

问题探讨

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,是否说明达尔文的推测是错误的?

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,达尔文的推测就仅仅是一种猜想,不能被证实。当然,未发现这样的蛾类昆虫,不等于这样的昆虫一定不存在,因此并不能说明达尔文的推测一定是错误的。

思考

自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体,也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程就像是一种漫长的竞赛。

捕食者的存在是不是对被捕食者有害无益?

实际上,捕食者吃掉的大多是是被捕食者中年老、病弱或者年幼的个体。所以捕食者的存在不是对被捕食者有害无益,并在客观上起到了促进种群发展的作用。

收割理论

捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

不仅是不同种生物在进化上密切相关,生物的进化与无机环境的变化也是相互影响的。

地球上原始大气中是没有氧气的,最早的光合产物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧细菌的出现提供了条件。

协同进化

通过漫长的协同进化的过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统

不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

生物多样性的形成

生物多样性主要包括三个层次的内容:遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。

生物多样性

遗传多样性(基因多样性)

物种多样性

生态系统多样性

决定

形成

(三个层次)

思考·讨论

最早出现的生物是哪一类生物?它们生活在什么环境中?

最早出现的生物是厌氧的单细胞生物,它们生活在原始海洋中。

思考·讨论

陆生植物和陆生动物的出现谁先谁后?前者为后者提供了什么条件?

植物先登陆,否则动物登陆后就会饿死。

思考·讨论

恐龙大约是什么时候绝灭的?物种绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

恐龙是在中生代后期绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。

就目前所掌握的证据来看,最早的生物化石是35亿年前的古细菌化石。在此之后大约20亿年的漫长岁月中,地球上的生物主要是海洋中种数不多的蓝藻和细菌,它们都是原核生物。这一时期的生态系统是只有生产者和分解者的两极生态系统。真核生物出现以后,有性生殖作为一种新的繁殖方式出现了。生物通过有性生殖,实现了基因重组,这就增强了生物变异的多样性,生物进化的速度明显加快,多细胞植物和动物的种类不断增多。

在5.4亿~5.0亿年前的寒武纪,海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成,这就是著名的寒武纪大爆发。大量的动物构成了生态系统的第三极一消费者,使生态系统具有更加复杂的结构。

生产者、分解者两极生态系统 → 生产者、消费者、分解者三极生态系统

4亿年前陆地景观想象图

大约四亿年前,由于造山运动使海洋缩小,陆地扩大,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成原始的陆地植物主要是蕨类植物。

↓

随后出现适应陆地生活的原始两栖类。生物的登陆改变了陆地的环境。

↓

裸子、被子植物先后扮演生产者中的主角,鸟类和哺乳类成为优势动物类群。

↓

复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。

生物多样性的形成的进化历程生物的进化历程可概括为:

从原核生物到真核生物

01

从无性生殖到有性生殖

02

由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等。

03

生物进化历程中的关键性变化

单细胞

多细胞

(1)结构上:

厌氧型

需氧型

(2)呼吸方式:

无性生殖

有性生殖

(3)生殖方式:

两极生态系统

三极生态系统

(4)生态系统:

水生

陆生

(5)生活环境:

水陆两栖

随后才出现了适应陆地生活的动物一原始的两栖类。生物的登陆改变着陆地的环境,陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台,裸子植物和被子植物先后扮演了生产者中的主角,鸟类、哺乳类等成为地球上占优势的动物类群,复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。

因为不适应环境而灭绝的实例——恐龙

恐龙的绝灭为哺乳类动物的兴盛腾出了空间,使生物进化翻开了崭新的一页

生物进化理论在发展

适应是自然选择的结果;

种群是生物进化的基本单位;

突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

生物多样性是协同进化的结果。

中性学说

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

小试牛刀

1.某种兰花有细长的花距(如下图所示),花距底部储存着花蜜,这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾,这种蛾在吸食兰花花蜜的过程中将花粉传递给其他兰花。下列叙述正确的是( )

A.蛾口器的特征决定兰花花距变异的方向

B.花距变长是兰花新种形成的必要条件

C.蛾的口器与花距的相互适应是协同进化的结果

D.蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

答案:C

解析:变异是不定向的,蛾的口器对兰花花距仅起到选择作用,A项错误。新物种形成的标志是形成生殖隔离,隔离是新物种形成的必要条件,B项错误。生物与无机环境以及生物与生物之间都存在着进化上的密切联系,蛾的口器与花距的相互适应是相互选择和协同进化的结果,C项正确。蛾的口器与花距进行着相互选择,这种花距较长的兰花对蛾具有选择作用,使蛾种群中口器较长的个体容易生存下来经过多代选择,蛾的口器会越变越长,因此,蛾的口器不是因吸食花蜜而越变越长的,D项错误。

小试牛刀

2.生物多样性的形成,经历了漫长的进化历程。下列说法错误的是( )

A.生物多样性是协同进化的结果

B.生物多样性是指千姿百态的物种

C.捕食者的存在有利于增加物种多样性

D.虫媒花与传粉昆虫相适应是相互选择的结果

答案:B

解析:生物多样性是指千姿百态的物种、丰富多彩的基因库和多种多样的生态系统,即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,B错误。

小试牛刀

3.下列关于现代生物进化理论的叙述,正确的是 ( )

①一个种群的基因库中含有这个物种的全部基因

②自然选择和人工选择都能使种群基因频率发生定向改变

③基因突变与基因重组可以为生物进化提供原材料

④物种的形成必须经过种群之间的隔离

⑤生物多样性最直观的表现是遗传多样性

A.①②③ B.②③④ C.②③⑤ D.②④⑤

答案:B

解析:①一个种群的基因库中含有这个种群全部个体所带有的全部基因,一个物种可能包含多个种群,①错误;

②在自然选择和人工选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,②正确;

③突变(基因突变和染色体变异)与基因重组可以为生物进化提供原材料,③正确;

④隔离包括地理隔离和生殖隔离,生殖隔离是物种形成的必要条件,④正确;

⑤生物多样性的最直观的表现是物种多样性,

⑤错误。综上所述,正确的是②③④。

下课休息一下!

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成