教科版物理八年级上册阶段综合练习:第四章 在光的世界里 单元测试(Word有答案)

文档属性

| 名称 | 教科版物理八年级上册阶段综合练习:第四章 在光的世界里 单元测试(Word有答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 857.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-29 12:18:51 | ||

图片预览

文档简介

第四章 时间:40分钟 分值:100分]

一、选择题(每题3分,共36分)

1.对于光现象,下列说法正确的是( )

A.光线是真实存在的带箭头的直线

B.光在真空中的传播速度为3×108 m/s

C.正在放映的电影幕布是光源

D.阳光下,树木在地面上的影子是由于光的折射形成的

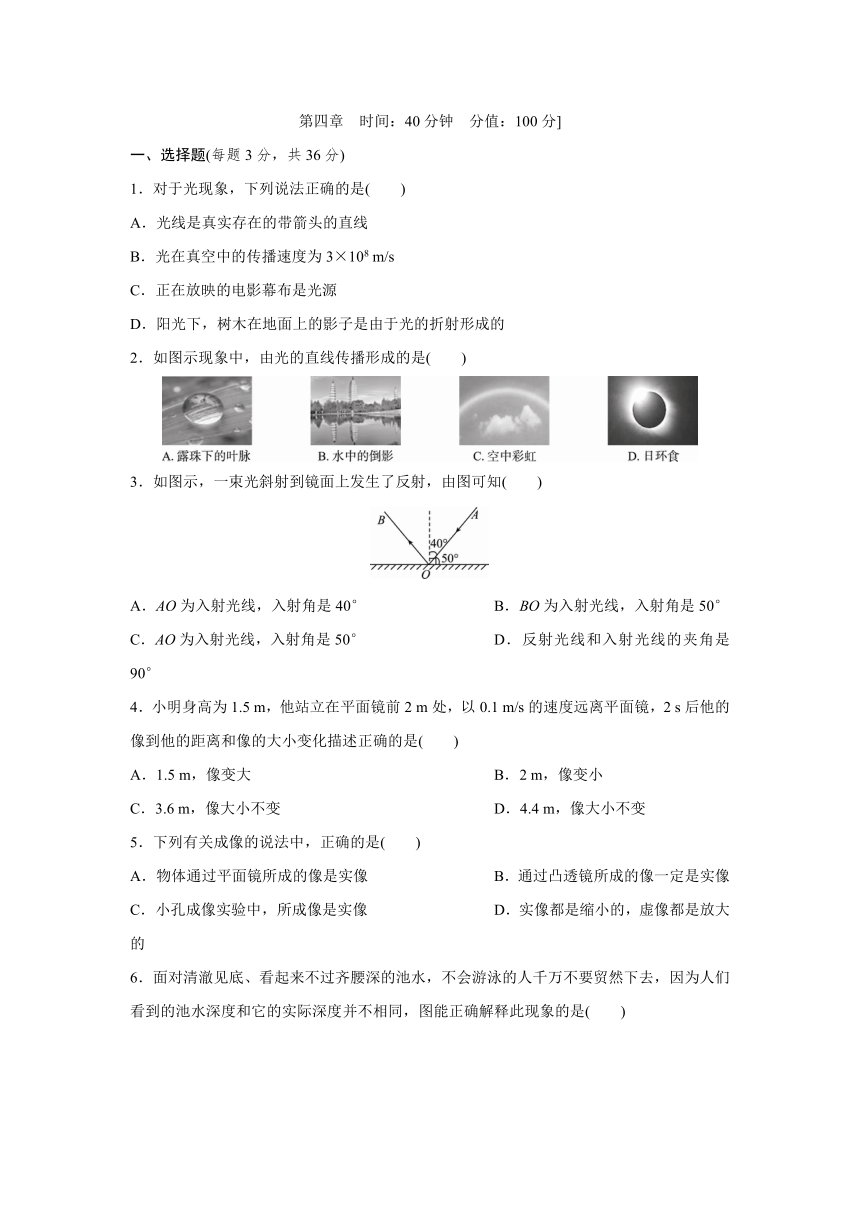

2.如图示现象中,由光的直线传播形成的是( )

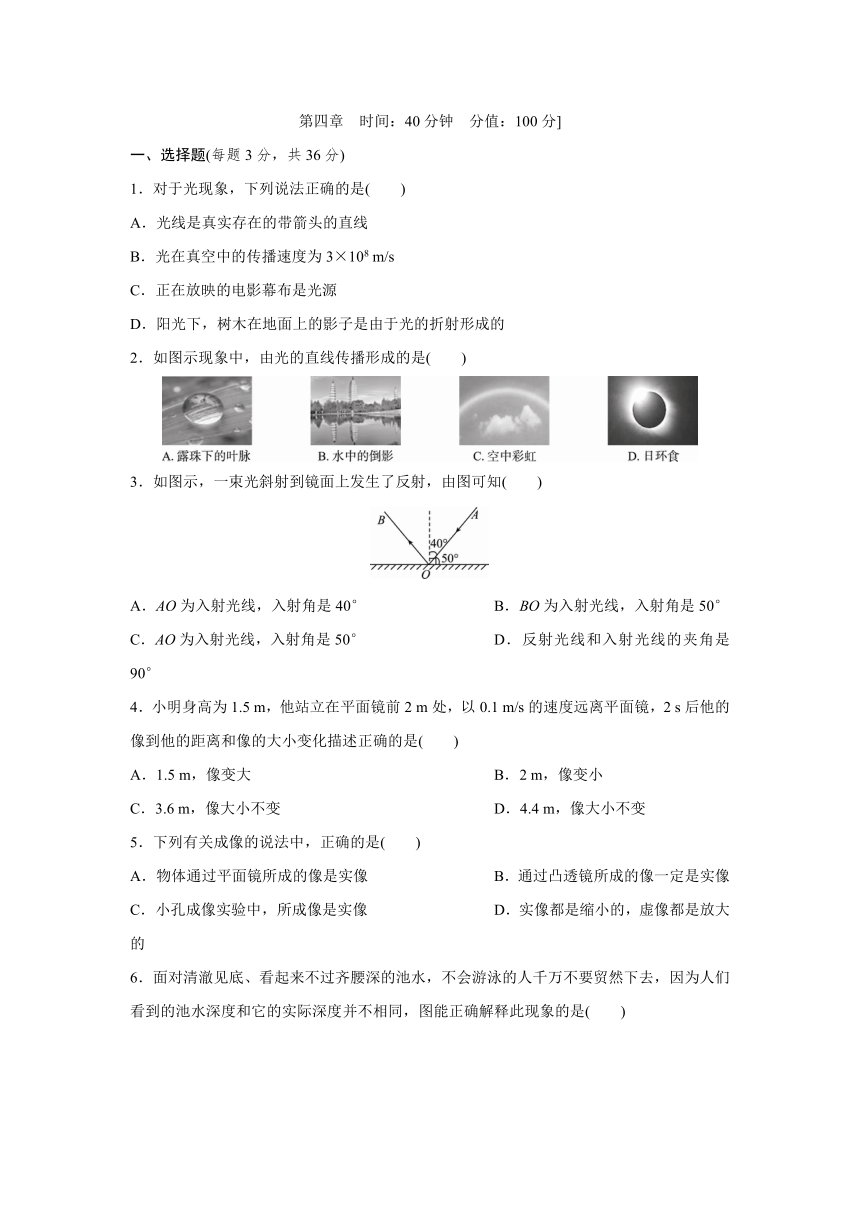

3.如图示,一束光斜射到镜面上发生了反射,由图可知( )

A.AO为入射光线,入射角是40° B.BO为入射光线,入射角是50°

C.AO为入射光线,入射角是50° D.反射光线和入射光线的夹角是90°

4.小明身高为1.5 m,他站立在平面镜前2 m处,以0.1 m/s的速度远离平面镜,2 s后他的像到他的距离和像的大小变化描述正确的是( )

A.1.5 m,像变大 B.2 m,像变小

C.3.6 m,像大小不变 D.4.4 m,像大小不变

5.下列有关成像的说法中,正确的是( )

A.物体通过平面镜所成的像是实像 B.通过凸透镜所成的像一定是实像

C.小孔成像实验中,所成像是实像 D.实像都是缩小的,虚像都是放大的

6.面对清澈见底、看起来不过齐腰深的池水,不会游泳的人千万不要贸然下去,因为人们看到的池水深度和它的实际深度并不相同,图能正确解释此现象的是( )

7.下列四种光学仪器中,与人的眼球成像原理相同的是( )

A.照相机 B.投影仪

C.放大镜 D.显微镜

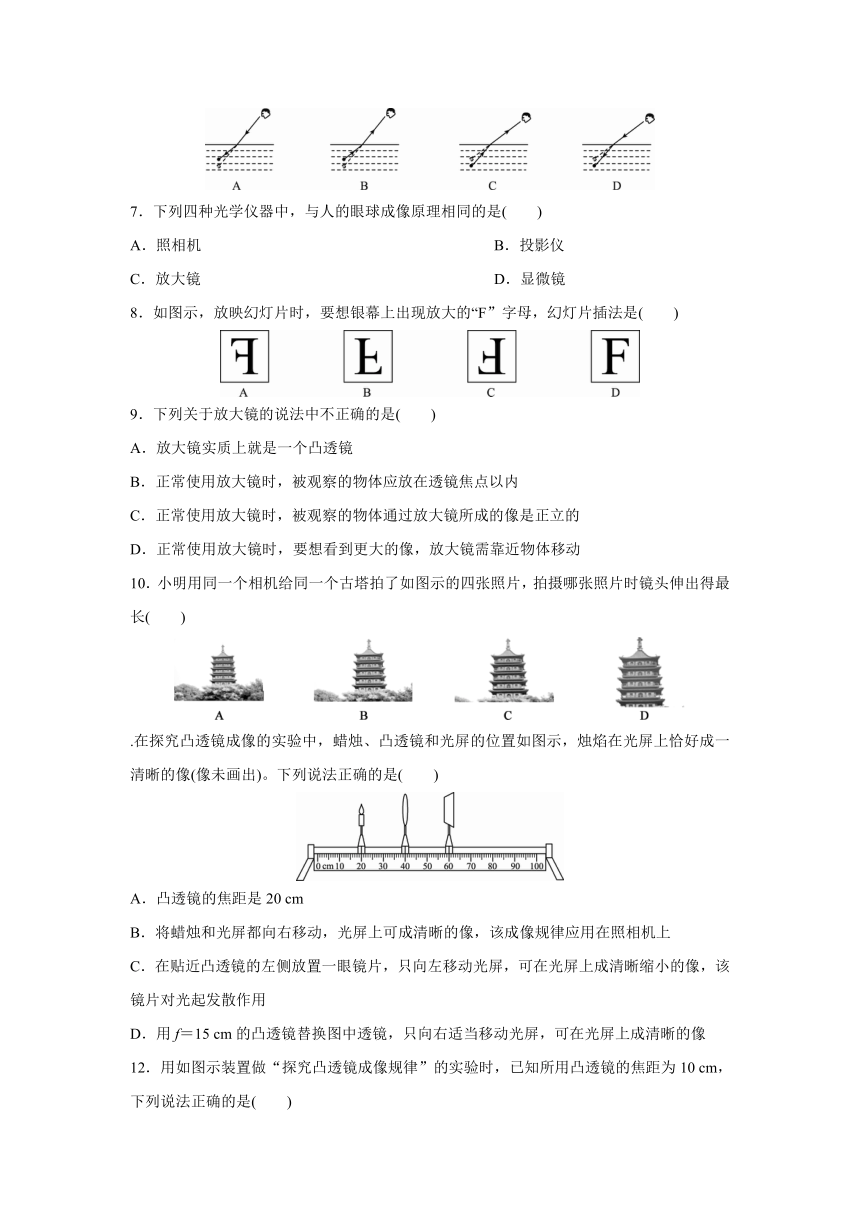

8.如图示,放映幻灯片时,要想银幕上出现放大的“F”字母,幻灯片插法是( )

9.下列关于放大镜的说法中不正确的是( )

A.放大镜实质上就是一个凸透镜

B.正常使用放大镜时,被观察的物体应放在透镜焦点以内

C.正常使用放大镜时,被观察的物体通过放大镜所成的像是正立的

D.正常使用放大镜时,要想看到更大的像,放大镜需靠近物体移动

10.小明用同一个相机给同一个古塔拍了如图示的四张照片,拍摄哪张照片时镜头伸出得最长( )

.在探究凸透镜成像的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图示,烛焰在光屏上恰好成一清晰的像(像未画出)。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是20 cm

B.将蜡烛和光屏都向右移动,光屏上可成清晰的像,该成像规律应用在照相机上

C.在贴近凸透镜的左侧放置一眼镜片,只向左移动光屏,可在光屏上成清晰缩小的像,该镜片对光起发散作用

D.用f=15 cm的凸透镜替换图中透镜,只向右适当移动光屏,可在光屏上成清晰的像

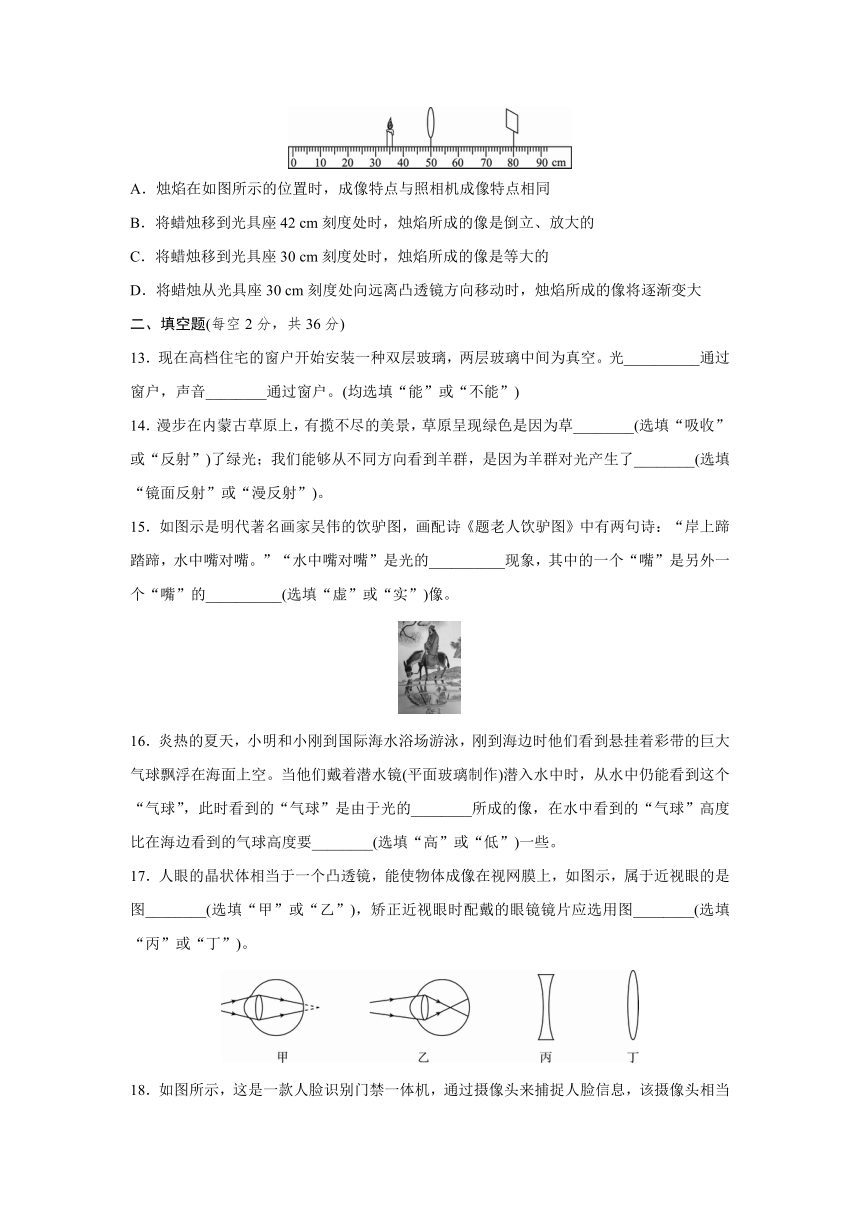

12.用如图示装置做“探究凸透镜成像规律”的实验时,已知所用凸透镜的焦距为10 cm,下列说法正确的是( )

A.烛焰在如图所示的位置时,成像特点与照相机成像特点相同

B.将蜡烛移到光具座42 cm刻度处时,烛焰所成的像是倒立、放大的

C.将蜡烛移到光具座30 cm刻度处时,烛焰所成的像是等大的

D.将蜡烛从光具座30 cm刻度处向远离凸透镜方向移动时,烛焰所成的像将逐渐变大

二、填空题(每空2分,共36分)

13.现在高档住宅的窗户开始安装一种双层玻璃,两层玻璃中间为真空。光__________通过窗户,声音________通过窗户。(均选填“能”或“不能”)

14.漫步在内蒙古草原上,有揽不尽的美景,草原呈现绿色是因为草________(选填“吸收”或“反射”)了绿光;我们能够从不同方向看到羊群,是因为羊群对光产生了________(选填“镜面反射”或“漫反射”)。

15.如图示是明代著名画家吴伟的饮驴图,画配诗《题老人饮驴图》中有两句诗:“岸上蹄踏蹄,水中嘴对嘴。”“水中嘴对嘴”是光的__________现象,其中的一个“嘴”是另外一个“嘴”的__________(选填“虚”或“实”)像。

16.炎热的夏天,小明和小刚到国际海水浴场游泳,刚到海边时他们看到悬挂着彩带的巨大气球飘浮在海面上空。当他们戴着潜水镜(平面玻璃制作)潜入水中时,从水中仍能看到这个“气球”,此时看到的“气球”是由于光的________所成的像,在水中看到的“气球”高度比在海边看到的气球高度要________(选填“高”或“低”)一些。

17.人眼的晶状体相当于一个凸透镜,能使物体成像在视网膜上,如图示,属于近视眼的是图________(选填“甲”或“乙”),矫正近视眼时配戴的眼镜镜片应选用图________(选填“丙”或“丁”)。

18.如图所示,这是一款人脸识别门禁一体机,通过摄像头来捕捉人脸信息,该摄像头相当于凸透镜,所成的是________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的________(选填“实”或“虚”)像;若镜头的焦距为10 cm,为了能成清晰的像,人脸到镜头的距离应该大于________cm。

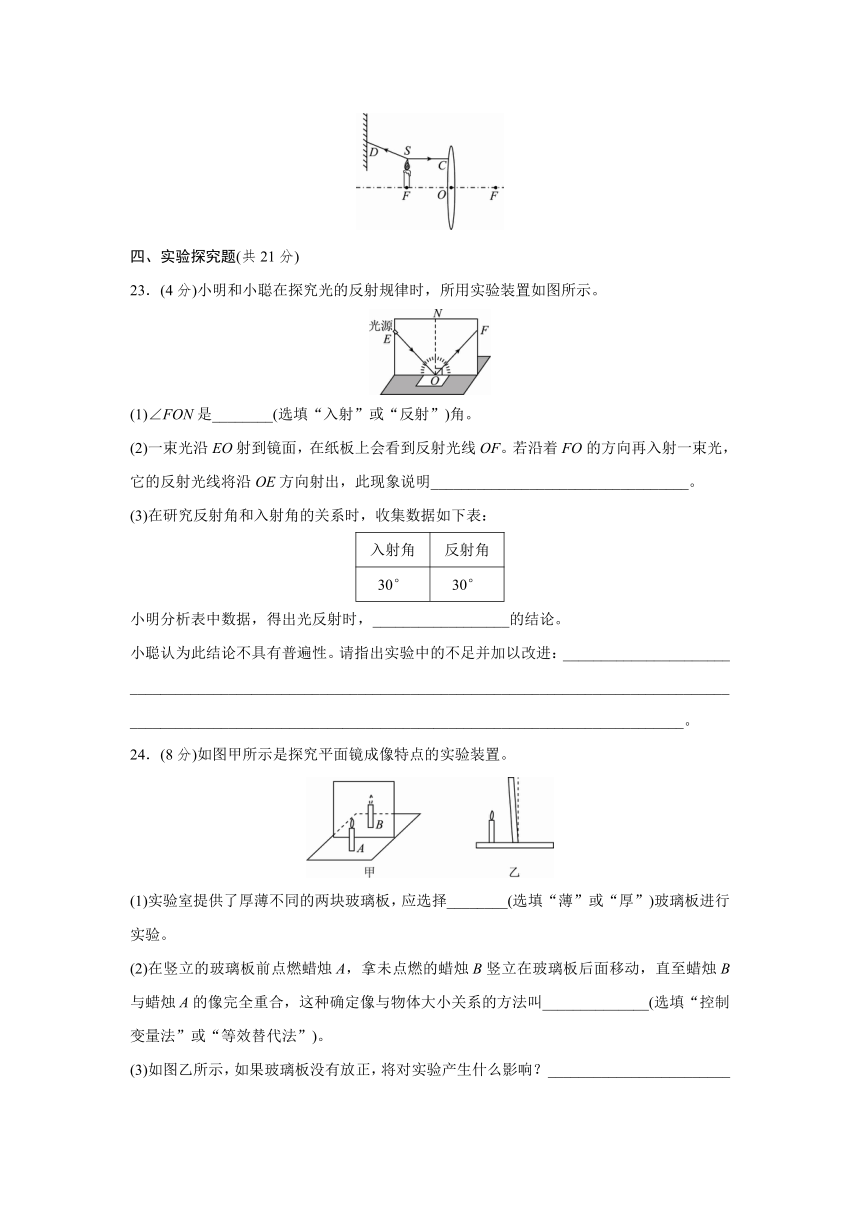

19.如图所示,在练习调节教学投影仪的实践活动中,小明通过调节,使屏幕上出现了清晰画面。这时,教室后排同学要求他将屏幕上的画面再调得大一些。为此,小明的操作应当是:适当________(选填“增大”或“减小”)投影仪与屏幕的距离,并将凸透镜适当向________(选填“上”或“下”)移动。

20.小明将一支点燃的蜡烛放在凸透镜(f=10 cm)前18 cm处,光屏上得到了烛焰倒立、________的清晰的像,然后他在蜡烛和凸透镜之间放置了一个远视眼镜片,由于远视眼镜片对光有________作用,所以光屏上烛焰的像变模糊了(如图所示),若想在光屏上重新得到清晰的像,他可将光屏________凸透镜。

三、作图题(共7分)

21.(3分)如图所示,S是一个发光点,S′是它在平面镜中成的像,SA是S发出的一条光线,请在图中画出平面镜的位置和SA经平面镜反射后的光线。

22.(4分)如图所示,SC、SD为点燃的蜡烛发出的两条光线,光线SC平行于凸透镜的主光轴,O为凸透镜的光心,F为凸透镜的焦点,光线SD斜射到平面镜上。请画出:①光线SC经过凸透镜折射后的光线;②光线SD经过平面镜反射后的光线。

四、实验探究题(共21分)

23.(4分)小明和小聪在探究光的反射规律时,所用实验装置如图所示。

(1)∠FON是________(选填“入射”或“反射”)角。

(2)一束光沿EO射到镜面,在纸板上会看到反射光线OF。若沿着FO的方向再入射一束光,它的反射光线将沿OE方向射出,此现象说明__________________________________。

(3)在研究反射角和入射角的关系时,收集数据如下表:

入射角 反射角

30° 30°

小明分析表中数据,得出光反射时,__________________的结论。

小聪认为此结论不具有普遍性。请指出实验中的不足并加以改进:______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

24.(8分)如图甲所示是探究平面镜成像特点的实验装置。

(1)实验室提供了厚薄不同的两块玻璃板,应选择________(选填“薄”或“厚”)玻璃板进行实验。

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物体大小关系的方法叫______________(选填“控制变量法”或“等效替代法”)。

(3)如图乙所示,如果玻璃板没有放正,将对实验产生什么影响?________________________

________________________________________________。

(4)平面镜在生活中的应用,除了成像外,还可以____________________。

25.(9分)小伟用如图甲所示的实验装置探究“凸透镜成像的规律”,所用凸透镜的焦距为10 cm。

(1)小伟在组装器材时,将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,并调节烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度上,这样做的目的是____________________________________。

(2)实验过程中,凸透镜始终固定在光具座50 cm刻度线处。当蜡烛距离凸透镜15 cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个倒立、________(选填“放大”“等大”或“缩小”)的实像。

(3)接下来小伟将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,为了能在光屏上再次看到烛焰清晰的像,他应将光屏向________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动,此时的像与步骤(2)中的像相比,大小将变________。

(4)如图乙所示,小伟将蜡烛固定在光具座10 cm刻度线处,移动光屏,再次得到烛焰清晰的像(像未画出),利用该成像规律制成的光学仪器是__________(选填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)。小伟发现,随着蜡烛燃烧变短,烛焰在光屏上的像会向________移动。

答案

1.B

2.D 露珠下被放大的叶脉,是由光的折射形成的,A不符合题意;水中的倒影是由光的反射形成的,B不符合题意;空中彩虹是光的色散现象,C不符合题意;日环食是由光的直线传播形成的,D符合题意。

3.A

4.D 小明以0.1 m/s的速度远离平面镜,运动2 s,根据速度公式的变形式s=vt可得,他远离平面镜的距离:s=vt=0.1 m/s×2 s=0.2 m,此时他与平面镜之间的距离为0.2 m+2 m=2.2 m,因为平面镜所成的像和物体各对应点到平面镜间的距离相等,所以他的像到平面镜的距离也为2.2 m;此时他的像到他的距离为2.2 m+2.2 m=4.4 m;由平面镜成像特点可知,像的大小不变。

5.C 6.C 7.A

8.C 幻灯机是利用物距在1倍焦距和2倍焦距之间时凸透镜成倒立、放大的实像的原理工作的。此时的倒立不仅包括上下颠倒,也包括左右颠倒,由此可知为了使像呈现“F”字样,则要按照C项的方法去放置幻灯片。

9.D 放大镜实质上是凸透镜;凸透镜能起放大作用,此时物距小于焦距,所以正常使用放大镜时,被观察的物体应放在透镜焦点以内;当物体在凸透镜焦点以内时,成正立、放大的虚像;凸透镜成虚像时,物体越靠近透镜,像也越靠近透镜,像越小,所以正常使用放大镜时,要想看到更大的像,放大镜需远离物体移动。

10.D 根据凸透镜成像的规律,成的像越大,像距越大。由图可知,图D的像最大,则拍摄D照片时镜头伸出得最长。

11.D 由图可知,u=v=20 cm,光屏上得到一个清晰等大的实像,则u=2f=20 cm,解得f=10 cm,故A错误;将蜡烛和光屏都向右移动,光屏上可成清晰的像,物体处于1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、放大的实像,投影仪就是利用该原理制成的,而照相机应用的成像规律是物体在透镜的2倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,故B错误;在贴近凸透镜的左侧放置一眼镜片,只向左移动光屏,在光屏上成清晰缩小的像,说明该镜片对光有会聚作用,故C错误;用f=15 cm的凸透镜替换图中透镜,物距u=20 cm,符合f<u<2f时,成倒立、放大的实像,像距应大于2倍焦距,故向右适当移动光屏,可在光屏上成清晰的像,D正确。

12.C 由图可知,u=50 cm-35 cm=15 cm,物距处于f和2f之间,凸透镜成倒立、放大的实像,与投影仪的原理相同,故A错误;

将蜡烛移到光具座42 cm刻度处时,物距等于50 cm-42 cm=8 cm,物距小于f,凸透镜成正立、放大的虚像,故B错误;

将蜡烛移到光具座30 cm刻度处时,物距等于50 cm-30 cm=20 cm=2f,物距等于像距,成倒立、等大的实像,故C正确;

将蜡烛从光具座30 cm刻度处向远离凸透镜方向移动时,凸透镜成实像,根据“成实像时,物距增大像距减小像变小”可知,烛焰所成的像将逐渐变小,故D错误。

13.能 不能

14.反射 漫反射 绿色的草原,只能反射阳光中的绿光,所以草原呈现绿色;

我们能从不同的方向看到羊群,是因为太阳光射到羊群上发生了漫反射。

15.反射 虚 古诗中的“水中嘴对嘴”,是指驴在岸边饮水,水面上就会出现驴嘴的像,这是由光的反射形成的虚像,与平面镜成像原理是相同的。

16.折射 高

17.乙 丙 近视眼看远处的物体时,将像成在视网膜的前面,所以属于近视眼的是图乙;为了使像正好成在视网膜上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于晶状体后移,所以应配戴发散透镜即凹透镜,即矫正时配戴的眼镜镜片应选用图丙。

18.缩小 实 20

19.增大 下

凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大。屏幕上能得到的像是实像,要使实像增大,需使屏幕和投影仪之间的像距增大,同时要减小凸透镜和投影片之间的距离,所以凸透镜要向下移动。

20.放大 会聚 靠近 已知f=10 cm,则2f=20 cm,蜡烛在凸透镜前18 cm处,处于f和2f之间,成倒立、放大的实像;

远视眼镜片是凸透镜,所以远视眼镜片对光有会聚作用;

将远视眼镜片放在蜡烛和凸透镜之间,经过凸透镜的光线会比原来提前会聚成像,所以将光屏靠近凸透镜,才能在光屏上重新得到清晰的像。

21.如图所示

22.如图所示

过D点作法线,根据反射角等于入射角,作出反射光线;因入射光线SC平行于凸透镜的主光轴,故经凸透镜后的折射光线通过右侧焦点。

23.(1)反射

(2)反射时,光路是可逆的

(3)反射角等于入射角

不足:只测量了一组入射角及对应的反射角的大小,不具有普遍性;改进:多次改变入射角的大小,测量并分析比较对应的反射角和入射角的大小,得出普遍规律

24.(1)薄

(2)等效替代法

(3)蜡烛B无法与蜡烛A的像重合

(4)改变光路

(1)因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个明显的像,影响实验效果,所以应选薄玻璃板进行实验。

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物体大小关系的方法是等效替代法。

(3)平面镜所成的像和物体关于平面镜对称,

如果玻璃板没有放正,蜡烛A的像与蜡烛B不在同一水平面上,蜡烛B不能与蜡烛A的像重合。

(4)平面镜的作用:成像、改变光路。

25.(1)使像成在光屏的中央 (2)放大

(3)靠近 小 (4)照相机 上

(1)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度,其目的是使像成在光屏的中央。

(2)实验过程中,凸透镜始终固定在光具座50 cm刻度线处。当蜡烛距离凸透镜15 cm时,f(3)接下来小伟将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,为了能在光屏上再次看到烛焰清晰的像,根据“凸透镜成实像时,物远像近像变小”可知,他应将光屏向靠近透镜方向移动,此时的像与步骤(2)中的像相比,大小将变小。

(4)如图乙所示,小伟将蜡烛固定在光具座10 cm刻度线处,此时物距大于2倍焦距,成倒立、缩小的实像,利用该成像规律制成的光学仪器是照相机;实验进行一段时间后蜡烛变短,光屏上的像会向上移动。

一、选择题(每题3分,共36分)

1.对于光现象,下列说法正确的是( )

A.光线是真实存在的带箭头的直线

B.光在真空中的传播速度为3×108 m/s

C.正在放映的电影幕布是光源

D.阳光下,树木在地面上的影子是由于光的折射形成的

2.如图示现象中,由光的直线传播形成的是( )

3.如图示,一束光斜射到镜面上发生了反射,由图可知( )

A.AO为入射光线,入射角是40° B.BO为入射光线,入射角是50°

C.AO为入射光线,入射角是50° D.反射光线和入射光线的夹角是90°

4.小明身高为1.5 m,他站立在平面镜前2 m处,以0.1 m/s的速度远离平面镜,2 s后他的像到他的距离和像的大小变化描述正确的是( )

A.1.5 m,像变大 B.2 m,像变小

C.3.6 m,像大小不变 D.4.4 m,像大小不变

5.下列有关成像的说法中,正确的是( )

A.物体通过平面镜所成的像是实像 B.通过凸透镜所成的像一定是实像

C.小孔成像实验中,所成像是实像 D.实像都是缩小的,虚像都是放大的

6.面对清澈见底、看起来不过齐腰深的池水,不会游泳的人千万不要贸然下去,因为人们看到的池水深度和它的实际深度并不相同,图能正确解释此现象的是( )

7.下列四种光学仪器中,与人的眼球成像原理相同的是( )

A.照相机 B.投影仪

C.放大镜 D.显微镜

8.如图示,放映幻灯片时,要想银幕上出现放大的“F”字母,幻灯片插法是( )

9.下列关于放大镜的说法中不正确的是( )

A.放大镜实质上就是一个凸透镜

B.正常使用放大镜时,被观察的物体应放在透镜焦点以内

C.正常使用放大镜时,被观察的物体通过放大镜所成的像是正立的

D.正常使用放大镜时,要想看到更大的像,放大镜需靠近物体移动

10.小明用同一个相机给同一个古塔拍了如图示的四张照片,拍摄哪张照片时镜头伸出得最长( )

.在探究凸透镜成像的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图示,烛焰在光屏上恰好成一清晰的像(像未画出)。下列说法正确的是( )

A.凸透镜的焦距是20 cm

B.将蜡烛和光屏都向右移动,光屏上可成清晰的像,该成像规律应用在照相机上

C.在贴近凸透镜的左侧放置一眼镜片,只向左移动光屏,可在光屏上成清晰缩小的像,该镜片对光起发散作用

D.用f=15 cm的凸透镜替换图中透镜,只向右适当移动光屏,可在光屏上成清晰的像

12.用如图示装置做“探究凸透镜成像规律”的实验时,已知所用凸透镜的焦距为10 cm,下列说法正确的是( )

A.烛焰在如图所示的位置时,成像特点与照相机成像特点相同

B.将蜡烛移到光具座42 cm刻度处时,烛焰所成的像是倒立、放大的

C.将蜡烛移到光具座30 cm刻度处时,烛焰所成的像是等大的

D.将蜡烛从光具座30 cm刻度处向远离凸透镜方向移动时,烛焰所成的像将逐渐变大

二、填空题(每空2分,共36分)

13.现在高档住宅的窗户开始安装一种双层玻璃,两层玻璃中间为真空。光__________通过窗户,声音________通过窗户。(均选填“能”或“不能”)

14.漫步在内蒙古草原上,有揽不尽的美景,草原呈现绿色是因为草________(选填“吸收”或“反射”)了绿光;我们能够从不同方向看到羊群,是因为羊群对光产生了________(选填“镜面反射”或“漫反射”)。

15.如图示是明代著名画家吴伟的饮驴图,画配诗《题老人饮驴图》中有两句诗:“岸上蹄踏蹄,水中嘴对嘴。”“水中嘴对嘴”是光的__________现象,其中的一个“嘴”是另外一个“嘴”的__________(选填“虚”或“实”)像。

16.炎热的夏天,小明和小刚到国际海水浴场游泳,刚到海边时他们看到悬挂着彩带的巨大气球飘浮在海面上空。当他们戴着潜水镜(平面玻璃制作)潜入水中时,从水中仍能看到这个“气球”,此时看到的“气球”是由于光的________所成的像,在水中看到的“气球”高度比在海边看到的气球高度要________(选填“高”或“低”)一些。

17.人眼的晶状体相当于一个凸透镜,能使物体成像在视网膜上,如图示,属于近视眼的是图________(选填“甲”或“乙”),矫正近视眼时配戴的眼镜镜片应选用图________(选填“丙”或“丁”)。

18.如图所示,这是一款人脸识别门禁一体机,通过摄像头来捕捉人脸信息,该摄像头相当于凸透镜,所成的是________(选填“放大”“缩小”或“等大”)的________(选填“实”或“虚”)像;若镜头的焦距为10 cm,为了能成清晰的像,人脸到镜头的距离应该大于________cm。

19.如图所示,在练习调节教学投影仪的实践活动中,小明通过调节,使屏幕上出现了清晰画面。这时,教室后排同学要求他将屏幕上的画面再调得大一些。为此,小明的操作应当是:适当________(选填“增大”或“减小”)投影仪与屏幕的距离,并将凸透镜适当向________(选填“上”或“下”)移动。

20.小明将一支点燃的蜡烛放在凸透镜(f=10 cm)前18 cm处,光屏上得到了烛焰倒立、________的清晰的像,然后他在蜡烛和凸透镜之间放置了一个远视眼镜片,由于远视眼镜片对光有________作用,所以光屏上烛焰的像变模糊了(如图所示),若想在光屏上重新得到清晰的像,他可将光屏________凸透镜。

三、作图题(共7分)

21.(3分)如图所示,S是一个发光点,S′是它在平面镜中成的像,SA是S发出的一条光线,请在图中画出平面镜的位置和SA经平面镜反射后的光线。

22.(4分)如图所示,SC、SD为点燃的蜡烛发出的两条光线,光线SC平行于凸透镜的主光轴,O为凸透镜的光心,F为凸透镜的焦点,光线SD斜射到平面镜上。请画出:①光线SC经过凸透镜折射后的光线;②光线SD经过平面镜反射后的光线。

四、实验探究题(共21分)

23.(4分)小明和小聪在探究光的反射规律时,所用实验装置如图所示。

(1)∠FON是________(选填“入射”或“反射”)角。

(2)一束光沿EO射到镜面,在纸板上会看到反射光线OF。若沿着FO的方向再入射一束光,它的反射光线将沿OE方向射出,此现象说明__________________________________。

(3)在研究反射角和入射角的关系时,收集数据如下表:

入射角 反射角

30° 30°

小明分析表中数据,得出光反射时,__________________的结论。

小聪认为此结论不具有普遍性。请指出实验中的不足并加以改进:______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

24.(8分)如图甲所示是探究平面镜成像特点的实验装置。

(1)实验室提供了厚薄不同的两块玻璃板,应选择________(选填“薄”或“厚”)玻璃板进行实验。

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物体大小关系的方法叫______________(选填“控制变量法”或“等效替代法”)。

(3)如图乙所示,如果玻璃板没有放正,将对实验产生什么影响?________________________

________________________________________________。

(4)平面镜在生活中的应用,除了成像外,还可以____________________。

25.(9分)小伟用如图甲所示的实验装置探究“凸透镜成像的规律”,所用凸透镜的焦距为10 cm。

(1)小伟在组装器材时,将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,并调节烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度上,这样做的目的是____________________________________。

(2)实验过程中,凸透镜始终固定在光具座50 cm刻度线处。当蜡烛距离凸透镜15 cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个倒立、________(选填“放大”“等大”或“缩小”)的实像。

(3)接下来小伟将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,为了能在光屏上再次看到烛焰清晰的像,他应将光屏向________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动,此时的像与步骤(2)中的像相比,大小将变________。

(4)如图乙所示,小伟将蜡烛固定在光具座10 cm刻度线处,移动光屏,再次得到烛焰清晰的像(像未画出),利用该成像规律制成的光学仪器是__________(选填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)。小伟发现,随着蜡烛燃烧变短,烛焰在光屏上的像会向________移动。

答案

1.B

2.D 露珠下被放大的叶脉,是由光的折射形成的,A不符合题意;水中的倒影是由光的反射形成的,B不符合题意;空中彩虹是光的色散现象,C不符合题意;日环食是由光的直线传播形成的,D符合题意。

3.A

4.D 小明以0.1 m/s的速度远离平面镜,运动2 s,根据速度公式的变形式s=vt可得,他远离平面镜的距离:s=vt=0.1 m/s×2 s=0.2 m,此时他与平面镜之间的距离为0.2 m+2 m=2.2 m,因为平面镜所成的像和物体各对应点到平面镜间的距离相等,所以他的像到平面镜的距离也为2.2 m;此时他的像到他的距离为2.2 m+2.2 m=4.4 m;由平面镜成像特点可知,像的大小不变。

5.C 6.C 7.A

8.C 幻灯机是利用物距在1倍焦距和2倍焦距之间时凸透镜成倒立、放大的实像的原理工作的。此时的倒立不仅包括上下颠倒,也包括左右颠倒,由此可知为了使像呈现“F”字样,则要按照C项的方法去放置幻灯片。

9.D 放大镜实质上是凸透镜;凸透镜能起放大作用,此时物距小于焦距,所以正常使用放大镜时,被观察的物体应放在透镜焦点以内;当物体在凸透镜焦点以内时,成正立、放大的虚像;凸透镜成虚像时,物体越靠近透镜,像也越靠近透镜,像越小,所以正常使用放大镜时,要想看到更大的像,放大镜需远离物体移动。

10.D 根据凸透镜成像的规律,成的像越大,像距越大。由图可知,图D的像最大,则拍摄D照片时镜头伸出得最长。

11.D 由图可知,u=v=20 cm,光屏上得到一个清晰等大的实像,则u=2f=20 cm,解得f=10 cm,故A错误;将蜡烛和光屏都向右移动,光屏上可成清晰的像,物体处于1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、放大的实像,投影仪就是利用该原理制成的,而照相机应用的成像规律是物体在透镜的2倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,故B错误;在贴近凸透镜的左侧放置一眼镜片,只向左移动光屏,在光屏上成清晰缩小的像,说明该镜片对光有会聚作用,故C错误;用f=15 cm的凸透镜替换图中透镜,物距u=20 cm,符合f<u<2f时,成倒立、放大的实像,像距应大于2倍焦距,故向右适当移动光屏,可在光屏上成清晰的像,D正确。

12.C 由图可知,u=50 cm-35 cm=15 cm,物距处于f和2f之间,凸透镜成倒立、放大的实像,与投影仪的原理相同,故A错误;

将蜡烛移到光具座42 cm刻度处时,物距等于50 cm-42 cm=8 cm,物距小于f,凸透镜成正立、放大的虚像,故B错误;

将蜡烛移到光具座30 cm刻度处时,物距等于50 cm-30 cm=20 cm=2f,物距等于像距,成倒立、等大的实像,故C正确;

将蜡烛从光具座30 cm刻度处向远离凸透镜方向移动时,凸透镜成实像,根据“成实像时,物距增大像距减小像变小”可知,烛焰所成的像将逐渐变小,故D错误。

13.能 不能

14.反射 漫反射 绿色的草原,只能反射阳光中的绿光,所以草原呈现绿色;

我们能从不同的方向看到羊群,是因为太阳光射到羊群上发生了漫反射。

15.反射 虚 古诗中的“水中嘴对嘴”,是指驴在岸边饮水,水面上就会出现驴嘴的像,这是由光的反射形成的虚像,与平面镜成像原理是相同的。

16.折射 高

17.乙 丙 近视眼看远处的物体时,将像成在视网膜的前面,所以属于近视眼的是图乙;为了使像正好成在视网膜上,应使光线推迟会聚,使所成的像相对于晶状体后移,所以应配戴发散透镜即凹透镜,即矫正时配戴的眼镜镜片应选用图丙。

18.缩小 实 20

19.增大 下

凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大。屏幕上能得到的像是实像,要使实像增大,需使屏幕和投影仪之间的像距增大,同时要减小凸透镜和投影片之间的距离,所以凸透镜要向下移动。

20.放大 会聚 靠近 已知f=10 cm,则2f=20 cm,蜡烛在凸透镜前18 cm处,处于f和2f之间,成倒立、放大的实像;

远视眼镜片是凸透镜,所以远视眼镜片对光有会聚作用;

将远视眼镜片放在蜡烛和凸透镜之间,经过凸透镜的光线会比原来提前会聚成像,所以将光屏靠近凸透镜,才能在光屏上重新得到清晰的像。

21.如图所示

22.如图所示

过D点作法线,根据反射角等于入射角,作出反射光线;因入射光线SC平行于凸透镜的主光轴,故经凸透镜后的折射光线通过右侧焦点。

23.(1)反射

(2)反射时,光路是可逆的

(3)反射角等于入射角

不足:只测量了一组入射角及对应的反射角的大小,不具有普遍性;改进:多次改变入射角的大小,测量并分析比较对应的反射角和入射角的大小,得出普遍规律

24.(1)薄

(2)等效替代法

(3)蜡烛B无法与蜡烛A的像重合

(4)改变光路

(1)因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个明显的像,影响实验效果,所以应选薄玻璃板进行实验。

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B竖立在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物体大小关系的方法是等效替代法。

(3)平面镜所成的像和物体关于平面镜对称,

如果玻璃板没有放正,蜡烛A的像与蜡烛B不在同一水平面上,蜡烛B不能与蜡烛A的像重合。

(4)平面镜的作用:成像、改变光路。

25.(1)使像成在光屏的中央 (2)放大

(3)靠近 小 (4)照相机 上

(1)将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心与烛焰中心大致在同一高度,其目的是使像成在光屏的中央。

(2)实验过程中,凸透镜始终固定在光具座50 cm刻度线处。当蜡烛距离凸透镜15 cm时,f

(4)如图乙所示,小伟将蜡烛固定在光具座10 cm刻度线处,此时物距大于2倍焦距,成倒立、缩小的实像,利用该成像规律制成的光学仪器是照相机;实验进行一段时间后蜡烛变短,光屏上的像会向上移动。

同课章节目录