【新课标】2022年暑期复习与巩固作业(人教版八年级生物下)······(4)传染病和免疫(含解析)

文档属性

| 名称 | 【新课标】2022年暑期复习与巩固作业(人教版八年级生物下)······(4)传染病和免疫(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-01 15:50:41 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年人教版八年级下册生物暑假作业(4)传染病和免疫

1.传染病是由病原体引起的、能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病,下列属于传染病的是( )

A.病毒性结膜炎 B.夜盲症 C.白化病 D.高血压

2.一只蚊子在叮咬了甲后,又叮咬了乙,若甲的血液中含有丝虫病的幼虫——微丝蚴。下列说法错误的是( )

A.甲是传染源 B.乙被叮咬前是易感人群

C.微丝蚴是传播途径 D.消灭蚊子可降低丝虫病的发病率

3.下列预防传染病的措施,属于保护易感人群的是( )

A.不喝生水,饭前便后洗手 B.消灭蟑螂、跳蚤、蝉等害

C.婴幼儿接种手足口病疫苗 D.将患了禽流感的鸡捕杀后深埋

4.在新冠疫情期间,海关在进口冷冻食品外包装上检出新冠病毒。下列做法不科学的是( )

A.不直接用手去触碰进口冷冻食品 B.吃生鱼片蘸芥末可以完全消灭新冠病毒

C.处理生鲜食物时要使用专用器具 D.冰箱储存生、熟食品要隔离分开

5.人类在漫长的进化过程中,形成了由免疫器官、免疫细胞和免疫物质组成的多道防线。如:①皮肤及其分泌物;②呼吸道黏膜上的纤毛和黏液;③血液中的溶菌酶;④淋巴细胞产生的抗体。下列解释正确的是( )

A.①②属于第一道防线 B.①③属于第一道防线

C.②③属于第二道防线 D.③④属于第三道防线

6.人体第三道免疫防线主要靠抗体起作用。抗体发生作用的特点是( )

A.每种抗体由多种抗原刺激产生 B.一种抗体可抵抗多种抗原

C.抗原消失后,抗体仍能留存于体内 D.抗体随抗原的消失而消失

7.下列关于免疫的说法正确的是( )

A.皮肤和黏膜:铜墙铁壁就是我,要想入侵先打败我,我是第二道防线

B.体液:我有吞噬细胞和杀菌物质大军团,你若来犯我必诛之,我是第三道防线

C.淋巴细胞:当有抗原入侵刺激我时,我就会产生特殊蛋白质——抗体消灭它

D.天花抗体:人体内只要有我,任何抗原我都能解决掉

8.将减毒处理的蛇毒注射到马体内,每隔一段时间进行重复注射。重复注射若干次后,可从这些马的血液中获得抗蛇毒的血清。医生会注射抗蛇毒血清到被毒蛇咬伤的人体内,以减轻蛇毒的毒性。下列有关叙述正确的是( )

A.给患者注射抗蛇毒血清的方式为预防接种

B.抗蛇毒血清本质上是一种高效的蛇毒疫苗

C.上述治疗毒蛇咬伤的方式属于人工免疫

D.注射抗蛇毒血清的目的是让患者产生抗蛇毒抗体

9.在治疗疾病过程中需注射青霉素时,医生会要求患者先做皮试。你认为让患者做皮试的目的是( )

A.皮试中的药物对治疗效果很关键

B.观察患者是否对青霉素针剂产生过敏反应

C.观察患者的皮肤能否吸收这种药物

D.观察患者病情的发展情况

10.艾滋病(AIDS)是一种严重威胁人类健康的传染病。下列有关艾滋病的说法不正确的是( )

A.艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV)

B.艾滋病患者的泪液、乳液和尿液中有病原体

C.静脉注射毒品和不安全性行为最容易传播艾滋病

D.我们不能与艾滋病患者接触和交流,以免被传染

11.阅读资料,回答问题。

自2019年12月以来,由一种新型冠状病毒感染引起的肺炎在全球范围内传播。新冠肺炎的传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。直接传播是指患者打喷嚏、咳嗽、说话的飞沫、呼出的气体等近距离直接吸入导致的感染;气溶胶传播是指飞沫混合在空气中,形成气溶胶,导致人体吸入后感染;接触传播是指飞沫沉积在物品表面,接触污染手后,再接触口腔、鼻腔、眼睛等的黏膜,导致感染。目前我国在疫情防控方面取得了举世瞩目的成就,国产疫苗研发成功,陆续分批接种,并向全球相关国家提供,受到世人高度赞誉。

(1)新冠肺炎属于呼吸道传染病,具有传染性和流行性。新型冠状病毒是引发该病的_____。该病刚爆发时,有患者一直用抗生素进行治疗,结果不见好转,你认为不见好转的原因是_____。

(2)与细菌相比,新型冠状病毒结构十分简单,仅由_____组成。

(3)医护人员在疫情面前被称作“最美逆行者”,他们身穿防护服,冲在抗击疫情第一线,这属于预防传染病三个措施中的_____。我们每天监测体温,从重、中危险区来的人员要做核酸检测,这是预防传染病三个措施中的_____接种新冠疫苗属于预防传染病三个措施中的_____。

(4)已经康复的病人体内产生了相应抗体,一般情况下不会再患该病,这属于_____免疫。

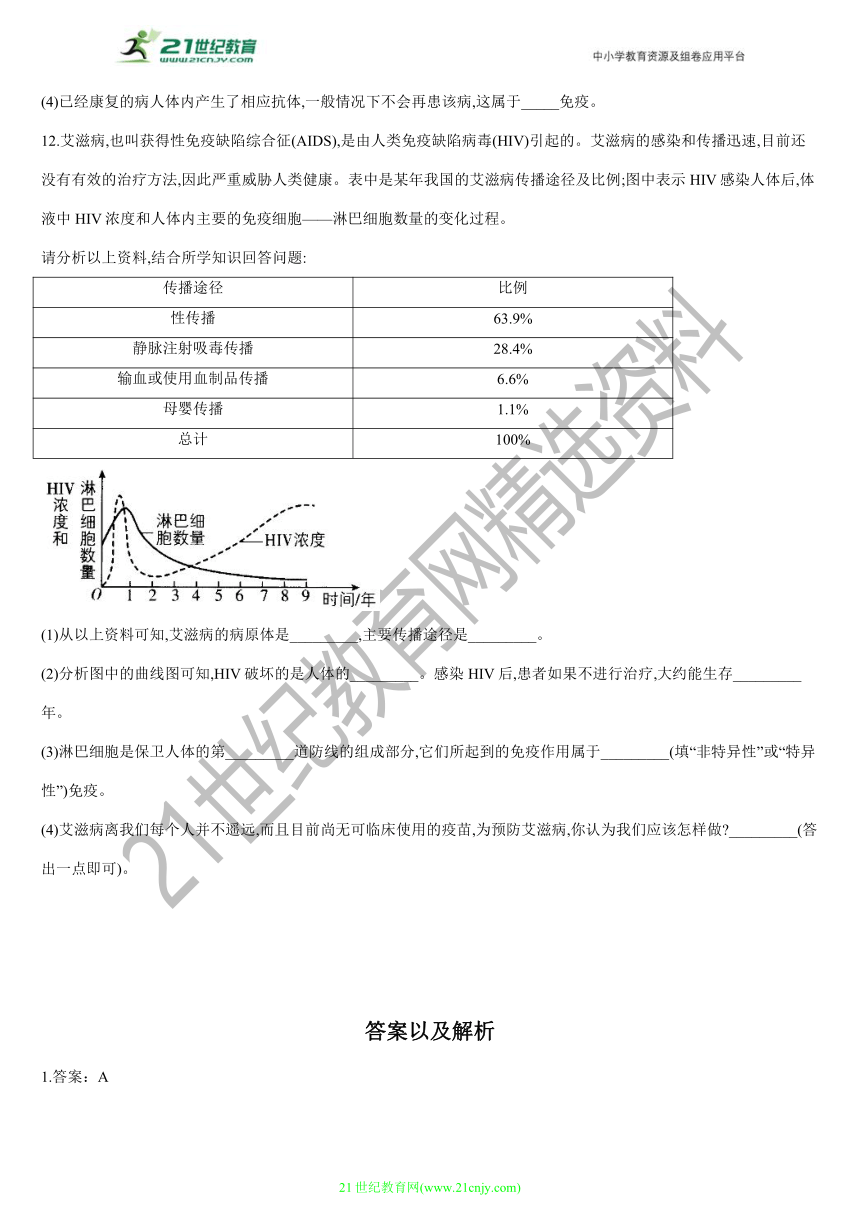

12.艾滋病,也叫获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。艾滋病的感染和传播迅速,目前还没有有效的治疗方法,因此严重威胁人类健康。表中是某年我国的艾滋病传播途径及比例;图中表示HIV感染人体后,体液中HIV浓度和人体内主要的免疫细胞——淋巴细胞数量的变化过程。

请分析以上资料,结合所学知识回答问题:

传播途径 比例

性传播 63.9%

静脉注射吸毒传播 28.4%

输血或使用血制品传播 6.6%

母婴传播 1.1%

总计 100%

(1)从以上资料可知,艾滋病的病原体是_________,主要传播途径是_________。

(2)分析图中的曲线图可知,HIV破坏的是人体的_________。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存_________年。

(3)淋巴细胞是保卫人体的第_________道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于_________(填“非特异性”或“特异性”)免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,你认为我们应该怎样做 _________(答出一点即可)。

答案以及解析

1.答案:A

解析:病毒性结膜炎是常见的急性传染病之一,它是由多种病毒引起的,属于接触性传染病;夜盲症、白化病、高血压都不是由病原体引起的,不属于传染病。

2.答案:C

解析:甲为患传染病的患者,能够散播病原体,所以属于传染源,A正确。乙在患病前对该病缺乏免疫力,所以属于易感人群,B正确。微丝蚴是能使人患这种传染病的寄生虫,所以属于病原体,C错误。蚊子是传播此传染病的生物媒介,所以消灭蚊子能有效降低丝虫病的发病率,D正确。

3.答案:C

解析: 婴幼儿接种手足口病疫苗的目的是增强对手足口病的抵抗力,因此属于保护易感人群。

4.答案:B

解析:芥末可以起到杀菌和消灭消化系统中寄生虫的作用,但芥末不可以消灭新冠病毒,B不科学。

5.答案:A

解析:①皮肤及其分泌物、②呼吸道黏膜上的纤毛和黏液属于第一道防线;③血液中的溶菌酶属于第二道防线,④淋巴细胞产生的抗体属于第三道防线。

6.答案:C

解析:一种抗体只能由一种抗原刺激产生,而不是由多种抗原刺激产生,A不正确;抗体具有专一性,因此一种抗体只能抵抗种抗原,B不正确;一般情况下,抗原消失后,一段时间内相应的抗体仍然存在于人体内,C正确,D不正确。

7.答案:C

解析:皮肤和黏膜是第一道防线,A错误;体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保护人体的第二道防线,B错误;病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质,叫做抗体,引起人体产生抗体的物质叫做抗原,C正确;一种抗体只能识别一种抗原,D错误。

8.答案:C

解析:给患者注射的抗蛇毒血清中已含有相应抗体,具有治疗效果,不属于预防接种;疫苗是减毒或灭活的病原体,从免疫角度讲,疫苗属于抗原,抗蛇毒血清具有抗体,能减轻蛇毒毒性,不属于疫苗;利用人工方法产生抗体,治疗毒蛇咬伤的方式属于人工免疫。故选C。

9.答案:B

解析:有的人对青霉素过敏,少量注射后就会发生休克,甚至死亡,这是因为抵抗抗原侵入的功能过强,在这里青霉素相当于抗原。青霉素进入人体后,引起人体产生了免疫反应,这种免疫只对特定的病原体——青霉素有免疫作用,所以注射青霉素前一定要进行皮试。故选B。

10.答案:D

解析:艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒,它存在于艾滋病患者和携带者的血液、精液、唾液、泪液、乳汁和尿液中,主要通过静脉注射毒品、不安全性行为而传播,也可以通过输入含有病毒的血液和血液制品或使用未消毒的、艾滋病病人用过的注射器等而传播,母婴传播也是其中的传播途径之一,可见,只要不接触患者的体液,是不会感染艾滋病的。

11.答案:(1)病原体;抗生素对细菌起作用,对病毒不起作用

(2)蛋白质外壳和内部的遗传物质

(3)切断传播途径;控制传染源保;护易感人群

(4)特异性

解析:(1)新型冠状病毒是引发新冠肺炎的病原体。新冠肺炎是由病毒引起的,抗生素对细菌起作用,对病毒不起作用。

(2)新型冠状病毒没有细胞结构,其结构十分简单,仅由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。

(3)医护人员身穿防护服属于切断传播途径。我们每天监测体温,从重、中危险区来的人员要做核酸检测,这是控制传染源。接种新冠疫苗属于保护易感人群。

(4)新型冠状病毒侵入人体后,会刺激人体的淋巴细胞产生一种特殊的蛋白质——抗体,该抗体只对新型冠状病毒有免疫作用,并能在人体内存留。一段时间内,当再有新型冠状病毒侵入时,就会被存留在人体内的抗体清除,但其他病原体侵入时,它并不起作用,因此上述免疫过程属于特异性免疫。

12.答案:(1)人类免疫缺陷病毒(或HIV);性传播

(2)淋巴细胞;9

(3)三;特异性

(4)不使用未经消毒的医疗器械(合理即可)

解析:(1)艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV),由题表分析,艾滋病的主要传播途径是性传播。

(2)分析题图可知,HIV破坏的是人体的淋巴细胞,感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存9年。

(3)人体的第三道防线主要由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。所以淋巴细胞是保卫人体的第三道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于特异性免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,我们应该避免不安全的性行为,不以任何方式吸毒,不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械,积极宣传预防艾滋病的知识等。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.传染病是由病原体引起的、能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病,下列属于传染病的是( )

A.病毒性结膜炎 B.夜盲症 C.白化病 D.高血压

2.一只蚊子在叮咬了甲后,又叮咬了乙,若甲的血液中含有丝虫病的幼虫——微丝蚴。下列说法错误的是( )

A.甲是传染源 B.乙被叮咬前是易感人群

C.微丝蚴是传播途径 D.消灭蚊子可降低丝虫病的发病率

3.下列预防传染病的措施,属于保护易感人群的是( )

A.不喝生水,饭前便后洗手 B.消灭蟑螂、跳蚤、蝉等害

C.婴幼儿接种手足口病疫苗 D.将患了禽流感的鸡捕杀后深埋

4.在新冠疫情期间,海关在进口冷冻食品外包装上检出新冠病毒。下列做法不科学的是( )

A.不直接用手去触碰进口冷冻食品 B.吃生鱼片蘸芥末可以完全消灭新冠病毒

C.处理生鲜食物时要使用专用器具 D.冰箱储存生、熟食品要隔离分开

5.人类在漫长的进化过程中,形成了由免疫器官、免疫细胞和免疫物质组成的多道防线。如:①皮肤及其分泌物;②呼吸道黏膜上的纤毛和黏液;③血液中的溶菌酶;④淋巴细胞产生的抗体。下列解释正确的是( )

A.①②属于第一道防线 B.①③属于第一道防线

C.②③属于第二道防线 D.③④属于第三道防线

6.人体第三道免疫防线主要靠抗体起作用。抗体发生作用的特点是( )

A.每种抗体由多种抗原刺激产生 B.一种抗体可抵抗多种抗原

C.抗原消失后,抗体仍能留存于体内 D.抗体随抗原的消失而消失

7.下列关于免疫的说法正确的是( )

A.皮肤和黏膜:铜墙铁壁就是我,要想入侵先打败我,我是第二道防线

B.体液:我有吞噬细胞和杀菌物质大军团,你若来犯我必诛之,我是第三道防线

C.淋巴细胞:当有抗原入侵刺激我时,我就会产生特殊蛋白质——抗体消灭它

D.天花抗体:人体内只要有我,任何抗原我都能解决掉

8.将减毒处理的蛇毒注射到马体内,每隔一段时间进行重复注射。重复注射若干次后,可从这些马的血液中获得抗蛇毒的血清。医生会注射抗蛇毒血清到被毒蛇咬伤的人体内,以减轻蛇毒的毒性。下列有关叙述正确的是( )

A.给患者注射抗蛇毒血清的方式为预防接种

B.抗蛇毒血清本质上是一种高效的蛇毒疫苗

C.上述治疗毒蛇咬伤的方式属于人工免疫

D.注射抗蛇毒血清的目的是让患者产生抗蛇毒抗体

9.在治疗疾病过程中需注射青霉素时,医生会要求患者先做皮试。你认为让患者做皮试的目的是( )

A.皮试中的药物对治疗效果很关键

B.观察患者是否对青霉素针剂产生过敏反应

C.观察患者的皮肤能否吸收这种药物

D.观察患者病情的发展情况

10.艾滋病(AIDS)是一种严重威胁人类健康的传染病。下列有关艾滋病的说法不正确的是( )

A.艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV)

B.艾滋病患者的泪液、乳液和尿液中有病原体

C.静脉注射毒品和不安全性行为最容易传播艾滋病

D.我们不能与艾滋病患者接触和交流,以免被传染

11.阅读资料,回答问题。

自2019年12月以来,由一种新型冠状病毒感染引起的肺炎在全球范围内传播。新冠肺炎的传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。直接传播是指患者打喷嚏、咳嗽、说话的飞沫、呼出的气体等近距离直接吸入导致的感染;气溶胶传播是指飞沫混合在空气中,形成气溶胶,导致人体吸入后感染;接触传播是指飞沫沉积在物品表面,接触污染手后,再接触口腔、鼻腔、眼睛等的黏膜,导致感染。目前我国在疫情防控方面取得了举世瞩目的成就,国产疫苗研发成功,陆续分批接种,并向全球相关国家提供,受到世人高度赞誉。

(1)新冠肺炎属于呼吸道传染病,具有传染性和流行性。新型冠状病毒是引发该病的_____。该病刚爆发时,有患者一直用抗生素进行治疗,结果不见好转,你认为不见好转的原因是_____。

(2)与细菌相比,新型冠状病毒结构十分简单,仅由_____组成。

(3)医护人员在疫情面前被称作“最美逆行者”,他们身穿防护服,冲在抗击疫情第一线,这属于预防传染病三个措施中的_____。我们每天监测体温,从重、中危险区来的人员要做核酸检测,这是预防传染病三个措施中的_____接种新冠疫苗属于预防传染病三个措施中的_____。

(4)已经康复的病人体内产生了相应抗体,一般情况下不会再患该病,这属于_____免疫。

12.艾滋病,也叫获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。艾滋病的感染和传播迅速,目前还没有有效的治疗方法,因此严重威胁人类健康。表中是某年我国的艾滋病传播途径及比例;图中表示HIV感染人体后,体液中HIV浓度和人体内主要的免疫细胞——淋巴细胞数量的变化过程。

请分析以上资料,结合所学知识回答问题:

传播途径 比例

性传播 63.9%

静脉注射吸毒传播 28.4%

输血或使用血制品传播 6.6%

母婴传播 1.1%

总计 100%

(1)从以上资料可知,艾滋病的病原体是_________,主要传播途径是_________。

(2)分析图中的曲线图可知,HIV破坏的是人体的_________。感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存_________年。

(3)淋巴细胞是保卫人体的第_________道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于_________(填“非特异性”或“特异性”)免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,你认为我们应该怎样做 _________(答出一点即可)。

答案以及解析

1.答案:A

解析:病毒性结膜炎是常见的急性传染病之一,它是由多种病毒引起的,属于接触性传染病;夜盲症、白化病、高血压都不是由病原体引起的,不属于传染病。

2.答案:C

解析:甲为患传染病的患者,能够散播病原体,所以属于传染源,A正确。乙在患病前对该病缺乏免疫力,所以属于易感人群,B正确。微丝蚴是能使人患这种传染病的寄生虫,所以属于病原体,C错误。蚊子是传播此传染病的生物媒介,所以消灭蚊子能有效降低丝虫病的发病率,D正确。

3.答案:C

解析: 婴幼儿接种手足口病疫苗的目的是增强对手足口病的抵抗力,因此属于保护易感人群。

4.答案:B

解析:芥末可以起到杀菌和消灭消化系统中寄生虫的作用,但芥末不可以消灭新冠病毒,B不科学。

5.答案:A

解析:①皮肤及其分泌物、②呼吸道黏膜上的纤毛和黏液属于第一道防线;③血液中的溶菌酶属于第二道防线,④淋巴细胞产生的抗体属于第三道防线。

6.答案:C

解析:一种抗体只能由一种抗原刺激产生,而不是由多种抗原刺激产生,A不正确;抗体具有专一性,因此一种抗体只能抵抗种抗原,B不正确;一般情况下,抗原消失后,一段时间内相应的抗体仍然存在于人体内,C正确,D不正确。

7.答案:C

解析:皮肤和黏膜是第一道防线,A错误;体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保护人体的第二道防线,B错误;病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质,叫做抗体,引起人体产生抗体的物质叫做抗原,C正确;一种抗体只能识别一种抗原,D错误。

8.答案:C

解析:给患者注射的抗蛇毒血清中已含有相应抗体,具有治疗效果,不属于预防接种;疫苗是减毒或灭活的病原体,从免疫角度讲,疫苗属于抗原,抗蛇毒血清具有抗体,能减轻蛇毒毒性,不属于疫苗;利用人工方法产生抗体,治疗毒蛇咬伤的方式属于人工免疫。故选C。

9.答案:B

解析:有的人对青霉素过敏,少量注射后就会发生休克,甚至死亡,这是因为抵抗抗原侵入的功能过强,在这里青霉素相当于抗原。青霉素进入人体后,引起人体产生了免疫反应,这种免疫只对特定的病原体——青霉素有免疫作用,所以注射青霉素前一定要进行皮试。故选B。

10.答案:D

解析:艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒,它存在于艾滋病患者和携带者的血液、精液、唾液、泪液、乳汁和尿液中,主要通过静脉注射毒品、不安全性行为而传播,也可以通过输入含有病毒的血液和血液制品或使用未消毒的、艾滋病病人用过的注射器等而传播,母婴传播也是其中的传播途径之一,可见,只要不接触患者的体液,是不会感染艾滋病的。

11.答案:(1)病原体;抗生素对细菌起作用,对病毒不起作用

(2)蛋白质外壳和内部的遗传物质

(3)切断传播途径;控制传染源保;护易感人群

(4)特异性

解析:(1)新型冠状病毒是引发新冠肺炎的病原体。新冠肺炎是由病毒引起的,抗生素对细菌起作用,对病毒不起作用。

(2)新型冠状病毒没有细胞结构,其结构十分简单,仅由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。

(3)医护人员身穿防护服属于切断传播途径。我们每天监测体温,从重、中危险区来的人员要做核酸检测,这是控制传染源。接种新冠疫苗属于保护易感人群。

(4)新型冠状病毒侵入人体后,会刺激人体的淋巴细胞产生一种特殊的蛋白质——抗体,该抗体只对新型冠状病毒有免疫作用,并能在人体内存留。一段时间内,当再有新型冠状病毒侵入时,就会被存留在人体内的抗体清除,但其他病原体侵入时,它并不起作用,因此上述免疫过程属于特异性免疫。

12.答案:(1)人类免疫缺陷病毒(或HIV);性传播

(2)淋巴细胞;9

(3)三;特异性

(4)不使用未经消毒的医疗器械(合理即可)

解析:(1)艾滋病的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV),由题表分析,艾滋病的主要传播途径是性传播。

(2)分析题图可知,HIV破坏的是人体的淋巴细胞,感染HIV后,患者如果不进行治疗,大约能生存9年。

(3)人体的第三道防线主要由免疫器官和免疫细胞组成,病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生抗体。所以淋巴细胞是保卫人体的第三道防线的组成部分,它们所起到的免疫作用属于特异性免疫。

(4)艾滋病离我们每个人并不遥远,而且目前尚无可临床使用的疫苗,为预防艾滋病,我们应该避免不安全的性行为,不以任何方式吸毒,不与他人共用剃须刀、个人卫生用品和未经消毒的任何医疗器械,积极宣传预防艾滋病的知识等。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)