5.3《人皆有不忍人之心》同步练习 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》同步练习 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-29 17:51:01 | ||

图片预览

文档简介

基础过关训练 人皆有不忍人之心

一、基础巩固

1.下列各项中不含通假字的一项是( )

A.知者不惑

B.虽覆一篑

C.非所以内交于孺子之父母也

D.若火之始然

2.下列句子中黑体字虚词的意义和用法,相同的一项是( )

A.就有道而正焉 人而不仁

B.见贤思齐焉 风雨兴焉

C.譬如为山 克己复礼为仁

D.仁以为己任 壹是皆以修身为本

3.从词类活用的角度看,下列黑体字的词的用法和其他三项不同的一项是( )

A.就有道而正焉

B.大学之道,在明明德

C.无羞恶之心,非人也

D.谓其君不能者,贼其君者也

4.下列句子与“陈亢问于伯鱼曰”句式不相同的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.治天下可运之掌上

C.非所以要誉于乡党朋友也

D.非恶其声而然也

5.下列句子中黑体字的词语古今意义相同的一项是( )

A.譬如平地

B.小子何莫学夫《诗》

C.知所先后,则近道矣

D.非所以内交于孺子之父母也

6.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

中国的儒家学者将孔子看成圣人,把孟子看成亚圣。历代帝王几乎都将孔子视为无可挑剔的圣人,但对孟子,总觉得味道有点儿别致。既然如此,① ?这也许有两方面的原因:一是孟子的性善论,一是他的民本思想。这里说孟子主张性善论,是和荀子的“人性本恶”相对而言的。② ,因为后来的不良教育及社会熏染而变坏了;荀子认为人性本是恶的,但通过教育和觉悟可以走向善。③ ,其价值取向也都是让人培养和保持善和美,但切入点不同。

7.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答:

8.请筛选、整合下面这段文字中的主要信息,为“慎独”下定义。要求不超过100字。

“慎独”是中国儒家创造出来的修身方法,最早载于《中庸》:“道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。”所谓“慎独”或“慎其独”,可通俗地解释为:小心翼翼地固守本性。无怨无悔地遵循,矢志不移地追求。其实说到底就是“慎心”,靠强大的“精神防线”来抵挡形形色色的诱惑。

答:

阅读下面《孟子》选段,回答9~10题。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心①,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍②见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐③之心;非所以内交④于孺子之父母也,非所以要誉⑤于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端⑥也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

凡有四端于我⑦者,知皆扩而充之矣,若火之始然⑧,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

[注] ①不忍人之心:不忍伤害别人的心。②乍:突然、忽然。③怵惕:惊惧。恻隐:哀痛,同情。④内交:即结交,内同“纳”。⑤要誉:博取名誉。要,同“邀”,求。⑥端:开端、起源、源头。⑦我:同“己”。⑧然,同“燃”。

9.下列各项中,对上面选段的理解不正确的一项是( )

A.孟子认为,如果国君有了不忍别人受害的心,有了施行不忍别人受害的政治,那么,治理天下就好像可以放在手掌上运转一样容易了。

B.本章是孟子阐述“性善”基本理论的一章,孟子认为“人之有是四端也,犹其有四体也”,仁义礼智四端和四肢一样,都是与生俱来的,固有的。

C.孟子所提出的“仁义礼智”都是发端于这种“不忍人之心”的看法。“不忍人之心”更是成了中国古代哲学中的“性善论”的理论基础和支柱。

D.孟子主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。如果能扩充这四个善端,就能够用来侍奉父母,就足够用来保有天下。

10.结合选段,联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

答:

二、能力提升

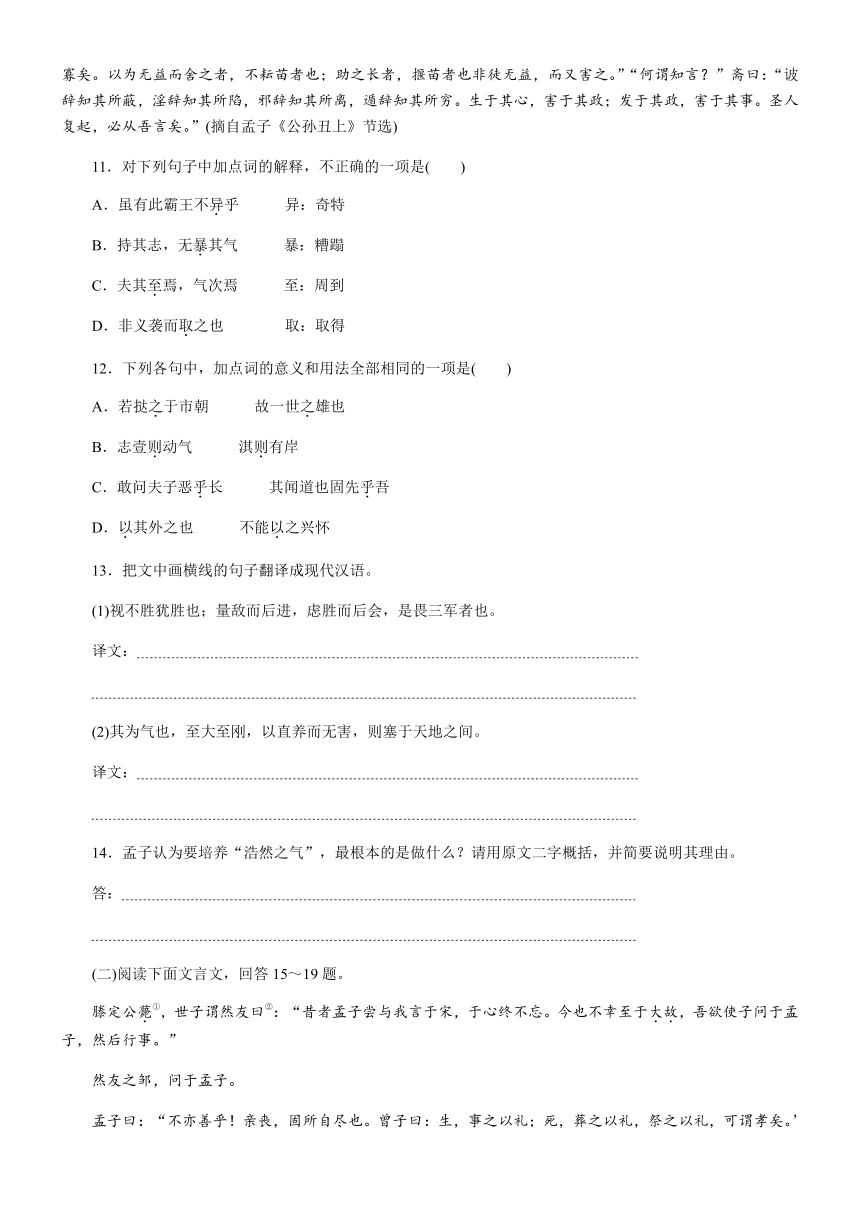

(一)阅读下面的文言文,完成11~14题。

公孙丑问曰:“夫子加齐之卿相,得行道焉,虽由此霸王,不异矣。如此,则动心否乎?”主孟子曰:“否,我四十不动心。”知曰:“若是,则夫子过孟贲远矣。”曰:“是不难,告子先我不动心。”斋曰:“不动心有道乎?”主曰:“有。北宫黝之养勇也:不肤桡,不目逃,思以一豪挫于人,若挞之于市朝,不受于褐宽博,亦不受于万乘之君;视刺万乘之君,若刺褐夫;无严诸侯,恶声至,必反之。孟施舍之所养勇也,曰:‘视不胜犹胜也;量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。舍岂能为必胜哉?能无惧而已矣。’孟施舍似曾子,北宫黝似子夏。夫二子之勇,未知其孰贤,然而孟施舍守约也。昔者曾子谓子襄曰:‘子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣:自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。’孟施舍之守气,又不如曾子之守约也。”曰:“敢问夫子之不动心与告子之不动心,可得闻与?” “告子曰:‘不得于言,勿求于心;不得于心,勿求于气。’不得于心,勿求于气,可;不得于言,勿求于心,不可。夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉;故曰:‘持其志,无暴其气。’”“既曰,‘志至焉,气次焉。’又曰,‘持其志,无暴其气。’者何也?”曰:“志壹则动气,气壹则动志也,今夫蹶者趋者,是气也,而反动其心。” “敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也非徒无益,而又害之。”“何谓知言?”斋曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。”(摘自孟子《公孙丑上》节选)

11.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.虽有此霸王不异乎 异:奇特

B.持其志,无暴其气 暴:糟蹋

C.夫其至焉,气次焉 至:周到

D.非义袭而取之也 取:取得

12.下列各句中,加点词的意义和用法全部相同的一项是( )

A.若挞之于市朝 故一世之雄也

B.志壹则动气 淇则有岸

C.敢问夫子恶乎长 其闻道也固先乎吾

D.以其外之也 不能以之兴怀

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)视不胜犹胜也;量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。

译文:

(2)其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。

译文:

14.孟子认为要培养“浩然之气”,最根本的是做什么?请用原文二字概括,并简要说明其理由。

答:

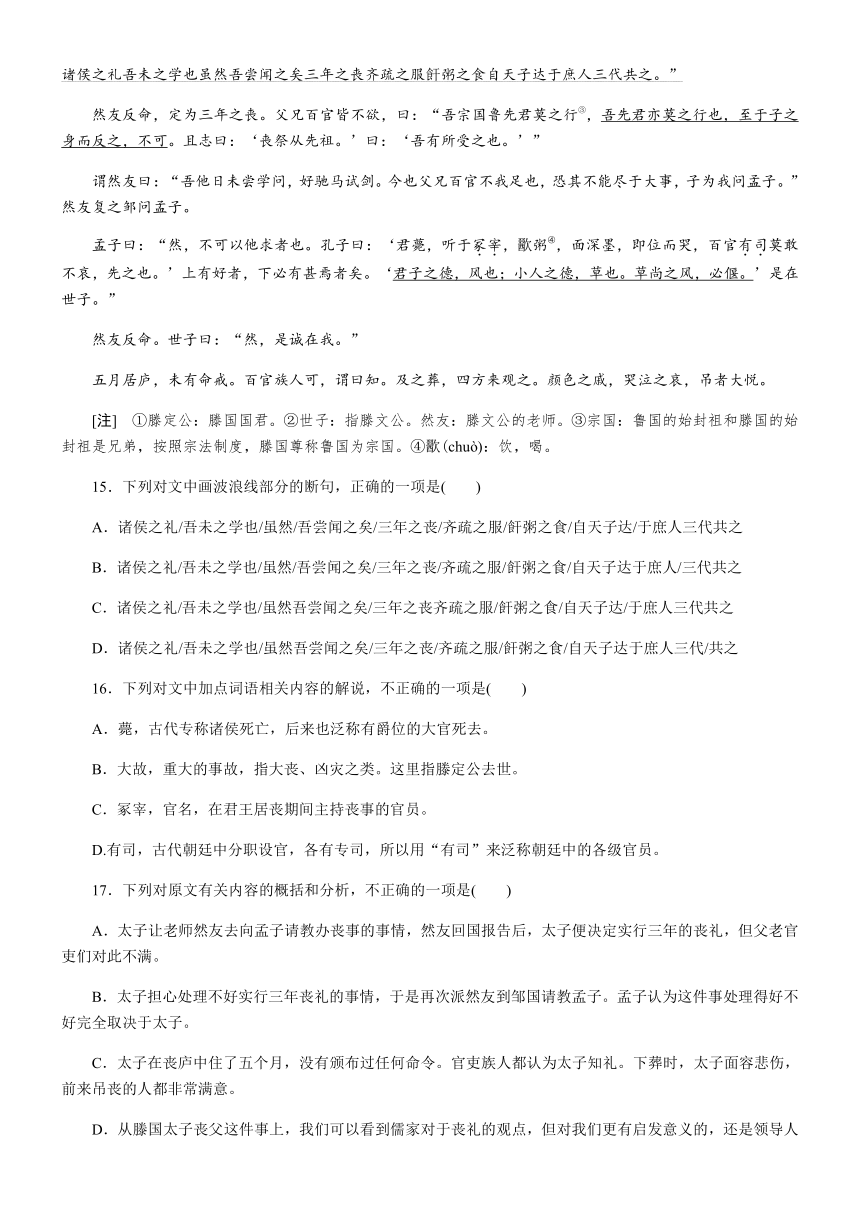

(二)阅读下面文言文,回答15~19题。

滕定公薨①,世子谓然友曰②:“昔者孟子尝与我言于宋,于心终不忘。今也不幸至于大故,吾欲使子问于孟子,然后行事。”

然友之邹,问于孟子。

孟子曰:“不亦善乎!亲丧,固所自尽也。曾子曰:生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,可谓孝矣。’诸侯之礼吾未之学也虽然吾尝闻之矣三年之丧齐疏之服飦粥之食自天子达于庶人三代共之。”

然友反命,定为三年之丧。父兄百官皆不欲,曰:“吾宗国鲁先君莫之行③,吾先君亦莫之行也,至于子之身而反之,不可。且志曰:‘丧祭从先祖。’曰:‘吾有所受之也。’”

谓然友曰:“吾他日未尝学问,好驰马试剑。今也父兄百官不我足也,恐其不能尽于大事,子为我问孟子。”然友复之邹问孟子。

孟子曰:“然,不可以他求者也。孔子曰:‘君薨,听于冢宰,歠粥④,面深墨,即位而哭,百官有司莫敢不哀,先之也。’上有好者,下必有甚焉者矣。‘君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃。’是在世子。”

然友反命。世子曰:“然,是诚在我。”

五月居庐,未有命戒。百官族人可,谓曰知。及之葬,四方来观之。颜色之戚,哭泣之哀,吊者大悦。

[注] ①滕定公:滕国国君。②世子:指滕文公。然友:滕文公的老师。③宗国:鲁国的始封祖和滕国的始封祖是兄弟,按照宗法制度,滕国尊称鲁国为宗国。④歠(chuò):饮,喝。

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.诸侯之礼/吾未之学也/虽然/吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达/于庶人三代共之

B.诸侯之礼/吾未之学也/虽然/吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达于庶人/三代共之

C.诸侯之礼/吾未之学也/虽然吾尝闻之矣/三年之丧齐疏之服/飦粥之食/自天子达/于庶人三代共之

D.诸侯之礼/吾未之学也/虽然吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达于庶人三代/共之

16.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.薨,古代专称诸侯死亡,后来也泛称有爵位的大官死去。

B.大故,重大的事故,指大丧、凶灾之类。这里指滕定公去世。

C.冢宰,官名,在君王居丧期间主持丧事的官员。

D.有司,古代朝廷中分职设官,各有专司,所以用“有司”来泛称朝廷中的各级官员。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.太子让老师然友去向孟子请教办丧事的事情,然友回国报告后,太子便决定实行三年的丧礼,但父老官吏们对此不满。

B.太子担心处理不好实行三年丧礼的事情,于是再次派然友到邹国请教孟子。孟子认为这件事处理得好不好完全取决于太子。

C.太子在丧庐中住了五个月,没有颁布过任何命令。官吏族人都认为太子知礼。下葬时,太子面容悲伤,前来吊丧的人都非常满意。

D.从滕国太子丧父这件事上,我们可以看到儒家对于丧礼的观点,但对我们更有启发意义的,还是领导人尽孝的问题。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾先君亦莫之行也,至于子之身而反之,不可。

译文:

(2)君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃。

译文:

19.结合文章内容分析,孟子阐述了什么观点?

答:

1.解析:A.“知”同“智”。C.“内”同“纳”。D.“然”同“燃”。

答案:B

2.解析:A.连词,并且,表递进/连词,假如,表假设。B.代词,之,他/兼词,之于。C.动词,建造/判断动词,是。D.介词,把。

答案:D

3.解析:A、B、C三项均为形容词作动词。D.名词作动词,伤害。

答案:D

4.解析:例句与A、B、C均为状语后置句。其中B项为省略介词“于”的状语后置句。D.判断句。

答案:D

5.解析:A.平整地面/平坦的地面。B.用为老师对学生的称呼/人(用于男性,含轻蔑意)。C.接近事物发展的规律/距离短的道路(多就比较而言)。D.小孩子。

答案:D

6.答案:①何不索性将孟子排除在圣贤之外呢(或:为什么还要重视他呢) ②孟子认为人性本是善的 ③两人都是从人性出发

7.解析:本题要求变化句子的陈述对象。原句的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

答案:中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

8.解析:给“慎独”下定义,要在语段中找一个句子作为定义的主干句,这个主干句就是“慎独是一种修身方法”,然后提炼修饰成分,将其添加到主干句中即可。

答案:慎独亦叫慎心,是最早载于《中庸》中的以小心翼翼地固守本性、无怨无悔地遵循、矢志不移地追求为原则的由中国儒家创造出来的一种靠强大的“精神防线”来抵挡形形色色的诱惑的修身方法。

9.解析:四端应指“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。这“四心”是“仁义礼智”这四种道德范畴的发端。

答案:B

10.答案:“不忍人之心”即为“不忍伤害别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会,在现实生活中迷路的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

11.解析:题中,A项解释错误:“异”应解释为“诧异、(感到)奇怪”。

答案:A

12.解析:A项的“之”,前者作代词,相当于“他”;后者作助词,定语的标志,相当于“的”。B项的“则”,前者作连词,相当于“就”;后者作语气助词,无实际意义。C项的“乎”,前者作介词,相当于“在”;后者作介词,表比较,相当于“比”。D项的“以”都作介词,表原因,相当于“因为”。

答案:D

13.解析:本题中,第(1)句中的“视”是“把(什么)看做(什么)”之意;“量”是估量之意;“会”是“两军交会(即交战)”之意。第(2)句中的“至”即“极、很、十分”之意;“以”作介词,相当于“用”;“无”就是“不要”。

答案:(1)在失败的情况下还要看到胜利,如果估量敌方的强弱而后前进,思虑胜败后才交锋,就是害怕敌方的三军。

(2)它作为一种气,极宏大极刚强,用正义去培养它而不加损害,它就会充满于天地之间,充满于上下四方。

14.解析:回答本题,要注意题干要求的“原文二字”,并且还要说明理由。原文有“其为气也,配义与道;无是,馁也”一句,故知“二字”应是“义”和“道”。至于理由,可根据下文中“馁”字展开。

答案:①要培养“浩然之气”,最根本的就是“义”和“道”。②自己做每一件事都合乎义,自然就能养成至大至刚的浩然之气,不必急切地追求成功,那样做只会有害。

【参考译文】

公孙丑问道:“如果让您担任齐国的卿相,能够实行您的主张了,那么即使因此而建立了霸业或王业,也不必感到奇怪的了。如果这样,您动心不动心呢?”孟子说:“不,我四十岁起就不动心了。”公孙丑说:“如果这样,老师就远远超过孟贲了。”孟子说:“做到这点不难,告子在我之前就做到不动心了。”公孙丑问:“做到不动心有什么方法吗?”孟子说:“有。北宫黝这样培养勇气:肌肤被刺不退缩,双目被刺不转睛;但他觉得,受了他人一点小委屈,就像在大庭广众之中被人鞭打了一般;既不受平民百姓的羞辱,也不受大国君主的羞辱;把行刺大国君主看得跟行刺普通百姓一样;毫不畏惧诸侯,听了恶言,一定回击。孟施舍这样培养勇气,他说:‘把不能取胜看作能够取胜;估量了势力相当才前进,考虑到能够取胜再交战,这是畏惧强大的敌人。我哪能做到必胜呢?能无所畏惧罢了。’(培养勇气的方法,)孟施舍像曾子,北宫黝像子夏。这两人的勇气,不知道谁强些,但孟施舍是把握住了要领。从前,曾子对子襄说:‘你喜欢勇敢吗?我曾经在孔子那里听到过关于大勇的道理:反省自己觉得理亏,那么即使对普通百姓,我也不去恐吓;反省自己觉得理直,纵然面对千万人,我也勇往直前。’孟施舍的保持勇气,又不如曾子能把握住要领。”公孙丑说:“请问,您的不动心和告子的不动心,可以讲给我听听吗?”(孟子说:)“告子曾说:‘言论上有所不通,心里不必去寻求道理;心里有所不安,不必求助于意气。’心里有所不安,不必求助意气,这是可以的;言论上有所不通,心里不寻求道理,这不可以。心志是意气的主帅,意气是充满体内的。心志关注到哪里,意气就停留到哪里。所以说:‘要把握住心志,不要妄动意气。’”(公孙丑问:)“既说‘心志关注到哪里,意气就停留到哪里’,又说:‘要把握住心志,不要妄动意气’,这是为什么呢?”孟子说:“心志专一就能调动意气,意气专一也能触动心志。譬如跌倒和奔跑,这是意气专注的结果,反过来也使他的心志受到触动。”公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”孟子说:“我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。”公孙丑说:“请问什么叫浩然之气呢?”孟子说:“这很难用一两句话说清楚。这种气,极端浩大,极端有力量,用正直去培养它而不加以伤害,就会充满天地之间。不过,这种气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。所以我说,告子不懂得义,因为他把义看成心外的东西。我们一定要不断地培养义,心中不要忘记,但也不要一厢情愿地去帮助它生长。不要像宋人一样:宋国有个人嫌他种的禾苗老是长不高,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,累得气喘吁吁地回家,对他家里人说:‘今天可真把我累坏啦!不过,我总算让禾苗一下子就长高了!’他的儿子跑到地里去一看,禾苗已全部干死了。天下人不犯这种拔苗助长错误的是很少的。认为养护庄稼没有用处而不去管它们的,是只种庄稼不除草的懒汉;一厢情愿地去帮助庄稼生长的,就是这种拔苗助长的人——不仅没有益处,反而害死了庄稼。”公孙丑问:“怎样才算善于分析别人的言语呢?”孟子回答说:“偏颇的言语知道它片面在哪里;夸张的言语知道它过分在哪里;怪僻的言语知道它离奇在哪里;躲闪的言语知道它理穷在哪里。——从心里产生,必然会对政治造成危害,用于政治,必然会对国家大事造成危害。如果圣人在世,也一定会同意我的话。”

15.解析:“三年之丧”“齐疏之服”“飦粥之食”句式相同,中间应该断开,排除C项;“庶人”作前句的宾语,故其后应断开,排除AD两项。选B。

答案:B

16.解析:冢宰,官名,即太宰。殷商置,位次三公,为六卿之首。

答案:C

17.解析:应是“领导人以身作则的问题”。

答案:D

18.答案:(1)我们历代的君主也没有这样实行过,到了您这里却违反规矩,是不行的。(关键词:莫、至于、反)

(2)尊贵者的德行像风,卑微者的德行像草。草受风吹,必然随风倒。(关键词:小人、尚、偃)

19.解析:解答这道题,可从原文中寻找关键句子,然后提炼出作者的观点,如从“上有好者,下必有甚焉者矣……‘君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃”,可知统治者的爱好会极大地影响社会风尚,在上位者的德行会影响百姓的德行等。

答案:(示例)统治者(或管理者)的兴趣、爱好、习惯等,对下面的人有很大影响,统治者(或管理者)要以身作则。

【参考译文】

滕定公死了。太子对老师然友说:“上次在宋国的时候孟子和我谈了许多,我记在心里久久不忘。如今不幸父亲去世,我想请您先去请教孟子,然后再办丧事。”

然友便到邹国,去向孟子请教。

孟子说:“好得很啊!父母的丧事本来就应该尽心竭力。曾子说:‘父母活着的时候,依照礼节侍奉他们;父母去世,依照礼节安葬他们,依照礼节祭拜他们,就可以叫作孝了。’诸侯的礼节,我不曾专门学过,尽管如此,我还是听说过。三年的丧期,穿着粗布做的孝服,喝稀粥,从天子一直到老百姓,夏、商、周三代都是这样的。”

然友回国复命,太子便决定实行三年的丧礼。滕国的父老百官都不愿意,说:“我们的宗国鲁国的历代君主没有这样实行过,我们历代的君主也没有这样实行过,到了您这里却违反规矩,是不行的。而且《志》上说过:‘丧礼、祭礼遵循祖先的成例。’”他们又说:“我们是有所根据的。”

太子对然友说:“我过去不曾做过什么学问,喜欢跑马舞剑。现在父老百官都对我不满意,担心我不能办好丧事,请您再替我去问问孟子吧。”然友再次到邹国请教孟子。

孟子说:“是啊。但这是不能要求别人的。孔子说过:‘君王死了,太子把一切政务都交给冢宰代理,自己每天喝稀粥,脸色深黑,就临孝子之位便哭泣,大小官吏没有谁敢不悲哀,这是因为太子带了头。’在上位的人有什么喜好,下面的人一定就会喜好得更厉害。尊贵者的德行像风,卑微者的德行像草。草受风吹,必然随风倒。所以,这件事完全取决于太子。”

然友回国报告了太子。太子说:“是啊,这件事确实在我怎么做。”

于是太子在丧庐中住了五个月,没有颁布过任何政令。大小官吏和同族的人都很赞成,认为太子知礼。等到下葬的那一天,四面八方的人都来观看,太子面容的悲伤,哭泣的哀痛,使前来吊丧的人都非常满意。

一、基础巩固

1.下列各项中不含通假字的一项是( )

A.知者不惑

B.虽覆一篑

C.非所以内交于孺子之父母也

D.若火之始然

2.下列句子中黑体字虚词的意义和用法,相同的一项是( )

A.就有道而正焉 人而不仁

B.见贤思齐焉 风雨兴焉

C.譬如为山 克己复礼为仁

D.仁以为己任 壹是皆以修身为本

3.从词类活用的角度看,下列黑体字的词的用法和其他三项不同的一项是( )

A.就有道而正焉

B.大学之道,在明明德

C.无羞恶之心,非人也

D.谓其君不能者,贼其君者也

4.下列句子与“陈亢问于伯鱼曰”句式不相同的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也

B.治天下可运之掌上

C.非所以要誉于乡党朋友也

D.非恶其声而然也

5.下列句子中黑体字的词语古今意义相同的一项是( )

A.譬如平地

B.小子何莫学夫《诗》

C.知所先后,则近道矣

D.非所以内交于孺子之父母也

6.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

中国的儒家学者将孔子看成圣人,把孟子看成亚圣。历代帝王几乎都将孔子视为无可挑剔的圣人,但对孟子,总觉得味道有点儿别致。既然如此,① ?这也许有两方面的原因:一是孟子的性善论,一是他的民本思想。这里说孟子主张性善论,是和荀子的“人性本恶”相对而言的。② ,因为后来的不良教育及社会熏染而变坏了;荀子认为人性本是恶的,但通过教育和觉悟可以走向善。③ ,其价值取向也都是让人培养和保持善和美,但切入点不同。

7.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不要改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答:

8.请筛选、整合下面这段文字中的主要信息,为“慎独”下定义。要求不超过100字。

“慎独”是中国儒家创造出来的修身方法,最早载于《中庸》:“道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。”所谓“慎独”或“慎其独”,可通俗地解释为:小心翼翼地固守本性。无怨无悔地遵循,矢志不移地追求。其实说到底就是“慎心”,靠强大的“精神防线”来抵挡形形色色的诱惑。

答:

阅读下面《孟子》选段,回答9~10题。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心①,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍②见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐③之心;非所以内交④于孺子之父母也,非所以要誉⑤于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端⑥也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

凡有四端于我⑦者,知皆扩而充之矣,若火之始然⑧,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

[注] ①不忍人之心:不忍伤害别人的心。②乍:突然、忽然。③怵惕:惊惧。恻隐:哀痛,同情。④内交:即结交,内同“纳”。⑤要誉:博取名誉。要,同“邀”,求。⑥端:开端、起源、源头。⑦我:同“己”。⑧然,同“燃”。

9.下列各项中,对上面选段的理解不正确的一项是( )

A.孟子认为,如果国君有了不忍别人受害的心,有了施行不忍别人受害的政治,那么,治理天下就好像可以放在手掌上运转一样容易了。

B.本章是孟子阐述“性善”基本理论的一章,孟子认为“人之有是四端也,犹其有四体也”,仁义礼智四端和四肢一样,都是与生俱来的,固有的。

C.孟子所提出的“仁义礼智”都是发端于这种“不忍人之心”的看法。“不忍人之心”更是成了中国古代哲学中的“性善论”的理论基础和支柱。

D.孟子主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。如果能扩充这四个善端,就能够用来侍奉父母,就足够用来保有天下。

10.结合选段,联系实际,谈谈你对“不忍人之心”的理解。

答:

二、能力提升

(一)阅读下面的文言文,完成11~14题。

公孙丑问曰:“夫子加齐之卿相,得行道焉,虽由此霸王,不异矣。如此,则动心否乎?”主孟子曰:“否,我四十不动心。”知曰:“若是,则夫子过孟贲远矣。”曰:“是不难,告子先我不动心。”斋曰:“不动心有道乎?”主曰:“有。北宫黝之养勇也:不肤桡,不目逃,思以一豪挫于人,若挞之于市朝,不受于褐宽博,亦不受于万乘之君;视刺万乘之君,若刺褐夫;无严诸侯,恶声至,必反之。孟施舍之所养勇也,曰:‘视不胜犹胜也;量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。舍岂能为必胜哉?能无惧而已矣。’孟施舍似曾子,北宫黝似子夏。夫二子之勇,未知其孰贤,然而孟施舍守约也。昔者曾子谓子襄曰:‘子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣:自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。’孟施舍之守气,又不如曾子之守约也。”曰:“敢问夫子之不动心与告子之不动心,可得闻与?” “告子曰:‘不得于言,勿求于心;不得于心,勿求于气。’不得于心,勿求于气,可;不得于言,勿求于心,不可。夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉;故曰:‘持其志,无暴其气。’”“既曰,‘志至焉,气次焉。’又曰,‘持其志,无暴其气。’者何也?”曰:“志壹则动气,气壹则动志也,今夫蹶者趋者,是气也,而反动其心。” “敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也非徒无益,而又害之。”“何谓知言?”斋曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。”(摘自孟子《公孙丑上》节选)

11.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.虽有此霸王不异乎 异:奇特

B.持其志,无暴其气 暴:糟蹋

C.夫其至焉,气次焉 至:周到

D.非义袭而取之也 取:取得

12.下列各句中,加点词的意义和用法全部相同的一项是( )

A.若挞之于市朝 故一世之雄也

B.志壹则动气 淇则有岸

C.敢问夫子恶乎长 其闻道也固先乎吾

D.以其外之也 不能以之兴怀

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)视不胜犹胜也;量敌而后进,虑胜而后会,是畏三军者也。

译文:

(2)其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。

译文:

14.孟子认为要培养“浩然之气”,最根本的是做什么?请用原文二字概括,并简要说明其理由。

答:

(二)阅读下面文言文,回答15~19题。

滕定公薨①,世子谓然友曰②:“昔者孟子尝与我言于宋,于心终不忘。今也不幸至于大故,吾欲使子问于孟子,然后行事。”

然友之邹,问于孟子。

孟子曰:“不亦善乎!亲丧,固所自尽也。曾子曰:生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,可谓孝矣。’诸侯之礼吾未之学也虽然吾尝闻之矣三年之丧齐疏之服飦粥之食自天子达于庶人三代共之。”

然友反命,定为三年之丧。父兄百官皆不欲,曰:“吾宗国鲁先君莫之行③,吾先君亦莫之行也,至于子之身而反之,不可。且志曰:‘丧祭从先祖。’曰:‘吾有所受之也。’”

谓然友曰:“吾他日未尝学问,好驰马试剑。今也父兄百官不我足也,恐其不能尽于大事,子为我问孟子。”然友复之邹问孟子。

孟子曰:“然,不可以他求者也。孔子曰:‘君薨,听于冢宰,歠粥④,面深墨,即位而哭,百官有司莫敢不哀,先之也。’上有好者,下必有甚焉者矣。‘君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃。’是在世子。”

然友反命。世子曰:“然,是诚在我。”

五月居庐,未有命戒。百官族人可,谓曰知。及之葬,四方来观之。颜色之戚,哭泣之哀,吊者大悦。

[注] ①滕定公:滕国国君。②世子:指滕文公。然友:滕文公的老师。③宗国:鲁国的始封祖和滕国的始封祖是兄弟,按照宗法制度,滕国尊称鲁国为宗国。④歠(chuò):饮,喝。

15.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.诸侯之礼/吾未之学也/虽然/吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达/于庶人三代共之

B.诸侯之礼/吾未之学也/虽然/吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达于庶人/三代共之

C.诸侯之礼/吾未之学也/虽然吾尝闻之矣/三年之丧齐疏之服/飦粥之食/自天子达/于庶人三代共之

D.诸侯之礼/吾未之学也/虽然吾尝闻之矣/三年之丧/齐疏之服/飦粥之食/自天子达于庶人三代/共之

16.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.薨,古代专称诸侯死亡,后来也泛称有爵位的大官死去。

B.大故,重大的事故,指大丧、凶灾之类。这里指滕定公去世。

C.冢宰,官名,在君王居丧期间主持丧事的官员。

D.有司,古代朝廷中分职设官,各有专司,所以用“有司”来泛称朝廷中的各级官员。

17.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.太子让老师然友去向孟子请教办丧事的事情,然友回国报告后,太子便决定实行三年的丧礼,但父老官吏们对此不满。

B.太子担心处理不好实行三年丧礼的事情,于是再次派然友到邹国请教孟子。孟子认为这件事处理得好不好完全取决于太子。

C.太子在丧庐中住了五个月,没有颁布过任何命令。官吏族人都认为太子知礼。下葬时,太子面容悲伤,前来吊丧的人都非常满意。

D.从滕国太子丧父这件事上,我们可以看到儒家对于丧礼的观点,但对我们更有启发意义的,还是领导人尽孝的问题。

18.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾先君亦莫之行也,至于子之身而反之,不可。

译文:

(2)君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃。

译文:

19.结合文章内容分析,孟子阐述了什么观点?

答:

1.解析:A.“知”同“智”。C.“内”同“纳”。D.“然”同“燃”。

答案:B

2.解析:A.连词,并且,表递进/连词,假如,表假设。B.代词,之,他/兼词,之于。C.动词,建造/判断动词,是。D.介词,把。

答案:D

3.解析:A、B、C三项均为形容词作动词。D.名词作动词,伤害。

答案:D

4.解析:例句与A、B、C均为状语后置句。其中B项为省略介词“于”的状语后置句。D.判断句。

答案:D

5.解析:A.平整地面/平坦的地面。B.用为老师对学生的称呼/人(用于男性,含轻蔑意)。C.接近事物发展的规律/距离短的道路(多就比较而言)。D.小孩子。

答案:D

6.答案:①何不索性将孟子排除在圣贤之外呢(或:为什么还要重视他呢) ②孟子认为人性本是善的 ③两人都是从人性出发

7.解析:本题要求变化句子的陈述对象。原句的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

答案:中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

8.解析:给“慎独”下定义,要在语段中找一个句子作为定义的主干句,这个主干句就是“慎独是一种修身方法”,然后提炼修饰成分,将其添加到主干句中即可。

答案:慎独亦叫慎心,是最早载于《中庸》中的以小心翼翼地固守本性、无怨无悔地遵循、矢志不移地追求为原则的由中国儒家创造出来的一种靠强大的“精神防线”来抵挡形形色色的诱惑的修身方法。

9.解析:四端应指“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心。这“四心”是“仁义礼智”这四种道德范畴的发端。

答案:B

10.答案:“不忍人之心”即为“不忍伤害别人的心”,它包括“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,是人人都具有的本性。扩充“不忍人之心”才能修养自身,福泽社会,在现实生活中迷路的人,关键应把“不忍人之心”找回来,恢复其善良的本性。

11.解析:题中,A项解释错误:“异”应解释为“诧异、(感到)奇怪”。

答案:A

12.解析:A项的“之”,前者作代词,相当于“他”;后者作助词,定语的标志,相当于“的”。B项的“则”,前者作连词,相当于“就”;后者作语气助词,无实际意义。C项的“乎”,前者作介词,相当于“在”;后者作介词,表比较,相当于“比”。D项的“以”都作介词,表原因,相当于“因为”。

答案:D

13.解析:本题中,第(1)句中的“视”是“把(什么)看做(什么)”之意;“量”是估量之意;“会”是“两军交会(即交战)”之意。第(2)句中的“至”即“极、很、十分”之意;“以”作介词,相当于“用”;“无”就是“不要”。

答案:(1)在失败的情况下还要看到胜利,如果估量敌方的强弱而后前进,思虑胜败后才交锋,就是害怕敌方的三军。

(2)它作为一种气,极宏大极刚强,用正义去培养它而不加损害,它就会充满于天地之间,充满于上下四方。

14.解析:回答本题,要注意题干要求的“原文二字”,并且还要说明理由。原文有“其为气也,配义与道;无是,馁也”一句,故知“二字”应是“义”和“道”。至于理由,可根据下文中“馁”字展开。

答案:①要培养“浩然之气”,最根本的就是“义”和“道”。②自己做每一件事都合乎义,自然就能养成至大至刚的浩然之气,不必急切地追求成功,那样做只会有害。

【参考译文】

公孙丑问道:“如果让您担任齐国的卿相,能够实行您的主张了,那么即使因此而建立了霸业或王业,也不必感到奇怪的了。如果这样,您动心不动心呢?”孟子说:“不,我四十岁起就不动心了。”公孙丑说:“如果这样,老师就远远超过孟贲了。”孟子说:“做到这点不难,告子在我之前就做到不动心了。”公孙丑问:“做到不动心有什么方法吗?”孟子说:“有。北宫黝这样培养勇气:肌肤被刺不退缩,双目被刺不转睛;但他觉得,受了他人一点小委屈,就像在大庭广众之中被人鞭打了一般;既不受平民百姓的羞辱,也不受大国君主的羞辱;把行刺大国君主看得跟行刺普通百姓一样;毫不畏惧诸侯,听了恶言,一定回击。孟施舍这样培养勇气,他说:‘把不能取胜看作能够取胜;估量了势力相当才前进,考虑到能够取胜再交战,这是畏惧强大的敌人。我哪能做到必胜呢?能无所畏惧罢了。’(培养勇气的方法,)孟施舍像曾子,北宫黝像子夏。这两人的勇气,不知道谁强些,但孟施舍是把握住了要领。从前,曾子对子襄说:‘你喜欢勇敢吗?我曾经在孔子那里听到过关于大勇的道理:反省自己觉得理亏,那么即使对普通百姓,我也不去恐吓;反省自己觉得理直,纵然面对千万人,我也勇往直前。’孟施舍的保持勇气,又不如曾子能把握住要领。”公孙丑说:“请问,您的不动心和告子的不动心,可以讲给我听听吗?”(孟子说:)“告子曾说:‘言论上有所不通,心里不必去寻求道理;心里有所不安,不必求助于意气。’心里有所不安,不必求助意气,这是可以的;言论上有所不通,心里不寻求道理,这不可以。心志是意气的主帅,意气是充满体内的。心志关注到哪里,意气就停留到哪里。所以说:‘要把握住心志,不要妄动意气。’”(公孙丑问:)“既说‘心志关注到哪里,意气就停留到哪里’,又说:‘要把握住心志,不要妄动意气’,这是为什么呢?”孟子说:“心志专一就能调动意气,意气专一也能触动心志。譬如跌倒和奔跑,这是意气专注的结果,反过来也使他的心志受到触动。”公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”孟子说:“我善于分析别人的言语,我善于培养自己的浩然之气。”公孙丑说:“请问什么叫浩然之气呢?”孟子说:“这很难用一两句话说清楚。这种气,极端浩大,极端有力量,用正直去培养它而不加以伤害,就会充满天地之间。不过,这种气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。所以我说,告子不懂得义,因为他把义看成心外的东西。我们一定要不断地培养义,心中不要忘记,但也不要一厢情愿地去帮助它生长。不要像宋人一样:宋国有个人嫌他种的禾苗老是长不高,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,累得气喘吁吁地回家,对他家里人说:‘今天可真把我累坏啦!不过,我总算让禾苗一下子就长高了!’他的儿子跑到地里去一看,禾苗已全部干死了。天下人不犯这种拔苗助长错误的是很少的。认为养护庄稼没有用处而不去管它们的,是只种庄稼不除草的懒汉;一厢情愿地去帮助庄稼生长的,就是这种拔苗助长的人——不仅没有益处,反而害死了庄稼。”公孙丑问:“怎样才算善于分析别人的言语呢?”孟子回答说:“偏颇的言语知道它片面在哪里;夸张的言语知道它过分在哪里;怪僻的言语知道它离奇在哪里;躲闪的言语知道它理穷在哪里。——从心里产生,必然会对政治造成危害,用于政治,必然会对国家大事造成危害。如果圣人在世,也一定会同意我的话。”

15.解析:“三年之丧”“齐疏之服”“飦粥之食”句式相同,中间应该断开,排除C项;“庶人”作前句的宾语,故其后应断开,排除AD两项。选B。

答案:B

16.解析:冢宰,官名,即太宰。殷商置,位次三公,为六卿之首。

答案:C

17.解析:应是“领导人以身作则的问题”。

答案:D

18.答案:(1)我们历代的君主也没有这样实行过,到了您这里却违反规矩,是不行的。(关键词:莫、至于、反)

(2)尊贵者的德行像风,卑微者的德行像草。草受风吹,必然随风倒。(关键词:小人、尚、偃)

19.解析:解答这道题,可从原文中寻找关键句子,然后提炼出作者的观点,如从“上有好者,下必有甚焉者矣……‘君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃”,可知统治者的爱好会极大地影响社会风尚,在上位者的德行会影响百姓的德行等。

答案:(示例)统治者(或管理者)的兴趣、爱好、习惯等,对下面的人有很大影响,统治者(或管理者)要以身作则。

【参考译文】

滕定公死了。太子对老师然友说:“上次在宋国的时候孟子和我谈了许多,我记在心里久久不忘。如今不幸父亲去世,我想请您先去请教孟子,然后再办丧事。”

然友便到邹国,去向孟子请教。

孟子说:“好得很啊!父母的丧事本来就应该尽心竭力。曾子说:‘父母活着的时候,依照礼节侍奉他们;父母去世,依照礼节安葬他们,依照礼节祭拜他们,就可以叫作孝了。’诸侯的礼节,我不曾专门学过,尽管如此,我还是听说过。三年的丧期,穿着粗布做的孝服,喝稀粥,从天子一直到老百姓,夏、商、周三代都是这样的。”

然友回国复命,太子便决定实行三年的丧礼。滕国的父老百官都不愿意,说:“我们的宗国鲁国的历代君主没有这样实行过,我们历代的君主也没有这样实行过,到了您这里却违反规矩,是不行的。而且《志》上说过:‘丧礼、祭礼遵循祖先的成例。’”他们又说:“我们是有所根据的。”

太子对然友说:“我过去不曾做过什么学问,喜欢跑马舞剑。现在父老百官都对我不满意,担心我不能办好丧事,请您再替我去问问孟子吧。”然友再次到邹国请教孟子。

孟子说:“是啊。但这是不能要求别人的。孔子说过:‘君王死了,太子把一切政务都交给冢宰代理,自己每天喝稀粥,脸色深黑,就临孝子之位便哭泣,大小官吏没有谁敢不悲哀,这是因为太子带了头。’在上位的人有什么喜好,下面的人一定就会喜好得更厉害。尊贵者的德行像风,卑微者的德行像草。草受风吹,必然随风倒。所以,这件事完全取决于太子。”

然友回国报告了太子。太子说:“是啊,这件事确实在我怎么做。”

于是太子在丧庐中住了五个月,没有颁布过任何政令。大小官吏和同族的人都很赞成,认为太子知礼。等到下葬的那一天,四面八方的人都来观看,太子面容的悲伤,哭泣的哀痛,使前来吊丧的人都非常满意。