人教版高中语文选修--中国民俗文化第一单元《北京的春节(老舍)》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国民俗文化第一单元《北京的春节(老舍)》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 27.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-29 17:54:38 | ||

图片预览

文档简介

《北京的春节》教学设计

【教学目标】

1.了解老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹、喜庆气氛。

2.品味老舍的语言风格,体会字里行间蕴含的深情。

3. 培养热爱、继承和弘扬传统文化的精神,树立文化自信。

【教学重难点】

重点:1.了解老北京风俗习惯,感受传统年文化的独特魅力;2.培养继承传统文化的精神。

难点:1.品味老舍的语言风格;2.树立文化自信。

【教学方法】品读、讨论、探究

【教学准备】多媒体

【教学过程】

一、导入新课

1.齐读

《元日》

王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

2.说说当地春节的习俗。(学生自由发言)

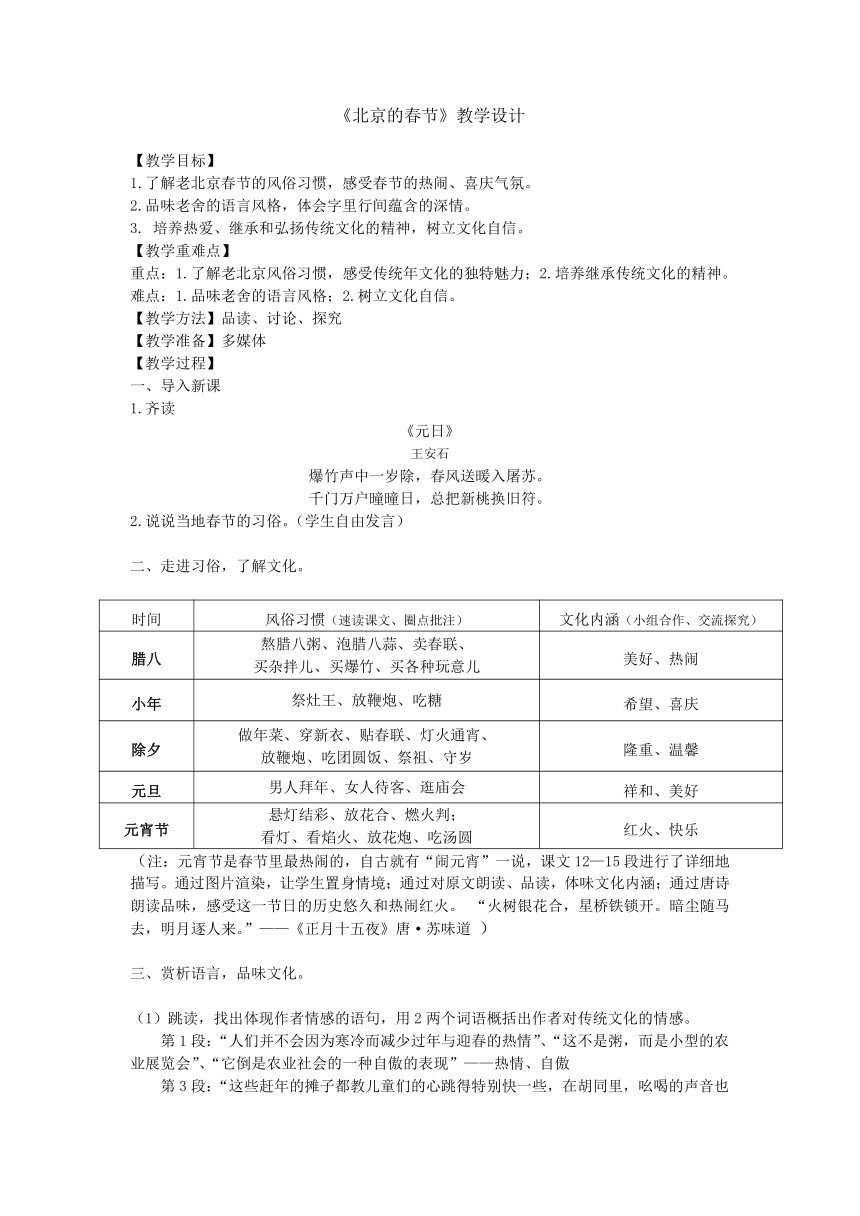

二、走进习俗,了解文化。

时间 风俗习惯(速读课文、圈点批注) 文化内涵(小组合作、交流探究)

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜、卖春联、买杂拌儿、买爆竹、买各种玩意儿 美好、热闹

小年 祭灶王、放鞭炮、吃糖 希望、喜庆

除夕 做年菜、穿新衣、贴春联、灯火通宵、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁 隆重、温馨

元旦 男人拜年、女人待客、逛庙会 祥和、美好

元宵节 悬灯结彩、放花合、燃火判;看灯、看焰火、放花炮、吃汤圆 红火、快乐

(注:元宵节是春节里最热闹的,自古就有“闹元宵”一说,课文12—15段进行了详细地描写。通过图片渲染,让学生置身情境;通过对原文朗读、品读,体味文化内涵;通过唐诗朗读品味,感受这一节日的历史悠久和热闹红火。 “火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。”——《正月十五夜》唐·苏味道 )

三、赏析语言,品味文化。

(1)跳读,找出体现作者情感的语句,用2两个词语概括出作者对传统文化的情感。

第1段:“人们并不会因为寒冷而减少过年与迎春的热情”、“这不是粥,而是小型的农业展览会”、“它倒是农业社会的一种自傲的表现”——热情、自傲

第3段:“这些赶年的摊子都教儿童们的心跳得特别快一些,在胡同里,吆喝的声音也比平时更多更复杂起来”——喜爱、愉悦

第5段:“好在新年时显出万象更新的气象”——喜爱

第6段:“但是只由大家享用,并不再粘灶王爷的嘴了”——认同

第7段:“动刀剪是不吉利的”“不过它也表现了我们确是爱和平的人”——认同

第8段:“除夕真热闹”——喜爱、认同

第12段:“新年的高潮到了——元宵节”“整条的大街像是办喜事,火炽而美丽”、“这广告可不庸俗”——喜爱、认同

第15段:“这确是美好快乐的日子”——赞美

生概括后师点拨:作者对传统文化的情感——热情、自傲、喜爱、认同、赞美。

(2)通过语言的品味,你能概括出老舍文章语言的特点吗?(京味、朴实)

四、比较探究,理解文化。

(1)“北京的春节”与旧时的春节相比发生了哪些变化?体现了什么精神?

(链接古诗两首,帮助学生理解旧时春节的特点)

“年节家家购物仪,迎来送去费心机。脚钱尽处浑闲事,原物多时却再归。”

——《冬至》宋·颜度

“一盏清茶一缕烟,灶君皇帝上青天。玉皇若问人间事,为道文章不值钱。”

——《送灶》唐·罗隐

生探讨后师点拨:

旧时的春节,过年与迷信分不开——托神庇佑、浪费

北京的春节,节省开销,快活过年,没有以前热闹但清醒健康——劳动终岁、快乐过年

对待传统文化——批判地继承

(2)现在的春节与传统的春节相比发生了哪些明显的变化?(自由发言、图片展示)体现了什么精神?

师点拨:变的是形式,不变的是内涵——文化的传承

五、拓展延伸,崇尚文化。

(播放华人过春节的视频片段)

1. 海外华人为什么也过春节?(对祖国的牵挂,对民族文化的认同。)

2.外国人和中国人一起过春节,说明了什么?

(民族文化走向世界——只有是民族的,才是世界的。)

3.我们该怎样对待民族文化?

(批判继承,树立文化自信)

六、课堂小结:

“文化是一个国家、一个民族的灵魂”——习近平

对待传统文化,我们要批判地继承;对优秀的传统文化,我们要薪火相传,增进民族文化的认同感,坚定民族文化的自信!

七、作业:

阅读有关传统节日的作品,联系现实生活,对我国的传统节日风俗做一番探究,写一篇作文。

参考题目:

家乡的 节

传统节日活动中的迷信批判

传统节日的过去、现在和将来

八、板书设计:

北京的春节

老舍

腊八——热闹、美好

小年——喜庆、希望

民风民俗 除夕——隆重、温馨 认同喜爱

元旦——祥和、美好

元宵——红火、快乐

【教学目标】

1.了解老北京春节的风俗习惯,感受春节的热闹、喜庆气氛。

2.品味老舍的语言风格,体会字里行间蕴含的深情。

3. 培养热爱、继承和弘扬传统文化的精神,树立文化自信。

【教学重难点】

重点:1.了解老北京风俗习惯,感受传统年文化的独特魅力;2.培养继承传统文化的精神。

难点:1.品味老舍的语言风格;2.树立文化自信。

【教学方法】品读、讨论、探究

【教学准备】多媒体

【教学过程】

一、导入新课

1.齐读

《元日》

王安石

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

2.说说当地春节的习俗。(学生自由发言)

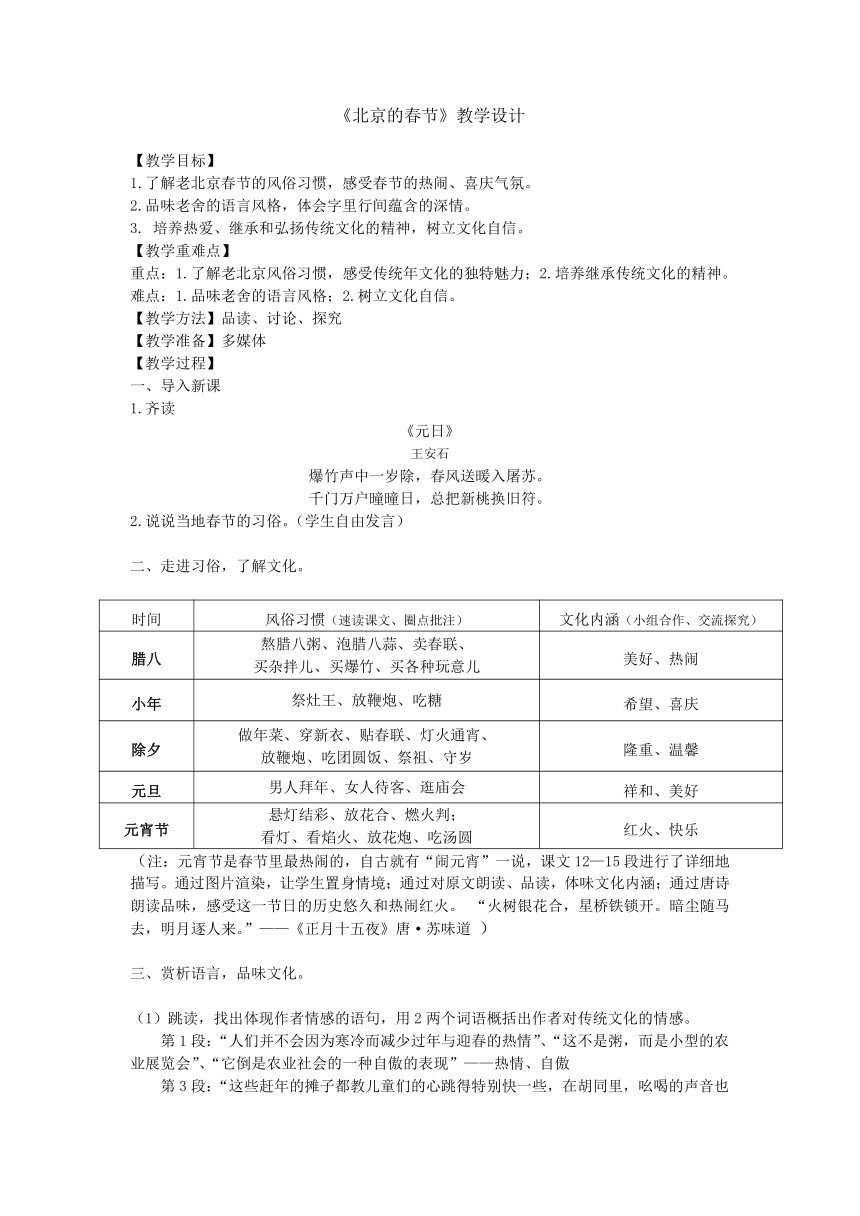

二、走进习俗,了解文化。

时间 风俗习惯(速读课文、圈点批注) 文化内涵(小组合作、交流探究)

腊八 熬腊八粥、泡腊八蒜、卖春联、买杂拌儿、买爆竹、买各种玩意儿 美好、热闹

小年 祭灶王、放鞭炮、吃糖 希望、喜庆

除夕 做年菜、穿新衣、贴春联、灯火通宵、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁 隆重、温馨

元旦 男人拜年、女人待客、逛庙会 祥和、美好

元宵节 悬灯结彩、放花合、燃火判;看灯、看焰火、放花炮、吃汤圆 红火、快乐

(注:元宵节是春节里最热闹的,自古就有“闹元宵”一说,课文12—15段进行了详细地描写。通过图片渲染,让学生置身情境;通过对原文朗读、品读,体味文化内涵;通过唐诗朗读品味,感受这一节日的历史悠久和热闹红火。 “火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。”——《正月十五夜》唐·苏味道 )

三、赏析语言,品味文化。

(1)跳读,找出体现作者情感的语句,用2两个词语概括出作者对传统文化的情感。

第1段:“人们并不会因为寒冷而减少过年与迎春的热情”、“这不是粥,而是小型的农业展览会”、“它倒是农业社会的一种自傲的表现”——热情、自傲

第3段:“这些赶年的摊子都教儿童们的心跳得特别快一些,在胡同里,吆喝的声音也比平时更多更复杂起来”——喜爱、愉悦

第5段:“好在新年时显出万象更新的气象”——喜爱

第6段:“但是只由大家享用,并不再粘灶王爷的嘴了”——认同

第7段:“动刀剪是不吉利的”“不过它也表现了我们确是爱和平的人”——认同

第8段:“除夕真热闹”——喜爱、认同

第12段:“新年的高潮到了——元宵节”“整条的大街像是办喜事,火炽而美丽”、“这广告可不庸俗”——喜爱、认同

第15段:“这确是美好快乐的日子”——赞美

生概括后师点拨:作者对传统文化的情感——热情、自傲、喜爱、认同、赞美。

(2)通过语言的品味,你能概括出老舍文章语言的特点吗?(京味、朴实)

四、比较探究,理解文化。

(1)“北京的春节”与旧时的春节相比发生了哪些变化?体现了什么精神?

(链接古诗两首,帮助学生理解旧时春节的特点)

“年节家家购物仪,迎来送去费心机。脚钱尽处浑闲事,原物多时却再归。”

——《冬至》宋·颜度

“一盏清茶一缕烟,灶君皇帝上青天。玉皇若问人间事,为道文章不值钱。”

——《送灶》唐·罗隐

生探讨后师点拨:

旧时的春节,过年与迷信分不开——托神庇佑、浪费

北京的春节,节省开销,快活过年,没有以前热闹但清醒健康——劳动终岁、快乐过年

对待传统文化——批判地继承

(2)现在的春节与传统的春节相比发生了哪些明显的变化?(自由发言、图片展示)体现了什么精神?

师点拨:变的是形式,不变的是内涵——文化的传承

五、拓展延伸,崇尚文化。

(播放华人过春节的视频片段)

1. 海外华人为什么也过春节?(对祖国的牵挂,对民族文化的认同。)

2.外国人和中国人一起过春节,说明了什么?

(民族文化走向世界——只有是民族的,才是世界的。)

3.我们该怎样对待民族文化?

(批判继承,树立文化自信)

六、课堂小结:

“文化是一个国家、一个民族的灵魂”——习近平

对待传统文化,我们要批判地继承;对优秀的传统文化,我们要薪火相传,增进民族文化的认同感,坚定民族文化的自信!

七、作业:

阅读有关传统节日的作品,联系现实生活,对我国的传统节日风俗做一番探究,写一篇作文。

参考题目:

家乡的 节

传统节日活动中的迷信批判

传统节日的过去、现在和将来

八、板书设计:

北京的春节

老舍

腊八——热闹、美好

小年——喜庆、希望

民风民俗 除夕——隆重、温馨 认同喜爱

元旦——祥和、美好

元宵——红火、快乐

同课章节目录