高中语文人教版必修1 第4单元 10 短新闻两篇

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修1 第4单元 10 短新闻两篇 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 244.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-07 09:02:47 | ||

图片预览

文档简介

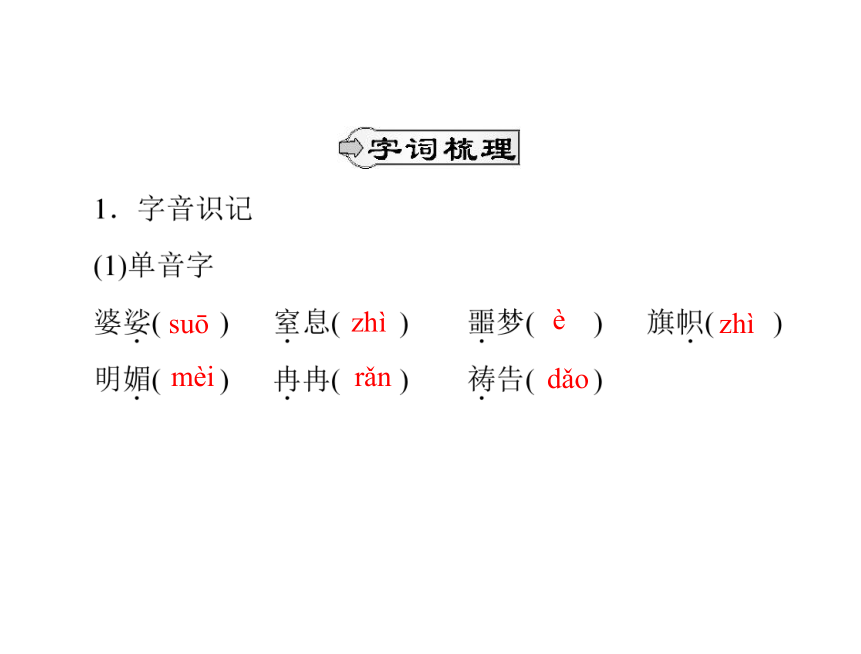

课件32张PPT。第四单元时讯快报10 短新闻两篇◆新闻suō zhì è zhì mèi rǎn dǎo (2)多音字

场(

()

)泊(

()

)

载(

()

))

)

)蒙(

(

(chǎng 官场

cháng 场院bó 停泊

pō 湖泊zǎi 登载

zài 风雪载途mēnɡ 蒙骗

ménɡ 迷蒙

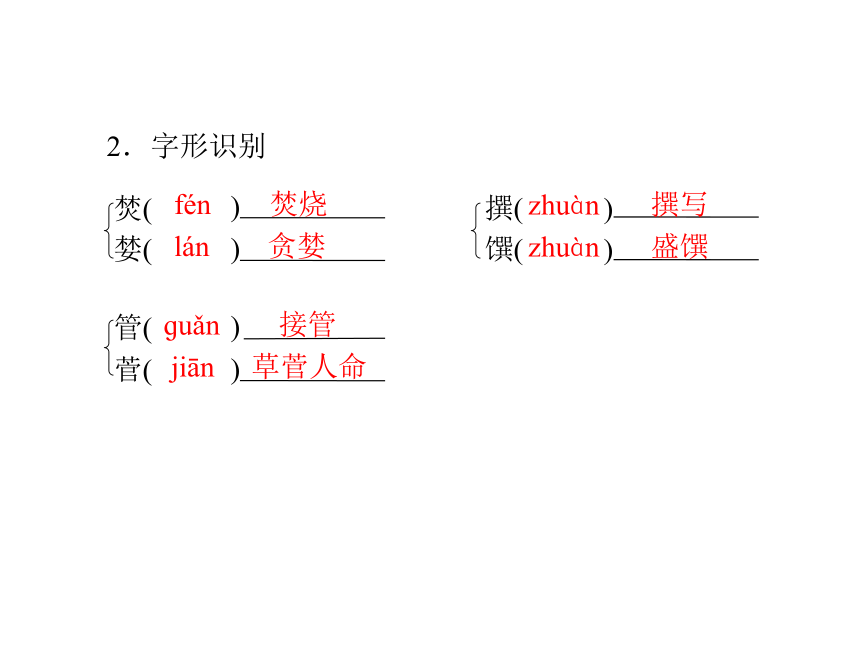

měnɡ 蒙古2.字形识别焚(

婪(

管(

菅()

)

)

)

撰( )

馔( )fén 焚烧

lán 贪婪zhuàn 撰写

zhuàn 盛馔 ɡuǎn 接管

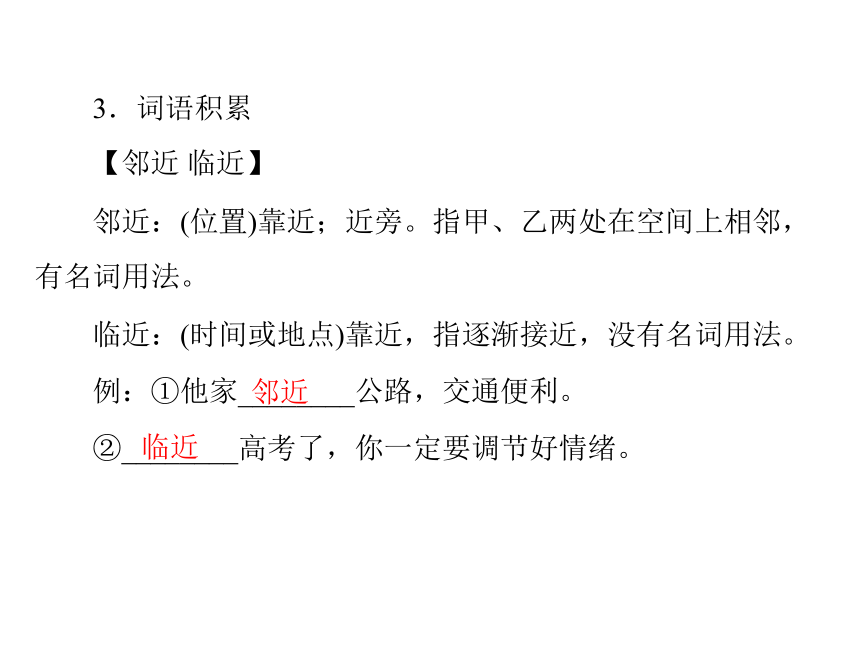

jiān 草菅人命3.词语积累【邻近 临近】邻近:(位置)靠近;近旁。指甲、乙两处在空间上相邻,有名词用法。临近:(时间或地点)靠近,指逐渐接近,没有名词用法。

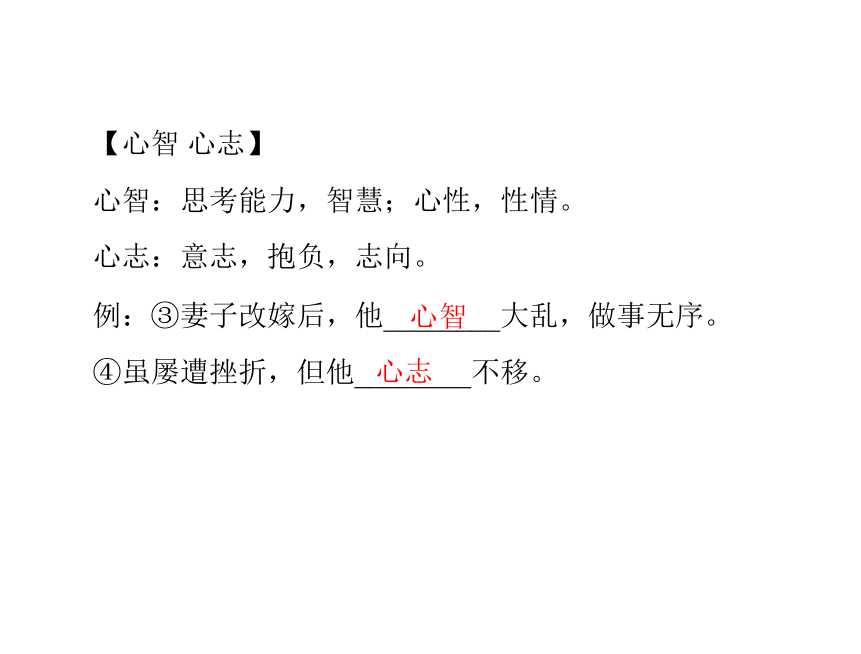

例:①他家________公路,交通便利。②________高考了,你一定要调节好情绪。邻近 临近 【心智 心志】心智:思考能力,智慧;心性,性情。

心志:意志,抱负,志向。例:③妻子改嫁后,他________大乱,做事无序。

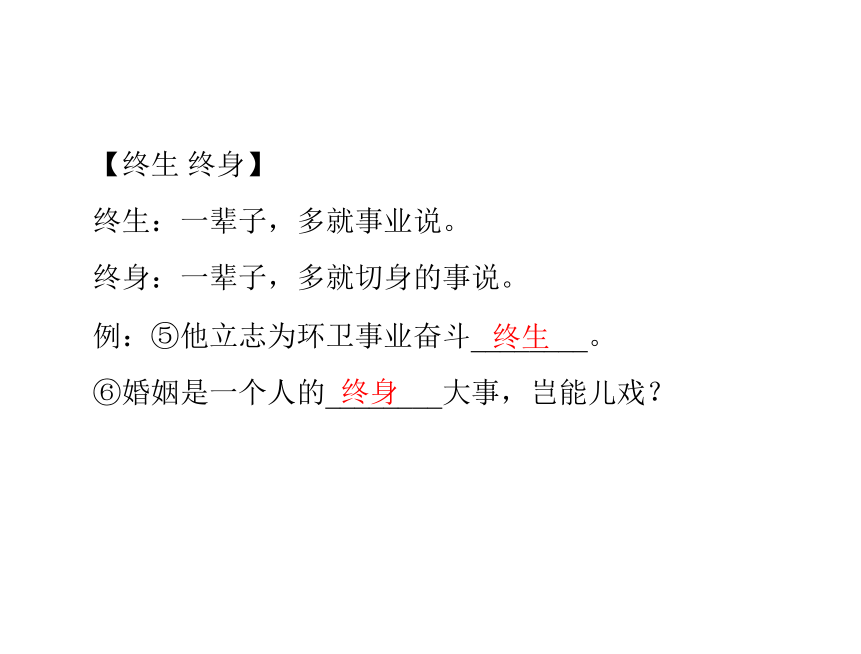

④虽屡遭挫折,但他________不移。心智 心志 【终生 终身】终生:一辈子,多就事业说。终身:一辈子,多就切身的事说。例:⑤他立志为环卫事业奋斗________。⑥婚姻是一个人的________大事,岂能儿戏?终生 终身 【场所 场合】场所:供活动的处所;一定的地方。场合:由一定时间、地点、人员等构成的某种环境。

例:⑦公共________,不要随地吐痰。

⑧开玩笑要分________,不要随便乱开。场所 场合 (一)《别了,“不列颠尼亚”》 1.这则通讯通过对________________这一历史盛事的回

顾,证明了只有国家强大、民族昌盛,我们才不会被别人欺辱,

从而激发学生的爱国主义情怀。

2.本文由四个主要场景构成。 第一个场景:下午 4 点 30 分,________________________

_____________________________________________________;香港回归祖国末任港督告别港督府降下港督旗帜 第二个场景:晚上 6 点 15 分,在添马舰军营东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式; 第三个场景: 子夜时分,举行中英香港政权交接仪式,

_____________________________________________________;

第四个场景: 7 月 1 日零点 40 分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。历史背景: 总督府历史变迁,英军占领香港历史。

作者评论: 揭示仪式的意义。米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起 (二)《奥斯维辛没有什么新闻》 3.这则消息中,作者先写布热金卡现在祥和的景象,又说

这种景象“________________”;进而写到当年纳粹在奥斯维辛

集中营的暴行;游人在奥斯维辛集中营重温历史,参观毒气室、

焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;

最后作者再次强调_____________________。作者在看似平静的

叙述中抒发了对德国纳粹残酷暴行的沉重控诉,表达了作者

_________________________ 。 同 时 , 也 是 为 了 提 醒 人 们

___________________________。最令人毛骨悚然 奥斯维辛没有什么新闻 对自由、和平与祥和的向往 不要忘记历史的教训全文脉络如下:1.大英帝国从海上来,又从海上去。 鉴赏明确:大英帝国从海上乘船登陆香港,开始了长达 156

年的殖民统治;1997 年 7 月 1 日凌晨,香港顺利回归祖国,参

加仪式的英国官员乘坐“不列颠尼亚”号脱离了香港,消散在

南海的茫茫夜幕中。这是现实的场景,也是一句概括性很强的

话,把香港百年历史的沧桑巨变凝结其中,暗含着历史和现实

的对比。 2.从某种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居

然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地

上,还有儿童在追逐游戏。 鉴赏明确:“阳光明媚”,绿树成阴,孩子们喜悦地游玩,

这是多么美好的和平景象!然而笔者却说这是“最可怕的事

情”,“像一场噩梦”,为哪般?难道笔者不喜欢这场景?当

然不是,笔者用的是反语。景象固然美好,却与布热金卡的历

史不相配。布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱,这里应

该“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是与它最相配的景象。然而一踏进集中营,笔者却受惊地

看到两种不相配的东西叠合在一起,是以感到“可怕”。笔者

无一句正面控诉,却强烈表达出自己的怫郁,字字句句敲打着

读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。3.在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。 鉴赏明确:一边是杀害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生

气勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的

确让人难忘。作者这样写也许是挖苦,任纳粹刑罚多么残暴,

终归制止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间

最美好的事情,对生命的杀害是最恶劣的罪过。4.在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方。 鉴赏明确:作祷告,或者是为了求得天主的谅解,或者是

为了求得天主的保佑。但是在奥斯维辛,作祷告的地方是没有

的,由于刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们

是不可能向天主祷告后悔本人的罪过的;而无辜的人们成为刽

子手刀俎上的肉,无计可逃,他们也没有办法求得天主的保佑。1.标题是新闻的眼睛,你理解“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题的含意吗? 倾心点拨:标题要有概括性,同时又要新颖,有吸引力。

可从其与新闻内容的关系和形式上的特点两方面回答。

分析明确:标题有两层意思。从字面上看,参加完交接仪

式的查尔斯王子和末代港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠

尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实场景。

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在

香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗雪。 2.“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大

厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背

景。”为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?倾心点拨:结合有关英国和香港的历史背景知识来思考作答。 分析明确:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日

不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作

为英国在东方的最后一块殖民地,于 1997 年脱离英国的统治,

回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民地统治的太阳

落了。所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。3.为什么说“奥斯维辛没有什么新闻”? 倾心点拨:奥斯维辛之所以没有什么新闻,是因为二战中

发生的那些惨剧永远笼罩在这里,不会消失,突出战争这个狂

魔的丑恶。 分析明确:法西斯衰亡 14 年后,奥斯维辛集中营已成为历

史的陈迹,这里再没有什么重大事件发生,有的只是络绎不绝

的游客,“阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们

在追逐游戏”的景观。此地如今太平,但是,14 年的光阴长河,

流走了无数看不完的鲜花与果实,流走了无数想不完的盼望与梦幻,而始终流不走的是人们对法西斯侵略者那血淋淋的记忆

与联想,始终流不走的是作为目击者和见证人的奥斯维辛集中

营对将来的昭示:在我们居住的这颗蔚蓝色的星球上,再也没

有比战役这个魔鬼更能残酷地蹂躏人类的情感和命运了!是的,

这里不该再有哪样新闻了!新闻何尝不是过眼云烟的东西呢?

能够让历史告诉将来,这不就是新闻的价值吗?4.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息有哪些不同? 倾心点拨:要弄清楚这篇消息的不同,首先要明确一般消

息的特点。这里可从记者的身份、情感表露的方式等角度入手。

分析明确:不同之处就在于记者在文章中的参与程度不同。

记者对于所报道的事件有三种参与情况:一种是记者作为旁观

者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂本人的感情和判定,只

是由事实本身说话;另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙

述事实的同时表达本人的看法或者渗透本人的感情;还有一种,记者作为事件的参与者,文章直接描写他的所闻所感。我们平

时读报纸所看到的消息大都是第一种或第二种情况,主要还是

一种以客观叙述为主的写法;而本文有所不同,把笔者本人参

观集中营的感受当成了首要的内容来写,是一种纯主观性的报

道。1.虚实结合 《别了,“不列颠尼亚”》把现实场景和历史场景编织在

一起,不仅巧妙地借助现场景物抒发情感,还通过精辟、凝练

的点睛之笔与现场事实浓厚内涵的对比去引发读者的联想。没

有任何修饰性的语言,文章在这看似不动声色的描写中,却显

现出语言的张力。背景材料的引入使现实的场景有了历史的纵

深感,让人更能体会出仪式本身的内涵。2.融报道与抒情于一炉 《奥斯维辛没有什么新闻》融报道与抒情于一炉,打破了

客观报道的传统,直接叙述记者自身的感受,而这种感受,又

是通过描写别人的动作和表情间接地表现出来的。文章还运用

了对比的手法,在平静的描写中,透露出善良与邪恶的强烈反

差。3.凝练的语言《 《别了,“不列颠尼亚”》中语言的凝练主要体现为形容

词和其他短语以及语句等的选用、组织力求言简意深。如“面

色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降

下旗杆”,句中的“凝重”隐含了人物复杂的情感,将人物的

微妙心理传神地揭示了出来。 奥斯维辛没有什么新闻》用词简

练准确,意味隽永,语句明快流畅,情感浓郁。如文末写参观

者的话就一句,两个字——“够了”——这一句点到为止,却

余音袅袅。它包含着丰富的感情:对受难者苦痛的目不忍睹,耳不忍闻;对法西斯刽子手的咬牙切齿,义愤填膺;对历史悲

剧不再重演的祈望;对和平自由长存的美好祝福……此外,文

章作者还巧妙地将对比、象征、多样化的修辞、散文式笔调等

文学叙事手法借用于新闻写作,使得客观的事实的描述投射出

主观的印象,从而使本文产生了极大的张力。4.画龙点睛的议论 《别了,“不列颠尼亚”》一文中,作者的评论恰到好处,

有画龙点睛之效。如:“根据传统,每一位港督离任时,都举

行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从

这里升起。”这是作者在记叙末任港督离开港督府时降旗之后

发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出

了中国人民收回香港时的无比兴奋。又如:“大英帝国从海上

来,又从海上去。”这短短的十三个字,包含着无穷的意蕴:

当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。为了等到

这一天,中国人作出了多少努力啊!大英帝国离开香港,是中

华民族的胜利。自豪之情,溢于言表。【即学即用】请以“这件事启迪了我”为题写一篇议论文,文末要有议论,起到画龙点睛之效。【解读主题】感情新闻写作法续表

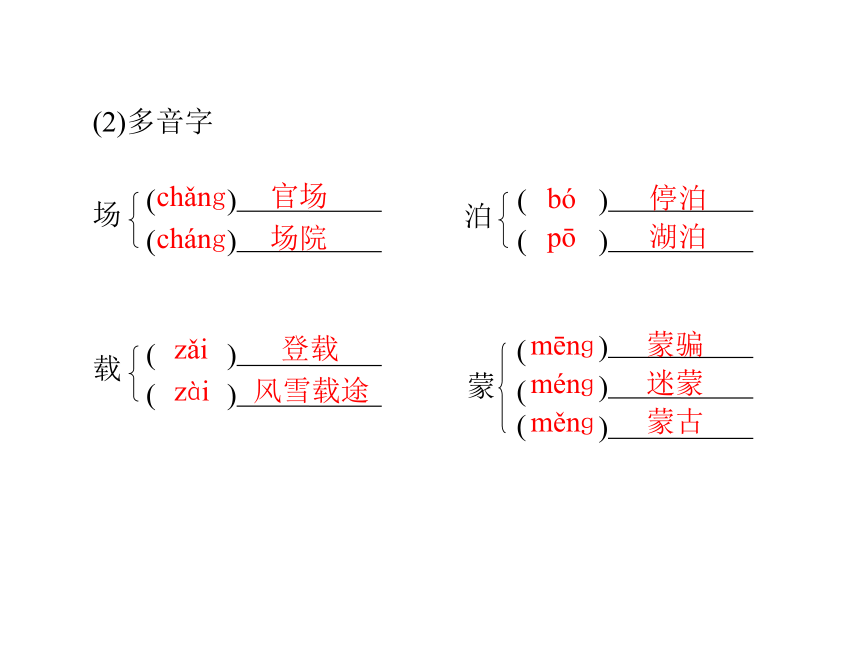

场(

()

)泊(

()

)

载(

()

))

)

)蒙(

(

(chǎng 官场

cháng 场院bó 停泊

pō 湖泊zǎi 登载

zài 风雪载途mēnɡ 蒙骗

ménɡ 迷蒙

měnɡ 蒙古2.字形识别焚(

婪(

管(

菅()

)

)

)

撰( )

馔( )fén 焚烧

lán 贪婪zhuàn 撰写

zhuàn 盛馔 ɡuǎn 接管

jiān 草菅人命3.词语积累【邻近 临近】邻近:(位置)靠近;近旁。指甲、乙两处在空间上相邻,有名词用法。临近:(时间或地点)靠近,指逐渐接近,没有名词用法。

例:①他家________公路,交通便利。②________高考了,你一定要调节好情绪。邻近 临近 【心智 心志】心智:思考能力,智慧;心性,性情。

心志:意志,抱负,志向。例:③妻子改嫁后,他________大乱,做事无序。

④虽屡遭挫折,但他________不移。心智 心志 【终生 终身】终生:一辈子,多就事业说。终身:一辈子,多就切身的事说。例:⑤他立志为环卫事业奋斗________。⑥婚姻是一个人的________大事,岂能儿戏?终生 终身 【场所 场合】场所:供活动的处所;一定的地方。场合:由一定时间、地点、人员等构成的某种环境。

例:⑦公共________,不要随地吐痰。

⑧开玩笑要分________,不要随便乱开。场所 场合 (一)《别了,“不列颠尼亚”》 1.这则通讯通过对________________这一历史盛事的回

顾,证明了只有国家强大、民族昌盛,我们才不会被别人欺辱,

从而激发学生的爱国主义情怀。

2.本文由四个主要场景构成。 第一个场景:下午 4 点 30 分,________________________

_____________________________________________________;香港回归祖国末任港督告别港督府降下港督旗帜 第二个场景:晚上 6 点 15 分,在添马舰军营东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式; 第三个场景: 子夜时分,举行中英香港政权交接仪式,

_____________________________________________________;

第四个场景: 7 月 1 日零点 40 分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。历史背景: 总督府历史变迁,英军占领香港历史。

作者评论: 揭示仪式的意义。米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起 (二)《奥斯维辛没有什么新闻》 3.这则消息中,作者先写布热金卡现在祥和的景象,又说

这种景象“________________”;进而写到当年纳粹在奥斯维辛

集中营的暴行;游人在奥斯维辛集中营重温历史,参观毒气室、

焚尸炉、女牢房、女囚绝育实验室、长廊上的照片、窒息室等;

最后作者再次强调_____________________。作者在看似平静的

叙述中抒发了对德国纳粹残酷暴行的沉重控诉,表达了作者

_________________________ 。 同 时 , 也 是 为 了 提 醒 人 们

___________________________。最令人毛骨悚然 奥斯维辛没有什么新闻 对自由、和平与祥和的向往 不要忘记历史的教训全文脉络如下:1.大英帝国从海上来,又从海上去。 鉴赏明确:大英帝国从海上乘船登陆香港,开始了长达 156

年的殖民统治;1997 年 7 月 1 日凌晨,香港顺利回归祖国,参

加仪式的英国官员乘坐“不列颠尼亚”号脱离了香港,消散在

南海的茫茫夜幕中。这是现实的场景,也是一句概括性很强的

话,把香港百年历史的沧桑巨变凝结其中,暗含着历史和现实

的对比。 2.从某种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居

然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地

上,还有儿童在追逐游戏。 鉴赏明确:“阳光明媚”,绿树成阴,孩子们喜悦地游玩,

这是多么美好的和平景象!然而笔者却说这是“最可怕的事

情”,“像一场噩梦”,为哪般?难道笔者不喜欢这场景?当

然不是,笔者用的是反语。景象固然美好,却与布热金卡的历

史不相配。布热金卡曾经是一个暗无天日的人间地狱,这里应

该“永远没有阳光、百花永远凋谢”,灰暗的天空、沉闷的色调才是与它最相配的景象。然而一踏进集中营,笔者却受惊地

看到两种不相配的东西叠合在一起,是以感到“可怕”。笔者

无一句正面控诉,却强烈表达出自己的怫郁,字字句句敲打着

读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。3.在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。 鉴赏明确:一边是杀害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生

气勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的

确让人难忘。作者这样写也许是挖苦,任纳粹刑罚多么残暴,

终归制止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间

最美好的事情,对生命的杀害是最恶劣的罪过。4.在奥斯维辛,没有可以作祷告的地方。 鉴赏明确:作祷告,或者是为了求得天主的谅解,或者是

为了求得天主的保佑。但是在奥斯维辛,作祷告的地方是没有

的,由于刽子手丧失了人性,双手沾满了无辜者的鲜血,他们

是不可能向天主祷告后悔本人的罪过的;而无辜的人们成为刽

子手刀俎上的肉,无计可逃,他们也没有办法求得天主的保佑。1.标题是新闻的眼睛,你理解“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题的含意吗? 倾心点拨:标题要有概括性,同时又要新颖,有吸引力。

可从其与新闻内容的关系和形式上的特点两方面回答。

分析明确:标题有两层意思。从字面上看,参加完交接仪

式的查尔斯王子和末代港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠

尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实场景。

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在

香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗雪。 2.“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大

厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背

景。”为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?倾心点拨:结合有关英国和香港的历史背景知识来思考作答。 分析明确:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日

不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作

为英国在东方的最后一块殖民地,于 1997 年脱离英国的统治,

回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民地统治的太阳

落了。所以把英国的告别仪式称为“日落仪式”。3.为什么说“奥斯维辛没有什么新闻”? 倾心点拨:奥斯维辛之所以没有什么新闻,是因为二战中

发生的那些惨剧永远笼罩在这里,不会消失,突出战争这个狂

魔的丑恶。 分析明确:法西斯衰亡 14 年后,奥斯维辛集中营已成为历

史的陈迹,这里再没有什么重大事件发生,有的只是络绎不绝

的游客,“阳光明媚,绿树成阴,在集中营大门附近,孩子们

在追逐游戏”的景观。此地如今太平,但是,14 年的光阴长河,

流走了无数看不完的鲜花与果实,流走了无数想不完的盼望与梦幻,而始终流不走的是人们对法西斯侵略者那血淋淋的记忆

与联想,始终流不走的是作为目击者和见证人的奥斯维辛集中

营对将来的昭示:在我们居住的这颗蔚蓝色的星球上,再也没

有比战役这个魔鬼更能残酷地蹂躏人类的情感和命运了!是的,

这里不该再有哪样新闻了!新闻何尝不是过眼云烟的东西呢?

能够让历史告诉将来,这不就是新闻的价值吗?4.《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息有哪些不同? 倾心点拨:要弄清楚这篇消息的不同,首先要明确一般消

息的特点。这里可从记者的身份、情感表露的方式等角度入手。

分析明确:不同之处就在于记者在文章中的参与程度不同。

记者对于所报道的事件有三种参与情况:一种是记者作为旁观

者身份出现,只是纯客观记叙,不掺杂本人的感情和判定,只

是由事实本身说话;另一种是记者作为旁观者出现,但会在叙

述事实的同时表达本人的看法或者渗透本人的感情;还有一种,记者作为事件的参与者,文章直接描写他的所闻所感。我们平

时读报纸所看到的消息大都是第一种或第二种情况,主要还是

一种以客观叙述为主的写法;而本文有所不同,把笔者本人参

观集中营的感受当成了首要的内容来写,是一种纯主观性的报

道。1.虚实结合 《别了,“不列颠尼亚”》把现实场景和历史场景编织在

一起,不仅巧妙地借助现场景物抒发情感,还通过精辟、凝练

的点睛之笔与现场事实浓厚内涵的对比去引发读者的联想。没

有任何修饰性的语言,文章在这看似不动声色的描写中,却显

现出语言的张力。背景材料的引入使现实的场景有了历史的纵

深感,让人更能体会出仪式本身的内涵。2.融报道与抒情于一炉 《奥斯维辛没有什么新闻》融报道与抒情于一炉,打破了

客观报道的传统,直接叙述记者自身的感受,而这种感受,又

是通过描写别人的动作和表情间接地表现出来的。文章还运用

了对比的手法,在平静的描写中,透露出善良与邪恶的强烈反

差。3.凝练的语言《 《别了,“不列颠尼亚”》中语言的凝练主要体现为形容

词和其他短语以及语句等的选用、组织力求言简意深。如“面

色凝重的彭定康注视着港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降

下旗杆”,句中的“凝重”隐含了人物复杂的情感,将人物的

微妙心理传神地揭示了出来。 奥斯维辛没有什么新闻》用词简

练准确,意味隽永,语句明快流畅,情感浓郁。如文末写参观

者的话就一句,两个字——“够了”——这一句点到为止,却

余音袅袅。它包含着丰富的感情:对受难者苦痛的目不忍睹,耳不忍闻;对法西斯刽子手的咬牙切齿,义愤填膺;对历史悲

剧不再重演的祈望;对和平自由长存的美好祝福……此外,文

章作者还巧妙地将对比、象征、多样化的修辞、散文式笔调等

文学叙事手法借用于新闻写作,使得客观的事实的描述投射出

主观的印象,从而使本文产生了极大的张力。4.画龙点睛的议论 《别了,“不列颠尼亚”》一文中,作者的评论恰到好处,

有画龙点睛之效。如:“根据传统,每一位港督离任时,都举

行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从

这里升起。”这是作者在记叙末任港督离开港督府时降旗之后

发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出

了中国人民收回香港时的无比兴奋。又如:“大英帝国从海上

来,又从海上去。”这短短的十三个字,包含着无穷的意蕴:

当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。为了等到

这一天,中国人作出了多少努力啊!大英帝国离开香港,是中

华民族的胜利。自豪之情,溢于言表。【即学即用】请以“这件事启迪了我”为题写一篇议论文,文末要有议论,起到画龙点睛之效。【解读主题】感情新闻写作法续表