3.3.7【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度——喜怒哀乐皆有情

文档属性

| 名称 | 3.3.7【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度——喜怒哀乐皆有情 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 09:37:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

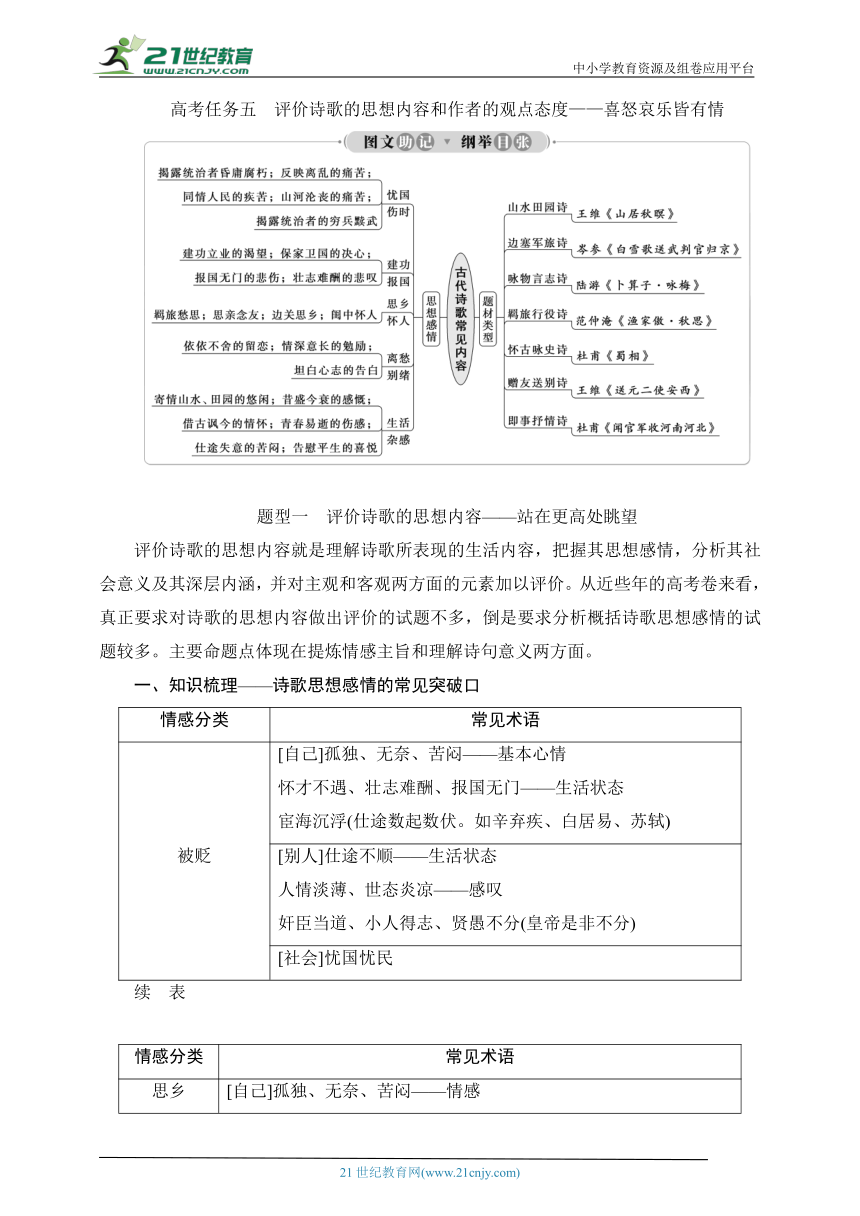

高考任务五 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度——喜怒哀乐皆有情

题型一 评价诗歌的思想内容——站在更高处眺望

评价诗歌的思想内容就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其思想感情,分析其社会意义及其深层内涵,并对主观和客观两方面的元素加以评价。从近些年的高考卷来看,真正要求对诗歌的思想内容做出评价的试题不多,倒是要求分析概括诗歌思想感情的试题较多。主要命题点体现在提炼情感主旨和理解诗句意义两方面。

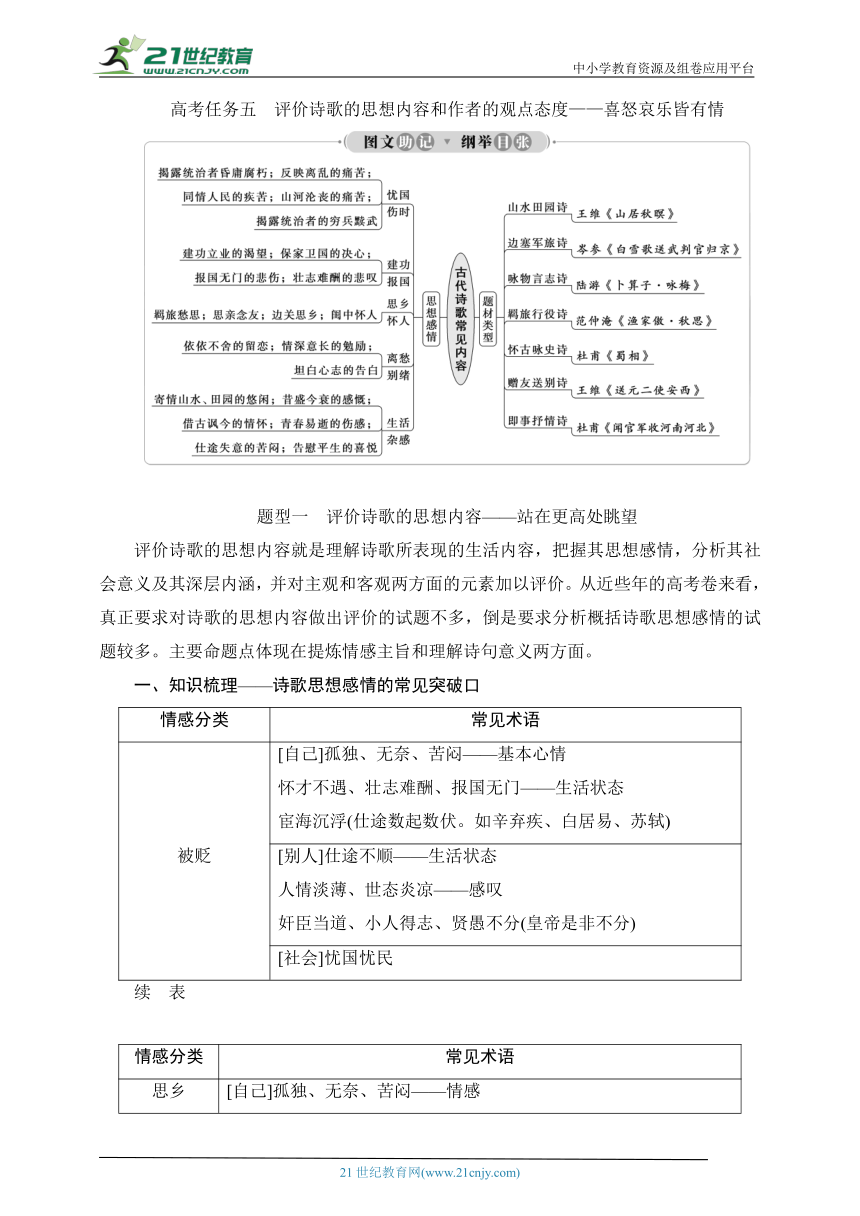

一、知识梳理——诗歌思想感情的常见突破口

情感分类 常见术语

被贬 [自己]孤独、无奈、苦闷——基本心情怀才不遇、壮志难酬、报国无门——生活状态宦海沉浮(仕途数起数伏。如辛弃疾、白居易、苏轼)

[别人]仕途不顺——生活状态人情淡薄、世态炎凉——感叹奸臣当道、小人得志、贤愚不分(皇帝是非不分)

[社会]忧国忧民

续 表

情感分类 常见术语

思乡 [自己]孤独、无奈、苦闷——情感漂泊羁旅——状态[别人、社会]思乡怀人之情

惜春 [自己]孤独、无奈、苦闷[社会]对春天的热爱对春天的挽留之意惜春(惋惜)之情、伤春(悲伤)之情

送别 [自己]孤独、无奈、苦闷[友人]惜别、留恋之情;称赞;感谢;友情深厚(桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情)

友人还没有走:叮嘱(嘱咐友人记得做一些事情);宽慰(安慰,虽然分开,但是不用难过);祝福(多为好友上任);勉励(鼓励)友人已经走了:思念之情

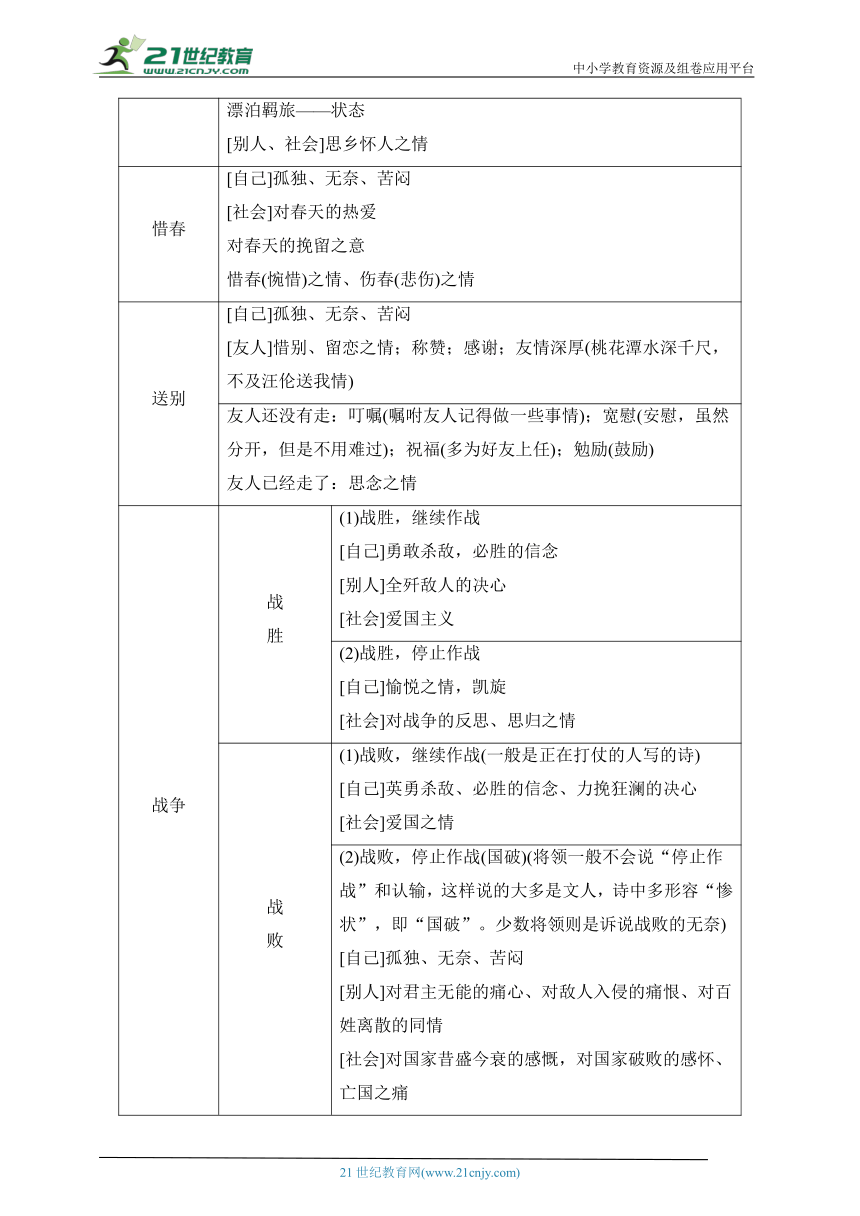

战争 战胜 (1)战胜,继续作战[自己]勇敢杀敌,必胜的信念[别人]全歼敌人的决心[社会]爱国主义

(2)战胜,停止作战[自己]愉悦之情,凯旋[社会]对战争的反思、思归之情

战败 (1)战败,继续作战(一般是正在打仗的人写的诗)[自己]英勇杀敌、必胜的信念、力挽狂澜的决心[社会]爱国之情

(2)战败,停止作战(国破)(将领一般不会说“停止作战”和认输,这样说的大多是文人,诗中多形容“惨状”,即“国破”。少数将领则是诉说战败的无奈)[自己]孤独、无奈、苦闷[别人]对君主无能的痛心、对敌人入侵的痛恨、对百姓离散的同情[社会]对国家昔盛今衰的感慨,对国家破败的感怀、亡国之痛(可能还会出现对战争的厌恶,对和平的渴望等)

山水之乐 [自己]愉悦之情、归隐之情、闲适淡泊——状态[社会]对大自然的喜爱与赞美——情感

豁达之情 困境中依然乐观(困境:被贬、分别、思乡)被贬:先答怀才不遇,再答乐观豁达; 分别:先答依依惜别,再答乐观豁达;思乡:先答孤独、无奈、苦闷、羁旅漂泊,再答乐观豁达。[自己]历经坎坷、乐观豁达

功名哲理 不贪图功名(一般是由无法得到官职之人所作的诗);人生哲理(结合诗句情境、作者本人与写作对象进行分析);对读者的一种告诫与劝慰(看写给谁,该怎么做)

诗歌常见情感概括:

忧国忧民之悲慨 国破家亡之痛楚

游子迁客之凄凉 征夫思妇之幽怨

怀才不遇之寂寞 报国无门之愤慨

建功立业之豪迈 昔盛今衰之感伤

自由悠闲之恬淡 秀美山河之热爱

惜别友情之真挚 归耕隐居之悠闲

黑暗官场之苦闷 蔑视权贵之高洁

离别相思之无奈 贬官谪居之愤懑

时光易逝之感慨 愤世嫉俗之激愤

【边练边悟】

1.下列诗词中均有“愁”,请分析每一首诗词中“愁”的具体内容。

(1)《长相思》(白居易)“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。 思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。月明人倚楼”。________________

(2)《菩萨蛮·书江西造口壁》(辛弃疾)“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。 青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪”。________________

(3)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(李白)“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”。________________

(4)《武陵春》(李清照)“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。 闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。________________

(5)《南乡子》(王安石)“自古帝王州,郁郁葱葱佳气浮。四百年来成一梦,堪愁。晋代衣冠成古丘。 绕水恣行游。上尽层城更上楼。往事悠悠君莫问,回头。槛外长江空自流”。________________

(6)《蝶恋花》(柳永)“伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。 拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。________________

(7)《宿建德江》(孟浩然)“移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人”。________________

(8)《虞美人》(李煜)“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。 雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。________________

(9)《宣州谢朓楼饯别校书叔云》(李白)“弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”。________________

(10)《对雪》(杜甫)“战哭多新鬼,愁吟独老翁。乱云低薄暮,急雪舞回风。瓢弃樽无绿,炉存火似红。数州消息断,愁坐正书空”。________________

答案:(1)闺中怀人之愁 (2)国破家亡之愁、报国无门之愁 (3)思友之愁、失意之愁 (4)伤春之愁、家国之愁 (5)昔盛今衰之愁 (6)思念恋人的孤独之愁 (7)羁旅之愁 (8)亡国之愁 (9)人生失意之愁 (10)战乱频仍、山河破碎、民不聊生之愁

2.阅读下列诗词句,思考其中所寄寓的思想感情。

(1)边庭流血成海水,武皇开边意未已。

________________

(2)黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

________________

(3)十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

________________

(4)旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

________________

(5)待到重阳日,还来就菊花。

________________

(6)少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

________________

(7)随意春芳歇,王孙自可留。

________________

(8)凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

________________

答案:(1)悲天悯人,关心百姓 (2)建功立业,报效国家 (3)思念亡妻,缠绵悱恻 (4)怀古伤今,物是人非 (5)归隐田园,亲近农家 (6)辛苦久战,亲人分离 (7)寄情山水,远离红尘 (8)老而弥坚,报国无门

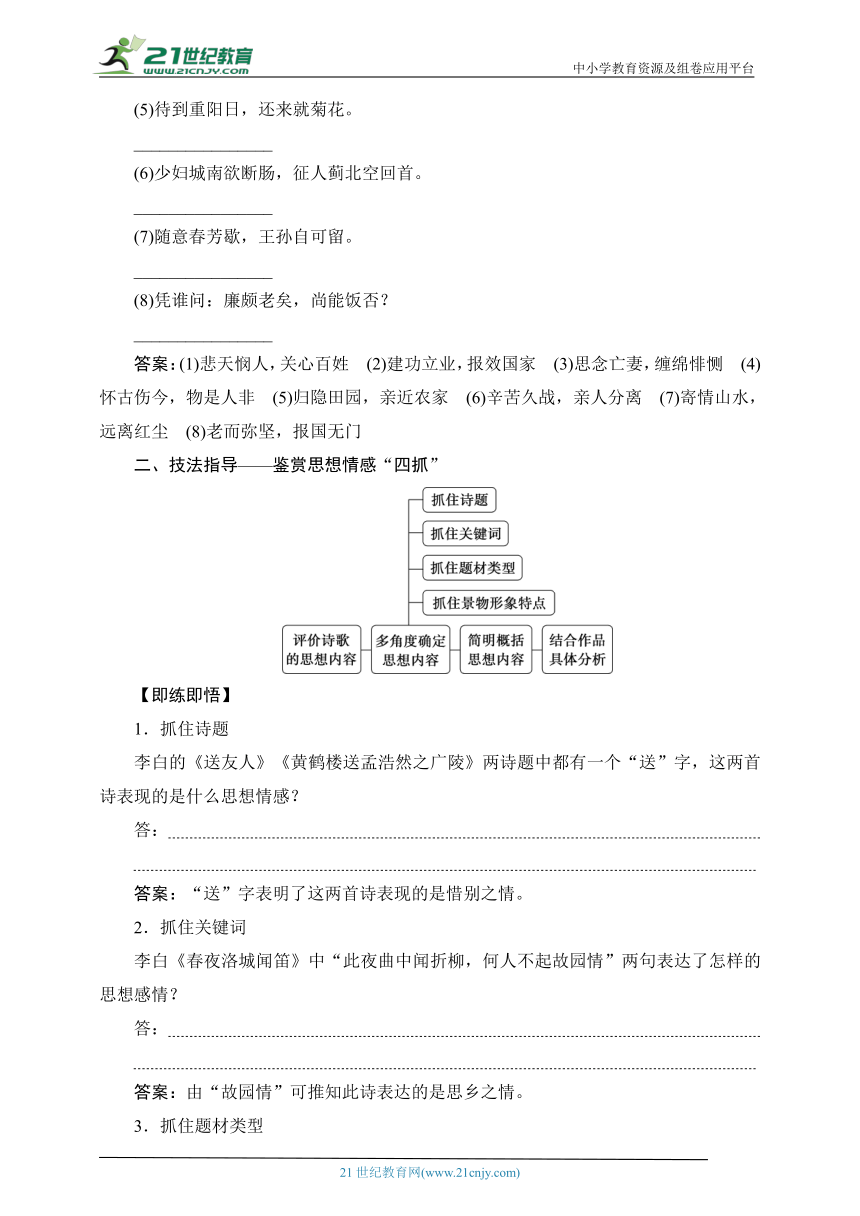

二、技法指导——鉴赏思想情感“四抓”

【即练即悟】

1.抓住诗题

李白的《送友人》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》两诗题中都有一个“送”字,这两首诗表现的是什么思想情感?

答:

答案:“送”字表明了这两首诗表现的是惜别之情。

2.抓住关键词

李白《春夜洛城闻笛》中“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”两句表达了怎样的思想感情?

答:

答案:由“故园情”可推知此诗表达的是思乡之情。

3.抓住题材类型

“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”(孟浩然《过故人庄》)请对其思想内容作简要分析。

答:

答案:这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。通过对田园风光、田园生活的描写,表现出作者对这种生活的向往。

4.抓住景物形象特点(乐景、哀景和乐情、哀情可以是正衬也可以是反衬)

“迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。”“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年。”杜甫的这两首绝句中景和情的关系如何?

答:

答案:前者是乐景衬乐情,后者是乐景衬哀情。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)解答诗歌思想感情类题目二要求

1.审题:两看一定

“两看”,一看所给语言材料的位置和内部的层次(指句、联、片等),二看是整体型还是局部型。整体型指把握全诗的思想感情,它需要分成几个局部(层次)来看;局部型指分析句、联、片的情感,这更需要联系全诗甚至标题分析。

“一定”指定题型,明确是概括题还是分析题、评价题、比较题。

2.答题:用好术语,因题而异

如答“惜别之情”“关切之情”,“惜别”“关切”是术语,如将“惜别”改为“舍不得”,“关切”改为“不放心”,虽然意思也能表达清楚,但不是术语,总让人觉得别扭。同样的意思用自己的话回答,既不准确,也容易丢分。因此,最好使用感情术语。常用的感情术语有:惆怅、苦闷、闲适、愁苦、欢乐、悲伤、忧郁、感伤、寂寞、孤独、烦恼、沉闷、焦急、离恨、哀怨、忧愁、迷恋、思念、恬淡、仰慕、同情、憎恶、激愤、欣喜、欢快、向往、忠贞等。

(二)规范答题——三步骤

1.基本题型的解答步骤

2.把握诗人的情感变化题的解答步骤

【典题示例】

[例1] (2020·江苏卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵迹已陈①,为传谣俗记州民。

沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。

殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

【注】 ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

诗歌后两联表达了作者什么样的情感?

[解题流程]

第一步:整体感知。

从标题“送沈康知常州”来看,这是一首送别诗。

第二步:分析诗句。

“劳人”“佳士”都指沈康,“朱轮”是古代王侯显贵所乘的车子,这里指代沈康的到来;“忽逢佳士得朱轮”,表达了作者对常州百姓得到一个优秀治理者的欣喜之情和对朋友沈康此去政通人和的期许之情。“殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春”,“惆怅”写出作者在提到常州时的心情,表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;后句“最忆荆溪两岸春”,表达出诗人对常州秀美山水的喜爱之情。

第三步:概括情感。

答:

答案:对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情;对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;对沈康此去政通人和的期许之情;对常州秀美山水的喜爱之情。

[例2] 阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

登赏心亭①

陆 游

蜀栈秦关岁月遒,今年乘兴却东游。

全家稳下黄牛峡,半醉来寻白鹭洲。

黯黯江云瓜步②雨,萧萧木叶石城秋。

孤臣老抱忧时意,欲请迁都③涕已流。

【注】 ①宋孝宗淳熙五年(1178),陆游奉诏回临安面陈恢复大计,从四川回来舟经建康,登亭有感而赋此诗。作为主战派,诗人曾向朝廷建议迁都建康,以利于防备,但不被采纳。②瓜步:瓜步山,在长江北岸六合境内,与南京隔江相望。③迁都:南宋主战派一贯主张迁都建康(南京),便于随时出师收复汴京。

诗人的情感经历了怎样的变化?请结合诗句简要分析。

[解题流程]

第一步:划分诗歌的层次。

前两联由一“兴”字点出,后两联为一“忧”字包含。

第二步:根据内容体会感情。

“兴”乃因一线希望而引起——赴阙召对,将面陈恢复大计,若建议被朝廷采用,则夙愿得偿。“忧”则是希望渺茫的表现——面对现实,他深知孝宗的软弱,国家前途如满目衰败之秋景。

第三步:贯穿情感,写出变化。

答:

答案:从“兴”到“忧”。①兴(高兴):诗人结束了四川外放生活,一路平安归来,乘醉游白鹭洲。②忧(忧虑):诗人登亭遥望,看到一派肃杀凄凉的秋景,观眼前景,想当年事,不禁担忧再陈迁都之策被拒,恢复中原无望。

题型二 评价观点态度——隔日犹思绕梁韵

作者的观点态度,指诗人通过诗歌形象表达出来的自己对人和事的看法、倾向以及人生志趣或感悟。它包括对事物的态度、对人物的态度、对社会现实的态度、对历史事件的态度、对历史人物的态度、对人生的感悟等。

所谓“评价”,即在把握作者观点态度的基础上,对作者的观点态度做出自己的评价:作者的观点态度是否正确,认识是否全面,对读者有什么有益的启示,在今天有什么现实意义等。另外,还需要对别人的评价进行分析比较,做出正确的判断。评价时允许考生有自己的看法,只要言之成理即可。在高考试题中,因其难度稍大,所以对此考点设题相对较少,但我们还是要予以重视。

一、技法指导—— 评价观点态度“四要点”

1.观点要明确,体悟要深入

分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等内在信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的前提条件。

2.分析要细致,延伸要具体

(1)要紧扣原诗的内容。对作者观点态度的评价,必须引用原诗中的相关词句来具体分析,千万不要脱离原诗泛泛而谈。

(2)要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。

(3)注意把评价观点态度和分析表达技巧结合起来,从内容和形式两个方面回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

3.归纳要全面,体察要细致

概括分析时要注意完整性、全面性,诗词中作者的观点态度所包含的几个方面都要概括到,避免出现以偏概全的错误。

4.评价要准确,分寸要把握

评价要准确、恰当,不夸大,不缩小,不绝对化。要注意避免以下两个方面:一要避免先入为主,用固有的认知代替对具体诗歌的解读;二要避免没有分寸,用不正确的历史观去分析评价。

【即练即悟】

1.体悟要深入

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”(苏轼《题西林壁》)诗歌结尾两句是即景说理,谈出了游山的体会。作者的体会是什么?它还有着怎样的深刻内涵?

答:

答案:作者的体会是,之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。游山所见如此,观察世上事物也是如此。这两句诗还有着丰富的内涵,它启迪人们认识一个为人处世的哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

2.分析归纳要细致全面

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”是刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》一诗中的名句,它表达了作者怎样的观点态度?蕴含着什么人生哲理?

答:

答案:在这里作者运用了比喻的手法,原意是借“沉舟”“病树”感叹自己屡遭贬谪、老病侵袭,以致无所作为。不过,他同时用“千帆过”“万木春”来表达他对新人辈出而深感欣慰。作者劝慰白居易不必为他的寂寞、蹉跎而忧伤,对世事的变迁和仕宦的升沉表现出豁达的襟怀。体现的哲理:事物总是不断发展变化的,新事物终将代替旧事物。

3.评价要准确

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”(朱熹《观书有感》)这首诗包含着怎样的哲理?

答:

答案:以池塘为喻,说明了为学之道,必须不断积累,不断地吸收新的营养。事物都是运动、变化、发展的,万事万物只有在运动中才能保持自己的存在。正是这种不间断的运动、变化和发展,才能使事物在不断自我更新中存在下去。这种运动一旦停止,事物也就不可能存在了。如果没有知识的不断更新、不断积累,一个人的学问也就会变成一潭死水,毫无生气和进展了。治学之道如此,做其他事情也是这样。

二、考题示例——透析考题,知能迁移

评析观点态度“三步骤”

【典题示例】

(2018·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

精 卫 词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。

[解题流程]

第一步:观点:同意或者不同意。

第二步:分析。

观点一:同意。原因有:(1)这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继精神的一种自我抒发;(2)这两句诗的意思是,即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代继承遗志,生命不息,填海不止。

观点二:不同意。原因有:(1)这两句咏赞了精卫坚忍不拔的壮志、奋斗到底的毅力,表达了作者的赞扬和崇敬。(2)这两句诗的意思是,移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲自我之身,成全精卫之志。

答:

答案:观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考任务五 评价诗歌的思想内容和作者的观点态度——喜怒哀乐皆有情

题型一 评价诗歌的思想内容——站在更高处眺望

评价诗歌的思想内容就是理解诗歌所表现的生活内容,把握其思想感情,分析其社会意义及其深层内涵,并对主观和客观两方面的元素加以评价。从近些年的高考卷来看,真正要求对诗歌的思想内容做出评价的试题不多,倒是要求分析概括诗歌思想感情的试题较多。主要命题点体现在提炼情感主旨和理解诗句意义两方面。

一、知识梳理——诗歌思想感情的常见突破口

情感分类 常见术语

被贬 [自己]孤独、无奈、苦闷——基本心情怀才不遇、壮志难酬、报国无门——生活状态宦海沉浮(仕途数起数伏。如辛弃疾、白居易、苏轼)

[别人]仕途不顺——生活状态人情淡薄、世态炎凉——感叹奸臣当道、小人得志、贤愚不分(皇帝是非不分)

[社会]忧国忧民

续 表

情感分类 常见术语

思乡 [自己]孤独、无奈、苦闷——情感漂泊羁旅——状态[别人、社会]思乡怀人之情

惜春 [自己]孤独、无奈、苦闷[社会]对春天的热爱对春天的挽留之意惜春(惋惜)之情、伤春(悲伤)之情

送别 [自己]孤独、无奈、苦闷[友人]惜别、留恋之情;称赞;感谢;友情深厚(桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情)

友人还没有走:叮嘱(嘱咐友人记得做一些事情);宽慰(安慰,虽然分开,但是不用难过);祝福(多为好友上任);勉励(鼓励)友人已经走了:思念之情

战争 战胜 (1)战胜,继续作战[自己]勇敢杀敌,必胜的信念[别人]全歼敌人的决心[社会]爱国主义

(2)战胜,停止作战[自己]愉悦之情,凯旋[社会]对战争的反思、思归之情

战败 (1)战败,继续作战(一般是正在打仗的人写的诗)[自己]英勇杀敌、必胜的信念、力挽狂澜的决心[社会]爱国之情

(2)战败,停止作战(国破)(将领一般不会说“停止作战”和认输,这样说的大多是文人,诗中多形容“惨状”,即“国破”。少数将领则是诉说战败的无奈)[自己]孤独、无奈、苦闷[别人]对君主无能的痛心、对敌人入侵的痛恨、对百姓离散的同情[社会]对国家昔盛今衰的感慨,对国家破败的感怀、亡国之痛(可能还会出现对战争的厌恶,对和平的渴望等)

山水之乐 [自己]愉悦之情、归隐之情、闲适淡泊——状态[社会]对大自然的喜爱与赞美——情感

豁达之情 困境中依然乐观(困境:被贬、分别、思乡)被贬:先答怀才不遇,再答乐观豁达; 分别:先答依依惜别,再答乐观豁达;思乡:先答孤独、无奈、苦闷、羁旅漂泊,再答乐观豁达。[自己]历经坎坷、乐观豁达

功名哲理 不贪图功名(一般是由无法得到官职之人所作的诗);人生哲理(结合诗句情境、作者本人与写作对象进行分析);对读者的一种告诫与劝慰(看写给谁,该怎么做)

诗歌常见情感概括:

忧国忧民之悲慨 国破家亡之痛楚

游子迁客之凄凉 征夫思妇之幽怨

怀才不遇之寂寞 报国无门之愤慨

建功立业之豪迈 昔盛今衰之感伤

自由悠闲之恬淡 秀美山河之热爱

惜别友情之真挚 归耕隐居之悠闲

黑暗官场之苦闷 蔑视权贵之高洁

离别相思之无奈 贬官谪居之愤懑

时光易逝之感慨 愤世嫉俗之激愤

【边练边悟】

1.下列诗词中均有“愁”,请分析每一首诗词中“愁”的具体内容。

(1)《长相思》(白居易)“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。 思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。月明人倚楼”。________________

(2)《菩萨蛮·书江西造口壁》(辛弃疾)“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。 青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪”。________________

(3)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(李白)“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”。________________

(4)《武陵春》(李清照)“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。 闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。________________

(5)《南乡子》(王安石)“自古帝王州,郁郁葱葱佳气浮。四百年来成一梦,堪愁。晋代衣冠成古丘。 绕水恣行游。上尽层城更上楼。往事悠悠君莫问,回头。槛外长江空自流”。________________

(6)《蝶恋花》(柳永)“伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。 拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。________________

(7)《宿建德江》(孟浩然)“移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人”。________________

(8)《虞美人》(李煜)“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。 雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。________________

(9)《宣州谢朓楼饯别校书叔云》(李白)“弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”。________________

(10)《对雪》(杜甫)“战哭多新鬼,愁吟独老翁。乱云低薄暮,急雪舞回风。瓢弃樽无绿,炉存火似红。数州消息断,愁坐正书空”。________________

答案:(1)闺中怀人之愁 (2)国破家亡之愁、报国无门之愁 (3)思友之愁、失意之愁 (4)伤春之愁、家国之愁 (5)昔盛今衰之愁 (6)思念恋人的孤独之愁 (7)羁旅之愁 (8)亡国之愁 (9)人生失意之愁 (10)战乱频仍、山河破碎、民不聊生之愁

2.阅读下列诗词句,思考其中所寄寓的思想感情。

(1)边庭流血成海水,武皇开边意未已。

________________

(2)黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

________________

(3)十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

________________

(4)旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

________________

(5)待到重阳日,还来就菊花。

________________

(6)少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

________________

(7)随意春芳歇,王孙自可留。

________________

(8)凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

________________

答案:(1)悲天悯人,关心百姓 (2)建功立业,报效国家 (3)思念亡妻,缠绵悱恻 (4)怀古伤今,物是人非 (5)归隐田园,亲近农家 (6)辛苦久战,亲人分离 (7)寄情山水,远离红尘 (8)老而弥坚,报国无门

二、技法指导——鉴赏思想情感“四抓”

【即练即悟】

1.抓住诗题

李白的《送友人》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》两诗题中都有一个“送”字,这两首诗表现的是什么思想情感?

答:

答案:“送”字表明了这两首诗表现的是惜别之情。

2.抓住关键词

李白《春夜洛城闻笛》中“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”两句表达了怎样的思想感情?

答:

答案:由“故园情”可推知此诗表达的是思乡之情。

3.抓住题材类型

“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”(孟浩然《过故人庄》)请对其思想内容作简要分析。

答:

答案:这是一首田园诗,描写农家恬静闲适的生活情景,也写老朋友的情谊。通过对田园风光、田园生活的描写,表现出作者对这种生活的向往。

4.抓住景物形象特点(乐景、哀景和乐情、哀情可以是正衬也可以是反衬)

“迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。”“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年。”杜甫的这两首绝句中景和情的关系如何?

答:

答案:前者是乐景衬乐情,后者是乐景衬哀情。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)解答诗歌思想感情类题目二要求

1.审题:两看一定

“两看”,一看所给语言材料的位置和内部的层次(指句、联、片等),二看是整体型还是局部型。整体型指把握全诗的思想感情,它需要分成几个局部(层次)来看;局部型指分析句、联、片的情感,这更需要联系全诗甚至标题分析。

“一定”指定题型,明确是概括题还是分析题、评价题、比较题。

2.答题:用好术语,因题而异

如答“惜别之情”“关切之情”,“惜别”“关切”是术语,如将“惜别”改为“舍不得”,“关切”改为“不放心”,虽然意思也能表达清楚,但不是术语,总让人觉得别扭。同样的意思用自己的话回答,既不准确,也容易丢分。因此,最好使用感情术语。常用的感情术语有:惆怅、苦闷、闲适、愁苦、欢乐、悲伤、忧郁、感伤、寂寞、孤独、烦恼、沉闷、焦急、离恨、哀怨、忧愁、迷恋、思念、恬淡、仰慕、同情、憎恶、激愤、欣喜、欢快、向往、忠贞等。

(二)规范答题——三步骤

1.基本题型的解答步骤

2.把握诗人的情感变化题的解答步骤

【典题示例】

[例1] (2020·江苏卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵迹已陈①,为传谣俗记州民。

沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。

殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

【注】 ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

诗歌后两联表达了作者什么样的情感?

[解题流程]

第一步:整体感知。

从标题“送沈康知常州”来看,这是一首送别诗。

第二步:分析诗句。

“劳人”“佳士”都指沈康,“朱轮”是古代王侯显贵所乘的车子,这里指代沈康的到来;“忽逢佳士得朱轮”,表达了作者对常州百姓得到一个优秀治理者的欣喜之情和对朋友沈康此去政通人和的期许之情。“殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春”,“惆怅”写出作者在提到常州时的心情,表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;后句“最忆荆溪两岸春”,表达出诗人对常州秀美山水的喜爱之情。

第三步:概括情感。

答:

答案:对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情;对常州治理未能尽如人意的惆怅之情;对沈康此去政通人和的期许之情;对常州秀美山水的喜爱之情。

[例2] 阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

登赏心亭①

陆 游

蜀栈秦关岁月遒,今年乘兴却东游。

全家稳下黄牛峡,半醉来寻白鹭洲。

黯黯江云瓜步②雨,萧萧木叶石城秋。

孤臣老抱忧时意,欲请迁都③涕已流。

【注】 ①宋孝宗淳熙五年(1178),陆游奉诏回临安面陈恢复大计,从四川回来舟经建康,登亭有感而赋此诗。作为主战派,诗人曾向朝廷建议迁都建康,以利于防备,但不被采纳。②瓜步:瓜步山,在长江北岸六合境内,与南京隔江相望。③迁都:南宋主战派一贯主张迁都建康(南京),便于随时出师收复汴京。

诗人的情感经历了怎样的变化?请结合诗句简要分析。

[解题流程]

第一步:划分诗歌的层次。

前两联由一“兴”字点出,后两联为一“忧”字包含。

第二步:根据内容体会感情。

“兴”乃因一线希望而引起——赴阙召对,将面陈恢复大计,若建议被朝廷采用,则夙愿得偿。“忧”则是希望渺茫的表现——面对现实,他深知孝宗的软弱,国家前途如满目衰败之秋景。

第三步:贯穿情感,写出变化。

答:

答案:从“兴”到“忧”。①兴(高兴):诗人结束了四川外放生活,一路平安归来,乘醉游白鹭洲。②忧(忧虑):诗人登亭遥望,看到一派肃杀凄凉的秋景,观眼前景,想当年事,不禁担忧再陈迁都之策被拒,恢复中原无望。

题型二 评价观点态度——隔日犹思绕梁韵

作者的观点态度,指诗人通过诗歌形象表达出来的自己对人和事的看法、倾向以及人生志趣或感悟。它包括对事物的态度、对人物的态度、对社会现实的态度、对历史事件的态度、对历史人物的态度、对人生的感悟等。

所谓“评价”,即在把握作者观点态度的基础上,对作者的观点态度做出自己的评价:作者的观点态度是否正确,认识是否全面,对读者有什么有益的启示,在今天有什么现实意义等。另外,还需要对别人的评价进行分析比较,做出正确的判断。评价时允许考生有自己的看法,只要言之成理即可。在高考试题中,因其难度稍大,所以对此考点设题相对较少,但我们还是要予以重视。

一、技法指导—— 评价观点态度“四要点”

1.观点要明确,体悟要深入

分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等内在信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的前提条件。

2.分析要细致,延伸要具体

(1)要紧扣原诗的内容。对作者观点态度的评价,必须引用原诗中的相关词句来具体分析,千万不要脱离原诗泛泛而谈。

(2)要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。

(3)注意把评价观点态度和分析表达技巧结合起来,从内容和形式两个方面回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

3.归纳要全面,体察要细致

概括分析时要注意完整性、全面性,诗词中作者的观点态度所包含的几个方面都要概括到,避免出现以偏概全的错误。

4.评价要准确,分寸要把握

评价要准确、恰当,不夸大,不缩小,不绝对化。要注意避免以下两个方面:一要避免先入为主,用固有的认知代替对具体诗歌的解读;二要避免没有分寸,用不正确的历史观去分析评价。

【即练即悟】

1.体悟要深入

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”(苏轼《题西林壁》)诗歌结尾两句是即景说理,谈出了游山的体会。作者的体会是什么?它还有着怎样的深刻内涵?

答:

答案:作者的体会是,之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。游山所见如此,观察世上事物也是如此。这两句诗还有着丰富的内涵,它启迪人们认识一个为人处世的哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

2.分析归纳要细致全面

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”是刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》一诗中的名句,它表达了作者怎样的观点态度?蕴含着什么人生哲理?

答:

答案:在这里作者运用了比喻的手法,原意是借“沉舟”“病树”感叹自己屡遭贬谪、老病侵袭,以致无所作为。不过,他同时用“千帆过”“万木春”来表达他对新人辈出而深感欣慰。作者劝慰白居易不必为他的寂寞、蹉跎而忧伤,对世事的变迁和仕宦的升沉表现出豁达的襟怀。体现的哲理:事物总是不断发展变化的,新事物终将代替旧事物。

3.评价要准确

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”(朱熹《观书有感》)这首诗包含着怎样的哲理?

答:

答案:以池塘为喻,说明了为学之道,必须不断积累,不断地吸收新的营养。事物都是运动、变化、发展的,万事万物只有在运动中才能保持自己的存在。正是这种不间断的运动、变化和发展,才能使事物在不断自我更新中存在下去。这种运动一旦停止,事物也就不可能存在了。如果没有知识的不断更新、不断积累,一个人的学问也就会变成一潭死水,毫无生气和进展了。治学之道如此,做其他事情也是这样。

二、考题示例——透析考题,知能迁移

评析观点态度“三步骤”

【典题示例】

(2018·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

精 卫 词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。

[解题流程]

第一步:观点:同意或者不同意。

第二步:分析。

观点一:同意。原因有:(1)这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继精神的一种自我抒发;(2)这两句诗的意思是,即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代继承遗志,生命不息,填海不止。

观点二:不同意。原因有:(1)这两句咏赞了精卫坚忍不拔的壮志、奋斗到底的毅力,表达了作者的赞扬和崇敬。(2)这两句诗的意思是,移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲自我之身,成全精卫之志。

答:

答案:观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录