3.3.1【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 第一课 三角度切入赏古诗

文档属性

| 名称 | 3.3.1【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 第一课 三角度切入赏古诗 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 12:42:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

古代诗歌阅读

1.通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

2.选择中国文化史上不同时期、不同类型的一些代表性作品进行精读,体会其精神内涵、审美追求和文化价值。

【考情研究】

2020年新高考卷Ⅰ 2021年新高考卷Ⅰ 特 点

选材 唐诗:《赠别郑炼赴襄阳》(杜甫) 唐诗:《寄江州白司马》(杨巨源) 1.唐诗五律/唐诗七律2.题材:送别怀人3.作者或寄赠对象为考生所熟悉

题目设置 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。(内容)B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。(内容)C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。(内容+情感)D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。(风格) 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。(内容)B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。(典故)C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。(形象)D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。(内容) 1.综合考查内容理解和艺术鉴赏。2.选不正确的一项,有三项是正确的,对解读诗歌来说工具性较强。3.体现出对接教材的意识。

16.诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用?请简要分析。 16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。 1.题干设问灵活,创新性强,审题难度大。2.2020年新高考卷Ⅰ考查“意象作用”,体现出针对性和情境性的特点。

【教材关联】

考查方向(知识和能力) 材料选择和情境设置 教材链接

1.知识考查:意象选择、意境创设和诗人情感的表达2.能力考查:分析理解诗意和诗人观点态度3.核心素养:审美鉴赏与创造 1.选材内容:杨巨源《寄江州白司马》陆游《示儿子》2.情境设置:个人体验情境 白居易《琵琶行》王勃《送杜少府之任蜀州》陆游《示儿》

【备考建议】

1.复习应以唐宋近体诗为主。复习唐诗,要以李杜为中心,辐射到边塞诗、山水田园诗、题画诗、干谒诗等题材类型;复习宋词,要以苏轼、陆游为中心,辐射到婉约派、豪放派的名家名篇。不宜读、练太长太难太偏的诗作。

2.着眼鉴赏分析,避开套路模板。古代诗歌阅读试题注重的是对古代诗歌语言的感悟理解和对古代诗歌分析鉴赏能力等方面的考查,试题避免模式化,简答题中多有“理解”“分析”“概括”等字眼,鉴赏分析仍是古诗词阅读考查的关键,既有对语言、形象、技巧、思想情感的单独考查,更有对手法与形象、思想情感、评价观点的综合考查。所以复习时努力去模式化,重视诗歌本身的研读,是非常重要的。

3.重视教材,精研教材中的古代诗歌,根据题材特点,进行分类,总结规律,举一反三,活学活用,为备考高考古代诗歌阅读打下良好基础。

1.(2021·新高考卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成题目。(9分)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远②东林住得无?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

【注】 ①江州白司马:即白居易。②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

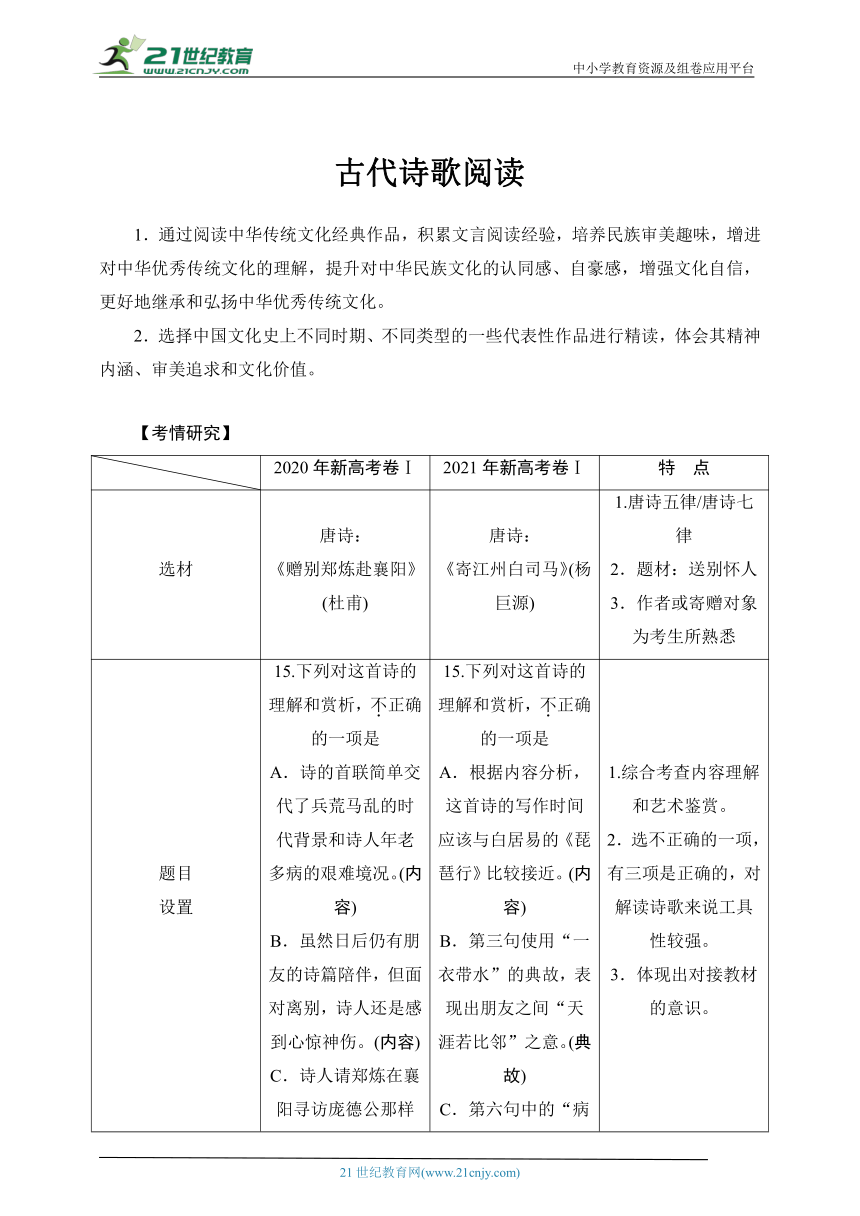

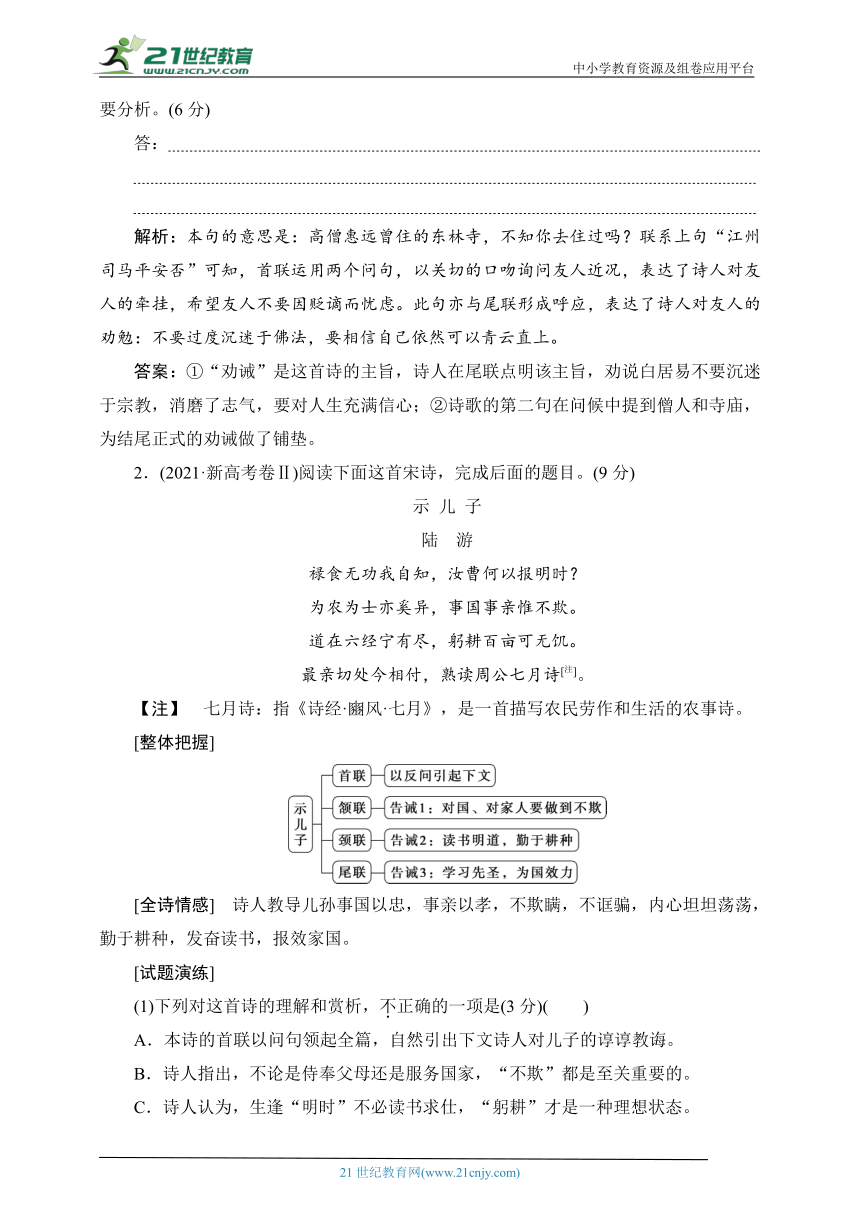

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G1.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G1.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 诗人劝勉好友不要消极地沉迷于佛道避世,要发奋振作,积极向上。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

解析:选B。本题考查理解诗歌内容、鉴赏诗歌艺术特色的能力。“表现出朋友之间‘天涯若比邻’之意”错误。“湓浦曾闻似衣带”意即“我曾听说湓水萦绕似衣带”,表现的是湓水的蜿蜒之美,并非表现朋友之间的情谊。

(2)前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。(6分)

答:

解析:本句的意思是:高僧惠远曾住的东林寺,不知你去住过吗?联系上句“江州司马平安否”可知,首联运用两个问句,以关切的口吻询问友人近况,表达了诗人对友人的牵挂,希望友人不要因贬谪而忧虑。此句亦与尾联形成呼应,表达了诗人对友人的劝勉:不要过度沉迷于佛法,要相信自己依然可以青云直上。

答案:①“劝诫”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心;②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾正式的劝诫做了铺垫。

2.(2021·新高考卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。(9分)

示 儿 子

陆 游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时?

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗[注]。

【注】 七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗。

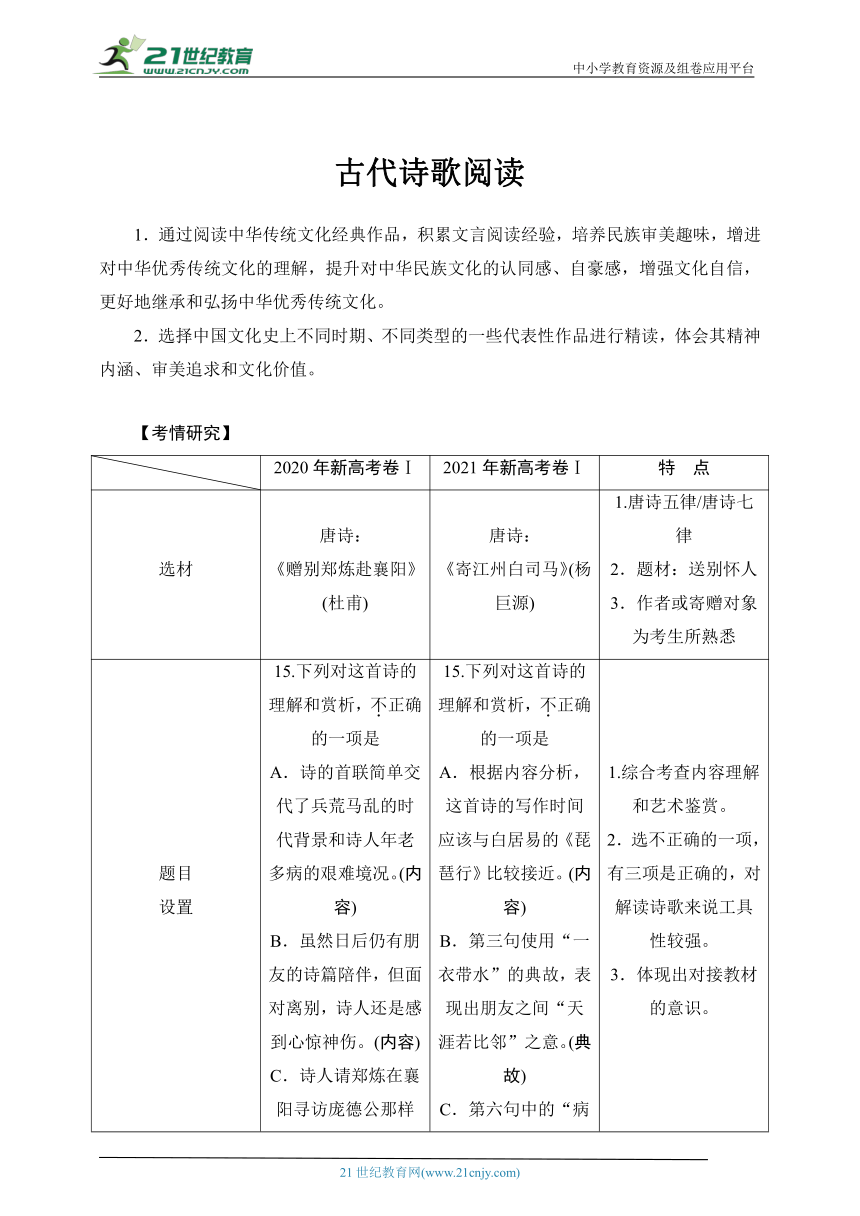

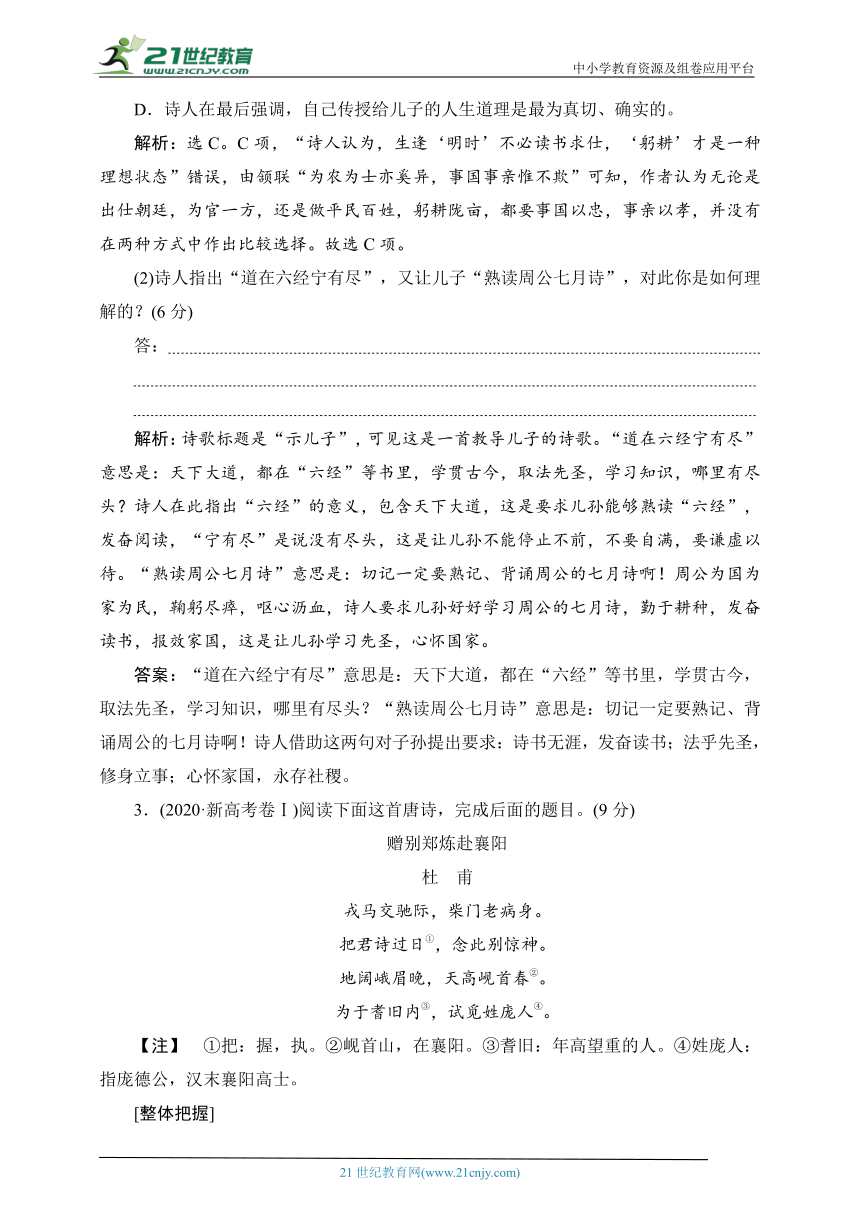

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\23YWA1.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\23YWA1.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 诗人教导儿孙事国以忠,事亲以孝,不欺瞒,不诓骗,内心坦坦荡荡,勤于耕种,发奋读书,报效家国。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆教诲。

B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重要的。

C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。

D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确实的。

解析:选C。C项,“诗人认为,生逢‘明时’不必读书求仕,‘躬耕’才是一种理想状态”错误,由颔联“为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺”可知,作者认为无论是出仕朝廷,为官一方,还是做平民百姓,躬耕陇亩,都要事国以忠,事亲以孝,并没有在两种方式中作出比较选择。故选C项。

(2)诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的?(6分)

答:

解析:诗歌标题是“示儿子”,可见这是一首教导儿子的诗歌。“道在六经宁有尽”意思是:天下大道,都在“六经”等书里,学贯古今,取法先圣,学习知识,哪里有尽头?诗人在此指出“六经”的意义,包含天下大道,这是要求儿孙能够熟读“六经”,发奋阅读,“宁有尽”是说没有尽头,这是让儿孙不能停止不前,不要自满,要谦虚以待。“熟读周公七月诗”意思是:切记一定要熟记、背诵周公的七月诗啊!周公为国为家为民,鞠躬尽瘁,呕心沥血,诗人要求儿孙好好学习周公的七月诗,勤于耕种,发奋读书,报效家国,这是让儿孙学习先圣,心怀国家。

答案:“道在六经宁有尽”意思是:天下大道,都在“六经”等书里,学贯古今,取法先圣,学习知识,哪里有尽头?“熟读周公七月诗”意思是:切记一定要熟记、背诵周公的七月诗啊!诗人借助这两句对子孙提出要求:诗书无涯,发奋读书;法乎先圣,修身立事;心怀家国,永存社稷。

3.(2020·新高考卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

赠别郑炼赴襄阳

杜 甫

戎马交驰际,柴门老病身。

把君诗过日①,念此别惊神。

地阔峨眉晚,天高岘首春②。

为于耆旧内③,试觅姓庞人④。

【注】 ①把:握,执。②岘首山,在襄阳。③耆旧:年高望重的人。④姓庞人:指庞德公,汉末襄阳高士。

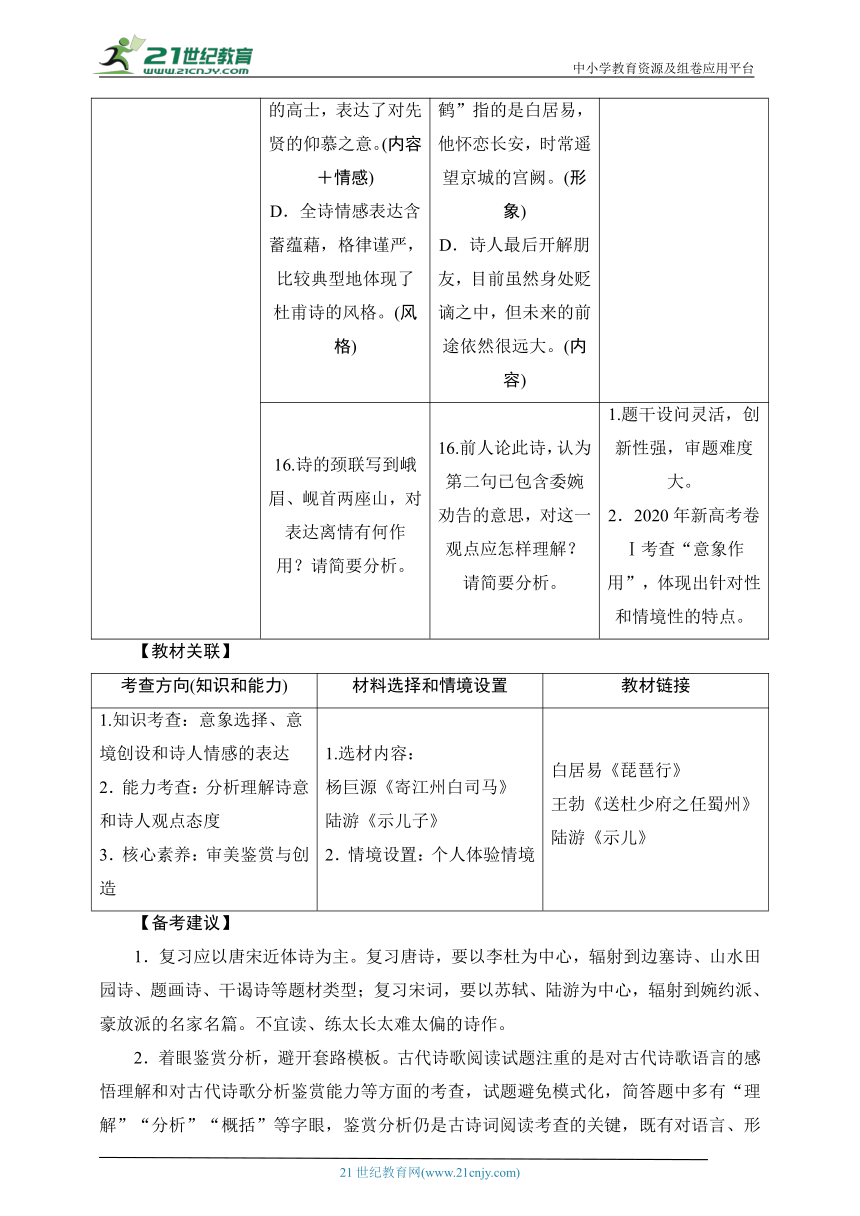

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G2.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G2.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 此诗表达了诗人对友人的依依惜别之情,借对友人的嘱托,表现出诗人渴望自己能有像庞德公一样的志趣。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。

B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。

C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。

D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。

解析:选B。“日后仍有朋友的诗篇陪伴”错。“把君诗过日”在此处意为在这样艰难的世道中,年老多病的诗人拿着友人的诗拜读以度时日。但“此别”后可能就再也没有友人的诗篇相伴了。

(2)诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用?请简要分析。(6分)

答:

解析:“峨眉”是诗人的居住地,“岘首”是襄阳庞德公隐居的地方,也是郑炼将要前往之地。上句“峨眉晚”,写出因天色薄暮,诗人不得不与友人离别的依依不舍之情;下句想象友人到达襄阳,正是春光明媚之时,表达对友人顺利抵达目的地的美好祝愿,体现了诗人对友人深厚的友情。用“地阔”“天高”刻画出峨眉与岘首两座山相距遥远,借景抒情,抒发离别之后两人分隔两地,相隔遥远的孤独寂寞之情。

答案:①峨眉山位于蜀地,岘首山位于襄阳,二者相距遥远;②以两山相距之远代指自己与朋友的远离,不舍之情见于言外。

4.(2020·新高考卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。(9分)

赠赵伯鱼(节选)

韩 驹①

荆州早识高与黄②,诵二子句声琅琅。

后生好学果可畏,仆常倦谈殊未详。

学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方③。

一朝悟罢正法眼④,信手拈出皆成章。

【注】 ①韩驹(?~1135):字子苍,两宋之际著名诗人。②高与黄:指前辈诗人高荷与黄庭坚。③参:领悟,琢磨。诸方:各地方,各方面。④正法眼:这里借指事物的诀要或精义。

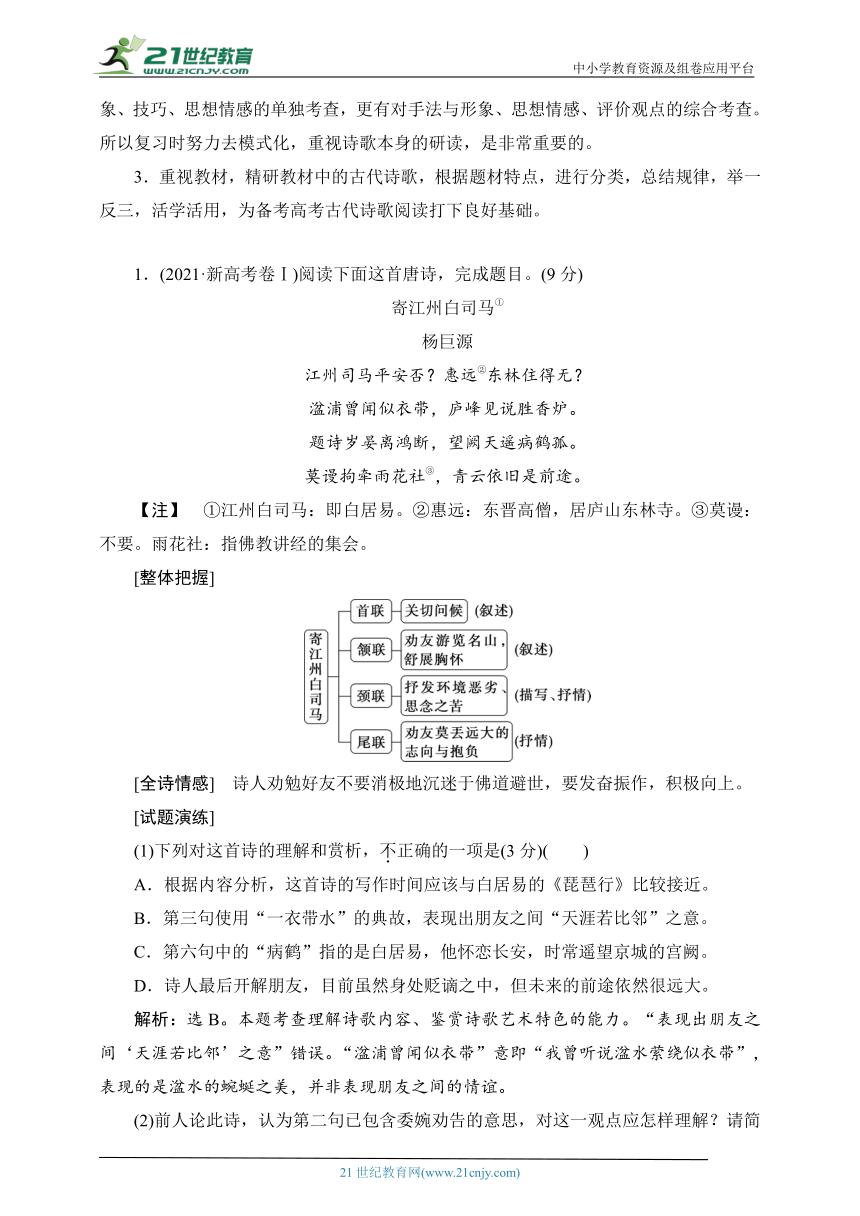

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G3.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G3.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 本诗在赞扬赵伯鱼从师善学的同时,也阐述了作诗(学问)的方法与途径。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.从诗的内容可以得知,赵伯鱼是一位勤奋好学、转益多师的诗坛后辈。

B.诗中使用了古语“后生可畏”,表现出作者对赵伯鱼的嘉许以及劝诫。

C.面对后辈的请教,作者谦逊地表示,自己所谈不多,也较为简单粗略。

D.诗中以禅理喻诗的内容,既可为赵伯鱼提供指点,也具有普遍的意义。

解析:选B。“劝诫”错误,此句意在表达对赵伯鱼的期许,并无劝诫之意。故选B。

(2)作者主张什么样的学诗途径?请结合诗歌内容简要分析。(6分)

答:

解析:“学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方”说的是学习诗歌时要像参禅一样,尚未掌握诗中精义前要向各个方面的前辈学习;“一朝悟罢正法眼,信手拈出皆成章”是说一旦将诗中精义参透,那么好文章就能信手拈来。上下句相连表达的是以禅喻诗的创作思想。

答案:①先要“遍参诸方”,以前人为师,经过长期艰苦的学习;②然后“一朝悟罢”,领悟到诗歌艺术的真谛,就能信手拈出,皆成佳作。

上好两节课——教你不怕鉴赏古代诗歌

高考古代诗歌鉴赏题一向是考生最头疼、得分率最低的一道题,究其原因主要就是读不懂。由于时代久远,文词迥异,学生很难理解古人表述的内容,更难体会诗人在面对世界时的独特感受。本讲两节“入门课”将从诗歌常识和诗歌题材两个层面进行讲解。

第一课 三角度切入赏古诗

一、 由诗歌基本知识切入

(一)诗歌题材、体裁

1.诗歌题材

咏物诗、即事诗、边塞诗、题画诗、送别诗、干谒诗、羁旅诗、哲理诗、山水诗、贬谪诗、怀古诗等。

2.诗歌体裁

(1)古体诗(唐代以前):四言古诗(《诗经》)、五言古诗(《古诗十九首》)、七言古诗(成熟于唐代)、杂言诗(《楚辞》)

(2)近体诗(唐代成就最高):绝句(五言、七言),律诗(五言、七言)

(3)词(两宋成就最高):小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上)

(4)曲(元散曲):小令、套数

(二)诗歌结构

1.诗歌的一般结构

古体诗 以自然段为层

近体诗 绝句 前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要) 有的诗讲究起、承、转、合

律诗 前四句写景(次),后四句抒情(主)

词 上阕(片) 首句渲染气氛 写景(次)

主句写景

尾句过渡

下阕(片) 承接上阕(片),表达主旨 抒情(主)

2.近体诗(主要是律诗)的章法结构

起 即起句,紧承诗题,引出所叙、所描之事、物

承 承接上一层而展开,包括顺接、反接和以类连比,是“起”的延伸、拓展

转 接“承”而来,在内容上推进一层,转出他意,表明诗意的转折变换

合 诗文的结尾,往往针对上面描述的内容作“集中”的表现,或议论,或抒情,或寓情于景等。往往是诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处

[示例]

(2021·新高考卷Ⅰ)寄江州白司马(杨巨源)

江州司马平安否?惠远东林住得无? 起:对朋友进行问候。“平安否”“住得无”,连发两问,就如同我们平时写信给远方的朋友“你现在过得还好吗”

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。 承:联想到诗人被贬之地的风景。湓浦蜿蜒如衣带,庐峰胜香炉,九江郡风景优美,名声远扬

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。 转:这一联“转”的意思特别明显。上一联写风景优美,这一联转写诗人与友人。一个在岁末怀念老友,写诗相赠,但苦于路途遥远,鸿雁难传;一个身如病鹤,在被贬之地举首眺望京都,孤孤单单

莫谩拘牵雨花社,青云依旧是前途。 结:卒章显志,表明诗歌主旨。直言劝告白居易,不要求佛问道,低沉颓靡,要树立信心,不改青云之志,大好的前途就在前方

3.律诗中间两联对仗(对偶)

对仗 正对 指上下句从两个不同的角度来说明同一个道理。如李白《登金陵凤凰台》中的“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,从两个时代的角度抒发人事代谢,怀古伤今之情

反对 指上下两句意义上对立。如鲁迅旧体诗《自嘲》颈联“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,把对待敌人与亲人的两种态度放在一起,对比鲜明

串对 指构成对仗的上下两句在语意上有承接、因果、假设等各种语法关系的一种形式,亦称“流水对”或“走马对”。如陆游《游山西村》中颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,上句说“疑无路”,下句说“又一村”,语意上形成上下承接、略有转折的语法关系

【边练边悟】

1.根据对古诗结构特点的理解,补写出下面横线上的内容。

(1)

(2)

念奴娇·赤壁怀古(苏轼) 上阕(片) 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。(首句渲染气氛) ③写景(次)

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(①主句写景)

江山如画,一时多少豪杰。(②尾句过渡)

下阕(片) 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。(④承接上阕,表达主旨) 抒情(主)

二、由诗歌语言组织规律切入

诗歌语言受字数、句数和格律的严格限制,因此在语法上常常出现改变词性、颠倒词序、省略句子成分等现象。了解诗歌语言组织的规律,就能迅速进入诗歌的语境,进而把握诗歌情感。

(一)词类活用

中国古代诗人出于炼字、炼意的需要,常常改变诗词中某些词语的词性,一首诗词往往因一两处词语词性的改变而韵味无穷。词类的活用,有化腐朽为神奇的功能,且在诗歌中最为多见,在解读诗歌语言时值得我们高度重视。在理解诗意时可以参考文言文中的词类活用。

【边练边悟】

2.指出下列诗句中的词类活用之处,并理解其含义。

(1)东边日出西边雨,道是无晴却有晴。[刘禹锡《竹枝词二首》(其一)]

答:

(2)沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

答:

(3)天意怜幽草,人间重晚晴。(李商隐《晚晴》)

答:

答案:(1)雨,名词活用作动词,下雨。

(2)春,名词活用作形容词,茂盛的。

(3)重,意动用法,以……为重。

(二)语序倒装

古人在写作时出于表达的需要,特意将某个词、某个句子的语序颠倒。在古诗中我们经常会遇到这种现象。概括而言,古代诗歌中的语序倒装主要有以下几种情况:

为符合声律的要求而语序倒装 如“竹喧归浣女,莲动下渔舟”。“归浣女”是“浣女归”的倒装,“下渔舟”是“渔舟下”的倒装。这样表达一是为了使全诗的句式变化多样,不致呆板单调,更主要的是为了迎合“舟”与“秋”“流”“留”押韵的要求和五律平仄的需要。这种句子结构的颠倒用法还可以增强诗歌的音乐美,读起来朗朗上口,韵味无穷

为了突出和强调要表达的情感而语序倒装 如“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”两句,后句应为“遥望孤城玉门关”。“遥望”为“远远地望”,此处突出强调了在外守卫边疆的士兵遥望着内地,想念家乡亲人的情感

为了追求新意而改变词序、句序、结构 如果将“七八个星天外,两三点雨山前”两句改为正常的“天外七八个星,山前两三点雨”,词的意境美就会大打折扣

为了让句式错落变化,产生参差之美而使用倒装 如“故国神游,多情应笑我,早生华发”句应为“神游故国,应笑我多情,华发早生”。这里的词序颠倒与前面顺叙周瑜的形象“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”形成了错位之美

“倒装”是一种表达或表现形式,作者使用它就是为作品的内容、主题服务的,而诗歌多为抒发情感而作,所以把握诗歌中的倒装手法对理解诗人所抒发的情感和诗歌的主题有很大的帮助,切不可忽视。

【边练边悟】

3.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”两句的正常语序是怎样的?诗人这样写的目的何在?

答:

答案:正常语序:晴川汉阳树历历,鹦鹉洲芳草萋萋。“汉阳树”和“鹦鹉洲”置于“历历”“萋萋”之后,看起来好像是宾语,实际上却是被陈述的对象。诗人的目的是突出表现它们“历历”“萋萋”的特点。

4.请把杜甫的“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”恢复为正常语序,并赏析。

答:

答案:正常语序为“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。杜甫在这两句诗里主要是写长安的风物之美,强调那里的稻米和梧桐非同寻常——稻米是被鹦鹉偏爱啄食的香稻,梧桐乃凤凰栖息的碧梧。杜甫不遵循常规,而是将原属宾语位置上的“香稻粒”与“碧梧枝”,硬是拆开来变成分属主、宾位置的词语,遂使诗句在一种拗折的韵味中,透露出奇崛不平的情味来。语序的颠倒、词性的变通,使诗增强了语势,像兀立于高岩石罅的奇松,勃然生动,桀骜不群。

(三)空白省略

诗歌言简意丰,诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是,就产生了省略现象,也就出现了空白,这为读者留下想象的空间。诗歌的省略主要有以下两种情况:

对话省略 如:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”明明是三番问答,至少要六句才能完成,作者采用答话包孕问话的方法,精简为二十个字

意象组合 如:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”作者将体现悲秋与乡愁的“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”九种意象直接组合在一起,中间没有任何联结词语,平静地为我们勾勒出一幅深秋晚景的凄凉画面。整个画面给人以迟暮、渺茫、凄凉、低沉的感觉,与这位漂泊异乡的游子的黯然心绪协调一致

【边练边悟】

5.请指出下列诗句中存在省略现象的地方。

试问卷帘人,却道海棠依旧。(李清照《如梦令》)

答:

答案:试问卷帘人,(骤雨后海棠花怎样了?)(卷帘人)却道海棠依旧。

(四)互文见义

互文,即“参互成文,合而见义”,是由上下文意互相交错、互相渗透、互相补充来表达一个完整句子意思的一种修辞手法,能收到经济笔墨、以少胜多、表意委婉、耐人寻味的艺术效果。

这类句子句法关系特殊,文字上两个句子都只交代一方,而意义彼此互见。我们理解句意时,要把上下文的意思联系起来考虑,要瞻前顾后,不能偏执任何一端,把它割裂开来,只从字面上去理解。只有如此,才能正确地、完整地、不片面地掌握这类句子的真正意思。

【边练边悟】

6.下列诗句中存在互文现象,请准确理解诗句含意。

(1)明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。(辛弃疾《西江月》)

答:

(2)将军百战死,壮士十年归。(《木兰诗》)

答:

答案:(1)在明月朗照下,在清风吹拂中,传来了鹊和蝉的鸣叫。

(2)将军和壮士从军十年,经历了千百次残酷的战斗,有的死了,有的胜利归来。

三、由诗歌鉴赏基本技巧切入

(一)读标题

标题是诗歌鉴赏的切入点。标题蕴含着诸多信息(时间、地点、人物、事件以及诗人的心情、诗歌的意境、诗歌的类型等),可以这样说,诗歌的题目是诗歌鉴赏的向导。它或点明主旨,或表明诗人的情感基调。标题蕴含的信息可以从以下方面来“读”:

一读 标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨

二读 标题交代的写作缘由或目的

三读 标题暗含的情感或奠定的作品感情基调

四读 标题揭示的作品线索

五读 标题表明的诗歌题材

六读 标题暗示的诗歌表达技巧

【边练边悟】

7.由下列诗歌题目,你能获取哪些重要信息?请完成下表。

试 卷 诗 题 重要信息

2021·全国卷Ⅰ 鹊桥仙·赠鹭鸶 ①暗示了诗的题材,这是一首托物抒怀词;②交代了写作对象鹭鸶

2021·全国卷Ⅱ 和南丰先生出山之作 ①暗示了诗的题材,“和”谓作诗词与别人相唱和,这是一首应和诗;②揭示了唱和的对象和事件:南丰先生出山

2020·新高考卷Ⅰ 赠别郑炼赴襄阳 ①赠别:离别时把物品或所作的诗文赠送给分别的亲友;②表明了事件:郑炼赴襄阳,作者写诗相赠

2020·新高考卷Ⅱ 赠赵伯鱼(节选) ①表明了诗歌题材赠别诗;②交代了赠送对象赵伯鱼

不要被标题引入歧途

题目即文章的额头,蕴含着诸多信息,但是并不是所有的诗题都具有以上功能,有些标题会把人引入歧途。

如“饮中八仙歌”“丽人行”“李凭箜篌引”“病妇吟”,这里的“歌、行、引、吟”表示诗歌的类型;词牌名“昭君怨”“虞美人”“祝英台近”“二郎神”“忆王孙”等不反映词作的具体内容;乐府旧题一般只揭示诗歌的题材类型,而不反映诗歌的具体内容,如“出塞”“塞下曲”“关山月”“青楼曲”等。

(二)知作者

要真正读懂一首诗,必须知人论世。“知人论世”就是要了解诗人的思想性格、生活经历、风格流派及其创作的时代背景、目的等。读诗时,必须注意诗人的遭遇、境况,注意诗人所处朝代的国势、朝政等方面的问题。知道了“人”与“世”,才能准确把握诗歌的思想感情。有的诗歌考题会提供相关的注释,属于名家名篇的则不再加注,需要从平时积累的知识中回忆提取。

【边练边悟】

8.阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

秋 兴

陆 游

白发萧萧欲满头,归来三见故山秋。

醉凭高阁乾坤迮[注],病入中年日月遒。

百战铁衣空许国,五更画角只生愁。

明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟。

【注】 迮:狭窄。

[读诗应知] 我们通过学过的《示儿》《书愤》等诗歌可知,陆游生活在南宋,始终主张抗金,但在仕途上不断受到当权派的排斥打击,一生报国无门、壮志难酬,但矢志不渝。因此他的许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、主和派的仇恨,以及报国无门、壮志难酬的愤懑。通过对陆游的“知人论世”,我们便可更好地把握上面这首诗的思想内容,也利于准确地解答题目。

根据中间两联,概括作者“愁”的原因。

答:

解析:结合平时对陆游的了解,从关键词入手,如“乾坤迮”“病”“日月遒”“百战铁衣”。

答案:壮志难酬,怀抱未展;中年多病,时光日迫;国土沦丧,战事未宁。

“知人论世”请注意

①诗人不同,诗风各异。李白——豪放飘逸(壮美、丰富多彩、变化万千、雄伟瑰丽、奔放豪迈),如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。杜甫——沉郁顿挫(情感的深厚、浓郁、忧愤、蕴藉;语意的顿挫),如“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”。

②境遇不同,诗情有别。李清照前期与后期作品的诗情就不同,如《如梦令》(常记溪亭日暮)和《声声慢》(寻寻觅觅)所表达的情感明显不同。

③时代不同,精神迥异。同为边塞诗,唐朝的与宋朝的就不同。王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)传达出的是豪迈和勇敢,范仲淹的《渔家傲·秋思》传达出的是凄凉悲壮。

(三)看注释

诗歌是诗人思想情感的具体化,诗人的生平、风格、思想、抱负、经历等,无不影响着诗人的表达。把握诗歌及题干的补充注释,往往可以知晓诗人所处的朝代及其作品风格,了解诗歌的写作背景、写作目的以及某些词语(典故)的含义。

诗歌注释蕴含的信息是多方面的:①介绍写作背景,暗示本诗的思想主旨;②介绍作者,暗示本诗的思想情感或写作风格;③介绍疑难词语、地名,帮助读懂诗句;④介绍相关诗句,暗示本诗的用典或意境;⑤提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解,暗示诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感。

【边练边悟】

9.(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面这首诗及诗下注释,根据提示在横线上填写恰当的文字。

送子由使契丹

苏 轼

云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁①月,湖山应梦武林②春。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】 ①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”

[读诗应知] (1)注释①对“清禁”的解释,有助于理解诗意,暗示苏辙的地位。

注释②解释“武林”,并点出本文写作时苏轼时知杭州,结合原诗可知,“沙漠回看清禁月”隐含着苏轼希望苏辙不要忘记国家,而“湖山应梦武林春”又希望苏辙不要忘记亲人。

(2)注释③解释典故,帮助读懂、理解诗歌,进而把握作者的情感,可知“莫道中朝第一人”运用典故,表达了对苏辙的担心。

本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。

答:

解析:诗歌首联点题,写兄弟宦游四海,天各一方,已是常事,这次也不会因远别而悲伤落泪。苏辙此去,虽为远别,但暂作分离,“那因远适更沾巾”化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”句意,表达了诗人乐观旷达的性格。

答案:诗歌的首联表达了诗人旷达乐观的性格。苏轼兄弟情义深重,但诗人远在杭州,与在京城的苏辙已是天各一方,这次虽是远别,诗人表示也不会作儿女之态,悲伤落泪。

(四)析意象

“意”,就是诗人的思想、情感、意念。“象”,就是物象、形象。“意象”就是意中之象,是客观物象经过诗人的感情活动而创造出来的独特形象。

【边练边悟】

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

鹧 鸪 天

晏几道

十里楼台倚翠微,百花深处杜鹃啼。殷勤自与行人语,不似流莺取次飞。

惊梦觉,弄晴时。声声只道不如归。天涯岂是无归意,争奈归期未可期。

[读诗应知] 杜鹃鸟,古代神话中,周朝末年蜀地的君主望帝,因被迫让位给他的臣子,自己隐居山林,死后灵魂化为杜鹃鸟,暮春啼叫,声似“不如归去”,至于口中流血,其声哀怨凄悲,动人肺腑。于是古诗中的杜鹃就成为凄凉、哀伤的象征。

在这首词中,作者为什么要描写杜鹃的啼叫声?

答:

答案:因为古人认为杜鹃的啼叫声好像在说:“不如归去!不如归去!”这首词的主题是游子思乡,最适宜从描写杜鹃的啼叫声入手。

(五)明典故

用典可以丰富诗的内容,装点诗的门面,提高诗的质量。适当用典,有利于诗歌思想内容的表达。

【边练边悟】

11.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

庆庵寺桃花

谢枋得[注]

寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

【注】 谢枋得:南宋人,宋亡后,仍以江东提刑、江西招谕使知信州的身份抗击元兵,兵败后潜入山中,隐居达十二年之久,拒不出仕。后被强迫北行,至元都燕京,绝食而死。此诗即写于隐居期间。

[读诗应知] 桃源,指晋陶渊明写的《桃花源记》中的“桃花源”。故事说,有打鱼的人顺桃花林,找到一座山,由山洞口入桃花源,另是一番世界。

请分析这首诗用典的妙处。

答:

答案:诗人巧用典故,借桃花引出桃源故事,用庆庵寺代桃花源;用“避秦”来写“避元”;用“怕有渔郎来问津”来曲折地表达自己决意绝世之志;在短短的四句诗中,融入了丰富的内涵。全诗读来含蓄蕴藉,耐人品味,一个决不与元统治者合作的隐士形象跃然纸上。

古代诗歌常见典故含义

1.斑竹:湘妃竹。舜死后他的妃子娥皇和女英,在湘水边上啼哭,眼泪洒在竹子上,竹竿上都生出斑纹。刘禹锡《泰娘歌》:“如何将此千行泪,更洒湘江斑竹枝。”

2.采薇:商朝末年,周武王伐纣,孤竹国国君的儿子伯夷、叔齐认为这是以臣弑君,就拦马谏阻。商朝灭亡之后,两人不食周粟,隐居首阳山,采薇而食,终饿死。后以“采薇”喻隐居避世。王绩《野望》:“相顾无相识,长歌怀采薇。”

3.尺素:语出古乐府《饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼童烹鲤鱼,中有尺素书。”“尺素”后为书信的代称。秦观《踏莎行》:“驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。”

4.东山高卧:东晋谢安辞官隐居东山,后指隐居。李白《梁园吟》:“东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。”

5.杜康:传说杜康发明了酒,后以此作为酒的代称。曹操《短歌行》:“何以解忧,唯有杜康。”

6.汗青:古时字写在竹简上,先用火烧竹简,使其干燥,叫“杀青”;因竹简被烘时出水如汗,故又叫“汗青”。后指书稿、史书。文天祥《过零丁洋》:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”

7.画眉:西汉张敞夫妻恩爱,曾为其妻画眉。后以此形容夫妻相爱。朱庆馀《近试上张水部》:“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”

8.金乌:传说太阳里有三足乌。后以“金乌”作为太阳的代称。韩愈《李花赠张十一署》:“金乌海底初飞来,朱辉散射青霞开。”

9.劳歌:在劳劳亭送客时唱的歌。劳劳亭旧址在南京,是古代著名的送别之地。许浑《谢亭送别》:“劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。”

10.梦蝶:也称“化蝶”。战国时庄子有一次做梦,梦到自己变成了蝴蝶。后以“梦蝶”比喻做梦、梦幻。陆游《闲游》之三:“困卧幽窗身化蝶,醉题素壁字栖鸦。”

11.青鸟:传说汉武帝七月七日在永华殿祭祀,忽有一只青鸟从西方飞来,东方朔说这是因为西王母要来了。后以青鸟为传信的使者。李商隐《无题》:“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。”

12.洗耳:意谓以接触世俗的东西为耻辱。许由是古代传说中的隐士,相传尧晚年打算把君位让给他,他逃到箕山脚下,农耕而食。尧又请他出山做九州长官,他到颍水边洗耳朵,表示听都不想听。曹植《七启》:“河滨无洗耳之士,乔岳无巢居之民。”

13.倒屣:急于迎客,把鞋穿倒。表示热情迎接宾客。《三国志·魏书·王粲传》中说,蔡邕十分赏识王粲的文才,听说王粲上门求见,他来不及穿好鞋子,倒穿着就出门迎接。王维《辋川别业》:“披衣倒屣且相见,相欢语笑衡门前。”又作“倒履”。

14.青眼:《晋书·阮籍传》载,阮籍不拘礼教,能为青白眼。见凡俗之士,以白眼对之。嵇康赍酒挟琴造访,籍大悦,乃对以青眼。青眼,眼睛正视,黑眼珠在中间。后因以“青眼”称对人的器重或喜爱。杜甫《短歌行》:“仲宣楼头春色深,青眼高歌望吾子。”

(六)看选项

诗歌鉴赏选择题选项具有以下特点:

①选项是按照诗歌顺序对诗歌的逐一解读;

②选项信息量大,囊括了对形象、情感、主旨、语言、手法等的赏析;

③选项中只有一个错误选项(4选1的题目),并且错误也只是细节上的设误。

故在诗歌阅读中,要做到“借题解诗”。

【边练边悟】

12.(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成题目。

奉和袭美①抱疾杜门见寄次韵

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖④三秀芝。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约⑤重瞳健,不怕江花不满枝。

【注】 ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商崖:这里泛指山崖。⑤沈约:南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日休。

下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.作者写作此诗之时,皮日休正患病居家,闭门谢客,与外界不通音讯。

B.由于友人患病,原有的约会被暂时搁置,作者游春的诗篇也未能写出。

C.作者虽然身在书斋从事教学,但心中盼望能走进自然,领略美好春光。

D.尾联使用了关于沈约的典故,可以由此推测皮日休所患的疾病是目疾。

[借题巧读]

第一步:通览四个选项。

从选项可以看出:A项立足整体鉴赏,主要是对题目的解释,B项对首联进行鉴赏,C项对颔联、颈联进行鉴赏,D项对尾联进行鉴赏。

第二步:借题读诗。

仔细对照品味选项与原诗,将不确定的地方标出,并将基本确定的部分文字作为读诗的辅助信息。

A项:主要是对题目的解释,前面的表述正确,“闭门谢客,与外界不通音讯”说法值得商榷。

B项:诗歌的首联交代与友人春季欢饮的约定未能实现,因此,描写春色的诗篇也没能完成,诗句中透露出愿望未能达成的遗憾之情,表述有助于读诗。

C项:颔联化用屈原的诗句,用兰花、蕙草为喻,说明自己辛勤教学,培养了许多贤才,但也渴望到山间去领略美好的春色,表述有助于读诗。

D项:尾联借沈约重瞳之典,鼓励友人战胜眼疾,而最末句更是用“不怕江花不满枝”的灿烂图景来鼓励友人要对未来美好生活充满信心,表述有助于读诗。

解析:选A。A项,“闭门谢客,与外界不通音讯”说法错误。“见寄”的意思是“寄给我”,这说明皮日休与作者有诗文往来,并非“与外界不通音讯”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

古代诗歌阅读

1.通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

2.选择中国文化史上不同时期、不同类型的一些代表性作品进行精读,体会其精神内涵、审美追求和文化价值。

【考情研究】

2020年新高考卷Ⅰ 2021年新高考卷Ⅰ 特 点

选材 唐诗:《赠别郑炼赴襄阳》(杜甫) 唐诗:《寄江州白司马》(杨巨源) 1.唐诗五律/唐诗七律2.题材:送别怀人3.作者或寄赠对象为考生所熟悉

题目设置 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。(内容)B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。(内容)C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。(内容+情感)D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。(风格) 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。(内容)B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。(典故)C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。(形象)D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。(内容) 1.综合考查内容理解和艺术鉴赏。2.选不正确的一项,有三项是正确的,对解读诗歌来说工具性较强。3.体现出对接教材的意识。

16.诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用?请简要分析。 16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。 1.题干设问灵活,创新性强,审题难度大。2.2020年新高考卷Ⅰ考查“意象作用”,体现出针对性和情境性的特点。

【教材关联】

考查方向(知识和能力) 材料选择和情境设置 教材链接

1.知识考查:意象选择、意境创设和诗人情感的表达2.能力考查:分析理解诗意和诗人观点态度3.核心素养:审美鉴赏与创造 1.选材内容:杨巨源《寄江州白司马》陆游《示儿子》2.情境设置:个人体验情境 白居易《琵琶行》王勃《送杜少府之任蜀州》陆游《示儿》

【备考建议】

1.复习应以唐宋近体诗为主。复习唐诗,要以李杜为中心,辐射到边塞诗、山水田园诗、题画诗、干谒诗等题材类型;复习宋词,要以苏轼、陆游为中心,辐射到婉约派、豪放派的名家名篇。不宜读、练太长太难太偏的诗作。

2.着眼鉴赏分析,避开套路模板。古代诗歌阅读试题注重的是对古代诗歌语言的感悟理解和对古代诗歌分析鉴赏能力等方面的考查,试题避免模式化,简答题中多有“理解”“分析”“概括”等字眼,鉴赏分析仍是古诗词阅读考查的关键,既有对语言、形象、技巧、思想情感的单独考查,更有对手法与形象、思想情感、评价观点的综合考查。所以复习时努力去模式化,重视诗歌本身的研读,是非常重要的。

3.重视教材,精研教材中的古代诗歌,根据题材特点,进行分类,总结规律,举一反三,活学活用,为备考高考古代诗歌阅读打下良好基础。

1.(2021·新高考卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成题目。(9分)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远②东林住得无?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

【注】 ①江州白司马:即白居易。②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G1.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G1.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 诗人劝勉好友不要消极地沉迷于佛道避世,要发奋振作,积极向上。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.根据内容分析,这首诗的写作时间应该与白居易的《琵琶行》比较接近。

B.第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。

C.第六句中的“病鹤”指的是白居易,他怀恋长安,时常遥望京城的宫阙。

D.诗人最后开解朋友,目前虽然身处贬谪之中,但未来的前途依然很远大。

解析:选B。本题考查理解诗歌内容、鉴赏诗歌艺术特色的能力。“表现出朋友之间‘天涯若比邻’之意”错误。“湓浦曾闻似衣带”意即“我曾听说湓水萦绕似衣带”,表现的是湓水的蜿蜒之美,并非表现朋友之间的情谊。

(2)前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。(6分)

答:

解析:本句的意思是:高僧惠远曾住的东林寺,不知你去住过吗?联系上句“江州司马平安否”可知,首联运用两个问句,以关切的口吻询问友人近况,表达了诗人对友人的牵挂,希望友人不要因贬谪而忧虑。此句亦与尾联形成呼应,表达了诗人对友人的劝勉:不要过度沉迷于佛法,要相信自己依然可以青云直上。

答案:①“劝诫”是这首诗的主旨,诗人在尾联点明该主旨,劝说白居易不要沉迷于宗教,消磨了志气,要对人生充满信心;②诗歌的第二句在问候中提到僧人和寺庙,为结尾正式的劝诫做了铺垫。

2.(2021·新高考卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。(9分)

示 儿 子

陆 游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时?

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗[注]。

【注】 七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗。

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\23YWA1.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\23YWA1.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 诗人教导儿孙事国以忠,事亲以孝,不欺瞒,不诓骗,内心坦坦荡荡,勤于耕种,发奋读书,报效家国。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆教诲。

B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重要的。

C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。

D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确实的。

解析:选C。C项,“诗人认为,生逢‘明时’不必读书求仕,‘躬耕’才是一种理想状态”错误,由颔联“为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺”可知,作者认为无论是出仕朝廷,为官一方,还是做平民百姓,躬耕陇亩,都要事国以忠,事亲以孝,并没有在两种方式中作出比较选择。故选C项。

(2)诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的?(6分)

答:

解析:诗歌标题是“示儿子”,可见这是一首教导儿子的诗歌。“道在六经宁有尽”意思是:天下大道,都在“六经”等书里,学贯古今,取法先圣,学习知识,哪里有尽头?诗人在此指出“六经”的意义,包含天下大道,这是要求儿孙能够熟读“六经”,发奋阅读,“宁有尽”是说没有尽头,这是让儿孙不能停止不前,不要自满,要谦虚以待。“熟读周公七月诗”意思是:切记一定要熟记、背诵周公的七月诗啊!周公为国为家为民,鞠躬尽瘁,呕心沥血,诗人要求儿孙好好学习周公的七月诗,勤于耕种,发奋读书,报效家国,这是让儿孙学习先圣,心怀国家。

答案:“道在六经宁有尽”意思是:天下大道,都在“六经”等书里,学贯古今,取法先圣,学习知识,哪里有尽头?“熟读周公七月诗”意思是:切记一定要熟记、背诵周公的七月诗啊!诗人借助这两句对子孙提出要求:诗书无涯,发奋读书;法乎先圣,修身立事;心怀家国,永存社稷。

3.(2020·新高考卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

赠别郑炼赴襄阳

杜 甫

戎马交驰际,柴门老病身。

把君诗过日①,念此别惊神。

地阔峨眉晚,天高岘首春②。

为于耆旧内③,试觅姓庞人④。

【注】 ①把:握,执。②岘首山,在襄阳。③耆旧:年高望重的人。④姓庞人:指庞德公,汉末襄阳高士。

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G2.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G2.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 此诗表达了诗人对友人的依依惜别之情,借对友人的嘱托,表现出诗人渴望自己能有像庞德公一样的志趣。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。

B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。

C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。

D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。

解析:选B。“日后仍有朋友的诗篇陪伴”错。“把君诗过日”在此处意为在这样艰难的世道中,年老多病的诗人拿着友人的诗拜读以度时日。但“此别”后可能就再也没有友人的诗篇相伴了。

(2)诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用?请简要分析。(6分)

答:

解析:“峨眉”是诗人的居住地,“岘首”是襄阳庞德公隐居的地方,也是郑炼将要前往之地。上句“峨眉晚”,写出因天色薄暮,诗人不得不与友人离别的依依不舍之情;下句想象友人到达襄阳,正是春光明媚之时,表达对友人顺利抵达目的地的美好祝愿,体现了诗人对友人深厚的友情。用“地阔”“天高”刻画出峨眉与岘首两座山相距遥远,借景抒情,抒发离别之后两人分隔两地,相隔遥远的孤独寂寞之情。

答案:①峨眉山位于蜀地,岘首山位于襄阳,二者相距遥远;②以两山相距之远代指自己与朋友的远离,不舍之情见于言外。

4.(2020·新高考卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。(9分)

赠赵伯鱼(节选)

韩 驹①

荆州早识高与黄②,诵二子句声琅琅。

后生好学果可畏,仆常倦谈殊未详。

学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方③。

一朝悟罢正法眼④,信手拈出皆成章。

【注】 ①韩驹(?~1135):字子苍,两宋之际著名诗人。②高与黄:指前辈诗人高荷与黄庭坚。③参:领悟,琢磨。诸方:各地方,各方面。④正法眼:这里借指事物的诀要或精义。

[整体把握]

INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G3.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\22G3.TIF" \* MERGEFORMATINET

[全诗情感] 本诗在赞扬赵伯鱼从师善学的同时,也阐述了作诗(学问)的方法与途径。

[试题演练]

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.从诗的内容可以得知,赵伯鱼是一位勤奋好学、转益多师的诗坛后辈。

B.诗中使用了古语“后生可畏”,表现出作者对赵伯鱼的嘉许以及劝诫。

C.面对后辈的请教,作者谦逊地表示,自己所谈不多,也较为简单粗略。

D.诗中以禅理喻诗的内容,既可为赵伯鱼提供指点,也具有普遍的意义。

解析:选B。“劝诫”错误,此句意在表达对赵伯鱼的期许,并无劝诫之意。故选B。

(2)作者主张什么样的学诗途径?请结合诗歌内容简要分析。(6分)

答:

解析:“学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方”说的是学习诗歌时要像参禅一样,尚未掌握诗中精义前要向各个方面的前辈学习;“一朝悟罢正法眼,信手拈出皆成章”是说一旦将诗中精义参透,那么好文章就能信手拈来。上下句相连表达的是以禅喻诗的创作思想。

答案:①先要“遍参诸方”,以前人为师,经过长期艰苦的学习;②然后“一朝悟罢”,领悟到诗歌艺术的真谛,就能信手拈出,皆成佳作。

上好两节课——教你不怕鉴赏古代诗歌

高考古代诗歌鉴赏题一向是考生最头疼、得分率最低的一道题,究其原因主要就是读不懂。由于时代久远,文词迥异,学生很难理解古人表述的内容,更难体会诗人在面对世界时的独特感受。本讲两节“入门课”将从诗歌常识和诗歌题材两个层面进行讲解。

第一课 三角度切入赏古诗

一、 由诗歌基本知识切入

(一)诗歌题材、体裁

1.诗歌题材

咏物诗、即事诗、边塞诗、题画诗、送别诗、干谒诗、羁旅诗、哲理诗、山水诗、贬谪诗、怀古诗等。

2.诗歌体裁

(1)古体诗(唐代以前):四言古诗(《诗经》)、五言古诗(《古诗十九首》)、七言古诗(成熟于唐代)、杂言诗(《楚辞》)

(2)近体诗(唐代成就最高):绝句(五言、七言),律诗(五言、七言)

(3)词(两宋成就最高):小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上)

(4)曲(元散曲):小令、套数

(二)诗歌结构

1.诗歌的一般结构

古体诗 以自然段为层

近体诗 绝句 前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要) 有的诗讲究起、承、转、合

律诗 前四句写景(次),后四句抒情(主)

词 上阕(片) 首句渲染气氛 写景(次)

主句写景

尾句过渡

下阕(片) 承接上阕(片),表达主旨 抒情(主)

2.近体诗(主要是律诗)的章法结构

起 即起句,紧承诗题,引出所叙、所描之事、物

承 承接上一层而展开,包括顺接、反接和以类连比,是“起”的延伸、拓展

转 接“承”而来,在内容上推进一层,转出他意,表明诗意的转折变换

合 诗文的结尾,往往针对上面描述的内容作“集中”的表现,或议论,或抒情,或寓情于景等。往往是诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处

[示例]

(2021·新高考卷Ⅰ)寄江州白司马(杨巨源)

江州司马平安否?惠远东林住得无? 起:对朋友进行问候。“平安否”“住得无”,连发两问,就如同我们平时写信给远方的朋友“你现在过得还好吗”

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。 承:联想到诗人被贬之地的风景。湓浦蜿蜒如衣带,庐峰胜香炉,九江郡风景优美,名声远扬

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。 转:这一联“转”的意思特别明显。上一联写风景优美,这一联转写诗人与友人。一个在岁末怀念老友,写诗相赠,但苦于路途遥远,鸿雁难传;一个身如病鹤,在被贬之地举首眺望京都,孤孤单单

莫谩拘牵雨花社,青云依旧是前途。 结:卒章显志,表明诗歌主旨。直言劝告白居易,不要求佛问道,低沉颓靡,要树立信心,不改青云之志,大好的前途就在前方

3.律诗中间两联对仗(对偶)

对仗 正对 指上下句从两个不同的角度来说明同一个道理。如李白《登金陵凤凰台》中的“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,从两个时代的角度抒发人事代谢,怀古伤今之情

反对 指上下两句意义上对立。如鲁迅旧体诗《自嘲》颈联“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,把对待敌人与亲人的两种态度放在一起,对比鲜明

串对 指构成对仗的上下两句在语意上有承接、因果、假设等各种语法关系的一种形式,亦称“流水对”或“走马对”。如陆游《游山西村》中颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,上句说“疑无路”,下句说“又一村”,语意上形成上下承接、略有转折的语法关系

【边练边悟】

1.根据对古诗结构特点的理解,补写出下面横线上的内容。

(1)

(2)

念奴娇·赤壁怀古(苏轼) 上阕(片) 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。(首句渲染气氛) ③写景(次)

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(①主句写景)

江山如画,一时多少豪杰。(②尾句过渡)

下阕(片) 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。(④承接上阕,表达主旨) 抒情(主)

二、由诗歌语言组织规律切入

诗歌语言受字数、句数和格律的严格限制,因此在语法上常常出现改变词性、颠倒词序、省略句子成分等现象。了解诗歌语言组织的规律,就能迅速进入诗歌的语境,进而把握诗歌情感。

(一)词类活用

中国古代诗人出于炼字、炼意的需要,常常改变诗词中某些词语的词性,一首诗词往往因一两处词语词性的改变而韵味无穷。词类的活用,有化腐朽为神奇的功能,且在诗歌中最为多见,在解读诗歌语言时值得我们高度重视。在理解诗意时可以参考文言文中的词类活用。

【边练边悟】

2.指出下列诗句中的词类活用之处,并理解其含义。

(1)东边日出西边雨,道是无晴却有晴。[刘禹锡《竹枝词二首》(其一)]

答:

(2)沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

答:

(3)天意怜幽草,人间重晚晴。(李商隐《晚晴》)

答:

答案:(1)雨,名词活用作动词,下雨。

(2)春,名词活用作形容词,茂盛的。

(3)重,意动用法,以……为重。

(二)语序倒装

古人在写作时出于表达的需要,特意将某个词、某个句子的语序颠倒。在古诗中我们经常会遇到这种现象。概括而言,古代诗歌中的语序倒装主要有以下几种情况:

为符合声律的要求而语序倒装 如“竹喧归浣女,莲动下渔舟”。“归浣女”是“浣女归”的倒装,“下渔舟”是“渔舟下”的倒装。这样表达一是为了使全诗的句式变化多样,不致呆板单调,更主要的是为了迎合“舟”与“秋”“流”“留”押韵的要求和五律平仄的需要。这种句子结构的颠倒用法还可以增强诗歌的音乐美,读起来朗朗上口,韵味无穷

为了突出和强调要表达的情感而语序倒装 如“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”两句,后句应为“遥望孤城玉门关”。“遥望”为“远远地望”,此处突出强调了在外守卫边疆的士兵遥望着内地,想念家乡亲人的情感

为了追求新意而改变词序、句序、结构 如果将“七八个星天外,两三点雨山前”两句改为正常的“天外七八个星,山前两三点雨”,词的意境美就会大打折扣

为了让句式错落变化,产生参差之美而使用倒装 如“故国神游,多情应笑我,早生华发”句应为“神游故国,应笑我多情,华发早生”。这里的词序颠倒与前面顺叙周瑜的形象“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”形成了错位之美

“倒装”是一种表达或表现形式,作者使用它就是为作品的内容、主题服务的,而诗歌多为抒发情感而作,所以把握诗歌中的倒装手法对理解诗人所抒发的情感和诗歌的主题有很大的帮助,切不可忽视。

【边练边悟】

3.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”两句的正常语序是怎样的?诗人这样写的目的何在?

答:

答案:正常语序:晴川汉阳树历历,鹦鹉洲芳草萋萋。“汉阳树”和“鹦鹉洲”置于“历历”“萋萋”之后,看起来好像是宾语,实际上却是被陈述的对象。诗人的目的是突出表现它们“历历”“萋萋”的特点。

4.请把杜甫的“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”恢复为正常语序,并赏析。

答:

答案:正常语序为“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。杜甫在这两句诗里主要是写长安的风物之美,强调那里的稻米和梧桐非同寻常——稻米是被鹦鹉偏爱啄食的香稻,梧桐乃凤凰栖息的碧梧。杜甫不遵循常规,而是将原属宾语位置上的“香稻粒”与“碧梧枝”,硬是拆开来变成分属主、宾位置的词语,遂使诗句在一种拗折的韵味中,透露出奇崛不平的情味来。语序的颠倒、词性的变通,使诗增强了语势,像兀立于高岩石罅的奇松,勃然生动,桀骜不群。

(三)空白省略

诗歌言简意丰,诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是,就产生了省略现象,也就出现了空白,这为读者留下想象的空间。诗歌的省略主要有以下两种情况:

对话省略 如:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”明明是三番问答,至少要六句才能完成,作者采用答话包孕问话的方法,精简为二十个字

意象组合 如:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”作者将体现悲秋与乡愁的“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”九种意象直接组合在一起,中间没有任何联结词语,平静地为我们勾勒出一幅深秋晚景的凄凉画面。整个画面给人以迟暮、渺茫、凄凉、低沉的感觉,与这位漂泊异乡的游子的黯然心绪协调一致

【边练边悟】

5.请指出下列诗句中存在省略现象的地方。

试问卷帘人,却道海棠依旧。(李清照《如梦令》)

答:

答案:试问卷帘人,(骤雨后海棠花怎样了?)(卷帘人)却道海棠依旧。

(四)互文见义

互文,即“参互成文,合而见义”,是由上下文意互相交错、互相渗透、互相补充来表达一个完整句子意思的一种修辞手法,能收到经济笔墨、以少胜多、表意委婉、耐人寻味的艺术效果。

这类句子句法关系特殊,文字上两个句子都只交代一方,而意义彼此互见。我们理解句意时,要把上下文的意思联系起来考虑,要瞻前顾后,不能偏执任何一端,把它割裂开来,只从字面上去理解。只有如此,才能正确地、完整地、不片面地掌握这类句子的真正意思。

【边练边悟】

6.下列诗句中存在互文现象,请准确理解诗句含意。

(1)明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。(辛弃疾《西江月》)

答:

(2)将军百战死,壮士十年归。(《木兰诗》)

答:

答案:(1)在明月朗照下,在清风吹拂中,传来了鹊和蝉的鸣叫。

(2)将军和壮士从军十年,经历了千百次残酷的战斗,有的死了,有的胜利归来。

三、由诗歌鉴赏基本技巧切入

(一)读标题

标题是诗歌鉴赏的切入点。标题蕴含着诸多信息(时间、地点、人物、事件以及诗人的心情、诗歌的意境、诗歌的类型等),可以这样说,诗歌的题目是诗歌鉴赏的向导。它或点明主旨,或表明诗人的情感基调。标题蕴含的信息可以从以下方面来“读”:

一读 标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨

二读 标题交代的写作缘由或目的

三读 标题暗含的情感或奠定的作品感情基调

四读 标题揭示的作品线索

五读 标题表明的诗歌题材

六读 标题暗示的诗歌表达技巧

【边练边悟】

7.由下列诗歌题目,你能获取哪些重要信息?请完成下表。

试 卷 诗 题 重要信息

2021·全国卷Ⅰ 鹊桥仙·赠鹭鸶 ①暗示了诗的题材,这是一首托物抒怀词;②交代了写作对象鹭鸶

2021·全国卷Ⅱ 和南丰先生出山之作 ①暗示了诗的题材,“和”谓作诗词与别人相唱和,这是一首应和诗;②揭示了唱和的对象和事件:南丰先生出山

2020·新高考卷Ⅰ 赠别郑炼赴襄阳 ①赠别:离别时把物品或所作的诗文赠送给分别的亲友;②表明了事件:郑炼赴襄阳,作者写诗相赠

2020·新高考卷Ⅱ 赠赵伯鱼(节选) ①表明了诗歌题材赠别诗;②交代了赠送对象赵伯鱼

不要被标题引入歧途

题目即文章的额头,蕴含着诸多信息,但是并不是所有的诗题都具有以上功能,有些标题会把人引入歧途。

如“饮中八仙歌”“丽人行”“李凭箜篌引”“病妇吟”,这里的“歌、行、引、吟”表示诗歌的类型;词牌名“昭君怨”“虞美人”“祝英台近”“二郎神”“忆王孙”等不反映词作的具体内容;乐府旧题一般只揭示诗歌的题材类型,而不反映诗歌的具体内容,如“出塞”“塞下曲”“关山月”“青楼曲”等。

(二)知作者

要真正读懂一首诗,必须知人论世。“知人论世”就是要了解诗人的思想性格、生活经历、风格流派及其创作的时代背景、目的等。读诗时,必须注意诗人的遭遇、境况,注意诗人所处朝代的国势、朝政等方面的问题。知道了“人”与“世”,才能准确把握诗歌的思想感情。有的诗歌考题会提供相关的注释,属于名家名篇的则不再加注,需要从平时积累的知识中回忆提取。

【边练边悟】

8.阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

秋 兴

陆 游

白发萧萧欲满头,归来三见故山秋。

醉凭高阁乾坤迮[注],病入中年日月遒。

百战铁衣空许国,五更画角只生愁。

明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟。

【注】 迮:狭窄。

[读诗应知] 我们通过学过的《示儿》《书愤》等诗歌可知,陆游生活在南宋,始终主张抗金,但在仕途上不断受到当权派的排斥打击,一生报国无门、壮志难酬,但矢志不渝。因此他的许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、主和派的仇恨,以及报国无门、壮志难酬的愤懑。通过对陆游的“知人论世”,我们便可更好地把握上面这首诗的思想内容,也利于准确地解答题目。

根据中间两联,概括作者“愁”的原因。

答:

解析:结合平时对陆游的了解,从关键词入手,如“乾坤迮”“病”“日月遒”“百战铁衣”。

答案:壮志难酬,怀抱未展;中年多病,时光日迫;国土沦丧,战事未宁。

“知人论世”请注意

①诗人不同,诗风各异。李白——豪放飘逸(壮美、丰富多彩、变化万千、雄伟瑰丽、奔放豪迈),如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。杜甫——沉郁顿挫(情感的深厚、浓郁、忧愤、蕴藉;语意的顿挫),如“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”。

②境遇不同,诗情有别。李清照前期与后期作品的诗情就不同,如《如梦令》(常记溪亭日暮)和《声声慢》(寻寻觅觅)所表达的情感明显不同。

③时代不同,精神迥异。同为边塞诗,唐朝的与宋朝的就不同。王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)传达出的是豪迈和勇敢,范仲淹的《渔家傲·秋思》传达出的是凄凉悲壮。

(三)看注释

诗歌是诗人思想情感的具体化,诗人的生平、风格、思想、抱负、经历等,无不影响着诗人的表达。把握诗歌及题干的补充注释,往往可以知晓诗人所处的朝代及其作品风格,了解诗歌的写作背景、写作目的以及某些词语(典故)的含义。

诗歌注释蕴含的信息是多方面的:①介绍写作背景,暗示本诗的思想主旨;②介绍作者,暗示本诗的思想情感或写作风格;③介绍疑难词语、地名,帮助读懂诗句;④介绍相关诗句,暗示本诗的用典或意境;⑤提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解,暗示诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感。

【边练边悟】

9.(2017·全国卷Ⅱ)阅读下面这首诗及诗下注释,根据提示在横线上填写恰当的文字。

送子由使契丹

苏 轼

云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁①月,湖山应梦武林②春。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】 ①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”

[读诗应知] (1)注释①对“清禁”的解释,有助于理解诗意,暗示苏辙的地位。

注释②解释“武林”,并点出本文写作时苏轼时知杭州,结合原诗可知,“沙漠回看清禁月”隐含着苏轼希望苏辙不要忘记国家,而“湖山应梦武林春”又希望苏辙不要忘记亲人。

(2)注释③解释典故,帮助读懂、理解诗歌,进而把握作者的情感,可知“莫道中朝第一人”运用典故,表达了对苏辙的担心。

本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。

答:

解析:诗歌首联点题,写兄弟宦游四海,天各一方,已是常事,这次也不会因远别而悲伤落泪。苏辙此去,虽为远别,但暂作分离,“那因远适更沾巾”化用王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”句意,表达了诗人乐观旷达的性格。

答案:诗歌的首联表达了诗人旷达乐观的性格。苏轼兄弟情义深重,但诗人远在杭州,与在京城的苏辙已是天各一方,这次虽是远别,诗人表示也不会作儿女之态,悲伤落泪。

(四)析意象

“意”,就是诗人的思想、情感、意念。“象”,就是物象、形象。“意象”就是意中之象,是客观物象经过诗人的感情活动而创造出来的独特形象。

【边练边悟】

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

鹧 鸪 天

晏几道

十里楼台倚翠微,百花深处杜鹃啼。殷勤自与行人语,不似流莺取次飞。

惊梦觉,弄晴时。声声只道不如归。天涯岂是无归意,争奈归期未可期。

[读诗应知] 杜鹃鸟,古代神话中,周朝末年蜀地的君主望帝,因被迫让位给他的臣子,自己隐居山林,死后灵魂化为杜鹃鸟,暮春啼叫,声似“不如归去”,至于口中流血,其声哀怨凄悲,动人肺腑。于是古诗中的杜鹃就成为凄凉、哀伤的象征。

在这首词中,作者为什么要描写杜鹃的啼叫声?

答:

答案:因为古人认为杜鹃的啼叫声好像在说:“不如归去!不如归去!”这首词的主题是游子思乡,最适宜从描写杜鹃的啼叫声入手。

(五)明典故

用典可以丰富诗的内容,装点诗的门面,提高诗的质量。适当用典,有利于诗歌思想内容的表达。

【边练边悟】

11.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

庆庵寺桃花

谢枋得[注]

寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。

花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。

【注】 谢枋得:南宋人,宋亡后,仍以江东提刑、江西招谕使知信州的身份抗击元兵,兵败后潜入山中,隐居达十二年之久,拒不出仕。后被强迫北行,至元都燕京,绝食而死。此诗即写于隐居期间。

[读诗应知] 桃源,指晋陶渊明写的《桃花源记》中的“桃花源”。故事说,有打鱼的人顺桃花林,找到一座山,由山洞口入桃花源,另是一番世界。

请分析这首诗用典的妙处。

答:

答案:诗人巧用典故,借桃花引出桃源故事,用庆庵寺代桃花源;用“避秦”来写“避元”;用“怕有渔郎来问津”来曲折地表达自己决意绝世之志;在短短的四句诗中,融入了丰富的内涵。全诗读来含蓄蕴藉,耐人品味,一个决不与元统治者合作的隐士形象跃然纸上。

古代诗歌常见典故含义

1.斑竹:湘妃竹。舜死后他的妃子娥皇和女英,在湘水边上啼哭,眼泪洒在竹子上,竹竿上都生出斑纹。刘禹锡《泰娘歌》:“如何将此千行泪,更洒湘江斑竹枝。”

2.采薇:商朝末年,周武王伐纣,孤竹国国君的儿子伯夷、叔齐认为这是以臣弑君,就拦马谏阻。商朝灭亡之后,两人不食周粟,隐居首阳山,采薇而食,终饿死。后以“采薇”喻隐居避世。王绩《野望》:“相顾无相识,长歌怀采薇。”

3.尺素:语出古乐府《饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼童烹鲤鱼,中有尺素书。”“尺素”后为书信的代称。秦观《踏莎行》:“驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。”

4.东山高卧:东晋谢安辞官隐居东山,后指隐居。李白《梁园吟》:“东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。”

5.杜康:传说杜康发明了酒,后以此作为酒的代称。曹操《短歌行》:“何以解忧,唯有杜康。”

6.汗青:古时字写在竹简上,先用火烧竹简,使其干燥,叫“杀青”;因竹简被烘时出水如汗,故又叫“汗青”。后指书稿、史书。文天祥《过零丁洋》:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”

7.画眉:西汉张敞夫妻恩爱,曾为其妻画眉。后以此形容夫妻相爱。朱庆馀《近试上张水部》:“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?”

8.金乌:传说太阳里有三足乌。后以“金乌”作为太阳的代称。韩愈《李花赠张十一署》:“金乌海底初飞来,朱辉散射青霞开。”

9.劳歌:在劳劳亭送客时唱的歌。劳劳亭旧址在南京,是古代著名的送别之地。许浑《谢亭送别》:“劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。”

10.梦蝶:也称“化蝶”。战国时庄子有一次做梦,梦到自己变成了蝴蝶。后以“梦蝶”比喻做梦、梦幻。陆游《闲游》之三:“困卧幽窗身化蝶,醉题素壁字栖鸦。”

11.青鸟:传说汉武帝七月七日在永华殿祭祀,忽有一只青鸟从西方飞来,东方朔说这是因为西王母要来了。后以青鸟为传信的使者。李商隐《无题》:“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。”

12.洗耳:意谓以接触世俗的东西为耻辱。许由是古代传说中的隐士,相传尧晚年打算把君位让给他,他逃到箕山脚下,农耕而食。尧又请他出山做九州长官,他到颍水边洗耳朵,表示听都不想听。曹植《七启》:“河滨无洗耳之士,乔岳无巢居之民。”

13.倒屣:急于迎客,把鞋穿倒。表示热情迎接宾客。《三国志·魏书·王粲传》中说,蔡邕十分赏识王粲的文才,听说王粲上门求见,他来不及穿好鞋子,倒穿着就出门迎接。王维《辋川别业》:“披衣倒屣且相见,相欢语笑衡门前。”又作“倒履”。

14.青眼:《晋书·阮籍传》载,阮籍不拘礼教,能为青白眼。见凡俗之士,以白眼对之。嵇康赍酒挟琴造访,籍大悦,乃对以青眼。青眼,眼睛正视,黑眼珠在中间。后因以“青眼”称对人的器重或喜爱。杜甫《短歌行》:“仲宣楼头春色深,青眼高歌望吾子。”

(六)看选项

诗歌鉴赏选择题选项具有以下特点:

①选项是按照诗歌顺序对诗歌的逐一解读;

②选项信息量大,囊括了对形象、情感、主旨、语言、手法等的赏析;

③选项中只有一个错误选项(4选1的题目),并且错误也只是细节上的设误。

故在诗歌阅读中,要做到“借题解诗”。

【边练边悟】

12.(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成题目。

奉和袭美①抱疾杜门见寄次韵

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖④三秀芝。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约⑤重瞳健,不怕江花不满枝。

【注】 ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商崖:这里泛指山崖。⑤沈约:南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日休。

下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.作者写作此诗之时,皮日休正患病居家,闭门谢客,与外界不通音讯。

B.由于友人患病,原有的约会被暂时搁置,作者游春的诗篇也未能写出。

C.作者虽然身在书斋从事教学,但心中盼望能走进自然,领略美好春光。

D.尾联使用了关于沈约的典故,可以由此推测皮日休所患的疾病是目疾。

[借题巧读]

第一步:通览四个选项。

从选项可以看出:A项立足整体鉴赏,主要是对题目的解释,B项对首联进行鉴赏,C项对颔联、颈联进行鉴赏,D项对尾联进行鉴赏。

第二步:借题读诗。

仔细对照品味选项与原诗,将不确定的地方标出,并将基本确定的部分文字作为读诗的辅助信息。

A项:主要是对题目的解释,前面的表述正确,“闭门谢客,与外界不通音讯”说法值得商榷。

B项:诗歌的首联交代与友人春季欢饮的约定未能实现,因此,描写春色的诗篇也没能完成,诗句中透露出愿望未能达成的遗憾之情,表述有助于读诗。

C项:颔联化用屈原的诗句,用兰花、蕙草为喻,说明自己辛勤教学,培养了许多贤才,但也渴望到山间去领略美好的春色,表述有助于读诗。

D项:尾联借沈约重瞳之典,鼓励友人战胜眼疾,而最末句更是用“不怕江花不满枝”的灿烂图景来鼓励友人要对未来美好生活充满信心,表述有助于读诗。

解析:选A。A项,“闭门谢客,与外界不通音讯”说法错误。“见寄”的意思是“寄给我”,这说明皮日休与作者有诗文往来,并非“与外界不通音讯”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录