3.3.4【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 鉴赏诗歌的形象——刻画始信天有功

文档属性

| 名称 | 3.3.4【教案】语文一轮 古代诗歌阅读 鉴赏诗歌的形象——刻画始信天有功 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 12:44:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

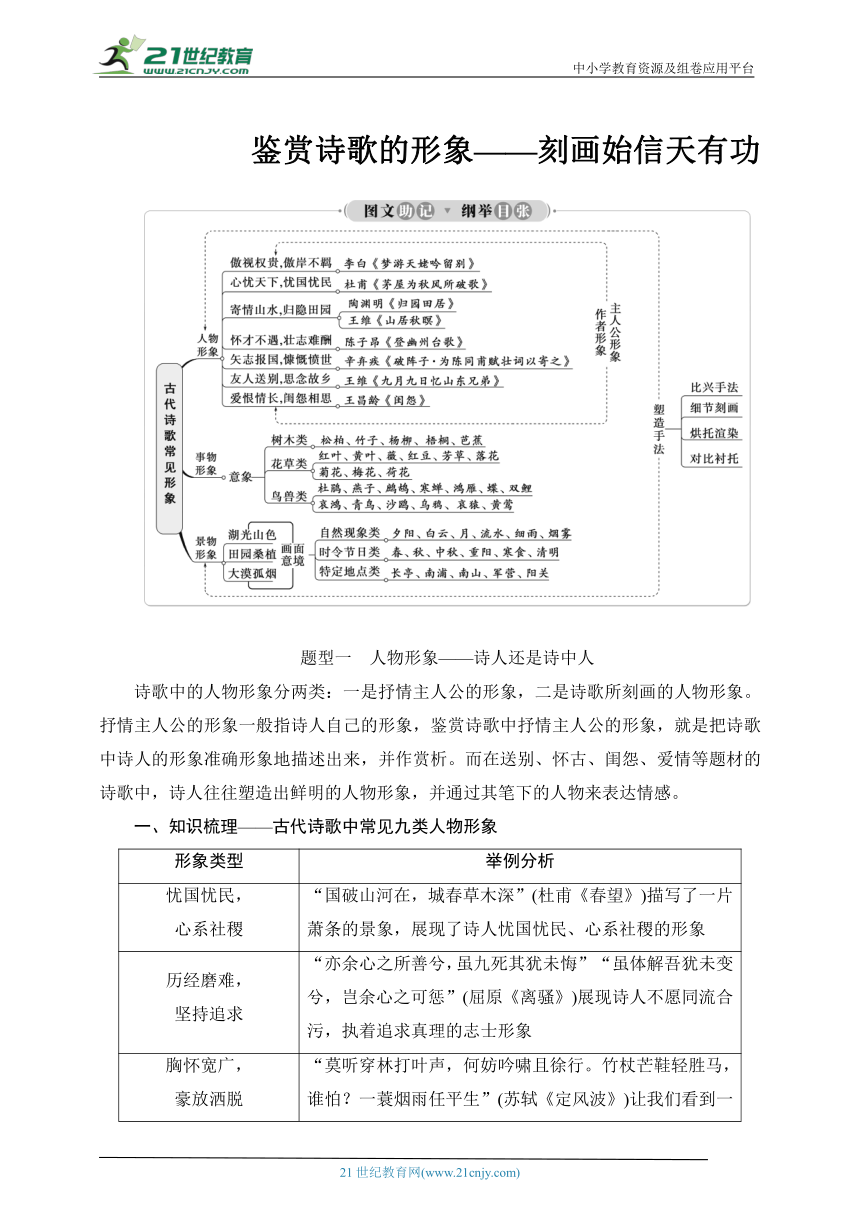

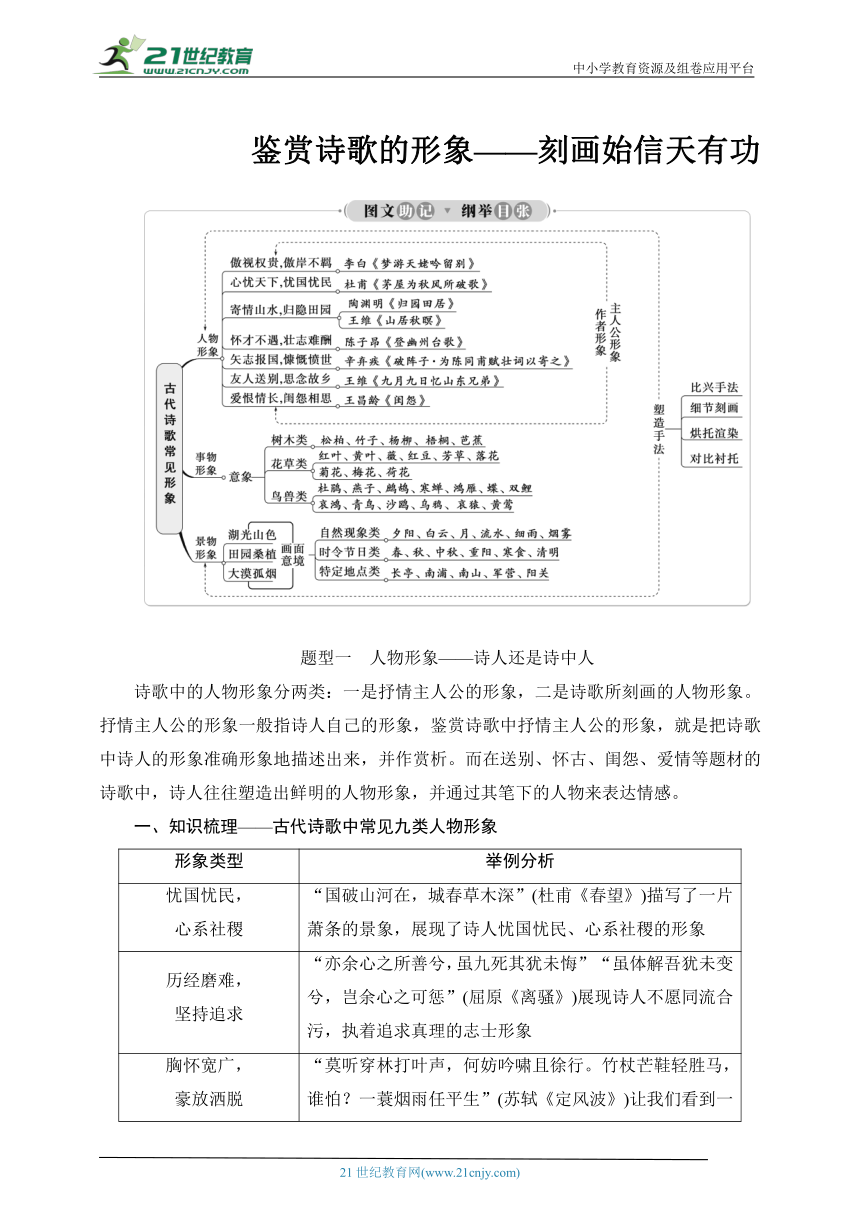

鉴赏诗歌的形象——刻画始信天有功

题型一 人物形象——诗人还是诗中人

诗歌中的人物形象分两类:一是抒情主人公的形象,二是诗歌所刻画的人物形象。抒情主人公的形象一般指诗人自己的形象,鉴赏诗歌中抒情主人公的形象,就是把诗歌中诗人的形象准确形象地描述出来,并作赏析。而在送别、怀古、闺怨、爱情等题材的诗歌中,诗人往往塑造出鲜明的人物形象,并通过其笔下的人物来表达情感。

一、知识梳理——古代诗歌中常见九类人物形象

形象类型 举例分析

忧国忧民,心系社稷 “国破山河在,城春草木深”(杜甫《春望》)描写了一片萧条的景象,展现了诗人忧国忧民、心系社稷的形象

历经磨难,坚持追求 “亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”(屈原《离骚》)展现诗人不愿同流合污,执着追求真理的志士形象

胸怀宽广,豪放洒脱 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”(苏轼《定风波》)让我们看到一个在风雨中拄着竹杖,穿着草鞋,吟啸徐行,豪放洒脱的词人形象

征战沙场,保家卫国 “大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”(王昌龄《从军行七首(其五)》)中,我们仿佛看到了一群英勇作战的战士,他们面对战争的艰辛与磨难,不改其保家卫国的雄心壮志

寄情山水,热爱田园 “晨兴理荒秽,带月荷锄归”[陶渊明《归园田居(其三)》],表现了一个归隐田园、从事农耕、热爱田园生活的诗人形象

藐视权贵,傲岸不羁 “安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(李白《梦游天姥吟留别》),表现了诗人淡泊名利、傲视权贵的品质,也反映了诗人傲岸不羁、豪放洒脱的性格

怀才不遇,壮志难酬 “塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”(陆游《书愤》),诗人大志落空,而揽镜自照,却发现年华不再,衰鬓先斑。此二句刻画了一位悲怆、郁愤的不遇之士的形象

羁旅他乡,思念故乡 “独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”(王维《九月九日忆山东兄弟》)塑造了一个思念故乡、亲人的诗人形象

爱恨情长,多愁善感 柳永的《雨霖铃》写与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,塑造了一个多愁善感的词人形象

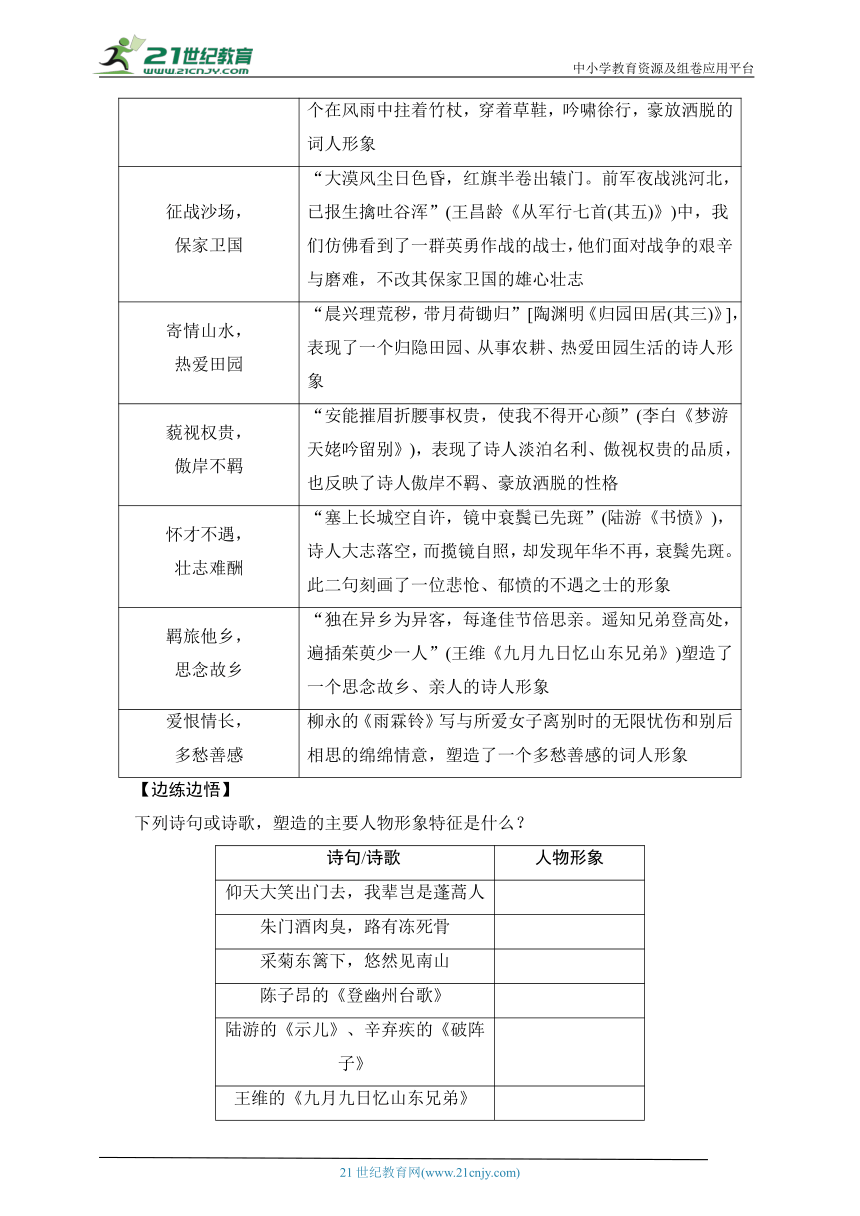

【边练边悟】

下列诗句或诗歌,塑造的主要人物形象特征是什么?

诗句/诗歌 人物形象

仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人

朱门酒肉臭,路有冻死骨

采菊东篱下,悠然见南山

陈子昂的《登幽州台歌》

陆游的《示儿》、辛弃疾的《破阵子》

王维的《九月九日忆山东兄弟》

王翰的《凉州词》、王昌龄的《出塞》

柳永的《雨霖铃》、李商隐的《无题》

答案:豪放洒脱、傲岸不羁 心怀天下、忧国忧民 寄情山水、归隐田园 怀才不遇、壮志难酬 矢志报国、慷慨愤世 游子怀亲、思念故乡 献身边塞、反对征伐 爱恨情长、缠绵悱恻

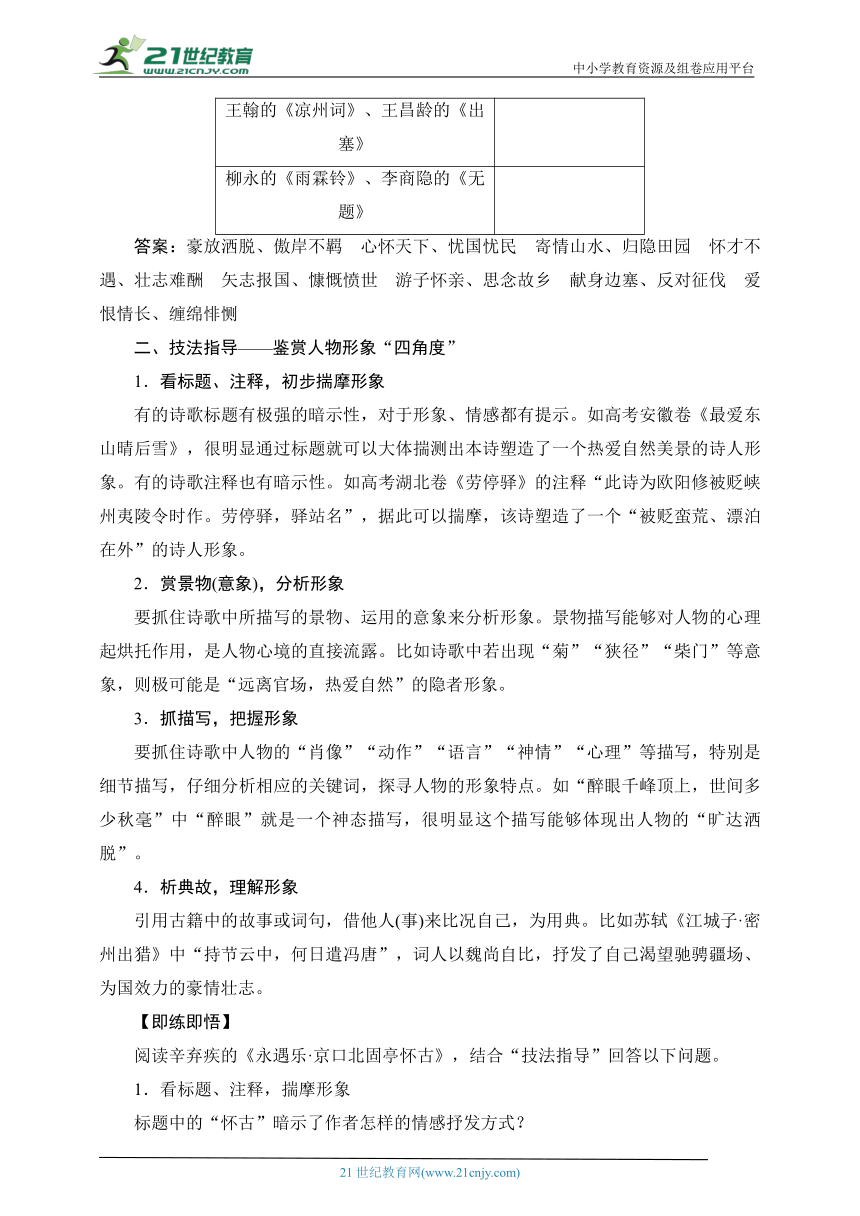

二、技法指导——鉴赏人物形象“四角度”

1.看标题、注释,初步揣摩形象

有的诗歌标题有极强的暗示性,对于形象、情感都有提示。如高考安徽卷《最爱东山晴后雪》,很明显通过标题就可以大体揣测出本诗塑造了一个热爱自然美景的诗人形象。有的诗歌注释也有暗示性。如高考湖北卷《劳停驿》的注释“此诗为欧阳修被贬峡州夷陵令时作。劳停驿,驿站名”,据此可以揣摩,该诗塑造了一个“被贬蛮荒、漂泊在外”的诗人形象。

2.赏景物(意象),分析形象

要抓住诗歌中所描写的景物、运用的意象来分析形象。景物描写能够对人物的心理起烘托作用,是人物心境的直接流露。比如诗歌中若出现“菊”“狭径”“柴门”等意象,则极可能是“远离官场,热爱自然”的隐者形象。

3.抓描写,把握形象

要抓住诗歌中人物的“肖像”“动作”“语言”“神情”“心理”等描写,特别是细节描写,仔细分析相应的关键词,探寻人物的形象特点。如“醉眼千峰顶上,世间多少秋毫”中“醉眼”就是一个神态描写,很明显这个描写能够体现出人物的“旷达洒脱”。

4.析典故,理解形象

引用古籍中的故事或词句,借他人(事)来比况自己,为用典。比如苏轼《江城子·密州出猎》中“持节云中,何日遣冯唐”,词人以魏尚自比,抒发了自己渴望驰骋疆场、为国效力的豪情壮志。

【即练即悟】

阅读辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》,结合“技法指导”回答以下问题。

1.看标题、注释,揣摩形象

标题中的“怀古”暗示了作者怎样的情感抒发方式?

答:

答案:暗示了作者要通过怀古抒情,借古讽今、借古伤今。

2.赏景物(意象),分析形象

词中的“一片神鸦社鼓”表现了抒情主人公怎样的情感?

答:

答案:词人通过对敌占区民众祭祀佛狸景象的描述,表达了对敌占区民众文化心理认同变化的担忧和完成统一大业的急迫心情。

3.抓描写,把握形象

词中的“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”三句表现了怎样的词人形象?

答:

答案:表现了仰慕英雄,渴望收复中原、建功立业的词人形象。

4.析典故,理解形象

词中的“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”表现了怎样的词人形象?

答:

答案:渴望如廉颇那样老骥伏枥、报效祖国,但又感叹英雄迟暮、报国无门、壮志难酬因而情感悲愤的词人形象。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

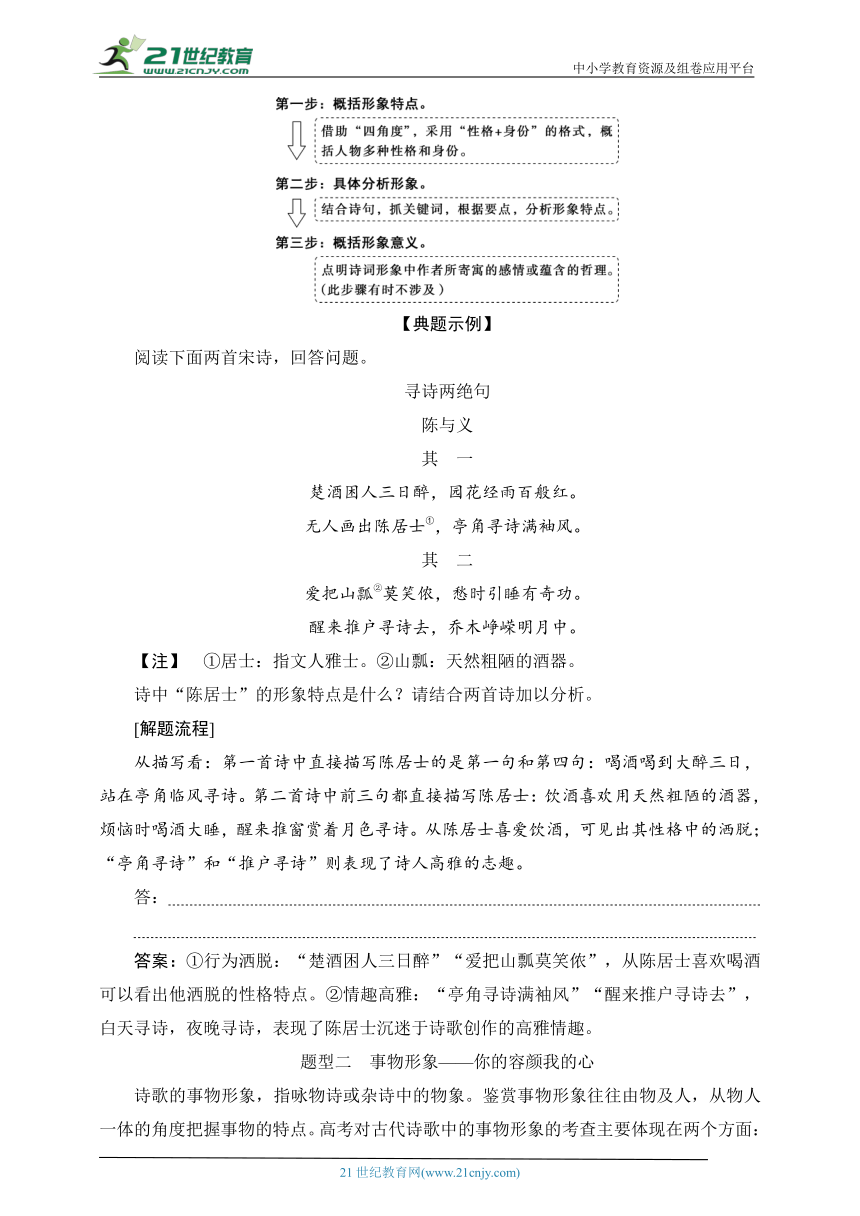

鉴赏人物形象题答题“三步骤”

【典题示例】

阅读下面两首宋诗,回答问题。

寻诗两绝句

陈与义

其 一

楚酒困人三日醉,园花经雨百般红。

无人画出陈居士①,亭角寻诗满袖风。

其 二

爱把山瓢②莫笑侬,愁时引睡有奇功。

醒来推户寻诗去,乔木峥嵘明月中。

【注】 ①居士:指文人雅士。②山瓢:天然粗陋的酒器。

诗中“陈居士”的形象特点是什么?请结合两首诗加以分析。

[解题流程]

从描写看:第一首诗中直接描写陈居士的是第一句和第四句:喝酒喝到大醉三日,站在亭角临风寻诗。第二首诗中前三句都直接描写陈居士:饮酒喜欢用天然粗陋的酒器,烦恼时喝酒大睡,醒来推窗赏着月色寻诗。从陈居士喜爱饮酒,可见出其性格中的洒脱;“亭角寻诗”和“推户寻诗”则表现了诗人高雅的志趣。

答:

答案:①行为洒脱:“楚酒困人三日醉”“爱把山瓢莫笑侬”,从陈居士喜欢喝酒可以看出他洒脱的性格特点。②情趣高雅:“亭角寻诗满袖风”“醒来推户寻诗去”,白天寻诗,夜晚寻诗,表现了陈居士沉迷于诗歌创作的高雅情趣。

题型二 事物形象——你的容颜我的心

诗歌的事物形象,指咏物诗或杂诗中的物象。鉴赏事物形象往往由物及人,从物人一体的角度把握事物的特点。高考对古代诗歌中的事物形象的考查主要体现在两个方面:概括物象的内涵或特点,分析物象的作用。

一、知识梳理——古代诗歌中常见的六种物象类别

类 别 常见意象 举 例

送别类 杨柳、长亭、南浦、美酒 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。(《诗经·小雅·采薇》)

思乡类 月亮、鸿雁、莼羹鲈脍、双鲤 春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜州》)

愁苦类 梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃、斜阳 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。(李清照《声声慢》)

爱情类 红豆、莲、连理枝、比翼鸟 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。(白居易《长恨歌》)

战争类 投笔、长城、楼兰、柳营、请缨、羌笛 羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。(王之涣《凉州词》)

闲适类 五柳、东篱、三径、菊花 采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

【边练边悟】

根据诗句,完成表格。

诗 句 物象特征 品质/寓意

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。(梅)

雨洗娟娟净,风吹细细香。但令无剪伐,会见拂云长。(竹)

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。(菊)

孤兰生幽园,众草共芜没。虽照阳春晖,复悲高秋月。(兰)

离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。(草)

青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。(丁香)

居高声自远,非是藉秋风。(蝉)

答案:梅:不惧严寒,傲然独放 不与世俗同流合污,淡泊,顽强不屈 竹:亭亭而立,节节而高 正直、不屈 菊:凌霜自行 不趋炎附势,生性淡泊 兰:清雅幽香,姿态优美,芳草自怜 高洁美好 草:生命力强,生生不息 顽强不屈 丁香:素雅、清纯、美丽,幽香沁人心脾 愁思 蝉:清露高声 对高风亮节的追求

二、技法指导——鉴赏事物形象“三方法”

1.借相关语句或关键词来分析物象

事物的形象并不是凭空而来的,而是通过相关诗句表现出来的,有时则通过关键词语来突出。因此在分析时一定要结合相关内容进行分析。

2.由表及里把物象的含义挖掘出来

任何一首诗作,其目的不是咏物本身,而是为了表达某种感情。因此,透过现象看到本质是赏析的重点和难点。

3.知人论世,结合创作背景或作者阅历作答

很多作品是有时代背景的,其情感的抒发与作者的阅历有着千丝万缕的联系。因此在分析物象后,还要结合相关背景深入分析。

【即练即悟】

1.借相关语句或关键词来分析物象

《声声慢(寻寻觅觅)》一词为写“愁”,词人主要选取了哪些意象?这些意象是如何体现出“愁”的?

答:

答案:选取了具有季节特征的意象:秋风、淡酒、征雁、黄花、梧桐、细雨。秋风:秋风寒骨,天寒心冷。淡酒:举杯消愁愁更愁,酒入愁肠化作“伤心”泪。雁:相思,南来秋雁,正是往昔在北方见到的,寄怀乡思人之意。黄花:黄花繁盛,无心赏,满地堆积又衬人憔悴。风寒心冷,酒难浇愁;风送雁声,反添思乡之痛;征雁、黄花又引发词人“人归落雁后,思发在花前”的感伤;又以梧桐、细雨渲染,这份愁思已浓得化不开。这些有着深厚文化底蕴的意象,把词人的愁形象化了,具体化了,生动化了,能带给人更多的艺术想象、艺术享受。

2.由表及里把物象的含义挖掘出来

“槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。 昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?”(晏殊《蝶恋花》)词中的菊和兰是怎样的形象?有何作用?

答:

答案:菊花笼罩在轻烟薄雾之中,似脉脉含愁;兰花沾着露珠,像默默饮泣。兰和菊本身就含有某种象征意义(象征品格的幽洁),“愁烟”“泣露”将菊和兰人格化,将主观感情移于客观景物,透露出女主人公自己的哀愁。

3.知人论世,结合创作背景或作者阅历作答

“西陆蝉声唱,南冠客思深。不堪玄鬓影,来对白头吟。露重飞难进,风多响易沉。无人信高洁,谁为表予心?”(骆宾王《在狱咏蝉》)诗中刻画了蝉怎样的形象?表达了诗人怎样的感情?

答:

答案:诗歌刻画了蝉居食高洁,但是露重霜浓翅难举,大风多起声难闻的形象。诗人以蝉自喻,表达了蒙冤受屈,有志难伸的愤激之情。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)理解意象含义“三步骤”

(二)准确分析意象作用的四个思考角度

1.营造意境

意象的作用之一是造境,众多意象组合在一起,渲染了某种氛围,奠定了感情基调。思考的着力点在于营造了什么样的意境。如冷清的意象营造的是凄清的氛围,奠定的是伤感的基调。

2.表情达意

一些传统意象在表情达意上的作用往往是固定的,如“江湖扁舟”“月落乌啼”传达出“诗人的羁旅之苦”,“空城落花”传达出作者“对国势衰危的哀叹”“一腔的爱国情”。意象在传达情感方面的作用由具体诗歌而定。

3.衬托人物

一是为人物的活动提供环境和背景,二是衬托人物节操或品格。

4.结构作用

或为前后照应,或为全诗线索。

【典题示例】

(2020·全国卷Ⅲ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

苦 笋

陆 游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

【注】 ①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

[解题流程]

第一步:概括物象的表层特点。

根据“骈头脱襁白玉婴”可知,剥去外皮的竹笋洁白鲜嫩;根据“苦节乃与生俱生”可知,苦笋口感苦涩,令一些人不喜欢。

第二步:分析物象内涵。

根据“极知耿介种性别”可知,苦笋性格耿介,与别的品种不同。

第三步:点出物象意义。

苦笋“苦节”“耿介”的特点,与魏征刚直方正的品格相似。

答:

答案:①历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的滋味并不适口;②苦笋与生俱来的“苦节”,象征耿介性格,与魏征方正的人格相似,应该得到认可。

题型三 景物形象——道是无晴却有晴

景物形象是指诗歌中描绘的自然景物和人文景物。诗中的景物形象是情中之景,既有单个景物形象(即意象,在上面已讲解),也有由多个景物形象组合成的意境。“意境”,就是作者的“真感情”与客观景物融为一体而创造出来的感人的艺术境界。

从高考命题来看,对景物形象的考查往往有三种类型:一是画面描述,二是意境赏析,三是分析写景作用。

一、知识梳理——古代诗歌中常见意境特点

特 点 举 例

雄浑壮丽 王维《使至塞上》:“大漠孤烟直,长河落日圆。”

壮阔苍茫 李白《忆秦娥》:“西风残照,汉家陵阙。”

苍凉悲壮 杜甫《旅夜书怀》:“飘飘何所似,天地一沙鸥。”

闲适恬淡 陶渊明《饮酒》:“采菊东篱下,悠然见南山。”

清幽明净 王维《山居秋暝》:“明月松间照,清泉石上流。”

明丽清新 刘禹锡《竹枝词二首(其一)》:“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”

萧疏清寂 韦应物《淮上即事寄广陵亲故》:“秋山起暮钟,楚雨连沧海。”

安谧美好 王维《辛夷坞》:“木末芙蓉花,山中发红萼。”

高远深邃 晏殊《蝶恋花》:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”

淡雅幽远 秦观《浣溪沙》:“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”

清冷幽静 王维《过香积寺》:“泉声咽危石,日色冷青松。”

【边练边悟】

分别概括下列诗句的意境类型。

(1)迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。[杜甫《绝句二首(其一)》]

(2)念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。(柳永《雨霖铃》)

(3)乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

(4)二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。(姜夔《扬州慢》)

(5)春色满园关不住,一枝红杏出墙来。(叶绍翁《游园不值》)

(1)________________ (2)________________

(3)________________ (4)________________

(5)________________

答案:(1)明净绚丽 (2)冷寂寥廓 (3)昂扬开阔 (4)清冷萧条 (5)生机盎然

1.描摹景物不能直译

对景物形象的分析要用自己的语言来概括作答,不能直译原诗。要把景物特点描绘出来,再写出诗人的心境。

2.景物形象要与感情、技巧结合分析

不能单纯地分析景物形象,要结合诗人的感情和诗歌的写作技巧深入分析。

3.景物形象要结合背景分析

有的诗词中的景物形象需要结合作者生活的时代背景分析,这个背景有的是考生熟知的,有的是诗词注释中注明的。

【即练即悟】

1.描摹景物不能直译,要把景物特点描绘出来,写出诗人的心境

《天净沙·秋思》中的“夕阳西下,断肠人在天涯”描写了怎样的景象?

答:

答案:夕阳渐渐地失去了光泽,从西边落下。凄寒的夜色里,只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。

2.景物形象要与感情、技巧结合分析

《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”描写了怎样的景象?请结合表达技巧和思想感情予以赏析。

答:

答案:天近黄昏,一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上,发出凄厉的哀鸣。小桥下流水哗哗作响,小桥边庄户人家炊烟袅袅。萧瑟的景象让人满目凄凉,又加上安详、温馨的小桥、流水、人家做反衬,使愁情、悲伤更为深切。

3.景物形象要结合背景分析

李贺诗歌“大漠沙如雪,燕山月似钩”描写了一幅怎样的景象?请结合诗人创作背景进行赏析。

答:

答案:这是唐代诗人李贺的组诗作品《马诗二十三首》中的第五首,这首诗名为咏马,实际上是借物抒怀。李贺一生怀才不遇,不被统治者赏识,写这首诗时正是作者最不得意之时,表面写景:平沙万里,在月光下像是铺上一层皑皑的霜雪;连绵的燕山山岭上,明月当空,如弯钩一般。这悲凉肃杀的战场景色,对立志报国之士有着异乎寻常的吸引力。作者渴望建功立业,却是报国无门。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)画面描述“两步骤”

【典题示例】

[例1] (2020·天津卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

纪 村 事

[唐]韦庄

绿蔓映双扉,循墙一径微。

雨多庭果烂,稻熟渚禽肥。

酿酒迎新社,遥砧送暮晖。

数声牛上笛,何处饷田[注]归。

【注】 饷田:到田间送饭。

“酿酒迎新社,遥砧送暮晖”描写了什么样的乡村场景?

[解题流程]

第一步:描绘画面。

“酿酒迎新社”,写农人为准备社日的祭祀活动而忙于酿造美酒,这句呈现出一派热闹、忙碌的景象。“遥砧送暮晖”,写远处传来的捣衣声送走了落日余晖,显现出乡村宁静和谐的氛围。

第二步:概括画面特点。

颈联描写出繁忙、充实、安宁、祥和的农村劳动、生活场景。

答:

答案:为准备祭祀、祈求丰收,农人在忙于酿酒;暮色渐浓,远处飘来捣衣的声音。描写了忙碌而祥和的农村生活场景。

(二)意境赏析“四步骤”

说明:有时个别步骤需要整合,作答时要根据题目的具体情况灵活处理。

【典题示例】

[例2] 阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

度破讷沙①二首(其二)

李 益

破讷沙头雁正飞,?鹈泉②上战初归。

平明日出东南地,满碛寒光生铁衣。

【注】 ①破讷沙:沙漠名。②?鹈泉:泉水名。

请从意境营造的角度,赏析全诗。

[解题流程]

第一步:筛选诗歌中的典型景物(意象)。

前两句的主要意象有辽远的大漠、高飞的大雁。后两句的主要意象有日出、铁衣。

第二步:描述诗歌所呈现的图景画面。

把第一步中筛选出来的主要意象组合,描摹画面。全诗描绘了戍边将士战罢归来的图景。

第三步:概括画面氛围特征。

辽远的大漠、高飞的大雁,既有胜利者的喜悦,也有征人的乡思,构成喜忧对比;日出东南、铁衣生寒,既表现了壮阔背景下军容的整肃,也暗含了军旅生活的艰辛,构成暖冷、声色等的比照。由此可概括出雄健、壮美的意境。

第四步:根据氛围特征分析情感。

根据上面的意境分析,不难概括出征人慷慨悲壮的情怀。

答:

答案:全诗描绘了戍边将士战罢归来的图景。前两句写大漠辽远、大雁高飞,既有胜利者的喜悦,也有征人的乡思;后两句写日出东南、铁衣生寒,既表现了壮阔背景下军容的整肃,也暗含了军旅生活的艰辛。诗歌撷取极具边塞特色的含蕴丰富的意象,通过喜忧、暖冷、声色等的比照映衬,营造出雄健、壮美的意境,抒写了征人慷慨悲壮的情怀。

(三)分析景物作用答题“两技巧”

1.把握景物描写的一般作用

(1)交代事件发生的时令、地点。

(2)渲染气氛,营造氛围。如《琵琶行并序》中的“枫叶荻花秋瑟瑟”一句,就营造出与朋友离别时的萧瑟、落寞的氛围。

(3)烘托人物的形象或心理。在表达技巧上,常用象征手法或比喻的修辞手法,如常用雪、竹、梅、松、鹤、荷、金风玉露等,衬托人物品行高洁、性格坚毅、情感纯洁等。

(4)在结构中的作用。

开篇:引出下文,为下文做铺垫,奠定情感基调。

中间:承转过渡。

结尾:照应开头,使结构更加完整。以景结情,含蓄蕴藉,回味无穷。

(5)写景的作用还有寄情、寓理、显志等。如“夕阳无限好,只是近黄昏”包蕴着对晚唐衰败的叹息;“青山遮不住,毕竟东流去”蕴含着事物变化发展不以人的意志为转移的哲理;“采菊东篱下,悠然见南山”显现出对隐逸生活的快意。

2.分析写景的作用,一定要联系诗歌的主旨,遵照题干所指定的方向思考作答。

答题规范:

(1)明确指出其作用。

(2)对所写景物进行分析,一定要与“作用”对应。

(3)若“作用”是多方面的,可按题干要求逐条亮明观点并具体分析。

【典题示例】

[例3] 阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】 ①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②《世说新语·黜免》载:“殷中军(殷浩)被废,在信安,终日恒书空作字。扬州吏民寻义逐之,窃视,唯作‘咄咄怪事’四字而已。”

诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

[解题流程]

第一步:对于第一问,应抓住景物及其特点分析。

首先明确第二联的景物有:云、薄暮、雪、风。云用了一个“乱”字来形容,雪是“急雪”,风用了“舞”“回”来形容,综合以上分析可知,颔联描绘的是黄昏时候云乱、风急、雪紧的景象。

第二步:对于用意可以从内容、结构两方面来把握。

内容上联系诗句“战哭多新鬼”、写作背景“安史之乱”、作者遭遇等可以知道作者借哀景抒哀情,这样的景越发衬托出作者在战乱中的悲凉,同时也表现了他忧国忧民的情怀。结构上,雪景的描绘照应标题“对雪”:诗人独坐斗室,反复愁吟,从乱云欲雪一直到急雪回风,满怀的愁绪,仿佛和严寒的天气交织融化在一起了。这一句情景交融,也为下文写个人感遇和对战事时局的忧虑做了铺垫。这首诗表现了杜甫对国家和亲人的命运深切关怀而又无从着力的苦闷心情。

答:

答案:诗歌第二联描写了黄昏时候云乱、风急、雪紧的景象。用意:诗人借景抒情,通过描写飞雪的状态,表现自己在战乱之中内心的悲凉;同时呼应诗歌标题“对雪”,为下文描写室内景象和抒发诗人感情做铺垫,有利于突出诗歌忧国忧民的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

鉴赏诗歌的形象——刻画始信天有功

题型一 人物形象——诗人还是诗中人

诗歌中的人物形象分两类:一是抒情主人公的形象,二是诗歌所刻画的人物形象。抒情主人公的形象一般指诗人自己的形象,鉴赏诗歌中抒情主人公的形象,就是把诗歌中诗人的形象准确形象地描述出来,并作赏析。而在送别、怀古、闺怨、爱情等题材的诗歌中,诗人往往塑造出鲜明的人物形象,并通过其笔下的人物来表达情感。

一、知识梳理——古代诗歌中常见九类人物形象

形象类型 举例分析

忧国忧民,心系社稷 “国破山河在,城春草木深”(杜甫《春望》)描写了一片萧条的景象,展现了诗人忧国忧民、心系社稷的形象

历经磨难,坚持追求 “亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”(屈原《离骚》)展现诗人不愿同流合污,执着追求真理的志士形象

胸怀宽广,豪放洒脱 “莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”(苏轼《定风波》)让我们看到一个在风雨中拄着竹杖,穿着草鞋,吟啸徐行,豪放洒脱的词人形象

征战沙场,保家卫国 “大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”(王昌龄《从军行七首(其五)》)中,我们仿佛看到了一群英勇作战的战士,他们面对战争的艰辛与磨难,不改其保家卫国的雄心壮志

寄情山水,热爱田园 “晨兴理荒秽,带月荷锄归”[陶渊明《归园田居(其三)》],表现了一个归隐田园、从事农耕、热爱田园生活的诗人形象

藐视权贵,傲岸不羁 “安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(李白《梦游天姥吟留别》),表现了诗人淡泊名利、傲视权贵的品质,也反映了诗人傲岸不羁、豪放洒脱的性格

怀才不遇,壮志难酬 “塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”(陆游《书愤》),诗人大志落空,而揽镜自照,却发现年华不再,衰鬓先斑。此二句刻画了一位悲怆、郁愤的不遇之士的形象

羁旅他乡,思念故乡 “独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”(王维《九月九日忆山东兄弟》)塑造了一个思念故乡、亲人的诗人形象

爱恨情长,多愁善感 柳永的《雨霖铃》写与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,塑造了一个多愁善感的词人形象

【边练边悟】

下列诗句或诗歌,塑造的主要人物形象特征是什么?

诗句/诗歌 人物形象

仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人

朱门酒肉臭,路有冻死骨

采菊东篱下,悠然见南山

陈子昂的《登幽州台歌》

陆游的《示儿》、辛弃疾的《破阵子》

王维的《九月九日忆山东兄弟》

王翰的《凉州词》、王昌龄的《出塞》

柳永的《雨霖铃》、李商隐的《无题》

答案:豪放洒脱、傲岸不羁 心怀天下、忧国忧民 寄情山水、归隐田园 怀才不遇、壮志难酬 矢志报国、慷慨愤世 游子怀亲、思念故乡 献身边塞、反对征伐 爱恨情长、缠绵悱恻

二、技法指导——鉴赏人物形象“四角度”

1.看标题、注释,初步揣摩形象

有的诗歌标题有极强的暗示性,对于形象、情感都有提示。如高考安徽卷《最爱东山晴后雪》,很明显通过标题就可以大体揣测出本诗塑造了一个热爱自然美景的诗人形象。有的诗歌注释也有暗示性。如高考湖北卷《劳停驿》的注释“此诗为欧阳修被贬峡州夷陵令时作。劳停驿,驿站名”,据此可以揣摩,该诗塑造了一个“被贬蛮荒、漂泊在外”的诗人形象。

2.赏景物(意象),分析形象

要抓住诗歌中所描写的景物、运用的意象来分析形象。景物描写能够对人物的心理起烘托作用,是人物心境的直接流露。比如诗歌中若出现“菊”“狭径”“柴门”等意象,则极可能是“远离官场,热爱自然”的隐者形象。

3.抓描写,把握形象

要抓住诗歌中人物的“肖像”“动作”“语言”“神情”“心理”等描写,特别是细节描写,仔细分析相应的关键词,探寻人物的形象特点。如“醉眼千峰顶上,世间多少秋毫”中“醉眼”就是一个神态描写,很明显这个描写能够体现出人物的“旷达洒脱”。

4.析典故,理解形象

引用古籍中的故事或词句,借他人(事)来比况自己,为用典。比如苏轼《江城子·密州出猎》中“持节云中,何日遣冯唐”,词人以魏尚自比,抒发了自己渴望驰骋疆场、为国效力的豪情壮志。

【即练即悟】

阅读辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》,结合“技法指导”回答以下问题。

1.看标题、注释,揣摩形象

标题中的“怀古”暗示了作者怎样的情感抒发方式?

答:

答案:暗示了作者要通过怀古抒情,借古讽今、借古伤今。

2.赏景物(意象),分析形象

词中的“一片神鸦社鼓”表现了抒情主人公怎样的情感?

答:

答案:词人通过对敌占区民众祭祀佛狸景象的描述,表达了对敌占区民众文化心理认同变化的担忧和完成统一大业的急迫心情。

3.抓描写,把握形象

词中的“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”三句表现了怎样的词人形象?

答:

答案:表现了仰慕英雄,渴望收复中原、建功立业的词人形象。

4.析典故,理解形象

词中的“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”表现了怎样的词人形象?

答:

答案:渴望如廉颇那样老骥伏枥、报效祖国,但又感叹英雄迟暮、报国无门、壮志难酬因而情感悲愤的词人形象。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

鉴赏人物形象题答题“三步骤”

【典题示例】

阅读下面两首宋诗,回答问题。

寻诗两绝句

陈与义

其 一

楚酒困人三日醉,园花经雨百般红。

无人画出陈居士①,亭角寻诗满袖风。

其 二

爱把山瓢②莫笑侬,愁时引睡有奇功。

醒来推户寻诗去,乔木峥嵘明月中。

【注】 ①居士:指文人雅士。②山瓢:天然粗陋的酒器。

诗中“陈居士”的形象特点是什么?请结合两首诗加以分析。

[解题流程]

从描写看:第一首诗中直接描写陈居士的是第一句和第四句:喝酒喝到大醉三日,站在亭角临风寻诗。第二首诗中前三句都直接描写陈居士:饮酒喜欢用天然粗陋的酒器,烦恼时喝酒大睡,醒来推窗赏着月色寻诗。从陈居士喜爱饮酒,可见出其性格中的洒脱;“亭角寻诗”和“推户寻诗”则表现了诗人高雅的志趣。

答:

答案:①行为洒脱:“楚酒困人三日醉”“爱把山瓢莫笑侬”,从陈居士喜欢喝酒可以看出他洒脱的性格特点。②情趣高雅:“亭角寻诗满袖风”“醒来推户寻诗去”,白天寻诗,夜晚寻诗,表现了陈居士沉迷于诗歌创作的高雅情趣。

题型二 事物形象——你的容颜我的心

诗歌的事物形象,指咏物诗或杂诗中的物象。鉴赏事物形象往往由物及人,从物人一体的角度把握事物的特点。高考对古代诗歌中的事物形象的考查主要体现在两个方面:概括物象的内涵或特点,分析物象的作用。

一、知识梳理——古代诗歌中常见的六种物象类别

类 别 常见意象 举 例

送别类 杨柳、长亭、南浦、美酒 昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。(《诗经·小雅·采薇》)

思乡类 月亮、鸿雁、莼羹鲈脍、双鲤 春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜州》)

愁苦类 梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃、斜阳 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。(李清照《声声慢》)

爱情类 红豆、莲、连理枝、比翼鸟 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。(白居易《长恨歌》)

战争类 投笔、长城、楼兰、柳营、请缨、羌笛 羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。(王之涣《凉州词》)

闲适类 五柳、东篱、三径、菊花 采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)

【边练边悟】

根据诗句,完成表格。

诗 句 物象特征 品质/寓意

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。(梅)

雨洗娟娟净,风吹细细香。但令无剪伐,会见拂云长。(竹)

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。(菊)

孤兰生幽园,众草共芜没。虽照阳春晖,复悲高秋月。(兰)

离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。(草)

青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。(丁香)

居高声自远,非是藉秋风。(蝉)

答案:梅:不惧严寒,傲然独放 不与世俗同流合污,淡泊,顽强不屈 竹:亭亭而立,节节而高 正直、不屈 菊:凌霜自行 不趋炎附势,生性淡泊 兰:清雅幽香,姿态优美,芳草自怜 高洁美好 草:生命力强,生生不息 顽强不屈 丁香:素雅、清纯、美丽,幽香沁人心脾 愁思 蝉:清露高声 对高风亮节的追求

二、技法指导——鉴赏事物形象“三方法”

1.借相关语句或关键词来分析物象

事物的形象并不是凭空而来的,而是通过相关诗句表现出来的,有时则通过关键词语来突出。因此在分析时一定要结合相关内容进行分析。

2.由表及里把物象的含义挖掘出来

任何一首诗作,其目的不是咏物本身,而是为了表达某种感情。因此,透过现象看到本质是赏析的重点和难点。

3.知人论世,结合创作背景或作者阅历作答

很多作品是有时代背景的,其情感的抒发与作者的阅历有着千丝万缕的联系。因此在分析物象后,还要结合相关背景深入分析。

【即练即悟】

1.借相关语句或关键词来分析物象

《声声慢(寻寻觅觅)》一词为写“愁”,词人主要选取了哪些意象?这些意象是如何体现出“愁”的?

答:

答案:选取了具有季节特征的意象:秋风、淡酒、征雁、黄花、梧桐、细雨。秋风:秋风寒骨,天寒心冷。淡酒:举杯消愁愁更愁,酒入愁肠化作“伤心”泪。雁:相思,南来秋雁,正是往昔在北方见到的,寄怀乡思人之意。黄花:黄花繁盛,无心赏,满地堆积又衬人憔悴。风寒心冷,酒难浇愁;风送雁声,反添思乡之痛;征雁、黄花又引发词人“人归落雁后,思发在花前”的感伤;又以梧桐、细雨渲染,这份愁思已浓得化不开。这些有着深厚文化底蕴的意象,把词人的愁形象化了,具体化了,生动化了,能带给人更多的艺术想象、艺术享受。

2.由表及里把物象的含义挖掘出来

“槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。 昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?”(晏殊《蝶恋花》)词中的菊和兰是怎样的形象?有何作用?

答:

答案:菊花笼罩在轻烟薄雾之中,似脉脉含愁;兰花沾着露珠,像默默饮泣。兰和菊本身就含有某种象征意义(象征品格的幽洁),“愁烟”“泣露”将菊和兰人格化,将主观感情移于客观景物,透露出女主人公自己的哀愁。

3.知人论世,结合创作背景或作者阅历作答

“西陆蝉声唱,南冠客思深。不堪玄鬓影,来对白头吟。露重飞难进,风多响易沉。无人信高洁,谁为表予心?”(骆宾王《在狱咏蝉》)诗中刻画了蝉怎样的形象?表达了诗人怎样的感情?

答:

答案:诗歌刻画了蝉居食高洁,但是露重霜浓翅难举,大风多起声难闻的形象。诗人以蝉自喻,表达了蒙冤受屈,有志难伸的愤激之情。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)理解意象含义“三步骤”

(二)准确分析意象作用的四个思考角度

1.营造意境

意象的作用之一是造境,众多意象组合在一起,渲染了某种氛围,奠定了感情基调。思考的着力点在于营造了什么样的意境。如冷清的意象营造的是凄清的氛围,奠定的是伤感的基调。

2.表情达意

一些传统意象在表情达意上的作用往往是固定的,如“江湖扁舟”“月落乌啼”传达出“诗人的羁旅之苦”,“空城落花”传达出作者“对国势衰危的哀叹”“一腔的爱国情”。意象在传达情感方面的作用由具体诗歌而定。

3.衬托人物

一是为人物的活动提供环境和背景,二是衬托人物节操或品格。

4.结构作用

或为前后照应,或为全诗线索。

【典题示例】

(2020·全国卷Ⅲ)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

苦 笋

陆 游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

【注】 ①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

[解题流程]

第一步:概括物象的表层特点。

根据“骈头脱襁白玉婴”可知,剥去外皮的竹笋洁白鲜嫩;根据“苦节乃与生俱生”可知,苦笋口感苦涩,令一些人不喜欢。

第二步:分析物象内涵。

根据“极知耿介种性别”可知,苦笋性格耿介,与别的品种不同。

第三步:点出物象意义。

苦笋“苦节”“耿介”的特点,与魏征刚直方正的品格相似。

答:

答案:①历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的滋味并不适口;②苦笋与生俱来的“苦节”,象征耿介性格,与魏征方正的人格相似,应该得到认可。

题型三 景物形象——道是无晴却有晴

景物形象是指诗歌中描绘的自然景物和人文景物。诗中的景物形象是情中之景,既有单个景物形象(即意象,在上面已讲解),也有由多个景物形象组合成的意境。“意境”,就是作者的“真感情”与客观景物融为一体而创造出来的感人的艺术境界。

从高考命题来看,对景物形象的考查往往有三种类型:一是画面描述,二是意境赏析,三是分析写景作用。

一、知识梳理——古代诗歌中常见意境特点

特 点 举 例

雄浑壮丽 王维《使至塞上》:“大漠孤烟直,长河落日圆。”

壮阔苍茫 李白《忆秦娥》:“西风残照,汉家陵阙。”

苍凉悲壮 杜甫《旅夜书怀》:“飘飘何所似,天地一沙鸥。”

闲适恬淡 陶渊明《饮酒》:“采菊东篱下,悠然见南山。”

清幽明净 王维《山居秋暝》:“明月松间照,清泉石上流。”

明丽清新 刘禹锡《竹枝词二首(其一)》:“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”

萧疏清寂 韦应物《淮上即事寄广陵亲故》:“秋山起暮钟,楚雨连沧海。”

安谧美好 王维《辛夷坞》:“木末芙蓉花,山中发红萼。”

高远深邃 晏殊《蝶恋花》:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”

淡雅幽远 秦观《浣溪沙》:“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”

清冷幽静 王维《过香积寺》:“泉声咽危石,日色冷青松。”

【边练边悟】

分别概括下列诗句的意境类型。

(1)迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。[杜甫《绝句二首(其一)》]

(2)念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。(柳永《雨霖铃》)

(3)乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

(4)二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。(姜夔《扬州慢》)

(5)春色满园关不住,一枝红杏出墙来。(叶绍翁《游园不值》)

(1)________________ (2)________________

(3)________________ (4)________________

(5)________________

答案:(1)明净绚丽 (2)冷寂寥廓 (3)昂扬开阔 (4)清冷萧条 (5)生机盎然

1.描摹景物不能直译

对景物形象的分析要用自己的语言来概括作答,不能直译原诗。要把景物特点描绘出来,再写出诗人的心境。

2.景物形象要与感情、技巧结合分析

不能单纯地分析景物形象,要结合诗人的感情和诗歌的写作技巧深入分析。

3.景物形象要结合背景分析

有的诗词中的景物形象需要结合作者生活的时代背景分析,这个背景有的是考生熟知的,有的是诗词注释中注明的。

【即练即悟】

1.描摹景物不能直译,要把景物特点描绘出来,写出诗人的心境

《天净沙·秋思》中的“夕阳西下,断肠人在天涯”描写了怎样的景象?

答:

答案:夕阳渐渐地失去了光泽,从西边落下。凄寒的夜色里,只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。

2.景物形象要与感情、技巧结合分析

《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”描写了怎样的景象?请结合表达技巧和思想感情予以赏析。

答:

答案:天近黄昏,一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上,发出凄厉的哀鸣。小桥下流水哗哗作响,小桥边庄户人家炊烟袅袅。萧瑟的景象让人满目凄凉,又加上安详、温馨的小桥、流水、人家做反衬,使愁情、悲伤更为深切。

3.景物形象要结合背景分析

李贺诗歌“大漠沙如雪,燕山月似钩”描写了一幅怎样的景象?请结合诗人创作背景进行赏析。

答:

答案:这是唐代诗人李贺的组诗作品《马诗二十三首》中的第五首,这首诗名为咏马,实际上是借物抒怀。李贺一生怀才不遇,不被统治者赏识,写这首诗时正是作者最不得意之时,表面写景:平沙万里,在月光下像是铺上一层皑皑的霜雪;连绵的燕山山岭上,明月当空,如弯钩一般。这悲凉肃杀的战场景色,对立志报国之士有着异乎寻常的吸引力。作者渴望建功立业,却是报国无门。

三、考题示例——透析考题,知能迁移

(一)画面描述“两步骤”

【典题示例】

[例1] (2020·天津卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

纪 村 事

[唐]韦庄

绿蔓映双扉,循墙一径微。

雨多庭果烂,稻熟渚禽肥。

酿酒迎新社,遥砧送暮晖。

数声牛上笛,何处饷田[注]归。

【注】 饷田:到田间送饭。

“酿酒迎新社,遥砧送暮晖”描写了什么样的乡村场景?

[解题流程]

第一步:描绘画面。

“酿酒迎新社”,写农人为准备社日的祭祀活动而忙于酿造美酒,这句呈现出一派热闹、忙碌的景象。“遥砧送暮晖”,写远处传来的捣衣声送走了落日余晖,显现出乡村宁静和谐的氛围。

第二步:概括画面特点。

颈联描写出繁忙、充实、安宁、祥和的农村劳动、生活场景。

答:

答案:为准备祭祀、祈求丰收,农人在忙于酿酒;暮色渐浓,远处飘来捣衣的声音。描写了忙碌而祥和的农村生活场景。

(二)意境赏析“四步骤”

说明:有时个别步骤需要整合,作答时要根据题目的具体情况灵活处理。

【典题示例】

[例2] 阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

度破讷沙①二首(其二)

李 益

破讷沙头雁正飞,?鹈泉②上战初归。

平明日出东南地,满碛寒光生铁衣。

【注】 ①破讷沙:沙漠名。②?鹈泉:泉水名。

请从意境营造的角度,赏析全诗。

[解题流程]

第一步:筛选诗歌中的典型景物(意象)。

前两句的主要意象有辽远的大漠、高飞的大雁。后两句的主要意象有日出、铁衣。

第二步:描述诗歌所呈现的图景画面。

把第一步中筛选出来的主要意象组合,描摹画面。全诗描绘了戍边将士战罢归来的图景。

第三步:概括画面氛围特征。

辽远的大漠、高飞的大雁,既有胜利者的喜悦,也有征人的乡思,构成喜忧对比;日出东南、铁衣生寒,既表现了壮阔背景下军容的整肃,也暗含了军旅生活的艰辛,构成暖冷、声色等的比照。由此可概括出雄健、壮美的意境。

第四步:根据氛围特征分析情感。

根据上面的意境分析,不难概括出征人慷慨悲壮的情怀。

答:

答案:全诗描绘了戍边将士战罢归来的图景。前两句写大漠辽远、大雁高飞,既有胜利者的喜悦,也有征人的乡思;后两句写日出东南、铁衣生寒,既表现了壮阔背景下军容的整肃,也暗含了军旅生活的艰辛。诗歌撷取极具边塞特色的含蕴丰富的意象,通过喜忧、暖冷、声色等的比照映衬,营造出雄健、壮美的意境,抒写了征人慷慨悲壮的情怀。

(三)分析景物作用答题“两技巧”

1.把握景物描写的一般作用

(1)交代事件发生的时令、地点。

(2)渲染气氛,营造氛围。如《琵琶行并序》中的“枫叶荻花秋瑟瑟”一句,就营造出与朋友离别时的萧瑟、落寞的氛围。

(3)烘托人物的形象或心理。在表达技巧上,常用象征手法或比喻的修辞手法,如常用雪、竹、梅、松、鹤、荷、金风玉露等,衬托人物品行高洁、性格坚毅、情感纯洁等。

(4)在结构中的作用。

开篇:引出下文,为下文做铺垫,奠定情感基调。

中间:承转过渡。

结尾:照应开头,使结构更加完整。以景结情,含蓄蕴藉,回味无穷。

(5)写景的作用还有寄情、寓理、显志等。如“夕阳无限好,只是近黄昏”包蕴着对晚唐衰败的叹息;“青山遮不住,毕竟东流去”蕴含着事物变化发展不以人的意志为转移的哲理;“采菊东篱下,悠然见南山”显现出对隐逸生活的快意。

2.分析写景的作用,一定要联系诗歌的主旨,遵照题干所指定的方向思考作答。

答题规范:

(1)明确指出其作用。

(2)对所写景物进行分析,一定要与“作用”对应。

(3)若“作用”是多方面的,可按题干要求逐条亮明观点并具体分析。

【典题示例】

[例3] 阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

对 雪①

杜 甫

战哭多新鬼,愁吟独老翁。

乱云低薄暮,急雪舞回风。

瓢弃樽无绿,炉存火似红。

数州消息断,愁坐正书空②。

【注】 ①此诗写于“安史之乱”期间,长安失陷时,诗人逃到半路被叛军抓住,解送回长安。②《世说新语·黜免》载:“殷中军(殷浩)被废,在信安,终日恒书空作字。扬州吏民寻义逐之,窃视,唯作‘咄咄怪事’四字而已。”

诗歌的第二联描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

[解题流程]

第一步:对于第一问,应抓住景物及其特点分析。

首先明确第二联的景物有:云、薄暮、雪、风。云用了一个“乱”字来形容,雪是“急雪”,风用了“舞”“回”来形容,综合以上分析可知,颔联描绘的是黄昏时候云乱、风急、雪紧的景象。

第二步:对于用意可以从内容、结构两方面来把握。

内容上联系诗句“战哭多新鬼”、写作背景“安史之乱”、作者遭遇等可以知道作者借哀景抒哀情,这样的景越发衬托出作者在战乱中的悲凉,同时也表现了他忧国忧民的情怀。结构上,雪景的描绘照应标题“对雪”:诗人独坐斗室,反复愁吟,从乱云欲雪一直到急雪回风,满怀的愁绪,仿佛和严寒的天气交织融化在一起了。这一句情景交融,也为下文写个人感遇和对战事时局的忧虑做了铺垫。这首诗表现了杜甫对国家和亲人的命运深切关怀而又无从着力的苦闷心情。

答:

答案:诗歌第二联描写了黄昏时候云乱、风急、雪紧的景象。用意:诗人借景抒情,通过描写飞雪的状态,表现自己在战乱之中内心的悲凉;同时呼应诗歌标题“对雪”,为下文描写室内景象和抒发诗人感情做铺垫,有利于突出诗歌忧国忧民的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录