5.1《念奴娇赤壁怀古》教学课件2021—2022学年人教版高中语文必修四(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1《念奴娇赤壁怀古》教学课件2021—2022学年人教版高中语文必修四(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-29 21:32:21 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

念奴娇 赤壁怀古

苏 轼

印

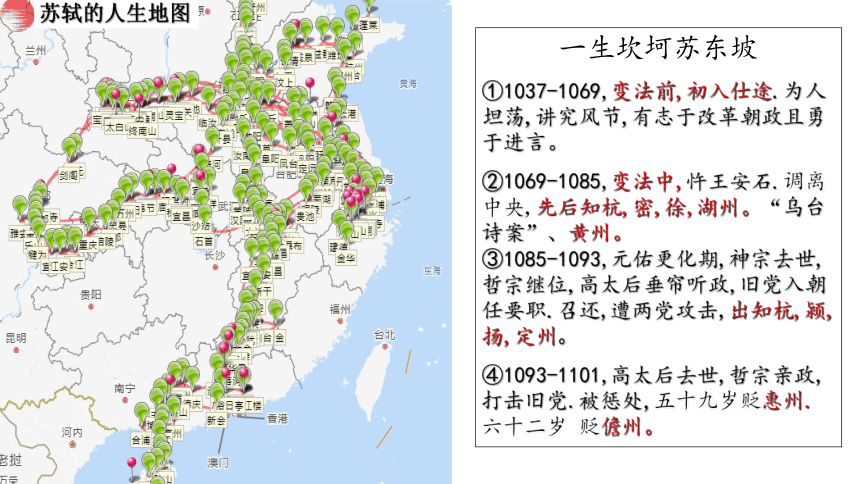

苏轼的人生地图

一生坎坷苏东坡

①1037-1069,变法前,初入仕途.为人坦荡,讲究风节,有志于改革朝政且勇于进言。

②1069-1085,变法中,忤王安石.调离中央,先后知杭,密,徐,湖州。“乌台诗案”、黄州。

③1085-1093,元佑更化期,神宗去世,哲宗继位,高太后垂帘听政,旧党入朝任要职.召还,遭两党攻击,出知杭,颍,扬,定州。

④1093-1101,高太后去世,哲宗亲政,打击旧党.被惩处,五十九岁贬惠州.六十二岁 贬儋州。

《念奴娇 赤壁怀古》

“念奴娇”为词牌名,念奴是唐代一个很著名的歌伎,调因此而得名。

“赤壁怀古”是题目,是词要咏怀的内容。“赤壁”,即黄州城外的赤鼻矶,并非赤壁大战之处。“怀古”,题材为咏史怀古诗。

解题

本词作于宋神宗元丰五年(1082)七月,当时苏轼被贬黄州,常常寄情山水。

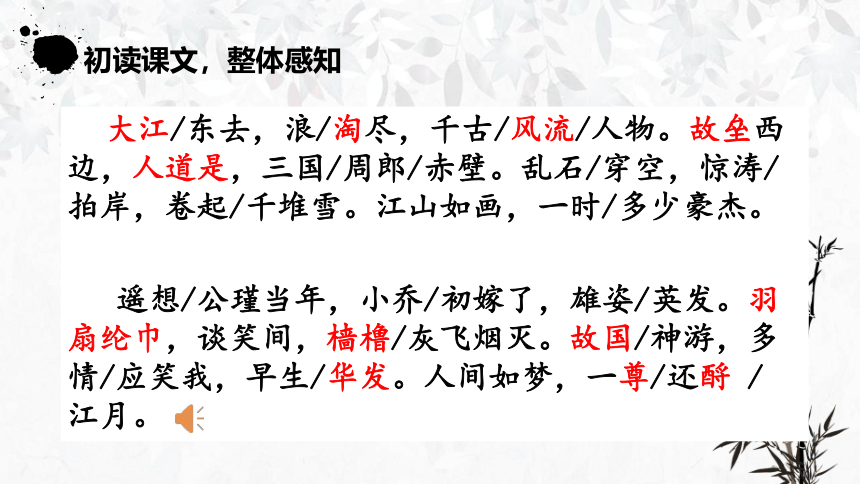

初读课文,整体感知

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流/人物。故垒西边,人道是,三国/周郎/赤壁。乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。江山如画,一时/多少豪杰。

遥想/公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹/灰飞烟灭。故国/神游,多情/应笑我,早生/华发。人间如梦,一尊/还酹 / 江月。

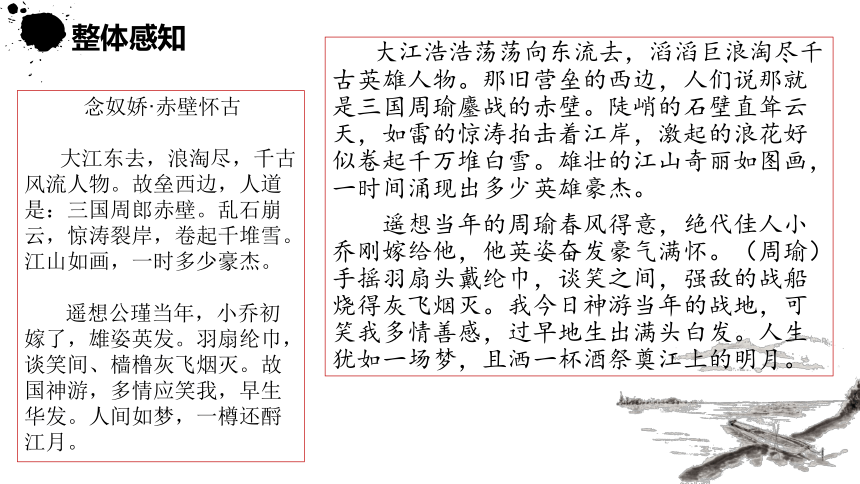

大江浩浩荡荡向东流去,滔滔巨浪淘尽千古英雄人物。那旧营垒的西边,人们说那就是三国周瑜鏖战的赤壁。陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。雄壮的江山奇丽如图画,一时间涌现出多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜春风得意,绝代佳人小乔刚嫁给他,他英姿奋发豪气满怀。(周瑜)手摇羽扇头戴纶巾,谈笑之间,强敌的战船烧得灰飞烟灭。我今日神游当年的战地,可笑我多情善感,过早地生出满头白发。人生犹如一场梦,且洒一杯酒祭奠江上的明月。

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一樽还酹江月。

整体感知

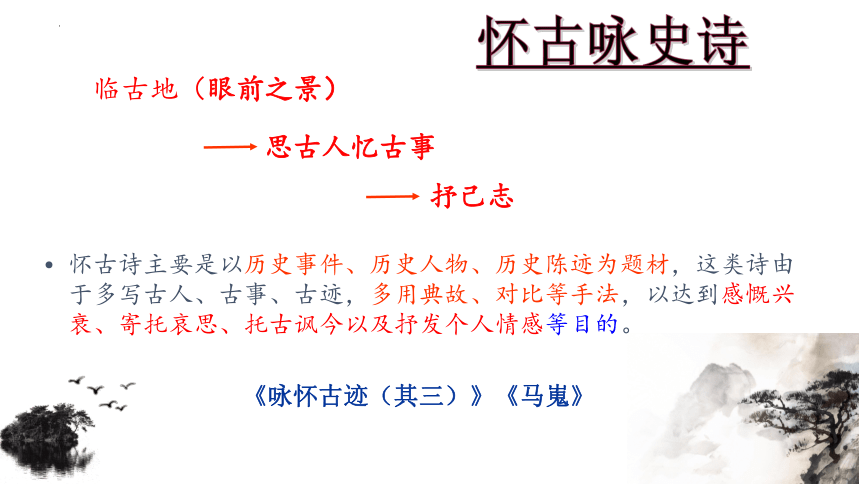

怀古咏史诗

临古地(眼前之景)

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今以及抒发个人情感等目的。

《咏怀古迹(其三)》《马嵬》

思古人忆古事

抒己志

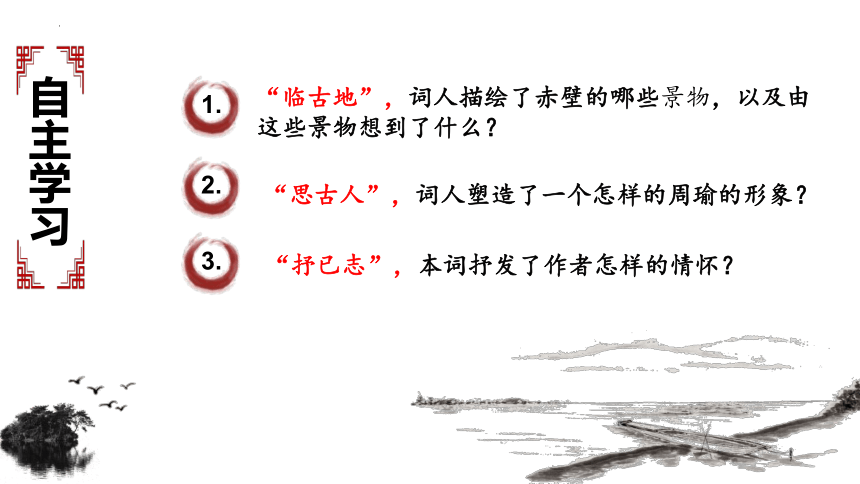

自主学习

1.

“临古地”,词人描绘了赤壁的哪些景物,以及由这些景物想到了什么?

2.

3.

“思古人”,词人塑造了一个怎样的周瑜的形象?

“抒已志”,本词抒发了作者怎样的情怀?

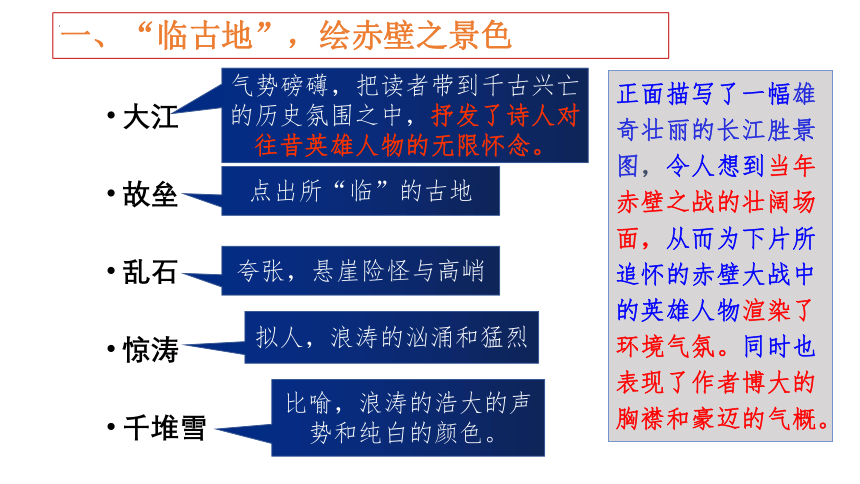

大江

故垒

乱石

惊涛

千堆雪

气势磅礴,把读者带到千古兴亡的历史氛围之中,抒发了诗人对往昔英雄人物的无限怀念。

拟人,浪涛的汹涌和猛烈

比喻,浪涛的浩大的声势和纯白的颜色。

夸张,悬崖险怪与高峭

正面描写了一幅雄奇壮丽的长江胜景图,令人想到当年赤壁之战的壮阔场面,从而为下片所追怀的赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。同时也表现了作者博大的胸襟和豪迈的气概。

点出所“临”的古地

一、“临古地”,绘赤壁之景色

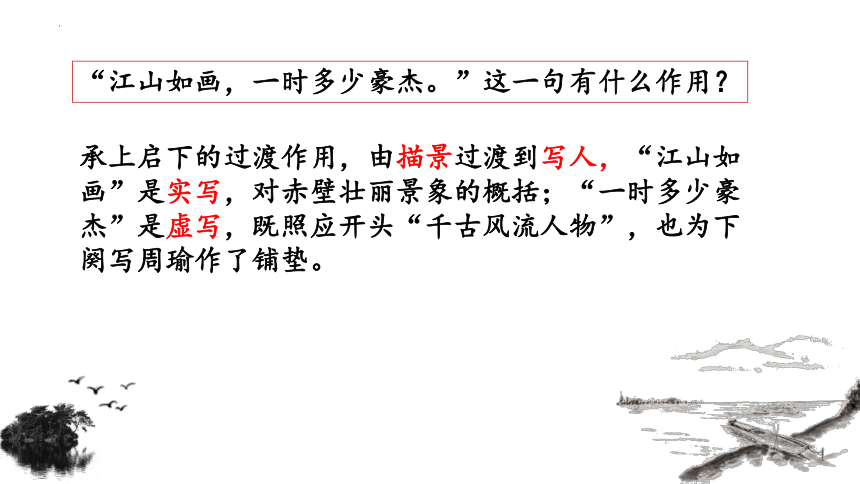

“江山如画,一时多少豪杰。”这一句有什么作用?

承上启下的过渡作用,由描景过渡到写人,“江山如画”是实写,对赤壁壮丽景象的概括;“一时多少豪杰”是虚写,既照应开头“千古风流人物”,也为下阕写周瑜作了铺垫。

二、“思古人”,塑周瑜之形象

小乔初嫁了

雄姿英发,羽扇纶巾

谈笑间,樯橹灰飞烟灭

——年轻得志(侧面衬托、美人衬英雄)

——英姿勃发、儒雅斯文、风度翩翩

——指挥若定、从容不迫的大将风度

(正面描写、外貌)

(侧面衬托、夸张)

作者塑造了一个少年得志、风流儒雅、潇洒自如、从容不迫的儒将形象。

古

今

周瑜

苏轼

雄姿英发

早生华发

谈笑破敌

以酒酹月

古今结合,由周瑜的年轻得志(咏史),感慨自己年岁将老,壮志难酬(言志)。

为什么要塑造这样一个周瑜的形象?

年轻有为 功成名就

年华已逝 功业难成

对比

三、“抒已志”,品作者之情怀

多情应笑我

( )笑( )

笑中滋味都几许?

如何理解作品中“人生如梦” ?

这其实也就是他的一种人生态度。苏轼对比周瑜,这落差是极大的,更增添了他壮志未酬的失落,所以心境苍凉,消沉之情是难免的。但是,他真的消极吗?苏轼毕竟是苏轼,他特别想得开,“人生如梦”,人生犹如梦一般,所有风流人物不也都随着大江而东去,洗涤荡尽了吗!那么又何必去执着呢。人生不如意事十有八九,所以他也特别洒脱,把酒洒在地上祭奠江月了,既有哀悼千古风流人物的意思,也有引月为知己,向江月寻求安慰的意思。

《念奴娇·赤壁怀古》小结

这首词由 写起,进而 ,又联想到 ,抒发了词人 的思想感情。

壮美的赤壁奇景

追怀年轻有为的周瑜

词人自己屡屡被贬,功业无成的状况

仰慕古代英杰、感慨自己未能建立功业

《念奴娇·赤壁怀古》是公认的豪放派代表作,其“豪放”表现在哪些方面?

1、描绘壮丽之景。“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”画面波澜壮阔,雄奇壮美。

2、刻画豪迈之人。下片着重塑造的是一个少年得志、风流儒雅、潇洒自如、从容不迫的儒将形象。

3、抒发壮志豪情。通过塑造功成名就的周瑜,表明了自己渴望建功立业的心态,表达出豪放洒脱之情。

定风波

苏轼

自主学习:

自主学习:

1、朗读并背诵这首词。

2、从小序中可以获得哪些信息?

3、这首词有苏轼的豪放的特点吗?你从哪些方面看出来的?请简要分析。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)。

一、刻画了豪迈之人

文中塑造了一位怎样的形象?并从原文中找依据(词、句)。

塑造了一位吟啸徐行、拄着竹杖、穿着草鞋、顶风冒雨,不畏艰难、镇定从容、洒脱自在、旷达乐观的形象。

二、抒发了壮志豪情

本词通过一件什么事,展现了作者什么样的情怀?请找出具体诗句来进行分析。

1、莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。——是牛毛细雨还是倾盆大雨?你理解的雨势如何?

2、竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?——“竹杖”“芒鞋”诚然轻巧,然而在雨中行走用它,怎么能比“骑马”还“轻”呢?

3、一蓑烟雨任平生。——序文已说“雨具先去”,可这里为什么又有“一蓑”,前后不是矛盾吗?如何理解?

4、料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。——春风是“料峭”的,而作者却是“微冷”,怎么理解?苏轼喝没喝酒,为何喝酒?此词是不是他酒后的自我宽慰?

5、回首向来萧瑟处,归去,——“归去”和陶渊明《归园田居》的“归去”是否相同?苏轼的“归去”是归向何处?

6、也无风雨也无晴。——前面明明说“道中遇雨”,“已而遂晴”,可这为什么说“也无风雨也无晴”呢?

作者手持竹杖、脚穿草鞋在泥泞中行走,怎么能比“骑马”还“轻”呢?

“轻”,并不是他“身轻”,而是他的“心轻”,是他乐观精神的一种体现。

“竹杖芒鞋”本是草野百姓的装束,也是苏轼在黄州“半是闲人半是罪人”处境的体现。而“骑马”,是官者的形象,所以这一句,鲜明的表现了被贬苏轼的精神境界是超然外物的。

苏轼的“归去”是归向何处?

(1)归朝廷。苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中, 都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(2)归田园。他自己比较喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱,在山水间淡泊名利,皈依心灵。

(3)归佛门。自己取名东坡居士,和佛印等人的交往较密,可以看出佛教思想对他的影响也非常大,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达,跳出三界外,不在五行中。

(4)“归去”回归自我。他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、整合与统一,从而达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的表层含义和深层含义分别是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

“风雨”和“晴”:

自然界的风雨和晴天;

人生的逆境和顺境(名利的失和得、官职的降和升);

(一语双关)

这是词人面对仕途失意的旷达洒脱的胸襟。进退自如,宠辱不惊,不以物喜,不以己悲。

《定风波》以生活中遇雨这一小事,以小见大,生发出明智、深刻的人生哲理,塑造了在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解的一个乐观、旷达的词人形象。

评价:

简朴中见深意,寻常处生波澜

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山。”

贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

贬到儋州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生。”

雨中东坡——笑对人生风雨的达者

雨后东坡——堪破人生晴雨的智者

将庐山写得最有韵味的诗是苏东坡;将西湖写得最为传神的诗也是苏东坡;而中秋,自有了苏东坡大醉而作,其他便都“余词尽废”。……他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”、“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”、“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。

—— 方方《喜欢苏东坡(节选)》

苏东坡是个秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文作家,是新派的画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是工程师,是假道学的反对者,是瑜珈术的修炼者,是佛教徒,是士大夫,是皇帝的秘书,是饮酒成癖者,是心肠慈悲的法官,是政治上的坚持己见者,是月下的漫步者,是诗人,是生性诙谐爱开玩笑的人。

——林语堂《神·鬼·人—苏东坡传》

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须伸张的厚实,一种并不陡峭的高度。经历了一场旷世未遇的人生劫难的苏东坡,渐渐回归于清纯和空灵。

---余秋雨《苏东坡突围》

念奴娇 赤壁怀古

苏 轼

印

苏轼的人生地图

一生坎坷苏东坡

①1037-1069,变法前,初入仕途.为人坦荡,讲究风节,有志于改革朝政且勇于进言。

②1069-1085,变法中,忤王安石.调离中央,先后知杭,密,徐,湖州。“乌台诗案”、黄州。

③1085-1093,元佑更化期,神宗去世,哲宗继位,高太后垂帘听政,旧党入朝任要职.召还,遭两党攻击,出知杭,颍,扬,定州。

④1093-1101,高太后去世,哲宗亲政,打击旧党.被惩处,五十九岁贬惠州.六十二岁 贬儋州。

《念奴娇 赤壁怀古》

“念奴娇”为词牌名,念奴是唐代一个很著名的歌伎,调因此而得名。

“赤壁怀古”是题目,是词要咏怀的内容。“赤壁”,即黄州城外的赤鼻矶,并非赤壁大战之处。“怀古”,题材为咏史怀古诗。

解题

本词作于宋神宗元丰五年(1082)七月,当时苏轼被贬黄州,常常寄情山水。

初读课文,整体感知

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流/人物。故垒西边,人道是,三国/周郎/赤壁。乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。江山如画,一时/多少豪杰。

遥想/公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹/灰飞烟灭。故国/神游,多情/应笑我,早生/华发。人间如梦,一尊/还酹 / 江月。

大江浩浩荡荡向东流去,滔滔巨浪淘尽千古英雄人物。那旧营垒的西边,人们说那就是三国周瑜鏖战的赤壁。陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。雄壮的江山奇丽如图画,一时间涌现出多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜春风得意,绝代佳人小乔刚嫁给他,他英姿奋发豪气满怀。(周瑜)手摇羽扇头戴纶巾,谈笑之间,强敌的战船烧得灰飞烟灭。我今日神游当年的战地,可笑我多情善感,过早地生出满头白发。人生犹如一场梦,且洒一杯酒祭奠江上的明月。

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一樽还酹江月。

整体感知

怀古咏史诗

临古地(眼前之景)

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今以及抒发个人情感等目的。

《咏怀古迹(其三)》《马嵬》

思古人忆古事

抒己志

自主学习

1.

“临古地”,词人描绘了赤壁的哪些景物,以及由这些景物想到了什么?

2.

3.

“思古人”,词人塑造了一个怎样的周瑜的形象?

“抒已志”,本词抒发了作者怎样的情怀?

大江

故垒

乱石

惊涛

千堆雪

气势磅礴,把读者带到千古兴亡的历史氛围之中,抒发了诗人对往昔英雄人物的无限怀念。

拟人,浪涛的汹涌和猛烈

比喻,浪涛的浩大的声势和纯白的颜色。

夸张,悬崖险怪与高峭

正面描写了一幅雄奇壮丽的长江胜景图,令人想到当年赤壁之战的壮阔场面,从而为下片所追怀的赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。同时也表现了作者博大的胸襟和豪迈的气概。

点出所“临”的古地

一、“临古地”,绘赤壁之景色

“江山如画,一时多少豪杰。”这一句有什么作用?

承上启下的过渡作用,由描景过渡到写人,“江山如画”是实写,对赤壁壮丽景象的概括;“一时多少豪杰”是虚写,既照应开头“千古风流人物”,也为下阕写周瑜作了铺垫。

二、“思古人”,塑周瑜之形象

小乔初嫁了

雄姿英发,羽扇纶巾

谈笑间,樯橹灰飞烟灭

——年轻得志(侧面衬托、美人衬英雄)

——英姿勃发、儒雅斯文、风度翩翩

——指挥若定、从容不迫的大将风度

(正面描写、外貌)

(侧面衬托、夸张)

作者塑造了一个少年得志、风流儒雅、潇洒自如、从容不迫的儒将形象。

古

今

周瑜

苏轼

雄姿英发

早生华发

谈笑破敌

以酒酹月

古今结合,由周瑜的年轻得志(咏史),感慨自己年岁将老,壮志难酬(言志)。

为什么要塑造这样一个周瑜的形象?

年轻有为 功成名就

年华已逝 功业难成

对比

三、“抒已志”,品作者之情怀

多情应笑我

( )笑( )

笑中滋味都几许?

如何理解作品中“人生如梦” ?

这其实也就是他的一种人生态度。苏轼对比周瑜,这落差是极大的,更增添了他壮志未酬的失落,所以心境苍凉,消沉之情是难免的。但是,他真的消极吗?苏轼毕竟是苏轼,他特别想得开,“人生如梦”,人生犹如梦一般,所有风流人物不也都随着大江而东去,洗涤荡尽了吗!那么又何必去执着呢。人生不如意事十有八九,所以他也特别洒脱,把酒洒在地上祭奠江月了,既有哀悼千古风流人物的意思,也有引月为知己,向江月寻求安慰的意思。

《念奴娇·赤壁怀古》小结

这首词由 写起,进而 ,又联想到 ,抒发了词人 的思想感情。

壮美的赤壁奇景

追怀年轻有为的周瑜

词人自己屡屡被贬,功业无成的状况

仰慕古代英杰、感慨自己未能建立功业

《念奴娇·赤壁怀古》是公认的豪放派代表作,其“豪放”表现在哪些方面?

1、描绘壮丽之景。“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”画面波澜壮阔,雄奇壮美。

2、刻画豪迈之人。下片着重塑造的是一个少年得志、风流儒雅、潇洒自如、从容不迫的儒将形象。

3、抒发壮志豪情。通过塑造功成名就的周瑜,表明了自己渴望建功立业的心态,表达出豪放洒脱之情。

定风波

苏轼

自主学习:

自主学习:

1、朗读并背诵这首词。

2、从小序中可以获得哪些信息?

3、这首词有苏轼的豪放的特点吗?你从哪些方面看出来的?请简要分析。

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

地点(沙湖道中)

天气(雨、晴)

人物(拿着雨具的仆人、苏轼及同行者)

事件(途中遇雨)

写作缘由(因为途中遇雨引发感慨而写)。

一、刻画了豪迈之人

文中塑造了一位怎样的形象?并从原文中找依据(词、句)。

塑造了一位吟啸徐行、拄着竹杖、穿着草鞋、顶风冒雨,不畏艰难、镇定从容、洒脱自在、旷达乐观的形象。

二、抒发了壮志豪情

本词通过一件什么事,展现了作者什么样的情怀?请找出具体诗句来进行分析。

1、莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。——是牛毛细雨还是倾盆大雨?你理解的雨势如何?

2、竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?——“竹杖”“芒鞋”诚然轻巧,然而在雨中行走用它,怎么能比“骑马”还“轻”呢?

3、一蓑烟雨任平生。——序文已说“雨具先去”,可这里为什么又有“一蓑”,前后不是矛盾吗?如何理解?

4、料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。——春风是“料峭”的,而作者却是“微冷”,怎么理解?苏轼喝没喝酒,为何喝酒?此词是不是他酒后的自我宽慰?

5、回首向来萧瑟处,归去,——“归去”和陶渊明《归园田居》的“归去”是否相同?苏轼的“归去”是归向何处?

6、也无风雨也无晴。——前面明明说“道中遇雨”,“已而遂晴”,可这为什么说“也无风雨也无晴”呢?

作者手持竹杖、脚穿草鞋在泥泞中行走,怎么能比“骑马”还“轻”呢?

“轻”,并不是他“身轻”,而是他的“心轻”,是他乐观精神的一种体现。

“竹杖芒鞋”本是草野百姓的装束,也是苏轼在黄州“半是闲人半是罪人”处境的体现。而“骑马”,是官者的形象,所以这一句,鲜明的表现了被贬苏轼的精神境界是超然外物的。

苏轼的“归去”是归向何处?

(1)归朝廷。苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中, 都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(2)归田园。他自己比较喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱,在山水间淡泊名利,皈依心灵。

(3)归佛门。自己取名东坡居士,和佛印等人的交往较密,可以看出佛教思想对他的影响也非常大,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达,跳出三界外,不在五行中。

(4)“归去”回归自我。他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、整合与统一,从而达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

“也无风雨也无晴”中的“风雨”和“晴”的表层含义和深层含义分别是什么?这一句写出了词人怎样的人生感悟?

“风雨”和“晴”:

自然界的风雨和晴天;

人生的逆境和顺境(名利的失和得、官职的降和升);

(一语双关)

这是词人面对仕途失意的旷达洒脱的胸襟。进退自如,宠辱不惊,不以物喜,不以己悲。

《定风波》以生活中遇雨这一小事,以小见大,生发出明智、深刻的人生哲理,塑造了在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解的一个乐观、旷达的词人形象。

评价:

简朴中见深意,寻常处生波澜

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山。”

贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。”

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

贬到儋州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生。”

雨中东坡——笑对人生风雨的达者

雨后东坡——堪破人生晴雨的智者

将庐山写得最有韵味的诗是苏东坡;将西湖写得最为传神的诗也是苏东坡;而中秋,自有了苏东坡大醉而作,其他便都“余词尽废”。……他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”、“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”、“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。

—— 方方《喜欢苏东坡(节选)》

苏东坡是个秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文作家,是新派的画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是工程师,是假道学的反对者,是瑜珈术的修炼者,是佛教徒,是士大夫,是皇帝的秘书,是饮酒成癖者,是心肠慈悲的法官,是政治上的坚持己见者,是月下的漫步者,是诗人,是生性诙谐爱开玩笑的人。

——林语堂《神·鬼·人—苏东坡传》

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。这种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须伸张的厚实,一种并不陡峭的高度。经历了一场旷世未遇的人生劫难的苏东坡,渐渐回归于清纯和空灵。

---余秋雨《苏东坡突围》