第1课《中华文明的起源与早期国家》高中历史必修中外历史纲要上 一课一练

文档属性

| 名称 | 第1课《中华文明的起源与早期国家》高中历史必修中外历史纲要上 一课一练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 565.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 10:28:37 | ||

图片预览

文档简介

第1课《中华文明的起源与早期国家》

2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上

一、单选题

1.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制

A.推动了血缘宗法制的发展 B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段 D.形成天子权力的高度集中

2.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能

A.具备国家的初始形态 B.氏族制度不复存在

C.形成规范的礼乐制度 D.青铜铸造技术成熟

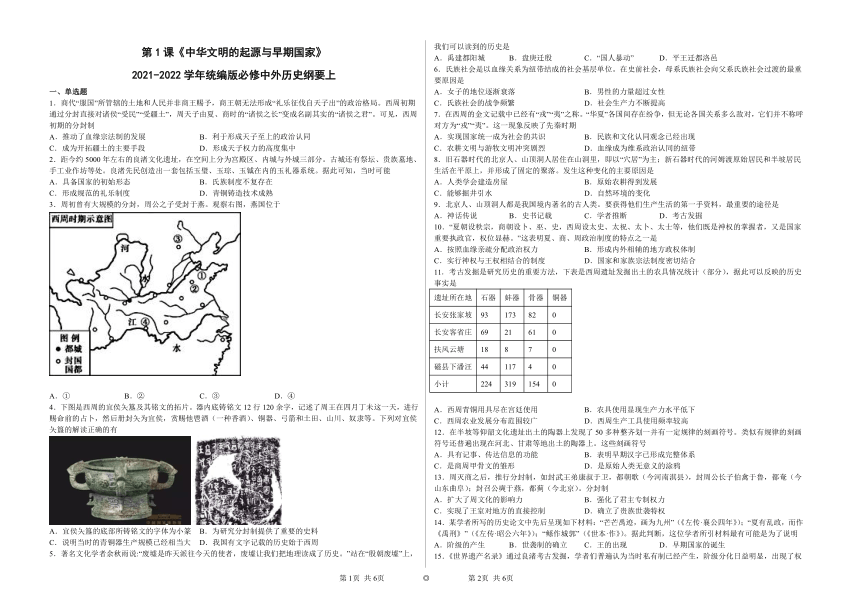

3.周初曾有大规模的分封,周公之子受封于燕。观察右图,燕国位于

A.① B.② C.③ D.④

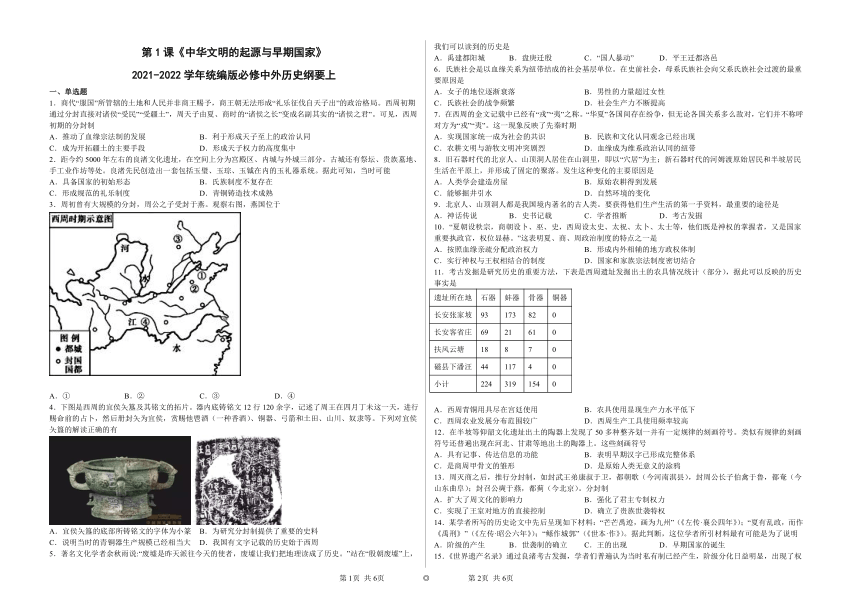

4.下图是西周的宜侯夨簋及其铭文的拓片。器内底铸铭文12行120余字,记述了周王在四月丁未这一天,进行赐命前的占卜,然后册封夨为宜侯,赏赐他鬯酒(一种香酒)、铜器、弓箭和土田、山川、奴隶等。下列对宜侯夨簋的解读正确的有

A.宜侯夨簋的底部所铸铭文的字体为小篆 B.为研究分封制提供了重要的史料

C.说明当时的青铜器生产规模已经相当大 D.我国有文字记载的历史始于西周

5.著名文化学者余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在“殷朝废墟”上,我们可以读到的历史是

A.禹建都阳城 B.盘庚迁殷 C.“国人暴动” D.平王迁都洛邑

6.氏族社会是以血缘关系为纽带结成的社会基层单位。在史前社会,母系氏族社会向父系氏族社会过渡的最重要原因是

A.女子的地位逐渐衰落 B.男性的力量超过女性

C.氏族社会的战争频繁 D.社会生产力不断提高

7.在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D.血缘成为维系政治认同的纽带

8.旧石器时代的北京人、山顶洞人居住在山洞里,即以“穴居”为主;新石器时代的河姆渡原始居民和半坡居民生活在平原上,并形成了固定的聚落。发生这种变化的主要原因是

A.人类学会建造房屋 B.原始农耕得到发展

C.能够掘井引水 D.自然环境的变化

9.北京人、山顶洞人都是我国境内著名的古人类。要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.考古发掘

10.“夏朝设秩宗,商朝设卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又是国家重要执政官,权位显赫。”这表明夏、商、周政治制度的特点之一是

A.按照血缘亲疏分配政治权力 B.形成内外相辅的地方政权体制

C.实行神权与王权相结合的制度 D.国家和家族宗法制度密切结合

11.考古发掘是研究历史的重要方法,下表是西周遗址发掘出土的农具情况统计(部分),据此可以反映的历史事实是

遗址所在地 石器 蚌器 骨器 铜器

长安张家坡 93 173 82 0

长安客省庄 69 21 61 0

扶风云塘 18 8 7 0

磁县下潘汪 44 117 4 0

小计 224 319 154 0

A.西周青铜用具尽在宫廷使用 B.农具使用显现生产力水平低下

C.西周农业发展分布范围较广 D.西周生产工具使用频率较高

12.在半坡等仰韶文化遗址出土的陶器上发现了50多种整齐划一并有一定规律的刻画符号。类似有规律的刻画符号还普遍出现在河北、甘肃等地出土的陶器上。这些刻画符号

A.具有记事、传达信息的功能 B.表明早期汉字已形成完整体系

C.是商周甲骨文的雏形 D.是原始人类无意义的涂鸦

13.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县),封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封制

A.扩大了周文化的影响力 B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制 D.确立了贵族世袭特权

14.某学者所写的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,画为九州”(《左传·襄公四年》);“夏有乱政,而作《禹刑》”(《左传·昭公六年》);“鲧作城郭”(《世本·作》)。据此判断,这位学者所引材料最有可能是为了说明

A.阶级的产生 B.世袭制的确立 C.王的出现 D.早期国家的诞生

15.《世界遗产名录》通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积 B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合 D.碳14测定年代为公元前3000年左右

16.关于启的继位,古书中有不同记载。《史记夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明

A.久远的历史难以形成统一的定论 B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料可以相互印证同一史实 D.从公天下到家天下并非一帆风顺

17.《周礼》所载,“以禽作六挚,以等诸臣:孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜,工商执鸡。”这反映出

A.西周实行重农抑商政策 B.商人地位一直都很低下

C.贱商思想具有历史传统 D.抑商为了维护等级秩序

18.公元前11世纪前期,生活在泾水、渭水流域的周国,其杰出首领姬昌(即周文王)任用姜尚、周公旦等整顿政治和军事,发展生产,迅速强大。当时姬昌

A.是商朝内服官 B.是商朝外服官 C.是周朝天下共主 D.与商朝没有关系

19.观察以下两图,下列相关表述正确的是

①周王和诸侯的关系是君臣关系

②周王和同姓诸侯是大宗和小宗的关系

③周王和诸侯的关系是等级从属关系

④周王对各诸侯国拥有绝对的统治权

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

20.我国新石器时代,以玉器来讲,东北的兴隆洼文化到长江下游的马家浜文化、河姆渡文化里都有玉玦出土,后来出现的玉璜使用范围更广。良渚文化的玉琮,从最北面的陕北榆林到最南面的广东也都有出土。上述现象体现了

①中华文明起源多元一体 ②新石器时代文化之间存在交流与互动

③中华早期文明全面辉煌 ④由“多元邦国”进入到“一体王朝”

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。

23.三星堆文化

材料一 1929年在四川广汉三星堆发现了大量玉石器,1986年对三星堆两个祭祀坑进行发掘,出土大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖、大量玉器和象牙等文物一千余件。三星堆遗址的年代相当于中原的新石器时代晚期至西周,是一个拥有青铜器、文字符号和大型礼仪建筑的文明;其城址规模很大,表明三星堆已步入国家门槛。

20世纪80年代以来,考古工作者在成都平原发掘了桂圆桥文化、宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、东周时期的巴蜀文化,各文化从新石器时代到战国,前后相承、延续不断。

在三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致;金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域鲜见,也与埃及、西亚、中亚等地区的出土文物判然有别。青铜器显现出以尊为首,与罍、瓿、盘形成组合的礼器系列。其器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。青铜神像、神树等带有神异色彩的器物,表明这个古蜀王国独特的宗教信仰体系和神权、政权一体化的系统。

——摘编自段渝《三星堆与巴蜀文化七十年》等

材料二 有学者认为,三星堆文化是夏、商文化的传播或分支;也有学者认为三星堆文化虽然受到中原文明较多的影响,学习和吸纳了中原青铜器和陶器中的某些形式,但从整体上看,仍然具有明显的自成体系的结构框架,因此是中国文明的起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

从材料二中选择一种观点,或者自拟观点,运用材料一提供的信息及所学,对其进行论证。

24.对于邈远的夏朝历史奥秘,需要以多种史料进行探寻。阅读材料,回答问题。

材料一 这部中国史的着眼点在社会组织的变迁、思想和文物的创辟,以及伟大人物的性格和活动。这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考……本书即以商朝为出发点,然后回顾其前有传说可稽的四五百年……在后人关于夏朝的一切传说和追记中,我们(所)能抽出比较可信的事实。

——张荫麟《中国史纲》(1941年)

材料二 我们如果不自满于神话与传说,那只有求助于考古学之地下发掘的证据,现在虽因为材料缺乏、考订困难,还没有明确的论断,可与古代的记载互证……我们今后研究古史,不必龂龂于文字记载的争辩,而只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道。

——周予同《开明本国史教本》(1931年)

(1)据材料一,分析《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”的原因,指出该书探索夏朝历史所依据的史料。

(2)据材料二,指出探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径,并分析其原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.B2.A3.C4.B5.B6.D7.B8.B9.D10.C11.B12.A13.A14.D15.B

16.D17.C18.B19.A20.A

21.提示关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非一帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人,说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

22.(1)旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

23.示例一:观点:三星堆文化是夏商文化的传播或分支。

论证:从时间上看,三星堆遗址的时间和夏商时代接近;从出土文物来看,文物形制体现夏商文化的影响;青铜器的铸造和青铜礼器的组合体现了青铜文明与礼制文明,与夏商文化具有一定相似性,但青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同。

示例二:观点:三星堆文化是中华文明起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

论证:三星堆文化有独立的起源和发展序列,从新石器时代到秦汉前后相承、延续不断。从三星堆出土的青铜器、文字符号、礼仪文明和城址规模来看,三星堆已进入早期的国家形态。青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同,具有民族和地域文化特征,所以三星堆文化应该是中华文明起源地之一。它和成都平原发掘的其他时期的文化一起,共同构成中华文明的文化基因。

示例三:观点:三星堆文化是中华文明多元一体的见证。

论证:三星堆出土的青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同,其宗教信仰和神权、政权等都具有民族和地域文化特征,体现了中华文明的多样性和丰富性,但是三星堆文化中又蕴含着青铜文明和礼制文明等华夏文明的因素,它和成都平原的其他文化一起,共同构成华夏文明的文化基因,是中华文明多元一体的见证。

24.(1)原因:该书侧重的项目需要确考的文字记录;夏朝历史缺乏当时的文字记录。

史料:传说;追记。

(2)路径:考古发掘。原因:神话传说、文字记载无法定论。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上

一、单选题

1.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制

A.推动了血缘宗法制的发展 B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段 D.形成天子权力的高度集中

2.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能

A.具备国家的初始形态 B.氏族制度不复存在

C.形成规范的礼乐制度 D.青铜铸造技术成熟

3.周初曾有大规模的分封,周公之子受封于燕。观察右图,燕国位于

A.① B.② C.③ D.④

4.下图是西周的宜侯夨簋及其铭文的拓片。器内底铸铭文12行120余字,记述了周王在四月丁未这一天,进行赐命前的占卜,然后册封夨为宜侯,赏赐他鬯酒(一种香酒)、铜器、弓箭和土田、山川、奴隶等。下列对宜侯夨簋的解读正确的有

A.宜侯夨簋的底部所铸铭文的字体为小篆 B.为研究分封制提供了重要的史料

C.说明当时的青铜器生产规模已经相当大 D.我国有文字记载的历史始于西周

5.著名文化学者余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成了历史。”站在“殷朝废墟”上,我们可以读到的历史是

A.禹建都阳城 B.盘庚迁殷 C.“国人暴动” D.平王迁都洛邑

6.氏族社会是以血缘关系为纽带结成的社会基层单位。在史前社会,母系氏族社会向父系氏族社会过渡的最重要原因是

A.女子的地位逐渐衰落 B.男性的力量超过女性

C.氏族社会的战争频繁 D.社会生产力不断提高

7.在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D.血缘成为维系政治认同的纽带

8.旧石器时代的北京人、山顶洞人居住在山洞里,即以“穴居”为主;新石器时代的河姆渡原始居民和半坡居民生活在平原上,并形成了固定的聚落。发生这种变化的主要原因是

A.人类学会建造房屋 B.原始农耕得到发展

C.能够掘井引水 D.自然环境的变化

9.北京人、山顶洞人都是我国境内著名的古人类。要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是

A.神话传说 B.史书记载 C.学者推断 D.考古发掘

10.“夏朝设秩宗,商朝设卜、巫、史,西周设太史、太祝、太卜、太士等,他们既是神权的掌握者,又是国家重要执政官,权位显赫。”这表明夏、商、周政治制度的特点之一是

A.按照血缘亲疏分配政治权力 B.形成内外相辅的地方政权体制

C.实行神权与王权相结合的制度 D.国家和家族宗法制度密切结合

11.考古发掘是研究历史的重要方法,下表是西周遗址发掘出土的农具情况统计(部分),据此可以反映的历史事实是

遗址所在地 石器 蚌器 骨器 铜器

长安张家坡 93 173 82 0

长安客省庄 69 21 61 0

扶风云塘 18 8 7 0

磁县下潘汪 44 117 4 0

小计 224 319 154 0

A.西周青铜用具尽在宫廷使用 B.农具使用显现生产力水平低下

C.西周农业发展分布范围较广 D.西周生产工具使用频率较高

12.在半坡等仰韶文化遗址出土的陶器上发现了50多种整齐划一并有一定规律的刻画符号。类似有规律的刻画符号还普遍出现在河北、甘肃等地出土的陶器上。这些刻画符号

A.具有记事、传达信息的功能 B.表明早期汉字已形成完整体系

C.是商周甲骨文的雏形 D.是原始人类无意义的涂鸦

13.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县),封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。分封制

A.扩大了周文化的影响力 B.强化了君主专制权力

C.实现了王室对地方的直接控制 D.确立了贵族世袭特权

14.某学者所写的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,画为九州”(《左传·襄公四年》);“夏有乱政,而作《禹刑》”(《左传·昭公六年》);“鲧作城郭”(《世本·作》)。据此判断,这位学者所引材料最有可能是为了说明

A.阶级的产生 B.世袭制的确立 C.王的出现 D.早期国家的诞生

15.《世界遗产名录》通过良渚考古发掘,学者们普遍认为当时私有制已经产生,阶级分化日益明显,出现了权贵阶层。以下能作为直接证据的考古发现是

A.城中发现20多万公斤的炭化稻堆积 B.少数墓葬有精美的玉器和陶器随葬

C.古城遗址布局与山形水势充分契合 D.碳14测定年代为公元前3000年左右

16.关于启的继位,古书中有不同记载。《史记夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明

A.久远的历史难以形成统一的定论 B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料可以相互印证同一史实 D.从公天下到家天下并非一帆风顺

17.《周礼》所载,“以禽作六挚,以等诸臣:孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜,工商执鸡。”这反映出

A.西周实行重农抑商政策 B.商人地位一直都很低下

C.贱商思想具有历史传统 D.抑商为了维护等级秩序

18.公元前11世纪前期,生活在泾水、渭水流域的周国,其杰出首领姬昌(即周文王)任用姜尚、周公旦等整顿政治和军事,发展生产,迅速强大。当时姬昌

A.是商朝内服官 B.是商朝外服官 C.是周朝天下共主 D.与商朝没有关系

19.观察以下两图,下列相关表述正确的是

①周王和诸侯的关系是君臣关系

②周王和同姓诸侯是大宗和小宗的关系

③周王和诸侯的关系是等级从属关系

④周王对各诸侯国拥有绝对的统治权

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

20.我国新石器时代,以玉器来讲,东北的兴隆洼文化到长江下游的马家浜文化、河姆渡文化里都有玉玦出土,后来出现的玉璜使用范围更广。良渚文化的玉琮,从最北面的陕北榆林到最南面的广东也都有出土。上述现象体现了

①中华文明起源多元一体 ②新石器时代文化之间存在交流与互动

③中华早期文明全面辉煌 ④由“多元邦国”进入到“一体王朝”

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题

关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

22.阅读材料,回答问题。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。

23.三星堆文化

材料一 1929年在四川广汉三星堆发现了大量玉石器,1986年对三星堆两个祭祀坑进行发掘,出土大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖、大量玉器和象牙等文物一千余件。三星堆遗址的年代相当于中原的新石器时代晚期至西周,是一个拥有青铜器、文字符号和大型礼仪建筑的文明;其城址规模很大,表明三星堆已步入国家门槛。

20世纪80年代以来,考古工作者在成都平原发掘了桂圆桥文化、宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、东周时期的巴蜀文化,各文化从新石器时代到战国,前后相承、延续不断。

在三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致;金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域鲜见,也与埃及、西亚、中亚等地区的出土文物判然有别。青铜器显现出以尊为首,与罍、瓿、盘形成组合的礼器系列。其器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。青铜神像、神树等带有神异色彩的器物,表明这个古蜀王国独特的宗教信仰体系和神权、政权一体化的系统。

——摘编自段渝《三星堆与巴蜀文化七十年》等

材料二 有学者认为,三星堆文化是夏、商文化的传播或分支;也有学者认为三星堆文化虽然受到中原文明较多的影响,学习和吸纳了中原青铜器和陶器中的某些形式,但从整体上看,仍然具有明显的自成体系的结构框架,因此是中国文明的起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

从材料二中选择一种观点,或者自拟观点,运用材料一提供的信息及所学,对其进行论证。

24.对于邈远的夏朝历史奥秘,需要以多种史料进行探寻。阅读材料,回答问题。

材料一 这部中国史的着眼点在社会组织的变迁、思想和文物的创辟,以及伟大人物的性格和活动。这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考……本书即以商朝为出发点,然后回顾其前有传说可稽的四五百年……在后人关于夏朝的一切传说和追记中,我们(所)能抽出比较可信的事实。

——张荫麟《中国史纲》(1941年)

材料二 我们如果不自满于神话与传说,那只有求助于考古学之地下发掘的证据,现在虽因为材料缺乏、考订困难,还没有明确的论断,可与古代的记载互证……我们今后研究古史,不必龂龂于文字记载的争辩,而只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道。

——周予同《开明本国史教本》(1931年)

(1)据材料一,分析《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”的原因,指出该书探索夏朝历史所依据的史料。

(2)据材料二,指出探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径,并分析其原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.B2.A3.C4.B5.B6.D7.B8.B9.D10.C11.B12.A13.A14.D15.B

16.D17.C18.B19.A20.A

21.提示关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非一帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人,说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

22.(1)旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

23.示例一:观点:三星堆文化是夏商文化的传播或分支。

论证:从时间上看,三星堆遗址的时间和夏商时代接近;从出土文物来看,文物形制体现夏商文化的影响;青铜器的铸造和青铜礼器的组合体现了青铜文明与礼制文明,与夏商文化具有一定相似性,但青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同。

示例二:观点:三星堆文化是中华文明起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

论证:三星堆文化有独立的起源和发展序列,从新石器时代到秦汉前后相承、延续不断。从三星堆出土的青铜器、文字符号、礼仪文明和城址规模来看,三星堆已进入早期的国家形态。青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同,具有民族和地域文化特征,所以三星堆文化应该是中华文明起源地之一。它和成都平原发掘的其他时期的文化一起,共同构成中华文明的文化基因。

示例三:观点:三星堆文化是中华文明多元一体的见证。

论证:三星堆出土的青铜、金面具、金杖等出土文物与黄河流域和中亚、西亚等地区的出土文物不同,其宗教信仰和神权、政权等都具有民族和地域文化特征,体现了中华文明的多样性和丰富性,但是三星堆文化中又蕴含着青铜文明和礼制文明等华夏文明的因素,它和成都平原的其他文化一起,共同构成华夏文明的文化基因,是中华文明多元一体的见证。

24.(1)原因:该书侧重的项目需要确考的文字记录;夏朝历史缺乏当时的文字记录。

史料:传说;追记。

(2)路径:考古发掘。原因:神话传说、文字记载无法定论。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进