6.1《记念刘和珍君》课件(共18张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.1《记念刘和珍君》课件(共18张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 389.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 08:51:28 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

纪念刘和珍君

记念刘和珍君

鲁 迅

1.这时期的“政体”,准确地说,应当是“北洋军阀统治时期”。民国初年,军阀争权夺利,政治混乱不堪,从1912年至1928年,17年间,北洋政府换了47届内阁,长不过两三年,短的只有一天。

2.此时的鲁迅在北平已经居住10多年,其间发生过许多重大事件,他看惯了“城头变幻大王旗”。但是不管政府如何变,有一点是不变的,就是对内镇压,对外妥协,军阀仰仗外国势力,置人民于水深火热。鲁迅深刻地看到了这一点。

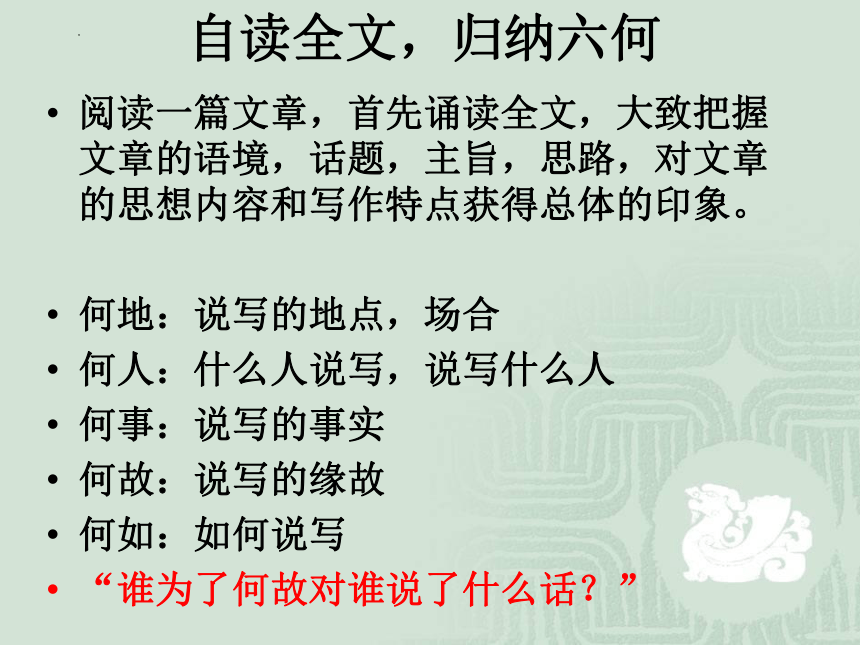

自读全文,归纳六何

阅读一篇文章,首先诵读全文,大致把握文章的语境,话题,主旨,思路,对文章的思想内容和写作特点获得总体的印象。

何地:说写的地点,场合

何人:什么人说写,说写什么人

何事:说写的事实

何故:说写的缘故

何如:如何说写

“谁为了何故对谁说了什么话?”

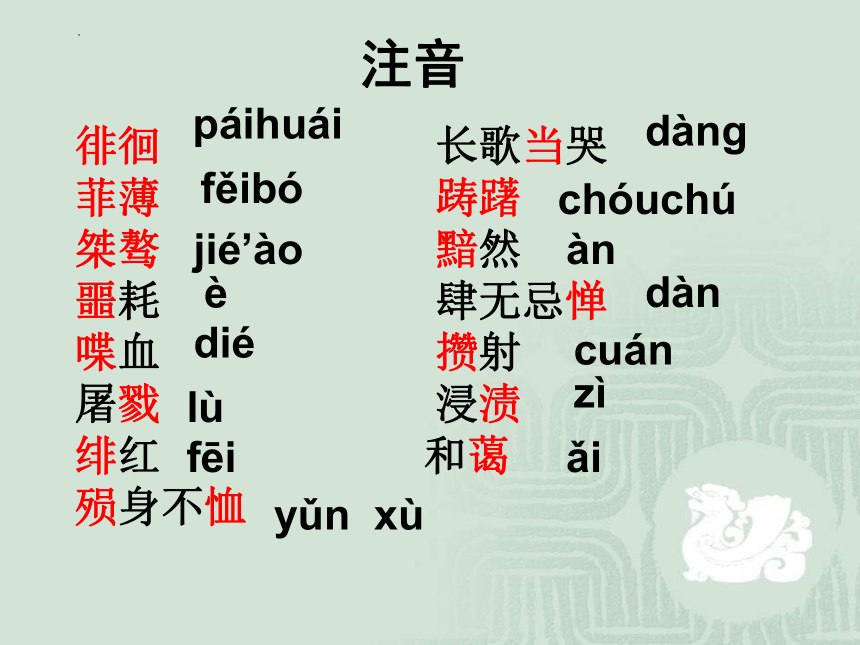

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

注音

páihuái

dàng

fěibó

chóuchú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

梳理情感脉络的语句线索

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

重点语句反复出现

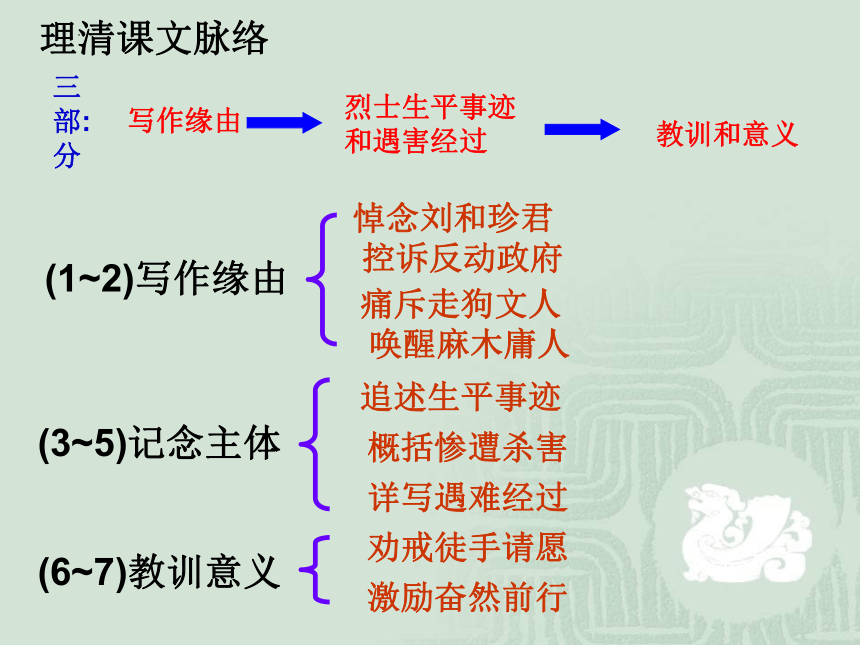

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(1~2)写作缘由

(3~5)记念主体

(6~7)教训意义

理清课文脉络

三部:分

写作缘由

烈士生平事迹和遇害经过

教训和意义

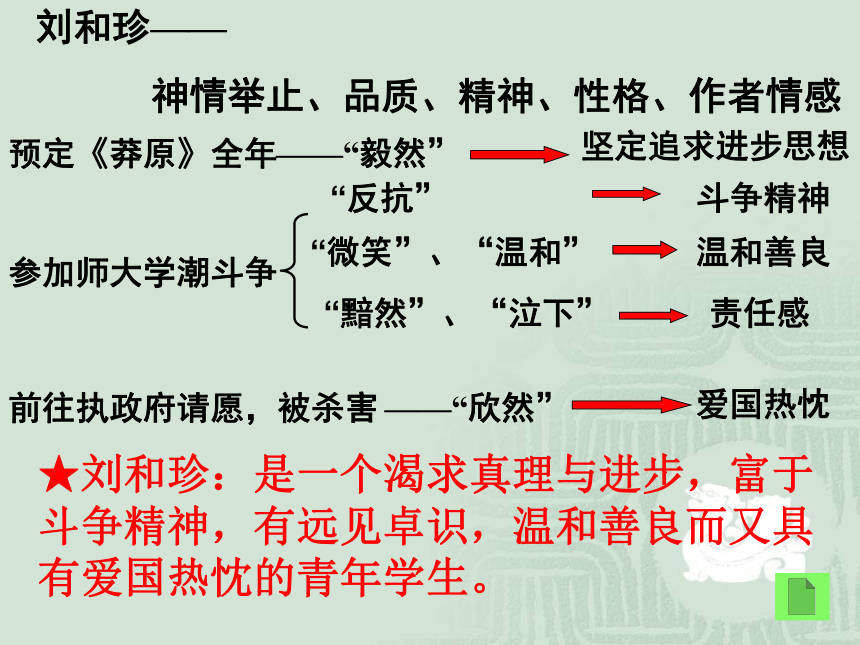

刘和珍——

神情举止、品质、精神、性格、作者情感

预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

参加师大学潮斗争

责任感

前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”

“黯然”、“泣下”

1、我也早觉得有写一点东西的必要了,

这虽然于死者毫不相干

2、我们还在这样的世上活着,我也早

觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了

突出写这篇文章的动机

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

为人民的苦难而哀痛的人

以能为人民谋幸福而感到幸福的人

虽对反动暴行不满,但不敢“正视”容易忘记烈士鲜血的不思反抗,苟且偷生的民众

还有什么话可说呢?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力

镇压

+

思想

控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了

明确:写三个女子临难从容,互相救助,同时揭露执政府的屠杀凶残暴虐。 伟大——如此沉勇如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。 “中国军人”的行动,实际上是“八国联军”的意志,“三·一八惨案”实质上是中外杀人者互相勾结的结果。“妇婴”专指女子,即后面所讲的学生。(“八国联军”指题注所讲的八个国家,不是1900年镇压义和团的八国联军) 这里是善与恶的两极,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。什么“伟绩”,什么“武功”,所以,“不幸全被这几缕血痕抹杀了”。“伟绩”“武功”是他们的自夸。反语。

1、鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?

怎样表达?

2、文中引用陶渊明的诗有什么用意?

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

明确:这里作者将人类前行的历史比作煤的形成。“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“其中”指流血斗争。煤是如何形成的?“需要大量的木材,而形成的只是一小块”。可见,木材变成煤需要付出很大代价,很大吸收。那么,人类前进也需要付出很大代价和牺牲,“但请愿是不在其中的”,这就表明,请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此没有必要为请愿而付出代价和牺牲。很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的,在作者看来,应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要作无谓的牺牲。

陶渊明的《挽歌》

荒草何茫茫,白杨亦萧萧。严霜九月中,送我出远郊。四面无人居,高坟正焦晓。马为仰天鸣,风为自萧条。幽室一已闭,千年不复朝。千年不复朝,贤达无奈何!向来相送人,各自还其家。亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。

这是诗人在死前两个月,即元嘉四年(427)秋九月为自己写的挽歌。全诗共18句,可分为五个层次。除最后两句单独为一层外,其余每四句为一层。前四层分别描写了死亡、出殡的季节、时间,坟地环境、气氛,下葬及与世人永别,安葬后送葬人回家及他们的哀伤。最后两句总结全诗,表达了对死的看法。诗按事件发展的先后顺序写出死后安葬的全过程,从中可见诗人面对死亡无忧无惧、处之泰然的人生态度,并无凄凉、黯淡的情调,与一般挽歌哀伤的情调截然不同

“亲戚或余悲,他人亦已歌”:亲族们在安葬死者时十分悲哀,有的还要悲痛一些日子;友人们在祭奠亡友时,诵读祭文、咏唱挽歌也哀伤过;这也就够了,一个死者还期望什么呢?换一个角度说,作为活着的人也只有对死者哀悼、思念罢了,又能做什么呢?

“死去何所道,托体同山阿”:人死了以后又能知晓什么呢,只是身体与高山同在罢了。表达了作者对生死的情形认识和一种单薄、脱俗的态度。

鲁迅先生的引用,其正意在前两句。语意承上段一转,指出革命者的牺牲毕竟产生了一定的影响,人们将会永远纪念她们。接着便引用了这四句诗,并在结尾写道:“倘能如此,这也就够了。”意思是,倘若我们这些活着的人能永远纪念死者,记住这惨痛的教训,那么,烈土们的鲜血就不会是白流的了。诚然,鲁迅先生在引用时赋予了它新的内容和积极的含义,与陶潜原诗相比,其境界就高出甚多了。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

明确:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。

述评“三一八”惨案

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”、数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人

愤怒控诉严词痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

总结: 作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,令一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现的一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励我们青年的爱国热情。

纪念刘和珍君

记念刘和珍君

鲁 迅

1.这时期的“政体”,准确地说,应当是“北洋军阀统治时期”。民国初年,军阀争权夺利,政治混乱不堪,从1912年至1928年,17年间,北洋政府换了47届内阁,长不过两三年,短的只有一天。

2.此时的鲁迅在北平已经居住10多年,其间发生过许多重大事件,他看惯了“城头变幻大王旗”。但是不管政府如何变,有一点是不变的,就是对内镇压,对外妥协,军阀仰仗外国势力,置人民于水深火热。鲁迅深刻地看到了这一点。

自读全文,归纳六何

阅读一篇文章,首先诵读全文,大致把握文章的语境,话题,主旨,思路,对文章的思想内容和写作特点获得总体的印象。

何地:说写的地点,场合

何人:什么人说写,说写什么人

何事:说写的事实

何故:说写的缘故

何如:如何说写

“谁为了何故对谁说了什么话?”

徘徊 长歌当哭

菲薄 踌躇

桀骜 黯然

噩耗 肆无忌惮

喋血 攒射

屠戮 浸渍

绯红 和蔼

殒身不恤

注音

páihuái

dàng

fěibó

chóuchú

jié’ào

àn

è

dàn

dié

cuán

lù

zì

fēi

ǎi

yǔn xù

梳理情感脉络的语句线索

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

重点语句反复出现

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

追述生平事迹

概括惨遭杀害

详写遇难经过

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(1~2)写作缘由

(3~5)记念主体

(6~7)教训意义

理清课文脉络

三部:分

写作缘由

烈士生平事迹和遇害经过

教训和意义

刘和珍——

神情举止、品质、精神、性格、作者情感

预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

参加师大学潮斗争

责任感

前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”

“黯然”、“泣下”

1、我也早觉得有写一点东西的必要了,

这虽然于死者毫不相干

2、我们还在这样的世上活着,我也早

觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了

突出写这篇文章的动机

可是我实在无话可说。我只觉得所住的并非人间。四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

程度副词,更加

愤怒到了极点

深深地体味

充满血腥和暴力的黑暗统治

为烈士的死难感到极度哀痛

表示对死者的尊敬

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

真正的革命者

直接面对,不回避

直接面对,不回避

为人民的苦难而哀痛的人

以能为人民谋幸福而感到幸福的人

虽对反动暴行不满,但不敢“正视”容易忘记烈士鲜血的不思反抗,苟且偷生的民众

还有什么话可说呢?

默无声息的缘由?

沉默:爆发,灭亡?

反动政府:残忍

走狗文人:无耻

白色恐怖

武力

镇压

+

思想

控制

物极必反

警告反动派

呼唤后死者

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了

明确:写三个女子临难从容,互相救助,同时揭露执政府的屠杀凶残暴虐。 伟大——如此沉勇如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。 “中国军人”的行动,实际上是“八国联军”的意志,“三·一八惨案”实质上是中外杀人者互相勾结的结果。“妇婴”专指女子,即后面所讲的学生。(“八国联军”指题注所讲的八个国家,不是1900年镇压义和团的八国联军) 这里是善与恶的两极,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。什么“伟绩”,什么“武功”,所以,“不幸全被这几缕血痕抹杀了”。“伟绩”“武功”是他们的自夸。反语。

1、鲁迅对请愿这种斗争方式持什么态度?

怎样表达?

2、文中引用陶渊明的诗有什么用意?

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

明确:这里作者将人类前行的历史比作煤的形成。“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“其中”指流血斗争。煤是如何形成的?“需要大量的木材,而形成的只是一小块”。可见,木材变成煤需要付出很大代价,很大吸收。那么,人类前进也需要付出很大代价和牺牲,“但请愿是不在其中的”,这就表明,请愿是不在这种需要付出代价和牺牲之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此没有必要为请愿而付出代价和牺牲。很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的,在作者看来,应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要作无谓的牺牲。

陶渊明的《挽歌》

荒草何茫茫,白杨亦萧萧。严霜九月中,送我出远郊。四面无人居,高坟正焦晓。马为仰天鸣,风为自萧条。幽室一已闭,千年不复朝。千年不复朝,贤达无奈何!向来相送人,各自还其家。亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。

这是诗人在死前两个月,即元嘉四年(427)秋九月为自己写的挽歌。全诗共18句,可分为五个层次。除最后两句单独为一层外,其余每四句为一层。前四层分别描写了死亡、出殡的季节、时间,坟地环境、气氛,下葬及与世人永别,安葬后送葬人回家及他们的哀伤。最后两句总结全诗,表达了对死的看法。诗按事件发展的先后顺序写出死后安葬的全过程,从中可见诗人面对死亡无忧无惧、处之泰然的人生态度,并无凄凉、黯淡的情调,与一般挽歌哀伤的情调截然不同

“亲戚或余悲,他人亦已歌”:亲族们在安葬死者时十分悲哀,有的还要悲痛一些日子;友人们在祭奠亡友时,诵读祭文、咏唱挽歌也哀伤过;这也就够了,一个死者还期望什么呢?换一个角度说,作为活着的人也只有对死者哀悼、思念罢了,又能做什么呢?

“死去何所道,托体同山阿”:人死了以后又能知晓什么呢,只是身体与高山同在罢了。表达了作者对生死的情形认识和一种单薄、脱俗的态度。

鲁迅先生的引用,其正意在前两句。语意承上段一转,指出革命者的牺牲毕竟产生了一定的影响,人们将会永远纪念她们。接着便引用了这四句诗,并在结尾写道:“倘能如此,这也就够了。”意思是,倘若我们这些活着的人能永远纪念死者,记住这惨痛的教训,那么,烈土们的鲜血就不会是白流的了。诚然,鲁迅先生在引用时赋予了它新的内容和积极的含义,与陶潜原诗相比,其境界就高出甚多了。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

明确:这一段中的两层意思:一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望;真正的革命者,将因受到激励而更加奋勇前进。进而明确,这是从烈士死难对于将来影响的角度高度评价意义的,具有激励革命者奋然前行的巨大作用。这一段文字寥寥,却充满着感奋之情。

述评“三一八”惨案

反动势力

进步青年

庸人

当局者、几个所谓的学者文人(有恶意的闲人、流言家)

刘和珍、杨德群、张静淑

“四十余被害的青年”、数百死伤者

请愿的群众

无恶意的闲人

愤怒控诉严词痛斥

沉痛悼念热情歌颂

真诚告诫

善意批评

总结: 作者愤怒地控诉了段政府虐杀爱国青年的暴行,痛斥走狗文下劣无耻的谎言,无比沉痛地悼念刘和珍等遇害青年,奉献了自己的悲哀与尊敬。一方面告戒爱国青年要注意斗争的方式,令一方面高度颂扬“为了中国而死的中国的青年”的勇毅,激励人们“更奋然前行”。文章表现的一个伟大的革命家、思想家爱憎分明的态度和深邃独到的思想,能够激励我们青年的爱国热情。