高中语文粤教版必修5第3单元第12课长亭送别

文档属性

| 名称 | 高中语文粤教版必修5第3单元第12课长亭送别 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 306.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-07 21:59:02 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。第12课 长亭送别诗海探珠苏幕遮

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂①,追②旅思③,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

【注】 ①黯乡魂:用江淹《别赋》“黯然销魂”语。②追:追随,可引申为纠缠。③旅思:羁旅之思。【赏析】此词抒写乡思旅愁,尤见深挚。“碧云天,黄叶地”二句,一高一低,一俯一仰,展现了际天极地的苍莽秋景,为元代王实甫《西厢记》“长亭送别”一折所仿。“秋色连波”二句,落笔于高天厚地之间的浓郁的秋色和绵邈秋波:秋色与秋波相连于天边,而依偎着秋波的则是空翠而略带寒意的秋烟。这里,碧云,黄叶,绿波,翠烟,构成一幅色彩斑斓的画面。“山映斜阳”一句又将青山摄入画面,并使天、地、山、水融为一体,交相辉映。同时,“斜阳”又点出所状者乃是薄暮时分的秋景。“芳草无情”二句,由眼中实景转为意中虚景,而离情别绪则隐寓其中。“芳草”历来也是别离主题赖以生发的意象之一。埋怨“芳草”无情,正见出作者多情、重情。下片“黯乡魂”二句,径直托出作者心头萦绕不去、纠缠不已的怀乡之情和羁旅之思。“夜夜除非”二句是说只有在美好梦境中才能暂时泯却乡愁。“除非”说明舍此别无可能。但天涯孤旅,“好梦”难得,乡愁也就暂时无计可消了。“明月楼高”句顺承上文:夜间为乡愁所扰而好梦难成,便想登楼远眺,以遣愁怀;但明月圆圆,反使他倍感孤独与怅惘,于是发出“休独倚”之叹。【思考】一、二句从什么角度写了什么景色?

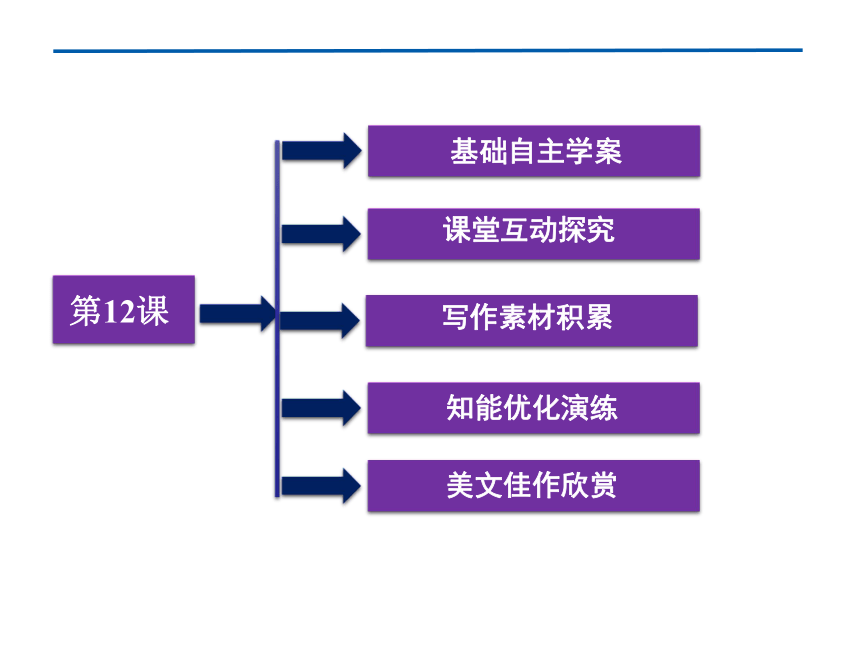

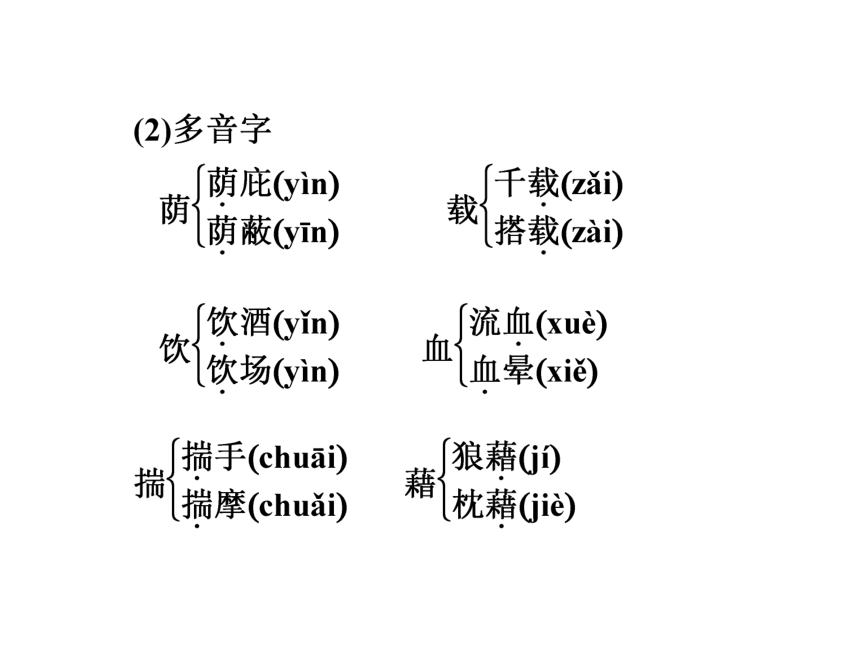

【提示】画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第12课 美文佳作欣赏基础自主学案三、词语辨析

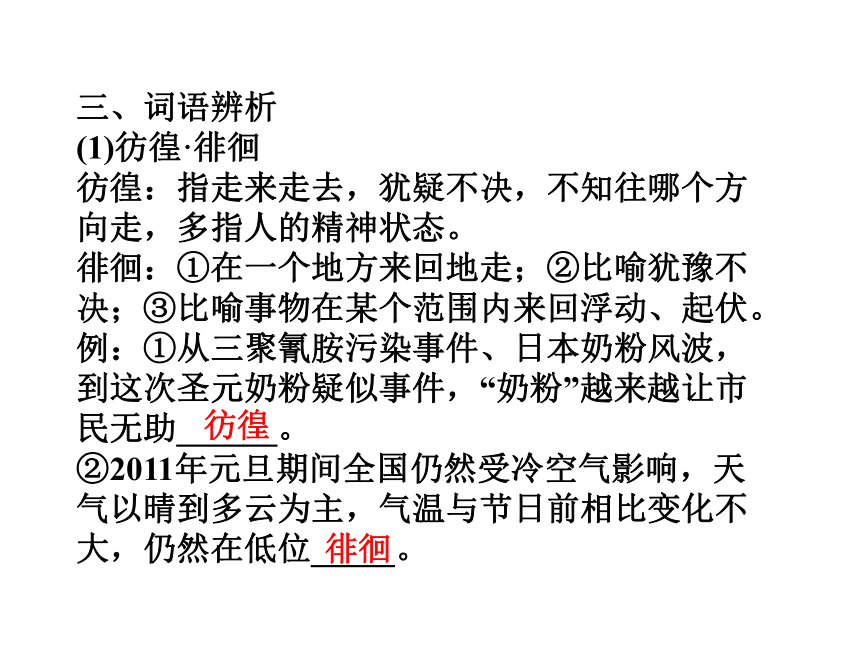

(1)彷徨·徘徊

彷徨:指走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向走,多指人的精神状态。

徘徊:①在一个地方来回地走;②比喻犹豫不决;③比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

例:①从三聚氰胺污染事件、日本奶粉风波,到这次圣元奶粉疑似事件,“奶粉”越来越让市民无助______。

②2011年元旦期间全国仍然受冷空气影响,天气以晴到多云为主,气温与节日前相比变化不大,仍然在低位_____。彷徨徘徊(2)安之若素·随遇而安

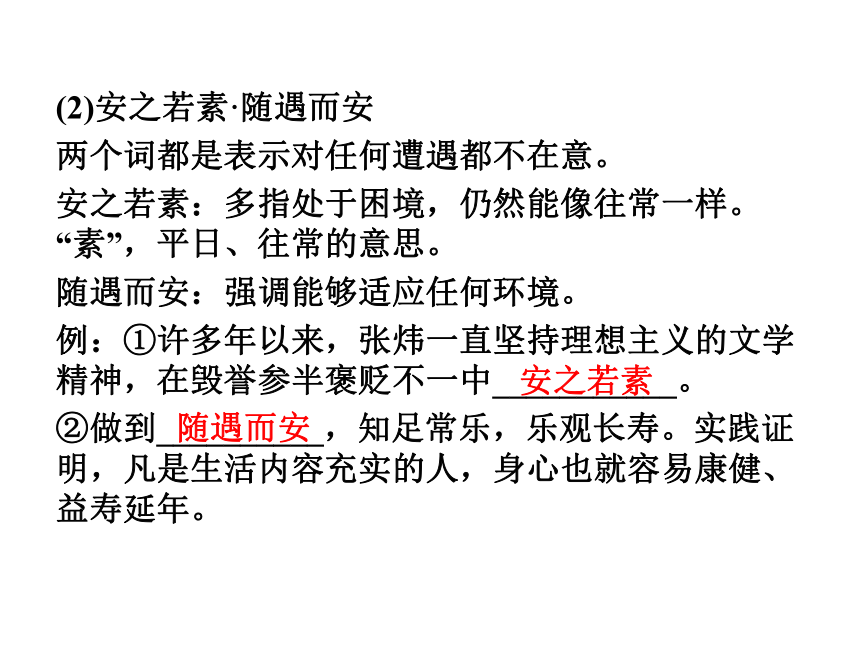

两个词都是表示对任何遭遇都不在意。

安之若素:多指处于困境,仍然能像往常一样。“素”,平日、往常的意思。

随遇而安:强调能够适应任何环境。

例:①许多年以来,张炜一直坚持理想主义的文学精神,在毁誉参半褒贬不一中___________。

②做到__________,知足常乐,乐观长寿。实践证明,凡是生活内容充实的人,身心也就容易康健、益寿延年。安之若素随遇而安四、词语释义

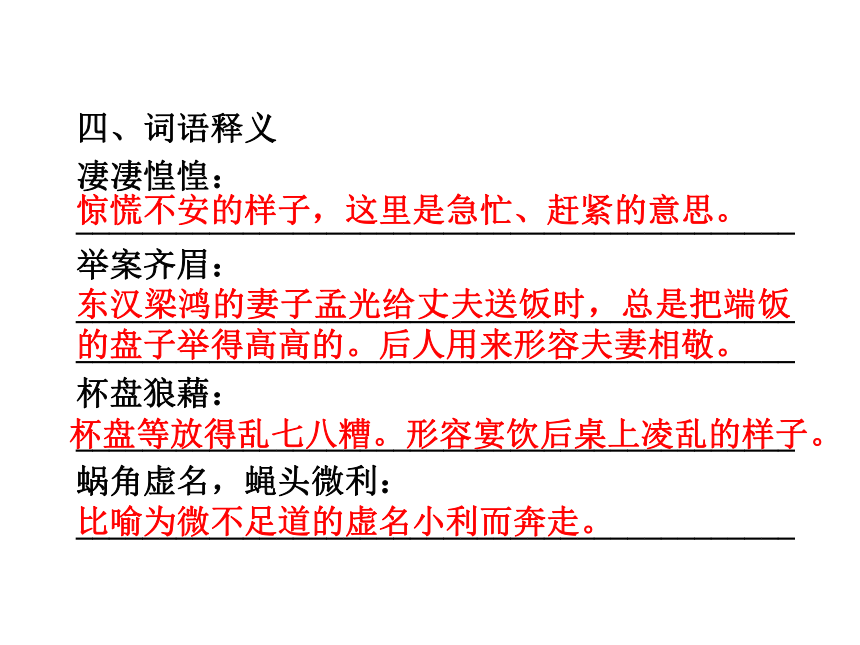

凄凄惶惶:___________________________________________

举案齐眉:______________________________________________________________________________________

杯盘狼藉:___________________________________________

蜗角虚名,蝇头微利:___________________________________________惊慌不安的样子,这里是急忙、赶紧的意思。东汉梁鸿的妻子孟光给丈夫送饭时,总是把端饭的盘子举得高高的。后人用来形容夫妻相敬。杯盘等放得乱七八糟。形容宴饮后桌上凌乱的样子。比喻为微不足道的虚名小利而奔走。五、名句默写

①碧云天,________,西风紧,北雁南飞。_______________?总是离人泪。

——王实甫《西厢记》

②淋漓襟袖啼红泪,______________。伯劳东去燕西飞,未登程先问归期。虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。

——王实甫《西厢记》

③青山隔送行,疏林不作美,淡烟暮霭相遮蔽。________________,禾黍秋风听马嘶。

——王实甫《西厢记》黄花地晓来谁染霜林醉比司马青衫更湿夕阳古道无人语六、文学常识

1.走近作者

王实甫,名德信,字实甫,大都(现在北京市)人,生卒年不详,______著名___________。他的创作活动时期约在元成宗元贞、大德年间(1295-1307)。所作杂剧十四种,仅存《崔莺莺待月西厢记》《四丞相高会丽春堂》《吕蒙正风雪破窑记》三种及《韩彩云丝竹芙蓉亭》《苏小卿月夜贩茶船》各一折。他的作品戏剧性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。元代杂剧作家2.资料链接

元杂剧:又称北杂剧、______、元曲,是在金院本和诸宫调的直接影响之下,融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。四折一楔子的结构形式,“一人主唱”、“曲白相生”等是________的鲜明特点。北曲元杂剧七、整体预知课堂互动探究文脉探究1.《端正好》一曲共六句二十五字,这支曲子在修辞上有什么特点?是怎样渲染出剧中主人公的离愁别恨的?

【提示】 这支曲子句式既整饬又参差错落,前三个三字句构成对偶、排比。后又各有一个四字句、七字句和五字句。前四句一句一景,点明送别的季节,以景衬情。后二句用设问手法,说是“离人泪”“染霜林醉”,一“染”一“醉”,用得极有分量。沟通了景与情的联系,使大自然的景物融入凝重的离愁,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。2.与《端正好》对比,剧本末尾的《一煞》、《收尾》有怎样的特点?

【提示】 和《端正好》一样,《一煞》和《收尾》也是情景交融、借景抒情的。这两支曲子写夕阳残照、青山疏林、淡烟暮霭、秋风马嘶,我们仿佛看到莺莺满怀凄楚,怅然痴立,目送张生转山坡、出疏林,“离愁渐远渐无穷”,此时的满目秋景,都是莺莺悲凉心境的外化。《收尾》的末句“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?”用反问句抒写心境,比之于李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”的正面直说,更显得激越真切。3.《滚绣球》和《叨叨令》这两支曲子主要写了什么?各具有怎样的特点?

【提示】 《滚绣球》是莺莺的内心独白,借去长亭途中的景物,从正面刻画莺莺与张生难以离舍的复杂内心世界。《叨叨令》由红娘的问话引发,叙说动身前无心打扮的原因,设想今后孤凄的生活情景。这两支曲子使用对偶、排比、夸张等修辞手法,写得生动真切,同时,又更多地融口语入曲,语言通俗,容易接受,雅俗共赏。4.莺莺是重爱情轻功名的,具有反抗封建礼教的叛逆性格,哪些曲词中体现了这一点?

【提示】 在莺莺心目中,金榜题名,并不是爱情的前提与基础。如在《朝天子》中,她称上朝应考是“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在两下里”,在《二煞》中说“你休忧文齐福不齐”“你却休‘金榜无名誓不归’”,在《幺篇》中说“但得一个并头莲,煞强如状元及第”。这些言语,与老夫人汲汲于功名的态度形成鲜明对比,是莺莺叛逆性格的体现。5.《长亭送别》主要的戏剧冲突是什么?

【名师点拨】 《长亭送别》的戏剧冲突的焦点,集中在对科举功名的态度上。老夫人执意在“拷红”后第二日即打发张生上京赴考,“驳落何休来见我”,表现出一种毫无回旋余地的顽固立场。张生原来是一个打算上朝取应的举子,由于偶遇莺莺才滞留蒲东,现在爱情已获得,上京应考就成为顺理成章的事。因此,可以说,在求取功名这一点上,他和老夫人是一致的。只有莺莺是反对张生上京赴考的,但她无力留住张生,内心十分痛苦。这一场三个主人公对科举功名的不同态度,表现了礼教和爱情的对立以及礼教对妇女的压迫。6.结合剧情,概括人物的个性特点。

【名师点拨】 崔莺莺:相国之女,名门闺秀,她性格善良,知书达理,是个深沉、幽静的美丽少女。与张珙在佛殿相逢后一见倾心,尔后又于张珙墙角联吟,真诚相爱。这就违背了“父母之命,媒妁之言”这一“天理”。之后,她不改初衷,任凭父母怎样阻拦,都矢志不渝。最终得到了承认,获得了爱情的胜利。张珙:出身贫寒,先人虽做过礼部尚书,但身后萧条,“只留下四海一空囊”。和崔莺莺相见时,仅为“白衣一秀工”。但他为人诚挚,对爱情执著而专一,为了爱,他不惜抛弃功名,赁居西厢,并借故搭斋,通过月下联吟、献计解围、琴音相挑等多种方式来获得莺莺的爱。甚至身染沉疴,也未能改变他对莺莺的一往深情。同时,他又书生气十足,在赖婚的崔母面前无计可施,甚至想“解下腰间之带,寻个自尽”,但他对爱情的炽热追求,最终在红娘的帮助下获得了成功。老夫人:老辣、世故、阴险、狡猾,满脑子封建思想,时刻不忘自己相国夫人的高贵门第。一心守着“相国家谱”,对于女儿,她从顽固的封建观念上为女儿“着想”,用严厉的管教与防范来“爱”,使女儿觉得这种“母爱”苦不堪言,甚至咒骂她为“狠毒娘”。她是以“慈母”面目出现的封建家长的典型,是剧中封建势力的代表,对女儿追求真正的幸福和自由的爱情难以接受,并百般刁难,甚至不惜赖掉当众亲口许下的婚约,她恪守“三辈儿不招白衣女婿”的信条,充分显示了她势利小人的一面,暴露了她虚伪自私而又冷酷无情的封建本性,是一个不受欢迎的角色。细剖深析

[楼主]

《西厢记》第五本写张生高中状元,衣锦荣归,莺莺“金冠霞帔”,有情人终成眷属。明代以来流行的金圣叹批点本《第六才子书·西厢记》砍去《西厢记》第五本大团圆结局,崔、张分手,亦即剧本的结局,遂令《西厢记》由喜剧变为悲剧。针对金圣叹批点本《西厢记》的结局,我们怎样看?[沙发]

剧中主人公生活的时代,封建礼教坚如磐石,大团圆结局本来就缺少生活依据,而带有浓厚的理想主义色彩,崔、张爱情走向毁灭是合乎逻辑的结果。状元及第,奉命完婚更是入了俗套,令人感到先前崔母的刁难竟是如此“合理”。金批《西厢记》让崔张爱情在凄凄切切中收场,揭露了封建礼教对美好爱情的摧残,具有震撼人心的力量。金批《西厢记》的流行,是历史的选择。[板凳]

爱情的极点便是幻灭的终点,这不符合作者“让普天下有情的都成了眷属”这一美好愿望,也不符合观众希望“花好月圆”的审美心理。崔、张从一见钟情到两情相悦,经历了许多艰难曲折,起码,在王实甫看来,大团圆是这对痴男怨女的最好结局。第五本中的封建因素是时代局限造成,不宜苛求古人。金批《西厢记》尾截王实甫《西厢记》是没有道理的。

[三楼]

中国的文学往往都是凤尾式大团圆结局,《梁山伯与祝英台》《倩女幽魂》等都是如此,这体现了我们对美好爱情的向往和祝愿。但金圣叹改后的剧本虽结尾凄凄切切,却给我们留下了无穷的想像空间,让读者去设计结尾,就到达了言有尽而意无穷的效果。

情景交融

《长亭送别》这一折以景物描写设置戏剧环境,渲染气氛,与主人公的离愁别恨浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。如“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。写作素材积累●随堂练笔

请运用情景交融的手法,扩大《端正好》这支曲子,字数:100字左右。1.课内素材开发

《长亭送别》一折,历来被誉为写离愁别恨的绝唱。整折戏虽没有曲折复杂的戏剧情节,却有撼人的艺术魅力。那份凄凉缠绵的离别牵动了无数人的心。

其实,离愁别绪充盈着整个人生,站在人生的十字路口,不管你向左转,还是向右转,都要面对一个问题——离别。[适用话题]

这则材料适用于“离别”“真情”“反抗”“追求”等话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

湖北部分教材删除《三字经》等经典书中部分内容,湖北很多中小学都开展了《三字经》、《弟子规》等诵读活动,在编印的经典读本里,“昔孟母,择邻处”、“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”等句子被删掉。相关人士表示中国国学经典中大多数内容都是好的,但也有一些不科学或与时代发展相悖的东西。因为担心“带有糟粕性的内容”会“扭曲了学生的价值观念,腐蚀了中小学生的心灵”,山东省教育厅日前下发通知,严禁该省各级教育行政部门和中小学校向学生“不加选择地”全文摊荐《弟子规》、《三字经》、《神童诗》等。这一消息引起社会各界关注和热议。记者近日探访发现,此前我省已有部分学校专门对《三字经》等经典文本进行了删节,然后重新编排后再发给学生学习。

[适用话题]

本材料适用于“取其精华去其糟粕”“传承”“使经典更加经典”等话题。 飘逝的绝唱(节选)

李存葆

绝色女子是上苍鬼斧神工的大艺术。这大艺术喷射出的大美,曾倾倒过几多王朝,也曾风靡过朱门绣户,蓬庐茅舍;这大美,曾使盖世英雄五尺钢化为绕指柔,也曾使布衣韦带神魂颠倒情难自持……在人类历史的进程中,曾有多少人乘着生命的一叶扁舟,驶向鼓荡着大雷雨的爱河情海,不畏舟摧楫折的死生,遥望美丽如海市蜃楼般的彼岸,去进行着灵魂的探险。王实甫笔下的崔莺莺、张珙就是这样的探险者。美文佳作欣赏 似乎上苍早就为这对恋人心灵的约会作过精心的设计。只要细读《西厢记》的人,站在普救寺山门前,双目微合,脑际中便不难幻化出唐贞元七年杏月,那旷男怨女相识前的情景。

当长叹“花落流水红,闲愁万种,无语怨东风”的莺莺,遵母命与红娘走出“门掩重关”的梨花深院,穿过月亮门,款款点点地来到寺内,“敦着双肩,只将花拈笑”时,蓦地被游兴正浓的张生窥见了,莺莺的绝世姿容立时攫住了张生的目光,燃亮了他的双瞳。惊呆过后,张生石破天惊地呐喊道:呀,正撞着五百年前的风流业冤!张生虽一介寒士,但毕竟是官居一品的礼部尚书的遗孤,且又来自向被誉为“国色天香”的牡丹之故乡、唐时的陪都洛阳,他见过的玉人何止万千,为什么独有莺莺使他“眼花缭乱口难言,魂灵儿飞在半天”呢?

这是因为莺莺是一美于众美的殊美之女子。

至美者的“秋波一转”,是天国里瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪,它仿佛能把世界上的一切曼妙与绚丽都集中于那芳菲一瞬。至美者秋波一转里流泻出的美,与轻佻女郎吊眉眼时所传递出的,有着云泥之别。至美者秋波一转里所生发的美感,与美学家理论上的美感最为接近,它是人们像崇拜圣母时一样的圣洁的美感。

随着莺莺“临去秋波那一转”,沉浸于“兰麝香仍在,佩环声渐远”的氛围里的张生,心灵中产生了一种如沐圣雨,如饮琼浆的不可言喻的愉悦。

张生却是封建士大夫阶层的“异类”。这位原本有着“云路鹏程九万里”志向的才子在接受了绝色莺莺那“秋波一转”的朦胧的深浅莫测的爱的信号后,便断然决定不再赴考,抛弃那触手可及的“书中自有黄金屋”,而去追求眼前的“颜如玉”。他几经周折,终于借居于普救寺大雄宝殿的西侧一厢,去作灵魂的探险者。今普救寺的佛洞里,藏着一刻有莺莺手掌印的唐砖。据传,当莺莺来大雄宝殿追荐先父亡灵时,被众和尚盯得娇羞难禁,做罢道场,不待红娘搀扶,便匆匆欲返闺房,在抬脚迈越大殿门坎时,不慎腰一闪,险些跌倒。莺莺右手提着罗裙,只得将左手触地,因支撑力过大,便在门前的砖尘上,留下了那沾有香脂腻粉的纤纤玉手的清晰印记。时被寺内的青年匠工发现,便画影刻形,烧砖标记。这遗存千年的至美者的掌印,印证着当美的闪电划过时,人们崇拜美的心态是何等狂颠……王实甫是美的鉴赏家,细检《西厢记》,他笔下的崔莺莺、张生也是美的鉴赏家。莺莺蔑视众和尚那贪婪而充满肉欲的目光,选择的是夺路而逃;而对才情俊逸的张生对她的鉴赏,却显得不嗔不喜,仪态万方,且临去时报以“秋波一转”。我猜度,张生在“惊艳”时,必定会从大家闺秀莺莺那“秋波一转”里,读到了比国风、楚辞、汉赋、唐诗还要美的风韵,读到了比中条山中那挂有露珠的龙柏花、连翘花还要美的风雅,也读到了比翔舞在辽阔黄河水面的鹳鸟还要美的风姿……

我徜徉在普救寺中,思绪绵绵。【赏评】 美早已从深宅大院的秋海棠的花影里走了出来,美早已揭开了那被金幔玉帐所笼罩的神秘的面纱,以千种风情,万种妩媚,呈现于世。人性解放是惠风,佳丽是杨柳,没有惠风吹拂的杨柳,我们这个世界将多了多少寂寞,少了多少欢欣!这篇大散文对《西厢记》作了全面的美学诠释,是对美的礼赞,是捍卫美的宣言,是“散文似论文”的破体名作,其语言风格雍容华贵、丰腴典雅,语句长短奇偶错落交递,骈散结合,修辞手法多样,意蕴通畅,佳句迭出,是一篇风格独异的大散文。

范仲淹

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂①,追②旅思③,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

【注】 ①黯乡魂:用江淹《别赋》“黯然销魂”语。②追:追随,可引申为纠缠。③旅思:羁旅之思。【赏析】此词抒写乡思旅愁,尤见深挚。“碧云天,黄叶地”二句,一高一低,一俯一仰,展现了际天极地的苍莽秋景,为元代王实甫《西厢记》“长亭送别”一折所仿。“秋色连波”二句,落笔于高天厚地之间的浓郁的秋色和绵邈秋波:秋色与秋波相连于天边,而依偎着秋波的则是空翠而略带寒意的秋烟。这里,碧云,黄叶,绿波,翠烟,构成一幅色彩斑斓的画面。“山映斜阳”一句又将青山摄入画面,并使天、地、山、水融为一体,交相辉映。同时,“斜阳”又点出所状者乃是薄暮时分的秋景。“芳草无情”二句,由眼中实景转为意中虚景,而离情别绪则隐寓其中。“芳草”历来也是别离主题赖以生发的意象之一。埋怨“芳草”无情,正见出作者多情、重情。下片“黯乡魂”二句,径直托出作者心头萦绕不去、纠缠不已的怀乡之情和羁旅之思。“夜夜除非”二句是说只有在美好梦境中才能暂时泯却乡愁。“除非”说明舍此别无可能。但天涯孤旅,“好梦”难得,乡愁也就暂时无计可消了。“明月楼高”句顺承上文:夜间为乡愁所扰而好梦难成,便想登楼远眺,以遣愁怀;但明月圆圆,反使他倍感孤独与怅惘,于是发出“休独倚”之叹。【思考】一、二句从什么角度写了什么景色?

【提示】画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第12课 美文佳作欣赏基础自主学案三、词语辨析

(1)彷徨·徘徊

彷徨:指走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向走,多指人的精神状态。

徘徊:①在一个地方来回地走;②比喻犹豫不决;③比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

例:①从三聚氰胺污染事件、日本奶粉风波,到这次圣元奶粉疑似事件,“奶粉”越来越让市民无助______。

②2011年元旦期间全国仍然受冷空气影响,天气以晴到多云为主,气温与节日前相比变化不大,仍然在低位_____。彷徨徘徊(2)安之若素·随遇而安

两个词都是表示对任何遭遇都不在意。

安之若素:多指处于困境,仍然能像往常一样。“素”,平日、往常的意思。

随遇而安:强调能够适应任何环境。

例:①许多年以来,张炜一直坚持理想主义的文学精神,在毁誉参半褒贬不一中___________。

②做到__________,知足常乐,乐观长寿。实践证明,凡是生活内容充实的人,身心也就容易康健、益寿延年。安之若素随遇而安四、词语释义

凄凄惶惶:___________________________________________

举案齐眉:______________________________________________________________________________________

杯盘狼藉:___________________________________________

蜗角虚名,蝇头微利:___________________________________________惊慌不安的样子,这里是急忙、赶紧的意思。东汉梁鸿的妻子孟光给丈夫送饭时,总是把端饭的盘子举得高高的。后人用来形容夫妻相敬。杯盘等放得乱七八糟。形容宴饮后桌上凌乱的样子。比喻为微不足道的虚名小利而奔走。五、名句默写

①碧云天,________,西风紧,北雁南飞。_______________?总是离人泪。

——王实甫《西厢记》

②淋漓襟袖啼红泪,______________。伯劳东去燕西飞,未登程先问归期。虽然眼底人千里,且尽生前酒一杯。未饮心先醉,眼中流血,心内成灰。

——王实甫《西厢记》

③青山隔送行,疏林不作美,淡烟暮霭相遮蔽。________________,禾黍秋风听马嘶。

——王实甫《西厢记》黄花地晓来谁染霜林醉比司马青衫更湿夕阳古道无人语六、文学常识

1.走近作者

王实甫,名德信,字实甫,大都(现在北京市)人,生卒年不详,______著名___________。他的创作活动时期约在元成宗元贞、大德年间(1295-1307)。所作杂剧十四种,仅存《崔莺莺待月西厢记》《四丞相高会丽春堂》《吕蒙正风雪破窑记》三种及《韩彩云丝竹芙蓉亭》《苏小卿月夜贩茶船》各一折。他的作品戏剧性强,曲词优美,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大影响。元代杂剧作家2.资料链接

元杂剧:又称北杂剧、______、元曲,是在金院本和诸宫调的直接影响之下,融合各种表演艺术形式而成的一种完整的戏剧形式。四折一楔子的结构形式,“一人主唱”、“曲白相生”等是________的鲜明特点。北曲元杂剧七、整体预知课堂互动探究文脉探究1.《端正好》一曲共六句二十五字,这支曲子在修辞上有什么特点?是怎样渲染出剧中主人公的离愁别恨的?

【提示】 这支曲子句式既整饬又参差错落,前三个三字句构成对偶、排比。后又各有一个四字句、七字句和五字句。前四句一句一景,点明送别的季节,以景衬情。后二句用设问手法,说是“离人泪”“染霜林醉”,一“染”一“醉”,用得极有分量。沟通了景与情的联系,使大自然的景物融入凝重的离愁,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。2.与《端正好》对比,剧本末尾的《一煞》、《收尾》有怎样的特点?

【提示】 和《端正好》一样,《一煞》和《收尾》也是情景交融、借景抒情的。这两支曲子写夕阳残照、青山疏林、淡烟暮霭、秋风马嘶,我们仿佛看到莺莺满怀凄楚,怅然痴立,目送张生转山坡、出疏林,“离愁渐远渐无穷”,此时的满目秋景,都是莺莺悲凉心境的外化。《收尾》的末句“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?”用反问句抒写心境,比之于李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”的正面直说,更显得激越真切。3.《滚绣球》和《叨叨令》这两支曲子主要写了什么?各具有怎样的特点?

【提示】 《滚绣球》是莺莺的内心独白,借去长亭途中的景物,从正面刻画莺莺与张生难以离舍的复杂内心世界。《叨叨令》由红娘的问话引发,叙说动身前无心打扮的原因,设想今后孤凄的生活情景。这两支曲子使用对偶、排比、夸张等修辞手法,写得生动真切,同时,又更多地融口语入曲,语言通俗,容易接受,雅俗共赏。4.莺莺是重爱情轻功名的,具有反抗封建礼教的叛逆性格,哪些曲词中体现了这一点?

【提示】 在莺莺心目中,金榜题名,并不是爱情的前提与基础。如在《朝天子》中,她称上朝应考是“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在两下里”,在《二煞》中说“你休忧文齐福不齐”“你却休‘金榜无名誓不归’”,在《幺篇》中说“但得一个并头莲,煞强如状元及第”。这些言语,与老夫人汲汲于功名的态度形成鲜明对比,是莺莺叛逆性格的体现。5.《长亭送别》主要的戏剧冲突是什么?

【名师点拨】 《长亭送别》的戏剧冲突的焦点,集中在对科举功名的态度上。老夫人执意在“拷红”后第二日即打发张生上京赴考,“驳落何休来见我”,表现出一种毫无回旋余地的顽固立场。张生原来是一个打算上朝取应的举子,由于偶遇莺莺才滞留蒲东,现在爱情已获得,上京应考就成为顺理成章的事。因此,可以说,在求取功名这一点上,他和老夫人是一致的。只有莺莺是反对张生上京赴考的,但她无力留住张生,内心十分痛苦。这一场三个主人公对科举功名的不同态度,表现了礼教和爱情的对立以及礼教对妇女的压迫。6.结合剧情,概括人物的个性特点。

【名师点拨】 崔莺莺:相国之女,名门闺秀,她性格善良,知书达理,是个深沉、幽静的美丽少女。与张珙在佛殿相逢后一见倾心,尔后又于张珙墙角联吟,真诚相爱。这就违背了“父母之命,媒妁之言”这一“天理”。之后,她不改初衷,任凭父母怎样阻拦,都矢志不渝。最终得到了承认,获得了爱情的胜利。张珙:出身贫寒,先人虽做过礼部尚书,但身后萧条,“只留下四海一空囊”。和崔莺莺相见时,仅为“白衣一秀工”。但他为人诚挚,对爱情执著而专一,为了爱,他不惜抛弃功名,赁居西厢,并借故搭斋,通过月下联吟、献计解围、琴音相挑等多种方式来获得莺莺的爱。甚至身染沉疴,也未能改变他对莺莺的一往深情。同时,他又书生气十足,在赖婚的崔母面前无计可施,甚至想“解下腰间之带,寻个自尽”,但他对爱情的炽热追求,最终在红娘的帮助下获得了成功。老夫人:老辣、世故、阴险、狡猾,满脑子封建思想,时刻不忘自己相国夫人的高贵门第。一心守着“相国家谱”,对于女儿,她从顽固的封建观念上为女儿“着想”,用严厉的管教与防范来“爱”,使女儿觉得这种“母爱”苦不堪言,甚至咒骂她为“狠毒娘”。她是以“慈母”面目出现的封建家长的典型,是剧中封建势力的代表,对女儿追求真正的幸福和自由的爱情难以接受,并百般刁难,甚至不惜赖掉当众亲口许下的婚约,她恪守“三辈儿不招白衣女婿”的信条,充分显示了她势利小人的一面,暴露了她虚伪自私而又冷酷无情的封建本性,是一个不受欢迎的角色。细剖深析

[楼主]

《西厢记》第五本写张生高中状元,衣锦荣归,莺莺“金冠霞帔”,有情人终成眷属。明代以来流行的金圣叹批点本《第六才子书·西厢记》砍去《西厢记》第五本大团圆结局,崔、张分手,亦即剧本的结局,遂令《西厢记》由喜剧变为悲剧。针对金圣叹批点本《西厢记》的结局,我们怎样看?[沙发]

剧中主人公生活的时代,封建礼教坚如磐石,大团圆结局本来就缺少生活依据,而带有浓厚的理想主义色彩,崔、张爱情走向毁灭是合乎逻辑的结果。状元及第,奉命完婚更是入了俗套,令人感到先前崔母的刁难竟是如此“合理”。金批《西厢记》让崔张爱情在凄凄切切中收场,揭露了封建礼教对美好爱情的摧残,具有震撼人心的力量。金批《西厢记》的流行,是历史的选择。[板凳]

爱情的极点便是幻灭的终点,这不符合作者“让普天下有情的都成了眷属”这一美好愿望,也不符合观众希望“花好月圆”的审美心理。崔、张从一见钟情到两情相悦,经历了许多艰难曲折,起码,在王实甫看来,大团圆是这对痴男怨女的最好结局。第五本中的封建因素是时代局限造成,不宜苛求古人。金批《西厢记》尾截王实甫《西厢记》是没有道理的。

[三楼]

中国的文学往往都是凤尾式大团圆结局,《梁山伯与祝英台》《倩女幽魂》等都是如此,这体现了我们对美好爱情的向往和祝愿。但金圣叹改后的剧本虽结尾凄凄切切,却给我们留下了无穷的想像空间,让读者去设计结尾,就到达了言有尽而意无穷的效果。

情景交融

《长亭送别》这一折以景物描写设置戏剧环境,渲染气氛,与主人公的离愁别恨浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。如“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”点染了一幅空间广阔、色彩斑斓的图画,衬托出莺莺为离别所烦恼的痛苦压抑心情,创造了委婉深沉、令人感伤的悲凉意境。写作素材积累●随堂练笔

请运用情景交融的手法,扩大《端正好》这支曲子,字数:100字左右。1.课内素材开发

《长亭送别》一折,历来被誉为写离愁别恨的绝唱。整折戏虽没有曲折复杂的戏剧情节,却有撼人的艺术魅力。那份凄凉缠绵的离别牵动了无数人的心。

其实,离愁别绪充盈着整个人生,站在人生的十字路口,不管你向左转,还是向右转,都要面对一个问题——离别。[适用话题]

这则材料适用于“离别”“真情”“反抗”“追求”等话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

湖北部分教材删除《三字经》等经典书中部分内容,湖北很多中小学都开展了《三字经》、《弟子规》等诵读活动,在编印的经典读本里,“昔孟母,择邻处”、“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”等句子被删掉。相关人士表示中国国学经典中大多数内容都是好的,但也有一些不科学或与时代发展相悖的东西。因为担心“带有糟粕性的内容”会“扭曲了学生的价值观念,腐蚀了中小学生的心灵”,山东省教育厅日前下发通知,严禁该省各级教育行政部门和中小学校向学生“不加选择地”全文摊荐《弟子规》、《三字经》、《神童诗》等。这一消息引起社会各界关注和热议。记者近日探访发现,此前我省已有部分学校专门对《三字经》等经典文本进行了删节,然后重新编排后再发给学生学习。

[适用话题]

本材料适用于“取其精华去其糟粕”“传承”“使经典更加经典”等话题。 飘逝的绝唱(节选)

李存葆

绝色女子是上苍鬼斧神工的大艺术。这大艺术喷射出的大美,曾倾倒过几多王朝,也曾风靡过朱门绣户,蓬庐茅舍;这大美,曾使盖世英雄五尺钢化为绕指柔,也曾使布衣韦带神魂颠倒情难自持……在人类历史的进程中,曾有多少人乘着生命的一叶扁舟,驶向鼓荡着大雷雨的爱河情海,不畏舟摧楫折的死生,遥望美丽如海市蜃楼般的彼岸,去进行着灵魂的探险。王实甫笔下的崔莺莺、张珙就是这样的探险者。美文佳作欣赏 似乎上苍早就为这对恋人心灵的约会作过精心的设计。只要细读《西厢记》的人,站在普救寺山门前,双目微合,脑际中便不难幻化出唐贞元七年杏月,那旷男怨女相识前的情景。

当长叹“花落流水红,闲愁万种,无语怨东风”的莺莺,遵母命与红娘走出“门掩重关”的梨花深院,穿过月亮门,款款点点地来到寺内,“敦着双肩,只将花拈笑”时,蓦地被游兴正浓的张生窥见了,莺莺的绝世姿容立时攫住了张生的目光,燃亮了他的双瞳。惊呆过后,张生石破天惊地呐喊道:呀,正撞着五百年前的风流业冤!张生虽一介寒士,但毕竟是官居一品的礼部尚书的遗孤,且又来自向被誉为“国色天香”的牡丹之故乡、唐时的陪都洛阳,他见过的玉人何止万千,为什么独有莺莺使他“眼花缭乱口难言,魂灵儿飞在半天”呢?

这是因为莺莺是一美于众美的殊美之女子。

至美者的“秋波一转”,是天国里瑶池里的圣波在人世间的俄而一闪,它仿佛能把世界上的一切曼妙与绚丽都集中于那芳菲一瞬。至美者秋波一转里流泻出的美,与轻佻女郎吊眉眼时所传递出的,有着云泥之别。至美者秋波一转里所生发的美感,与美学家理论上的美感最为接近,它是人们像崇拜圣母时一样的圣洁的美感。

随着莺莺“临去秋波那一转”,沉浸于“兰麝香仍在,佩环声渐远”的氛围里的张生,心灵中产生了一种如沐圣雨,如饮琼浆的不可言喻的愉悦。

张生却是封建士大夫阶层的“异类”。这位原本有着“云路鹏程九万里”志向的才子在接受了绝色莺莺那“秋波一转”的朦胧的深浅莫测的爱的信号后,便断然决定不再赴考,抛弃那触手可及的“书中自有黄金屋”,而去追求眼前的“颜如玉”。他几经周折,终于借居于普救寺大雄宝殿的西侧一厢,去作灵魂的探险者。今普救寺的佛洞里,藏着一刻有莺莺手掌印的唐砖。据传,当莺莺来大雄宝殿追荐先父亡灵时,被众和尚盯得娇羞难禁,做罢道场,不待红娘搀扶,便匆匆欲返闺房,在抬脚迈越大殿门坎时,不慎腰一闪,险些跌倒。莺莺右手提着罗裙,只得将左手触地,因支撑力过大,便在门前的砖尘上,留下了那沾有香脂腻粉的纤纤玉手的清晰印记。时被寺内的青年匠工发现,便画影刻形,烧砖标记。这遗存千年的至美者的掌印,印证着当美的闪电划过时,人们崇拜美的心态是何等狂颠……王实甫是美的鉴赏家,细检《西厢记》,他笔下的崔莺莺、张生也是美的鉴赏家。莺莺蔑视众和尚那贪婪而充满肉欲的目光,选择的是夺路而逃;而对才情俊逸的张生对她的鉴赏,却显得不嗔不喜,仪态万方,且临去时报以“秋波一转”。我猜度,张生在“惊艳”时,必定会从大家闺秀莺莺那“秋波一转”里,读到了比国风、楚辞、汉赋、唐诗还要美的风韵,读到了比中条山中那挂有露珠的龙柏花、连翘花还要美的风雅,也读到了比翔舞在辽阔黄河水面的鹳鸟还要美的风姿……

我徜徉在普救寺中,思绪绵绵。【赏评】 美早已从深宅大院的秋海棠的花影里走了出来,美早已揭开了那被金幔玉帐所笼罩的神秘的面纱,以千种风情,万种妩媚,呈现于世。人性解放是惠风,佳丽是杨柳,没有惠风吹拂的杨柳,我们这个世界将多了多少寂寞,少了多少欢欣!这篇大散文对《西厢记》作了全面的美学诠释,是对美的礼赞,是捍卫美的宣言,是“散文似论文”的破体名作,其语言风格雍容华贵、丰腴典雅,语句长短奇偶错落交递,骈散结合,修辞手法多样,意蕴通畅,佳句迭出,是一篇风格独异的大散文。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒