高中语文粤教版必修5第4单元第17课游褒禅山记

文档属性

| 名称 | 高中语文粤教版必修5第4单元第17课游褒禅山记 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 282.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-07 21:59:02 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。第17课 游褒禅山记诗海探珠浪淘沙令

王安石

伊吕两衰翁,

历遍穷通。

一为钓叟一耕佣。

若使当时身不遇,

老了英雄。

汤武偶相逢,

风虎云龙。

兴亡只在笑谈中。

直至如今千载后,

谁与争功!【赏析】这首词歌咏伊尹和吕尚“历遍穷通”的遭际和名垂千载的功业,以抒发作者获得宋神宗的知遇,在政治上大展宏图、春风得意的豪迈情怀。伊尹原是伊水旁的一个弃婴,后来得到汤王的重用,才有了作为。吕尚,即姜子牙,偶遇周文王出猎,成就了灭商兴周之大业。作者在歌颂伊、吕的不朽功业的背后,伊、吕的遭遇明主和建立功业对于王安石来说,无疑是一股巨大的精神力量,他从中受到了鼓舞,增强了推行变法的决心和勇气。这首词不同于一般古代诗人词客笼统空泛的咏史作品,而是一个政治家鉴古论今的真实思想感情的流露。全词通篇叙史论史,实则以史托今,蕴含作者称赞明君之情,这正是本篇的巧妙之处。【思考】 这首词运用了什么抒情方式?抒发了什么感情?

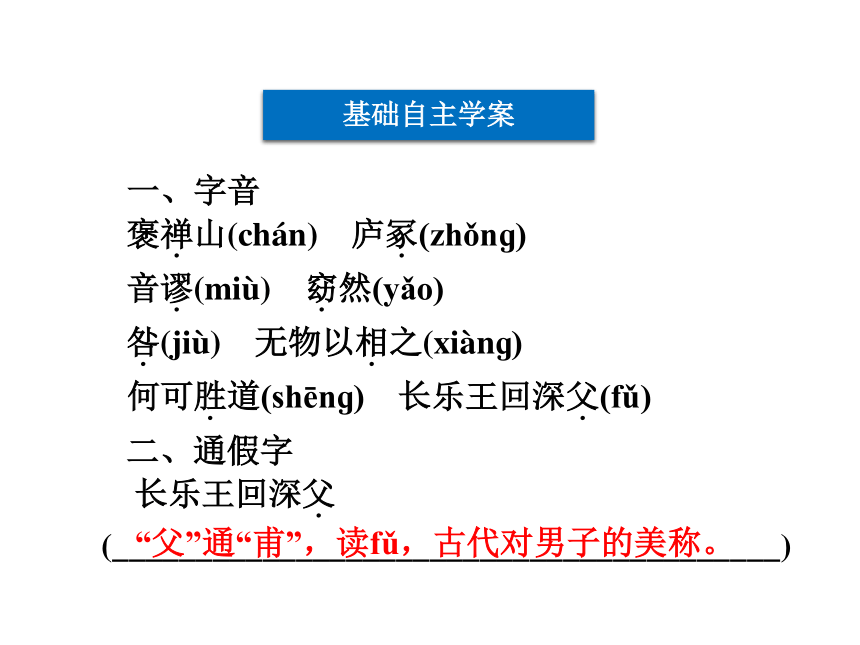

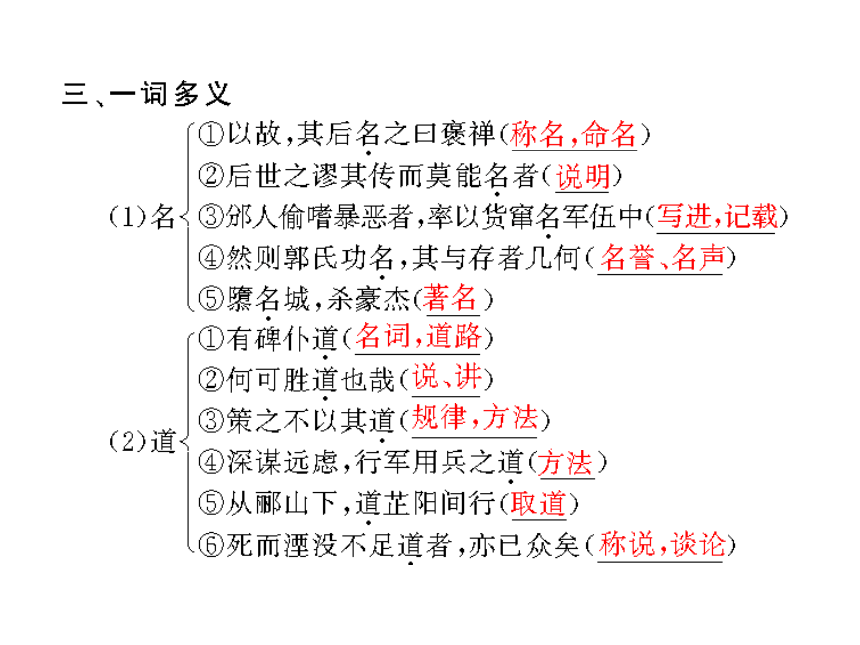

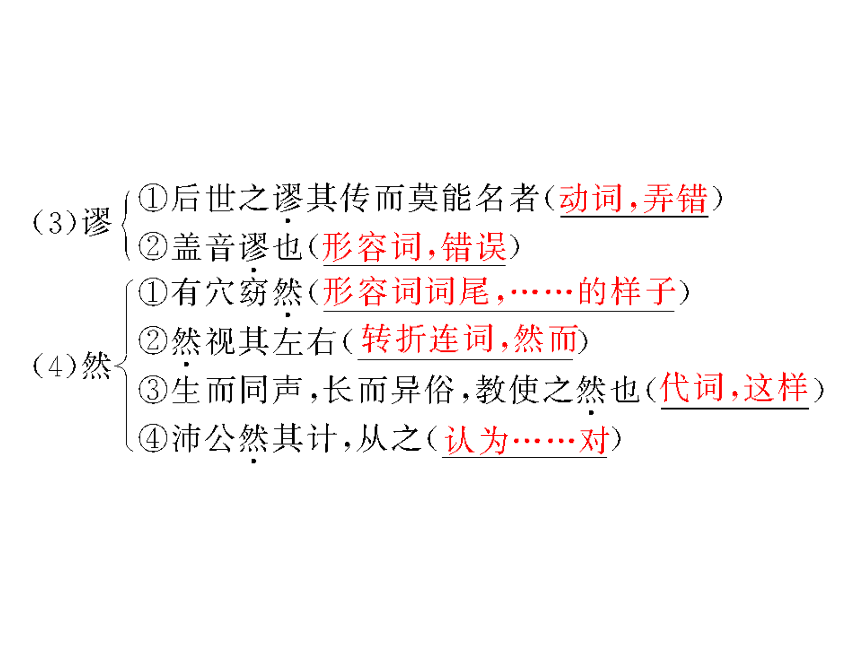

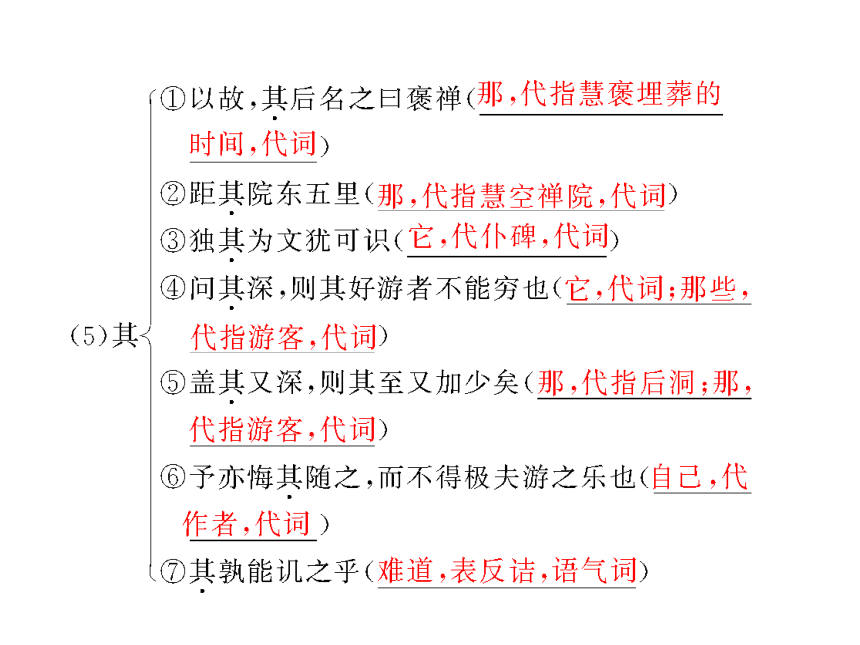

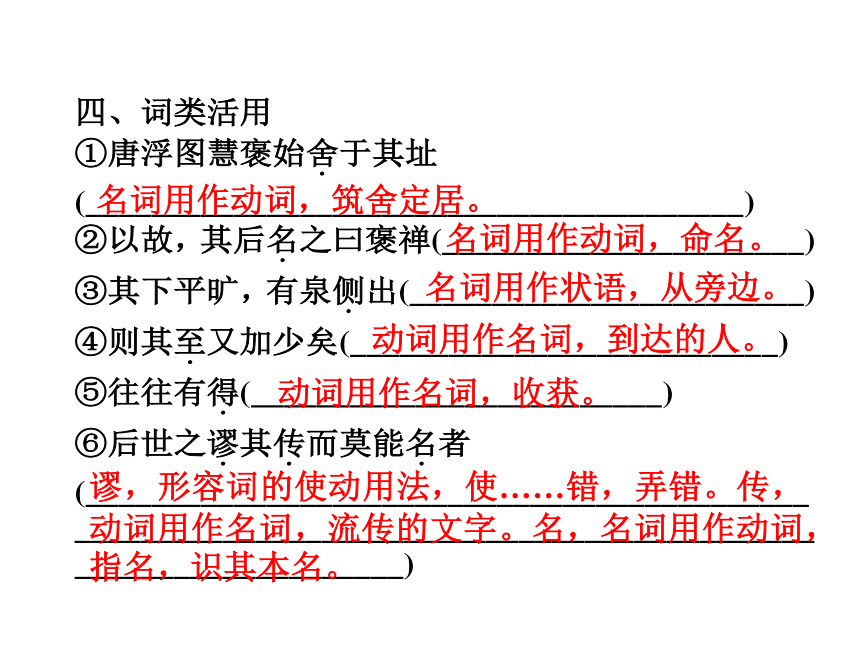

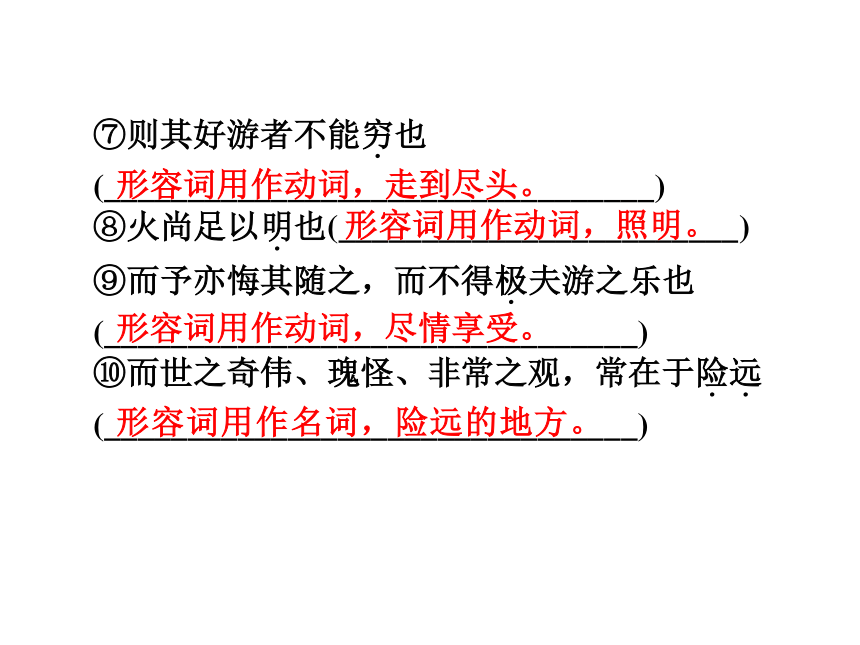

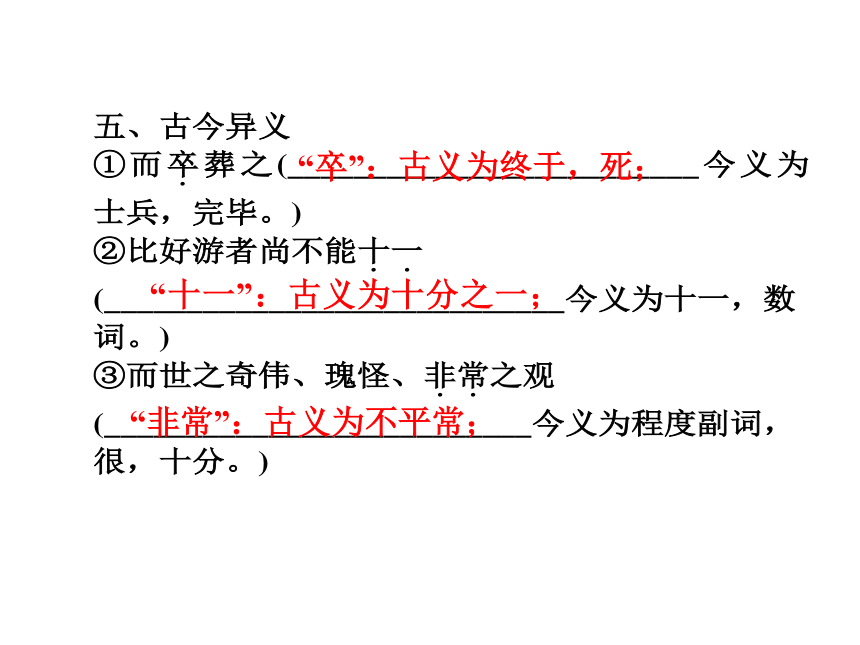

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第17课 美文佳作欣赏基础自主学案“父”通“甫”,读fǔ,古代对男子的美称。名词用作动词,筑舍定居。名词用作动词,命名。名词用作状语,从旁边。动词用作名词,到达的人。动词用作名词,收获。谬,形容词的使动用法,使……错,弄错。传,动词用作名词,流传的文字。名,名词用作动词,指名,识其本名。形容词用作动词,走到尽头。形容词用作动词,照明。形容词用作动词,尽情享受。形容词用作名词,险远的地方。“卒”:古义为终于,死;“十一”:古义为十分之一;“非常”:古义为不平常;“所以”:古义为代词“所”和介词“以”结合,相当于“……的原因”;“学者”:古义为泛指求学的人,读书人“于是”:古义为对这件事。“于”,介词,对,“是”,代词,这件事;六、特殊句式

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(_______)

②今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。(________)

③所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(_______)

④此余之所得也。(_______)

⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也。(_______)

⑥古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。(______________________)判断句判断句判断句判断句判断句倒装句,介宾短语后置⑦盖予所至,比好游者尚不能十一。(_____________________________________________________)

⑧距洞百余步,有碑仆道。(_______________________________________________________)

⑨而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。(_______________________________________________________________)倒装句,应理解为:盖予所至,与好游者比尚不

能十一省略介词“于”,应理解为:距洞百余步,有碑仆于道省略“出”字,应理解为:而予亦悔其随之出,而不得极夫游之乐也七、名句默写

于是予有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。_________,_________;________,__________,而___________________________,____________,________________,____________________。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;__________,____________,____________,其孰能讥之乎?此予之所得也。

——王安石《游褒禅山记》夫夷以近则游者众险以远则至者少世之奇伟、瑰怪、非常之观常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也尽吾志也而不能至者可以无悔矣八、整体预知课堂互动探究文脉探究1.第1段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?

【提示】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔,作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思慎取”的依据。2.第2段略写什么?详写什么?运用了哪些对比?有哪些作用?

【提示】 略写前洞(19字),较详细地写了后洞特点及游后洞的所见所感。多处设比:①前洞的平旷与后洞的幽深对比;②前洞“记游者甚众”与后洞“来而记之者已少”、“其至又加少”对比;③“余所至”之浅与“好游者”所至对比;④进洞时“其见愈奇”的欣喜与出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔对比。作用是为第二部分的议论作铺垫。3.第3段着重写什么?这一段可分几层意思?作者在文中阐述了什么道理?

【提示】 (1)第3段写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想,即第一句中所说的“有叹”。(2)共有五层意思:①用一“叹”字紧承上文,领起全段;②以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;③拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;④阐述宏伟目标,险远的道路和“志”、“力”、“物”三者的内在联系;⑤强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”、“无悔”。(3)在本段中作者揭示了“志”、“力”、“物”三者之间的辩证关系。4.在第4段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样生发出来的?

【提示】 作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。这一观点无疑是正确的。作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。5.本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的?

【名师点拨】 (1)两部分之间使用了过渡句:第二段最后一句“不得极夫游之乐”开启下文,第三段第一句“于是予有叹焉”紧承上文,领起全段,使文章前后衔接,过渡自然。

(2)文字上前后呼应,意思贯通,有很多起照应作用的句子。前文的记叙是为议论部分埋下伏笔,使议论有依据。议论部分是记叙的深化,是从具体事物中悟出来的含有哲理的感想。

(3)作者把治学处世比作游山,抓住它们之间的共同点:都必须具有百折不挠的意志和深思慎取的态度。6.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【名师点拨】 这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。又如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻学者治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。

[楼主]

王安石认为,“志”、“力”、“物”三者,是我们成功的三大因素。有远大的志向,有足够的精力,还得有外物辅助;要想舒舒服服取得成绩,不流汗就登上事业的顶峰,那是不可能的。那么,人要取得成功最重要的因素是什么?

[沙发]

我认为成大事首先要有志。正如苏轼所言:“古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。”做任何事都不可能一帆风顺,如果没有坚韧不拔之志,就容易半途而废。细剖深析

[板凳]

我认为“力”也很重要。很多名人相继辞世,中青年英才的健康问题备受关注。医学专家指出,中青年英才工作压力大、过度疲劳以及饮食不均等,致使身体长期处于亚健康状态,免疫力下降。“过劳死”现象在当前的科技人才中出现的频率越来越高,也越来越受到社会的关注。所以加强锻炼,保持健康的体魄,也是成大事的重要条件。

[三楼]

“物”也重要。要成功,除了主观因素外,客观因素也很重要。我们要善于借助外界的帮助。荀子在《劝学》中就说:“君子生非异也,善假于物也。”可见物的重要性。重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”、“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。写作素材积累记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”、“物”从略。

●随堂练笔

请运用详略得当的记叙手法,写一个约200字的片段,记叙2~3件事。1.课内素材开发

王安石在《游褒禅山记》有句名言:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。”这句话表面上谈的是登山的感受和教训,实际上可以给我们多方面的启示。

[适用话题]

这则材料适用于“内因与外因”“坚持”“善始善终”“自信”等话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

山东泰安警匪街头喋血枪战

1月4日11时20分许,泰安市发生一起持枪杀人案件,泰安市公安局泰山分局协助德州警方在一家干休所调查案情时,突遭疑犯枪击,9位受伤的民警和群众中,有2位民警和1位协警不幸殉职;两名犯罪嫌疑人1人被抓获,另一人开枪自杀。泰安市公安局召开新闻通报会,公布“1·4”持枪杀人案中殉职2名民警和1名协警的简历。其中,协警李良年仅25岁。

[适用话题]

本材料适用于“正义与邪恶”“勇敢”“生命的价值”等话题。枫树林

丁焱辉

山脚下,静静地屹立着一片枫树林。

我几乎是在不经意间发现这片枫树林的。它们在校道的转角缓缓地铺展开,那么不惹眼却又能在出现的瞬间给人以惊喜。因为谁都不会想到,在这样一座松林密布的山脚下,居然还能出现如此异类般的枫树林。这实是一种极为不谐调的搭配。美文佳作欣赏 这片枫树林是需要与外界隔离开来欣赏的。置身林中,你得想象:世界上只有这一片枫树林和你脚下的枫叶,连风也消逝了。这枫树林便如同一位位耄耋老人立在了你的周围。因为这树,是那么苍老,时间使它们变得粗壮,以至于遮天蔽日了。但时间也使它们饱经风霜,它们的躯干上长出了一个个树瘤,凹凸起伏,如老人的脸庞,沟沟壑壑,白色的斑纹星星点点,不免使人感叹时间居然能有如此不可阻挡的力量。回到现实。每一棵枫树都是枝叶繁茂。在这样的山脚下,每一棵树的内心都暗藏着一股劲儿:我要长得更高,我要长出更多的叶子!因为这样便意味着能享受到更多的阳光,阳光便意味着生命。虽然它们都是如此苍老,但岁月并未侵蚀掉它们那颗生机勃发的心。因为它们懂得:年龄不算什么,态度决定一切!它们也懂得:阳光是要分享的,谁都不能独自享受。所以,每棵树都几乎长得齐高,每棵树都枝繁叶茂,每棵树都充分利用着哪怕是一丁点儿的空间,却又不挤占他人。因而它们活得快乐、自在,这便是枫树的生活态度。这枫树又仿佛是一群隐士,远离尘世的喧嚣。它们汲着山泉,饮着甘露,闲看四季交替、日升日落。面对风吹,它们从容;面对雨雪,它们淡定。这便是枫树的品格。

故乡的老街两旁也种着枫树,它们大多叶黄且矮小,有的已被虫蛀成了空空的树干。它们没有山脚下那些枫树的高大,也没有半点山脚下枫树的活气,就像是病入膏肓的老者,倚在老街的两旁,等待着死亡的号角。这些枫树,之前它们的生活是安逸的,安逸得让它们失去了生机勃发的心。它们的天地是广阔的,没有其他树木与它们争抢阳光、养料。所以它们不需要长得如此之高,太多的树叶也会成为一种拖累。同时,它们也沾染了太多尘世的喧嚣,它们已被这喧嚣侵蚀得羸弱不堪,已经不起岁月的再次洗礼。它们的命运是已经注定了的。

默默地注视着这片枫树林,望着它们那繁茂的枝叶,看着它们深扎的根,蓦地,我问自己:我是否也应该脚踏实地,静下自己浮躁的内心,开始寻找自己的人生目标呢?

【赏评】 作者由自然界的事物领略到一些生活哲理,这是写记叙文所要着力表现的。“阳光是要分享的,谁都不能独自享受”,看似写山脚下的枫树林,实则是对现实生活的提示。有意味的是,作者将老街的枫树与山脚下的枫树对比,继而提出疑问。在作者深刻反思的同时,读者的心灵得到了净化与洗礼。

王安石

伊吕两衰翁,

历遍穷通。

一为钓叟一耕佣。

若使当时身不遇,

老了英雄。

汤武偶相逢,

风虎云龙。

兴亡只在笑谈中。

直至如今千载后,

谁与争功!【赏析】这首词歌咏伊尹和吕尚“历遍穷通”的遭际和名垂千载的功业,以抒发作者获得宋神宗的知遇,在政治上大展宏图、春风得意的豪迈情怀。伊尹原是伊水旁的一个弃婴,后来得到汤王的重用,才有了作为。吕尚,即姜子牙,偶遇周文王出猎,成就了灭商兴周之大业。作者在歌颂伊、吕的不朽功业的背后,伊、吕的遭遇明主和建立功业对于王安石来说,无疑是一股巨大的精神力量,他从中受到了鼓舞,增强了推行变法的决心和勇气。这首词不同于一般古代诗人词客笼统空泛的咏史作品,而是一个政治家鉴古论今的真实思想感情的流露。全词通篇叙史论史,实则以史托今,蕴含作者称赞明君之情,这正是本篇的巧妙之处。【思考】 这首词运用了什么抒情方式?抒发了什么感情?

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第17课 美文佳作欣赏基础自主学案“父”通“甫”,读fǔ,古代对男子的美称。名词用作动词,筑舍定居。名词用作动词,命名。名词用作状语,从旁边。动词用作名词,到达的人。动词用作名词,收获。谬,形容词的使动用法,使……错,弄错。传,动词用作名词,流传的文字。名,名词用作动词,指名,识其本名。形容词用作动词,走到尽头。形容词用作动词,照明。形容词用作动词,尽情享受。形容词用作名词,险远的地方。“卒”:古义为终于,死;“十一”:古义为十分之一;“非常”:古义为不平常;“所以”:古义为代词“所”和介词“以”结合,相当于“……的原因”;“学者”:古义为泛指求学的人,读书人“于是”:古义为对这件事。“于”,介词,对,“是”,代词,这件事;六、特殊句式

①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。(_______)

②今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。(________)

③所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。(_______)

④此余之所得也。(_______)

⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也。(_______)

⑥古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。(______________________)判断句判断句判断句判断句判断句倒装句,介宾短语后置⑦盖予所至,比好游者尚不能十一。(_____________________________________________________)

⑧距洞百余步,有碑仆道。(_______________________________________________________)

⑨而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。(_______________________________________________________________)倒装句,应理解为:盖予所至,与好游者比尚不

能十一省略介词“于”,应理解为:距洞百余步,有碑仆于道省略“出”字,应理解为:而予亦悔其随之出,而不得极夫游之乐也七、名句默写

于是予有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。_________,_________;________,__________,而___________________________,____________,________________,____________________。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;__________,____________,____________,其孰能讥之乎?此予之所得也。

——王安石《游褒禅山记》夫夷以近则游者众险以远则至者少世之奇伟、瑰怪、非常之观常在于险远而人之所罕至焉故非有志者不能至也尽吾志也而不能至者可以无悔矣八、整体预知课堂互动探究文脉探究1.第1段为什么要特别提到仆碑及仆碑上的文字?

【提示】 写仆碑是为后面议论埋下伏笔,作者认真考证仆碑上的文字,探究事理的本源,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后面议论中提出“深思慎取”的依据。2.第2段略写什么?详写什么?运用了哪些对比?有哪些作用?

【提示】 略写前洞(19字),较详细地写了后洞特点及游后洞的所见所感。多处设比:①前洞的平旷与后洞的幽深对比;②前洞“记游者甚众”与后洞“来而记之者已少”、“其至又加少”对比;③“余所至”之浅与“好游者”所至对比;④进洞时“其见愈奇”的欣喜与出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔对比。作用是为第二部分的议论作铺垫。3.第3段着重写什么?这一段可分几层意思?作者在文中阐述了什么道理?

【提示】 (1)第3段写游褒禅山的心得体会,抒发自己的感想,即第一句中所说的“有叹”。(2)共有五层意思:①用一“叹”字紧承上文,领起全段;②以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因;③拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比;④阐述宏伟目标,险远的道路和“志”、“力”、“物”三者的内在联系;⑤强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”、“无悔”。(3)在本段中作者揭示了“志”、“力”、“物”三者之间的辩证关系。4.在第4段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样生发出来的?

【提示】 作者认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。这一观点无疑是正确的。作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。5.本文的记叙部分和议论部分是怎样紧密联系的?

【名师点拨】 (1)两部分之间使用了过渡句:第二段最后一句“不得极夫游之乐”开启下文,第三段第一句“于是予有叹焉”紧承上文,领起全段,使文章前后衔接,过渡自然。

(2)文字上前后呼应,意思贯通,有很多起照应作用的句子。前文的记叙是为议论部分埋下伏笔,使议论有依据。议论部分是记叙的深化,是从具体事物中悟出来的含有哲理的感想。

(3)作者把治学处世比作游山,抓住它们之间的共同点:都必须具有百折不挠的意志和深思慎取的态度。6.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

【名师点拨】 这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,即非一般的写景文字,而具有学人的实证精神。又如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写“有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻学者治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。

[楼主]

王安石认为,“志”、“力”、“物”三者,是我们成功的三大因素。有远大的志向,有足够的精力,还得有外物辅助;要想舒舒服服取得成绩,不流汗就登上事业的顶峰,那是不可能的。那么,人要取得成功最重要的因素是什么?

[沙发]

我认为成大事首先要有志。正如苏轼所言:“古之立大事者,不唯有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。”做任何事都不可能一帆风顺,如果没有坚韧不拔之志,就容易半途而废。细剖深析

[板凳]

我认为“力”也很重要。很多名人相继辞世,中青年英才的健康问题备受关注。医学专家指出,中青年英才工作压力大、过度疲劳以及饮食不均等,致使身体长期处于亚健康状态,免疫力下降。“过劳死”现象在当前的科技人才中出现的频率越来越高,也越来越受到社会的关注。所以加强锻炼,保持健康的体魄,也是成大事的重要条件。

[三楼]

“物”也重要。要成功,除了主观因素外,客观因素也很重要。我们要善于借助外界的帮助。荀子在《劝学》中就说:“君子生非异也,善假于物也。”可见物的重要性。重点突出,详略得当

本文的主旨在于阐述要“有志”、“尽吾志”的观点,另外也涉及“深思而慎取”的观点,因此,文章的选材、详略无一不经过精心裁定,紧扣这两个观点。记游部分就写景来看似乎平淡无奇,实际上是深思熟虑、刻意安排的。第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。写作素材积累记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”、“物”从略。

●随堂练笔

请运用详略得当的记叙手法,写一个约200字的片段,记叙2~3件事。1.课内素材开发

王安石在《游褒禅山记》有句名言:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也;有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。”这句话表面上谈的是登山的感受和教训,实际上可以给我们多方面的启示。

[适用话题]

这则材料适用于“内因与外因”“坚持”“善始善终”“自信”等话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

山东泰安警匪街头喋血枪战

1月4日11时20分许,泰安市发生一起持枪杀人案件,泰安市公安局泰山分局协助德州警方在一家干休所调查案情时,突遭疑犯枪击,9位受伤的民警和群众中,有2位民警和1位协警不幸殉职;两名犯罪嫌疑人1人被抓获,另一人开枪自杀。泰安市公安局召开新闻通报会,公布“1·4”持枪杀人案中殉职2名民警和1名协警的简历。其中,协警李良年仅25岁。

[适用话题]

本材料适用于“正义与邪恶”“勇敢”“生命的价值”等话题。枫树林

丁焱辉

山脚下,静静地屹立着一片枫树林。

我几乎是在不经意间发现这片枫树林的。它们在校道的转角缓缓地铺展开,那么不惹眼却又能在出现的瞬间给人以惊喜。因为谁都不会想到,在这样一座松林密布的山脚下,居然还能出现如此异类般的枫树林。这实是一种极为不谐调的搭配。美文佳作欣赏 这片枫树林是需要与外界隔离开来欣赏的。置身林中,你得想象:世界上只有这一片枫树林和你脚下的枫叶,连风也消逝了。这枫树林便如同一位位耄耋老人立在了你的周围。因为这树,是那么苍老,时间使它们变得粗壮,以至于遮天蔽日了。但时间也使它们饱经风霜,它们的躯干上长出了一个个树瘤,凹凸起伏,如老人的脸庞,沟沟壑壑,白色的斑纹星星点点,不免使人感叹时间居然能有如此不可阻挡的力量。回到现实。每一棵枫树都是枝叶繁茂。在这样的山脚下,每一棵树的内心都暗藏着一股劲儿:我要长得更高,我要长出更多的叶子!因为这样便意味着能享受到更多的阳光,阳光便意味着生命。虽然它们都是如此苍老,但岁月并未侵蚀掉它们那颗生机勃发的心。因为它们懂得:年龄不算什么,态度决定一切!它们也懂得:阳光是要分享的,谁都不能独自享受。所以,每棵树都几乎长得齐高,每棵树都枝繁叶茂,每棵树都充分利用着哪怕是一丁点儿的空间,却又不挤占他人。因而它们活得快乐、自在,这便是枫树的生活态度。这枫树又仿佛是一群隐士,远离尘世的喧嚣。它们汲着山泉,饮着甘露,闲看四季交替、日升日落。面对风吹,它们从容;面对雨雪,它们淡定。这便是枫树的品格。

故乡的老街两旁也种着枫树,它们大多叶黄且矮小,有的已被虫蛀成了空空的树干。它们没有山脚下那些枫树的高大,也没有半点山脚下枫树的活气,就像是病入膏肓的老者,倚在老街的两旁,等待着死亡的号角。这些枫树,之前它们的生活是安逸的,安逸得让它们失去了生机勃发的心。它们的天地是广阔的,没有其他树木与它们争抢阳光、养料。所以它们不需要长得如此之高,太多的树叶也会成为一种拖累。同时,它们也沾染了太多尘世的喧嚣,它们已被这喧嚣侵蚀得羸弱不堪,已经不起岁月的再次洗礼。它们的命运是已经注定了的。

默默地注视着这片枫树林,望着它们那繁茂的枝叶,看着它们深扎的根,蓦地,我问自己:我是否也应该脚踏实地,静下自己浮躁的内心,开始寻找自己的人生目标呢?

【赏评】 作者由自然界的事物领略到一些生活哲理,这是写记叙文所要着力表现的。“阳光是要分享的,谁都不能独自享受”,看似写山脚下的枫树林,实则是对现实生活的提示。有意味的是,作者将老街的枫树与山脚下的枫树对比,继而提出疑问。在作者深刻反思的同时,读者的心灵得到了净化与洗礼。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒