高中语文粤教版必修5第4单元第19课报任安书(节选)

文档属性

| 名称 | 高中语文粤教版必修5第4单元第19课报任安书(节选) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 291.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-07 21:59:02 | ||

图片预览

文档简介

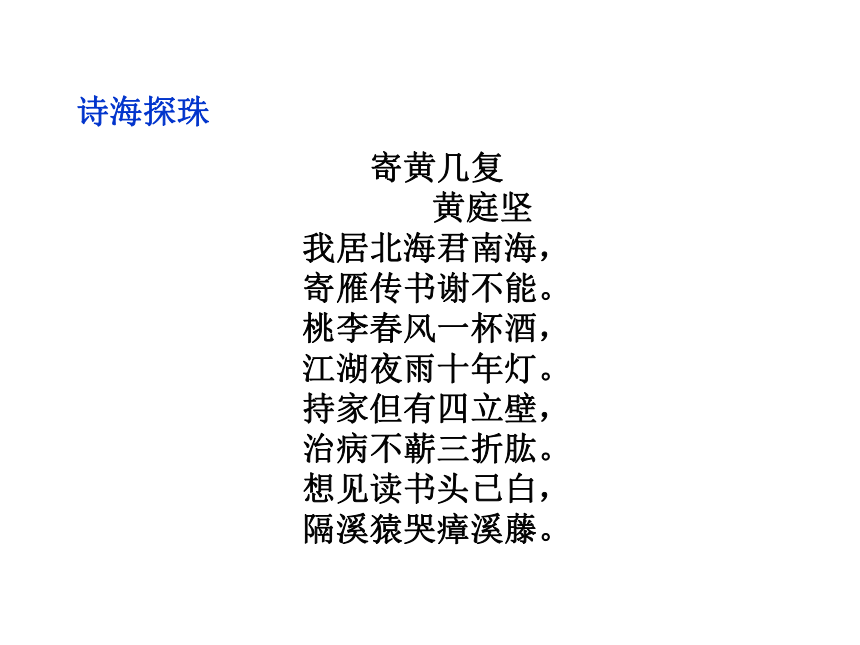

课件41张PPT。第19课 报任安书(节选)诗海探珠寄黄几复

黄庭坚

我居北海君南海,

寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,

江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,

治病不蕲三折肱。

想见读书头已白,

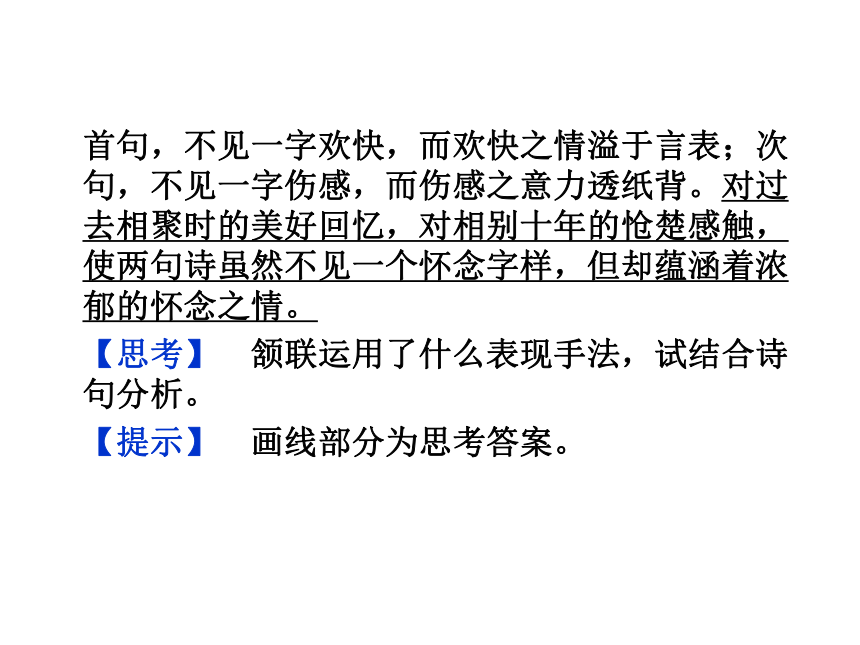

隔溪猿哭瘴溪藤。【赏析】此诗为宋代黄庭坚所作。首联说明海天茫茫相距辽远,通信颇为不易。颔联回忆昔日相聚宴游之乐,并进一步抒写相别十年的思念之深。这两句所描绘情景的巨大反差,形成了强烈对比,从而更加凸现了思念之情。颈联称赞友人为官清廉、从政有方。尾联赞美友人认真读书、好学不倦。其中颔联的两句诗全是名词词组的组合,对仗工整。“桃李春风”何等好时光,“江湖夜雨”如此凄凉时,情感对比强烈。首句,不见一字欢快,而欢快之情溢于言表;次句,不见一字伤感,而伤感之意力透纸背。对过去相聚时的美好回忆,对相别十年的怆楚感触,使两句诗虽然不见一个怀念字样,但却蕴涵着浓郁的怀念之情。

【思考】 颔联运用了什么表现手法,试结合诗句分析。

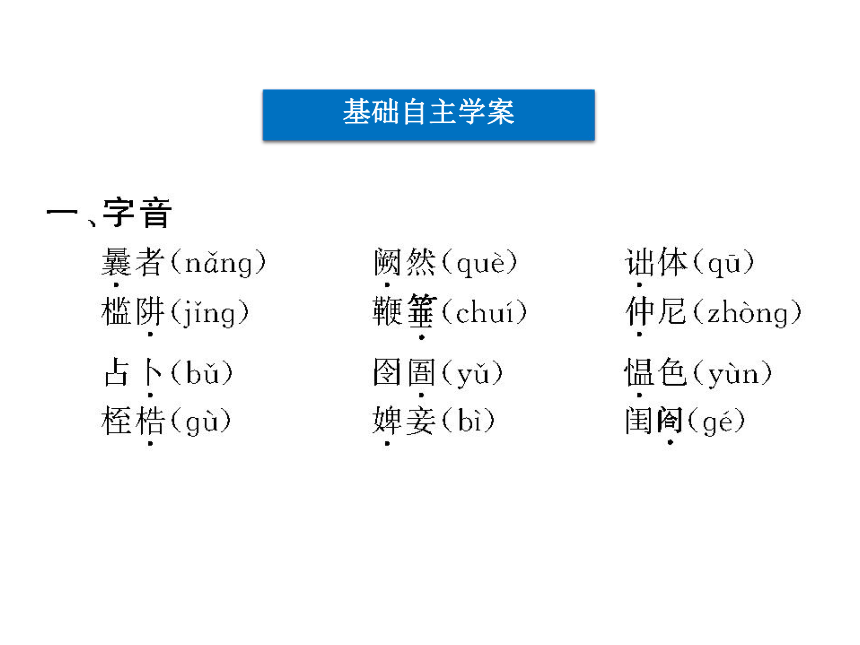

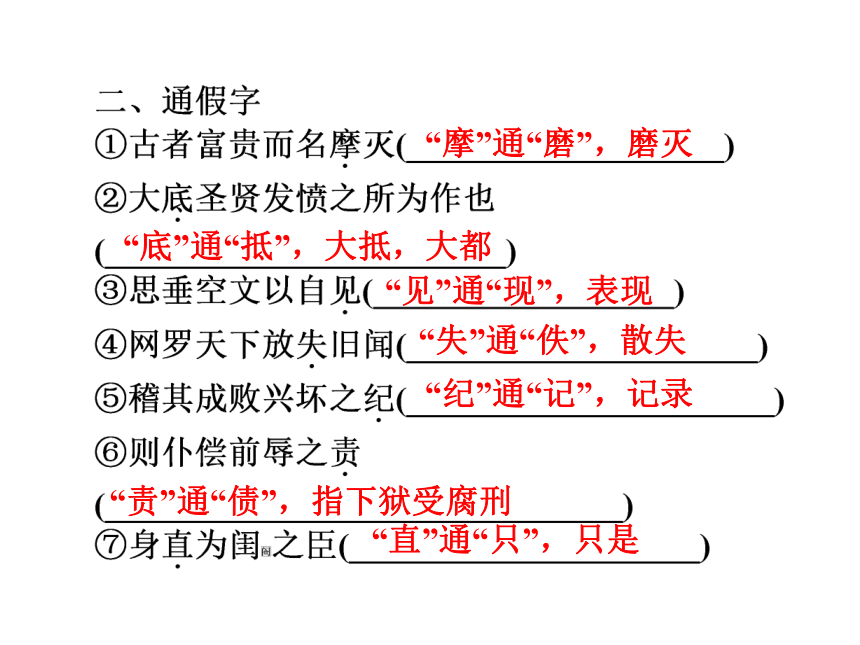

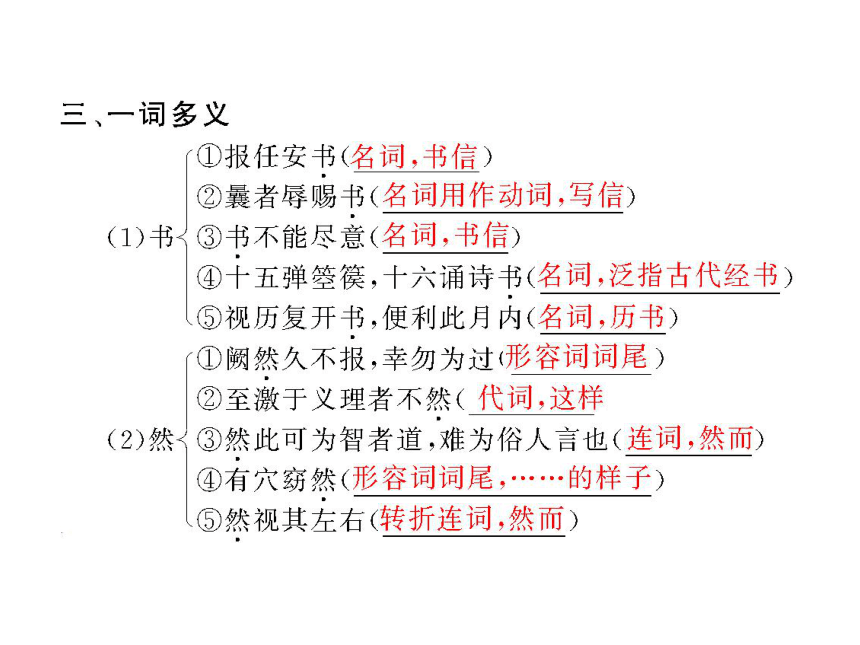

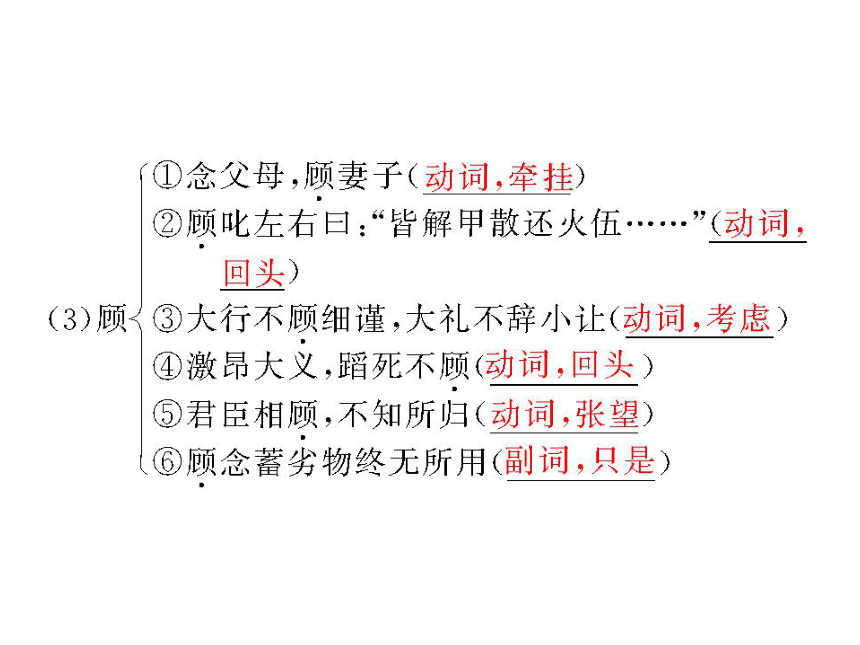

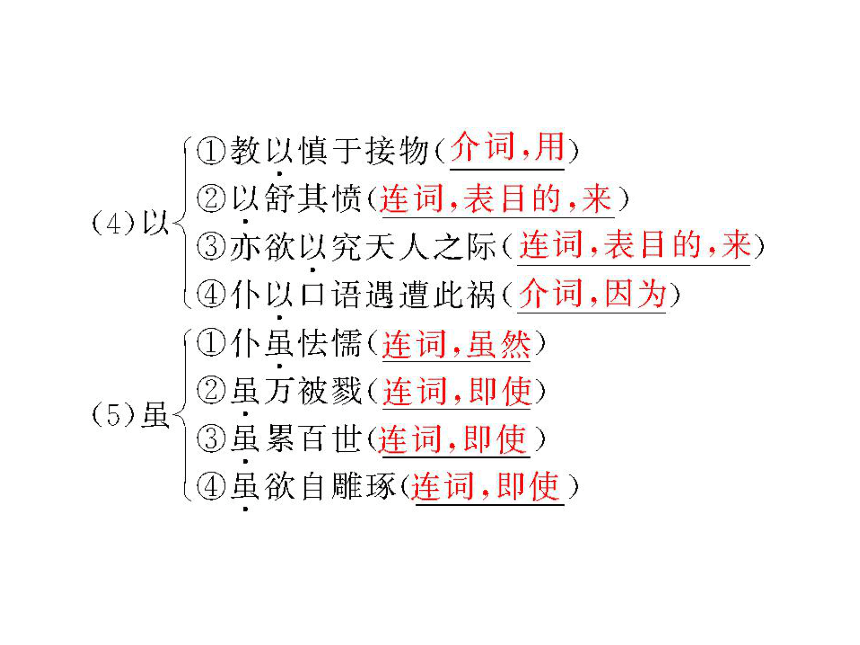

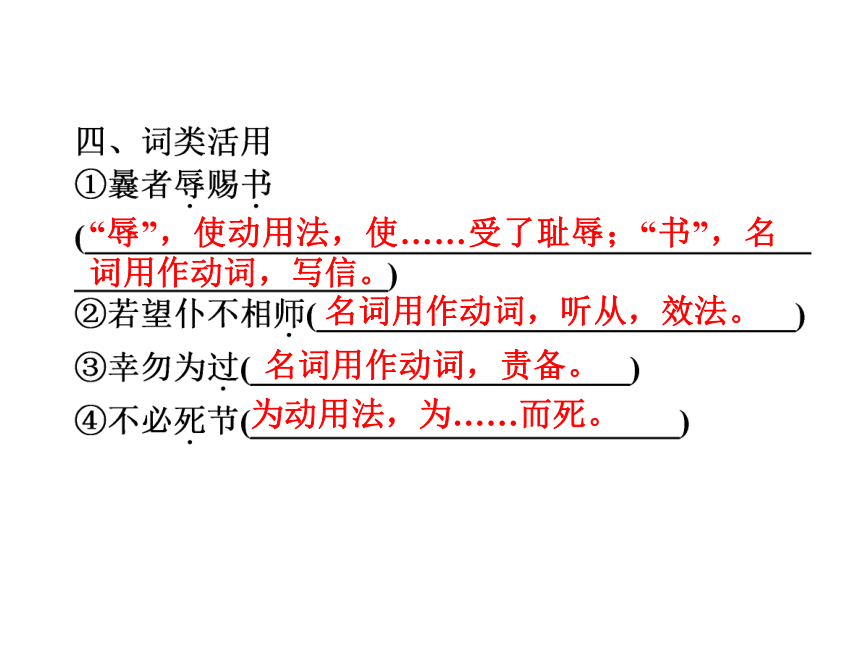

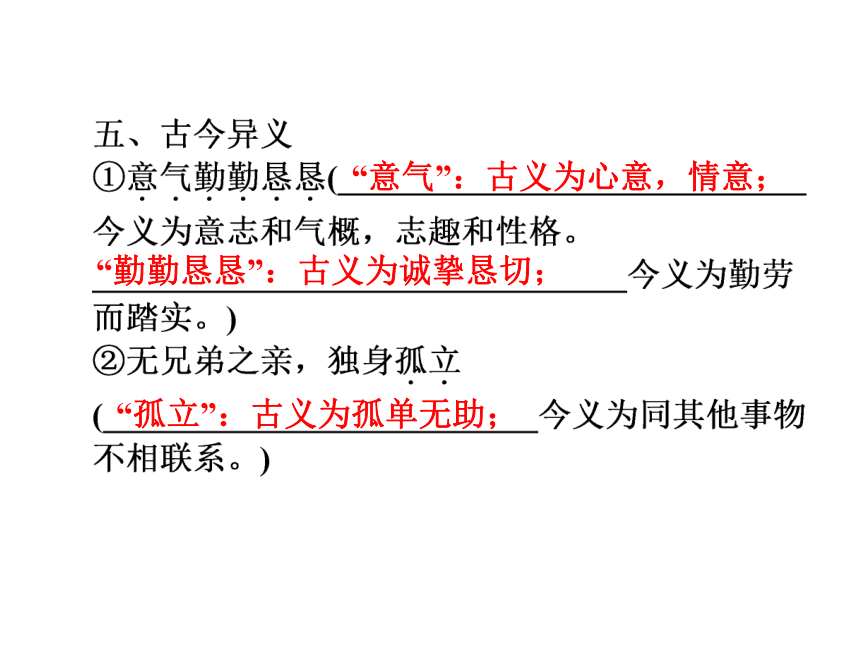

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第19课 美文佳作欣赏基础自主学案“摩”通“磨”,磨灭“底”通“抵”,大抵,大都“见”通“现”,表现“失”通“佚”,散失“纪”通“记”,记录“责”通“债”,指下狱受腐刑“直”通“只”,只是“辱”,使动用法,使……受了耻辱;“书”,名词用作动词,写信。名词用作动词,听从,效法。名词用作动词,责备。为动用法,为……而死。“意气”:古义为心意,情意;“勤勤恳恳”:古义为诚挚恳切;“孤立”:古义为孤单无助;“妻子”:古义为妻子儿女;“非常”:古义为不平常;“发愤”:古义为发泄愤懑;“口语”:古义为言论,说话;今义为非书面的语言。六、特殊句式

①《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

(_________)

②教以慎于接物。(_______________)

③而文采不表于后世也。(_______________)

④至激于义理者不然。(________)

⑤重为乡党所笑。(________)

⑥幽于粪土之中而不辞者。(_______)判断句介词结构后置句介词结构后置句被动句被动句被动句⑦唯倜傥非常之人称焉。(_______)

⑧盖文王拘而演《周易》。(________)

⑨屈原放逐。(_______)

⑩孙子膑脚。(_______)

?不韦迁蜀。(_______)

?韩非囚秦。(_______)

被动句被动句被动句被动句被动句被动句七、名句默写

①古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》

②亦欲以_______________________,成一家之言。——司马迁《报任安书》盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;究天人之际,通古今之变八、整体预知课堂互动探究文脉探究1.司马迁忍辱苟活写《史记》是为了什么?

【提示】 司马迁忍辱苟活写《史记》一是为了使“文采表于后世”。司马迁在文中表明,他并不顾念家庭,也不缺少“臧获婢妾,犹能引决”那样的勇气,但轻轻一死,也就同时断送了为之献身效命的事业。二是为了实现他的愿望:“著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都。”三是为了补偿以前受的耻辱。因此他在文中写道:“偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!”2.司马迁受宫刑后的感受是什么?请用原文回答。

【提示】 是以肠一日而九迴,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。3.文章最后一段中,哪些句子与前文照应,哪些句子写作者当时的处境和心情?

【提示】 最后一段第一句中的“谤议”者、“笑”者都是俗人,照应前段“难为俗人言”;“以污辱先人”照应上文“太上不辱先”;“今少卿”一句中“推贤进士”照应信的开头语,“私心”照应“草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色”和“仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉”两句。首句“且负下未易居”极言环境的恶劣;“是以肠一日而九迴”至“宁得自引深藏于岩穴邪”写当时的心情;“故且从俗浮沉”至“无乃与仆私心剌谬乎?”写当时的思想矛盾,也是写心情的。4.与一般书信不同,《报任安书》写出了作者的痛苦、无奈,释解了人们的心头疑惑,耐人寻味,作者是从哪一个角度进行写作的?

【提示】 《报任安书》一文,是站在一位朋友面前,向朋友倾诉自己内心的苦闷、痛苦,述说自己人生的悲惨遭遇和境地。并从人生价值观角度,向友人阐明自己的人生信念。同时以文王演《周易》,仲尼作《春秋》,屈原赋《离骚》,左丘明编《国语》,孙子修《兵法》,吕不韦传《吕览》,韩非著《说难》、《孤愤》等为例,引出自己“舒其愤,思垂空文以自见”的愿望。全文层层深入,逐步阐明自己的人生志向,卒章显志。5.《报任安书》体现了司马迁怎样的人生观和创作观?

【名师点拨】 (1)人生观:就是扬名后世,为了留名,可以不顾传统道德的约束,可以忍受奇耻大辱,最看不起死后不能留下美名的人。如文中体现他人生观的句子,“且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世而文采不表于后也”,“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉”等,这些都表现出他的人生观,是以古人为榜样,完成自己完满的人生。(2)创作观:提出“发愤著书说”,即在逆境中著书以抒其愤,实现其人生价值。文中体现他的人生观的句子如“盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也”等,他把著书当作实现人生价值的手段。

6.文章流露出作者怎样的感情?

【名师点拨】 《报任安书》一文,贯穿全文的始终是作者内心无比激愤和痛苦的心情。“仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉?且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?”是何等的矛盾痛苦。“是以肠一日而九迴,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。”这是作者痛苦挣扎的直接倾诉,而在这无比的痛苦矛盾之中,其实又蕴含着司马迁对自己受到的不公平遭遇、奇耻大辱的激愤的控诉。《史记》一书的写作,支撑着作者的精神世界,使他忍辱负重、坚忍不拔。我们仿佛看到了作者坚定的人生信念和坦荡的胸怀。[楼主]

面对苦难,司马迁选择了忍辱负重,坚忍不拔,终于完成了《史记》;成就了他的梦想。我们面对苦难,和自己的追求,应该怎样做?

[沙发]

苦难对不同的人有不同的意义。正如巴尔扎克所说:“苦难对于天才是一块垫脚石,对能干的人是一笔财富,对弱者是万丈深渊。”我们决不能当弱者。只有敢于挑战苦难,才能迎来自己的明天。细剖深析

[板凳]

苦难有时候是垫脚石、是台阶、是财富,面对苦难,我们固然不能软弱退缩。但同时,苦难也是绊脚石,是我们前进路上的一道道屏障。在情况允许的情况下,与其与苦难艰难斗争浪费时间,不如绕过这些屏障寻求其他成功之路。[三楼]

“盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。”司马迁热情歌颂了这些古代圣贤,他们虽然身处逆境,备受迫害,但并不因此而消沉,而是努力给后人留下有价值的东西。在很多时候,我们不仅仅要能抗争;还要学会忍耐,只有这样,我们的人生价值才能得到最大体现。排比手法

作者善于运用排比、对偶等手法。信中有许多排比句,或两句、三句为一套,或五句、六句为一套,甚至竟有一连用十句的。如“盖文王拘而演《周易》”以下,实际上是八个叠的对比,两两各自对偶,事实相因,不仅不使文章显得冗长,而且使读者欲悲欲叹,不禁为之扼腕切齿,这种写作素材积累富于变化的语言形式,有力地加强了文章感情的抒发和气势的表达,令人感情激荡不已。作者长久郁积在心中的悲愤,借此手法喷薄而出,有如长江大河,一泻千里,其气势之壮阔,令人惊叹!

●随堂练笔

请你以“友谊”开头,运用排比手法,写三组以上的句子。1.课内素材开发

在《报任安书》中,有这样一段话不能不铭记:“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。”

[适用话题]

这则材料适用于“逆境”“毅力”“奋斗”“心灵的选择”“坚忍”等相关话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

日本女教师放映电影展示侵华战争日军证言

2010年12月19 日,大阪三重县首府津市有一场电影放映会,电影的名字叫《南京,被割裂的记忆》。63岁的松冈环把多年采访南京大屠杀幸存者的记录,还有参加过侵华战争日本兵的证言拍成了这样一部85分钟的电影。每年的8月15日,在南京,她在大屠杀纪念馆参与和平集会;每年12月13日,在日本,她发起南京大屠杀幸存者证言集会,用日语告诉日本人一个个大屠杀幸存者的名字。

即便是在中日关系跌入冰点的2010年,松冈环也没有停下脚步。带着电影《南京,被割裂的记忆》四处演讲,成为松冈环这两年的主要轨迹。

[适用话题]

本材料适用于“坚持真理”“历史不会被淹没”“敢于自省”“和平与真相”等话题。天地苍茫一根骨

庞 进

司马迁的祠墓在陕西的韩城市。祠内有他的塑像:束高发,穿红袍,长眉入鬓,双目炯炯——那眼神,有穿透历史烟云的明晰和超凡入圣的穆然;显著的还有那一袭长及心胸的须髯,给人一份文人的傲岸和学者的庄重。据说,人受过宫刑,胡须会随之脱光,而这尊塑像,依然大须飘拂——这大概是民意使然了:你皇上要把一个血性须眉变成一个不男不女的“太监”,可在我们老百姓的心目中,这个人依然是男子汉,顶天立地,气吞山河的男子汉!美文佳作欣赏仔细看,司马迁的塑像是稍稍有些斜的,头向北方偏着。一种说法认为,司马迁是在遥望北方的苏武庙,因为这位在北国牧了十九年羊的汉朝使臣,和司马迁是肝胆相照的僚友。另一种说法认为,司马迁是在遥望李陵,这位大汉名将的被迫降敌,正是司马迁罹祸的原因啊。我是倾向于后一种说法的,我甚至觉得“李陵之祸”降临到司马迁的头上,是有某种必然性的。不错,司马迁是一个有骨气有血性又才华横溢抱负远大的文人,这样的文人在任何一个朝代,都是社会的良心。当李陵“提步卒不满五千,深践戎马之地”,重创十万敌骑的消息传到长安时,汉武帝刘彻是笑眯眯的,公卿王侯们也纷纷“奉觞上寿”,好听话说得长乐宫的麻雀都似乎要变成翩翩起舞的宫女。无料几天后,李陵终因矢尽粮绝,寡不敌众而被俘降敌。消息传来,全朝廷都哑巴了,刘彻更是“惨怆怛悼”,脸吊得像经了霜的秋茄子。“你们还有什么话说?”朝堂上,刘彻目扫群臣。群臣或面面相觑,诺诺唯唯;或言李陵该千刀万剐,夷其九族不足以抵罪。当刘彻对这样的看法眯目点头的时候,我们的太史公站了出来。他说李陵平时克己奉公,身先士卒,有国士之风。此次出征,孤军奋战,血染寒山,英勇可嘉。降敌是一时无奈,日后有机会,他还会报效汉朝的。“好你个司马迁!”刘彻震怒了,“你竟敢替叛贼说话,谁给你的胆量?”现在看来,司马迁充其量不过是说了几句公道话而已。然而,问题倒不在于公道话本身,而在于竟然有人敢于站出来说公道话。社会良心和专制强权在这儿发生了深刻的矛盾。在刘彻的心目中,作臣子的差不多是一群牛马狗,鞭子下驮拉耕作,唯主子鼻息是仰,哪里有你人模人样地站在我的对面说什么公道话的权利?对武帝刘彻,司马迁曾经抱有幻想。做太史令,他异常勤奋,总想博得武帝的欢心。即使站出来为李陵辩护,也是见皇上满脸的“惨怆怛悼”,禁不住效一番“款款之愚”。然而,残酷的现实粉碎了文人的天真,他终于明白了:刚直不阿的书生和专横残暴的帝王是冰和炭、玉和泥。于是,不再幻想不再幽怨,为了“草创未就”的《史记》,为了“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想和事业,他咬牙吞血,毅然决然地走向了苦难,“就极刑而无愠色”。至此,司马迁实现了一个转变,一个御用工具向独立人格的转变。从此,一个书生走到了一个和帝王、和这个帝王赖以存在的庞大体制的对立面。你可以摧残我的肉身,但你摧不毁我的抱负;你可以夺取我的生命,你却打不倒我的精神。我就要谱写一部世上从来没有的大书,让这个民族记住司马迁,让这个世界记住司马迁!也让你刘彻看看,什么是真正的文人,什么是文人的肝胆。寒凝春华发,血沃劲草肥。炼狱淬火,司马迁在提升精神的同时,成就了一根骨头。

好一根骨头啊!即使面对一百个汉武帝,一千次酷刑,一万回磨难,这根骨头也不会酥软,绝不酥软!【赏评】 作者用那枝朴素秀丽的笔,苍凉疏放地构画出司马迁这个几乎可以代表整个民族文化悲剧的旷代雄才的苦倔的形象,倾诉了几千年来文化人的追求和求索。标题“天地苍茫一根骨”形象生动,巧妙运用了借喻的修辞手法,既体现了司马迁命运的悲剧色彩,又突出了他的不屈精神。

黄庭坚

我居北海君南海,

寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,

江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,

治病不蕲三折肱。

想见读书头已白,

隔溪猿哭瘴溪藤。【赏析】此诗为宋代黄庭坚所作。首联说明海天茫茫相距辽远,通信颇为不易。颔联回忆昔日相聚宴游之乐,并进一步抒写相别十年的思念之深。这两句所描绘情景的巨大反差,形成了强烈对比,从而更加凸现了思念之情。颈联称赞友人为官清廉、从政有方。尾联赞美友人认真读书、好学不倦。其中颔联的两句诗全是名词词组的组合,对仗工整。“桃李春风”何等好时光,“江湖夜雨”如此凄凉时,情感对比强烈。首句,不见一字欢快,而欢快之情溢于言表;次句,不见一字伤感,而伤感之意力透纸背。对过去相聚时的美好回忆,对相别十年的怆楚感触,使两句诗虽然不见一个怀念字样,但却蕴涵着浓郁的怀念之情。

【思考】 颔联运用了什么表现手法,试结合诗句分析。

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究知能优化演练基础自主学案写作素材积累第19课 美文佳作欣赏基础自主学案“摩”通“磨”,磨灭“底”通“抵”,大抵,大都“见”通“现”,表现“失”通“佚”,散失“纪”通“记”,记录“责”通“债”,指下狱受腐刑“直”通“只”,只是“辱”,使动用法,使……受了耻辱;“书”,名词用作动词,写信。名词用作动词,听从,效法。名词用作动词,责备。为动用法,为……而死。“意气”:古义为心意,情意;“勤勤恳恳”:古义为诚挚恳切;“孤立”:古义为孤单无助;“妻子”:古义为妻子儿女;“非常”:古义为不平常;“发愤”:古义为发泄愤懑;“口语”:古义为言论,说话;今义为非书面的语言。六、特殊句式

①《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

(_________)

②教以慎于接物。(_______________)

③而文采不表于后世也。(_______________)

④至激于义理者不然。(________)

⑤重为乡党所笑。(________)

⑥幽于粪土之中而不辞者。(_______)判断句介词结构后置句介词结构后置句被动句被动句被动句⑦唯倜傥非常之人称焉。(_______)

⑧盖文王拘而演《周易》。(________)

⑨屈原放逐。(_______)

⑩孙子膑脚。(_______)

?不韦迁蜀。(_______)

?韩非囚秦。(_______)

被动句被动句被动句被动句被动句被动句七、名句默写

①古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》

②亦欲以_______________________,成一家之言。——司马迁《报任安书》盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;究天人之际,通古今之变八、整体预知课堂互动探究文脉探究1.司马迁忍辱苟活写《史记》是为了什么?

【提示】 司马迁忍辱苟活写《史记》一是为了使“文采表于后世”。司马迁在文中表明,他并不顾念家庭,也不缺少“臧获婢妾,犹能引决”那样的勇气,但轻轻一死,也就同时断送了为之献身效命的事业。二是为了实现他的愿望:“著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都。”三是为了补偿以前受的耻辱。因此他在文中写道:“偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!”2.司马迁受宫刑后的感受是什么?请用原文回答。

【提示】 是以肠一日而九迴,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。3.文章最后一段中,哪些句子与前文照应,哪些句子写作者当时的处境和心情?

【提示】 最后一段第一句中的“谤议”者、“笑”者都是俗人,照应前段“难为俗人言”;“以污辱先人”照应上文“太上不辱先”;“今少卿”一句中“推贤进士”照应信的开头语,“私心”照应“草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色”和“仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉”两句。首句“且负下未易居”极言环境的恶劣;“是以肠一日而九迴”至“宁得自引深藏于岩穴邪”写当时的心情;“故且从俗浮沉”至“无乃与仆私心剌谬乎?”写当时的思想矛盾,也是写心情的。4.与一般书信不同,《报任安书》写出了作者的痛苦、无奈,释解了人们的心头疑惑,耐人寻味,作者是从哪一个角度进行写作的?

【提示】 《报任安书》一文,是站在一位朋友面前,向朋友倾诉自己内心的苦闷、痛苦,述说自己人生的悲惨遭遇和境地。并从人生价值观角度,向友人阐明自己的人生信念。同时以文王演《周易》,仲尼作《春秋》,屈原赋《离骚》,左丘明编《国语》,孙子修《兵法》,吕不韦传《吕览》,韩非著《说难》、《孤愤》等为例,引出自己“舒其愤,思垂空文以自见”的愿望。全文层层深入,逐步阐明自己的人生志向,卒章显志。5.《报任安书》体现了司马迁怎样的人生观和创作观?

【名师点拨】 (1)人生观:就是扬名后世,为了留名,可以不顾传统道德的约束,可以忍受奇耻大辱,最看不起死后不能留下美名的人。如文中体现他人生观的句子,“且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世而文采不表于后也”,“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉”等,这些都表现出他的人生观,是以古人为榜样,完成自己完满的人生。(2)创作观:提出“发愤著书说”,即在逆境中著书以抒其愤,实现其人生价值。文中体现他的人生观的句子如“盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》。《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也”等,他把著书当作实现人生价值的手段。

6.文章流露出作者怎样的感情?

【名师点拨】 《报任安书》一文,贯穿全文的始终是作者内心无比激愤和痛苦的心情。“仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉?且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?”是何等的矛盾痛苦。“是以肠一日而九迴,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。”这是作者痛苦挣扎的直接倾诉,而在这无比的痛苦矛盾之中,其实又蕴含着司马迁对自己受到的不公平遭遇、奇耻大辱的激愤的控诉。《史记》一书的写作,支撑着作者的精神世界,使他忍辱负重、坚忍不拔。我们仿佛看到了作者坚定的人生信念和坦荡的胸怀。[楼主]

面对苦难,司马迁选择了忍辱负重,坚忍不拔,终于完成了《史记》;成就了他的梦想。我们面对苦难,和自己的追求,应该怎样做?

[沙发]

苦难对不同的人有不同的意义。正如巴尔扎克所说:“苦难对于天才是一块垫脚石,对能干的人是一笔财富,对弱者是万丈深渊。”我们决不能当弱者。只有敢于挑战苦难,才能迎来自己的明天。细剖深析

[板凳]

苦难有时候是垫脚石、是台阶、是财富,面对苦难,我们固然不能软弱退缩。但同时,苦难也是绊脚石,是我们前进路上的一道道屏障。在情况允许的情况下,与其与苦难艰难斗争浪费时间,不如绕过这些屏障寻求其他成功之路。[三楼]

“盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。”司马迁热情歌颂了这些古代圣贤,他们虽然身处逆境,备受迫害,但并不因此而消沉,而是努力给后人留下有价值的东西。在很多时候,我们不仅仅要能抗争;还要学会忍耐,只有这样,我们的人生价值才能得到最大体现。排比手法

作者善于运用排比、对偶等手法。信中有许多排比句,或两句、三句为一套,或五句、六句为一套,甚至竟有一连用十句的。如“盖文王拘而演《周易》”以下,实际上是八个叠的对比,两两各自对偶,事实相因,不仅不使文章显得冗长,而且使读者欲悲欲叹,不禁为之扼腕切齿,这种写作素材积累富于变化的语言形式,有力地加强了文章感情的抒发和气势的表达,令人感情激荡不已。作者长久郁积在心中的悲愤,借此手法喷薄而出,有如长江大河,一泻千里,其气势之壮阔,令人惊叹!

●随堂练笔

请你以“友谊”开头,运用排比手法,写三组以上的句子。1.课内素材开发

在《报任安书》中,有这样一段话不能不铭记:“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。”

[适用话题]

这则材料适用于“逆境”“毅力”“奋斗”“心灵的选择”“坚忍”等相关话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

日本女教师放映电影展示侵华战争日军证言

2010年12月19 日,大阪三重县首府津市有一场电影放映会,电影的名字叫《南京,被割裂的记忆》。63岁的松冈环把多年采访南京大屠杀幸存者的记录,还有参加过侵华战争日本兵的证言拍成了这样一部85分钟的电影。每年的8月15日,在南京,她在大屠杀纪念馆参与和平集会;每年12月13日,在日本,她发起南京大屠杀幸存者证言集会,用日语告诉日本人一个个大屠杀幸存者的名字。

即便是在中日关系跌入冰点的2010年,松冈环也没有停下脚步。带着电影《南京,被割裂的记忆》四处演讲,成为松冈环这两年的主要轨迹。

[适用话题]

本材料适用于“坚持真理”“历史不会被淹没”“敢于自省”“和平与真相”等话题。天地苍茫一根骨

庞 进

司马迁的祠墓在陕西的韩城市。祠内有他的塑像:束高发,穿红袍,长眉入鬓,双目炯炯——那眼神,有穿透历史烟云的明晰和超凡入圣的穆然;显著的还有那一袭长及心胸的须髯,给人一份文人的傲岸和学者的庄重。据说,人受过宫刑,胡须会随之脱光,而这尊塑像,依然大须飘拂——这大概是民意使然了:你皇上要把一个血性须眉变成一个不男不女的“太监”,可在我们老百姓的心目中,这个人依然是男子汉,顶天立地,气吞山河的男子汉!美文佳作欣赏仔细看,司马迁的塑像是稍稍有些斜的,头向北方偏着。一种说法认为,司马迁是在遥望北方的苏武庙,因为这位在北国牧了十九年羊的汉朝使臣,和司马迁是肝胆相照的僚友。另一种说法认为,司马迁是在遥望李陵,这位大汉名将的被迫降敌,正是司马迁罹祸的原因啊。我是倾向于后一种说法的,我甚至觉得“李陵之祸”降临到司马迁的头上,是有某种必然性的。不错,司马迁是一个有骨气有血性又才华横溢抱负远大的文人,这样的文人在任何一个朝代,都是社会的良心。当李陵“提步卒不满五千,深践戎马之地”,重创十万敌骑的消息传到长安时,汉武帝刘彻是笑眯眯的,公卿王侯们也纷纷“奉觞上寿”,好听话说得长乐宫的麻雀都似乎要变成翩翩起舞的宫女。无料几天后,李陵终因矢尽粮绝,寡不敌众而被俘降敌。消息传来,全朝廷都哑巴了,刘彻更是“惨怆怛悼”,脸吊得像经了霜的秋茄子。“你们还有什么话说?”朝堂上,刘彻目扫群臣。群臣或面面相觑,诺诺唯唯;或言李陵该千刀万剐,夷其九族不足以抵罪。当刘彻对这样的看法眯目点头的时候,我们的太史公站了出来。他说李陵平时克己奉公,身先士卒,有国士之风。此次出征,孤军奋战,血染寒山,英勇可嘉。降敌是一时无奈,日后有机会,他还会报效汉朝的。“好你个司马迁!”刘彻震怒了,“你竟敢替叛贼说话,谁给你的胆量?”现在看来,司马迁充其量不过是说了几句公道话而已。然而,问题倒不在于公道话本身,而在于竟然有人敢于站出来说公道话。社会良心和专制强权在这儿发生了深刻的矛盾。在刘彻的心目中,作臣子的差不多是一群牛马狗,鞭子下驮拉耕作,唯主子鼻息是仰,哪里有你人模人样地站在我的对面说什么公道话的权利?对武帝刘彻,司马迁曾经抱有幻想。做太史令,他异常勤奋,总想博得武帝的欢心。即使站出来为李陵辩护,也是见皇上满脸的“惨怆怛悼”,禁不住效一番“款款之愚”。然而,残酷的现实粉碎了文人的天真,他终于明白了:刚直不阿的书生和专横残暴的帝王是冰和炭、玉和泥。于是,不再幻想不再幽怨,为了“草创未就”的《史记》,为了“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想和事业,他咬牙吞血,毅然决然地走向了苦难,“就极刑而无愠色”。至此,司马迁实现了一个转变,一个御用工具向独立人格的转变。从此,一个书生走到了一个和帝王、和这个帝王赖以存在的庞大体制的对立面。你可以摧残我的肉身,但你摧不毁我的抱负;你可以夺取我的生命,你却打不倒我的精神。我就要谱写一部世上从来没有的大书,让这个民族记住司马迁,让这个世界记住司马迁!也让你刘彻看看,什么是真正的文人,什么是文人的肝胆。寒凝春华发,血沃劲草肥。炼狱淬火,司马迁在提升精神的同时,成就了一根骨头。

好一根骨头啊!即使面对一百个汉武帝,一千次酷刑,一万回磨难,这根骨头也不会酥软,绝不酥软!【赏评】 作者用那枝朴素秀丽的笔,苍凉疏放地构画出司马迁这个几乎可以代表整个民族文化悲剧的旷代雄才的苦倔的形象,倾诉了几千年来文化人的追求和求索。标题“天地苍茫一根骨”形象生动,巧妙运用了借喻的修辞手法,既体现了司马迁命运的悲剧色彩,又突出了他的不屈精神。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒