人教版高中语文选修--中国现代诗歌散文欣赏《黄鹂——病期琐事》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国现代诗歌散文欣赏《黄鹂——病期琐事》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 687.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 12:18:28 | ||

图片预览

文档简介

黄鹂——病期琐事 教学设计

【设计理念】

宋代禅宗大师提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍是山,看水仍是水。我经常将这一理念引入语文课堂,通俗地解读为“立足文本,超越文本,回归文本”。

“形散而神不散”就是“形散神聚”,这是散文的重要特点。本文材料组织、结构成篇比较自由。但“极致”作为“神”却是文章的灵魂、统帅,驾驭着看似散的“形”,并使之为“神”服务。本文学习重在培养学生这一思维习惯。

【教材、学情分析】本文为《中国现代诗歌散文欣赏》散文第一单元第二篇散文,学生以往的散文学习相对零散,分布在必修一至必修五,篇目数量有限,散文思维还没有形成。

【教学目标】1.体会散文形散而神不散的特质,全文以“极致”贯穿四个场景。

2. 对“极致”有丰富、辩证的认识。

【重点难点】

教学重点:体会散文形散而神不散的特质,全文以“极致”贯穿四个场景。

教学难点:对“极致”有丰富、辩证的认识。

【教学方法】

教法:采用情境教学法,创设情境,酝酿情绪,激发学生争强好胜之欲望。之后采用对话教学法,学生发言为主,教师点评为辅。

学法:(1)引导学生自主学习,反复诵读感四个片段的迥异。(2)组织学生合作学习,在交流中互相启发,深入体会“极致”。(3)引导学生进行探究学习,引发其对“极致”丰富、辩证的认识。

【教学手段】

采用多媒体辅助教学,展示相关素材,辅助学生理解文本。

【课时安排】

1课时(40分钟为一课时)

【课型】

新授课

【教学过程】

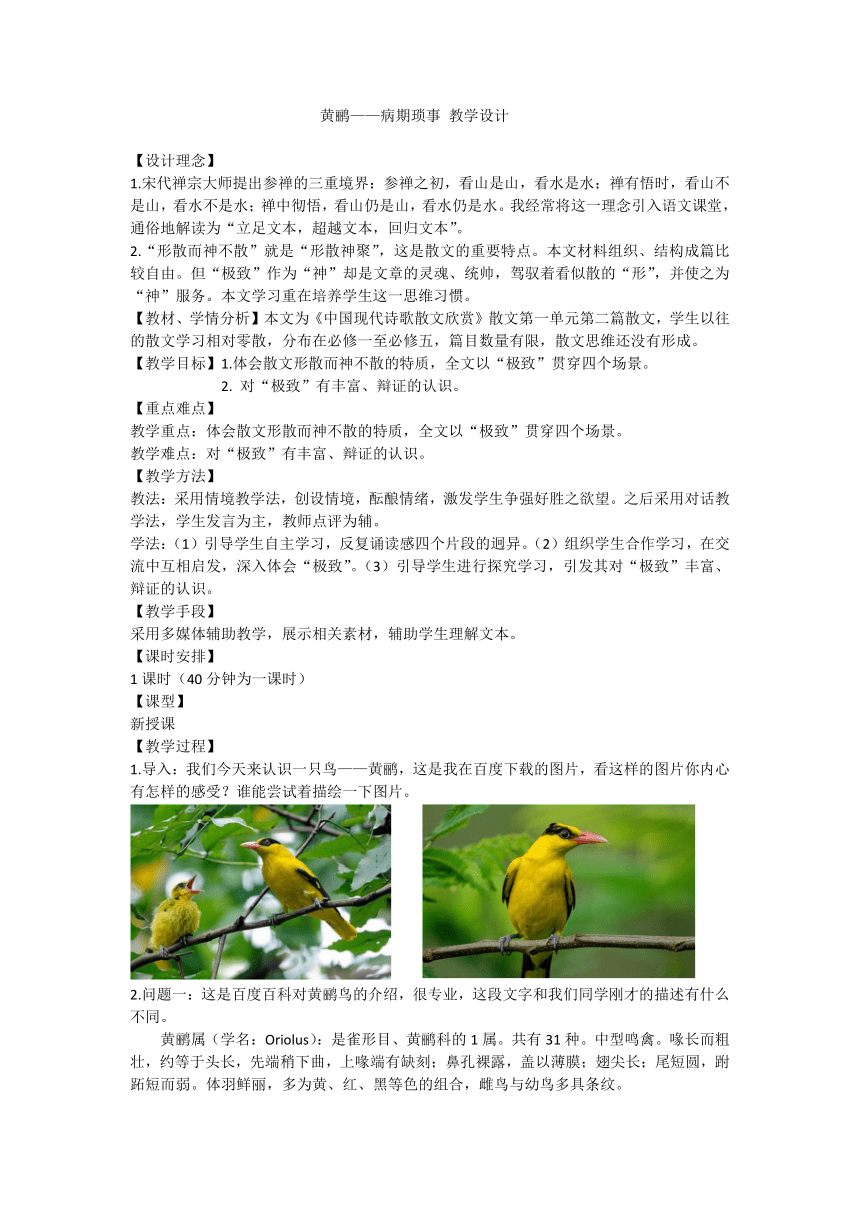

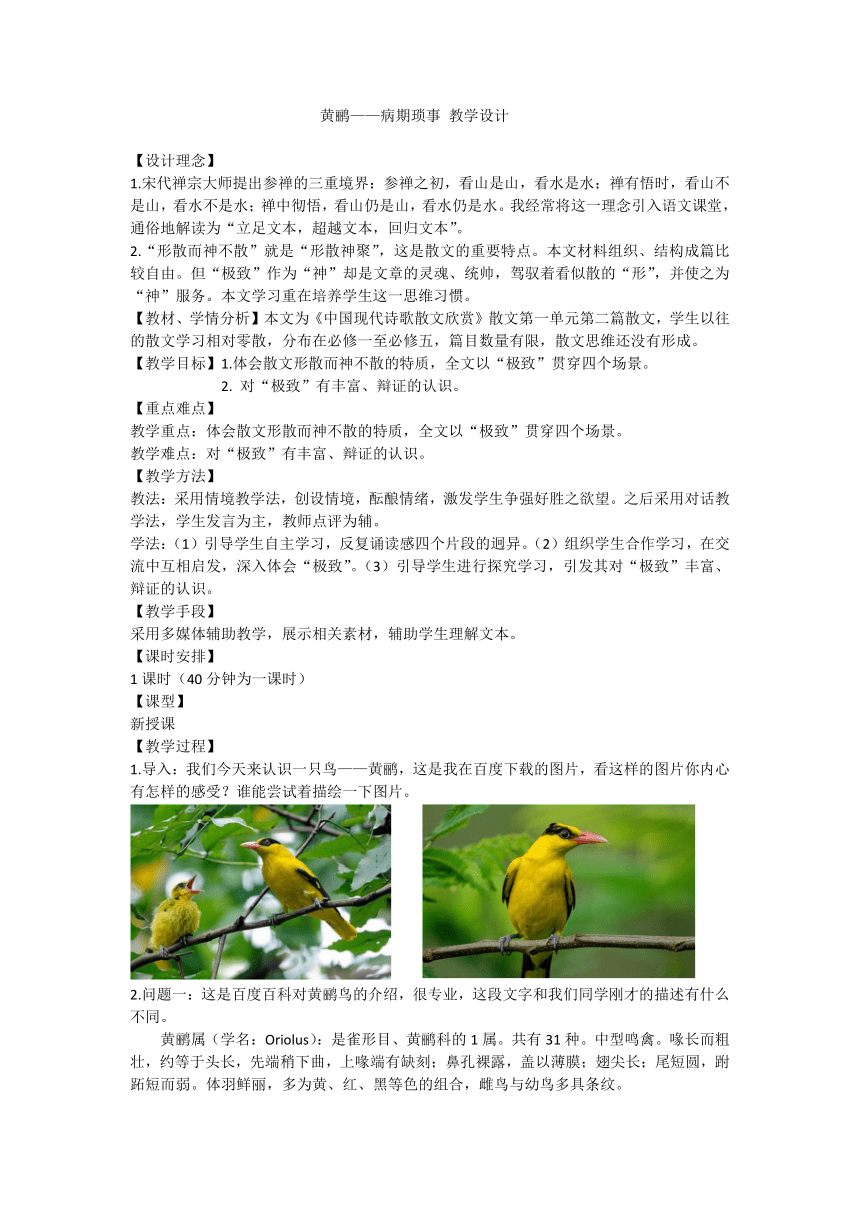

导入:我们今天来认识一只鸟——黄鹂,这是我在百度下载的图片,看这样的图片你内心有怎样的感受?谁能尝试着描绘一下图片。

问题一:这是百度百科对黄鹂鸟的介绍,很专业,这段文字和我们同学刚才的描述有什么不同。

黄鹂属(学名:Oriolus):是雀形目、黄鹂科的1属。共有31种。中型鸣禽。喙长而粗壮,约等于头长,先端稍下曲,上喙端有缺刻;鼻孔裸露,盖以薄膜;翅尖长;尾短圆,跗跖短而弱。体羽鲜丽,多为黄、红、黑等色的组合,雌鸟与幼鸟多具条纹。

树栖性,以昆虫、浆果为主食,鸣声洪亮悦耳。在水平枝杈间编织碗状巢,产卵3-5枚,主要由雌鸟孵化,孵化期13-15天,雏期约等于孵化期。分布于欧、亚非、澳洲的温带和热带地区。中国有1属6种。常见如黑枕黄鹂,俗称黄莺,在中国为夏候鸟。

问题二:记得我们学习《春江花月夜》时,我们总结,张若虚为我们描绘了三轮月亮,一轮是冉冉升起、澄澈空明的自然之月,一轮是让引人遐思的哲学之月,一轮是牵愁惹恨、让思妇落泪、让游子神伤文学、文化之月。那么黄鹂鸟呢?你们认为孙犁笔下的黄鹂鸟,是一只什么鸟?根据预习,说说看。

问题三:这只鸟引发作者的哲思——【明确】各种事物都有它的极致 一定的环境

形色神态——惊艳

问题四:我们把描写黄鹂鸟极致的段落一起读一下,画出关键词,尝试着分析一下,这种极致是怎样实现的?

【明确】

A.环境:江南 太湖 湖光山色 密柳长堤 茂林修竹 桑田苇泊 春雨 宿露 朝霞 彩虹

B.群莺乱飞 啼叫 飞翔

A:暮春三月的天朗气清的和畅,江南水乡的风光迤逦

B:鲜活的生命 昂扬的生机 宁谧中的清脆 飞翔中的明艳

问题五:作者在暮春三月,江南太湖,邂逅了黄鹂鸟,引发了对“极致”的思考。这并不是作者第一次与黄鹂鸟相遇,大家快速浏览文章,数一数,作者还写了自己与黄鹂鸟的几次交集?这些黄鹂鸟进入了生命的极致状态吗?我们来仔细品读这几次见面,画出一些关键词,分析一下,为什么他们没有实现极致?

【环境】第一次,抗日战争,炮火冲天【声音震耳欲聋,还会联想到哀嚎声、鲜血;少了“宁谧”】茅屋或山脚下的丛林【空有树林,环境过于单一,了无生机】

【鸟】声音尖利、召唤性、启发性【少了自然的灵气,多了时代的气息】迅若流星、忽隐忽现、一闪而过【身影轻巧敏捷】金黄的羽毛映着阳光【色泽鲜艳】

B.【环境】海边一篇杨树林,安静,近于荒凉,树林中隐藏的枪口【单调的,压抑的,杀机重重】

【鸟】两只鸟,互相追逐,互相逗闹【身单影只,画面少了春的那份昂扬的生机,弥漫的是“死亡”前的孤寂】

C.【环境】困于笼子,身系枷锁

【鸟】神情凄惨、羽毛焦黄,

问题六:作者关于“极致”思考,在第四次相遇中已经充分的描写出来,为什么还要写前三次呢?这四次位置可以互换吗?

艺术手法:对比,四个场景互相补充,第一次即使在战火中惊鸿一瞥,黄鹂依然美得惊心动魄,所以引发了我对黄鹂的关注;第二个场景是养病期间,得以细细观察黄鹂,却因一杆枪阻断了美好;第三个场景写了侥幸生还却生不如死的黄鹂,紧接着展现了黄鹂的全部美丽,在对比中给人强烈的情感冲击,表现了作者对美的强烈的追求,也使得哲思顺理成章。

问题六:关于黄鹂,古诗中也有很多描写,我们来读一读,感受一下,这是不是一种极致?

古诗中的黄鹂 501条诗句

南北朝(1) 唐(67) 宋(348) 元(17) 明(63) 清(2) 近代(1) 现代(1)

滁州西涧 韦应物

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

积雨辋川庄作 王维

积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。

野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。

绝句 杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

江畔独步寻花 杜甫

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

村居 高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

问题七:正如原文所说,“虎啸深山,鱼游潭底,驼走大漠,雁排长空”,这些都是“极致”,其实,这种“极致”在文学作品中俯仰皆是,我们来看一首诗,一首词:

题都城南庄 崔护

去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

【明确】没有桃花灿烂中美人的如花笑靥,怎会有“人面不知何处去”的怅然若失。

水龙吟 登建康赏心亭 辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

【明确】没有夕阳满天,高楼风紧,断鸿声声,江南游子的寂寥将少了多少况味。

引导学生思考,你还会想到哪些关于“极致”呈现?【自由发言,重在联想】

解诗谈“知人论世”,其实,这不是一篇简单的由黄鹂引发的哲思。我们有必要了解本文的写作背景。

【幻灯呈现】

本文写于1960年前后,其时孙犁先生49岁。自从1956年写完小说《铁木前传》之后,他再也不写小说了。这固然与一场大病有关,但可能还有更深的时代社会政治原因。

??他在后来的《说赵树理》一文中描述那个年代赵树理的处境与心境:“政治斗争的形势,也有变化。上层建筑领域,进入了多事之秋,不少人跌落下来。作家是脆弱的,也是敏感的。他兢兢业业,唯恐有什么过失,引来大的灾难。”

【提问八】通过这两段材料,回看这篇文章,你是否读出了一点别的内容。【学生自由发言】那么一个伟大的作家需要怎样的环境才能实现人生的极致呢?

材料1:在文学事业中,“绝对必须保证有个人创造性和个人爱好的广阔天地,有思想和幻想、形式和内容的广阔天地”。——列宁《党的组织和党的文学》

材料2:艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看应该成为我们的方针。“百花齐放”是群众中间提出来的“百家争鸣”,这是两千年以前就有的事,讲学术,这种学术也可以讲,那种学术也可以讲,不要拿一种学术压倒一切。

——1 956年毛泽东在中共中央政治局扩大会议上的总结讲话

材料3:德国在统一之前,分为很多小邦国,最多时达到二三百个。这种状态非常不利于经济的发展、风气的开化,但对文化却未必是祸害。有些邦国的君主好大喜功,又有一定的文化鉴赏能力,就有可能做一些招纳贤达、树碑立传的好事,很多文化精英也因此而获得一个安适的创作环境,留下佳绩。德国在统一之前涌现的惊人文化成果,有很大一部分就与此有关。

——(自余秋雨《谁能辨认》)

问题九:我们看一下本篇文章的副标题——病期琐事。结合我们刚才的分析,我不禁想问,“疾病”,“政治环境”真的是一定就是一个伟大作家的天敌吗?【重在引导学生发散思维】

1. 《论快乐》 钱钟书

譬如从写《先知书》的所罗门直到做《海风》诗的马拉梅(Mallarmé),都觉得文明人的痛苦,是身体困倦。但是偏有人能苦中作乐,从病痛里滤出快活来,使健康的消失有种赔偿。苏东坡诗就说:“因病得闲殊不恶,安心是药更无方。”王丹麓《今世说》也记毛稚黄善病,人以为忧,毛曰:“病味亦佳,第不堪为燥热人道耳!”在着重体育的西洋,我们也可以找着同样达观的人。工愁善病的诺凡利斯(Novalis)在《碎金集》里建立一种病的哲学,说病是“教人学会休息的女教师”。罗登巴煦(Rodenbach)的诗集《禁锢的生活》(Les Vies Encloses)里有专咏病味的一卷,说病是“灵魂的洗涤(puration)”。身体结实、喜欢活动的人采用了这个观点,就对病痛也感到另有风味。顽健粗壮的十八世纪德国诗人白洛柯斯(B.H.Brockes) 第一次害病,觉得是一个“可惊异的大发现(EinebewunderungswrdigeErfindung)”。

2.史铁生 ——《病隙碎笔》

《我与地坛》它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

3. 俄国 十二月党人起义 十二月党人,19 世纪 20 年代俄国一批从事革命活动的贵族人士。因 1825 年 12 月发动俄国第一次试图推翻沙皇专制制度和农奴制的武装起义而遭流放。

18世纪以前,俄罗斯人还没有形成自己独立的民族意识。然而到了19世纪,随着时代的发展,社会矛盾逐渐激化,一系列重大历史事件集中发生,一点一点改变着俄国社会的面貌:1812年反击拿破仑的卫国战争逐渐凝聚起了俄罗斯人的民族意识;法国大革命的爆发,为俄国送来了启蒙思想,推动了1825年十二月党人起义,起义虽然最终以失败告终,但促进了民主主义思想的发展。19世纪俄国文学的研究者把普希金到契诃夫这一段时期称为“黄金时代”,因为这一时期的俄国社会诞生了一批具有世界影响力、并且具有俄罗斯民族特色的伟大作家。【普希金、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰】

【设计理念】

宋代禅宗大师提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍是山,看水仍是水。我经常将这一理念引入语文课堂,通俗地解读为“立足文本,超越文本,回归文本”。

“形散而神不散”就是“形散神聚”,这是散文的重要特点。本文材料组织、结构成篇比较自由。但“极致”作为“神”却是文章的灵魂、统帅,驾驭着看似散的“形”,并使之为“神”服务。本文学习重在培养学生这一思维习惯。

【教材、学情分析】本文为《中国现代诗歌散文欣赏》散文第一单元第二篇散文,学生以往的散文学习相对零散,分布在必修一至必修五,篇目数量有限,散文思维还没有形成。

【教学目标】1.体会散文形散而神不散的特质,全文以“极致”贯穿四个场景。

2. 对“极致”有丰富、辩证的认识。

【重点难点】

教学重点:体会散文形散而神不散的特质,全文以“极致”贯穿四个场景。

教学难点:对“极致”有丰富、辩证的认识。

【教学方法】

教法:采用情境教学法,创设情境,酝酿情绪,激发学生争强好胜之欲望。之后采用对话教学法,学生发言为主,教师点评为辅。

学法:(1)引导学生自主学习,反复诵读感四个片段的迥异。(2)组织学生合作学习,在交流中互相启发,深入体会“极致”。(3)引导学生进行探究学习,引发其对“极致”丰富、辩证的认识。

【教学手段】

采用多媒体辅助教学,展示相关素材,辅助学生理解文本。

【课时安排】

1课时(40分钟为一课时)

【课型】

新授课

【教学过程】

导入:我们今天来认识一只鸟——黄鹂,这是我在百度下载的图片,看这样的图片你内心有怎样的感受?谁能尝试着描绘一下图片。

问题一:这是百度百科对黄鹂鸟的介绍,很专业,这段文字和我们同学刚才的描述有什么不同。

黄鹂属(学名:Oriolus):是雀形目、黄鹂科的1属。共有31种。中型鸣禽。喙长而粗壮,约等于头长,先端稍下曲,上喙端有缺刻;鼻孔裸露,盖以薄膜;翅尖长;尾短圆,跗跖短而弱。体羽鲜丽,多为黄、红、黑等色的组合,雌鸟与幼鸟多具条纹。

树栖性,以昆虫、浆果为主食,鸣声洪亮悦耳。在水平枝杈间编织碗状巢,产卵3-5枚,主要由雌鸟孵化,孵化期13-15天,雏期约等于孵化期。分布于欧、亚非、澳洲的温带和热带地区。中国有1属6种。常见如黑枕黄鹂,俗称黄莺,在中国为夏候鸟。

问题二:记得我们学习《春江花月夜》时,我们总结,张若虚为我们描绘了三轮月亮,一轮是冉冉升起、澄澈空明的自然之月,一轮是让引人遐思的哲学之月,一轮是牵愁惹恨、让思妇落泪、让游子神伤文学、文化之月。那么黄鹂鸟呢?你们认为孙犁笔下的黄鹂鸟,是一只什么鸟?根据预习,说说看。

问题三:这只鸟引发作者的哲思——【明确】各种事物都有它的极致 一定的环境

形色神态——惊艳

问题四:我们把描写黄鹂鸟极致的段落一起读一下,画出关键词,尝试着分析一下,这种极致是怎样实现的?

【明确】

A.环境:江南 太湖 湖光山色 密柳长堤 茂林修竹 桑田苇泊 春雨 宿露 朝霞 彩虹

B.群莺乱飞 啼叫 飞翔

A:暮春三月的天朗气清的和畅,江南水乡的风光迤逦

B:鲜活的生命 昂扬的生机 宁谧中的清脆 飞翔中的明艳

问题五:作者在暮春三月,江南太湖,邂逅了黄鹂鸟,引发了对“极致”的思考。这并不是作者第一次与黄鹂鸟相遇,大家快速浏览文章,数一数,作者还写了自己与黄鹂鸟的几次交集?这些黄鹂鸟进入了生命的极致状态吗?我们来仔细品读这几次见面,画出一些关键词,分析一下,为什么他们没有实现极致?

【环境】第一次,抗日战争,炮火冲天【声音震耳欲聋,还会联想到哀嚎声、鲜血;少了“宁谧”】茅屋或山脚下的丛林【空有树林,环境过于单一,了无生机】

【鸟】声音尖利、召唤性、启发性【少了自然的灵气,多了时代的气息】迅若流星、忽隐忽现、一闪而过【身影轻巧敏捷】金黄的羽毛映着阳光【色泽鲜艳】

B.【环境】海边一篇杨树林,安静,近于荒凉,树林中隐藏的枪口【单调的,压抑的,杀机重重】

【鸟】两只鸟,互相追逐,互相逗闹【身单影只,画面少了春的那份昂扬的生机,弥漫的是“死亡”前的孤寂】

C.【环境】困于笼子,身系枷锁

【鸟】神情凄惨、羽毛焦黄,

问题六:作者关于“极致”思考,在第四次相遇中已经充分的描写出来,为什么还要写前三次呢?这四次位置可以互换吗?

艺术手法:对比,四个场景互相补充,第一次即使在战火中惊鸿一瞥,黄鹂依然美得惊心动魄,所以引发了我对黄鹂的关注;第二个场景是养病期间,得以细细观察黄鹂,却因一杆枪阻断了美好;第三个场景写了侥幸生还却生不如死的黄鹂,紧接着展现了黄鹂的全部美丽,在对比中给人强烈的情感冲击,表现了作者对美的强烈的追求,也使得哲思顺理成章。

问题六:关于黄鹂,古诗中也有很多描写,我们来读一读,感受一下,这是不是一种极致?

古诗中的黄鹂 501条诗句

南北朝(1) 唐(67) 宋(348) 元(17) 明(63) 清(2) 近代(1) 现代(1)

滁州西涧 韦应物

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

积雨辋川庄作 王维

积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。

野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。

绝句 杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

江畔独步寻花 杜甫

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

村居 高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

问题七:正如原文所说,“虎啸深山,鱼游潭底,驼走大漠,雁排长空”,这些都是“极致”,其实,这种“极致”在文学作品中俯仰皆是,我们来看一首诗,一首词:

题都城南庄 崔护

去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

【明确】没有桃花灿烂中美人的如花笑靥,怎会有“人面不知何处去”的怅然若失。

水龙吟 登建康赏心亭 辛弃疾

楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?

【明确】没有夕阳满天,高楼风紧,断鸿声声,江南游子的寂寥将少了多少况味。

引导学生思考,你还会想到哪些关于“极致”呈现?【自由发言,重在联想】

解诗谈“知人论世”,其实,这不是一篇简单的由黄鹂引发的哲思。我们有必要了解本文的写作背景。

【幻灯呈现】

本文写于1960年前后,其时孙犁先生49岁。自从1956年写完小说《铁木前传》之后,他再也不写小说了。这固然与一场大病有关,但可能还有更深的时代社会政治原因。

??他在后来的《说赵树理》一文中描述那个年代赵树理的处境与心境:“政治斗争的形势,也有变化。上层建筑领域,进入了多事之秋,不少人跌落下来。作家是脆弱的,也是敏感的。他兢兢业业,唯恐有什么过失,引来大的灾难。”

【提问八】通过这两段材料,回看这篇文章,你是否读出了一点别的内容。【学生自由发言】那么一个伟大的作家需要怎样的环境才能实现人生的极致呢?

材料1:在文学事业中,“绝对必须保证有个人创造性和个人爱好的广阔天地,有思想和幻想、形式和内容的广阔天地”。——列宁《党的组织和党的文学》

材料2:艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看应该成为我们的方针。“百花齐放”是群众中间提出来的“百家争鸣”,这是两千年以前就有的事,讲学术,这种学术也可以讲,那种学术也可以讲,不要拿一种学术压倒一切。

——1 956年毛泽东在中共中央政治局扩大会议上的总结讲话

材料3:德国在统一之前,分为很多小邦国,最多时达到二三百个。这种状态非常不利于经济的发展、风气的开化,但对文化却未必是祸害。有些邦国的君主好大喜功,又有一定的文化鉴赏能力,就有可能做一些招纳贤达、树碑立传的好事,很多文化精英也因此而获得一个安适的创作环境,留下佳绩。德国在统一之前涌现的惊人文化成果,有很大一部分就与此有关。

——(自余秋雨《谁能辨认》)

问题九:我们看一下本篇文章的副标题——病期琐事。结合我们刚才的分析,我不禁想问,“疾病”,“政治环境”真的是一定就是一个伟大作家的天敌吗?【重在引导学生发散思维】

1. 《论快乐》 钱钟书

譬如从写《先知书》的所罗门直到做《海风》诗的马拉梅(Mallarmé),都觉得文明人的痛苦,是身体困倦。但是偏有人能苦中作乐,从病痛里滤出快活来,使健康的消失有种赔偿。苏东坡诗就说:“因病得闲殊不恶,安心是药更无方。”王丹麓《今世说》也记毛稚黄善病,人以为忧,毛曰:“病味亦佳,第不堪为燥热人道耳!”在着重体育的西洋,我们也可以找着同样达观的人。工愁善病的诺凡利斯(Novalis)在《碎金集》里建立一种病的哲学,说病是“教人学会休息的女教师”。罗登巴煦(Rodenbach)的诗集《禁锢的生活》(Les Vies Encloses)里有专咏病味的一卷,说病是“灵魂的洗涤(puration)”。身体结实、喜欢活动的人采用了这个观点,就对病痛也感到另有风味。顽健粗壮的十八世纪德国诗人白洛柯斯(B.H.Brockes) 第一次害病,觉得是一个“可惊异的大发现(EinebewunderungswrdigeErfindung)”。

2.史铁生 ——《病隙碎笔》

《我与地坛》它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

3. 俄国 十二月党人起义 十二月党人,19 世纪 20 年代俄国一批从事革命活动的贵族人士。因 1825 年 12 月发动俄国第一次试图推翻沙皇专制制度和农奴制的武装起义而遭流放。

18世纪以前,俄罗斯人还没有形成自己独立的民族意识。然而到了19世纪,随着时代的发展,社会矛盾逐渐激化,一系列重大历史事件集中发生,一点一点改变着俄国社会的面貌:1812年反击拿破仑的卫国战争逐渐凝聚起了俄罗斯人的民族意识;法国大革命的爆发,为俄国送来了启蒙思想,推动了1825年十二月党人起义,起义虽然最终以失败告终,但促进了民主主义思想的发展。19世纪俄国文学的研究者把普希金到契诃夫这一段时期称为“黄金时代”,因为这一时期的俄国社会诞生了一批具有世界影响力、并且具有俄罗斯民族特色的伟大作家。【普希金、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰】

同课章节目录