4.2《雨霖铃》课件(共18张PPT)2021-2022学年人教版高中语文必修四

文档属性

| 名称 | 4.2《雨霖铃》课件(共18张PPT)2021-2022学年人教版高中语文必修四 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 447.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 17:32:09 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

雨霖铃

柳永

柳永(约987——约1053),北宋词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。为人放荡不羁,终身潦倒。其词多描绘城市风光和歌伎生活,尤其长于抒写羁旅行役之情。创作慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有一定的影响。有《乐章集》。

公元1017年赴京赶考,没考上。

等了五年,第二次开科又没考上。填词《鹤冲天》: “黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向?未遂风云便,争不恣狂荡?何须论得志。才子词人,自是白衣卿相。烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红翠,风流事,平生畅。青春都一晌。忍把浮名,换了浅斟低唱。”

又过了三年,柳永再次参加考试,终于通过了笔试。但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗看到柳永的名字,想起了他那首《鹤冲天》,就在旁批道:“且去浅斟低吟,何要浮名?”又把他的名字勾掉了。

奉旨填词柳三变

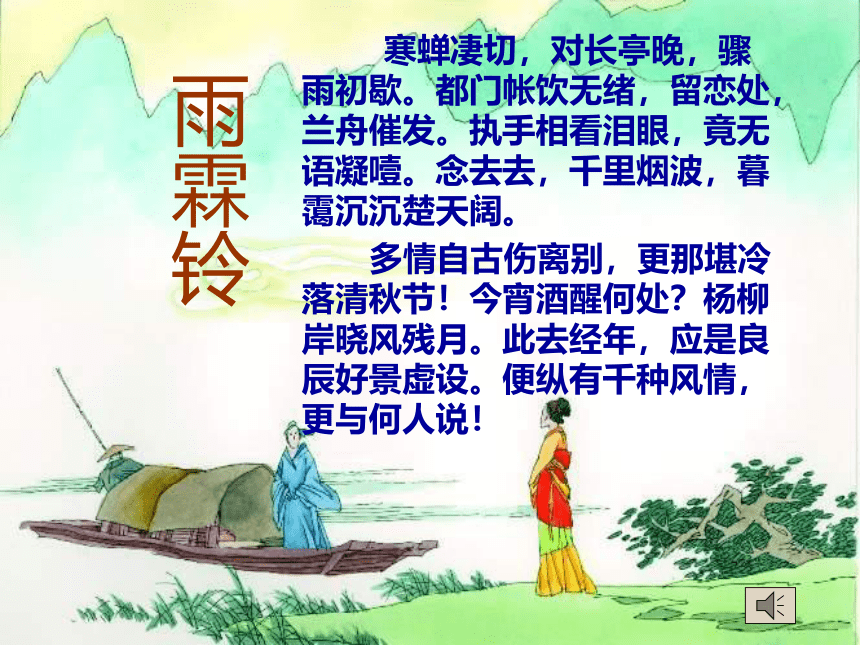

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

雨霖铃

译文

秋后的知了叫声凄凉悲切,面对着长亭,正是傍晚时候,一阵急雨刚住。在汴京郊外饯行的帐蓬里喝着酒,却毫无喝酒的心情,正在依依不舍的时候,船上人催着要出发了。(我们)手握着手,泪眼对着泪眼,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的就是离别,又怎能忍受离别在这冷落凄凉的秋天!我今夜酒醒时将身在何处呢?怕是在吹着凄厉的晨风、照着黎明的残月的杨柳岸边吧。这一去(与相爱的人)长年相别,我料想即使遇到良辰好景,也如同虚设。就算有满腔的情意,又同谁去诉说呢?

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

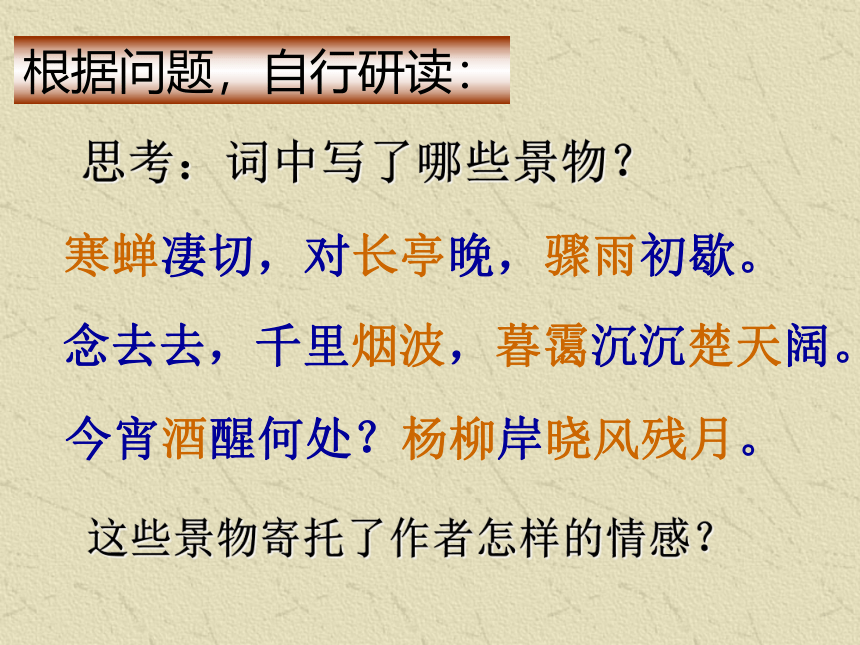

思考:词中写了哪些景物?

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

根据问题,自行研读:

这些景物寄托了作者怎样的情感?

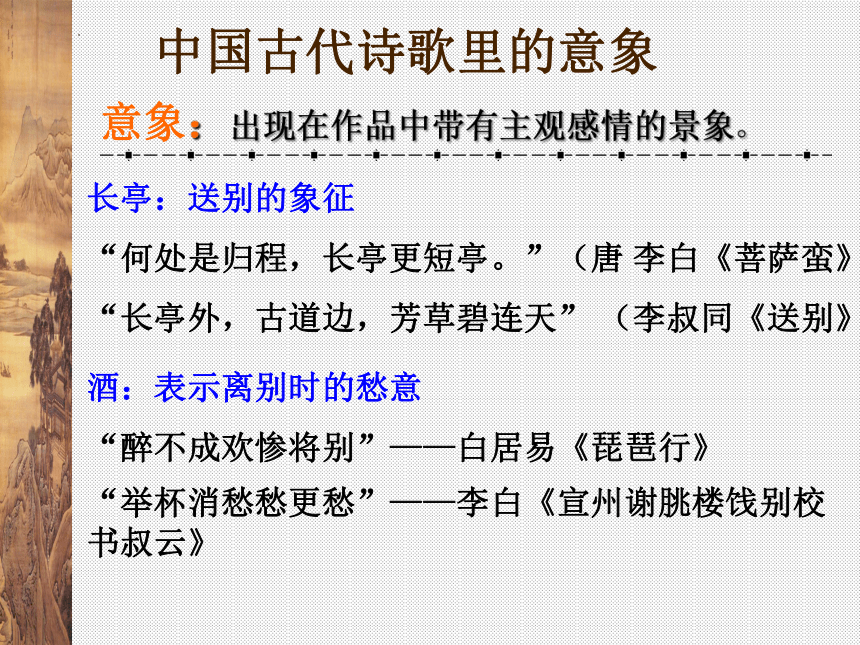

中国古代诗歌里的意象

长亭:送别的象征

“何处是归程,长亭更短亭。”(唐 李白《菩萨蛮》)

“长亭外,古道边,芳草碧连天” (李叔同《送别》)

“举杯消愁愁更愁”——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

意象:出现在作品中带有主观感情的景象。

酒:表示离别时的愁意

“醉不成欢惨将别”——白居易《琵琶行》

中国古代诗歌里的意象

杨柳:柳有“留”意, “柳岸霸桥”

秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。(李白《忆秦娥》)

风:秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀。” “昨夜西风凋碧树。”

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。”

——苏轼《水调歌头》

意象:出现在作品中带有主观感情的景象。

“杨柳岸晓风残月”

烟波 暮霭 楚天

苍茫落寞

杨柳 晓风 残月

凄清孤寂

借景抒情

意象 情感

缠绵哀怨 伤感低沉

寒蝉 长亭 骤雨

凄切悲凉

小结

“一切景语皆情语”,柳永以清秋之萧瑟,写离别之凄恻,借景抒情,融情入景,达到了情景交融天衣无缝的境界。

兰舟催发

执手相看 泪眼相对

难分难舍

自古多情

何堪清秋

忧伤失意

直抒胸臆

思考:除了借景抒情,作者还采用了什么抒情方式?抒发了怎样的感情?

好景虚设 风情难叙

帐饮无绪

孤寂痛苦

无奈眷恋

因事抒情

《雨霖铃》这首词为抒写离情别绪的千古名篇,也是柳词和有宋一代婉约词的杰出代表。词中,作者将他离开汴京与恋人惜别时的真情实感表达得缠绵悱恻,凄婉动人。词的上片写临别时的情景,下片主要写别后情景。全词起伏跌宕,声情双绘,是宋元时期流行的“宋金十大曲”之一。

鉴赏诗词要点

知人论世(作者身世和写作背景)

抓意象、品意境

艺术手法(直接抒情和间接抒情)

多读美读,涵咏体悟

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

雨霖铃

作业

词句赏析

预习《声声慢》

赏析例:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇

开首这三句,初看好像只从送别的时间、地点说起,或看作是简单的写景:傍晚时分,对着长亭的当儿,听到寒蝉在叫,看到骤雨刚停。但事实上,这里不仅声音中有异样的情味——秋后的蝉鸣凄切而悲凉,形象也是如此——长亭,送别的象征。可见,这里着重的是在酿造一种足以促动离情别绪的气氛,打下全词感情的基础。应该说,这三句看似写景,主要还在抒情,是融情入景、即景抒情。一阵骤雨过后,景色特别鲜明刺眼,空中弥漫着凄切的蝉鸣声,又正是暮色苍茫时分,对着这送别的长亭,这是多么动人愁思的境界啊!

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》

课下讨论

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!

雨霖铃

柳永

柳永(约987——约1053),北宋词人。原名三变,字耆卿,福建崇安人。官屯田员外郎,世称柳七、柳屯田。为人放荡不羁,终身潦倒。其词多描绘城市风光和歌伎生活,尤其长于抒写羁旅行役之情。创作慢词,铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传很广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,对宋词的发展有一定的影响。有《乐章集》。

公元1017年赴京赶考,没考上。

等了五年,第二次开科又没考上。填词《鹤冲天》: “黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向?未遂风云便,争不恣狂荡?何须论得志。才子词人,自是白衣卿相。烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁偎红翠,风流事,平生畅。青春都一晌。忍把浮名,换了浅斟低唱。”

又过了三年,柳永再次参加考试,终于通过了笔试。但临到皇帝圈点放榜时,宋仁宗看到柳永的名字,想起了他那首《鹤冲天》,就在旁批道:“且去浅斟低吟,何要浮名?”又把他的名字勾掉了。

奉旨填词柳三变

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

雨霖铃

译文

秋后的知了叫声凄凉悲切,面对着长亭,正是傍晚时候,一阵急雨刚住。在汴京郊外饯行的帐蓬里喝着酒,却毫无喝酒的心情,正在依依不舍的时候,船上人催着要出发了。(我们)手握着手,泪眼对着泪眼,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的就是离别,又怎能忍受离别在这冷落凄凉的秋天!我今夜酒醒时将身在何处呢?怕是在吹着凄厉的晨风、照着黎明的残月的杨柳岸边吧。这一去(与相爱的人)长年相别,我料想即使遇到良辰好景,也如同虚设。就算有满腔的情意,又同谁去诉说呢?

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

思考:词中写了哪些景物?

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

根据问题,自行研读:

这些景物寄托了作者怎样的情感?

中国古代诗歌里的意象

长亭:送别的象征

“何处是归程,长亭更短亭。”(唐 李白《菩萨蛮》)

“长亭外,古道边,芳草碧连天” (李叔同《送别》)

“举杯消愁愁更愁”——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

意象:出现在作品中带有主观感情的景象。

酒:表示离别时的愁意

“醉不成欢惨将别”——白居易《琵琶行》

中国古代诗歌里的意象

杨柳:柳有“留”意, “柳岸霸桥”

秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。(李白《忆秦娥》)

风:秋风带来的是凉意和凄凉。

“风急天高猿啸哀。” “昨夜西风凋碧树。”

残月:多表离愁别恨,寂寞凄凉。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。”

——苏轼《水调歌头》

意象:出现在作品中带有主观感情的景象。

“杨柳岸晓风残月”

烟波 暮霭 楚天

苍茫落寞

杨柳 晓风 残月

凄清孤寂

借景抒情

意象 情感

缠绵哀怨 伤感低沉

寒蝉 长亭 骤雨

凄切悲凉

小结

“一切景语皆情语”,柳永以清秋之萧瑟,写离别之凄恻,借景抒情,融情入景,达到了情景交融天衣无缝的境界。

兰舟催发

执手相看 泪眼相对

难分难舍

自古多情

何堪清秋

忧伤失意

直抒胸臆

思考:除了借景抒情,作者还采用了什么抒情方式?抒发了怎样的感情?

好景虚设 风情难叙

帐饮无绪

孤寂痛苦

无奈眷恋

因事抒情

《雨霖铃》这首词为抒写离情别绪的千古名篇,也是柳词和有宋一代婉约词的杰出代表。词中,作者将他离开汴京与恋人惜别时的真情实感表达得缠绵悱恻,凄婉动人。词的上片写临别时的情景,下片主要写别后情景。全词起伏跌宕,声情双绘,是宋元时期流行的“宋金十大曲”之一。

鉴赏诗词要点

知人论世(作者身世和写作背景)

抓意象、品意境

艺术手法(直接抒情和间接抒情)

多读美读,涵咏体悟

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

雨霖铃

作业

词句赏析

预习《声声慢》

赏析例:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇

开首这三句,初看好像只从送别的时间、地点说起,或看作是简单的写景:傍晚时分,对着长亭的当儿,听到寒蝉在叫,看到骤雨刚停。但事实上,这里不仅声音中有异样的情味——秋后的蝉鸣凄切而悲凉,形象也是如此——长亭,送别的象征。可见,这里着重的是在酿造一种足以促动离情别绪的气氛,打下全词感情的基础。应该说,这三句看似写景,主要还在抒情,是融情入景、即景抒情。一阵骤雨过后,景色特别鲜明刺眼,空中弥漫着凄切的蝉鸣声,又正是暮色苍茫时分,对着这送别的长亭,这是多么动人愁思的境界啊!

东坡在玉堂(官署名)日,有幕士善歌,(苏轼)因问:“我词何如柳七(柳永)?”对曰:“柳郎中(柳永)词,只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’;学士(苏轼)词须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。”东坡为之绝倒。

——俞文豹《吹剑录》

课下讨论

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!