2022—2023学年物理粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动课后习题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年物理粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动课后习题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 21:36:54 | ||

图片预览

文档简介

2022—2023学年物理粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动课后习题有答案

粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动

一、选择题。

1、(双选)做直线运动的物体在第1 s末、第2 s末、第3 s末……的速度分别是为1 m/s、2 m/s、3 m/s…则物体的运动性质是( )

A.匀变速直线运动 B.非匀变速直线运动

C.加速度可能不断变化的运动 D.可能是匀变速直线运动

2、一滑块以某一速度从斜面底端滑到顶端时,其速度恰好减为零。已知运动中滑块加速度恒定。若设斜面全长为L,滑块通过最初L所需的时间为t,则滑块从斜面底端滑到顶端所用时间为( )

A.t B.(2+)t C.3t D.2t

3、某同学在探究小车速度随时间变化规律的实验中,所得纸带点间距过密,若利用该纸带分析小车运动情况,下列做法可行的是( )

A.每隔9个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.2 s

B.每隔2个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.04 s

C.只研究纸带后端几个间距较大的点所在区域

D.只研究纸带前端较密的几个点所在区域

4、某同学在实验室做了如图所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球自由下落,已知小球的直径为0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为1.00×10-3 s,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( )

A.1 m B.1.25 m C.0.4 m D.1.6 m

5、公路上行驶的汽车,司机从发现前方异常情况到紧急刹车,汽车仍将前进一段距离才能停下来。为了安全,这段距离内不能有车辆和行人,因此把它称为安全距离。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s(这段时间汽车仍保持原速),刹车时汽车的加速度为a=5 m/s2。若汽车以108 km/h的速度行驶时,则其安全距离为( )

A.120 m B.108 m C.105 m D.90 m

6、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.加速度等于重力加速度的运动就是自由落体运动

C.在自由落体运动过程中,不同质量的物体运动规律相同

D.物体做自由落体运动位移与时间成反比

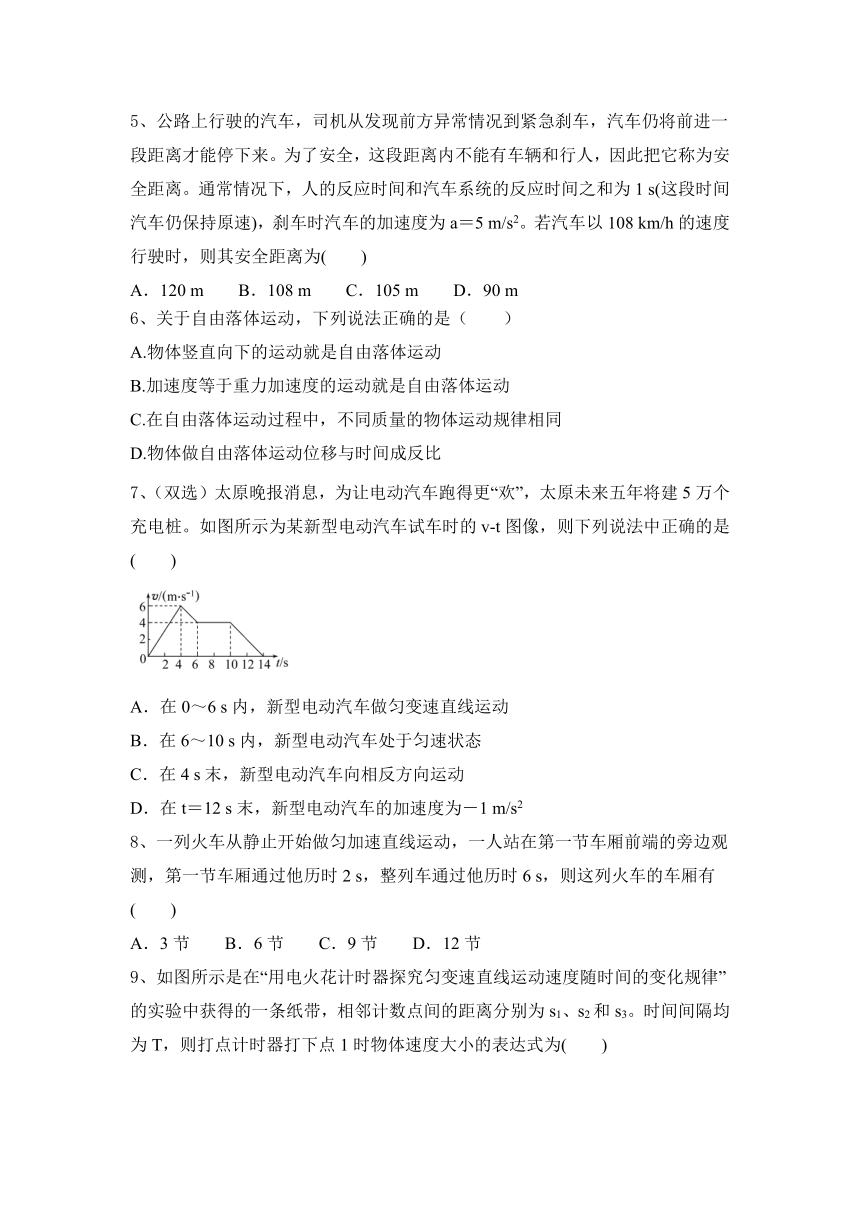

7、(双选)太原晚报消息,为让电动汽车跑得更“欢”,太原未来五年将建5万个充电桩。如图所示为某新型电动汽车试车时的v t图像,则下列说法中正确的是( )

A.在0~6 s内,新型电动汽车做匀变速直线运动

B.在6~10 s内,新型电动汽车处于匀速状态

C.在4 s末,新型电动汽车向相反方向运动

D.在t=12 s末,新型电动汽车的加速度为-1 m/s2

8、一列火车从静止开始做匀加速直线运动,一人站在第一节车厢前端的旁边观测,第一节车厢通过他历时2 s,整列车通过他历时6 s,则这列火车的车厢有( )

A.3节 B.6节 C.9节 D.12节

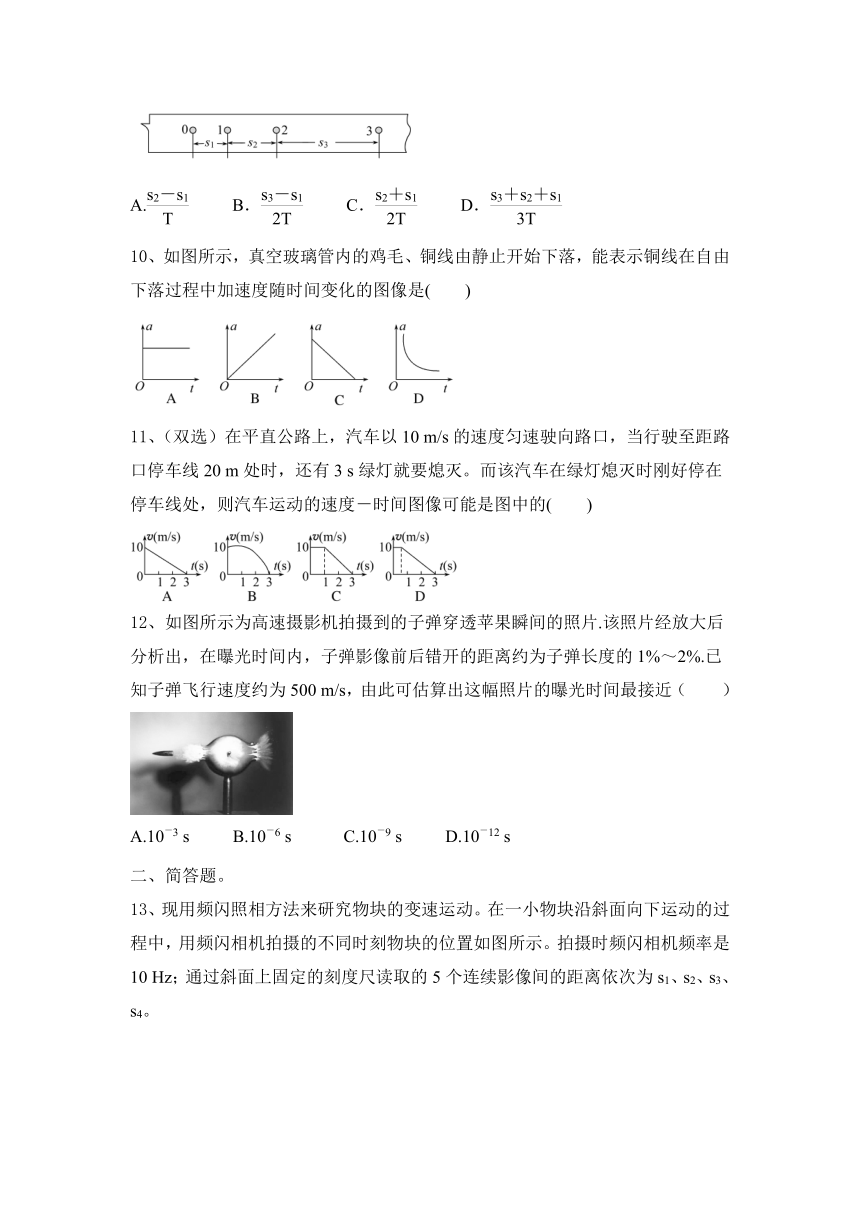

9、如图所示是在“用电火花计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”的实验中获得的一条纸带,相邻计数点间的距离分别为s1、s2和s3。时间间隔均为T,则打点计时器打下点1时物体速度大小的表达式为( )

A. B. C. D.

10、如图所示,真空玻璃管内的鸡毛、铜线由静止开始下落,能表示铜线在自由下落过程中加速度随时间变化的图像是( )

11、(双选)在平直公路上,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,还有3 s绿灯就要熄灭。而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度-时间图像可能是图中的( )

12、如图所示为高速摄影机拍摄到的子弹穿透苹果瞬间的照片.该照片经放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹飞行速度约为500 m/s,由此可估算出这幅照片的曝光时间最接近( )

A.10-3 s B.10-6 s C.10-9 s D.10-12 s

二、简答题。

13、现用频闪照相方法来研究物块的变速运动。在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示。拍摄时频闪相机频率是10 Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为s1、s2、s3、s4。

s1 s2 s3 s4

10.76 15.05 19.34 23.63

根据表中数据分析s2-s1、s3-s2、s4-s3的大小有什么关系?

14、在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,某同学操作中有以下实验步骤:

A.将长木板平放在水平桌面上,有滑轮的一端伸出桌子边缘;

B.将打点计时器固定在长木板上,并接好电路;

C.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔;

D.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码;

E.拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,先放开纸带,再接通电源;

F.取下纸带;

(1)所列步骤中有错误的是:______________________________。

(2)遗漏的步骤:___________________________________________。

二、解答类题。

15、(计算题)一物体做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a=2 m/s2,求:

(1)第5 s末物体的速度多大?

(2)前4 s的位移多大?

(3)第4 s内的位移多大?

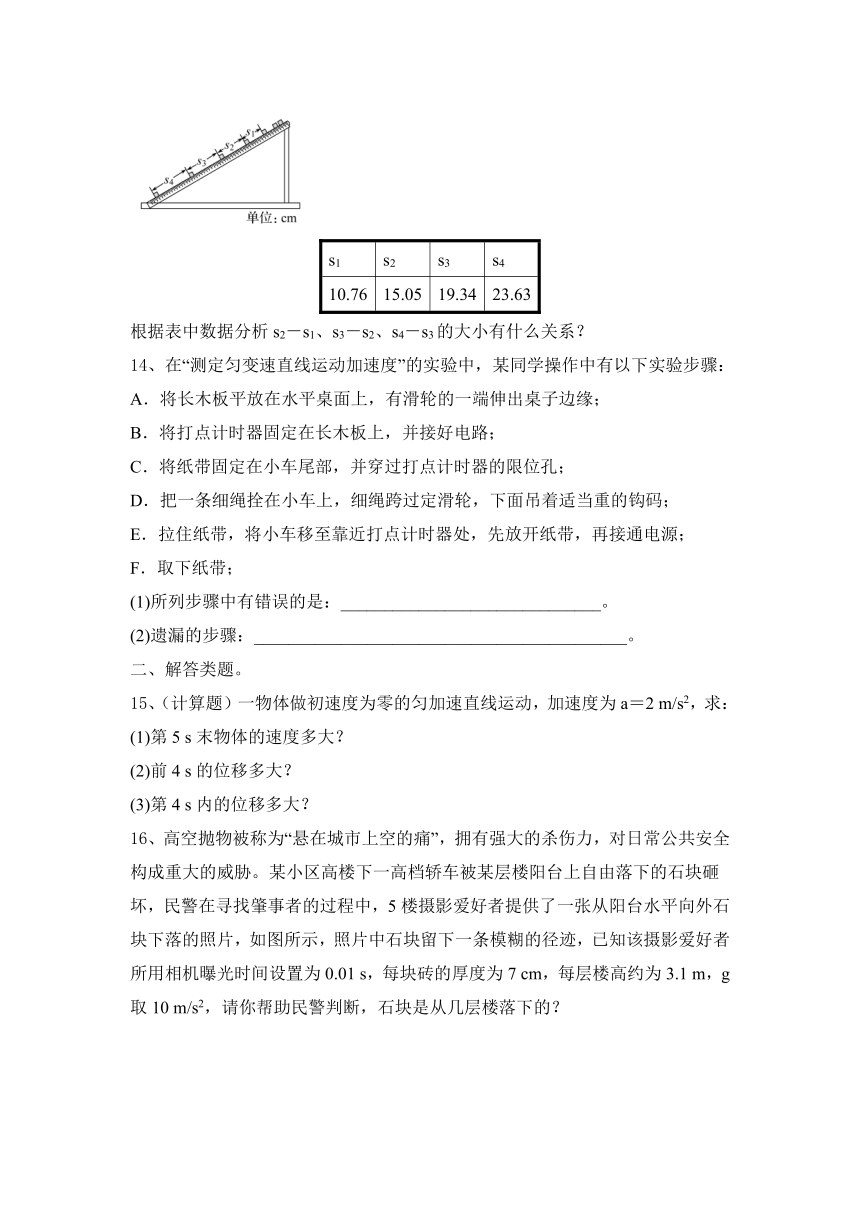

16、高空抛物被称为“悬在城市上空的痛”,拥有强大的杀伤力,对日常公共安全构成重大的威胁。某小区高楼下一高档轿车被某层楼阳台上自由落下的石块砸坏,民警在寻找肇事者的过程中,5楼摄影爱好者提供了一张从阳台水平向外石块下落的照片,如图所示,照片中石块留下一条模糊的径迹,已知该摄影爱好者所用相机曝光时间设置为0.01 s,每块砖的厚度为7 cm,每层楼高约为3.1 m,g取10 m/s2,请你帮助民警判断,石块是从几层楼落下的?

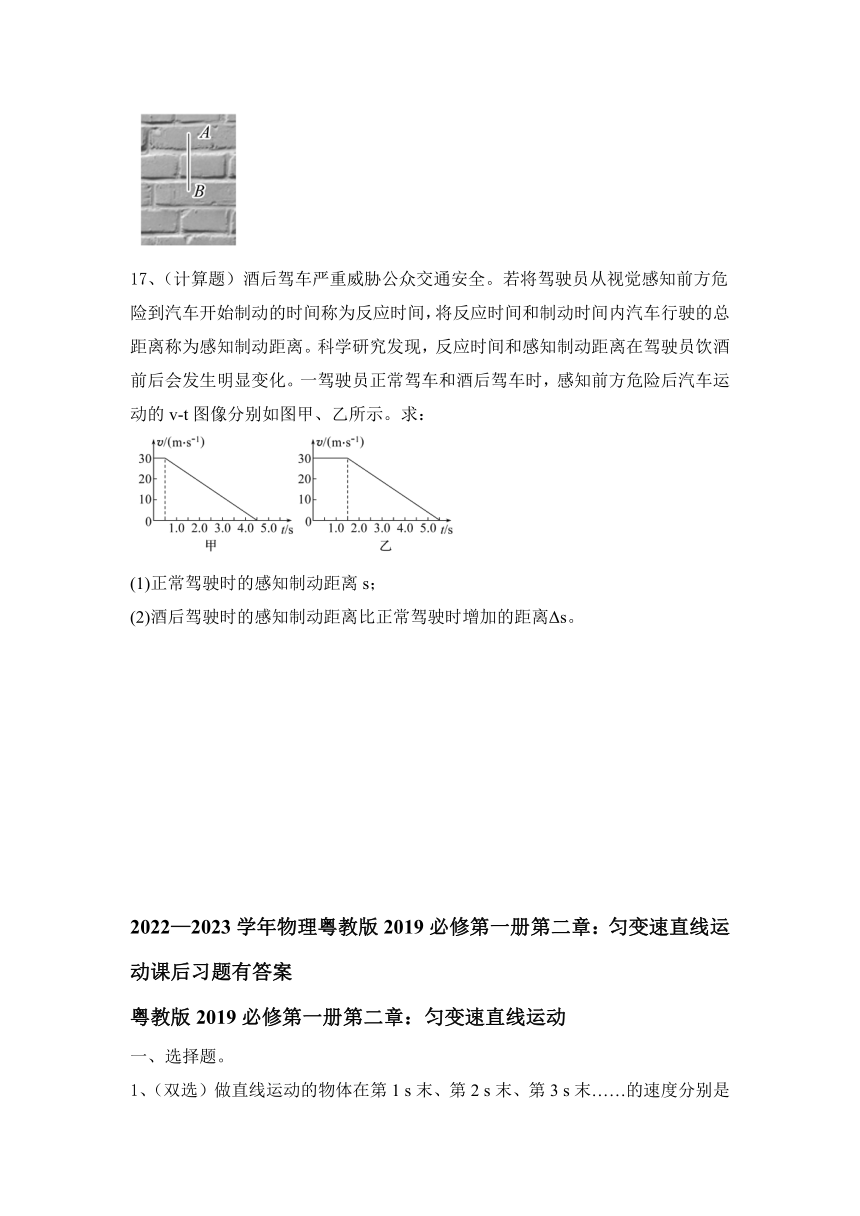

17、(计算题)酒后驾车严重威胁公众交通安全。若将驾驶员从视觉感知前方危险到汽车开始制动的时间称为反应时间,将反应时间和制动时间内汽车行驶的总距离称为感知制动距离。科学研究发现,反应时间和感知制动距离在驾驶员饮酒前后会发生明显变化。一驾驶员正常驾车和酒后驾车时,感知前方危险后汽车运动的v t图像分别如图甲、乙所示。求:

(1)正常驾驶时的感知制动距离s;

(2)酒后驾驶时的感知制动距离比正常驾驶时增加的距离Δs。

2022—2023学年物理粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动课后习题有答案

粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动

一、选择题。

1、(双选)做直线运动的物体在第1 s末、第2 s末、第3 s末……的速度分别是为1 m/s、2 m/s、3 m/s…则物体的运动性质是( )

A.匀变速直线运动 B.非匀变速直线运动

C.加速度可能不断变化的运动 D.可能是匀变速直线运动

【答案】C、D

2、一滑块以某一速度从斜面底端滑到顶端时,其速度恰好减为零。已知运动中滑块加速度恒定。若设斜面全长为L,滑块通过最初L所需的时间为t,则滑块从斜面底端滑到顶端所用时间为( )

A.t B.(2+)t C.3t D.2t

【答案】B

3、某同学在探究小车速度随时间变化规律的实验中,所得纸带点间距过密,若利用该纸带分析小车运动情况,下列做法可行的是( )

A.每隔9个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.2 s

B.每隔2个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.04 s

C.只研究纸带后端几个间距较大的点所在区域

D.只研究纸带前端较密的几个点所在区域

【答案】A

4、某同学在实验室做了如图所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球自由下落,已知小球的直径为0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为1.00×10-3 s,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( )

A.1 m B.1.25 m C.0.4 m D.1.6 m

【答案】B

5、公路上行驶的汽车,司机从发现前方异常情况到紧急刹车,汽车仍将前进一段距离才能停下来。为了安全,这段距离内不能有车辆和行人,因此把它称为安全距离。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s(这段时间汽车仍保持原速),刹车时汽车的加速度为a=5 m/s2。若汽车以108 km/h的速度行驶时,则其安全距离为( )

A.120 m B.108 m C.105 m D.90 m

【答案】A

6、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.加速度等于重力加速度的运动就是自由落体运动

C.在自由落体运动过程中,不同质量的物体运动规律相同

D.物体做自由落体运动位移与时间成反比

【答案】C

7、(双选)太原晚报消息,为让电动汽车跑得更“欢”,太原未来五年将建5万个充电桩。如图所示为某新型电动汽车试车时的v t图像,则下列说法中正确的是( )

A.在0~6 s内,新型电动汽车做匀变速直线运动

B.在6~10 s内,新型电动汽车处于匀速状态

C.在4 s末,新型电动汽车向相反方向运动

D.在t=12 s末,新型电动汽车的加速度为-1 m/s2

【答案】B、D

8、一列火车从静止开始做匀加速直线运动,一人站在第一节车厢前端的旁边观测,第一节车厢通过他历时2 s,整列车通过他历时6 s,则这列火车的车厢有( )

A.3节 B.6节 C.9节 D.12节

【答案】C

9、如图所示是在“用电火花计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”的实验中获得的一条纸带,相邻计数点间的距离分别为s1、s2和s3。时间间隔均为T,则打点计时器打下点1时物体速度大小的表达式为( )

A. B. C. D.

【答案】C

10、如图所示,真空玻璃管内的鸡毛、铜线由静止开始下落,能表示铜线在自由下落过程中加速度随时间变化的图像是( )

【答案】A

11、(双选)在平直公路上,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,还有3 s绿灯就要熄灭。而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度-时间图像可能是图中的( )

【答案】B、C

12、如图所示为高速摄影机拍摄到的子弹穿透苹果瞬间的照片.该照片经放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹飞行速度约为500 m/s,由此可估算出这幅照片的曝光时间最接近( )

A.10-3 s B.10-6 s C.10-9 s D.10-12 s

【答案】B

二、简答题。

13、现用频闪照相方法来研究物块的变速运动。在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示。拍摄时频闪相机频率是10 Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为s1、s2、s3、s4。

s1 s2 s3 s4

10.76 15.05 19.34 23.63

根据表中数据分析s2-s1、s3-s2、s4-s3的大小有什么关系?

【答案】s2-s1=s3-s2=s4-s3

【解析】s2-s1=4.29 cm,s3-s2=4.29 cm,s4-s3=4.29 cm。由此可见,在误差允许的范围内,s2-s1=s3-s2=s4-s3。

14、在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,某同学操作中有以下实验步骤:

A.将长木板平放在水平桌面上,有滑轮的一端伸出桌子边缘;

B.将打点计时器固定在长木板上,并接好电路;

C.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔;

D.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码;

E.拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,先放开纸带,再接通电源;

F.取下纸带;

(1)所列步骤中有错误的是:______________________________。

(2)遗漏的步骤:___________________________________________。

【答案】见解析

【解析】E.实验时,不能先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,所以应该先接通电源,再释放纸带。F.应该先断开电源,使计时器停止工作,再取下纸带。遗漏步骤:换上新纸带重复实验三次。

二、解答类题。

15、(计算题)一物体做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a=2 m/s2,求:

(1)第5 s末物体的速度多大?

(2)前4 s的位移多大?

(3)第4 s内的位移多大?

【答案】(1)10 m/s (2)16 m (3)7 m

【解析】(1)第5 s末物体的速度由v1=v0+at1,

得v1=0+2×5 m/s=10 m/s。

(2)前4 s的位移由s1=v0t+at2,

得s1=0+×2×42 m=16 m。

(3)物体第3 s末的速度

v2=v0+at2=0+2×3 m/s=6 m/s,

则第4 s内的位移s2=v2t3+at

=6×1 m+×2×12 m=7 m。

16、高空抛物被称为“悬在城市上空的痛”,拥有强大的杀伤力,对日常公共安全构成重大的威胁。某小区高楼下一高档轿车被某层楼阳台上自由落下的石块砸坏,民警在寻找肇事者的过程中,5楼摄影爱好者提供了一张从阳台水平向外石块下落的照片,如图所示,照片中石块留下一条模糊的径迹,已知该摄影爱好者所用相机曝光时间设置为0.01 s,每块砖的厚度为7 cm,每层楼高约为3.1 m,g取10 m/s2,请你帮助民警判断,石块是从几层楼落下的?

【答案】8层 判断过程见解析

【解析】由题图可以看出,在曝光的时间内,石块下降了大约有两层砖的厚度,即14 cm(0.14 m),曝光时间为0.01 s,所以AB段的平均速度为:== m/s=14 m/s,由2=2gh可得下降的高度大约为:h== m=9.8 m,每层楼高约为3.1 m,所以,石块的下落点比5层的阳台高3层多一点的距离,由此推断,石块应该是从8层开始下落。

17、(计算题)酒后驾车严重威胁公众交通安全。若将驾驶员从视觉感知前方危险到汽车开始制动的时间称为反应时间,将反应时间和制动时间内汽车行驶的总距离称为感知制动距离。科学研究发现,反应时间和感知制动距离在驾驶员饮酒前后会发生明显变化。一驾驶员正常驾车和酒后驾车时,感知前方危险后汽车运动的v t图像分别如图甲、乙所示。求:

(1)正常驾驶时的感知制动距离s;

(2)酒后驾驶时的感知制动距离比正常驾驶时增加的距离Δs。

【答案】(1)75 m (2)30 m

【解析】设驾驶员饮酒前、后的反应时间分别为t1、t2,由图像可得t1=0.5 s,t2=1.5 s,汽车初速度v0=30 m/s,正常驾驶时的减速时间为t3=4.0 s,由图像可得,正常驾驶时的感知制动距离s=v0t1+t3=75 m,同理,可求出酒后驾驶时的感知制动距离s′=105 m,所以Δs=s′-s=105 m-75 m=30 m。

粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动

一、选择题。

1、(双选)做直线运动的物体在第1 s末、第2 s末、第3 s末……的速度分别是为1 m/s、2 m/s、3 m/s…则物体的运动性质是( )

A.匀变速直线运动 B.非匀变速直线运动

C.加速度可能不断变化的运动 D.可能是匀变速直线运动

2、一滑块以某一速度从斜面底端滑到顶端时,其速度恰好减为零。已知运动中滑块加速度恒定。若设斜面全长为L,滑块通过最初L所需的时间为t,则滑块从斜面底端滑到顶端所用时间为( )

A.t B.(2+)t C.3t D.2t

3、某同学在探究小车速度随时间变化规律的实验中,所得纸带点间距过密,若利用该纸带分析小车运动情况,下列做法可行的是( )

A.每隔9个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.2 s

B.每隔2个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.04 s

C.只研究纸带后端几个间距较大的点所在区域

D.只研究纸带前端较密的几个点所在区域

4、某同学在实验室做了如图所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球自由下落,已知小球的直径为0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为1.00×10-3 s,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( )

A.1 m B.1.25 m C.0.4 m D.1.6 m

5、公路上行驶的汽车,司机从发现前方异常情况到紧急刹车,汽车仍将前进一段距离才能停下来。为了安全,这段距离内不能有车辆和行人,因此把它称为安全距离。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s(这段时间汽车仍保持原速),刹车时汽车的加速度为a=5 m/s2。若汽车以108 km/h的速度行驶时,则其安全距离为( )

A.120 m B.108 m C.105 m D.90 m

6、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.加速度等于重力加速度的运动就是自由落体运动

C.在自由落体运动过程中,不同质量的物体运动规律相同

D.物体做自由落体运动位移与时间成反比

7、(双选)太原晚报消息,为让电动汽车跑得更“欢”,太原未来五年将建5万个充电桩。如图所示为某新型电动汽车试车时的v t图像,则下列说法中正确的是( )

A.在0~6 s内,新型电动汽车做匀变速直线运动

B.在6~10 s内,新型电动汽车处于匀速状态

C.在4 s末,新型电动汽车向相反方向运动

D.在t=12 s末,新型电动汽车的加速度为-1 m/s2

8、一列火车从静止开始做匀加速直线运动,一人站在第一节车厢前端的旁边观测,第一节车厢通过他历时2 s,整列车通过他历时6 s,则这列火车的车厢有( )

A.3节 B.6节 C.9节 D.12节

9、如图所示是在“用电火花计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”的实验中获得的一条纸带,相邻计数点间的距离分别为s1、s2和s3。时间间隔均为T,则打点计时器打下点1时物体速度大小的表达式为( )

A. B. C. D.

10、如图所示,真空玻璃管内的鸡毛、铜线由静止开始下落,能表示铜线在自由下落过程中加速度随时间变化的图像是( )

11、(双选)在平直公路上,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,还有3 s绿灯就要熄灭。而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度-时间图像可能是图中的( )

12、如图所示为高速摄影机拍摄到的子弹穿透苹果瞬间的照片.该照片经放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹飞行速度约为500 m/s,由此可估算出这幅照片的曝光时间最接近( )

A.10-3 s B.10-6 s C.10-9 s D.10-12 s

二、简答题。

13、现用频闪照相方法来研究物块的变速运动。在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示。拍摄时频闪相机频率是10 Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为s1、s2、s3、s4。

s1 s2 s3 s4

10.76 15.05 19.34 23.63

根据表中数据分析s2-s1、s3-s2、s4-s3的大小有什么关系?

14、在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,某同学操作中有以下实验步骤:

A.将长木板平放在水平桌面上,有滑轮的一端伸出桌子边缘;

B.将打点计时器固定在长木板上,并接好电路;

C.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔;

D.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码;

E.拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,先放开纸带,再接通电源;

F.取下纸带;

(1)所列步骤中有错误的是:______________________________。

(2)遗漏的步骤:___________________________________________。

二、解答类题。

15、(计算题)一物体做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a=2 m/s2,求:

(1)第5 s末物体的速度多大?

(2)前4 s的位移多大?

(3)第4 s内的位移多大?

16、高空抛物被称为“悬在城市上空的痛”,拥有强大的杀伤力,对日常公共安全构成重大的威胁。某小区高楼下一高档轿车被某层楼阳台上自由落下的石块砸坏,民警在寻找肇事者的过程中,5楼摄影爱好者提供了一张从阳台水平向外石块下落的照片,如图所示,照片中石块留下一条模糊的径迹,已知该摄影爱好者所用相机曝光时间设置为0.01 s,每块砖的厚度为7 cm,每层楼高约为3.1 m,g取10 m/s2,请你帮助民警判断,石块是从几层楼落下的?

17、(计算题)酒后驾车严重威胁公众交通安全。若将驾驶员从视觉感知前方危险到汽车开始制动的时间称为反应时间,将反应时间和制动时间内汽车行驶的总距离称为感知制动距离。科学研究发现,反应时间和感知制动距离在驾驶员饮酒前后会发生明显变化。一驾驶员正常驾车和酒后驾车时,感知前方危险后汽车运动的v t图像分别如图甲、乙所示。求:

(1)正常驾驶时的感知制动距离s;

(2)酒后驾驶时的感知制动距离比正常驾驶时增加的距离Δs。

2022—2023学年物理粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动课后习题有答案

粤教版2019必修第一册第二章:匀变速直线运动

一、选择题。

1、(双选)做直线运动的物体在第1 s末、第2 s末、第3 s末……的速度分别是为1 m/s、2 m/s、3 m/s…则物体的运动性质是( )

A.匀变速直线运动 B.非匀变速直线运动

C.加速度可能不断变化的运动 D.可能是匀变速直线运动

【答案】C、D

2、一滑块以某一速度从斜面底端滑到顶端时,其速度恰好减为零。已知运动中滑块加速度恒定。若设斜面全长为L,滑块通过最初L所需的时间为t,则滑块从斜面底端滑到顶端所用时间为( )

A.t B.(2+)t C.3t D.2t

【答案】B

3、某同学在探究小车速度随时间变化规律的实验中,所得纸带点间距过密,若利用该纸带分析小车运动情况,下列做法可行的是( )

A.每隔9个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.2 s

B.每隔2个点取一个计数点,相邻两计数点时间间隔为0.04 s

C.只研究纸带后端几个间距较大的点所在区域

D.只研究纸带前端较密的几个点所在区域

【答案】A

4、某同学在实验室做了如图所示的实验,铁质小球被电磁铁吸附,断开电磁铁的电源,小球自由下落,已知小球的直径为0.5 cm,该同学从计时器上读出小球通过光电门的时间为1.00×10-3 s,则小球开始下落的位置距光电门的距离为( )

A.1 m B.1.25 m C.0.4 m D.1.6 m

【答案】B

5、公路上行驶的汽车,司机从发现前方异常情况到紧急刹车,汽车仍将前进一段距离才能停下来。为了安全,这段距离内不能有车辆和行人,因此把它称为安全距离。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s(这段时间汽车仍保持原速),刹车时汽车的加速度为a=5 m/s2。若汽车以108 km/h的速度行驶时,则其安全距离为( )

A.120 m B.108 m C.105 m D.90 m

【答案】A

6、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.加速度等于重力加速度的运动就是自由落体运动

C.在自由落体运动过程中,不同质量的物体运动规律相同

D.物体做自由落体运动位移与时间成反比

【答案】C

7、(双选)太原晚报消息,为让电动汽车跑得更“欢”,太原未来五年将建5万个充电桩。如图所示为某新型电动汽车试车时的v t图像,则下列说法中正确的是( )

A.在0~6 s内,新型电动汽车做匀变速直线运动

B.在6~10 s内,新型电动汽车处于匀速状态

C.在4 s末,新型电动汽车向相反方向运动

D.在t=12 s末,新型电动汽车的加速度为-1 m/s2

【答案】B、D

8、一列火车从静止开始做匀加速直线运动,一人站在第一节车厢前端的旁边观测,第一节车厢通过他历时2 s,整列车通过他历时6 s,则这列火车的车厢有( )

A.3节 B.6节 C.9节 D.12节

【答案】C

9、如图所示是在“用电火花计时器探究匀变速直线运动速度随时间的变化规律”的实验中获得的一条纸带,相邻计数点间的距离分别为s1、s2和s3。时间间隔均为T,则打点计时器打下点1时物体速度大小的表达式为( )

A. B. C. D.

【答案】C

10、如图所示,真空玻璃管内的鸡毛、铜线由静止开始下落,能表示铜线在自由下落过程中加速度随时间变化的图像是( )

【答案】A

11、(双选)在平直公路上,汽车以10 m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20 m处时,还有3 s绿灯就要熄灭。而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度-时间图像可能是图中的( )

【答案】B、C

12、如图所示为高速摄影机拍摄到的子弹穿透苹果瞬间的照片.该照片经放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹飞行速度约为500 m/s,由此可估算出这幅照片的曝光时间最接近( )

A.10-3 s B.10-6 s C.10-9 s D.10-12 s

【答案】B

二、简答题。

13、现用频闪照相方法来研究物块的变速运动。在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示。拍摄时频闪相机频率是10 Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为s1、s2、s3、s4。

s1 s2 s3 s4

10.76 15.05 19.34 23.63

根据表中数据分析s2-s1、s3-s2、s4-s3的大小有什么关系?

【答案】s2-s1=s3-s2=s4-s3

【解析】s2-s1=4.29 cm,s3-s2=4.29 cm,s4-s3=4.29 cm。由此可见,在误差允许的范围内,s2-s1=s3-s2=s4-s3。

14、在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,某同学操作中有以下实验步骤:

A.将长木板平放在水平桌面上,有滑轮的一端伸出桌子边缘;

B.将打点计时器固定在长木板上,并接好电路;

C.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔;

D.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的钩码;

E.拉住纸带,将小车移至靠近打点计时器处,先放开纸带,再接通电源;

F.取下纸带;

(1)所列步骤中有错误的是:______________________________。

(2)遗漏的步骤:___________________________________________。

【答案】见解析

【解析】E.实验时,不能先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,所以应该先接通电源,再释放纸带。F.应该先断开电源,使计时器停止工作,再取下纸带。遗漏步骤:换上新纸带重复实验三次。

二、解答类题。

15、(计算题)一物体做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a=2 m/s2,求:

(1)第5 s末物体的速度多大?

(2)前4 s的位移多大?

(3)第4 s内的位移多大?

【答案】(1)10 m/s (2)16 m (3)7 m

【解析】(1)第5 s末物体的速度由v1=v0+at1,

得v1=0+2×5 m/s=10 m/s。

(2)前4 s的位移由s1=v0t+at2,

得s1=0+×2×42 m=16 m。

(3)物体第3 s末的速度

v2=v0+at2=0+2×3 m/s=6 m/s,

则第4 s内的位移s2=v2t3+at

=6×1 m+×2×12 m=7 m。

16、高空抛物被称为“悬在城市上空的痛”,拥有强大的杀伤力,对日常公共安全构成重大的威胁。某小区高楼下一高档轿车被某层楼阳台上自由落下的石块砸坏,民警在寻找肇事者的过程中,5楼摄影爱好者提供了一张从阳台水平向外石块下落的照片,如图所示,照片中石块留下一条模糊的径迹,已知该摄影爱好者所用相机曝光时间设置为0.01 s,每块砖的厚度为7 cm,每层楼高约为3.1 m,g取10 m/s2,请你帮助民警判断,石块是从几层楼落下的?

【答案】8层 判断过程见解析

【解析】由题图可以看出,在曝光的时间内,石块下降了大约有两层砖的厚度,即14 cm(0.14 m),曝光时间为0.01 s,所以AB段的平均速度为:== m/s=14 m/s,由2=2gh可得下降的高度大约为:h== m=9.8 m,每层楼高约为3.1 m,所以,石块的下落点比5层的阳台高3层多一点的距离,由此推断,石块应该是从8层开始下落。

17、(计算题)酒后驾车严重威胁公众交通安全。若将驾驶员从视觉感知前方危险到汽车开始制动的时间称为反应时间,将反应时间和制动时间内汽车行驶的总距离称为感知制动距离。科学研究发现,反应时间和感知制动距离在驾驶员饮酒前后会发生明显变化。一驾驶员正常驾车和酒后驾车时,感知前方危险后汽车运动的v t图像分别如图甲、乙所示。求:

(1)正常驾驶时的感知制动距离s;

(2)酒后驾驶时的感知制动距离比正常驾驶时增加的距离Δs。

【答案】(1)75 m (2)30 m

【解析】设驾驶员饮酒前、后的反应时间分别为t1、t2,由图像可得t1=0.5 s,t2=1.5 s,汽车初速度v0=30 m/s,正常驾驶时的减速时间为t3=4.0 s,由图像可得,正常驾驶时的感知制动距离s=v0t1+t3=75 m,同理,可求出酒后驾驶时的感知制动距离s′=105 m,所以Δs=s′-s=105 m-75 m=30 m。

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 第一节 质点 参考系 时间

- 第二节 位置 位移

- 第三节 速度

- 第四节 测量直线运动物体的瞬时速度

- 第五节 加速度

- 第二章 匀变速直线运动

- 第一节 匀变速直线运动的特点

- 第二节 匀变速直线运动的规律

- 第三节 测量匀变速直线运动的加速度

- 第四节 自由落体运动

- 第五节 匀变速直线运动与汽车安全行驶

- 第三章 相互作用

- 第一节 重力

- 第二节 弹力

- 第三节 摩擦力

- 第四节 力的合成

- 第五节 力的分解

- 第六节 共点力的平衡条件及其应用

- 第四章 牛顿运动定律

- 第一节 牛顿第一定律

- 第二节 加速度与力、质量之间的关系

- 第三节 牛顿第二定律

- 第四节 牛顿第三定律

- 第五节 牛顿运动定律的应用

- 第六节 失重和超重

- 第七节 力学单位