第18课冷战与国际格局的演变课件(共55张PPT)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第18课冷战与国际格局的演变课件(共55张PPT)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-30 19:28:49 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第18课 冷战与国际格局的演变

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第19课 资本主义国家的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

【学习目标】

了解第二次世界大战后世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战;

了解冷战及其基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

相互影响

主要内容

单元

课时

主线

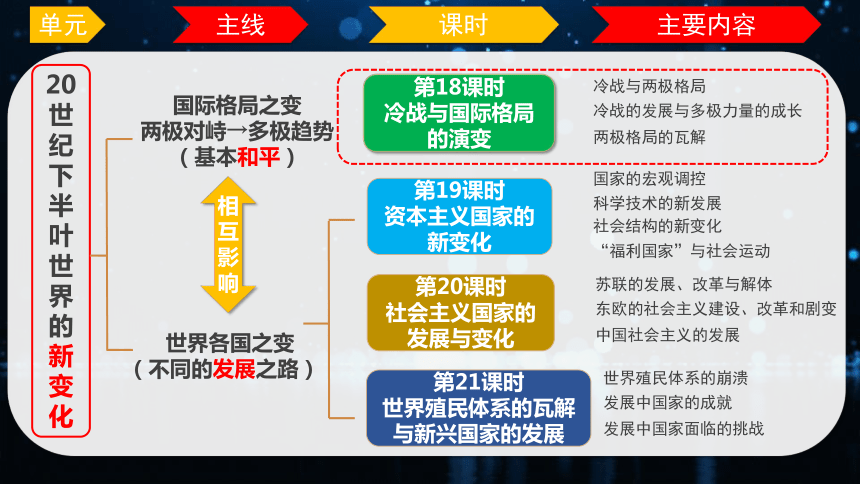

20世纪下半叶世界的新变化

国际格局之变

两极对峙→多极趋势

(基本和平)

世界各国之变

(不同的发展之路)

第18课时

冷战与国际格局

的演变

第19课时

资本主义国家的新变化

第20课时

社会主义国家的发展与变化

第21课时

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

冷战与两极格局

冷战的发展与多极力量的成长

两极格局的瓦解

苏联的发展、改革与解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

世界殖民体系的崩溃

发展中国家的成就

发展中国家面临的挑战

国家的宏观调控

科学技术的新发展

社会结构的新变化

“福利国家”与社会运动

第18课 冷战与国际格局的演变

一、冷战与两极格局

二、冷战的发展与多极力量的成长

三、两极格局的瓦解

一、冷战与两极格局

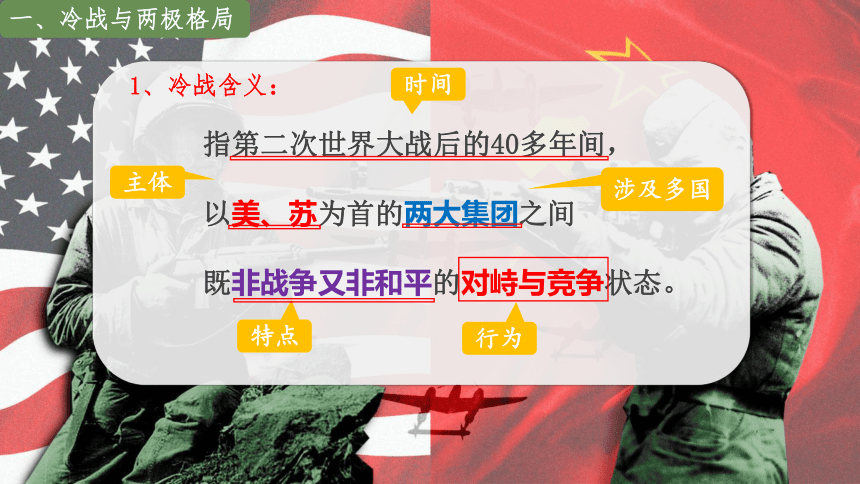

1、冷战含义:

一、冷战与两极格局

指第二次世界大战后的40多年间,

以美、苏为首的两大集团之间

既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

时间

主体

涉及多国

特点

行为

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

二战中的美苏关系

美苏士兵痛饮胜利酒

(1)世界反法西斯战争取得胜利后,

美苏战时同盟关系破裂。

战时要保持团结并不太难,因为有一个打败共同敌人的共同目标,这一点谁都清楚。艰难的工作在战后,各种不同的利害关系往往会使同盟国分裂。

--斯大林

直接原因

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

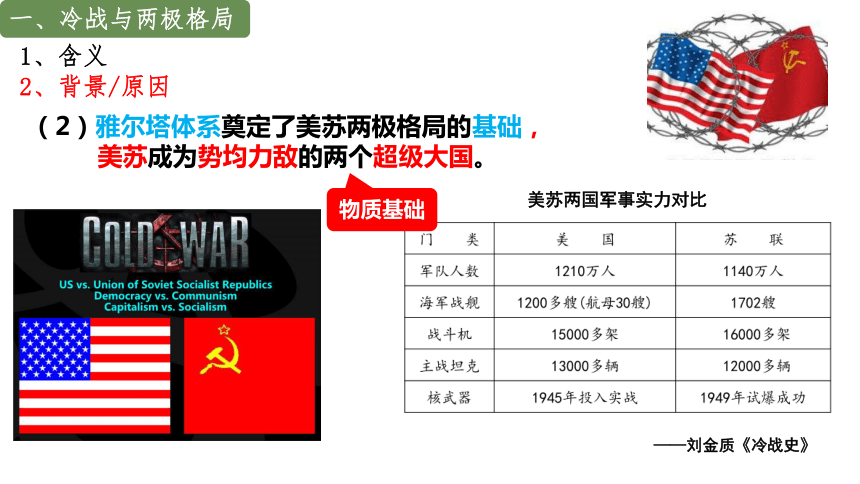

美苏两国军事实力对比

——刘金质《冷战史》

(2)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础,

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

物质基础

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

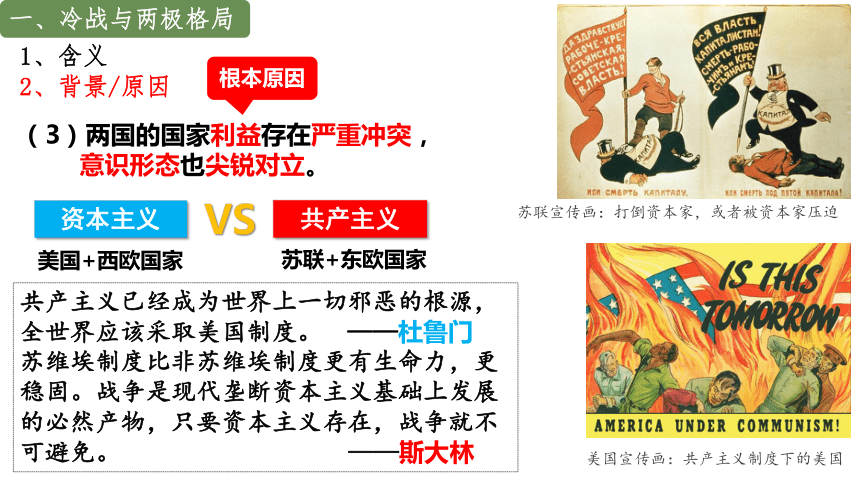

(3)两国的国家利益存在严重冲突,

意识形态也尖锐对立。

资本主义

美国+西欧国家

共产主义

苏联+东欧国家

VS

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。 ——杜鲁门

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。 ——斯大林

美国宣传画:共产主义制度下的美国

苏联宣传画:打倒资本家,或者被资本家压迫

根本原因

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(4)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀,

将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

当美国人发现自己强大到可以影响全世界的时候,它会毫不犹豫地想要把整个西欧,乃至于把世界所有地区都置于它的保护和控制之下,并渴望按照美国的模式来改造整个世界。而前苏联的存在,特别是前苏联的扩张,会被美国看成是对自己国家利益的严重威胁,以至不惜在二战后迅速采取与之全面对抗的极端政策。

美国全球扩张战略

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(5)战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。

“(斯大林)谋求的势力范围是环苏联领土的“中间地带”,他将这一地带视为苏联国家安全的屏障。”

苏联保障国家安全战略

◎第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

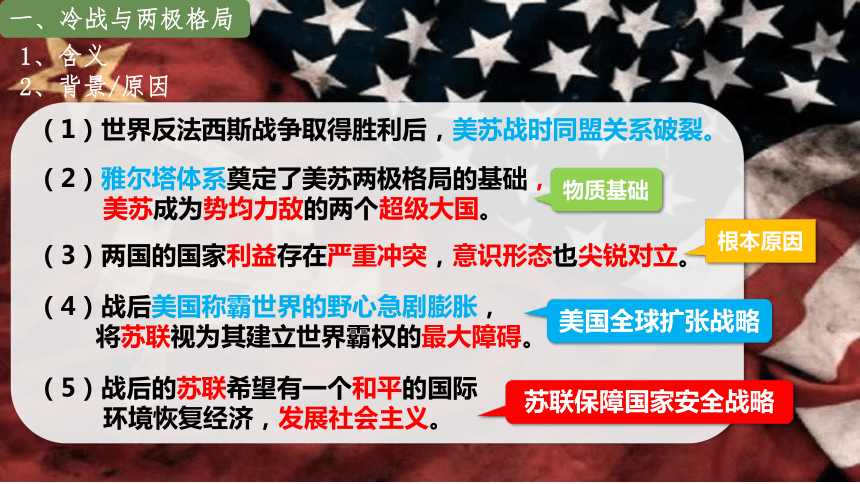

(1)世界反法西斯战争取得胜利后,美苏战时同盟关系破裂。

(2)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础,

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

(3)两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(4)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀,

将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

(5)战后的苏联希望有一个和平的国际

环境恢复经济,发展社会主义。

根本原因

美国全球扩张战略

苏联保障国家安全战略

物质基础

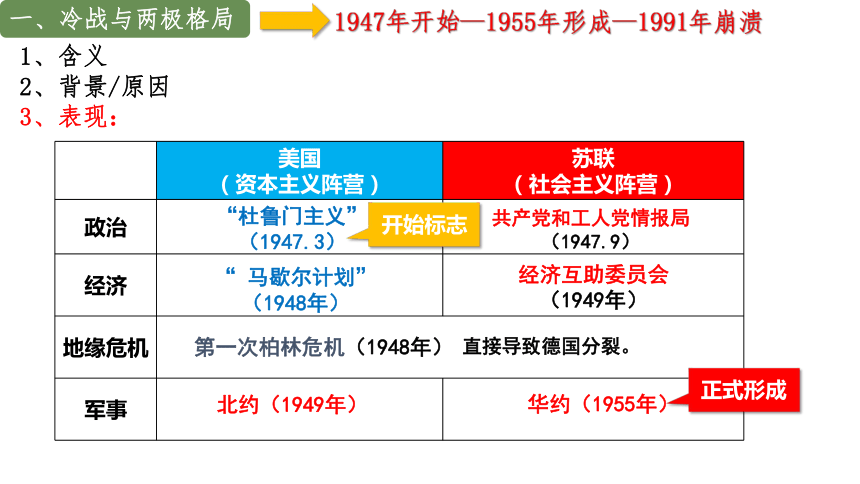

美国 (资本主义阵营) 苏联

(社会主义阵营)

政治

经济

地缘危机

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

“ 马歇尔计划” (1948年)

经济互助委员会(1949年)

第一次柏林危机(1948年)

北约(1949年)

华约(1955年)

直接导致德国分裂。

1、含义

2、背景/原因

3、表现:

一、冷战与两极格局

开始标志

正式形成

1947年开始—1955年形成—1991年崩溃

1945年4月--1953年

担任第33任美国总统

杜鲁门 Harry S. Truman

杜鲁门主义

是第二次世界大战结束后美国谋求世界霸权的指导方针与扩张计划。

1947年3月12日美国总统杜鲁门在致国会的关于援助希腊和土耳其的咨文中,提出以"遏制共产主义"作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想。后这一指导思想被称之为杜鲁门主义。

"杜鲁门主义"是冷战正式开始的重要标志。

是二战后典型的大国主义。

共产党和工人党情报局(1947--1956)

是1947年9月22~27日成立的情报组织。

1945年南斯拉夫共产党总书记铁托向苏联共产党总书记斯大林建议,成立一个各国共产党的国际协商机构,斯大林表示赞同。1947年9月22~27日,苏联、南斯拉夫、波兰等9个国家的共产党和工人党代表在波兰举行情报局成立会议。 1947年11月10日情报局机关报《争取持久和平,争取人民民主!》创刊号出版,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。1948年6月南斯拉夫被开除出情报局。苏联和东欧国家对南斯拉夫进行经济封锁并断绝外交关系。1956年随着苏共二十大对斯大林的批判以及苏共新领导人赫鲁晓夫积极修补与南斯拉夫的关系,共产党和工人党情报局宣告解散。

铁托 Tito 1892-1980

南斯拉夫杰出的无产阶级革命家,

国际共产主义运动活动家,

南斯拉夫联邦总统 ,

不结盟运动的创始人之一。

马歇尔计划 The Marshall Plan(1948--1951)

又称欧洲复兴计划(European Recovery Program)

是第二次世界大战结束后,美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划,对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。1948年4月3日杜鲁门签署了马歇尔计划,批准设立经济合作总署来负责落实。西欧各国总共接受了美国包括金融、技术、设备等各种形式的援助合计131.5亿美元,其中90%是赠予,10%为贷款。丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

马歇尔 Marshall

1880.12.31--1959.10.16)

美国军事家、政治家、外交家,

陆军五星上将。

1947-1949年曾任美国国务卿,

1950-1951年任国防部长。

因提出“欧洲复兴计划”改善了西欧战后经济水平,

故而于1953年获得了诺贝尔和平奖。

材料1 二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。

美国实施马歇尔计划有何目的?

① 援助西欧恢复经济,巩固资本主义制度,

增强遏制苏联的力量;

② 加强对西欧的控制,称霸世界。

苏联为了防止东欧“离苏倾向”,加强与东欧经济联系,援助东欧经济发展而与东欧各国签订一系列经济协议。1947年7~8月,苏联分别与保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰等东欧国家签订了贸易协定,以此来抵制和反击“马歇尔计划”,西方把这一系列贸易协定称为“莫洛托夫计划” (Molotov Plan)

1949年成立经济互助委员会,总部设在莫斯科,是社会主义阵营经济共同体。

经济互助委员会(1949--1991)简称“经互会”

经互会形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

第一次柏林危机(1948--1949)

1948年6月24日苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议危机平息。第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立。

国别 简称 建国时间 首都 扶持国

德意志联邦共和国 西德 1949.9 波恩 美国

德意志民主共和国 东德 1949.10 柏林 苏联

北大西洋公约组织

简称北约组织或北约,是美国与西欧、北美主要发达国家为实现防卫协作而建立的一个国际军事集团组织。

北约拥有大量核武器和常规部队,是西方的重要军事力量。这是二战后资本主义阵营军事上实现战略同盟的标志,是马歇尔计划在军事领域的延伸和发展,使美国得以控制欧盟的防务体系,是美国世界超级大国领导地位的标志。

北约最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府首脑、外交部长、国防部长组成,常设理事会由全体成员国大使组成。

华沙条约组织

简称华约组织或华约,是为对抗北约组织而成立的政治军事同盟。

1955年联邦德国即西德加入北约后,欧洲社会主义阵营国家签署了《华沙公约》(又称苏东条约)。该条约由原苏联领导人赫鲁晓夫起草,东欧社会主义国家除南斯拉夫以外,全部加入华约组织。总部设在莫斯科,最高决策机构为政治协商委员会,负责协商和决定缔约国的国防、政治、外交和经济等重大问题,由缔约国党的第一书记、总理、国防部长和外交部长组成,轮流举行会议。

随着北约和华约的相继建立,除了少数几个中立国家之外,整个欧洲已经成为资本主义阵营和社会主义阵营对峙的最前沿,因此标志着两极格局的最终形成。

【思考】

为什么北约和华约的成立,

标志着两极格局的正式形成?

两极格局正式形成,是否代表美苏完全、对等地控制了整个世界?

两极格局

不完全

两极实力

不对称

到20世纪50年代中前,美、苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

美方的总体实力始终强于苏方。印度、印尼等国处于两大阵营之外。

二、冷战的发展与多极力量的成长

1959年赫鲁晓夫访美

图为赫鲁晓夫在品尝百事可乐

最左:百事老板唐纳德·肯德尔

左二:赫鲁晓夫

中间:理查德·尼克松

1959年赫鲁晓夫受邀请访美,

图为赫鲁晓夫与好莱坞女星玛丽莲梦露

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

关系缓和

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

柏林墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。

激烈对抗

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

古巴导弹危机

英语:Cuban Missile Crisis,是1962年10月22日冷战时期在美国、苏联与古巴之间爆发的一场极其严重的政治、军事危机。事件爆发的直接原因是苏联在古巴部署导弹。这个事件被看作是冷战的顶峰和转折点。在世界史中人类从未如此近地站在一场核战争的边缘。

激烈对抗

材料1 为了利用古巴的特殊地理位置对美国形成威慑,以此弥补苏联在战略核力量上的差距,赫鲁晓夫决定向古巴运送中程核导弹和重型轰炸机。这一行动从1962年7月起实施,到10月份,已有42枚导弹被秘密运往古巴。苏联的行动被美国的U-2侦察机发现。10月16日至22日,肯尼迪在权衡几种方案的利弊后决定对古巴实施武装封锁,迫使苏联让步。美国在整个封锁行动中的目的是向赫鲁晓夫传递信息,而不是使其丢脸,美国的强硬决心和谨慎措施获得了成功。10月26日下午苏联愿意在联合国监督下撤走导弹,条件是美国公开承诺不入侵古巴并从土耳其撤走类似的武器。美方表示可以接受。——摘编自王斯德主编《世界通史》

根据材料一并结合所学,简析美苏在古巴导弹危机中没有走向直接军事冲突的原因。

原因:

①双方(特别是美国)的谨慎与克制;②苏联部分要求得到满足;

③美国实力强于苏联,苏联作了妥协;

④美国处置措施得当。

苏联让步,表明当时战略优势在美国

材料2 赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”

阅读材料一、二并结合所学,分析美苏冷战的特点。

特点:

①既有激烈(紧张)对抗,也有缓和;

②大国利益之争,双方互有攻守;

③明显的地缘政治特点;

④强烈的意识形态色彩;

⑤军备竞赛中具有自我控制机制(谈判解决危机),

避免走向直接军事冲突。

冷战漫画,双方核弹上的文字均为:绝不使用,因为敌人会报复

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

全面冷战、局部热战

《状元桥》P98

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

签订条约 成立机构

(1)1951年 《巴黎条约》 1952--欧洲煤钢共同体

(2)1957年 《罗马条约》 1958年--欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体

(3)1965年 《布鲁塞尔条约》 1967--欧洲共同体

(4)1992年 《欧洲联盟条约》 1993--欧盟成立(European Union)

1999.1.1--启动欧元

2002.1.1--欧元正式流通

2020.1.31--英国脱欧

走向联合的欧洲

(1)对欧洲:

①经济上:使西欧经济实力大增。

②政治上:西欧国家摆脱美国的控制,推行独立自主的外交政策。

(2)对世界:

③冲击两极格局,促使世界多极化趋势出现。

【思考】欧洲走向联合带来哪些影响?

日本起飞

(1)原因

①民主改革:消除生产关系中的封建落后因素,为日本经济的恢复和发展奠定了基础。

②发展战略:加强政府投资,重视教育;提出“贸易立国”“出口第一”的口号。

③美国扶植:1948年后,随着冷战的加剧,美国开始帮助日本恢复经济。

④国际机遇:朝鲜战争为日本商品进入世界市场敞开了大门。

到20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国,提出成为政治大国的目标

(2)影响

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

社会主义阵营建立不久,由于苏联的大国主义和沙文主义,内部的矛盾和冲突爆发。苏联和南斯拉夫关系的恶化和公开破裂。20世纪60年代后,由于苏联依然坚持民族利己主义,粗暴干涉东欧国家内政,苏东关系继续恶化,苏军入侵捷克斯洛伐克,迫使捷克斯洛伐克放弃改革。

(1)苏东关系恶化

【注】沙文主义:一种资产阶级民族主义。沙文,原是18世纪末19世纪初的一名法国士兵,他狂热地拥护拿破仑一世的对外侵略扩张政策。后来,这种宣扬本民族利益至上,掀起民族仇恨,煽动征服和奴役其他民族的思想行为,被称为沙文主义。

布拉格之春

1968年捷克斯洛伐克的改革运动。

二战后捷克斯洛伐克的经济有所发展,但管理体制落后,引发社会各阶层的不满。1968年1月杜布切克出任党中央第一书记,公布捷共《行动纲领》,提出不仅要摆脱苏联模式的羁绊,也要在政治、经济,甚至军事上摆脱苏联的控制,维护自身的主权和独立。得到全国民众的热烈响应,西方称之为“布拉格之春”。但苏共领导却强烈反对,于8月20日夜出动50多万华沙条约组织国家军队占领捷克斯洛伐克全境。杜布切克等领导人被送往莫斯科举行“会谈”。1969年4月杜布切克被解除党中央第一书记的职务,改革运动夭折。

课本P123

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

(1)苏东关系恶化

(2)中苏关系破裂

1950年中苏签订《中苏友好同盟互助条约》

1969年中苏在乌苏里江的珍宝岛和新疆的铁列克提发生大规模武装冲突。

1989年戈尔巴乔夫访华,中苏关系正常化。

1967年红卫兵冲击苏联驻北京大使馆。

1962年中印战争,苏联支持印度。

1960年苏联政府正式照会中国外交部,召回苏联专家,销毁图纸,撕毁经济合同。

1954年赫鲁晓夫访问中国,并把军港旅顺归还中国

——中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

1964年

第一颗原子弹爆炸成功

1971年

中华人民共和国恢复联合国合法席位

1972年

尼克松访华

1972年

中日建交

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

3、中国的发展

2、社会主义阵营开始瓦解

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

3、中国的发展

4、第三世界的兴起与发展

万隆会议

1955年29个亚非国家和地区的政府代表团在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。这是亚非国家和地区第一次在没有殖民国家参加的大型国际会议。主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,并共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动。提出了载入史册的十项原则,是亚非国家对国际关系准则的重要贡献,是世界历史进程中划时代的里程碑。

(1)万隆会议

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

3、中国的发展

4、第三世界的兴起与发展

(1)万隆会议

(2)不结盟运动

不结盟运动

Non-Aligned Movement,是一个松散的国际组织。1961年9月在南斯拉夫贝尔格莱德举行第一次首脑会议,现有120个成员国、17个观察员国和10个观察员组织。它包括了近三分之二的联合国会员国,绝大部分是亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家,人口总和占世界人口的55%左右,在国际社会具有广泛的代表性。中国于1992年9月成为其观察员国。其成员国奉行独立自主、不与美国这个超级大国结盟的外交政策。

·不结盟运动主要倡导人

① 兴起标志:

1961年第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行。

② 主要内容:

政策——非集团化、不结盟(独立自主)

重要任务——反对美苏霸权主义

行动纲领——谋求建立国际经济新秩序

③ 影响:

推动了民族解放运动的深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃。标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上国际政治舞台,一定程度上冲击了两极格局,推动多极化趋势发展。

(2)不结盟运动

4、第三世界的兴起与发展

三、两极格局的瓦解

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

20世纪70年代苏联加快了向外扩张的步伐。重点在于南亚次大陆,控制南下印度洋的战略通道。把阿富汗和印度作为其亚太战略和南下战略的两根支柱。1979年入侵阿富汗。美英法德等国家向阿富汗抵抗组织提供了大量的先进武器,抵抗苏联的进攻。——吴于廑 齐世荣《世界史》

星球大战计划

Strategic Defense Initiative, 简称SDI。

正式名称:反弹道导弹防御系统的战略防御计划,

1984年由美国总统R.里根批准实施,1994年开始部署。由于苏联拥有比美国更强大的核攻击力量和导弹破防能力,美国害怕“核平衡”的形势被打破,通过太空武器竞争,把苏联的经济拖垮。由于费用昂贵、技术难度大和苏联解体,在已花费近千亿美元后,20世纪90年代"星球大战计划"中止。

核心内容:以各种手段攻击敌方的外太空洲际战略导弹和航天器,

以防止敌对国家对美国及其盟国发动的核打击。

技术手段:在外太空和地面部署高能定向武器(如微波、高能粒子束、电磁动能武器等)或常规打击武器,在敌方战略导弹来袭的各个阶段进行多层次的拦截。

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

(2)美苏缓和—80年代

1987年12月8日美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签订

《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,简称中导条约,条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。

1991年7月美国总统布什和苏联总统戈尔巴乔夫在莫斯科会晤时达成协议,签署《削减和限制进攻性战略武器条约》,又称第一阶段削减战略武器条约。条约规定,双方把各自拥有的核弹头削减至不超过6000枚,运载工具减至不超过1600件。该条约于1994年12月正式生效,有效期15年,于2009年12月5日到期。

苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一等等。

80年代中期起担任苏联最高领导人的戈尔巴乔夫开始放弃争夺军事优势的作法,转为裁减军备,以摆脱力不从心的军备竞赛。同时,苏联从对外扩张转向全面收缩,采取了从阿富汗撤军、同中国改善关系等措施,并放弃70年代扩张所获得的势力范围。更为重要的是,苏联放松了对东欧等地区的控制,并最终退出这些地区。——《世界近代现代史》

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

(2)美苏缓和—80年代

(3)中苏关系正常化

1989年5月邓小平与戈尔巴乔夫举行会晤,

宣布中苏两国关系实现正常化

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

2、苏联解体

(1)原因

直接原因:戈尔巴乔夫改革;

根本原因:斯大林模式的弊端;

外部原因:西方的“和平演变”。

(2)影响:

两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

东欧剧变与苏联解体

杜鲁门主义

共产党与工人党情报局

马歇尔计划

经互会成立

第一次柏林危机

北约成立

华约成立

第二次柏林危机

古巴导弹危机

万隆会议

不结盟运动兴起

欧共体成立

中国恢复联合国合法席位

中美关系正常化

日本崛起

40年代中期—50年代中期

50年代中期—70年代中期

70年代末期—90年代初期

美苏关系缓和

苏联入侵阿富汗

美战略防御计划

东欧剧变

苏联解体

两极格局形成

多极化趋势出现,冲击两极

两极格局解体 ,多极化趋势发展

冷战的产生

(全面对抗)

冷战的发展

(对抗与对话)

冷战的结束

(对抗走向缓和直至结束)

【历史时空】

【历史时空】

当今世界,和平、发展、合作、共赢成为时代潮流,我们不能停留在冷战思维的老框框内。各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系,各国人民应该一起来维护世界和平、促进共同发展。 ——习近平

1、二战后东西方长达近半个世纪对峙的实质是( )

A、两种文化传统的竞争

B、国家利益的冲突

C、两种军事力量的较量

D、两种意识形态的对立

B

2、苏联作家西蒙洛夫1946年创作的戏剧《俄国问题》,描述了美国的“帝国主义分子、政客以及报界的巨头试图对苏联发动先发制人的战争”。1947年5月该剧在德国苏占区上演。之后苏联和西方强国之间在德国占领区彼此禁演对方的剧目。这一现象 ( )

A、是德国开始分裂的标志

B、揭示了美苏冷战的原因

C、体现文化对抗取代政治斗争

D、反映了美苏冷战的特征

D

3、截止至 1969 年,苏联装备了陆基洲际导弹1029枚,美国为1054枚。到 1972 年,美苏战略武器包括洲际导弹、潜艇发射导弹和战略轰炸机的数量,苏联为2167件,美国为2165件,美国核弹头数量和准确性处于领先地位,苏联在运载工具和投掷重量方面具有一定的优势。这一局势 ( )

A、加剧核战争的风险

B、使美苏保持力量均势

C、导致两极格局崩溃

D、形成激烈的热战对抗

A

8、俄罗斯联邦共产党主席根·安·久加诺夫指出:“苏联和苏共的垮台是由于对财产、权力和真理的垄断。它断送了国家并导致国家上层的腐化和变质,直接出卖了民族利益。”据此可知,根·安·久加诺夫认为苏联解体的根本原因是 ( )

A.社会主义阵营矛盾的激化

B.领导人改革损害了人民利益

C.苏联高度集权的政治体制

D.美苏国家实力对比发生变化

C

第18课 冷战与国际格局的演变

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第19课 资本主义国家的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

【学习目标】

了解第二次世界大战后世界发生的各种新变化和面临的问题与挑战;

了解冷战及其基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

相互影响

主要内容

单元

课时

主线

20世纪下半叶世界的新变化

国际格局之变

两极对峙→多极趋势

(基本和平)

世界各国之变

(不同的发展之路)

第18课时

冷战与国际格局

的演变

第19课时

资本主义国家的新变化

第20课时

社会主义国家的发展与变化

第21课时

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

冷战与两极格局

冷战的发展与多极力量的成长

两极格局的瓦解

苏联的发展、改革与解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国社会主义的发展

世界殖民体系的崩溃

发展中国家的成就

发展中国家面临的挑战

国家的宏观调控

科学技术的新发展

社会结构的新变化

“福利国家”与社会运动

第18课 冷战与国际格局的演变

一、冷战与两极格局

二、冷战的发展与多极力量的成长

三、两极格局的瓦解

一、冷战与两极格局

1、冷战含义:

一、冷战与两极格局

指第二次世界大战后的40多年间,

以美、苏为首的两大集团之间

既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

时间

主体

涉及多国

特点

行为

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

二战中的美苏关系

美苏士兵痛饮胜利酒

(1)世界反法西斯战争取得胜利后,

美苏战时同盟关系破裂。

战时要保持团结并不太难,因为有一个打败共同敌人的共同目标,这一点谁都清楚。艰难的工作在战后,各种不同的利害关系往往会使同盟国分裂。

--斯大林

直接原因

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

美苏两国军事实力对比

——刘金质《冷战史》

(2)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础,

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

物质基础

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(3)两国的国家利益存在严重冲突,

意识形态也尖锐对立。

资本主义

美国+西欧国家

共产主义

苏联+东欧国家

VS

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。 ——杜鲁门

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。 ——斯大林

美国宣传画:共产主义制度下的美国

苏联宣传画:打倒资本家,或者被资本家压迫

根本原因

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(4)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀,

将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

当美国人发现自己强大到可以影响全世界的时候,它会毫不犹豫地想要把整个西欧,乃至于把世界所有地区都置于它的保护和控制之下,并渴望按照美国的模式来改造整个世界。而前苏联的存在,特别是前苏联的扩张,会被美国看成是对自己国家利益的严重威胁,以至不惜在二战后迅速采取与之全面对抗的极端政策。

美国全球扩张战略

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(5)战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。

“(斯大林)谋求的势力范围是环苏联领土的“中间地带”,他将这一地带视为苏联国家安全的屏障。”

苏联保障国家安全战略

◎第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》

1、含义

2、背景/原因

一、冷战与两极格局

(1)世界反法西斯战争取得胜利后,美苏战时同盟关系破裂。

(2)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础,

美苏成为势均力敌的两个超级大国。

(3)两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

(4)战后美国称霸世界的野心急剧膨胀,

将苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

(5)战后的苏联希望有一个和平的国际

环境恢复经济,发展社会主义。

根本原因

美国全球扩张战略

苏联保障国家安全战略

物质基础

美国 (资本主义阵营) 苏联

(社会主义阵营)

政治

经济

地缘危机

军事

“杜鲁门主义”

(1947.3)

共产党和工人党情报局 (1947.9)

“ 马歇尔计划” (1948年)

经济互助委员会(1949年)

第一次柏林危机(1948年)

北约(1949年)

华约(1955年)

直接导致德国分裂。

1、含义

2、背景/原因

3、表现:

一、冷战与两极格局

开始标志

正式形成

1947年开始—1955年形成—1991年崩溃

1945年4月--1953年

担任第33任美国总统

杜鲁门 Harry S. Truman

杜鲁门主义

是第二次世界大战结束后美国谋求世界霸权的指导方针与扩张计划。

1947年3月12日美国总统杜鲁门在致国会的关于援助希腊和土耳其的咨文中,提出以"遏制共产主义"作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想。后这一指导思想被称之为杜鲁门主义。

"杜鲁门主义"是冷战正式开始的重要标志。

是二战后典型的大国主义。

共产党和工人党情报局(1947--1956)

是1947年9月22~27日成立的情报组织。

1945年南斯拉夫共产党总书记铁托向苏联共产党总书记斯大林建议,成立一个各国共产党的国际协商机构,斯大林表示赞同。1947年9月22~27日,苏联、南斯拉夫、波兰等9个国家的共产党和工人党代表在波兰举行情报局成立会议。 1947年11月10日情报局机关报《争取持久和平,争取人民民主!》创刊号出版,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。1948年6月南斯拉夫被开除出情报局。苏联和东欧国家对南斯拉夫进行经济封锁并断绝外交关系。1956年随着苏共二十大对斯大林的批判以及苏共新领导人赫鲁晓夫积极修补与南斯拉夫的关系,共产党和工人党情报局宣告解散。

铁托 Tito 1892-1980

南斯拉夫杰出的无产阶级革命家,

国际共产主义运动活动家,

南斯拉夫联邦总统 ,

不结盟运动的创始人之一。

马歇尔计划 The Marshall Plan(1948--1951)

又称欧洲复兴计划(European Recovery Program)

是第二次世界大战结束后,美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划,对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。1948年4月3日杜鲁门签署了马歇尔计划,批准设立经济合作总署来负责落实。西欧各国总共接受了美国包括金融、技术、设备等各种形式的援助合计131.5亿美元,其中90%是赠予,10%为贷款。丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

马歇尔 Marshall

1880.12.31--1959.10.16)

美国军事家、政治家、外交家,

陆军五星上将。

1947-1949年曾任美国国务卿,

1950-1951年任国防部长。

因提出“欧洲复兴计划”改善了西欧战后经济水平,

故而于1953年获得了诺贝尔和平奖。

材料1 二战后西欧经济面临崩溃,经济危机激化了社会矛盾。英国、法国、意大利、比利时等国工人运动此起彼伏。这种状况使美国政府意识到,“共产主义是在贫困和不满的土壤里蔓延和滋长的”,为了“遏制”苏联全球扩张主义,防止西欧 “变质”,无论如何也要稳定欧洲、复兴欧洲。

美国实施马歇尔计划有何目的?

① 援助西欧恢复经济,巩固资本主义制度,

增强遏制苏联的力量;

② 加强对西欧的控制,称霸世界。

苏联为了防止东欧“离苏倾向”,加强与东欧经济联系,援助东欧经济发展而与东欧各国签订一系列经济协议。1947年7~8月,苏联分别与保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰等东欧国家签订了贸易协定,以此来抵制和反击“马歇尔计划”,西方把这一系列贸易协定称为“莫洛托夫计划” (Molotov Plan)

1949年成立经济互助委员会,总部设在莫斯科,是社会主义阵营经济共同体。

经济互助委员会(1949--1991)简称“经互会”

经互会形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

第一次柏林危机(1948--1949)

1948年6月24日苏联全面切断德国西占区同柏林之间的水陆交通,试图把西方国家赶出西柏林。柏林危机由此产生。美国派出大批飞机空运急需物资到西柏林,并对苏占区进行反封锁,中断东西占区之间的贸易。……四国经过几番周折的秘密谈判,于1949年5月达成协议危机平息。第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国相继成立。

国别 简称 建国时间 首都 扶持国

德意志联邦共和国 西德 1949.9 波恩 美国

德意志民主共和国 东德 1949.10 柏林 苏联

北大西洋公约组织

简称北约组织或北约,是美国与西欧、北美主要发达国家为实现防卫协作而建立的一个国际军事集团组织。

北约拥有大量核武器和常规部队,是西方的重要军事力量。这是二战后资本主义阵营军事上实现战略同盟的标志,是马歇尔计划在军事领域的延伸和发展,使美国得以控制欧盟的防务体系,是美国世界超级大国领导地位的标志。

北约最高决策机构是北约理事会。理事会由成员国国家元首及政府首脑、外交部长、国防部长组成,常设理事会由全体成员国大使组成。

华沙条约组织

简称华约组织或华约,是为对抗北约组织而成立的政治军事同盟。

1955年联邦德国即西德加入北约后,欧洲社会主义阵营国家签署了《华沙公约》(又称苏东条约)。该条约由原苏联领导人赫鲁晓夫起草,东欧社会主义国家除南斯拉夫以外,全部加入华约组织。总部设在莫斯科,最高决策机构为政治协商委员会,负责协商和决定缔约国的国防、政治、外交和经济等重大问题,由缔约国党的第一书记、总理、国防部长和外交部长组成,轮流举行会议。

随着北约和华约的相继建立,除了少数几个中立国家之外,整个欧洲已经成为资本主义阵营和社会主义阵营对峙的最前沿,因此标志着两极格局的最终形成。

【思考】

为什么北约和华约的成立,

标志着两极格局的正式形成?

两极格局正式形成,是否代表美苏完全、对等地控制了整个世界?

两极格局

不完全

两极实力

不对称

到20世纪50年代中前,美、苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

美方的总体实力始终强于苏方。印度、印尼等国处于两大阵营之外。

二、冷战的发展与多极力量的成长

1959年赫鲁晓夫访美

图为赫鲁晓夫在品尝百事可乐

最左:百事老板唐纳德·肯德尔

左二:赫鲁晓夫

中间:理查德·尼克松

1959年赫鲁晓夫受邀请访美,

图为赫鲁晓夫与好莱坞女星玛丽莲梦露

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

关系缓和

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

柏林墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。

激烈对抗

【思考】20世纪50年代中期以后,两极对抗展现出怎样的特点?

古巴导弹危机

英语:Cuban Missile Crisis,是1962年10月22日冷战时期在美国、苏联与古巴之间爆发的一场极其严重的政治、军事危机。事件爆发的直接原因是苏联在古巴部署导弹。这个事件被看作是冷战的顶峰和转折点。在世界史中人类从未如此近地站在一场核战争的边缘。

激烈对抗

材料1 为了利用古巴的特殊地理位置对美国形成威慑,以此弥补苏联在战略核力量上的差距,赫鲁晓夫决定向古巴运送中程核导弹和重型轰炸机。这一行动从1962年7月起实施,到10月份,已有42枚导弹被秘密运往古巴。苏联的行动被美国的U-2侦察机发现。10月16日至22日,肯尼迪在权衡几种方案的利弊后决定对古巴实施武装封锁,迫使苏联让步。美国在整个封锁行动中的目的是向赫鲁晓夫传递信息,而不是使其丢脸,美国的强硬决心和谨慎措施获得了成功。10月26日下午苏联愿意在联合国监督下撤走导弹,条件是美国公开承诺不入侵古巴并从土耳其撤走类似的武器。美方表示可以接受。——摘编自王斯德主编《世界通史》

根据材料一并结合所学,简析美苏在古巴导弹危机中没有走向直接军事冲突的原因。

原因:

①双方(特别是美国)的谨慎与克制;②苏联部分要求得到满足;

③美国实力强于苏联,苏联作了妥协;

④美国处置措施得当。

苏联让步,表明当时战略优势在美国

材料2 赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”

阅读材料一、二并结合所学,分析美苏冷战的特点。

特点:

①既有激烈(紧张)对抗,也有缓和;

②大国利益之争,双方互有攻守;

③明显的地缘政治特点;

④强烈的意识形态色彩;

⑤军备竞赛中具有自我控制机制(谈判解决危机),

避免走向直接军事冲突。

冷战漫画,双方核弹上的文字均为:绝不使用,因为敌人会报复

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

全面冷战、局部热战

《状元桥》P98

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

签订条约 成立机构

(1)1951年 《巴黎条约》 1952--欧洲煤钢共同体

(2)1957年 《罗马条约》 1958年--欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体

(3)1965年 《布鲁塞尔条约》 1967--欧洲共同体

(4)1992年 《欧洲联盟条约》 1993--欧盟成立(European Union)

1999.1.1--启动欧元

2002.1.1--欧元正式流通

2020.1.31--英国脱欧

走向联合的欧洲

(1)对欧洲:

①经济上:使西欧经济实力大增。

②政治上:西欧国家摆脱美国的控制,推行独立自主的外交政策。

(2)对世界:

③冲击两极格局,促使世界多极化趋势出现。

【思考】欧洲走向联合带来哪些影响?

日本起飞

(1)原因

①民主改革:消除生产关系中的封建落后因素,为日本经济的恢复和发展奠定了基础。

②发展战略:加强政府投资,重视教育;提出“贸易立国”“出口第一”的口号。

③美国扶植:1948年后,随着冷战的加剧,美国开始帮助日本恢复经济。

④国际机遇:朝鲜战争为日本商品进入世界市场敞开了大门。

到20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国,提出成为政治大国的目标

(2)影响

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

社会主义阵营建立不久,由于苏联的大国主义和沙文主义,内部的矛盾和冲突爆发。苏联和南斯拉夫关系的恶化和公开破裂。20世纪60年代后,由于苏联依然坚持民族利己主义,粗暴干涉东欧国家内政,苏东关系继续恶化,苏军入侵捷克斯洛伐克,迫使捷克斯洛伐克放弃改革。

(1)苏东关系恶化

【注】沙文主义:一种资产阶级民族主义。沙文,原是18世纪末19世纪初的一名法国士兵,他狂热地拥护拿破仑一世的对外侵略扩张政策。后来,这种宣扬本民族利益至上,掀起民族仇恨,煽动征服和奴役其他民族的思想行为,被称为沙文主义。

布拉格之春

1968年捷克斯洛伐克的改革运动。

二战后捷克斯洛伐克的经济有所发展,但管理体制落后,引发社会各阶层的不满。1968年1月杜布切克出任党中央第一书记,公布捷共《行动纲领》,提出不仅要摆脱苏联模式的羁绊,也要在政治、经济,甚至军事上摆脱苏联的控制,维护自身的主权和独立。得到全国民众的热烈响应,西方称之为“布拉格之春”。但苏共领导却强烈反对,于8月20日夜出动50多万华沙条约组织国家军队占领捷克斯洛伐克全境。杜布切克等领导人被送往莫斯科举行“会谈”。1969年4月杜布切克被解除党中央第一书记的职务,改革运动夭折。

课本P123

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

(1)苏东关系恶化

(2)中苏关系破裂

1950年中苏签订《中苏友好同盟互助条约》

1969年中苏在乌苏里江的珍宝岛和新疆的铁列克提发生大规模武装冲突。

1989年戈尔巴乔夫访华,中苏关系正常化。

1967年红卫兵冲击苏联驻北京大使馆。

1962年中印战争,苏联支持印度。

1960年苏联政府正式照会中国外交部,召回苏联专家,销毁图纸,撕毁经济合同。

1954年赫鲁晓夫访问中国,并把军港旅顺归还中国

——中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

1964年

第一颗原子弹爆炸成功

1971年

中华人民共和国恢复联合国合法席位

1972年

尼克松访华

1972年

中日建交

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

3、中国的发展

2、社会主义阵营开始瓦解

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

3、中国的发展

4、第三世界的兴起与发展

万隆会议

1955年29个亚非国家和地区的政府代表团在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。这是亚非国家和地区第一次在没有殖民国家参加的大型国际会议。主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,并共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动。提出了载入史册的十项原则,是亚非国家对国际关系准则的重要贡献,是世界历史进程中划时代的里程碑。

(1)万隆会议

二、冷战的发展与多极力量的成长

(一)冷战的发展

(二)多极力量的成长

1、西方阵营逐渐分化

2、社会主义阵营开始瓦解

3、中国的发展

4、第三世界的兴起与发展

(1)万隆会议

(2)不结盟运动

不结盟运动

Non-Aligned Movement,是一个松散的国际组织。1961年9月在南斯拉夫贝尔格莱德举行第一次首脑会议,现有120个成员国、17个观察员国和10个观察员组织。它包括了近三分之二的联合国会员国,绝大部分是亚洲、非洲和拉丁美洲的发展中国家,人口总和占世界人口的55%左右,在国际社会具有广泛的代表性。中国于1992年9月成为其观察员国。其成员国奉行独立自主、不与美国这个超级大国结盟的外交政策。

·不结盟运动主要倡导人

① 兴起标志:

1961年第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行。

② 主要内容:

政策——非集团化、不结盟(独立自主)

重要任务——反对美苏霸权主义

行动纲领——谋求建立国际经济新秩序

③ 影响:

推动了民族解放运动的深入发展,加速了帝国主义殖民体系的崩溃。标志着广大发展中国家所构成的政治力量登上国际政治舞台,一定程度上冲击了两极格局,推动多极化趋势发展。

(2)不结盟运动

4、第三世界的兴起与发展

三、两极格局的瓦解

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

20世纪70年代苏联加快了向外扩张的步伐。重点在于南亚次大陆,控制南下印度洋的战略通道。把阿富汗和印度作为其亚太战略和南下战略的两根支柱。1979年入侵阿富汗。美英法德等国家向阿富汗抵抗组织提供了大量的先进武器,抵抗苏联的进攻。——吴于廑 齐世荣《世界史》

星球大战计划

Strategic Defense Initiative, 简称SDI。

正式名称:反弹道导弹防御系统的战略防御计划,

1984年由美国总统R.里根批准实施,1994年开始部署。由于苏联拥有比美国更强大的核攻击力量和导弹破防能力,美国害怕“核平衡”的形势被打破,通过太空武器竞争,把苏联的经济拖垮。由于费用昂贵、技术难度大和苏联解体,在已花费近千亿美元后,20世纪90年代"星球大战计划"中止。

核心内容:以各种手段攻击敌方的外太空洲际战略导弹和航天器,

以防止敌对国家对美国及其盟国发动的核打击。

技术手段:在外太空和地面部署高能定向武器(如微波、高能粒子束、电磁动能武器等)或常规打击武器,在敌方战略导弹来袭的各个阶段进行多层次的拦截。

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

(2)美苏缓和—80年代

1987年12月8日美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签订

《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,简称中导条约,条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。

1991年7月美国总统布什和苏联总统戈尔巴乔夫在莫斯科会晤时达成协议,签署《削减和限制进攻性战略武器条约》,又称第一阶段削减战略武器条约。条约规定,双方把各自拥有的核弹头削减至不超过6000枚,运载工具减至不超过1600件。该条约于1994年12月正式生效,有效期15年,于2009年12月5日到期。

苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一等等。

80年代中期起担任苏联最高领导人的戈尔巴乔夫开始放弃争夺军事优势的作法,转为裁减军备,以摆脱力不从心的军备竞赛。同时,苏联从对外扩张转向全面收缩,采取了从阿富汗撤军、同中国改善关系等措施,并放弃70年代扩张所获得的势力范围。更为重要的是,苏联放松了对东欧等地区的控制,并最终退出这些地区。——《世界近代现代史》

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

(1)美苏对抗—70年代

(2)美苏缓和—80年代

(3)中苏关系正常化

1989年5月邓小平与戈尔巴乔夫举行会晤,

宣布中苏两国关系实现正常化

三、两极格局的瓦解

1、20世纪中后期的国际关系

2、苏联解体

(1)原因

直接原因:戈尔巴乔夫改革;

根本原因:斯大林模式的弊端;

外部原因:西方的“和平演变”。

(2)影响:

两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

东欧剧变与苏联解体

杜鲁门主义

共产党与工人党情报局

马歇尔计划

经互会成立

第一次柏林危机

北约成立

华约成立

第二次柏林危机

古巴导弹危机

万隆会议

不结盟运动兴起

欧共体成立

中国恢复联合国合法席位

中美关系正常化

日本崛起

40年代中期—50年代中期

50年代中期—70年代中期

70年代末期—90年代初期

美苏关系缓和

苏联入侵阿富汗

美战略防御计划

东欧剧变

苏联解体

两极格局形成

多极化趋势出现,冲击两极

两极格局解体 ,多极化趋势发展

冷战的产生

(全面对抗)

冷战的发展

(对抗与对话)

冷战的结束

(对抗走向缓和直至结束)

【历史时空】

【历史时空】

当今世界,和平、发展、合作、共赢成为时代潮流,我们不能停留在冷战思维的老框框内。各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系,各国人民应该一起来维护世界和平、促进共同发展。 ——习近平

1、二战后东西方长达近半个世纪对峙的实质是( )

A、两种文化传统的竞争

B、国家利益的冲突

C、两种军事力量的较量

D、两种意识形态的对立

B

2、苏联作家西蒙洛夫1946年创作的戏剧《俄国问题》,描述了美国的“帝国主义分子、政客以及报界的巨头试图对苏联发动先发制人的战争”。1947年5月该剧在德国苏占区上演。之后苏联和西方强国之间在德国占领区彼此禁演对方的剧目。这一现象 ( )

A、是德国开始分裂的标志

B、揭示了美苏冷战的原因

C、体现文化对抗取代政治斗争

D、反映了美苏冷战的特征

D

3、截止至 1969 年,苏联装备了陆基洲际导弹1029枚,美国为1054枚。到 1972 年,美苏战略武器包括洲际导弹、潜艇发射导弹和战略轰炸机的数量,苏联为2167件,美国为2165件,美国核弹头数量和准确性处于领先地位,苏联在运载工具和投掷重量方面具有一定的优势。这一局势 ( )

A、加剧核战争的风险

B、使美苏保持力量均势

C、导致两极格局崩溃

D、形成激烈的热战对抗

A

8、俄罗斯联邦共产党主席根·安·久加诺夫指出:“苏联和苏共的垮台是由于对财产、权力和真理的垄断。它断送了国家并导致国家上层的腐化和变质,直接出卖了民族利益。”据此可知,根·安·久加诺夫认为苏联解体的根本原因是 ( )

A.社会主义阵营矛盾的激化

B.领导人改革损害了人民利益

C.苏联高度集权的政治体制

D.美苏国家实力对比发生变化

C

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体