2023届高考写作指导:作文结构之引议联结 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考写作指导:作文结构之引议联结 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 204.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

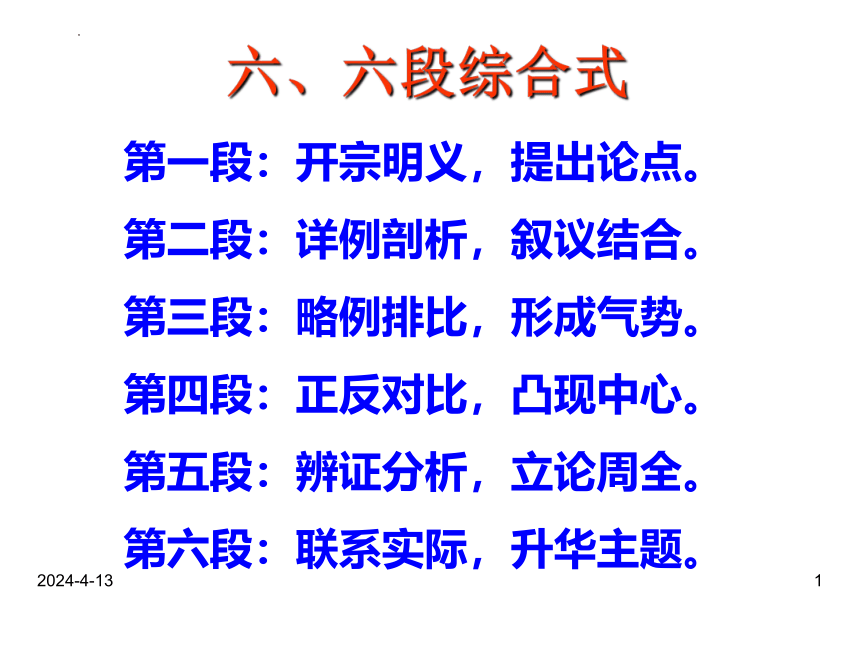

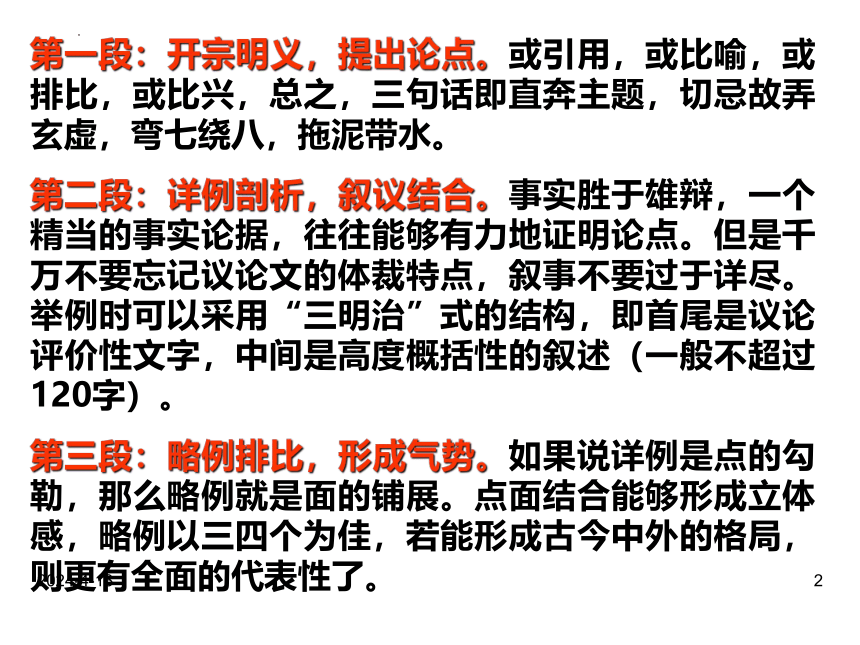

六、六段综合式第一段:开宗明义,提出论点。第二段:详例剖析,叙议结合。第三段:略例排比,形成气势。第四段:正反对比,凸现中心。第五段:辨证分析,立论周全。第六段:联系实际,升华主题。第一段:开宗明义,提出论点。或引用,或比喻,或排比,或比兴,总之,三句话即直奔主题,切忌故弄玄虚,弯七绕八,拖泥带水。第二段:详例剖析,叙议结合。事实胜于雄辩,一个精当的事实论据,往往能够有力地证明论点。但是千万不要忘记议论文的体裁特点,叙事不要过于详尽。 举例时可以采用“三明治”式的结构,即首尾是议论评价性文字,中间是高度概括性的叙述(一般不超过120字)。第三段:略例排比,形成气势。如果说详例是点的勾勒,那么略例就是面的铺展。点面结合能够形成立体感,略例以三四个为佳,若能形成古今中外的格局,则更有全面的代表性了。第四段:正反对比,凸现中心。即在上面详例剖析、略例排比的基础上,再从反面切入,正反结合,对比鲜明,从而更加突出中心。若一时想不到合适的反面例子,可以用“如果……不是……”、“如果……没有……”(如果西施没有娇好的容貌,……如果西施仅有娇好的容貌,……)等假设句式把主要例子变成对比材料。第五段:辨证分析,立论周全。任何理论都不过是一种假设,绝对的结论容易产生偏颇,因而一段辨证的分析能使立论更为严密周全。第六段:联系实际,升华主题。这一段是为了突出文章的现实针对性,联系实际,解决问题,从而使主题得到进一步升华。作文结构:引议联结

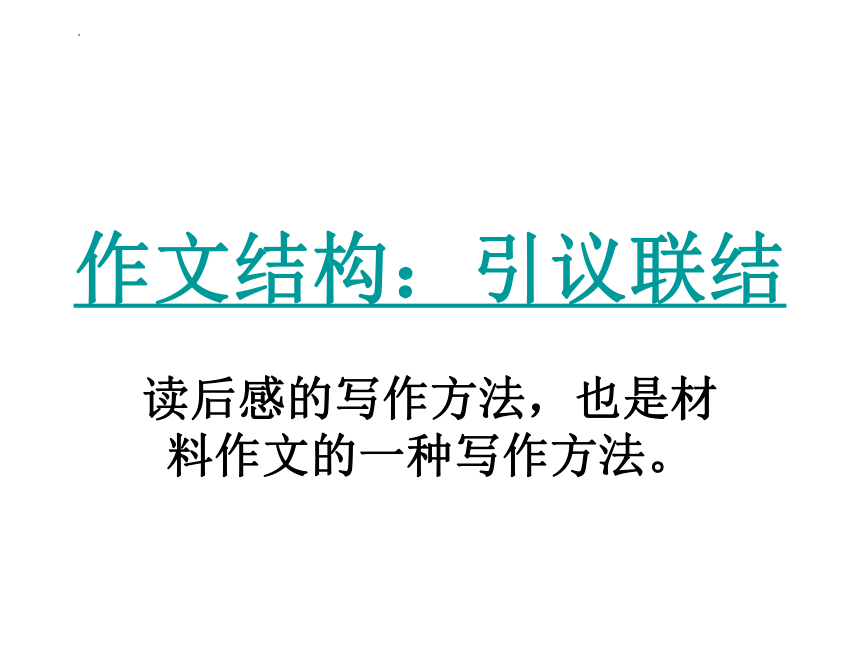

读后感的写作方法,也是材料作文的一种写作方法。

写作此类议论文时应掌握几个要点 :

引——引材料,亮观点 。

议——举例子,析观点。

联——联时事,摆现象。

结——深主题,发号召。

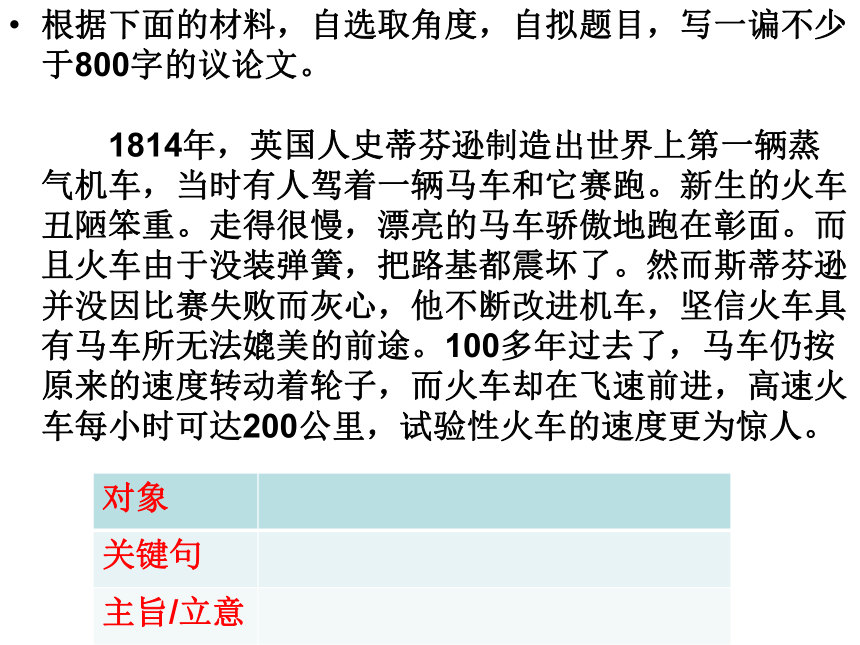

根据下面的材料,自选取角度,自拟题目,写一谝不少于800字的议论文。

1814年,英国人史蒂芬逊制造出世界上第一辆蒸气机车,当时有人驾着一辆马车和它赛跑。新生的火车丑陋笨重。走得很慢,漂亮的马车骄傲地跑在彰面。而且火车由于没装弹簧,把路基都震坏了。然而斯蒂芬逊并没因比赛失败而灰心,他不断改进机车,坚信火车具有马车所无法媲美的前途。100多年过去了,马车仍按原来的速度转动着轮子,而火车却在飞速前进,高速火车每小时可达200公里,试验性火车的速度更为惊人。

对象

关键句

主旨/立意

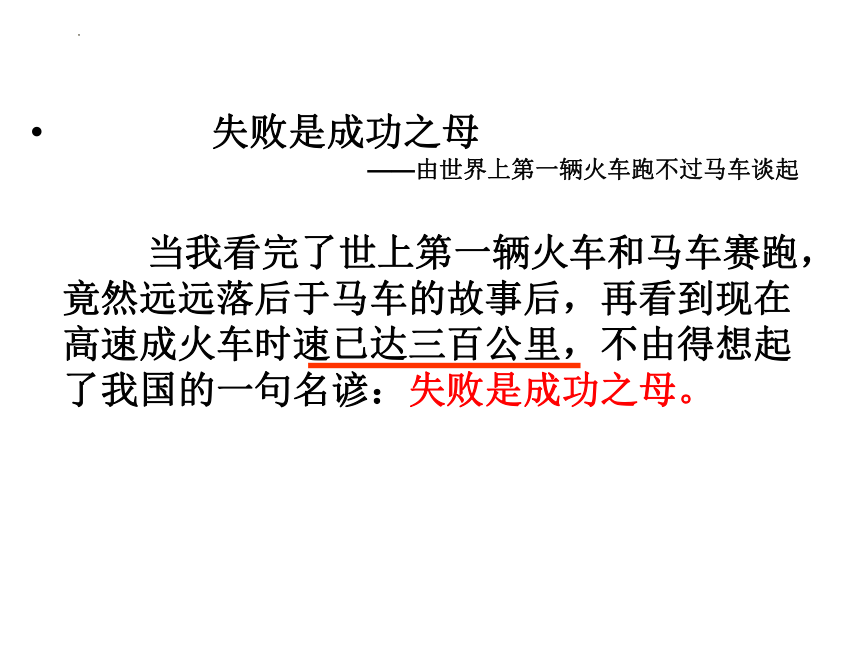

失败是成功之母

——由世界上第一辆火车跑不过马车谈起

当我看完了世上第一辆火车和马车赛跑,竟然远远落后于马车的故事后,再看到现在高速成火车时速已达三百公里,不由得想起了我国的一句名谚:失败是成功之母。

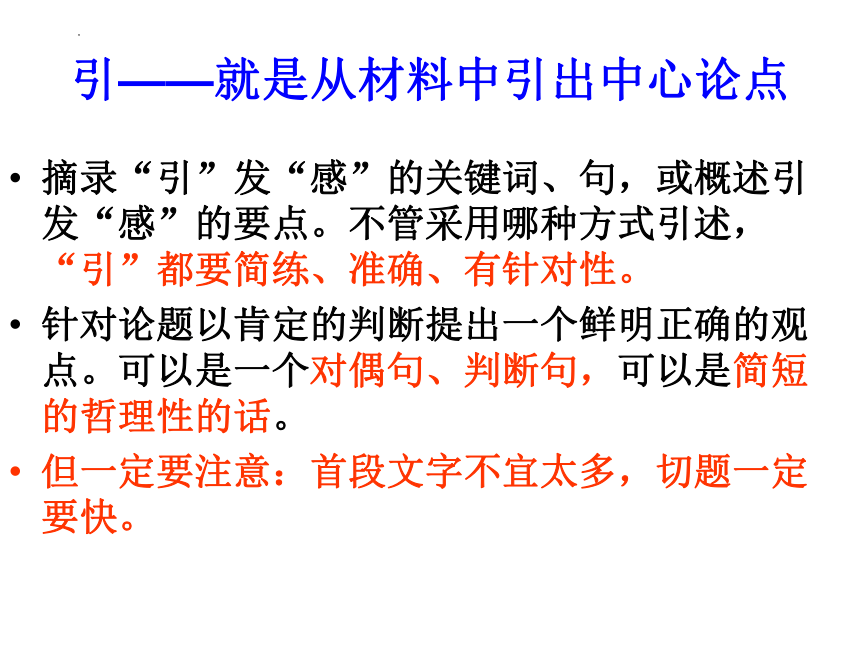

引——就是从材料中引出中心论点

摘录“引”发“感”的关键词、句,或概述引发“感”的要点。不管采用哪种方式引述,“引”都要简练、准确、有针对性。

针对论题以肯定的判断提出一个鲜明正确的观点。可以是一个对偶句、判断句,可以是简短的哲理性的话。

但一定要注意:首段文字不宜太多,切题一定要快。

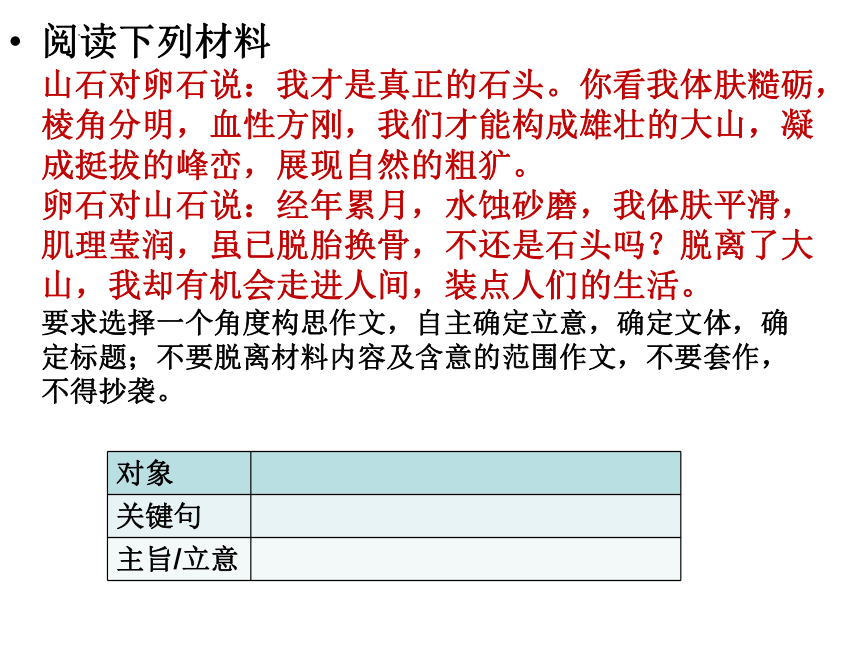

阅读下列材料

山石对卵石说:我才是真正的石头。你看我体肤糙砺,棱角分明,血性方刚,我们才能构成雄壮的大山,凝成挺拔的峰峦,展现自然的粗犷。

卵石对山石说:经年累月,水蚀砂磨,我体肤平滑,肌理莹润,虽已脱胎换骨,不还是石头吗?脱离了大山,我却有机会走进人间,装点人们的生活。

要求选择一个角度构思作文,自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

对象

关键句

主旨/立意

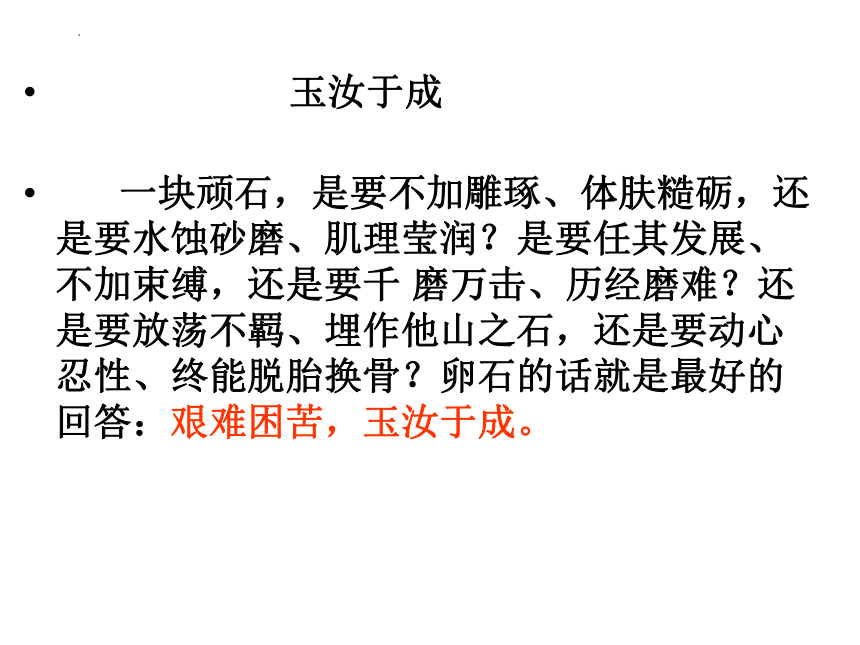

玉汝于成

一块顽石,是要不加雕琢、体肤糙砺,还是要水蚀砂磨、肌理莹润?是要任其发展、不加束缚,还是要千 磨万击、历经磨难?还是要放荡不羁、埋作他山之石,还是要动心忍性、终能脱胎换骨?卵石的话就是最好的回答:艰难困苦,玉汝于成。

做颗不被磨圆的石子

山脚下有一条林荫小道,道上铺满着光滑整洁的鹅卵石;登上山顶,俯身而望,四周的山石奇绝突兀,棱角分明。同处一山,同为石头,山石与卵石,你会如何选 择?

我的回答是:做一颗不被磨圆的石子。

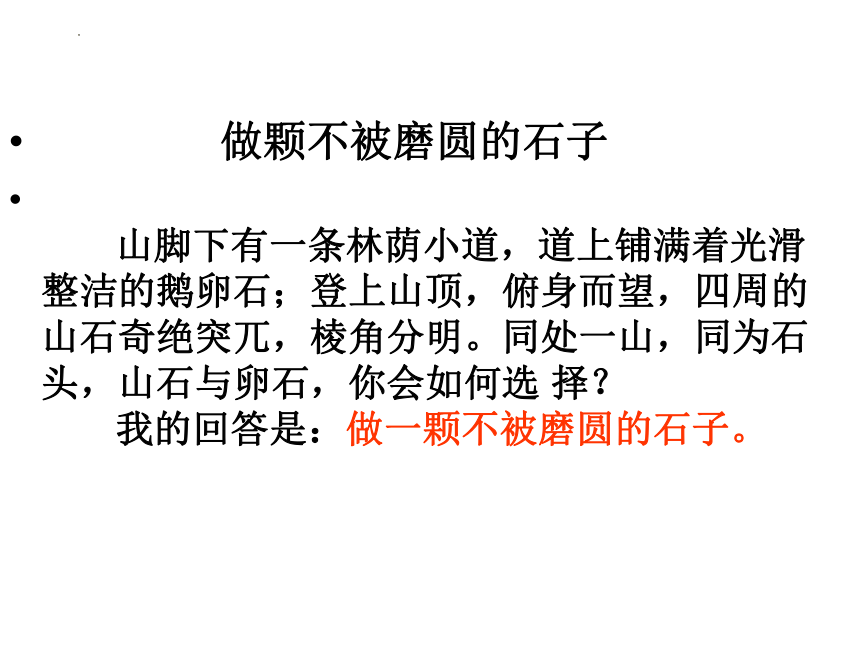

议——举例子,析观点

观点提出后,要采用摆事实和讲道理相结合的方法议论,恰当地使用古今中外的名人名家事例作论据。

除了摆事实外,还可讲道理。可采用理论论据,如名人名言、格言警句、俗语谚语等等。

十几年前,互联网在中国还没有造成重大影响。一个外国记者采访某外资企业老板时问:“您以为互联网在中国有市场吗?”那位老板几乎不假思索地说:“不,那不可能,中国技术太落后,经济也不行。”但这句话却启发了当时正从事翻译工作的马云。他仔细地分析,中国有十几亿人口,且随着改革开放,经济也逐渐发展,如果利用互联网发展贸易,不是有很大的市场吗?于是他敏锐地从别人说“不”的事业里看到了商机。马云也成为了著名网站“阿里巴巴”的总裁,他的智慧也为人称道。如果当时马云只看到困难,就轻易地说“不”,那么现在还哪有功成名就可言?由此可见,有些看似不可能的事,请不要轻易对它们说“不”。有时候经过仔细分析,认真思考,所谓的不可能也是有可能的。

——08年广东高考优秀作文

如果

那么

例4:在这类问题上出差错,诸葛亮并非第一次。赤壁之战后,他明知关羽与曹操有知遇之恩,曹操若经华容道,关羽必然放他过去,但他在关羽一番慷慨陈词,立下军令状之后,就“留这人情”,让他移兵拦守。结果,关羽果然让曹操逃之夭夭。假如当初诸葛亮“不留人情”,而是派其他可靠的将领去拦守华容道,那么,可能曹操会被擒拿;又假如从那次吸取教训,这一次秉公办事,不管马谡怎样拍胸脯,下保证,不合适的就不用,那么就有可能避免失街亭的悲剧。而事实恰恰相反,诸葛亮并未从第一次失策中吸取经验教训,而是在重蹈覆辙后,才“深恨自己之不明”,挥泪斩了马谡。可是这只能是明乎法而已了,对兴复汉室,还于旧都的大业的实现,都无可奈何了。可见,与其执法如山在后,还不如任人唯贤在前。

假设说理法

想想看,若不是贝多芬扼住命运的咽喉,顶住失聪的痛苦,怎会有《命运》这等杰出的交响曲?若不是奥普拉挣扎走出被亲人强奸的阴影,不忘梦想,怎能成就今天的脱口秀女王?若不是司马迁“就极刑而无愠色”,忍辱负重只为“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,又怎成“无韵之离骚”?他们生命的价值,正是因为他们战胜了生命之痛。也只有这样活出了价值的生命,才能使生命之美永恒,才能在生命消逝时不留一丝遗憾。我们虽平凡,但也应有战胜困难的勇气,在生命低沉时高歌,迎难而上,活出价值。

——杨菲《活出精彩》

当嗟来之食摆在饥肠辘辘的行乞者面前,当救济之粮出现在清贫困苦的朱自清面前,他们都毅然地选择宁愿挨饿,而将食物拒之门外;当文天祥身陷囹圄,面对劝降者的威逼利诱;当刘胡兰头顶铡刀,面对反动派的“好言相劝”,他们都无畏地选择了赴死,把生命献于自己的信念。为何他们能够承受肌体之饿?为何他们能够不畏皮肉之苦?为何他们能在死亡面前大义凛然,慷慨就义?因为他们都有一颗誓死守卫尊严的心。他们都以自己的铁骨捍卫了自己的尊严,更为后人所敬仰。

——陈锐《舍命为之》

当贝多芬失去了享受音乐的听力时,有谁会想到他还能演绎出精彩绝伦的《夜光曲》 当林肯受到全国人民的质疑时,有谁会想到他在解放黑奴宣言上的签字,奠定了美国繁荣百年的根基 当霍金瘫倒在轮椅上时,有谁会想到他用两根手指可以把整个宇宙呈现在世人眼前?他们都在生命途中,遭受到了巨大的苦难。但他们没有自暴自弃,没有向命运屈服,而是一如既往,奋勇向前。因此,他们并未被生命排挤,而是迎来了生命的蜕变!

——曾滨《生命的蜕变》

论据:王羲之九岁开始练字,立志要做书法家,无论严寒酷暑,还是刮风下雨,从不间断。他在绍兴兰亭的一个水池边练字,池水都被他洗笔砚染黑了,他那俊秀飘逸的字体,千百年来被人们奉为瑰宝。

分析:假如王羲之根本没有想过要当什么书法家,只是平庸过日子,那他绝不可能有这么坚强的意志去练字。那么,王羲之也不为我们后人所知。由此可见,立志对一个人来说是多么重要呀!

论点:有志者事竟成

练习一

自信,但不能盲目。[论点]

三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。[事实论据] 街亭失守(论据的结果),是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境。马谡的失败,是因为他狂妄自大,盲目自信,不能听取别人的正确意见(论点)。[因果分析]

观点:奋斗可以冲破被“埋没”的压力。

论据:爱因斯坦就曾在一个专利局中充当小职员的平凡角色,但他没有灰心,而是抓住一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。华罗庚曾在一个小店铺里工作,但他没有消沉,而是在做好营业工作之后,分秒必争,刻苦自学,潜心钻研,终成著名的数学家。

为什么他们没有因“埋没”而“窒息”,并且能有建树?因为他们不甘心忍受被“埋没”的命运;不管在怎样不利的情况下,他们始终没有丧失向上的勇气和力量;他们坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。因此,他们在“埋没”的情况下,不是怨天尤人,而是努力拼搏奋斗,终于冲破“埋没”,脱颖而出。

练习二

例1:(正反两例对比:刘备之子阿斗与唐太宗李世民)

自古以来,一个朝代和一个国家的兴亡,首先在于为人君者自身素质的高低和行为的好坏。正所谓“上梁不正下梁歪”,如果一个国君无德无能,行为不正,他的臣子又能好到哪儿去呢?如此一批人去治理国家,他们的国家还能强盛吗?反之,一个国君德才兼备,则其国家之强盛就指日可待了。大家都知道,刘备之子阿斗,不仅平庸无能,而且整天不务正业,一会儿吃喝玩乐,一会儿又斗蟋蟀去了,真是枉费了他父亲白帝城托孤的一片苦心,也枉费了孔明尽力辅佐的几番汗水。后来蜀灭,阿斗难道不应该负有主要责任吗?后人称之为“扶不上墙的烂泥”,此言得之。太宗李世民聪慧过人,一世英明,“不以恶小而为之,不以善小而不为”,又得魏征等贤臣辅佐,如鱼得水,将国家治理得井井有条。正因为如此,才有后人盛赞的“贞观之治”。这一些都说明当神器之重者对于一个国家的兴亡起着重要作用。

对比分析法

例2:(一例含正反因素对比:孙膑的两种境遇)

(举例)孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下。他们二人可说是精于谋略,都是不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,表面恭敬,内心狠毒,多次向魏王进谗言,以致使孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终于有了马陵道之胜。(正反对照分析)

同是孙膑,为何落得两种境遇呢?就是因为他效劳于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,而且缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边的臣子也不像庞涓那样谋私,因而上下齐心,孙膑在此,可说计出即行,正得以充分发挥作用。可见,好集体不会埋没人才。

对比分析法

联——联时事,摆现象

联,就是联系现实生活,联系时事。或集体,或个人,反反正正,多角度,多侧面地阐述。还可指出论点在现实生活中的指导意义,比如证明论点“创新是一个民族的魂”,可以联想到“嫦娥一号”:“正是许许多多的航天科技工作者,从无到有,开拓创新,踏踏实实,才成功发射‘嫦娥一号’卫星,扬了军威,长了民族志气。”

结——深主题,发号召

或以抒情句式发出鼓励和号召,或对论述的问题有所深化和拓展。

比如论点是“我们需要倡导探索精神”,可以这样结尾:“总之,人们应发扬探索精神,知难而上,不保守,不停滞,勇于进取,不断获得新成果,开拓新领域,使国家日益发展,人民生活水平日益提高。这是我们的责任,也是我们的义务。”

首尾呼应,发出号召,铿锵有力,引人深思。

注意:如果能再选用两三句支持证明你看法的名言,或评价事例的名言放入文中就更好了。

2015年浙江宁波作文:

一个小男孩种下一颗胡萝卜种子。他的妈妈说:“这颗种子恐怕不会发芽。”他的爸爸也说:“它恐怕不会发芽。”他的哥哥也说:“它恐怕不会发芽。”每天小男孩都把种子周围的杂草拔掉,然后浇上水。可是什么都没长出来。一天天过去,还是什么都没长出来。大家都不断地说:这颗种子不会发芽的。但是,每天小男孩仍然坚持拔掉种子周围的杂草,然后浇上水。终于,有一天,一棵胡萝卜长出来了,如同小男孩早就知道的那样。(选自路斯﹒克劳斯《胡萝卜种子》)

对象

关键句

立意/主旨

根据上述材料,从以下题目中任选一题,写一篇文章。

题目一:我就是一颗会发芽的种子

题目二:种子发芽以后

题目三:由《胡萝卜种子》想到的

有一只流浪的小鼹鼠住在地底下,他每天在地下不停地挖洞,寻找着各种各样的宝贝,但小鼹鼠的运气总是很不好,他什么也没有找到过,可他一点儿也没放弃,笑着对自己说:“也许我还能带着它去见亲爱的鼹鼠姑娘呢。”

后来他发现了一只小小的土豆,每天为小土豆浇水、松土,擦身子。小土豆终于长大了,小鼹鼠带着它去找鼹鼠姑娘,却遭到了嘲笑。再后来,土豆被农夫拔走了小鼹鼠很伤心,但小鼹鼠微笑着对自己说:“总会找到些什么吧?也许,就在下一次……”

对象

关键句

立意/主旨

由“小鼹鼠和土豆”想到的

冯婷婷

偶然间读到一则温暖人心的小故事:一只流浪的小

鼹鼠,意外地发现了一个土豆,尽管伙伴们都不屑一顾,

但它却很珍惜,还细心呵护这个土豆。有一天,一个农

民发现了长大的土豆,拿走了它。小鼹鼠很难过却没有

痛哭,它来到阳光下微笑,并轻轻地对自己说:”总会

找到些什么。”尽管这只小鼹鼠失去了土豆,但他没有

沮丧懈怠,而是带着那一份曾拥有过的美好和不忘初心

的坚持继续寻找……人人都想拥有,要像小鼹鼠般失去

后继续执着追求,又何尝是一件容易的事呢?读了这则

小故事,我终于明白:放弃,有时是为了更多地拥有。

章鱼在自己被捕的情况下,为了保住生命,会忍

痛放弃自己的触角,金鱼为了在鱼缸里存活下来,会

忍痛退化了自己的鱼鳍。这是动物界的失去与获得,

或许平凡,但是深刻。是的,它们的确失去了自己

宝贵的东西,相反地,它们也拥有了更持久的生命。

既然动物都能处理好得失,更何况与人类?

晋代的陶渊明年少时怀揣着梦想和希望,勤奋苦

读,努力考取功名,希望用才华和能力报效祖国。然

而,当他真正身处官场才知道官场真实的腐败,根本

不是他所想的。他无力改变这种状况,毅然决定退出

官场,甘愿隐居田园,自耕其食。陶渊明放弃了一直

追求的功名利禄,但获得了心灵的宁静和本真的向往,

最后拥有了“问君何能尔?心远地自偏”的悠远心境。

文字总是出奇的简单,如同“放弃”,这两字简

单,行动却是难于登天。做出决定,是短暂一瞬间,

也许在不断“起身、返座”、“起身、返座”不断徘

徊的过程中,才会有艰难的答案。然而,选择放弃的

前后,面对的也绝对是两个完全不同的世界。章鱼若

不放弃触角,将会被捕杀;金鱼若不退化鱼鳍,将会

死于鱼缸的狭小空间;陶渊明若不放弃官场的名利,

哪得“采菊东篱下,悠然见南山”的闲情?

他们都选择了失去,但哪个没有获得更多呢?我

们不断穿梭于人生得失的轨迹中,不断地以稚嫩换取

成熟,得与失,又怎能衡量是否值得?我们总要学会

选择,学会放弃,学会找到更有利的方向去前进、去

闯荡。

六、六段综合式第一段:开宗明义,提出论点。第二段:详例剖析,叙议结合。第三段:略例排比,形成气势。第四段:正反对比,凸现中心。第五段:辨证分析,立论周全。第六段:联系实际,升华主题。第一段:开宗明义,提出论点。或引用,或比喻,或排比,或比兴,总之,三句话即直奔主题,切忌故弄玄虚,弯七绕八,拖泥带水。第二段:详例剖析,叙议结合。事实胜于雄辩,一个精当的事实论据,往往能够有力地证明论点。但是千万不要忘记议论文的体裁特点,叙事不要过于详尽。 举例时可以采用“三明治”式的结构,即首尾是议论评价性文字,中间是高度概括性的叙述(一般不超过120字)。第三段:略例排比,形成气势。如果说详例是点的勾勒,那么略例就是面的铺展。点面结合能够形成立体感,略例以三四个为佳,若能形成古今中外的格局,则更有全面的代表性了。第四段:正反对比,凸现中心。即在上面详例剖析、略例排比的基础上,再从反面切入,正反结合,对比鲜明,从而更加突出中心。若一时想不到合适的反面例子,可以用“如果……不是……”、“如果……没有……”(如果西施没有娇好的容貌,……如果西施仅有娇好的容貌,……)等假设句式把主要例子变成对比材料。第五段:辨证分析,立论周全。任何理论都不过是一种假设,绝对的结论容易产生偏颇,因而一段辨证的分析能使立论更为严密周全。第六段:联系实际,升华主题。这一段是为了突出文章的现实针对性,联系实际,解决问题,从而使主题得到进一步升华。作文结构:引议联结

读后感的写作方法,也是材料作文的一种写作方法。

写作此类议论文时应掌握几个要点 :

引——引材料,亮观点 。

议——举例子,析观点。

联——联时事,摆现象。

结——深主题,发号召。

根据下面的材料,自选取角度,自拟题目,写一谝不少于800字的议论文。

1814年,英国人史蒂芬逊制造出世界上第一辆蒸气机车,当时有人驾着一辆马车和它赛跑。新生的火车丑陋笨重。走得很慢,漂亮的马车骄傲地跑在彰面。而且火车由于没装弹簧,把路基都震坏了。然而斯蒂芬逊并没因比赛失败而灰心,他不断改进机车,坚信火车具有马车所无法媲美的前途。100多年过去了,马车仍按原来的速度转动着轮子,而火车却在飞速前进,高速火车每小时可达200公里,试验性火车的速度更为惊人。

对象

关键句

主旨/立意

失败是成功之母

——由世界上第一辆火车跑不过马车谈起

当我看完了世上第一辆火车和马车赛跑,竟然远远落后于马车的故事后,再看到现在高速成火车时速已达三百公里,不由得想起了我国的一句名谚:失败是成功之母。

引——就是从材料中引出中心论点

摘录“引”发“感”的关键词、句,或概述引发“感”的要点。不管采用哪种方式引述,“引”都要简练、准确、有针对性。

针对论题以肯定的判断提出一个鲜明正确的观点。可以是一个对偶句、判断句,可以是简短的哲理性的话。

但一定要注意:首段文字不宜太多,切题一定要快。

阅读下列材料

山石对卵石说:我才是真正的石头。你看我体肤糙砺,棱角分明,血性方刚,我们才能构成雄壮的大山,凝成挺拔的峰峦,展现自然的粗犷。

卵石对山石说:经年累月,水蚀砂磨,我体肤平滑,肌理莹润,虽已脱胎换骨,不还是石头吗?脱离了大山,我却有机会走进人间,装点人们的生活。

要求选择一个角度构思作文,自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

对象

关键句

主旨/立意

玉汝于成

一块顽石,是要不加雕琢、体肤糙砺,还是要水蚀砂磨、肌理莹润?是要任其发展、不加束缚,还是要千 磨万击、历经磨难?还是要放荡不羁、埋作他山之石,还是要动心忍性、终能脱胎换骨?卵石的话就是最好的回答:艰难困苦,玉汝于成。

做颗不被磨圆的石子

山脚下有一条林荫小道,道上铺满着光滑整洁的鹅卵石;登上山顶,俯身而望,四周的山石奇绝突兀,棱角分明。同处一山,同为石头,山石与卵石,你会如何选 择?

我的回答是:做一颗不被磨圆的石子。

议——举例子,析观点

观点提出后,要采用摆事实和讲道理相结合的方法议论,恰当地使用古今中外的名人名家事例作论据。

除了摆事实外,还可讲道理。可采用理论论据,如名人名言、格言警句、俗语谚语等等。

十几年前,互联网在中国还没有造成重大影响。一个外国记者采访某外资企业老板时问:“您以为互联网在中国有市场吗?”那位老板几乎不假思索地说:“不,那不可能,中国技术太落后,经济也不行。”但这句话却启发了当时正从事翻译工作的马云。他仔细地分析,中国有十几亿人口,且随着改革开放,经济也逐渐发展,如果利用互联网发展贸易,不是有很大的市场吗?于是他敏锐地从别人说“不”的事业里看到了商机。马云也成为了著名网站“阿里巴巴”的总裁,他的智慧也为人称道。如果当时马云只看到困难,就轻易地说“不”,那么现在还哪有功成名就可言?由此可见,有些看似不可能的事,请不要轻易对它们说“不”。有时候经过仔细分析,认真思考,所谓的不可能也是有可能的。

——08年广东高考优秀作文

如果

那么

例4:在这类问题上出差错,诸葛亮并非第一次。赤壁之战后,他明知关羽与曹操有知遇之恩,曹操若经华容道,关羽必然放他过去,但他在关羽一番慷慨陈词,立下军令状之后,就“留这人情”,让他移兵拦守。结果,关羽果然让曹操逃之夭夭。假如当初诸葛亮“不留人情”,而是派其他可靠的将领去拦守华容道,那么,可能曹操会被擒拿;又假如从那次吸取教训,这一次秉公办事,不管马谡怎样拍胸脯,下保证,不合适的就不用,那么就有可能避免失街亭的悲剧。而事实恰恰相反,诸葛亮并未从第一次失策中吸取经验教训,而是在重蹈覆辙后,才“深恨自己之不明”,挥泪斩了马谡。可是这只能是明乎法而已了,对兴复汉室,还于旧都的大业的实现,都无可奈何了。可见,与其执法如山在后,还不如任人唯贤在前。

假设说理法

想想看,若不是贝多芬扼住命运的咽喉,顶住失聪的痛苦,怎会有《命运》这等杰出的交响曲?若不是奥普拉挣扎走出被亲人强奸的阴影,不忘梦想,怎能成就今天的脱口秀女王?若不是司马迁“就极刑而无愠色”,忍辱负重只为“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,又怎成“无韵之离骚”?他们生命的价值,正是因为他们战胜了生命之痛。也只有这样活出了价值的生命,才能使生命之美永恒,才能在生命消逝时不留一丝遗憾。我们虽平凡,但也应有战胜困难的勇气,在生命低沉时高歌,迎难而上,活出价值。

——杨菲《活出精彩》

当嗟来之食摆在饥肠辘辘的行乞者面前,当救济之粮出现在清贫困苦的朱自清面前,他们都毅然地选择宁愿挨饿,而将食物拒之门外;当文天祥身陷囹圄,面对劝降者的威逼利诱;当刘胡兰头顶铡刀,面对反动派的“好言相劝”,他们都无畏地选择了赴死,把生命献于自己的信念。为何他们能够承受肌体之饿?为何他们能够不畏皮肉之苦?为何他们能在死亡面前大义凛然,慷慨就义?因为他们都有一颗誓死守卫尊严的心。他们都以自己的铁骨捍卫了自己的尊严,更为后人所敬仰。

——陈锐《舍命为之》

当贝多芬失去了享受音乐的听力时,有谁会想到他还能演绎出精彩绝伦的《夜光曲》 当林肯受到全国人民的质疑时,有谁会想到他在解放黑奴宣言上的签字,奠定了美国繁荣百年的根基 当霍金瘫倒在轮椅上时,有谁会想到他用两根手指可以把整个宇宙呈现在世人眼前?他们都在生命途中,遭受到了巨大的苦难。但他们没有自暴自弃,没有向命运屈服,而是一如既往,奋勇向前。因此,他们并未被生命排挤,而是迎来了生命的蜕变!

——曾滨《生命的蜕变》

论据:王羲之九岁开始练字,立志要做书法家,无论严寒酷暑,还是刮风下雨,从不间断。他在绍兴兰亭的一个水池边练字,池水都被他洗笔砚染黑了,他那俊秀飘逸的字体,千百年来被人们奉为瑰宝。

分析:假如王羲之根本没有想过要当什么书法家,只是平庸过日子,那他绝不可能有这么坚强的意志去练字。那么,王羲之也不为我们后人所知。由此可见,立志对一个人来说是多么重要呀!

论点:有志者事竟成

练习一

自信,但不能盲目。[论点]

三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。[事实论据] 街亭失守(论据的结果),是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境。马谡的失败,是因为他狂妄自大,盲目自信,不能听取别人的正确意见(论点)。[因果分析]

观点:奋斗可以冲破被“埋没”的压力。

论据:爱因斯坦就曾在一个专利局中充当小职员的平凡角色,但他没有灰心,而是抓住一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。华罗庚曾在一个小店铺里工作,但他没有消沉,而是在做好营业工作之后,分秒必争,刻苦自学,潜心钻研,终成著名的数学家。

为什么他们没有因“埋没”而“窒息”,并且能有建树?因为他们不甘心忍受被“埋没”的命运;不管在怎样不利的情况下,他们始终没有丧失向上的勇气和力量;他们坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。因此,他们在“埋没”的情况下,不是怨天尤人,而是努力拼搏奋斗,终于冲破“埋没”,脱颖而出。

练习二

例1:(正反两例对比:刘备之子阿斗与唐太宗李世民)

自古以来,一个朝代和一个国家的兴亡,首先在于为人君者自身素质的高低和行为的好坏。正所谓“上梁不正下梁歪”,如果一个国君无德无能,行为不正,他的臣子又能好到哪儿去呢?如此一批人去治理国家,他们的国家还能强盛吗?反之,一个国君德才兼备,则其国家之强盛就指日可待了。大家都知道,刘备之子阿斗,不仅平庸无能,而且整天不务正业,一会儿吃喝玩乐,一会儿又斗蟋蟀去了,真是枉费了他父亲白帝城托孤的一片苦心,也枉费了孔明尽力辅佐的几番汗水。后来蜀灭,阿斗难道不应该负有主要责任吗?后人称之为“扶不上墙的烂泥”,此言得之。太宗李世民聪慧过人,一世英明,“不以恶小而为之,不以善小而不为”,又得魏征等贤臣辅佐,如鱼得水,将国家治理得井井有条。正因为如此,才有后人盛赞的“贞观之治”。这一些都说明当神器之重者对于一个国家的兴亡起着重要作用。

对比分析法

例2:(一例含正反因素对比:孙膑的两种境遇)

(举例)孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下。他们二人可说是精于谋略,都是不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,表面恭敬,内心狠毒,多次向魏王进谗言,以致使孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终于有了马陵道之胜。(正反对照分析)

同是孙膑,为何落得两种境遇呢?就是因为他效劳于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,而且缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边的臣子也不像庞涓那样谋私,因而上下齐心,孙膑在此,可说计出即行,正得以充分发挥作用。可见,好集体不会埋没人才。

对比分析法

联——联时事,摆现象

联,就是联系现实生活,联系时事。或集体,或个人,反反正正,多角度,多侧面地阐述。还可指出论点在现实生活中的指导意义,比如证明论点“创新是一个民族的魂”,可以联想到“嫦娥一号”:“正是许许多多的航天科技工作者,从无到有,开拓创新,踏踏实实,才成功发射‘嫦娥一号’卫星,扬了军威,长了民族志气。”

结——深主题,发号召

或以抒情句式发出鼓励和号召,或对论述的问题有所深化和拓展。

比如论点是“我们需要倡导探索精神”,可以这样结尾:“总之,人们应发扬探索精神,知难而上,不保守,不停滞,勇于进取,不断获得新成果,开拓新领域,使国家日益发展,人民生活水平日益提高。这是我们的责任,也是我们的义务。”

首尾呼应,发出号召,铿锵有力,引人深思。

注意:如果能再选用两三句支持证明你看法的名言,或评价事例的名言放入文中就更好了。

2015年浙江宁波作文:

一个小男孩种下一颗胡萝卜种子。他的妈妈说:“这颗种子恐怕不会发芽。”他的爸爸也说:“它恐怕不会发芽。”他的哥哥也说:“它恐怕不会发芽。”每天小男孩都把种子周围的杂草拔掉,然后浇上水。可是什么都没长出来。一天天过去,还是什么都没长出来。大家都不断地说:这颗种子不会发芽的。但是,每天小男孩仍然坚持拔掉种子周围的杂草,然后浇上水。终于,有一天,一棵胡萝卜长出来了,如同小男孩早就知道的那样。(选自路斯﹒克劳斯《胡萝卜种子》)

对象

关键句

立意/主旨

根据上述材料,从以下题目中任选一题,写一篇文章。

题目一:我就是一颗会发芽的种子

题目二:种子发芽以后

题目三:由《胡萝卜种子》想到的

有一只流浪的小鼹鼠住在地底下,他每天在地下不停地挖洞,寻找着各种各样的宝贝,但小鼹鼠的运气总是很不好,他什么也没有找到过,可他一点儿也没放弃,笑着对自己说:“也许我还能带着它去见亲爱的鼹鼠姑娘呢。”

后来他发现了一只小小的土豆,每天为小土豆浇水、松土,擦身子。小土豆终于长大了,小鼹鼠带着它去找鼹鼠姑娘,却遭到了嘲笑。再后来,土豆被农夫拔走了小鼹鼠很伤心,但小鼹鼠微笑着对自己说:“总会找到些什么吧?也许,就在下一次……”

对象

关键句

立意/主旨

由“小鼹鼠和土豆”想到的

冯婷婷

偶然间读到一则温暖人心的小故事:一只流浪的小

鼹鼠,意外地发现了一个土豆,尽管伙伴们都不屑一顾,

但它却很珍惜,还细心呵护这个土豆。有一天,一个农

民发现了长大的土豆,拿走了它。小鼹鼠很难过却没有

痛哭,它来到阳光下微笑,并轻轻地对自己说:”总会

找到些什么。”尽管这只小鼹鼠失去了土豆,但他没有

沮丧懈怠,而是带着那一份曾拥有过的美好和不忘初心

的坚持继续寻找……人人都想拥有,要像小鼹鼠般失去

后继续执着追求,又何尝是一件容易的事呢?读了这则

小故事,我终于明白:放弃,有时是为了更多地拥有。

章鱼在自己被捕的情况下,为了保住生命,会忍

痛放弃自己的触角,金鱼为了在鱼缸里存活下来,会

忍痛退化了自己的鱼鳍。这是动物界的失去与获得,

或许平凡,但是深刻。是的,它们的确失去了自己

宝贵的东西,相反地,它们也拥有了更持久的生命。

既然动物都能处理好得失,更何况与人类?

晋代的陶渊明年少时怀揣着梦想和希望,勤奋苦

读,努力考取功名,希望用才华和能力报效祖国。然

而,当他真正身处官场才知道官场真实的腐败,根本

不是他所想的。他无力改变这种状况,毅然决定退出

官场,甘愿隐居田园,自耕其食。陶渊明放弃了一直

追求的功名利禄,但获得了心灵的宁静和本真的向往,

最后拥有了“问君何能尔?心远地自偏”的悠远心境。

文字总是出奇的简单,如同“放弃”,这两字简

单,行动却是难于登天。做出决定,是短暂一瞬间,

也许在不断“起身、返座”、“起身、返座”不断徘

徊的过程中,才会有艰难的答案。然而,选择放弃的

前后,面对的也绝对是两个完全不同的世界。章鱼若

不放弃触角,将会被捕杀;金鱼若不退化鱼鳍,将会

死于鱼缸的狭小空间;陶渊明若不放弃官场的名利,

哪得“采菊东篱下,悠然见南山”的闲情?

他们都选择了失去,但哪个没有获得更多呢?我

们不断穿梭于人生得失的轨迹中,不断地以稚嫩换取

成熟,得与失,又怎能衡量是否值得?我们总要学会

选择,学会放弃,学会找到更有利的方向去前进、去

闯荡。