2021-2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-3.2 “DNA 的结构”教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-3.2 “DNA 的结构”教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-07-02 22:08:20 | ||

图片预览

文档简介

“DNA 的结构”教学设计

1.教材分析及设计思路

“DNA的结构”是高中生物学教材必修 2《遗传与进化》(2019 版)第3章第2节内容。对应课程标准中的重要概念“亲代传递给子代

的遗传信息主要编码在 DNA 分子上”,次位概念“概述DNA 分子是由四种脱氧核苷酸构成,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成的双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息”。教学重难点是理解 DNA的结构特点,可以通过展示科学史,学生主动构建DNA 模型来完成。本节课内容是“DNA是主要的遗传物质”的延伸,也是后面 DNA 复制和基因表达的基础,在本章中具有承前启后的作用。基于学科核心素养的要求,本节课的设计以生活中的真实情境为依托,提出核心问题,开展学生活动,构建 DNA 模型,归纳特点,总结升华,授课过程中可以培养学生归纳与概括、模型与建模的能力,同时也能引导学生对一些社会现象,运用生物学的知识做出理性的解释与判断,落实学科核心素养。

2. 学情分析

高中阶段学生的思维水平、学习能力已经发展到了较高阶段,大多数学生喜欢亲自动手 操作。同时学生对DNA的有关知识有了一定的感悟认识,并具备一定的数学、物理和化学知 识。但又面临学生实验方法不了解,动手能力不强,缺乏认真求实的科学态度和坚持不懈的 科学精神等现状。

3. 教学目标

(1) 能够基于 DNA 科学史分析 DNA 的结构,构建 DNA 分子模型,体会多学科交叉对科学发展的重要意义,在分析与构建过程中提高科学思维能力,学习科学家勇于创新、实事求是的科学精神。

(2) 通过对 DNA 分子模型的构建,能够概述 DNA的特点,理解结构与功能相统一的生命观念。

(3) 基于对 DNA 结构的学习,尝试解释生活中的生物学问题,培养社会责任。

3.教学重难点

3.1教学重点:DNA 结构特点及模型制作

3.2教学难点: DNA 结构特点的理解

4.教学过程

4.1 创设情境,导入新课

观看新闻报道: 电影《失孤》的原型郭刚堂找到了离别 24 年之久的儿子郭新振。其中起到关键作用的是“DNA 数据库”,公安人员

通过比对郭刚堂和郭新振 DNA 上的信息,从而确定了他们之间具有亲缘关系。设疑: DNA 具有怎样的结构 DNA 上的遗传信息是什么 DNA 是如何维系亲代与子代间的遗传稳定性的

设计意图: 利用新闻报道引入新课,从情境中提炼出本节课的三个核心问题,激发学生的学习兴趣与探索欲望。

4.2展示 DNA 组件,构建脱氧核苷酸模型

学生已经学过蛋白质与氨基酸的关系,在此可做类比,阐明核酸与核苷酸之间的关系。提供资料: 早在 20 世纪 30年代,人们就已经知道 DNA 是由 4 种碱基结合在戊糖和磷酸基之上,形成核苷酸。展示 4 种碱基、磷酸分子、脱氧核糖模型,要求学生组装成脱氧核苷酸模型。

设计意图: 利用已有知识类比推理新知识,理解大分子物质是通过结构单体结合起来的,并能亲自动手组装成模型,为后续活动做铺垫。

4.3展示 DNA 探究史,构建 DNA 模型

利用教师提供的资料,小组开展探究活动,先构建脱氧核苷酸链,在讨论碱基配对方式及链的方向问题,引导学生逐步构建出 DNA 双螺旋结构。在一系列探究活动中,发展科学思维与建模能力,落实学科核心素养。

资料 1:1951 年,英国化学家托德提出核苷酸分子间的化学连接方式。他认为核苷酸与核苷酸之间通过磷酸二酯键(脱氧核糖的 3 位碳原子与相邻核苷酸的磷酸发生化学反应形成的化学键)连接。

资料 2: 1950 年初,三个研究组展开了对 DNA 结构的研究。美国化学家鲍林提出了一个以糖和磷酸骨架为中心的三链螺旋结构,结果以失败告终。威尔金斯和富兰克林小组,根据DNA 衍射图像,指出了 DNA 是一个双链同轴排列,确定了螺距和直径,但他们并没有得出正确的结论。沃森和克里克听取富兰克林关于 DNA 结构的报告后,先后建立了单链模型和三股模型,结果都以失败告终。后来他们在看到威尔金斯提供的一些最新的 X 射线照片,其中包括由富兰克林拍摄的但一直没有公布的DNA X 射线衍射照片时,几乎可以确定 DNA 是规则的双螺旋结构。

资料 3: 1952 年威尔金斯用改进的技术获得了较好的 DNA 衍射图,在看到那张照片之后,即刻得出磷酸基团-脱氧核糖在外侧、碱基位于内侧的结论,随后证明是正确的。

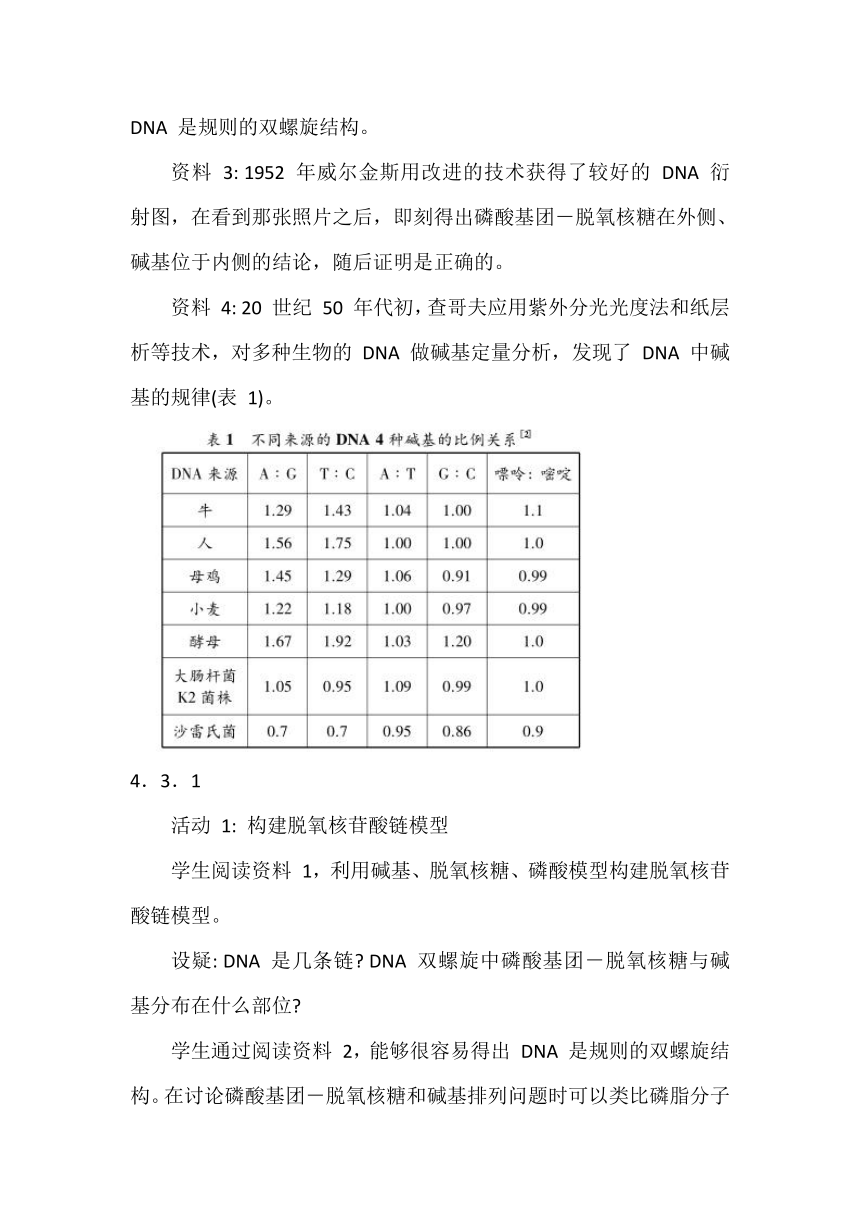

资料 4: 20 世纪 50 年代初,查哥夫应用紫外分光光度法和纸层析等技术,对多种生物的 DNA 做碱基定量分析,发现了 DNA 中碱基的规律(表 1)。

4.3.1

活动 1: 构建脱氧核苷酸链模型

学生阅读资料 1,利用碱基、脱氧核糖、磷酸模型构建脱氧核苷酸链模型。

设疑: DNA 是几条链 DNA 双螺旋中磷酸基团-脱氧核糖与碱基分布在什么部位

学生通过阅读资料 2,能够很容易得出 DNA 是规则的双螺旋结构。在讨论磷酸基团-脱氧核糖和碱基排列问题时可以类比磷脂分子的结构,鼓励学生大胆猜想,最后展示资料 3,验证学生的猜想。

设计意图: 学生已经学过磷脂分子的结构,有亲水的头部和疏水的尾部,知道细胞膜中的两层磷脂如何排列,可以类比磷脂分子介绍脱氧核苷酸中亲水的磷酸基团和脱氧核糖,疏水的碱基,让学生推理它们在DNA 中的排列位置,发展学生科学探究与科学思维的能力。

4.3.2活动 2: DNA 内部碱基之间是如何配对的

学生阅读资料 4,从资料中获取关键信息: A 和 T 的数量相等,C 和 G 的数量相等。然后教师介绍碱基互补配对原则及卡加夫法则,学生继续修正自己构建的 DNA模型。

设计意图: 学生通过阅读材料获取信息,引导学生推理出卡加夫法则,发展学生科学思维能力,同时体会科学的发展不是一蹴而就,而是由许多科学家共同努力的结果。

4.3.3活动 3: DNA 的两条链是正向平行还是反向平行

学生继续活动,依据碱基互补配对原则进行组建,学生组建了两种模型(图 1、2)。

设疑: 到底哪一种是 DNA 的正确结构呢 教师展示腺嘌呤与胸腺嘧啶,鸟嘌呤与胞嘧啶的结构,并分析氢键形成的条件必须是带正电荷原子或基团与带负电荷原子或基团相互靠近才能形成。

设计意图: 通过学生活动搭建出两种 DNA 结构,引发讨论,激发学生思维,教师通过展示碱基结构,分析形成氢键的条件,引导学生进一步修正 DNA 模型,发展学生科学思维能力。

4.3.4活动 4: 构建立体的 DNA 双螺旋结构

引导学生利用 DNA 平面结构构建立体结构。左手拿着 DNA的底部,右手拿着 DNA 的上部,向右螺旋得到立体的DNA 模型。

设计意图: 引导学生构建 DNA 的立体结构,体验成功的喜悦,加深对 DNA 结构的理解,为后续评价活动做铺垫。

4.3.5活动 5: 利用各小组构建的模型,讨论 DNA 上的遗传信息及 DNA 结构保持稳定的原因

各小组展示构建的 DNA 模型,读出 DNA 上的遗传信息,分析DNA 结构稳定性的原因。教师以问题串的形式引导学生分析:DNA 上的遗传信息是什么 为什么说 DNA具有多样性又具有特异性 DNA 模型上排列在外侧(基本骨架)的是什么 排列在内部的是什么 你构建的 DNA 螺距是多少 一个螺旋包含几个碱基 通过讨论与分析,师生得出 DNA 上碱基的排列顺序就代表遗传信息,不同 DNA 分子上的遗传信息不同,具有特异性;DNA 内部的氢键以及骨架上的磷酸二酯键等确保其结构的稳定性,从而确保了亲代与子代间的遗传稳定性。

设计意图: 利用学生构建好的 DNA 模型回答教师的提问,在回答问题的过程中落实本节课的重难点内容,同时也能够回答情境中创设的问题,DNA 上碱基的排列顺序可以代表遗传信息,不同人的 DNA 上的信息不同,可以做身份鉴别,DNA 通过相关化学键维系结构的稳定性。

4.4学以致用,以评价促发展

如果你身边有被拐卖的儿童,你有什么建议吗 2021 年 7 月,新冠病毒变异株 Delta 在中国南京、扬州、郑州等地区暴发,中国政府采取积极的措施进行防御,包括当地全员做核酸检测,为什么核酸检测能够快速发现感染者

设计意图: 设置开放性问题,多元化评价学生学习成果。通过本节课的学习,学生能够利用 DNA 分子的多样性和特异性的特点解决一些实际问题,能够理解一些生物学原理,并能向大众普及生物学知识,落实社会责任。

5.教学反思

本节课充分体现了学生的主体地位,教师提供资料,学生动手组建模型,在探索构建模型的过程中落实学科核心素养。从课堂实践效果来看,设置的活动基本都能完成,学生对 DNA 的结构及特点理解透彻,但在构建 DNA 链时,有小组对磷酸二酯键理解不到位,表现在多一个或者少一个磷酸基团的现象,教师授课时可以重点关注;在构建 DNA 立体模型时,个别小组可能会构建出环状、左螺旋等情况,教师可以提供资料引导学生进一步探究。

1.教材分析及设计思路

“DNA的结构”是高中生物学教材必修 2《遗传与进化》(2019 版)第3章第2节内容。对应课程标准中的重要概念“亲代传递给子代

的遗传信息主要编码在 DNA 分子上”,次位概念“概述DNA 分子是由四种脱氧核苷酸构成,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成的双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息”。教学重难点是理解 DNA的结构特点,可以通过展示科学史,学生主动构建DNA 模型来完成。本节课内容是“DNA是主要的遗传物质”的延伸,也是后面 DNA 复制和基因表达的基础,在本章中具有承前启后的作用。基于学科核心素养的要求,本节课的设计以生活中的真实情境为依托,提出核心问题,开展学生活动,构建 DNA 模型,归纳特点,总结升华,授课过程中可以培养学生归纳与概括、模型与建模的能力,同时也能引导学生对一些社会现象,运用生物学的知识做出理性的解释与判断,落实学科核心素养。

2. 学情分析

高中阶段学生的思维水平、学习能力已经发展到了较高阶段,大多数学生喜欢亲自动手 操作。同时学生对DNA的有关知识有了一定的感悟认识,并具备一定的数学、物理和化学知 识。但又面临学生实验方法不了解,动手能力不强,缺乏认真求实的科学态度和坚持不懈的 科学精神等现状。

3. 教学目标

(1) 能够基于 DNA 科学史分析 DNA 的结构,构建 DNA 分子模型,体会多学科交叉对科学发展的重要意义,在分析与构建过程中提高科学思维能力,学习科学家勇于创新、实事求是的科学精神。

(2) 通过对 DNA 分子模型的构建,能够概述 DNA的特点,理解结构与功能相统一的生命观念。

(3) 基于对 DNA 结构的学习,尝试解释生活中的生物学问题,培养社会责任。

3.教学重难点

3.1教学重点:DNA 结构特点及模型制作

3.2教学难点: DNA 结构特点的理解

4.教学过程

4.1 创设情境,导入新课

观看新闻报道: 电影《失孤》的原型郭刚堂找到了离别 24 年之久的儿子郭新振。其中起到关键作用的是“DNA 数据库”,公安人员

通过比对郭刚堂和郭新振 DNA 上的信息,从而确定了他们之间具有亲缘关系。设疑: DNA 具有怎样的结构 DNA 上的遗传信息是什么 DNA 是如何维系亲代与子代间的遗传稳定性的

设计意图: 利用新闻报道引入新课,从情境中提炼出本节课的三个核心问题,激发学生的学习兴趣与探索欲望。

4.2展示 DNA 组件,构建脱氧核苷酸模型

学生已经学过蛋白质与氨基酸的关系,在此可做类比,阐明核酸与核苷酸之间的关系。提供资料: 早在 20 世纪 30年代,人们就已经知道 DNA 是由 4 种碱基结合在戊糖和磷酸基之上,形成核苷酸。展示 4 种碱基、磷酸分子、脱氧核糖模型,要求学生组装成脱氧核苷酸模型。

设计意图: 利用已有知识类比推理新知识,理解大分子物质是通过结构单体结合起来的,并能亲自动手组装成模型,为后续活动做铺垫。

4.3展示 DNA 探究史,构建 DNA 模型

利用教师提供的资料,小组开展探究活动,先构建脱氧核苷酸链,在讨论碱基配对方式及链的方向问题,引导学生逐步构建出 DNA 双螺旋结构。在一系列探究活动中,发展科学思维与建模能力,落实学科核心素养。

资料 1:1951 年,英国化学家托德提出核苷酸分子间的化学连接方式。他认为核苷酸与核苷酸之间通过磷酸二酯键(脱氧核糖的 3 位碳原子与相邻核苷酸的磷酸发生化学反应形成的化学键)连接。

资料 2: 1950 年初,三个研究组展开了对 DNA 结构的研究。美国化学家鲍林提出了一个以糖和磷酸骨架为中心的三链螺旋结构,结果以失败告终。威尔金斯和富兰克林小组,根据DNA 衍射图像,指出了 DNA 是一个双链同轴排列,确定了螺距和直径,但他们并没有得出正确的结论。沃森和克里克听取富兰克林关于 DNA 结构的报告后,先后建立了单链模型和三股模型,结果都以失败告终。后来他们在看到威尔金斯提供的一些最新的 X 射线照片,其中包括由富兰克林拍摄的但一直没有公布的DNA X 射线衍射照片时,几乎可以确定 DNA 是规则的双螺旋结构。

资料 3: 1952 年威尔金斯用改进的技术获得了较好的 DNA 衍射图,在看到那张照片之后,即刻得出磷酸基团-脱氧核糖在外侧、碱基位于内侧的结论,随后证明是正确的。

资料 4: 20 世纪 50 年代初,查哥夫应用紫外分光光度法和纸层析等技术,对多种生物的 DNA 做碱基定量分析,发现了 DNA 中碱基的规律(表 1)。

4.3.1

活动 1: 构建脱氧核苷酸链模型

学生阅读资料 1,利用碱基、脱氧核糖、磷酸模型构建脱氧核苷酸链模型。

设疑: DNA 是几条链 DNA 双螺旋中磷酸基团-脱氧核糖与碱基分布在什么部位

学生通过阅读资料 2,能够很容易得出 DNA 是规则的双螺旋结构。在讨论磷酸基团-脱氧核糖和碱基排列问题时可以类比磷脂分子的结构,鼓励学生大胆猜想,最后展示资料 3,验证学生的猜想。

设计意图: 学生已经学过磷脂分子的结构,有亲水的头部和疏水的尾部,知道细胞膜中的两层磷脂如何排列,可以类比磷脂分子介绍脱氧核苷酸中亲水的磷酸基团和脱氧核糖,疏水的碱基,让学生推理它们在DNA 中的排列位置,发展学生科学探究与科学思维的能力。

4.3.2活动 2: DNA 内部碱基之间是如何配对的

学生阅读资料 4,从资料中获取关键信息: A 和 T 的数量相等,C 和 G 的数量相等。然后教师介绍碱基互补配对原则及卡加夫法则,学生继续修正自己构建的 DNA模型。

设计意图: 学生通过阅读材料获取信息,引导学生推理出卡加夫法则,发展学生科学思维能力,同时体会科学的发展不是一蹴而就,而是由许多科学家共同努力的结果。

4.3.3活动 3: DNA 的两条链是正向平行还是反向平行

学生继续活动,依据碱基互补配对原则进行组建,学生组建了两种模型(图 1、2)。

设疑: 到底哪一种是 DNA 的正确结构呢 教师展示腺嘌呤与胸腺嘧啶,鸟嘌呤与胞嘧啶的结构,并分析氢键形成的条件必须是带正电荷原子或基团与带负电荷原子或基团相互靠近才能形成。

设计意图: 通过学生活动搭建出两种 DNA 结构,引发讨论,激发学生思维,教师通过展示碱基结构,分析形成氢键的条件,引导学生进一步修正 DNA 模型,发展学生科学思维能力。

4.3.4活动 4: 构建立体的 DNA 双螺旋结构

引导学生利用 DNA 平面结构构建立体结构。左手拿着 DNA的底部,右手拿着 DNA 的上部,向右螺旋得到立体的DNA 模型。

设计意图: 引导学生构建 DNA 的立体结构,体验成功的喜悦,加深对 DNA 结构的理解,为后续评价活动做铺垫。

4.3.5活动 5: 利用各小组构建的模型,讨论 DNA 上的遗传信息及 DNA 结构保持稳定的原因

各小组展示构建的 DNA 模型,读出 DNA 上的遗传信息,分析DNA 结构稳定性的原因。教师以问题串的形式引导学生分析:DNA 上的遗传信息是什么 为什么说 DNA具有多样性又具有特异性 DNA 模型上排列在外侧(基本骨架)的是什么 排列在内部的是什么 你构建的 DNA 螺距是多少 一个螺旋包含几个碱基 通过讨论与分析,师生得出 DNA 上碱基的排列顺序就代表遗传信息,不同 DNA 分子上的遗传信息不同,具有特异性;DNA 内部的氢键以及骨架上的磷酸二酯键等确保其结构的稳定性,从而确保了亲代与子代间的遗传稳定性。

设计意图: 利用学生构建好的 DNA 模型回答教师的提问,在回答问题的过程中落实本节课的重难点内容,同时也能够回答情境中创设的问题,DNA 上碱基的排列顺序可以代表遗传信息,不同人的 DNA 上的信息不同,可以做身份鉴别,DNA 通过相关化学键维系结构的稳定性。

4.4学以致用,以评价促发展

如果你身边有被拐卖的儿童,你有什么建议吗 2021 年 7 月,新冠病毒变异株 Delta 在中国南京、扬州、郑州等地区暴发,中国政府采取积极的措施进行防御,包括当地全员做核酸检测,为什么核酸检测能够快速发现感染者

设计意图: 设置开放性问题,多元化评价学生学习成果。通过本节课的学习,学生能够利用 DNA 分子的多样性和特异性的特点解决一些实际问题,能够理解一些生物学原理,并能向大众普及生物学知识,落实社会责任。

5.教学反思

本节课充分体现了学生的主体地位,教师提供资料,学生动手组建模型,在探索构建模型的过程中落实学科核心素养。从课堂实践效果来看,设置的活动基本都能完成,学生对 DNA 的结构及特点理解透彻,但在构建 DNA 链时,有小组对磷酸二酯键理解不到位,表现在多一个或者少一个磷酸基团的现象,教师授课时可以重点关注;在构建 DNA 立体模型时,个别小组可能会构建出环状、左螺旋等情况,教师可以提供资料引导学生进一步探究。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成