沪科版物理八年级全一册(上)同步练习:第二章 运动的世界 单元测试(Word 含答案)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级全一册(上)同步练习:第二章 运动的世界 单元测试(Word 含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 455.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-07-02 11:44:18 | ||

图片预览

文档简介

第二章

一、选择题(每题3分,共36分)

1.无人机(如图图图所示)在抗击疫情期间大显身手,特别在航拍监控方面,被称为会飞的照相机。在一次拍摄中,小泽从画面中感觉树梢在竖直向上运动,他选择的参照物是( )

A.地面

B.无人机

C.旋转的机翼

D.树梢

2.下列估测的数据中,最接近实际的是( )

A.新冠病毒2019-nCoV的直径约为0.1 mm

B.一名中学生骑自行车的速度约50 m/s

C.通常情况下,人的脉搏1 min跳动200次

D.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 μm的颗粒物

3.某同学测得物理课本长为25.91 cm,宽为18.35 cm,那么他所用的刻度尺的分度值为( )

A.1 mm B.1 cm

C.1 dm D.1 m

4.如图图图所示是某摄影师用相机记录下了一只黄鼠狼骑在一只啄木鸟背上飞行的场景,关于啄木鸟驮着黄鼠狼向前飞行的过程,下列说法正确的是( )

A.以黄鼠狼为参照物,啄木鸟是运动的

B.以啄木鸟为参照物,黄鼠狼是静止的

C.以地面为参照物,啄木鸟是运动的,黄鼠狼是静止的

D.以地面为参照物,黄鼠狼和啄木鸟都是静止的

5.甲、乙、丙三人骑自行车匀速行驶,甲在3 min内行驶了540 m,乙在30 s内行驶了120 m,丙在1 h内行驶了18 km。则三人骑车的快慢为( )

A.甲最快,丙最慢

B.甲最慢,乙最快

C.甲最慢,丙最快

D.三人一样快

6.甲、乙两辆汽车行驶在平直的公路上,甲车上的乘客看乙车在向南运动,乙车上的乘客看到树木都向南运动,则下列说法中正确的是( )

A.甲、乙两车可能都向南运动

B.甲、乙两车都向北运动

C.甲车向北运动,乙车向南运动

D.甲车一定在向南运动,乙车向北运动

7.关于匀速直线运动,下列说法不正确的是( )

A.匀速直线运动是速度保持不变的直线运动

B.物体做匀速直线运动时,速度跟它通过的路程成正比

C.物体单位时间内通过的路程越长,速度越大

D.物体做匀速直线运动,通过的路程与时间成正比

8.若四次测量一本书的宽度依次记录为12.38 cm,12.36 cm,12.34 cm,12.58 cm,则这本书的平均宽度为( )

A.12.36 cm B.12.415 cm

C.12.38 cm D.12.37 cm

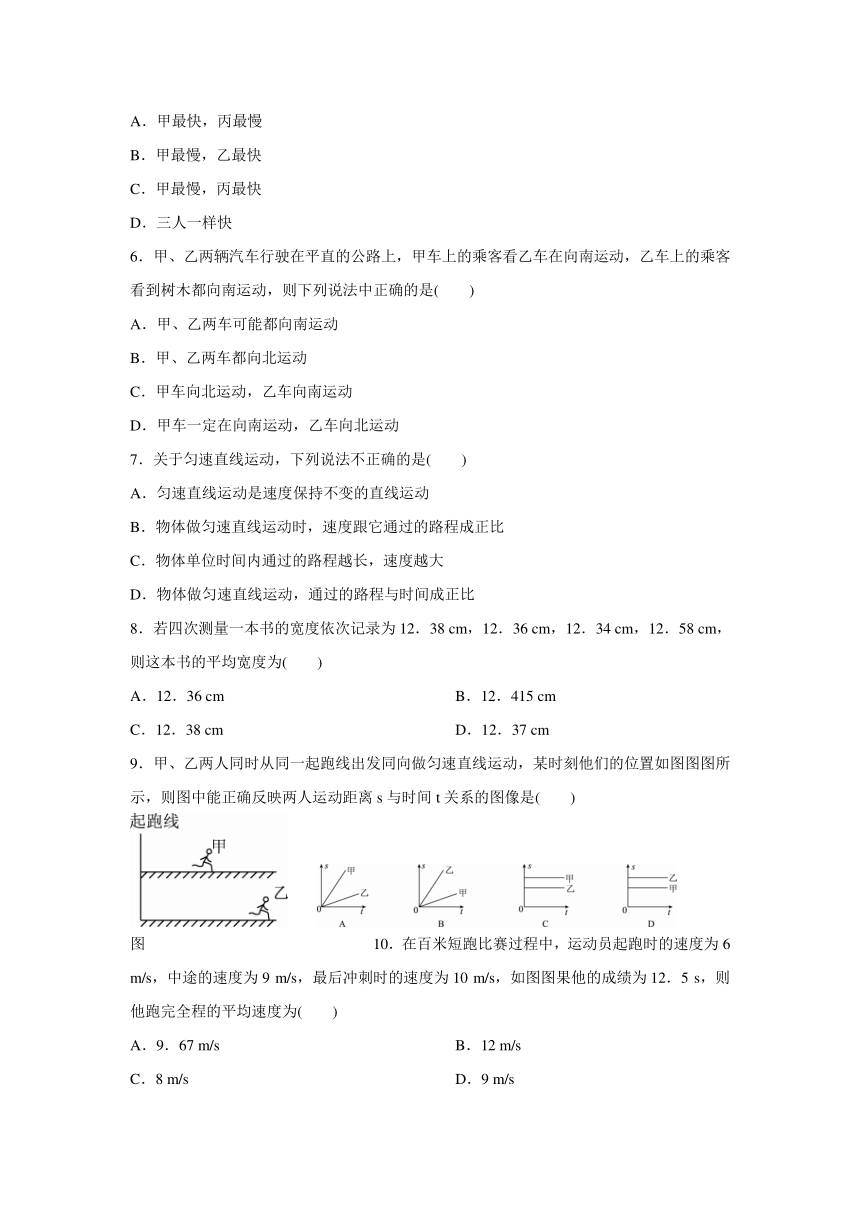

9.甲、乙两人同时从同一起跑线出发同向做匀速直线运动,某时刻他们的位置如图图图所示,则图中能正确反映两人运动距离s与时间t关系的图像是( )

图 10.在百米短跑比赛过程中,运动员起跑时的速度为6 m/s,中途的速度为9 m/s,最后冲刺时的速度为10 m/s,如图图果他的成绩为12.5 s,则他跑完全程的平均速度为( )

A.9.67 m/s B.12 m/s

C.8 m/s D.9 m/s

11.甲、乙两物体同时从同一地点出发沿直线向同一方向运动,它们的s-t图像如图图图所示,下列说法正确的是( )

A.0~5 s内,乙的平均速度为3 m/s

B.3~5 s内,乙做匀速直线运动

C.4 s时,乙在甲前方5 m处

D.5 s时,甲、乙两物体的速度相等

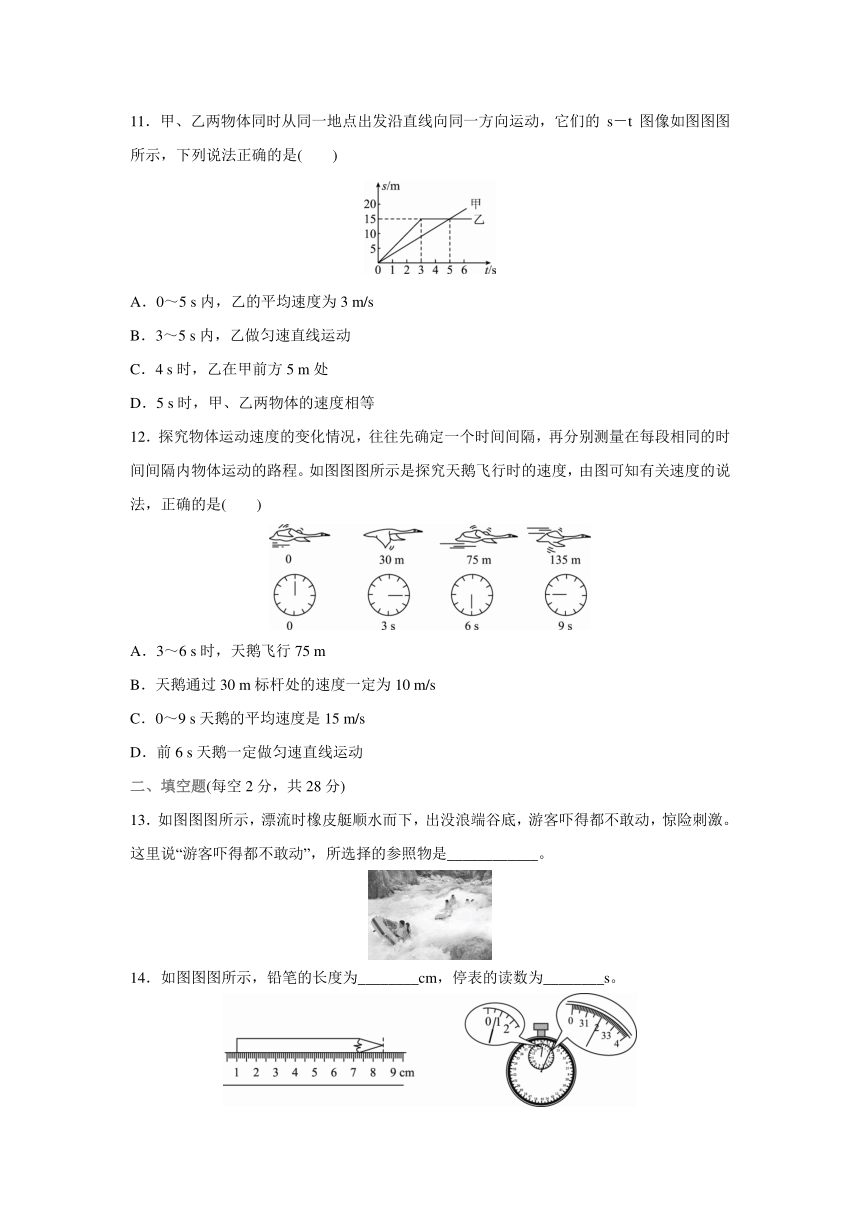

12.探究物体运动速度的变化情况,往往先确定一个时间间隔,再分别测量在每段相同的时间间隔内物体运动的路程。如图图图所示是探究天鹅飞行时的速度,由图可知有关速度的说法,正确的是( )

A.3~6 s时,天鹅飞行75 m

B.天鹅通过30 m标杆处的速度一定为10 m/s

C.0~9 s天鹅的平均速度是15 m/s

D.前6 s天鹅一定做匀速直线运动

二、填空题(每空2分,共28分)

13.如图图图所示,漂流时橡皮艇顺水而下,出没浪端谷底,游客吓得都不敢动,惊险刺激。这里说“游客吓得都不敢动”,所选择的参照物是____________。

14.如图图图所示,铅笔的长度为________cm,停表的读数为________s。

15.有两名同学测同一支钢笔的长度,甲测得的结果是1.282 dm,乙测得的结果是1.28 dm,那么:

(1)若这两名同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是______________________________________________________________________________。

(2)如图图果这两名同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,则________同学的测量结果是错误的,原因是__________________________。

16.连淮扬镇高铁过江通道“五峰山公铁大桥”建成后,扬州进一步融入上海一小时经济圈。大桥主跨长为1092 m,一列长308 m的高铁匀速通过大桥主跨的时间为70 s,则高铁的速度为________m/s,若以高铁为参照物,大桥是________的。

17.某同学郊游时,用0.5 h走完1.4 km的路程,休息0.5 h后,再用0.5 h走完1.3 km的路程,那么,他全程的平均速度是________km/h,合________m/s。

18.做匀速直线运动的甲、乙两物体,它们通过的路程之比为2∶1,所用时间之比是1∶3,则它们的速度之比是________。

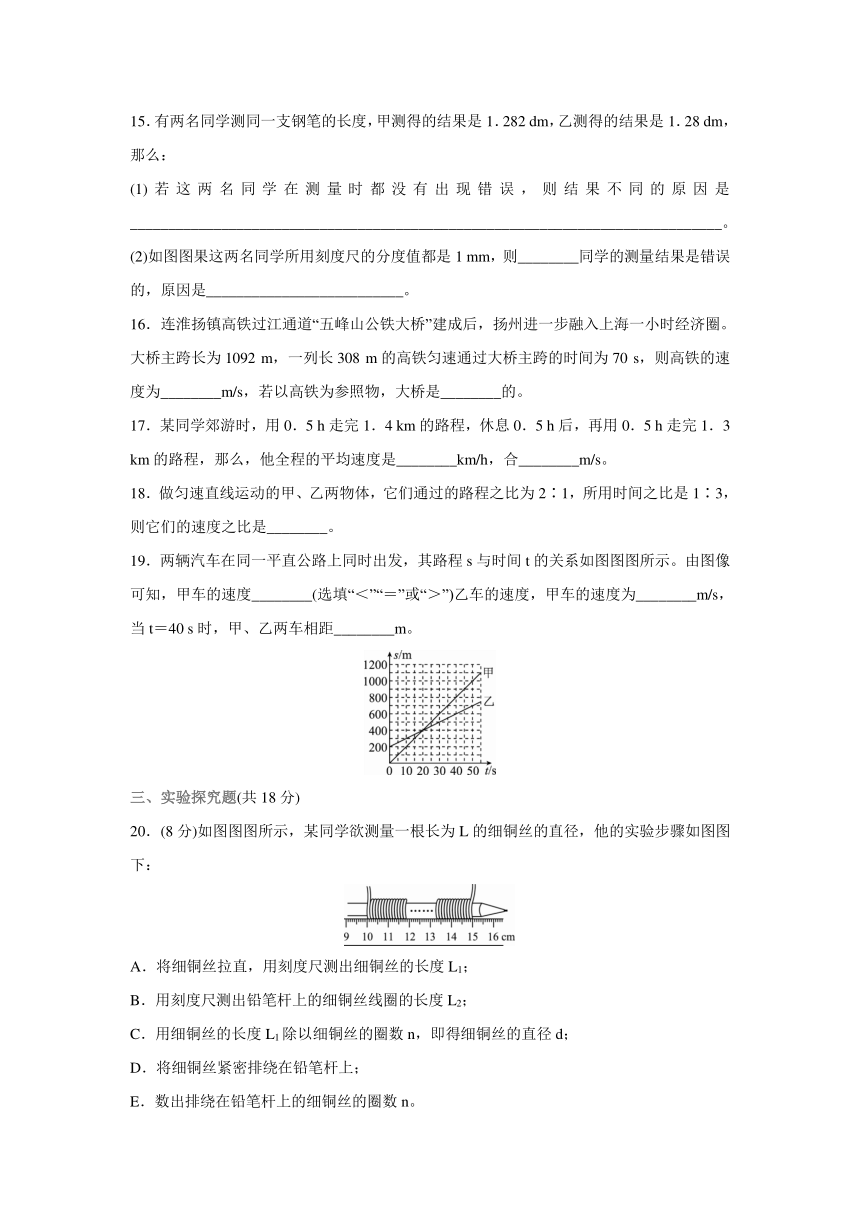

19.两辆汽车在同一平直公路上同时出发,其路程s与时间t的关系如图图图所示。由图像可知,甲车的速度________(选填“<”“=”或“>”)乙车的速度,甲车的速度为________m/s,当t=40 s时,甲、乙两车相距________m。

三、实验探究题(共18分)

20.(8分)如图图图所示,某同学欲测量一根长为L的细铜丝的直径,他的实验步骤如图图下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B.用刻度尺测出铅笔杆上的细铜丝线圈的长度L2;

C.用细铜丝的长度L1除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

(1)以上步骤中,没有必要的步骤是________,错误的步骤是________。(均填字母)

(2)改正后实验步骤的合理顺序应是______________。

(3)该同学若在绕线时匝与匝之间有间隙,则测量值将偏________。

21.(10分)如图图图甲所示是测量平均速度的实验装置。

(1)除了数字钟,实验中用到的测量工具还有____________。

(2)滑块从A滑到C的过程中,平均速度是________m/s,滑块在AB段的平均速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的平均速度。

(3)如图图图所示是小明根据实验测得的数据描绘的滑块速度随时间变化的关系图像,符合实际情况的是________。

(4)小丽实验时,测出斜面顶端到斜面底端C点的距离s和滑块从顶端滑到底端所用的时间t,如图图图乙所示,利用测量的数据计算出的平均速度比滑块的实际速度________(选填“偏大”或“偏小”)。

四、计算题(共18分)

22.(8分)小明每天坚持用某手机APP来统计当天行走的步数,如图图图所示为他在4月12日的步行情况。假设小明正常步行的速度为1 m/s,平均每步约为0.5 m,可以估算:

(1)小明步行的距离。

(2)小明步行的时间约多少分钟。

23.(10分)下表是从桂林到南宁的列车时刻表。求:

(1)列车由桂林驶往南宁全程的平均速度。

(2)该列车长200 m,中途以(1)中的速度匀速通过一条长为2 km的隧道,则火车通过隧道所需的时间。

站名 桂林 柳州 台州 南宁

到站时间 - 8:17 10:30 13:26

发车时间 8:06 8:26 10:34 -

里程/km 0 11 176 480

答案

自我综合评价(一)

1.B

2.D

3.A

4.B 以黄鼠狼为参照物,啄木鸟与黄鼠狼之间的位置没有发生变化,因此啄木鸟是静止的,故A错误;以啄木鸟为参照物,黄鼠狼与啄木鸟之间的位置没有发生变化,因此黄鼠狼是静止的,故B正确;以地面为参照物,啄木鸟和黄鼠狼与地面之间的位置发生了变化,因此它们都是运动的,故C、D错误。

5.C 甲:v甲===3 m/s;乙:v乙===4 m/s;丙:v丙===5 m/s,通过比较可知丙最快,甲最慢。

6.B 乙车上的乘客看到路边的树木向南运动,说明乙车一定向北运动,所以A、C错误;若甲车向北运动,且速度大于乙车,则甲车上的乘客看乙车在向南运动,所以B正确,D错误。

7.B

8.A 由测量数据可知,12.58 cm与其他数据相差较大,是错误数据,应去掉;这本书的宽度:=12.36 cm。

9.B

10.C 求全程的平均速度时要用总路程除以总时间,即v===8 m/s,与中间过程中的各速度无关。

11.A 由s-t图像可知,0~3 s内乙做匀速直线运动,乙运动的距离是15 m,3~5 s内,乙处于静止状态,0~5 s内乙的平均速度:v乙===3 m/s,故A正确,B错误;甲做匀速直线运动,甲的速度:v甲===3 m/s,4 s时,甲运动的距离:s甲1=v甲t1=3 m/s×4 s=12 m,4 s时,乙运动的距离:s乙=15 m,则4 s时,乙在甲前方:Δs=s乙-s甲1=15 m-12 m=3 m,故C错误;5 s时,甲的速度是3 m/s,乙处于静止状态,速度不同,故D错误。

12.C 3~6 s时,天鹅飞行的距离为75 m-30 m=45 m,故A错误;天鹅从0到30 m标杆处的平均速度:v===10 m/s,但在30 m标杆处的速度不一定为10 m/s,故B错误;0~9 s天鹅的平均速度:v′===15 m/s,故C正确;0~3 s和3~6 s内天鹅运动的时间相同,路程不同,所以前6 s天鹅一定做变速直线运动,故D错误。

13.橡皮艇

14.7.50 32

15.(1)这两名同学所用刻度尺的分度值不同

(2)乙 没有估读到分度值的下一位

(1)甲测得的结果是1.282 dm,乙测得的结果是1.28 dm,若这两名同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是:这两名同学所用刻度尺的分度值不同。(2)如图图果这两名同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,甲测得的结果是1.282 dm=12.82 cm,记录结果估读到了分度值的下一位,乙测得的结果是1.28 dm=12.8 cm,没有估读到分度值的下一位,故乙的结果是错误的。

16.20 运动 高铁通过大桥行驶的距离:s=L桥+L车=1092 m+308 m=1400 m,则高铁的速度为v===20 m/s;若以高铁为参照物,大桥与高铁之间发生了位置变化,所以大桥是运动的。

17.1.8 0.5 该同学通过全程所用的时间:t=0.5 h+0.5 h+0.5 h=1.5 h;

所走的总路程:s=1.4 km+1.3 km=2.7 km;

全程的平均速度:v===1.8 km/h=0.5 m/s。

18.6∶1

19.> 20 200

20.(1)A C (2)DBEC(或DEBC) (3)大

21.(1)刻度尺 (2)0.1 小于 (3)B (4)偏大

(1)根据v=知,在实验中,应该用刻度尺测量小车的路程s,用停表测量时间t。(2)由图可知,sAC=40 cm=0.4 m,sAB=40 cm-20 cm-5 cm=15 cm=0.15 m,sBC=20 cm+5 cm=25 cm=0.25 m,tAC=14:35:04-14:35:00=4 s,tBC=14:35:04-14:35:02=2 s,tAB=14:35:02-14:35:00=2 s,所以滑块由A滑至C的过程中平均速度vAC===0.1 m/s,滑块由A滑至B的过程中平均速度vAB===0.075 m/s,滑块由B滑至C的过程中平均速度vBC===0.125 m/s,所以vAB<vBC。(3)由数据可知,滑块的速度越来越大,故B正确。(4)利用测量数据计算出的平均速度比实际速度偏大,因为滑块实际通过的路程应等于斜面的全长减去滑块的长,根据v=可知测量值偏大。

22.(1)小明步行的距离:

s=6000×0.5 m=3000 m。

(2)由v=得,小明步行的时间:

t===3000 s=50 min。

23.(1)从桂林到南宁的路程s1=480 km,

所用时间t1=13:26-8:06=5 h 20 min= h,

通过全程的平均速度:

v===90 km/h。

(2)90 km/h=25 m/s,

火车通过隧道所行驶的路程:

s2=s隧道+s车=2000 m+200 m=2200 m,

火车通过隧道所需的时间:

t2===88 s。

一、选择题(每题3分,共36分)

1.无人机(如图图图所示)在抗击疫情期间大显身手,特别在航拍监控方面,被称为会飞的照相机。在一次拍摄中,小泽从画面中感觉树梢在竖直向上运动,他选择的参照物是( )

A.地面

B.无人机

C.旋转的机翼

D.树梢

2.下列估测的数据中,最接近实际的是( )

A.新冠病毒2019-nCoV的直径约为0.1 mm

B.一名中学生骑自行车的速度约50 m/s

C.通常情况下,人的脉搏1 min跳动200次

D.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 μm的颗粒物

3.某同学测得物理课本长为25.91 cm,宽为18.35 cm,那么他所用的刻度尺的分度值为( )

A.1 mm B.1 cm

C.1 dm D.1 m

4.如图图图所示是某摄影师用相机记录下了一只黄鼠狼骑在一只啄木鸟背上飞行的场景,关于啄木鸟驮着黄鼠狼向前飞行的过程,下列说法正确的是( )

A.以黄鼠狼为参照物,啄木鸟是运动的

B.以啄木鸟为参照物,黄鼠狼是静止的

C.以地面为参照物,啄木鸟是运动的,黄鼠狼是静止的

D.以地面为参照物,黄鼠狼和啄木鸟都是静止的

5.甲、乙、丙三人骑自行车匀速行驶,甲在3 min内行驶了540 m,乙在30 s内行驶了120 m,丙在1 h内行驶了18 km。则三人骑车的快慢为( )

A.甲最快,丙最慢

B.甲最慢,乙最快

C.甲最慢,丙最快

D.三人一样快

6.甲、乙两辆汽车行驶在平直的公路上,甲车上的乘客看乙车在向南运动,乙车上的乘客看到树木都向南运动,则下列说法中正确的是( )

A.甲、乙两车可能都向南运动

B.甲、乙两车都向北运动

C.甲车向北运动,乙车向南运动

D.甲车一定在向南运动,乙车向北运动

7.关于匀速直线运动,下列说法不正确的是( )

A.匀速直线运动是速度保持不变的直线运动

B.物体做匀速直线运动时,速度跟它通过的路程成正比

C.物体单位时间内通过的路程越长,速度越大

D.物体做匀速直线运动,通过的路程与时间成正比

8.若四次测量一本书的宽度依次记录为12.38 cm,12.36 cm,12.34 cm,12.58 cm,则这本书的平均宽度为( )

A.12.36 cm B.12.415 cm

C.12.38 cm D.12.37 cm

9.甲、乙两人同时从同一起跑线出发同向做匀速直线运动,某时刻他们的位置如图图图所示,则图中能正确反映两人运动距离s与时间t关系的图像是( )

图 10.在百米短跑比赛过程中,运动员起跑时的速度为6 m/s,中途的速度为9 m/s,最后冲刺时的速度为10 m/s,如图图果他的成绩为12.5 s,则他跑完全程的平均速度为( )

A.9.67 m/s B.12 m/s

C.8 m/s D.9 m/s

11.甲、乙两物体同时从同一地点出发沿直线向同一方向运动,它们的s-t图像如图图图所示,下列说法正确的是( )

A.0~5 s内,乙的平均速度为3 m/s

B.3~5 s内,乙做匀速直线运动

C.4 s时,乙在甲前方5 m处

D.5 s时,甲、乙两物体的速度相等

12.探究物体运动速度的变化情况,往往先确定一个时间间隔,再分别测量在每段相同的时间间隔内物体运动的路程。如图图图所示是探究天鹅飞行时的速度,由图可知有关速度的说法,正确的是( )

A.3~6 s时,天鹅飞行75 m

B.天鹅通过30 m标杆处的速度一定为10 m/s

C.0~9 s天鹅的平均速度是15 m/s

D.前6 s天鹅一定做匀速直线运动

二、填空题(每空2分,共28分)

13.如图图图所示,漂流时橡皮艇顺水而下,出没浪端谷底,游客吓得都不敢动,惊险刺激。这里说“游客吓得都不敢动”,所选择的参照物是____________。

14.如图图图所示,铅笔的长度为________cm,停表的读数为________s。

15.有两名同学测同一支钢笔的长度,甲测得的结果是1.282 dm,乙测得的结果是1.28 dm,那么:

(1)若这两名同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是______________________________________________________________________________。

(2)如图图果这两名同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,则________同学的测量结果是错误的,原因是__________________________。

16.连淮扬镇高铁过江通道“五峰山公铁大桥”建成后,扬州进一步融入上海一小时经济圈。大桥主跨长为1092 m,一列长308 m的高铁匀速通过大桥主跨的时间为70 s,则高铁的速度为________m/s,若以高铁为参照物,大桥是________的。

17.某同学郊游时,用0.5 h走完1.4 km的路程,休息0.5 h后,再用0.5 h走完1.3 km的路程,那么,他全程的平均速度是________km/h,合________m/s。

18.做匀速直线运动的甲、乙两物体,它们通过的路程之比为2∶1,所用时间之比是1∶3,则它们的速度之比是________。

19.两辆汽车在同一平直公路上同时出发,其路程s与时间t的关系如图图图所示。由图像可知,甲车的速度________(选填“<”“=”或“>”)乙车的速度,甲车的速度为________m/s,当t=40 s时,甲、乙两车相距________m。

三、实验探究题(共18分)

20.(8分)如图图图所示,某同学欲测量一根长为L的细铜丝的直径,他的实验步骤如图图下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L1;

B.用刻度尺测出铅笔杆上的细铜丝线圈的长度L2;

C.用细铜丝的长度L1除以细铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d;

D.将细铜丝紧密排绕在铅笔杆上;

E.数出排绕在铅笔杆上的细铜丝的圈数n。

(1)以上步骤中,没有必要的步骤是________,错误的步骤是________。(均填字母)

(2)改正后实验步骤的合理顺序应是______________。

(3)该同学若在绕线时匝与匝之间有间隙,则测量值将偏________。

21.(10分)如图图图甲所示是测量平均速度的实验装置。

(1)除了数字钟,实验中用到的测量工具还有____________。

(2)滑块从A滑到C的过程中,平均速度是________m/s,滑块在AB段的平均速度________(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的平均速度。

(3)如图图图所示是小明根据实验测得的数据描绘的滑块速度随时间变化的关系图像,符合实际情况的是________。

(4)小丽实验时,测出斜面顶端到斜面底端C点的距离s和滑块从顶端滑到底端所用的时间t,如图图图乙所示,利用测量的数据计算出的平均速度比滑块的实际速度________(选填“偏大”或“偏小”)。

四、计算题(共18分)

22.(8分)小明每天坚持用某手机APP来统计当天行走的步数,如图图图所示为他在4月12日的步行情况。假设小明正常步行的速度为1 m/s,平均每步约为0.5 m,可以估算:

(1)小明步行的距离。

(2)小明步行的时间约多少分钟。

23.(10分)下表是从桂林到南宁的列车时刻表。求:

(1)列车由桂林驶往南宁全程的平均速度。

(2)该列车长200 m,中途以(1)中的速度匀速通过一条长为2 km的隧道,则火车通过隧道所需的时间。

站名 桂林 柳州 台州 南宁

到站时间 - 8:17 10:30 13:26

发车时间 8:06 8:26 10:34 -

里程/km 0 11 176 480

答案

自我综合评价(一)

1.B

2.D

3.A

4.B 以黄鼠狼为参照物,啄木鸟与黄鼠狼之间的位置没有发生变化,因此啄木鸟是静止的,故A错误;以啄木鸟为参照物,黄鼠狼与啄木鸟之间的位置没有发生变化,因此黄鼠狼是静止的,故B正确;以地面为参照物,啄木鸟和黄鼠狼与地面之间的位置发生了变化,因此它们都是运动的,故C、D错误。

5.C 甲:v甲===3 m/s;乙:v乙===4 m/s;丙:v丙===5 m/s,通过比较可知丙最快,甲最慢。

6.B 乙车上的乘客看到路边的树木向南运动,说明乙车一定向北运动,所以A、C错误;若甲车向北运动,且速度大于乙车,则甲车上的乘客看乙车在向南运动,所以B正确,D错误。

7.B

8.A 由测量数据可知,12.58 cm与其他数据相差较大,是错误数据,应去掉;这本书的宽度:=12.36 cm。

9.B

10.C 求全程的平均速度时要用总路程除以总时间,即v===8 m/s,与中间过程中的各速度无关。

11.A 由s-t图像可知,0~3 s内乙做匀速直线运动,乙运动的距离是15 m,3~5 s内,乙处于静止状态,0~5 s内乙的平均速度:v乙===3 m/s,故A正确,B错误;甲做匀速直线运动,甲的速度:v甲===3 m/s,4 s时,甲运动的距离:s甲1=v甲t1=3 m/s×4 s=12 m,4 s时,乙运动的距离:s乙=15 m,则4 s时,乙在甲前方:Δs=s乙-s甲1=15 m-12 m=3 m,故C错误;5 s时,甲的速度是3 m/s,乙处于静止状态,速度不同,故D错误。

12.C 3~6 s时,天鹅飞行的距离为75 m-30 m=45 m,故A错误;天鹅从0到30 m标杆处的平均速度:v===10 m/s,但在30 m标杆处的速度不一定为10 m/s,故B错误;0~9 s天鹅的平均速度:v′===15 m/s,故C正确;0~3 s和3~6 s内天鹅运动的时间相同,路程不同,所以前6 s天鹅一定做变速直线运动,故D错误。

13.橡皮艇

14.7.50 32

15.(1)这两名同学所用刻度尺的分度值不同

(2)乙 没有估读到分度值的下一位

(1)甲测得的结果是1.282 dm,乙测得的结果是1.28 dm,若这两名同学在测量时都没有出现错误,则结果不同的原因是:这两名同学所用刻度尺的分度值不同。(2)如图图果这两名同学所用刻度尺的分度值都是1 mm,甲测得的结果是1.282 dm=12.82 cm,记录结果估读到了分度值的下一位,乙测得的结果是1.28 dm=12.8 cm,没有估读到分度值的下一位,故乙的结果是错误的。

16.20 运动 高铁通过大桥行驶的距离:s=L桥+L车=1092 m+308 m=1400 m,则高铁的速度为v===20 m/s;若以高铁为参照物,大桥与高铁之间发生了位置变化,所以大桥是运动的。

17.1.8 0.5 该同学通过全程所用的时间:t=0.5 h+0.5 h+0.5 h=1.5 h;

所走的总路程:s=1.4 km+1.3 km=2.7 km;

全程的平均速度:v===1.8 km/h=0.5 m/s。

18.6∶1

19.> 20 200

20.(1)A C (2)DBEC(或DEBC) (3)大

21.(1)刻度尺 (2)0.1 小于 (3)B (4)偏大

(1)根据v=知,在实验中,应该用刻度尺测量小车的路程s,用停表测量时间t。(2)由图可知,sAC=40 cm=0.4 m,sAB=40 cm-20 cm-5 cm=15 cm=0.15 m,sBC=20 cm+5 cm=25 cm=0.25 m,tAC=14:35:04-14:35:00=4 s,tBC=14:35:04-14:35:02=2 s,tAB=14:35:02-14:35:00=2 s,所以滑块由A滑至C的过程中平均速度vAC===0.1 m/s,滑块由A滑至B的过程中平均速度vAB===0.075 m/s,滑块由B滑至C的过程中平均速度vBC===0.125 m/s,所以vAB<vBC。(3)由数据可知,滑块的速度越来越大,故B正确。(4)利用测量数据计算出的平均速度比实际速度偏大,因为滑块实际通过的路程应等于斜面的全长减去滑块的长,根据v=可知测量值偏大。

22.(1)小明步行的距离:

s=6000×0.5 m=3000 m。

(2)由v=得,小明步行的时间:

t===3000 s=50 min。

23.(1)从桂林到南宁的路程s1=480 km,

所用时间t1=13:26-8:06=5 h 20 min= h,

通过全程的平均速度:

v===90 km/h。

(2)90 km/h=25 m/s,

火车通过隧道所行驶的路程:

s2=s隧道+s车=2000 m+200 m=2200 m,

火车通过隧道所需的时间:

t2===88 s。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙