人教版高中语文选修--外国小说欣赏第五单元《情节运行的方式》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--外国小说欣赏第五单元《情节运行的方式》课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 324.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-03 19:35:05 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

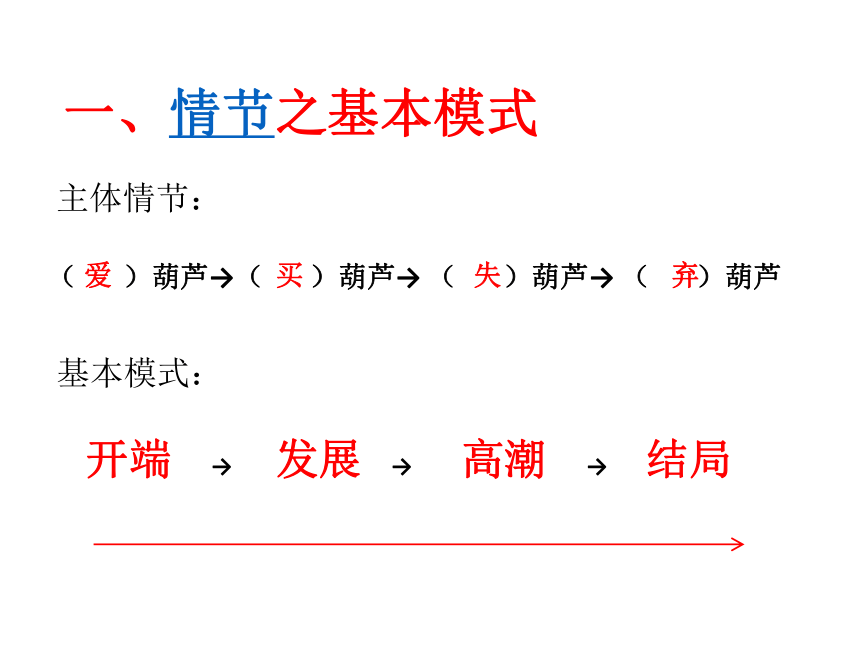

主体情节:

( )葫芦→( )葫芦→ ( )葫芦→ ( )葫芦

一、情节之基本模式

爱 买 失 弃

基本模式:

开端 → 发展 → 高潮 → 结局

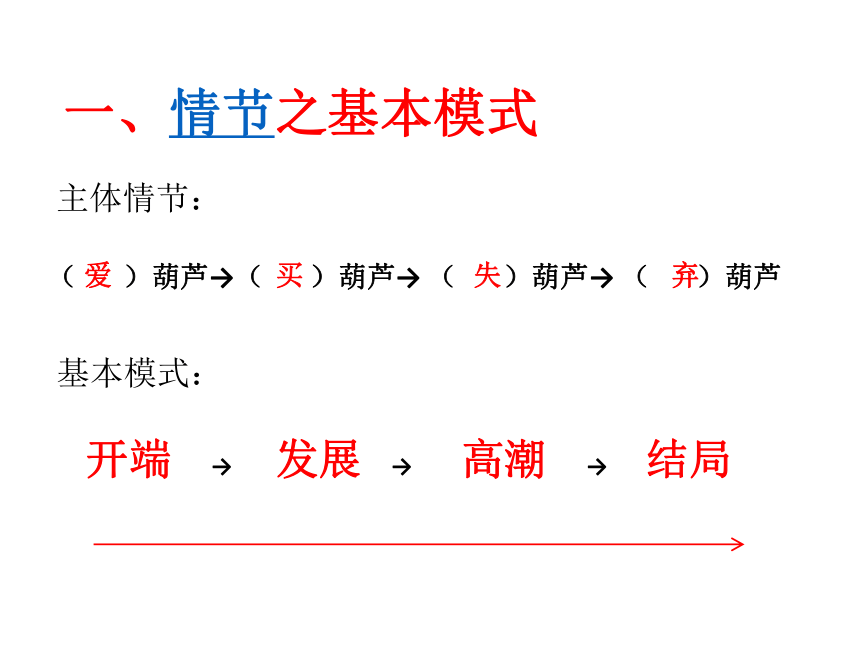

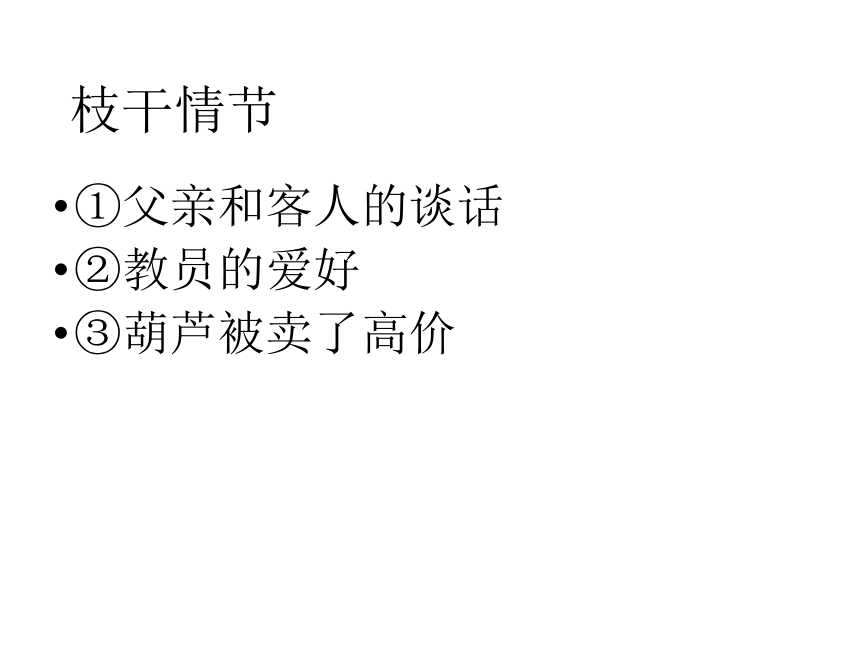

枝干情节

①父亲和客人的谈话

②教员的爱好

③葫芦被卖了高价

二、情节之摇摆

主体情节:

爱葫芦 → 买葫芦 → 失葫芦 → 舍葫芦

枝干情节:

① ② ③

细小的摇摆,如《素芭》的心理活动,心理的摇摆使简单的情节更加丰满了。

大的摇摆。如《炮兽》、《丹柯》,在开头和结尾之间,设置了一个个细节左冲右突。

极端的摇摆。对之前情节和设想的否定,增强了小说的深度。茨威格的小说《一个女人一生中的二十四小时》结尾让人惊叹。

摇摆有大小

高潮细节

这位外来的教员,对于本地人爱好葫芦的风气心里本来不舒服;他是喜欢武士道的,每次名伶云右卫门来的时候,演四天戏,他倒要去听三天。学生在操场里唱戏,他也不怎么生气,可是对于清兵卫的葫芦,却气得连声音都抖起来 ……

在教员身后边的柱子上正挂着许多收拾好了的葫芦。清兵卫心头别别地跳着,怕他会注意到。

训斥了一顿之后,教员终于没有注意到葫芦,回去了。

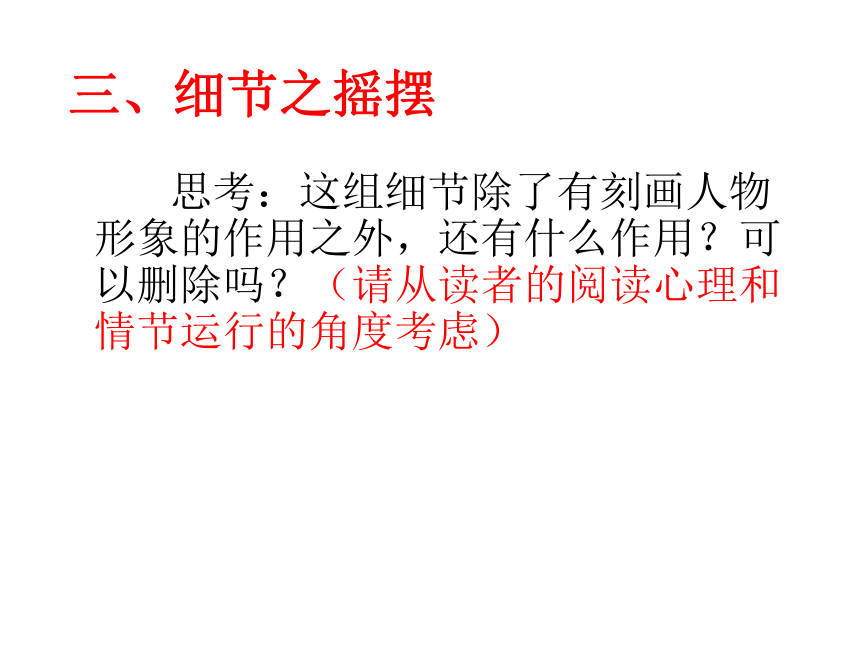

三、细节之摇摆

思考:这组细节除了有刻画人物形象的作用之外,还有什么作用?可以删除吗?(请从读者的阅读心理和情节运行的角度考虑)

高潮细节

这位外来的教员,对于本地人爱好葫芦的风气心里本来不舒服;他是喜欢武士道的,每次名伶云右卫门来的时候,演四天戏,他倒要去听三天。学生在操场里唱戏,他也不怎么生气,可是对于清兵卫的葫芦,却气得连声音都抖起来 ……

在教员身后边的柱子上正挂着许多收拾好了的葫芦。清兵卫心头别别地跳着,怕他会注意到。

训斥了一顿之后,教员终于没有注意到葫芦,回去了。

摇摆:

小说运行时,不是毅然决然地向前奔突,而是在绝大部分时间里呈现出犹疑不定的状态。大多数小说情节运行并不呈现一条直线,作家不会让人物选择捷径一口气跑到底,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。就如同去某个目的地旅行,在旅程中因为路边的美景而不时作短暂逗留,虽耽搁了一点时间,却可以丰富旅行的经历。

自主阅读:找出文中其他类似的细节

小组合作:画出情节运行(摇摆)的示意图

交流讨论:1、这些细节表现了什么?2、删去后会怎样?

全班展示:分析摇摆以后的效果

三、细节之摇摆

在情节的摇摆中,可以化简单为复杂,化单调为丰富,化直白为含蓄,让平铺直叙变成跌宕起伏,使故事显得一波三折,引人入胜。

小说中的摇摆有怎样的作用?

主人公在“要数据”还是“要情感”的一次次的冲突和挣扎中,经受着心灵的选择与追求。第一次,“数据的较量”(故事情节的发生),是看重数据,还是不看重数据?挣扎的结果是,“我”选择了“乱数”。第二次,“爱的较量”(故事情节的发展),是爱数据,还是爱姑娘?挣扎的结果是,“我”选择了“不数”。第三次是“情感的较量”(故事情节高潮),是要饭碗,还是要情感?挣扎的结果是,“我”选择了“漏数”。“我”的暗恋,“我”的追求的目的是什么,会不会有一个现实的结果?作者把小说的故事情节继续构建任务让给了读者。

《在桥边》的情节有怎样的“摇摆”?

常见的“摇摆”技巧

一、情节突转法

情节突转法是指记叙事件时,顺着一个方向铺陈渲染,把读者的注意力和情感愿望吸引到这个方向发展的一种可能性上去,然后情节运行突然出现转折,事件的结局、人物的命运也由此而改变。这样可以使文章有起有落,富于变化,平中见奇。

微型小说《猎狮》: 伊丽薇娜的弟弟佛来特伴着她的丈夫巴布尔去非洲打猎。不久,她在家里接获弟弟的电报:“巴布尔猎狮身死——佛来特。” 伊丽薇娜不胜悲伤,回电给弟弟:“运其尸体回家。”三周后从非洲运回一个大包裹,里面是一具狮尸。她又赶发了一个电报:“狮收到,弟误,请寄巴布尔尸。” 很快,又收到了非洲回电:“无误,巴布尔在狮腹内——佛来特。”

二、巧设悬念法

巧设悬念,就是指作者在展开故事情节、安排矛盾冲突时,利用读者对叙述的人物或事件的动态表示强烈期待或关切的心理状态,在开头或文中提出问题,摆出矛盾,设置疑团,以引起读者的关注,而作者却不告知结果,造成读者疑惑、猜想、思索与期待的急切心理,把读者引进作品所创造的矛盾冲突和艺术境界之中,然后在适当的时候,解开悬念,揭示谜底。最终结局的出现、事实真相的揭示往往给人以强烈的心灵震撼,并引起读者持久的回味,深入的反思。

美国著名的短篇小说家欧·亨利《麦琪的礼物》一开始就写到女主人公德拉数钱,准备给她的丈夫杰姆买一件精美、珍贵而真正有价值的圣诞礼物。但哪来的钱呢?要买什么样的礼物才算精致、珍贵而真正有价值呢?杰姆收到礼物会怎样呢?这些悬念都吊起了读者的胃口,给读者以阅读上的等待,使读者想尽快知道结果,起到了引人入胜的效果。

三、抑扬反差法。

抑,即贬抑;扬,即褒扬。运用抑扬法,可以通过文笔的褒贬造成文势起伏,使文章前后造成强列的反差,形成鲜明的对比。

抑扬法有两种:一是欲扬先抑,一是欲抑先扬。

鲁迅小说《祝福 》中有一段关于祥林嫂再嫁的描述。文中先写祥林嫂哭着喊着不肯到贺家坳去,为了抗婚,一头撞在桌角上。当她发现贺老六是个和善的好人时,便相依为命过活,后来又有了孩子阿毛。本来可以安安稳稳地生活下去,没成想,贺老六病死,阿毛被狼吃掉。由悲转喜继而大悲,抑扬交错,起伏跌宕,形成多次摇摆。

四、巧合兴波法:

巧合,是让两个或两个以上的事物碰巧相遇或相合,使矛盾骤起或突然得到解决,从而产生曲折起伏的情节效果。

林冲大怒,离了李小二家,先去街上买把解腕尖刀,带在身上。前街后巷,一地里去寻。李小二夫妻两个,捏着两把汗。 …………街上寻了三五日,不见消耗,林冲也自心下慢了。

——— 《林教头风雪山神庙》

《德军剩下来的东西》(易名译): 战争结束了;他回到了从德军手里夺回来的故乡,他匆匆忙忙地在路灯昏黄的街上走着。一个女人捉住他的手,用吃醉了酒似的口气和他讲:“到哪儿去 是不是上我那里 ” 他笑笑,说:“不。不上你那里——我找我的情妇。”他回头看了女人一下。他们两个人走到路灯下。 女人突然嚷了起来:“啊!” 他也不由抓住了女人的肩头,迎着灯光。他的手指嵌进了女人的肉里。 他们的眼睛闪着光,他喊着:“约安!”把女人抱起来了。

五、误会铺陈法。

误会的产生大多是出于偶然,但如果能用偶然的误会来表现某些必然的事物,使人物之间的对话、行动、感情等都朝着意外的方向发展,从而使情节出现摇摆,往往收到极好的效果。运用误会法有时把底牌交给读者,让读者清醒的审视因误会而形成的矛盾冲突;有时使读者和人物同时误会,直至误会解决才恍然大悟;也可以使读者陷入迷津,产生疑团,在“误”与“不误”之间徘徊。

如沈从文的《边城》中,祖父听到大佬来给翠翠唱歌,非常高兴,第二天便进城去鼓励大佬继续唱歌:“你唱得很好,别人在梦里听着你那个歌,为那个歌带得很远,走了不少的路!你是第一号,是我们地方唱歌的第一号。”谁知唱歌的竟是二佬,祖父自己误会了,顿时“脸色那样难看”,文章的情节由此而曲折起来。

“这里等也不成。到我家里去,到那边点了灯的楼上去,等爷爷来找你好不好?”翠翠误会邀他进屋里去那个人的好意,正记着水手说的妇人丑事,她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去,本来从不骂人,这时正因等候祖父太久了,心中焦急得很,听人要她上去,以为欺侮了她,就轻轻的说:“你个悖时砍脑壳的!”

———《边城》

六、情感起伏法

情节运行过程中,让主人公的情感也随之忽喜忽悲,起起伏伏,或者在心理上出现不断反复的激烈冲突,可以形成情节的起伏之美。

契诃夫的《变色龙》写奥楚蔑洛夫处理狗咬人的事件,在短短的几分钟内,经历了五次变化。估计是一条野狗或是普通百姓的狗,那么就认为狗是“下贱胚子”,“原告”受了害,要教训狗的主人;听说是将军或将军哥哥的狗,那么狗是无辜的,夸这条狗“怪伶俐的”,“好一条小狗”,并且要以自己的名义派人把狗送到将军家去。在他情感和态度改变中,作品出现了多次摇摆,读者也从人物的表演中目睹了他媚上欺下,见风使舵的丑态。

常见的“摇摆”技巧

一、情节突转法

二、巧设悬念法

三、抑扬反差法

四、巧合兴波法 五、误会铺陈法

六、情感起伏法

以“太阳高悬,却下起了大雨。阿三正在打猎,一只兔子从他面前跑过······”为开头,设计一个情节紧张动人的故事。

要求:展开合理的想象,注意摇摆这个技巧的运用;注意情节的合理性。

小结:摇摆是小说运行的动力之一。了解小说情节摇摆的技巧,有助于提高对小说

的阅读和欣赏能力,也有助于在写作中独运匠心,写出跌宕起伏,摇曳多姿的好作品。

主体情节:

( )葫芦→( )葫芦→ ( )葫芦→ ( )葫芦

一、情节之基本模式

爱 买 失 弃

基本模式:

开端 → 发展 → 高潮 → 结局

枝干情节

①父亲和客人的谈话

②教员的爱好

③葫芦被卖了高价

二、情节之摇摆

主体情节:

爱葫芦 → 买葫芦 → 失葫芦 → 舍葫芦

枝干情节:

① ② ③

细小的摇摆,如《素芭》的心理活动,心理的摇摆使简单的情节更加丰满了。

大的摇摆。如《炮兽》、《丹柯》,在开头和结尾之间,设置了一个个细节左冲右突。

极端的摇摆。对之前情节和设想的否定,增强了小说的深度。茨威格的小说《一个女人一生中的二十四小时》结尾让人惊叹。

摇摆有大小

高潮细节

这位外来的教员,对于本地人爱好葫芦的风气心里本来不舒服;他是喜欢武士道的,每次名伶云右卫门来的时候,演四天戏,他倒要去听三天。学生在操场里唱戏,他也不怎么生气,可是对于清兵卫的葫芦,却气得连声音都抖起来 ……

在教员身后边的柱子上正挂着许多收拾好了的葫芦。清兵卫心头别别地跳着,怕他会注意到。

训斥了一顿之后,教员终于没有注意到葫芦,回去了。

三、细节之摇摆

思考:这组细节除了有刻画人物形象的作用之外,还有什么作用?可以删除吗?(请从读者的阅读心理和情节运行的角度考虑)

高潮细节

这位外来的教员,对于本地人爱好葫芦的风气心里本来不舒服;他是喜欢武士道的,每次名伶云右卫门来的时候,演四天戏,他倒要去听三天。学生在操场里唱戏,他也不怎么生气,可是对于清兵卫的葫芦,却气得连声音都抖起来 ……

在教员身后边的柱子上正挂着许多收拾好了的葫芦。清兵卫心头别别地跳着,怕他会注意到。

训斥了一顿之后,教员终于没有注意到葫芦,回去了。

摇摆:

小说运行时,不是毅然决然地向前奔突,而是在绝大部分时间里呈现出犹疑不定的状态。大多数小说情节运行并不呈现一条直线,作家不会让人物选择捷径一口气跑到底,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。就如同去某个目的地旅行,在旅程中因为路边的美景而不时作短暂逗留,虽耽搁了一点时间,却可以丰富旅行的经历。

自主阅读:找出文中其他类似的细节

小组合作:画出情节运行(摇摆)的示意图

交流讨论:1、这些细节表现了什么?2、删去后会怎样?

全班展示:分析摇摆以后的效果

三、细节之摇摆

在情节的摇摆中,可以化简单为复杂,化单调为丰富,化直白为含蓄,让平铺直叙变成跌宕起伏,使故事显得一波三折,引人入胜。

小说中的摇摆有怎样的作用?

主人公在“要数据”还是“要情感”的一次次的冲突和挣扎中,经受着心灵的选择与追求。第一次,“数据的较量”(故事情节的发生),是看重数据,还是不看重数据?挣扎的结果是,“我”选择了“乱数”。第二次,“爱的较量”(故事情节的发展),是爱数据,还是爱姑娘?挣扎的结果是,“我”选择了“不数”。第三次是“情感的较量”(故事情节高潮),是要饭碗,还是要情感?挣扎的结果是,“我”选择了“漏数”。“我”的暗恋,“我”的追求的目的是什么,会不会有一个现实的结果?作者把小说的故事情节继续构建任务让给了读者。

《在桥边》的情节有怎样的“摇摆”?

常见的“摇摆”技巧

一、情节突转法

情节突转法是指记叙事件时,顺着一个方向铺陈渲染,把读者的注意力和情感愿望吸引到这个方向发展的一种可能性上去,然后情节运行突然出现转折,事件的结局、人物的命运也由此而改变。这样可以使文章有起有落,富于变化,平中见奇。

微型小说《猎狮》: 伊丽薇娜的弟弟佛来特伴着她的丈夫巴布尔去非洲打猎。不久,她在家里接获弟弟的电报:“巴布尔猎狮身死——佛来特。” 伊丽薇娜不胜悲伤,回电给弟弟:“运其尸体回家。”三周后从非洲运回一个大包裹,里面是一具狮尸。她又赶发了一个电报:“狮收到,弟误,请寄巴布尔尸。” 很快,又收到了非洲回电:“无误,巴布尔在狮腹内——佛来特。”

二、巧设悬念法

巧设悬念,就是指作者在展开故事情节、安排矛盾冲突时,利用读者对叙述的人物或事件的动态表示强烈期待或关切的心理状态,在开头或文中提出问题,摆出矛盾,设置疑团,以引起读者的关注,而作者却不告知结果,造成读者疑惑、猜想、思索与期待的急切心理,把读者引进作品所创造的矛盾冲突和艺术境界之中,然后在适当的时候,解开悬念,揭示谜底。最终结局的出现、事实真相的揭示往往给人以强烈的心灵震撼,并引起读者持久的回味,深入的反思。

美国著名的短篇小说家欧·亨利《麦琪的礼物》一开始就写到女主人公德拉数钱,准备给她的丈夫杰姆买一件精美、珍贵而真正有价值的圣诞礼物。但哪来的钱呢?要买什么样的礼物才算精致、珍贵而真正有价值呢?杰姆收到礼物会怎样呢?这些悬念都吊起了读者的胃口,给读者以阅读上的等待,使读者想尽快知道结果,起到了引人入胜的效果。

三、抑扬反差法。

抑,即贬抑;扬,即褒扬。运用抑扬法,可以通过文笔的褒贬造成文势起伏,使文章前后造成强列的反差,形成鲜明的对比。

抑扬法有两种:一是欲扬先抑,一是欲抑先扬。

鲁迅小说《祝福 》中有一段关于祥林嫂再嫁的描述。文中先写祥林嫂哭着喊着不肯到贺家坳去,为了抗婚,一头撞在桌角上。当她发现贺老六是个和善的好人时,便相依为命过活,后来又有了孩子阿毛。本来可以安安稳稳地生活下去,没成想,贺老六病死,阿毛被狼吃掉。由悲转喜继而大悲,抑扬交错,起伏跌宕,形成多次摇摆。

四、巧合兴波法:

巧合,是让两个或两个以上的事物碰巧相遇或相合,使矛盾骤起或突然得到解决,从而产生曲折起伏的情节效果。

林冲大怒,离了李小二家,先去街上买把解腕尖刀,带在身上。前街后巷,一地里去寻。李小二夫妻两个,捏着两把汗。 …………街上寻了三五日,不见消耗,林冲也自心下慢了。

——— 《林教头风雪山神庙》

《德军剩下来的东西》(易名译): 战争结束了;他回到了从德军手里夺回来的故乡,他匆匆忙忙地在路灯昏黄的街上走着。一个女人捉住他的手,用吃醉了酒似的口气和他讲:“到哪儿去 是不是上我那里 ” 他笑笑,说:“不。不上你那里——我找我的情妇。”他回头看了女人一下。他们两个人走到路灯下。 女人突然嚷了起来:“啊!” 他也不由抓住了女人的肩头,迎着灯光。他的手指嵌进了女人的肉里。 他们的眼睛闪着光,他喊着:“约安!”把女人抱起来了。

五、误会铺陈法。

误会的产生大多是出于偶然,但如果能用偶然的误会来表现某些必然的事物,使人物之间的对话、行动、感情等都朝着意外的方向发展,从而使情节出现摇摆,往往收到极好的效果。运用误会法有时把底牌交给读者,让读者清醒的审视因误会而形成的矛盾冲突;有时使读者和人物同时误会,直至误会解决才恍然大悟;也可以使读者陷入迷津,产生疑团,在“误”与“不误”之间徘徊。

如沈从文的《边城》中,祖父听到大佬来给翠翠唱歌,非常高兴,第二天便进城去鼓励大佬继续唱歌:“你唱得很好,别人在梦里听着你那个歌,为那个歌带得很远,走了不少的路!你是第一号,是我们地方唱歌的第一号。”谁知唱歌的竟是二佬,祖父自己误会了,顿时“脸色那样难看”,文章的情节由此而曲折起来。

“这里等也不成。到我家里去,到那边点了灯的楼上去,等爷爷来找你好不好?”翠翠误会邀他进屋里去那个人的好意,正记着水手说的妇人丑事,她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去,本来从不骂人,这时正因等候祖父太久了,心中焦急得很,听人要她上去,以为欺侮了她,就轻轻的说:“你个悖时砍脑壳的!”

———《边城》

六、情感起伏法

情节运行过程中,让主人公的情感也随之忽喜忽悲,起起伏伏,或者在心理上出现不断反复的激烈冲突,可以形成情节的起伏之美。

契诃夫的《变色龙》写奥楚蔑洛夫处理狗咬人的事件,在短短的几分钟内,经历了五次变化。估计是一条野狗或是普通百姓的狗,那么就认为狗是“下贱胚子”,“原告”受了害,要教训狗的主人;听说是将军或将军哥哥的狗,那么狗是无辜的,夸这条狗“怪伶俐的”,“好一条小狗”,并且要以自己的名义派人把狗送到将军家去。在他情感和态度改变中,作品出现了多次摇摆,读者也从人物的表演中目睹了他媚上欺下,见风使舵的丑态。

常见的“摇摆”技巧

一、情节突转法

二、巧设悬念法

三、抑扬反差法

四、巧合兴波法 五、误会铺陈法

六、情感起伏法

以“太阳高悬,却下起了大雨。阿三正在打猎,一只兔子从他面前跑过······”为开头,设计一个情节紧张动人的故事。

要求:展开合理的想象,注意摇摆这个技巧的运用;注意情节的合理性。

小结:摇摆是小说运行的动力之一。了解小说情节摇摆的技巧,有助于提高对小说

的阅读和欣赏能力,也有助于在写作中独运匠心,写出跌宕起伏,摇曳多姿的好作品。

同课章节目录