北师大版语文必修1第1单元第2课 诗二首

文档属性

| 名称 | 北师大版语文必修1第1单元第2课 诗二首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 688.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-14 20:33:46 | ||

图片预览

文档简介

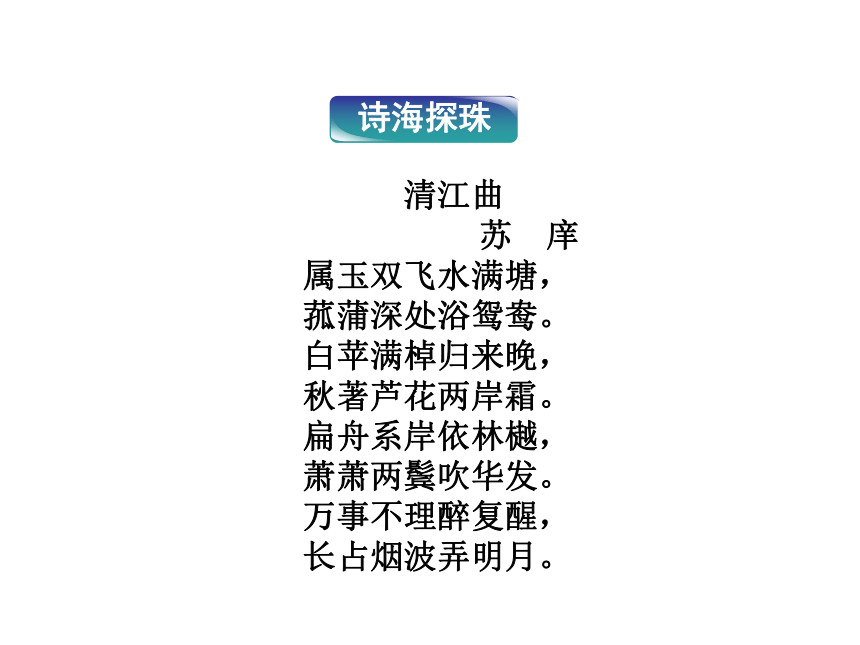

课件31张PPT。第2课 诗二首 清江曲

苏 庠

属玉双飞水满塘,

菰蒲深处浴鸳鸯。

白苹满棹归来晚,

秋著芦花两岸霜。

扁舟系岸依林樾,

萧萧两鬓吹华发。

万事不理醉复醒,

长占烟波弄明月。【赏析】 这首诗描绘了作者啸傲江湖、放任自适的闲逸生活。前六句所写,既是诗人隐逸生活的一日,又是长年生活的缩影。一、二句写观赏,三、四句写归来,五、六句写系舟,最末两句,诗人表明自己的志趣。“万事不理”,指不问人事,不与世事。观其一生出处,这里有着诗人与现实不合作的意味在内。“弄明月”,指赏玩月色。这首诗,以属玉、鸳鸯、菰蒲、白苹、芦花、扁舟、林樾等景物,创造出一种幽美清新的江湖世界,活动在其间的诗人,又是一位孤高出尘、自由不羁的隐逸者,因此,全诗给人以一种脱尽尘世烟火的感觉,而使苏轼大为赞赏:“此篇若置太白集中,谁复疑其非也?”(胡仔《苕溪渔隐丛话》引)认为可与李白诗媲美。 课堂互动探究知能优化演练第 2课

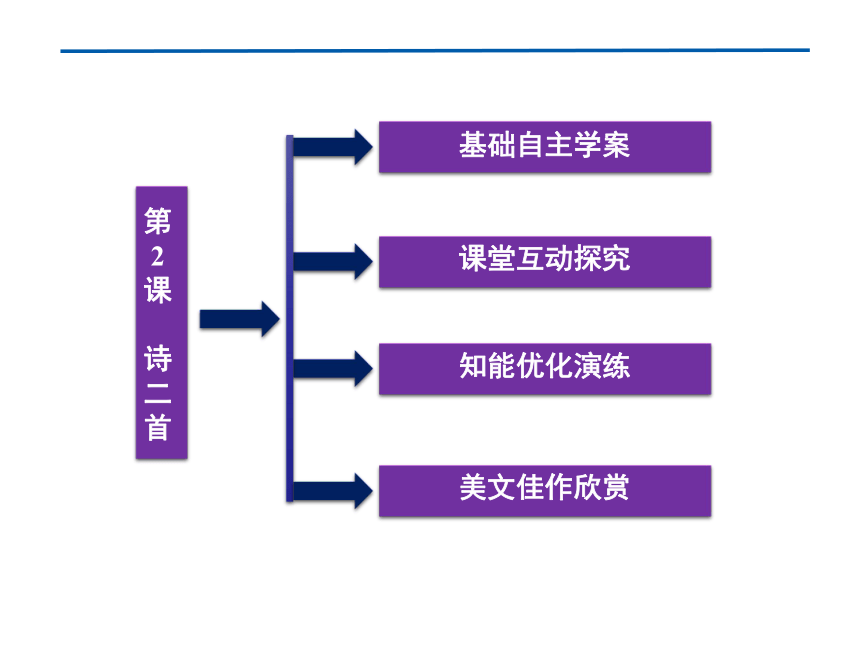

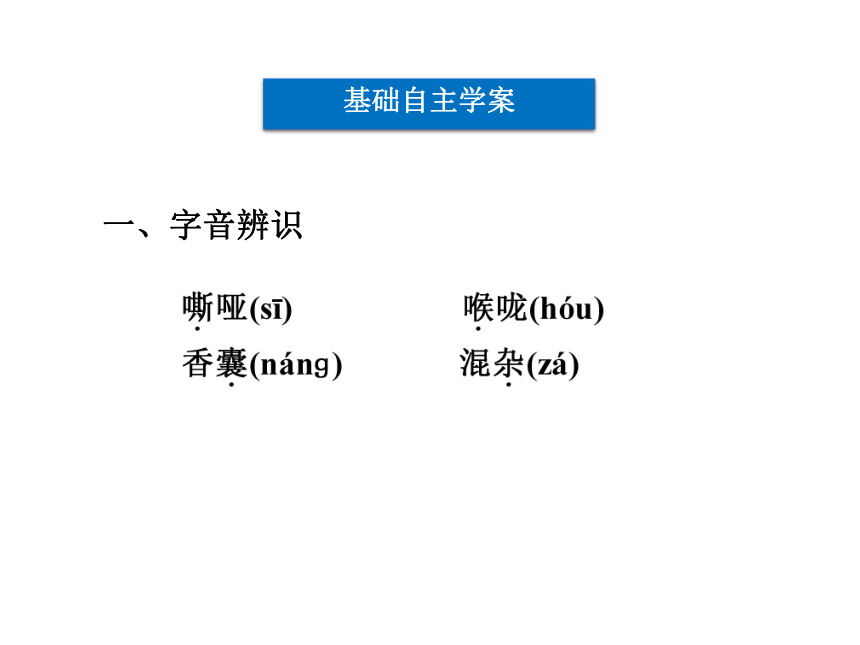

诗二首基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案一、字音辨识二、词语释义

①嘶哑:__________________。

②汹涌:_______________________________。

③腐烂:____________。

④深沉:_______________________________________。

⑤香囊:________________________________。

⑥声嘶力竭:____________________________________。

⑦心酸:__________________。

⑧践踏:______________________________。声音沙哑(水)猛烈地向上涌或向前翻滚烂掉,朽坏指声音低沉;形容程度深;沉稳,不外露一种盛有香料的饰物,即香袋嗓子喊哑,用尽力气。形容用劲地叫嚷呼号内心悲痛比喻摧残。如凭借势力践踏乡邻三、文学常识

走近作者

艾青(1910—1996),著名诗人,

原名_______,笔名有莪加、克

阿、林壁等,浙江金华人。早

年留学法国,回国后积极从事

革命活动。成名作______________________发表于1933年,这是他发表的第一首诗,奠定了他诗歌的基本艺术特征和他在现代文学史上的重要地位。蒋海澄《大堰河——我的保姆》早年赴法留学时,接触了俄罗斯批判现实主义小说、苏维埃十月革命的小说、诗歌及欧洲现代诗歌。他是对中国新诗产生过重要影响的诗人,被聂鲁达誉为“中国诗坛泰斗”。 其作品被译成几十种文字。著有《大堰河——我的保姆》、《北方》、《向太阳》、《黎明的通知》等诗集。阿赫玛托娃(1889—1966),

_____女诗人。生于一个

海军机械师的家庭。曾就读

于皇村中学与基辅女子高等

学校。她和前夫古米廖夫同

是阿克梅派的杰出代表。出版的诗集有《黄昏》、《念珠》、《白色的云朵》、《车前草》)、《耶稣纪元》以及长诗《没有主人公的长诗》、组诗《安魂曲》等。苏联四、经典语段

为什么我的眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉……

(《我爱这土地》)

可是,当我们躺在它的怀抱里,我们/就变成了它,/因此,我们才如此自然地把它称为/自己的家。

(《故土》)课堂互动探究主题感悟

1.《我爱这土地》

这是一首在现代诗歌史上广泛传诵的抒情名篇,以一只鸟生死眷恋土地作比,形象抒发了深沉而真挚的爱国情感。诗人艾青用“嘶哑”来形容鸟儿鸣唱的歌喉,更能表达诗人为祖国前途、命运担忧,心力交瘁的情状。2.《故土》

这首诗最大特点是以沉郁的笔调、独特的视角揭示了土地的双重性——渺小、卑微、轻贱而又那么博大、深沉与厚重。诗人巧妙将泥土的品性与生活于这片大地上的人融合为一,既传达出诗人对故土血肉相依的深情,又体现了诗人土地般宽厚博大的胸怀,读来感动人心。技法借鉴

1.《我爱这土地》

这首诗的显著特点是篇幅短小,构思精巧。土地是个博大的意象,诗人选择它作为寄情的对象、倾诉的对象,其境界极其广阔,意象极其丰富,诗人的情思是多角度、多层次的,诗人的想像和诗思的回旋天地也是无限自由、广阔的。但他没有把诗的篇幅拉长,不让诗的情思散漫开去,而只把诗人对土地广阔而深厚的爱浓缩在10行诗中,并且取得了最佳的艺术效果。2.《故土》

阿赫玛托娃以短诗见长,往往平中见奇:常景见奇思,常物见奇意,常事见奇情,常语见奇趣。这首诗似信手拈来,撷取身边之物借喻内心感受,一切却浑然天成。在诗中,作者没有直接说“我赞美”之类的话,而是以物开题,借景抒情。“故土”在她的笔下是会说话的精灵,是主人公最亲密的朋友。文脉·探究

1.“假如我是一只鸟,/我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”,这两行诗作为《我爱这土地》的开头,为全诗定下了怎样的基调?

【提示】 在诗的开头,诗人把“我”假设为一只“鸟”的形象,而且这“鸟”是饱受磨难的喉咙嘶哑的鸟,使读者立刻被诗人的忧患意识所感染。这忧患意识来自对多灾多难的祖国博大深沉的爱。诗歌就在这样的基调下,进一步展开了对鸟儿歌唱对象的描述,它们是:土地、河流、风、黎明。从四个歌唱对象前面的修饰词语看来,它们都是长期遭受风雨打击、悲愤满怀、奋力抗争的形象,与下文鸟儿献身于土地的精神正相吻合,这就强化了诗人所要表现的“爱土地”“爱祖国”的主题。2.鸟儿歌唱的“土地”“河流”“风”的前面分别有“暴风雨所打击的”“悲愤的”“激怒的”这些修饰语,其作用是什么?【提示】 这些修饰语限定语丰富了意象的内涵,突出了鸟儿的“爱国者”“吹号者”的形象:歌唱“暴风雨所打击的”“土地”,虽然祖国大地在日本帝国主义的铁蹄下正遭受苦难,做为一只在炮火中力薄势单的鸟儿,却勇敢地护卫着生于斯长于斯的祖国,不但不会弃之而去,而且为它的解放加油呐喊;歌唱汹涌着“悲愤的”“河流”,吹刮着“激怒”的“风”,就是在为中国人民满怀悲愤满腔怒火地掀起反抗日本帝国主义的斗争而呼号礼赞,目的是等到无比“温柔的黎明”来到的那一天。3.《我爱这土地》中出现了许多“的”字,这样会不会拖泥带水,冲淡了诗味,谈谈你的理解。【提示】 我们知道,写诗多半是忌用或少用“的”字的,那些民歌体作品不必谈了,就是自由诗创作,也有不少人害怕“的”字多的,这样往往显得拖泥带水,冲淡了诗味。艾青则不然,他敢于用由一系列“的”字组成的长句来抒发缠绵而深沉的感情,喜欢在所描写的对象前面加上大量的形容词和修饰语,以展现对象的神采风貌,形成一种特殊的立体感和雕塑感,这也正是艾青诗作不同于其他诗作的一个重要特色。

4.在《故土》中诗人为什么偏偏选用这些意象?

【名师点拨】 诗人饱经忧患,面对灾难深重的祖国,这时诗人心中的祖国形象不再是被美化了的所谓广袤的、肥沃的、覆盖着皑皑冰雪和白桦林的美丽意象,而是哺育了千千万万苦难民众,却又被践踏蹂躏的土地,就是那个司空见惯的、肮脏的、卑微的,那个我们生于斯、长于斯、最后还要埋于斯的污泥沙砾等。5.诗人对祖国的认识应超越了一般诗人,根据英语十四行诗的结构特点,思考诗人对“故土”的认识经历了怎样的过程?揣摩每个层次的思想感情,理解诗歌情感发展的脉络。

【名师点拨】 这首诗歌前八句主要写我们对故土的通常的态度——熟悉得都忘记了她的存在。诗人与故土一起受难、承受厄运。情感总体是沉郁的,后四句在沉郁的情感上掀起微微的波澜。最后六句分两层,前四句是对上面陈述的回答,是对践踏国土的深痛的反思;后两句带有警句式的转折意味,是对国土的理性的思索与透彻认识,这里表现了诗人真诚而又深厚的爱国之情。知能优化演练美文佳作欣赏土 地

韩少功

吃着自己种出来的瓜菜,觉得它们每一样都有来历,每一样都有故事。什么时候下的种,什么时候发的芽,什么时候开的花……往事历历在目。

虫子差点吃掉了新芽,曾让你着急。一场大雨及时解除了旱情,曾让你欣喜。转眼间,几个瓜突然膨胀了好几圈,胖娃娃一般藏在绿叶深处,不知天高地厚地大乱家规,大哭大笑又大喊大叫,必定让你惊诧莫名。有时候,瓜藤长袖飘飞,羽化登仙,一眨眼就缘着一根电线杆攀向高高蓝天,在太阳或月亮那里开花结果,让你搬来椅子再加上梯子,仍然望天兴叹。你看见一条弯弯的丝瓜挂在电线上,像电信局悬下来的一个野外的话筒:刚才是谁在这里通话而且是与谁通话?或者说这么多电话筒从瓜藤下来,从土地里抛撒出来,一心想告知我们远古的秘密却从来无人接听? 你想象根系在黑暗的土地下嗞嗞嗞地伸长,真正侧耳去听,它们就屏住呼吸一声不响了。你想象枝叶在悄悄地伸腰踢腿挤眉弄眼,猛回头看,它们便各就各位一本正经若无其事了。你从不敢手指瓜果,怕它们真像邻居老吴伯说的那样一指就谢,怕它们害羞和胆怯,于是气呼呼地不再合作,总之,它们是有表情,有语言的,是你生活的一部分,最后来到餐桌上,进入你的口腔,成为你身体的一部分。这几乎不是吃饭,而是游子归家,是你与你自己久别后的团聚,也是你与土地一次交流的结束。你会突然想起以前在都市菜市场里买来的那些瓜菜。干净、整齐而且陌生,就像兑换它们的钞票一样陌生。它们也是

瓜菜,但它们对于享用者来说是一些没有过程的结果,就像没有爱情的婚姻,没有学习的毕业,于是能塞饱你的肚子却不能进入你的大脑,无法填注你感情的空空荡荡。难怪都市里的不少孩子都不识瓜菜了,鸡蛋似乎是冰箱生出来的,白菜似乎是超级市场里长出来的,看见松树就说是“圣诞树”,看见鸭子就说是“唐老鸭”。在一个工业化和商品化的时代,人们正在越来越远离土地上的过程。这真是让人遗憾。什么是生命呢?什么是人呢?人不能吃钢铁和水泥,更不能吃钞票,而只能通过植物和动物构成的食品,只能通过土地上的种植与养殖,与大自然进行能量的交流和置换。这就是最基本的生存,就是农业的意义,是人们在任何时候都只能以土地为母的原因。英文中culture指文化与文明,也指种植和养殖,显示出农业在往日文化与文明中的至尊身份和核心地位。那时候的人其实比我们洞明。总有一天,在工业化和商品化的大潮激荡之处,人们终究会猛醒过来,终究会明白绿遍天涯的大地仍是我们的生命之源,比任何东西都重要得多。

那才是人类culture又一次伟大的苏醒。【赏评】 这篇散文语言简单朴质,感情却炙热真实,读后不禁深深为韩少功的人文关怀和理性精神而折服。作者联系自己在乡村的经历,与城市生活相比较,突出了现代人对土地,对自然的冷漠。城市的高速发展将人们围困于一群“钢筋铁兽”中,远离了土地,远离了自然。都市的繁华让人们逐渐淡忘了土地,淡忘了自然给予的一切,淡忘了生命的意义。作者认为:总有一天,人们会猛醒过来,终究会明白绿遍天涯的大地仍是我们的生命之源,比任何东西都重要得多。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

苏 庠

属玉双飞水满塘,

菰蒲深处浴鸳鸯。

白苹满棹归来晚,

秋著芦花两岸霜。

扁舟系岸依林樾,

萧萧两鬓吹华发。

万事不理醉复醒,

长占烟波弄明月。【赏析】 这首诗描绘了作者啸傲江湖、放任自适的闲逸生活。前六句所写,既是诗人隐逸生活的一日,又是长年生活的缩影。一、二句写观赏,三、四句写归来,五、六句写系舟,最末两句,诗人表明自己的志趣。“万事不理”,指不问人事,不与世事。观其一生出处,这里有着诗人与现实不合作的意味在内。“弄明月”,指赏玩月色。这首诗,以属玉、鸳鸯、菰蒲、白苹、芦花、扁舟、林樾等景物,创造出一种幽美清新的江湖世界,活动在其间的诗人,又是一位孤高出尘、自由不羁的隐逸者,因此,全诗给人以一种脱尽尘世烟火的感觉,而使苏轼大为赞赏:“此篇若置太白集中,谁复疑其非也?”(胡仔《苕溪渔隐丛话》引)认为可与李白诗媲美。 课堂互动探究知能优化演练第 2课

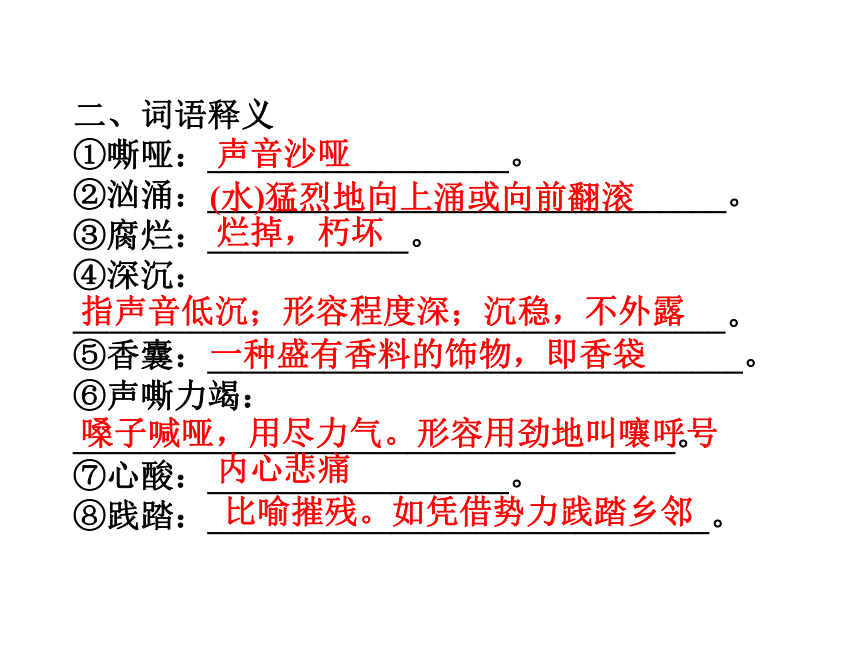

诗二首基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案一、字音辨识二、词语释义

①嘶哑:__________________。

②汹涌:_______________________________。

③腐烂:____________。

④深沉:_______________________________________。

⑤香囊:________________________________。

⑥声嘶力竭:____________________________________。

⑦心酸:__________________。

⑧践踏:______________________________。声音沙哑(水)猛烈地向上涌或向前翻滚烂掉,朽坏指声音低沉;形容程度深;沉稳,不外露一种盛有香料的饰物,即香袋嗓子喊哑,用尽力气。形容用劲地叫嚷呼号内心悲痛比喻摧残。如凭借势力践踏乡邻三、文学常识

走近作者

艾青(1910—1996),著名诗人,

原名_______,笔名有莪加、克

阿、林壁等,浙江金华人。早

年留学法国,回国后积极从事

革命活动。成名作______________________发表于1933年,这是他发表的第一首诗,奠定了他诗歌的基本艺术特征和他在现代文学史上的重要地位。蒋海澄《大堰河——我的保姆》早年赴法留学时,接触了俄罗斯批判现实主义小说、苏维埃十月革命的小说、诗歌及欧洲现代诗歌。他是对中国新诗产生过重要影响的诗人,被聂鲁达誉为“中国诗坛泰斗”。 其作品被译成几十种文字。著有《大堰河——我的保姆》、《北方》、《向太阳》、《黎明的通知》等诗集。阿赫玛托娃(1889—1966),

_____女诗人。生于一个

海军机械师的家庭。曾就读

于皇村中学与基辅女子高等

学校。她和前夫古米廖夫同

是阿克梅派的杰出代表。出版的诗集有《黄昏》、《念珠》、《白色的云朵》、《车前草》)、《耶稣纪元》以及长诗《没有主人公的长诗》、组诗《安魂曲》等。苏联四、经典语段

为什么我的眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉……

(《我爱这土地》)

可是,当我们躺在它的怀抱里,我们/就变成了它,/因此,我们才如此自然地把它称为/自己的家。

(《故土》)课堂互动探究主题感悟

1.《我爱这土地》

这是一首在现代诗歌史上广泛传诵的抒情名篇,以一只鸟生死眷恋土地作比,形象抒发了深沉而真挚的爱国情感。诗人艾青用“嘶哑”来形容鸟儿鸣唱的歌喉,更能表达诗人为祖国前途、命运担忧,心力交瘁的情状。2.《故土》

这首诗最大特点是以沉郁的笔调、独特的视角揭示了土地的双重性——渺小、卑微、轻贱而又那么博大、深沉与厚重。诗人巧妙将泥土的品性与生活于这片大地上的人融合为一,既传达出诗人对故土血肉相依的深情,又体现了诗人土地般宽厚博大的胸怀,读来感动人心。技法借鉴

1.《我爱这土地》

这首诗的显著特点是篇幅短小,构思精巧。土地是个博大的意象,诗人选择它作为寄情的对象、倾诉的对象,其境界极其广阔,意象极其丰富,诗人的情思是多角度、多层次的,诗人的想像和诗思的回旋天地也是无限自由、广阔的。但他没有把诗的篇幅拉长,不让诗的情思散漫开去,而只把诗人对土地广阔而深厚的爱浓缩在10行诗中,并且取得了最佳的艺术效果。2.《故土》

阿赫玛托娃以短诗见长,往往平中见奇:常景见奇思,常物见奇意,常事见奇情,常语见奇趣。这首诗似信手拈来,撷取身边之物借喻内心感受,一切却浑然天成。在诗中,作者没有直接说“我赞美”之类的话,而是以物开题,借景抒情。“故土”在她的笔下是会说话的精灵,是主人公最亲密的朋友。文脉·探究

1.“假如我是一只鸟,/我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”,这两行诗作为《我爱这土地》的开头,为全诗定下了怎样的基调?

【提示】 在诗的开头,诗人把“我”假设为一只“鸟”的形象,而且这“鸟”是饱受磨难的喉咙嘶哑的鸟,使读者立刻被诗人的忧患意识所感染。这忧患意识来自对多灾多难的祖国博大深沉的爱。诗歌就在这样的基调下,进一步展开了对鸟儿歌唱对象的描述,它们是:土地、河流、风、黎明。从四个歌唱对象前面的修饰词语看来,它们都是长期遭受风雨打击、悲愤满怀、奋力抗争的形象,与下文鸟儿献身于土地的精神正相吻合,这就强化了诗人所要表现的“爱土地”“爱祖国”的主题。2.鸟儿歌唱的“土地”“河流”“风”的前面分别有“暴风雨所打击的”“悲愤的”“激怒的”这些修饰语,其作用是什么?【提示】 这些修饰语限定语丰富了意象的内涵,突出了鸟儿的“爱国者”“吹号者”的形象:歌唱“暴风雨所打击的”“土地”,虽然祖国大地在日本帝国主义的铁蹄下正遭受苦难,做为一只在炮火中力薄势单的鸟儿,却勇敢地护卫着生于斯长于斯的祖国,不但不会弃之而去,而且为它的解放加油呐喊;歌唱汹涌着“悲愤的”“河流”,吹刮着“激怒”的“风”,就是在为中国人民满怀悲愤满腔怒火地掀起反抗日本帝国主义的斗争而呼号礼赞,目的是等到无比“温柔的黎明”来到的那一天。3.《我爱这土地》中出现了许多“的”字,这样会不会拖泥带水,冲淡了诗味,谈谈你的理解。【提示】 我们知道,写诗多半是忌用或少用“的”字的,那些民歌体作品不必谈了,就是自由诗创作,也有不少人害怕“的”字多的,这样往往显得拖泥带水,冲淡了诗味。艾青则不然,他敢于用由一系列“的”字组成的长句来抒发缠绵而深沉的感情,喜欢在所描写的对象前面加上大量的形容词和修饰语,以展现对象的神采风貌,形成一种特殊的立体感和雕塑感,这也正是艾青诗作不同于其他诗作的一个重要特色。

4.在《故土》中诗人为什么偏偏选用这些意象?

【名师点拨】 诗人饱经忧患,面对灾难深重的祖国,这时诗人心中的祖国形象不再是被美化了的所谓广袤的、肥沃的、覆盖着皑皑冰雪和白桦林的美丽意象,而是哺育了千千万万苦难民众,却又被践踏蹂躏的土地,就是那个司空见惯的、肮脏的、卑微的,那个我们生于斯、长于斯、最后还要埋于斯的污泥沙砾等。5.诗人对祖国的认识应超越了一般诗人,根据英语十四行诗的结构特点,思考诗人对“故土”的认识经历了怎样的过程?揣摩每个层次的思想感情,理解诗歌情感发展的脉络。

【名师点拨】 这首诗歌前八句主要写我们对故土的通常的态度——熟悉得都忘记了她的存在。诗人与故土一起受难、承受厄运。情感总体是沉郁的,后四句在沉郁的情感上掀起微微的波澜。最后六句分两层,前四句是对上面陈述的回答,是对践踏国土的深痛的反思;后两句带有警句式的转折意味,是对国土的理性的思索与透彻认识,这里表现了诗人真诚而又深厚的爱国之情。知能优化演练美文佳作欣赏土 地

韩少功

吃着自己种出来的瓜菜,觉得它们每一样都有来历,每一样都有故事。什么时候下的种,什么时候发的芽,什么时候开的花……往事历历在目。

虫子差点吃掉了新芽,曾让你着急。一场大雨及时解除了旱情,曾让你欣喜。转眼间,几个瓜突然膨胀了好几圈,胖娃娃一般藏在绿叶深处,不知天高地厚地大乱家规,大哭大笑又大喊大叫,必定让你惊诧莫名。有时候,瓜藤长袖飘飞,羽化登仙,一眨眼就缘着一根电线杆攀向高高蓝天,在太阳或月亮那里开花结果,让你搬来椅子再加上梯子,仍然望天兴叹。你看见一条弯弯的丝瓜挂在电线上,像电信局悬下来的一个野外的话筒:刚才是谁在这里通话而且是与谁通话?或者说这么多电话筒从瓜藤下来,从土地里抛撒出来,一心想告知我们远古的秘密却从来无人接听? 你想象根系在黑暗的土地下嗞嗞嗞地伸长,真正侧耳去听,它们就屏住呼吸一声不响了。你想象枝叶在悄悄地伸腰踢腿挤眉弄眼,猛回头看,它们便各就各位一本正经若无其事了。你从不敢手指瓜果,怕它们真像邻居老吴伯说的那样一指就谢,怕它们害羞和胆怯,于是气呼呼地不再合作,总之,它们是有表情,有语言的,是你生活的一部分,最后来到餐桌上,进入你的口腔,成为你身体的一部分。这几乎不是吃饭,而是游子归家,是你与你自己久别后的团聚,也是你与土地一次交流的结束。你会突然想起以前在都市菜市场里买来的那些瓜菜。干净、整齐而且陌生,就像兑换它们的钞票一样陌生。它们也是

瓜菜,但它们对于享用者来说是一些没有过程的结果,就像没有爱情的婚姻,没有学习的毕业,于是能塞饱你的肚子却不能进入你的大脑,无法填注你感情的空空荡荡。难怪都市里的不少孩子都不识瓜菜了,鸡蛋似乎是冰箱生出来的,白菜似乎是超级市场里长出来的,看见松树就说是“圣诞树”,看见鸭子就说是“唐老鸭”。在一个工业化和商品化的时代,人们正在越来越远离土地上的过程。这真是让人遗憾。什么是生命呢?什么是人呢?人不能吃钢铁和水泥,更不能吃钞票,而只能通过植物和动物构成的食品,只能通过土地上的种植与养殖,与大自然进行能量的交流和置换。这就是最基本的生存,就是农业的意义,是人们在任何时候都只能以土地为母的原因。英文中culture指文化与文明,也指种植和养殖,显示出农业在往日文化与文明中的至尊身份和核心地位。那时候的人其实比我们洞明。总有一天,在工业化和商品化的大潮激荡之处,人们终究会猛醒过来,终究会明白绿遍天涯的大地仍是我们的生命之源,比任何东西都重要得多。

那才是人类culture又一次伟大的苏醒。【赏评】 这篇散文语言简单朴质,感情却炙热真实,读后不禁深深为韩少功的人文关怀和理性精神而折服。作者联系自己在乡村的经历,与城市生活相比较,突出了现代人对土地,对自然的冷漠。城市的高速发展将人们围困于一群“钢筋铁兽”中,远离了土地,远离了自然。都市的繁华让人们逐渐淡忘了土地,淡忘了自然给予的一切,淡忘了生命的意义。作者认为:总有一天,人们会猛醒过来,终究会明白绿遍天涯的大地仍是我们的生命之源,比任何东西都重要得多。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录