北师大版语文必修1第4单元第11课 自然界和社会

文档属性

| 名称 | 北师大版语文必修1第4单元第11课 自然界和社会 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 557.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-14 20:34:28 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第11课 自然界和社会次韵平甫金山会宿寄亲友

王安石

天末海门横北固,

烟中沙岸似西兴。

已无船舫犹闻笛,

远有楼台祗见灯。

山月入松金破碎,

江风吹水雪崩腾。

飘然欲作乘桴计,

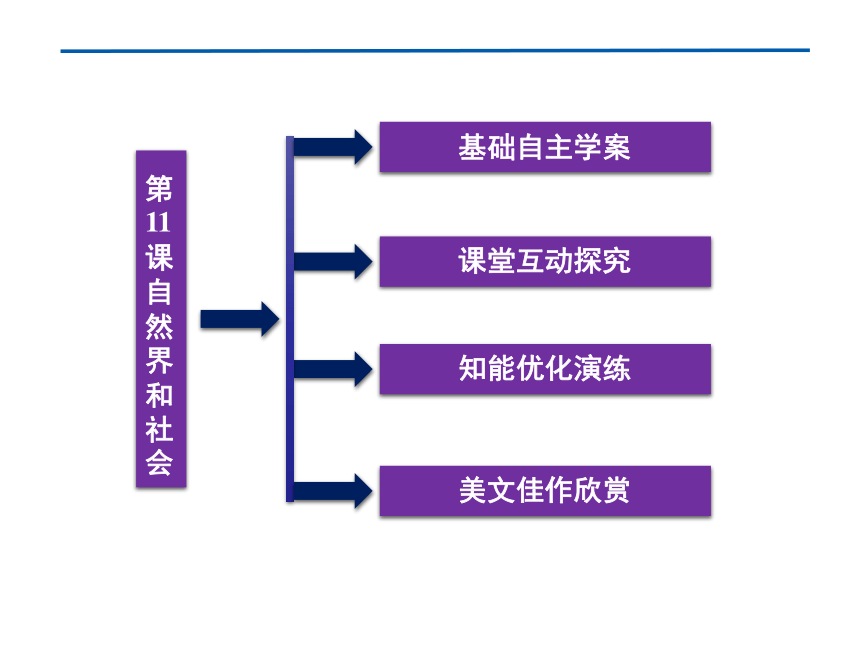

一到扶桑恨未能。【赏析】 这是首描写金山寺夜景的律诗。前三联写景,最后一联抒情。开头境界阔大,极苍苍茫茫之致,如高山坠石,出人意外,有气势,有魄力。颔联先写笛声,再写灯火,这一联是暗写镇江之繁华,画面虽然显得孤寂,却也生动地描绘出江上清丽的夜景,极富金山寺独特风貌。颈联先写月色,一个“入”字,将山月写活,似乎山月钻到了松林间,在林间洒下斑驳的倩影,银光点点,令人陶醉。再写江水,那滔天的白浪又像是积雪崩落。这两句一静一动,有声有色,富有诗情画意。这首诗是王安石前期作品,雄心勃勃的他只有“恨未能”才是真的,他绝对不会放弃自己的主张,“羽化而登仙”只是一闪念而已。 课堂互动探究知能优化演练第11课 自然界和社会基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案一、字音辨识二、词语释义

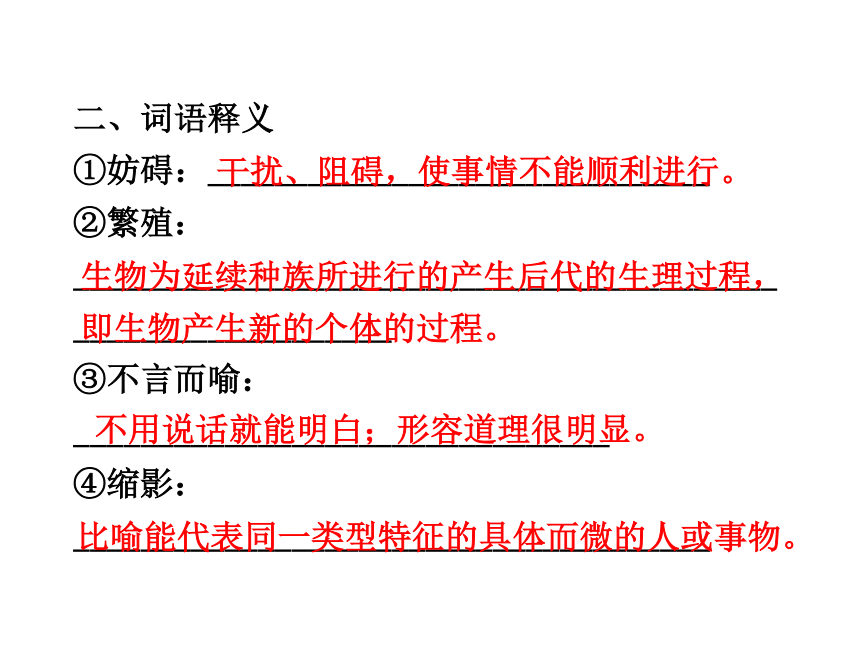

①妨碍:______________________________

②繁殖:_____________________________________________________________

③不言而喻:________________________________

④缩影:______________________________________干扰、阻碍,使事情不能顺利进行。生物为延续种族所进行的产生后代的生理过程,即生物产生新的个体的过程。不用说话就能明白;形容道理很明显。比喻能代表同一类型特征的具体而微的人或事物。⑤陶醉:_____________________________________

⑥出乎意料:_______________________________________________

⑦不毛之地:_____________________________________

⑧贮藏:____________

⑨枯竭:_________________________

⑩荒谬:_____________________________表示很满意地沉浸在某种境界或思想活动中。指事先对情况与结果的估计,超出人们的料想猜测之外。不生长草木庄稼的荒地;形容荒凉、贫瘠。储藏起来。干涸;断绝;缺乏,消失。荒唐,非常离谱,非常不合情理。三、文学常识

走近作者

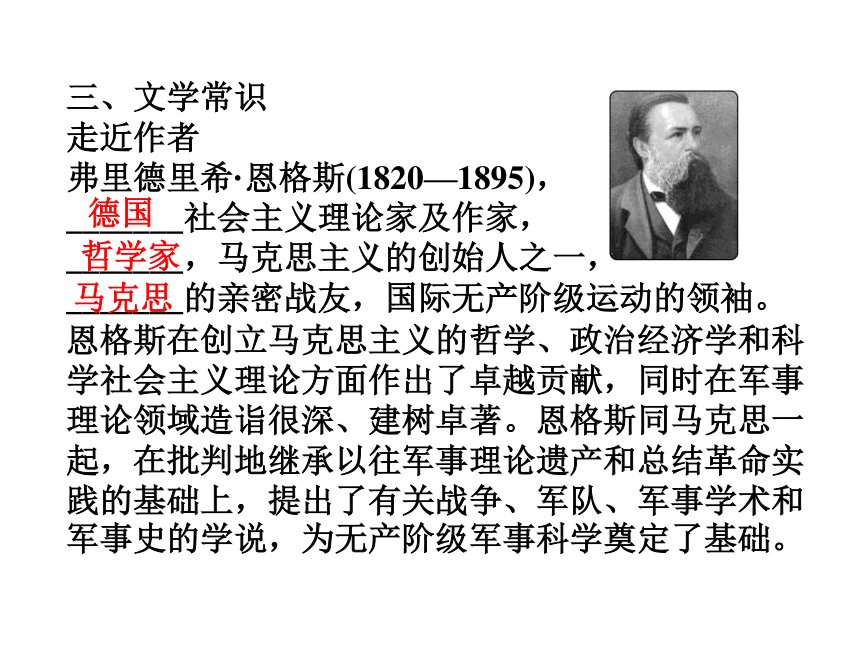

弗里德里希·恩格斯(1820—1895),

_______社会主义理论家及作家,

_______,马克思主义的创始人之一,

_______的亲密战友,国际无产阶级运动的领袖。恩格斯在创立马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义理论方面作出了卓越贡献,同时在军事理论领域造诣很深、建树卓著。恩格斯同马克思一起,在批判地继承以往军事理论遗产和总结革命实践的基础上,提出了有关战争、军队、军事学术和军事史的学说,为无产阶级军事科学奠定了基础。德国哲学家马克思四、经典语段

一句话,动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。这便是人同其他动物的最终的本质的差别,而造成这一差别的又是劳动。

(《自然界和社会》)但是我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又消除了。

(《自然界和社会》)

课堂互动探究主题感悟

恩格斯在文中通过大量的事例论述了自然界与社会二者的辩证关系,雄辩地告诫人们对自然的胜利不一定就是好事,有时还会遭到自然的报复。这与今天的保护环境的理念是完全一致的。技法借鉴

自然界与社会的关系是一个较大较抽象的哲学问题,但是恩格斯却论述得深入浅出,易于理解,究其原因,就是运用了大量的事实论据。例如山羊、食虫植物、狐、蠕虫、毁灭森林、栽种马铃薯等等,这些事例增强了论证力,把道理论述得非常清楚。文脉·探究

1.文章第一自然段论述的基本观点是什么?

【提示】 在文章第一自然段,作者以动物为例,论述了动物改变环境,环境又反过来作用于动物。从而提出每个事物都作用于别的事物,反过来后者也作用于前者。作者在论述时有理有据,深入浅出,并且用了大量事例来充分论述观点的正确性。2.动物在消灭某一地带的植物时,与人有什么不同?

【提示】 动物不明白它们是在干什么,而人是有目的的,是为了腾出土地播种五谷,或者种植树木和葡萄,他们知道这样可以得出多倍的收获。从这一点上看,人与动物就有了本质的区别。事实上,动物消灭某一地带的植物主要是为了生存,而人却有了某种程度的主观能动性,他们消灭这些植物主要是为了更好地收获,这种目的性是功利的,同时,也是人类智慧的一种完美体现。3.作者说:“动物是有能力作出有计划的,经过事先考虑的行动的。”那么动物与人又有怎样的区别?

【提示】作者认为,一切动物的一切有计划的行动,都不能在地球上打下自己的意志的印记。这一点只有人才能做到。一句话,动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。4.如何理解“我们人类对于自然界的胜利”?请举例说明。

【名师点拨】 恩格斯告诫我们,不要过分陶醉于人类对自然界征服后的所谓胜利,因为每一次这样的胜利,自然界都会对我们进行这样或者那样的报复。例如希腊人为了得到耕地,毁灭了森林,后来却变成了不毛之地。又如欧洲传播栽种马铃薯的人,也传播了瘰疬症。对矿山的过度开采,对煤炭无节制的挖掘,必然导致地震灾害。5.从本文看,我们应如何理解自然与社会的关系?

【名师点拨】 人类社会源于自然界,又区别于自然界,两者有本质上的区别,两者都有各自的个性、都有各自不同质的运动方式。自然界中的自然规律是一种盲目自发的力量起作用,根本不需要人的参与。如:四季轮换,天体运行,昼夜更替等等。而人类社会规律要通过认识、再认识,从感性认识到理性认识,由表及里的加工过程,这个过程是人们有目的自觉的有意识的活动。人类的生产实践,科学试验,生活实践都是人类有意识有目的自觉活动,人生的历史过程,就是追求自己目的有意识的活动。由此可见,人类社会与自然界及其规律各有特点,人类社会的发展史,不能简单的归结为自然发展史。人类社会的诞生是一次巨大飞跃,具有独特的客观规律性。所以人类社会与自然界及其规律,不能等同,不能混淆,更不能代替。知能优化演练美文佳作欣赏大地的语言

阿 来

今天,在远离它们故乡很远很远的地方。我看见一望无际的玉米亭亭玉立,茎并着茎。根须在地下交错,叶与叶互相摩挲着絮絮私语,它们还化作一道道的绿浪,把风和自己的芬芳推到更远的地方。在一条飞速延展的高速公路两边,我的视野里始终都是这让人心安的景象。转上另外一条高速路,醒目的路牌标示着一些城市的名字。这些道路经过乡野,但目的是连接那些巨大的城市,或者干脆就是城市插到乡村身上的吸管。资本与技术的循环系统其实片刻不能缺少从古至今那些最基本的物质的支撑。但在这样的原野上,至少在我的感觉中,那些城市显得遥远了。视野里掠到身后,以及扑面而来的,依然是农耕的连绵田野。我呵气成雾,在车窗上描画一个个汉字。这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。在我脑海中,它们不是今天在电脑字库里的模样,而是它们刚刚生长出来的时候的模样,刚刚被刻在甲骨之上的模样,刚刚被镌刻到青铜上的模样。

这是一个个生动而又亲切的形象。土。最初的样子就是一棵苗破土而出,或者一棵树站立在地平线上。

田。不仅仅是生长植物的土壤,还有纵横的阡陌、灌渠、道路。

禾。一棵直立的植株上端以可爱的姿态斜倚着一个结了实的穗子。

车窗模糊了,我继续在心里描摹从这片大地上生长出来的那些字。麦。黍。瓜。麻。菽。

我看见了那些使这些字具有了生动形象的人。从井中汲水的人。操耒犁地的人。以臼舂谷的人。“爰采麦矣?沫之北矣。”眼下的大地,麦收季节已经过去了,几百年前才来到中国大地上的玉米正在茁壮生长。那些健壮的植株上,顶端的雄蕊披拂着红缨,已然开放,轻风吹来,就摇落了花粉,纷纷扬扬地落入下方那些腋生的雌性花上。那些子房颤动着受孕,暗含着安安静静的喜悦,一天天膨胀,一天天饱满。待秋风起时,就会从田野走进了农家小小的仓房。就因为在让人心生安好的景色中描摹过这些形状美丽的字眼,我得感谢让我得以参加此次旅行的朋友。就在这样的心情中,我们到达了周口市淮阳县。我是说到达了淮阳县城,因为此前,已经穿过了大片属于淮阳的田野。让人心安的田野,庄稼茁壮生长的田野,古老的,经历了七灾八难仍然在默默奉献的田野。还未被加工区、开发区、新城镇分割得七零八落的田野。正是这样的存在让人感到安全。道理很简单,中国的土地不可能满布工厂。中国人自己不再农耕的时候,这个世界不会施舍给十几亿人足够的粮食。中国还有这样的农业大县,我们应该感到心安。国家有理由让这样的地方,这样地方的人民,这样地方的政府官员,为仍然维持和发展了土地的生产力而感到骄傲。为此而自豪,而不因另外一些指标的相对滞后而气短。我相信利奥波德所说:“人们在不拥有一个农场的情况下,会有两种精神上的危险。一个是以为早饭来自杂货铺,另一个是认为热量来自火炉。”其实,就是引用这句话也足以让人气短。我们人口太多。没有什么人拥有宽广的农场,我们也没有那么多森林供应木柴燃起熊熊的火炉。更令人惭愧的是,这声音是一个美国人在半个多世纪前发出来的,而如今我们这个资源贫乏的国家,那么多精英却只热衷传递那个国度华尔街上的声音。离开淮阳前,我去龙湖漫步,水气氤氲,水生植物生机勃勃,“有蒲与荷”,“有蒲与莲”,让人心灵也丰沛而滋润。因为这宽广的土地,这土地上蓬勃茂盛的庄稼,因为这丰盈之水,短暂的淮阳之行值得永远忆念。

【赏评】 这篇散文通过叙写旅途所见所感,抒发了作者对古老沧桑、历经灾难而一直默默奉献的土地的热爱、赞美和由衷感激之情,同时也表达了对城市化进程日益加快所带来的土地屡遭分割、日渐萎缩的担心和忧虑。文章语言生动形象,内涵丰富。最后一段照应前面的内容,更加突出了作者在目睹充满生机与活力的大片田野时喜悦、欣慰等内心感受,前后呼应,使文章结构更加严谨。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

王安石

天末海门横北固,

烟中沙岸似西兴。

已无船舫犹闻笛,

远有楼台祗见灯。

山月入松金破碎,

江风吹水雪崩腾。

飘然欲作乘桴计,

一到扶桑恨未能。【赏析】 这是首描写金山寺夜景的律诗。前三联写景,最后一联抒情。开头境界阔大,极苍苍茫茫之致,如高山坠石,出人意外,有气势,有魄力。颔联先写笛声,再写灯火,这一联是暗写镇江之繁华,画面虽然显得孤寂,却也生动地描绘出江上清丽的夜景,极富金山寺独特风貌。颈联先写月色,一个“入”字,将山月写活,似乎山月钻到了松林间,在林间洒下斑驳的倩影,银光点点,令人陶醉。再写江水,那滔天的白浪又像是积雪崩落。这两句一静一动,有声有色,富有诗情画意。这首诗是王安石前期作品,雄心勃勃的他只有“恨未能”才是真的,他绝对不会放弃自己的主张,“羽化而登仙”只是一闪念而已。 课堂互动探究知能优化演练第11课 自然界和社会基础自主学案美文佳作欣赏基础自主学案一、字音辨识二、词语释义

①妨碍:______________________________

②繁殖:_____________________________________________________________

③不言而喻:________________________________

④缩影:______________________________________干扰、阻碍,使事情不能顺利进行。生物为延续种族所进行的产生后代的生理过程,即生物产生新的个体的过程。不用说话就能明白;形容道理很明显。比喻能代表同一类型特征的具体而微的人或事物。⑤陶醉:_____________________________________

⑥出乎意料:_______________________________________________

⑦不毛之地:_____________________________________

⑧贮藏:____________

⑨枯竭:_________________________

⑩荒谬:_____________________________表示很满意地沉浸在某种境界或思想活动中。指事先对情况与结果的估计,超出人们的料想猜测之外。不生长草木庄稼的荒地;形容荒凉、贫瘠。储藏起来。干涸;断绝;缺乏,消失。荒唐,非常离谱,非常不合情理。三、文学常识

走近作者

弗里德里希·恩格斯(1820—1895),

_______社会主义理论家及作家,

_______,马克思主义的创始人之一,

_______的亲密战友,国际无产阶级运动的领袖。恩格斯在创立马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义理论方面作出了卓越贡献,同时在军事理论领域造诣很深、建树卓著。恩格斯同马克思一起,在批判地继承以往军事理论遗产和总结革命实践的基础上,提出了有关战争、军队、军事学术和军事史的学说,为无产阶级军事科学奠定了基础。德国哲学家马克思四、经典语段

一句话,动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。这便是人同其他动物的最终的本质的差别,而造成这一差别的又是劳动。

(《自然界和社会》)但是我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又消除了。

(《自然界和社会》)

课堂互动探究主题感悟

恩格斯在文中通过大量的事例论述了自然界与社会二者的辩证关系,雄辩地告诫人们对自然的胜利不一定就是好事,有时还会遭到自然的报复。这与今天的保护环境的理念是完全一致的。技法借鉴

自然界与社会的关系是一个较大较抽象的哲学问题,但是恩格斯却论述得深入浅出,易于理解,究其原因,就是运用了大量的事实论据。例如山羊、食虫植物、狐、蠕虫、毁灭森林、栽种马铃薯等等,这些事例增强了论证力,把道理论述得非常清楚。文脉·探究

1.文章第一自然段论述的基本观点是什么?

【提示】 在文章第一自然段,作者以动物为例,论述了动物改变环境,环境又反过来作用于动物。从而提出每个事物都作用于别的事物,反过来后者也作用于前者。作者在论述时有理有据,深入浅出,并且用了大量事例来充分论述观点的正确性。2.动物在消灭某一地带的植物时,与人有什么不同?

【提示】 动物不明白它们是在干什么,而人是有目的的,是为了腾出土地播种五谷,或者种植树木和葡萄,他们知道这样可以得出多倍的收获。从这一点上看,人与动物就有了本质的区别。事实上,动物消灭某一地带的植物主要是为了生存,而人却有了某种程度的主观能动性,他们消灭这些植物主要是为了更好地收获,这种目的性是功利的,同时,也是人类智慧的一种完美体现。3.作者说:“动物是有能力作出有计划的,经过事先考虑的行动的。”那么动物与人又有怎样的区别?

【提示】作者认为,一切动物的一切有计划的行动,都不能在地球上打下自己的意志的印记。这一点只有人才能做到。一句话,动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。4.如何理解“我们人类对于自然界的胜利”?请举例说明。

【名师点拨】 恩格斯告诫我们,不要过分陶醉于人类对自然界征服后的所谓胜利,因为每一次这样的胜利,自然界都会对我们进行这样或者那样的报复。例如希腊人为了得到耕地,毁灭了森林,后来却变成了不毛之地。又如欧洲传播栽种马铃薯的人,也传播了瘰疬症。对矿山的过度开采,对煤炭无节制的挖掘,必然导致地震灾害。5.从本文看,我们应如何理解自然与社会的关系?

【名师点拨】 人类社会源于自然界,又区别于自然界,两者有本质上的区别,两者都有各自的个性、都有各自不同质的运动方式。自然界中的自然规律是一种盲目自发的力量起作用,根本不需要人的参与。如:四季轮换,天体运行,昼夜更替等等。而人类社会规律要通过认识、再认识,从感性认识到理性认识,由表及里的加工过程,这个过程是人们有目的自觉的有意识的活动。人类的生产实践,科学试验,生活实践都是人类有意识有目的自觉活动,人生的历史过程,就是追求自己目的有意识的活动。由此可见,人类社会与自然界及其规律各有特点,人类社会的发展史,不能简单的归结为自然发展史。人类社会的诞生是一次巨大飞跃,具有独特的客观规律性。所以人类社会与自然界及其规律,不能等同,不能混淆,更不能代替。知能优化演练美文佳作欣赏大地的语言

阿 来

今天,在远离它们故乡很远很远的地方。我看见一望无际的玉米亭亭玉立,茎并着茎。根须在地下交错,叶与叶互相摩挲着絮絮私语,它们还化作一道道的绿浪,把风和自己的芬芳推到更远的地方。在一条飞速延展的高速公路两边,我的视野里始终都是这让人心安的景象。转上另外一条高速路,醒目的路牌标示着一些城市的名字。这些道路经过乡野,但目的是连接那些巨大的城市,或者干脆就是城市插到乡村身上的吸管。资本与技术的循环系统其实片刻不能缺少从古至今那些最基本的物质的支撑。但在这样的原野上,至少在我的感觉中,那些城市显得遥远了。视野里掠到身后,以及扑面而来的,依然是农耕的连绵田野。我呵气成雾,在车窗上描画一个个汉字。这些象形的汉字在几千年前,就从这块土地上像庄稼一样生长出来。在我脑海中,它们不是今天在电脑字库里的模样,而是它们刚刚生长出来的时候的模样,刚刚被刻在甲骨之上的模样,刚刚被镌刻到青铜上的模样。

这是一个个生动而又亲切的形象。土。最初的样子就是一棵苗破土而出,或者一棵树站立在地平线上。

田。不仅仅是生长植物的土壤,还有纵横的阡陌、灌渠、道路。

禾。一棵直立的植株上端以可爱的姿态斜倚着一个结了实的穗子。

车窗模糊了,我继续在心里描摹从这片大地上生长出来的那些字。麦。黍。瓜。麻。菽。

我看见了那些使这些字具有了生动形象的人。从井中汲水的人。操耒犁地的人。以臼舂谷的人。“爰采麦矣?沫之北矣。”眼下的大地,麦收季节已经过去了,几百年前才来到中国大地上的玉米正在茁壮生长。那些健壮的植株上,顶端的雄蕊披拂着红缨,已然开放,轻风吹来,就摇落了花粉,纷纷扬扬地落入下方那些腋生的雌性花上。那些子房颤动着受孕,暗含着安安静静的喜悦,一天天膨胀,一天天饱满。待秋风起时,就会从田野走进了农家小小的仓房。就因为在让人心生安好的景色中描摹过这些形状美丽的字眼,我得感谢让我得以参加此次旅行的朋友。就在这样的心情中,我们到达了周口市淮阳县。我是说到达了淮阳县城,因为此前,已经穿过了大片属于淮阳的田野。让人心安的田野,庄稼茁壮生长的田野,古老的,经历了七灾八难仍然在默默奉献的田野。还未被加工区、开发区、新城镇分割得七零八落的田野。正是这样的存在让人感到安全。道理很简单,中国的土地不可能满布工厂。中国人自己不再农耕的时候,这个世界不会施舍给十几亿人足够的粮食。中国还有这样的农业大县,我们应该感到心安。国家有理由让这样的地方,这样地方的人民,这样地方的政府官员,为仍然维持和发展了土地的生产力而感到骄傲。为此而自豪,而不因另外一些指标的相对滞后而气短。我相信利奥波德所说:“人们在不拥有一个农场的情况下,会有两种精神上的危险。一个是以为早饭来自杂货铺,另一个是认为热量来自火炉。”其实,就是引用这句话也足以让人气短。我们人口太多。没有什么人拥有宽广的农场,我们也没有那么多森林供应木柴燃起熊熊的火炉。更令人惭愧的是,这声音是一个美国人在半个多世纪前发出来的,而如今我们这个资源贫乏的国家,那么多精英却只热衷传递那个国度华尔街上的声音。离开淮阳前,我去龙湖漫步,水气氤氲,水生植物生机勃勃,“有蒲与荷”,“有蒲与莲”,让人心灵也丰沛而滋润。因为这宽广的土地,这土地上蓬勃茂盛的庄稼,因为这丰盈之水,短暂的淮阳之行值得永远忆念。

【赏评】 这篇散文通过叙写旅途所见所感,抒发了作者对古老沧桑、历经灾难而一直默默奉献的土地的热爱、赞美和由衷感激之情,同时也表达了对城市化进程日益加快所带来的土地屡遭分割、日渐萎缩的担心和忧虑。文章语言生动形象,内涵丰富。最后一段照应前面的内容,更加突出了作者在目睹充满生机与活力的大片田野时喜悦、欣慰等内心感受,前后呼应,使文章结构更加严谨。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录