廉颇蔺相如列传

图片预览

文档简介

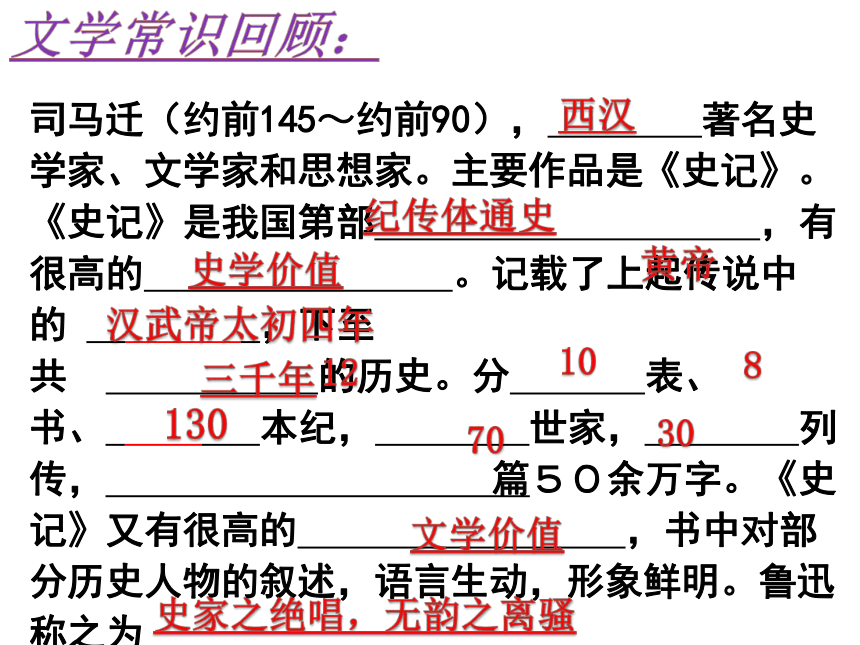

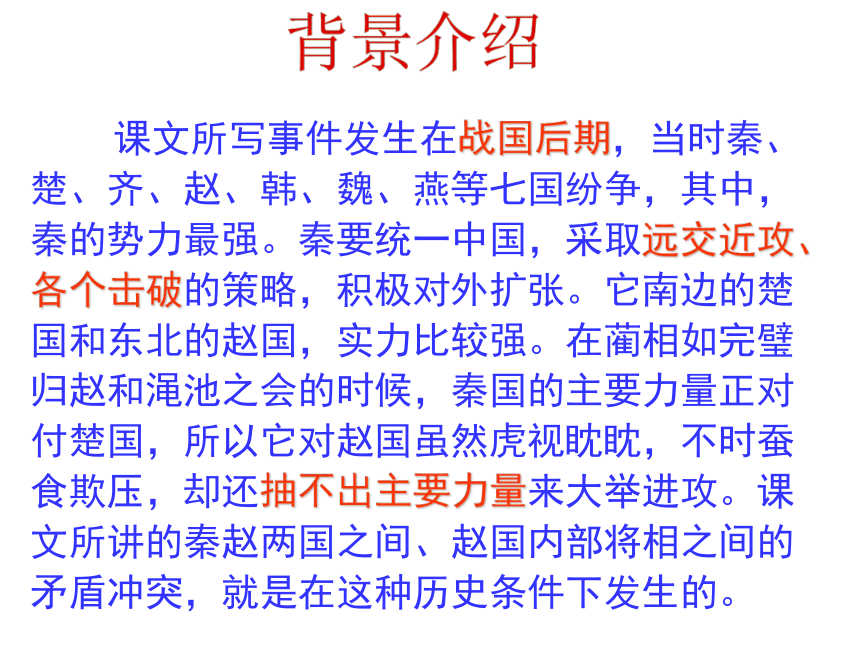

课件50张PPT。廉颇蔺相如列传·司马迁文学常识回顾:司马迁(约前145~约前90), 著名史学家、文学家和思想家。主要作品是《史记》。《史记》是我国第部 ,有很高的 。记载了上起传说中的 ,下至 共 的历史。分 表、 书、 本纪, 世家, 列传, 篇50余万字。《史记》又有很高的 ,书中对部分历史人物的叙述,语言生动,形象鲜明。鲁迅称之为“ ”.西汉纪传体通史史学价值 三千年黄帝汉武帝太初四年130文学价值史家之绝唱,无韵之离骚108123070背景介绍 课文所写事件发生在战国后期,当时秦、楚、齐、赵、韩、魏、燕等七国纷争,其中,秦的势力最强。秦要统一中国,采取远交近攻、各个击破的策略,积极对外扩张。它南边的楚国和东北的赵国,实力比较强。在蔺相如完璧归赵和渑池之会的时候,秦国的主要力量正对付楚国,所以它对赵国虽然虎视眈眈,不时蚕食欺压,却还抽不出主要力量来大举进攻。课文所讲的秦赵两国之间、赵国内部将相之间的矛盾冲突,就是在这种历史条件下发生的。 请口头翻译《和氏献璧》

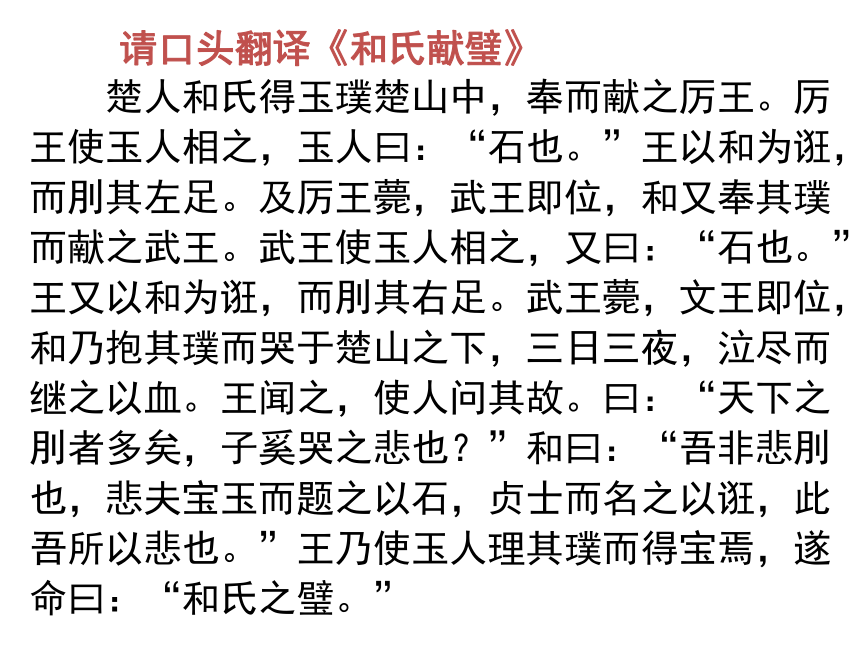

楚人和氏得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和为诳,而刖其左足。及厉王薨,武王即位,和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故。曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰:“和氏之璧。” 楚国→赵国→秦国统一,成为秦始皇的专用玉玺→秦二世投降,交给刘邦→东汉十常侍作乱,遗失→孙坚从井中捞出的宫女身上得到→袁术抢走→曹操→西晋灭亡,流落北方少数民族之手→东晋→隋唐→五代后唐,李从珂兵败自焚,玉玺下落不明。和氏之璧整体感知第一部分:完璧归赵第二部分:渑池相会整体感知第三部分:负荆请罪整体感知9本文知识点课堂检测!1、词类活用

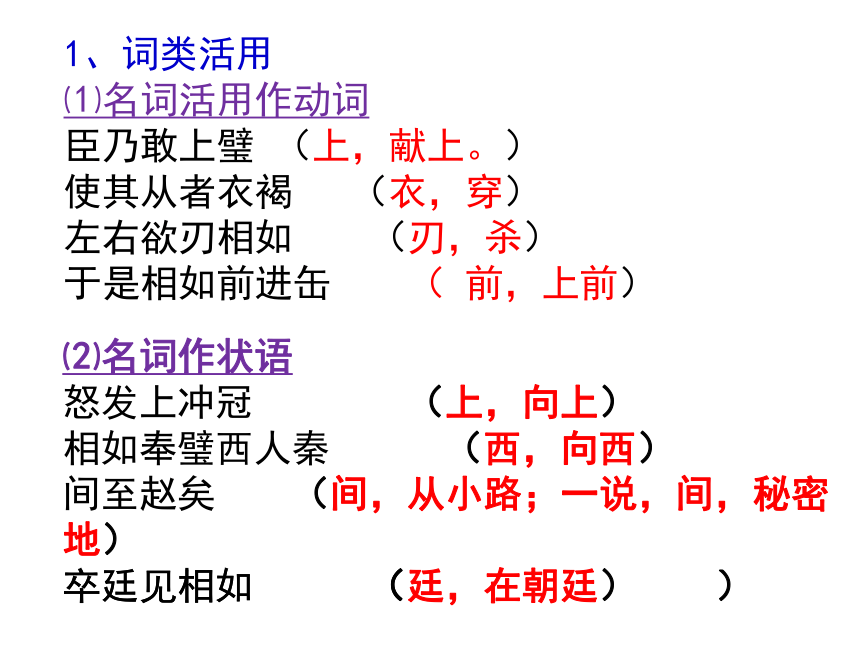

⑴名词活用作动词

臣乃敢上璧 ( )

使其从者衣褐 ( )

左右欲刃相如 ( )

于是相如前进缶 ( )⑵名词作状语

怒发上冲冠 ( )

相如奉璧西人秦 ( )

间至赵矣 ( )

卒廷见相如 ( )1、词类活用

⑴名词活用作动词

臣乃敢上璧 (上,献上。)

使其从者衣褐 (衣,穿)

左右欲刃相如 (刃,杀)

于是相如前进缶 ( 前,上前)⑵名词作状语

怒发上冲冠 (上,向上)

相如奉璧西人秦 (西,向西)

间至赵矣 (间,从小路;一说,间,秘密地)

卒廷见相如 (廷,在朝廷)⑶动词的使动用法

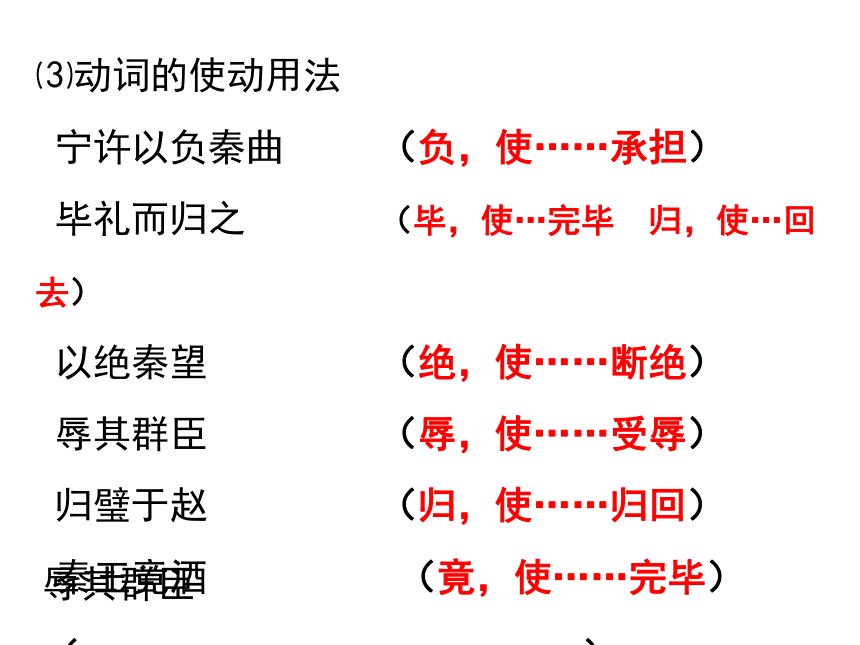

宁许以负秦曲 ( )

毕礼而归之 ( )

以绝秦望 ( )

辱其群臣 ( )

归璧于赵 ( )

秦王竟酒 ( )⑶动词的使动用法

宁许以负秦曲 (负,使……承担)

毕礼而归之 (毕,使…完毕 归,使…回去)

以绝秦望 (绝,使……断绝)

辱其群臣 (辱,使……受辱)

归璧于赵 (归,使……归回)

秦王竟酒 (竟,使……完毕)(5)形容词的意动用法:

且庸人尚羞之 ( )

先国家之急而后私仇也 ( )

(6)形容词作动词

严大国之威以修敬也 ( )

不知将军宽之至此也 ( )(5)形容词的意动用法:

且庸人尚羞之 ( 用法同上)

先国家之急而后私仇也 (先,以……为先) (后,以……为后)

(6)形容词作动词

严大国之威以修敬也(严,尊重)

不知将军宽之至此也(宽,宽待 )2、古今异义 双音节:

(1)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(2)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(3)、秦王大喜,传以示美人及左右。

(4)、秦王大喜,传以示美人及左右。2、古今异义 双音节:

(1)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

亲戚:古——指父母兄弟,统指家里亲人。 今——旁系亲属。

(2)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

所以:古——表原因的虚词。 今——表示因果关系的关联词。

(3)、秦王大喜,传以示美人及左右。

美人:古——歌伎、宫妃。 今——美貌女子。

(4)、秦王大喜,传以示美人及左右。

左右:古——皇帝左右的侍臣。 今——表示两个方向,左边、右边;表示约数;支配;动词:控制。 (9)、不如因而厚遇之,使归赵。

(10)、相如前进缶,因跪请秦王。

(11)、明年复攻赵。

(12)、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(13)、廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。 (9)、不如因而厚遇之,使归赵。

因而:古——趁此(机会)今——表示结果的连词。

(10)、相如前进缶,因跪请秦王。 前进:古——前,走上前去;进,奉献。 今——向前行进,思想进步。

(11)、明年复攻赵。 明年:古——第二年。 今——“今年”的下一年。

(12)、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。 鄙贱:古——地位低下,见识浅薄。 今——卑鄙下贱。

(13)、廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。 宾客:古——指门客。 今——客人(总称)。3、通假字:文言句式1.判断句 :

廉颇者,赵之良将也.

和氏璧,天下共传宝也.2.被动句:

而君幸于赵王.

臣恐见欺于王而负赵

秦城恐不可得,徒见欺3.倒装句:

①宾语前置:

君何以知燕王.

②定语后置:

求人可使报秦者

③状语后置:

拜送书于廷 文言句式3.省略句:

1.()固请

2.相如闻()不忍与()会。

3.公之视廉将军孰与秦王()

4.请奉盆缶()秦王

5.()卒相与欢,为刎颈之交

6.今君乃亡()走()燕1.主语,秦王

2.宾语,这件事;介宾短语的宾语,廉颇

3.谓语,厉害

4.介词,给

5.主语,廉颇和蔺相

6.赵国,181.求人可使报秦者(??)

2.和氏璧,天下所共传宝也(??)

3.臣恐见欺于王而负赵(??)

4.大王见臣列观(??)

5.徒见欺(??)

6.以勇气闻于诸侯(??)

7.何以知之(??)

8.而君幸于赵王(??)

9.且相如素贱人(??)

10.不如因而厚遇之,使归赵(??)

11.和氏璧,天下所共传宝也(?)1.定语后置句

2.判断句

3.被动句

4.省略句

5.被动句

6.介词结构后置句

7.宾语前置句

8.被动句

9.判断句

10.省略句

11.判断句请指出下列各句属何种句式。 赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括,即已;若必将之,破赵军者必括也!” 赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。 括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。 扩外拓展扩外拓展 赵括从小就学习兵法,谈论兵事,认为天下没有比得上他的。曾经和他的父亲赵奢谈论兵事,赵奢都难不倒他,但是并不称赞他。赵括的母亲问赵奢其中的原因,赵奢曰∶“打仗,是生死攸关的地方,而赵括太轻率的讨论它了。如果赵王不让他当将军就罢了,如果一定要让他当将军,打败赵军的人一定是赵括自己。” 赵括代替了廉颇以后,全部变更了军法,轻率的任用军官。秦国的将军白起听说以后,指挥奇兵,假装打败撤退,而断绝赵军的粮道,把赵军一分为二,赵军士气不能统一。被困四十多天,赵军非常饥饿,赵括亲自指挥精兵博战,秦军用箭射死了赵括。赵括的军队大败,数十万赵军投降了秦国,秦国全部将它们活埋了。21宁许以负秦曲

臣恐见欺于王而负赵

秦贪,负其强,以空言求璧。

决负约不偿城

肉袒负荆

故不战而强弱胜负已判矣。

背负青天而莫之夭阏者。

负屈衔冤

久负盛名动词,使承担,

动词,辜负

动词,依仗,依靠

动词,违背

动词,背负

名词,失败

动词,靠

动词,蒙受

动词,享有一词多义22一词多义而君幸于赵王

则幸得脱矣

而君幸赦臣相如因持璧却立

不如因而厚遇之使归赵

因宾客至蔺相如门谢罪王必无人,臣愿奉璧往使。

三人行,必有我师焉。

是故弟子不必不如师宠 幸

侥 幸

敬词,表示对方这样做使自己感到幸运于是

由此,趁此

通过,经由连词,倘若,假如

副词,必定

不一定23一词多义1.璧有瑕,请指示王 2. 窃闻赵王好音,请奏瑟 3.诸将请所之 4. 数请之,朱亥故不复谢。 5.曹刿请见引赵使者蔺相如

左右或欲引相如去

相如引车避匿引见,延请

牵、拉

拉[车],引申为掉转1.请允许我??动词(谦词

2.请你??动词(敬词)

3.请示??动词

4.动词,拜访(本义) 5.动词,请求24一词多义1.宁许以负秦曲(??) 2.潭中鱼可百许头(??) 3.时人莫之许也(??) 4.曳屋许许声(??) 5.大铁椎,不知何许人也1.答应??动词

2.左右???不确定数词

3.赞同??动词

4.象声词hǔ

5.处??名词25一词多义1.乃设九宾礼于廷 2.赵亦盛设兵以待秦 3.设以炮至,吾村不齑粉乎1.使人遗赵王书 2.秦御史前书曰 3.军书十二卷1.计未定 2.廉颇蔺相如计曰 3.可计日以待也1.安排??动词 2.部署??动词 3.假设??连词1.信??名词 2.书写??动词 3.文书??名词1.计策??名词 2.谋划??动词 3.计算??动词26古文翻译易错点!文句翻译例句:令秦王怒而戮相如于市译成:让秦王愤怒地在市曹杀掉蔺相如(×)判断翻译正误:例句:相如之完璧,人皆称之。译成:蔺相如的完璧归赵,人人都称颂他。(×)解错词义该删不删例句:秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。文句翻译判断翻译正误:译成:秦王非常高兴,把璧传给妃嫔和侍从,侍从都高呼希望大王万寿无疆。例句:今大王亦宜斋戒五日译成:现在大王应该斋戒五天(×)(×)词语漏译不必译出例如:乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡

归璧于赵文句翻译(×)判断翻译正误:(×)例如:相如持其璧睨柱,欲以击柱。 译成:蔺相如捧着那和氏璧斜眼看着柱子,想要撞击柱子译成:于是派他的随从故意穿着粗布衣服装作乞丐,怀揣那和氏璧,偷偷地从小路逃走,把璧送回到赵国。漏译省略胡乱增添文句翻译(×)判断翻译正误:(×)例如:一胜而相如族。 译成: 一次胜利蔺相如就会灭族。不合语法例句:以城求璧而赵不许,曲在赵译成: (秦王)拿城来换取和氏璧而赵国不允许,理亏在赵国。以今释古口头翻译下面几个句子1、赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。

译:赵国给秦国和氏璧而它不给赵国城,理亏在秦国。比较这两个对策,宁可答应(秦国的要求)而让它承担理亏(的责任)。

2、秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。

译:秦国从缪公以来(经历了)二十多个国君,从来没有坚守信约的.

3、卒廷见相如,毕礼而归之。

译:终于在朝堂上(设九宾之礼)接见相如,完成各项礼节让他回去. 口头翻译下面几个句子4、相如素贱人,吾羞,不忍为之下!

译:相如本来(是)卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他的下面!

5、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

译:我之所以离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德.

6、强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

译:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊! 口头翻译下面几个句子7、吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

译:我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!

8、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

译:我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!老师忠告:注意积累 学会迁移知识回顾 灵活掌握35古文学习要注意与写作结合起来!本文写作借鉴

多角度审题立意:如何提取——1、一个人物一个角度,人物之间的关系角度

2、善于思考,挖掘出有意义的话题

3、组织语言正确表述,斟酌观点的准确性、深刻性、新颖性。文章可供选择的几个角度:一、蔺相如的角度(从他处理与廉颇的关系角度立论)

二、廉颇的角度(从他与蔺相如的关系角度立论)

三、秦王的角度

四、赵王的角度

五、宦者令缪贤的角度(从他推荐蔺相如的角度)……具体而论一、从蔺相如处理与廉颇的关系角度立论:

1、从蔺相如处理关系的动机来看:

(可提炼观点:凡事要以大局为重,以国家利益为重。)

2、从蔺相如处理关系的结果来看:

(可提炼观点:多一点宽容。)二、从廉颇与相如的关系角度立论:

1、从廉颇与相如最终和解的结局立论:要勇于认错、改过。

2、从廉颇起初负气寻衅可能导致的后果来看:

廉颇位居高位,自恃功高,贬损相如。如果他遇到的对手不是相如,或者相如听了门客的劝告而与之闹翻,造成龙虎相斗的局面,难免给敌人以可乘之机。可见,身居高位者一言一行干系重大,稍有不慎就会危及国家利益。对他们因计较个人名利地位等原因而犯下的错误,是不能原谅的。

——不能为满足私欲而犯不能姑息的错误

——领导者戒之三、从缪贤推荐蔺相如的角度来立论:

1、从事件本身来看:

(1)在事关赵国国家尊严而君臣又束手无措的情况下;

(2)如果推荐的人不能担此重任,那么缪贤难逃罪责;

(3)关键时刻敢于挺身而出,为国分忧。

可提炼观点:举荐人才要有胆有识。2、从缪贤举荐过程来看:

缪贤不惜公开“隐私”,不顾及自身利益,不惜贬损自身形象。这个心底无私、襟怀坦白的宦者令确实令人击节赞叹。

可提炼观点:祖国的尊严高于一切。3、从举荐的结果来看:

一般说来,高风险应有高回报。可是,缪贤除损失一位足智多谋的门客之外,不曾有廉颇那样的嫉妒之心。应该说,是缪贤玉成了相如,使之脱颖而出。这种成人之美、不思图报的品德及部下出己之右而无嫉妒之心的胸襟,令人感奋,油然而生敬意。

可提炼观点:付出不图回报古代交友习语贫贱之交 指在贫困时结交的朋友

杵臼之交 指交友不分贵贱

布衣之交 指普通百姓相交

竹马之交 指幼年之友

忘年之交 不计年岁长幼,以才能德行为主的交往。

君子之交 指表面很平淡,实际很重道义的朋友

车笠之交 指不以贵贱而异相交的朋友

忘形之交 指彼此以心相许,不拘形迹的朋友

金石之交 指友谊深厚,如金石之坚固

刎颈之交 指即使掉脑袋也不会变心的朋友

再世之交 指父子两代都与人结为朋友

莫逆之交 指彼此情投意合的朋友总角之交

总角之角 指童年时结交的朋友。

患难之交 指同在一起共过忧患艰难的朋友。

金兰之交 指友情契合如兄弟般的朋友。

八拜之交 旧称异姓结拜的兄弟妹妹为八拜之交。

款 交 指真诚相待的朋友

平昔之交 指往日结交的朋友43学习一下《完璧归赵论》吧! 蔺相如之完璧,人皆称之,予未敢以为信也。

夫秦以十五城之空名,诈赵而胁其璧,是时言取者,情也,非欲以窥赵也。赵得其情则弗予,不得其情则予;得其情而畏之则予,得其情而弗畏之则弗予:此两言决耳,奈之何既畏而复挑其怒也? 蔺相如完璧归赵,人人都称道他,而我却不认为这件事是好的。

秦国用十五座城的空名,来欺骗赵国,并且勒索它的和氏璧,这时说它要骗取璧是实情,但不是想要借此窥视赵国。赵国如果知道了这个实情就不给它,不知道这个实情就给它;知道了这个实情而害怕秦国而给它,知道这个实情而不害怕秦国就不给它。这只要两句话就解决了,怎么能够既害怕秦国又去激怒秦国呢?蔺相如完璧归赵论 王世贞 且夫秦欲璧,赵弗予璧,两无所曲直也。入璧而秦弗予城,曲在秦;秦出城而璧归,曲在赵。欲使曲在秦,则莫如弃璧;畏弃璧,则莫如弗予。况且,秦国想得到这块璧,赵国不给它,双方本来都没有什么曲直是非。赵国交出璧而秦国不给城池,秦国就理亏了。秦国给了城池,而赵国却拿回了璧,就是赵国理亏了。要想使秦国理亏,不如就放弃璧,害怕丢掉璧,就不如不给它。蔺相如完璧归赵论 王世贞夫秦王既按图以予城,又设九宾,斋而受璧,其势不得不予城。璧入而城弗予,相如则前请曰:“臣固知大王之弗予城也。夫璧,非赵宝也;而十五城,秦宝也。今使大王以璧故,而亡其十五城,十五城之子弟皆厚怨大王以弃我如草芥也。秦王既然按照地图给了城池,又设九宾的隆重礼仪,斋戒之后才来接受璧,那种形势是不得不给城池的。如果秦王接受了璧而不给城池,蔺相如就可以上前质问他:“我本来就知道大王是不会给城池的,这块璧不是赵国的吗?而十五座城池也是秦国的宝物,现在假使大王因为一块璧的缘故而抛弃了十五座城池,十五座城中的百姓都会深恨大王,说把我们像小草一样抛弃了。蔺相如完璧归赵论 王世贞今使大王以璧故,而亡其十五城,十五城之子弟,皆厚怨大王以弃我如草芥也。大王弗予城,而绐赵璧,以一璧故而失信於天下;臣请就死於国,以明大王之失信。”秦王未必不返璧也。现在秦王因为一块和氏璧的缘故而将十五座城池交给外人,那十五座城池的百姓一定会抱怨秦王丢弃他们象丢弃小草一样。秦王你不交出城池从而欺骗赵国得到了和氏璧。但是因为一块璧的缘故让天下人都知道秦王不讲信用。我希望就死在你们国家,来表明秦王的失信。”象这样秦王不一定不交出和氏璧。蔺相如完璧归赵论 王世贞今奈何使舍人怀而逃之,而归直於秦? 是时秦意未欲与赵绝耳。令秦王怒,而戮相如於市,武安君十万众压邯郸,而责璧与信,一胜而相如族,再胜而璧终入秦矣! 现在为什么蔺相如要叫门客带着和氏璧逃回了赵国,却将理直推给秦国呢?那时秦国还想和赵国交好。假使秦王生了气而在市集将蔺相如杀掉,派武安君白起带领十万大军来攻打邯郸。获胜一次就能将蔺相如一家灭族。再次获胜那么和氏璧还是属于秦国的。 蔺相如完璧归赵论 王世贞吾故曰:“蔺相如之获全於璧也,天也。”若而劲渑池,柔廉颇, 则愈出而愈妙於用;所以能完赵者,天固曲全之哉! 因此我认为,蔺相如能保全这块璧,那是上天的保佑。至于他在渑池以强硬的态度对付秦国,在国内以谦和的姿态对待廉颇,那是策略上越来越高明了。所以说赵国之所以能得以保全,的确是上天在偏袒它啊!蔺相如完璧归赵论 王世贞本文为王世贞所作的一篇有名的史论,作者在文章之始就以“蔺相如之完璧,人皆称之,予未敢以为信也”开宗明义,对蔺相如完璧归赵这一史实发表了不同看法,表明了自己的态度,然后以分析秦、赵时势入手,从情与理两方面重点剖析两国外交上的形势,从而得出因为秦国不想和赵国为敌,因此蔺相如能完璧归赵,“天固曲全之哉”的结论。文章逻辑清晰,论述严密,辩驳有力,尤其文中的假设论证一段文字,合情合理,很有说服力。蔺相如完璧归赵论 王世贞

楚人和氏得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和为诳,而刖其左足。及厉王薨,武王即位,和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故。曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰:“和氏之璧。” 楚国→赵国→秦国统一,成为秦始皇的专用玉玺→秦二世投降,交给刘邦→东汉十常侍作乱,遗失→孙坚从井中捞出的宫女身上得到→袁术抢走→曹操→西晋灭亡,流落北方少数民族之手→东晋→隋唐→五代后唐,李从珂兵败自焚,玉玺下落不明。和氏之璧整体感知第一部分:完璧归赵第二部分:渑池相会整体感知第三部分:负荆请罪整体感知9本文知识点课堂检测!1、词类活用

⑴名词活用作动词

臣乃敢上璧 ( )

使其从者衣褐 ( )

左右欲刃相如 ( )

于是相如前进缶 ( )⑵名词作状语

怒发上冲冠 ( )

相如奉璧西人秦 ( )

间至赵矣 ( )

卒廷见相如 ( )1、词类活用

⑴名词活用作动词

臣乃敢上璧 (上,献上。)

使其从者衣褐 (衣,穿)

左右欲刃相如 (刃,杀)

于是相如前进缶 ( 前,上前)⑵名词作状语

怒发上冲冠 (上,向上)

相如奉璧西人秦 (西,向西)

间至赵矣 (间,从小路;一说,间,秘密地)

卒廷见相如 (廷,在朝廷)⑶动词的使动用法

宁许以负秦曲 ( )

毕礼而归之 ( )

以绝秦望 ( )

辱其群臣 ( )

归璧于赵 ( )

秦王竟酒 ( )⑶动词的使动用法

宁许以负秦曲 (负,使……承担)

毕礼而归之 (毕,使…完毕 归,使…回去)

以绝秦望 (绝,使……断绝)

辱其群臣 (辱,使……受辱)

归璧于赵 (归,使……归回)

秦王竟酒 (竟,使……完毕)(5)形容词的意动用法:

且庸人尚羞之 ( )

先国家之急而后私仇也 ( )

(6)形容词作动词

严大国之威以修敬也 ( )

不知将军宽之至此也 ( )(5)形容词的意动用法:

且庸人尚羞之 ( 用法同上)

先国家之急而后私仇也 (先,以……为先) (后,以……为后)

(6)形容词作动词

严大国之威以修敬也(严,尊重)

不知将军宽之至此也(宽,宽待 )2、古今异义 双音节:

(1)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(2)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(3)、秦王大喜,传以示美人及左右。

(4)、秦王大喜,传以示美人及左右。2、古今异义 双音节:

(1)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

亲戚:古——指父母兄弟,统指家里亲人。 今——旁系亲属。

(2)、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

所以:古——表原因的虚词。 今——表示因果关系的关联词。

(3)、秦王大喜,传以示美人及左右。

美人:古——歌伎、宫妃。 今——美貌女子。

(4)、秦王大喜,传以示美人及左右。

左右:古——皇帝左右的侍臣。 今——表示两个方向,左边、右边;表示约数;支配;动词:控制。 (9)、不如因而厚遇之,使归赵。

(10)、相如前进缶,因跪请秦王。

(11)、明年复攻赵。

(12)、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(13)、廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。 (9)、不如因而厚遇之,使归赵。

因而:古——趁此(机会)今——表示结果的连词。

(10)、相如前进缶,因跪请秦王。 前进:古——前,走上前去;进,奉献。 今——向前行进,思想进步。

(11)、明年复攻赵。 明年:古——第二年。 今——“今年”的下一年。

(12)、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。 鄙贱:古——地位低下,见识浅薄。 今——卑鄙下贱。

(13)、廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。 宾客:古——指门客。 今——客人(总称)。3、通假字:文言句式1.判断句 :

廉颇者,赵之良将也.

和氏璧,天下共传宝也.2.被动句:

而君幸于赵王.

臣恐见欺于王而负赵

秦城恐不可得,徒见欺3.倒装句:

①宾语前置:

君何以知燕王.

②定语后置:

求人可使报秦者

③状语后置:

拜送书于廷 文言句式3.省略句:

1.()固请

2.相如闻()不忍与()会。

3.公之视廉将军孰与秦王()

4.请奉盆缶()秦王

5.()卒相与欢,为刎颈之交

6.今君乃亡()走()燕1.主语,秦王

2.宾语,这件事;介宾短语的宾语,廉颇

3.谓语,厉害

4.介词,给

5.主语,廉颇和蔺相

6.赵国,181.求人可使报秦者(??)

2.和氏璧,天下所共传宝也(??)

3.臣恐见欺于王而负赵(??)

4.大王见臣列观(??)

5.徒见欺(??)

6.以勇气闻于诸侯(??)

7.何以知之(??)

8.而君幸于赵王(??)

9.且相如素贱人(??)

10.不如因而厚遇之,使归赵(??)

11.和氏璧,天下所共传宝也(?)1.定语后置句

2.判断句

3.被动句

4.省略句

5.被动句

6.介词结构后置句

7.宾语前置句

8.被动句

9.判断句

10.省略句

11.判断句请指出下列各句属何种句式。 赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括,即已;若必将之,破赵军者必括也!” 赵括既代廉颇,悉更约束,易置军吏。秦将白起闻之,纵奇兵,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心。四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。 括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑之。 扩外拓展扩外拓展 赵括从小就学习兵法,谈论兵事,认为天下没有比得上他的。曾经和他的父亲赵奢谈论兵事,赵奢都难不倒他,但是并不称赞他。赵括的母亲问赵奢其中的原因,赵奢曰∶“打仗,是生死攸关的地方,而赵括太轻率的讨论它了。如果赵王不让他当将军就罢了,如果一定要让他当将军,打败赵军的人一定是赵括自己。” 赵括代替了廉颇以后,全部变更了军法,轻率的任用军官。秦国的将军白起听说以后,指挥奇兵,假装打败撤退,而断绝赵军的粮道,把赵军一分为二,赵军士气不能统一。被困四十多天,赵军非常饥饿,赵括亲自指挥精兵博战,秦军用箭射死了赵括。赵括的军队大败,数十万赵军投降了秦国,秦国全部将它们活埋了。21宁许以负秦曲

臣恐见欺于王而负赵

秦贪,负其强,以空言求璧。

决负约不偿城

肉袒负荆

故不战而强弱胜负已判矣。

背负青天而莫之夭阏者。

负屈衔冤

久负盛名动词,使承担,

动词,辜负

动词,依仗,依靠

动词,违背

动词,背负

名词,失败

动词,靠

动词,蒙受

动词,享有一词多义22一词多义而君幸于赵王

则幸得脱矣

而君幸赦臣相如因持璧却立

不如因而厚遇之使归赵

因宾客至蔺相如门谢罪王必无人,臣愿奉璧往使。

三人行,必有我师焉。

是故弟子不必不如师宠 幸

侥 幸

敬词,表示对方这样做使自己感到幸运于是

由此,趁此

通过,经由连词,倘若,假如

副词,必定

不一定23一词多义1.璧有瑕,请指示王 2. 窃闻赵王好音,请奏瑟 3.诸将请所之 4. 数请之,朱亥故不复谢。 5.曹刿请见引赵使者蔺相如

左右或欲引相如去

相如引车避匿引见,延请

牵、拉

拉[车],引申为掉转1.请允许我??动词(谦词

2.请你??动词(敬词)

3.请示??动词

4.动词,拜访(本义) 5.动词,请求24一词多义1.宁许以负秦曲(??) 2.潭中鱼可百许头(??) 3.时人莫之许也(??) 4.曳屋许许声(??) 5.大铁椎,不知何许人也1.答应??动词

2.左右???不确定数词

3.赞同??动词

4.象声词hǔ

5.处??名词25一词多义1.乃设九宾礼于廷 2.赵亦盛设兵以待秦 3.设以炮至,吾村不齑粉乎1.使人遗赵王书 2.秦御史前书曰 3.军书十二卷1.计未定 2.廉颇蔺相如计曰 3.可计日以待也1.安排??动词 2.部署??动词 3.假设??连词1.信??名词 2.书写??动词 3.文书??名词1.计策??名词 2.谋划??动词 3.计算??动词26古文翻译易错点!文句翻译例句:令秦王怒而戮相如于市译成:让秦王愤怒地在市曹杀掉蔺相如(×)判断翻译正误:例句:相如之完璧,人皆称之。译成:蔺相如的完璧归赵,人人都称颂他。(×)解错词义该删不删例句:秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁。文句翻译判断翻译正误:译成:秦王非常高兴,把璧传给妃嫔和侍从,侍从都高呼希望大王万寿无疆。例句:今大王亦宜斋戒五日译成:现在大王应该斋戒五天(×)(×)词语漏译不必译出例如:乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡

归璧于赵文句翻译(×)判断翻译正误:(×)例如:相如持其璧睨柱,欲以击柱。 译成:蔺相如捧着那和氏璧斜眼看着柱子,想要撞击柱子译成:于是派他的随从故意穿着粗布衣服装作乞丐,怀揣那和氏璧,偷偷地从小路逃走,把璧送回到赵国。漏译省略胡乱增添文句翻译(×)判断翻译正误:(×)例如:一胜而相如族。 译成: 一次胜利蔺相如就会灭族。不合语法例句:以城求璧而赵不许,曲在赵译成: (秦王)拿城来换取和氏璧而赵国不允许,理亏在赵国。以今释古口头翻译下面几个句子1、赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。

译:赵国给秦国和氏璧而它不给赵国城,理亏在秦国。比较这两个对策,宁可答应(秦国的要求)而让它承担理亏(的责任)。

2、秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。

译:秦国从缪公以来(经历了)二十多个国君,从来没有坚守信约的.

3、卒廷见相如,毕礼而归之。

译:终于在朝堂上(设九宾之礼)接见相如,完成各项礼节让他回去. 口头翻译下面几个句子4、相如素贱人,吾羞,不忍为之下!

译:相如本来(是)卑贱的人,我感到羞耻,不甘心位居他的下面!

5、臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

译:我之所以离开父母兄弟而来侍奉您,不过是因为仰慕您的高尚品德.

6、强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

译:强大的秦国之所以不敢轻易侵犯赵国,只因为有我们两个人存在啊! 口头翻译下面几个句子7、吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

译:我之所以这样做,是以国家之急为先而以私仇为后啊!

8、鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

译:我这个粗陋卑贱的人,不知道将军宽容我到这样的地步啊!老师忠告:注意积累 学会迁移知识回顾 灵活掌握35古文学习要注意与写作结合起来!本文写作借鉴

多角度审题立意:如何提取——1、一个人物一个角度,人物之间的关系角度

2、善于思考,挖掘出有意义的话题

3、组织语言正确表述,斟酌观点的准确性、深刻性、新颖性。文章可供选择的几个角度:一、蔺相如的角度(从他处理与廉颇的关系角度立论)

二、廉颇的角度(从他与蔺相如的关系角度立论)

三、秦王的角度

四、赵王的角度

五、宦者令缪贤的角度(从他推荐蔺相如的角度)……具体而论一、从蔺相如处理与廉颇的关系角度立论:

1、从蔺相如处理关系的动机来看:

(可提炼观点:凡事要以大局为重,以国家利益为重。)

2、从蔺相如处理关系的结果来看:

(可提炼观点:多一点宽容。)二、从廉颇与相如的关系角度立论:

1、从廉颇与相如最终和解的结局立论:要勇于认错、改过。

2、从廉颇起初负气寻衅可能导致的后果来看:

廉颇位居高位,自恃功高,贬损相如。如果他遇到的对手不是相如,或者相如听了门客的劝告而与之闹翻,造成龙虎相斗的局面,难免给敌人以可乘之机。可见,身居高位者一言一行干系重大,稍有不慎就会危及国家利益。对他们因计较个人名利地位等原因而犯下的错误,是不能原谅的。

——不能为满足私欲而犯不能姑息的错误

——领导者戒之三、从缪贤推荐蔺相如的角度来立论:

1、从事件本身来看:

(1)在事关赵国国家尊严而君臣又束手无措的情况下;

(2)如果推荐的人不能担此重任,那么缪贤难逃罪责;

(3)关键时刻敢于挺身而出,为国分忧。

可提炼观点:举荐人才要有胆有识。2、从缪贤举荐过程来看:

缪贤不惜公开“隐私”,不顾及自身利益,不惜贬损自身形象。这个心底无私、襟怀坦白的宦者令确实令人击节赞叹。

可提炼观点:祖国的尊严高于一切。3、从举荐的结果来看:

一般说来,高风险应有高回报。可是,缪贤除损失一位足智多谋的门客之外,不曾有廉颇那样的嫉妒之心。应该说,是缪贤玉成了相如,使之脱颖而出。这种成人之美、不思图报的品德及部下出己之右而无嫉妒之心的胸襟,令人感奋,油然而生敬意。

可提炼观点:付出不图回报古代交友习语贫贱之交 指在贫困时结交的朋友

杵臼之交 指交友不分贵贱

布衣之交 指普通百姓相交

竹马之交 指幼年之友

忘年之交 不计年岁长幼,以才能德行为主的交往。

君子之交 指表面很平淡,实际很重道义的朋友

车笠之交 指不以贵贱而异相交的朋友

忘形之交 指彼此以心相许,不拘形迹的朋友

金石之交 指友谊深厚,如金石之坚固

刎颈之交 指即使掉脑袋也不会变心的朋友

再世之交 指父子两代都与人结为朋友

莫逆之交 指彼此情投意合的朋友总角之交

总角之角 指童年时结交的朋友。

患难之交 指同在一起共过忧患艰难的朋友。

金兰之交 指友情契合如兄弟般的朋友。

八拜之交 旧称异姓结拜的兄弟妹妹为八拜之交。

款 交 指真诚相待的朋友

平昔之交 指往日结交的朋友43学习一下《完璧归赵论》吧! 蔺相如之完璧,人皆称之,予未敢以为信也。

夫秦以十五城之空名,诈赵而胁其璧,是时言取者,情也,非欲以窥赵也。赵得其情则弗予,不得其情则予;得其情而畏之则予,得其情而弗畏之则弗予:此两言决耳,奈之何既畏而复挑其怒也? 蔺相如完璧归赵,人人都称道他,而我却不认为这件事是好的。

秦国用十五座城的空名,来欺骗赵国,并且勒索它的和氏璧,这时说它要骗取璧是实情,但不是想要借此窥视赵国。赵国如果知道了这个实情就不给它,不知道这个实情就给它;知道了这个实情而害怕秦国而给它,知道这个实情而不害怕秦国就不给它。这只要两句话就解决了,怎么能够既害怕秦国又去激怒秦国呢?蔺相如完璧归赵论 王世贞 且夫秦欲璧,赵弗予璧,两无所曲直也。入璧而秦弗予城,曲在秦;秦出城而璧归,曲在赵。欲使曲在秦,则莫如弃璧;畏弃璧,则莫如弗予。况且,秦国想得到这块璧,赵国不给它,双方本来都没有什么曲直是非。赵国交出璧而秦国不给城池,秦国就理亏了。秦国给了城池,而赵国却拿回了璧,就是赵国理亏了。要想使秦国理亏,不如就放弃璧,害怕丢掉璧,就不如不给它。蔺相如完璧归赵论 王世贞夫秦王既按图以予城,又设九宾,斋而受璧,其势不得不予城。璧入而城弗予,相如则前请曰:“臣固知大王之弗予城也。夫璧,非赵宝也;而十五城,秦宝也。今使大王以璧故,而亡其十五城,十五城之子弟皆厚怨大王以弃我如草芥也。秦王既然按照地图给了城池,又设九宾的隆重礼仪,斋戒之后才来接受璧,那种形势是不得不给城池的。如果秦王接受了璧而不给城池,蔺相如就可以上前质问他:“我本来就知道大王是不会给城池的,这块璧不是赵国的吗?而十五座城池也是秦国的宝物,现在假使大王因为一块璧的缘故而抛弃了十五座城池,十五座城中的百姓都会深恨大王,说把我们像小草一样抛弃了。蔺相如完璧归赵论 王世贞今使大王以璧故,而亡其十五城,十五城之子弟,皆厚怨大王以弃我如草芥也。大王弗予城,而绐赵璧,以一璧故而失信於天下;臣请就死於国,以明大王之失信。”秦王未必不返璧也。现在秦王因为一块和氏璧的缘故而将十五座城池交给外人,那十五座城池的百姓一定会抱怨秦王丢弃他们象丢弃小草一样。秦王你不交出城池从而欺骗赵国得到了和氏璧。但是因为一块璧的缘故让天下人都知道秦王不讲信用。我希望就死在你们国家,来表明秦王的失信。”象这样秦王不一定不交出和氏璧。蔺相如完璧归赵论 王世贞今奈何使舍人怀而逃之,而归直於秦? 是时秦意未欲与赵绝耳。令秦王怒,而戮相如於市,武安君十万众压邯郸,而责璧与信,一胜而相如族,再胜而璧终入秦矣! 现在为什么蔺相如要叫门客带着和氏璧逃回了赵国,却将理直推给秦国呢?那时秦国还想和赵国交好。假使秦王生了气而在市集将蔺相如杀掉,派武安君白起带领十万大军来攻打邯郸。获胜一次就能将蔺相如一家灭族。再次获胜那么和氏璧还是属于秦国的。 蔺相如完璧归赵论 王世贞吾故曰:“蔺相如之获全於璧也,天也。”若而劲渑池,柔廉颇, 则愈出而愈妙於用;所以能完赵者,天固曲全之哉! 因此我认为,蔺相如能保全这块璧,那是上天的保佑。至于他在渑池以强硬的态度对付秦国,在国内以谦和的姿态对待廉颇,那是策略上越来越高明了。所以说赵国之所以能得以保全,的确是上天在偏袒它啊!蔺相如完璧归赵论 王世贞本文为王世贞所作的一篇有名的史论,作者在文章之始就以“蔺相如之完璧,人皆称之,予未敢以为信也”开宗明义,对蔺相如完璧归赵这一史实发表了不同看法,表明了自己的态度,然后以分析秦、赵时势入手,从情与理两方面重点剖析两国外交上的形势,从而得出因为秦国不想和赵国为敌,因此蔺相如能完璧归赵,“天固曲全之哉”的结论。文章逻辑清晰,论述严密,辩驳有力,尤其文中的假设论证一段文字,合情合理,很有说服力。蔺相如完璧归赵论 王世贞