北师大版语文必修2第2单元第5课 烛之武退秦师

文档属性

| 名称 | 北师大版语文必修2第2单元第5课 烛之武退秦师 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-16 20:48:35 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。第5课 烛之武退秦师夜上受降城闻笛

李 益

回乐峰前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。【赏析】 这首七绝是历来传诵的名篇。句句描摹石城的衰败与荒凉的景象,字字融合诗人因故国萧条、人生凄凉的万千感慨、深沉忧伤。霜月、芦笛、乡思,构成一幅思乡图,意境感人。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能融动征人回乡之望。全诗把景色、声音、感受融为一体,意境浑成。《唐诗纪事》说这首诗在当时便被谱曲入画。由于此诗措词精妙,诗豪白居易赞曰:“我知后之诗人无复措词矣!”【思考】 诗歌描写了什么景象,抒发了什么情感?

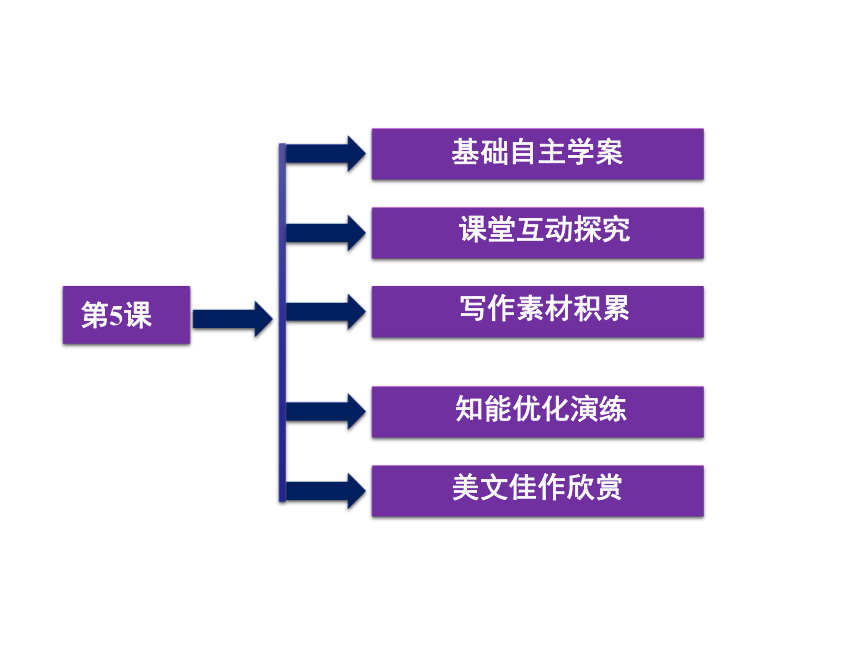

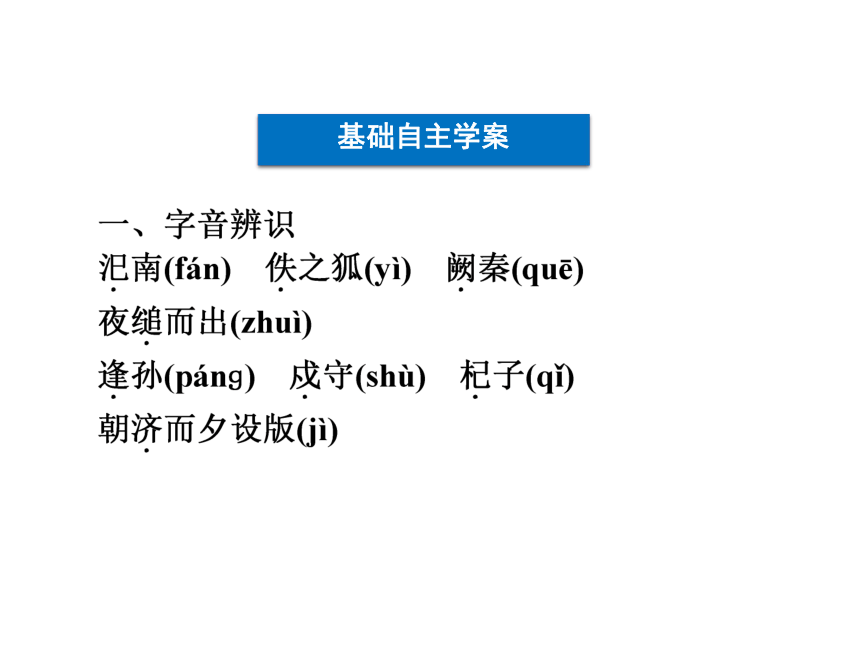

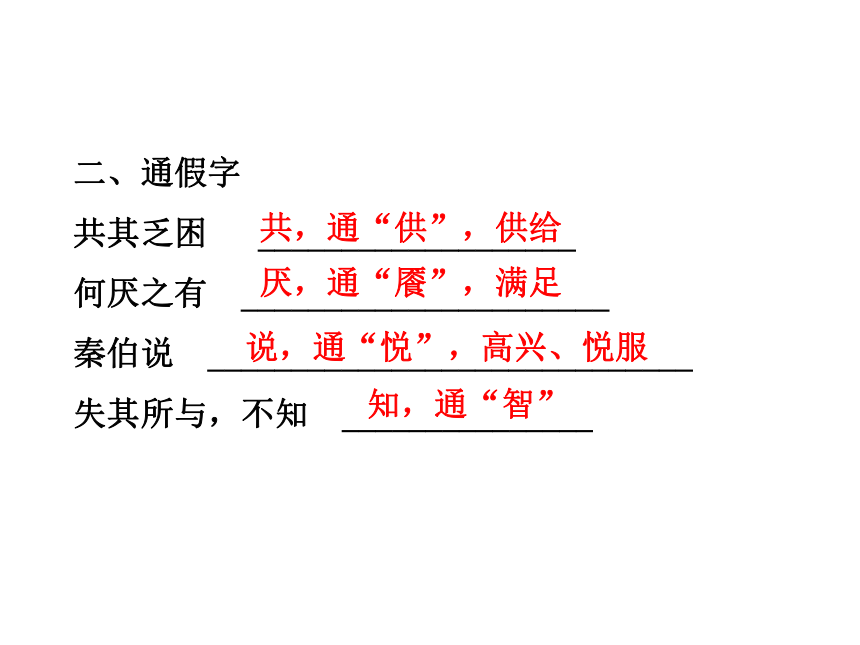

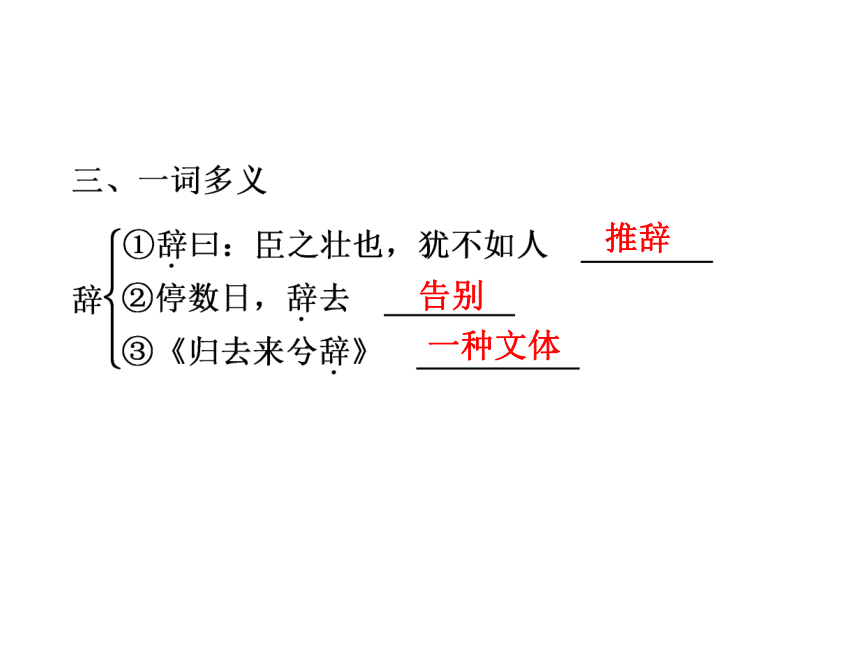

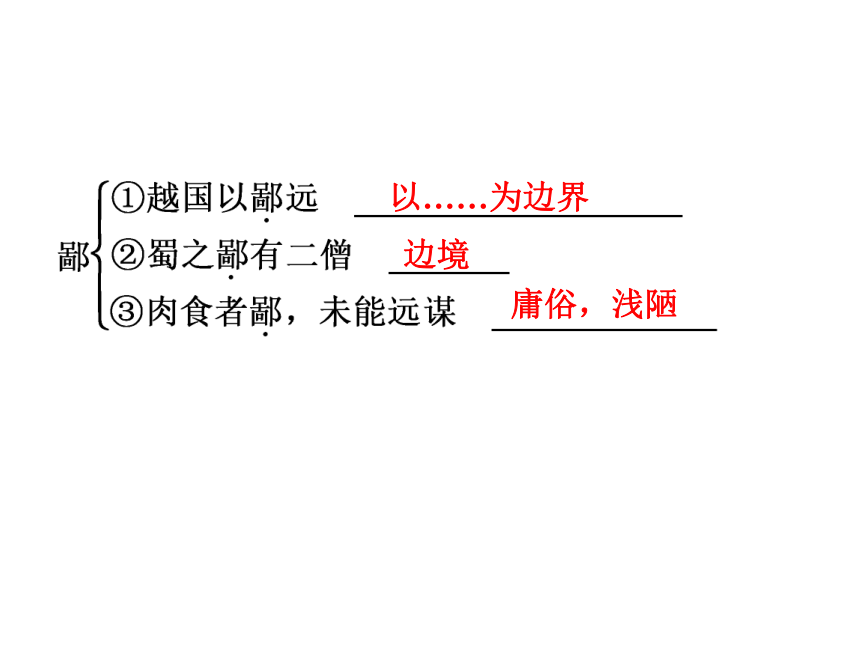

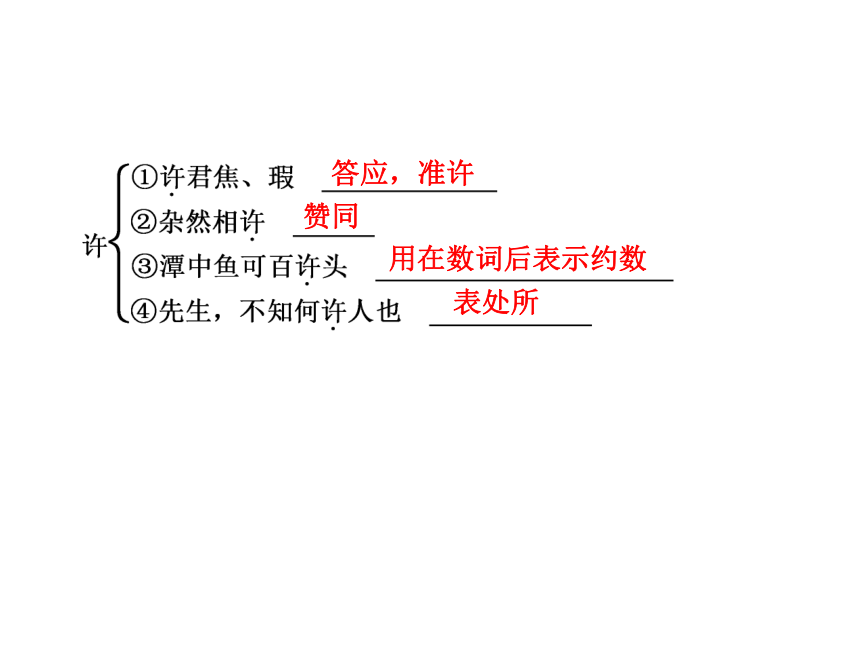

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第5课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、通假字

共其乏困 ___________________

何厌之有 ______________________

秦伯说 _____________________________

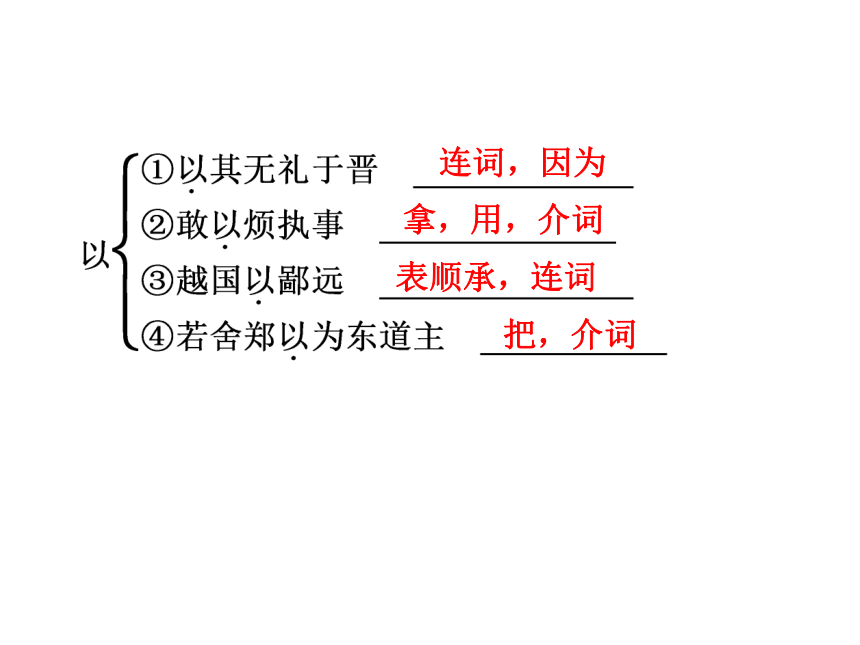

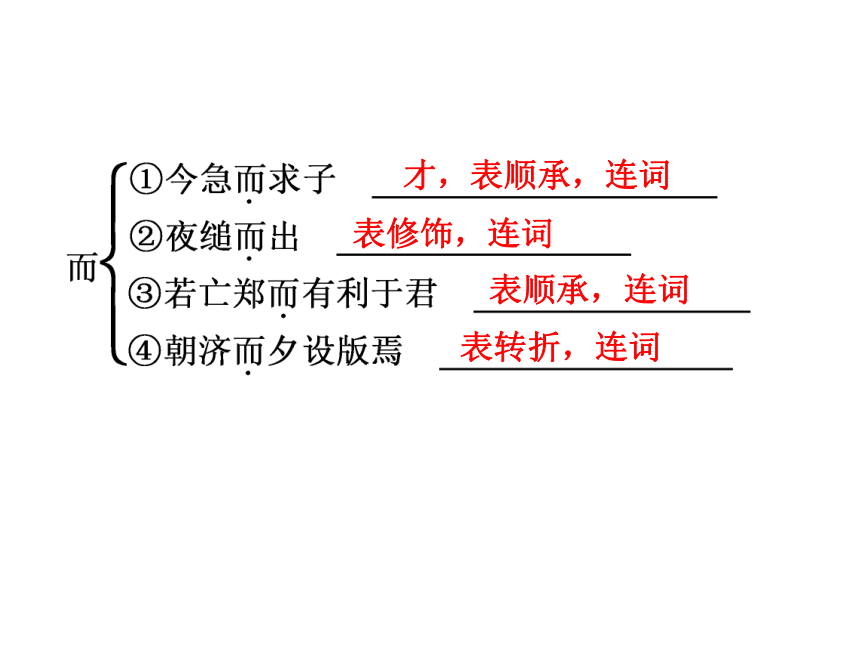

失其所与,不知 _______________共,通“供”,供给厌,通“餍”,满足说,通“悦”,高兴、悦服知,通“智”推辞告别一种文体以……为边界边境庸俗,浅陋答应,准许赞同用在数词后表示约数 表处所连词,因为拿,用,介词表顺承,连词把,介词才,表顺承,连词表修饰,连词表顺承,连词表转折,连词语气词,表陈述疑问副词,为什么疑问副词,怎么能疑问代词,哪里代词,之兼词,于此名词作动词,驻军动词使动用法,使……灭亡“鄙”:名词的意动用法,以……为鄙“远”:形容词用作名词,远地“朝”:名词作状语,在早上;“夕”名词作状语,在晚上“厚”:形容词作动词,变雄厚;“薄”:形容词作动词,变薄弱数词用作动词,怀有二心古义:把……作为古义:东方道路上的主人古义:外交使节古义:那个人古义:缺乏的东西六、特殊句式

①以其无礼于晋 ___________________

②夫晋,何厌之有? _______________________

③是寡人之过也 __________

④若舍郑以为东道主 ____________

⑤失其所与 __________________________介词结构后置句宾语前置句,“有何厌”判断句省略句固定短语,“所”字结构七、文学常识

1.走近作者

左丘明,中国春秋时________。鲁国人,双目失明。春秋时有称为瞽的盲史官,记诵,讲述有关古代历史和传说,口耳相传,以补充和丰富文字的记载,左丘明即为瞽之一。相传曾著《左氏春秋》(又称《左传》)和《国语》。两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。史学家2.资料链接

(1)秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果是楚国大败。晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好,秦晋联姻,在后世有“秦晋之好”的佳话,秦国也数次帮过晋国;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。

(2)相关知识

《左传》,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。“传”意为注释,《左传》是给儒家经典《春秋》所作的注释性文字,所以它又被称为《左氏春秋》《春秋左氏传》(简称《左传》),它与《__________》、《谷梁传》合称“春秋三传”。公羊传《左传》是我国第一部叙事详细完整的_______史书,同时也是杰出的历史散文巨著。它主要记述了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件,在—定程度上真实地反映了那个时代的风貌,是研究我国先秦历史的很有价值的文献,同时它又有极高的文学价值。《左传》不仅创造了多样的缜密的篇章结构、富有魅力的文学语言,而且还描绘了一系列人物形象,同时作者还善于以婉曲细致的笔调来描写复杂的战争事件,并有娓娓动听的外交辞令。编年体总之,《左传》无论对后代史学还是文学都有极大的影响,在艺术上的成就也令人惊叹,为后世叙事散文树立了典范。

八、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.当郑伯准备使烛之武见秦君时遭到拒绝,他又是如何说服烛之武的?【提示】 当郑伯准备使烛之武见秦君时,却遭到拒绝:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”鲜明地流露出对年轻时未被重用而产生的牢骚与不满。而郑伯则表现得大度宽容而不卑不亢。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”先屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。于是,烛之武只得“许之”。2.烛之武凭借三寸不烂之舌智退秦师,维护了主权和尊严。他是如何以妙语退秦师的?

【提示】 首先,烛之武站在秦国的立场上说话,引起对方好感;其次,说明亡郑只对晋国有利,对秦国有害无益;再次,陈述保存郑国,对秦国有好处;最后,从秦、晋两国的历史关系,说明晋国过河拆桥、忘恩负义,并分析晋国贪得无厌,从而使秦穆公意识到晋强会危秦,于是与郑国订立了盟约,乃至帮助郑国。总之,短短百余字,烛之武从地域政治、利益分配、两国邦交、历史纠葛、争霸现实诸方面层层铺垫、步步紧逼,最后推向一个核心问题——使秦濒临危险的潜在之敌,不是郑而是晋,使老练的政治家秦穆公改变了自己的初衷。3.从全文看,烛之武是怎样一个人?

【名师点拨】 烛之武是中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”,长期得不到重用,但他的能言善辩却早已闻名郑国。所以国难当头,郑国君臣一筹莫展的时候,佚之狐推荐了他。他的一番牢骚,使他的形象更显得有血有肉。郑伯的自责,更重要的是,烛之武深明大义和捍卫国家主权的使命感,使他化解了不满,增强了他义无反顾地奔赴敌营的信心和勇气。见到秦伯之后,他胸有成竹,对秦、晋两国的关系和矛盾了如指掌,只字不提郑国的利益,似乎处处都在为秦国的利益着想。因而能够不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严。说得委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层递进,句句打动对方,具有很强的感染性和说服力,表现出高超的外交才能。4.伏笔与照应是文学创作的一种表现手法,要伏得巧妙,自然成文。文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事的发展有何关系?【名师点拨】 文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”、“秦军汜南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。具体说来:一、秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。二、秦、晋两军,一在函陵(今河南新郑北),一在汜南(今河南中牟南),两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。写作素材积累文章塑造了外交谋士烛之武的光辉形象。烛之武作为郑国的一位老臣,一生难被重用,真可谓不得志之极;在秦晋两国大举攻郑之际,他却抛弃个人恩怨,不顾个人安危,缒城而出,只身赴敌营。面对强悍的秦穆公,他不卑不亢,斗智斗勇,凭借自己的胆量和智慧,保全了郑国,赢得了外援。能在国家危亡面前不避不让、甘心赴汤蹈火的动力和根源是他那颗火热的爱国之心和强烈的爱国意识。主题感悟全文表达了“不战而屈人之兵,善之善者也”的思想。1.故事情节波澜起伏技法借鉴这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏了一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋侯讲了一番“仁” “知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。2.详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武这一形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。知能优化演练佚之狐乃一只狐

——读《烛之武退秦师》有感

曾庆培

不可否认,佚之狐是一个“慧眼识英雄的伯乐”。是他发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。美文佳作欣赏不可否认,佚之狐是一个胸藏韬略、临危不惧、遇事冷静、能谋善断、高瞻远瞩的杰出之士;他对天下形势洞若观火。“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”,寥寥数语,足见其不同凡响。

正是因为这样,我才对此人产生怀疑。秦晋大军压境,乌云笼罩着郑国的每一寸土地。上至王公大臣,文武百官;下至贩夫走卒,倡优乞丐,每一位有责任感的国民心头,肯定犹如压上了一块巨石,恨不能马上飞往前线。

食君之禄,忠君之事;为国纾难,理所当然。毋庸置疑,身为朝廷重臣的佚之狐应该是苦苦地思谋过退敌之策,否则,不会有“师必退”的论断。战争的风云因他的十四字方略和烛之武的英雄虎胆及超人智慧而消弭于无形。作为毫无疑义的功臣——烛之武,一开始就得到了人们的认同。紧接着,有一种声音大了起来,那就是对佚之狐的赞美!甚至有人对他打抱不平!我总觉得有些不对味,在这场“保家卫国”的战事中,佚之狐究竟扮演着怎样的一个角色?他固然不能同那些国难当头、胸无一计甚至叛国投敌的庸碌鄙俗之辈同日而语,然而,他俨然一个超人,这场波诡云谲的战事,仿佛一场戏,而佚之狐似乎就是导演,虽然他是神龙见首不见尾,但事态的发展和结果又分明都在他的预料之中。请注意,我不是在赞扬他。谁都明白,一开始,烛之武是不愿上阵的,这一点也应该在佚之狐的意料之中。倘若烛之武始终不愿上阵,确也无可厚非,只要品味一下他的那段身世之叹,我们便会觉得以“位卑未敢忘忧国”之类的道理来要求他甚至谴责他,都是十分可笑的,关键时刻“肉食者”干什么去了?最让人不解的莫过于佚之狐,他的能力应该不在烛之武之下。几十年来,烛之武一直担任着郑国的圉马(相当于弼马温)这样一个卑贱到极点的职务,烛之武能办到的佚之狐岂会办不到?可是他为什么要力荐烛之武而不自告奋勇去见秦君?仔细想来,原因无怪乎三条:一是担心自己一走,国君身边再无能人辅佐;二是担心此去枉费心机无功而返贻笑天下;三是担心此去吉凶难料,而且难保不会出现闪失,从而走上不归之路。如果是后面两条,那么此人存在着严重的人格缺失就是毫无疑问的。因此,我宁愿相信是第一条。可是,郑伯似乎不是一个“亲小人,远贤臣”的昏聩之君,从他同烛之武的谈话中不难看出他虚怀若谷,从谏如流,礼贤下士,诚恳待人。以这样一位贤明的国君为中心的偌大朝廷上不可能只有佚之狐一个能人吧?倘若郑伯的周围真的只有佚之狐一个能人再无别的可用之材,那么问题难道不是出在佚之狐之辈的身上?他们尽到了举贤荐能的职责吗?显然没有。那么他们是不是因为嫉贤妒能一直在压制人才?从文中不难看出佚之狐就是郑伯最信任的人之一!如果一个国家的重臣眼睁睁看着一个杰出的人才在朝外一天天衰老、萎缩而不向君主力荐,你能说他是一位良臣吗?烛之武的那番牢骚包含了多少辛酸啊!“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也。”是的,风华正茂,渴望一展才华建功立业的时候,没有人想到他;就在秦晋大军压境之前,还有最后机会可以享受暮年生活的时候,又何尝有人想到过他!而当郑国黑云压城将要天塌地陷的时候,有人想到了他,想到了他的人是了解他犹如了解自己的佚之狐,想到他是因为需要他深入虎穴以使自己能够脱身!作为一国之君的郑伯,确实也该检讨自己的遗贤野外,我们应该谴责他过于信任身边的大臣,以致耳塞目盲;但,对他,我们也无法再苛求:他怎能冲出老谋深算圆滑世故如佚之狐之辈们的封锁?这不能不让我想起大型搞笑电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》,剧中的昏君乾隆,一有棘手之事,和珅便连忙举荐自己的对头纪晓岚,然后还要得意地冲纪晓岚幸灾乐祸的一笑,分明是在说:怎么样,这回死定了吧?弄得学富五车才高八斗聪明绝顶的纪晓岚是“进亦忧,退亦忧”。

这一招俗称为踢皮球,说重一点叫借刀杀人。

由此看来,佚之狐堪称一位踢皮球大师了,在为人上,说他是一只老狐狸想来也不过分吧?【赏评】 《烛之武退秦师》是“不战而屈人之兵”战略思想充分体现的战例,同时又是一篇精美的演说词。对这个故事,人们关注的多是大智大勇、临危受命、深入虎穴、力挽狂澜的烛之武,还有那个从谏如流、礼贤下士的郑伯。对好似可有可无的佚之狐常常没什么感觉。本文另辟蹊径,不仅大谈这个人物,还从反面去谈,读罢先是让人惊讶,继而颔首。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

李 益

回乐峰前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。【赏析】 这首七绝是历来传诵的名篇。句句描摹石城的衰败与荒凉的景象,字字融合诗人因故国萧条、人生凄凉的万千感慨、深沉忧伤。霜月、芦笛、乡思,构成一幅思乡图,意境感人。前二句写月下边塞的景色;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感受,芦笛能融动征人回乡之望。全诗把景色、声音、感受融为一体,意境浑成。《唐诗纪事》说这首诗在当时便被谱曲入画。由于此诗措词精妙,诗豪白居易赞曰:“我知后之诗人无复措词矣!”【思考】 诗歌描写了什么景象,抒发了什么情感?

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第5课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、通假字

共其乏困 ___________________

何厌之有 ______________________

秦伯说 _____________________________

失其所与,不知 _______________共,通“供”,供给厌,通“餍”,满足说,通“悦”,高兴、悦服知,通“智”推辞告别一种文体以……为边界边境庸俗,浅陋答应,准许赞同用在数词后表示约数 表处所连词,因为拿,用,介词表顺承,连词把,介词才,表顺承,连词表修饰,连词表顺承,连词表转折,连词语气词,表陈述疑问副词,为什么疑问副词,怎么能疑问代词,哪里代词,之兼词,于此名词作动词,驻军动词使动用法,使……灭亡“鄙”:名词的意动用法,以……为鄙“远”:形容词用作名词,远地“朝”:名词作状语,在早上;“夕”名词作状语,在晚上“厚”:形容词作动词,变雄厚;“薄”:形容词作动词,变薄弱数词用作动词,怀有二心古义:把……作为古义:东方道路上的主人古义:外交使节古义:那个人古义:缺乏的东西六、特殊句式

①以其无礼于晋 ___________________

②夫晋,何厌之有? _______________________

③是寡人之过也 __________

④若舍郑以为东道主 ____________

⑤失其所与 __________________________介词结构后置句宾语前置句,“有何厌”判断句省略句固定短语,“所”字结构七、文学常识

1.走近作者

左丘明,中国春秋时________。鲁国人,双目失明。春秋时有称为瞽的盲史官,记诵,讲述有关古代历史和传说,口耳相传,以补充和丰富文字的记载,左丘明即为瞽之一。相传曾著《左氏春秋》(又称《左传》)和《国语》。两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。史学家2.资料链接

(1)秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果是楚国大败。晋国为什么要联合秦国攻郑呢?因为当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦晋历史上关系一直很好,秦晋联姻,在后世有“秦晋之好”的佳话,秦国也数次帮过晋国;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。

(2)相关知识

《左传》,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。“传”意为注释,《左传》是给儒家经典《春秋》所作的注释性文字,所以它又被称为《左氏春秋》《春秋左氏传》(简称《左传》),它与《__________》、《谷梁传》合称“春秋三传”。公羊传《左传》是我国第一部叙事详细完整的_______史书,同时也是杰出的历史散文巨著。它主要记述了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件,在—定程度上真实地反映了那个时代的风貌,是研究我国先秦历史的很有价值的文献,同时它又有极高的文学价值。《左传》不仅创造了多样的缜密的篇章结构、富有魅力的文学语言,而且还描绘了一系列人物形象,同时作者还善于以婉曲细致的笔调来描写复杂的战争事件,并有娓娓动听的外交辞令。编年体总之,《左传》无论对后代史学还是文学都有极大的影响,在艺术上的成就也令人惊叹,为后世叙事散文树立了典范。

八、整体预知课堂互动探究[文脉·探究]

1.当郑伯准备使烛之武见秦君时遭到拒绝,他又是如何说服烛之武的?【提示】 当郑伯准备使烛之武见秦君时,却遭到拒绝:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”鲜明地流露出对年轻时未被重用而产生的牢骚与不满。而郑伯则表现得大度宽容而不卑不亢。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”先屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。于是,烛之武只得“许之”。2.烛之武凭借三寸不烂之舌智退秦师,维护了主权和尊严。他是如何以妙语退秦师的?

【提示】 首先,烛之武站在秦国的立场上说话,引起对方好感;其次,说明亡郑只对晋国有利,对秦国有害无益;再次,陈述保存郑国,对秦国有好处;最后,从秦、晋两国的历史关系,说明晋国过河拆桥、忘恩负义,并分析晋国贪得无厌,从而使秦穆公意识到晋强会危秦,于是与郑国订立了盟约,乃至帮助郑国。总之,短短百余字,烛之武从地域政治、利益分配、两国邦交、历史纠葛、争霸现实诸方面层层铺垫、步步紧逼,最后推向一个核心问题——使秦濒临危险的潜在之敌,不是郑而是晋,使老练的政治家秦穆公改变了自己的初衷。3.从全文看,烛之武是怎样一个人?

【名师点拨】 烛之武是中心人物。虽然“臣之壮也,犹不如人”,长期得不到重用,但他的能言善辩却早已闻名郑国。所以国难当头,郑国君臣一筹莫展的时候,佚之狐推荐了他。他的一番牢骚,使他的形象更显得有血有肉。郑伯的自责,更重要的是,烛之武深明大义和捍卫国家主权的使命感,使他化解了不满,增强了他义无反顾地奔赴敌营的信心和勇气。见到秦伯之后,他胸有成竹,对秦、晋两国的关系和矛盾了如指掌,只字不提郑国的利益,似乎处处都在为秦国的利益着想。因而能够不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严。说得委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层递进,句句打动对方,具有很强的感染性和说服力,表现出高超的外交才能。4.伏笔与照应是文学创作的一种表现手法,要伏得巧妙,自然成文。文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事的发展有何关系?【名师点拨】 文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”、“秦军汜南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。具体说来:一、秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。二、秦、晋两军,一在函陵(今河南新郑北),一在汜南(今河南中牟南),两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。写作素材积累文章塑造了外交谋士烛之武的光辉形象。烛之武作为郑国的一位老臣,一生难被重用,真可谓不得志之极;在秦晋两国大举攻郑之际,他却抛弃个人恩怨,不顾个人安危,缒城而出,只身赴敌营。面对强悍的秦穆公,他不卑不亢,斗智斗勇,凭借自己的胆量和智慧,保全了郑国,赢得了外援。能在国家危亡面前不避不让、甘心赴汤蹈火的动力和根源是他那颗火热的爱国之心和强烈的爱国意识。主题感悟全文表达了“不战而屈人之兵,善之善者也”的思想。1.故事情节波澜起伏技法借鉴这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏了一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋侯讲了一番“仁” “知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。2.详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武这一形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。知能优化演练佚之狐乃一只狐

——读《烛之武退秦师》有感

曾庆培

不可否认,佚之狐是一个“慧眼识英雄的伯乐”。是他发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。美文佳作欣赏不可否认,佚之狐是一个胸藏韬略、临危不惧、遇事冷静、能谋善断、高瞻远瞩的杰出之士;他对天下形势洞若观火。“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”,寥寥数语,足见其不同凡响。

正是因为这样,我才对此人产生怀疑。秦晋大军压境,乌云笼罩着郑国的每一寸土地。上至王公大臣,文武百官;下至贩夫走卒,倡优乞丐,每一位有责任感的国民心头,肯定犹如压上了一块巨石,恨不能马上飞往前线。

食君之禄,忠君之事;为国纾难,理所当然。毋庸置疑,身为朝廷重臣的佚之狐应该是苦苦地思谋过退敌之策,否则,不会有“师必退”的论断。战争的风云因他的十四字方略和烛之武的英雄虎胆及超人智慧而消弭于无形。作为毫无疑义的功臣——烛之武,一开始就得到了人们的认同。紧接着,有一种声音大了起来,那就是对佚之狐的赞美!甚至有人对他打抱不平!我总觉得有些不对味,在这场“保家卫国”的战事中,佚之狐究竟扮演着怎样的一个角色?他固然不能同那些国难当头、胸无一计甚至叛国投敌的庸碌鄙俗之辈同日而语,然而,他俨然一个超人,这场波诡云谲的战事,仿佛一场戏,而佚之狐似乎就是导演,虽然他是神龙见首不见尾,但事态的发展和结果又分明都在他的预料之中。请注意,我不是在赞扬他。谁都明白,一开始,烛之武是不愿上阵的,这一点也应该在佚之狐的意料之中。倘若烛之武始终不愿上阵,确也无可厚非,只要品味一下他的那段身世之叹,我们便会觉得以“位卑未敢忘忧国”之类的道理来要求他甚至谴责他,都是十分可笑的,关键时刻“肉食者”干什么去了?最让人不解的莫过于佚之狐,他的能力应该不在烛之武之下。几十年来,烛之武一直担任着郑国的圉马(相当于弼马温)这样一个卑贱到极点的职务,烛之武能办到的佚之狐岂会办不到?可是他为什么要力荐烛之武而不自告奋勇去见秦君?仔细想来,原因无怪乎三条:一是担心自己一走,国君身边再无能人辅佐;二是担心此去枉费心机无功而返贻笑天下;三是担心此去吉凶难料,而且难保不会出现闪失,从而走上不归之路。如果是后面两条,那么此人存在着严重的人格缺失就是毫无疑问的。因此,我宁愿相信是第一条。可是,郑伯似乎不是一个“亲小人,远贤臣”的昏聩之君,从他同烛之武的谈话中不难看出他虚怀若谷,从谏如流,礼贤下士,诚恳待人。以这样一位贤明的国君为中心的偌大朝廷上不可能只有佚之狐一个能人吧?倘若郑伯的周围真的只有佚之狐一个能人再无别的可用之材,那么问题难道不是出在佚之狐之辈的身上?他们尽到了举贤荐能的职责吗?显然没有。那么他们是不是因为嫉贤妒能一直在压制人才?从文中不难看出佚之狐就是郑伯最信任的人之一!如果一个国家的重臣眼睁睁看着一个杰出的人才在朝外一天天衰老、萎缩而不向君主力荐,你能说他是一位良臣吗?烛之武的那番牢骚包含了多少辛酸啊!“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也。”是的,风华正茂,渴望一展才华建功立业的时候,没有人想到他;就在秦晋大军压境之前,还有最后机会可以享受暮年生活的时候,又何尝有人想到过他!而当郑国黑云压城将要天塌地陷的时候,有人想到了他,想到了他的人是了解他犹如了解自己的佚之狐,想到他是因为需要他深入虎穴以使自己能够脱身!作为一国之君的郑伯,确实也该检讨自己的遗贤野外,我们应该谴责他过于信任身边的大臣,以致耳塞目盲;但,对他,我们也无法再苛求:他怎能冲出老谋深算圆滑世故如佚之狐之辈们的封锁?这不能不让我想起大型搞笑电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》,剧中的昏君乾隆,一有棘手之事,和珅便连忙举荐自己的对头纪晓岚,然后还要得意地冲纪晓岚幸灾乐祸的一笑,分明是在说:怎么样,这回死定了吧?弄得学富五车才高八斗聪明绝顶的纪晓岚是“进亦忧,退亦忧”。

这一招俗称为踢皮球,说重一点叫借刀杀人。

由此看来,佚之狐堪称一位踢皮球大师了,在为人上,说他是一只老狐狸想来也不过分吧?【赏评】 《烛之武退秦师》是“不战而屈人之兵”战略思想充分体现的战例,同时又是一篇精美的演说词。对这个故事,人们关注的多是大智大勇、临危受命、深入虎穴、力挽狂澜的烛之武,还有那个从谏如流、礼贤下士的郑伯。对好似可有可无的佚之狐常常没什么感觉。本文另辟蹊径,不仅大谈这个人物,还从反面去谈,读罢先是让人惊讶,继而颔首。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录