北师大版语文必修2第3单元第8课 阿房宫赋

文档属性

| 名称 | 北师大版语文必修2第3单元第8课 阿房宫赋 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件59张PPT。第8课 阿房宫赋途经秦始皇墓

[唐]许 浑

龙盘虎踞树层层,

势入浮云亦是崩。

一种青山秋草里,

路人唯拜汉文陵。【赏析】 诗人驻足墓前,目光从墓基转向墓顶,见到的是层层绿树,直上云天。眼前的高坟,不正好象征着秦始皇生前煊赫的声势吗?而秦覆亡之迅速与秦始皇在位时不可一世的声势,恰恰形成极富讽刺性的鲜明对照。一个“崩”字,声如裂帛,宣告了秦皇已死,秦朝已亡。后文诗意从“崩”字悄悄引出,不着痕迹地进一步写出了秦始皇形象在后人心目中的彻底崩塌。后两句表面看来似乎把笔墨荡开,从秦始皇写到了汉文帝,从诗人自己写到了“路人”,实际上却有形愈松而意愈紧的效果,在轻浅疏淡的笔墨中显示出了厚重的力量。

【思考】 赏析“崩”字的妙处?

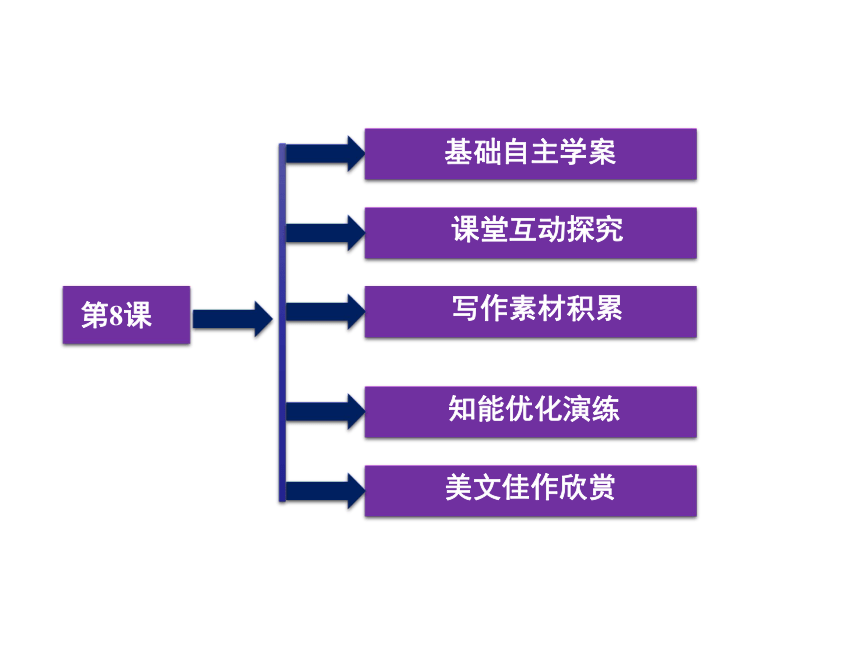

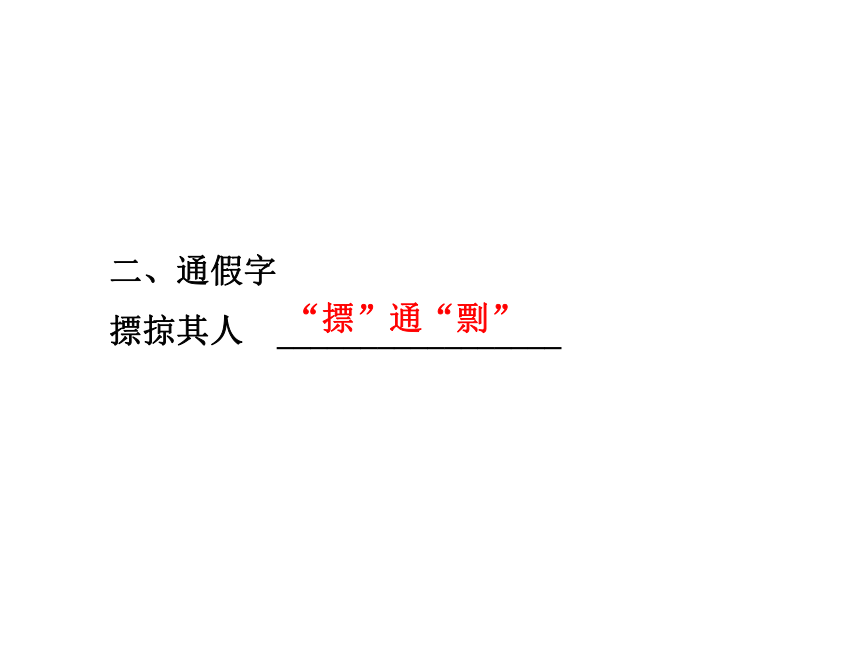

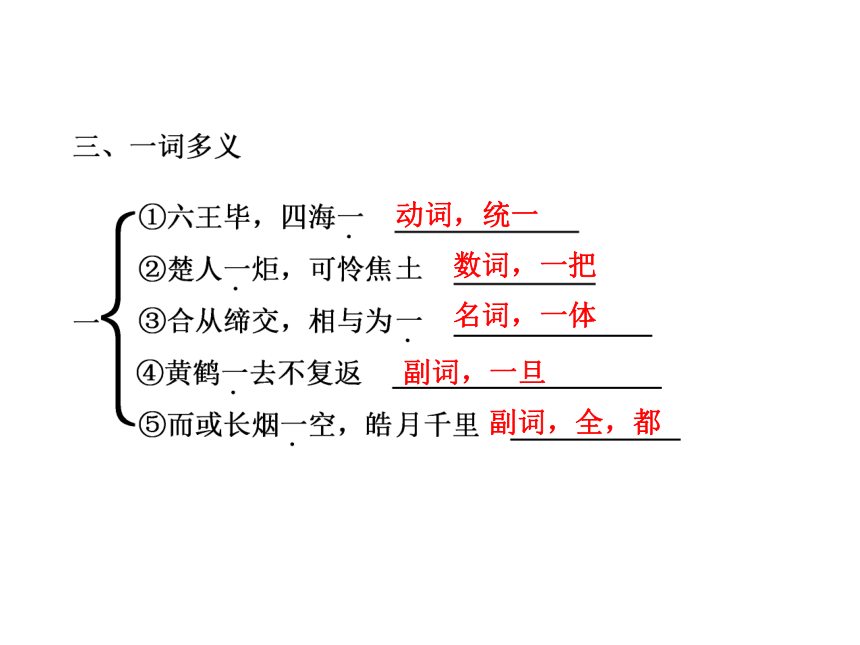

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第8课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、通假字

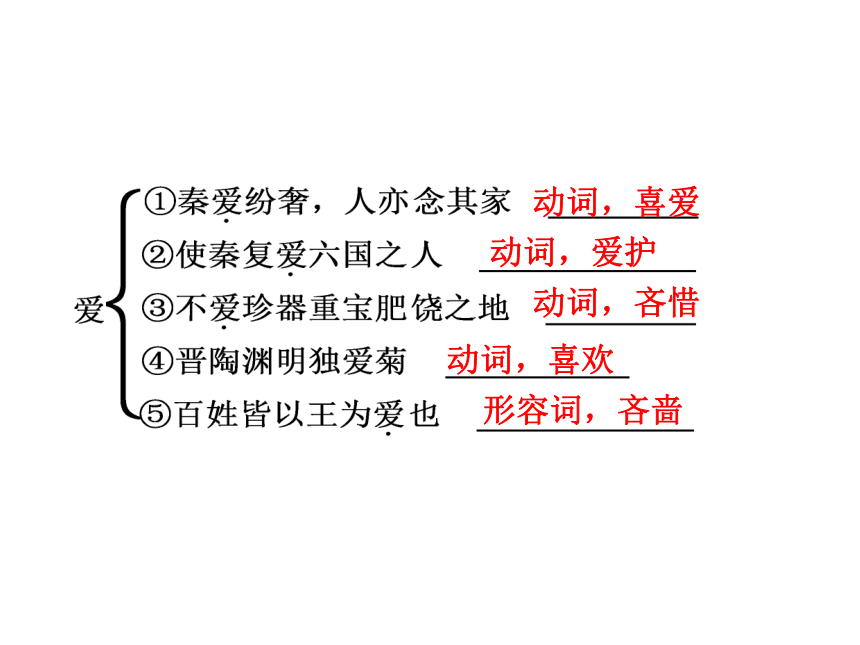

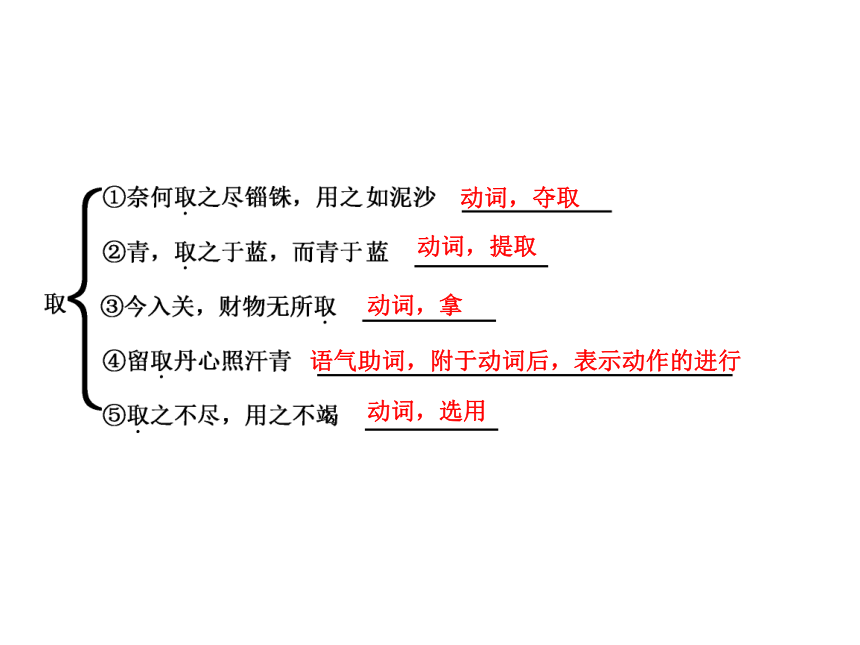

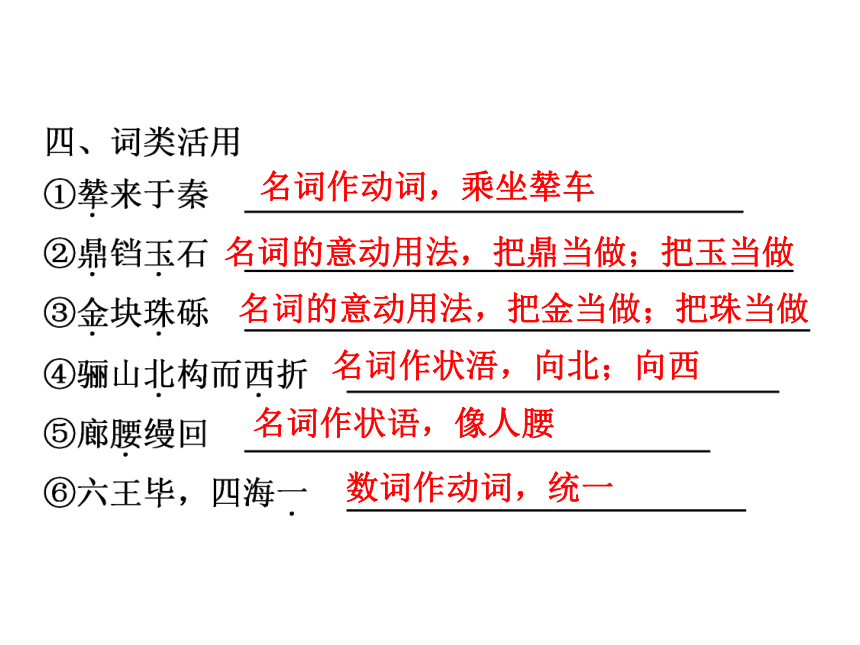

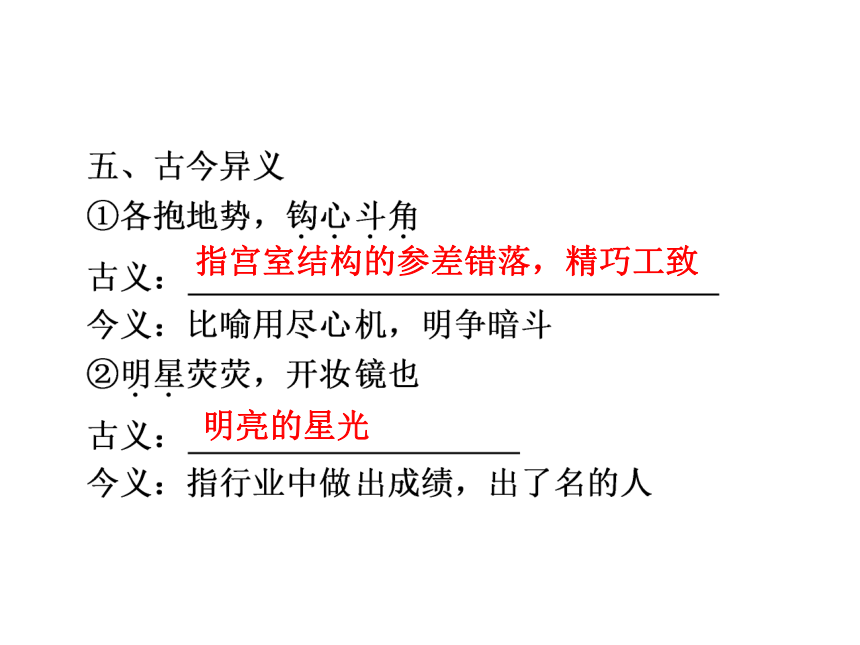

摽掠其人 _________________“摽”通“剽”动词,统一数词,一把名词,一体副词,一旦副词,全,都动词,喜爱动词,爱护动词,吝惜动词,喜欢形容词,吝啬动词,夺取动词,提取动词,拿语气助词,附于动词后,表示动作的进行动词,选用名词作动词,乘坐辇车名词的意动用法,把鼎当做;把玉当做名词的意动用法,把金当做;把珠当做名词作状浯,向北;向西名词作状语,像人腰数词作动词,统一指宫室结构的参差错落,精巧工致明亮的星光指金玉珠宝等物指金玉珠宝等物可惜六、特殊句式

①灭六国者六国也,非秦也 _____________

②族秦者秦也,非天下也 _____________

③戍卒叫,函谷举 ____________

④长桥卧波,未云何龙 _____________

⑤有得不见者,三十六年 ____________判断句判断句被动句省略句省略句七、文学常识

1.走近作者

杜牧(公元803-853年),唐代诗人,汉族,字_______,号樊川居士,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。牧之唐文宗大和二年进士,授宏文馆校书郎。后赴江西观察使幕,转淮南节度使幕,又入观察使幕。晚唐杰出诗人,尤以七言绝句著称。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。晚唐诗多柔靡,牧诗以峻峭矫之。与李商隐并称“______________”。 杜牧晚年居长安南樊川别墅, 故后世称“杜樊川”。小李杜2.写作背景

阿房宫是秦始皇在渭南营造的宫殿,始建于秦始皇三十五年(前212年),动工不到两年,秦始皇去世,秦二世胡亥继续修建,还未完成,即于公元前206年被项羽烧毁。从此,阿房宫的兴灭就同秦王朝的兴亡联系在一起,成为人们议论的话题。杜牧也加入到这一传统的议论中来。本文写于唐敬宗宝历元年(825年),这时的唐王朝已是大厦将倾,摇摇欲坠,唐敬宗李湛年少即位,好游猎,务声色,大兴土木,不理朝政。杜牧在《上知己文章启》一文中说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”3.资料链接

赋:是由_________衍化出来的,也继承了《诗经》讽刺的传统。关于诗和赋的区别,晋代文学家陆机在《文赋》里曾说:诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。也就是说,诗是用来抒发主观感情的,要写得华丽而细腻;赋是用来描绘客观事物的,要写得爽朗而通畅。陆机是晋代人,他的话说出了晋代以前的诗和赋的主要特点,但不能作机械的理解,诗也要描写事物,赋也有抒发感情的成分,特别是到南北朝时代抒情小赋发展起来,赋从内容到形式都起了变化。楚辞课堂互动探究[文脉·探究]1.本文是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?这样描写对表达中心有什么作用?

【提示】 从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国摽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓尽致,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

2.作者描写阿房宫建筑的宏伟壮丽,仅用了一百多字,却给读者以鲜明的印象。试分析作者描写阿房宫的的艺术感染力。【提示】 这一部分作者用的是总写和细写相结合的写法。总写部分,作者泼墨写意,粗笔勾勒。“覆压三百余里”, 言其占地之广;“隔离天日”,状其楼阁之高;“骊山”两句, 写其倚山傍水,气势非凡。细写部分,作者工笔重彩,精描细绘。先写重楼叠阁、长廊高檐,不计其数;再以长桥如龙、复道似虹映衬宫宇之宏伟、楼阁之高大。上面所述,写的还只是建筑之外观。接着,作者的笔触,又深入建筑内部。歌台舞殿是互文的写法, 台既可舞,殿亦可歌,意谓宫内处处皆是轻歌曼舞。“一日之内,一宫之间,而气候不齐”,则承“暖响”“冷袖”两句,进一步从人们的主观感受写宫内歌舞盛况。这几句,既是以歌舞之纷繁衬托宫殿之众多,又为下文美女充盈宫室预作铺垫。

这一节中,作者由远及近,由外及里逐一介绍了阿房宫之奇观。叙述中时有前后照应之妙笔。如写楼阁“各抱地势”就与前文“骊山北构而西折,直走咸阳”这一广阔背景相连。叙述中时有贴切生动之比喻,例“长桥卧波”,“复道行空”,用笔经济,形象生动。叙述中也间有动态描写,像写“二川”,写歌舞,状声摹形,引人入胜。再加上大量对偶排比句式的运用,致使文句音节铿锵,兼有音韵之美。因此,寥寥一百几十个字,阿房宫之丰姿盛态就显现于读者眼前。

3.作者写《阿房宫赋》,是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,讽谕朝政。但为什么写阿房宫被焚,却说“楚人一炬,可怜焦土”,这里作者流露了怎样的思想感情?【名师点拨】 现代文中的“可怜”是“值得怜悯”的意思,但在文言文中除解释“值得怜悯”外,还有“可爱、可惜”的意思。这里的“可怜”解释为“可惜”。作者用这二字,使无穷感慨充溢字里行间。一度威震四海的秦王朝在农民起义的冲击下土崩瓦解,迅速灭亡;覆压三百余里的阿房宫,也在一场烈火之中化为灰烬。秦朝速亡的史实说明,不能爱民,难图久安。但是, 当时的唐朝统治者无视历史教训,沉湎声色,又大起宫室,身居积薪之上,仍以为安。历史兴亡,激荡胸中;目睹现实,感慨万端。神奇瑰丽之阿房宫付之一炬令人可惜,显赫一时的秦王朝毁于一旦令人可叹,前事不忘,后事之师,不意今人又在步秦人之后尘,唐王朝的命运不也令人可忧吗? “楚人一炬,可怜焦土”,作者的不安与忧愤溢于言表。辞赋不同于论文,许多地方并不直说,读时需细加玩味,方能体会作者的用心。

4.杜牧写这篇赋,既然是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,借以讽谏时弊,为何开头要从六国覆灭下笔?【名师点拨】 作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴,写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”。可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国之不爱民呢? “燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”“秦之珍宝”(财富之代称),来自六国;六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六王”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景上引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。写作素材积累《阿房宫赋》是一篇借古讽今的赋体散文。作者通过描写阿房宫的兴建及其毁灭,生动形象地总结了秦朝统治者骄奢亡国的历史经验,向唐朝统治者发出了警告,表现出一个封建时代正直的文人忧国忧民、匡时济俗的情怀。主题感悟文赋的典范

《阿房宫赋》被视为初期文赋的典范之作,杜牧充分发挥了赋的文体特点,别具匠心地运用到自己的作品中。本文从三个方面显示出赋的特点。

其一,想像、比喻与夸张的运用。

阿房宫毁于战火,其形制如何,早已无人能够说清,《史记·秦始皇本纪》的记载也不很详。这给写“阿房宫”造成了困难,但却给作者留下了驰骋想像的空间。技法借鉴可以说,杜牧在这篇赋中艺术地再造了阿房宫。无论是对楼阁廊檐的工笔细刻,还是对长桥复道的泼墨挥洒,都是出自想像。这些奇特的想像不但不给人以造作之感,反而能带动人沿着他开辟的路径走下去,在头脑中活现当年这座宫殿的盛况。这种效果的取得,和本文运用生动的比喻、大胆的夸张有直接关系。如“使负栋之柱,多于南亩之农夫”一段出于想像,既是比喻,也是夸张,具有很强的艺术感染力。其二,描写、铺排与议论的运用。

从整体结构来看,本文前两段以描写为主,后两段以议论为主。前面的描写是为后面的议论作铺垫的。但是,无论描写还是议论,都大量采用了铺排的手法,叙事言情,极尽其致,气势夺人,令人耳目一新。描写中铺排的例子,如“明星荧荧,开妆镜也”一段;议论中铺排的例子,如结尾一段的正反述说。这固然是赋体的传统写法,但值得称道的是杜牧没有像编类书一样堆砌相同词语,而是写得不繁缛冗杂,恰到好处。其三,骈句散行,错落有致。

本文发挥了骈文的某些长处,如铺排、对偶、押韵等,但也大量使用单句散行,增强表现力。如在用了“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角”六个四字句后,接以”盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落”一个散行的长句。这样,句子整散结合,长短不拘, 节奏鲜明,更富于表现力。知能优化演练才情识趣一杜牧 千载何人可解之

有唐一朝,不足300年,但其沛然的文脉足以令人久久惊叹。置身于唐代人才的灿烂星河,直教人看得眼花缭乱,难分伯仲。清人赵翼说:李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出, 各领风骚数百年。平心而论,唐朝之后,有多少人才盖得住唐人的风头呢?美文佳作欣赏后人论唐诗,公推李杜,李白

杜甫,诗仙诗圣双峰并峙,不

容置疑。及至晚唐,又出来小

李杜。其实这个小字,只是指

的是时间顺序,在很多后世文

人的眼中,“小”竟成了水平低的代名词。而放在整个唐朝文坛的兖兖诸公中,杜牧也是被相当程度的被低估和误读了。

杜牧已经孤独了一千年,真的不能再让他孤独下去了!有唐一朝,既能写诗,又能弄文,还能作赋的文人其实并不多,而杜牧就是三者皆擅的少数人之一,这一点似乎并没有多少人否认,甚至有人认为,杜牧是继柳宗元之后的晚唐第一大家,但提起来总是遮遮掩掩。更重要的,杜牧知兵。用杜牧的话说就是:“治乱兴亡之迹,财赋兵甲之事,地形之险易远近,古人之长短得失。”这里的知兵绝对不是纸上谈兵,而是真的管用,杜牧曾作《守论》、《战论》、《原十六卫》,颇为后世军事家倚重,还注《孙子兵法》,并成为有史以来注解《孙子兵法》最好的“三大家”之一。杜牧的观点是:“信知为国家者,兵最为大。”尽管他长期在牛李党争之间受夹板气,可还是能以国家大义为重,上书常常不给他好脸色看的上司李德裕,告诉这个仗应该怎么打,那个仗要什么招,比如唐武宗年间,讨伐抗命的藩镇泽路刘稹时,杜牧曾上书李德裕,陈述用兵策略,李德裕采纳他的意见,获得胜利。很有意思,唐代的文人之间虽然彼此心存芥蒂,可是一旦涉及国家大义,往往能捐弃前嫌,以国为重。真的要感谢李德裕,如果不是他抛开朋党之私,启用杜牧的用兵良策,那么杜牧的兵家之称可能会黯淡得多,至少他给了杜牧一个证明自我的机会。一直贬弃自己的李德裕竟成了自己的伯乐,历史的吊诡想必一定让杜牧哭笑不得。

如果一个文人能够知兵,其忧国就不会像“漫卷诗书喜欲狂”那样空忧一场,而是更有可能更有能力切切实实的功在家国,尤其在乱世,文人的知兵善战就特别令人肃然起敬甚至潸然泪下,及至宋朝,辛弃疾、范仲淹的胆剑琴心更是将文武之道推向新的高度,成为文人知兵的鲜活例证。只可惜,杜牧没有像辛弃疾那样“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”般潇洒地“沙场秋点兵”,真的是太可惜了!如果杜牧真的是马革裹尸,而不是终老樊川,历史又会如何评价呢?中国人都讲求盖棺论定,可是杜牧却盖棺而无法论定。常说性格决定命运,这句话放在杜牧身上是极为合适的。杜牧究竟是一个什么样的人?后世的第一评价是:风流。这种评价,多有暧昧成分,大多不足为观。纵观杜牧一生,除去生不逢时的因素外,多为性格所害。杜牧出身世家,在长安,杜家和韦家都是极为显赫的贵族之家,所谓“城南韦杜,去天尺五”。都快与天齐平了。杜牧的祖父杜佑又官至宰相,快80了才致仕还乡。可以说,杜牧是不折不扣的高干子弟,但他却并没有染上多少公子哥习气,绝非纨绔子弟之属。因为他在很小的时候,也就是10来岁的样子,就已经家道中落了,这一点对杜牧的影响极大。杜牧曾经这样回忆:“八年中凡十徙其居,奴婢寒饿,衰老者死,少壮者当面逃去,不能呵制。长兄以驴游丐於亲旧,某与弟食野蒿藿,寒无夜烛,默念。所记者凡三周岁。”一个绵延百年的贵族之家,竟至于吃野菜,去亲戚家乞讨,大冷天连蜡烛也点不上,竟连一般人家都不如,杜牧成了杜家最后的贵族。这种从风光无限一下子变得困顿恓惶的变故,对一个人的性格也会产生突变,往往会变得愤世嫉俗,特立独行。杜牧自我评价说:“邪柔利己、偷苟谗谄,可以进取,知之而不能行之,非不能行之,抑复见恶之,不能忍一同坐与之交语。”史载:“牧刚直有奇节”,又云:“牧亦以疏直,时无右援者。”就是说杜牧高处不胜寒,竟无人施以援手。

?终杜牧一生,为狂狷所害,为孤愤所杀。而贯穿终生的先天下之忧而忧的家国情怀,使杜牧成为晚唐中国的天空最为奇绝的彩虹,并牢牢确立了自己在文坛上的特殊地位。【赏评】 本文从赞赏的角度评价杜牧,为我们全面的了解杜牧开了另一扇门。本文还对杜牧的出身和杜牧的性格进行了一番考证和评价,可以说杜牧是一位有着贵族血统的平民,他高傲,孤愤,对国家一腔热血,而这一切也注定了他的命运。作者认为“杜牧成为晚唐中国的天空最为奇绝的彩虹”这一评价是中肯的。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

[唐]许 浑

龙盘虎踞树层层,

势入浮云亦是崩。

一种青山秋草里,

路人唯拜汉文陵。【赏析】 诗人驻足墓前,目光从墓基转向墓顶,见到的是层层绿树,直上云天。眼前的高坟,不正好象征着秦始皇生前煊赫的声势吗?而秦覆亡之迅速与秦始皇在位时不可一世的声势,恰恰形成极富讽刺性的鲜明对照。一个“崩”字,声如裂帛,宣告了秦皇已死,秦朝已亡。后文诗意从“崩”字悄悄引出,不着痕迹地进一步写出了秦始皇形象在后人心目中的彻底崩塌。后两句表面看来似乎把笔墨荡开,从秦始皇写到了汉文帝,从诗人自己写到了“路人”,实际上却有形愈松而意愈紧的效果,在轻浅疏淡的笔墨中显示出了厚重的力量。

【思考】 赏析“崩”字的妙处?

【提示】 画线部分为思考答案。 写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第8课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、通假字

摽掠其人 _________________“摽”通“剽”动词,统一数词,一把名词,一体副词,一旦副词,全,都动词,喜爱动词,爱护动词,吝惜动词,喜欢形容词,吝啬动词,夺取动词,提取动词,拿语气助词,附于动词后,表示动作的进行动词,选用名词作动词,乘坐辇车名词的意动用法,把鼎当做;把玉当做名词的意动用法,把金当做;把珠当做名词作状浯,向北;向西名词作状语,像人腰数词作动词,统一指宫室结构的参差错落,精巧工致明亮的星光指金玉珠宝等物指金玉珠宝等物可惜六、特殊句式

①灭六国者六国也,非秦也 _____________

②族秦者秦也,非天下也 _____________

③戍卒叫,函谷举 ____________

④长桥卧波,未云何龙 _____________

⑤有得不见者,三十六年 ____________判断句判断句被动句省略句省略句七、文学常识

1.走近作者

杜牧(公元803-853年),唐代诗人,汉族,字_______,号樊川居士,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。牧之唐文宗大和二年进士,授宏文馆校书郎。后赴江西观察使幕,转淮南节度使幕,又入观察使幕。晚唐杰出诗人,尤以七言绝句著称。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。晚唐诗多柔靡,牧诗以峻峭矫之。与李商隐并称“______________”。 杜牧晚年居长安南樊川别墅, 故后世称“杜樊川”。小李杜2.写作背景

阿房宫是秦始皇在渭南营造的宫殿,始建于秦始皇三十五年(前212年),动工不到两年,秦始皇去世,秦二世胡亥继续修建,还未完成,即于公元前206年被项羽烧毁。从此,阿房宫的兴灭就同秦王朝的兴亡联系在一起,成为人们议论的话题。杜牧也加入到这一传统的议论中来。本文写于唐敬宗宝历元年(825年),这时的唐王朝已是大厦将倾,摇摇欲坠,唐敬宗李湛年少即位,好游猎,务声色,大兴土木,不理朝政。杜牧在《上知己文章启》一文中说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”3.资料链接

赋:是由_________衍化出来的,也继承了《诗经》讽刺的传统。关于诗和赋的区别,晋代文学家陆机在《文赋》里曾说:诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。也就是说,诗是用来抒发主观感情的,要写得华丽而细腻;赋是用来描绘客观事物的,要写得爽朗而通畅。陆机是晋代人,他的话说出了晋代以前的诗和赋的主要特点,但不能作机械的理解,诗也要描写事物,赋也有抒发感情的成分,特别是到南北朝时代抒情小赋发展起来,赋从内容到形式都起了变化。楚辞课堂互动探究[文脉·探究]1.本文是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?这样描写对表达中心有什么作用?

【提示】 从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,二是写阿房宫美女之众,三是写阿房宫珍宝之富。写建筑,课文先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;写美女,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,倍加渲染;写珍宝,既写六国摽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,淋漓尽致,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大,宫室多、美女众、珍宝富并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。古文观止》的篇末总评说:“前幅极写阿房之瑰丽,不是羡慕其奢华,正以见骄横敛怨之至,而民不堪命也,便伏有不爱六国之人意在。”可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽谕现实,提供了坚实的基础。

2.作者描写阿房宫建筑的宏伟壮丽,仅用了一百多字,却给读者以鲜明的印象。试分析作者描写阿房宫的的艺术感染力。【提示】 这一部分作者用的是总写和细写相结合的写法。总写部分,作者泼墨写意,粗笔勾勒。“覆压三百余里”, 言其占地之广;“隔离天日”,状其楼阁之高;“骊山”两句, 写其倚山傍水,气势非凡。细写部分,作者工笔重彩,精描细绘。先写重楼叠阁、长廊高檐,不计其数;再以长桥如龙、复道似虹映衬宫宇之宏伟、楼阁之高大。上面所述,写的还只是建筑之外观。接着,作者的笔触,又深入建筑内部。歌台舞殿是互文的写法, 台既可舞,殿亦可歌,意谓宫内处处皆是轻歌曼舞。“一日之内,一宫之间,而气候不齐”,则承“暖响”“冷袖”两句,进一步从人们的主观感受写宫内歌舞盛况。这几句,既是以歌舞之纷繁衬托宫殿之众多,又为下文美女充盈宫室预作铺垫。

这一节中,作者由远及近,由外及里逐一介绍了阿房宫之奇观。叙述中时有前后照应之妙笔。如写楼阁“各抱地势”就与前文“骊山北构而西折,直走咸阳”这一广阔背景相连。叙述中时有贴切生动之比喻,例“长桥卧波”,“复道行空”,用笔经济,形象生动。叙述中也间有动态描写,像写“二川”,写歌舞,状声摹形,引人入胜。再加上大量对偶排比句式的运用,致使文句音节铿锵,兼有音韵之美。因此,寥寥一百几十个字,阿房宫之丰姿盛态就显现于读者眼前。

3.作者写《阿房宫赋》,是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,讽谕朝政。但为什么写阿房宫被焚,却说“楚人一炬,可怜焦土”,这里作者流露了怎样的思想感情?【名师点拨】 现代文中的“可怜”是“值得怜悯”的意思,但在文言文中除解释“值得怜悯”外,还有“可爱、可惜”的意思。这里的“可怜”解释为“可惜”。作者用这二字,使无穷感慨充溢字里行间。一度威震四海的秦王朝在农民起义的冲击下土崩瓦解,迅速灭亡;覆压三百余里的阿房宫,也在一场烈火之中化为灰烬。秦朝速亡的史实说明,不能爱民,难图久安。但是, 当时的唐朝统治者无视历史教训,沉湎声色,又大起宫室,身居积薪之上,仍以为安。历史兴亡,激荡胸中;目睹现实,感慨万端。神奇瑰丽之阿房宫付之一炬令人可惜,显赫一时的秦王朝毁于一旦令人可叹,前事不忘,后事之师,不意今人又在步秦人之后尘,唐王朝的命运不也令人可忧吗? “楚人一炬,可怜焦土”,作者的不安与忧愤溢于言表。辞赋不同于论文,许多地方并不直说,读时需细加玩味,方能体会作者的用心。

4.杜牧写这篇赋,既然是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,借以讽谏时弊,为何开头要从六国覆灭下笔?【名师点拨】 作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴,写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”。可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国之不爱民呢? “燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”“秦之珍宝”(财富之代称),来自六国;六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六王”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景上引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。写作素材积累《阿房宫赋》是一篇借古讽今的赋体散文。作者通过描写阿房宫的兴建及其毁灭,生动形象地总结了秦朝统治者骄奢亡国的历史经验,向唐朝统治者发出了警告,表现出一个封建时代正直的文人忧国忧民、匡时济俗的情怀。主题感悟文赋的典范

《阿房宫赋》被视为初期文赋的典范之作,杜牧充分发挥了赋的文体特点,别具匠心地运用到自己的作品中。本文从三个方面显示出赋的特点。

其一,想像、比喻与夸张的运用。

阿房宫毁于战火,其形制如何,早已无人能够说清,《史记·秦始皇本纪》的记载也不很详。这给写“阿房宫”造成了困难,但却给作者留下了驰骋想像的空间。技法借鉴可以说,杜牧在这篇赋中艺术地再造了阿房宫。无论是对楼阁廊檐的工笔细刻,还是对长桥复道的泼墨挥洒,都是出自想像。这些奇特的想像不但不给人以造作之感,反而能带动人沿着他开辟的路径走下去,在头脑中活现当年这座宫殿的盛况。这种效果的取得,和本文运用生动的比喻、大胆的夸张有直接关系。如“使负栋之柱,多于南亩之农夫”一段出于想像,既是比喻,也是夸张,具有很强的艺术感染力。其二,描写、铺排与议论的运用。

从整体结构来看,本文前两段以描写为主,后两段以议论为主。前面的描写是为后面的议论作铺垫的。但是,无论描写还是议论,都大量采用了铺排的手法,叙事言情,极尽其致,气势夺人,令人耳目一新。描写中铺排的例子,如“明星荧荧,开妆镜也”一段;议论中铺排的例子,如结尾一段的正反述说。这固然是赋体的传统写法,但值得称道的是杜牧没有像编类书一样堆砌相同词语,而是写得不繁缛冗杂,恰到好处。其三,骈句散行,错落有致。

本文发挥了骈文的某些长处,如铺排、对偶、押韵等,但也大量使用单句散行,增强表现力。如在用了“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角”六个四字句后,接以”盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落”一个散行的长句。这样,句子整散结合,长短不拘, 节奏鲜明,更富于表现力。知能优化演练才情识趣一杜牧 千载何人可解之

有唐一朝,不足300年,但其沛然的文脉足以令人久久惊叹。置身于唐代人才的灿烂星河,直教人看得眼花缭乱,难分伯仲。清人赵翼说:李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出, 各领风骚数百年。平心而论,唐朝之后,有多少人才盖得住唐人的风头呢?美文佳作欣赏后人论唐诗,公推李杜,李白

杜甫,诗仙诗圣双峰并峙,不

容置疑。及至晚唐,又出来小

李杜。其实这个小字,只是指

的是时间顺序,在很多后世文

人的眼中,“小”竟成了水平低的代名词。而放在整个唐朝文坛的兖兖诸公中,杜牧也是被相当程度的被低估和误读了。

杜牧已经孤独了一千年,真的不能再让他孤独下去了!有唐一朝,既能写诗,又能弄文,还能作赋的文人其实并不多,而杜牧就是三者皆擅的少数人之一,这一点似乎并没有多少人否认,甚至有人认为,杜牧是继柳宗元之后的晚唐第一大家,但提起来总是遮遮掩掩。更重要的,杜牧知兵。用杜牧的话说就是:“治乱兴亡之迹,财赋兵甲之事,地形之险易远近,古人之长短得失。”这里的知兵绝对不是纸上谈兵,而是真的管用,杜牧曾作《守论》、《战论》、《原十六卫》,颇为后世军事家倚重,还注《孙子兵法》,并成为有史以来注解《孙子兵法》最好的“三大家”之一。杜牧的观点是:“信知为国家者,兵最为大。”尽管他长期在牛李党争之间受夹板气,可还是能以国家大义为重,上书常常不给他好脸色看的上司李德裕,告诉这个仗应该怎么打,那个仗要什么招,比如唐武宗年间,讨伐抗命的藩镇泽路刘稹时,杜牧曾上书李德裕,陈述用兵策略,李德裕采纳他的意见,获得胜利。很有意思,唐代的文人之间虽然彼此心存芥蒂,可是一旦涉及国家大义,往往能捐弃前嫌,以国为重。真的要感谢李德裕,如果不是他抛开朋党之私,启用杜牧的用兵良策,那么杜牧的兵家之称可能会黯淡得多,至少他给了杜牧一个证明自我的机会。一直贬弃自己的李德裕竟成了自己的伯乐,历史的吊诡想必一定让杜牧哭笑不得。

如果一个文人能够知兵,其忧国就不会像“漫卷诗书喜欲狂”那样空忧一场,而是更有可能更有能力切切实实的功在家国,尤其在乱世,文人的知兵善战就特别令人肃然起敬甚至潸然泪下,及至宋朝,辛弃疾、范仲淹的胆剑琴心更是将文武之道推向新的高度,成为文人知兵的鲜活例证。只可惜,杜牧没有像辛弃疾那样“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”般潇洒地“沙场秋点兵”,真的是太可惜了!如果杜牧真的是马革裹尸,而不是终老樊川,历史又会如何评价呢?中国人都讲求盖棺论定,可是杜牧却盖棺而无法论定。常说性格决定命运,这句话放在杜牧身上是极为合适的。杜牧究竟是一个什么样的人?后世的第一评价是:风流。这种评价,多有暧昧成分,大多不足为观。纵观杜牧一生,除去生不逢时的因素外,多为性格所害。杜牧出身世家,在长安,杜家和韦家都是极为显赫的贵族之家,所谓“城南韦杜,去天尺五”。都快与天齐平了。杜牧的祖父杜佑又官至宰相,快80了才致仕还乡。可以说,杜牧是不折不扣的高干子弟,但他却并没有染上多少公子哥习气,绝非纨绔子弟之属。因为他在很小的时候,也就是10来岁的样子,就已经家道中落了,这一点对杜牧的影响极大。杜牧曾经这样回忆:“八年中凡十徙其居,奴婢寒饿,衰老者死,少壮者当面逃去,不能呵制。长兄以驴游丐於亲旧,某与弟食野蒿藿,寒无夜烛,默念。所记者凡三周岁。”一个绵延百年的贵族之家,竟至于吃野菜,去亲戚家乞讨,大冷天连蜡烛也点不上,竟连一般人家都不如,杜牧成了杜家最后的贵族。这种从风光无限一下子变得困顿恓惶的变故,对一个人的性格也会产生突变,往往会变得愤世嫉俗,特立独行。杜牧自我评价说:“邪柔利己、偷苟谗谄,可以进取,知之而不能行之,非不能行之,抑复见恶之,不能忍一同坐与之交语。”史载:“牧刚直有奇节”,又云:“牧亦以疏直,时无右援者。”就是说杜牧高处不胜寒,竟无人施以援手。

?终杜牧一生,为狂狷所害,为孤愤所杀。而贯穿终生的先天下之忧而忧的家国情怀,使杜牧成为晚唐中国的天空最为奇绝的彩虹,并牢牢确立了自己在文坛上的特殊地位。【赏评】 本文从赞赏的角度评价杜牧,为我们全面的了解杜牧开了另一扇门。本文还对杜牧的出身和杜牧的性格进行了一番考证和评价,可以说杜牧是一位有着贵族血统的平民,他高傲,孤愤,对国家一腔热血,而这一切也注定了他的命运。作者认为“杜牧成为晚唐中国的天空最为奇绝的彩虹”这一评价是中肯的。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录