北师大版语文必修2第4单元第12课 回忆鲁迅先生(节选)

文档属性

| 名称 | 北师大版语文必修2第4单元第12课 回忆鲁迅先生(节选) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 958.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-06-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。第12课 回忆鲁迅先生(节选) 陇西行

陈 陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。【赏析】 本诗赞美了前线将士英勇无畏的爱国精神,揭示了唐代长期征战给人民带来的痛苦和灾难,对深闺少妇的遭遇给予了深深地同情。前两句写守边将士英勇报国,战争场面慷慨悲壮,极其残酷。后两句写无定河边的白骨,是春闺少妇日夜盼望归来团聚的亲人,以“无定河边骨”与“春闺梦里人”对照,一边叙现实,一边写梦境,虚实相生,用意工妙。全诗情深词苦,感情凄楚,凝聚了诗人对牺牲者及其家人的无限同情,读来潸然泪下。【思考】 赏析诗歌后两句的艺术手法?

【提示】 画线部分为思考答案。

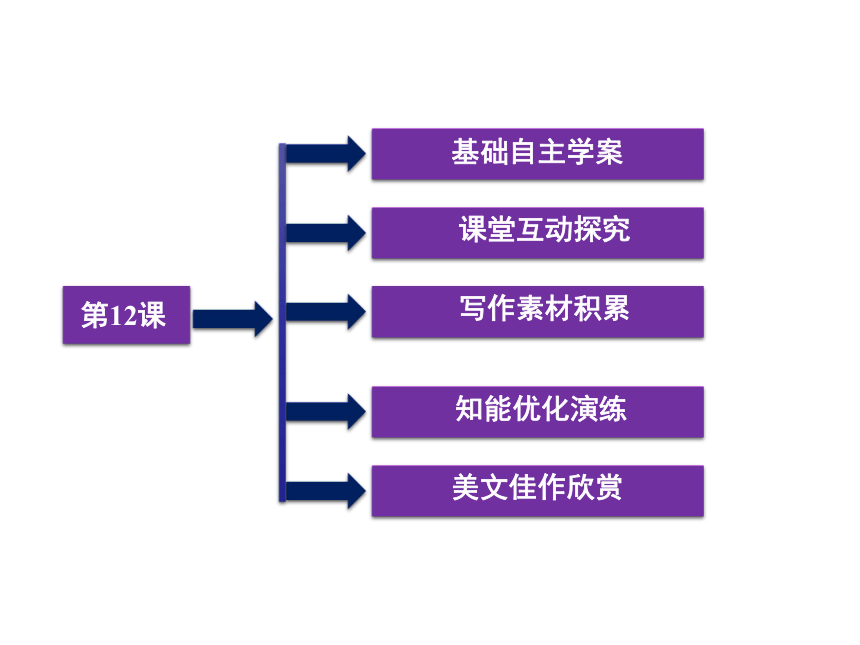

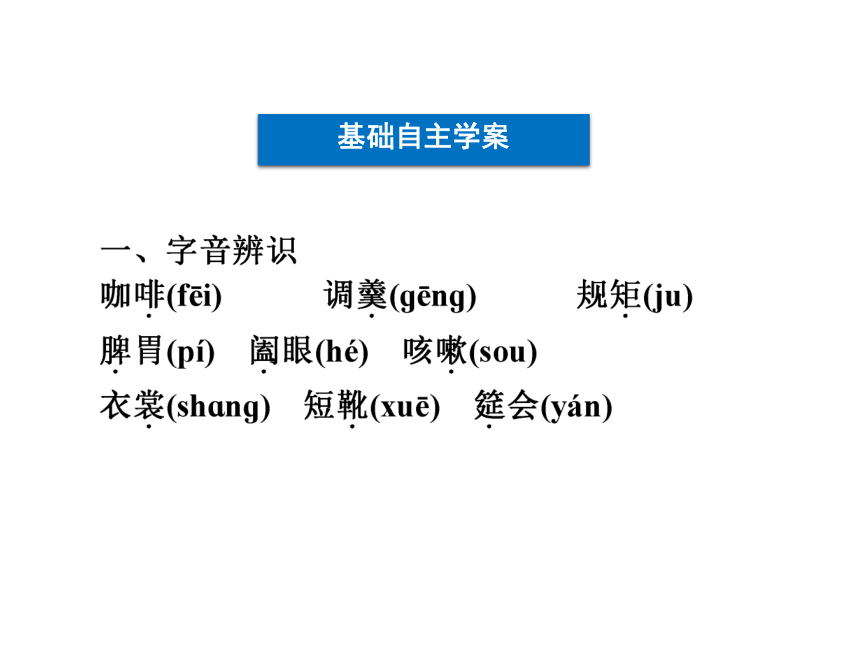

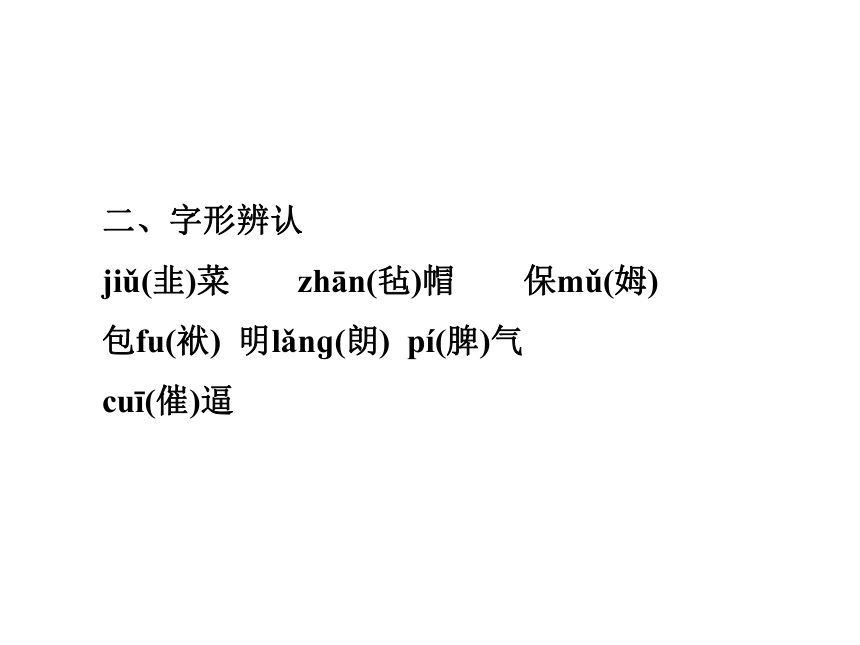

写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第12课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、字形辨认

jiǔ(韭)菜 zhān(毡)帽 保mǔ(姆)

包fu(袱) 明lǎnɡ(朗) pí(脾)气

cuī(催)逼

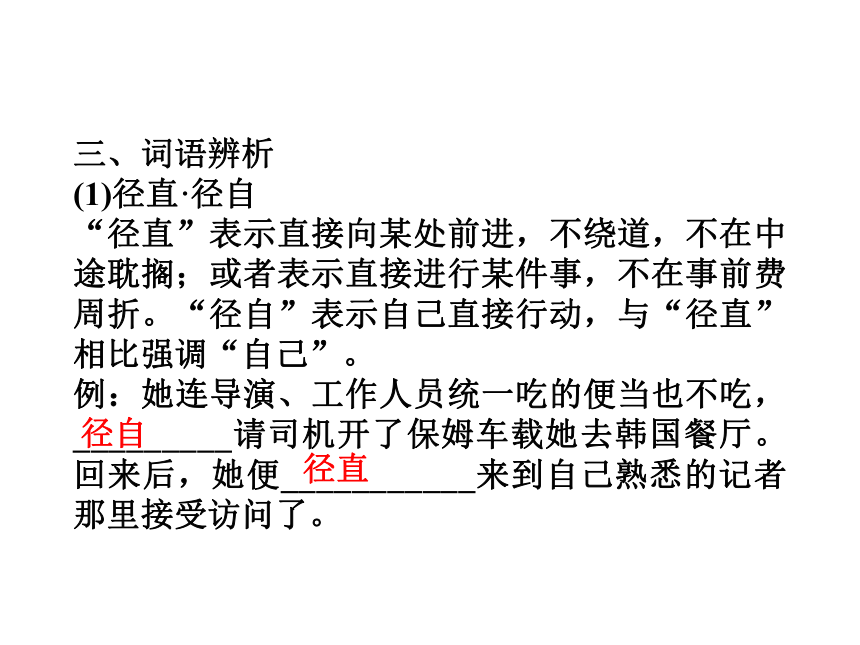

三、词语辨析

(1)径直·径自

“径直”表示直接向某处前进,不绕道,不在中途耽搁;或者表示直接进行某件事,不在事前费周折。“径自”表示自己直接行动,与“径直”相比强调“自己”。

例:她连导演、工作人员统一吃的便当也不吃,_________请司机开了保姆车载她去韩国餐厅。回来后,她便___________来到自己熟悉的记者那里接受访问了。

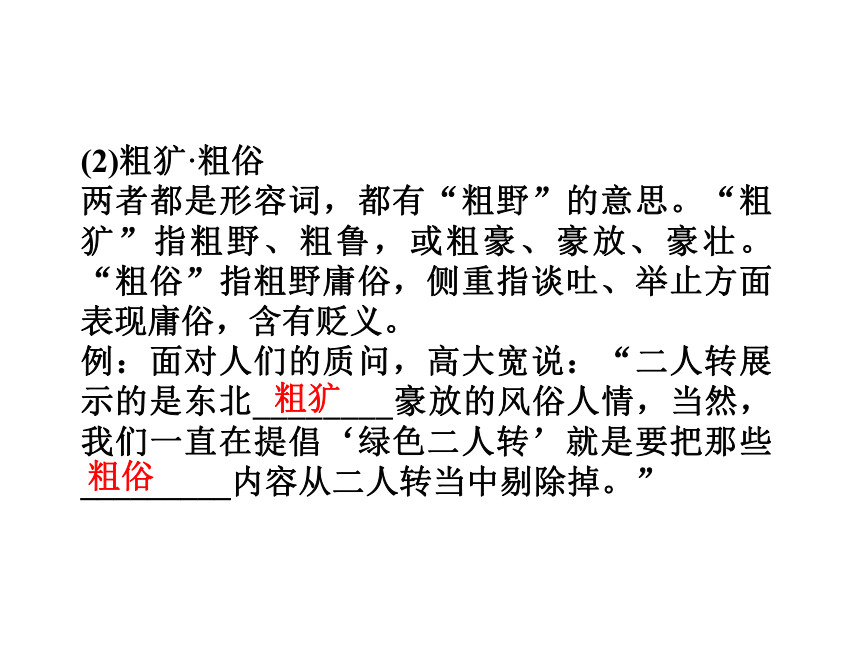

径自径直(2)粗犷·粗俗

两者都是形容词,都有“粗野”的意思。“粗犷”指粗野、粗鲁,或粗豪、豪放、豪壮。“粗俗”指粗野庸俗,侧重指谈吐、举止方面表现庸俗,含有贬义。

例:面对人们的质问,高大宽说:“二人转展示的是东北________豪放的风俗人情,当然,我们一直在提倡‘绿色二人转’就是要把那些_________内容从二人转当中剔除掉。”

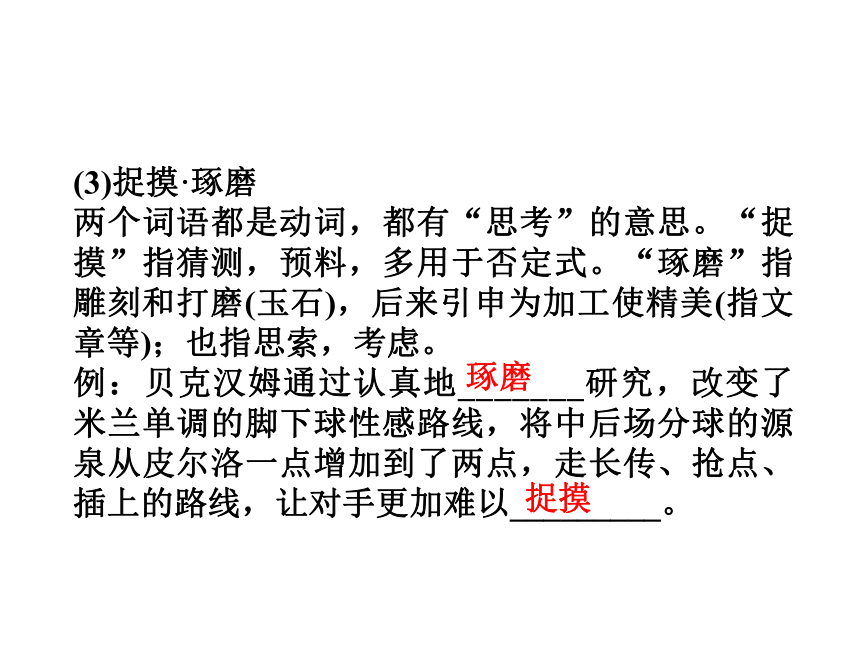

粗犷粗俗(3)捉摸·琢磨

两个词语都是动词,都有“思考”的意思。“捉摸”指猜测,预料,多用于否定式。“琢磨”指雕刻和打磨(玉石),后来引申为加工使精美(指文章等);也指思索,考虑。

例:贝克汉姆通过认真地_______研究,改变了米兰单调的脚下球性感路线,将中后场分球的源泉从皮尔洛一点增加到了两点,走长传、抢点、插上的路线,让对手更加难以_________。

琢磨捉摸四、词语释义

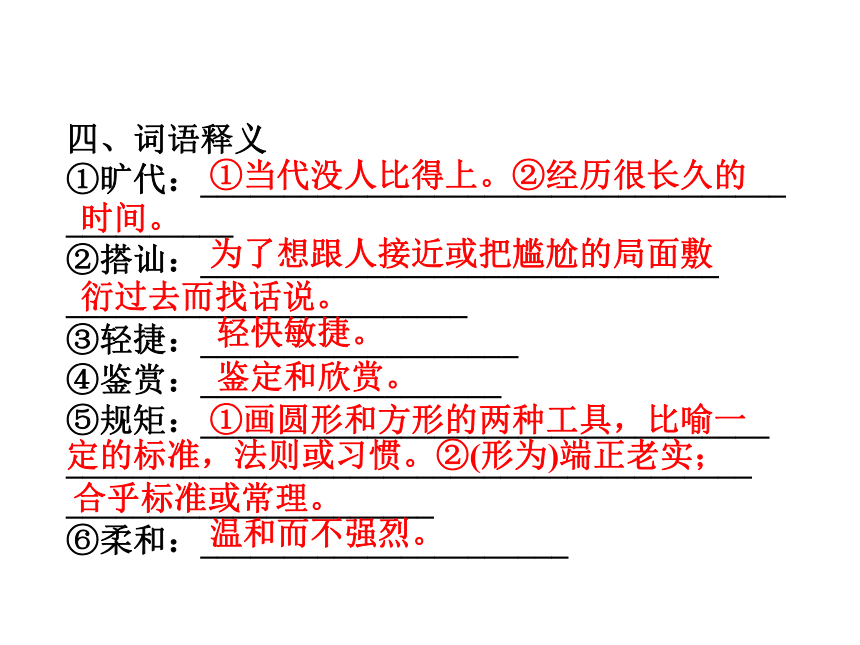

①旷代:___________________________________

__________

②搭讪:_______________________________

________________________

③轻捷:___________________

④鉴赏:__________________

⑤规矩:__________________________________

_________________________________________

______________________

⑥柔和:______________________

①当代没人比得上。②经历很长久的时间。为了想跟人接近或把尴尬的局面敷衍过去而找话说。轻快敏捷。鉴定和欣赏。①画圆形和方形的两种工具,比喻一定的标准,法则或习惯。②(形为)端正老实;合乎标准或常理。温和而不强烈。五、文学常识

1.走近作者

萧红(1911—1942),中国现代著名女作家。黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟、田娣。被誉为“_________________”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物,她有着与女词人李清照那样的生活经历,并一直处在极端苦难与坎坷之中,可谓是不幸中的更不幸者。然而她却以柔弱多病的身躯面对整个世俗,在民族的灾难中,经历了反叛、觉醒和抗争一次次与命运的搏击。30年代的文学洛神1933年与萧军自费出版第一本作品合集《跋涉》。在鲁迅的帮助和支持下,1935年发表了成名作《生死场》(开始用笔名萧红),蜚声文坛。1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,在东京写下了散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。1940年与端木蕻良同抵香港,不久发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。1941年12月8日,太平洋战争爆发,日军占领了香港和九龙。重病的萧红,陷落在九龙。终于在最后一所临时医院里逝世。

2.写作背景

萧红是一位能够驾驭多种文学体裁的女作家,也是一位擅长回忆、酷爱回忆、经常从记忆深处挖掘写作素材的作家。一方面,她把生命灌注到她所回忆的人物身上; 另一方面,回忆又使萧红的生活充满了春日阳光般的温馨。在萧红带有回忆性或自传性的散文佳作中,首屈一指的则是她的长篇回忆录《回忆鲁迅先生》。鲁迅刚去世时,萧红写不出回忆鲁迅的文字。她在1936年11月9日致萧军信中说:“关于回忆L(指鲁迅)一类的文章,一时写不出,不是文章难作,倒是情绪方面难以处理。本来是活人,强要说他死了!一这么想就非常难过。”1938年,萧红情绪的波澜稍有平息,便为我们撰写了两篇回忆鲁迅的文字,即《鲁迅先生记(一)》和《鲁迅先生记(二)》,同时收入《萧红散文》一书,1940年6月由香港大时代书局出版。1939年3月14日,萧红约许广平写一篇回忆鲁迅的长文,供她筹办的刊物《鲁迅》刊登。后来,许广平根据萧红和广大读者的需求,陆续完成了《欣慰的纪念》、《关于鲁迅的生活》等回忆录,为我们提供了研究鲁迅生活、思想和创作的必不可少的第一手资料。1939年10月,萧红也在重庆完成了两万四千字的长篇回忆录——《回忆鲁迅先生》,作为她纪念鲁迅逝世三周年的一瓣心香。3.资料链接

鲁迅杂文

鲁迅杂文是中国现代文学巨匠鲁迅所开拓和丰富起来的一种文学形式。现在我们所说的杂文,一般是指那些文艺性的短论。而“鲁迅杂文”比这范围要广泛得多,它包括杂感、论文、通讯、序跋、演讲、日记等。

鲁迅杂文通常分为前后两期,前期杂文包括1918年至1927年间的作品。这些杂文“萌芽于‘文学革命’以至‘思想革命’”(《南腔北调集·小品文的危机》),是适应五四运动而产生的一种文体。后期的鲁迅杂文指从1927年至1936年间的作品。后期鲁迅杂文所触及的问题比前期也更为广泛复杂。如“《友邦惊诧”论》等。鲁迅说,杂文必须“生动、泼辣、有益,而且也能移入情”。又说,杂文必须“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;很自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备”。

六、整体预知

课堂互动探究[文脉·探究]1.作者选择了哪些生活场景来表现鲁迅的性格?

【提示】 萧红的这篇怀人散文内容涉及鲁迅的饮食起居,待人接物,读书写作,在内容上没有严格的逻辑顺序,材料与材料之间互不关联,形成某种断裂,有些片断即使倒置似乎也无碍于文章的连贯。这就表明,这是一篇非常情绪化的文章。作者动笔之前对于全篇的布局似乎漫不经心,全无预设。动笔之后,作者心底的感情如喷涌的泉水,飞湍的激流,尽情倾泻挥洒,形诸笔墨而成为艺术结晶。凡属作者感到有诗意潜质和倾诉冲动的内容她就断断续续写出,用感情的红线将素材的珍珠逐渐织成一幅清晰的画面。

2.文章第1自然段在没有描写鲁迅先生的容貌前先写他的笑声,有什么作用?【提示】 文章开头就是神来之笔:“鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。”寥寥几句,一个乐观爽朗、平易近人的鲁迅形象便跃然纸上,跟一些人心目中“多疑善怒”、“冷酷无情”的鲁迅形成了鲜明对照。这是萧红用自己心灵感受的非常个人化的鲁迅,是一个使常人敢于走近并能够伸手去触摸的可亲的鲁迅。3.作者通过女性作者的细心体察,敏锐捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,表现出鲁迅的个性,情趣,魅力,气质,试从文中找出这些细微处加以分析。

【名师点拨】 文章开始先写了鲁迅先生的笑,抓住他的笑是从心底涌出来的,是真诚的,是明朗的这个特点。 笑得连烟卷都拿不住,笑得咳嗽起来,这些地方具有浓厚的生活气息,使人感到亲切可信。萧红还形神兼备地描绘了鲁迅的一些习惯动作,比如走路很轻捷,“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但却从不缺乏审美观,那些美学的诊断足见他独到的眼光,那根桃红色的束发的绸条马上引来了鲁迅的严正反对 “不要那样装她……”看来自然朴素、庄重严肃还是鲁迅追求的美的境界。“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”如此一句简单的语言哪里可见鲁迅的尖锐与咄咄逼人,它体现了鲁迅怎样的人情练达啊。4.感悟平凡鲁迅之中蕴含哪些不平凡?

【名师点拨】 “心里的欢喜”“仿佛不顾一切”“旷代的全智者的催逼”的“眼光”。

“幻想”“安顿”“沉思”“谈得热闹”……

(要点)明朗背后的澄澈,轻捷背后的坚定,细致背后的宽厚,体贴背后的原则,以及不是流露的天真、处逆境而不弃追求,让我们看到了一个真实的鲁迅,即真人鲁迅,而“真”恰恰不易做到,尤其在那样的年代难能可贵,实可谓一字千钧,凡人鲁迅因坚持事实而铸就伟大。写作素材积累萧红曾经常出入于鲁迅先生的家中,她用自己的笔,把读者轻轻地领进鲁迅家敞开的大门,让读者看到鲁迅家庭的和谐、朴素的生活。这篇散文通过对鲁迅先生的笑声,走路,待人接物,读书,写作等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。主题感悟萧红的回忆,展现在我们眼前的是一个生活化真实化的鲁迅,鲁迅是人而非神。他有着普通人的心态,他可以对人的穿着品头论足,他可以和年轻人开童心未泯的玩笑,他有普通人一样的饮食、起居,他同样可以享受亲情,享受天伦之乐。正如他的诗歌所说的那样:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。” 细节描写

细节描写是本文最典型的特色。质朴无华,真情毕现。文章记述亲眼看到,亲耳听到的鲁迅先生的音容笑貌和言谈举止,通过小事表现日常生活中的鲁迅先生是那样亲切自然,真实感人。以小见大,以平凡表现伟大,更有力量,更具感染力。技法借鉴萧红还形神兼备地描绘了鲁迅的一些习惯动作,比如走路很轻捷,“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但却从不缺乏审美观,那些美学的诊断足见他独到的眼光,那根桃红色的束发的绸条马上引来了鲁迅的严正反对“不要那样装饰她……”看来自然朴素、庄重严肃还是鲁迅追求的美的境界。“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”如此一句简单的语言哪里可见鲁迅的尖锐与咄咄逼人,它体现了鲁迅怎样的人情练达啊。鲁迅“喜欢吃硬的,油炸的,就是吃饭也欢喜吃硬饭”;就是生病的时候也不大吃牛奶、鸡汤。他从不在意用什么精致的东西,简单随意的生活也隐隐透露着鲁迅刚毅倔强的个性。他虽然胃不好,但对着萧红亲手做的点心,就算做的不好,鲁迅也还是在桌上举着筷子问许先生:“我再吃几个吗?”言辞间自然地流露出对妻子尊重与依赖的爱意,还有更多对小辈的体恤。知能优化演练烧 梦

李 锐

从东京到仙台只用两个多小时,

时速两百多公里的新干线子弹头

列车,带着我们一头扎进沉沉的

夜幕。美文佳作欣赏现在回想起来,在黑夜进入仙台是最恰当的。 当历史在岁月的磨蚀下面目全非的时候,只有黑夜是不会褪色的,只有黑夜最符合当时的历史底色,最符合鲁迅先生的心境。 离开仙台二十年后,鲁迅在《藤野先生》里回首往事说:“从东京出发,不久便到一处驿站,写道: 日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”——“日暮里”,一个和黑夜衔接的地名,顽固地留在他记忆深处。一百零三年前的一九零四年,二十三岁的鲁迅只身远离东京,远离身边的中国同胞们,到仙台医学专门学校求学。那是一次真正的天涯孤旅。或者说,那根本就是一次心定如铁的自我放逐。

当一个国家、一个民族被所有的发达国家打败,被所有的发达国家看不起的时候,一定会有什么说法,有什么关于身体的符号会被人挑选出来到处流传。比如肤色,比如身高,比如口音,都是现成的佐料。这就好比是给人起绰号,一下子就能记住。其实,鲁迅自己当年也是拖着一条辫子来到日本的。他一九零二年四月到日本,一九零三年三月剪去发辫后特地照了一张“断发照”,《鲁迅全集》第一卷的第二张照片就是剪了辫子以后的“断发照”。一个“断”字流露出强烈的心理动作,所谓一刀两断,所谓洗心革面。用鲁迅先生自己的话说:“从别国里窃得火来,本意却在煮自己的肉。”他明白, 自己就是耻辱的一部分, 自己就是黑夜。沉沉的夜幕是鲁迅记忆的底色,所以他在来仙台的路上牢牢记住了“日暮里”。

离开东京, 离开同胞的鲁迅,到底还是躲不开历史的阴影。在仙台的学校里发生的两件事情让他最终决定辍学离开仙台。先是所谓“泄题”作弊,接着,就是那个著名的幻灯片事件。

鲁迅在日本同学的欢呼声中看见自己的同胞被当作俄国间谍砍头,而身旁却站满了麻木的中国围观者。于是,被人鄙视,而又看清楚了被鄙视者的麻木和无可救药,这两件事情同时发生在一个人身上。这是一种熬人的双重的鄙视,这是一种黑暗无边的精神笼罩。最为难言的是,在这鄙视中有自己对自己难以宽宥的鄙视。毕竟,那时的鲁迅是个二十多岁的年轻人。年轻是要靠梦想来滋养的。遭遇了这样的鄙视之后,青春的梦想非但没有折断,反而把小梦换成了大梦:“从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事, 凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神, 而善于改变精神的是我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”(《呐喊·自序》)

换梦的结果是鲁迅毅然辍学, 弃医从文, 离开仙台回到东京,开始了自己的写作生涯。就此,我们可以循着那个双重的鄙视和反省的轨迹,看到鲁迅此后一生的反抗和挣扎——那就是点燃绝望为自己照明。在东京的失败之后,鲁迅又经历了辛亥革命的夭折,军阀们的血腥屠杀,文人的投降,和来自左、右两个阵营的攻讦。所谓用小说改造“国民性”的宏图大志,就如同把沙子撒进黑夜, 青春不再,梦想幻灭,淹没在无边的历史黑暗中,一个既不相信光明也不相信黑暗,甚至连“将来的黄金世界”也不要相信的人怎么活下去呢?他只有点燃绝望为自己照明。这让我想起龚自珍的诗句:“今年烧梦先烧笔,检点青天白日诗。”

不由得反复思量: 鲁迅在日本完成了自己精神上的一刀两断和洗心革面。 当中国的历史现实一片无边黑暗的时候,是什么给了他走进黑夜的勇气,又是什么支持了鲁迅终其一生独自对抗比历史还要黑暗的绝望?这深不可测的黑暗里,有多少是日本给他的鄙视,又有多少是日本给他的滋养?本来是红叶的季节,可这次在日本一路上都没有见到过像样的红叶。大阪没有,京都没有,东京没有,仙台似乎也没有。大家都说,你赶的不巧,今年夏天太热了,热的时间太长了,树叶们都被提前烤干了,都是地球变暖给害的。

就在我已经不抱任何希望的时候,却突然意外地在鲁迅先生的教室外边看见了一片气势恢宏的红叶。就在阶梯教室的旁边,有一座已经废弃的三层旧楼房。意想不到的是,整整一面旧楼的墙壁都被茂盛的枝藤紧紧地包裹起来,红叶像瀑布一样从楼顶倾泻而下。如水的秋阳,透彻,清亮,洒满在红叶上,瀑布就变成了火焰的峭壁,一场冲天大火在眼前翻卷,升腾,盘绕,幻化,闪耀……整座楼都在灿烂的火焰里燃烧,欢呼。仿佛能听见从火焰里传出的狂歌和浩叹:

“于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。”

“于一切眼中看见无所有;于无所希望中得救。”

“绝望之为虚妄;正与希望相同!”

(选自《收获》,有删改)【赏评】 2007年秋天,由旅日作家毛丹青先生策划以及日本国际交流基金会的邀请,中国著名作家李锐先生首次访问了日本,并分别在大阪、京都、东京、仙台和北海道做了题为《中国与我的文学道路》的系列讲演,受到广泛好评。同时在旅途上,两位中国作家多次交淡,其中很多内容涉及日本文化,引人入胜。《烧梦》是此次访问中系列讲演的文稿。作者把“经历了梦想的幻灭,现实残酷的折磨”的鲁迅那种状态写了出来。唤醒国民的灵魂。这是一条怎样艰难的路啊!但是鲁迅先生却说:“绝望之为虚妄,正与希望相同!”他是在点燃自己的梦想,继续前行。“烧梦”从而成了破釜沉舟的信念,支撑着先生走到最后,他和黑暗作斗争,却从没退缩过。《烧梦》不愧为纪念鲁迅先生的经典之作。

本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

陈 陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。【赏析】 本诗赞美了前线将士英勇无畏的爱国精神,揭示了唐代长期征战给人民带来的痛苦和灾难,对深闺少妇的遭遇给予了深深地同情。前两句写守边将士英勇报国,战争场面慷慨悲壮,极其残酷。后两句写无定河边的白骨,是春闺少妇日夜盼望归来团聚的亲人,以“无定河边骨”与“春闺梦里人”对照,一边叙现实,一边写梦境,虚实相生,用意工妙。全诗情深词苦,感情凄楚,凝聚了诗人对牺牲者及其家人的无限同情,读来潸然泪下。【思考】 赏析诗歌后两句的艺术手法?

【提示】 画线部分为思考答案。

写作素材积累知能优化演练美文佳作欣赏第12课基础自主学案课堂互动探究基础自主学案二、字形辨认

jiǔ(韭)菜 zhān(毡)帽 保mǔ(姆)

包fu(袱) 明lǎnɡ(朗) pí(脾)气

cuī(催)逼

三、词语辨析

(1)径直·径自

“径直”表示直接向某处前进,不绕道,不在中途耽搁;或者表示直接进行某件事,不在事前费周折。“径自”表示自己直接行动,与“径直”相比强调“自己”。

例:她连导演、工作人员统一吃的便当也不吃,_________请司机开了保姆车载她去韩国餐厅。回来后,她便___________来到自己熟悉的记者那里接受访问了。

径自径直(2)粗犷·粗俗

两者都是形容词,都有“粗野”的意思。“粗犷”指粗野、粗鲁,或粗豪、豪放、豪壮。“粗俗”指粗野庸俗,侧重指谈吐、举止方面表现庸俗,含有贬义。

例:面对人们的质问,高大宽说:“二人转展示的是东北________豪放的风俗人情,当然,我们一直在提倡‘绿色二人转’就是要把那些_________内容从二人转当中剔除掉。”

粗犷粗俗(3)捉摸·琢磨

两个词语都是动词,都有“思考”的意思。“捉摸”指猜测,预料,多用于否定式。“琢磨”指雕刻和打磨(玉石),后来引申为加工使精美(指文章等);也指思索,考虑。

例:贝克汉姆通过认真地_______研究,改变了米兰单调的脚下球性感路线,将中后场分球的源泉从皮尔洛一点增加到了两点,走长传、抢点、插上的路线,让对手更加难以_________。

琢磨捉摸四、词语释义

①旷代:___________________________________

__________

②搭讪:_______________________________

________________________

③轻捷:___________________

④鉴赏:__________________

⑤规矩:__________________________________

_________________________________________

______________________

⑥柔和:______________________

①当代没人比得上。②经历很长久的时间。为了想跟人接近或把尴尬的局面敷衍过去而找话说。轻快敏捷。鉴定和欣赏。①画圆形和方形的两种工具,比喻一定的标准,法则或习惯。②(形为)端正老实;合乎标准或常理。温和而不强烈。五、文学常识

1.走近作者

萧红(1911—1942),中国现代著名女作家。黑龙江省呼兰县人,原名张乃莹,笔名悄吟、田娣。被誉为“_________________”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物,她有着与女词人李清照那样的生活经历,并一直处在极端苦难与坎坷之中,可谓是不幸中的更不幸者。然而她却以柔弱多病的身躯面对整个世俗,在民族的灾难中,经历了反叛、觉醒和抗争一次次与命运的搏击。30年代的文学洛神1933年与萧军自费出版第一本作品合集《跋涉》。在鲁迅的帮助和支持下,1935年发表了成名作《生死场》(开始用笔名萧红),蜚声文坛。1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,在东京写下了散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。1940年与端木蕻良同抵香港,不久发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。1941年12月8日,太平洋战争爆发,日军占领了香港和九龙。重病的萧红,陷落在九龙。终于在最后一所临时医院里逝世。

2.写作背景

萧红是一位能够驾驭多种文学体裁的女作家,也是一位擅长回忆、酷爱回忆、经常从记忆深处挖掘写作素材的作家。一方面,她把生命灌注到她所回忆的人物身上; 另一方面,回忆又使萧红的生活充满了春日阳光般的温馨。在萧红带有回忆性或自传性的散文佳作中,首屈一指的则是她的长篇回忆录《回忆鲁迅先生》。鲁迅刚去世时,萧红写不出回忆鲁迅的文字。她在1936年11月9日致萧军信中说:“关于回忆L(指鲁迅)一类的文章,一时写不出,不是文章难作,倒是情绪方面难以处理。本来是活人,强要说他死了!一这么想就非常难过。”1938年,萧红情绪的波澜稍有平息,便为我们撰写了两篇回忆鲁迅的文字,即《鲁迅先生记(一)》和《鲁迅先生记(二)》,同时收入《萧红散文》一书,1940年6月由香港大时代书局出版。1939年3月14日,萧红约许广平写一篇回忆鲁迅的长文,供她筹办的刊物《鲁迅》刊登。后来,许广平根据萧红和广大读者的需求,陆续完成了《欣慰的纪念》、《关于鲁迅的生活》等回忆录,为我们提供了研究鲁迅生活、思想和创作的必不可少的第一手资料。1939年10月,萧红也在重庆完成了两万四千字的长篇回忆录——《回忆鲁迅先生》,作为她纪念鲁迅逝世三周年的一瓣心香。3.资料链接

鲁迅杂文

鲁迅杂文是中国现代文学巨匠鲁迅所开拓和丰富起来的一种文学形式。现在我们所说的杂文,一般是指那些文艺性的短论。而“鲁迅杂文”比这范围要广泛得多,它包括杂感、论文、通讯、序跋、演讲、日记等。

鲁迅杂文通常分为前后两期,前期杂文包括1918年至1927年间的作品。这些杂文“萌芽于‘文学革命’以至‘思想革命’”(《南腔北调集·小品文的危机》),是适应五四运动而产生的一种文体。后期的鲁迅杂文指从1927年至1936年间的作品。后期鲁迅杂文所触及的问题比前期也更为广泛复杂。如“《友邦惊诧”论》等。鲁迅说,杂文必须“生动、泼辣、有益,而且也能移入情”。又说,杂文必须“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;很自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备”。

六、整体预知

课堂互动探究[文脉·探究]1.作者选择了哪些生活场景来表现鲁迅的性格?

【提示】 萧红的这篇怀人散文内容涉及鲁迅的饮食起居,待人接物,读书写作,在内容上没有严格的逻辑顺序,材料与材料之间互不关联,形成某种断裂,有些片断即使倒置似乎也无碍于文章的连贯。这就表明,这是一篇非常情绪化的文章。作者动笔之前对于全篇的布局似乎漫不经心,全无预设。动笔之后,作者心底的感情如喷涌的泉水,飞湍的激流,尽情倾泻挥洒,形诸笔墨而成为艺术结晶。凡属作者感到有诗意潜质和倾诉冲动的内容她就断断续续写出,用感情的红线将素材的珍珠逐渐织成一幅清晰的画面。

2.文章第1自然段在没有描写鲁迅先生的容貌前先写他的笑声,有什么作用?【提示】 文章开头就是神来之笔:“鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。”寥寥几句,一个乐观爽朗、平易近人的鲁迅形象便跃然纸上,跟一些人心目中“多疑善怒”、“冷酷无情”的鲁迅形成了鲜明对照。这是萧红用自己心灵感受的非常个人化的鲁迅,是一个使常人敢于走近并能够伸手去触摸的可亲的鲁迅。3.作者通过女性作者的细心体察,敏锐捕捉到了鲁迅先生许多有灵性的生活细节,表现出鲁迅的个性,情趣,魅力,气质,试从文中找出这些细微处加以分析。

【名师点拨】 文章开始先写了鲁迅先生的笑,抓住他的笑是从心底涌出来的,是真诚的,是明朗的这个特点。 笑得连烟卷都拿不住,笑得咳嗽起来,这些地方具有浓厚的生活气息,使人感到亲切可信。萧红还形神兼备地描绘了鲁迅的一些习惯动作,比如走路很轻捷,“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但却从不缺乏审美观,那些美学的诊断足见他独到的眼光,那根桃红色的束发的绸条马上引来了鲁迅的严正反对 “不要那样装她……”看来自然朴素、庄重严肃还是鲁迅追求的美的境界。“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”如此一句简单的语言哪里可见鲁迅的尖锐与咄咄逼人,它体现了鲁迅怎样的人情练达啊。4.感悟平凡鲁迅之中蕴含哪些不平凡?

【名师点拨】 “心里的欢喜”“仿佛不顾一切”“旷代的全智者的催逼”的“眼光”。

“幻想”“安顿”“沉思”“谈得热闹”……

(要点)明朗背后的澄澈,轻捷背后的坚定,细致背后的宽厚,体贴背后的原则,以及不是流露的天真、处逆境而不弃追求,让我们看到了一个真实的鲁迅,即真人鲁迅,而“真”恰恰不易做到,尤其在那样的年代难能可贵,实可谓一字千钧,凡人鲁迅因坚持事实而铸就伟大。写作素材积累萧红曾经常出入于鲁迅先生的家中,她用自己的笔,把读者轻轻地领进鲁迅家敞开的大门,让读者看到鲁迅家庭的和谐、朴素的生活。这篇散文通过对鲁迅先生的笑声,走路,待人接物,读书,写作等生活细节的描述,展示了伟大的鲁迅先生的平凡生活,表现了鲁迅先生的审美情趣以及魅力气质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。主题感悟萧红的回忆,展现在我们眼前的是一个生活化真实化的鲁迅,鲁迅是人而非神。他有着普通人的心态,他可以对人的穿着品头论足,他可以和年轻人开童心未泯的玩笑,他有普通人一样的饮食、起居,他同样可以享受亲情,享受天伦之乐。正如他的诗歌所说的那样:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。” 细节描写

细节描写是本文最典型的特色。质朴无华,真情毕现。文章记述亲眼看到,亲耳听到的鲁迅先生的音容笑貌和言谈举止,通过小事表现日常生活中的鲁迅先生是那样亲切自然,真实感人。以小见大,以平凡表现伟大,更有力量,更具感染力。技法借鉴萧红还形神兼备地描绘了鲁迅的一些习惯动作,比如走路很轻捷,“刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了”;这些动作表现出鲁迅一往无前、义无返顾的大无畏精神。淡淡几笔,就画龙点睛般地勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”他自己就从来不注重穿着,但却从不缺乏审美观,那些美学的诊断足见他独到的眼光,那根桃红色的束发的绸条马上引来了鲁迅的严正反对“不要那样装饰她……”看来自然朴素、庄重严肃还是鲁迅追求的美的境界。“你不穿我才说的,你穿的时候,我一说你该不穿了。”如此一句简单的语言哪里可见鲁迅的尖锐与咄咄逼人,它体现了鲁迅怎样的人情练达啊。鲁迅“喜欢吃硬的,油炸的,就是吃饭也欢喜吃硬饭”;就是生病的时候也不大吃牛奶、鸡汤。他从不在意用什么精致的东西,简单随意的生活也隐隐透露着鲁迅刚毅倔强的个性。他虽然胃不好,但对着萧红亲手做的点心,就算做的不好,鲁迅也还是在桌上举着筷子问许先生:“我再吃几个吗?”言辞间自然地流露出对妻子尊重与依赖的爱意,还有更多对小辈的体恤。知能优化演练烧 梦

李 锐

从东京到仙台只用两个多小时,

时速两百多公里的新干线子弹头

列车,带着我们一头扎进沉沉的

夜幕。美文佳作欣赏现在回想起来,在黑夜进入仙台是最恰当的。 当历史在岁月的磨蚀下面目全非的时候,只有黑夜是不会褪色的,只有黑夜最符合当时的历史底色,最符合鲁迅先生的心境。 离开仙台二十年后,鲁迅在《藤野先生》里回首往事说:“从东京出发,不久便到一处驿站,写道: 日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”——“日暮里”,一个和黑夜衔接的地名,顽固地留在他记忆深处。一百零三年前的一九零四年,二十三岁的鲁迅只身远离东京,远离身边的中国同胞们,到仙台医学专门学校求学。那是一次真正的天涯孤旅。或者说,那根本就是一次心定如铁的自我放逐。

当一个国家、一个民族被所有的发达国家打败,被所有的发达国家看不起的时候,一定会有什么说法,有什么关于身体的符号会被人挑选出来到处流传。比如肤色,比如身高,比如口音,都是现成的佐料。这就好比是给人起绰号,一下子就能记住。其实,鲁迅自己当年也是拖着一条辫子来到日本的。他一九零二年四月到日本,一九零三年三月剪去发辫后特地照了一张“断发照”,《鲁迅全集》第一卷的第二张照片就是剪了辫子以后的“断发照”。一个“断”字流露出强烈的心理动作,所谓一刀两断,所谓洗心革面。用鲁迅先生自己的话说:“从别国里窃得火来,本意却在煮自己的肉。”他明白, 自己就是耻辱的一部分, 自己就是黑夜。沉沉的夜幕是鲁迅记忆的底色,所以他在来仙台的路上牢牢记住了“日暮里”。

离开东京, 离开同胞的鲁迅,到底还是躲不开历史的阴影。在仙台的学校里发生的两件事情让他最终决定辍学离开仙台。先是所谓“泄题”作弊,接着,就是那个著名的幻灯片事件。

鲁迅在日本同学的欢呼声中看见自己的同胞被当作俄国间谍砍头,而身旁却站满了麻木的中国围观者。于是,被人鄙视,而又看清楚了被鄙视者的麻木和无可救药,这两件事情同时发生在一个人身上。这是一种熬人的双重的鄙视,这是一种黑暗无边的精神笼罩。最为难言的是,在这鄙视中有自己对自己难以宽宥的鄙视。毕竟,那时的鲁迅是个二十多岁的年轻人。年轻是要靠梦想来滋养的。遭遇了这样的鄙视之后,青春的梦想非但没有折断,反而把小梦换成了大梦:“从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事, 凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神, 而善于改变精神的是我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”(《呐喊·自序》)

换梦的结果是鲁迅毅然辍学, 弃医从文, 离开仙台回到东京,开始了自己的写作生涯。就此,我们可以循着那个双重的鄙视和反省的轨迹,看到鲁迅此后一生的反抗和挣扎——那就是点燃绝望为自己照明。在东京的失败之后,鲁迅又经历了辛亥革命的夭折,军阀们的血腥屠杀,文人的投降,和来自左、右两个阵营的攻讦。所谓用小说改造“国民性”的宏图大志,就如同把沙子撒进黑夜, 青春不再,梦想幻灭,淹没在无边的历史黑暗中,一个既不相信光明也不相信黑暗,甚至连“将来的黄金世界”也不要相信的人怎么活下去呢?他只有点燃绝望为自己照明。这让我想起龚自珍的诗句:“今年烧梦先烧笔,检点青天白日诗。”

不由得反复思量: 鲁迅在日本完成了自己精神上的一刀两断和洗心革面。 当中国的历史现实一片无边黑暗的时候,是什么给了他走进黑夜的勇气,又是什么支持了鲁迅终其一生独自对抗比历史还要黑暗的绝望?这深不可测的黑暗里,有多少是日本给他的鄙视,又有多少是日本给他的滋养?本来是红叶的季节,可这次在日本一路上都没有见到过像样的红叶。大阪没有,京都没有,东京没有,仙台似乎也没有。大家都说,你赶的不巧,今年夏天太热了,热的时间太长了,树叶们都被提前烤干了,都是地球变暖给害的。

就在我已经不抱任何希望的时候,却突然意外地在鲁迅先生的教室外边看见了一片气势恢宏的红叶。就在阶梯教室的旁边,有一座已经废弃的三层旧楼房。意想不到的是,整整一面旧楼的墙壁都被茂盛的枝藤紧紧地包裹起来,红叶像瀑布一样从楼顶倾泻而下。如水的秋阳,透彻,清亮,洒满在红叶上,瀑布就变成了火焰的峭壁,一场冲天大火在眼前翻卷,升腾,盘绕,幻化,闪耀……整座楼都在灿烂的火焰里燃烧,欢呼。仿佛能听见从火焰里传出的狂歌和浩叹:

“于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。”

“于一切眼中看见无所有;于无所希望中得救。”

“绝望之为虚妄;正与希望相同!”

(选自《收获》,有删改)【赏评】 2007年秋天,由旅日作家毛丹青先生策划以及日本国际交流基金会的邀请,中国著名作家李锐先生首次访问了日本,并分别在大阪、京都、东京、仙台和北海道做了题为《中国与我的文学道路》的系列讲演,受到广泛好评。同时在旅途上,两位中国作家多次交淡,其中很多内容涉及日本文化,引人入胜。《烧梦》是此次访问中系列讲演的文稿。作者把“经历了梦想的幻灭,现实残酷的折磨”的鲁迅那种状态写了出来。唤醒国民的灵魂。这是一条怎样艰难的路啊!但是鲁迅先生却说:“绝望之为虚妄,正与希望相同!”他是在点燃自己的梦想,继续前行。“烧梦”从而成了破釜沉舟的信念,支撑着先生走到最后,他和黑暗作斗争,却从没退缩过。《烧梦》不愧为纪念鲁迅先生的经典之作。

本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录