【湖北省】初中历史2020—2022三年中考真题汇编 2. 中国古代史二(隋唐至明清时期) 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【湖北省】初中历史2020—2022三年中考真题汇编 2. 中国古代史二(隋唐至明清时期) 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 563.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 14:26:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 2.湖北省 中国古代史二(隋唐至明清时期) 试卷

一、单选题(共12题;共24分)

1.(2分)(2022·宜昌)杰里·本特利在《新全球史》中记述:“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.推进科举取士 B.唐太宗打击官僚贵族

C.完善三省六部制 D.唐玄宗大力整顿吏治

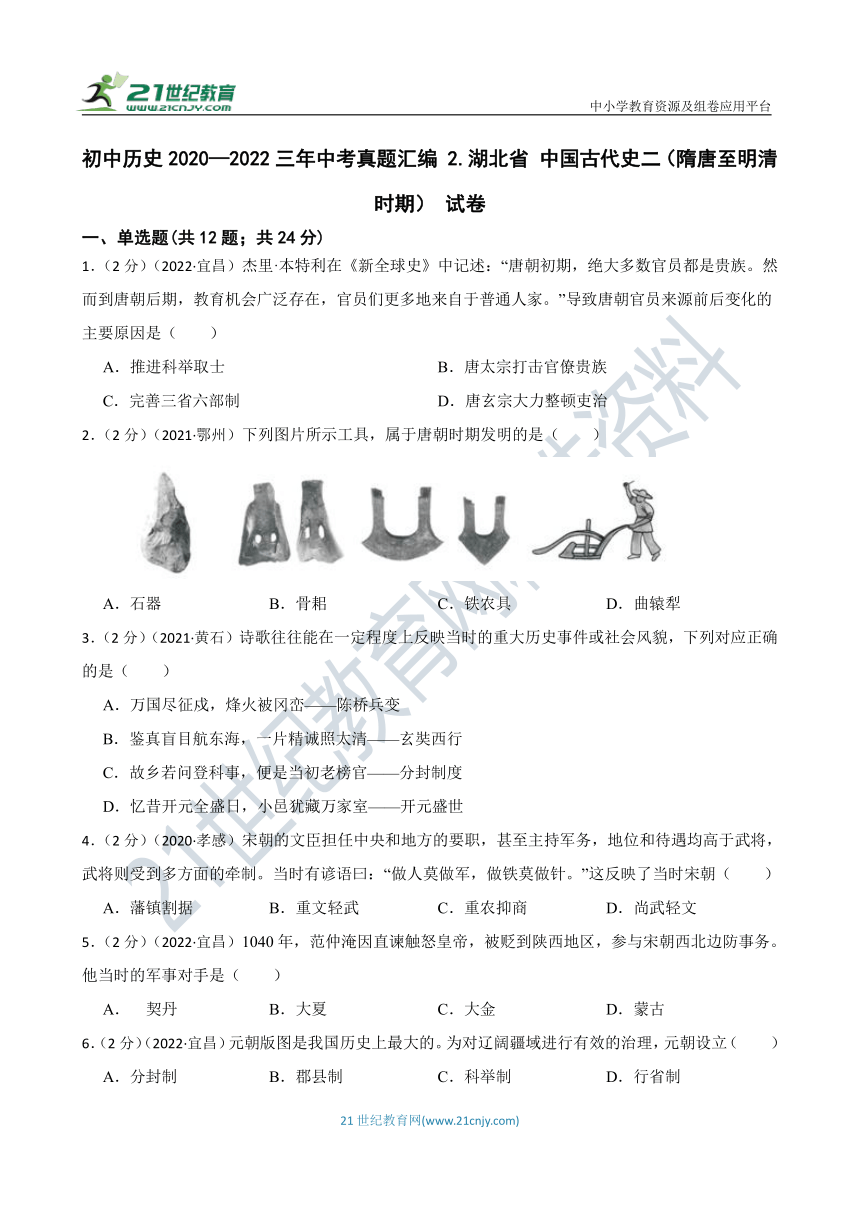

2.(2分)(2021·鄂州)下列图片所示工具,属于唐朝时期发明的是( )

A.石器 B.骨耜 C.铁农具 D.曲辕犁

3.(2分)(2021·黄石)诗歌往往能在一定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是( )

A.万国尽征戍,烽火被冈峦——陈桥兵变

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室——开元盛世

4.(2分)(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武 C.重农抑商 D.尚武轻文

5.(2分)(2022·宜昌)1040年,范仲淹因直谏触怒皇帝,被贬到陕西地区,参与宋朝西北边防事务。他当时的军事对手是( )

A. 契丹 B.大夏 C.大金 D.蒙古

6.(2分)(2022·宜昌)元朝版图是我国历史上最大的。为对辽阔疆域进行有效的治理,元朝设立( )

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

7.(2分)(2020·宜昌)长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,谚语称“苏湖熟,天下足”,这一现象表明( )

A.中国古代经济重心实现南移 B.宋代的海外贸易超过前代

C.中国古代丝织生产达到高峰 D.宋代的制瓷水平领先世界

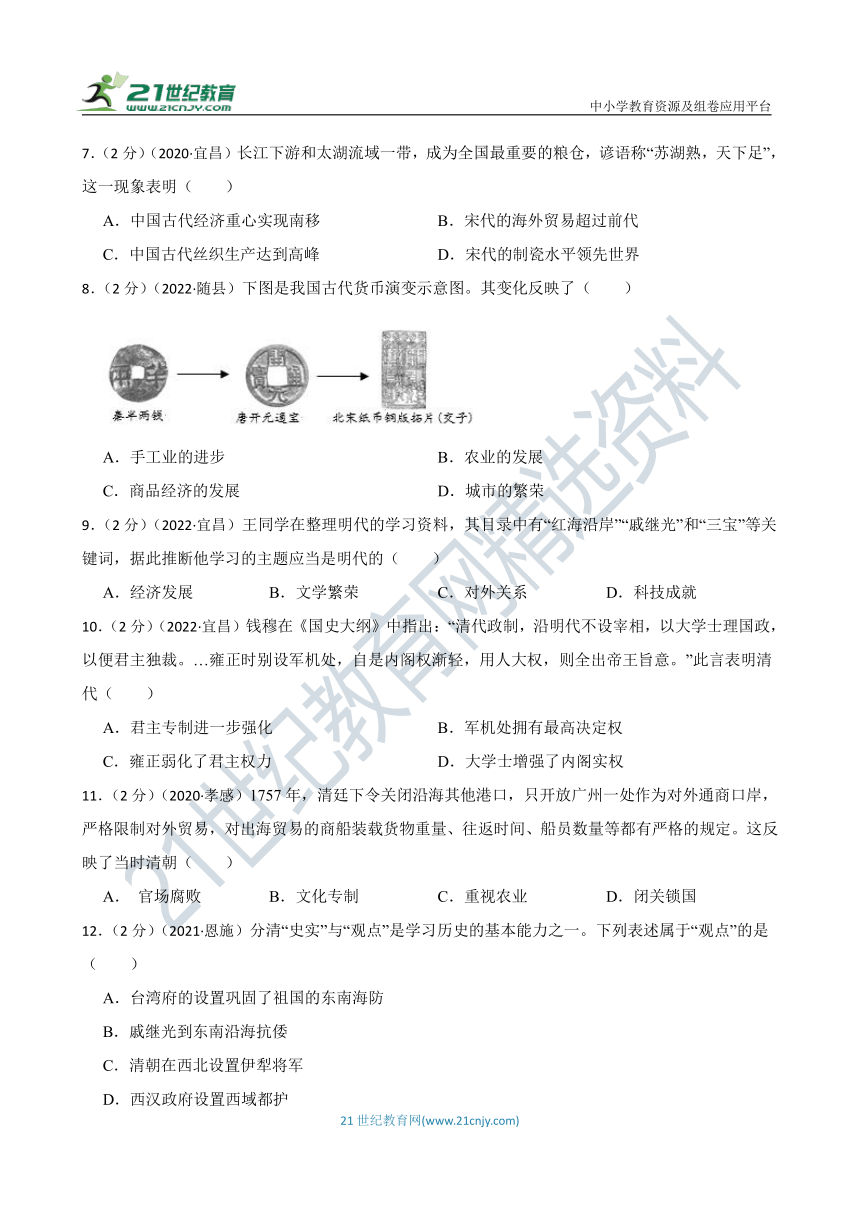

8.(2分)(2022·随县)下图是我国古代货币演变示意图。其变化反映了( )

A.手工业的进步 B.农业的发展

C.商品经济的发展 D.城市的繁荣

9.(2分)(2022·宜昌)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A.经济发展 B.文学繁荣 C.对外关系 D.科技成就

10.(2分)(2022·宜昌)钱穆在《国史大纲》中指出:“清代政制,沿明代不设宰相,以大学士理国政,以便君主独裁。…雍正时别设军机处,自是内阁权渐轻,用人大权,则全出帝王旨意。”此言表明清代( )

A.君主专制进一步强化 B.军机处拥有最高决定权

C.雍正弱化了君主权力 D.大学士增强了内阁实权

11.(2分)(2020·孝感)1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,严格限制对外贸易,对出海贸易的商船装载货物重量、往返时间、船员数量等都有严格的规定。这反映了当时清朝( )

A. 官场腐败 B.文化专制 C.重视农业 D.闭关锁国

12.(2分)(2021·恩施)分清“史实”与“观点”是学习历史的基本能力之一。下列表述属于“观点”的是( )

A.台湾府的设置巩固了祖国的东南海防

B.戚继光到东南沿海抗倭

C.清朝在西北设置伊犁将军

D.西汉政府设置西域都护

二、问答题(共1题;共15分)

13.(15分)(2020·襄阳)根据所学知识回答问题:

(1)(5分)(民族交融中外交往)请你列举反映唐朝与吐关系和睦的一例史实。

(2)(5分)(中华文明各民族共同缔造)历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构是哪个朝代 为监督西藏地方政务,清朝设置了什么机构

(3)(5分)(中华文明离不开友好交往)请你列举唐朝和明朝对外友好交往的史实各一例。从西汉开辟“丝绸之路”到唐宋“海上丝網之路”的兴盛,可以看出我国古代对外交往有什么变化

三、材料分析题(共7题;共130分)

14.(25分)(2021·恩施)经济是人类一切活动的基础,而经济发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读材料,回答问题。

材料一

“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”

——《史记 秦始皇本纪》

材料二

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!

——班固《汉书》

材料三

图1 图2

材料四 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料五 “国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”

——唐太宗

(1)(5分)依据材料一并结合所学知识,说说秦始皇为巩固统一在经济方面采取的措施。材料二描述了我国历史上哪一盛世局面?

(2)(5分)材料三中图1水利工程的设计,体现了“人与自然和谐共生”的发展理念,请写出该工程的名称。图2是隋朝留给后世的重要遗产,它的开通有何历史意义?

(3)(5分)根据材料四并结合所学知识,说说魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。若你想了解同时期北方的农业生产技术水平,最好查阅当时哪一农学著作?

(4)(5分)根据材料五,说出唐太宗的治国措施或理念。

(5)(5分)综上所述,你认为推动经济发展的因素有哪些?

15.(15分)(2020·随县)【统一·发展·开放】

材料一:中国历史是一连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

材料二:“苏湖熟,天下足”

——宋代谚语

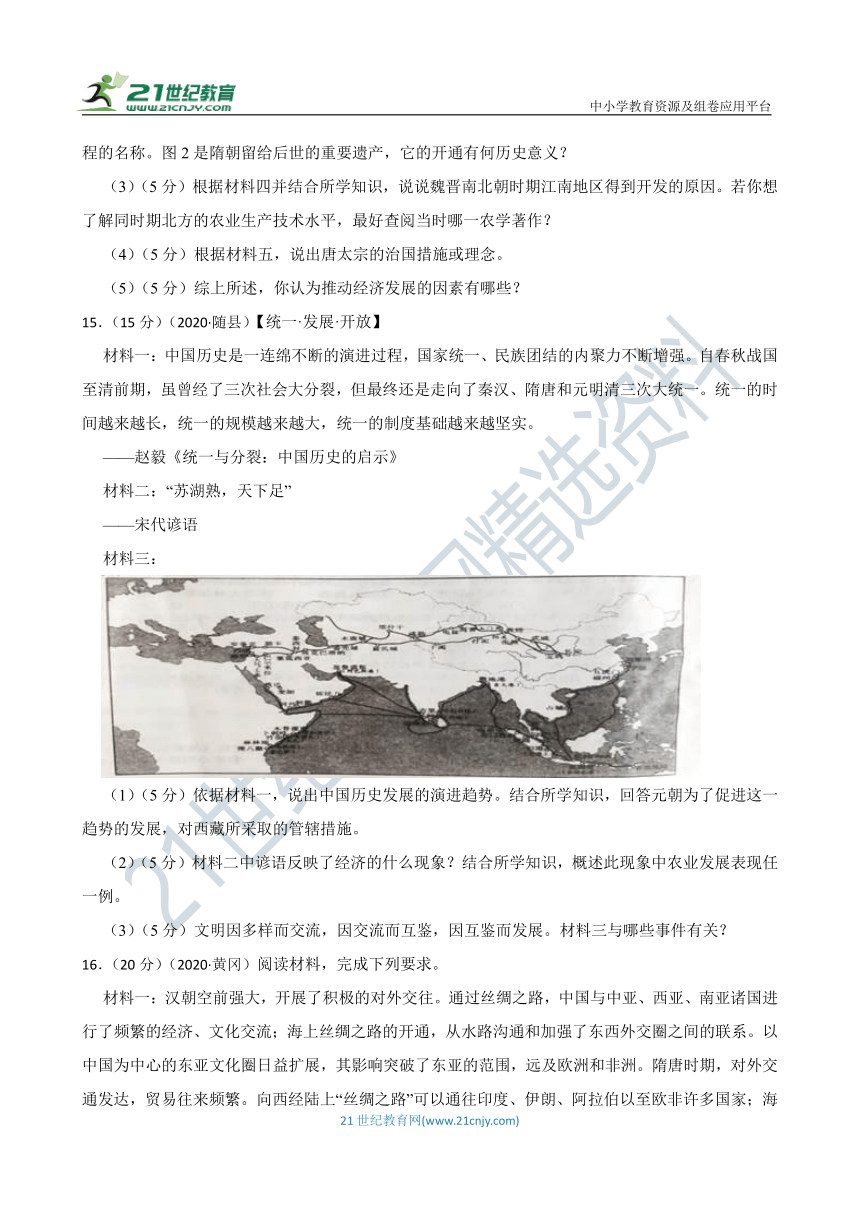

材料三:

(1)(5分)依据材料一,说出中国历史发展的演进趋势。结合所学知识,回答元朝为了促进这一趋势的发展,对西藏所采取的管辖措施。

(2)(5分)材料二中谚语反映了经济的什么现象?结合所学知识,概述此现象中农业发展表现任一例。

(3)(5分)文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。材料三与哪些事件有关?

16.(20分)(2020·黄冈)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉朝空前强大,开展了积极的对外交往。通过丝绸之路,中国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流;海上丝绸之路的开通,从水路沟通和加强了东西外交圈之间的联系。以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,其影响突破了东亚的范围,远及欧洲和非洲。隋唐时期,对外交通发达,贸易往来频繁。向西经陆上“丝绸之路”可以通往印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家;海路方面可达今天的韩国、日本和波斯湾。唐政府在广州设有市舶使,专管对外贸易,政府还鼓励外商来中国贸易,允许他们长期在中国居住、任官,和中国人通婚。

宋元时期,与前代相比,中外交通有了很大的发展。宋元海上交通发达,海外贸易繁荣。两宋海外贸易超过前代,由于陆路和海路的畅通,中国的创造发明输往西方,天文、历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、历法、数学等也传到中国,外来的科学技术与文化在元朝受到重视。明清时期,一方面对外经济、文化交流频繁;另一方面,中国与外来侵略势力的矛盾日益尖锐,甚至发展成为大规模的侵略与反侵略的斗争。

﹣﹣摘编自人民教育出版社《中国古代史》(全一册)2003年第1版

材料二:中国的对外贸易,历史悠久。官府控制下的中国古代对外贸易中,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易,占有重要地位。这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异城珍宝特产的需求。

﹣﹣摘编自人民教育出版社《历史》(必修2)2007年第3版

(1)(5分)根据材料一和所学知识,说明汉唐至宋元时期,陆路和海路交通的畅通有何影响?

(2)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋在对外贸易方面采取的相同措施有哪些?

(3)(5分)根据材料二,归纳中国古代官府控制下对外贸易的最大特点。举出1个符合这一贸易特点的典型事例。

(4)(5分)结合材料和所学知识,你认为在国际贸易中应该坚持的基本原则是什么?

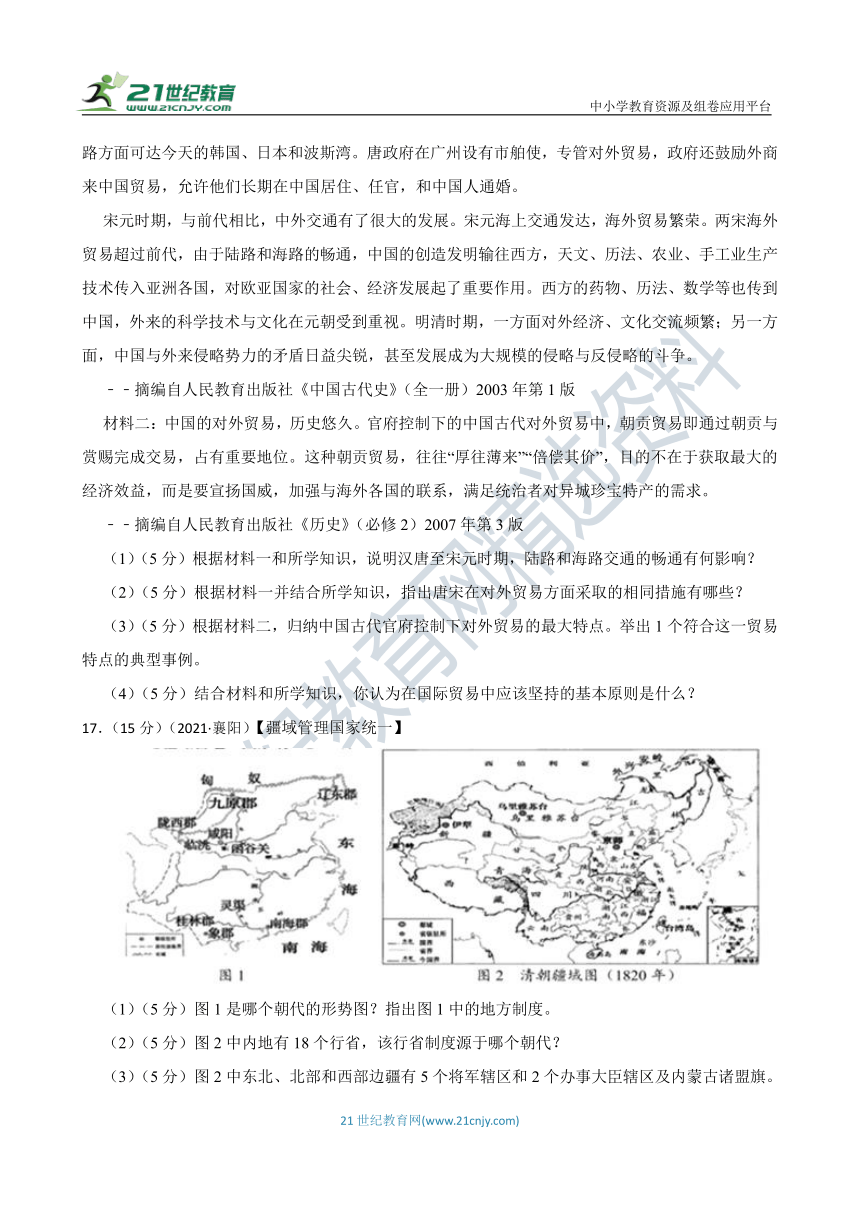

17.(15分)(2021·襄阳)【疆域管理国家统一】

(1)(5分)图1是哪个朝代的形势图?指出图1中的地方制度。

(2)(5分)图2中内地有18个行省,该行省制度源于哪个朝代?

(3)(5分)图2中东北、北部和西部边疆有5个将军辖区和2个办事大臣辖区及内蒙古诸盟旗。根据图2并结合所学知识,指出其中的1个将军辖区和1个办事大臣辖区:根据图2指出台湾隶属于哪个省?

18.(25分)(2020·恩施)材料解析题

中国古代的制度构建和政策实行既反映了时代特色,又蕴含着国家治理的政治智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦以前的中国,只可说是一种封建的统一。直到秦朝,中央方面才有一个更像样的统一政府,而其所辖的各地方,也已经不是封建性的诸侯列国并存,而是紧密隶属于中央的郡县制度的行政区划了。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:经“文景之治”,武帝时国力上升,在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体,也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜完群《春汉之际国家结构的演变》

材料三:隋唐时期把平等竞争机制引人选官制度,向社会各阶层人士能开了入仕的大门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料四:明太祖朱元璋全面改革官制简表

材料五:在统治大一统国家的民族地区方面,清朝积累了不少经验。在西藏地区,清廷的统治者们创新管理模式,采取了一系列措施,逐步加强了对西藏地区的有效管辖。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出“秦朝更像样的中央政府”中负责监察事务的官衔是什么?结合所学知识,分析秦朝“郡县制度”的实行有何历史意义?

(2)(5分)列举材料二中汉武帝“调整、限制打击王国势力”的措施。为加强中央集权,汉武帝在思想文化上采纳了董仲舒的什么建议?

(3)(5分)材料三中的“选官制度”是什么?结合所学知识,说说该选官制度的创立有何历史意义?

(4)(5分)阅读材料四,指出材料四表中的“行省”最早出现于哪一封建王朝?写出表中A处指代的相关内容。

(5)(5分)根据材料五,结合所学知识,列举清廷为“加强对西藏地区的有效管辖”而采取的措施一例。

19.(15分)(2020·荆门)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西汉初,诸侯王势力强大,有的公开反抗朝廷派来的官吏,有的甚至举兵叛乱。地方上的豪强地主也发展起来,兼并土地,聚敛财富,横行乡里,与官府分庭对抗。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级上册

材料二:《宋史 职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(

指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

材料三:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极恢复发展社会经济的同时,在政治上采取了一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

(1)(5分)根据材料一,结合所学知识回答,汉武帝采取了什么措施解决诸侯王和豪强地主问题?这些措施产生的作用是什么?

(2)(5分)根据材料二,回答通判的职权和作用。(不得照抄原文)

(3)(5分)根据材料三,结合所学知识回答,为了强化皇权,朱元璋在地方采取了什么措施?为了监视官民,朱元璋设立了什么机构?

20.(15分)(2021·随县)“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。阅读下列材料,回答相应问题。

(“中国”认同溯源)

材料一:“秦朝以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,‘诸夏’或‘中国’只是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到秦朝,‘中国’二字有了具体的表现,它代表着一个庞大的帝国和它的土地、人民。”

---《中外历史纲要(下)》

(“中国”管理追踪)

材料二

(“中国”情怀定型)

材料三:“现今之中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成。”

---梁启超《历史上中国民族之观察》

(1)(5分)根据材料,结合所学知识回答,为什么说到秦朝才有“中国"这个具体概念?

(2)(5分)根据材料二判断图一中A和图二中B分别代表什么朝代。AB两个朝代为了加强对边疆地区的管辖,分别在a、b两地设置了什么管理机构?

(3)(5分)根据上述三则材料,谈谈你的认识。

答案解析部分

1.【答案】A

【知识点】科举制的创立与完善

【解析】【分析】 根据材料“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”可知,唐朝后期的官员更多地来自于普通人家,结合所学知识可知,导致这情况出现的主要原因是唐朝实行科举取士。如:唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进土科逐渐成为最重要的科目;武则天大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才;唐玄宗把诗赋作为考试的主要内容。 A 项正确;

“唐太宗打击官僚贵族”并不是主要原因,排除 B 项;

“完善三省六部制”与官员的来源无关,排除 C 项;

“唐玄宗大力整顿吏治”与官员的来源无关,排除 D 项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了科举制度相关知识,重点掌握科举制度的创立与发展完善等知识。

2.【答案】D

【知识点】盛唐经济的繁荣

【解析】【分析】A.石器,不符合题意;

B.骨耜,不符合题意;

C.铁农具,不符合题意;

D.结合所学知识和题干图片可知,最后一个图片曲辕犁是唐朝时期耕作工具,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

3.【答案】D

【知识点】“开元盛世”;科举制的创立与完善;鉴真与玄奘;宋太祖强化中央集权

【解析】【分析】A. 万国尽征戍,烽火被冈峦——陈桥兵变 ,不符合史实;

B. 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行 ,不符合史实;

C. 故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度 ,不符合史实;

D.依据所学知识可知,唐玄奘时期,国力达到前所未有的强盛,史称“开元盛世”,杜甫的诗句“ 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 ”,说的就是开元时期全盛之时,粮食满仓的景象,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据所学知识,细心分析备选项回答,难点是理解备选项诗句的含义,这些诗句反映的史实。

4.【答案】B

【知识点】重文轻武的政策

【解析】【分析】本题主要考查重文轻武政策。“做人莫做军,做铁莫做针”反映了宋代抑制武将、重文轻武的政策。题干关键信息“做人莫做军,做铁莫做针”反映了当时宋朝重文轻武政策。宋初实行重文轻武的政策。它扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。但由于武将地位不高,又多受牵制,这就严重束缚了统军的指挥权,削弱了军队战斗力。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握重文轻武政策的相关知识。

5.【答案】B

【知识点】西夏与北宋的关系

【解析】【分析】 根据材料“1040年,范仲淹因直谏触怒帝,被贬到陕西地区,参与宋朝西北边防事务”再结合所学可知,公元1040年,三川口之战爆发,北宋与西夏的大战拉开帷幕, B 项正确;

契丹、大金和蒙古所处的位置不是西北方向,不符合题意,排除 ACD 项。

故答案为 B 。

【点评】 本题主要考查了宋朝与民族政权的关系,重点掌握宋夏之间的和与战。

6.【答案】D

【知识点】元朝的建立与统一

【解析】【分析】 根据所学知识可知,元世祖(忽必烈)创立行省制度,中央设中书省掌管行政事务,下设六部,分管各项政务;地方设行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县,加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一,奠定了今天我国省级行政区划的基础。 D 项正确;

西周实行分封制,排除 A 项;

秦朝实行郡县制,排除 B 项;

科举制是考试选官制度,创立于隋朝,排除 C 项。

故答案为 D 。

【点评】 本题主要考查了元朝的行省制度,注意基础知识的识记与理解。

7.【答案】A

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】从唐中期开始至南宋,我国经济重心转移到长江流域,南方农业发展超过北方,长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,谚语“苏湖熟,天下足”就是南方农业发展的表现。

A项中国古代经济重心实现南移理解正确,符合题意;

BCD三项强调的是商业和手工业的发展情况,题干主旨强调的是农业生产,不符合题意;

故答案为A。

【点评】本题难度适中,考查中国古代经济重心南移及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道从唐中期开始至南宋,我国经济重心转移到长江流域。

8.【答案】C

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】 根据我国古代货币演变示意图可知,从秦半两钱到唐朝的开元通宝最后到北宋时期的纸币拓片,我国货币的演变反映了我国商业的繁荣发展,以及商品经济的不断发展, C 符合题意;

选项ABD 与题干货币演变无关,排除。

故答案为 C 。

【点评】 本题主要考查了我国古代商业的发展与视频经济繁荣等知识,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】C

【知识点】郑和下西洋;戚继光抗倭

【解析】【分析】 根据材料“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词结合所学知识可知,郑和七下西洋,从刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋,先后到达亚、非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。在东南亚一些国家和地区,有一﹣些地名、庙宇是以“三宝”命名的,充分说明了郑和七下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;戚继光抗倭打击了日本的侵略势力,捍卫了国家主权。由此可见,材料反映了明代的对外关系。 C 项正确;

材料没有涉及明代“经济发展、文学繁荣、科技成就”的内容,排除 ABD 项。

故答案为 C 。

【点评】 本题主要考查了明朝时期的对外关系,重点掌握郑和下西洋与戚继光抗倭等知识,掌握相关基础知识。

10.【答案】A

【知识点】军机处的设立

【解析】【分析】 根据材料“清代政制,沿明代不设宰相,以大学士理国政,以便君主独裁。………雍正时别设军机处,自是内阁权渐轻,用人大权,则全出帝王旨意”结合所学知识可知,雍正帝时设立军机处,军机处是辅助帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由帝裁决。军机处的设置使帝具有至高无上的权威,从而使君主专制进一步强化。 A 项正确;

军机处的职责是上传下达,没有决定权,排除 B 项;

军机处的设置使帝具有至高无上的权威,从而使君主专制进一步强化,排除 C 项;

军机处设立后,内阁地位虽高,但无实权,排除 D 项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了清朝君主专制中央集权的不断加强的史实,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】D

【知识点】闭关锁国政策

【解析】【分析】本题考查闭关锁国政策,知道清朝前期实行闭关锁国,严格限制对外贸易。据题干“1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,严格限制对外贸易,对出海贸易的商船装载货物重量、往返时间、船员数量等都有严格的规定”可知,这反映了清朝实行闭关锁国政策,1757年,清政府下令关闭其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,并规定由政府特许的“广州十三行”统一经营管理对外贸易。

故答案为:D。

【点评】本题考查闭关锁国政策,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

12.【答案】A

【知识点】郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】史实是指客观发生的历史的真实情况,观点即对历史事件和历史人物的评论,BCD三项都是发生的历史的真实情况的叙述,属于史实;

A项是有关台湾府设置意义的评述,属于观点。所以A项符合题意;

故答案为A。

【点评】 本题主要考查历史事实与历史结论的相关内容。学会区分史实与观点是初中历史学习的要求之一。

13.【答案】(1)文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

(2)元朝。驻藏大臣。

(3)唐朝史实:鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化(“遣唐使“)(答出其中任意一例即可);明朝史实:郑和下西洋。变化:从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

【知识点】盛唐民族交往与交融;遣唐使;鉴真与玄奘;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;郑和下西洋

【解析】【分析】⑴结合所学知识可知,反映唐朝与吐蕃关系和睦的史实是文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

⑵结合所学知识可知,历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构的朝代是元朝,元朝设澎湖巡检司管理台湾。为监督西藏地方政务,清朝设置的机构是驻藏大臣。为了监督西藏地方政务,清朝在西藏设置了驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了对西藏的管理。

⑶结合所学知识可知,唐朝和明朝对外友好交往的史实有鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化。从西汉开辟“丝绸之路”到唐宋“海上丝绸之路”的兴盛,可以看出我国古代对外交往的变化是从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

故答案为:⑴文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

⑵元朝。驻藏大臣。

⑶唐朝史实:鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化(“遣唐使“)(答出其中任意一例即可);明朝史实:郑和下西洋。变化:从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

【点评】本题考查盛唐民族交往与交融、元朝对西藏和台湾的管辖、我国古代对外交往等相关史实。问题的设置注重考查学生对主干知识的掌握情况,难度不大。

14.【答案】(1)统一度量衡、统一货币;文景之治。

(2)都江堰;隋朝大运河的开通促进了南北经济文化交流,成为贯通南北的大动脉。

(3)原因:北方长期战乱,江南地区社会比较安定,北方农民大量南迁,带来劳动力和先进的生产技术;著作:《齐民要术》。

(4)以民为本,重视农业。

(5)国家的稳定、政策的合理、兴修水利等。

【知识点】秦巩固统一的措施;西汉的建立和“文景之治”;大运河的开通

【解析】【分析】 (1)由“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”结合所学,可知,秦始皇为巩固统一在经济方面采取的措施是统一度量衡、统一货币。“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”描述的是汉初的文景之治。

(2)由图1“岷江、内江、外江”可知,图1工程是都江堰。图2隋朝大运河的开通促进了南北经济文化交流,成为贯通南北的大动脉。

(3)魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因是北方长期战乱,江南地区社会比较安定,北方农民大量南迁,带来劳动力和先进的生产技术。若想了解南北时期北方的农业生产技术水平,最好查阅农学著作是《齐民要术》。

(4)由“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”可以看出,唐太宗的治国理念是以民为本,重视农业。

(5)由以上材料可以看出,推动经济发展的因素有国家的稳定、政策的合理、兴修水利等。

【点评】 本题考查秦朝巩固统一措施、都江堰、隋朝大运河、江南开发、文景之治、贞观之治。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

15.【答案】(1)国家统一,民族团结的内聚力不断增强。元朝时设宣政院直接管辖。

(2)经济重心南移。农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带。

(3)丝绸之路(或张骞通西域);郑和下西洋。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;宋代的经济发展;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;郑和下西洋

【解析】【分析】(1)依据材料一信息“ 中国历史是一连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强 ”,可以看出, 中国历史发展的演进趋势是国家统一,民族团结的内聚力不断增强;依据所学知识可知, 元朝为了促进这一趋势的发展,对西藏所采取的管辖措施 是设宣政院直接管辖西藏;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知, 材料二中谚语 的意思是苏州湖州一带庄稼成熟,全天下都不用挨饿,这反映出南方地区的经济超过了北方, 经济重心南移;依据所学知识可知,这一时期 农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,材料三显示的是丝绸之路和郑和下西洋;

故答案为:(1) 国家统一,民族团结的内聚力不断增强。元朝时设宣政院直接管辖。

(2) 经济重心南移。农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带。

(3) 丝绸之路(或张骞通西域);郑和下西洋。

【点评】(1)(2)属于同一类型,第一问需要依据材料信息回答,解答时,细心读材料,结合所学知识进行理解,有的答案就在材料中,细心从材料中找出来回答即可;第二问是考查学生的准确记忆,解答时,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查看图运用能力。解答时,细心看地图,结合所学知识进行回答,一定要看懂地图。

16.【答案】(1)使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来;促进了海外贸易的繁荣。

(2)设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

(3)特点:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。事例:明朝郑和下西洋。

(4)平等互利。

【知识点】江南地区的开发;汉武帝的大一统;盛唐经济的繁荣;宋代的经济发展;明朝的经济发展;清朝农业、手工业、商业的发展

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识,“宋元时期,与前代相比,中外交通有了很大的发展”、“由于陆路和海路的畅通,中国的创造发明输往西方,天文、历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、历法、数学等也传到中国,外来的科学技术与文化在元朝受到重视”说明使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。“宋元海上交通发达,海外贸易繁荣,两宋海外贸易超过前代”,说明促进了海外贸易的繁荣。

⑵根据材料分析和所学知识,唐宋时期在对外贸易方面采取的相同措施有:设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

⑶根据材料分析和所学知识,“官府控制下的中国古代对外贸易中,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易,占有重要地位”、“这种朝贡贸易,往往厚往薄来、倍偿其价,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威”,可知官府控制下的对外贸易的最大特点是:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。根据所学可知,此种贸易的典型事例是:明朝郑和下西洋。

⑷根据材料分析和所学知识,在国际贸易中应该坚持的基本原则是平等互利。

故答案为:⑴使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来;促进了海外贸易的繁荣。

⑵设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

⑶特点:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。事例:明朝郑和下西洋。

⑷平等互利。

【点评】本题主要考查学生对古代陆路交通和海外交通以及朝贡贸易等基础知识的识记情况,进而考查学生分析归纳能力。

17.【答案】(1)秦朝;秦代是郡县制,清代是行省制度。

(2)元代。

(3)伊犁将军;驻藏大臣;福建省。

【知识点】行省制度及其影响;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖;秦确立中央集权制

【解析】【分析】(1)根据图一中的“咸阳”可知图1是秦代的形势图;根据所学知识以及材料“清朝疆域图”可知图1中的地方制度秦代是郡县制,清朝是行省制度;

(2)根据所学知识可知行省制度起源于元代;

(3)根据所学知识可知,清代为管辖新疆设立伊犁将军,设置驻藏大臣和达赖和班禅共同管理西藏。清王朝在收复台湾后,1684年设置台湾府,隶属于福建省管辖;

故答案为:(1) 秦朝;秦代是郡县制,清代是行省制度。

(2)元朝;

(3) 伊犁将军;驻藏大臣;福建省。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据材料信息即地图,结合所学知识进行理解识记回答,这些都是课本基础知识,需要学生在看懂地图的基础上进行理解识记回答,注意一定要看懂地图,这是解答这类题目的关键。

18.【答案】(1)御史大夫。开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)颁布“推恩令”。“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)科举制。是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

(4)元朝。丞相制度。

(5)确立册封达赖、班禅制度;确立“金瓶掣签”制度;设置驻藏大臣(一例即可)。

【知识点】科举制的创立与完善;朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统;行省制度及其影响;清政府对西藏地区的管辖;秦确立中央集权制

【解析】【分析】⑴根据材料一结合秦朝的中央集权制的内容回答。根据材料一的“直到秦朝,中央方面才有一个更像样的统一政府”结合所学知识,秦朝创立了中央集权制度:最高统治者称为皇帝,皇权至高无上,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫统领中央机构,分管行政、军事、监察事务,最后的决断权由皇帝掌控;地方实行郡县制。由此可知,“秦朝更像样的中央政府”中负责监察事务的官衔是御史大夫。结合所学知识可知,秦朝在地方实行“郡县制度”,郡县长官均由朝廷任免。郡县制的实行,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

⑵根据材料二结合汉武帝大一统的措施回答。材料二中汉武帝“调整、限制打击王国势力”的措施是颁布“推恩令”。为了解决王国问题,汉武帝采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,规定诸侯王除了让自己的嫡长子继承王位以外,可将封地再分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这项措施削弱了诸侯王的势力,中央对地方的控制加强了。为加强中央集权,汉武帝在思想文化上采纳了董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”。从此,儒学居于主导地位,促进了大一统王朝的巩固。

⑶根据材料三结合科举制的创立、完善和影响回答。依据材料三的“隋唐时期把平等竞争机制引人选官制度,向社会各阶层人士能开了入仕的大门。”可知材料三中的“选官制度”是科举制。隋朝首创科举制,唐朝完善了科举制。结合所学知识可知,科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

⑷根据材料四结合元朝和明朝的政治制度回答。阅读材料四,结合所学知识可知,表中的“行省”最早出现于元朝。为了对辽阔的疆域实行有效统治,元朝首创行省制度。依据材料四的“废除A和中书省,六部直接向皇帝负责”结合所学知识可知,为了加强君权,明太祖废除丞相制度和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责。故表中A处指代的是丞相制度。

⑸根据材料五结合清朝对西藏的管辖措施回答。根据材料五的“在西藏地区,清廷的统治者们创新管理模式,采取了一系列措施,逐步加强了对西藏地区的有效管辖”,结合所学知识,清廷为“加强对西藏地区的有效管辖”采取的措施有:确立册封达赖、班禅制度。清初,顺治帝接见五世达赖,赐予“达赖喇嘛”的封号;后来,康熙帝赐予五世班禅“班禅额尔德尼”的封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封;确立“金瓶掣签”制度;雍正帝时开始设置驻藏大臣,代表中央政府常驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了对西藏的管辖。

故答案为:⑴御史大夫。开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

⑵颁布“推恩令”。“罢黜百家,独尊儒术”。

⑶科举制。是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

⑷元朝。丞相制度。

⑸确立册封达赖、班禅制度;确立“金瓶掣签”制度;设置驻藏大臣(一例即可)。

【点评】本题以“ 中国古代的制度构建和政策实行既反映了时代特色,又蕴含着国家治理的政治智慧。 ”为主线,考查学生对秦朝、汉朝、元朝、明朝、清朝中央集权加强的相关措施的识记,需要学生具有扎实的基础知识,进而考查学生分析归纳能力。

19.【答案】(1)措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

(2)职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(3)措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【知识点】朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识材料描述的是西汉初期诸侯势力强大,地方豪强兼并土地的现象,针对此种情况,汉武帝采取的措施有:推恩令的实施、刺史制度的建立。根据所学可知,这些措施的作用是:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵根据材料分析和所学知识,材料描述的是宋代在地方设立通判以分知州权力的史实,根据所学通判的职权是:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。根据所学可知,通判的主要作用是:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶根据材料分析和所学知识,为强化皇权,朱元璋在地方采取的措施是:取消行中书省,设立三司。为监视官民朱元璋设置的机构是:设立锦衣卫。

故答案为:⑴措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【点评】本题主要考查学生对西汉、宋朝、明朝加强中央集权的措施等基础知识的掌握,进而考查学生分析归纳能力。

20.【答案】(1)秦朝统一,结束了长期争战混战的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)A是元朝;B是清朝;a设置的是澎湖巡检司;b设置的是伊犁将军。

(3)反对民族分裂,坚持民族平等、民族团结与共同繁荣等。

【知识点】秦灭六国;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】(1)依据材料一“代表着一个庞大的帝国和它的土地、人民”和所学可知,秦朝统一,结束了长期争战混战的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)宣政院是元朝时期管理西藏地区事务机构。因此A是元朝;驻藏大臣是清朝设置管理西藏地区机构,故B是清朝;依据所学可知,元朝在台湾地区社会澎湖巡检司管理;清朝在新疆地区设置伊犁将军进行管理。

(3)依据材料的信息和所学从反对民族分裂,坚持民族平等、民族团结与共同繁荣等回答。

【点评】 本题以三则文字图示材料为背景依托,主要考查了秦朝的统一、秦朝专制主义中央集权制度、元朝宣政院的设置、清朝驻藏大臣的设置、元朝与清朝管理台湾的措施等知识,掌握相关基础知识。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:169分

分值分布 客观题(占比) 24.0(14.2%)

主观题(占比) 145.0(85.8%)

题量分布 客观题(占比) 12(60.0%)

主观题(占比) 8(40.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

问答题 1(5.0%) 15.0(8.9%)

材料分析题 7(35.0%) 130.0(76.9%)

单选题 12(60.0%) 24.0(14.2%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (95.0%)

2 容易 (5.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 清朝农业、手工业、商业的发展 20.0(11.8%) 16

2 西夏与北宋的关系 2.0(1.2%) 5

3 元朝的建立与统一 2.0(1.2%) 6

4 戚继光抗倭 2.0(1.2%) 9

5 科举制的创立与完善 29.0(17.2%) 1,3,18

6 行省制度及其影响 40.0(23.7%) 17,18

7 西汉的建立和“文景之治” 25.0(14.8%) 14

8 清政府对西藏地区的管辖 40.0(23.7%) 17,18

9 宋代的经济发展 39.0(23.1%) 7,8,15,16

10 盛唐经济的繁荣 22.0(13.0%) 2,16

11 汉通西域和丝绸之路 15.0(8.9%) 15

12 郑和下西洋 32.0(18.9%) 9,13,15

13 明朝的经济发展 20.0(11.8%) 16

14 宋太祖强化中央集权 2.0(1.2%) 3

15 江南地区的开发 20.0(11.8%) 16

16 闭关锁国政策 2.0(1.2%) 11

17 秦灭六国 15.0(8.9%) 20

18 “开元盛世” 2.0(1.2%) 3

19 重文轻武的政策 2.0(1.2%) 4

20 秦巩固统一的措施 25.0(14.8%) 14

21 汉武帝的大一统 60.0(35.5%) 16,18,19

22 鉴真与玄奘 17.0(10.1%) 3,13

23 朱元璋强化皇权 40.0(23.7%) 18,19

24 大运河的开通 25.0(14.8%) 14

25 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 17.0(10.1%) 12,17

26 清朝对西北疆域的管辖 30.0(17.8%) 17,20

27 军机处的设立 2.0(1.2%) 10

28 盛唐民族交往与交融 15.0(8.9%) 13

29 遣唐使 15.0(8.9%) 13

30 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 45.0(26.6%) 13,15,20

31 秦确立中央集权制 40.0(23.7%) 17,18

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 2.湖北省 中国古代史二(隋唐至明清时期) 试卷

一、单选题(共12题;共24分)

1.(2分)(2022·宜昌)杰里·本特利在《新全球史》中记述:“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.推进科举取士 B.唐太宗打击官僚贵族

C.完善三省六部制 D.唐玄宗大力整顿吏治

2.(2分)(2021·鄂州)下列图片所示工具,属于唐朝时期发明的是( )

A.石器 B.骨耜 C.铁农具 D.曲辕犁

3.(2分)(2021·黄石)诗歌往往能在一定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是( )

A.万国尽征戍,烽火被冈峦——陈桥兵变

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室——开元盛世

4.(2分)(2020·孝感)宋朝的文臣担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇均高于武将,武将则受到多方面的牵制。当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了当时宋朝( )

A.藩镇割据 B.重文轻武 C.重农抑商 D.尚武轻文

5.(2分)(2022·宜昌)1040年,范仲淹因直谏触怒皇帝,被贬到陕西地区,参与宋朝西北边防事务。他当时的军事对手是( )

A. 契丹 B.大夏 C.大金 D.蒙古

6.(2分)(2022·宜昌)元朝版图是我国历史上最大的。为对辽阔疆域进行有效的治理,元朝设立( )

A.分封制 B.郡县制 C.科举制 D.行省制

7.(2分)(2020·宜昌)长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,谚语称“苏湖熟,天下足”,这一现象表明( )

A.中国古代经济重心实现南移 B.宋代的海外贸易超过前代

C.中国古代丝织生产达到高峰 D.宋代的制瓷水平领先世界

8.(2分)(2022·随县)下图是我国古代货币演变示意图。其变化反映了( )

A.手工业的进步 B.农业的发展

C.商品经济的发展 D.城市的繁荣

9.(2分)(2022·宜昌)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A.经济发展 B.文学繁荣 C.对外关系 D.科技成就

10.(2分)(2022·宜昌)钱穆在《国史大纲》中指出:“清代政制,沿明代不设宰相,以大学士理国政,以便君主独裁。…雍正时别设军机处,自是内阁权渐轻,用人大权,则全出帝王旨意。”此言表明清代( )

A.君主专制进一步强化 B.军机处拥有最高决定权

C.雍正弱化了君主权力 D.大学士增强了内阁实权

11.(2分)(2020·孝感)1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,严格限制对外贸易,对出海贸易的商船装载货物重量、往返时间、船员数量等都有严格的规定。这反映了当时清朝( )

A. 官场腐败 B.文化专制 C.重视农业 D.闭关锁国

12.(2分)(2021·恩施)分清“史实”与“观点”是学习历史的基本能力之一。下列表述属于“观点”的是( )

A.台湾府的设置巩固了祖国的东南海防

B.戚继光到东南沿海抗倭

C.清朝在西北设置伊犁将军

D.西汉政府设置西域都护

二、问答题(共1题;共15分)

13.(15分)(2020·襄阳)根据所学知识回答问题:

(1)(5分)(民族交融中外交往)请你列举反映唐朝与吐关系和睦的一例史实。

(2)(5分)(中华文明各民族共同缔造)历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构是哪个朝代 为监督西藏地方政务,清朝设置了什么机构

(3)(5分)(中华文明离不开友好交往)请你列举唐朝和明朝对外友好交往的史实各一例。从西汉开辟“丝绸之路”到唐宋“海上丝網之路”的兴盛,可以看出我国古代对外交往有什么变化

三、材料分析题(共7题;共130分)

14.(25分)(2021·恩施)经济是人类一切活动的基础,而经济发展往往要依赖诸多因素的推动。阅读材料,回答问题。

材料一

“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”

——《史记 秦始皇本纪》

材料二

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!

——班固《汉书》

材料三

图1 图2

材料四 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料五 “国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”

——唐太宗

(1)(5分)依据材料一并结合所学知识,说说秦始皇为巩固统一在经济方面采取的措施。材料二描述了我国历史上哪一盛世局面?

(2)(5分)材料三中图1水利工程的设计,体现了“人与自然和谐共生”的发展理念,请写出该工程的名称。图2是隋朝留给后世的重要遗产,它的开通有何历史意义?

(3)(5分)根据材料四并结合所学知识,说说魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。若你想了解同时期北方的农业生产技术水平,最好查阅当时哪一农学著作?

(4)(5分)根据材料五,说出唐太宗的治国措施或理念。

(5)(5分)综上所述,你认为推动经济发展的因素有哪些?

15.(15分)(2020·随县)【统一·发展·开放】

材料一:中国历史是一连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

材料二:“苏湖熟,天下足”

——宋代谚语

材料三:

(1)(5分)依据材料一,说出中国历史发展的演进趋势。结合所学知识,回答元朝为了促进这一趋势的发展,对西藏所采取的管辖措施。

(2)(5分)材料二中谚语反映了经济的什么现象?结合所学知识,概述此现象中农业发展表现任一例。

(3)(5分)文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。材料三与哪些事件有关?

16.(20分)(2020·黄冈)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉朝空前强大,开展了积极的对外交往。通过丝绸之路,中国与中亚、西亚、南亚诸国进行了频繁的经济、文化交流;海上丝绸之路的开通,从水路沟通和加强了东西外交圈之间的联系。以中国为中心的东亚文化圈日益扩展,其影响突破了东亚的范围,远及欧洲和非洲。隋唐时期,对外交通发达,贸易往来频繁。向西经陆上“丝绸之路”可以通往印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家;海路方面可达今天的韩国、日本和波斯湾。唐政府在广州设有市舶使,专管对外贸易,政府还鼓励外商来中国贸易,允许他们长期在中国居住、任官,和中国人通婚。

宋元时期,与前代相比,中外交通有了很大的发展。宋元海上交通发达,海外贸易繁荣。两宋海外贸易超过前代,由于陆路和海路的畅通,中国的创造发明输往西方,天文、历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、历法、数学等也传到中国,外来的科学技术与文化在元朝受到重视。明清时期,一方面对外经济、文化交流频繁;另一方面,中国与外来侵略势力的矛盾日益尖锐,甚至发展成为大规模的侵略与反侵略的斗争。

﹣﹣摘编自人民教育出版社《中国古代史》(全一册)2003年第1版

材料二:中国的对外贸易,历史悠久。官府控制下的中国古代对外贸易中,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易,占有重要地位。这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异城珍宝特产的需求。

﹣﹣摘编自人民教育出版社《历史》(必修2)2007年第3版

(1)(5分)根据材料一和所学知识,说明汉唐至宋元时期,陆路和海路交通的畅通有何影响?

(2)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋在对外贸易方面采取的相同措施有哪些?

(3)(5分)根据材料二,归纳中国古代官府控制下对外贸易的最大特点。举出1个符合这一贸易特点的典型事例。

(4)(5分)结合材料和所学知识,你认为在国际贸易中应该坚持的基本原则是什么?

17.(15分)(2021·襄阳)【疆域管理国家统一】

(1)(5分)图1是哪个朝代的形势图?指出图1中的地方制度。

(2)(5分)图2中内地有18个行省,该行省制度源于哪个朝代?

(3)(5分)图2中东北、北部和西部边疆有5个将军辖区和2个办事大臣辖区及内蒙古诸盟旗。根据图2并结合所学知识,指出其中的1个将军辖区和1个办事大臣辖区:根据图2指出台湾隶属于哪个省?

18.(25分)(2020·恩施)材料解析题

中国古代的制度构建和政策实行既反映了时代特色,又蕴含着国家治理的政治智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦以前的中国,只可说是一种封建的统一。直到秦朝,中央方面才有一个更像样的统一政府,而其所辖的各地方,也已经不是封建性的诸侯列国并存,而是紧密隶属于中央的郡县制度的行政区划了。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:经“文景之治”,武帝时国力上升,在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体,也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜完群《春汉之际国家结构的演变》

材料三:隋唐时期把平等竞争机制引人选官制度,向社会各阶层人士能开了入仕的大门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料四:明太祖朱元璋全面改革官制简表

材料五:在统治大一统国家的民族地区方面,清朝积累了不少经验。在西藏地区,清廷的统治者们创新管理模式,采取了一系列措施,逐步加强了对西藏地区的有效管辖。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)(5分)根据材料一并结合所学知识,指出“秦朝更像样的中央政府”中负责监察事务的官衔是什么?结合所学知识,分析秦朝“郡县制度”的实行有何历史意义?

(2)(5分)列举材料二中汉武帝“调整、限制打击王国势力”的措施。为加强中央集权,汉武帝在思想文化上采纳了董仲舒的什么建议?

(3)(5分)材料三中的“选官制度”是什么?结合所学知识,说说该选官制度的创立有何历史意义?

(4)(5分)阅读材料四,指出材料四表中的“行省”最早出现于哪一封建王朝?写出表中A处指代的相关内容。

(5)(5分)根据材料五,结合所学知识,列举清廷为“加强对西藏地区的有效管辖”而采取的措施一例。

19.(15分)(2020·荆门)阅读材料,完成下列要求。

材料一:西汉初,诸侯王势力强大,有的公开反抗朝廷派来的官吏,有的甚至举兵叛乱。地方上的豪强地主也发展起来,兼并土地,聚敛财富,横行乡里,与官府分庭对抗。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级上册

材料二:《宋史 职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事。可否裁决,与守臣(

指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

材料三:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治,他在积极恢复发展社会经济的同时,在政治上采取了一系列措施,从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。

﹣﹣摘自人教版《中国历史》七年级下册

(1)(5分)根据材料一,结合所学知识回答,汉武帝采取了什么措施解决诸侯王和豪强地主问题?这些措施产生的作用是什么?

(2)(5分)根据材料二,回答通判的职权和作用。(不得照抄原文)

(3)(5分)根据材料三,结合所学知识回答,为了强化皇权,朱元璋在地方采取了什么措施?为了监视官民,朱元璋设立了什么机构?

20.(15分)(2021·随县)“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。阅读下列材料,回答相应问题。

(“中国”认同溯源)

材料一:“秦朝以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,‘诸夏’或‘中国’只是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到秦朝,‘中国’二字有了具体的表现,它代表着一个庞大的帝国和它的土地、人民。”

---《中外历史纲要(下)》

(“中国”管理追踪)

材料二

(“中国”情怀定型)

材料三:“现今之中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成。”

---梁启超《历史上中国民族之观察》

(1)(5分)根据材料,结合所学知识回答,为什么说到秦朝才有“中国"这个具体概念?

(2)(5分)根据材料二判断图一中A和图二中B分别代表什么朝代。AB两个朝代为了加强对边疆地区的管辖,分别在a、b两地设置了什么管理机构?

(3)(5分)根据上述三则材料,谈谈你的认识。

答案解析部分

1.【答案】A

【知识点】科举制的创立与完善

【解析】【分析】 根据材料“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”可知,唐朝后期的官员更多地来自于普通人家,结合所学知识可知,导致这情况出现的主要原因是唐朝实行科举取士。如:唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进土科逐渐成为最重要的科目;武则天大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才;唐玄宗把诗赋作为考试的主要内容。 A 项正确;

“唐太宗打击官僚贵族”并不是主要原因,排除 B 项;

“完善三省六部制”与官员的来源无关,排除 C 项;

“唐玄宗大力整顿吏治”与官员的来源无关,排除 D 项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了科举制度相关知识,重点掌握科举制度的创立与发展完善等知识。

2.【答案】D

【知识点】盛唐经济的繁荣

【解析】【分析】A.石器,不符合题意;

B.骨耜,不符合题意;

C.铁农具,不符合题意;

D.结合所学知识和题干图片可知,最后一个图片曲辕犁是唐朝时期耕作工具,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

3.【答案】D

【知识点】“开元盛世”;科举制的创立与完善;鉴真与玄奘;宋太祖强化中央集权

【解析】【分析】A. 万国尽征戍,烽火被冈峦——陈桥兵变 ,不符合史实;

B. 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行 ,不符合史实;

C. 故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度 ,不符合史实;

D.依据所学知识可知,唐玄奘时期,国力达到前所未有的强盛,史称“开元盛世”,杜甫的诗句“ 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 ”,说的就是开元时期全盛之时,粮食满仓的景象,故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据所学知识,细心分析备选项回答,难点是理解备选项诗句的含义,这些诗句反映的史实。

4.【答案】B

【知识点】重文轻武的政策

【解析】【分析】本题主要考查重文轻武政策。“做人莫做军,做铁莫做针”反映了宋代抑制武将、重文轻武的政策。题干关键信息“做人莫做军,做铁莫做针”反映了当时宋朝重文轻武政策。宋初实行重文轻武的政策。它扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。但由于武将地位不高,又多受牵制,这就严重束缚了统军的指挥权,削弱了军队战斗力。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握重文轻武政策的相关知识。

5.【答案】B

【知识点】西夏与北宋的关系

【解析】【分析】 根据材料“1040年,范仲淹因直谏触怒帝,被贬到陕西地区,参与宋朝西北边防事务”再结合所学可知,公元1040年,三川口之战爆发,北宋与西夏的大战拉开帷幕, B 项正确;

契丹、大金和蒙古所处的位置不是西北方向,不符合题意,排除 ACD 项。

故答案为 B 。

【点评】 本题主要考查了宋朝与民族政权的关系,重点掌握宋夏之间的和与战。

6.【答案】D

【知识点】元朝的建立与统一

【解析】【分析】 根据所学知识可知,元世祖(忽必烈)创立行省制度,中央设中书省掌管行政事务,下设六部,分管各项政务;地方设行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县,加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一,奠定了今天我国省级行政区划的基础。 D 项正确;

西周实行分封制,排除 A 项;

秦朝实行郡县制,排除 B 项;

科举制是考试选官制度,创立于隋朝,排除 C 项。

故答案为 D 。

【点评】 本题主要考查了元朝的行省制度,注意基础知识的识记与理解。

7.【答案】A

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】从唐中期开始至南宋,我国经济重心转移到长江流域,南方农业发展超过北方,长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,谚语“苏湖熟,天下足”就是南方农业发展的表现。

A项中国古代经济重心实现南移理解正确,符合题意;

BCD三项强调的是商业和手工业的发展情况,题干主旨强调的是农业生产,不符合题意;

故答案为A。

【点评】本题难度适中,考查中国古代经济重心南移及学生的识记和理解能力。解题关键是熟练掌握基础知识,知道从唐中期开始至南宋,我国经济重心转移到长江流域。

8.【答案】C

【知识点】宋代的经济发展

【解析】【分析】 根据我国古代货币演变示意图可知,从秦半两钱到唐朝的开元通宝最后到北宋时期的纸币拓片,我国货币的演变反映了我国商业的繁荣发展,以及商品经济的不断发展, C 符合题意;

选项ABD 与题干货币演变无关,排除。

故答案为 C 。

【点评】 本题主要考查了我国古代商业的发展与视频经济繁荣等知识,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】C

【知识点】郑和下西洋;戚继光抗倭

【解析】【分析】 根据材料“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词结合所学知识可知,郑和七下西洋,从刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋,先后到达亚、非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。在东南亚一些国家和地区,有一﹣些地名、庙宇是以“三宝”命名的,充分说明了郑和七下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;戚继光抗倭打击了日本的侵略势力,捍卫了国家主权。由此可见,材料反映了明代的对外关系。 C 项正确;

材料没有涉及明代“经济发展、文学繁荣、科技成就”的内容,排除 ABD 项。

故答案为 C 。

【点评】 本题主要考查了明朝时期的对外关系,重点掌握郑和下西洋与戚继光抗倭等知识,掌握相关基础知识。

10.【答案】A

【知识点】军机处的设立

【解析】【分析】 根据材料“清代政制,沿明代不设宰相,以大学士理国政,以便君主独裁。………雍正时别设军机处,自是内阁权渐轻,用人大权,则全出帝王旨意”结合所学知识可知,雍正帝时设立军机处,军机处是辅助帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由帝裁决。军机处的设置使帝具有至高无上的权威,从而使君主专制进一步强化。 A 项正确;

军机处的职责是上传下达,没有决定权,排除 B 项;

军机处的设置使帝具有至高无上的权威,从而使君主专制进一步强化,排除 C 项;

军机处设立后,内阁地位虽高,但无实权,排除 D 项。

故答案为 A 。

【点评】 本题主要考查了清朝君主专制中央集权的不断加强的史实,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】D

【知识点】闭关锁国政策

【解析】【分析】本题考查闭关锁国政策,知道清朝前期实行闭关锁国,严格限制对外贸易。据题干“1757年,清廷下令关闭沿海其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,严格限制对外贸易,对出海贸易的商船装载货物重量、往返时间、船员数量等都有严格的规定”可知,这反映了清朝实行闭关锁国政策,1757年,清政府下令关闭其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸,并规定由政府特许的“广州十三行”统一经营管理对外贸易。

故答案为:D。

【点评】本题考查闭关锁国政策,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

12.【答案】A

【知识点】郑成功收复台湾和清朝在台湾建制

【解析】【分析】史实是指客观发生的历史的真实情况,观点即对历史事件和历史人物的评论,BCD三项都是发生的历史的真实情况的叙述,属于史实;

A项是有关台湾府设置意义的评述,属于观点。所以A项符合题意;

故答案为A。

【点评】 本题主要考查历史事实与历史结论的相关内容。学会区分史实与观点是初中历史学习的要求之一。

13.【答案】(1)文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

(2)元朝。驻藏大臣。

(3)唐朝史实:鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化(“遣唐使“)(答出其中任意一例即可);明朝史实:郑和下西洋。变化:从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

【知识点】盛唐民族交往与交融;遣唐使;鉴真与玄奘;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;郑和下西洋

【解析】【分析】⑴结合所学知识可知,反映唐朝与吐蕃关系和睦的史实是文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

⑵结合所学知识可知,历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构的朝代是元朝,元朝设澎湖巡检司管理台湾。为监督西藏地方政务,清朝设置的机构是驻藏大臣。为了监督西藏地方政务,清朝在西藏设置了驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了对西藏的管理。

⑶结合所学知识可知,唐朝和明朝对外友好交往的史实有鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化。从西汉开辟“丝绸之路”到唐宋“海上丝绸之路”的兴盛,可以看出我国古代对外交往的变化是从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

故答案为:⑴文成公主入藏(或文成公主嫁给松赞干布);金城公主入藏;唐蕃和亲;松赞干布派遣贵族子弟到长安学习;唐蕃会盟;唐蕃“和同(为)一家”等。

⑵元朝。驻藏大臣。

⑶唐朝史实:鉴真东渡;玄类西行;阿倍仲麻吕来华;新罗人崔致远入唐求学并在唐朝做官;日本(或新罗或大食等)派使节到中国学习先进文化(“遣唐使“)(答出其中任意一例即可);明朝史实:郑和下西洋。变化:从陆路到海路(或从陆路为主到海陆并重;或贸易重心从北方转移到南方等亦可)。

【点评】本题考查盛唐民族交往与交融、元朝对西藏和台湾的管辖、我国古代对外交往等相关史实。问题的设置注重考查学生对主干知识的掌握情况,难度不大。

14.【答案】(1)统一度量衡、统一货币;文景之治。

(2)都江堰;隋朝大运河的开通促进了南北经济文化交流,成为贯通南北的大动脉。

(3)原因:北方长期战乱,江南地区社会比较安定,北方农民大量南迁,带来劳动力和先进的生产技术;著作:《齐民要术》。

(4)以民为本,重视农业。

(5)国家的稳定、政策的合理、兴修水利等。

【知识点】秦巩固统一的措施;西汉的建立和“文景之治”;大运河的开通

【解析】【分析】 (1)由“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”结合所学,可知,秦始皇为巩固统一在经济方面采取的措施是统一度量衡、统一货币。“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”描述的是汉初的文景之治。

(2)由图1“岷江、内江、外江”可知,图1工程是都江堰。图2隋朝大运河的开通促进了南北经济文化交流,成为贯通南北的大动脉。

(3)魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因是北方长期战乱,江南地区社会比较安定,北方农民大量南迁,带来劳动力和先进的生产技术。若想了解南北时期北方的农业生产技术水平,最好查阅农学著作是《齐民要术》。

(4)由“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”可以看出,唐太宗的治国理念是以民为本,重视农业。

(5)由以上材料可以看出,推动经济发展的因素有国家的稳定、政策的合理、兴修水利等。

【点评】 本题考查秦朝巩固统一措施、都江堰、隋朝大运河、江南开发、文景之治、贞观之治。题目设计注重基础性,在掌握课本知识的基础上,依据材料进入深入分析即得出答案。

15.【答案】(1)国家统一,民族团结的内聚力不断增强。元朝时设宣政院直接管辖。

(2)经济重心南移。农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带。

(3)丝绸之路(或张骞通西域);郑和下西洋。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;宋代的经济发展;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;郑和下西洋

【解析】【分析】(1)依据材料一信息“ 中国历史是一连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强 ”,可以看出, 中国历史发展的演进趋势是国家统一,民族团结的内聚力不断增强;依据所学知识可知, 元朝为了促进这一趋势的发展,对西藏所采取的管辖措施 是设宣政院直接管辖西藏;

(2)依据材料二信息,结合所学知识可知, 材料二中谚语 的意思是苏州湖州一带庄稼成熟,全天下都不用挨饿,这反映出南方地区的经济超过了北方, 经济重心南移;依据所学知识可知,这一时期 农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带;

(3)依据材料三信息,结合所学知识可知,材料三显示的是丝绸之路和郑和下西洋;

故答案为:(1) 国家统一,民族团结的内聚力不断增强。元朝时设宣政院直接管辖。

(2) 经济重心南移。农业方面的表现:①由越南传入的占城稻在东南地区推广;②南方的水稻在北方得到推广;③水稻的产量跃居粮食作物首位;④长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓;⑤南方各地普遍种植茶树;⑥棉花种植由广东和福建向北推进到江淮和川蜀一带。

(3) 丝绸之路(或张骞通西域);郑和下西洋。

【点评】(1)(2)属于同一类型,第一问需要依据材料信息回答,解答时,细心读材料,结合所学知识进行理解,有的答案就在材料中,细心从材料中找出来回答即可;第二问是考查学生的准确记忆,解答时,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查看图运用能力。解答时,细心看地图,结合所学知识进行回答,一定要看懂地图。

16.【答案】(1)使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来;促进了海外贸易的繁荣。

(2)设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

(3)特点:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。事例:明朝郑和下西洋。

(4)平等互利。

【知识点】江南地区的开发;汉武帝的大一统;盛唐经济的繁荣;宋代的经济发展;明朝的经济发展;清朝农业、手工业、商业的发展

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识,“宋元时期,与前代相比,中外交通有了很大的发展”、“由于陆路和海路的畅通,中国的创造发明输往西方,天文、历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国,对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。西方的药物、历法、数学等也传到中国,外来的科学技术与文化在元朝受到重视”说明使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。“宋元海上交通发达,海外贸易繁荣,两宋海外贸易超过前代”,说明促进了海外贸易的繁荣。

⑵根据材料分析和所学知识,唐宋时期在对外贸易方面采取的相同措施有:设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

⑶根据材料分析和所学知识,“官府控制下的中国古代对外贸易中,朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易,占有重要地位”、“这种朝贡贸易,往往厚往薄来、倍偿其价,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威”,可知官府控制下的对外贸易的最大特点是:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。根据所学可知,此种贸易的典型事例是:明朝郑和下西洋。

⑷根据材料分析和所学知识,在国际贸易中应该坚持的基本原则是平等互利。

故答案为:⑴使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来;促进了海外贸易的繁荣。

⑵设置管理对外贸易的专门机构;鼓励外商来中国贸易,给予外商优惠待遇。

⑶特点:朝贡贸易,其政治目的大于经济目的。事例:明朝郑和下西洋。

⑷平等互利。

【点评】本题主要考查学生对古代陆路交通和海外交通以及朝贡贸易等基础知识的识记情况,进而考查学生分析归纳能力。

17.【答案】(1)秦朝;秦代是郡县制,清代是行省制度。

(2)元代。

(3)伊犁将军;驻藏大臣;福建省。

【知识点】行省制度及其影响;郑成功收复台湾和清朝在台湾建制;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖;秦确立中央集权制

【解析】【分析】(1)根据图一中的“咸阳”可知图1是秦代的形势图;根据所学知识以及材料“清朝疆域图”可知图1中的地方制度秦代是郡县制,清朝是行省制度;

(2)根据所学知识可知行省制度起源于元代;

(3)根据所学知识可知,清代为管辖新疆设立伊犁将军,设置驻藏大臣和达赖和班禅共同管理西藏。清王朝在收复台湾后,1684年设置台湾府,隶属于福建省管辖;

故答案为:(1) 秦朝;秦代是郡县制,清代是行省制度。

(2)元朝;

(3) 伊犁将军;驻藏大臣;福建省。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据材料信息即地图,结合所学知识进行理解识记回答,这些都是课本基础知识,需要学生在看懂地图的基础上进行理解识记回答,注意一定要看懂地图,这是解答这类题目的关键。

18.【答案】(1)御史大夫。开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)颁布“推恩令”。“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)科举制。是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

(4)元朝。丞相制度。

(5)确立册封达赖、班禅制度;确立“金瓶掣签”制度;设置驻藏大臣(一例即可)。

【知识点】科举制的创立与完善;朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统;行省制度及其影响;清政府对西藏地区的管辖;秦确立中央集权制

【解析】【分析】⑴根据材料一结合秦朝的中央集权制的内容回答。根据材料一的“直到秦朝,中央方面才有一个更像样的统一政府”结合所学知识,秦朝创立了中央集权制度:最高统治者称为皇帝,皇权至高无上,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫统领中央机构,分管行政、军事、监察事务,最后的决断权由皇帝掌控;地方实行郡县制。由此可知,“秦朝更像样的中央政府”中负责监察事务的官衔是御史大夫。结合所学知识可知,秦朝在地方实行“郡县制度”,郡县长官均由朝廷任免。郡县制的实行,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

⑵根据材料二结合汉武帝大一统的措施回答。材料二中汉武帝“调整、限制打击王国势力”的措施是颁布“推恩令”。为了解决王国问题,汉武帝采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,规定诸侯王除了让自己的嫡长子继承王位以外,可将封地再分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这项措施削弱了诸侯王的势力,中央对地方的控制加强了。为加强中央集权,汉武帝在思想文化上采纳了董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”。从此,儒学居于主导地位,促进了大一统王朝的巩固。

⑶根据材料三结合科举制的创立、完善和影响回答。依据材料三的“隋唐时期把平等竞争机制引人选官制度,向社会各阶层人士能开了入仕的大门。”可知材料三中的“选官制度”是科举制。隋朝首创科举制,唐朝完善了科举制。结合所学知识可知,科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

⑷根据材料四结合元朝和明朝的政治制度回答。阅读材料四,结合所学知识可知,表中的“行省”最早出现于元朝。为了对辽阔的疆域实行有效统治,元朝首创行省制度。依据材料四的“废除A和中书省,六部直接向皇帝负责”结合所学知识可知,为了加强君权,明太祖废除丞相制度和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责。故表中A处指代的是丞相制度。

⑸根据材料五结合清朝对西藏的管辖措施回答。根据材料五的“在西藏地区,清廷的统治者们创新管理模式,采取了一系列措施,逐步加强了对西藏地区的有效管辖”,结合所学知识,清廷为“加强对西藏地区的有效管辖”采取的措施有:确立册封达赖、班禅制度。清初,顺治帝接见五世达赖,赐予“达赖喇嘛”的封号;后来,康熙帝赐予五世班禅“班禅额尔德尼”的封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封;确立“金瓶掣签”制度;雍正帝时开始设置驻藏大臣,代表中央政府常驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了对西藏的管辖。

故答案为:⑴御史大夫。开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

⑵颁布“推恩令”。“罢黜百家,独尊儒术”。

⑶科举制。是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力, 扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政, 同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度。

⑷元朝。丞相制度。

⑸确立册封达赖、班禅制度;确立“金瓶掣签”制度;设置驻藏大臣(一例即可)。

【点评】本题以“ 中国古代的制度构建和政策实行既反映了时代特色,又蕴含着国家治理的政治智慧。 ”为主线,考查学生对秦朝、汉朝、元朝、明朝、清朝中央集权加强的相关措施的识记,需要学生具有扎实的基础知识,进而考查学生分析归纳能力。

19.【答案】(1)措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

(2)职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

(3)措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【知识点】朱元璋强化皇权;汉武帝的大一统

【解析】【分析】⑴根据材料分析和所学知识材料描述的是西汉初期诸侯势力强大,地方豪强兼并土地的现象,针对此种情况,汉武帝采取的措施有:推恩令的实施、刺史制度的建立。根据所学可知,这些措施的作用是:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵根据材料分析和所学知识,材料描述的是宋代在地方设立通判以分知州权力的史实,根据所学通判的职权是:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。根据所学可知,通判的主要作用是:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶根据材料分析和所学知识,为强化皇权,朱元璋在地方采取的措施是:取消行中书省,设立三司。为监视官民朱元璋设置的机构是:设立锦衣卫。

故答案为:⑴措施:推恩令的实施、刺史制度的建立。作用:中央对地方的控制大大加强或中央集权的加强。

⑵职权:通判涉及地方的一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。作用:分散知州的权力并对其实行监督。

⑶措施:取消行中书省,设立三司。机构:设立锦衣卫。

【点评】本题主要考查学生对西汉、宋朝、明朝加强中央集权的措施等基础知识的掌握,进而考查学生分析归纳能力。

20.【答案】(1)秦朝统一,结束了长期争战混战的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)A是元朝;B是清朝;a设置的是澎湖巡检司;b设置的是伊犁将军。

(3)反对民族分裂,坚持民族平等、民族团结与共同繁荣等。

【知识点】秦灭六国;元朝的疆域及对边疆地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】(1)依据材料一“代表着一个庞大的帝国和它的土地、人民”和所学可知,秦朝统一,结束了长期争战混战的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)宣政院是元朝时期管理西藏地区事务机构。因此A是元朝;驻藏大臣是清朝设置管理西藏地区机构,故B是清朝;依据所学可知,元朝在台湾地区社会澎湖巡检司管理;清朝在新疆地区设置伊犁将军进行管理。

(3)依据材料的信息和所学从反对民族分裂,坚持民族平等、民族团结与共同繁荣等回答。

【点评】 本题以三则文字图示材料为背景依托,主要考查了秦朝的统一、秦朝专制主义中央集权制度、元朝宣政院的设置、清朝驻藏大臣的设置、元朝与清朝管理台湾的措施等知识,掌握相关基础知识。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:169分

分值分布 客观题(占比) 24.0(14.2%)

主观题(占比) 145.0(85.8%)

题量分布 客观题(占比) 12(60.0%)

主观题(占比) 8(40.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

问答题 1(5.0%) 15.0(8.9%)

材料分析题 7(35.0%) 130.0(76.9%)

单选题 12(60.0%) 24.0(14.2%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (95.0%)

2 容易 (5.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 清朝农业、手工业、商业的发展 20.0(11.8%) 16

2 西夏与北宋的关系 2.0(1.2%) 5

3 元朝的建立与统一 2.0(1.2%) 6

4 戚继光抗倭 2.0(1.2%) 9

5 科举制的创立与完善 29.0(17.2%) 1,3,18

6 行省制度及其影响 40.0(23.7%) 17,18

7 西汉的建立和“文景之治” 25.0(14.8%) 14

8 清政府对西藏地区的管辖 40.0(23.7%) 17,18

9 宋代的经济发展 39.0(23.1%) 7,8,15,16

10 盛唐经济的繁荣 22.0(13.0%) 2,16

11 汉通西域和丝绸之路 15.0(8.9%) 15

12 郑和下西洋 32.0(18.9%) 9,13,15

13 明朝的经济发展 20.0(11.8%) 16

14 宋太祖强化中央集权 2.0(1.2%) 3

15 江南地区的开发 20.0(11.8%) 16

16 闭关锁国政策 2.0(1.2%) 11

17 秦灭六国 15.0(8.9%) 20

18 “开元盛世” 2.0(1.2%) 3

19 重文轻武的政策 2.0(1.2%) 4

20 秦巩固统一的措施 25.0(14.8%) 14

21 汉武帝的大一统 60.0(35.5%) 16,18,19

22 鉴真与玄奘 17.0(10.1%) 3,13

23 朱元璋强化皇权 40.0(23.7%) 18,19

24 大运河的开通 25.0(14.8%) 14

25 郑成功收复台湾和清朝在台湾建制 17.0(10.1%) 12,17

26 清朝对西北疆域的管辖 30.0(17.8%) 17,20

27 军机处的设立 2.0(1.2%) 10

28 盛唐民族交往与交融 15.0(8.9%) 13

29 遣唐使 15.0(8.9%) 13

30 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 45.0(26.6%) 13,15,20

31 秦确立中央集权制 40.0(23.7%) 17,18

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录