【山东省】2020—2022三年中考真题汇编 1. 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【山东省】2020—2022三年中考真题汇编 1. 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 982.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 15:22:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.山东省 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷

一、单选题(共11题;共22分)

1.(2分)(2021·菏泽)遗址能为已经消逝的文明或者文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证。北京人遗址为我们提供的历史见证是,北京人已经( )

A.定居生活 B.学会用火 C.饲养家畜 D.种植粮食

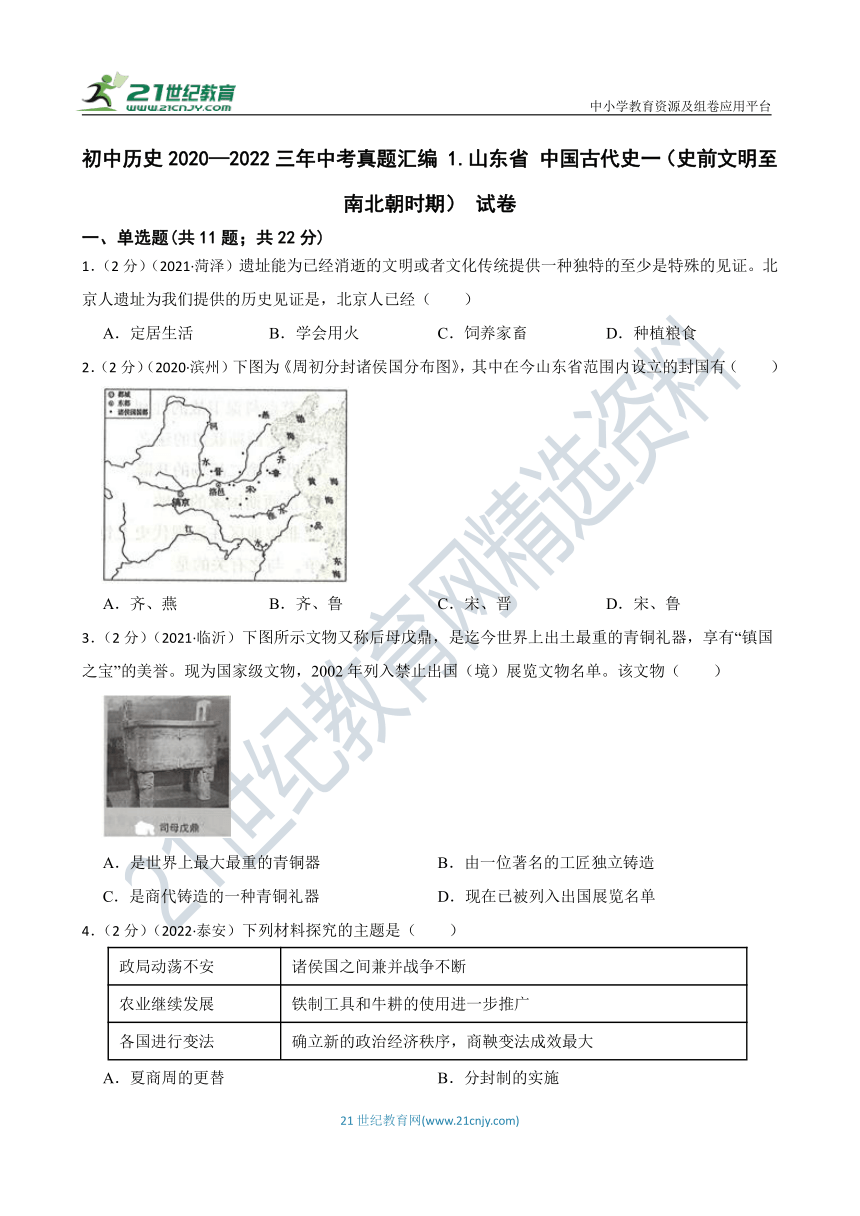

2.(2分)(2020·滨州)下图为《周初分封诸侯国分布图》,其中在今山东省范围内设立的封国有( )

A.齐、燕 B.齐、鲁 C.宋、晋 D.宋、鲁

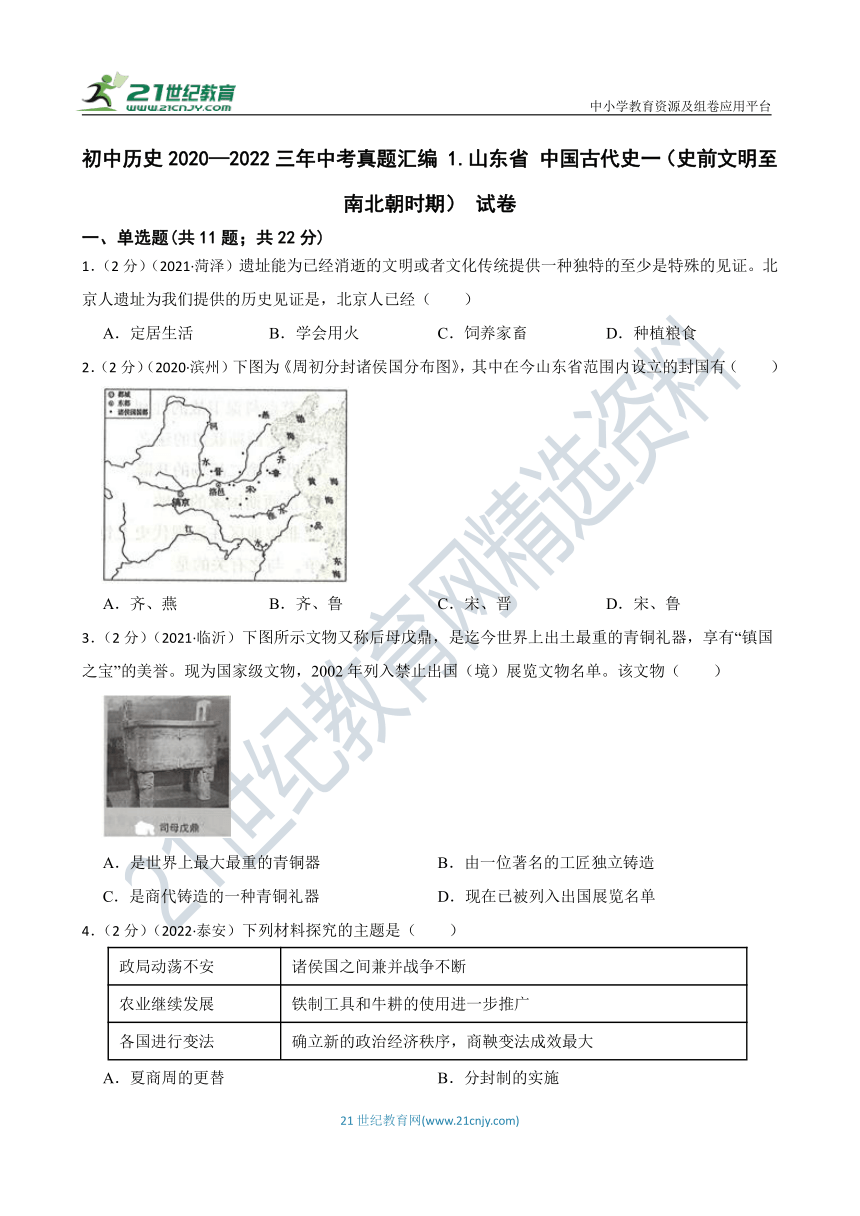

3.(2分)(2021·临沂)下图所示文物又称后母戊鼎,是迄今世界上出土最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。该文物( )

A.是世界上最大最重的青铜器 B.由一位著名的工匠独立铸造

C.是商代铸造的一种青铜礼器 D.现在已被列入出国展览名单

4.(2分)(2022·泰安)下列材料探究的主题是( )

政局动荡不安 诸侯国之间兼并战争不断

农业继续发展 铁制工具和牛耕的使用进一步推广

各国进行变法 确立新的政治经济秩序,商鞅变法成效最大

A.夏商周的更替 B.分封制的实施

C.战国时期的社会变化 D.中央集权制的确立

5.(2分)(2021·聊城)《史记 李斯列传》载:“使秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。”这评价的是( )

A.分封制 B.郡县制 C.皇帝制 D.世袭制

6.(2分)(2020·潍坊)18年前,38000多枚秦简在湖南里耶小城出土,“复活”了秦朝历史。其中最能体现“一统之治”的是( )

A.鼓励耕织、奖励军功 B.设置郡县、征调徭役

C.开垦农田、制作农具 D.罢黜百家、独尊儒术

7.(2分)(2021·东营)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是( )

①“尊王攘夷”,改革内政一齐桓公称霸 ②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8.(2分)(2020·青岛)“(公元25年)九月,赤眉入长安,更始降,旋为赤眉所杀。光武则乘机南下,攻下洛阳,并定都于此。”后世称“光武”所建的政权为( )

A.西汉 B.东汉 C.蜀汉 D.后汉

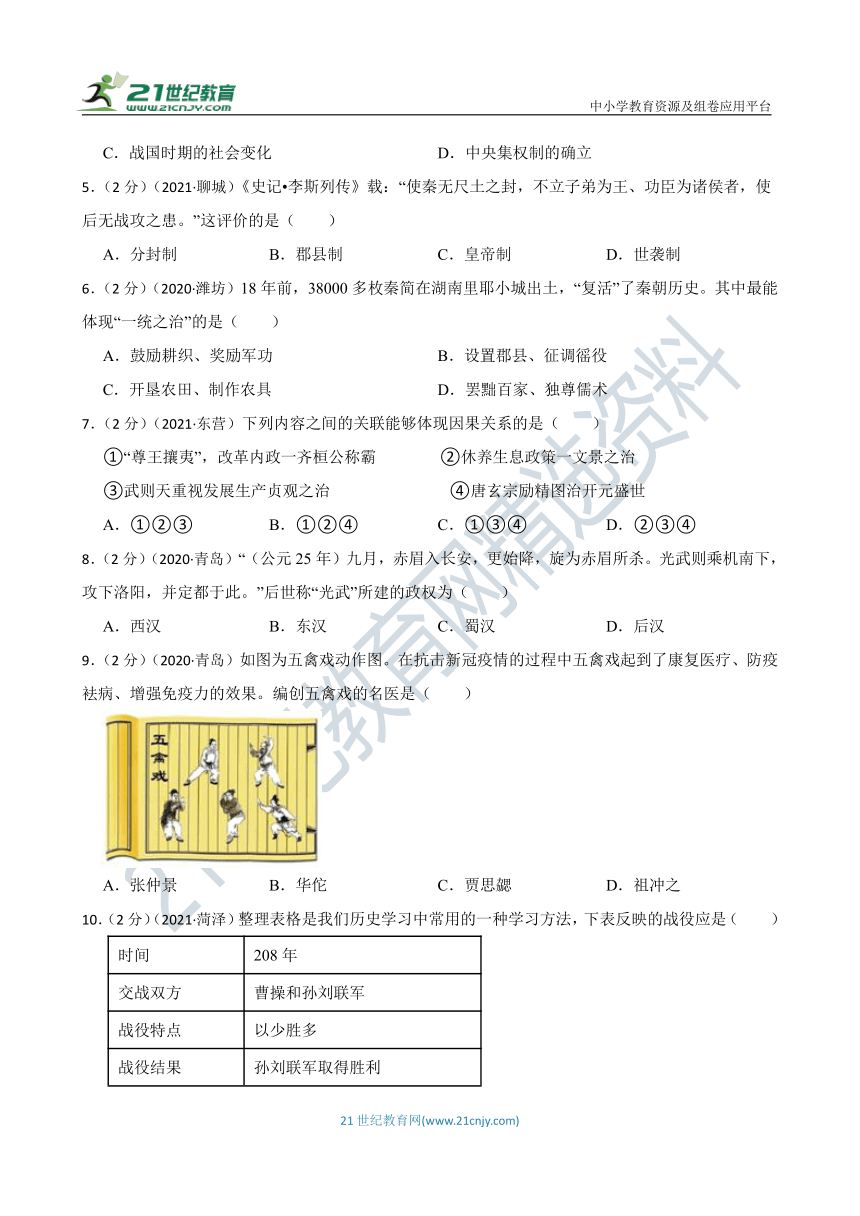

9.(2分)(2020·青岛)如图为五禽戏动作图。在抗击新冠疫情的过程中五禽戏起到了康复医疗、防疫袪病、增强免疫力的效果。编创五禽戏的名医是( )

A.张仲景 B.华佗 C.贾思勰 D.祖冲之

10.(2分)(2021·菏泽)整理表格是我们历史学习中常用的一种学习方法,下表反映的战役应是( )

时间 208年

交战双方 曹操和孙刘联军

战役特点 以少胜多

战役结果 孙刘联军取得胜利

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

11.(2分)(2021·潍坊)分析三幅图,其相同主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

二、材料分析题(共9题;共146分)

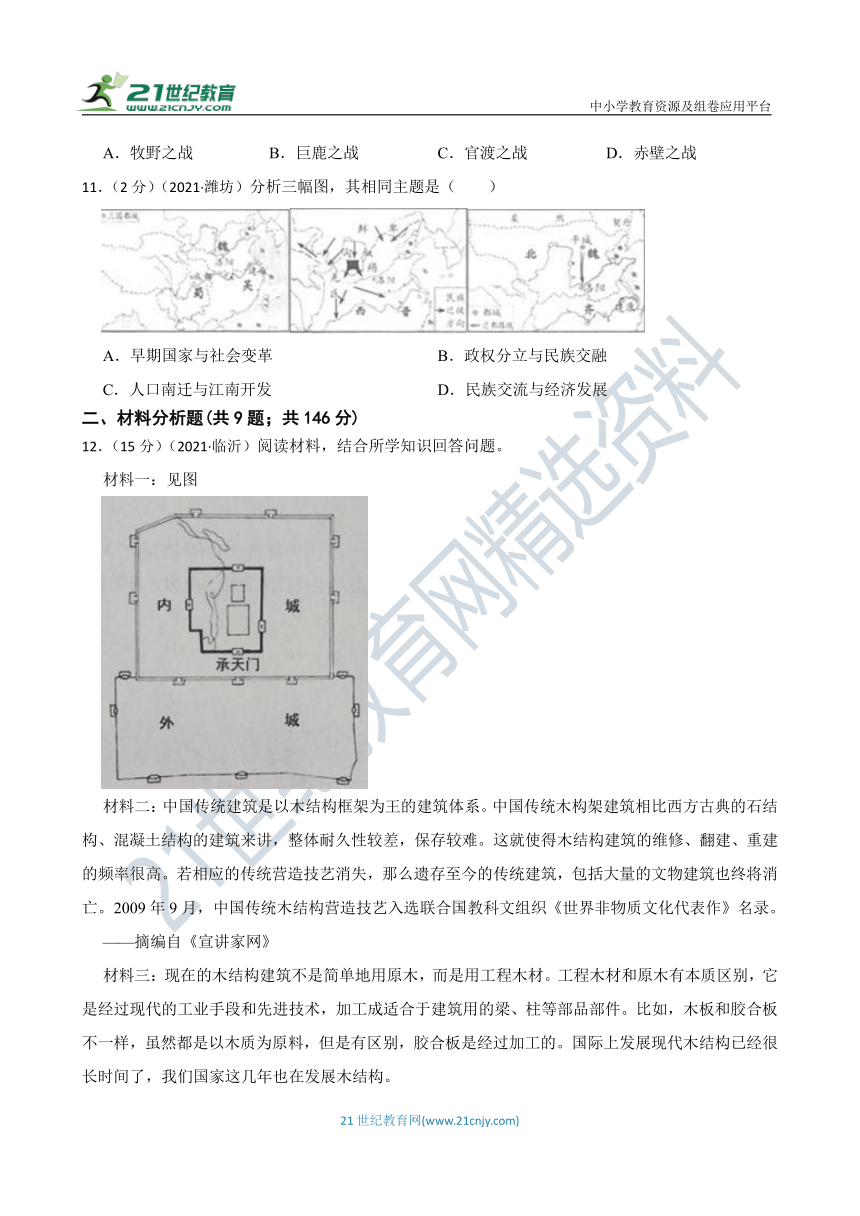

12.(15分)(2021·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:见图

材料二:中国传统建筑是以木结构框架为王的建筑体系。中国传统木构架建筑相比西方古典的石结构、混凝土结构的建筑来讲,整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。若相应的传统营造技艺消失,那么遗存至今的传统建筑,包括大量的文物建筑也终将消亡。2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。

——摘编自《宣讲家网》

材料三:现在的木结构建筑不是简单地用原木,而是用工程木材。工程木材和原木有本质区别,它是经过现代的工业手段和先进技术,加工成适合于建筑用的梁、柱等部品部件。比如,木板和胶合板不一样,虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的。国际上发展现代木结构已经很长时间了,我们国家这几年也在发展木结构。

——摘编自《中国政府网》

(1)(5分)图是我国古代哪一都城的平面示意图?如此巨大的建筑群是谁决定营建的?当时该都城核心区域的名称是什么?

(2)(5分)根据材料二,可以认识到图11所示古都的宫殿建筑具有哪些特点?可以得知中国的哪项文化遗产入选了“联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录”?这项文化遗产最早可以追溯到我国史前时期的何种建筑?

(3)(5分)材料三表明,现在的建筑与我国的传统建筑有何异同点?

13.(15分)(2021·潍坊)农业、工业和第三次科技革命,深刻影响着人类历史发展的进程。阅读材料,回答问题。

农业革命:种下了人类文明的第一粒种子

材料一:中国栽培作物始于距今10000年前后,而原始农业的兴起则是在距今7000年至5000年。原始农业孕育了古代文明,如古埃及利用尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。

——据《全球通史》

材料二:英国工业革命初期制作的布料,在质量和产量上无法与亚洲等地的产品相提并论。但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励,它们很快创造出棉花帝国的中心支柱。

——据《棉花帝国》

第三次科技革命:铸造了一把信息时代的双刃剑

材料三:在全球电子通迅干涉系统中,最先进的监控系统要数美国控制的“梯队系统”,每日监控着世界上绝大多数人,对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。

——据《从投石索到无人机》

(1)(5分)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了哪些农作物?原始农业孕育出古代埃及哪些文明成果?

工业革命:按下了人类社会发展的快进键

(2)(5分)据材料二,归纳英国棉纺织业发展后来居上的原因。

(3)(5分)据材料三和所学知识,分析这一干涉系统的利与弊。

14.(20分)(2020·烟台)历史是条奔腾的大河,其中的许多事件往往预示着新的历史走向,改变了历史的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家。探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇、开拓、质疑、争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主。

——《历史的拐点》解说词

材料二 中国至今仍处于以1840年为时间起点的历史性大转型之中,从习近平总书记提出关于“中华民族伟大复兴”的“中国梦”中,可以清晰地看到传统大国由盛转衰,深陷“落后就要挨打”之后,重新崛起的轨迹,其与历史上“治乱交替”的最大区别,就在于中国与世界的联系发生了从未有过的变化。

——摘编自顾骏《大国方略:中国怎样走向世界》

材料三 中国共产党具有建设自己、完善自己的能力,在不同的环境下,面对不同的问题,党都能实现自身的转变。20世纪30年代和70年代,在面临严重的国难局面时,党召开了两次会议,及时纠正“左”倾错误,确立了新的领导核心,实现了历史性的转折。

——摘编自《学习强国》

材料四 下面的三幅图片反映了俄国近代以来的三次历史性转折,其有的使俄国发生了耀眼的腾飞崛起;有的使俄国出人意料地失势陨落。这些事件都深刻影响了进程。

(1)(5分)材料中的“变法”指的是什么?结合所学知识指出,为铸就“崭新的国家”,其在经济方面采取的措施。

(2)(5分)“历史性大转型”的起点指的是什么事件?为实现中华民族的“重新崛起”,中国的资产阶级进行了哪些探索?根据材料并结合所学知识完成下面的表格。

(3)(5分)写出材料中的“两次会议”的名称,根据材料并结合所学知识,任选一次会议概括其实现了怎样的“历史性转折”。

(4)(5分)材料中的“三次历史性转折”分别指的是什么历史事件?结合所学知识,指出图二所反映的事件对世界历史进程的影响。

15.(15分)(2020·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

﹣﹣摘自《战国策》

材料二:忽必烈青年时代,便“思大有为于天下”。1260年即汗位,开始按中国传统的王朝年号纪年。1271年,改“大蒙古”国号为元,1272年迁都于大都。在位期间,忽必烈注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度。忽必烈是一个比较成功的新秩序建立者。

﹣﹣摘编自《中国网》

(1)(5分)材料一中“商君治秦”是指历史上哪一重大改革事件?“诸侯畏惧”的原因是什么?当时各诸侯国的结局如何?

(2)(5分)材料二中的哪些措施表明忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响?他主导建立的元朝“新秩序”主要有哪些“新”表现?

(3)(5分)从上述材料中,你能得出哪些有益的启示?

16.(10分)(2022·泰安)历史作品蕴含丰富的历史信息,是研究历史的重要载体。研读下列材料,完成问题。

材料一:

材料二:

(1)(5分)根据材料一,分别说明图一、图二所反映的历史内容,并指出其发展趋势。

(2)(5分)选取材料二中任意一幅作品进行简要介绍。

17.(15分)(2021·菏泽)秦朝、汉朝、元朝是我国地方行政区划变革的重要时期。依据下列材料,回答问题。

材料一:秦统一后,赢政首先从体制改革入手,将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命。这种地方行政制度的建立,打破了以血缘为基础的分封制,确保中央集权的进一步强化。

——摘编自纪录片《中国第一位始皇帝》

材料二:……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之。自是之后,虽诸侯王,亦无君国子民之实,不过食其所封之邑入,况列侯乎?

——马端临《文献通考·封建考》

材料三:元朝疆域图

(1)(5分)材料一中的“这种地方行政制度”指的是什么制度?请依据材料一~指出这种制度的作用。这种制度下的地方行政长官是如何产生的?

(2)(5分)据材料二回答,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力有何变化?结合所学知识指出汉武帝为解决诸侯王问题,采取了什么措施?

(3)(5分)据材料三回答,元朝实行的是什么行政区划制度?请把A处内容补充完整。元朝为管理B处设立了什么机构?

18.(20分)(2021·济宁)交流促进发展,开放带来进步。阅读材料,回答问题。

材料一汉代纺织技术先进,丝织品质量高,有绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国,这条沟通中西交通的要道,就是著名的“丝绸之路”。

材料二 “丝绸之路”为沿途地区的社会交往提供了通道。盛唐时期的长安,中西文化交融。如图是陕西西安出土的《唐骑驼乐舞三彩俑》,骆驼昂首挺立,中间一胡人跳舞,其余四人围坐演奏胡乐。

——摘编自《剑桥插图中国史》

材料三 海上丝绸之路最早可追溯至汉代。唐中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛,明朝海禁后衰落。

——摘编自《海上丝绸之路》

材料四 郑和船队带去了大量的中国瓷器、铜器、铁器、金银和各种精美的丝织品。同时,也换回了亚非各国的许多特产,如胡椒、象牙、宝石、香料和长颈鹿、狮子、鸵鸟等珍贵动物。郑和所到之处,受到各国的热情接待。

(1)(5分)根据材料一,指出汉代丝织品大量远销的主要原因是什么。

(2)(5分)根据材料二,指出盛唐时期长安社会发展的特征。并结合所学知识举一例说明。

(3)(5分)根据材料三并结合所学知识,分析导致“海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛”的因素。

(4)(5分)根据材料四,概括郑和下西洋的历史意义。

19.(20分)(2020·东营)各民族间的不断交融以及历代统治者的励精图治,使我国统一的多民族国家得以巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一:迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

--摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二:如表

唐戴帷帽女子骑马雕塑 胡麻饼样学京都, 面脆油香新出炉。 寄与饥馋杨大使, 尝看得似辅兴无。 --(唐)白居易 《寄胡饼与杨万州》

材料三:清军入关后,虽然建立了对全国的统治,但还没有完成全国真正统一的任务。康熙皇帝经过极大的努力,平定“三藩”,统一台湾,粉碎准噶尔部的分裂活动,终于建立起一个幅员辽阔的、统一的多民族国家。

--摘编自吴于廑 齐世荣主编《世界史 近代史编》(上卷)

(1)(5分)材料一反映了北魏孝文帝改革的哪一措施?结合所学知识,指出这一措施的作用。

(2)(5分)材料二反映出唐朝怎样的社会风气?

(3)(5分)据材料三并结合所学知识,康熙帝为“建立起”“统一的多民族国家”,在新疆、西藏分别做了哪些“努力”?

(4)(5分)综合以上材料,概括民族交融对中华民族发展的意义。

20.(16分)(2020·菏泽)某校历史兴趣小组以“走近中国传统文化”为主题,开展探究活动。阅读材料,回答问题。

第一组:[思想学术组]

中国古代所崇拜的对象,到后世,都合并起来,而被收容于道教之中。然所谓道教,除了牵合道家之学之外,尚有一个元素,那便是神仙家。中国社会,迷信宗教,是不甚深的。此由孔教盛行,我人之所祈求,都在人间而不在别一世界之故。

﹣﹣摘编自吕思勉《中国文化史》

第二组:[科学技术组]

秦汉至明清 时期主要科 技成就展 ①蔡伦改进造纸术 ②贾思勰的《齐民要术》 ③张仲景写成《伤寒杂病论》 ④毕昇发明活字印刷术 ⑤徐光启的《农政全书》 ⑥火药武器广泛用于战争 ⑦李时珍编写《本草纲目》 ⑧中国海船上开始使用指南针

第三组:[文学艺术组]

①将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的顾恺之,他的代表作品《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。 ②唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。著名画家吴道子的《步辇图》,人物形态各异,神形兼备。 ③李清照的作品以南宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则反映当时战乱带来的灾难。

(1)(5分)说出“道家之学”的创始人。据材料概括指出道教与道家思想的不同及中国社会迷信宗教“不甚深”的原因。(不得照抄原文)

(2)(1分)请你依据主题A:帮助第二组归类(少选、错选、多选均不得分)

A:[示例]医学成就③⑦;宋元成就:

B:据所学知识指出清朝科技发展缓慢的原因。(说出一点即可)

(3)(5分)如表第三组的总结有三处错误,请你指出并帮他们改正。

(4)(5分)通过上述探究活动,说说我们该如何使中国传统科技文化焕发新的生命力?

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】A.定居生活,不符合史实;

B.根据所学知识,北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨德国,这反映出北京人已经学会使用火,还会长期保存火种,故选项B符合题意;

C.饲养家畜,不符合史实;

D.种植粮食,不符合史实;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆来分析备选项回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项,注意还是要识记课本基础知识。

2.【答案】B

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】西周的分封制受封对象有姬性贵族、功臣、先代贵族的后裔;周天子分封的目的是:以血缘关系为纽带,加强西周的统治;根据图示可知在今山东省范围内设立的封国有齐、鲁。

ACD三项理解错误,不符合题意;

B项齐、鲁是在今山东省范围内设立的封国,符合题意;

故答案为B。

【点评】本题难度适中,考查西周的分封制。掌握西周分封制的主要内容和意义。周朝疆域广阔,为了巩固西周奴隶主阶级的统治。周天子把土地和人民,跟据血缘关系远近和功劳大小分给亲属和功臣等,封他们为诸侯。

3.【答案】C

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】A. 是世界上最大最重的青铜器 ,不符合史实;

B. 由一位著名的工匠独立铸造 ,不符合史实;

C.依据所学知识可知,后母戊鼎是商朝是铸造的青铜器,主要是用于祭祀使用,属于礼器。故选项C符合题意;

D. 现在已被列入出国展览名单 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识进行理解识记回答,注意细心辨别备选项回答。

4.【答案】C

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;春秋战国时期的战争

【解析】【分析】据表格并结合所学知识可知,战国时期,诸侯国之间兼并战争不断,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。故材料探究的主题是战国时期的社会变化。故C符合题意;

题干与夏商周的更替、分封制、中央集权无关,故ABD不符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题主要考查战国时期社会的变化相关的知识,考查学生的理解能力。战国时期,政局动荡不安,诸侯国之间兼并战争不断,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为战国七雄。

5.【答案】B

【知识点】秦确立中央集权制

【解析】【分析】“使秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。”揭示了郡县制的意义,故B正确;

结合所学知识可知,秦朝在地方上,秦朝进一步废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。秦朝时期,全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层社会组织。这样,皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力,并把政治、法律、军事、土地及赋役等制度推向全国。郡县制的实行,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。ACD均不符合题意,排除。

故答案为: B。

【点评】本题考查秦确立中央集权制的有关知识,侧重考查郡县制。郡县制的实行,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

6.【答案】B

【知识点】秦巩固统一的措施

【解析】【分析】本题主要考查秦朝加强中央集权的措施,政治上设立专制主义中央集权制度;经济上统一货币为圆形方孔半两钱;文化上统一文字为小篆;军事上派蒙恬北击匈奴,修筑长城;交通上统一车轨和道路的宽窄。通过题干分析,“秦简”、“秦朝历史”、“一统之治”,可知本题主要考查秦朝加强中央集权的措施,根据所学可知,政治上设立专制主义中央集权制度;经济上统一货币为圆形方孔半两钱;文化上统一文字为小篆;军事上派蒙恬北击匈奴,修筑长城;交通上统一车轨和道路的宽窄。

A鼓励耕织、奖励军功,战国时期秦国商鞅变法,与题意不符。

B设置郡县、征调徭役,地方上实行郡县制,集权到中央,是秦朝加强中央集权的措施,与题意相符。

C开垦农田、制作农具,秦朝实行暴政,与题意不符。

D汉武帝加强中央集权的措施,与题意不符。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查学生对秦朝加强中央集权的措施这一基础知识的掌握情况,进而考查学生分析判断能力。

7.【答案】B

【知识点】“开元盛世”;春秋争霸;西汉的建立和“文景之治”;女皇武则天

【解析】【分析】据所学可知,战国时期齐国打着“尊王攘夷”的旗号,并任用管仲改革内政,使齐国强大起来,齐桓公成为春秋第一霸主,①正确;

西汉初期,实行休养生息政策,使社会经济得到恢复和发展,出现文景之治的盛世局面,②正确;

唐太宗统治时期出现贞观之治,之后武则天重视发展生产,促进唐朝继续发展,③因果关系关联错误;

唐玄宗励精图治,出现开元盛世,④正确;①②④正确,故答案选B;

③因果关系关联错误,故排除ACD。

故答案为: B。

【点评】本题考查管仲改革、文景之治、贞观遗风、开元盛世等相关史实。解答此类题,没什么捷径可走,准确理解和识记相关知识才是解题的关键。

8.【答案】B

【知识点】光武中兴

【解析】【分析】本题考查了东汉的建立。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉,他就是光武帝。

故答案为:B。

【点评】本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是东汉的建立,才能做出正确选择。

9.【答案】B

【知识点】张仲景、华佗及其医学成就

【解析】【分析】本题考查华佗的成就。东汉末年,华佗擅长外科手术,创制全身麻醉药剂“麻沸散”,编成医学体操“五禽戏”,是世界上最早用全身麻醉方法做手术的医生,被后世称为外科鼻祖。东汉医学家华佗擅长外科手术,为减轻病人疼痛,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举;还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种禽兽的活动姿态,编了一套医学体操,叫做“五禽戏”,能强身健体。

故答案为:B。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了华佗的成就,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

10.【答案】D

【知识点】官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】A.牧野之战,不符合题意;

B.巨鹿之战,不符合题意;

C.官渡之战,不符合题意;

D.依据题干信息,结合所学知识可知,公元 208 年,曹操与孙刘联军在赤壁展开决战,最后,孙刘联军以少胜多,曹操失败。赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定了基础。故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,抓住题干中的关键词,比如时间等,把它和课本所学知识结合进行识记回答。

11.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】分析三幅图可知,体现了人口南迁与江南开发。三国时的吴国,重视农耕,江南经济得到发展,西晋末年,中原人民开始大量南迁,带来了先进生产技术和劳动力,促进了江南的开发,东晋南朝时期,使江南得到迅速发展,从五代十国起,南方的农业生产水平逐渐超过北方,南宋时期,经济重心南移最后完成。

故答案为: C。

【点评】本题以图片的形式考查了人口南迁与江南地区开发的有关知识。理解和识记经济重心南移的背景、概况、影响等基础知识是解答相关问题的关键。

12.【答案】(1)北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2)木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3)相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【知识点】原始的农耕生活;明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧

【解析】【分析】(1)明成祖时修建,1420 年基本建成,1421 年正式迁都北京。包括宫城、皇城、内城、外城。紫禁城是北京城的核心,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群;

(2)依据材料“木结构框架为主”可得出木结构框架为主;依据材料“整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。”可得出整体耐久性较差,保存较难以及维修、翻建、重建的频率很高。依据材料二“2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。”可得出中国传统木结构营造技艺;结合所学可知,河姆渡人干栏式房屋属于早期的木质建筑;

(3)依据材料三“虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的”可知,现在的建筑与我国的传统建筑有相同点是原料以木质为主,不同点是在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用;

故答案为:(1) 北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2) 木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3) 相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息即图片,看懂图片含义,再结合所学知识进行分析回答;后面的两问,都是要求学生准确记忆,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(2)本题的前两问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,从材料中找出回答即可;最后一问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,进行比对回答。

13.【答案】(1)水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2)工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3)利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【知识点】原始的农耕生活;古埃及文明;金字塔;第一次工业革命;计算机网络与现代社会生活

【解析】【分析】(1)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了水稻和粟。我国河姆渡原始居民培植了水稻,半坡原始居民培植了粟。根据材料“尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。”可知原始农业孕育出古代埃及的文明成果有金字塔、文字、专门的艺术和科学;

(2)根据材料二“但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励”可知英国棉纺织业发展后来居上的原因是工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励;

(3)根据材料三“对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。”和所学可知这一干涉系统的利是有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊端是不利于保护人们的隐私和国家安全;

故答案为:(1) 水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2) 工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3) 利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【点评】(1)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)本题考查归纳能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,对这些语句进行归纳回答,注意一定要紧扣材料信息归纳,不要向外延伸;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,再结合所学知识,两者相结合进行分析,这里说的很清楚,从利弊两方面来分析。

14.【答案】(1)变法:商鞅变法;措施:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

(2)①鸦片战争;②戊戌变法;③辛亥革命;④三民主义(或建立资产阶级民主共和国);⑤新文化运动。

(3)会议名称:遵义会议和十一届三中全会;转折:遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。(或:十一届三中全会否定了“两个凡是”的方针,完成了党的思想路线、政治路线、组织路线的拨乱反正,实际上形成了以邓小平为核心的党中央领导集体,是改革开放的开端,中国进入社会主义现代化建设的新时期。)

(4)事件:1861年俄国农奴制改草;1917年俄国十月革命:1991年底苏联解体;影响:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

【知识点】中共十一届三中全会;商鞅变法;遵义会议;俄国农奴制的改革与废除;列宁与俄国的十月革命;东欧剧变与苏联解体

【解析】【分析】⑴根据材料“一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇、开拓、质疑、争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主”,结合所学知识可知,材料中的“变法”指的是商鞅变法。根据所学知识指出,为铸就“崭新的国家”,商鞅变法在经济方面采取的措施是:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

⑵根据材料“中国至今仍处于以1840年为时间起点的历史性大转型之中”,结合表格分析可知,“历史性大转型”的起点指的是鸦片战争,所以①是鸦片战争。为实现中华民族的“重新崛起”,中国的资产阶级进行了一系列探索,主要有资产阶级维新派领导的戊戌变法,主张实行君主立宪制;资产阶级革命派领导的辛亥革命,主张三民主义(或建立资产阶级民主共和国);资产阶级进步分子领导的新文化运动,主张民主和科学,所以②是戊戌变法;③是辛亥革命;④是三民主义;⑤是新文化运动。

⑶根据材料“20世纪30年代和70年代,在面临严重的国难局面时,党召开了两次会议,及时纠正“左”倾错误,确立了新的领导核心,实现了历史性的转折”,结合所学知识可知,材料中的“两次会议”是遵义会议和十一届三中全会。根据所学知识可知,遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。

⑷根据材料分析可知,材料中的“三次历史性转折”分别指的是1861年俄国农奴制改草、1917年俄国十月革命、1991年底苏联解体。结合所学知识可知,俄国十月革命对世界历史进程的影响是:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

故答案为:⑴变法:商鞅变法;措施:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

⑵①鸦片战争;②戊戌变法;③辛亥革命;④三民主义(或建立资产阶级民主共和国);⑤新文化运动。

⑶会议名称:遵义会议和十一届三中全会;转折:遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。(或:十一届三中全会否定了“两个凡是”的方针,完成了党的思想路线、政治路线、组织路线的拨乱反正,实际上形成了以邓小平为核心的党中央领导集体,是改革开放的开端,中国进入社会主义现代化建设的新时期。)

⑷事件:1861年俄国农奴制改草;1917年俄国十月革命:1991年底苏联解体;影响:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

【点评】解答本题第(1)问的关键是识记商鞅变法的内容。解答本题第(2)问要掌握中国近代史上戊戌变法、辛亥革命、新文化运动的内容,解答本题第(3)问要识记遵义会议和十一届三中全会的历史地位。解答本题第(4)问要掌握俄国历史上具有转折性的重要事件。

15.【答案】(1)商鞅变法。秦国成为战国后期最强大的国家。结局:公元前221年,被秦国所灭。

(2)措施:开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等;“新”主要表现:元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

(3)启示:要坚持改革创新;要坚持制度创新等。

【知识点】秦灭六国;商鞅变法;行省制度及其影响

【解析】【分析】⑴根据材料“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”结合所学知识可知,材料一中“商君治秦”是指历史上的重大改革事件商鞅变法。经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。“诸侯畏惧”的原因是秦国成为战国后期最强大的国家。当时各诸侯国的结局是最终于公元前221年,被秦国所灭。

⑵根据材料“1260年即汗位,开始按中国传统的王朝年号纪年。1271年,改大蒙古国号为元,1272年迁都于大都。在位期间,忽必烈注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度。忽必烈是一个比较成功的新秩序建立者。”结合所学知识可知,材料二中的开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等措施表明忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响。他主导建立的元朝“新秩序”中“新”主要表现有元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

⑶从上述材料中能得出间的有益的启示有要坚持改革创新;要坚持制度创新等,言之成理即可。

故答案为:⑴商鞅变法。秦国成为战国后期最强大的国家。结局:公元前221年,被秦国所灭。

⑵措施:开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等;“新”主要表现:元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

⑶启示:要坚持改革创新;要坚持制度创新等。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦国的商鞅变法以及影响、忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响的措施、元朝“新秩序”的表现等知识。

16.【答案】(1)图一:记录了孔子的思想言论,宣传了儒家思想。图二:在太学等教育机构讲授儒家经典(或以“五经”作为教材),传播儒家学说,培养儒学人才。发展趋势:儒家学说是春秋以来众多学派的一支,西汉时居于主导地位,被列为正统思想,影响深远。

(2)答案不唯一

【知识点】汉通西域和丝绸之路;汉武帝的大一统;孔子的贡献及评价

【解析】【分析】(1)图一是《论语》,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书,记录了孔子的思想言论,宣传了儒家思想。图二所反映的历史内容是在大学等教育机构讲授儒家经典(或以“五经”作为教材),传播儒家学说,培养儒学人才;其发展趋势是儒家学说是春秋以来众多学派的一支,西汉时居于主导地位,被列为正统思想,影响深远。

(2)选取材料二中图三,《张骞拜别汉武帝出使西域图》是敦煌壁画,创作于初唐时期,图片描写张骞出使西域拜别汉武帝的场景。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

【点评】本题主要考查儒家思想、张骞出使西域相关的知识,考查学生应用知识的能力。汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,提倡大一统,儒学成为西汉的统治思想。张骞通西域,促进了西域和内地的经济文化交流,丰富了汉族人民和西域各族人民的生活。张骞通西域,奠定了我国对新疆地区的管辖和开发基础,后来,西汉设置了西域都护。张骞通西域后,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展起来开通“丝绸之路”。

17.【答案】(1)郡县制;加强中央集权;由皇帝直接任命

(2)权力被削弱;推行推恩令

(3)行省制度;驻藏大臣

【知识点】秦巩固统一的措施;汉武帝的大一统;行省制度及其影响;元朝的疆域及对边疆地区的管辖

【解析】【分析】(1)根据材料一“将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命”结合所学知识可知,材料一中的“这种地方行政制度”指的是郡县制,秦朝在地方推行郡县制。根据材料“这种地方行政制度的建立,打破了以血缘为基础的分封制,确保中央集权的进一步强化”可归纳出影响是加强中央集权。根据“郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命”可知,郡县制的地方行政长官由皇帝直接任命;

(2)根据材料二“……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之”并结合所学知识可知,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力被削弱。汉武帝时,汉初分封的诸王势力逐渐膨胀,对皇权构成了严重威胁。为解决王国问题,武帝接受主父偃的建议,推行推恩令,下令允许诸王将自己封地分给子弟,建立较小的侯国,这一措施不但巩固了专制主义中央集权,又避免激起诸侯王武装反抗的可能,巩固了统一;

(3)根据“甘肃行省”等可知,元朝在地方上推行的行省制度,A处是西藏,元朝在西藏设立驻藏大臣,加强对西藏的管理;

故答案为:(1) 郡县制;加强中央集权;由皇帝直接任命

(2) 权力被削弱;推行推恩令

(3) 行省制度;驻藏大臣

【点评】(1)本题考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行分析理解回答,后面的一问,需要学生在理解的基础上识记;

(2)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句进行理解回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心观察图片,结合所学知识进行回答;后面是考查运用能力,解答时,看懂地图中这些地点,再结合所学知识进行识记回答。

18.【答案】(1)汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;丝绸之路的开通。

(2)中外文化交融。鉴真东渡传播唐文化(或玄奘西行求取佛经)。

(3)陆上丝绸之路因战乱受阻;中国经济重心南移;海路运量大、成本低、安全度高;政府鼓励海外贸易;中国造船业发达,航海技术高;指南针在航海上的应用;地理知识的进步等。

(4)促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;鉴真与玄奘;中国古代的对外交往;宋代的经济发展;郑和下西洋

【解析】【分析】(1)根据材料“汉代纺织技术先进,丝织品质量高”可知汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;根据材料“张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国,这条沟通中西交通的要道,就是著名的‘丝绸之路’”可知丝绸之路的开通;

(2)根据材料可知通过丝绸之路中西方文化交融,交融的事件还有鉴真东渡和玄奘西行;

(3)根据材料“唐中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。”可知陆上丝绸之路因战乱受阻,中国经济重心南移,海路运量大、成本低、安全度高;结合所学知识可知政府鼓励海外贸易,中国造船业发达,航海技术高,指南针在航海上的应用,地理知识的进步;

(4)根据材料可知郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系;

故答案为:(1) 汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;丝绸之路的开通。

(2) 中外文化交融。鉴真东渡传播唐文化(或玄奘西行求取佛经)。

(3) 陆上丝绸之路因战乱受阻;中国经济重心南移;海路运量大、成本低、安全度高;政府鼓励海外贸易;中国造船业发达,航海技术高;指南针在航海上的应用;地理知识的进步等。

(4) 促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系。

【点评】(1)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,细心读材料找出来即可;

(2)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心分析进行理解回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识,两者相结合进行分析回答,注意两者相结合,这样回答才全面完整;

(4)本题考查概括能力。解答时,紧贴材料信息进行概括回答在,这类题目,就是要紧贴材料信息概括,不要向外延伸。

19.【答案】(1)汉化措施;这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)开放或兼容并包。

(3)新疆:三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;西藏:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

【知识点】北魏孝文帝的改革;盛唐开放的社会风气;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】(1)本题考查北魏孝文帝改革的知识。依据材料“孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令”可知,材料描述的是孝文帝采取的汉化措施。这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)本题考查考查唐朝的社会风气。依据材料“ 唐戴帷帽女子骑马雕塑 ”、《寄胡饼与杨万州》结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的民族政策。

(3)本题考查康熙帝对边疆地区的管辖。依据材料结合所学知识可知,新疆地区:康熙帝三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;在西藏地区:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)本题考查民族交融对中华民族发展的意义。依据材料结合所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

故答案为:(1)汉化措施;这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)开放或兼容并包。

(3)新疆:三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;西藏:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

【点评】本题考查北魏孝文帝改革、唐朝的社会风气、康熙帝对边疆地区的管辖等相关知识。难度较大,需要熟练掌握基础,能够根据材料判断出所学知识,学会综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)老子;道教揉合了道家学说与神仙家;儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

(2)④⑥⑧;实行八股取士,大兴文字狱。

(3)①把顾恺之改为王羲之。②把吴道子改为阎立本。③把南宋改为北宋。

(4)加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

【知识点】科举考试的变化;老子的主张;百家思想与“百家争鸣”;魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑;宋元时期的科技——活字印刷术、指南针、火药;明朝的科技名著——《本朝纲目》、《天工开物》、《农政全书》

【解析】【分析】⑴“道家之学”的创始人是春秋时期的老子。据材料“中国古代所崇拜的对象,到后世,都合并起来,而被收容于道教之中。然所谓道救,除了牵合道家之学之外,尚有一个元素,那便是神仙家。中国社会,迷信宗教,是不甚深的。此由孔教盛行,我人之所祈求,都在人间而不在别一世界之故”可知,道教与道家思想的不同是道教揉合了道家学说与神仙家。中国社会迷信宗教“不甚深”的原因是儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

⑵根据所学可知,④毕昇发明活字印刷术、⑧中国海船上开始使用指南针、⑥火药武器广泛用于战争属于宋元时期的科技成就。蔡伦改进造纸术发生在东汉时期,贾思勰的《齐民要术》成书于南北朝时期,徐光启的《农政全书》成书于明朝,李时珍编写《本草纲目》在明朝时期。清朝由于实行八股取士,大兴文字狱,严重阻碍了思想、学术与科技的进步。

⑶根据所学可知,将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之,他的代表作品《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。著名画家阎立本的《步辇图》,人物形态各异,神形兼备。李清照的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则反映当时战乱带来的灾难。

⑷本题为开放性题目,言之有理即可。如:加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

故答案为:⑴老子;道教揉合了道家学说与神仙家;儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

⑵④⑥⑧;实行八股取士,大兴文字狱。

⑶①把顾恺之改为王羲之。②把吴道子改为阎立本。③把南宋改为北宋。

⑷加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

【点评】掌握我国传统文化的主要内容,理解对待传统文化的正确方法。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:168分

分值分布 客观题(占比) 22.0(13.1%)

主观题(占比) 146.0(86.9%)

题量分布 客观题(占比) 11(55.0%)

主观题(占比) 9(45.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 9(45.0%) 146.0(86.9%)

单选题 11(55.0%) 22.0(13.1%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (90.0%)

2 容易 (5.0%)

3 困难 (5.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 金字塔 15.0(8.9%) 13

2 春秋战国时期的战争 2.0(1.2%) 4

3 第一次工业革命 15.0(8.9%) 13

4 东欧剧变与苏联解体 20.0(11.9%) 14

5 行省制度及其影响 30.0(17.9%) 15,17

6 西汉的建立和“文景之治” 2.0(1.2%) 7

7 遵义会议 20.0(11.9%) 14

8 盛唐开放的社会风气 20.0(11.9%) 19

9 西周的分封制 2.0(1.2%) 2

10 魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注 16.0(9.5%) 20

11 中国境内的早期人类 2.0(1.2%) 1

12 春秋争霸 2.0(1.2%) 7

13 北魏孝文帝的改革 20.0(11.9%) 19

14 清政府对西藏地区的管辖 20.0(11.9%) 19

15 中共十一届三中全会 20.0(11.9%) 14

16 中国古代的对外交往 20.0(11.9%) 18

17 列宁与俄国的十月革命 20.0(11.9%) 14

18 魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑 16.0(9.5%) 20

19 张仲景、华佗及其医学成就 2.0(1.2%) 9

20 女皇武则天 2.0(1.2%) 7

21 宋代的经济发展 20.0(11.9%) 18

22 原始的农耕生活 30.0(17.9%) 12,13

23 汉通西域和丝绸之路 30.0(17.9%) 16,18

24 郑和下西洋 20.0(11.9%) 18

25 计算机网络与现代社会生活 15.0(8.9%) 13

26 科举考试的变化 16.0(9.5%) 20

27 古埃及文明 15.0(8.9%) 13

28 江南地区的开发 2.0(1.2%) 11

29 百家思想与“百家争鸣” 16.0(9.5%) 20

30 老子的主张 16.0(9.5%) 20

31 明朝的科技名著——《本朝纲目》、《天工开物》、《农政全书》 16.0(9.5%) 20

32 秦灭六国 15.0(8.9%) 15

33 “开元盛世” 2.0(1.2%) 7

34 官渡之战和赤壁之战 2.0(1.2%) 10

35 宋元时期的科技——活字印刷术、指南针、火药 16.0(9.5%) 20

36 秦巩固统一的措施 17.0(10.1%) 6,17

37 汉武帝的大一统 25.0(14.9%) 16,17

38 光武中兴 2.0(1.2%) 8

39 孔子的贡献及评价 10.0(6.0%) 16

40 鉴真与玄奘 20.0(11.9%) 18

41 青铜艺术 2.0(1.2%) 3

42 清朝对西北疆域的管辖 20.0(11.9%) 19

43 商鞅变法 35.0(20.8%) 14,15

44 俄国农奴制的改革与废除 20.0(11.9%) 14

45 铁农工具和牛耕工具的使用 2.0(1.2%) 4

46 明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧 15.0(8.9%) 12

47 秦确立中央集权制 2.0(1.2%) 5

48 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 15.0(8.9%) 17

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

初中历史2020—2022三年中考真题汇编 1.山东省 中国古代史一(史前文明至南北朝时期) 试卷

一、单选题(共11题;共22分)

1.(2分)(2021·菏泽)遗址能为已经消逝的文明或者文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证。北京人遗址为我们提供的历史见证是,北京人已经( )

A.定居生活 B.学会用火 C.饲养家畜 D.种植粮食

2.(2分)(2020·滨州)下图为《周初分封诸侯国分布图》,其中在今山东省范围内设立的封国有( )

A.齐、燕 B.齐、鲁 C.宋、晋 D.宋、鲁

3.(2分)(2021·临沂)下图所示文物又称后母戊鼎,是迄今世界上出土最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。该文物( )

A.是世界上最大最重的青铜器 B.由一位著名的工匠独立铸造

C.是商代铸造的一种青铜礼器 D.现在已被列入出国展览名单

4.(2分)(2022·泰安)下列材料探究的主题是( )

政局动荡不安 诸侯国之间兼并战争不断

农业继续发展 铁制工具和牛耕的使用进一步推广

各国进行变法 确立新的政治经济秩序,商鞅变法成效最大

A.夏商周的更替 B.分封制的实施

C.战国时期的社会变化 D.中央集权制的确立

5.(2分)(2021·聊城)《史记 李斯列传》载:“使秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。”这评价的是( )

A.分封制 B.郡县制 C.皇帝制 D.世袭制

6.(2分)(2020·潍坊)18年前,38000多枚秦简在湖南里耶小城出土,“复活”了秦朝历史。其中最能体现“一统之治”的是( )

A.鼓励耕织、奖励军功 B.设置郡县、征调徭役

C.开垦农田、制作农具 D.罢黜百家、独尊儒术

7.(2分)(2021·东营)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是( )

①“尊王攘夷”,改革内政一齐桓公称霸 ②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8.(2分)(2020·青岛)“(公元25年)九月,赤眉入长安,更始降,旋为赤眉所杀。光武则乘机南下,攻下洛阳,并定都于此。”后世称“光武”所建的政权为( )

A.西汉 B.东汉 C.蜀汉 D.后汉

9.(2分)(2020·青岛)如图为五禽戏动作图。在抗击新冠疫情的过程中五禽戏起到了康复医疗、防疫袪病、增强免疫力的效果。编创五禽戏的名医是( )

A.张仲景 B.华佗 C.贾思勰 D.祖冲之

10.(2分)(2021·菏泽)整理表格是我们历史学习中常用的一种学习方法,下表反映的战役应是( )

时间 208年

交战双方 曹操和孙刘联军

战役特点 以少胜多

战役结果 孙刘联军取得胜利

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.赤壁之战

11.(2分)(2021·潍坊)分析三幅图,其相同主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

二、材料分析题(共9题;共146分)

12.(15分)(2021·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:见图

材料二:中国传统建筑是以木结构框架为王的建筑体系。中国传统木构架建筑相比西方古典的石结构、混凝土结构的建筑来讲,整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。若相应的传统营造技艺消失,那么遗存至今的传统建筑,包括大量的文物建筑也终将消亡。2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。

——摘编自《宣讲家网》

材料三:现在的木结构建筑不是简单地用原木,而是用工程木材。工程木材和原木有本质区别,它是经过现代的工业手段和先进技术,加工成适合于建筑用的梁、柱等部品部件。比如,木板和胶合板不一样,虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的。国际上发展现代木结构已经很长时间了,我们国家这几年也在发展木结构。

——摘编自《中国政府网》

(1)(5分)图是我国古代哪一都城的平面示意图?如此巨大的建筑群是谁决定营建的?当时该都城核心区域的名称是什么?

(2)(5分)根据材料二,可以认识到图11所示古都的宫殿建筑具有哪些特点?可以得知中国的哪项文化遗产入选了“联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录”?这项文化遗产最早可以追溯到我国史前时期的何种建筑?

(3)(5分)材料三表明,现在的建筑与我国的传统建筑有何异同点?

13.(15分)(2021·潍坊)农业、工业和第三次科技革命,深刻影响着人类历史发展的进程。阅读材料,回答问题。

农业革命:种下了人类文明的第一粒种子

材料一:中国栽培作物始于距今10000年前后,而原始农业的兴起则是在距今7000年至5000年。原始农业孕育了古代文明,如古埃及利用尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。

——据《全球通史》

材料二:英国工业革命初期制作的布料,在质量和产量上无法与亚洲等地的产品相提并论。但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励,它们很快创造出棉花帝国的中心支柱。

——据《棉花帝国》

第三次科技革命:铸造了一把信息时代的双刃剑

材料三:在全球电子通迅干涉系统中,最先进的监控系统要数美国控制的“梯队系统”,每日监控着世界上绝大多数人,对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。

——据《从投石索到无人机》

(1)(5分)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了哪些农作物?原始农业孕育出古代埃及哪些文明成果?

工业革命:按下了人类社会发展的快进键

(2)(5分)据材料二,归纳英国棉纺织业发展后来居上的原因。

(3)(5分)据材料三和所学知识,分析这一干涉系统的利与弊。

14.(20分)(2020·烟台)历史是条奔腾的大河,其中的许多事件往往预示着新的历史走向,改变了历史的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 枯竭的土壤,渴求生长的力量;生存的压力,能否铸就崭新的国家。探索者们开始走到一起。一个外来者,掀起改革的浪潮。一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇、开拓、质疑、争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主。

——《历史的拐点》解说词

材料二 中国至今仍处于以1840年为时间起点的历史性大转型之中,从习近平总书记提出关于“中华民族伟大复兴”的“中国梦”中,可以清晰地看到传统大国由盛转衰,深陷“落后就要挨打”之后,重新崛起的轨迹,其与历史上“治乱交替”的最大区别,就在于中国与世界的联系发生了从未有过的变化。

——摘编自顾骏《大国方略:中国怎样走向世界》

材料三 中国共产党具有建设自己、完善自己的能力,在不同的环境下,面对不同的问题,党都能实现自身的转变。20世纪30年代和70年代,在面临严重的国难局面时,党召开了两次会议,及时纠正“左”倾错误,确立了新的领导核心,实现了历史性的转折。

——摘编自《学习强国》

材料四 下面的三幅图片反映了俄国近代以来的三次历史性转折,其有的使俄国发生了耀眼的腾飞崛起;有的使俄国出人意料地失势陨落。这些事件都深刻影响了进程。

(1)(5分)材料中的“变法”指的是什么?结合所学知识指出,为铸就“崭新的国家”,其在经济方面采取的措施。

(2)(5分)“历史性大转型”的起点指的是什么事件?为实现中华民族的“重新崛起”,中国的资产阶级进行了哪些探索?根据材料并结合所学知识完成下面的表格。

(3)(5分)写出材料中的“两次会议”的名称,根据材料并结合所学知识,任选一次会议概括其实现了怎样的“历史性转折”。

(4)(5分)材料中的“三次历史性转折”分别指的是什么历史事件?结合所学知识,指出图二所反映的事件对世界历史进程的影响。

15.(15分)(2020·临沂)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

﹣﹣摘自《战国策》

材料二:忽必烈青年时代,便“思大有为于天下”。1260年即汗位,开始按中国传统的王朝年号纪年。1271年,改“大蒙古”国号为元,1272年迁都于大都。在位期间,忽必烈注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度。忽必烈是一个比较成功的新秩序建立者。

﹣﹣摘编自《中国网》

(1)(5分)材料一中“商君治秦”是指历史上哪一重大改革事件?“诸侯畏惧”的原因是什么?当时各诸侯国的结局如何?

(2)(5分)材料二中的哪些措施表明忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响?他主导建立的元朝“新秩序”主要有哪些“新”表现?

(3)(5分)从上述材料中,你能得出哪些有益的启示?

16.(10分)(2022·泰安)历史作品蕴含丰富的历史信息,是研究历史的重要载体。研读下列材料,完成问题。

材料一:

材料二:

(1)(5分)根据材料一,分别说明图一、图二所反映的历史内容,并指出其发展趋势。

(2)(5分)选取材料二中任意一幅作品进行简要介绍。

17.(15分)(2021·菏泽)秦朝、汉朝、元朝是我国地方行政区划变革的重要时期。依据下列材料,回答问题。

材料一:秦统一后,赢政首先从体制改革入手,将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命。这种地方行政制度的建立,打破了以血缘为基础的分封制,确保中央集权的进一步强化。

——摘编自纪录片《中国第一位始皇帝》

材料二:……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之。自是之后,虽诸侯王,亦无君国子民之实,不过食其所封之邑入,况列侯乎?

——马端临《文献通考·封建考》

材料三:元朝疆域图

(1)(5分)材料一中的“这种地方行政制度”指的是什么制度?请依据材料一~指出这种制度的作用。这种制度下的地方行政长官是如何产生的?

(2)(5分)据材料二回答,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力有何变化?结合所学知识指出汉武帝为解决诸侯王问题,采取了什么措施?

(3)(5分)据材料三回答,元朝实行的是什么行政区划制度?请把A处内容补充完整。元朝为管理B处设立了什么机构?

18.(20分)(2021·济宁)交流促进发展,开放带来进步。阅读材料,回答问题。

材料一汉代纺织技术先进,丝织品质量高,有绣、罗、纱等许多品种的丝绸。张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国,这条沟通中西交通的要道,就是著名的“丝绸之路”。

材料二 “丝绸之路”为沿途地区的社会交往提供了通道。盛唐时期的长安,中西文化交融。如图是陕西西安出土的《唐骑驼乐舞三彩俑》,骆驼昂首挺立,中间一胡人跳舞,其余四人围坐演奏胡乐。

——摘编自《剑桥插图中国史》

材料三 海上丝绸之路最早可追溯至汉代。唐中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛,明朝海禁后衰落。

——摘编自《海上丝绸之路》

材料四 郑和船队带去了大量的中国瓷器、铜器、铁器、金银和各种精美的丝织品。同时,也换回了亚非各国的许多特产,如胡椒、象牙、宝石、香料和长颈鹿、狮子、鸵鸟等珍贵动物。郑和所到之处,受到各国的热情接待。

(1)(5分)根据材料一,指出汉代丝织品大量远销的主要原因是什么。

(2)(5分)根据材料二,指出盛唐时期长安社会发展的特征。并结合所学知识举一例说明。

(3)(5分)根据材料三并结合所学知识,分析导致“海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛”的因素。

(4)(5分)根据材料四,概括郑和下西洋的历史意义。

19.(20分)(2020·东营)各民族间的不断交融以及历代统治者的励精图治,使我国统一的多民族国家得以巩固和发展。阅读材料,回答问题。

材料一:迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

--摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二:如表

唐戴帷帽女子骑马雕塑 胡麻饼样学京都, 面脆油香新出炉。 寄与饥馋杨大使, 尝看得似辅兴无。 --(唐)白居易 《寄胡饼与杨万州》

材料三:清军入关后,虽然建立了对全国的统治,但还没有完成全国真正统一的任务。康熙皇帝经过极大的努力,平定“三藩”,统一台湾,粉碎准噶尔部的分裂活动,终于建立起一个幅员辽阔的、统一的多民族国家。

--摘编自吴于廑 齐世荣主编《世界史 近代史编》(上卷)

(1)(5分)材料一反映了北魏孝文帝改革的哪一措施?结合所学知识,指出这一措施的作用。

(2)(5分)材料二反映出唐朝怎样的社会风气?

(3)(5分)据材料三并结合所学知识,康熙帝为“建立起”“统一的多民族国家”,在新疆、西藏分别做了哪些“努力”?

(4)(5分)综合以上材料,概括民族交融对中华民族发展的意义。

20.(16分)(2020·菏泽)某校历史兴趣小组以“走近中国传统文化”为主题,开展探究活动。阅读材料,回答问题。

第一组:[思想学术组]

中国古代所崇拜的对象,到后世,都合并起来,而被收容于道教之中。然所谓道教,除了牵合道家之学之外,尚有一个元素,那便是神仙家。中国社会,迷信宗教,是不甚深的。此由孔教盛行,我人之所祈求,都在人间而不在别一世界之故。

﹣﹣摘编自吕思勉《中国文化史》

第二组:[科学技术组]

秦汉至明清 时期主要科 技成就展 ①蔡伦改进造纸术 ②贾思勰的《齐民要术》 ③张仲景写成《伤寒杂病论》 ④毕昇发明活字印刷术 ⑤徐光启的《农政全书》 ⑥火药武器广泛用于战争 ⑦李时珍编写《本草纲目》 ⑧中国海船上开始使用指南针

第三组:[文学艺术组]

①将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的顾恺之,他的代表作品《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。 ②唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。著名画家吴道子的《步辇图》,人物形态各异,神形兼备。 ③李清照的作品以南宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则反映当时战乱带来的灾难。

(1)(5分)说出“道家之学”的创始人。据材料概括指出道教与道家思想的不同及中国社会迷信宗教“不甚深”的原因。(不得照抄原文)

(2)(1分)请你依据主题A:帮助第二组归类(少选、错选、多选均不得分)

A:[示例]医学成就③⑦;宋元成就:

B:据所学知识指出清朝科技发展缓慢的原因。(说出一点即可)

(3)(5分)如表第三组的总结有三处错误,请你指出并帮他们改正。

(4)(5分)通过上述探究活动,说说我们该如何使中国传统科技文化焕发新的生命力?

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】中国境内的早期人类

【解析】【分析】A.定居生活,不符合史实;

B.根据所学知识,北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨德国,这反映出北京人已经学会使用火,还会长期保存火种,故选项B符合题意;

C.饲养家畜,不符合史实;

D.种植粮食,不符合史实;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆来分析备选项回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项,注意还是要识记课本基础知识。

2.【答案】B

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】西周的分封制受封对象有姬性贵族、功臣、先代贵族的后裔;周天子分封的目的是:以血缘关系为纽带,加强西周的统治;根据图示可知在今山东省范围内设立的封国有齐、鲁。

ACD三项理解错误,不符合题意;

B项齐、鲁是在今山东省范围内设立的封国,符合题意;

故答案为B。

【点评】本题难度适中,考查西周的分封制。掌握西周分封制的主要内容和意义。周朝疆域广阔,为了巩固西周奴隶主阶级的统治。周天子把土地和人民,跟据血缘关系远近和功劳大小分给亲属和功臣等,封他们为诸侯。

3.【答案】C

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】A. 是世界上最大最重的青铜器 ,不符合史实;

B. 由一位著名的工匠独立铸造 ,不符合史实;

C.依据所学知识可知,后母戊鼎是商朝是铸造的青铜器,主要是用于祭祀使用,属于礼器。故选项C符合题意;

D. 现在已被列入出国展览名单 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合所学知识进行理解识记回答,注意细心辨别备选项回答。

4.【答案】C

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;春秋战国时期的战争

【解析】【分析】据表格并结合所学知识可知,战国时期,诸侯国之间兼并战争不断,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。故材料探究的主题是战国时期的社会变化。故C符合题意;

题干与夏商周的更替、分封制、中央集权无关,故ABD不符合题意。

故答案为:C。

【点评】本题主要考查战国时期社会的变化相关的知识,考查学生的理解能力。战国时期,政局动荡不安,诸侯国之间兼并战争不断,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为战国七雄。

5.【答案】B

【知识点】秦确立中央集权制

【解析】【分析】“使秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。”揭示了郡县制的意义,故B正确;

结合所学知识可知,秦朝在地方上,秦朝进一步废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。秦朝时期,全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层社会组织。这样,皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力,并把政治、法律、军事、土地及赋役等制度推向全国。郡县制的实行,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。ACD均不符合题意,排除。

故答案为: B。

【点评】本题考查秦确立中央集权制的有关知识,侧重考查郡县制。郡县制的实行,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

6.【答案】B

【知识点】秦巩固统一的措施

【解析】【分析】本题主要考查秦朝加强中央集权的措施,政治上设立专制主义中央集权制度;经济上统一货币为圆形方孔半两钱;文化上统一文字为小篆;军事上派蒙恬北击匈奴,修筑长城;交通上统一车轨和道路的宽窄。通过题干分析,“秦简”、“秦朝历史”、“一统之治”,可知本题主要考查秦朝加强中央集权的措施,根据所学可知,政治上设立专制主义中央集权制度;经济上统一货币为圆形方孔半两钱;文化上统一文字为小篆;军事上派蒙恬北击匈奴,修筑长城;交通上统一车轨和道路的宽窄。

A鼓励耕织、奖励军功,战国时期秦国商鞅变法,与题意不符。

B设置郡县、征调徭役,地方上实行郡县制,集权到中央,是秦朝加强中央集权的措施,与题意相符。

C开垦农田、制作农具,秦朝实行暴政,与题意不符。

D汉武帝加强中央集权的措施,与题意不符。

故答案为:B。

【点评】本题主要考查学生对秦朝加强中央集权的措施这一基础知识的掌握情况,进而考查学生分析判断能力。

7.【答案】B

【知识点】“开元盛世”;春秋争霸;西汉的建立和“文景之治”;女皇武则天

【解析】【分析】据所学可知,战国时期齐国打着“尊王攘夷”的旗号,并任用管仲改革内政,使齐国强大起来,齐桓公成为春秋第一霸主,①正确;

西汉初期,实行休养生息政策,使社会经济得到恢复和发展,出现文景之治的盛世局面,②正确;

唐太宗统治时期出现贞观之治,之后武则天重视发展生产,促进唐朝继续发展,③因果关系关联错误;

唐玄宗励精图治,出现开元盛世,④正确;①②④正确,故答案选B;

③因果关系关联错误,故排除ACD。

故答案为: B。

【点评】本题考查管仲改革、文景之治、贞观遗风、开元盛世等相关史实。解答此类题,没什么捷径可走,准确理解和识记相关知识才是解题的关键。

8.【答案】B

【知识点】光武中兴

【解析】【分析】本题考查了东汉的建立。到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉,他就是光武帝。

故答案为:B。

【点评】本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是东汉的建立,才能做出正确选择。

9.【答案】B

【知识点】张仲景、华佗及其医学成就

【解析】【分析】本题考查华佗的成就。东汉末年,华佗擅长外科手术,创制全身麻醉药剂“麻沸散”,编成医学体操“五禽戏”,是世界上最早用全身麻醉方法做手术的医生,被后世称为外科鼻祖。东汉医学家华佗擅长外科手术,为减轻病人疼痛,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,是世界医学史上的创举;还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种禽兽的活动姿态,编了一套医学体操,叫做“五禽戏”,能强身健体。

故答案为:B。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了华佗的成就,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

10.【答案】D

【知识点】官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】A.牧野之战,不符合题意;

B.巨鹿之战,不符合题意;

C.官渡之战,不符合题意;

D.依据题干信息,结合所学知识可知,公元 208 年,曹操与孙刘联军在赤壁展开决战,最后,孙刘联军以少胜多,曹操失败。赤壁之战为三国鼎立局面形成奠定了基础。故选项D符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查运用能力。解答时,抓住题干中的关键词,比如时间等,把它和课本所学知识结合进行识记回答。

11.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】分析三幅图可知,体现了人口南迁与江南开发。三国时的吴国,重视农耕,江南经济得到发展,西晋末年,中原人民开始大量南迁,带来了先进生产技术和劳动力,促进了江南的开发,东晋南朝时期,使江南得到迅速发展,从五代十国起,南方的农业生产水平逐渐超过北方,南宋时期,经济重心南移最后完成。

故答案为: C。

【点评】本题以图片的形式考查了人口南迁与江南地区开发的有关知识。理解和识记经济重心南移的背景、概况、影响等基础知识是解答相关问题的关键。

12.【答案】(1)北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2)木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3)相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【知识点】原始的农耕生活;明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧

【解析】【分析】(1)明成祖时修建,1420 年基本建成,1421 年正式迁都北京。包括宫城、皇城、内城、外城。紫禁城是北京城的核心,是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群;

(2)依据材料“木结构框架为主”可得出木结构框架为主;依据材料“整体耐久性较差,保存较难。这就使得木结构建筑的维修、翻建、重建的频率很高。”可得出整体耐久性较差,保存较难以及维修、翻建、重建的频率很高。依据材料二“2009年9月,中国传统木结构营造技艺入选联合国教科文组织《世界非物质文化代表作》名录。”可得出中国传统木结构营造技艺;结合所学可知,河姆渡人干栏式房屋属于早期的木质建筑;

(3)依据材料三“虽然都是以木质为原料,但是有区别,胶合板是经过加工的”可知,现在的建筑与我国的传统建筑有相同点是原料以木质为主,不同点是在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用;

故答案为:(1) 北京城;明成祖朱棣;紫禁城。

(2) 木结构框架为主;整体耐久性较差,保存较难;维修、翻建、重建的频率很高。中国传统木结构营造技艺;河姆渡人干栏式房屋。

(3) 相同点:木质为原料;异:现在建筑是工业手段进行加工,传统建筑是直接利用。

【点评】(1)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息即图片,看懂图片含义,再结合所学知识进行分析回答;后面的两问,都是要求学生准确记忆,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(2)本题的前两问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,从材料中找出回答即可;最后一问是考查学生的识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,进行比对回答。

13.【答案】(1)水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2)工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3)利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【知识点】原始的农耕生活;古埃及文明;金字塔;第一次工业革命;计算机网络与现代社会生活

【解析】【分析】(1)据材料一和所学知识,我国原始农业最早培植了水稻和粟。我国河姆渡原始居民培植了水稻,半坡原始居民培植了粟。根据材料“尼罗河的定期泛滥,发展起原始农业,出现了巨大的建筑物、文字,形成专门的艺术和科学。”可知原始农业孕育出古代埃及的文明成果有金字塔、文字、专门的艺术和科学;

(2)根据材料二“但是,他们的工厂代表了未来。这些以水力为动力(很快变成以蒸汽为动力)的机器,在不断创新的驱动之下,因为受薪工人的投入,也因为大量的资本积累以及新型国家的鼓励”可知英国棉纺织业发展后来居上的原因是工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励;

(3)根据材料三“对主流网络服务器的数据库和各国政要的通话进行监控。这一系统起源于冷战时期的20世纪70年代末,之后为了应对日渐猖獗的恐怖活动和有组织的犯罪,加速了这些组织的最终灭亡。”和所学可知这一干涉系统的利是有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊端是不利于保护人们的隐私和国家安全;

故答案为:(1) 水稻和粟。金字塔、文字、专门的艺术和科学。

(2) 工厂的建立、技术的创新、资本的积累和国家的鼓励。

(3) 利:有利于打击恐怖活动和有组织的犯罪;弊:不利于保护人们的隐私和国家安全。

【点评】(1)本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答,这是课本上的基础知识,只要准确记忆,就可以顺利回答;

(2)本题考查归纳能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句,对这些语句进行归纳回答,注意一定要紧扣材料信息归纳,不要向外延伸;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,再结合所学知识,两者相结合进行分析,这里说的很清楚,从利弊两方面来分析。

14.【答案】(1)变法:商鞅变法;措施:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

(2)①鸦片战争;②戊戌变法;③辛亥革命;④三民主义(或建立资产阶级民主共和国);⑤新文化运动。

(3)会议名称:遵义会议和十一届三中全会;转折:遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。(或:十一届三中全会否定了“两个凡是”的方针,完成了党的思想路线、政治路线、组织路线的拨乱反正,实际上形成了以邓小平为核心的党中央领导集体,是改革开放的开端,中国进入社会主义现代化建设的新时期。)

(4)事件:1861年俄国农奴制改草;1917年俄国十月革命:1991年底苏联解体;影响:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

【知识点】中共十一届三中全会;商鞅变法;遵义会议;俄国农奴制的改革与废除;列宁与俄国的十月革命;东欧剧变与苏联解体

【解析】【分析】⑴根据材料“一个旧制度的挑战者,为君王的信念而战。机遇、开拓、质疑、争斗,古老的秦国在变法中成为东方霸主”,结合所学知识可知,材料中的“变法”指的是商鞅变法。根据所学知识指出,为铸就“崭新的国家”,商鞅变法在经济方面采取的措施是:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

⑵根据材料“中国至今仍处于以1840年为时间起点的历史性大转型之中”,结合表格分析可知,“历史性大转型”的起点指的是鸦片战争,所以①是鸦片战争。为实现中华民族的“重新崛起”,中国的资产阶级进行了一系列探索,主要有资产阶级维新派领导的戊戌变法,主张实行君主立宪制;资产阶级革命派领导的辛亥革命,主张三民主义(或建立资产阶级民主共和国);资产阶级进步分子领导的新文化运动,主张民主和科学,所以②是戊戌变法;③是辛亥革命;④是三民主义;⑤是新文化运动。

⑶根据材料“20世纪30年代和70年代,在面临严重的国难局面时,党召开了两次会议,及时纠正“左”倾错误,确立了新的领导核心,实现了历史性的转折”,结合所学知识可知,材料中的“两次会议”是遵义会议和十一届三中全会。根据所学知识可知,遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。

⑷根据材料分析可知,材料中的“三次历史性转折”分别指的是1861年俄国农奴制改草、1917年俄国十月革命、1991年底苏联解体。结合所学知识可知,俄国十月革命对世界历史进程的影响是:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

故答案为:⑴变法:商鞅变法;措施:国家承认士地私有,允许自由买卖;奖励耕战。

⑵①鸦片战争;②戊戌变法;③辛亥革命;④三民主义(或建立资产阶级民主共和国);⑤新文化运动。

⑶会议名称:遵义会议和十一届三中全会;转折:遵义会议确立毛泽东为核心的党中央的正确领导,这次会议挽教了党,挽救了红军,挽救了革命,是党的历史上生死攸关的转折点。(或:十一届三中全会否定了“两个凡是”的方针,完成了党的思想路线、政治路线、组织路线的拨乱反正,实际上形成了以邓小平为核心的党中央领导集体,是改革开放的开端,中国进入社会主义现代化建设的新时期。)

⑷事件:1861年俄国农奴制改草;1917年俄国十月革命:1991年底苏联解体;影响:十月革命是人类历史上第一次胜利的社会主义革命,建立了第一个无产阶级专政的国家,推动了国际无产阶级革命运动,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

【点评】解答本题第(1)问的关键是识记商鞅变法的内容。解答本题第(2)问要掌握中国近代史上戊戌变法、辛亥革命、新文化运动的内容,解答本题第(3)问要识记遵义会议和十一届三中全会的历史地位。解答本题第(4)问要掌握俄国历史上具有转折性的重要事件。

15.【答案】(1)商鞅变法。秦国成为战国后期最强大的国家。结局:公元前221年,被秦国所灭。

(2)措施:开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等;“新”主要表现:元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

(3)启示:要坚持改革创新;要坚持制度创新等。

【知识点】秦灭六国;商鞅变法;行省制度及其影响

【解析】【分析】⑴根据材料“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”结合所学知识可知,材料一中“商君治秦”是指历史上的重大改革事件商鞅变法。经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。“诸侯畏惧”的原因是秦国成为战国后期最强大的国家。当时各诸侯国的结局是最终于公元前221年,被秦国所灭。

⑵根据材料“1260年即汗位,开始按中国传统的王朝年号纪年。1271年,改大蒙古国号为元,1272年迁都于大都。在位期间,忽必烈注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度。忽必烈是一个比较成功的新秩序建立者。”结合所学知识可知,材料二中的开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等措施表明忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响。他主导建立的元朝“新秩序”中“新”主要表现有元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

⑶从上述材料中能得出间的有益的启示有要坚持改革创新;要坚持制度创新等,言之成理即可。

故答案为:⑴商鞅变法。秦国成为战国后期最强大的国家。结局:公元前221年,被秦国所灭。

⑵措施:开始按中国传统的王朝年号纪年;注意选用人才,重用汉臣,采用汉法,建立各项政治制度等;“新”主要表现:元朝时期实行行省制度,在中央设中书省、御史台和枢密院,分别掌管行政、监察和军事事务,在地方设立行中书省即行省。

⑶启示:要坚持改革创新;要坚持制度创新等。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦国的商鞅变法以及影响、忽必烈在建立“新秩序”的过程中受到了汉族文化的重要影响的措施、元朝“新秩序”的表现等知识。

16.【答案】(1)图一:记录了孔子的思想言论,宣传了儒家思想。图二:在太学等教育机构讲授儒家经典(或以“五经”作为教材),传播儒家学说,培养儒学人才。发展趋势:儒家学说是春秋以来众多学派的一支,西汉时居于主导地位,被列为正统思想,影响深远。

(2)答案不唯一

【知识点】汉通西域和丝绸之路;汉武帝的大一统;孔子的贡献及评价

【解析】【分析】(1)图一是《论语》,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书,记录了孔子的思想言论,宣传了儒家思想。图二所反映的历史内容是在大学等教育机构讲授儒家经典(或以“五经”作为教材),传播儒家学说,培养儒学人才;其发展趋势是儒家学说是春秋以来众多学派的一支,西汉时居于主导地位,被列为正统思想,影响深远。

(2)选取材料二中图三,《张骞拜别汉武帝出使西域图》是敦煌壁画,创作于初唐时期,图片描写张骞出使西域拜别汉武帝的场景。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

【点评】本题主要考查儒家思想、张骞出使西域相关的知识,考查学生应用知识的能力。汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,提倡大一统,儒学成为西汉的统治思想。张骞通西域,促进了西域和内地的经济文化交流,丰富了汉族人民和西域各族人民的生活。张骞通西域,奠定了我国对新疆地区的管辖和开发基础,后来,西汉设置了西域都护。张骞通西域后,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展起来开通“丝绸之路”。

17.【答案】(1)郡县制;加强中央集权;由皇帝直接任命

(2)权力被削弱;推行推恩令

(3)行省制度;驻藏大臣

【知识点】秦巩固统一的措施;汉武帝的大一统;行省制度及其影响;元朝的疆域及对边疆地区的管辖

【解析】【分析】(1)根据材料一“将全国分为三十六郡,郡下设县,郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命”结合所学知识可知,材料一中的“这种地方行政制度”指的是郡县制,秦朝在地方推行郡县制。根据材料“这种地方行政制度的建立,打破了以血缘为基础的分封制,确保中央集权的进一步强化”可归纳出影响是加强中央集权。根据“郡县二级的行政长官(郡守、县令)由皇帝直接任命”可知,郡县制的地方行政长官由皇帝直接任命;

(2)根据材料二“……所谓列侯者,非但食其邑入而已,可以臣吏民,可以布政令。……西都景、武而后(西汉景帝、武帝后),始令诸侯王不得治民,汉置内史治之”并结合所学知识可知,西汉景帝、武帝统治前后,诸侯王的权力被削弱。汉武帝时,汉初分封的诸王势力逐渐膨胀,对皇权构成了严重威胁。为解决王国问题,武帝接受主父偃的建议,推行推恩令,下令允许诸王将自己封地分给子弟,建立较小的侯国,这一措施不但巩固了专制主义中央集权,又避免激起诸侯王武装反抗的可能,巩固了统一;

(3)根据“甘肃行省”等可知,元朝在地方上推行的行省制度,A处是西藏,元朝在西藏设立驻藏大臣,加强对西藏的管理;

故答案为:(1) 郡县制;加强中央集权;由皇帝直接任命

(2) 权力被削弱;推行推恩令

(3) 行省制度;驻藏大臣

【点评】(1)本题考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,结合所学知识进行分析理解回答,后面的一问,需要学生在理解的基础上识记;

(2)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句进行理解回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,细心观察图片,结合所学知识进行回答;后面是考查运用能力,解答时,看懂地图中这些地点,再结合所学知识进行识记回答。

18.【答案】(1)汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;丝绸之路的开通。

(2)中外文化交融。鉴真东渡传播唐文化(或玄奘西行求取佛经)。

(3)陆上丝绸之路因战乱受阻;中国经济重心南移;海路运量大、成本低、安全度高;政府鼓励海外贸易;中国造船业发达,航海技术高;指南针在航海上的应用;地理知识的进步等。

(4)促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系。

【知识点】汉通西域和丝绸之路;鉴真与玄奘;中国古代的对外交往;宋代的经济发展;郑和下西洋

【解析】【分析】(1)根据材料“汉代纺织技术先进,丝织品质量高”可知汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;根据材料“张骞出使西域以后,大量丝帛锦绣沿着通道远销各地,西域各国的珍奇异物也陆续输入中国,这条沟通中西交通的要道,就是著名的‘丝绸之路’”可知丝绸之路的开通;

(2)根据材料可知通过丝绸之路中西方文化交融,交融的事件还有鉴真东渡和玄奘西行;

(3)根据材料“唐中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。”可知陆上丝绸之路因战乱受阻,中国经济重心南移,海路运量大、成本低、安全度高;结合所学知识可知政府鼓励海外贸易,中国造船业发达,航海技术高,指南针在航海上的应用,地理知识的进步;

(4)根据材料可知郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系;

故答案为:(1) 汉代纺织技术先进,丝织品质量高、品种多;丝绸之路的开通。

(2) 中外文化交融。鉴真东渡传播唐文化(或玄奘西行求取佛经)。

(3) 陆上丝绸之路因战乱受阻;中国经济重心南移;海路运量大、成本低、安全度高;政府鼓励海外贸易;中国造船业发达,航海技术高;指南针在航海上的应用;地理知识的进步等。

(4) 促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系。

【点评】(1)本题考查运用能力。解答时,细心读材料,从材料中找出关键语句回答,答案就在材料中,细心读材料找出来即可;

(2)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,细心分析进行理解回答;第二问是考查识记能力,解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆回答;

(3)本题考查运用能力。解答时,依据材料信息,结合所学知识,两者相结合进行分析回答,注意两者相结合,这样回答才全面完整;

(4)本题考查概括能力。解答时,紧贴材料信息进行概括回答在,这类题目,就是要紧贴材料信息概括,不要向外延伸。

19.【答案】(1)汉化措施;这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)开放或兼容并包。

(3)新疆:三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;西藏:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

【知识点】北魏孝文帝的改革;盛唐开放的社会风气;清政府对西藏地区的管辖;清朝对西北疆域的管辖

【解析】【分析】(1)本题考查北魏孝文帝改革的知识。依据材料“孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉话,推行汉族的官制和律令”可知,材料描述的是孝文帝采取的汉化措施。这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)本题考查考查唐朝的社会风气。依据材料“ 唐戴帷帽女子骑马雕塑 ”、《寄胡饼与杨万州》结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的民族政策。

(3)本题考查康熙帝对边疆地区的管辖。依据材料结合所学知识可知,新疆地区:康熙帝三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;在西藏地区:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)本题考查民族交融对中华民族发展的意义。依据材料结合所学知识可知,民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

故答案为:(1)汉化措施;这一措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)开放或兼容并包。

(3)新疆:三次率军亲征,平定准噶尔部首领噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆的局势;西藏:1713年,册封格鲁派一首领“班禅额尔德尼”封号,此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府册封。

(4)为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国统一多民族国家的繁荣与发展。

【点评】本题考查北魏孝文帝改革、唐朝的社会风气、康熙帝对边疆地区的管辖等相关知识。难度较大,需要熟练掌握基础,能够根据材料判断出所学知识,学会综合运用所学知识方可作答。

20.【答案】(1)老子;道教揉合了道家学说与神仙家;儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

(2)④⑥⑧;实行八股取士,大兴文字狱。

(3)①把顾恺之改为王羲之。②把吴道子改为阎立本。③把南宋改为北宋。

(4)加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

【知识点】科举考试的变化;老子的主张;百家思想与“百家争鸣”;魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑;宋元时期的科技——活字印刷术、指南针、火药;明朝的科技名著——《本朝纲目》、《天工开物》、《农政全书》

【解析】【分析】⑴“道家之学”的创始人是春秋时期的老子。据材料“中国古代所崇拜的对象,到后世,都合并起来,而被收容于道教之中。然所谓道救,除了牵合道家之学之外,尚有一个元素,那便是神仙家。中国社会,迷信宗教,是不甚深的。此由孔教盛行,我人之所祈求,都在人间而不在别一世界之故”可知,道教与道家思想的不同是道教揉合了道家学说与神仙家。中国社会迷信宗教“不甚深”的原因是儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

⑵根据所学可知,④毕昇发明活字印刷术、⑧中国海船上开始使用指南针、⑥火药武器广泛用于战争属于宋元时期的科技成就。蔡伦改进造纸术发生在东汉时期,贾思勰的《齐民要术》成书于南北朝时期,徐光启的《农政全书》成书于明朝,李时珍编写《本草纲目》在明朝时期。清朝由于实行八股取士,大兴文字狱,严重阻碍了思想、学术与科技的进步。

⑶根据所学可知,将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之,他的代表作品《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。著名画家阎立本的《步辇图》,人物形态各异,神形兼备。李清照的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则反映当时战乱带来的灾难。

⑷本题为开放性题目,言之有理即可。如:加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

故答案为:⑴老子;道教揉合了道家学说与神仙家;儒家学说的盛行,儒家学说成为我国封建社会的正统思想。

⑵④⑥⑧;实行八股取士,大兴文字狱。

⑶①把顾恺之改为王羲之。②把吴道子改为阎立本。③把南宋改为北宋。

⑷加大创新;继承和发扬传统科技文化的精华,摒弃糟粕。

【点评】掌握我国传统文化的主要内容,理解对待传统文化的正确方法。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:168分

分值分布 客观题(占比) 22.0(13.1%)

主观题(占比) 146.0(86.9%)

题量分布 客观题(占比) 11(55.0%)

主观题(占比) 9(45.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

材料分析题 9(45.0%) 146.0(86.9%)

单选题 11(55.0%) 22.0(13.1%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (90.0%)

2 容易 (5.0%)

3 困难 (5.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 金字塔 15.0(8.9%) 13

2 春秋战国时期的战争 2.0(1.2%) 4

3 第一次工业革命 15.0(8.9%) 13

4 东欧剧变与苏联解体 20.0(11.9%) 14

5 行省制度及其影响 30.0(17.9%) 15,17

6 西汉的建立和“文景之治” 2.0(1.2%) 7

7 遵义会议 20.0(11.9%) 14

8 盛唐开放的社会风气 20.0(11.9%) 19

9 西周的分封制 2.0(1.2%) 2

10 魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注 16.0(9.5%) 20

11 中国境内的早期人类 2.0(1.2%) 1

12 春秋争霸 2.0(1.2%) 7

13 北魏孝文帝的改革 20.0(11.9%) 19

14 清政府对西藏地区的管辖 20.0(11.9%) 19

15 中共十一届三中全会 20.0(11.9%) 14

16 中国古代的对外交往 20.0(11.9%) 18

17 列宁与俄国的十月革命 20.0(11.9%) 14

18 魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑 16.0(9.5%) 20

19 张仲景、华佗及其医学成就 2.0(1.2%) 9

20 女皇武则天 2.0(1.2%) 7

21 宋代的经济发展 20.0(11.9%) 18

22 原始的农耕生活 30.0(17.9%) 12,13

23 汉通西域和丝绸之路 30.0(17.9%) 16,18

24 郑和下西洋 20.0(11.9%) 18

25 计算机网络与现代社会生活 15.0(8.9%) 13

26 科举考试的变化 16.0(9.5%) 20

27 古埃及文明 15.0(8.9%) 13

28 江南地区的开发 2.0(1.2%) 11

29 百家思想与“百家争鸣” 16.0(9.5%) 20

30 老子的主张 16.0(9.5%) 20

31 明朝的科技名著——《本朝纲目》、《天工开物》、《农政全书》 16.0(9.5%) 20

32 秦灭六国 15.0(8.9%) 15

33 “开元盛世” 2.0(1.2%) 7

34 官渡之战和赤壁之战 2.0(1.2%) 10

35 宋元时期的科技——活字印刷术、指南针、火药 16.0(9.5%) 20

36 秦巩固统一的措施 17.0(10.1%) 6,17

37 汉武帝的大一统 25.0(14.9%) 16,17

38 光武中兴 2.0(1.2%) 8

39 孔子的贡献及评价 10.0(6.0%) 16

40 鉴真与玄奘 20.0(11.9%) 18

41 青铜艺术 2.0(1.2%) 3

42 清朝对西北疆域的管辖 20.0(11.9%) 19

43 商鞅变法 35.0(20.8%) 14,15

44 俄国农奴制的改革与废除 20.0(11.9%) 14

45 铁农工具和牛耕工具的使用 2.0(1.2%) 4

46 明朝的建筑与文学——明长城和北京城、小说和戏剧 15.0(8.9%) 12

47 秦确立中央集权制 2.0(1.2%) 5

48 元朝的疆域及对边疆地区的管辖 15.0(8.9%) 17

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录