第1课 美术作品的创作 课件-2021-2022学年高中美术人教版(2019)美术鉴赏((共29张PPT))

文档属性

| 名称 | 第1课 美术作品的创作 课件-2021-2022学年高中美术人教版(2019)美术鉴赏((共29张PPT)) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 13:46:16 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

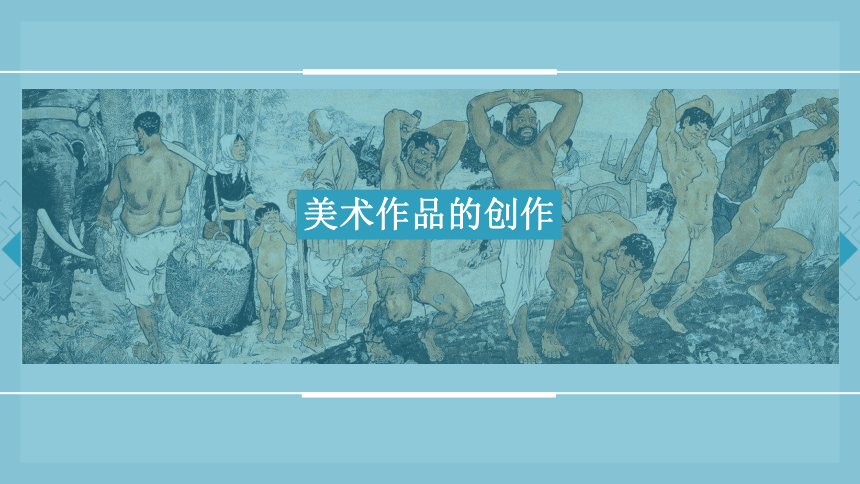

美术作品的创作

美 术

?

美术泛指创作占有一定平面或空间,且具有可视性的艺术。

它的划分有多种,一般包括四大门类:绘画、雕塑、设计、建筑。现代有些学者也把其它的归纳入这个门类,例如书法、摄影等。

“美术”这一名词始见于欧洲17世纪,也有人认为正式出现于18世纪中叶。近代日本以汉字意译,五四运动前后传入中国,开始普遍应用。

美术鉴赏的基础没有改变,理解了传统美术的价值和意义,就能指导我们从容面对纷繁复杂的美术现象。

了解美术作品的创作过程是鉴赏美术作品的重要基础。

如何创作完成的?

如何达到这样的艺术高度?

艺术源于生活

“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。”

——毛泽东

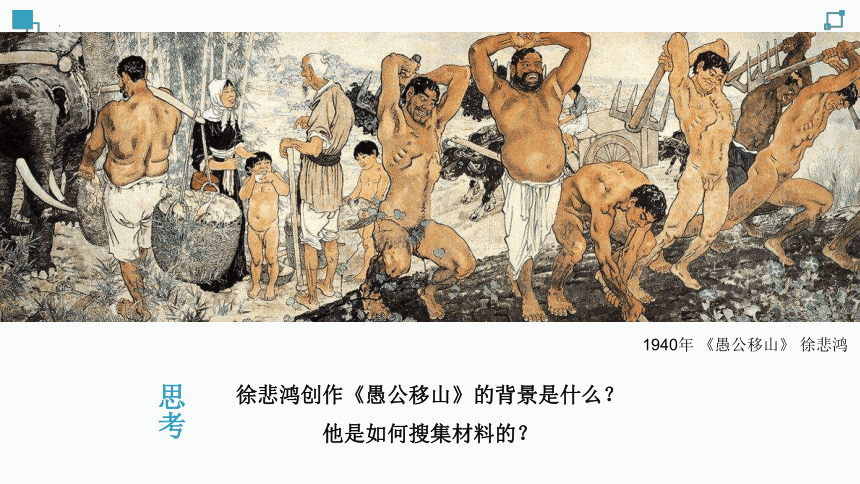

1940年 《愚公移山》 徐悲鸿

徐悲鸿创作《愚公移山》的背景是什么?

他是如何搜集材料的?

思考

该画取材于《列子·汤问》中的一个神话传说:

愚公因太行、王屋两山阻碍出入,想把山铲平。有人因此取笑他,他说:"虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙:'子子孙孙,无穷匮也;而山不加增,何苦而不平?'"结果终于感动上天,两座山被天神搬走了。

正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利。

此幅《愚公移山图》极具现实意义。正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利。抗战中南京、武汉、广州相继沦陷,局势紧张,物资匮乏,徐悲鸿奔走于香港、新加坡等地,举办画展募集资金捐给祖国以赈济灾民。

1939年12月6日,徐悲鸿应印度诗人泰戈尔之邀,经新加坡、仰光、加尔各达,抵达圣地尼克坦。1940年2月,甘地访问尼克坦,泰戈尔向甘地引见徐悲鸿。徐悲鸿为甘地画像时,他被这位不屈不挠为民族独立奋斗的印度灵魂人物深深感动,于是充满激情地开始创作《愚公移山》草稿与人物写生。后人撰文称:愚公移山的故事,徐构思已久,为甘地画像中,从这位独立之印度的灵魂的身上,看见了愚公的影像。此后数间,作《愚公移山》草稿与人物写生数十幅。5月,徐乘马深入喜马拉雅山至锡金边境之法鲁,于险峰危路之上作长诗咏怀,有“羊肠小径穿云上,辜负良工凿路功。”《愚公移山》的构思,臻于成熟。

在人物造型方面,作者借用了不少印度男模特形象,直接用全裸体人物进行中国画创作,这是徐悲鸿的首创,也是这幅作品另一颇为独特之处。

《愚公移山》作品画面中有一个像鲁智深的人物造型,这个人物的原型竟然是一位印度厨师。据介绍,《愚公移山》是徐悲鸿在印度的大吉岭创作完成的,所以当时画面上的人物多是由印度人来做模特的。徐悲鸿也说过,“那个像鲁智深的模特,型体伟壮,且性格豪爽,工作严肃热情,吾甚爱之。故郑重保留画中,不作任何改造。”

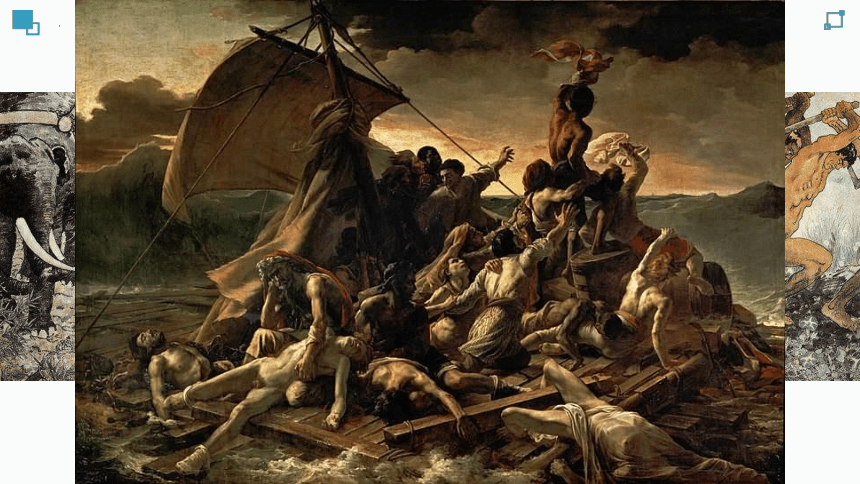

1818-1819 《梅杜萨之筏》 籍里柯(法国)

思考

籍里柯创作《梅杜萨之筏》源于什么事情?

如何搜集素材?

1816年7月,法国政府派遣巡洋舰“梅杜萨号”,载着400多名官兵以及少数贵族前往圣·路易斯港。率领舰队的是一名明显缺乏实际能力的舰长,由于他指挥错误,在途经西非海岸的布朗海岬南面时不慎搁浅,造成了惨重的灾祸。

船长肖马雷原是一个贵族,对航海知识一窍不通。上船后,他玩忽职守,把随行的小船撇得远远的,主舰单放前进。主舰在驶近毛里塔尼亚浅滩时,陷入了不能自拔的沙碛。经过两天混乱而无效的努力,只好弃船。船长却和一群高级官员乘救生船逃命了,剩下150多名乘客被抛在临时搭制成的一只木筏上,让他们在汪洋大海里听凭命运摆布。

几天过去了,在饥渴和酷暑的折磨下,许多人开始绝望,他们说胡话,肆意做一些歇斯底里的事。面包师深信没有获救的可能,投入大海中自杀了,还有一些人撬开酒桶,灌醉自己,企图忘却死亡的痛苦。不久,这种绝望的情绪越来越疯狂,一些人砍断缆绳,妄图让所有人一块完蛋。另一些人去拦阻,于是爆发一场激烈的搏斗。有个叫多米尼克的机械工参加暴乱被扔进海里后,哀嚎着求救。工程师可怜他,跳下水抓住他的头发,将他拖回木筏上。但不几天,这个忘恩负义的家伙,又加入第二次暴动中。

经过三次暴乱和平息后,木筏上尸体横布。又过了几天,食物和水的短缺变成了更大的威胁,两个黑人士兵饥渴到极点,于是违反规定,将最后一桶酒剜个洞用吸管偷喝,暴露后,被人无情地扔进大海里。有些人把刺刀弯成大鱼钩,希望可以钓鲨鱼。但鲨鱼咬住后一扯,鱼钩又变成笔直的刺刀了。经过这番折腾,木筏漫上许多海水,一些受伤的人的伤口被咸水浸泡,惨叫不绝。最后,木筏上仅剩下27个人了,其中15个还能支撑一段时间,其余12人,受伤太重,神志不清,不大可能熬下去了。而且食品不足以维持所有的人,有些人甚至开始偷偷啃噬刚死去同伴的手肘了,于是那15个人经过辩论,终于做出一个决定,把那些在三次反暴乱斗争中和他们并肩作战、甚至救护过自己的伤病员,统统抛进大海!

150多人,最后只有10人幸存下来,无论如何,这也是一场特大的惨剧。但是路易十八政府怕此事张扬出去受到舆论谴责,只在官方报纸上发了一条简短的消息,悄悄通过军事法庭判处船长降职和服刑三年就了事。两位木筏上的幸存者不服,向政府上书,却遭到打击,被解除公职。在忍无可忍之下,他们将这次船难经过如实写成报道,印成小册子公开发售。这一举动立刻轰动了国内外,遭到舆论的一片哗然,籍里柯也格外愤慨。

在人民有冤无法诉说的情况下,26岁的籍里柯,走访了生还的船员,聆听了他们讲述真实的遭遇,并到医院亲自看望了受伤的船员和已经死去的船员家属。他把聆听幸存者的叙述作为灵感的来源,同时也对腐烂的尸体、重危的病人等进行现场写生,搜集素材。他要以此为题,创作一张饱含激情和想象力的画,让它再现出那惊心动魄的场面。为了这幅画,籍里柯还托筏上一个生还者木匠制作了一只木筏模型,让黄疸病人做模特儿,在上面摆出各种惨状。为了能够更真实地表现出海浪和天空,他也亲自去海边进行研究。籍里柯用了18个月的时间终于创作出这幅极具震撼力的巨画

籍里柯在海难事件中,看到了法国社会的缩影,还在画中表达了对奴隶制度的厌恶,特意将黑人水手让·查尔斯画在最显著的位置。

所有的创作都离不开时代,离不开艺术家对生活的理解、感悟和研究。只有在生活的源泉中汲取营养,真实地反映社会生活并真诚地表达对生活的感受,作品才会具有生命力。

探究与发现

1930年 《田横五百士》徐悲鸿

徐悲鸿为什么要创作它?

它取材于哪里?

表现了哪段情节?

艺术高于生活

“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想,因此就更带普遍性。”

——毛泽东

讨论

《愚公移山》是如何表现移山的情景的?在构图、人物表现上有什么特点?

在绘画笔法和色彩方面,这幅画充分体现了作者在中国传统技法和西方传统技法方面所具有的深厚功底。

中国传统绘画中的白描勾勒手法被运用于人物外形轮廓、衣纹处理和树草等植物的表现上。

西方传统绘画强调的透视关系、解剖比例、明暗关系等,在构图、人物动态、肌肉表现方面发挥得淋漓尽致,在人物造型方面,作者借用了不少印度男模特形象,并直接用全裸体人物进行中国画创作,这是徐悲鸿的首创,也是这幅作品另一颇为独特之处。

徐悲鸿在这幅作品中将中西两大传统技法有机地融会贯通成一体,独创了自己"中西合璧"的写实艺术风格。

《梅杜萨之筏》是如何再现海难事件的?

构图、色彩、光线分别有什么特点?

思考

对比

籍里柯为什么选择最终方案?

小结

本课鉴赏了《愚公移山》和《梅杜萨之筏》两幅作品,重点探讨了美术作品的创作过程,主要目的是比较深入地理解美术作品源于生活又高于生活的创作规律,从而更好地鉴赏美术作品。

谈一谈两幅徐悲鸿的作品创作的时代背景,并尝试解释徐悲鸿为什么会创作这两幅作品。

1941年 《奔马》 徐悲鸿

拓展练习

美术作品的创作

美 术

?

美术泛指创作占有一定平面或空间,且具有可视性的艺术。

它的划分有多种,一般包括四大门类:绘画、雕塑、设计、建筑。现代有些学者也把其它的归纳入这个门类,例如书法、摄影等。

“美术”这一名词始见于欧洲17世纪,也有人认为正式出现于18世纪中叶。近代日本以汉字意译,五四运动前后传入中国,开始普遍应用。

美术鉴赏的基础没有改变,理解了传统美术的价值和意义,就能指导我们从容面对纷繁复杂的美术现象。

了解美术作品的创作过程是鉴赏美术作品的重要基础。

如何创作完成的?

如何达到这样的艺术高度?

艺术源于生活

“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。”

——毛泽东

1940年 《愚公移山》 徐悲鸿

徐悲鸿创作《愚公移山》的背景是什么?

他是如何搜集材料的?

思考

该画取材于《列子·汤问》中的一个神话传说:

愚公因太行、王屋两山阻碍出入,想把山铲平。有人因此取笑他,他说:"虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙:'子子孙孙,无穷匮也;而山不加增,何苦而不平?'"结果终于感动上天,两座山被天神搬走了。

正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利。

此幅《愚公移山图》极具现实意义。正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利。抗战中南京、武汉、广州相继沦陷,局势紧张,物资匮乏,徐悲鸿奔走于香港、新加坡等地,举办画展募集资金捐给祖国以赈济灾民。

1939年12月6日,徐悲鸿应印度诗人泰戈尔之邀,经新加坡、仰光、加尔各达,抵达圣地尼克坦。1940年2月,甘地访问尼克坦,泰戈尔向甘地引见徐悲鸿。徐悲鸿为甘地画像时,他被这位不屈不挠为民族独立奋斗的印度灵魂人物深深感动,于是充满激情地开始创作《愚公移山》草稿与人物写生。后人撰文称:愚公移山的故事,徐构思已久,为甘地画像中,从这位独立之印度的灵魂的身上,看见了愚公的影像。此后数间,作《愚公移山》草稿与人物写生数十幅。5月,徐乘马深入喜马拉雅山至锡金边境之法鲁,于险峰危路之上作长诗咏怀,有“羊肠小径穿云上,辜负良工凿路功。”《愚公移山》的构思,臻于成熟。

在人物造型方面,作者借用了不少印度男模特形象,直接用全裸体人物进行中国画创作,这是徐悲鸿的首创,也是这幅作品另一颇为独特之处。

《愚公移山》作品画面中有一个像鲁智深的人物造型,这个人物的原型竟然是一位印度厨师。据介绍,《愚公移山》是徐悲鸿在印度的大吉岭创作完成的,所以当时画面上的人物多是由印度人来做模特的。徐悲鸿也说过,“那个像鲁智深的模特,型体伟壮,且性格豪爽,工作严肃热情,吾甚爱之。故郑重保留画中,不作任何改造。”

1818-1819 《梅杜萨之筏》 籍里柯(法国)

思考

籍里柯创作《梅杜萨之筏》源于什么事情?

如何搜集素材?

1816年7月,法国政府派遣巡洋舰“梅杜萨号”,载着400多名官兵以及少数贵族前往圣·路易斯港。率领舰队的是一名明显缺乏实际能力的舰长,由于他指挥错误,在途经西非海岸的布朗海岬南面时不慎搁浅,造成了惨重的灾祸。

船长肖马雷原是一个贵族,对航海知识一窍不通。上船后,他玩忽职守,把随行的小船撇得远远的,主舰单放前进。主舰在驶近毛里塔尼亚浅滩时,陷入了不能自拔的沙碛。经过两天混乱而无效的努力,只好弃船。船长却和一群高级官员乘救生船逃命了,剩下150多名乘客被抛在临时搭制成的一只木筏上,让他们在汪洋大海里听凭命运摆布。

几天过去了,在饥渴和酷暑的折磨下,许多人开始绝望,他们说胡话,肆意做一些歇斯底里的事。面包师深信没有获救的可能,投入大海中自杀了,还有一些人撬开酒桶,灌醉自己,企图忘却死亡的痛苦。不久,这种绝望的情绪越来越疯狂,一些人砍断缆绳,妄图让所有人一块完蛋。另一些人去拦阻,于是爆发一场激烈的搏斗。有个叫多米尼克的机械工参加暴乱被扔进海里后,哀嚎着求救。工程师可怜他,跳下水抓住他的头发,将他拖回木筏上。但不几天,这个忘恩负义的家伙,又加入第二次暴动中。

经过三次暴乱和平息后,木筏上尸体横布。又过了几天,食物和水的短缺变成了更大的威胁,两个黑人士兵饥渴到极点,于是违反规定,将最后一桶酒剜个洞用吸管偷喝,暴露后,被人无情地扔进大海里。有些人把刺刀弯成大鱼钩,希望可以钓鲨鱼。但鲨鱼咬住后一扯,鱼钩又变成笔直的刺刀了。经过这番折腾,木筏漫上许多海水,一些受伤的人的伤口被咸水浸泡,惨叫不绝。最后,木筏上仅剩下27个人了,其中15个还能支撑一段时间,其余12人,受伤太重,神志不清,不大可能熬下去了。而且食品不足以维持所有的人,有些人甚至开始偷偷啃噬刚死去同伴的手肘了,于是那15个人经过辩论,终于做出一个决定,把那些在三次反暴乱斗争中和他们并肩作战、甚至救护过自己的伤病员,统统抛进大海!

150多人,最后只有10人幸存下来,无论如何,这也是一场特大的惨剧。但是路易十八政府怕此事张扬出去受到舆论谴责,只在官方报纸上发了一条简短的消息,悄悄通过军事法庭判处船长降职和服刑三年就了事。两位木筏上的幸存者不服,向政府上书,却遭到打击,被解除公职。在忍无可忍之下,他们将这次船难经过如实写成报道,印成小册子公开发售。这一举动立刻轰动了国内外,遭到舆论的一片哗然,籍里柯也格外愤慨。

在人民有冤无法诉说的情况下,26岁的籍里柯,走访了生还的船员,聆听了他们讲述真实的遭遇,并到医院亲自看望了受伤的船员和已经死去的船员家属。他把聆听幸存者的叙述作为灵感的来源,同时也对腐烂的尸体、重危的病人等进行现场写生,搜集素材。他要以此为题,创作一张饱含激情和想象力的画,让它再现出那惊心动魄的场面。为了这幅画,籍里柯还托筏上一个生还者木匠制作了一只木筏模型,让黄疸病人做模特儿,在上面摆出各种惨状。为了能够更真实地表现出海浪和天空,他也亲自去海边进行研究。籍里柯用了18个月的时间终于创作出这幅极具震撼力的巨画

籍里柯在海难事件中,看到了法国社会的缩影,还在画中表达了对奴隶制度的厌恶,特意将黑人水手让·查尔斯画在最显著的位置。

所有的创作都离不开时代,离不开艺术家对生活的理解、感悟和研究。只有在生活的源泉中汲取营养,真实地反映社会生活并真诚地表达对生活的感受,作品才会具有生命力。

探究与发现

1930年 《田横五百士》徐悲鸿

徐悲鸿为什么要创作它?

它取材于哪里?

表现了哪段情节?

艺术高于生活

“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想,因此就更带普遍性。”

——毛泽东

讨论

《愚公移山》是如何表现移山的情景的?在构图、人物表现上有什么特点?

在绘画笔法和色彩方面,这幅画充分体现了作者在中国传统技法和西方传统技法方面所具有的深厚功底。

中国传统绘画中的白描勾勒手法被运用于人物外形轮廓、衣纹处理和树草等植物的表现上。

西方传统绘画强调的透视关系、解剖比例、明暗关系等,在构图、人物动态、肌肉表现方面发挥得淋漓尽致,在人物造型方面,作者借用了不少印度男模特形象,并直接用全裸体人物进行中国画创作,这是徐悲鸿的首创,也是这幅作品另一颇为独特之处。

徐悲鸿在这幅作品中将中西两大传统技法有机地融会贯通成一体,独创了自己"中西合璧"的写实艺术风格。

《梅杜萨之筏》是如何再现海难事件的?

构图、色彩、光线分别有什么特点?

思考

对比

籍里柯为什么选择最终方案?

小结

本课鉴赏了《愚公移山》和《梅杜萨之筏》两幅作品,重点探讨了美术作品的创作过程,主要目的是比较深入地理解美术作品源于生活又高于生活的创作规律,从而更好地鉴赏美术作品。

谈一谈两幅徐悲鸿的作品创作的时代背景,并尝试解释徐悲鸿为什么会创作这两幅作品。

1941年 《奔马》 徐悲鸿

拓展练习

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术