2013年全国各地高考历史试题分解(史学理论和文史知识)

文档属性

| 名称 | 2013年全国各地高考历史试题分解(史学理论和文史知识) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-06-17 11:12:41 | ||

图片预览

文档简介

注:本试题精选自2013年全国各地所有高考历史试题分解而成,排版工整、合理,欢迎各位历史同行交流使用,因时间有限,如有遗漏和错误,望广大同行指正、批评。谢谢合作!

史学理论和文史知识

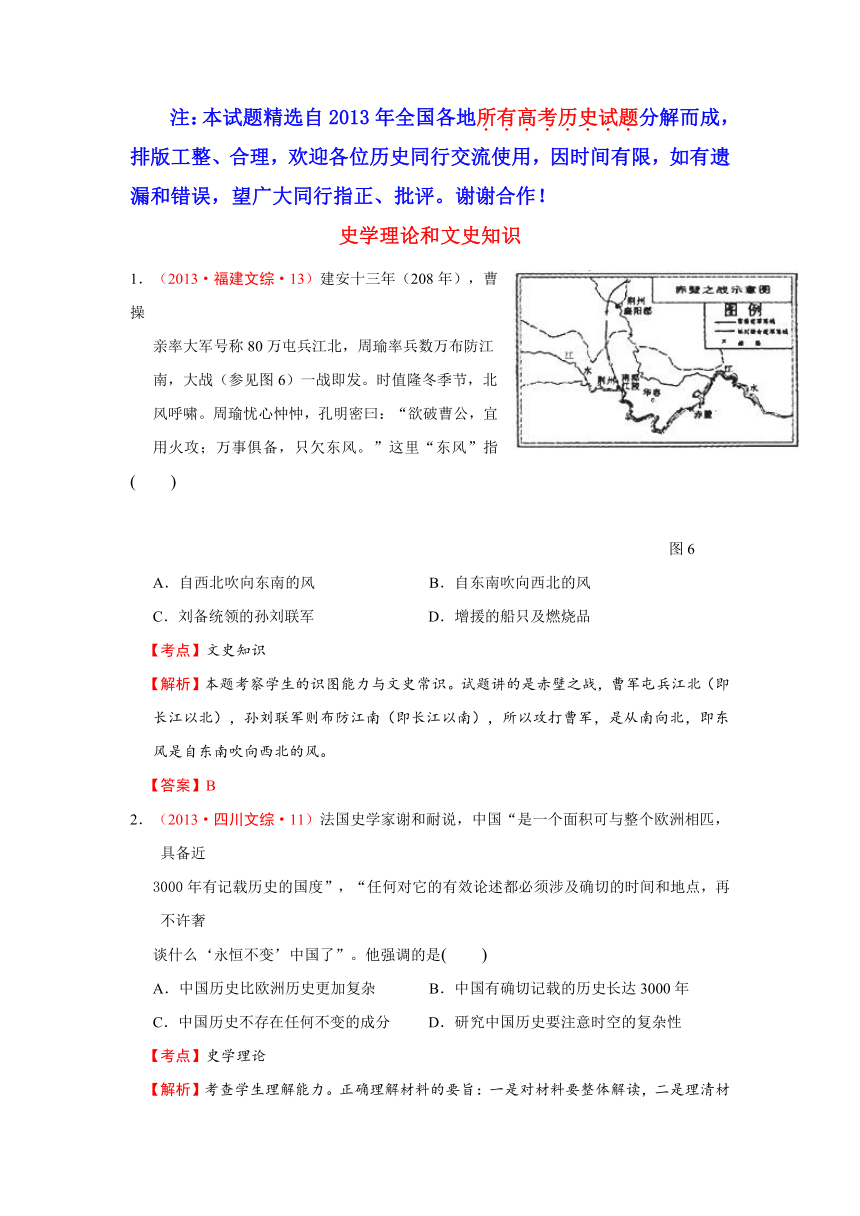

1.(2013·福建文综·13)建安十三年(208年),曹操

亲率大军号称80万屯兵江北,周瑜率兵数万布防江

南,大战(参见图6)一战即发。时值隆冬季节,北

风呼啸。周瑜忧心忡忡,孔明密曰:“欲破曹公,宜

用火攻;万事俱备,只欠东风。”这里“东风”指( )

图6

A.自西北吹向东南的风 B.自东南吹向西北的风

C.刘备统领的孙刘联军 D.增援的船只及燃烧品

【考点】文史知识

【解析】本题考察学生的识图能力与文史常识。试题讲的是赤壁之战,曹军屯兵江北(即长江以北),孙刘联军则布防江南(即长江以南),所以攻打曹军,是从南向北,即东风是自东南吹向西北的风。

【答案】B

2.(2013·四川文综·11)法国史学家谢和耐说,中国“是一个面积可与整个欧洲相匹,具备近

3000年有记载历史的国度”,“任何对它的有效论述都必须涉及确切的时间和地点,再不许奢

谈什么‘永恒不变’中国了”。他强调的是( )

A.中国历史比欧洲历史更加复杂 B.中国有确切记载的历史长达3000年

C.中国历史不存在任何不变的成分 D.研究中国历史要注意时空的复杂性

【考点】史学理论

【解析】考查学生理解能力。正确理解材料的要旨:一是对材料要整体解读,二是理清材料段落或引用间的逻辑关系,三是要抓住关键词。材料第一句“是一个面积可与整个欧洲相匹,具备近3000年有记载历史的国度”是用做第二句的论据。面积大,时间长,所以难以得到其“确切的时间和地点”,这样结论就是:研究中国历史要注意时空的复杂性。

【答案】D

3.(2013·四川文综·12)美国史学家班克罗夫特叙及“列克星顿的枪声”时,绘声绘色地描述

了殖民地民兵同英军的对峙交火,十分肯定地指出,随着指挥官一声令下,英军士兵首先向民

兵开了枪。随之,“各殖民地带着同样的冲动,飞快地拿起了武器;他们同仇敌忾,互相发誓

要‘准备应对这一极端事件’,整个大陆万众一心,高呼‘不自由,毋宁死’”。对这一颇具文

学色彩的描述,下列怀疑合理的是( )

①列克星顿之战确有其事吗? ②各殖民地居民对英国的敌视态度是一致的吗?

③能肯定是英军首先开枪吗? ④“不自由,毋宁死”是“万众一心”的声音吗?

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【考点】史料的辨析

【解析】史料按价值分为第一手和第二手资料,出土的瓷器,钱币、化石、遗迹、遗体、历史建筑、当事人亲身经历后的口述、当事人的回忆录和日记,古代的档案,收录当事人文章的文献等都是第一手资料,而后人的著作和后人的评述,传说,故事,传奇,神话等等都是第二手资料。列克星顿之战属于客观史实,而美国史学家班克罗夫特对列克星顿枪声的叙述则是后人的描述,不可避免地带有自己的主观认识和想象,属于第二手材料。

【答案】D

4.(2013·浙江文综·13)司马迁的《史记》记载了商王的世系,但长期以来并不能确定该记载

是否真实。19世纪末20世纪初殷墟甲骨文的发现,证实《史记》的记载基本上是正确的。这

说明( )

A.考古资料比文献材料更真实 B.历史记载不存在纯粹客观性

C.历史记载必须经过考古发现证实 D.考古发现是历史研究的重要依据

【考点】史学常识

【解析】解答此题的关键是明确考古资料、文献资料的特点以及各自的史料价值。文献资料:文献可以理解为记录知识的一切载体,文献不但包括现代图书馆的全部馆藏,也包括档案馆、博物馆、声像馆、及情报中心所收藏的全部馆藏。文献资料是我们了解历史的重要资料。实物资料指人类的发展过程中,人类创造的或与人类活动有关的具有重要价值的文化遗存的总称。比如说遗物、遗迹等。其主要作用有三:第一,文物可以帮助我们了解文字产生以前的历史;第二,文物可以弥补文献记载的不足,纠正文献记载的错误;第三,文物可以帮助我们破译古老的文字,再现历史。据此可作如下判断:A项说法不完全准确。文物虽然可以弥补文献记载的不足,但并不是任何史实都要由文物来证实(C项说法错误),因为由同时代或者距离那个时代较近的人纪录下来的文献资料往往也可作为第一手资料,也具有相当的“真实”性。B项说法错误,它否定了历史记载(文献资料)的真实性;D项说法正确,文献资料和考古资料各有价值,若能互证,则可更好地逼近真实的历史。

【答案】D

5.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·24)司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至

荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于

此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于黄帝的记录准确可信

B.传说一定程度上可以反映历史真实

C.历史文献记录应当与口头传说相印证

D.最完整的历史文本记录的历史最真实

【考点】史学常识

【解析】本题考察史书的记载与民间传说的关系,充分体现了历史学的人文性和时代性,贴近新课程改革。解读材料关键信息,关于黄帝的事迹,是由“司马迁“从文献中‘择其言尤雅者’撰述而成”,这表明了传说可以在一定程度上反映历史真实;故B项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

【答案】B

6.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

(4)通过以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

【考点】史学基本功

【解析】此题是近年的大热点,考查历史学研究的问题。但有前面3问作铺垫,是比较易回答的。

【答案】认识者的立场、思想观念、所处时代环境等。(3分)

7.(2013·四川文综·14)(24分)课程变化与时代发展紧密相关。阅读材料,回答问题。

材料三 20世纪七八十年代,我国高中历史教材对工业革命的影响表述为三个方面:促使社会生产力迅速提高,巩固了资本主义各国的统治基础;使整个社会日益分裂为两大对立阶级——资产阶级和无产阶级;西方资本主义国家展开疯狂的殖民掠夺,使东方从属于西方。现行高中历史教材大多表述为:工业革命极大地提高了生产力,促进了相关国家从农业社会向工业社会的转变,并推动其进行民主化改革和法制化建设。工业革命促进了城市化进程和科学教育的发展,促进了科学共产主义的产生。工业革命使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级。工业革命推进了资本主义殖民体系的形成,密切了国际交流,促进了先进生产技术和生产方式的传播,扩大了工业文明对世界的影响。(据高中历史教材整理)

(3)根据材料三,指出两个时期高中历史教材关于工业革命影响的表述体现了何种不同的历史

观?

【考点】史学研究观念

【解析】本题考查学生阅读材料,运用所学知识概括、分析、评述历史问题的能力。第(3)题, 20世纪七八十年代对工业革命影响突出强调资产阶级统治、阶级分化和对外殖民扩张,显然是坚持阶级斗争史观。而从现行教材对工业革命影响增加的“从农业社会向工业社会的转变”及“密切了国际交流”和“扩大了工业文明对世界的影响”等表述可以看出强调了文明史观、全球史观及整体史观。

【答案】

(3)史观:前者主要是阶级斗争史观。(2分)后者主要是文明史观、整体史观、现代化史观。(2分,任答其一即可)

史学理论和文史知识

1.(2013·福建文综·13)建安十三年(208年),曹操

亲率大军号称80万屯兵江北,周瑜率兵数万布防江

南,大战(参见图6)一战即发。时值隆冬季节,北

风呼啸。周瑜忧心忡忡,孔明密曰:“欲破曹公,宜

用火攻;万事俱备,只欠东风。”这里“东风”指( )

图6

A.自西北吹向东南的风 B.自东南吹向西北的风

C.刘备统领的孙刘联军 D.增援的船只及燃烧品

【考点】文史知识

【解析】本题考察学生的识图能力与文史常识。试题讲的是赤壁之战,曹军屯兵江北(即长江以北),孙刘联军则布防江南(即长江以南),所以攻打曹军,是从南向北,即东风是自东南吹向西北的风。

【答案】B

2.(2013·四川文综·11)法国史学家谢和耐说,中国“是一个面积可与整个欧洲相匹,具备近

3000年有记载历史的国度”,“任何对它的有效论述都必须涉及确切的时间和地点,再不许奢

谈什么‘永恒不变’中国了”。他强调的是( )

A.中国历史比欧洲历史更加复杂 B.中国有确切记载的历史长达3000年

C.中国历史不存在任何不变的成分 D.研究中国历史要注意时空的复杂性

【考点】史学理论

【解析】考查学生理解能力。正确理解材料的要旨:一是对材料要整体解读,二是理清材料段落或引用间的逻辑关系,三是要抓住关键词。材料第一句“是一个面积可与整个欧洲相匹,具备近3000年有记载历史的国度”是用做第二句的论据。面积大,时间长,所以难以得到其“确切的时间和地点”,这样结论就是:研究中国历史要注意时空的复杂性。

【答案】D

3.(2013·四川文综·12)美国史学家班克罗夫特叙及“列克星顿的枪声”时,绘声绘色地描述

了殖民地民兵同英军的对峙交火,十分肯定地指出,随着指挥官一声令下,英军士兵首先向民

兵开了枪。随之,“各殖民地带着同样的冲动,飞快地拿起了武器;他们同仇敌忾,互相发誓

要‘准备应对这一极端事件’,整个大陆万众一心,高呼‘不自由,毋宁死’”。对这一颇具文

学色彩的描述,下列怀疑合理的是( )

①列克星顿之战确有其事吗? ②各殖民地居民对英国的敌视态度是一致的吗?

③能肯定是英军首先开枪吗? ④“不自由,毋宁死”是“万众一心”的声音吗?

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

【考点】史料的辨析

【解析】史料按价值分为第一手和第二手资料,出土的瓷器,钱币、化石、遗迹、遗体、历史建筑、当事人亲身经历后的口述、当事人的回忆录和日记,古代的档案,收录当事人文章的文献等都是第一手资料,而后人的著作和后人的评述,传说,故事,传奇,神话等等都是第二手资料。列克星顿之战属于客观史实,而美国史学家班克罗夫特对列克星顿枪声的叙述则是后人的描述,不可避免地带有自己的主观认识和想象,属于第二手材料。

【答案】D

4.(2013·浙江文综·13)司马迁的《史记》记载了商王的世系,但长期以来并不能确定该记载

是否真实。19世纪末20世纪初殷墟甲骨文的发现,证实《史记》的记载基本上是正确的。这

说明( )

A.考古资料比文献材料更真实 B.历史记载不存在纯粹客观性

C.历史记载必须经过考古发现证实 D.考古发现是历史研究的重要依据

【考点】史学常识

【解析】解答此题的关键是明确考古资料、文献资料的特点以及各自的史料价值。文献资料:文献可以理解为记录知识的一切载体,文献不但包括现代图书馆的全部馆藏,也包括档案馆、博物馆、声像馆、及情报中心所收藏的全部馆藏。文献资料是我们了解历史的重要资料。实物资料指人类的发展过程中,人类创造的或与人类活动有关的具有重要价值的文化遗存的总称。比如说遗物、遗迹等。其主要作用有三:第一,文物可以帮助我们了解文字产生以前的历史;第二,文物可以弥补文献记载的不足,纠正文献记载的错误;第三,文物可以帮助我们破译古老的文字,再现历史。据此可作如下判断:A项说法不完全准确。文物虽然可以弥补文献记载的不足,但并不是任何史实都要由文物来证实(C项说法错误),因为由同时代或者距离那个时代较近的人纪录下来的文献资料往往也可作为第一手资料,也具有相当的“真实”性。B项说法错误,它否定了历史记载(文献资料)的真实性;D项说法正确,文献资料和考古资料各有价值,若能互证,则可更好地逼近真实的历史。

【答案】D

5.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·24)司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至

荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于

此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于黄帝的记录准确可信

B.传说一定程度上可以反映历史真实

C.历史文献记录应当与口头传说相印证

D.最完整的历史文本记录的历史最真实

【考点】史学常识

【解析】本题考察史书的记载与民间传说的关系,充分体现了历史学的人文性和时代性,贴近新课程改革。解读材料关键信息,关于黄帝的事迹,是由“司马迁“从文献中‘择其言尤雅者’撰述而成”,这表明了传说可以在一定程度上反映历史真实;故B项符合题意。其他三项均为对材料的表面理解。

【答案】B

6.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

(4)通过以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

【考点】史学基本功

【解析】此题是近年的大热点,考查历史学研究的问题。但有前面3问作铺垫,是比较易回答的。

【答案】认识者的立场、思想观念、所处时代环境等。(3分)

7.(2013·四川文综·14)(24分)课程变化与时代发展紧密相关。阅读材料,回答问题。

材料三 20世纪七八十年代,我国高中历史教材对工业革命的影响表述为三个方面:促使社会生产力迅速提高,巩固了资本主义各国的统治基础;使整个社会日益分裂为两大对立阶级——资产阶级和无产阶级;西方资本主义国家展开疯狂的殖民掠夺,使东方从属于西方。现行高中历史教材大多表述为:工业革命极大地提高了生产力,促进了相关国家从农业社会向工业社会的转变,并推动其进行民主化改革和法制化建设。工业革命促进了城市化进程和科学教育的发展,促进了科学共产主义的产生。工业革命使工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大阶级。工业革命推进了资本主义殖民体系的形成,密切了国际交流,促进了先进生产技术和生产方式的传播,扩大了工业文明对世界的影响。(据高中历史教材整理)

(3)根据材料三,指出两个时期高中历史教材关于工业革命影响的表述体现了何种不同的历史

观?

【考点】史学研究观念

【解析】本题考查学生阅读材料,运用所学知识概括、分析、评述历史问题的能力。第(3)题, 20世纪七八十年代对工业革命影响突出强调资产阶级统治、阶级分化和对外殖民扩张,显然是坚持阶级斗争史观。而从现行教材对工业革命影响增加的“从农业社会向工业社会的转变”及“密切了国际交流”和“扩大了工业文明对世界的影响”等表述可以看出强调了文明史观、全球史观及整体史观。

【答案】

(3)史观:前者主要是阶级斗争史观。(2分)后者主要是文明史观、整体史观、现代化史观。(2分,任答其一即可)

同课章节目录