2007—2013年广东省高考历史试题分类详解(中国现代史)

文档属性

| 名称 | 2007—2013年广东省高考历史试题分类详解(中国现代史) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 87.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-06-17 11:12:41 | ||

图片预览

文档简介

中华人民共和国的成立

1.(2007·广东单科·29)(14分)阅读下列材料:

材料一 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料二 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。—1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

请结合所学知识回答:

(3)综合材料一和材料二的观点,分析中华人民共和国建立的影响。(6分)

【解析】(3)可从中华人民共和国建立以后在政治、经济、思想文化等方面的影响作答。

【答案】(3)新中国的建立,开辟了中国历史的新纪元,标志着反帝反封建的民主革命任务的完成,为现代化开辟了广阔的道路。①政治:成为一个独立自主的国家,进入了人民民主的新时代,建立了中国特色的民主政治制度;②经济:建立了新的经济制度,为新民主主义过渡到社会主义,实现国家繁荣和人民共同富裕创造了必要的前提;③思想文化:确立马克思主义毛泽东思想为指导思想,为社会主义文化的全面繁荣提供了必要条件。

民主政治制度的建设

1.(2012·广东文综·17)第一届全国人民代表大会召开前夕,发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号有( )

A.“为巩固新民主主义制度而斗争”

B.“争取社会主义在我国的完满实现”

C.“坚持‘百花齐放,百家争鸣’的方针”

D.“热烈庆祝社会主义的社会制度基本建立”

【解析】从所学知识可知,从题干中的“第一届全国人民代表大会召开前夕”可知时间信息,以及第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法,B项正确,A项排除;百花齐放,百家争鸣’是于1956年提出的,为了调动知识分子建设社会主义的积极性,C项排除;1956年底社会主义三大改造基本完成,标志着我国社会主义制度的基本确立,因此D项排除。

【答案】B

2.(2009·广东单科·12)《陕甘宁边区宪法原则》规定:“边区各少数民族,在居住集中地区得划定民族区,组织民族自治政权,在不与省宪抵触的原则下,得订立自治法规。”由此可知( )

A.陕甘宁边区是新中国成立后最早建立的民族自治区

B.共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想

C.新中国颁布的第一部具有宪法性质的法律是《陕甘宁边区宪法原则》

D.新中国的民族区域自治是根据《陕甘宁边区宪法原则》实行的

【解析】陕甘宁边区是抗日民族统一战线建立以后,原陕甘革命根据地根据国共两党的协议于1937年9月建立的,不是1949年10月新中国成立后建立的,新中国民族区域自治政策的依据是《共同纲领》和1954年宪法以及1984年通过的《民族区域自治法》,因此A、C、D三项表述都是错误的,早在陕甘宁边区时期,部分地区就实行了民族区域自治,说明共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想。

【答案】B

3.(2009·广东单科·13)我国某部宪法将国家性质表述为:“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”这一表述说明当时( )

A.三大改造尚未完成 B.资产阶级已被消灭

C.人民公社体制已经建立 D.经济基础还十分薄弱

【解析】社会主义是无产阶级专政的政权,而三大改造完成前,我国国家政权还是以工农联盟为基础的,包括民族资产阶级和小资产阶级在内的新民主主义政权,因此1954年宪法才将国家性质作此表述。

【答案】A

4.(2008·广东单科·12)与《中国人民政治协商会议共同纲领》不同,1954年《中华人民共和国宪法》( )

A.确立了政治协商制度 B.标志着社会主义改造的胜利完

C.提出了民族区域自治 D.为社会主义建设提供了法律保证

【解析】1954年宪法颁布时,三大改造还没有完成,社会主义制度没有建成。AC早在《共同纲领》就确定了。

【答案】D

5.(2007·广东单科·11)《共同纲领》在新中国历史上具有重要地位,因为它( )

A.确立了国家性质 B.确定了依法治国的方针

C.由全国人民代表大会制定 D.规定了社会主义建设的总目标

【解析】《共同纲领》是中国人民政治协商会议第一次会议通过的,起到了“临时宪法”的作用,规定中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,即确立了中国的国家性质。

【答案】A

“文化大革命”

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

【考点】中国特色社会主义建设的道路、“百花齐放、百家争鸣”方针

【解析】首先找到变化是“洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受”,是从否定到肯定。先要介绍70年代否定的原因,然后介绍80年代是改革开放,还要分析学术研究能够发生变化的原因。

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

2.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

改革开放以来民主与法制的建设

“一国两制”的理论与实践

20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)材料三中莎拉发现的现象在上世纪五六十年代时无法想象的,为什么?(4分)

【解析】第(3)题,结合问题中的时间信息,结合19世纪五六十年代中国的政治经济状况来分析。

【答案】(3)20世纪五六十年代处于冷战时期,中美两国彼此敌对;中国经济相对落后。(4分)

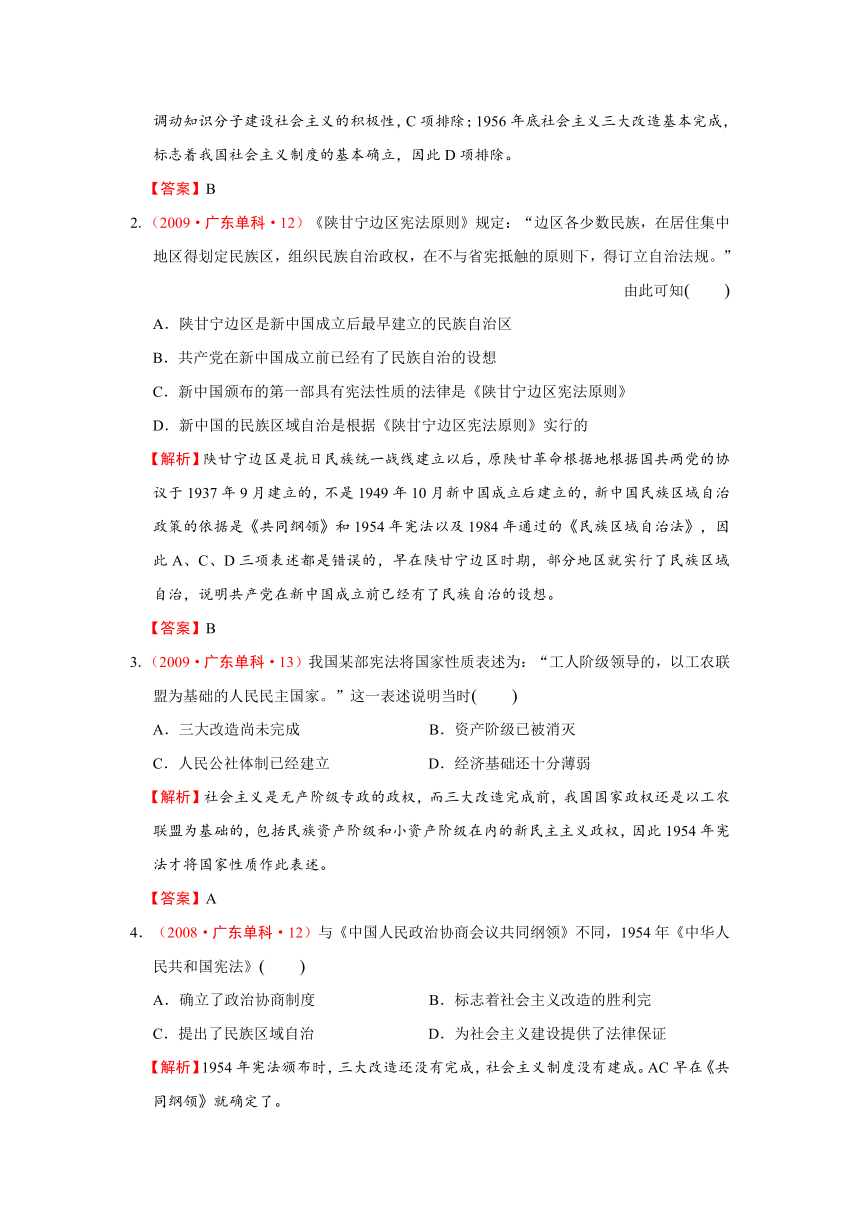

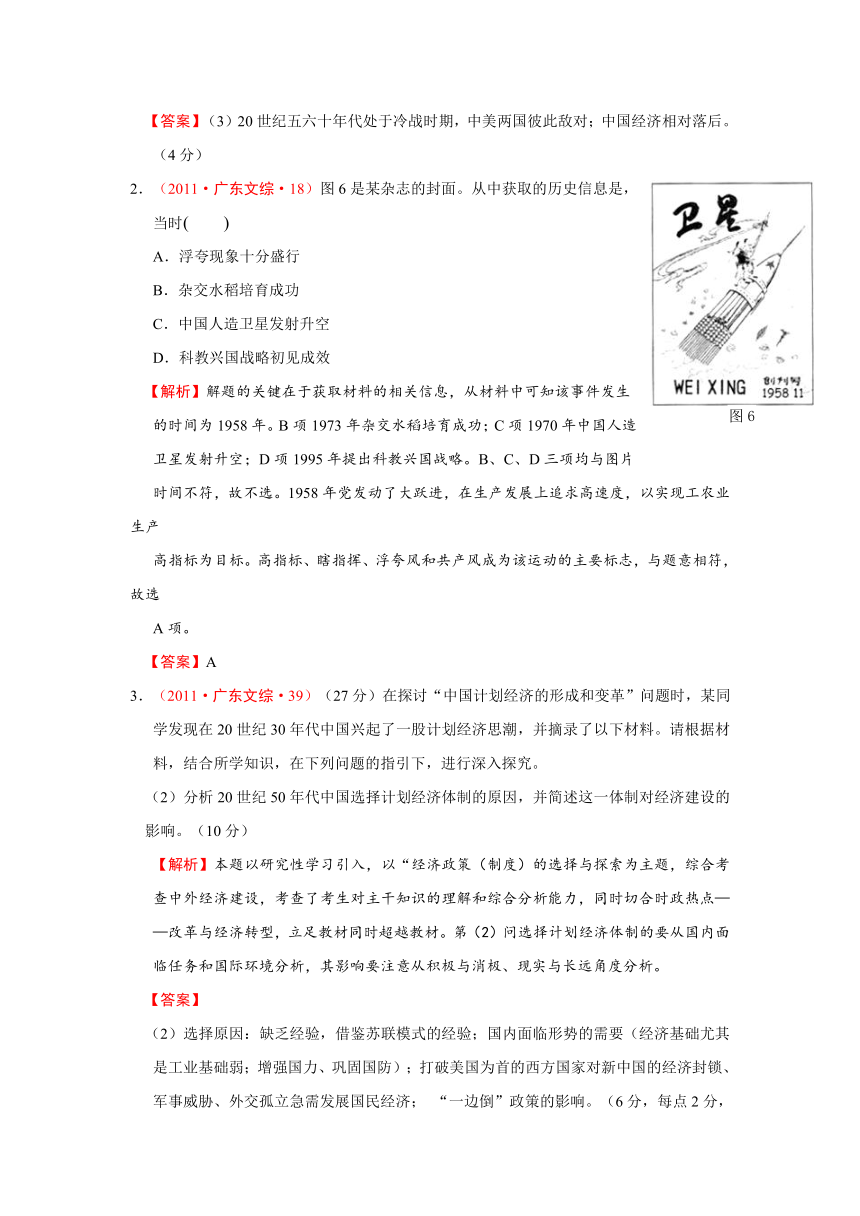

2.(2011·广东文综·18)图6是某杂志的封面。从中获取的历史信息是,当时( )

A.浮夸现象十分盛行

B.杂交水稻培育成功

C.中国人造卫星发射升空

D.科教兴国战略初见成效

【解析】解题的关键在于获取材料的相关信息,从材料中可知该事件发生

的时间为1958年。B项1973年杂交水稻培育成功;C项1970年中国人造

卫星发射升空;D项1995年提出科教兴国战略。B、C、D三项均与图片

时间不符,故不选。1958年党发动了大跃进,在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产

高指标为目标。高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风成为该运动的主要标志,与题意相符,故选

A项。

【答案】A

3.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。(10分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(2)问选择计划经济体制的要从国内面临任务和国际环境分析,其影响要注意从积极与消极、现实与长远角度分析。

【答案】

(2)选择原因:缺乏经验,借鉴苏联模式的经验;国内面临形势的需要(经济基础尤其是工业基础弱;增强国力、巩固国防);打破美国为首的西方国家对新中国的经济封锁、军事威胁、外交孤立急需发展国民经济; “一边倒”政策的影响。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

影响:使我国超额完成一五计划,初步改变了工业落后局面,为社会主义工业化和社会主义制度的建立奠定了基础;(2分)但长期重点发展重工业导致农业、轻工业长期滞后,人民生活水平长期处于较低水平;后来挫伤了生产者的积极性,生产部门缺乏活力,制约了国民经济的发展。(2分)

4.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(3)20世纪50年代中国工人地位大幅提高的历史背景是什么?(3分)

【答案】新中国成立,确立了工人阶级的领导地位;工业化。(3分)

5.(2009·广东单科·14)1959年某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表。从下表推出的符合史实的结论是( )

年代

1953

1954

1955

1956

1957

1958

增长率(%)

30.2

16.2

5.6

28.2

11.4

66

A.工业生产取得巨大成就

B.工业生产基础比较雄厚

C.中国已从落后的农业国变成先进的工业国

D.工业生产的最高增长率是最低增长率的近12倍

【解析】建国初期,由于帝国主义的长期掠夺,民族资本主义发展不充分,我国工业基础比较薄弱,因此我国的社会主义建设几乎是在一穷二白的基础上开始的,尽管取得了巨大成就,但时至今日我们也未能成为一个先进的工业国。1958年大跃进运动的开展,使浮夸风盛行,66%的增长率是虚假的,因此1958年增长率也不能说是增长率最低的1955年的12倍。表中没有出现严重左倾错误的一五计划期间平均两位数的增长率是可信的,我们可以从中看到我国工业建设取得的巨大成就。

【答案】A

6.(2008·广东单科·28)(12分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

问题:

(1)1958年前,新中国取得了哪些建设成就?(3分)

(2)为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?(4分)

【解析】本题围绕中共的革命与经济建设的探索考查知识的再现、理解和综合分析能力。第(1)问结合所学回答,难度不大。第(2)问根据时间信息“1958年”设问提示“严重失误”可以判断是“大”“人民公社化运动”。

【答案】(1)短期内完成了生产资料私有制的社会主义改造;建立了社会主义制度;一五计划超额完成。(5分)

(2)“大跃进”运动、人民公社化运动。忽视经济规律;超越国情。(4分)

7.(2007·广东单科·13)1961年5、6月间,中共中央在北京举行工作会议,决定在三年时间内减少2000万城镇人口。其主要目的是( )

A.推动农村教育事业的发展 B.加快城市化的进程

C.支援农村的经济体制改革 D.缓解国家的经济困难

【解析】解答本题时应与时代背景相联系。1959-1961年是我国的三年经济困难时期,因而此时国家采取相关措施的目的都是为了缓解国家的经济困难。

【答案】D

8.(2007·广东单科·30)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料二 中国的工业化是在农业生产力水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(3)新中国“一五”和“二五”计划期间,在农业方面开展了哪些运动?

【解析】注意扣住20世纪50年代这一关键时间点,接着找出这一时间点的运动。

【答案】(3)合作化运动、人民公社化运动。

十一届三中全会关于改革开放的决策

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

【考点】中国特色社会主义建设的道路、“百花齐放、百家争鸣”方针

【解析】首先找到变化是“洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受”,是从否定到肯定。先要介绍70年代否定的原因,然后介绍80年代是改革开放,还要分析学术研究能够发生变化的原因。

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

2.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

家庭联产承包责任制和国有企业改革

1.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。(6分)

(4)通过上述探究学习,你获得什么历史启示?(3分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(3)问实际上是对基础知识的再现与梳理结合课本内容即可回答。第(4)问属于开放型题目,实际上是对前面三个问题的总结认识,只要言之有理即可。

【答案】(3)深化表现:70年代末开始在农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制;(2分。若答出废除人民公社体制,建立乡、镇政府和村民委员会;建立乡镇企业,推动农业向商品化、社会化、专业化发展;21世纪开始取消农业税、试行土地流转承包同等赋分);1984年开始全面展开城市经济体制改革,由80年代的放权让利(改革管理体制、所有制结构、分配制度)到1992年开始建立现代企业制度;(2分)1992年开始逐步建立社会主义市场经济体制。(2分)

(4)经济政策(制度)的选择要立足国情并适时调整;各国经济建设要善于借鉴他国经验教训;经济思想(观念)与社会(国内与国际)政治、经济发展密切相关。(3分,考生言之有理,皆可得分。)

2.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

3.(2008·广东单科·15)农村家庭连产承包责任制( )

A.克服了分配中的平均主义 B.成为农业生产责任制的唯一形式

C.实现了农村土地的私有化 D.取代了人民公社的政权组织形式

【解析】家庭联产承包责任制的特点是实行“包产到户”,自主经营、自负盈亏,不仅改变了原来人民公社化的管理模式,也改变了生产分配方式,贯彻了按劳分配、多劳多得的原则,因而打破了过去的平均主义。故选A符合题意。

【答案】A

4.(2007·广东单科·30)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料二 中国的工业化是在农业生产力水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(4)1978年后中国的农村经济体制发生了什么重大变化?对斯大林经济体制有何突破?

【解析】 “1978年后中国的农村经济体制”即回答农村改革的内容,对斯大林经济体制突破表现在这些改革起到的进步作用。

【答案】(4)实行家庭联产承包责任制;大力发展乡镇企业。改变了高度集中的经济体制;使农业和工业协调发展;兼顾了国家、集体和农民三者的利益,调动了农民的生产积极性。

对外开放格局的初步形成

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)中国产品后来大量进入普通美国家庭的历史原因有哪些?(6分)

【解析】结合改革开放等知识点,从政治和经济两个角度分析原因。

【答案】(3)70年代以后中美关系实现正常化;经济全球化趋势加强;中国改革开放,成为制造业大国;中国加入世贸组织。(6分)

1.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

社会主义市场经济体制的建立

1.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

2.(2007·广东单科·14)邓小平l992年南方谈话贯穿的一个中心思想是,抓住有利时机,把有中国特色的社会主义事业全面推向前进。就外部环境而言,“有利时机”指的是( )

A.和平与发展成为时代的主题 B.经济危机使西方国家实力大减

C.世贸组织接纳中国为新成员 D.公正合理的国际新秩序已经建立

【解析】和平与发展成为时代的主题。B项表述不符事实,可排除;中国加入世贸组织是在2001年,故C项可排除;D项公正合理的国际新秩序是全世界共同努力的目标,还未建立,故表述错误。

【答案】A

新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则

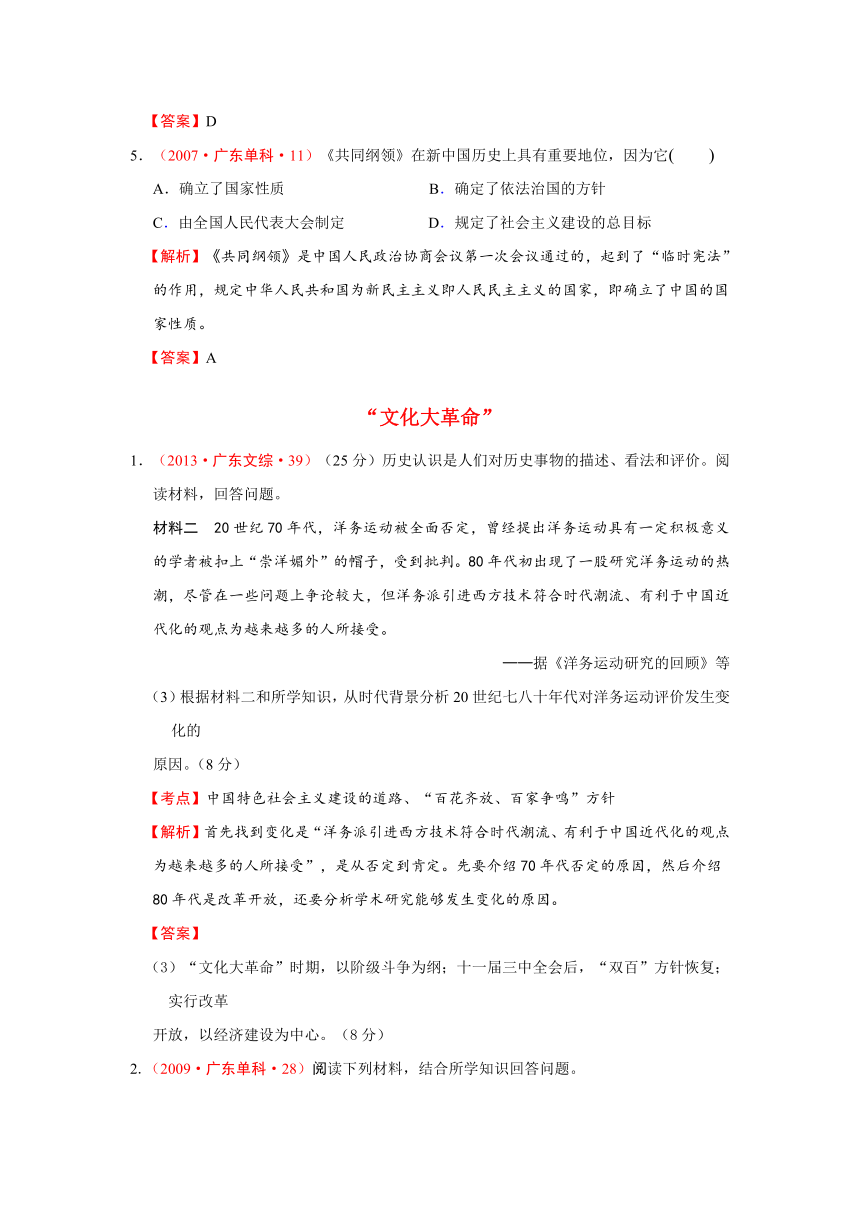

1.(2013·广东文综·17)

右示材料说明当时( )

A.中美关系已经实现正常化

B.中国已有反霸统一战线构想

C.中国积极参与不结盟运动

D.中国奉行“一边倒”外交政策

【考点】现代中国的对外关系

【解析】这是毛泽东的三个世界理论。材料反映的是指出中间地带是反美或反苏的,可知此时我国与美苏关系不好,故排除A、D。中国并不不结盟运动的成员国,故C错。

【答案】B

2.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)材料三中莎拉发现的现象在上世纪五六十年代时无法想象的,为什么?(4分)

【解析】第(3)题,结合问题中的时间信息,结合19世纪五六十年代中国的政治经济状况来分析。

【答案】(3)20世纪五六十年代处于冷战时期,中美两国彼此敌对;中国经济相对落后。(4分)

3.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。(10分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(2)问选择计划经济体制的要从国内面临任务和国际环境分析,其影响要注意从积极与消极、现实与长远角度分析。

【答案】

(2)选择原因:缺乏经验,借鉴苏联模式的经验;国内面临形势的需要(经济基础尤其是工业基础弱;增强国力、巩固国防);打破美国为首的西方国家对新中国的经济封锁、军事威胁、外交孤立急需发展国民经济; “一边倒”政策的影响。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

影响:使我国超额完成一五计划,初步改变了工业落后局面,为社会主义工业化和社会主义制度的建立奠定了基础;(2分)但长期重点发展重工业导致农业、轻工业长期滞后,人民生活水平长期处于较低水平;后来挫伤了生产者的积极性,生产部门缺乏活力,制约了国民经济的发展。(2分)

4.(2010·广东文综·18)下表是我国某时期的国际邮件资费表(部分),从中可推出的符合史实的结论是( )

邮件种类

计费单位(每10克)

邮资(元)

航空

亚洲各国

0.32

苏联及东欧民主国家

0.48

西欧各国(捷克转)

0.48

西欧各国(香港转)

0.80

其他各洲

0.80

A.香港已经回归,成为中国与西欧交往的重要桥梁 B.改革开放前,中国没有与西方国家建立外交关系 C.捷克已加入欧盟,成为中国往西欧各国邮件的中转地 D.新中国外交史上,苏联及东欧民主国家曾有特殊地位

【解析】从国际邮件资费表可以看出,该时段为两大阵营对峙(冷战)时期,新中国外交史上,苏联及东欧民主国家曾有特殊地位。香港1997年回归,A说法不正确;B项明显可以排除;捷克2005年才加入欧盟,C不正确。

【答案】D

5.(2008·广东单科·14)1974年,毛泽东提出了著名的三个世界理论:苏、美两个超级大国属于第一世界,美国以外的西方国家属于第二世界,亚非拉广大发展中国家属于第三世界。这表明当时的中国( )

A.开始重视亚非拉国家的作用 B.无意与第一、第二世界搞好关系

C.已经放弃和平共处五项原则 D.强调国际政治的主题是反对霸权主义

【解析】在美苏两极争霸的背景下,毛泽东提出“三个世界”划分。毛泽东的战略思想指明了两个超级大国是当时造成世界不安和动乱的主要根源,它们推行霸权主义和强权政治,从而激起第三世界国家的强烈反对。中国作为第三世界国家的一员,坚决支持第三世界国家反对霸权主义的斗争,支持第二世界国家反对超级大国干涉和控制的斗争。中国坚决反对超级大国的扩张主义政策。

【答案】D

6.(2008·广东单科·27)阅读材料,结合所学知识回答问题。(16分)

材料二 几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德和身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——western concepts of china and the chinese,1840—1876,转引自周宁《鸦片帝国》

(3)简要分析材料三中的第⑥阶段形成的政治背景。(4分)

(4)从 “中国形象”的变化中,你获得了哪些启示?(3分)

【解析】本题以“中国形象”为切入点进行命题,主要考查学生对中国古代以及近现代发展的基本脉络的掌握情况,从材料中提取有效信息是解答本题的关键。第⑶问可以从不同阶段的历史特征及其背景分析,如1949—可以联系新中国成立对西方国家特别是美国的影响等等;第⑷问的启示可以把材料与问题结合起来进行归纳。

【答案】(3)第⑥阶段:中华人民共和国成立;中国奉行“一边倒”外交方针;美国实行冷战政策;朝鲜战争(2分)。

(4)增强国力;加强交流;理性对待(3分):

7.(2007·广东单科·12)和平共处五项原则的提出,表明( )

A.中国在西方世界赢得了广泛的盟友

B.中苏同盟关系出现了严重的裂痕

C.中国在外交政策上实现了明显的转变

D.“一边倒”战略取得了重大的胜利

【解析】和平共处五项原则的提出,既没有赢得广泛的西方盟友,也不是中苏同盟关系裂痕的因素,也不表明“一边倒”战略取得了重大的胜利。它的提出,超越了意识形态和社会制度的差异,体现出包容性和开放性的特点,表明新中国外交重大转变。

【答案】C

中国恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化和中日邦交正常化

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)中国产品后来大量进入普通美国家庭的历史原因有哪些?(6分)

【解析】结合改革开放等知识点,从政治和经济两个角度分析原因。

【答案】(3)70年代以后中美关系实现正常化;经济全球化趋势加强;中国改革开放,成为制造业大国;中国加入世贸组织。(6分)

改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动

1.(2009·广东单科·27)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。

——据(美)费正清《观察中国》

问题:

(3)1949年以来,中国参加了哪些国际组织,见证了“新中国傲立于世界民族之林”?

【解析】回顾教材和所学知识即可,如世界性组织和区域性组织都可以。

【答案】(3)重返联合国,加入亚太经济合作组织、世界贸易组织,参与建立上海合作组织等等。

物质生活和社会习俗的变化

1.(2011·广东文综·16)图5所示为乡村知识分子1913年的一则日记(部分),由此可见( )

A.作者不认同辛亥革命

B.作者主张全面学习西方

C.当时乡村社会习俗没有变化

D.当时民主共和观念深入人心

【解析】解题的关键在于扣住日记中的关

键词“大清宣统五年,正月初三”、“变

乱”等入手,可以年影射出该乡村知识分子的立场守旧,对辛亥革命持否定态度,故A项符

合题意;材料中虽然涉及社会生活的变化,但不足以表明作者主张全面学习西方以及当时民主

共和观念深入人心,故排除B、D;同时材料真实反映民国初年社会习俗的变化,故排除C。

故选A。

【答案】A

2.(2009·广东单科·11)下列歌谣中,不能反映民国初年社会风风尚的是( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚 B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐 D. 改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

【解析】民国的建立促进了人们思想的解放,A、B、D三项分别从婚俗、服饰、打扮等方面反映了民国初年人们思想的进步,但是C项仍然是中国封建时代的传统风气。

【答案】C

3.(2007·广东单科·10)“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一

觞。”这一情景在上海最早可能出现于( )

A.明朝 B.清朝

C.民国 D.新中国

【解析】本题考查近代列强侵华所带来的影响。材料中所示西洋风味的生活方式在上海最早可能出现于清朝,通过1842年《南京条约》“上海”被开辟为通商口岸可得出。据史料记载,“一品香”是中国人在上海经营的第一家西菜馆,开办于19世纪60年代。答案为B。

【答案】B

交通、通讯工具的进步

大众传媒的发展

1.(2012·广东文综·39)(27分)词语和概念的变化,可以为探究历史提供重要信息。阅读下列材料,结合所学知识问答问题。

(4)从“经济”、“中学”、“粉丝”3个词语中任选1个,说明其含义或用法的历史变化。(3

分)

【解析】三个词语都与生活联系密切,任选一个,按时序述说含义或用法的变化过程即可。

【答案】(4)本问总分3分。考生言之有理,皆可得分。

【评分说明】考生答案如超出要点但言之成理,可在每问总分范围内酌情给分。第(4)问,指出一个时期的含义或用法,给1分,指出两个及以上时期的含义或用法,给3分。

孙中山的三民主义

1.(2013·广东文综·15)“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时( )

A.革命的主要目的是移风易俗 B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心 D.反对帝国主义成为思想主流

【考点】辛亥革命

【解析】从“剪掉辫子反朝廷”可知此时为清末,则此时的指导思想为旧三民主义,没有明确反帝。因而D项错。民族区域自治是新中国的政策,故C错。革命的主要目的是政权问题,故A错。

【答案】B

2.(2008·广东单科·7)《民报》创刊号刊登黄帝象(见右图)的主要目的是( )

A. 提倡民主自由 B. 宣传排满革命

C. 倡导个人崇拜 D. 反对帝国主义

【解析】孙中山在《民报》创刊号上,把同盟会的十六字纲领阐发为三民主义,其中的民族主义指的就是“驱除鞑虏”,指的是满洲贵族。

【答案】B

毛泽东思想

1.(2012·广东文综·16)周恩来说:“共产国际的领导同志都还担心我们离工人阶级太远了。我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。共产国际的一些同志听了之后大哗,不以为然。”对这段话的正确理解是( )

A.中国工人阶级尚未登上政治舞台 B.共产国际反对农民参加中国革命

C.中国奉行独立自主的和平外交政策 D.中国共产党坚持马克思主义中国化

【解析】关键信息:我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。从关键信息中的“在农村里经过长期斗争的锻炼”可挖掘出隐含的时间信息,可排除A项;而从关键信息中的“有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化”可知,D项正确,BC项无从反映,排除。

【答案】D

邓小平理论

1.(2008·广东单科·28)(12分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

问题:

(3)建设中国特色社会主义理论的提出,对我国社会主义道路的探索有何历史意义?(4分)

【解析】本题围绕中共的革命与经济建设的探索考查知识的再现、理解和综合分析能力。第(3)问根据邓小平理论的意义回答即可。

【答案】(3)第一次比较系统地回答了我国社会主义建设和发展的一系列基本问题;继承和发展了马克思主义;指导了中国新时期的社会主义建设。(4分)

“三个代表”的重要思想

科学技术发展的主要成就

1.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

“百花齐放、百家争鸣”方针

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

(4)通过以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

(4)认识者的立场、思想观念、所处时代环境等。(3分)

【评分说明】考生答案如超出要点但言之有理,可在每问总分范围内酌情给分。

2.(2010·广东文综·17)下列说法体现了“双百”方针内涵的是( ) A.“要革命派,不要流派” B.“争论会引起党内思想不一致”

C.“让样板戏占领革命舞台” D.“不打棍子、不戴帽子、不抓辫子”

【解析】“双百”方针是1956年,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出,在艺术问题上“百花齐放”和学术问题“百家争鸣”。目的在文艺工作和科学工作方面,要把一切积极因素都调动起来,更好地为人民服务。A、B、C选项提法刚好与之相左。

【答案】D

教育事业的发展

1.(2008·广东单科·13)建国后各时期的教育方针具有不同的时代特点。属于“文化大革命”

时期的教育方针是( )

A.“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”

B.“紧密结合阶级斗争和路线斗争的实际组织教学”

C.“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院”

D.“肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想”

【解析】A为80年代改革开放之后;B体现了文革时期以阶级斗争为纲的指导思想;C是1952年,肯定是为了“一五计划”的;D是1949年底召开的第一次全国教育工作会议,按照中国人民政治协商会议共同纲领规定的文化教育政策。

【答案】B

2.(2007·广东单科·15)20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大

部署是( )

A.开展真理标准问题的大讨论 B.实施科教兴国的战略

C.提出“三个面向”的教育方针 D.提出“百花齐放、百家争鸣”的方针

【解析】此题考查考生再认、再现历史事件和比较分析理解能力。科技兴国是当今社会热点,考生要抓住题目中的题眼“20世纪90年代”、“社会主义现代化“,再通过比较分析,就可以作出正确的选择了。

【答案】B

1.(2007·广东单科·29)(14分)阅读下列材料:

材料一 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料二 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。—1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

请结合所学知识回答:

(3)综合材料一和材料二的观点,分析中华人民共和国建立的影响。(6分)

【解析】(3)可从中华人民共和国建立以后在政治、经济、思想文化等方面的影响作答。

【答案】(3)新中国的建立,开辟了中国历史的新纪元,标志着反帝反封建的民主革命任务的完成,为现代化开辟了广阔的道路。①政治:成为一个独立自主的国家,进入了人民民主的新时代,建立了中国特色的民主政治制度;②经济:建立了新的经济制度,为新民主主义过渡到社会主义,实现国家繁荣和人民共同富裕创造了必要的前提;③思想文化:确立马克思主义毛泽东思想为指导思想,为社会主义文化的全面繁荣提供了必要条件。

民主政治制度的建设

1.(2012·广东文综·17)第一届全国人民代表大会召开前夕,发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号有( )

A.“为巩固新民主主义制度而斗争”

B.“争取社会主义在我国的完满实现”

C.“坚持‘百花齐放,百家争鸣’的方针”

D.“热烈庆祝社会主义的社会制度基本建立”

【解析】从所学知识可知,从题干中的“第一届全国人民代表大会召开前夕”可知时间信息,以及第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法,B项正确,A项排除;百花齐放,百家争鸣’是于1956年提出的,为了调动知识分子建设社会主义的积极性,C项排除;1956年底社会主义三大改造基本完成,标志着我国社会主义制度的基本确立,因此D项排除。

【答案】B

2.(2009·广东单科·12)《陕甘宁边区宪法原则》规定:“边区各少数民族,在居住集中地区得划定民族区,组织民族自治政权,在不与省宪抵触的原则下,得订立自治法规。”由此可知( )

A.陕甘宁边区是新中国成立后最早建立的民族自治区

B.共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想

C.新中国颁布的第一部具有宪法性质的法律是《陕甘宁边区宪法原则》

D.新中国的民族区域自治是根据《陕甘宁边区宪法原则》实行的

【解析】陕甘宁边区是抗日民族统一战线建立以后,原陕甘革命根据地根据国共两党的协议于1937年9月建立的,不是1949年10月新中国成立后建立的,新中国民族区域自治政策的依据是《共同纲领》和1954年宪法以及1984年通过的《民族区域自治法》,因此A、C、D三项表述都是错误的,早在陕甘宁边区时期,部分地区就实行了民族区域自治,说明共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想。

【答案】B

3.(2009·广东单科·13)我国某部宪法将国家性质表述为:“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”这一表述说明当时( )

A.三大改造尚未完成 B.资产阶级已被消灭

C.人民公社体制已经建立 D.经济基础还十分薄弱

【解析】社会主义是无产阶级专政的政权,而三大改造完成前,我国国家政权还是以工农联盟为基础的,包括民族资产阶级和小资产阶级在内的新民主主义政权,因此1954年宪法才将国家性质作此表述。

【答案】A

4.(2008·广东单科·12)与《中国人民政治协商会议共同纲领》不同,1954年《中华人民共和国宪法》( )

A.确立了政治协商制度 B.标志着社会主义改造的胜利完

C.提出了民族区域自治 D.为社会主义建设提供了法律保证

【解析】1954年宪法颁布时,三大改造还没有完成,社会主义制度没有建成。AC早在《共同纲领》就确定了。

【答案】D

5.(2007·广东单科·11)《共同纲领》在新中国历史上具有重要地位,因为它( )

A.确立了国家性质 B.确定了依法治国的方针

C.由全国人民代表大会制定 D.规定了社会主义建设的总目标

【解析】《共同纲领》是中国人民政治协商会议第一次会议通过的,起到了“临时宪法”的作用,规定中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,即确立了中国的国家性质。

【答案】A

“文化大革命”

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

【考点】中国特色社会主义建设的道路、“百花齐放、百家争鸣”方针

【解析】首先找到变化是“洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受”,是从否定到肯定。先要介绍70年代否定的原因,然后介绍80年代是改革开放,还要分析学术研究能够发生变化的原因。

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

2.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

改革开放以来民主与法制的建设

“一国两制”的理论与实践

20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)材料三中莎拉发现的现象在上世纪五六十年代时无法想象的,为什么?(4分)

【解析】第(3)题,结合问题中的时间信息,结合19世纪五六十年代中国的政治经济状况来分析。

【答案】(3)20世纪五六十年代处于冷战时期,中美两国彼此敌对;中国经济相对落后。(4分)

2.(2011·广东文综·18)图6是某杂志的封面。从中获取的历史信息是,当时( )

A.浮夸现象十分盛行

B.杂交水稻培育成功

C.中国人造卫星发射升空

D.科教兴国战略初见成效

【解析】解题的关键在于获取材料的相关信息,从材料中可知该事件发生

的时间为1958年。B项1973年杂交水稻培育成功;C项1970年中国人造

卫星发射升空;D项1995年提出科教兴国战略。B、C、D三项均与图片

时间不符,故不选。1958年党发动了大跃进,在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产

高指标为目标。高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风成为该运动的主要标志,与题意相符,故选

A项。

【答案】A

3.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。(10分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(2)问选择计划经济体制的要从国内面临任务和国际环境分析,其影响要注意从积极与消极、现实与长远角度分析。

【答案】

(2)选择原因:缺乏经验,借鉴苏联模式的经验;国内面临形势的需要(经济基础尤其是工业基础弱;增强国力、巩固国防);打破美国为首的西方国家对新中国的经济封锁、军事威胁、外交孤立急需发展国民经济; “一边倒”政策的影响。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

影响:使我国超额完成一五计划,初步改变了工业落后局面,为社会主义工业化和社会主义制度的建立奠定了基础;(2分)但长期重点发展重工业导致农业、轻工业长期滞后,人民生活水平长期处于较低水平;后来挫伤了生产者的积极性,生产部门缺乏活力,制约了国民经济的发展。(2分)

4.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(3)20世纪50年代中国工人地位大幅提高的历史背景是什么?(3分)

【答案】新中国成立,确立了工人阶级的领导地位;工业化。(3分)

5.(2009·广东单科·14)1959年某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表。从下表推出的符合史实的结论是( )

年代

1953

1954

1955

1956

1957

1958

增长率(%)

30.2

16.2

5.6

28.2

11.4

66

A.工业生产取得巨大成就

B.工业生产基础比较雄厚

C.中国已从落后的农业国变成先进的工业国

D.工业生产的最高增长率是最低增长率的近12倍

【解析】建国初期,由于帝国主义的长期掠夺,民族资本主义发展不充分,我国工业基础比较薄弱,因此我国的社会主义建设几乎是在一穷二白的基础上开始的,尽管取得了巨大成就,但时至今日我们也未能成为一个先进的工业国。1958年大跃进运动的开展,使浮夸风盛行,66%的增长率是虚假的,因此1958年增长率也不能说是增长率最低的1955年的12倍。表中没有出现严重左倾错误的一五计划期间平均两位数的增长率是可信的,我们可以从中看到我国工业建设取得的巨大成就。

【答案】A

6.(2008·广东单科·28)(12分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

问题:

(1)1958年前,新中国取得了哪些建设成就?(3分)

(2)为了“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?(4分)

【解析】本题围绕中共的革命与经济建设的探索考查知识的再现、理解和综合分析能力。第(1)问结合所学回答,难度不大。第(2)问根据时间信息“1958年”设问提示“严重失误”可以判断是“大”“人民公社化运动”。

【答案】(1)短期内完成了生产资料私有制的社会主义改造;建立了社会主义制度;一五计划超额完成。(5分)

(2)“大跃进”运动、人民公社化运动。忽视经济规律;超越国情。(4分)

7.(2007·广东单科·13)1961年5、6月间,中共中央在北京举行工作会议,决定在三年时间内减少2000万城镇人口。其主要目的是( )

A.推动农村教育事业的发展 B.加快城市化的进程

C.支援农村的经济体制改革 D.缓解国家的经济困难

【解析】解答本题时应与时代背景相联系。1959-1961年是我国的三年经济困难时期,因而此时国家采取相关措施的目的都是为了缓解国家的经济困难。

【答案】D

8.(2007·广东单科·30)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料二 中国的工业化是在农业生产力水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(3)新中国“一五”和“二五”计划期间,在农业方面开展了哪些运动?

【解析】注意扣住20世纪50年代这一关键时间点,接着找出这一时间点的运动。

【答案】(3)合作化运动、人民公社化运动。

十一届三中全会关于改革开放的决策

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

【考点】中国特色社会主义建设的道路、“百花齐放、百家争鸣”方针

【解析】首先找到变化是“洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受”,是从否定到肯定。先要介绍70年代否定的原因,然后介绍80年代是改革开放,还要分析学术研究能够发生变化的原因。

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

2.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

家庭联产承包责任制和国有企业改革

1.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(3)20世纪70年代以来,世界范围内兴起了经济调整之风。简述改革开放以来中国经济体制改革不断深化的表现。(6分)

(4)通过上述探究学习,你获得什么历史启示?(3分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(3)问实际上是对基础知识的再现与梳理结合课本内容即可回答。第(4)问属于开放型题目,实际上是对前面三个问题的总结认识,只要言之有理即可。

【答案】(3)深化表现:70年代末开始在农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制;(2分。若答出废除人民公社体制,建立乡、镇政府和村民委员会;建立乡镇企业,推动农业向商品化、社会化、专业化发展;21世纪开始取消农业税、试行土地流转承包同等赋分);1984年开始全面展开城市经济体制改革,由80年代的放权让利(改革管理体制、所有制结构、分配制度)到1992年开始建立现代企业制度;(2分)1992年开始逐步建立社会主义市场经济体制。(2分)

(4)经济政策(制度)的选择要立足国情并适时调整;各国经济建设要善于借鉴他国经验教训;经济思想(观念)与社会(国内与国际)政治、经济发展密切相关。(3分,考生言之有理,皆可得分。)

2.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

3.(2008·广东单科·15)农村家庭连产承包责任制( )

A.克服了分配中的平均主义 B.成为农业生产责任制的唯一形式

C.实现了农村土地的私有化 D.取代了人民公社的政权组织形式

【解析】家庭联产承包责任制的特点是实行“包产到户”,自主经营、自负盈亏,不仅改变了原来人民公社化的管理模式,也改变了生产分配方式,贯彻了按劳分配、多劳多得的原则,因而打破了过去的平均主义。故选A符合题意。

【答案】A

4.(2007·广东单科·30)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料二 中国的工业化是在农业生产力水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品供给短缺的制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业发展的要求就变得十分强烈。

——据孙代尧:《20世纪50年代中国急速向社会主义过渡的工业化背景分析》

(4)1978年后中国的农村经济体制发生了什么重大变化?对斯大林经济体制有何突破?

【解析】 “1978年后中国的农村经济体制”即回答农村改革的内容,对斯大林经济体制突破表现在这些改革起到的进步作用。

【答案】(4)实行家庭联产承包责任制;大力发展乡镇企业。改变了高度集中的经济体制;使农业和工业协调发展;兼顾了国家、集体和农民三者的利益,调动了农民的生产积极性。

对外开放格局的初步形成

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)中国产品后来大量进入普通美国家庭的历史原因有哪些?(6分)

【解析】结合改革开放等知识点,从政治和经济两个角度分析原因。

【答案】(3)70年代以后中美关系实现正常化;经济全球化趋势加强;中国改革开放,成为制造业大国;中国加入世贸组织。(6分)

1.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

社会主义市场经济体制的建立

1.(2010·广东文综·38)(28分)在历史发展的进程中,社会群体的兴衰与政治、经济和文化的变迁密切相关。结合所学知识,回答下列问题。

(4)中国“农民工”群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?(5分)

【答案】(4)家庭联产承包责任制解放了生产力,农村出现了剩余劳动力;(2分)城市化进

程加快、城市经济体制改革、对外开放、市场经济发展需要大量劳动力。(3分)

2.(2007·广东单科·14)邓小平l992年南方谈话贯穿的一个中心思想是,抓住有利时机,把有中国特色的社会主义事业全面推向前进。就外部环境而言,“有利时机”指的是( )

A.和平与发展成为时代的主题 B.经济危机使西方国家实力大减

C.世贸组织接纳中国为新成员 D.公正合理的国际新秩序已经建立

【解析】和平与发展成为时代的主题。B项表述不符事实,可排除;中国加入世贸组织是在2001年,故C项可排除;D项公正合理的国际新秩序是全世界共同努力的目标,还未建立,故表述错误。

【答案】A

新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则

1.(2013·广东文综·17)

右示材料说明当时( )

A.中美关系已经实现正常化

B.中国已有反霸统一战线构想

C.中国积极参与不结盟运动

D.中国奉行“一边倒”外交政策

【考点】现代中国的对外关系

【解析】这是毛泽东的三个世界理论。材料反映的是指出中间地带是反美或反苏的,可知此时我国与美苏关系不好,故排除A、D。中国并不不结盟运动的成员国,故C错。

【答案】B

2.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)材料三中莎拉发现的现象在上世纪五六十年代时无法想象的,为什么?(4分)

【解析】第(3)题,结合问题中的时间信息,结合19世纪五六十年代中国的政治经济状况来分析。

【答案】(3)20世纪五六十年代处于冷战时期,中美两国彼此敌对;中国经济相对落后。(4分)

3.(2011·广东文综·39)(27分)在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。(10分)

【解析】本题以研究性学习引入,以“经济政策(制度)的选择与探索为主题,综合考查中外经济建设,考查了考生对主干知识的理解和综合分析能力,同时切合时政热点——改革与经济转型,立足教材同时超越教材。第(2)问选择计划经济体制的要从国内面临任务和国际环境分析,其影响要注意从积极与消极、现实与长远角度分析。

【答案】

(2)选择原因:缺乏经验,借鉴苏联模式的经验;国内面临形势的需要(经济基础尤其是工业基础弱;增强国力、巩固国防);打破美国为首的西方国家对新中国的经济封锁、军事威胁、外交孤立急需发展国民经济; “一边倒”政策的影响。(6分,每点2分,答出其中三点即可)

影响:使我国超额完成一五计划,初步改变了工业落后局面,为社会主义工业化和社会主义制度的建立奠定了基础;(2分)但长期重点发展重工业导致农业、轻工业长期滞后,人民生活水平长期处于较低水平;后来挫伤了生产者的积极性,生产部门缺乏活力,制约了国民经济的发展。(2分)

4.(2010·广东文综·18)下表是我国某时期的国际邮件资费表(部分),从中可推出的符合史实的结论是( )

邮件种类

计费单位(每10克)

邮资(元)

航空

亚洲各国

0.32

苏联及东欧民主国家

0.48

西欧各国(捷克转)

0.48

西欧各国(香港转)

0.80

其他各洲

0.80

A.香港已经回归,成为中国与西欧交往的重要桥梁 B.改革开放前,中国没有与西方国家建立外交关系 C.捷克已加入欧盟,成为中国往西欧各国邮件的中转地 D.新中国外交史上,苏联及东欧民主国家曾有特殊地位

【解析】从国际邮件资费表可以看出,该时段为两大阵营对峙(冷战)时期,新中国外交史上,苏联及东欧民主国家曾有特殊地位。香港1997年回归,A说法不正确;B项明显可以排除;捷克2005年才加入欧盟,C不正确。

【答案】D

5.(2008·广东单科·14)1974年,毛泽东提出了著名的三个世界理论:苏、美两个超级大国属于第一世界,美国以外的西方国家属于第二世界,亚非拉广大发展中国家属于第三世界。这表明当时的中国( )

A.开始重视亚非拉国家的作用 B.无意与第一、第二世界搞好关系

C.已经放弃和平共处五项原则 D.强调国际政治的主题是反对霸权主义

【解析】在美苏两极争霸的背景下,毛泽东提出“三个世界”划分。毛泽东的战略思想指明了两个超级大国是当时造成世界不安和动乱的主要根源,它们推行霸权主义和强权政治,从而激起第三世界国家的强烈反对。中国作为第三世界国家的一员,坚决支持第三世界国家反对霸权主义的斗争,支持第二世界国家反对超级大国干涉和控制的斗争。中国坚决反对超级大国的扩张主义政策。

【答案】D

6.(2008·广东单科·27)阅读材料,结合所学知识回答问题。(16分)

材料二 几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德和身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——western concepts of china and the chinese,1840—1876,转引自周宁《鸦片帝国》

(3)简要分析材料三中的第⑥阶段形成的政治背景。(4分)

(4)从 “中国形象”的变化中,你获得了哪些启示?(3分)

【解析】本题以“中国形象”为切入点进行命题,主要考查学生对中国古代以及近现代发展的基本脉络的掌握情况,从材料中提取有效信息是解答本题的关键。第⑶问可以从不同阶段的历史特征及其背景分析,如1949—可以联系新中国成立对西方国家特别是美国的影响等等;第⑷问的启示可以把材料与问题结合起来进行归纳。

【答案】(3)第⑥阶段:中华人民共和国成立;中国奉行“一边倒”外交方针;美国实行冷战政策;朝鲜战争(2分)。

(4)增强国力;加强交流;理性对待(3分):

7.(2007·广东单科·12)和平共处五项原则的提出,表明( )

A.中国在西方世界赢得了广泛的盟友

B.中苏同盟关系出现了严重的裂痕

C.中国在外交政策上实现了明显的转变

D.“一边倒”战略取得了重大的胜利

【解析】和平共处五项原则的提出,既没有赢得广泛的西方盟友,也不是中苏同盟关系裂痕的因素,也不表明“一边倒”战略取得了重大的胜利。它的提出,超越了意识形态和社会制度的差异,体现出包容性和开放性的特点,表明新中国外交重大转变。

【答案】C

中国恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化和中日邦交正常化

1.(2012·广东文综·38)(25分)芸芸众生的日常生活是历史的重要内容,从中可见社会变

迁的轨迹。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料三 2005年底,美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——据《离开中国制造的一年》

(3)中国产品后来大量进入普通美国家庭的历史原因有哪些?(6分)

【解析】结合改革开放等知识点,从政治和经济两个角度分析原因。

【答案】(3)70年代以后中美关系实现正常化;经济全球化趋势加强;中国改革开放,成为制造业大国;中国加入世贸组织。(6分)

改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动

1.(2009·广东单科·27)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的阶级的社会差别。

——据(美)费正清《观察中国》

问题:

(3)1949年以来,中国参加了哪些国际组织,见证了“新中国傲立于世界民族之林”?

【解析】回顾教材和所学知识即可,如世界性组织和区域性组织都可以。

【答案】(3)重返联合国,加入亚太经济合作组织、世界贸易组织,参与建立上海合作组织等等。

物质生活和社会习俗的变化

1.(2011·广东文综·16)图5所示为乡村知识分子1913年的一则日记(部分),由此可见( )

A.作者不认同辛亥革命

B.作者主张全面学习西方

C.当时乡村社会习俗没有变化

D.当时民主共和观念深入人心

【解析】解题的关键在于扣住日记中的关

键词“大清宣统五年,正月初三”、“变

乱”等入手,可以年影射出该乡村知识分子的立场守旧,对辛亥革命持否定态度,故A项符

合题意;材料中虽然涉及社会生活的变化,但不足以表明作者主张全面学习西方以及当时民主

共和观念深入人心,故排除B、D;同时材料真实反映民国初年社会习俗的变化,故排除C。

故选A。

【答案】A

2.(2009·广东单科·11)下列歌谣中,不能反映民国初年社会风风尚的是( )

A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚 B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤

C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐 D. 改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

【解析】民国的建立促进了人们思想的解放,A、B、D三项分别从婚俗、服饰、打扮等方面反映了民国初年人们思想的进步,但是C项仍然是中国封建时代的传统风气。

【答案】C

3.(2007·广东单科·10)“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一

觞。”这一情景在上海最早可能出现于( )

A.明朝 B.清朝

C.民国 D.新中国

【解析】本题考查近代列强侵华所带来的影响。材料中所示西洋风味的生活方式在上海最早可能出现于清朝,通过1842年《南京条约》“上海”被开辟为通商口岸可得出。据史料记载,“一品香”是中国人在上海经营的第一家西菜馆,开办于19世纪60年代。答案为B。

【答案】B

交通、通讯工具的进步

大众传媒的发展

1.(2012·广东文综·39)(27分)词语和概念的变化,可以为探究历史提供重要信息。阅读下列材料,结合所学知识问答问题。

(4)从“经济”、“中学”、“粉丝”3个词语中任选1个,说明其含义或用法的历史变化。(3

分)

【解析】三个词语都与生活联系密切,任选一个,按时序述说含义或用法的变化过程即可。

【答案】(4)本问总分3分。考生言之有理,皆可得分。

【评分说明】考生答案如超出要点但言之成理,可在每问总分范围内酌情给分。第(4)问,指出一个时期的含义或用法,给1分,指出两个及以上时期的含义或用法,给3分。

孙中山的三民主义

1.(2013·广东文综·15)“革命,革命,剪掉辫子反朝廷;独立,独立,中国岂是鞑子的!”这首歌谣反映了当时( )

A.革命的主要目的是移风易俗 B.民族主义思想已影响到民众

C.民族区域自治思想深入人心 D.反对帝国主义成为思想主流

【考点】辛亥革命

【解析】从“剪掉辫子反朝廷”可知此时为清末,则此时的指导思想为旧三民主义,没有明确反帝。因而D项错。民族区域自治是新中国的政策,故C错。革命的主要目的是政权问题,故A错。

【答案】B

2.(2008·广东单科·7)《民报》创刊号刊登黄帝象(见右图)的主要目的是( )

A. 提倡民主自由 B. 宣传排满革命

C. 倡导个人崇拜 D. 反对帝国主义

【解析】孙中山在《民报》创刊号上,把同盟会的十六字纲领阐发为三民主义,其中的民族主义指的就是“驱除鞑虏”,指的是满洲贵族。

【答案】B

毛泽东思想

1.(2012·广东文综·16)周恩来说:“共产国际的领导同志都还担心我们离工人阶级太远了。我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。共产国际的一些同志听了之后大哗,不以为然。”对这段话的正确理解是( )

A.中国工人阶级尚未登上政治舞台 B.共产国际反对农民参加中国革命

C.中国奉行独立自主的和平外交政策 D.中国共产党坚持马克思主义中国化

【解析】关键信息:我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。从关键信息中的“在农村里经过长期斗争的锻炼”可挖掘出隐含的时间信息,可排除A项;而从关键信息中的“有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化”可知,D项正确,BC项无从反映,排除。

【答案】D

邓小平理论

1.(2008·广东单科·28)(12分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

问题:

(3)建设中国特色社会主义理论的提出,对我国社会主义道路的探索有何历史意义?(4分)

【解析】本题围绕中共的革命与经济建设的探索考查知识的再现、理解和综合分析能力。第(3)问根据邓小平理论的意义回答即可。

【答案】(3)第一次比较系统地回答了我国社会主义建设和发展的一系列基本问题;继承和发展了马克思主义;指导了中国新时期的社会主义建设。(4分)

“三个代表”的重要思想

科学技术发展的主要成就

1.(2009·广东单科·28)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料二 神舟六号尚在在这太空遨游,很多“搭车”企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

问题:

(2) 材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异?

【解析】第二问要求依据材料归纳意义,两则材料对比的并非差异,而是导致差异的背景,即原因。

【答案】(2)材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

“百花齐放、百家争鸣”方针

1.(2013·广东文综·39)(25分)历史认识是人们对历史事物的描述、看法和评价。阅读材料,回答问题。

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的

原因。(8分)

(4)通过以上问题的回答,你认为历史认识受到哪些因素的影响?(3分)

【答案】

(3)“文化大革命”时期,以阶级斗争为纲;十一届三中全会后,“双百”方针恢复;实行改革

开放,以经济建设为中心。(8分)

(4)认识者的立场、思想观念、所处时代环境等。(3分)

【评分说明】考生答案如超出要点但言之有理,可在每问总分范围内酌情给分。

2.(2010·广东文综·17)下列说法体现了“双百”方针内涵的是( ) A.“要革命派,不要流派” B.“争论会引起党内思想不一致”

C.“让样板戏占领革命舞台” D.“不打棍子、不戴帽子、不抓辫子”

【解析】“双百”方针是1956年,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出,在艺术问题上“百花齐放”和学术问题“百家争鸣”。目的在文艺工作和科学工作方面,要把一切积极因素都调动起来,更好地为人民服务。A、B、C选项提法刚好与之相左。

【答案】D

教育事业的发展

1.(2008·广东单科·13)建国后各时期的教育方针具有不同的时代特点。属于“文化大革命”

时期的教育方针是( )

A.“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”

B.“紧密结合阶级斗争和路线斗争的实际组织教学”

C.“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院”

D.“肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想”

【解析】A为80年代改革开放之后;B体现了文革时期以阶级斗争为纲的指导思想;C是1952年,肯定是为了“一五计划”的;D是1949年底召开的第一次全国教育工作会议,按照中国人民政治协商会议共同纲领规定的文化教育政策。

【答案】B

2.(2007·广东单科·15)20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大

部署是( )

A.开展真理标准问题的大讨论 B.实施科教兴国的战略

C.提出“三个面向”的教育方针 D.提出“百花齐放、百家争鸣”的方针

【解析】此题考查考生再认、再现历史事件和比较分析理解能力。科技兴国是当今社会热点,考生要抓住题目中的题眼“20世纪90年代”、“社会主义现代化“,再通过比较分析,就可以作出正确的选择了。

【答案】B

同课章节目录