15《我与地坛》课件(共17张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛》课件(共17张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 17:29:44 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

无臂钢琴师刘伟在《中国达人秀》的舞台上介绍自己时说:“ 我觉得在我的人生中,只有两条路,要么赶紧死,要么精彩的活着”。人又该怎样活着?又该怎样看待人生的挫折?是每个人在生活之中都难免去想又很难有答案的问题,也是历来文学家在其作品中忍不住想去探讨和表达的话题,今天我们就一起来看看作家史铁生对这两个问题是怎么看、怎么写的。

导入

自然天地与生命哲思

——《我与地坛》

史铁生

“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”

第 壹 篇 章

梳理所写景物,分析“地坛”意义

第 贰 篇 章

理解景物与母亲、作者对生命的思考之间的关系

第 叁 篇 章

品读佳句,体会其哲理及表达效果;对比阅读,发现新思

第 壹 篇 章

梳理所写景物,分析“地坛”意义

1.地坛有什么特点?

一、解题、析关键句

2.作者为什么喜欢到地坛去?作者为什么要逃避?

3. “一个世界”指什么?“另一个世界”又指什么?

4. 在作者的人生经历中,地坛起到了什么样的作用?

5. 课文分为两个部分,一部分写地坛、一部分写母亲,二者有什么关联?

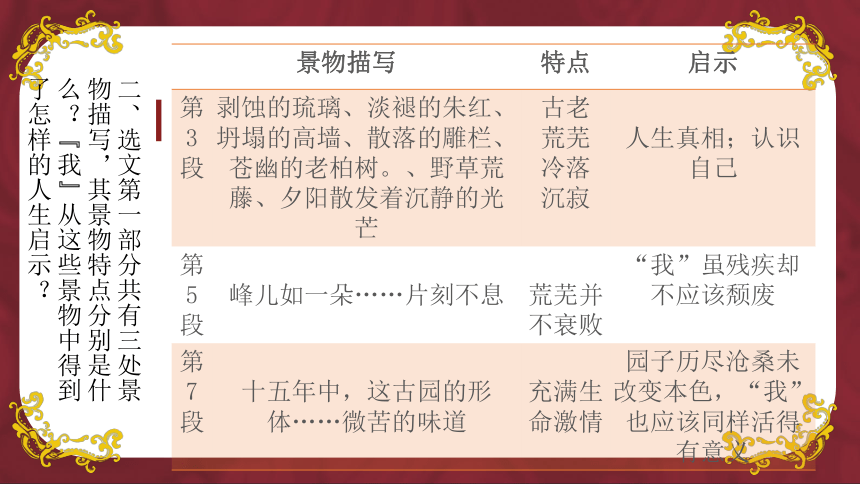

二、选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?

景物描写 特点 启示

第3段 剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍塌的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树。、野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒 古老 荒芜 冷落 沉寂

人生真相;认识自己

第5段 峰儿如一朵……片刻不息 荒芜并不衰败 “我”虽残疾却不应该颓废

第7段 十五年中,这古园的形体……微苦的味道 充满生命激情 园子历尽沧桑未改变本色,“我”也应该同样活得有意义

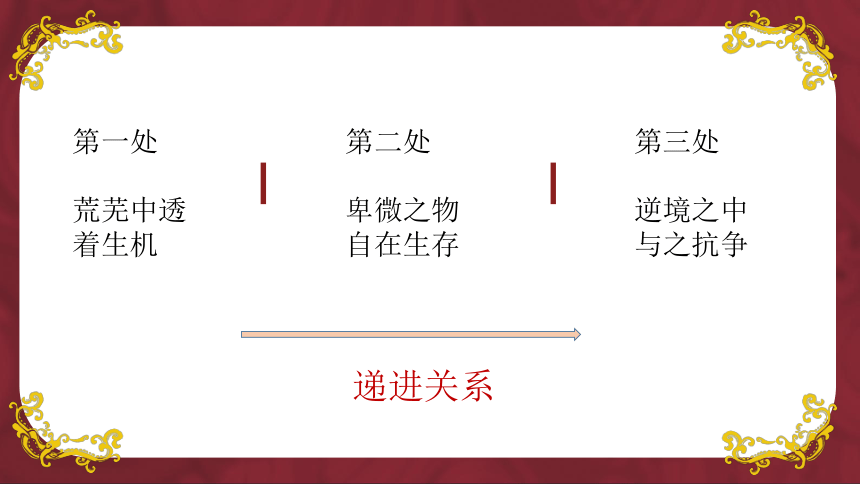

第一处

荒芜中透着生机

第二处

卑微之物自在生存

第三处

逆境之中

与之抗争

递进关系

第 贰 篇 章

理解景物与母亲、作者对生命的思考之间的关系

一、剖析史铁生的精神家园

1.文章是节选的内容,整体来看前半部分是追寻,后半部分是解答。史铁生“追寻”了哪些“问题”?

(1)我的身体残疾了,我的生命是不是就此结束吧,是不是就一死了之算了?也就是说,我该不该去死?

(2)我为什么要出生?

(3)我应该怎样活?

地坛帮他解决了第一个问题

第二个问题则不是由他一个人完成的,他精神跋涉的每一步,都有人伴他而行,文章第二部分写的就是其中最重要的人——他的母亲。

第三个问题是作者追思的“心魂”。当作者对前两个问题“想了好几年”后终于想明白了,终于感悟到“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,感悟到“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实”的时候,实际已经找到答案了,已经对那“生”与“死”这两个问题释然了,解答了。最关键的问题是怎样活下去?——为了什么活下去?以什么样的精神状态活下去?怎样面对冷酷、残忍、不公平的命运?

“爱的弘扬是唯一的拯救之路”

1. 研读《我与地坛》第二部分。思考:“我”对母亲的回忆中,刻画了哪些场景,以及在这些场景中,母亲的行为、心理、形 象分别是怎么样的。完成下面表格。

二、分析“母亲”形象和意义

场景、行为

心理、形象

玉树后庭花

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

想问不敢问、无言地准备

心神不定、坐卧难宁

四处张望、悄悄转身、缓缓离去

包容、隐忍

痛苦、惊恐

惊慌、担忧

艰难的命运

坚忍的意志

毫不张扬的爱

母爱之深沉真挚

行动描写、心理描写、侧面烘托

回忆母亲,实际上是写史铁生对母亲的“理解”。作者的反思和怀念中,表现了深深的悔恨和内疚。母亲的爱是默默的、不张扬的,母亲完全是在苦难的折磨中完成了自己的生命。母亲的爱、母亲的意志、母亲的命运、母亲的苦难,让“我”明白了生存的意义、生存的价值,也让“我”在逆境中更加坚强。地坛和母爱是作者生命的两个精神支点。

2. 母亲对“我”有着怎样的生命意义?“我”对母亲又是一种怎样的感情?

第 叁 篇 章

品读佳句,体会其哲理及表达效果;对比阅读,发现新思

《资源与评价》 P115

比较同类景物在不同文本中的形象与手法:《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》三个文本中都有对树这个意象的描绘,结合作者想要营造的意景和情感,比较其写法上的差异,填写上表。

文本 语言 抒情 行文

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

短句:简练

白描:朴素

叠词:繁复

比喻:典雅

长句:严谨

反复:强烈

长句:严谨

反复:强烈

移步换景

定点观察

反复渲染

寓理于景

首尾呼应有对比,以情驭景,夹以议论

由实而虚,实际路线和心灵轨迹重合的严谨环路

跳脱随性、自由不拘、碎片化的复调形式

无论是郁达夫、朱自清还是半个多世纪后的史铁生,他们的苦楚因了特定的时代原因和命运安排,一肚子的痛苦而又无从说起、难对人言,于是他们都想寻个幽僻的、清静的、冷落的所在,这里又不能全然是“死”的,必须得有一份生气,有某种美丽,可以让一个觉得自己没有被命运善待的人,原来也有机会、有权力获得平静和力量。其实纵观中国文人的许多作品,现实不如意时,他们总会或者总向往着归向自然,隐身山间,躬耕田园,垂纶江畔,总是以某一种和自然交流生命思索的方式,来安顿自己的人生。

小结

无臂钢琴师刘伟在《中国达人秀》的舞台上介绍自己时说:“ 我觉得在我的人生中,只有两条路,要么赶紧死,要么精彩的活着”。人又该怎样活着?又该怎样看待人生的挫折?是每个人在生活之中都难免去想又很难有答案的问题,也是历来文学家在其作品中忍不住想去探讨和表达的话题,今天我们就一起来看看作家史铁生对这两个问题是怎么看、怎么写的。

导入

自然天地与生命哲思

——《我与地坛》

史铁生

“写作不是为了反映生活,而是以寻找以创造去实现人生,生命就是一个寻找和创造的过程,人以此过程而为人。”

第 壹 篇 章

梳理所写景物,分析“地坛”意义

第 贰 篇 章

理解景物与母亲、作者对生命的思考之间的关系

第 叁 篇 章

品读佳句,体会其哲理及表达效果;对比阅读,发现新思

第 壹 篇 章

梳理所写景物,分析“地坛”意义

1.地坛有什么特点?

一、解题、析关键句

2.作者为什么喜欢到地坛去?作者为什么要逃避?

3. “一个世界”指什么?“另一个世界”又指什么?

4. 在作者的人生经历中,地坛起到了什么样的作用?

5. 课文分为两个部分,一部分写地坛、一部分写母亲,二者有什么关联?

二、选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?

景物描写 特点 启示

第3段 剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍塌的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树。、野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒 古老 荒芜 冷落 沉寂

人生真相;认识自己

第5段 峰儿如一朵……片刻不息 荒芜并不衰败 “我”虽残疾却不应该颓废

第7段 十五年中,这古园的形体……微苦的味道 充满生命激情 园子历尽沧桑未改变本色,“我”也应该同样活得有意义

第一处

荒芜中透着生机

第二处

卑微之物自在生存

第三处

逆境之中

与之抗争

递进关系

第 贰 篇 章

理解景物与母亲、作者对生命的思考之间的关系

一、剖析史铁生的精神家园

1.文章是节选的内容,整体来看前半部分是追寻,后半部分是解答。史铁生“追寻”了哪些“问题”?

(1)我的身体残疾了,我的生命是不是就此结束吧,是不是就一死了之算了?也就是说,我该不该去死?

(2)我为什么要出生?

(3)我应该怎样活?

地坛帮他解决了第一个问题

第二个问题则不是由他一个人完成的,他精神跋涉的每一步,都有人伴他而行,文章第二部分写的就是其中最重要的人——他的母亲。

第三个问题是作者追思的“心魂”。当作者对前两个问题“想了好几年”后终于想明白了,终于感悟到“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,感悟到“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实”的时候,实际已经找到答案了,已经对那“生”与“死”这两个问题释然了,解答了。最关键的问题是怎样活下去?——为了什么活下去?以什么样的精神状态活下去?怎样面对冷酷、残忍、不公平的命运?

“爱的弘扬是唯一的拯救之路”

1. 研读《我与地坛》第二部分。思考:“我”对母亲的回忆中,刻画了哪些场景,以及在这些场景中,母亲的行为、心理、形 象分别是怎么样的。完成下面表格。

二、分析“母亲”形象和意义

场景、行为

心理、形象

玉树后庭花

场景 行为 心理 形象

门口送“我”

家中等“我”

园中找“我”

想问不敢问、无言地准备

心神不定、坐卧难宁

四处张望、悄悄转身、缓缓离去

包容、隐忍

痛苦、惊恐

惊慌、担忧

艰难的命运

坚忍的意志

毫不张扬的爱

母爱之深沉真挚

行动描写、心理描写、侧面烘托

回忆母亲,实际上是写史铁生对母亲的“理解”。作者的反思和怀念中,表现了深深的悔恨和内疚。母亲的爱是默默的、不张扬的,母亲完全是在苦难的折磨中完成了自己的生命。母亲的爱、母亲的意志、母亲的命运、母亲的苦难,让“我”明白了生存的意义、生存的价值,也让“我”在逆境中更加坚强。地坛和母爱是作者生命的两个精神支点。

2. 母亲对“我”有着怎样的生命意义?“我”对母亲又是一种怎样的感情?

第 叁 篇 章

品读佳句,体会其哲理及表达效果;对比阅读,发现新思

《资源与评价》 P115

比较同类景物在不同文本中的形象与手法:《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》三个文本中都有对树这个意象的描绘,结合作者想要营造的意景和情感,比较其写法上的差异,填写上表。

文本 语言 抒情 行文

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

短句:简练

白描:朴素

叠词:繁复

比喻:典雅

长句:严谨

反复:强烈

长句:严谨

反复:强烈

移步换景

定点观察

反复渲染

寓理于景

首尾呼应有对比,以情驭景,夹以议论

由实而虚,实际路线和心灵轨迹重合的严谨环路

跳脱随性、自由不拘、碎片化的复调形式

无论是郁达夫、朱自清还是半个多世纪后的史铁生,他们的苦楚因了特定的时代原因和命运安排,一肚子的痛苦而又无从说起、难对人言,于是他们都想寻个幽僻的、清静的、冷落的所在,这里又不能全然是“死”的,必须得有一份生气,有某种美丽,可以让一个觉得自己没有被命运善待的人,原来也有机会、有权力获得平静和力量。其实纵观中国文人的许多作品,现实不如意时,他们总会或者总向往着归向自然,隐身山间,躬耕田园,垂纶江畔,总是以某一种和自然交流生命思索的方式,来安顿自己的人生。

小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读