生活中的立体图形2[上学期]

图片预览

文档简介

1. 生活中的立体图形 (第2课时)

教学目标

(1) 教学知识点

1、 通过丰富的案例,进一步认识点、线、面,初步感受点、线、面之间的关系。

2、 进一步经历从现实世界中抽象出图形的过程,从构成图形的基本元素的角度认识常见几何体的某些特征。

(2) 能力训练要求

让学生通过大量的实例,通过观察、分析、抽象概括,提高认识空间图形的能力。

(3) 情感与价值观要求

1、 在已有知识的基础上,鼓励学生从大量的实例中认真主动的思考,形成独立思考问题的习惯。

2、 鼓励学生通过观察、分析,提高学生合作交流的意识,并在与同伴交流的过程中,激发学生学习数学的激情。

教学重点

1、 认识点、线、面,初步感受点、线、面的关系。

2、 从构成图形的基本元素的角度进一步认识常见几何体的某些特征。

教学难点

1、 认识“点动成线、线动成面、面动成体”的事实。

2、 认识“面与面相交得到线,线与线相交得到点”的事实。

教学方法

发现法:学生在教师的引导下,通过对大量的事实进行观察、分析、交流,让学生主动的发现“点动成线、线动成面、面动成体”及“面与面相交得到线,线与线相交得到点”的事实。

课前准备

常见的几何体:正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱等。Powerpoint课件,几何画板课件。

教学过程

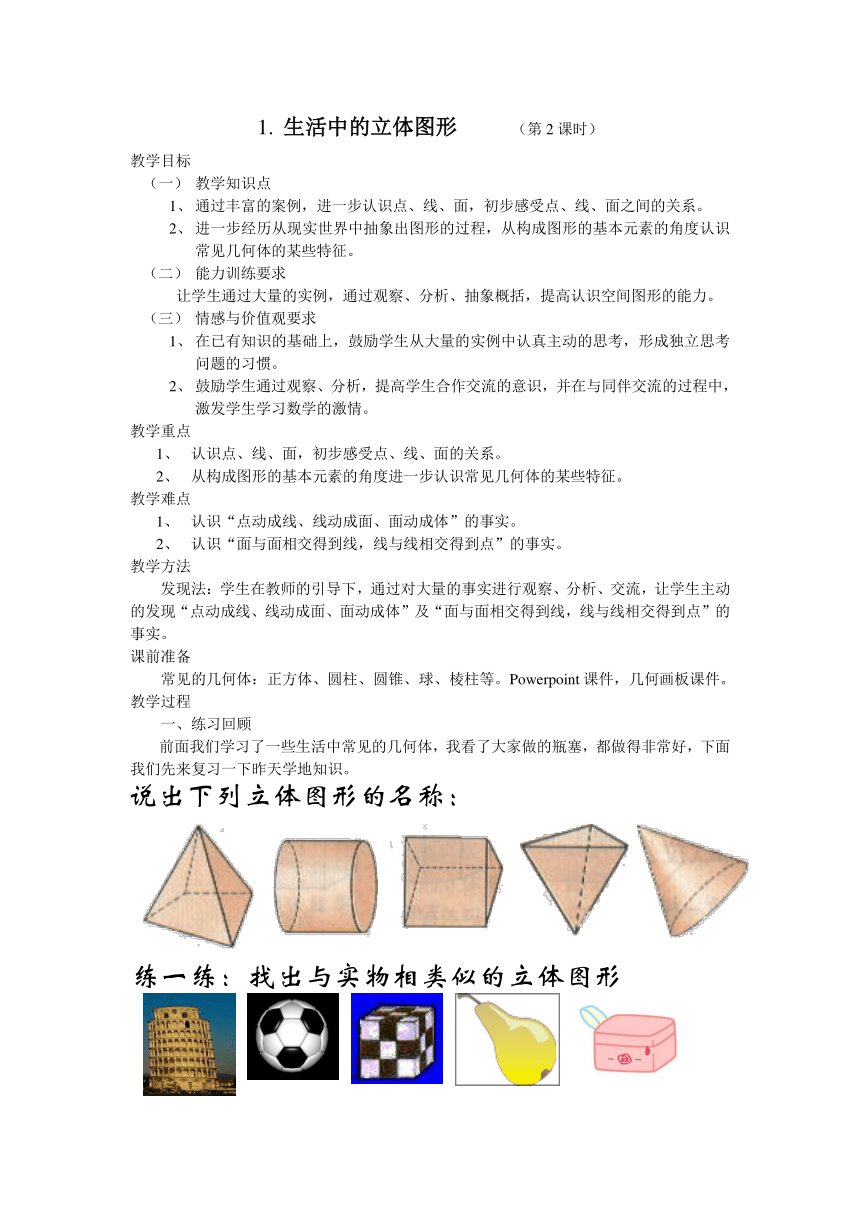

一、练习回顾

前面我们学习了一些生活中常见的几何体,我看了大家做的瓶塞,都做得非常好,下面我们先来复习一下昨天学地知识。

二、引入新课

我们知道世界万物都是有一些基本元素构成的,比如说我们人体,基本上就是由一个个细胞组成的。昨天我请大家课后思考,这些我们所知道的立体图形又是由什么构成的呢?(有学生会知道是由点、线、面构成,如没人回答,则老师直接提出由点、线、面构成)教师在黑板上画出点、线(直线、曲线)、面(平面、曲面)(曲面可以先用纸演示一下,再画在黑板上,让同学想象一下,这个代表曲面)。

三、讲授新课

我们来看,我们的书其实就是——长方体,那大家看,它有几个点、几条边、几个面组成?(8、12、6)有些同学觉得学数学没用,其实我们在生活中不知不觉地在使用着数学。就如我们在地图上找一个城市,其实就是找——点,那如果找从南京怎么到上海,其实就是找——线。题外话:上次我在电视上看到一个节目,一个小孩被人贩拐走后又被警察救回。在警局,警察让他画出被拐以后走过的大概路线,那小孩就很自然的用点代表地点,线代表路线在纸上刷刷画了起来。其实这时候他是在使用我们数学上的知识。大家现在回想一下,是不是我们也在生活中不知不觉的使用数学呢。言归正传,大家看我手中的正方体,线与线相交得到什么?——点(如果回答是顶点,可在黑板上直接画两相交的线,问这还是叫顶点吗?)那面与面相交呢?——线(也可以用书本给学生展示以下)

好,下面我们来议一议

(由学生回答)

同学们回答得都很好,现在我们看黑板,这是什么?(画一点)如果我密密麻麻的一路点下去,成了什么?(在黑板上画)(生答:线)好,我们不难发现现在黑板上是一条线了吧。说明点动成线。那线动呢——成面(生答),面动呢——成体(生答)。很好,大家可以看一下演示。(用几何画板演示)[显示图在下页]

现在请大家回过来想一想,我们在生活中是不是也有很多这种“点动成线、线动成面、面动成体”的实例呢?

点动成线:陀螺上画一红点,旋转是成一个圆;流星;激光……

线动成面:电扇、扇子、车子前镜的刮玻璃时……

面动成题:灯笼、手风琴、切土豆成一片片相当于面,组起来就成一个体了……

几何画板演示图:

最后把习题1.2讲一下

四、课堂小结

这堂课我们学习了构成图形的基本元素是点、线、面。并且了解到线与线相交得到点,面与面相交得到线。最后通过大量的实例体会了点动成线,线动成面,面动成体的规律。

五、布置作业

1、 练习册第一节作完

2、 用一张纸做一个五棱柱(做不出来不要紧,但每个人一定要试着做一做)

练一练:找出与实物相类似的立体图形

圆柱

圆锥

球体

正方体

说出下列立体图形的名称:

长方体

圆锥

说一说:下列实物中有哪些立体图形

做一做:

请你动手做立体图形。

试一试:

用6根牙签能否组成四个一样大的三角形?

(1)正方形是有几个面围成的?圆柱是由几个面围成的?它们都是平的吗?

(2)圆柱的侧面和底面相交成几条线?它们是直的还是曲的?

(3)正方体有几个顶点?经过每个顶点有几条棱?

教学目标

(1) 教学知识点

1、 通过丰富的案例,进一步认识点、线、面,初步感受点、线、面之间的关系。

2、 进一步经历从现实世界中抽象出图形的过程,从构成图形的基本元素的角度认识常见几何体的某些特征。

(2) 能力训练要求

让学生通过大量的实例,通过观察、分析、抽象概括,提高认识空间图形的能力。

(3) 情感与价值观要求

1、 在已有知识的基础上,鼓励学生从大量的实例中认真主动的思考,形成独立思考问题的习惯。

2、 鼓励学生通过观察、分析,提高学生合作交流的意识,并在与同伴交流的过程中,激发学生学习数学的激情。

教学重点

1、 认识点、线、面,初步感受点、线、面的关系。

2、 从构成图形的基本元素的角度进一步认识常见几何体的某些特征。

教学难点

1、 认识“点动成线、线动成面、面动成体”的事实。

2、 认识“面与面相交得到线,线与线相交得到点”的事实。

教学方法

发现法:学生在教师的引导下,通过对大量的事实进行观察、分析、交流,让学生主动的发现“点动成线、线动成面、面动成体”及“面与面相交得到线,线与线相交得到点”的事实。

课前准备

常见的几何体:正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱等。Powerpoint课件,几何画板课件。

教学过程

一、练习回顾

前面我们学习了一些生活中常见的几何体,我看了大家做的瓶塞,都做得非常好,下面我们先来复习一下昨天学地知识。

二、引入新课

我们知道世界万物都是有一些基本元素构成的,比如说我们人体,基本上就是由一个个细胞组成的。昨天我请大家课后思考,这些我们所知道的立体图形又是由什么构成的呢?(有学生会知道是由点、线、面构成,如没人回答,则老师直接提出由点、线、面构成)教师在黑板上画出点、线(直线、曲线)、面(平面、曲面)(曲面可以先用纸演示一下,再画在黑板上,让同学想象一下,这个代表曲面)。

三、讲授新课

我们来看,我们的书其实就是——长方体,那大家看,它有几个点、几条边、几个面组成?(8、12、6)有些同学觉得学数学没用,其实我们在生活中不知不觉地在使用着数学。就如我们在地图上找一个城市,其实就是找——点,那如果找从南京怎么到上海,其实就是找——线。题外话:上次我在电视上看到一个节目,一个小孩被人贩拐走后又被警察救回。在警局,警察让他画出被拐以后走过的大概路线,那小孩就很自然的用点代表地点,线代表路线在纸上刷刷画了起来。其实这时候他是在使用我们数学上的知识。大家现在回想一下,是不是我们也在生活中不知不觉的使用数学呢。言归正传,大家看我手中的正方体,线与线相交得到什么?——点(如果回答是顶点,可在黑板上直接画两相交的线,问这还是叫顶点吗?)那面与面相交呢?——线(也可以用书本给学生展示以下)

好,下面我们来议一议

(由学生回答)

同学们回答得都很好,现在我们看黑板,这是什么?(画一点)如果我密密麻麻的一路点下去,成了什么?(在黑板上画)(生答:线)好,我们不难发现现在黑板上是一条线了吧。说明点动成线。那线动呢——成面(生答),面动呢——成体(生答)。很好,大家可以看一下演示。(用几何画板演示)[显示图在下页]

现在请大家回过来想一想,我们在生活中是不是也有很多这种“点动成线、线动成面、面动成体”的实例呢?

点动成线:陀螺上画一红点,旋转是成一个圆;流星;激光……

线动成面:电扇、扇子、车子前镜的刮玻璃时……

面动成题:灯笼、手风琴、切土豆成一片片相当于面,组起来就成一个体了……

几何画板演示图:

最后把习题1.2讲一下

四、课堂小结

这堂课我们学习了构成图形的基本元素是点、线、面。并且了解到线与线相交得到点,面与面相交得到线。最后通过大量的实例体会了点动成线,线动成面,面动成体的规律。

五、布置作业

1、 练习册第一节作完

2、 用一张纸做一个五棱柱(做不出来不要紧,但每个人一定要试着做一做)

练一练:找出与实物相类似的立体图形

圆柱

圆锥

球体

正方体

说出下列立体图形的名称:

长方体

圆锥

说一说:下列实物中有哪些立体图形

做一做:

请你动手做立体图形。

试一试:

用6根牙签能否组成四个一样大的三角形?

(1)正方形是有几个面围成的?圆柱是由几个面围成的?它们都是平的吗?

(2)圆柱的侧面和底面相交成几条线?它们是直的还是曲的?

(3)正方体有几个顶点?经过每个顶点有几条棱?

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择