第二节 人口迁移和人口流动(教案)

图片预览

文档简介

第一单元 人口与地理环境

第二节 人口迁移和人口流动(教案)

一、教材分析

本章第一节中人口增长主要讲述人口的自然增长,实际上,由人口迁移引起的人口的机械增长也能引起人口数量的变化,同时人口迁移也改变着迁入地和迁出地人口的分布状况,因此本节内容起到了承上启下的作用。教材针对人口移动从概念到原理,从历史到现实。

二、教学目标

(一).知识目标:

1.了解人口迁移的概念和分类。

2.探究人口迁移的特点,举例说明人口迁移的主要原因。

3.正确认识人口迁移客观存在及其正、负影响。

4.通过有关人口移动的讨论,学会全面地、客观地分析某一具体的人口迁移现象。

(二)能力目标::

1.通过分析人口迁移与人口移动两概念的关系,明确不同地理概念的区别与联系,从而提高学生的观察能力,分析能力和判断能力。

2.过剖析人口迁移的基本原因推力拉力作用,帮助学生进一步理解各因素对人口迁移的影响,使学生学会正确看待各地理事物之间的联系。

3.在讨论过程中,引导学生团结协作,大胆表达、交流,发展学生学会合作、与人交往的能力。

(三)情感、态度和价值观目标:

1.通过人口迁移的学习,使学生能够结合生活实际,解释生活中的实际问题,用科学的理念、发展的观点看待生活。

2.激发学生探究地理问题的兴趣,养成求真求实的科学态度,形成正确的世界观。

3.培养学生高度的民族自豪感和爱国主义精神。

4.培养学生正确的人口观和环境观。

三、教学重点难点

重点:人口迁移的原因 ;人口移动对环境所产生的影响

难点:人口迁移的概念;人口移动的动因

四、学情分析

高一的学生属于平行分班,没有实验班,学生对人口有所了解,但对于人口迁移和人口流动了解很少,所以讲解时需要细致。对于人口迁移的特点,人口迁移的主要原因了解更少,讲解时应多提供一些合适的案例。

五、教学方法

实例分析法、归纳法、图示法

六、课前准备

1.学生的学习准备:预习课本知识,完成学案。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案,人口迁移和流动图片。

3.教学环境的设计和布置:四人一组,准备探究学习。

七、课时安排:2课时

八、教学过程

(一)预习检查、总结疑惑

检查落实了学生的学案完成情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

引言:1979年以前,深圳市只是一个拥有2万人口的小镇,1980年设立经济特区后,全国各地的人口源源不断地迁入,人口迅速增长,到1999年底,该市人口达到119万,深圳市也成为一个重要的工业 商贸和旅游城市,2000年第五次全国人口普查,深圳市总人口700.9万,其中户籍人口124.9万,外来人口577万,占总人口的82.1%。请思考:深圳市的人口增长如此之快的原因是什么 这种变化对深圳市的发展产生了什么影响

导入:从全球来看人口的增长只取决于人口的出生和死亡,但对一个地区来说,人口增长除了受出生率、死亡率的影响外,还受人口迁移的影响。

(三)合作探究、精讲点拨。

一、人口的迁移

一个地区人口数量的变化,包括人口自然增减和人口移动。

1.人口迁移的定义

人口移动包括人口迁移和人口流动两个方面,人口迁移人口居住地永久性或长期性改变的人口移动,人口流动则指临时或短期离开原居住地而不变更户籍的人口移动

主要从这几个方面去理解:

第一,人们总是不断地进行空间移动,但不能把所有的空间移动都当做人口迁移,只有那些居住地发生“永久性”和“长期”变化的运动,才被当做人口迁移。这就是人口迁移的时间性。强调人口迁移的时间性,就是要把人口迁移与人们每天在工作地与居住地之间的通勤往返、外了购物、出差等活动区分开。另处,按照这一定义,游牧民的迁徙、季节的季节流动、有两处或多处居住地的人在不同居住地之间的流动等,也不应包括在人口迁移之中。

第二、人口迁移的必须以居住地的改变为条件,即迁移发生前后,人们的居住地各不相同,而居住地的改变包含有人口迁移必须超过“一定距离”。

2.不同阶段的人口迁移特征、原因及对经济、社会的影响

阅读P8~10,思考:在不同的历史阶段,哪些因素影响了人口迁移?不同阶段有什么特点?

点拨:

(1)人类社会早期:自然条件是影响人口迁移的最主要因素。

(2)古代农业社会:土地开垦的吸引或逃避灾荒、战乱、宗教迫害等,是造成人口迁移的主要原因。

(3)15~19世纪:地理大发现,人口迁移的主流是由“旧大陆”流向“新大陆”,由已开发地区向未开发地区迁移。

(4)第二次世界大战后:永久性移民减少,迁移形式多样化。政治性的国际人口迁移急剧增加,国际人口迁移的流向发生很大变化。

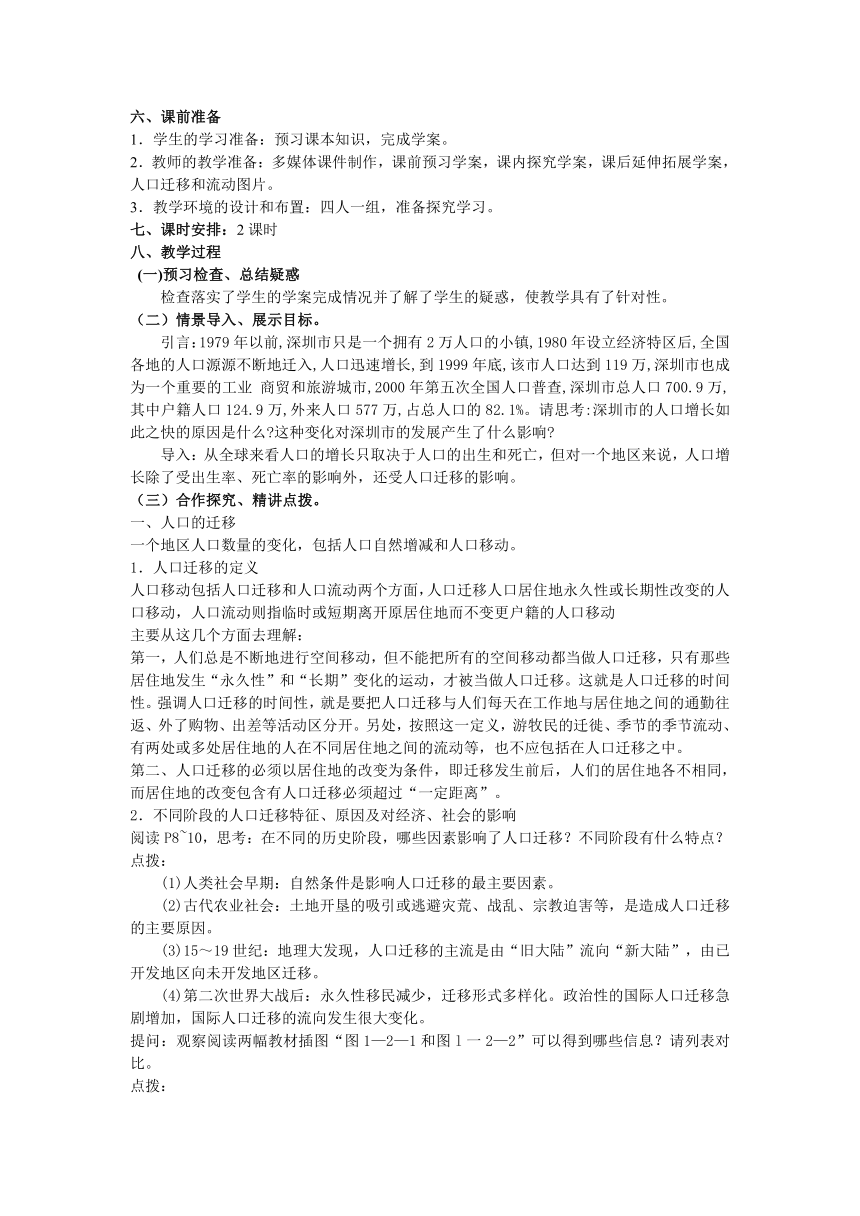

提问:观察阅读两幅教材插图“图1—2—1和图l一2—2”可以得到哪些信息?请列表对比。

点拨:

①两图中箭头表示出世界人口的迁出地和迁入地:15~19世纪的人口迁出地主要是欧洲和非洲,迁入地主要是南北美洲和大洋洲;二战后的国际人口迁出地主要是亚非拉地区,东欧也是人口迁出地之一,迁入地主要是西欧、美国、大洋洲。 ’

②从人口迁移的变化来看:欧洲由人口迁出变为人口迁入;南美洲由人口迁入变为人口迁出;美国和大洋洲仍然是人口迁入区。

③人口迁移的原因:

15~19世纪。欧洲人迁往“新大陆”的原因是资本主义的扩张,条件是“地理大发现”;非洲人迁往“新大陆”的原因是欧洲殖民者的野蛮“贩运”,是一种历史上规模最大、持续时间最长的强制性国际移民。 二战后,东欧一些国家重新划定国界,导致人口迁移;印度和巴基斯坦两国的分治,形成亚洲最大的一次国际移民;非洲独立的国家遣返原来的殖民者等都是政治因素导致的人口迁移。而大批美洲人返回欧洲,拉丁美洲和亚洲人口迁往美国,以及大批外籍工人和技术移民等,属于经济发展不平衡导致的移民。当然,一些特殊的原因也可以引发移民,如阿富汗战争引起的移民,非洲荒漠化、前苏联切尔诺贝利核电站泄漏等灾害导致的环境移民。 提示:对任何国际移民现象的原因分析,都需要根据具体情况进行具体分析,不能生搬硬套。如,太平洋岛国“瑙鲁”举国移民的原因是什么 应该从岛国的环境特点,地势低平,结合“全球变暖”导致的危害分析,原因是环境变化的结果。

表格如下:

人口迁移 15—19世纪 第二次世界大战以后

人口迁移路线 由非洲跨过大西洋到达美洲;由欧洲向西到达美洲,向东到达大洋洲 由亚洲向东到北美洲,向南到大洋洲,向西到欧洲由南美洲向北到北美洲;另外还有因为灾害和战争而引起的迁移路线

人口迁移特点 旧大陆→新大陆。已开发国家→未末发国家。欧洲殖民者野蛮贩运非洲黑奴,是人类历史上规模最大、持续时间最长的强制性国际移民 永久性移民的比例明显减少,迁移形式趋于多样化。具体表现为政治性的国际人口迁移急剧增加;国际人口迁移的流向变化大;新兴城市、旅游业和新兴产业也造成人口迁移。

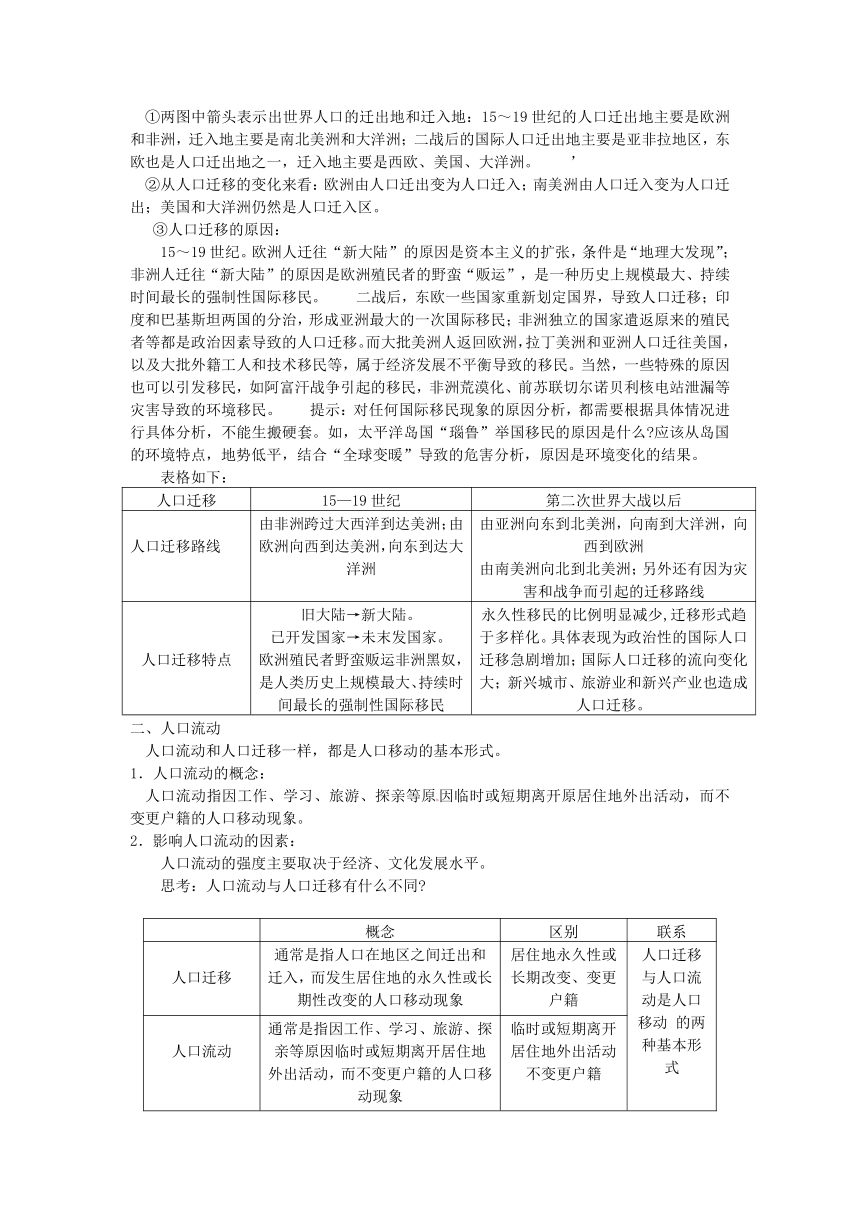

二、人口流动

人口流动和人口迁移一样,都是人口移动的基本形式。

1.人口流动的概念:

人口流动指因工作、学习、旅游、探亲等原因临时或短期离开原居住地外出活动,而不变更户籍的人口移动现象。

2.影响人口流动的因素:

人口流动的强度主要取决于经济、文化发展水平。

思考:人口流动与人口迁移有什么不同

概念 区别 联系

人口迁移 通常是指人口在地区之间迁出和迁入,而发生居住地的永久性或长期性改变的人口移动现象 居住地永久性或长期改变、变更户籍 人口迁移与人口流动是人口移动 的两种基本形式

人口流动 通常是指因工作、学习、旅游、探亲等原因临时或短期离开居住地外出活动,而不变更户籍的人口移动现象 临时或短期离开居住地外出活动不变更户籍

教师根据学生的回答作补充、强调:

人口迁移和人口流动都是人口在地理空间上的一种运动过程,但人口迁移强调居住地变更和时间限度(永久性或长期性)

(提问)请同学们说出下列人口移动属于人口迁移还是人口流动?

(1)15世纪欧洲殖民贩卖非洲黑人奴隶到美洲;

(2)深圳、上海等大城市中的“民工潮”;

(3)三峡工程大移民;

(4)游牧民的迁徙,季节工的季节性流动;

(讨论)请同学们再举一些人口移动的例子。(其中可以穿插课本“知识窗”中的国际难民与环境移民。

3、我国的人口流动——民工流

活动:学生讨论填表

时间 流向 原因 特点 作用

20世纪50年代以前 东部人口稠密区流向东北西北等地 城市化;开发内地;建设边疆 有组织与自发迁移结合 调整人口分布,对开发资源,加强边疆经济文化和国防建设起了积极作用

改革开放以来 山区流向平原;农村流向城市;贫困区流向发达地区 东部、南部经济迅速发展需要大量劳动力,农村生产力提高解放出大量劳动力 有组织与自发流动及盲目流动并存 有效调整了各地区劳动力的余缺,对城市发展、繁荣起了积极作用;改善了农村经济,促进了乡镇企业发展。但盲目、无序流动带来了一些社会问题

过渡:人们为什么要迁移 迁移受哪些因素影响 下面我们就来学习课文的第三部分:

三、人口移动的动因和效应

1.动因

①推力:原定居地的不良环境。

②拉力:吸引人们迁往新定居地的因素。

③其他:迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等。

思考:为什么会发生人口移动

人口迁移是多种因素作用下的有意识行为,人们之所以愿意从一个地区迁到另一个地区,主要受自然环境(气候、土地、水源等)、社会经济环境(教育、收入、交通、就业等)影响,其中,地区间经济发展水平等差别,是造成人口移动的最主要原因,此外,还有迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等因素的影响。人口迁移是各种推力和拉力共同作用的结果。

(讨论)课本第12页的“活动题”。

(活动)请同学们举一些人口迁移的例子,并说出迁移的主要原因。

(承转)从上述内容我们可知,影响人口迁移的因素很多,因此,我们在分析人口迁移时,应具体问题具体分析,全面考虑,突出重点,体现人口迁移的主要影响因素。那么,人口移动会对环境产生怎样的影响呢?这是本节课学习的最后一部分内容。

2.效应

①人口移动会对环境产生多种影响。

对迁入地而言提供了廉价的劳动力,但也能加剧生态环境问题,增大人口压力。

对迁出地而言加强对外联系,缓解人口压力,增加收入,但也造成人才流失。

②人口移动会对社会经济产生深刻影响。人口移动,大大促进了种族、民族的融合和经济、文化的交流。

(四)反思总结,当堂检测。

1、关于人口迁移概念的理解,正确的说法是( )

A.凡人口在两地区间的空间移动,均称为人口迁移

B.参与国际旅游属于人口迁移范畴

C.我国大学生赴欧美攻读硕士、博士学位,属人口迁移

D.属人口迁移范畴的迁移人口,其空间移动距离在1000千米以上

2、在人类社会早期,影响人口迁移的最主要因素是( )

A.自然条件 B.经济条件 C.自然灾害 D.河流变迁

3、第二次世界大战前后都是人口迁入地的是( )

A.欧洲 B.拉丁美洲 C.北美 D.非洲

4、亚洲最大的国际人口迁移出现在( )

A.我国“三峡”工程移民

B.来非洲的殖民者被遣返回国

C.印度和巴基斯坦两国的分治

D.阿富汗和伊拉克战争

5、当前发展中国家人口迁移的主要类型是( )

A.农村到城市 B.城市到农村

C.农村到农村 D.城市到城市

6.阅读下列资料,分析回答有关问题。

资料一:据1999年10月13日《中国环境报》报道:1997年中国60岁以上的老人有l亿多人,占总人中的10%,到2040年预计将达2.5亿以上,占总人口的23.79%,60岁以 上的人口数将是20岁左右人口数的2~3倍。

资料二:据在关部门统计,1984年我国农村剩余劳动力9485万人,到1994年上升到2亿人.2000年这一数字已增长到约3亿人。据估计这些人口中到少有四分之一以上涌入了大、中城市。

(1)资料一反映出,近年来我国人口发展中的一个突出问题是出现了 现象,这一问题将会对我国经济发展和社会生活产生的影响是 (选择填空)。

A.产业结构将从以第一、二产业为主,转变为以第三产业为主

B.青壮年劳动力在总人口中所占的比重下降

C.交通拥挤,住房紧张等城市环境问题会更加突出

D.国家的社会福利负担加重,造成人均GDP的明显下降

(2)资料二中问题产生的主要原因是 (选择填空)。

①新中国成立以后我国人口始终以较高的速度持续增长

②我国人口众多,人均土地资源不足的矛盾日益突出

③农村经济的发展,使大批农业劳动力被从土地的束缚中解放出来

④我国已完成了从农业经济为主向以工业经济为主的转变

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

(3)近20年中我国人口流动的主要方向是 ,产生这种流动最根本的原因是 。

(4)简要回答我国大规模人口流动和迁移对社会经济产生的影响从有利和不利两方面回答。

答案:1.C 2 .A 3. C 4. C 5. A

6.(1)人口老龄化 B (2)B

(3)从农村流向城市,从贫困落后地区流向经济发达地区 我国城乡和地区间在经济水平方面的巨大差别

(4)有利:弥补了人口流人地区劳动力的不足;提高了人口流入地区的城市化水平;缓解人口流出地区的就业压力;促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。不利:加剧城市交通拥挤、住房紧张的状况;增加城市就业难度等。

(五)发导学案、布置预习。

我们已经学习了人口迁移的概念和分类。探究了人口迁移的特点,正确认识了人口迁移客观存在及其正、负影响。在下一节课我们一起来学习人口分布与人口合理容量。这节课后大家可以先预习世界人口分布和大势,掌握我国人口分布的基本格局;认识环境人口容量的概念、因素、特点及实现人地协调的途径;。并完成本节的课后练习及课后延伸拓展作业。

设计意图:布置下节课的预习作业,并对本节课巩固提高。教师课后及时批阅本节的延伸拓展训练。

九、板书设计

一、人口的迁移

1.人口迁移的定义

2.不同阶段的人口迁移特征、原因及对经济、社会的影响

二、人口流动

1.人口流动的概念:

2.影响人口流动的因素:

人口流动的强度主要取决于经济、文化发展水平。

3、我国的人口流动——民工流

三、人口移动的动因和效应

1.动因

①推力:原定居地的不良环境。

②拉力:吸引人们迁往新定居地的因素。

③其他:迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等。

2.效应

①人口移动会对环境产生多种影响。

对迁入地而言提供了廉价的劳动力,但也能加剧生态环境问题,增大人口压力。

对迁出地而言加强对外联系,缓解人口压力,增加收入,但也造成人才流失。

②人口移动会对社会经济产生深刻影响。人口移动,大大促进了种族、民族的融合和经济、文化的交流。

十、教学反思

本节我们主要学习了人口迁移和人口流动的一些基本情况,重点学习了人口迁移的原因和人口移动的效应,在学习人口迁移与环境的关系时,我们应辩证地看待问题,既要看到人口迁移对迁出地和迁入地有利的影响,也要看到不利的影响。本节内容与我们周围的生活实际联系较紧密,我们应灵活学习,学而用之,把理论知识与实际生活结合起来,协调人地关系,促进可持续发展。

第二节 人口迁移和人口流动(教案)

一、教材分析

本章第一节中人口增长主要讲述人口的自然增长,实际上,由人口迁移引起的人口的机械增长也能引起人口数量的变化,同时人口迁移也改变着迁入地和迁出地人口的分布状况,因此本节内容起到了承上启下的作用。教材针对人口移动从概念到原理,从历史到现实。

二、教学目标

(一).知识目标:

1.了解人口迁移的概念和分类。

2.探究人口迁移的特点,举例说明人口迁移的主要原因。

3.正确认识人口迁移客观存在及其正、负影响。

4.通过有关人口移动的讨论,学会全面地、客观地分析某一具体的人口迁移现象。

(二)能力目标::

1.通过分析人口迁移与人口移动两概念的关系,明确不同地理概念的区别与联系,从而提高学生的观察能力,分析能力和判断能力。

2.过剖析人口迁移的基本原因推力拉力作用,帮助学生进一步理解各因素对人口迁移的影响,使学生学会正确看待各地理事物之间的联系。

3.在讨论过程中,引导学生团结协作,大胆表达、交流,发展学生学会合作、与人交往的能力。

(三)情感、态度和价值观目标:

1.通过人口迁移的学习,使学生能够结合生活实际,解释生活中的实际问题,用科学的理念、发展的观点看待生活。

2.激发学生探究地理问题的兴趣,养成求真求实的科学态度,形成正确的世界观。

3.培养学生高度的民族自豪感和爱国主义精神。

4.培养学生正确的人口观和环境观。

三、教学重点难点

重点:人口迁移的原因 ;人口移动对环境所产生的影响

难点:人口迁移的概念;人口移动的动因

四、学情分析

高一的学生属于平行分班,没有实验班,学生对人口有所了解,但对于人口迁移和人口流动了解很少,所以讲解时需要细致。对于人口迁移的特点,人口迁移的主要原因了解更少,讲解时应多提供一些合适的案例。

五、教学方法

实例分析法、归纳法、图示法

六、课前准备

1.学生的学习准备:预习课本知识,完成学案。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案,人口迁移和流动图片。

3.教学环境的设计和布置:四人一组,准备探究学习。

七、课时安排:2课时

八、教学过程

(一)预习检查、总结疑惑

检查落实了学生的学案完成情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

引言:1979年以前,深圳市只是一个拥有2万人口的小镇,1980年设立经济特区后,全国各地的人口源源不断地迁入,人口迅速增长,到1999年底,该市人口达到119万,深圳市也成为一个重要的工业 商贸和旅游城市,2000年第五次全国人口普查,深圳市总人口700.9万,其中户籍人口124.9万,外来人口577万,占总人口的82.1%。请思考:深圳市的人口增长如此之快的原因是什么 这种变化对深圳市的发展产生了什么影响

导入:从全球来看人口的增长只取决于人口的出生和死亡,但对一个地区来说,人口增长除了受出生率、死亡率的影响外,还受人口迁移的影响。

(三)合作探究、精讲点拨。

一、人口的迁移

一个地区人口数量的变化,包括人口自然增减和人口移动。

1.人口迁移的定义

人口移动包括人口迁移和人口流动两个方面,人口迁移人口居住地永久性或长期性改变的人口移动,人口流动则指临时或短期离开原居住地而不变更户籍的人口移动

主要从这几个方面去理解:

第一,人们总是不断地进行空间移动,但不能把所有的空间移动都当做人口迁移,只有那些居住地发生“永久性”和“长期”变化的运动,才被当做人口迁移。这就是人口迁移的时间性。强调人口迁移的时间性,就是要把人口迁移与人们每天在工作地与居住地之间的通勤往返、外了购物、出差等活动区分开。另处,按照这一定义,游牧民的迁徙、季节的季节流动、有两处或多处居住地的人在不同居住地之间的流动等,也不应包括在人口迁移之中。

第二、人口迁移的必须以居住地的改变为条件,即迁移发生前后,人们的居住地各不相同,而居住地的改变包含有人口迁移必须超过“一定距离”。

2.不同阶段的人口迁移特征、原因及对经济、社会的影响

阅读P8~10,思考:在不同的历史阶段,哪些因素影响了人口迁移?不同阶段有什么特点?

点拨:

(1)人类社会早期:自然条件是影响人口迁移的最主要因素。

(2)古代农业社会:土地开垦的吸引或逃避灾荒、战乱、宗教迫害等,是造成人口迁移的主要原因。

(3)15~19世纪:地理大发现,人口迁移的主流是由“旧大陆”流向“新大陆”,由已开发地区向未开发地区迁移。

(4)第二次世界大战后:永久性移民减少,迁移形式多样化。政治性的国际人口迁移急剧增加,国际人口迁移的流向发生很大变化。

提问:观察阅读两幅教材插图“图1—2—1和图l一2—2”可以得到哪些信息?请列表对比。

点拨:

①两图中箭头表示出世界人口的迁出地和迁入地:15~19世纪的人口迁出地主要是欧洲和非洲,迁入地主要是南北美洲和大洋洲;二战后的国际人口迁出地主要是亚非拉地区,东欧也是人口迁出地之一,迁入地主要是西欧、美国、大洋洲。 ’

②从人口迁移的变化来看:欧洲由人口迁出变为人口迁入;南美洲由人口迁入变为人口迁出;美国和大洋洲仍然是人口迁入区。

③人口迁移的原因:

15~19世纪。欧洲人迁往“新大陆”的原因是资本主义的扩张,条件是“地理大发现”;非洲人迁往“新大陆”的原因是欧洲殖民者的野蛮“贩运”,是一种历史上规模最大、持续时间最长的强制性国际移民。 二战后,东欧一些国家重新划定国界,导致人口迁移;印度和巴基斯坦两国的分治,形成亚洲最大的一次国际移民;非洲独立的国家遣返原来的殖民者等都是政治因素导致的人口迁移。而大批美洲人返回欧洲,拉丁美洲和亚洲人口迁往美国,以及大批外籍工人和技术移民等,属于经济发展不平衡导致的移民。当然,一些特殊的原因也可以引发移民,如阿富汗战争引起的移民,非洲荒漠化、前苏联切尔诺贝利核电站泄漏等灾害导致的环境移民。 提示:对任何国际移民现象的原因分析,都需要根据具体情况进行具体分析,不能生搬硬套。如,太平洋岛国“瑙鲁”举国移民的原因是什么 应该从岛国的环境特点,地势低平,结合“全球变暖”导致的危害分析,原因是环境变化的结果。

表格如下:

人口迁移 15—19世纪 第二次世界大战以后

人口迁移路线 由非洲跨过大西洋到达美洲;由欧洲向西到达美洲,向东到达大洋洲 由亚洲向东到北美洲,向南到大洋洲,向西到欧洲由南美洲向北到北美洲;另外还有因为灾害和战争而引起的迁移路线

人口迁移特点 旧大陆→新大陆。已开发国家→未末发国家。欧洲殖民者野蛮贩运非洲黑奴,是人类历史上规模最大、持续时间最长的强制性国际移民 永久性移民的比例明显减少,迁移形式趋于多样化。具体表现为政治性的国际人口迁移急剧增加;国际人口迁移的流向变化大;新兴城市、旅游业和新兴产业也造成人口迁移。

二、人口流动

人口流动和人口迁移一样,都是人口移动的基本形式。

1.人口流动的概念:

人口流动指因工作、学习、旅游、探亲等原因临时或短期离开原居住地外出活动,而不变更户籍的人口移动现象。

2.影响人口流动的因素:

人口流动的强度主要取决于经济、文化发展水平。

思考:人口流动与人口迁移有什么不同

概念 区别 联系

人口迁移 通常是指人口在地区之间迁出和迁入,而发生居住地的永久性或长期性改变的人口移动现象 居住地永久性或长期改变、变更户籍 人口迁移与人口流动是人口移动 的两种基本形式

人口流动 通常是指因工作、学习、旅游、探亲等原因临时或短期离开居住地外出活动,而不变更户籍的人口移动现象 临时或短期离开居住地外出活动不变更户籍

教师根据学生的回答作补充、强调:

人口迁移和人口流动都是人口在地理空间上的一种运动过程,但人口迁移强调居住地变更和时间限度(永久性或长期性)

(提问)请同学们说出下列人口移动属于人口迁移还是人口流动?

(1)15世纪欧洲殖民贩卖非洲黑人奴隶到美洲;

(2)深圳、上海等大城市中的“民工潮”;

(3)三峡工程大移民;

(4)游牧民的迁徙,季节工的季节性流动;

(讨论)请同学们再举一些人口移动的例子。(其中可以穿插课本“知识窗”中的国际难民与环境移民。

3、我国的人口流动——民工流

活动:学生讨论填表

时间 流向 原因 特点 作用

20世纪50年代以前 东部人口稠密区流向东北西北等地 城市化;开发内地;建设边疆 有组织与自发迁移结合 调整人口分布,对开发资源,加强边疆经济文化和国防建设起了积极作用

改革开放以来 山区流向平原;农村流向城市;贫困区流向发达地区 东部、南部经济迅速发展需要大量劳动力,农村生产力提高解放出大量劳动力 有组织与自发流动及盲目流动并存 有效调整了各地区劳动力的余缺,对城市发展、繁荣起了积极作用;改善了农村经济,促进了乡镇企业发展。但盲目、无序流动带来了一些社会问题

过渡:人们为什么要迁移 迁移受哪些因素影响 下面我们就来学习课文的第三部分:

三、人口移动的动因和效应

1.动因

①推力:原定居地的不良环境。

②拉力:吸引人们迁往新定居地的因素。

③其他:迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等。

思考:为什么会发生人口移动

人口迁移是多种因素作用下的有意识行为,人们之所以愿意从一个地区迁到另一个地区,主要受自然环境(气候、土地、水源等)、社会经济环境(教育、收入、交通、就业等)影响,其中,地区间经济发展水平等差别,是造成人口移动的最主要原因,此外,还有迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等因素的影响。人口迁移是各种推力和拉力共同作用的结果。

(讨论)课本第12页的“活动题”。

(活动)请同学们举一些人口迁移的例子,并说出迁移的主要原因。

(承转)从上述内容我们可知,影响人口迁移的因素很多,因此,我们在分析人口迁移时,应具体问题具体分析,全面考虑,突出重点,体现人口迁移的主要影响因素。那么,人口移动会对环境产生怎样的影响呢?这是本节课学习的最后一部分内容。

2.效应

①人口移动会对环境产生多种影响。

对迁入地而言提供了廉价的劳动力,但也能加剧生态环境问题,增大人口压力。

对迁出地而言加强对外联系,缓解人口压力,增加收入,但也造成人才流失。

②人口移动会对社会经济产生深刻影响。人口移动,大大促进了种族、民族的融合和经济、文化的交流。

(四)反思总结,当堂检测。

1、关于人口迁移概念的理解,正确的说法是( )

A.凡人口在两地区间的空间移动,均称为人口迁移

B.参与国际旅游属于人口迁移范畴

C.我国大学生赴欧美攻读硕士、博士学位,属人口迁移

D.属人口迁移范畴的迁移人口,其空间移动距离在1000千米以上

2、在人类社会早期,影响人口迁移的最主要因素是( )

A.自然条件 B.经济条件 C.自然灾害 D.河流变迁

3、第二次世界大战前后都是人口迁入地的是( )

A.欧洲 B.拉丁美洲 C.北美 D.非洲

4、亚洲最大的国际人口迁移出现在( )

A.我国“三峡”工程移民

B.来非洲的殖民者被遣返回国

C.印度和巴基斯坦两国的分治

D.阿富汗和伊拉克战争

5、当前发展中国家人口迁移的主要类型是( )

A.农村到城市 B.城市到农村

C.农村到农村 D.城市到城市

6.阅读下列资料,分析回答有关问题。

资料一:据1999年10月13日《中国环境报》报道:1997年中国60岁以上的老人有l亿多人,占总人中的10%,到2040年预计将达2.5亿以上,占总人口的23.79%,60岁以 上的人口数将是20岁左右人口数的2~3倍。

资料二:据在关部门统计,1984年我国农村剩余劳动力9485万人,到1994年上升到2亿人.2000年这一数字已增长到约3亿人。据估计这些人口中到少有四分之一以上涌入了大、中城市。

(1)资料一反映出,近年来我国人口发展中的一个突出问题是出现了 现象,这一问题将会对我国经济发展和社会生活产生的影响是 (选择填空)。

A.产业结构将从以第一、二产业为主,转变为以第三产业为主

B.青壮年劳动力在总人口中所占的比重下降

C.交通拥挤,住房紧张等城市环境问题会更加突出

D.国家的社会福利负担加重,造成人均GDP的明显下降

(2)资料二中问题产生的主要原因是 (选择填空)。

①新中国成立以后我国人口始终以较高的速度持续增长

②我国人口众多,人均土地资源不足的矛盾日益突出

③农村经济的发展,使大批农业劳动力被从土地的束缚中解放出来

④我国已完成了从农业经济为主向以工业经济为主的转变

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

(3)近20年中我国人口流动的主要方向是 ,产生这种流动最根本的原因是 。

(4)简要回答我国大规模人口流动和迁移对社会经济产生的影响从有利和不利两方面回答。

答案:1.C 2 .A 3. C 4. C 5. A

6.(1)人口老龄化 B (2)B

(3)从农村流向城市,从贫困落后地区流向经济发达地区 我国城乡和地区间在经济水平方面的巨大差别

(4)有利:弥补了人口流人地区劳动力的不足;提高了人口流入地区的城市化水平;缓解人口流出地区的就业压力;促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。不利:加剧城市交通拥挤、住房紧张的状况;增加城市就业难度等。

(五)发导学案、布置预习。

我们已经学习了人口迁移的概念和分类。探究了人口迁移的特点,正确认识了人口迁移客观存在及其正、负影响。在下一节课我们一起来学习人口分布与人口合理容量。这节课后大家可以先预习世界人口分布和大势,掌握我国人口分布的基本格局;认识环境人口容量的概念、因素、特点及实现人地协调的途径;。并完成本节的课后练习及课后延伸拓展作业。

设计意图:布置下节课的预习作业,并对本节课巩固提高。教师课后及时批阅本节的延伸拓展训练。

九、板书设计

一、人口的迁移

1.人口迁移的定义

2.不同阶段的人口迁移特征、原因及对经济、社会的影响

二、人口流动

1.人口流动的概念:

2.影响人口流动的因素:

人口流动的强度主要取决于经济、文化发展水平。

3、我国的人口流动——民工流

三、人口移动的动因和效应

1.动因

①推力:原定居地的不良环境。

②拉力:吸引人们迁往新定居地的因素。

③其他:迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等。

2.效应

①人口移动会对环境产生多种影响。

对迁入地而言提供了廉价的劳动力,但也能加剧生态环境问题,增大人口压力。

对迁出地而言加强对外联系,缓解人口压力,增加收入,但也造成人才流失。

②人口移动会对社会经济产生深刻影响。人口移动,大大促进了种族、民族的融合和经济、文化的交流。

十、教学反思

本节我们主要学习了人口迁移和人口流动的一些基本情况,重点学习了人口迁移的原因和人口移动的效应,在学习人口迁移与环境的关系时,我们应辩证地看待问题,既要看到人口迁移对迁出地和迁入地有利的影响,也要看到不利的影响。本节内容与我们周围的生活实际联系较紧密,我们应灵活学习,学而用之,把理论知识与实际生活结合起来,协调人地关系,促进可持续发展。