第一节城市发展与城市化(学案)

图片预览

文档简介

第二单元 城市与地理环境

第一节城市发展与城市化(学案)

课前预习学案

一、预习目标

了解城市起源的条件和发展的三个阶段;

了解城市化的含义、标志和当代城市化的特点;

理解城市化对地理环境的影响。

二、预习内容

知识点一: 城市的起源与发展

1、主干知识

(1)城市是社会生产力发展到一定阶段的产物。城市的起源与 、 以及

的出现等密切相关。

(2)城市生产的基本前提是 。

阅读课本,填写城市发展的三个阶段

2、表格填写:阅读教材文字,思考并填写下表:

时间 主要特点

18世纪产业革命以前

产业革命后

第二次世界大战以后

知识点二:城市化及其特点

主干知识

(1)城市化一般指 人口转化为 人口

地区转化为 地区, 活动转化为 活动的过程。

城市化主要表现为 。通常以

,作为衡量一个国家或地区城市化水平的主要标志。

(2)西方发达国家城市化进程经历了 、 、 三个阶段。

(3)逆城市化现象最早出现在 ,随后出现在 和 等发达国家。逆城市化不是城市化的反向运动,而是 的一个新阶段,表明城市化的

在提高。

2、表格填写:发达国家与发展中国家城市化差异加大

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家

发展中国家

知识点三:城市化及其特点

1.产生资源、生态问题:大量土地被占用,导致 减少;水资源短缺,有些城市过量开采地下水,出现 下沉、 恶化等生态问题。

2.产生环境问题:导致 污染、 污染、噪声污染、固体废弃物污染。

3.产生社会问题: 、 、就业困难、社会秩序混乱等。

三、提出疑惑

同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中

疑惑点 疑惑内容

课内探究学案

一、学习目标

1.围绕生产力的发展和社会分工等因素分析城市起源和发展;从城市化的概念入手,围绕着城市化的三个标志,分析城市化的过程和特点;从城市数量、规模扩大所引起的变化角度分析影响。

2.感悟生产力发展水平的影响;领会当代城市发展的趋势;重视城市环境问题。

教学重点:

城市化及其特点,城市化带来的环境问题

教学难点:

郊区城市化和逆城市化

学法指导:通过讲授、看图和交流,自己分析问题和解决问题。在合作学习过程中,掌握知识,培养能力,发展个性。

二、学习过程

问题探究

知识点一、城市的起源与发展

问题:1、你能解释城市是怎么起源的吗?

2、表格填写:阅读教材文字,思考并填写下表:

时间 主要特点

18世纪产业革命以前

产业革命后

第二次世界大战以后

知识点二、城市化及其特点

1、表格填写:发达国家与发展中国家城市化差异加大

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家

发展中国家

知识点三、城市化对地理环境的影响

(1)读教材图2-1-7“城市热岛效应示意图”,回答下列问题。

(1)图中气温曲线有什么分布特点?

(2)市热岛效应产生的原因是什么?

(3)城市热岛效应对城市带来什么影响?哪些措施可以减弱城市的热岛效应?

合作探究

1.城市中过度开采地下水会造成哪些问题?

2.近年来,许多大城市纷纷实施“大树进城”计划,将乡村、山区的大树乃至百年以上的古树移栽进城,大树移植成了不少城市绿化的时髦做法。大树移植进城,对改善城市环境固然起了一些作用,但也存在争议。你认为此举有何弊端

三、总结反思

四、当堂检测

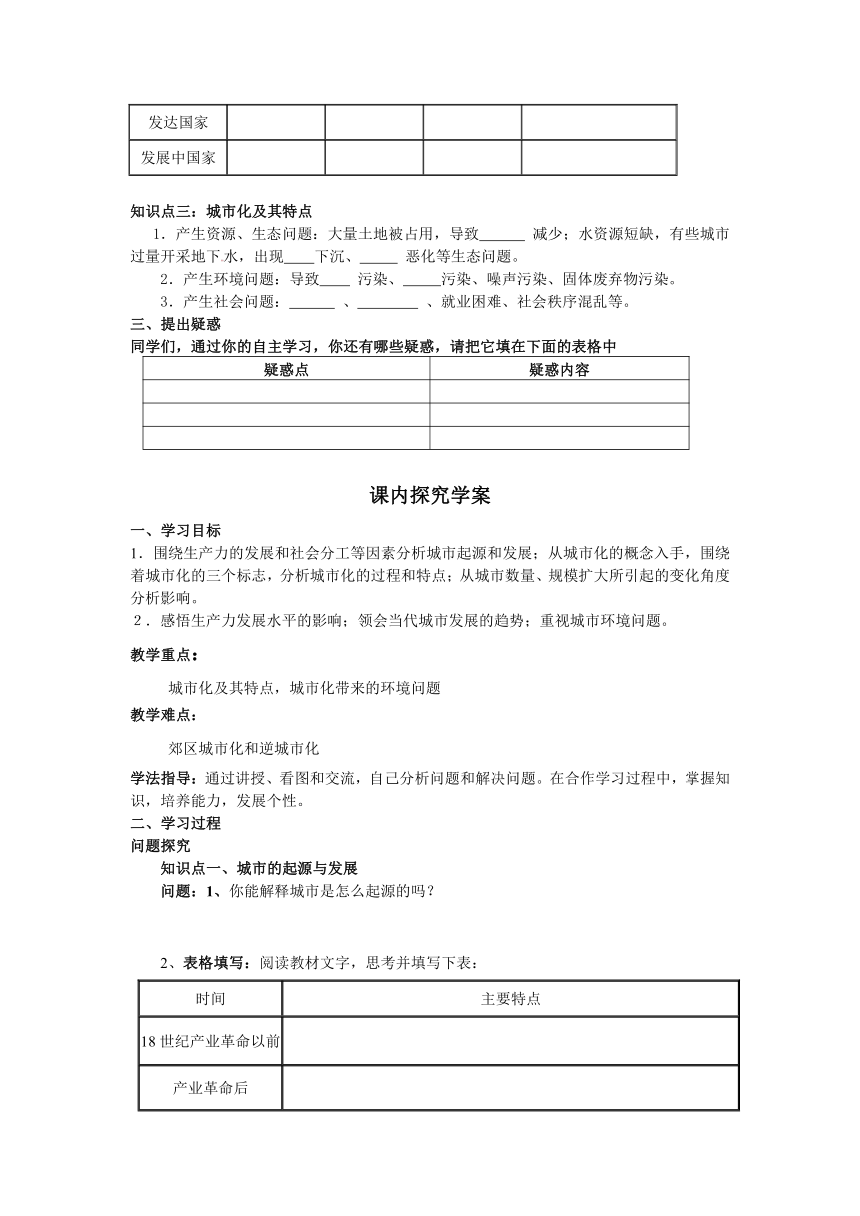

下图是“某城市建设前后水量平衡示意图”,读图回答(1)~(2)题。

(1)城市建设导致了当地( )

A.地下水位上升 B.地面径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

(2)城市建设后地面径流发生变化的主要原因是( )

A.生活用水量增加 B.植被覆盖率增加

C.降水下渗量减少 D.城市热岛效应

解析:这两幅图反映出:城市建设后,农田为水泥、柏油等硬化路面所取代,地表植被减少,降水后雨水多汇集成地表径流快速流走,或从下水道排走,雨水下渗少,可供蒸发的水分减少。第(1)题,雨水汇集成地表径流快速流到河里,使河流汛期洪峰流量加大。第(2)题,城市硬化路面阻隔了雨水下渗

答案:(1) D (2)C

课后练习与提高

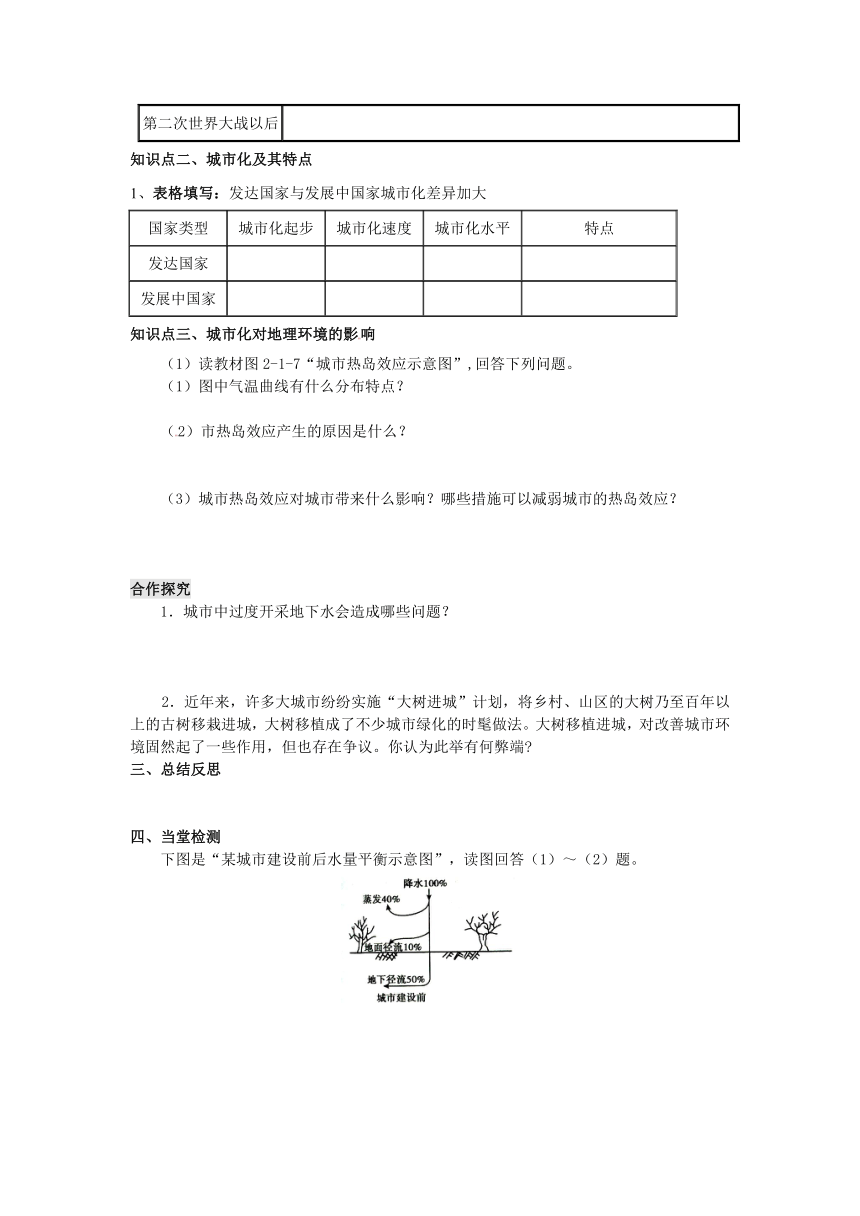

下图是北京城郊年平均气温分布图(单位:℃),读图回答1—3题

1.北京前门与通州相比,年平均气温的差值T最大可达(

A.3.1℃C.1.7℃2.城区气温比郊区气温高,主要原因有( )

①人口集中 ②工业发达 ③汽车数量多 ④建筑物密集

A.②④ B.②③ C.①③④ D.①②③④

3.在夏季A、B、C、D四个地点降水量可能稍多的是( )

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点

2004年7月中旬,北京、西安、上海等城市遭遇暴雨侵袭,给城市交通及公共管理带来了一次“突发性考验”。据此回答下列4-5题。

4.一般而言,城市降水的强度和频率高于郊区,这是由于( )

A.城市处于城市环流的高压区 B.城市处于城市环流的低压区_

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留 D.城市大多位于沿海低地

5.暴雨对城市的“突发性考验”,将“城市病”暴露无遗,“城市病”主要表现在( )

①环境质量 ②交通堵塞 ③城市人口比重不断上升 ④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大;

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③⑤

读下列国家城市化水平与人均GDP(按购买力平价法计算得出)水平统计图,完成6——8题。

6.图中反映的城市化与人均GDP的关系是( )

A.不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同

B.某阶段人均GDP水平与城市化水平呈负相关

C.城市化发展是提高人均GDP水平的主要动力

D.人均GDP水平越高,城市化发展速度越快

7.20世纪50年代至80年代,图中四个国家在城市化水平和人均GDP平均增长速度方面最快的是…( )

A.印度 B.中国 C.日本 D.德国

8.与其他三个国家相比,中国的城市化( )

A.发展水平较高 B.应加快发展 C.发展速度最快 D.应限制发展

9.热岛温度为城区与郊区气温之差,其值高低反映了热岛强度的大小。从下图中可得到的正确信息是,某市热岛强度

A.夏季大于冬季 B.午后大于夜晚

C.冬、夏季的差异在午后最小 D.冬、夏季的差异在日出前后最小

10.我国某些特大城市中心区人口向郊区移动的首要原因是

A.城市轨道交通发展 B.中心区人口密度大,地价上涨

C.中心区农贸产品供不应求 D.中心区绿地面积减少

参考答案

知识点一: 城市的起源与发展

问题1、(1)社会生产力的不断发展,(2)社会分工(3)社会组织的出现

问题2

时间 主要特点

18世纪产业革命以前 城市数量少,规模较小,功能较单一,多以政治职能为主,城市和乡村相对独立

产业革命后 城市数量增加,规模扩大,功能扩展。城市成为区域经济的中心,城乡差距逐渐扩大

第二次世界大战以后 城市发展迅速,出现特大城市和大城市带及专业化城市

知识点二:城市化及其特点

问题1

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家 早 慢 高 出现逆城市化现象

发展中国家 晚 快 低 城市发展不合理

知识点三、城市化对地理环境的影响

图表导读

(1)市区气温高,郊区气温低。公园、农田等绿地气温比居民区稍低。

(2)从城市下垫面特性、城市大气污染、人工热源等方面分析。

(3)消极影响:影响人类的身体健康;引起城市热力环流;导致城市大气污染进一步加剧。积极影响:利于市区污染物的扩散;对城市工业区布局有一定的指导意义。

措施:增加自然下垫面—— 绿地、水面; 减少温室气体的排放量、减少人工废热;降低建筑物密度,主干道和夏季盛行风方向一致;把污染重和高耗能的企业及卫星城布置在环流圈外。

合作探究

2.技术要求高,移植成活率低,易造成绿色资源的浪费;容易对原生长地生态造成破坏;造成外来物种入侵等环境问题。

变式训练

C

课后练习与提高

1. D 2.. D 3. C 解析:第一题考查两地的温度差的最大值的计算,由于两地都不在等值线上,所以他的温度因该是一个范围,顾差值也是一个范围,可以取得最大值。第二题,考查城市的热岛效应,城市中心,由于人多,人类活动多,会导致气温比郊区高,所以形成一个热力环流,近地面的空气由郊区流向城市。 4.B5. C 6.A7.C8.B解析:第4题可通过读图得出答案,日本1950-1980年间,城市化水平提高了约25%,其他国家远远不及;第5题通过读图也可知不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同;中国城市化水平与其他国家相比不高,应加快发展. 9.D10.B

第一节城市发展与城市化(学案)

课前预习学案

一、预习目标

了解城市起源的条件和发展的三个阶段;

了解城市化的含义、标志和当代城市化的特点;

理解城市化对地理环境的影响。

二、预习内容

知识点一: 城市的起源与发展

1、主干知识

(1)城市是社会生产力发展到一定阶段的产物。城市的起源与 、 以及

的出现等密切相关。

(2)城市生产的基本前提是 。

阅读课本,填写城市发展的三个阶段

2、表格填写:阅读教材文字,思考并填写下表:

时间 主要特点

18世纪产业革命以前

产业革命后

第二次世界大战以后

知识点二:城市化及其特点

主干知识

(1)城市化一般指 人口转化为 人口

地区转化为 地区, 活动转化为 活动的过程。

城市化主要表现为 。通常以

,作为衡量一个国家或地区城市化水平的主要标志。

(2)西方发达国家城市化进程经历了 、 、 三个阶段。

(3)逆城市化现象最早出现在 ,随后出现在 和 等发达国家。逆城市化不是城市化的反向运动,而是 的一个新阶段,表明城市化的

在提高。

2、表格填写:发达国家与发展中国家城市化差异加大

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家

发展中国家

知识点三:城市化及其特点

1.产生资源、生态问题:大量土地被占用,导致 减少;水资源短缺,有些城市过量开采地下水,出现 下沉、 恶化等生态问题。

2.产生环境问题:导致 污染、 污染、噪声污染、固体废弃物污染。

3.产生社会问题: 、 、就业困难、社会秩序混乱等。

三、提出疑惑

同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中

疑惑点 疑惑内容

课内探究学案

一、学习目标

1.围绕生产力的发展和社会分工等因素分析城市起源和发展;从城市化的概念入手,围绕着城市化的三个标志,分析城市化的过程和特点;从城市数量、规模扩大所引起的变化角度分析影响。

2.感悟生产力发展水平的影响;领会当代城市发展的趋势;重视城市环境问题。

教学重点:

城市化及其特点,城市化带来的环境问题

教学难点:

郊区城市化和逆城市化

学法指导:通过讲授、看图和交流,自己分析问题和解决问题。在合作学习过程中,掌握知识,培养能力,发展个性。

二、学习过程

问题探究

知识点一、城市的起源与发展

问题:1、你能解释城市是怎么起源的吗?

2、表格填写:阅读教材文字,思考并填写下表:

时间 主要特点

18世纪产业革命以前

产业革命后

第二次世界大战以后

知识点二、城市化及其特点

1、表格填写:发达国家与发展中国家城市化差异加大

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家

发展中国家

知识点三、城市化对地理环境的影响

(1)读教材图2-1-7“城市热岛效应示意图”,回答下列问题。

(1)图中气温曲线有什么分布特点?

(2)市热岛效应产生的原因是什么?

(3)城市热岛效应对城市带来什么影响?哪些措施可以减弱城市的热岛效应?

合作探究

1.城市中过度开采地下水会造成哪些问题?

2.近年来,许多大城市纷纷实施“大树进城”计划,将乡村、山区的大树乃至百年以上的古树移栽进城,大树移植成了不少城市绿化的时髦做法。大树移植进城,对改善城市环境固然起了一些作用,但也存在争议。你认为此举有何弊端

三、总结反思

四、当堂检测

下图是“某城市建设前后水量平衡示意图”,读图回答(1)~(2)题。

(1)城市建设导致了当地( )

A.地下水位上升 B.地面径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

(2)城市建设后地面径流发生变化的主要原因是( )

A.生活用水量增加 B.植被覆盖率增加

C.降水下渗量减少 D.城市热岛效应

解析:这两幅图反映出:城市建设后,农田为水泥、柏油等硬化路面所取代,地表植被减少,降水后雨水多汇集成地表径流快速流走,或从下水道排走,雨水下渗少,可供蒸发的水分减少。第(1)题,雨水汇集成地表径流快速流到河里,使河流汛期洪峰流量加大。第(2)题,城市硬化路面阻隔了雨水下渗

答案:(1) D (2)C

课后练习与提高

下图是北京城郊年平均气温分布图(单位:℃),读图回答1—3题

1.北京前门与通州相比,年平均气温的差值T最大可达(

A.3.1℃

①人口集中 ②工业发达 ③汽车数量多 ④建筑物密集

A.②④ B.②③ C.①③④ D.①②③④

3.在夏季A、B、C、D四个地点降水量可能稍多的是( )

A.A点 B.B点 C.C点 D.D点

2004年7月中旬,北京、西安、上海等城市遭遇暴雨侵袭,给城市交通及公共管理带来了一次“突发性考验”。据此回答下列4-5题。

4.一般而言,城市降水的强度和频率高于郊区,这是由于( )

A.城市处于城市环流的高压区 B.城市处于城市环流的低压区_

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留 D.城市大多位于沿海低地

5.暴雨对城市的“突发性考验”,将“城市病”暴露无遗,“城市病”主要表现在( )

①环境质量 ②交通堵塞 ③城市人口比重不断上升 ④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大;

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.②③⑤

读下列国家城市化水平与人均GDP(按购买力平价法计算得出)水平统计图,完成6——8题。

6.图中反映的城市化与人均GDP的关系是( )

A.不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同

B.某阶段人均GDP水平与城市化水平呈负相关

C.城市化发展是提高人均GDP水平的主要动力

D.人均GDP水平越高,城市化发展速度越快

7.20世纪50年代至80年代,图中四个国家在城市化水平和人均GDP平均增长速度方面最快的是…( )

A.印度 B.中国 C.日本 D.德国

8.与其他三个国家相比,中国的城市化( )

A.发展水平较高 B.应加快发展 C.发展速度最快 D.应限制发展

9.热岛温度为城区与郊区气温之差,其值高低反映了热岛强度的大小。从下图中可得到的正确信息是,某市热岛强度

A.夏季大于冬季 B.午后大于夜晚

C.冬、夏季的差异在午后最小 D.冬、夏季的差异在日出前后最小

10.我国某些特大城市中心区人口向郊区移动的首要原因是

A.城市轨道交通发展 B.中心区人口密度大,地价上涨

C.中心区农贸产品供不应求 D.中心区绿地面积减少

参考答案

知识点一: 城市的起源与发展

问题1、(1)社会生产力的不断发展,(2)社会分工(3)社会组织的出现

问题2

时间 主要特点

18世纪产业革命以前 城市数量少,规模较小,功能较单一,多以政治职能为主,城市和乡村相对独立

产业革命后 城市数量增加,规模扩大,功能扩展。城市成为区域经济的中心,城乡差距逐渐扩大

第二次世界大战以后 城市发展迅速,出现特大城市和大城市带及专业化城市

知识点二:城市化及其特点

问题1

国家类型 城市化起步 城市化速度 城市化水平 特点

发达国家 早 慢 高 出现逆城市化现象

发展中国家 晚 快 低 城市发展不合理

知识点三、城市化对地理环境的影响

图表导读

(1)市区气温高,郊区气温低。公园、农田等绿地气温比居民区稍低。

(2)从城市下垫面特性、城市大气污染、人工热源等方面分析。

(3)消极影响:影响人类的身体健康;引起城市热力环流;导致城市大气污染进一步加剧。积极影响:利于市区污染物的扩散;对城市工业区布局有一定的指导意义。

措施:增加自然下垫面—— 绿地、水面; 减少温室气体的排放量、减少人工废热;降低建筑物密度,主干道和夏季盛行风方向一致;把污染重和高耗能的企业及卫星城布置在环流圈外。

合作探究

2.技术要求高,移植成活率低,易造成绿色资源的浪费;容易对原生长地生态造成破坏;造成外来物种入侵等环境问题。

变式训练

C

课后练习与提高

1. D 2.. D 3. C 解析:第一题考查两地的温度差的最大值的计算,由于两地都不在等值线上,所以他的温度因该是一个范围,顾差值也是一个范围,可以取得最大值。第二题,考查城市的热岛效应,城市中心,由于人多,人类活动多,会导致气温比郊区高,所以形成一个热力环流,近地面的空气由郊区流向城市。 4.B5. C 6.A7.C8.B解析:第4题可通过读图得出答案,日本1950-1980年间,城市化水平提高了约25%,其他国家远远不及;第5题通过读图也可知不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同;中国城市化水平与其他国家相比不高,应加快发展. 9.D10.B