第一节深入理解减灾防灾

图片预览

文档简介

第四单元 以科学观念防治自然灾害

深入理解减灾防灾

【学习目标】

1、了解防灾减灾的涵义,掌握减灾防灾的基本知识和技能,培养良好的个人行为规范。

2、学会区分减灾防灾中的社会行动和个人行为。

3、了解国际关注的减灾防灾的重点,理解减灾防灾的重要作用,减灾项目及减灾战略。

4、以正确的人地观和科学的发展观为指导形成人类可以有效减轻自然灾害危害的正确的减灾观,增强减灾防灾的社会责任感。

【重难点】掌握减灾防灾的基本知识和技能,学会区分减灾防灾中的社会行动和个人行为。

【课前预习案】

一、减灾防灾的涵义

1.阅读教材P72—73内容,了解:

(1)减灾防灾的涵义:

(2)核心是

2.如何实现减灾目标

①

②

③

3.减灾防灾的重要作用有

①

②

4.减灾防灾工作的重要原则

①

②

二、减灾防灾的社会行动和个人行为

1.阅读P74教材内容,说一说为什么说“减灾首先是一项社会行动”?

2.读图4-1-4“减灾系统工程框图”,该图说明了 在减灾工作中起着重要作用,体现了减灾系统工程的复杂性。

3.材料:一次地震两种结果:1994年9月,台湾海峡南部发生了7.3级地震,福建、广东沿海有700多人地震时慌乱拥挤而受伤,且多为中小学生。但在离震中较近的福建漳州部分学校,老师指挥学生们沉着避震,无一人伤亡。

结合以上材料和教材P74内容,归纳总结:

(1)减灾防灾中个人行为的基本原则是什么?

(2)以图4-1-5为例说明如何保持健康的心态?

(3)如何才能采取正确的行动

三、减灾防灾的国际努力

1.看图4-1-6和图4-1-7,说出:

IDNDR图标代表:

ISDR图标代表:

2.读P76—77教材内容,了解:

(1)“国际减轻自然灾害十年”活动的时间

主要目的:

减灾活动重点:

意义:

(2)“国际减灾战略”活动

由来:

基本目标:

主要减灾战略:

【课堂探究案】

(一)情景设置

1.中国古代鲧的治水:鲧为我国古代部落首领,因采用截堵洪水的方针治水而获罪。

2.禹的治水:禹为鲧的儿子,其接受父亲治水失败的教训,采用疏导洪水的方针治水而获得成功。

3.公元前256年建于岷江的都江堰工程,贯彻了“顺应自然”、“因势利导”的治水思想,在岷江从山地进入平原地带的咽喉,采用“无坝引水”方式(见图4-1-1),巧妙解决了引水灌溉、泄洪排沙的问题,至今仍在发挥重要的水利功能。

(1)与现在的筑坝拦水思路相比,都江堰采用了什么方式?

(2)都江堰工程把成都平原从“水乡泽国”变成了“天府之国”,它体现了一种怎样的人地关系(科学理念)?

(二)减灾防灾的涵义

1、减灾防灾就可以“杜绝灾害”吗?

2、减灾防灾工作若不注意生态环境治理,会导致什么后果?

(三)减灾防灾的社会行动和个人行为

1、减灾防灾仅有个人行为,就能有效地减灾防灾吗?

2、假如地震不期而至,正在室内的你如何避震?

【典例分析】:

1.减灾防灾的核心是( )

①减少灾害发生的次数 ②战胜自然灾害 ③杜绝自然灾害 ④减轻灾害发生的损失

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

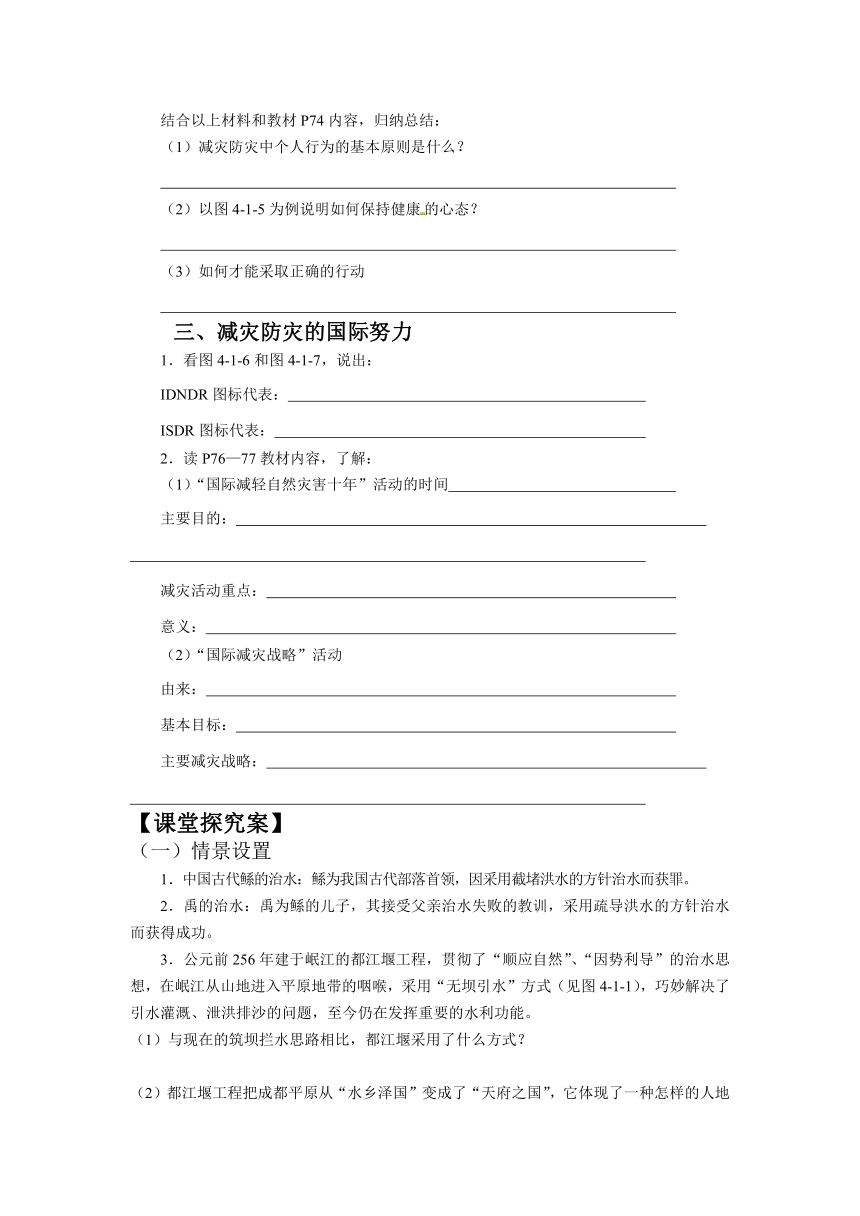

2.读下图,回答有关问题

(1)该图反映的是 救助措施,其救助措施主要包括:一方面是 ,另一方面是 。

(2)A属于救助措施 中的 方式,另外常见的方式还有 。

(3)B和C均属于救助措施中的 ,其中B属于主要方法中 ,C属于 。

(4)同地震的救助相比,洪水中的救助,主要是在 进行,其中 更为重要。

【知识梳理】

【课堂达标案】

1.关于都江堰的正确叙述是( )

①是世界上最早的无坝引水工程 ②是世界上最古老的水利工程和生态工程

③历史上曾发挥重要的水利功能,现在已经荒废 ④是典型的减灾防灾工程

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.关于减灾防灾的正确说法是( )

①减灾目标的实现有赖于人类和自然的和谐发展 ②减灾防灾是由社会行动和个人行为构成的复杂的系统工程 ③减灾防灾工作必须与生存环境治理相结合 ④只要多建些防灾减灾工程,就能消除灾害

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.减灾防灾的作用有( )

①具有增产作用,能产生经济效益 ②有利于保持政治、社会的稳定 ③有助于人类思想、文化、道德水平的提高 ④有助于实现人类的可持续发展目标

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.减灾防灾的正确个人行为是( )

①增强减灾防灾意识 ②抢救财产优先 ③保持健康的心态 ④实施减灾工程

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

5.“国际减灾十年”活动的减灾重点针对的自然灾害是( )

①地震 ②水灾 ③旱灾 ④海啸

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.关于国际减灾精神的正确叙述是( )

A.防灾意识是核心 B.灾后救援是核心 C.国际合作是途径 D.灾后救援是重点

7.读下图,完成有关问题

(1)上图中的A、B、C是泥石流自救中跑的方向,请判断出现

其中哪种方向是对的?哪种方向是错的? 。

(2)在野外遇到泥石流时,应该怎么做? 。

8.将下面“减灾系统工程框图”中的空框填上相应内容,并回答问题。

(1)为什么说减灾是一项复杂的系统工程?

(2)列举5项减灾防灾的社会行动。

第一节 深入理解减灾防灾

课前预习案

(一)1.(1)就是采取各种预防措施以减少灾害的发生并减轻灾害发生时的损失

(2)核心在于“减”,在观念上强调减少灾害,减轻灾情。

2.①依赖于经济和科技发展水平的提高

②依赖于人的观念的进步,即科学减灾观念

③依赖于人类和自然和谐发展

3.①减少灾害损失,实际上相当于增加国内生产总值

②有利于保持经济、政治和社会的稳定,有助于可持续发展目标的实现

4.整治国土、改善环境与减灾防灾工作进行综合规划和配套实施,注意减灾工程与周边环境的协调,减灾防灾工作与生态环境相结合。

1.从自然灾害的科学研究、科技攻关、建立信息系统,判定减灾规划、健全法划,纳入国民经济计划到开展灾害教育,加强国际合作等都需要政府的组织领导和协调。

2.政府,各种社会行动只有通过政府的统一规划和协调,才能有效实现减灾。

3.(1)拯救生命优先是灾难求助的一项基本原则。

(2)图中救灾人员将顽强的幸存者从废墟中救起。我们可以从中培养保持健康的心态。如镇静,要有团队精神,要有积极的生活态度。

(3)在不同的灾难和瞬息万变的灾情面向,需要冷静地采取适当应对方式,切忌鲁莽行事。

1.IDNDR:指国际减轻自然灾害十年;ISDR:指国际减灾战略。

2.(1)1990~2000年,通过国际社会协调一致的努力,充分利用现有的科学技术成就和开发新技术,提高各国减轻自然灾害的能力,以减轻自然灾害给世界各国特别是发展中国家所造成的生命和财产损失。重点针对地震、飓风、海啸、水灾、火山爆发、火灾等突发性自然灾害。

意义:培育了一种灾害预防文化,提高了减灾在政治上的地位,许多国家和地区制定实施了各种减灾项目。

(2)国际减轻自然灾害十年活动的后续发展。基本目标:提高社会对灾害的防御能力,通过减灾战略和可持续发展战略的结合,将后来的对灾害的简单防御变为与对灾害风险的综合管理。

课堂探究案

(一)情景设置

(1)无坝引水

(2)体现了老子“道法自然”的思想和“顺应自然,因势利导”的治水思想。它顺应了自然规律,既能分洪减灾,又能灌溉成都平原,是人地关系和谐的具体体现。

(二)

1、这种认识错误。许多自然灾害的发生是自然异常变化的结果,如台风过境、地震、火山喷发等灾害是人类无法杜绝的,但通过预防措施可以减少灾害带来的损失。

2、自然灾害的发生与人类对生态环境的破坏有很大关系,如在山区被坏植被、乱挖矿石等活动会诱发滑坡、泥石流等灾害的发生,所以不注意生态环境治理,会添加新的灾害。

(三)

1、这个观点是错误的。减灾是一项复杂的系统工程。既要有政府领导下的全社会行动,也需要广大社会公众的个人参与。在严重的自然灾害面前,如强烈地震发生时,个人行为和社会行动相结合,才能做到更好的减灾防灾。

2、①避震方式:不要跳楼,可采用“伏而待定”避震法;②空间选择,易于形成三角空间的地方;③行动方式:蜷曲身体,降低重心,保护好头部、眼睛,掩住口鼻;④震后应设法离开室内,以防余震。

例题分析

分析:减灾防灾的核心在于“减”,就是强调减少灾害,减轻灾害,而不是根本上“杜绝和战胜灾害”。答案:C

分析:从图中的信息提示可以看出,此图反映的是洪水救助措施,此措施主要包括两部分,即:一是如何把落水的人救上岸,B和C图展示的分别是科学控水和做人工呼吸抢救溺水人员。

答案:(1)洪水 如何把落水的人救上岸或转移到安全地带 如何抢救溺水人员 (2)如何把落水的人救上岸 向落水者抛救生圈 向落水者抛救生衣或划船、游泳去救人 (3)如何抢救溺水人员 科学控水 拉直喉管做人工呼吸 (4)洪水发生过程中 互救

课堂达标案

1.B 2.A 3.D 4.D 5.B 6.C

能力提升

7.(1)往A、B方面跑是对的,往C方向跑是错的 (2)在野外遇到泥石流时,要向垂直于泥石流前进的方向跑,切忌顺着滚石方向往山下跑

空框中填写的内容:左栏从上往下为监测,预报;中间栏从上往下为防灾,救灾;右栏从上往下为保险与求助、立法与教育。

8.(1)因为减灾工程的实施即需要政府领导下的全社会行动,也需要广大社会公众的积极参与;既需要高深的灾害科学研究,也需要减灾科学知识的普及

(2)①加强自然灾害研究,组织减灾科技攻关;②实施减灾工程建设,建立全国统一的信息系统;③制定减灾规划,健全灾害管理的法规;④开展减灾社会教育;⑤加强国际合作

深入理解减灾防灾

减灾防灾的含义

概念

核心

作用

原则

减灾系统工程

社会行动

个人行为

减灾系统工程

“国际减灾十年”活动

“国际减灾战略”活动

规划与指导

评估

抗灾

恢复与重建

深入理解减灾防灾

【学习目标】

1、了解防灾减灾的涵义,掌握减灾防灾的基本知识和技能,培养良好的个人行为规范。

2、学会区分减灾防灾中的社会行动和个人行为。

3、了解国际关注的减灾防灾的重点,理解减灾防灾的重要作用,减灾项目及减灾战略。

4、以正确的人地观和科学的发展观为指导形成人类可以有效减轻自然灾害危害的正确的减灾观,增强减灾防灾的社会责任感。

【重难点】掌握减灾防灾的基本知识和技能,学会区分减灾防灾中的社会行动和个人行为。

【课前预习案】

一、减灾防灾的涵义

1.阅读教材P72—73内容,了解:

(1)减灾防灾的涵义:

(2)核心是

2.如何实现减灾目标

①

②

③

3.减灾防灾的重要作用有

①

②

4.减灾防灾工作的重要原则

①

②

二、减灾防灾的社会行动和个人行为

1.阅读P74教材内容,说一说为什么说“减灾首先是一项社会行动”?

2.读图4-1-4“减灾系统工程框图”,该图说明了 在减灾工作中起着重要作用,体现了减灾系统工程的复杂性。

3.材料:一次地震两种结果:1994年9月,台湾海峡南部发生了7.3级地震,福建、广东沿海有700多人地震时慌乱拥挤而受伤,且多为中小学生。但在离震中较近的福建漳州部分学校,老师指挥学生们沉着避震,无一人伤亡。

结合以上材料和教材P74内容,归纳总结:

(1)减灾防灾中个人行为的基本原则是什么?

(2)以图4-1-5为例说明如何保持健康的心态?

(3)如何才能采取正确的行动

三、减灾防灾的国际努力

1.看图4-1-6和图4-1-7,说出:

IDNDR图标代表:

ISDR图标代表:

2.读P76—77教材内容,了解:

(1)“国际减轻自然灾害十年”活动的时间

主要目的:

减灾活动重点:

意义:

(2)“国际减灾战略”活动

由来:

基本目标:

主要减灾战略:

【课堂探究案】

(一)情景设置

1.中国古代鲧的治水:鲧为我国古代部落首领,因采用截堵洪水的方针治水而获罪。

2.禹的治水:禹为鲧的儿子,其接受父亲治水失败的教训,采用疏导洪水的方针治水而获得成功。

3.公元前256年建于岷江的都江堰工程,贯彻了“顺应自然”、“因势利导”的治水思想,在岷江从山地进入平原地带的咽喉,采用“无坝引水”方式(见图4-1-1),巧妙解决了引水灌溉、泄洪排沙的问题,至今仍在发挥重要的水利功能。

(1)与现在的筑坝拦水思路相比,都江堰采用了什么方式?

(2)都江堰工程把成都平原从“水乡泽国”变成了“天府之国”,它体现了一种怎样的人地关系(科学理念)?

(二)减灾防灾的涵义

1、减灾防灾就可以“杜绝灾害”吗?

2、减灾防灾工作若不注意生态环境治理,会导致什么后果?

(三)减灾防灾的社会行动和个人行为

1、减灾防灾仅有个人行为,就能有效地减灾防灾吗?

2、假如地震不期而至,正在室内的你如何避震?

【典例分析】:

1.减灾防灾的核心是( )

①减少灾害发生的次数 ②战胜自然灾害 ③杜绝自然灾害 ④减轻灾害发生的损失

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

2.读下图,回答有关问题

(1)该图反映的是 救助措施,其救助措施主要包括:一方面是 ,另一方面是 。

(2)A属于救助措施 中的 方式,另外常见的方式还有 。

(3)B和C均属于救助措施中的 ,其中B属于主要方法中 ,C属于 。

(4)同地震的救助相比,洪水中的救助,主要是在 进行,其中 更为重要。

【知识梳理】

【课堂达标案】

1.关于都江堰的正确叙述是( )

①是世界上最早的无坝引水工程 ②是世界上最古老的水利工程和生态工程

③历史上曾发挥重要的水利功能,现在已经荒废 ④是典型的减灾防灾工程

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.关于减灾防灾的正确说法是( )

①减灾目标的实现有赖于人类和自然的和谐发展 ②减灾防灾是由社会行动和个人行为构成的复杂的系统工程 ③减灾防灾工作必须与生存环境治理相结合 ④只要多建些防灾减灾工程,就能消除灾害

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.减灾防灾的作用有( )

①具有增产作用,能产生经济效益 ②有利于保持政治、社会的稳定 ③有助于人类思想、文化、道德水平的提高 ④有助于实现人类的可持续发展目标

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.减灾防灾的正确个人行为是( )

①增强减灾防灾意识 ②抢救财产优先 ③保持健康的心态 ④实施减灾工程

A.①② B.③④ C.②④ D.①③

5.“国际减灾十年”活动的减灾重点针对的自然灾害是( )

①地震 ②水灾 ③旱灾 ④海啸

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.关于国际减灾精神的正确叙述是( )

A.防灾意识是核心 B.灾后救援是核心 C.国际合作是途径 D.灾后救援是重点

7.读下图,完成有关问题

(1)上图中的A、B、C是泥石流自救中跑的方向,请判断出现

其中哪种方向是对的?哪种方向是错的? 。

(2)在野外遇到泥石流时,应该怎么做? 。

8.将下面“减灾系统工程框图”中的空框填上相应内容,并回答问题。

(1)为什么说减灾是一项复杂的系统工程?

(2)列举5项减灾防灾的社会行动。

第一节 深入理解减灾防灾

课前预习案

(一)1.(1)就是采取各种预防措施以减少灾害的发生并减轻灾害发生时的损失

(2)核心在于“减”,在观念上强调减少灾害,减轻灾情。

2.①依赖于经济和科技发展水平的提高

②依赖于人的观念的进步,即科学减灾观念

③依赖于人类和自然和谐发展

3.①减少灾害损失,实际上相当于增加国内生产总值

②有利于保持经济、政治和社会的稳定,有助于可持续发展目标的实现

4.整治国土、改善环境与减灾防灾工作进行综合规划和配套实施,注意减灾工程与周边环境的协调,减灾防灾工作与生态环境相结合。

1.从自然灾害的科学研究、科技攻关、建立信息系统,判定减灾规划、健全法划,纳入国民经济计划到开展灾害教育,加强国际合作等都需要政府的组织领导和协调。

2.政府,各种社会行动只有通过政府的统一规划和协调,才能有效实现减灾。

3.(1)拯救生命优先是灾难求助的一项基本原则。

(2)图中救灾人员将顽强的幸存者从废墟中救起。我们可以从中培养保持健康的心态。如镇静,要有团队精神,要有积极的生活态度。

(3)在不同的灾难和瞬息万变的灾情面向,需要冷静地采取适当应对方式,切忌鲁莽行事。

1.IDNDR:指国际减轻自然灾害十年;ISDR:指国际减灾战略。

2.(1)1990~2000年,通过国际社会协调一致的努力,充分利用现有的科学技术成就和开发新技术,提高各国减轻自然灾害的能力,以减轻自然灾害给世界各国特别是发展中国家所造成的生命和财产损失。重点针对地震、飓风、海啸、水灾、火山爆发、火灾等突发性自然灾害。

意义:培育了一种灾害预防文化,提高了减灾在政治上的地位,许多国家和地区制定实施了各种减灾项目。

(2)国际减轻自然灾害十年活动的后续发展。基本目标:提高社会对灾害的防御能力,通过减灾战略和可持续发展战略的结合,将后来的对灾害的简单防御变为与对灾害风险的综合管理。

课堂探究案

(一)情景设置

(1)无坝引水

(2)体现了老子“道法自然”的思想和“顺应自然,因势利导”的治水思想。它顺应了自然规律,既能分洪减灾,又能灌溉成都平原,是人地关系和谐的具体体现。

(二)

1、这种认识错误。许多自然灾害的发生是自然异常变化的结果,如台风过境、地震、火山喷发等灾害是人类无法杜绝的,但通过预防措施可以减少灾害带来的损失。

2、自然灾害的发生与人类对生态环境的破坏有很大关系,如在山区被坏植被、乱挖矿石等活动会诱发滑坡、泥石流等灾害的发生,所以不注意生态环境治理,会添加新的灾害。

(三)

1、这个观点是错误的。减灾是一项复杂的系统工程。既要有政府领导下的全社会行动,也需要广大社会公众的个人参与。在严重的自然灾害面前,如强烈地震发生时,个人行为和社会行动相结合,才能做到更好的减灾防灾。

2、①避震方式:不要跳楼,可采用“伏而待定”避震法;②空间选择,易于形成三角空间的地方;③行动方式:蜷曲身体,降低重心,保护好头部、眼睛,掩住口鼻;④震后应设法离开室内,以防余震。

例题分析

分析:减灾防灾的核心在于“减”,就是强调减少灾害,减轻灾害,而不是根本上“杜绝和战胜灾害”。答案:C

分析:从图中的信息提示可以看出,此图反映的是洪水救助措施,此措施主要包括两部分,即:一是如何把落水的人救上岸,B和C图展示的分别是科学控水和做人工呼吸抢救溺水人员。

答案:(1)洪水 如何把落水的人救上岸或转移到安全地带 如何抢救溺水人员 (2)如何把落水的人救上岸 向落水者抛救生圈 向落水者抛救生衣或划船、游泳去救人 (3)如何抢救溺水人员 科学控水 拉直喉管做人工呼吸 (4)洪水发生过程中 互救

课堂达标案

1.B 2.A 3.D 4.D 5.B 6.C

能力提升

7.(1)往A、B方面跑是对的,往C方向跑是错的 (2)在野外遇到泥石流时,要向垂直于泥石流前进的方向跑,切忌顺着滚石方向往山下跑

空框中填写的内容:左栏从上往下为监测,预报;中间栏从上往下为防灾,救灾;右栏从上往下为保险与求助、立法与教育。

8.(1)因为减灾工程的实施即需要政府领导下的全社会行动,也需要广大社会公众的积极参与;既需要高深的灾害科学研究,也需要减灾科学知识的普及

(2)①加强自然灾害研究,组织减灾科技攻关;②实施减灾工程建设,建立全国统一的信息系统;③制定减灾规划,健全灾害管理的法规;④开展减灾社会教育;⑤加强国际合作

深入理解减灾防灾

减灾防灾的含义

概念

核心

作用

原则

减灾系统工程

社会行动

个人行为

减灾系统工程

“国际减灾十年”活动

“国际减灾战略”活动

规划与指导

评估

抗灾

恢复与重建