人教版高中语文选修--外国诗歌散文欣赏1.《漫游者的夜歌》课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--外国诗歌散文欣赏1.《漫游者的夜歌》课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-07-04 22:30:32 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

人教版高二语文 选修《外国诗歌散文欣赏》

漫游者的夜歌

歌 德

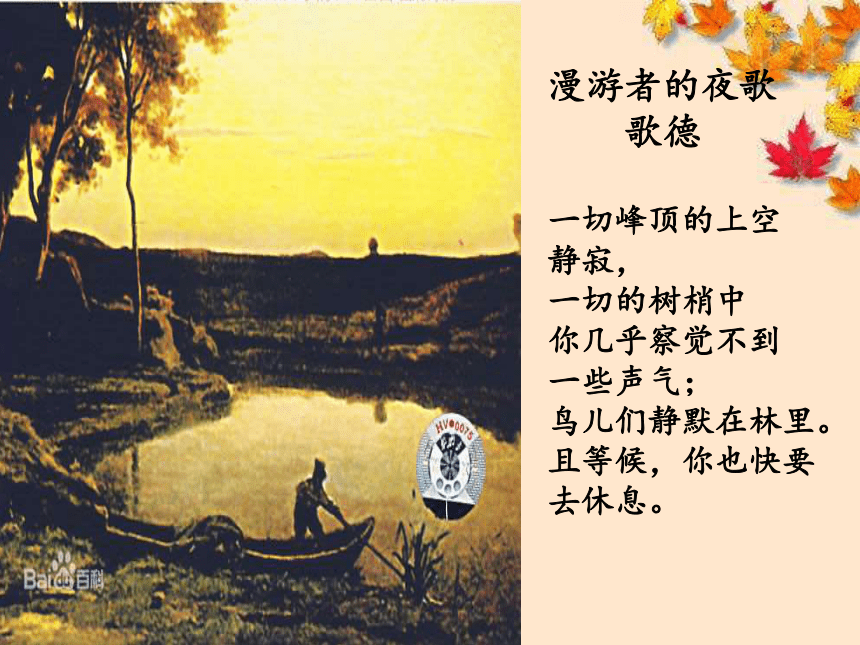

漫游者的夜歌

歌德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

古往今来,只有蕴含丰富的哲理,体现人类对自然、对自身的认识的优秀诗作才能经得起历史的沉淀。本单元所选作品都是富含哲理、带有思想意味的诗,它们源于作者对生活的直观感受,体现作者对人生的独特认识,正如这一单元的主题:像闻玫瑰花一样闻到思想。

教学目标

知识与技能

1、体味抽象的思想在诗人笔下如何转化为丰富的感性。

2、在比较中理解诗作的思想并从中得到启发。

过程与方法

鉴赏诗作的意境和写法,感受诗人布局谋篇的创造性。

情感态度和价值观

激发观察生活、思考生活的兴趣,发展健全的人格。

歌德这首诗写于1780年,当时歌德被宫廷中庸俗猥琐的贵族人群所包围,为繁重的政务所累。歌德为了使这贫穷狭隘的小公国能够政治进步、财源富裕,付出了许多心血。但是宫廷里人事的倾轧和落后保守的势力使歌德的工作遇到不少障碍,有些事即使经过努力,却终归一事无成。因此,在公务之余他便置身于大自然,这首小诗就是题在基克尔汉山山顶小木屋的墙壁上。

同时他写信给他的女友石泰因夫人,信里有这样的话:

“我在这地区最高的山住宿……为的是躲避这个小城市的嚣杂、人们的怨诉、要求、无法改善的混乱。……若能从各种政治势力的斗争中摆脱出来,专心从事文艺工作,该有多么好啊。”

漫游者的夜歌

—歌德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎觉察不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

1、思考:诗人不是仅仅登上了基克尔汉山这一座高山的山顶吗?为什么要用“一切”来形容峰顶和树梢呢?

诗中用一切来形容峰顶与树梢,给人带来一种超越感,漫游者所伫立的地方,似乎不是一座山的峰顶,而是世界之巅,将天空、山顶、树木、鸟儿与人融为一体的大安静。

且等候,你也快要

去休息。

2、思考:“且等候,你也快要/去休息”是什么意思,为什么要去休息?在这首诗中人与自然的关系又是怎样的。

鸟儿们在林里静默,其实是一种休息。休息是为明天歌声更嘹亮,飞翔更高远,捕食更可口,是力量的积蓄。

推及到人类,休息能使漫游者在夜里恢复体力,整理思想,第二天,他将以更矫健的步伐踏上征程,以更饱满的精神迎接生活、命运的挑战。

思考:

全诗是以什么样的视角转移和空间构成来布局谋篇的呢?

在空间的构成上,诗人先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树木,但不写树木而写的是树梢,则有一种细致入微的效果;再写到隐没在林中的鸟儿,最后,人也要在万籁俱寂中休息了。

在视角的推移过程中,既有宏大的空间营造,又有细微的感觉捕捉,让读者置身于那样的山顶,在天空、树林、鸟儿之间的一片“大安静”中,感受着人与自然的关联。

空间构成:

漫游者的夜歌

由远及近,由大到小,由物及人。

鸟鸣涧

王维

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

、

这首诗主要写春山之静。

花落,月出,鸟鸣,用这些“动”景,反衬春山的幽静与闲适。以动衬静的手法,与王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

中国诗人更喜欢用声音和动态来表现寂静,而歌德在诗作中则是“以静写静”,来营造一种“绝对的静寂”,从而表现人与自然的融合,表达一种在中国人中常有而在西方人中少有的“天人合一”、“物我两忘”的境界。

独坐敬亭山

李白

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

小组讨论:

比较分析李白的《独坐敬亭山》和歌德的《漫游者的夜歌》的相同点。

讨论时间:3分钟;

各小组派代表发言。

提示:从空间构成,心境,意境等方面进行分析探究。

1、空间结构相似(由远及近、由物及人)

3、意境相似。

2、境遇相似,心境相通。

小组讨论:

李白的《独坐敬亭山》和歌德的《漫 游者的夜歌》的相同点:

“大言希声”

“此时无声胜有声”

江雪

柳宗元

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

“我从不觉得寂寞,也一点不受寂寞之感的压迫”,“我有我自己的太阳、月亮和星星,我有一个完全属于我自己的小世界”……

“一个在思想着工作着的人总是单独的。”

小结:

在诗歌广泛的领域里,有一种诗,语言简单却精练;没有任何词藻,却能发挥诗的最大的功能;看不出作者有什么艺术上的技巧,但多半是最杰出的诗人才能写得出来。

《漫游者的夜歌》就是其中最有代表性的一首。短短八行,包含了某种永恒的哲理,体现了一种“伟大的宁静”,被公认为歌德作品中的绝唱。

“引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。……云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”(《归去来兮辞》)陶渊明“不为五斗米而折腰”,于是走出樊笼,回归自然,过着“园日涉以成趣”的悠然生活,他的心灵在自然中找回了宁静。

“轻阴阁小雨,深院昼慵开。坐看苍苔色,欲上人衣来。”(《书事》)王维也正是在这种物我相生、既宁静又充满生命活力的意境中获得安静,圆满,和谐,自足的本真之性。

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右……仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”王羲之面对良辰美景、感万物盎然、宇宙博大,从自然山水中体味人生宇宙,拨动天地之弦,吟唱生命的强劲之音,这实在是人生的极致。

体味自然

素材积累

如果将歌德这首小诗“翻译”成五言绝句的话,可能会另有一番滋味,而且更有可能体味到与李白诗的神似。

布置作业

《漫游者的夜歌》

钱钟书 译

微风收木末,

群动息山头。

鸟眠静不噪,

我亦欲归休。

《漫游者的夜歌》

钱钟书 译

微风收木末,

群动息山头。

鸟眠静不噪,

我亦欲归休。

钱钟书的翻译不仅在形式上有了大胆的创新,甚至在情境上也有了一些改变。用四个语意与语调都极为相似的字“收”“息”“静”“休”营造了一个夕阳西下,万物归眠的氛围,宁静,悠然,大有陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

根据你对诗歌的解读,能否也把歌德的这首小诗变为一首中国版的古典诗歌呢?尝试做一做吧!

人教版高二语文 选修《外国诗歌散文欣赏》

漫游者的夜歌

歌 德

漫游者的夜歌

歌德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

古往今来,只有蕴含丰富的哲理,体现人类对自然、对自身的认识的优秀诗作才能经得起历史的沉淀。本单元所选作品都是富含哲理、带有思想意味的诗,它们源于作者对生活的直观感受,体现作者对人生的独特认识,正如这一单元的主题:像闻玫瑰花一样闻到思想。

教学目标

知识与技能

1、体味抽象的思想在诗人笔下如何转化为丰富的感性。

2、在比较中理解诗作的思想并从中得到启发。

过程与方法

鉴赏诗作的意境和写法,感受诗人布局谋篇的创造性。

情感态度和价值观

激发观察生活、思考生活的兴趣,发展健全的人格。

歌德这首诗写于1780年,当时歌德被宫廷中庸俗猥琐的贵族人群所包围,为繁重的政务所累。歌德为了使这贫穷狭隘的小公国能够政治进步、财源富裕,付出了许多心血。但是宫廷里人事的倾轧和落后保守的势力使歌德的工作遇到不少障碍,有些事即使经过努力,却终归一事无成。因此,在公务之余他便置身于大自然,这首小诗就是题在基克尔汉山山顶小木屋的墙壁上。

同时他写信给他的女友石泰因夫人,信里有这样的话:

“我在这地区最高的山住宿……为的是躲避这个小城市的嚣杂、人们的怨诉、要求、无法改善的混乱。……若能从各种政治势力的斗争中摆脱出来,专心从事文艺工作,该有多么好啊。”

漫游者的夜歌

—歌德

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎觉察不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

且等候,你也快要

去休息。

一切峰顶的上空

静寂,

一切的树梢中

你几乎察觉不到

一些声气;

鸟儿们静默在林里。

1、思考:诗人不是仅仅登上了基克尔汉山这一座高山的山顶吗?为什么要用“一切”来形容峰顶和树梢呢?

诗中用一切来形容峰顶与树梢,给人带来一种超越感,漫游者所伫立的地方,似乎不是一座山的峰顶,而是世界之巅,将天空、山顶、树木、鸟儿与人融为一体的大安静。

且等候,你也快要

去休息。

2、思考:“且等候,你也快要/去休息”是什么意思,为什么要去休息?在这首诗中人与自然的关系又是怎样的。

鸟儿们在林里静默,其实是一种休息。休息是为明天歌声更嘹亮,飞翔更高远,捕食更可口,是力量的积蓄。

推及到人类,休息能使漫游者在夜里恢复体力,整理思想,第二天,他将以更矫健的步伐踏上征程,以更饱满的精神迎接生活、命运的挑战。

思考:

全诗是以什么样的视角转移和空间构成来布局谋篇的呢?

在空间的构成上,诗人先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树木,但不写树木而写的是树梢,则有一种细致入微的效果;再写到隐没在林中的鸟儿,最后,人也要在万籁俱寂中休息了。

在视角的推移过程中,既有宏大的空间营造,又有细微的感觉捕捉,让读者置身于那样的山顶,在天空、树林、鸟儿之间的一片“大安静”中,感受着人与自然的关联。

空间构成:

漫游者的夜歌

由远及近,由大到小,由物及人。

鸟鸣涧

王维

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

、

这首诗主要写春山之静。

花落,月出,鸟鸣,用这些“动”景,反衬春山的幽静与闲适。以动衬静的手法,与王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

中国诗人更喜欢用声音和动态来表现寂静,而歌德在诗作中则是“以静写静”,来营造一种“绝对的静寂”,从而表现人与自然的融合,表达一种在中国人中常有而在西方人中少有的“天人合一”、“物我两忘”的境界。

独坐敬亭山

李白

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

小组讨论:

比较分析李白的《独坐敬亭山》和歌德的《漫游者的夜歌》的相同点。

讨论时间:3分钟;

各小组派代表发言。

提示:从空间构成,心境,意境等方面进行分析探究。

1、空间结构相似(由远及近、由物及人)

3、意境相似。

2、境遇相似,心境相通。

小组讨论:

李白的《独坐敬亭山》和歌德的《漫 游者的夜歌》的相同点:

“大言希声”

“此时无声胜有声”

江雪

柳宗元

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

“我从不觉得寂寞,也一点不受寂寞之感的压迫”,“我有我自己的太阳、月亮和星星,我有一个完全属于我自己的小世界”……

“一个在思想着工作着的人总是单独的。”

小结:

在诗歌广泛的领域里,有一种诗,语言简单却精练;没有任何词藻,却能发挥诗的最大的功能;看不出作者有什么艺术上的技巧,但多半是最杰出的诗人才能写得出来。

《漫游者的夜歌》就是其中最有代表性的一首。短短八行,包含了某种永恒的哲理,体现了一种“伟大的宁静”,被公认为歌德作品中的绝唱。

“引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。……云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”(《归去来兮辞》)陶渊明“不为五斗米而折腰”,于是走出樊笼,回归自然,过着“园日涉以成趣”的悠然生活,他的心灵在自然中找回了宁静。

“轻阴阁小雨,深院昼慵开。坐看苍苔色,欲上人衣来。”(《书事》)王维也正是在这种物我相生、既宁静又充满生命活力的意境中获得安静,圆满,和谐,自足的本真之性。

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右……仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”王羲之面对良辰美景、感万物盎然、宇宙博大,从自然山水中体味人生宇宙,拨动天地之弦,吟唱生命的强劲之音,这实在是人生的极致。

体味自然

素材积累

如果将歌德这首小诗“翻译”成五言绝句的话,可能会另有一番滋味,而且更有可能体味到与李白诗的神似。

布置作业

《漫游者的夜歌》

钱钟书 译

微风收木末,

群动息山头。

鸟眠静不噪,

我亦欲归休。

《漫游者的夜歌》

钱钟书 译

微风收木末,

群动息山头。

鸟眠静不噪,

我亦欲归休。

钱钟书的翻译不仅在形式上有了大胆的创新,甚至在情境上也有了一些改变。用四个语意与语调都极为相似的字“收”“息”“静”“休”营造了一个夕阳西下,万物归眠的氛围,宁静,悠然,大有陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

根据你对诗歌的解读,能否也把歌德的这首小诗变为一首中国版的古典诗歌呢?尝试做一做吧!

同课章节目录